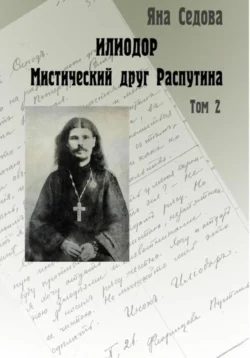

Илиодор. Мистический друг Распутина. Том 2

Илиодор. Мистический друг Распутина. Том 2

Яна Анатольевна Седова

Книга посвящена одной из самых противоречивых фигур предреволюционной России – иеромонаху Илиодору (С.М.Труфанову), прошедшему путь от черносотенного идеолога до борца с монархическим строем. Опираясь на материалы шести российских архивов и дореволюционной периодической печати, автор восстанавливает биографию своего персонажа с точностью до отдельных дней, что позволяет разрушить сложившийся стереотип авантюриста и раскрывает Илиодора как личность, пережившую духовную катастрофу. Книга адресована историкам, преподавателям и всем, интересующимся русской историей.

Яна Седова

Илиодор. Мистический друг Распутина. Том 2

1911

Накануне битвы

Уход губернатора отнюдь не означал окончания борьбы светской и духовной власти в Саратове. Напротив, по словам еп. Гермогена, на прощание гр.Татищев завещал сослуживцам и преемникам продолжать бороться с преосвященным. Теперь руководство этим фронтом перешло ко второму из «озорных молодых людей» – вице-губернатору П.М. Боярскому, который, по мнению преосв. Гермогена, как раз и подстрекал гр. Татищева к борьбе с архиереем.

Уже первые шаги Боярского как управляющего губернией показали, что он еще менее настроен церемониться с преосвященным, чем уехавший «доить коров» губернатор.

Предстояло совещание по поводу грядущего юбилея освобождения крестьян. Боярский прислал (10.I) еп. Гермогену приглашение в губернское правление. Обычная ведомственная переписка? Нет, владыка был уязвлен тем, что его, «пожилого епископа», вызвали, «как простого чиновника», и ответил отказом, прося Боярского, наоборот, пожаловать к нему.

Второй конфликт тех же дней попахивал анекдотом. На вакантное место священника в храме саратовского исправительного арестантского отделения гр. Татищев прочил одну кандидатуру, а преосвященный – другую. После ухода губернатора еп. Гермоген предложил его заместителю избрать любого саратовского священника. Боярский избрал и… сам же его и назначил собственной властью, о чем сообщил архиерею в следующих выражениях: «На основании 28 ст. Устава о сод. под стражей мною вместе с сим священник Серафимовской гор. Саратова церкви о. Константин Попов назначен священником Николаевской церкви при местном исправительном отделении как заявивший отказ от священнического места при Серафимовской церкви». Боярскому, вероятно, и в голову не пришло, что с канонической точки зрения это «мною назначен» – чудовищное вмешательство в прерогативы епископа. Гражданскую власть просили лишь указать кандидатуру, а не назначать ее самостоятельно.

Эти два случая убедили преосв. Гермогена, что вице-губернатор нарочно старается нанести ему оскорбление. «Боярский в своем озорстве дошел уже до вопиющей крайности», – писал владыка. Вспомнив свою сентябрьскую встречу со Столыпиным, еп. Гермоген обратился к нему за защитой. Изложив (20.I) историю своих недоразумений с гр.Татищевым, вылившуюся в обвинительный акт против бывшего губернатора, владыка сообщил о возмутивших его последних поступках Боярского.

«Вы видите, Петр Аркадьевич, как безо всякого с моей стороны повода светская власть в гор. Саратове в лице бывшего губернатора и нынешнего вице-губернатора намеренно и сознательно вовлекает архиерея в какую-то совершенно неприличную и соблазнительную борьбу ведомств, чтобы потом хотя бы с призрачным основанием говорить: саратовский архиерей не ужился с одним губернатором, теперь не уживается с его временным преемником, значит, он вообще неуживчивый человек».

Усматривая в деятельности обоих «озорных молодых людей» – губернаторов «строго продуманную систему», еп. Гермоген выражал опасение, что и преемник гр. Татищева будет придерживаться этой системы и искусственно разжигать конфликт.

Встревоженный этим письмом Столыпин признал, что «Боярский взял неправильный тон», и распорядился указать вице-губернатору на его ошибку. Тот оправдывался: назначил тюремного священника по предложению самого же епископа. Тогда Столыпин пояснил: «Форма сношения его с архиереем была бестактная».

Эту мысль министр развивал в беседе с новым саратовским губернатором – Стремоуховым, прося при сношениях с еп. Гермогеном соблюдать «все внешние формы». «Можно писать епископу все, что угодно, можно с ним воевать, но формы нужно соблюдать. Раз вы формы нарушите, то он всегда окажется в выигрышном положении. Вице-губернатор не сумел этого сделать, и я был вынужден поставить ему это на вид». К устной инструкции прилагалось процитированное выше письмо еп. Гермогена, которое Столыпин распорядился показать новому губернатору перед отъездом в Саратов.

Таким образом, ни о каком повороте политики в отношении преосв. Гермогена речи не шло. Заботясь о соблюдении внешних форм, Столыпин, по-видимому, не возражал против продолжения борьбы.

Государь смотрел на это дело иначе. Принимая Стремоухова, он дал ему следующие инструкции по поводу преосв. Гермогена: «Вас я тоже прошу быть помягче и всячески щадить в нем его высокий духовный сан; если он в чем-нибудь и погрешит, то это падает на него, но совершенно недопустима какая-то драка между губернатором и архиереем, на общую потеху всех врагов порядка». Под «дракой» Государь, очевидно, подразумевал известные недоразумения между еп. Гермогеном и гр. Татищевым.

Оба диалога, подробно изложенные в воспоминаниях Стремоухова, характерны по тому значению, который оба высокопоставленных собеседника придавали отношениям губернатора с саратовским архиереем. По милости незадачливого гр. Татищева бюрократический мир стал видеть в еп. Гермогене едва ли не самое главное затруднение для губернаторской деятельности в Саратове. Один из друзей Стремоухова так и сказал по поводу его нового назначения: «спасибо там с Гермогеном и Илиодором возиться». Такова была первая ассоциация со словом «Саратов».

Преосв. Гермоген считал нового губернатора своим политическим единомышленником, что отразила телеграмма, сохранившаяся в памяти Стремоухова в следующем виде: «Приветствую в вашем превосходительстве назначение к нам, в Саратов, русского человека. Да ниспошлет Господь благословение свое на ваши труды в борьбе с крамолой и жидами». Отсюда видно, что гр. Татищев в глазах преосвященного был отнюдь не «русский», по духу, конечно, а не по крови, губернатор.

Подивившись «избытку темперамента» архиерея, Стремоухов смиренно ответил ему: «Застав глубоко тронувшую меня телеграмму Вашего Преосвященства, принося искреннюю благодарность и поручая себя Вашим святым молитвам, прошу благословения на служение Царю и родине в Саратовской губернии совместно с Вами». Эту телеграмму торжественно процитировал «Братский листок», радуясь случаю опровергнуть весьма правдоподобные газетные указания о том, что Стремоухов принял назначение лишь под условием удаления еп. Гермогена.

За прощальным обедом, устроенным гр. Татищеву в коммерческом собрании, последовал десятилетний юбилей архиерейской хиротонии еп. Гермогена. Фельетонист «Саратовского листка» усмотрел в этом совпадении демонстрацию, предположив, что второе празднование устроено назло первому, как будто дату произошедшего десять лет назад события можно было подогнать к текущему моменту.

Царицынские духовенство и паства заблаговременно подготовили подарок. Собрали деньги и командировали в Москву купца П.И.Чернова для приобретения панагии. Повезла эту панагию в Саратов делегация из трех лиц – о. Илиодор, прот. Каверзнев и тот же Чернов.

14.I.1911 после богослужения в саратовском кафедральном соборе о. Илиодор обратился к преосвященному с речью. Проповедник сравнил бесстрашного обличителя интеллигенции еп. Гермогена с пророками Елисеем и Исаией, а затем с обличавшим самого Царя митр. Филиппом. Правда, оговорился о. Илиодор, «ныне Помазанник Божий не гонит святителей», но его «опричники нагайками пролили невинную кровь православных при дверях храма царицынского». Еп. Гермоген заступился за свою паству и с тех пор неуклонно отстаивал ее интересы перед светской властью. «Покрывая своей мантией весь православный люд, он, владыка, тем спасает его от всех бед и напастей, и о мантию его притупились шашки и копыта». Ныне духовная власть наконец восторжествовала над светской, и о. Илиодору оставалось лишь пожелать юбиляру «бодрости духа и неустрашимости ни перед кем в правом деле защиты православной церкви и искоренении крамолы».

На следующий день о. Илиодор посетил окружной суд, где беседовал с прокурором по «очень большому делу», к нему, однако, не относящемуся.

16.I в зале местного музыкального училища состоялась традиционная религиозно-нравственная беседа. Присутствовали еп. Досифей и около 1500 слушателей. Вторым оратором выступил о. Илиодор. Он обличал православных людей, не почитающих святыни и священников, и обосновывал свое право как проповедника свободно говорить об этом.

Речь перекликалась с недавними царицынскими выступлениями о. Илиодора. Он вновь посетовал на неправедных судей, не преминув изложить свой проект их повешения на их же цепях: "Это, может быть, жестоко, но справедливо". Снова рассказал об известных ему по письмам мошенничествах царицынского купечества.

К этим старым темам прибавились новые, саратовские, впечатления – посещение окружного суда и последнее недоразумение между епископом и Боярским, причем о. Илиодор со свойственным ему грубым юмором заметил: «Ну, где это слыхано, чтобы губернаторы назначали священников. Остается только епископу Гермогену назначать околоточных и приставов, а на губернатора надеть мою или Гермогена ряску. Какое бы было чучело. (Общий смех)».

Как и прежде, о. Илиодор не удержался от похвальбы по поводу своей победы над влиятельными лицами. «Представитель здешней власти говорил: "я или он", и вот этот "я" ушел, а "он" остался. Гласные царицынской думы говорили – живы не будем, а Илиодора из Царицына выживем. Но вот, слава Богу, и гласные живы, и Илиодор в Царицыне. Богачи говорили – миллиона не пожалеем, а Илиодора из Царицына уберем. Не знаю, пожалели ли они миллион, но я в Царицыне, хотя я знаю, что мошной своей они тряхнули».

Из Саратова о. Илиодор отправился в столицу, чтобы продолжить свое расследование по делу о Казанской иконе. До отъезда у него произошел важный разговор с преосв. Гермогеном. Передавая о. Илиодору для Императрицы святыни, гомеопатические лекарства и письмо, преосвященный сообщил своему протеже последние придворные сплетни о Григории, самого грязного свойства. «Владыка! Да почему это оне так делают?» – изумился о. Илиодор. Собеседник объяснил дело «хлыстовской штукой».

Под этим впечатлением о. Илиодор отбыл в Петербург, где произошли такие события, что стало уже не до проступков Григория.

Саратовские речи о. Илиодора дали его врагам новое оружие против него.

Осмеянный иеромонахом Боярский аккуратно проверил полученные от полицмейстера сведения у Семигановского и, удостоверившись в совпадении двух отчетов, доложил (20.I) Столыпину о новых подвигах иеромонаха: «обязан подпиской о невыезде из Царицына, но отказался подчиняться распоряжениям судебной власти, бравирует этим в своих публичных речах», «под видом "пастырской беседы" произнес речь о своей деятельности в Царицыне» и т. д.

В тот же день прокурор Саратовской судебной палаты Миндер составил рапорт министру юстиции, предлагая возбудить против о. Илиодора дело по ст.129 угол. улож. (п.п. 3, 4 и 6) за призывы к повешению судей. «…доношу Вашему Высокопревосходительству, – писал прокурор, – что публичные выступления названного иеромонаха все более и более утрачивают характер духовно-нравственного учительства, а по содержанию становятся совершенно недопустимыми. Наглядным примером может служить указанная выше проповедь [19.XII.1910], которая заключает в себе не только безудержное глумление над судом и некоторыми его представителями, но даже возбуждение к неповиновению, к сословной вражде и насилию». Попутно прокурор обвинял и преосв. Гермогена в потворстве выходкам своего подопечного.

В тот же самый день 20.I «Саратовский листок» напечатал фельетон с выражением негодования по поводу второй саратовской речи о. Илиодора: «Он ругается, он поносит целые классы людей, но этого мало: он грубо издевается над судебными установлениями, он протягивает свои руки к судейским цепям…». Удивляясь безнаказанности иеромонаха, фельетонист заподозрил его в клерикализме:

«Точно, действительно, духовная власть намерена стать на место светской не только в вопросе о назначении тюремного священника, но и в делах правосудия и управления.

Монах Илиодор упраздняет суд и предлагает нам самого себя в… священные инквизиторы».

Таким образом, Саратов дал по о. Илиодору залп из трех орудий в один день, что заставляет предположить сговор его врагов.

Бунт 1911 г.

Положение в Саратовской губернии не давало Столыпину покоя.

«Я считаю самое направление проповеди Илиодора последствием слабости Синода и церкви и доказательством отсутствия церковной дисциплины, – писал председатель Совета министров Государю. –

Но при наличии факта, факта возвеличения себя монахом превыше царя, поставления себя вне и выше государства, возмущения народа против властей, суда и собственности, я первый нашел, что, если правительство не остановит этого явления, то это будет проявлением того, что в России опаснее всего, – проявлением слабости…».

Глава правительства не скрывал своего давления на Св. Синод в этом деле. Надавить было легко. Несколькими годами ранее Столыпин добился назначения обер-прокурором С. М. Лукьянова, доктора медицины, ничего в церковных делах не смыслившего, зато покорного своему начальнику. Кроме того, из Синода были удалены наиболее яркие и консервативные архиереи. Все это делалось ради проведения некоторых правительственных реформ, но пригодилось и в настоящем вопросе.

Собрав объемистую пачку донесений светских властей из Царицына, Лукьянов добился от Св. Синода очередного постановления о переводе о. Илиодора. Тщетно преосвященный Гермоген заступался за своего подопечного, опровергая приписываемые ему неблаговидные речи. Постановление состоялось 20.I.1911 и было представлено на Высочайшее утверждение ввиду вмешательства Государя в процесс предыдущего перевода о. Илиодора.

«…все чиновники вроде Столыпина и других надоели Государю, чтобы меня перевели из г. Царицына, и вот эти чиновники придумали меня перевести с повышением в Тульский мужской монастырь настоятелем и вот при таких случаях доняли Государя», – рассказывал о. Илиодор. Он даже предполагал, что именно было сказано: «Враги мои оклеветали меня перед Государем и наговорили, что у меня в здешнем монастыре происходит разврат и творятся всякие безобразия. Что у меня нет никаких поклонников»; «…министр доложил Государю, что иеромонах Илиодор учит делать погромы и убивать людей».

Донесенная к подножию престола, клевета на бедного священника имела самые плачевные последствия. «На этот раз Государь рассердился и сказал, что пора положить

конец его безобразиям». 21.I на всеподданнейшем докладе Лукьянова появилось заветное слово «Согласен». На следующий день Синод послал преосвященным саратовскому и тульскому соответствующие указы.

О. Илиодор подозревал, что в его катастрофе немалую роль сыграло царицынское купечество. Из уст в уста передавалась якобы произнесенная неким богатеем фраза: «Миллиона не пожалею, а Илиодора уберу!». Говорили даже о полутора миллионах. Этим слухам о. Илиодор придавал большое значение: «упорно говорят в городе, что на мое удаление из Царицына кое-кем истрачено полутора миллиона рублей. Последнему не хочется верить, но наш продажный, бесчестный век заставляет писать и эти слова горечи и скорби».

Новое место служения о. Илиодора – Новосильский Свято-Духов монастырь Тульской епархии – было выбрано по предложению епископа Тульского Парфения.

«Обитель эта находится в страшной глуши, – рассказывал сам преосвященный, – вдали от железных дорог и городских поселений и, благодаря целому ряду неудачных настоятелей, пришла в сильно запущенный вид. Между тем, у нее все данные, чтобы стоять в числе виднейших русских монастырей.

Имея свыше 500 десятин черноземной земли, она прекрасно обеспечена материально. С духовной стороны она также пользуется большим значением, так как хранит в своих стенах широко чтимый образ св. Николая, а среди братии ее живет старец Херувим, привлекающий к себе до 200–300 паломников в день».

В Новосили как раз недавно были обнаружены непорядки по хозяйственной части, так что имелся формальный повод для смещения нынешнего настоятеля. Синод тут же освободил его от должности.

Одновременно пошли слухи, что и преосвященный Гермоген скоро будет переведен в Иркутск. Таким образом, Саратовской епархии угрожали серьезные потери.

В роковой день постановления Св. Синода о. Илиодор случайно оказался в столице. По еще более странному совпадению, именно 20.I гр. Игнатьева познакомила его с товарищем министра внутренних дел Курловым, подробно описавшим эту встречу в своих воспоминаниях. О. Илиодор жаловался собеседнику на царицынскую полицию.

Вечером иеромонах навестил кого-то из своих влиятельных сторонников – то ли жителей «одного графского дома» (возможно, кружок графини Игнатьевой), то ли А. И. Дубровина. И там от осведомленных лиц получил тяжелое известие.

– Вас сегодня в Синоде судят.

– Пусть судят, – беззаботно отмахнулся избалованный вниманием Синода о. Илиодор.

Тогда ему объяснили все – и про министров, и про Тульскую епархию, и про предстоящий перевод преосвященного Гермогена.

Новости глубоко потрясли бедного настоятеля. Во-первых, ему предстояла разлука со своим детищем – монастырем: «здесь каждый кирпич облит моими потом, кровью и слезами». О. Илиодор подозревал, что враги намереваются «разорить» созданное им «христианское гнездышко», боялся, что без настоятеля его «монастырь, вместо людей, наполнится голубями, воробьями, галками и будет их жилищем».

Кроме того, бросалась в глаза несправедливость решения, вынесенного «заочно по клевете», «в угоду безбожникам и богохульникам», по приказу светской власти – «только потому, что хочется неверным чиновникам кушать», – да еще, пожалуй, в обмен на знаменитые полтора миллиона! О. Илиодор даже сочинил на этот счет горькую притчу: шел, дескать, мимо Синода и увидел рассыпанные деньги. «…я шел, торопился, и мне их, признаться, было не надо, деньги у меня были на проезд, поэтому мне их и не надо, я все-таки присмотрелся, деньги, а деньги наши, царицынские, и деньги даже именные, я хорошенько не рассмотрел – на них написано будто бы Масловы или Марковы или Максимовы» – то есть фамилии тех купцов, которые будто бы тряхнули капиталами для изгнания ненавистного проповедника из города.

Ярый монархист, о. Илиодор был уязвлен тем, что ему вменили в вину подстрекательство к беспорядкам, «как бунтарю и разбойнику». При этом наказание замаскировано под награду, поскольку в Царицыне священник был лишь «заведующим подворьем», а в Новосиль переводился полноправным настоятелем полноценного монастыря. «Если я виноват, сажай меня в тюрьму, ссылай в каторгу, но не повышай. За повышением я не гонюсь, почестей мне не надо, мне нужна правда Христова, а за нее меня везде гонят». Гнали, действительно, всюду – уже из третьей епархии за пять с лишним лет!

Наконец, предстоящий перевод и епископа Гермогена знаменовал форменную расправу светской власти с религиозно-патриотическим движением, которому посвятили себя о. Илиодор и его архиерей. Напрасно столыпинский официоз «Свет» расписывал новое послушание о. Илиодора как «высокое, истинно пастырское, живое, плодотворное дело». Всякому было ясно, что произошел не обычный перевод священника на другой приход, а грубое вмешательство чиновников в церковные дела.

В кулуарах Государственной думы правые с неодобрением говорили о «немецкой бухгалтерии», которой держалось правительство в этом деле, то есть об одновременном переводе и губернатора, и священника с намерением «сравнять итоги».

Узнав о своем переводе, о. Илиодор бросился к обер-прокурору и другим сановникам и «умолял именем святителя Филиппа, убиенного за правду, не приводить в исполнение этого несправедливого решения».

В то же время иеромонах попытался заручиться поддержкой всех своих доброжелателей. Послал телеграмму Государю (21.I). Посетил П.Ф. Булацеля. Протелеграфировал царицынским сподвижникам, прося ходатайствовать перед Их Величествами об оставлении его в Царицыне. Соответствующая телеграмма с просьбой не утверждать синодального решения была отправлена 21.I: «не оставьте нас сиротами». А на следующий день в Синод полетела телеграмма из села Покровского Тобольской губернии – от Григория Распутина. Потом расстриженный Сергей Труфанов будет утверждать, что не обращался за помощью к «блаженному старцу», но что-то очень уж быстро дошли петербургские новости до Сибири.

Ничего не добившись, о. Илиодор решил сопротивляться до победного конца. Телеграфировал в Царицын, что остается, и помчался к еп. Гермогену. Провожавшим лицам о. Илиодор заявил, «что из Царицына не уедет, что оттуда не взять его и воинской силе и что, возвратившись [в] Царицын, произнесет такую проповедь, каких еще никогда не говорил».

Не успел покинуть столицу, как полиция начала его розыски по просьбе митрополита Антония. Не торопись так о. Илиодор, возможно, дальнейшей беды удалось бы избежать.

Находившийся тем временем в устроенной им Сергиево-Алексиевской пустыни близ Сердобска преосвященный Гермоген был «как громом» поражен известием о переводе иеромонаха. Владыка только что (21.I) подписал третье по счету представление о награждении о. Илиодора наперсным крестом «за ревностнейшее и усерднейшее исполнение присущих ему по сану главнейших и ответственнейших обязанностей и пастырского долга, учительства и проповедничества, а также открытого исповедования веры православной и верноподданничества Российским Самодержавным Государям Императорам» – а тут такой оборот! К тому же преосвященный почувствовал и личную «тяжкую обиду»: «оказано полное презрение моему архиерейскому авторитету и моим церковноправовым полномочиям». Отринув все донесения владыки, доказывавшие невиновность о. Илиодора, Синод поверил газетным и полицейским сообщениям и пошел на поводу у обер-прокурора. «Горе и скорби, как шишки, валятся из Петербурга на мою голову, как бедного Макара», – писал владыка А.П. Роговичу в связи с этим. По словам почитателей о. Илиодора, после решения Синода владыка «очень от горя заболел».

Приехал о. Илиодор 24.I тайно и вместе с преосвященным засел писать телеграммы от его лица. Весьма абстрактное послание Государыне отправили немедленно. Для составления телеграммы Государю потребовались документы, поэтому из Саратова были вызваны секретари и эконом. С их помощью был разработан целый доклад по царицынскому делу, который вместе с собственно текстом прошения занял 9 телеграфных бланков. От лица своей паствы владыка просил освободить о. Илиодора от «неправильного и незаконного осуждения». Также просил об аудиенции. «такую телеграмму написали, что невозможно сказать», – рассказывал о. Илиодор. Сам он не дождался завершения работы над ней и уехал вечером 25.I.

Вернувшись в Царицын 26.I в 10 час. вечера, о. Илиодор собрал своих сподвижников на экстренный совет и рассказал им петербургские новости о себе и владыке, прибавив, что как он, так и владыка постараются остаться на месте. Затем отправил несколько телеграмм, в том числе Синоду: «Ваше святейшество! Преступления я не совершал. Ошибки простите. Труды мои помяните. Приговор отмените. Власть признаю. Святыню вашу почитаю. Правду ставлю выше всего. Из Царицына идти не могу: он жизнь моя, народ мой – дыхание мое». На рассвете поехал в Дубовку на исповедь к своему духовному отцу – заведующему архиерейским подворьем иеромонаху Антонию, от которого вернулся к вечеру.

Выйдя на балкон к ожидавшей пастве, о. Илиодор сообщил о решении Синода. «…не смущайтесь, возлюбленные братья и сестры, с нами Бог! У меня есть еще надежда на Господа Бога, на Царя-Батюшку, на Царицу-Матушку. Дело наше, мои и ваши молитвы даром не пропадут, и я останусь здесь!». Он не скрывал своего намерения отказаться от перевода: «Когда я получу официальную бумагу, то я отвечу на ней, что мне хорошо и в Царицыне и я из него не уеду, и там, где меня нет, там без меня тоже хорошо».

В этой же речи о. Илиодор призвал слушателей два дня поговеть, с тем чтобы в воскресенье приступить к Св. Чаше: «тогда только и может дойти молитва до Господа Бога, когда у человека чиста душа». На призыв отозвалось более 2000 человек, которые в субботу 29.I исповедовались, а в воскресенье причащались в течение 2? часов.

Почти всю ночь о. Илиодор провел в составлении телеграмм. Телеграфная картечь из Царицына осыпала Петербург четыре дня (27–30.I ).

Государю о. Илиодор написал, что не имеет сил оставить Царицын, «где каждый камень облит моими слезами и кровью. Я не сделал никакого преступления, а, напротив, этот город плутов и разбойников сделал смирным, безопасным местом. Я не хвалюсь, Государь, но говорю правду и верю также в Вашу правду».

Еще одна, лаконичная:

«Ваше величество, ожидаю вашей милости».

В Синод:

«Молю вас, богомудрые отцы, вступиться за правду за свободу Невесты Христовой Церкви Божией я готов умереть» (сложно восстановить тут знаки препинания!).

«Благоговейно почитая святыню вашу, не могу в кознях чиновников видеть волю Божию».

«Умоляю вас по примеру русских подвижников встать за правду, попираемую нашими врагами и неверными чиновниками».

О. Илиодор рассылал телеграммы и лично членам Синода, прося поддержать свое ходатайство.

«Есть искушение выше сил. Поддержите правду. Ожидаю милости» (митрополиту Санкт-Петербургскому Антонию).

Высокопреосвященные Антоний и Флавиан ответили о. Илиодору советом проявить монашеское послушание. В том же смысле пришел ответ от товарища обер-прокурора Роговича: «Советую подчиниться тяжести обстоятельств, сложившихся несомненно не без попущения Божия. Больше отвечать не буду». А о. Илиодор писал ему: «Пришло время встать за правду. Господь Судья попирающим ее и молчащим».

Была, наконец, сделана попытка достучаться до совести Лукьянова: «За высоким чином я вижу в вас русского православного человека».

Подобные телеграммы рассылались из Царицына и за другими подписями – уполномоченных «отцов», «матерей», «молодежи» и даже «детей» г. Царицына. «Почему нет телеграмм еще от "теток", "внуков", "бабушек", "дедушек" и "дядей"?» – посмеивался саратовский публицист.

Рассылка велась ежедневно и равномерно. Синод, например, получил по 7 телеграмм от каждой категории. Адресаты были те же – Государь, Синод в целом и по отдельности, Лукьянов, Рогович. По-видимому, телеграммы отправлялись по какой-то схеме. Кто ее придумал? Сам гонимый инок или его царицынские единомышленники-«илиодоровцы»?

Имена изобретателей или, по крайней мере, исполнителей рассылки увековечены в повторяющихся подписях под телеграммами: окружной миссионер о. Михаил Егоров, казак Кузьма Косицын, младший брат о. Илиодора Александр Труфанов, известные сподвижники иеромонаха – Шмелев, Попов, Чмель, Жуков и др. Перечисленные лица составили своеобразный отдел по связям о. Илиодора с общественностью. В последовавшие дни все происходящее в царицынском монастыре записывалось и рассылалось широкому кругу адресатов – Государю, Синоду, газетам. Та же операция производилась с телеграммами о. Илиодора.

Широкая рассылка, недоступная карману такого аскета-нестяжателя, как о. Илиодор, велась на народные пожертвования. В храме то и дело шел сбор на оплату телеграфных услуг. По разным сведениям, всего было истрачено от 500 до 1000 руб.

Не дождавшись решения Синода, последовавшего 1.II и оказавшегося отрицательным, о. Илиодор решился на самую отчаянную меру.

За всенощным бдением в субботу и после обедни в воскресенье он сообщил молящимся, что в воскресенье вечером с 7 часов здесь будет Пасха, после которой он начнет «войну с диаволом». Утром 30.I в переполненном храме о. Илиодор подробно развил эту мысль. Министры, оклеветавшие его перед Государем, доложили, будто он учит народ бунтовать. «Но разве я возмущал вас против кого-нибудь?! Разве я учил вас проливать чью-нибудь кровь?! Вы все знаете, что это неправда. Ни при жизни моей, ни после смерти моей не прольется ни капли чьей-нибудь крови. Я вас всегда учил добру и теперь прошу, если мне придется скоро умереть, то никому не мстить за меня и пусть все они там знают, пусть знает полиция и все власти, что через меня никогда не прольется ни капли крови!».

Поэтому борьба будет вестись исключительно в духовной плоскости – только с диаволом, а не с людьми, поступавшими по его наущению. Оружием себе о. Илиодор избрал крест и молитву, походным маршем – пасхальные песнопения.

После такого интригующего объявления вечером явились не только богомольцы, но и любопытные, хотя о. Илиодор нарочно просил не приходить тех, кто посещает монастырь с целью послушать и посмотреть. В толпе заметно было много интеллигенции, купцов, мелькали мундиры гимназистов. Всего, по оценке полицмейстера, в монастыре собралось до 10 тыс. человек. Не помещаясь в храме, они заполнили также коридоры и двор.

После вечерни и молебна перед чудотворной иконой Божией Матери «Седмиезерная» о. Илиодор с крестом в руках объяснил мотивы своего непослушания, изложенные выше.

«Я вступаю в последнюю священную брань с дьяволом, я надеюсь на Бога и верю в Его правду. Многие подумают, что я не хочу подчиняться властям. Нет, властям я всегда подчинялся и подчиняюсь, но незаконному решению я подчиняться не стану и лучше умру за Веру, Царя и Отечество, а из Царицына не пойду», – так закончил о. Илиодор.

По его просьбе толпа запела пасхальные стихиры. Затем состоялся драматический спектакль.

При пении «Христос воскресе» о. Илиодор обернулся и в воцарившейся тишине спросил служку через всю церковь: «Телеграмм нет?». Тот ответил отрицательно. Тогда, благословясь, о. Илиодор прочел народу заранее заготовленную и запечатанную в конверте «предсмертную исповедь»: «я вижу, что воля Твоя состоит в том, чтобы я остался здесь и докончил свое священное дело».

Затем последовала клятва, прочтенная с другой заготовки: «Святейшим Именем Высокого и Правдивого Бога, Именем Пресвятой Богоматери, пребывающей в сей чудотворной иконе силой Своей благодати, Святых ветхозаветных пророков, Святого Крестителя Господня Иоанна, клянусь перед престолом Всевышнего Творца, пред святым Его Евангелием и Животворящим Крестом, клянусь на месте сем: не есть, не пить, не спать до тех пор, пока Святейший Всероссийский Синод не восстановит попранной правды в словах своих и не отменит своего постановления обо мне. Во свидетельство клятвы моей твердой и неуклонной призываю небо и землю, сие священное место и всех сих, мною возлюбленных, детей Божиих, собравшихся в этом храме в таком огромном количестве. В знак верности клятвы сей я умиленно преклоняюсь Престолу Твоему, Господи, очами веры зрю Тебя, восседающего на нем с Твоей Богоматерью, в иконе сей своей благодатию присутствующей, и целую Животворящий Крест Твой и драгоценные слова Твои в сем священном Евангелии. Аминь. Аминь. Аминь. Грешный монах Илиодор».

Прочтя телеграмму на имя Государя с извещением о клятве, о. Илиодор огласил свое завещание, которое, как и все предыдущие документы, вынул из бездонного кармана своего подрясника. Оно настолько характерно, что следует привести его целиком в добросовестной передаче полицмейстера:

«После моей смерти моим врагам не мстите, ибо они заслужат наказание от Бога; гроб сделайте из досок моей убогой постели; похороните в храме монастыря, по левую сторону; крест поставьте небольшой, дубовый и в него вделать мой крестильный шейный крест, кто будет спрашивать, кто здесь похоронен, говорите, такой-то священник, умер за Веру, Царя и Отечество; могилы моей венками и цветами не украшайте, так как жизнь моя была не красна и я их не видел; долг мой в сумме 5000 руб. [нрзб] заплатите; слышите? (Все ответили: слышим); имущество мое: карету, лошадей, шубу переведите на деньги и положите их в кассу Иоанновского братства, в неприкосновенный капитал, проценты с него раздавайте бедным; келью мою опечатайте и показывайте желающим посетить ее в течение недели после моей смерти; потом открываете на Рождество Христово и на Св. Пасху, входите в нее с священными песнопениями, в [нрзб] праздники она должна быть открыта для всех».

Следует прокомментировать, прежде всего, указание на «убогую постель». Дело в том, что о. Илиодор имел аскетическую привычку спать на голых досках. Огромный пятитысячный долг был, конечно, не его, а монастырский, за лес, взятый на постройку. Карету и лошадей подарили о. Илиодору его приверженцы, и он охотно пользовался этим подарком, оберегая горло от пыли царицынских немощеных улиц.

Любопытнее всего в этом завещании распоряжение относительно кельи. Какого же мнения надо быть о себе и о своей деятельности, чтобы приказать сделать из своей кельи святилище? Увы, скромность, присущая о. Илиодору в студенческие годы, давно его покинула!

Когда иеромонах, повернувшись лицом к алтарю, стал читать свою клятву с поднятой правой рукой, то все слушатели, как завороженные, последовали его примеру. Народ тоже дал клятву!

«Тяжело было смотреть на эти тысячи людей, мужей, жен и детей, которые все как один человек поклялись перед всемогущим Богом умереть вместе со своим любимым пастырем и не покидать о. Илиодора до тех пор, пока их наставник не будет оставлен в гор. Царицыне», – писал видный илиодоровец Д.М. Шмелев.

Сам о. Илиодор, будто не заметив произошедшего за его спиной, не постеснялся 2.II телеграфировать преосвященному Гермогену, что народ клятвы не давал.

Следует подчеркнуть, что богомольцы присоединились по собственной инициативе. Ни из каких документов не заметно, чтобы о. Илиодор изначально задумывал запереться в церкви вместе с паствой. Впрочем, еще утром после обедни он мимоходом сказал: «вы, если хотите, тоже вступайте в эту борьбу, если же нет, то я буду бороться один», получив дружный ответ: «за вами, батюшка, пойдем». Но, судя по телеграммам-извещениям, о. Илиодор отводил «многим тысячам» народа исключительно роль свидетеля. Однако пример пастыря оказался заразительным для овец.

Закончив свою речь, о. Илиодор пригласил народ подходить к нему прощаться. При общем плаче начался этот долгий скорбный обряд, затянувшийся почти до полуночи.

Заготовленный, по-видимому, заранее текст с извещением о клятве был около 9 часов вечера разослан Государю, Синоду и преосвященному Гермогену:

«Сердобск. Святителю Божию Гермогену. Драгоценный мой Владыка и Отец, сегодня я, Ваш преданный Вам до смерти послушник, пред престолом Всевышнего и чудотворной иконой Богоматери, в присутствии многих тысяч скорбящего, плачущего, обиженного Вашего возлюбленного простого, смиренного, кроткого народа поклялся именем Всемогущего Бога, в исповедниках Имени и правды Его пребывающего всегда, не есть, не пить и не спать до времени, когда Святейший Синод отменит свое неправедное постановление о мне. Святитель-ревнитель! Поступаю по своим убеждениям. Иначе поступить не могу. Я донской казак по плоти, а по духу – верный воин Христов. Герои не сдаются, но или умирают, или побеждают. Если мне в этой борьбе суждено умереть, то верьте, Божий избранник, я умру спокойно, умру за попранную наглыми опричниками драгоценную святыню – свободу чистейшей Невесты Христовой, Церкви Божией. На случай смерти я оставил народу моему духовное завещание. Смиренно прошу Вас оказать содействие детям моим возлюбленным, привести завещание в дело. Когда умру, помолитесь за меня, усердный Божий молитвенниче. Кланяюсь Вам до земли и целую святительские ноги Ваши. Покорный послушник убогий иеромонах Илиодор».

В 9 час. 4 мин. была отправлена телеграмма на имя Лукьянова: «Неужели же вы и теперь не откажетесь от своей ошибки».

На ночь о. Илиодор остался в алтаре, а богомольцы – в храме, телеграфировав преосвященному, что к исполнению клятвы приступили «десятки тысяч» человек. На самом деле, по оценкам властей, ночевать осталось от 400 до 1000 чел., то есть не более десятой части из тех, кто находился в церкви во время принесения обета.

Исполнение клятвы выглядело как молитвенное бдение. «Беспрестанно в храме служатся молебны, поются духовные песни, читаются жития святых. От большего числа молящихся воздух в храме ужасно спертый. Женщины и дети беспрестанно падают в обморок». С тех пор в монастыре почти круглосуточно продолжались богослужения при тысячах молящихся. Некоторые сходили с дистанции, другие оставались. До последней ночи (на 3.II) в храме продержались около 200 женщин.

Клятва о. Илиодора была понята всеми, кто плохо его знал, как объявление Синоду голодовки.

«Грозит самоубийством! – негодовал «Свет» в передовой статье. – Грозит смертным грехом, за который простые миряне лишаются церковного погребения, молитвы, поминовения и уходят из здешнего мира осужденными на вечную муку». Некий В. Скрипицын из Гатчины писал преосвященному Гермогену о «самоубийстве голодом», на которое будто бы решился о. Илиодор.

Но по существу в этот вечер о. Илиодор всего-навсего дал обет строгого поста и непрестанной молитвы. Только такую форму протеста могли бы разрешить священнику его духовные руководители, с ведома которых он, очевидно, действовал. Неспроста в самый день торжественной клятвы духовник о. Илиодора иеромонах Антоний из Дубовки перебрался в Царицын. Что до преосвященного Гермогена, то ходили слухи о благословении на это дело, данном им будто бы в Сердобске. Вероятно, благочестивый обет действительно был согласован с архипастырем заранее: из сохранившейся телеграммы владыки от 1.II видно, что он нисколько не удивлен фактом поста, зато потрясен голодовкой.

Сам о. Илиодор говорил то так, то эдак, – с одной стороны, возмущался клеветой газет, «что будто бы я, не желая подчиниться постановлению Св. Синода, объявил голодовку», с другой стороны, тут же отмечал, что вместе с ним «решили умереть голодной смертью семь тысяч православного простого русского народа», а позже напоминал пастве, как «клялся умереть за правду голодной смертью».

Вероятнее всего, замысел был глубоко благочестивый, но о. Илиодор, желая покрасоваться, так много говорил о своей близкой смерти, что пост приобрел все признаки демонстративной голодовки.

Простояв весь следующий день 31.I в алтаре на коленях без пищи и воды, вечером о. Илиодор отменил пост под предлогом того, что Государю об этом не известно, а потому принятый подвиг напрасен. Будто бы сделано распоряжение задерживать на телеграфе жалобные телеграммы царицынских прихожан на Высочайшее имя, лишь выдавая отправителям квитанции. Надуманный повод! Если бы местные власти и опустились до такого коварства, во что даже «Земщина» отказывалась верить, то неужели Государь оставался в неведении после масштабной кампании, проведенной «илиодоровцами» в печати?

Отказ от обета был обставлен так, чтобы не опозорить о. Илиодора. Предложение якобы шло от паствы, которая коленопреклоненно просила священника снять клятву с себя и с прихожан. «С великой печалью выслушавши нас, батюшка отец Илиодор, с великой скорбью на лице, при страшном стоне многих тысяч православного народа, согласился с нашими доводами и торжественно перед престолом Всевышнего снял клятву с себя и с народа». Однако тут же был дан новый обет, полегче, – строгий пост с вкушением хлеба и воды раз в 1–2 суток и непрерывная молитва.

Теперь сообщения из царицынского монастыря звучали вполне благочестиво. «День и ночь стою в алтаре пред престолом и молю Господа, чтобы Он смягчил сердца царских сановников и святейших отцов», – телеграфировал Св. Синоду о. Илиодор. «Монастырский храм, вмещающий семь тысяч человек, переполнен молящимися. Народ усиленно постится, денно и ночно молится, облекся во вретище, а дорогой батюшка о. Илиодор неотходно стоит в алтаре у престола Божия», – сообщали митрополиту Антонию уполномоченные от народа.

Неискушенным лицам даже показалось, что о. Илиодор отступил. Один саратовский публицист сравнивал его с синицей, которая «обещала зажечь море, а не зажгла и простой лужи», А.А. Столыпин – с пушкинской Людмилой, которая, собравшись было умереть в плену злодея, «подумала – и стала кушать». По мнению этого публициста, отказ о. Илиодора от голодовки показал, «что в нем нет даже безумного закала аввакумовской воли, а только непочатый край самомнения».

Однако царицынский инок был не так прост. Сообщая Св. Синоду о новом обете, он пригрозил, что дальнейшее упорство священноначалия приведет к смерти и священника, и прихожан: «я переселюсь, но только не в Новосиль, а на небо. Пойду жаловаться Богу на чиновников-гонителей, волю царскую не свято исполняющих. Со мной умрет и народ. Бог сему свидетель». Пророчество начало сбываться уже 3.II, когда о. Илиодор, отслужив половину литургии, упал в обморок от истощения. То же самое самоубийство! Методы изменились, но цель осталась прежней – победить или умереть.

Тем временем до преосвященного Гермогена дошли сведения о том, что о. Илиодор вместе с паствой «поклялись [перед?] Богом не выходить [из] храма, умереть голодной смертью». Потрясенный владыка не поверил, но, по совету Роговича, на всякий случай снял клятву: «Зачем Косицын, Шмелев, другие всюду рассылают телеграммы об установленной через клятву буддийской голодовке, которой будто подвергли себя Вы и все богомольцы подворья. Ожидаются-де вскоре случаи голодной смерти. Прочие такие телеграммы – плохая услуга делу, омерзителен их крик, вопль об ужасах, точно дело идет не о христианском благоуспешном посте и покаянии, а о самоубийстве голодом. Если такую безумную клятву дали, то я всех властью Христовой разрешаю совершенно».

О. Илиодор ответил лишь на следующий день (2.II), отрицая факт голодовки: «Дорогой Владыко! Это ложь. Народ никакой клятвы не давал. Подписавшие телеграмму неправильно выразились. Сейчас постимся, молимся усердно».

Преосвященный Гермоген успокоился и с тех пор протестовал против «подлейшей лжи» о голодовке, уверяя всех – Роговича, митрополита Антония, даже сотрудника «Речи», – что «никакой голодовки там не было, люди просто молились и постились».

Во всяком случае, гневный тон архипастырской телеграммы произвел должное впечатление и 2.II, по случаю праздника Сретения, о. Илиодор разрешил пить чай с хлебом, а также предупредил, что никого не обязывает поститься, так как не имеет права. «Я могу только на себя налагать обязательства, но не на других».

Впоследствии о. Илиодор не стеснялся объяснять прекращение своей голодовки архипастырским распоряжением, хотя порядок событий был обратный. «Я тогда не умер потому только, что владыка Гермоген скоро после клятвы снял с меня клятву. Я не могу ослушаться своего драгоценного отца, ибо верю ему, как Богу». На упрек в клятвопреступлении иеромонах ответил: «в прошлом году я клятву не нарушил, а с меня и народа ее снял святительским словом праведный еп. Гермоген».

Ультраправая часть общества горячо сочувствовала гонимому царицынскому проповеднику.

«Что нужно делать для спасения отца Илиодора. Господи, спаси и помилуй его», – телеграфировал преосвященному Гермогену архимандрит Макарий (Гневушев ).

К ходатайствам царицынцев перед священноначалием присоединились две крупнейшие монархические организации – Союз Михаила Архангела и Союз русского народа (и Главный совет, и провинциальные отделы), а также отдельные монархические деятели.

Крайние правые открыто выражали недовольство действиями Св. Синода. «Русское знамя» напечатало такую заметку, что ему запретили развивать эту тему под угрозой ареста газеты. «Земщина» обвиняла священноначалие в «черством равнодушии». Пуришкевич от имени Союза Михаила Архангела возлагал на епископат ответственность за печальный исход обета о. Илиодора, призывая Синод «поступиться своим формальным правом для сохранения в наши тяжелые годы истинного светоча и подвижника православной веры, заслуги коего в пережитые нами лихие годы крамолы неисчислимы».

Впрочем, самые ярые сторонники о. Илиодора, настаивая на его оставлении в монастыре, готовы были согласиться на назначение ослушнику епитимьи.

Но у инока нашлись и противники. Саратовское дворянское депутатское собрание постановило командировать в Петербург депутацию с ходатайством об удалении о. Илиодора из Саратовской губ. Некий самарский крестьянин Сомов прислал Синоду донос на непотребства, будто бы происходящие в монастыре «исчадия ада Илиодора».

«Свет» в передовой статье призвал Синод к твердости, охарактеризовав прошлогоднюю его уступку о. Илиодору как «непростительную ошибку». «…да не осуществится исполненное беспримерной дерзости домогательство обезумевшего монаха!».

М. Любимов писал в «Голосе Москвы», что противостояние с монахом наносит ущерб престижу власти и последней следует прекратить эту «единственную в своем роде» картину. «Илиодору полезно было бы успокоиться в монастыре под епитимией, а у Синода, департамента полиции, губернаторов, жандармов и полицеймейстеров, надо думать, нашлись бы и более важные дела, чем организация союзной армии для похода на бунтующего монаха». Некий Spectator в кадетской «Речи», издававшейся Гессеном, нападал на иеромонаха за ослушание, чем вызвал иронический комментарий сотрудника «Нового времени»: «Мы не будем удивлены, если после такой статьи г. Гессен получит место товарища обер-прокурора Св. Синода и очутится помощником д-ра Лукьянова».

Обсудив дело в заседании 1.II, члены Св. Синода признали голодовку о. Илиодора не исповедническим подвигом, а покушением на самоубийство. «За неимением оснований к отмене» принятого 20.I решения поступившие ходатайства были проигнорированы или, на бюрократическом языке, приняты к сведению.

Днем ранее в Саратовскую епархию был командирован еп. Парфений для содействия преосвященному саратовскому в приведении о. Илиодора к повиновению церковной власти. Не возлагая на эту поездку больших надежд, митрополит Антоний заранее совещался с обер-прокурором о мерах, которые предстояло принять в случае неудачи. Большинство иерархов полагало, что положить предел царицынской голодовке следует силами местной администрации.

Однако светские власти не имели прямых рычагов воздействия на о. Илиодора, поскольку никаких государственных законов он не нарушил. Попытка полицмейстера убедить прихожан покинуть храм осталась тщетной. Администрация заняла выжидательную позицию. У стен монастыря дежурили полиция и казаки. 3.II в Царицын прибыли саратовские власти во главе с управляющим губернией П.М. Боярским. Из Москвы приехал вице-директор департамента полиции Н.П. Харламов. Кроме того, еще 2.II Государь решил командировать в Царицын для расследования флигель-адъютанта А.Н. Мандрыку: «Народ должен знать, что царю близки его горе и его радости». Вероятно, выбор пал на это лицо ввиду того, что его двоюродная сестра была игуменией Балашовского женского монастыря Саратовской епархии. В тот же день из Петербурга пришла таинственная телеграмма без подписи: «Будет от нас следователь, клеветникам присяга».

В монастыре полагали, что и преосвященный Парфений едет для расследования событий, поэтому сообщение о его командировке сочли «утешительными вестями». «С Божьей помощью один зуб уже сломан у врага», – будто бы сказал о. Илиодор.

К появлению высоких гостей надлежало мобилизовать все силы, и потому 2.II он дважды объявлял общий сбор богомольцев в храме – сначала к 6 часам вечера, затем к 7 часам утра следующего дня ввиду предстоящего «сражения».

Преосвященный Парфений успел добраться только до Саратова (2.II), где получил телеграмму от еп. Гермогена с просьбой предварительно приехать к нему в Сердобск и немедленно выехал туда.

Маленький городок, куда саратовский епископ перебрался из пустыни и где оставался на протяжении всего «великого царицынского дела», прогремел на всю Россию. Впоследствии еп. Гермоген даже писал о «сердобском стоянии».

Гостя ждали долгие уговоры. Владыка Гермоген попытался склонить его на свою сторону.

«3 февраля я прибыл в г. Сердобск, – докладывал еп. Парфений, – и из продолжительных бесед с преосвященным узнал, что ему не по сердцу было распоряжение Святейшего Синода, и он не обнаруживал готовности отпустить из своей епархии иеромонаха Илиодора. Сперва преосвященный предлагал мне отправиться в Царицын и убедиться, насколько полезна деятельность иеромонаха Илиодора, чтобы потом я мог засвидетельствовать об этом пред Святейшим Синодом в видах отмены состоявшегося о нем решения».

Однако еп. Парфений не поддавался на уговоры. Тогда преосвященный Гермоген вместо того, чтобы отпустить гостя в Царицын, вызвал (3.II) оттуда о. Илиодора, обнадеживая его, что от этой поездки зависит его оставление в Царицыне и что помощь Божия близка и нельзя ее презирать. В той же телеграмме владыка просил адресата оставить пост и подкрепиться пищей.

Вызов в Сердобск показался монастырским богомольцам подозрительным, и они пытались предостеречь своего пастыря: «не ездий, батюшка, вас обманывают». Но о. Илиодор не мог не довериться преосвященному Гермогену, которого любил и которым глубоко восхищался. Телеграмма к тому же показалась, да и была, «ласковой и молящей». Поэтому за обедней о. Илиодор, прочтя телеграмму молящимся, объявил, что выезжает первым поездом, а Сердобску ответил: «Выезжаю немедленно». Действительно, уже в 2 час. 45 мин. пополудни выехал московским поездом.

Отъезд прошел при огромном стечении народа – писали о 10 тыс. человек. Окружив сани, в которых ехал о. Илиодор, толпа прошла за ним до вокзала. Там иеромонаха встретили жандармы. «Не провожайте меня, у меня много своего народа, меня проводят», – сказал он им.

Стоя на перроне, толпа пела духовные песнопения и гимн. «Я уезжаю, дети, – обратился к ней о. Илиодор с площадки вагона. – Вы же ослабьте пост, в монастырь ходите только к службам, а всенощные моления прекратите, Господь нами умолен».

Уверенность в благополучном разрешении вопроса подкрепилась некоей телеграммой, полученной непосредственно перед отъездом. «У меня уже есть доказательства того, что у врага сломлены зубы, перебито правое крыло и осталось добить только левое. Сейчас только я получил телеграмму, в ней говорится о наших врагах, и вот пусть рассеются даже и листочки с этими известиями по ветру». При этих словах о. Илиодор разорвал загадочную телеграмму и выбросил ее клочки.

Взволнованные приверженцы получили две гарантии возвращения своего пастыря – во-первых, его крестильный крестик, а во-вторых, слово о. Михаила Егорова.

Земляк и школьный товарищ о. Илиодора, о. Михаил по его просьбе недавно был принят в клир Саратовской епархии и назначен вторым священником строящейся церкви Французского завода возле Царицына. Когда же друг попал в беду, о. Михаил примчался его выручать, став одним из главных персонажей дальнейшей истории. Сейчас он решил сопровождать о. Илиодора, пообещав толпе, что без него живым не вернется.

Итак, победа казалась близкой. О. Михаил потом рассказывал, что «о. Илиодор, будучи в хорошем настроении духа, всю дорогу строил планы об улучшении и совершенствовании монастыря», в частности об устройстве пещер-катакомб.

На следующий день Лукьянов телеграфировал еп. Парфению: «Необходимо принять все меры к тому, чтобы иеромонах Илиодор не возвращался в Царицын [и] направился с миром в Тульскую епархию. Гражданские власти сообщают, что возвращение иеромонаха Илиодора в Царицын подаст повод к серьезным замешательствам. Прошу вас и преосвященного Гермогена оценить по достоинству ответственность положения и оказать всяческое содействие к устранению возникших затруднений. О поддержке со стороны гражданских властей распоряжение сделано».

Позже о. Илиодор негодовал, что его «выманили из Царицына», не преосвященный, конечно, а жандармы.

Прибыв в Сердобск вечером 4.II, друзья направились в дом местного благочинного, протоиерея А.К. Образцова, где остановились оба преосвященных.

Взяв о. Илиодора за руку, еп. Парфений увел его в отдельную комнату и стал увещевать. Но тот отказался: «Я не лошадь. Только лошадь можно перегонять с одного поля на другое, а со мной так поступать нельзя». Преосвященный обиделся и вышел. Еп. Гермоген потом выговаривал о. Илиодору за резкость.

Наутро из Царицына пришла телеграмма: «Имея высочайшее повеление ехать в Сердобск, прошу ваше преосвященство, епископа Парфения и отца Илиодора ожидать моего приезда. Флигель-адъютант Мандрыка». Оказывается, царский посланник разминулся с о. Илиодором и приехал в Царицын в тот самый вечер, когда иеромонах прибыл в Сердобск. Подождать-то можно, но при перенесении места переговоров в Сердобск о. Илиодор терял свой главный козырь – возможность провести для гостя экскурсию по монастырю. В Царицын на имя Косицына полетела отчаянная телеграмма: «Ради Бога, пользуйтесь случаем выяснить правду тому, кто приехал. Мы здесь выясним, иначе поступить нельзя. Адъютант сегодня выезжает нам, прислав телеграмму. Батюшка».

В тот же день игумения Мария, двоюродная сестра Мандрыки, получила от Распутина телеграмму с просьбой «повлиять на родственника». Ничего не поняла, но вскоре получила от владыки вызов в Сердобск.

Полтора дня до приезда Мандрыки прошли в переговорах. Преосвященный Парфений продолжал убеждать о. Илиодора, а тот, наоборот, приглашал собеседника к себе в Царицын «посмотреть чудеса», т.е. монастырь. Епископ Гермоген и о. Михаил заняли, конечно, сторону своего друга, так что силы были неравны.

Стоило о. Илиодору покинуть Царицын, как в город стали съезжаться петербургские гости. Официальным порядком прибыл Мандрыка, а частным – член Государственной думы С.А. Володимеров и писатель Родионов.

2.II, в тот день, когда стало известно о командировке Мандрыки, Володимеров подал председателю Государственной думы заявление: «Сим имею честь заявить, что, по встретившейся неотложной надобности, я должен уехать из Петербурга на 10 дней».

Позже, когда Володимерова справедливо заподозрили, что он ездил «спасать» о. Илиодора, депутат скромно ответил: «Мне не по плечу такая задача, потому что не могу я мечтать и воображать себя способным спасать человека, который в силах создать небывалое у нас, может быть, за несколько столетий патриотически-религиозное воодушевление среди сотен тысяч людей… Я ездил в Царицын не для этого, а чтобы полюбоваться теми мерами, которые принимал… г. обер-прокурор Святейшего Синода к тому, чтобы совершенно устранить… от. Илиодора».

В то же время Володимеров принял на себя обязанности специального корреспондента «Земщины», неустанно телеграфируя в редакцию с места событий. Однако вскоре газете было запрещено публиковать его телеграммы.

Что до Родионова, то он познакомился с о. Илиодором в мае 1910 г., «имел удовольствие несколько раз беседовать с ним и полюбил его всем сердцем». Поэтому, вероятно, тоже приехал «спасать», но «спасать» исключительно пером.

Мандрыка и Володимеров приехали на одном поезде, но затем направились в разные стороны.

Флигель-адъютант остановился в «Столичных номерах» – видимо, самой приличной гостинице этого захолустья. Дела отложил на утро, которое, как известно, вечера мудренее.

Володимеров прямо с вокзала направился в монастырь и провел там всю ночь, выясняя положение. Под утро вернулся отдохнуть в те же «Столичные номера», а через несколько часов уже очутился подле Мандрыки в гуще событий.

Утром, протелеграфировав преосвященному Гермогену, чтобы его ждали в Сердобске, флигель-адъютант принял депутацию от сторонников о. Илиодора. Тут же пристроился и Володимеров, очевидно, следивший, как бы наивные провинциалы не сболтнули царскому посланцу лишнего. На просьбы богомольцев Мандрыка ответил уклончиво: решать будет Государь, «противиться же воле Государя вы ни в коем случае не должны».

После молебна в монастырском храме илиодоровцы поднесли Мандрыке хлеб-соль и коленопреклоненно попросили поддержать их мольбу перед Государем. Затем, как и просил о. Илиодор, его приверженцы показали монастырь царскому посланнику, но экскурсия прошла в спешке, поскольку он торопился на поезд к 2 час. 45 мин. Вместе с Мандрыкой в Сердобск уехали Харламов, саратовские власти – вице-губернатор и прокурор, а также неугомонный Володимеров.

Проводив гостей, сторонники о. Илиодора доложили ему об исполнении его распоряжения: «Сегодня были у флигель-адъютанта. Он был на подворье, видел все. В нашем деле принимал горячее участие Володимеров. Все выехали в Сердобск».

На следующий день в Царицын приехал Родионов. До службы илиодоровцы показали ему монастырь, по той же программе, что и Мандрыке. Но, в отличие от флигель-адъютанта, Родионов никуда не спешил и все с любопытством осматривал. Его, как и Мандрыку, провели в кельи о. Илиодора, показали, как он живет и, главное, как он спит – на голых досках. Затем писатель отправился на вечерню с акафистом, где был изумлен общенародным пением, погрузившим этого «плохого христианина» в глубину богослужения.

Это было то самое воскресенье, в которое о. Илиодор обещал вернуться. Косицын телеграфировал в Сердобск: «Родионов приехал, телеграфируйте, когда вернетесь». Но священник ждал приезда Мандрыки: «После сегодняшнего вечера отвечу, когда вернусь».

Поезд с Мандрыкой и прочими его спутниками прибыл в Сердобск 6.II в 9 часов вечера. На перроне появился о. Илиодор, выхватил из группы пассажиров Володимерова и увез его на извозчике в город.

«Мандрыка приехал торжественно, в сопровождении вице-директора департамента полиции – Харламова и саратовского вице-губернатора Боярского, в полной парадной форме, при всех чинах и орденах». Явившись в дом благочинного, царский посланник прежде всего побеседовал с епископами и выяснил положение: о. Илиодор не желает подчиниться Св. Синоду.

Газеты уверяют, что сам священник вовсе не пожелал разговаривать с флигель-адъютантом, и потребовались продолжительные уговоры, чтобы беседа состоялась. Мандрыка отвел о. Илиодора в отдельную комнату и объявил, «что он приехал сообщить ему Высочайшую волю, что Государь Император недоволен его поведением и проповедями, в которых он должен проповедовать только кротость, смирение и любовь. Что воля Царская непреклонна и он должен немедленно отправиться к новому месту своего назначения».

Странное дело! Командированный, по словам самого Государя, для расследования и последующего доклада, Мандрыка слушает кого угодно, только не самого о. Илиодора, в беседе с которым ограничивается передачей Высочайшего приказа! Экскурсия по монастырю оказалась напрасной!

Потом Сергей Труфанов будет похваляться своим красочным ответом: «Я ответил, что готов и желаю повиноваться царю, но не желанию Столыпина, и что я покажу Столыпину, что он не может распоряжаться в Церкви так, как в Департаменте полиции», причем «Парфений заохал, повалился на диван и заговорил: "Ох, ох! У меня чуть разрыв сердца не случился! Да разве так можно отвечать? Ведь это вы самому царю так дерзко говорили?"». Однако владыка при беседе не присутствовал, а ответ о. Илиодора передавался разными лицами, включая его самого, в куда более скромной форме: «что он из Царицына никуда не поедет».

После этого краткого диалога в Царское Село пришли две телеграммы – всеподданнейший доклад Мандрыки и заявление о. Илиодора, что резкость его выражений от перевода на другое место не смягчится, а «если желают, чтобы он замолчал, то пусть прикажут отрезать ему язык».

Власти уехали на станцию, и духовенство решило, что переговоры кончены.

За ужином преосв. Парфений вновь попытался убедить о. Илиодора, но увещания имели обратный эффект – иеромонах «обрушился бранью на Синод». Свою фразу Труфанов передавал впоследствии так: «Вы там в Синоде не пляшите перед полицеймейстером Столыпиным, и не насилуйте Невесту Христову – Церковь Божию». По другой версии, было сказано, «что постановление Синода состоялось благодаря суду книжников и фарисеев, которые заседают там». «Услышав это, Парфений вскочил из-за стола, бросил половину вареника на вилке на стол, держа другую половину зубами на губах…». И ушел в свою комнату, отказавшись вовсе от ужина.

В 11 час. вечера явился Харламов. Оказалось, власти не покинули Сердобск, а просто уехали на станцию, потому что поселились в вагоне поезда.

Ночной гость пошептался о чем-то с преосв. Гермогеном. Известно лишь, что владыка спросил Харламова, не будет ли о. Илиодор арестован. «Помилуйте, что вы!» – воскликнул Харламов, пояснив, что-де «даже не думают» об этом.

Успокоенный этим ответом, о. Илиодор заторопился к ожидающей пастве и брошенным второпях монастырским делам. «Меня там ждет народ. У меня братии 40 человек. Она без меня голодает», – так он будто бы сказал преосвященному Парфению.

Второй преосвященный отговаривал о. Илиодора, но тот настоял на своем, однако дал владыке подписку, что не будет более произносить в монастыре никаких речей и в Царицыне не будет никакой смуты. После этого еп. Гермоген благословил своего подопечного ехать обратно.

По-видимому, ни Харламова, ни епископа Парфения не сочли нужным известить о предстоящем отъезде.

Владыка Парфений, несмотря на вчерашний скандал сохранивший смирение и рассудительность, ранним утром составил две телеграммы – митрополиту Антонию и Лукьянову – в одном и том же смысле. Вот вторая, более выразительная: «Иеромонах Илиодор отказывается ехать в Тулу, рвется в Царицын. Мне кажется, лучший исход такой: уволив от настоятельства, причислить к саратовскому архиерейскому дому под надзор любящего его и единомышленного епископа Гермогена. Если получу сегодня распоряжение, уеду». После согласования с Харламовым телеграммы полетели в Петербург (в 9 час. 10 мин. и 9 час. 18 мин. пополуночи). Сам преосвященный Парфений тем временем успел помолиться за ранней обедней, а когда вернулся, то узнал, что «священник Егоров увез иеромонаха Илиодора из Сердобска, направляясь в Царицын».

Обстоятельства отъезда породили легенду, будто бы о. Илиодор ночью бежал из Сердобска в Царицын. На самом деле бежать было не от кого. Выехали, по словам о. Михаила, «утром на глазах у всех».

Проект преосвященного Парфения встретил противодействие Боярского. В связи с этим или по другой причине на следующий день Синод предписал еп. Гермогену заставить священника ныне же выехать в Новосиль, «так как дальнейшее упорство иеромонаха Илиодора будет неизбежно сопровождаться тягостными последствиями». Еще ранее на преосвященного, по-видимому, стала давить светская администрация, поскольку 7.II он пообещал Боярскому вернуть о. Илиодора, телеграфировав ему на ст. Поворино, даже хотел лично поехать следом, но воспротивились некие петербургские власти, находившиеся в Царицыне.

Ввиду отъезда главного героя все власти, а также еп. Парфений покинули Сердобск. Особый интерес представляют перемещения Харламова: по словам еп. Парфения, вице-директор выехал вместе с ним и Мандрыкой 8.II в Петербург, а по словам Боярского и по газетным сведениям он предполагал, наоборот, ехать в Царицын 7 или 8.II. Затем Харламов, как и подобает деятелю политического сыска, оказался одновременно в двух местах – в Царицыне, откуда отправил телеграмму Боярскому, и с преосв. Парфением в поезде, следовавшем в Москву. Скорее всего, вице-директор избрал северо-западное направление, а телеграмму отправил через Царицын, чтобы ее там зашифровали.

Отъезд Харламова не в Царицын, а в Петербург ознаменовал его капитуляцию перед свершившимся фактом: переубедить упрямого иеромонаха невозможно, о. Илиодор едет только туда, куда хочет.

Но Столыпин не сдался. В самый день отъезда о. Илиодора из Сердобска (7.II) министр направился к Государю. «В 6 час. принял Столыпина по делу об Илиодоре, не желающем покинуть гор. Царицын», – гласит дневник Николая II. Очевидно, министр добился разрешения на крайние меры.

Всю ночь на 8.II в телеграфной комнате ст. Царицын дежурили жандармы, ожидая распоряжений из Петербурга. Наконец пришел приказ о перехвате бедного священника в дороге с тем, чтобы предложить ему отправиться в Сердобск или Тульскую губернию. Телеграмму подписал, очевидно, товарищ министра внутренних дел ген. П. Г. Курлов со ссылкой на распоряжение Столыпина.

Щекотливое поручение возлагалось на начальника Саратовского губернского жандармского управления полковника В. К. Семигановского, ввиду серьезности положения находившегося в те дни в Царицыне. В 4 часа пополуночи (3 по петербургскому времени) полк. Семигановский выехал экстренным поездом навстречу о. Илиодору.

Тем временем два священника и Володимеров, ничего не подозревая, спокойно ехали в Царицын. С Поворина телеграфировали в монастырь, что приедут в 9 часов утра, и легли спать, причем о. Илиодор в отдельном купе.

«Утром я проснулся раньше всех, – рассказывал о. Михаил. – Был совсем день. Вагон стоял. Вдруг вижу – в вагон входит старший жандармский чиновник очень высокого роста».

Это была станция Иловля (80 верст от Царицына), а вошедший был полк. Семигановский. Войдя в купе о. Илиодора, он разбудил его и сообщил, что вагон отцеплен, поэтому следует перейти в другой. Священник отказался.

«Тогда г. Семигановский, усевшись против меня, устремил на меня свои нахальные, бесстыжие глаза, которыми, казалось, хотел меня съесть». В дверях купе толпились другие жандармы, «любопытно, но ласково» глазевшие на легендарного священника. Он понял: это арест!

– Вы переведены в Тулу, – вновь заговорил гость. – Куда прикажете везти вас – в Тулу или Сердобск?

– Я арестован вами, везите меня, куда хотите.

– Нет, – рассмеялся полк. Семигановский, – мы вас не арестовывали, мы г. Царицын арестовали, мы изолировали вас от него.

И прибавил:

– И в этом случае делаю то, что мне приказано.

– А если бы вам приказали перевернуть святой престол в храме – вы бы и его перевернули?

– Нет, мы престолов не перевертываем.

– Если бы, г. Семигановский, я был на вашем месте, я сбросил бы с себя погоны и ушел от такой службы.

Попытка воззвать к совести полковника оказалась тщетной. «Я продолжал лежать, а жандарм – сидеть, и долго пришлось мне переносить и чувствовать на своем лице дерзкие и наглые взгляды этого солдатского лица». Вскоре он вышел из купе.

Так передавали исторический диалог о.о. Илиодор и Михаил. Полковник же Семигановский рассказывал сердобскому уездному исправнику, что пойманный священник «стал всех бранить и грозил предать проклятию».

Любопытен вывод, к которому пришел один из слушателей доклада Володимерова об этих событиях: полковник намеренно провоцировал о. Илиодора на скандал, чтобы развязать себе руки и применить физическое насилие.

Ввиду отказа арестанта покидать вагон жандармы объявили остальным пассажирам, что этот вагон «больной», и попросили перейти в другой. То же предложение было сделано спутникам о. Илиодора, но они отказались его оставить, заявив, что могут подчиниться только грубой силе. О. Михаил оставался верен обещанию, данному царицынцам, а Володимеров, вероятно, надеялся, что его депутатская неприкосновенность хоть отчасти защитит бедного узника. «Куда повезут его не знаю, но буду сопровождать его, пока это окажется возможным физически», – сообщил Родионову этот «истинный благородный русский дворянин», как именовал его о. Илиодор.

«Больной» вагон был прицеплен к экстренному поезду, который помчался в противоположную от Царицына сторону. Отправить телеграмму не разрешили. В проходах стояли часовые. В сопровождавших его жандармах о. Илиодор узнал своих прежних «прихожан» и оценил масштабы слежки за собой.

Остроумное заявление полк. Семигановского об арестованном городе Царицыне нисколько не меняет того факта, что на станции Иловля произошел арест. Именно так это событие воспринимали преосвященный Гермоген и сам о. Илиодор. Арест, конечно, незаконный: согласно ст. 177 Устава о предупреждении и пресечении преступлений изобличенные и упорствующие в неблаговидных поступках монахи сначала подлежат духовному суду, и лишь по лишении сана отсылаются в распоряжение гражданского правительства.

О. Илиодор с негодованием отмечал, что его обманули, – арестовали вопреки уверению Харламова. Справедливости ради следует отметить, что приказ об аресте оказался неожиданным для вице-директора, который успел уже выехать в столицу.

Сам же Харламов оправдывался, будто полк. Семигановский произвел арест «в свою голову», самовольно, хотя прекрасно знал, что задержание состоялось по распоряжению из Петербурга.

Арест грозил и «илиодоровцам» – Шмелеву, Косицыну, А. Труфанову и другим. Управляющий губернией осторожно представил об этой мере министерству 9.II, но получил отказ.

Итак, поезд поехал от Иловли назад, то есть на северо-запад, чтобы затем повернуть либо на запад в Тулу, либо на восток в Сердобск. Окончательный выбор власти оставили за о. Илиодором.

Отопление уже не работало, но арестант отказался перейти в другой, теплый вагон. Отказался и от пищи и высказал жандармам лишь одну просьбу – позвать священника со Св. Дарами. «Ведь этот обряд совершается только перед смертью?» – спросил полк. Семигановский, выказав свое полное невежество в делах, в которые он так бесцеремонно вмешивался. Удовлетворившись полученным объяснением, полковник пригласил священника с ближайшей станции Филоново. Вскоре в купе иеромонаха вошел о. П. Вилков. О. Илиодор исповедовался и причастился, а на прощание пожертвовал о. Вилкову свою шубу.

«…а потом, оставив свою шубу какому-то священнику, завещал ему раздать ее народу в память о нем», – докладывал сердобский исправник. Какая карикатура! Шуба стоила рублей 300, и о. Илиодор просил ее продать, а вырученные деньги раздать нуждающимся жителям Филоновской станицы. «От бедных людей я ее получил – бедным она и пошла».

Все это происходило во мчавшемся на всех парах поезде, так что о. Вилков поневоле отъехал от своей станицы верст на 60 и сошел на ст. Поворино. Пользуясь случаем, спутники иеромонаха передали с о. Вилковым несколько телеграмм. Володимеров телеграфировал на Высочайшее имя: «Мы арестованы, и я не оставлю иер. Илиодора, если не последует на то Высочайшая воля». Кроме того, сообщили преосв. Гермогену: «Жандармы везут нас в Тулу, сопровождать его или оставить – отвечайте Грязи».

Самая интересная из этих телеграмм была составлена о. Вилковым со слов иеромонаха и послана в царицынский монастырь: «О. Илиодор продолжает исполнение клятвы. Везут его господа жандармы, куда неизвестно. Мною исповедан и причащен св. Тайн между пролетом Филоново–Ярыженская. Шубу завещал Филоновскому станичному обществу. Спокоен. Свящ. ст. Филоново Вилков».

Таким образом, о. Илиодор вновь вернулся к своей клятве – не есть и не пить, пока его не оставят в Царицыне. Известил жандармов. Со слов полк. Семигановского, его узник «заявил, что он уморит себя голодной смертью». Впоследствии сам о. Илиодор объяснял свое решение, во-первых, горем, а во-вторых, боязнью быть отравленным: «Перевод мой в Новосиль, по слухам, стоит полтора миллиона рублей, а за такие деньги можно не только в Новосиль отправить, а куда-нибудь подальше – например, на тот свет». После ареста он готов был ожидать от жандармов чего угодно. Но телеграмма исповедовавшего его о. Вилкова выдает более глубокую подоплеку строгого поста. К тому же Володимеров телеграфировал Родионову: «О. Илиодор захвачен в пути на ст. Иловля и вновь решил не пить, не есть, пока вагон, его везущий, не будет доставлен в Царицын». А это и есть сущность клятвы, данной священником еще в воскресенье.

По словам полк. Семигановского, о. Илиодор «действительно все время лежал в своем купе и ничего не ел до гор. Сердобска». Видно, ждал скорой смерти, раз поспешил причаститься и даже расстался с шубой – в феврале-то месяце!

«Хотя ехали мы быстро, но дорога казалась мне необычайно долгой, – вспоминал о. Илиодор. – Я стал обдумывать свое положение.

Припомнились мне некоторые газетные публицисты, которые доказывали, что на Руси Православная Церковь играет служебную роль, что это есть … орудие для воздействия на народ в руках правящих лиц. Эти последние доказывали обратное. Церковь совершенно свободна, говорили они, никто не посягает на ее внутреннее устроение, не стесняет ее в способах воздействия на ее пасомых, как уверяло и наше правительство.

Но вот настало великое царицынское дело и заставило силу имущих открыть свои карты.

Теперь воочию все увидели, что все уверения поработителей Церкви не имеют под собой почвы.

Где же свобода церкви, когда крест проповедника выбивается у него из рук, звук его проповедующего голоса заглушается лязгом шпор и сам проповедник становится предметом бесцеремонного издевательства и насмеяния над его личностью.

В таких думах проходила моя дорога».

Эти мысли о. Илиодор высказывал и ранее, но теперь обстановка особенно располагала к ним.

Ввиду отсутствия отопления прочие пассажиры вагона сидели в шубах. О. Михаил и Володимеров поневоле присоединились к посту своего спутника: «Батюшка Илиодор не ел и не пил, и нам было совестно есть».

От Поворина поезд двинулся в сторону Тулы до Козлова (ныне Мичуринск), где простоял всю ночь. Здесь наконец-то прицепили отопление, но задержка была вызвана другой причиной. Вероятно, ждали Харламова, который, получив в пути известие об аресте иеромонаха, поспешил вернуться назад.

Любопытно утверждение газет, что на ст. Козлов иеромонах будет передан «другому начальству» для доставления в Петербург. Возможно, этим «другим начальством» и был Харламов.

Приехав в Козлов, вице-директор перебрался в поезд Семигановского, что было отмечено пленниками. Но оказалось, что ни Харламов, ни жандармы не знают дальнейший маршрут.

– Куда же вас везти дальше, – спрашивал полк. Семигановский о. Илиодора, – я положительно недоумеваю!

А тот вообразил, что остановка сделана для его убийства, и ответил невпопад:

– Зачем в таком множестве окружаете меня? Смотрите, во мне весу всего три пуда, а в вас в одном будет пудов 15. Вы легко можете задавить меня, и помощь ваших спутников вам совершенно не нужна.

Не добившись вразумительного ответа, полк. Семигановский связался с Петербургом. Положение было не из легких. Куда бы о. Илиодора ни привезли, в Тулу или в Сердобск, – он бы все равно лежал в купе, отказываясь от пищи. Но в Туле преосвященного Парфения сейчас не было, зато в Сердобске оставался преосвященный Гермоген. Вероятно, поэтому министерство приказало повернуть в Сердобск.

Потом о. Илиодор объяснял это решение чудом, произошедшим по молитве «доброго отца нашего епископа Гермогена» перед иконой Божией Матери «Одигитрия» – «Путеводительница»: «и вот Она-то повернула наш вагон обратно в г. Сердобск. Не случись этого – меня увезли бы в Тулу и вы теперь, может быть, видели бы в Туле одну мою могилу».

Там же на ст. Козлов о. Илиодор получил телеграмму от преосвященного Гермогена, просившего его оставить пост и приехать в Сердобск.

С дороги Володимерову удалось телеграфировать Косицыну о последних событиях.

«Харламов и Семигановский пять вечера привезли Илиодора Сердобск сдали Гермогену. Подробности рапортом», – телеграфировал местный исправник Боярскому 9.II. Это «сдали» как нельзя лучше показывает отношение властей к строптивому монаху. Впрочем, «сдать» оказалось непросто.

Предложив своему арестанту поехать к владыке, полк. Семигановский получил резкий ответ: «Я с вами разговаривать не желаю, а что мне нужно делать, это я знаю сам». Покинуть свой вагон о. Илиодор не только не хотел, но и физически не мог, поскольку остался без шубы. Поэтому отправил к преосвященному о. Михаила с приглашением пожаловать на станцию лично. Вскоре друг вернулся… с архиерейской шубой! Оказалось, что владыка сам не приедет, но зовет о. Илиодора к себе.

Лишь в 7 часов, после долгих уговоров Володимерова и о. Михаила, о. Илиодор надел шубу преосвященного и поехал к нему – все в тот же дом благочинного, который покинул двумя днями ранее. Но как несчастный священник изменился за это время от тяжелых мыслей, поста и приготовления к смерти!

«После двухдневной в разных направлениях поездки иеромонах Илиодор был возвращен жандармской полицией опять в гор. Сердобск, притом голодный, измученный и совершенно больной "в распоряжение Епископа" (??!!!).....», – писал преосвященный Гермоген.

«Встретив нас, епископ принял меня на свою грудь и громко, громко зарыдал», – вспоминал о. Илиодор.

Тем же вечером преосвященный Гермоген изложил подопечному свой проект, который обсуждал ранее с епископом Парфением, – двойное настоятельство. Перейдя в Тульскую епархию, о. Илиодор остается заведующим царицынским подворьем, навещает свой монастырь и сохраняет за собой общее руководство. Против поездок и участия в монастырских делах еп. Парфений не возражал, при условии добровольного подчинения священника распоряжению Св. Синода.

По словам о. Михаила, именно сохранение настоятельства заставило его друга дать свое согласие на переход в Новосильский монастырь. Сам о. Илиодор излагал свои мотивы иначе. Описав встречу с владыкой, он продолжает: «Это рыданье без слов, дальнейшая беседа с епископом и собственные размышления решили мою судьбу. Я понял, что дальнейшее сопротивление грубой физической силе будет бесплодно и мне, следовательно, необходимо ехать в Тулу. Принятое мною решение водворило мир в душе моей, и я спокойно и даже с иронией стал смотреть на те факты, которые прежде раздражали меня».

То же объяснение священник дал своей пастве, протелеграфировав в монастырь следующий трогательный текст: «Возлюбленные милые мои дети. Вы видели, что я все употребил, чтобы быть с вами. Я даже жизнью не дорожил. Я бы умер в Царицыне, если бы был там, но сему воспрепятствовала Сила. Против рожна прать трудно. Не отчаивайтесь. Я радуюсь, – радуйтесь и вы вместе со мной. Через неделю приедет Михаил, все-все вам расскажет. Вы тогда успокойтесь. Поверьте мне пока. Пребывайте в миру [так в тексте], спокойствии и радости о Духе Святом. Настоятель Свято-Духовенского Новосильского монастыря и заведующий Свято-Духовским Царицынским подворьем иеромонах Илиодор». Подпись свидетельствует, что проект двойного настоятельства был о. Илиодором одобрен.

Поздно вечером преосвященный Гермоген телеграфировал еп. Парфению в Москву: «Отец Илиодор, помолившись со мной, дал обещание и решительно согласился ехать в Тулу. Выезжает завтра вечером и в Туле будет в пятницу пополудни. Слава Богу. Он просит благословения и ваших святых молитв».

На следующий день о. Илиодор отправил покаянные телеграммы в Синод и Лукьянову: «Богомудрые отцы! Со слезами пишу. Еду в Тулу. Вашу святыню огорчать не думал непослушанием. Шел невольно против чиновничьего засилья. Простите и помолитесь за меня, грешного и убогого».

Обдумывая вопрос о том, как наладить заочное руководство царицынским монастырем, о. Илиодор продиктовал о. Михаилу письменный наказ из 39 глав. Своим заместителем иеромонах избрал Александра Труфанова, которого вызвал к себе в Тульскую губернию для дачи инструкций.

Понемногу о. Илиодор приходил в себя, становясь прежним – веселым молодым иеромонахом. Даже решил подшутить над полицией, которая продолжала за ним следить.

Недавно он сгоряча предсказал Харламову, что когда-нибудь революционеры будут так же преследовать его, Харламова, причем с бомбами. Тот отнекивался, утверждая, что наблюдение выставил не он. Действительно, это было сделано исправником. И вот этих агентов о. Илиодор решил подразнить, изобразив побег. Сел в сани вместе с прот. Образцовым, выехал за город, слез и побежал в лес. Агентура, конечно, их заметила, поэтому всю дорогу за ними мчался верхом казак, догнавший священника уже в лесу.