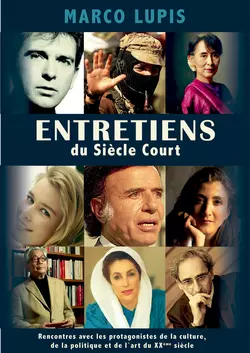

Entretiens Du Siècle Court

Entretiens Du Siècle Court

Marco Lupis

Marco Lupis

UUID: 69b260a4-46e0-11e8-81f8-17532927e555

Ce livre a été créé avec StreetLib Write (http://write.streetlib.com (http://write.streetlib.com)).

table des matières

1 Marco Lupis (#u4cced55f-cebf-5e3e-8e7f-5b0917f6c007)

2 ENTRETIENS (#u3d286289-c75b-5149-b0f2-9551e1c563c1)

3 Introduction (#u7449d751-5f30-5b1b-9cdb-b452c69fd415)

4 Sous-commandant Marcos (#u5e88d354-7061-5383-ad17-cc4718ddaeaf)

5 Peter Gabriel (#uec8aa1ca-52a5-5f35-be5a-065d998d06be)

6 Claudia Schiffer (#ue925a78c-e864-54b7-981c-41cea890cfa4)

7 Gong Li (#uf40aa24e-7946-5b78-b13a-d499dd5e71c4)

8 Ingrid Betancourt (#ucf4c5539-fd47-5937-9c4b-58bae45e0f62)

9 Aung San Suu Kyi (#u95d88bef-f519-5bee-a0d8-295cde8df770)

10 Lucia Pinochet (#ub13b6c22-e0c6-5d8b-9125-fd09bbbb817c)

11 Mireya Garcia (#u49db820d-24fd-53fc-9b33-362f156fd393)

12 Kenzaburô Ãé (#litres_trial_promo)

13 Benazir Bhutto (#litres_trial_promo)

14 Le roi Constantin de Grèce (#litres_trial_promo)

15 Hun Sen (#litres_trial_promo)

16 Roh Moo-hyun (#litres_trial_promo)

17 Hubert de Givenchy (#litres_trial_promo)

18 Maria Dolores Mirò (#litres_trial_promo)

19 Tamara Nijinsky (#litres_trial_promo)

20 Franco Battiato (#litres_trial_promo)

21 Ivano Fossati (#litres_trial_promo)

22 Tinto Brass (#litres_trial_promo)

23 Peter Greenaway (#litres_trial_promo)

24 Suso Cecchi dâAmico (#litres_trial_promo)

25 Rocco Forte (#litres_trial_promo)

26 Nicolas Hayeck (#litres_trial_promo)

27 Roger Peyrefitte (#litres_trial_promo)

28 José Luis de Vilallonga (#litres_trial_promo)

29 Baronessa Cordopatri (#litres_trial_promo)

30 Andrea Muccioli (#litres_trial_promo)

31 Xanana Gusmao (#litres_trial_promo)

32 José Ramos-Horta (#litres_trial_promo)

33 Monsignor do Nascimento (#litres_trial_promo)

34 Khalida Messaoudi (#litres_trial_promo)

35 Eleonora Jakupi (#litres_trial_promo)

36 Lee Kuan Yew (#litres_trial_promo)

37 Khushwant Singh (#litres_trial_promo)

38 Shobhaa De (#litres_trial_promo)

39 Joan Chen (#litres_trial_promo)

40 Carlos Saul Menem (#litres_trial_promo)

41 Pauline Hanson (#litres_trial_promo)

42 Général Volkogonov (#litres_trial_promo)

43 Gao Xingjian (#litres_trial_promo)

44 Wang Dan (#litres_trial_promo)

45 Zang Liang (#litres_trial_promo)

46 Stanley Ho (#litres_trial_promo)

47 Päldèn Gyatso (#litres_trial_promo)

48 Gloria Macapagal Arroyo (#litres_trial_promo)

49 Cardinal Sin (#litres_trial_promo)

50 Général Giap (#litres_trial_promo)

51 Amiral Corsini (#litres_trial_promo)

52 Monseigneur Gassis (#litres_trial_promo)

53 Men Songzhen (#litres_trial_promo)

54 Ãpilogue (#litres_trial_promo)

55 Remerciements (#litres_trial_promo)

56 Notes (#litres_trial_promo)

Du même auteur :

Il Male inutile

I Cannibali di Mao

Cristo si è fermato a Shingo

Acteal

à bord dâun hélicoptère de lâarmée américaine pendant une mission

Journaliste, photoreporter et écrivain,

Marco Lupis

a été le correspondant à Hong Kong du quotidien La Repubblica .

ENTRETIENS

du Siècle Court

Marco Lupis

Rencontres avec les protagonistes de la politique, de la culture et de lâart du XX

siècle

Traduction : Maïa Rosenberger

PROPRIÃTÃ INTELLECTUELLE RÃSERVÃE

Copyright © 2017 by Marco Lupis Macedonio Palermo di Santa Margherita

Tous droits réservés à lâauteur

interviste@lupis.it

www.marcolupis.com

Première édition italienne Copyright © 2017 Edizioni del Drago

ISBN :

Copyright © 2 018 Tektime

Cette Åuvre est protégée par les lois sur le droit dâauteur.

Toute reproduction, même partielle, est interdite.

Le journaliste est lâhistorien de lâinstant

Albert Camus

à Francesco, Alessandro et Caterina

Introduction

Tertium non datur

Câétait lâautomne à Milan, en ce désormais lointain mois dâoctobre 1976, quand, remontant rapidement le Corso Venezia vers le théâtre San Babila, jâallais faire la première interview de ma vie.

Jâavais seize ans, et avec mon ami Alberto jâanimais pour lâune des premières radios privées italiennes, Radio Milano Libera, une émission dâinformation au titre peu original de âSpazio giovaniâ

.

Ces années-là étaient réellement des années formidables, où tout semblait pouvoir arriver, et arrivait effectivement. Des années merveilleuses. Des années terribles. Câétaient les années de plomb, celles de la contestation étudiante, des cercles autogérés, des grèves lycéennes, des manifestations qui débouchaient presque toujours sur la violence. Des années dâenthousiasmes énormes, riches dâun ferment culturel qui semblait devoir exploser tant il était vif, inclusif, global. Des années dâaffrontements et, parfois, de morts : dâun côté les jeunes de gauche, de lâautre ceux de droite. Tout était beaucoup plus simple quâaujourdâhui : on était dâun côté, ou de lâautre. Tertium non datur .

Mais câétait surtout des années où chacun dâentre nous avait lâimpression, et souvent bien plus quâune simple impression, de pouvoir changer les choses. De réussir -à sa mesure- à faire la différence .

Nous, dans le fond, nous traversions tranquillement ce tumulte dâexcitation, de culture et de violence. Les attentats, les bombes, les Brigades rouges étaient un arrière-plan fixe de notre adolescence âou de notre jeunesse, selon lââge- mais, somme toute, ils ne nous choquaient pas plus que ça. Nous avions rapidement appris à vivre avec, dâune manière pas très différente de celle que jâallais rencontrer des années plus tard auprès des populations vivant un conflit ou une guerre civile. Leur vie sâest adaptée à ces conditions extrêmes, un peu comme notre vie dâalors.

Avec mon ami Alberto, nous voulions vraiment essayer de faire la différence ; armés dâenthousiasmes sans limites et dâune grande, très grande inconscience, à un âge où les adolescents dâaujourdâhui passent leur temps à poster des selfies sur Instagram et à changer de smartphone, nous lisions tout ce qui nous tombait sous la main, nous participions aux kermesses musicales -à cette époque magique où le rock naissait et se diffusait- aux méga-concerts dans les parcs, aux ciné-clubs.

Câest pour cela quâen cet après-midi humide dâun octobre dâil y a quarante ans, nous nous hâtions vers le théâtre San Babila, des idées plein la tête et un enregistreur à cassettes dans la poche.

Le rendez-vous était fixé à 16 heures, environ une heure avant le début de la représentation de matinée. Dans les sous-sols du théâtre, où se trouvaient les loges des artistes, on nous conduisit jusquâà celle du premier rôle. Câest là que nous attendait le protagoniste de notre interview, la première de ma âcarrièreâ de journaliste : Peppino de Filippo

.

Je ne me rappelle pas grand chose de cet entretien, et les bandes des enregistrements de nos émissions se sont perdues dans lâun des innombrables déménagements de mon existence.

Mais je me souviens encore parfaitement aujourdâhui de cette décharge électrique subtile, de ce frisson dâénergie qui précède -je devais le comprendre mille fois par la suite- une interview importante. Une rencontre importante, car chaque interview est bien plus quâune simple série de questions et de réponses.

Peppino de Filippo était à la fin dâune carrière théâtrale et cinématographique -il devait mourir quelques années plus tard- qui avait déjà fait date. Il nous reçut devant son miroir, sans cesser de se maquiller. Il fut gentil, courtois et disponible, et fit semblant de ne pas sâétonner de trouver en face de lui deux adolescents boutonneux. Je me souviens de ses gestes calmes, méthodiques, alors quâil appliquait son maquillage de scène, qui me sembla lourd, épais, et très pâle. Mais je me souviens surtout dâune chose : la tristesse profonde de son regard. Une tristesse qui me toucha intensément, parce que je la ressentis intensément. Peut-être sentait-il que son existence touchait à son terme, ou peut-être nâétait-ce que la démonstration de ce que lâon dit depuis toujours des comiques, qui, faisant rire tout le monde, sont les personnes les plus tristes du monde.

Nous parlâmes de théâtre, et, naturellement, de son frère Eduardo

. Il nous raconta quâil était né sur les planches, toujours en tournée avec la compagnie familiale.

Nous le quittâmes environ une heure après, un peu étourdis, notre cassette pleine.

Ce ne fut pas seulement la première interview de ma vie. Ce fut surtout le moment où je compris que le métier de journaliste était la seule option envisageable pour moi. Et ce fut le moment où jâexpérimentai pour la première fois cette alchimie étrange, cette subtile magie, presque, qui sâinstaure entre lâinterviewé et lâintervieweur.

Une interview peut être la formule mathématique de la vérité, ou une exhibition inutile et vaniteuse. L'interview est également une arme puissante entre les mains du journaliste, qui a le pouvoir de décider sâil doit complaire à lâinterviewé ou servir et captiver le lecteur.

Pour moi, lâinterview est aussi beaucoup plus ; câest une confrontation psychologique, une séance de psychanalyse. Interviewé et intervieweur y sont tous deux impliqués.

Comme me le dit plus tard le marquis de Vilallonga, dans lâun des entretiens de cet ouvrage, « le secret est tout entier dans cet état de grâce qui se crée quand le journaliste cesse de lâêtre et devient un ami à qui on raconte tout. Même ce quâon ne raconte pas à un journaliste ».

Lâinterview est la mise en pratique de lâart socratique de la maïeutique, la capacité du journaliste à tirer de lâinterviewé ses pensées les plus sincères, à le pousser à baisser sa garde, à le surprendre pendant quâil raconte et se raconte sans fard.

Cette alchimie particulière ne se crée pas toujours. Mais quand cela arrive, câest une belle interview. Quelque chose de plus quâun échange stérile dâattaques et de parades, rien à voir avec la vanité inutile du journaliste qui ne vise quâà obtenir un scoop .

En plus de trente ans dâactivité journalistique, jâai rencontré des célébrités, des chefs dâÃtat, des Premiers ministres, des leaders religieux et politiques. Mais je dois reconnaître que je nâai pas ressenti une véritable forme dâempathie avec eux.

En vertu de ma formation culturelle et de mes origines familiales, jâaurais dû me sentir de leur côté, du côté de celles et ceux qui exercent le pouvoir, qui ont le pouvoir de décider du destin de millions de personnes, de leur vie et souvent de leur mort. Parfois du devenir de peuples entiers.

Mais cela ne sâest jamais passé comme ça. Je nâai éprouvé dâempathie, de courant de sympathie, de frisson et dâexcitation quâen rencontrant les rebelles, les lutteurs, ceux qui étaient prêts âet qui en donnaient la preuve- à sacrifier leur existence, souvent tranquille et aisée, pour leurs idéaux.

Quâil sâagisse dâun chef révolutionnaire en passe-montagne, rencontré dans une cabane de la jungle mexicaine, ou dâune des ces mères courageuses qui, digne et opiniâtre, essayait de connaître la vérité sur la fin horrible de ses enfants, desaparecidos dans le Chili de Pinochet.

Ce sont eux qui mâont semblé être les véritables grands de ce monde. Eux qui mâont semblé avoir le pouvoir véritable.

Grotteria, août 2017

*****

Les entretiens rassemblés dans ce livre ont été publiés entre 1993 et 2006 dans des titres de presse pour lesquels jâai travaillé au fil du temps, comme envoyé ou correspondant, principalement en Amérique latine et en Extrême-Orient : les hebdomadaires Panorama et LâEspresso , les quotidiens Il Tempo , Il Corriere della Sera et La Repubblica ; certains ont été faits pour la rai .

Jâai volontairement conservé la forme initiale dans laquelle ils ont été rédigés à lâorigine, parfois selon lâalternance classique de questions/réponses, et dâautres fois dans la structure plus informelle de lâentretien au fil de lâeau .

Jâai choisi de faire précéder chaque entretien dâune introduction qui permette dâaider le lecteur à sâorienter dans lâespace et dans lâépoque à laquelle ils ont été réalisés.

1

Sous-commandant Marcos

Venceremos ! (tôt ou tard)

Chiapas, Mexique, San Cristobal de Las Casas, Hôtel Flamboyant . Le message a été glissé sous la porte de ma chambre :

Départ aujourdâhui pour la Selva.

Rendez-vous à la réception à 19h00.

Prendre des chaussures de marche, une couverture,

un sac à dos et des boîtes de conserve.

Je nâai quâune heure et demie pour réunir le tout. Ma destination se trouve au cÅur de la jungle. à la frontière du Mexique et du Guatemala, où commence la Selva Lacandona, lâun des rares endroits encore inexplorés au monde. Actuellement, il nây a quâun âtour-operatorâ, très particulier, qui puisse me faire arriver jusque là -bas. Il se fait appeler sous-commandant Marcos et la Selva Lacandona est son dernier refuge.

*****

De toute ma carrière, ce dont je reste aujourdâhui encore le plus fier est sans aucun doute cette rencontre dâavril 1995 avec le sous-commandant Marcos dans la jungle Lacandona du Chiapas, pour le supplément hebdomadaire Sette du Corriere della Sera. Première interview par un journaliste italien. Je ne suis pas sûr, en fait, que le sympathique et omniprésent Gianni MinÃ

nây soit pas allé avant moi ; mais à coup sûr bien avant que le mythique sous-commandant, dans son éternel passe-montagne noir, nâait mis sur pied dans les années suivantes une espèce dâauthentique âservice de presse guérilleroâ qui escortait vers son refuge de la jungle des journalistes du monde entier.

Cela faisait presque deux semaines que, dans les derniers jours de mars 1995, lâavion en provenance de Ciudad de Mexico avait atterri sur le petit aéroport militaire de Tuxla Gutierrez, la capitale du Chiapas. Sur la piste roulaient des avions frappés de lâemblème de lâarmée mexicaine et des véhicules militaires stationnaient, menaçants, en bord de piste. Trois millions dâhabitants vivaient sur ce territoire grand comme un tiers de lâItalie. La plupart dâentre eux ont du sang indien dans les veines : deux cent cinquante mille descendent directement des Mayas.

Je me trouvais dans lâune des zones les plus pauvres du monde : quatre-vingt-dix pour cent des Indiens nâont pas accès à lâeau potable. Soixante-trois pour cent sont analphabètes.

Tout me semblait très clair : dâun côté les quelques propriétaires terriens blancs, richissimes. De lâautre les innombrables campesinos , qui gagnaient en moyenne sept pesos par jour, soit moins de dix dollars.

Pour eux, lâespoir de changement était né le premier janvier 1994. Alors que le Mexique signait lâaccord de libre échange commercial avec les Ãtats-Unis et le Canada, un révolutionnaire cagoulé déclarait la guerre à son propre pays : à cheval, armés de fusils -certains (très peu) étaient vrais, les autres étaient en bois- deux mille hommes de lâArmée zapatiste de libération nationale occupaient San Cristobal de Las Casas, l'ancienne capitale du Chiapas ; leur mot dâordre : « Terre et liberté ».

Nous savons aujourdâhui comment sâest achevé le premier round, décisif : les cinquante mille soldats envoyés avec des blindés pour dompter la révolte ont eu le dessus. Et Marcos ? Quâétait devenu lâhomme qui avait dâune certaine manière fait revivre la légende dâEmiliano Zapata, héros de la révolution mexicaine de 1910 ?

*****

19 h 00, Hôtel Flamboyant : mon contact est ponctuel. Il sâappelle Antonio, câest un journaliste mexicain qui nâest pas monté quâune fois dans la Selva, mais dix, cent fois. Bien sûr, aujourdâhui, ce nâest plus comme lâan dernier, quand Marcos était relativement tranquille avec ses hommes dans le petit village de Guadalupe Tepeyac, aux portes de la Selva, équipé dâun téléphone, dâun ordinateur, dâune connexion Internet, prêt à recevoir les envoyés spéciaux des télévisions américaines. Aujourdâhui, rien nâa changé pour les Indiens, mais pour Marcos et les siens tout a changé : depuis la dernière offensive du gouvernement, les chefs zapatistes ont vraiment dû se cacher dans la montagne. Là , plus de téléphones, pas dâélectricité. Ni de routes : rien.

Le colectivo (comme on appelle ici ces étranges minibus-taxis) roule à toute vitesse entre les tournants, dans la nuit. à lâintérieur, une odeur de sueur et de tissu mouillé. Il faut deux heures pour arriver à Ocosingo, un pueblo aux portes de la Selva. Dans les rues, des filles aux longs cheveux noirs et aux traits indiens rient. Des militaires, en nombre, partout. Pas de fenêtres aux chambres de lâunique hôtel, juste un grillage à la porte. On dirait une prison. Une information à la radio : « Le père de Marcos a déclaré aujourdâhui : mon fils, le professeur dâuniversité Rafael Sebastian Guillen Vicente, 38 ans, né à Tampico, est le sous-commandant Marcos ».

Le lendemain matin, jâai un nouveau guide. Il sâappelle Porfirio. Câest un Indien, lui aussi.

Dans sa camionnette, il nous faut presque sept heures de trous et de poussière pour arriver à Lacandon, le dernier village. La route sâarrête là . Et la Selva commence. Il ne pleut pas, mais nous avons tout de même de la boue jusquâaux genoux. Nous dormons dans des cabanes, sur le trajet, dans la jungle. Après deux jours de marche forcée, exténuante, au beau milieu de la jungle inhospitalière, écrasés par lâhumidité, nous arrivons au village. La communauté sâappelle Giardin ; nous sommes dans la zone des Montes Azules . Près de deux cents personnes vivent là . Des vieux, des enfants et des femmes. Les hommes sont à la guerre. Nous sommes bien accueillis. Très peu parlent espagnol. Ils parlent tous Tzeltal , le dialecte maya. Je demande : « On va voir Marcos ?». « Peut-être », acquiesce Porfirio.

à trois heures du matin on me réveille avec délicatesse : il faut y aller. Pas de lune, mais beaucoup dâétoiles. Une demi-heure de marche pour arriver dans une cabane. Je devine à lâintérieur la présence de trois hommes. Tout est noir, comme leurs passe-montagnes. Dans la note diffusée par le gouvernement, Marcos est un professeur de philosophie, titulaire dâune thèse sur Althusser, et dâune formation post doctorat à la Sorbonne. En français, une voix rompt le silence de la cabane : « Nous nâavons que vingt minutes. Je préfère parler en espagnol, si ça ne pose pas de problèmes. Je suis le sous-commandant Marcos. Mieux vaut ne pas utiliser lâenregistreur, parce que si lâenregistrement était saisi tout le monde aurait des problèmes, et vous le premier. Même si nous sommes officiellement en période de trêve, en réalité on me recherche par tous les moyens. Posez-moi les questions que vous voulez ».

Pourquoi vous faites-vous appeler sous-commandant ?

On dit de moi : « Marcos est le chef ». Ce nâest pas vrai. Les chefs, ce sont eux, le peuple zapatiste, moi je nâai de responsabilités quâau niveau militaire. Ils mâont chargé de parler parce que je suis hispanophone. Mais ce sont les camarades qui parlent à travers moi. Moi, je ne fais quâobéir.

Dix ans de clandestinité, câest beaucoup⦠Comment vivez-vous dans la montagne ?

Je lis. Parmi les douze livres que jâai emportés avec moi dans la Selva, jâai le Chant Général , de Pablo Neruda. Et le Don Quichotte ...

Et puis ?

Et puis les jours, les années passent, à lutter. à voir tous les jours la même pauvreté, la même injustice⦠On ne peut pas rester ici sans que lâenvie de lutter, de changer les choses, nâaugmente. Sauf si on est un cynique, ou un fils de pute. Et puis il y a les choses que les journalistes ne me demandent pas, en général. Comme le fait que parfois, dans la Selva, on doit manger des rats et boire lâurine de nos compagnons pour ne pas mourir de soif pendant nos longs déplacements⦠câest tout.

Quâest-ce qui vous manque ? Quâavez-vous laissé derrière vous ?

Ce qui me manque, câest le sucre. Et une paire de chaussettes sèches. Je ne souhaite à personne dâavoir toujours les pieds mouillés, jour et nuit, dans le froid. Et puis le sucre : câest la seule chose que la Selva ne donne pas, il faut le faire venir de loin, nous en aurions besoin pour les efforts physiques. Pour ceux dâentre nous qui viennent de la ville, certains souvenirs sont une forme de masochisme. On se répète : « Tu te souviens des glaces de Coyoacà n ? Et des tacos de Division del Norte ?» Des souvenirs. Ici, si on attrape un faisan ou un autre animal, il faut attendre trois ou quatre heures avant quâil ne soit prêt, et si la faim tourmente les hommes et quâils le mangent cru, le lendemain câest diarrhée pour tout le monde. Ici la vie est différente, on voit tout sous une autre formeâ¦Ah, oui, vous mâavez demandé ce que jâai laissé en ville. Un ticket de métro, une montagne de livres, un cahier plein de poésies⦠et quelques amis. Pas énormément, mais quelques-uns.

Quand montrerez-vous votre visage ?

Je ne sais pas. Je crois que le passe-montagne a aussi une signification idéologique positive, il correspond à la conception de notre révolution, qui nâest pas individuelle, qui nâa pas de chef. Avec le passe-montagne, nous sommes tous Marcos.

Mais pour le gouvernement, vous cachez votre visage parce que vous avez quelque chose à cacherâ¦

Eux, ils nâont rien compris. Mais le vrai problème, ce nâest même pas le gouvernement, câest plutôt les forces réactionnaires du Chiapas, les éleveurs et les grands propriétaires terriens de la région, avec leurs âgardes blanchesâ privées. Je ne crois pas quâil y ait une grosse différence entre le comportement raciste classique dâun Blanc Sud-Africain vis à vis dâun Noir et celui dâun propriétaire terrien du Chiapas avec un Indien. Ici, lâespérance de vie dâun Indien est de 50-60 ans pour les hommes et de 45-50 pour les femmes.

Et les enfants ?

La mortalité infantile est très élevée. Je vais vous raconter lâhistoire de Paticha, à vous aussi. Il y a un moment de ça, en nous déplaçant dâune zone à lâautre de la Selva, il nous arrivait parfois de traverser une petite communauté, très pauvre, où un compagnon zapatiste nous accueillait à chaque fois. Il avait une petite fille de trois-quatre ans, qui sâappelait Patricia, mais elle, elle prononçait son nom âPatichaâ. Je lui demandais ce quâelle voudrait faire quand elle serait grande et elle me répondait toujours : « la guérillera ». Une nuit, nous lâavons vue, elle avait beaucoup de fièvre. Nous nâavions pas dâantibiotiques et elle devait déjà avoir quarante de fièvre, ou plus. Les linges mouillés séchaient sur elle comme sur un poêle. Elle est morte dans mes bras. Patricia nâavait pas dâacte de naissance. Et elle nâa pas eu dâacte de décès. Pour le Mexique, elle nâa jamais existé, même sa mort nâa jamais existé. Voilà , câest ça, la réalité des Indiens du Chiapas.

Le Mouvement Zapatiste a mis en crise le système politique mexicain tout entier, mais il nâa pas vaincu.

Le Mexique a besoin de démocratie et de personnes au-dessus de la mêlée qui puissent la garantir. Si notre lutte permet dâatteindre ce but, elle nâaura pas été vaine. Mais lâArmée Zapatiste ne deviendra jamais un parti politique. Elle disparaîtra. Et quand ça arrivera, ça voudra dire que nous aurons la démocratie.

Et si ça nâarrive pas ?

Militairement, nous sommes encerclés. La vérité est que le gouvernement ne voudra pas céder facilement parce que le Chiapas, et la selva Lacandona en particulier, flottent littéralement sur une mer de pétrole. Et le pétrole du Chiapas est la garantie que lâÃtat mexicain a donnée aux Ãtats-Unis pour les milliards de dollars que les Usa lui ont prêtés. Il ne peut pas montrer aux Américains quâil ne contrôle pas la situation.

Et vous ?

Nous, par contre, nous nâavons rien à perdre. Notre lutte est une lutte pour la survie et pour une paix digne.

Notre lutte est une lutte juste.

2

Peter Gabriel

Le lutin du Rock

à chacune de ses (rares) apparitions sur scène, le mythique fondateur et leader de Genesis confirme que son appétit pour toutes les formes dâexpérimentations musicale, culturelle et technologique ne connaît réellement pas de limites.

Pour cet entretien exclusif, jâai rencontré Peter Gabriel au cours de « Sonoria », manifestation musicale milanaise de trois jours, entièrement consacrée au rock. En deux heures de grande musique, Peter Gabriel a chanté, dansé et sauté comme un ressort, entraînant le public dans un spectacle qui, comme toujours, est allé bien au-delà dâun simple concert de rock.

à la fin du concert, il mâa invité à monter avec lui dans la limousine qui lâemmenait, et pendant nous filions vers lâaéroport, il mâa parlé de lui, de ses projets, de son engagement social contre le racisme et lâinjustice aux côtés dâAmnesty International, de sa passion pour les technologies multimédia et des secrets de son nouvel album, « Secret World Live », qui allait sortir dans le monde entier.

La fin du racisme en Afrique du Sud, la fin de lâapartheid ; câest aussi une victoire du rock ?

Ãa a été une victoire du peuple sud-africain. Mais je crois que le rock a contribué à ce résultat, quâil y a aidé dâune façon ou dâune autre.

De quelle façon ?

Je pense que les musiciens ont fait beaucoup pour élever le niveau de conscience des opinions publiques européenne et américaine vis-à -vis de ce problème. Jâai moi-même écrit des chansons comme "Biko", pour faire en sorte que les politiciens de nombreux pays soutiennent les sanctions contre lâAfrique du Sud, et exercent une pression. Ce sont de petites choses qui ne changeront pas le monde, câest sûr, mais ça fait une différence, une petite différence qui nous implique tous. Ce ne sont pas toujours les grandes manifestations, les gestes démonstratifs, qui viennent à bout de lâinjustice.

En quel sens ?

Je vous donne un exemple. Aux Ãtats-Unis, il y a deux petites vieilles du Midwest qui sont la terreur de tous les bourreaux dâAmérique latine. Elles passent leur temps à écrire aux directeurs des prisons, sans relâche. Et comme elles sont bien informées, leurs lettres sont souvent publiées dans les journaux américains, avec un fort impact. Et il arrive tout aussi souvent que les prisonniers politiques dont elles ont fait connaître les noms commencent, comme par miracle, à être laissés tranquilles. Câest ça que je veux dire, quand je parle de petites différences. Dans le fond, notre musique, câest la même chose quâune de leurs lettres !

Votre engagement contre le racisme est étroitement lié à lâactivité de votre label, Real World, qui promeut la musique ethniqueâ¦

Absolument. Câest une grande satisfaction pour moi de réunir des musiciens aussi différents, originaires de pays aussi lointains, de la Chine à lâIndonésie, de la Russie à lâAfrique. Nous avons produit des artistes comme les Chinois Guo Brothers, ou le Pakistanais Nusrat Fateh. Jâai senti une grande inspiration dans leur travail, comme chez tous les autres musiciens de Real World. Le rythme, les harmonies, les voix⦠Dâailleurs, jâavais commencé dès 1982 à mâinvestir dans ce sens, en organisant le festival de Bath, qui était aussi, dans le fond, la première apparition publique dâune association que je venais tout juste de fonder et qui sâappelait âWomad - World of Music Arts and Danceâ. Là -bas, les gens pouvaient participer activement à lâévénement, en jouant sur plusieurs scènes avec des groupes africains. Bref, ce fut une expérience exaltante et significative, qui, par la suite, a été reprise ailleurs dans le monde : au Japon, en Espagne, à Tel Aviv, en Franceâ¦

Câest pour ça que vous êtes considéré comme lâinventeur de la World Music ?

Real World et la World Music sont surtout une étiquette commerciale, qui publie la musique dâartistes du monde entier pour que cette musique puisse arriver dans le monde entier, dans les magasins de disques, aux stations de radios⦠Mais moi, jâespère que cette étiquette va vite disparaître, dès que les artistes qui enregistrent pour moi deviendront célèbres. En fait, je voudrais quâil se passe ce qui sâest déjà passé avec Bob Marley et le reggae : les gens ne disent plus « câest du reggae », ils disent « câest du Bob Marley ». Jâespère que petit à petit, personne ne demandera plus pour mes artistes : « Câest de la World ? »

Dernièrement, vous avez manifesté beaucoup dâintérêt pour les technologies multimédia. Votre cd-rom « Xplora 1 » a suscité un énorme intérêt. Comment tout cela sâarticule-t-il à lâactivité de Real World ?

On peut faire plein de choses avec ce cd-rom, comme choisir les morceaux de chaque artiste en cliquant sur la pochette du disque. Moi je voudrais faire beaucoup dâautres choses de ce genre, parce que lâinteractivité est un moyen pour amener vers la musique des personnes qui nâen connaissent pas grand chose. Finalement, ce que Real World essaie de faire, câest de combiner la musique traditionnelle, faite à la main, si on peut dire, et les nouvelles possibilités quâoffre la technologie.

Cela veut dire que pour vous, le rock ne se suffit plus à lui-même, maintenant, quâil a besoin dâune intervention de lâauditeur. Vous auriez envie que chacun puisse intervenir dans le produit-rock ?

Pas toujours. Par exemple, moi, la plupart du temps, jâécoute de la musique en voiture, et je ne veux pas avoir besoin dâun écran ou dâun ordinateur pour pouvoir le faire. Mais quand un artiste mâintéresse, ou que je veux en savoir plus sur son histoire, dâoù il vient, ce quâil pense, qui câest, le multimédia me propose un matériel visuel qui me convient. En fait, je voudrais que tous les cd aient, dans le futur, ces deux niveaux dâentrée : être écoutés, simplement, ou être âexplorésâ, littéralement. Avec âXplora1â, nous avons voulu construire un petit monde dans lequel les gens puissent se déplacer et décider, prendre des initiatives et interagir avec lâenvironnement et la musique. On peut faire un tas de choses dans ce cd, comme faire une visite virtuelle des studios dâenregistrement de Real World, assister à de nombreux événements (la remise des Grammy Awards ou le Womad Festival, entre autres), écouter des extraits de concert, reparcourir ma carrière de Genesis jusquâà aujourdâhui, et, enfin, remixer mes chansons autant quâon veut.

Et aussi fouiller dans votre garde-robe, toujours de façon virtuelle, sâentendâ¦

Câest vrai ( il rit ). On peut même fouiller dans la garde-robe de Peter Gabriel !

Tout ça semble être à des années-lumière de lâexpérience de Genesis. Que reste-t-il de ces années-là ? Vous nâavez jamais eu envie de refaire un opéra-rock comme « The lamb lies down on Broadway », par exemple ? Tout ça est derrière vous ?

Ce nâest pas facile de répondre. Je pense que certaines de ces idées mâintéressent encore, mais de façon différente. Dâune certaine manière, ce que jâessayais de faire dans ma dernière période avec Genesis était lié au multimédia. à cette époque, la sensibilité du son était limitée par la technologie dâalors. Maintenant, je voudrais aller encore bien plus loin dans cette directionâ¦

Pour revenir à votre engagement politique et humanitaire, après la fin de lâapartheid, quels sont vos autres projets en ce sens, les causes dâinjustice contre lesquelles lutter dans le monde ?

Il y en a beaucoup. Mais actuellement, je pense que le plus important est dâaider les gens à produire des témoignages. De donner à tout le monde la possibilité de filmer avec une caméra, par exemple, ou de disposer dâinstruments de communication, comme le fax, lâordinateur, etc. Je crois, en somme, quâil existe aujourdâhui la possibilité dâutiliser la technologie des réseaux de communication pour renforcer la défense des droits humains.

Câest très intéressant. Vous pouvez me donner un exemple concret ?

Je veux atteindre de petits objectifs tangibles. Par exemple transformer la vie dâun village par des moyens de communication : des lignes téléphoniques, vingt ou trente ordinateurs, et ainsi de suite. On peut installer des âpaquetsâ de ce genre dans nâimporte quel village du monde, en Inde, en Chine, sur une montagne⦠Comme ça, dans un délai de trois à cinq ans, on pourrait apprendre aux gens de ces villages à devenir des créateurs dâinformations, à les gérer, à les traiter. Ãa permettrait, avec un effort modeste, de transformer lâéconomie de nombreux pays en leur donnant la possibilité de passer de lâéconomie agraire à une économie basée sur lâinformation. Ce serait très positif.

Quels sont vos projets immédiats ?

Des vacances ( il rit ). Ãa fait des mois et des mois que nous sommes en tournée. On sâest arrêtés une fois, mais je crois que jâai besoin de décrocher. Dans une tournée, on est toujours stressé, par le temps, le voyage⦠et lâimpossibilité de faire du sport. Je joue beaucoup au tennis, par exemple. En ce qui concerne le travail, je suis en train de penser à une nouvelle chose du type du cd-rom. Pour lâinstant, jâai fini mon nouvel album âSecret World Liveâ, un double cd enregistré en public au cours de cette très longue tournée, justement. En fait, il sâagit dâun résumé de tout ce que jâai fait jusquâà aujourdâhui, une sorte dâanthologie, avec un seul morceau quâon pourrait définir comme semi-inédit, âAcross the Riverâ. Dans le fond, cet album est aussi une manière de remercier tous ceux qui ont joué avec moi sur cette tournée éreintante. Des âhabituésâ comme Tony Levin ou David Rhodes à Billy Cobham et Paula Cole, qui mâont aussi accompagné à Milan, le premier à la batterie et la seconde comme choriste.

Vous avez un désir, un rêve ?

Je voudrais que les Ãtats-Unis dâEurope existent déjà .

Pourquoi ?

Parce quâil est désormais clair que dans lâéconomie mondialisée les petits pays ne peuvent plus compter. Il faut un organisme qui les représente vis-à -vis du reste du monde, des marchés futurs, en préservant leur identité culturelle. Il faut avoir une représentation économique groupée, une union commerciale pour survivre, et surtout pour être compétitif avec ces pays où la main-dâÅuvre ne coûte pas cher. Et puis casser cette vision du monde en deux modèles, celui de lâEurope blanche, historique, et celui des pays pauvres quâon peut exploiter. Il faut célébrer les différences entre les gens de tous les pays, et pas chercher à les rendre tous pareils.

3

Claudia Schiffer

La plus belle de toutes

Elle a été la plus belle du monde, la plus payée, et, tout compte fait, la plus sévèrement punie. « Je suis la seule dont on nâa jamais vu la poitrine » avait-t-elle déclaré fièrement. Même son mirobolant contrat avec Revlon lui interdisait de se montrer sans voiles.

Du moins jusquâà ce que deux photographes espagnols de lâAgence Korpa ne fassent tomber ce dernier rempart, et que le monde puisse admirer au grand jour la poitrine parfaite de la mythique Claudia Schiffer. Ces photos firent le tour du monde et la presse internationale se fit largement lâécho de cet événement . Il nây eut que lâhebdomadaire allemand Bunte pour la mettre en couverture habillée. Pour mieux lui consacrer, hypocritement, de nombreuses pages intérieures avec les photos poitrine dénudée. Et la nouvelle Bardot protesta, furieuse, promettant des plaintes et des demandes de dommages et intérêts astronomiques.

Grâce à certains contacts privilégiés dans le monde de la mode, je décidai de cueillir au vol cette vague dâintérêt provoquée par les âphotos-scandaleâ pour essayer de lâinterviewer pour lâhebdomadaire Panorama . Ce fut très difficile : coups de fil innombrables, puis longues négociations avec son agente, qui bloquait toute tentative dâapproche journalistique. Mais ma persévérance paya, et, en août 1993, jâobtins enfin le rendez-vous : Claudia était en vacances avec sa famille, aux Baléares, et il fallait donc que je mây rende pour lâinterview.

Il sâagissait dâun authentique scoop , une interview absolument exclusive : la belle Claudia nâavait jamais accordé dâinterview à la presse italienne et, surtout, aucun journaliste nâavais jamais mis les pieds dans lâintimité familiale de sa résidence secondaire. à lâendroit où les photos-scandale avaient été prises, qui plus est, sur lâîle de Majorque, à Puerto de Andratx, une discrète petite baie au sud de Palma où la famille Schiffer possédait depuis des années une maison de vacances.

Cette année-là , Claudia avait une raison supplémentaire dâaller sây reposer. Elle venait juste de finir de jouer son propre rôle dans un long film documentaire consacré à sa vie : Around Claudia Schiffer, de Daniel Ziskind, ex-assistant de Claude Lelouch, tourné en France, en Allemagne et aux Ãtats-Unis. Le tournage sâachevait à peine et les télévisions du monde entier se battaient déjà pour en acheter les droits.

Peu avant de partir, en discutant avec un de mes proches amis de lâépoque, plutôt à lâaise , issu dâune famille propriétaire dâune célèbre société qui produit des outils professionnels, je laissai échapper (je me suis peut-être un peu vanté...) que jâallais partir à Palma de Mallorca pour la rencontrer. Sur quoi mon ami me dit de ne pas réserver dâhôtel : « Mon yacht est amarré là » (un magnifique voilier de trente-deux mètres) me dit-il aussitôt. « Il y a cinq marins à bord, plus le cuisinier, qui sont payés à ne rien faire, dans le port de Palma. Vas-y toi, comme ça ils travailleront un peu ! Et tant que tu y es, fais-toi amener à Puerto de Andratx en bateau, comme ça tu fais une belle croisière par la même occasion !»

Je ne me le fis pas répéter deux fois, et câest ainsi que le jour convenu pour lâinterview je débarquai dans le petit port, à deux heures de mer de Palma, en sautant du voilier de mon ami. Après avoir salué les marins, je me rendis au Cafè de la Vista, en face du môle encombré de yachts, le lieu convenu pour le rendez-vous, prévu à trois heures et demi.

A coup sûr lâentrée en scène la plus spectaculaire dont ait jamais bénéficié un journaliste pour une interview !

*****

Une Audi 100 immatriculée à Düsseldorf arrive, légèrement en avance : ce sont eux. Devant, deux hommes, à lâarrière, Aline Soulier, son inséparable agente. Une petite déception : où est-elle ? Ãa nâest quâun instant. Un nuage blond apparaît derrière Aline et se penche en avant sur le siège. « Ciao, Claudia » dit-elle ; elle me tend la main, et sourit. Un charme qui étourdit, quelque part entre Lolita et la Madone.

Aucun dâeux ne descend de voiture. « Les paparazzis sont partout » murmure son agente pendant le rapide trajet vers la maison, une villa basse, couleur brique, à un étage. En me précédant, Claudia tient à préciser que jusquâà ce jour, aucun journaliste nâétait jamais entré chez les Schiffer, puis elle fait les présentations : « Mon petit frère, ma sÅur Caroline, ma mère ». Une dame très distinguée, très Allemande, les cheveux blonds courts, qui dépasse le mètre quatre-vingt-un de sa fille. Seul le père manque à lâappel ; avocat à Düsseldorf, il est le véritable metteur en scène et artisan, dans lâombre, du succès de sa fille, disent les gens bien informés. Est-ce à lui que lâon doit la création dâun tel mythe de la beauté ?

Tout a commencé dans une discothèque de Düsseldorfâ¦

Jâétais très jeune. Un soir, le propriétaire de lâagence Metropolitan sâest approché de moi, et il mâa demandé de travailler pour luiâ¦

Quelle a été votre réaction ?

« Si câest du sérieux » ai-je répondu « va en parler demain avec mes parents ». Vous savez, il y a tellement de techniques de drague en discothèque, ça pouvait en être une, et pas spécialement nouvelleâ¦

Vous êtes très liée à votre famille ?

Ãnormément. Câest une famille qui a les pieds sur terre. Mon père est avocat et ma mère lâaide pour lâadministratif. Ils ne se sont pas laissés impressionner par mon succès. Ils sont difficiles à étonner. Ils sont très fiers de moi, ça oui, mais pour eux ce nâest rien dâautre que mon métier, et ils attendent de moi que je le fasse le mieux possible.

Et vos frères et sÅurs, ils ne sont pas jaloux ?

Mais non ! Ils sont fiers de moi, au contraire. Et surtout mon petit frère, qui a douze ans. Jâai une sÅur de dix-neuf ans qui va à lâuniversité, il nây a donc aucune rivalité entre elle et moi. Et puis jâai un frère de vingt ans : un ami.

Vous venez toujours à Majorque avec eux, pour les vacances ?

Depuis que je suis toute petite. Jâadore cet endroit.

Mais maintenant que vous êtes grande, on dirait que vous avez du mal à vous promener par iciâ¦

Effectivement, il y a des paparazzis partout, dans les arbres⦠câest gênant. Chacun de mes mouvements est observé, étudié, photographié⦠De ce point de vue ce nâest pas vraiment des vacances ! (Elle rit ).

Câest le prix de la célébritéâ¦

Eh oui, câest exactement ça. Mais je fais souvent faire du bateau avec maman, et mes frères et sÅur. En mer, je me sens tranquille.

Tout à fait tranquille ?

Ah, pour les photos en topless ? Je ne comprends vraiment pas comment ils ont pu faire. Jâétais en bateau avec maman et ma sÅur Carolina. On était amarrés pour prendre le soleil. Il y avait aussi Peter Gabriel, qui est un ami procheâ¦

On lâa vuâ¦

Oui, câest vrai. Il est sur ces photos, lui aussi. De toute façon je préfère ne pas en parler... Et puis jâai engagé des avocats pour les dommages et intérêtsâ¦

On dit que vous voudriez être actrice.

Jâaimerais essayer, câest tout. On me propose des scénarios, et plus jâen lis, plus jâai envie de tenter. En ce moment, jâai envie de faire un film. Très envie.

Mais nous ne jouerez pas pour Robert Altman, lâan prochain, dans âPrêt-à -porterâ, consacré au monde de la mode ?

Câest vraiment incroyable. La presse du monde entier continue à en parler, mais ce nâest absolument pas vrai. Et puis je ne voudrais pas faire un film dans lequel je joue encore mon propre rôle.

Si vous deviez choisir entre top model et actrice ?

Top model, ça ne dure pas toute la vie. Câest un métier pour les filles très jeunes, quâon fait peu de temps, comme jouer au tennis, ou nager⦠Il faut en profiter tant quâon peut, en somme. Ensuite, jâaimerais retourner à lâuniversité et faire des études dâhistoire de lâart.

Vous avez toujours dit vouloir préserver votre vie privée à tout prix. Ce nâest pas contradictoire de tourner ce film sur votre vie, chez vous, chez vos parents ?

Je ne pense pas. Les moments vraiment privés le sont restés. On ne voit dans le film que ce que jâai volontairement décidé de montrer au public : ma famille, mes amis, mes vacances, mes hobbys⦠Les choses que jâaime, en somme. Et puis les voyages, les défilés, les photographes avec lesquels je travaille, les agences de presseâ¦

Vous vivez entre Paris et Monte-Carlo ?

En fait jâhabite à Monte-Carlo, et je ne rate jamais lâoccasion dây retourner quand je ne travaille pas : les week-ends, par exemple.

Vous voyagez toujours avec votre agente ?

Normalement non. Jâai besoin dâelle quand je dois travailler dans des pays que je ne connais pas. Argentine, Japon, Australie ou Afrique du Sud. Dans ces cas-là , il y a énormément de fans, et puis des journalistes, des paparazzisâ¦

Câest pénible, tous ces voyages ?

Non, parce que jâadore lire, et avec un livre le temps passe toujours, même en avion. Et puis câest un travail, pas des vacances !

Quel genre de livres lisez-vous ?

Surtout des livres dâart. Ce que je préfère, câest lâimpressionnisme et le Pop art. Jâaime aussi beaucoup lâhistoire, les biographies des grands hommes. Jâai lu celle de Christophe Colomb. Incroyable !

On a dit de vous que vous êtes mi-Brigitte Bardot et mi-Romy Schneider-Sissi. Vous vous reconnaissez dans ces deux modèles ?

Oui. Mais pas tellement pour le physique. Jâai plutôt lâimpression dâavoir certains traits de caractère en commun avec elles, un style de vie⦠Je trouve Bardot extraordinaire, en plus dâêtre très belle : quel caractère ! Et puis jâai une sorte dâadoration pour Romy Schneider. Jâai vu tous ses films, et quand elle est morte, ça a été terrible. Une telle malchance dans une vieâ¦

Si on excepte les malheurs, vous voudriez être la nouvelle Romy Schneider ?

Encore un beau compliment ! Ressembler à une telle, à une autre, ou encore à telle autre belle femme. Ce sont de très beaux compliments, tout ça, mais je veux surtout être moi-même. Je fais tout pour être moi-même.

Quâest-ce que vous vouliez faire, quand vous étiez petite ?

Je ne pensais absolument pas à devenir top model. Jâaurais voulu être avocate.

Comme votre père ?

Oui, jâaurais volontiers travaillé dans son étude. Et puis tous mes projets ont sauté. Quand je me suis rendue compte de la chance que jâai eue, jâai décidé de renoncer.

On dirait que votre histoire est une fable des années quatre-vingt-dix. Et les moments difficiles ?

Il y en a, bien sûr. Mais je me sens toujours à ma place, par exemple.

Quel est votre secret ?

Beaucoup de discipline. Et puis la capacité à être avec les autres. Jâaime être avec les gens. Jâaime répondre rapidement aux tirs croisés des journalistes, pendant les conférences de presse. Câest comme un défi. Je nâai pas peur, voilà .

Ce nâest quâune question de discipline ?

Il faut aussi beaucoup dâéquilibre. Pour ça, lâéducation que jâai reçue est fondamentale : ça mâa beaucoup aidée. Elle a forgé mon caractère en me donnant sécurité, pragmatisme et équilibre. Elle mâa habituée à ne pas perdre le contrôle de la situation dans les moments les plus compliqués. Si aujourdâhui je peux parler en public sans timidité, par exemple, tout le mérite en revient à mes parents.

Dâaprès les médias, vos amours naissent et changent rapidement, Albert de Monaco aujourdâhui, Julio Boca

demain. Qui est la vraie Claudia ?

La vraie Claudia est une jeune femme qui a beaucoup dâamis. Le prince Albert est lâun dâentre eux, Julio Boca en est un autre. Mais il y a aussi Placido Domingo ou Peter Gabriel, et beaucoup dâautres personnalités. Dès que je suis photographiée avec lâun dâentre eux, la presse du monde entier nous transforme instantanément en fiancés ! Mais ce nâest pas vrai.

Mais, dans votre vie future, il y a un fiancé, un mari, des enfants ?

Je suis tout à fait disposée à tomber amoureuse, et même vite. Mais pour lâinstant je nâai aucun compagnon, pour la simple raison que je ne suis amoureuse de personne.

Que regardez-vous le dâabord chez un homme ?

Je nâai pas dâidéal esthétique. La première chose que je regarde, câest le caractère, et surtout le sens de lâhumour. Je demande à un homme dâavoir du charme, de me conquérir par son intelligence, par son esprit, en somme. Quâil sache ce quâest lâhumour et quâil puisse me lâapprendre. Si on ne peut pas rire, dans la vieâ¦

Câest difficile, dâêtre votre fiancéâ¦

Tous les compagnons des personnes célèbres doivent avoir un caractère fort. Moi, jâaime les hommes de caractère, mais il faut aussi quâils soient sensibles. Pour se promener avec moi, il faut supporter le vacarme, les intrusions, les ragots, les journalistesâ¦

Vous ressentez de la culpabilité ?

Câest-Ã -dire ?

Eh bien, il me semble que vous avez tout : beauté, célébrité, richesseâ¦

Je sais que jâai de la chance, ça oui, et je remercie Dieu et mes parents qui mâont fait naître comme ça. Câest pour ça que quand je peux, jâessaie de faire quelque chose dâutile, de social.

Mais dans la mode, il nây a pas que des bons sentiments. Il y a aussi la drogue, lâalcool, les rivalitésâ¦

La drogue et lâalcool ne mâintéressent pas. Les jalousies, si, par contre, mais je ne les comprends pas. Les tops ont des physiques, des caractères et des mentalités tellement différents que, pour moi, chacune a sa place. Et puis ce nâest pas la peine dâêtre très belle. Chaque femme a quelque chose de beau. Il faut juste le mettre en valeur.

Que faut-il pour percer ?

Du caractère, surtout, parce quâil y a plein de belles femmes, dans le monde. Et puis avoir une formation, une personnalité, et de la discipline.

Discipline alimentaire, aussi ?

Pas trop. Je ne fume pas et je ne bois pas dâalcool, mais câest seulement parce que je nâaime pas ça. Je ne mange pas beaucoup de viande parce que je crois que ce nâest pas bon pour la santé, et je fais attention aux graisses. Mais jâadore le chocolat⦠Ah ! Et le Fanta, bien sûr ! (Elle rit ).

Quel rapport avez-vous à lâargent ?

Ce nâest pas le plus important, mais il me permettra, plus tard, de faire ce que jâai envie. Lâargent, câest la liberté.

Que signifie le mot sexe, pour vous ?

Pour moi ? (Elle est vraiment étonnée ).

Oui, pour vous.

Eh bien, câest quelque chose qui se passe naturellement entre deux personnes amoureuses lâune de lâautre. Rien dâautre.

Vous pensez avoir une grande force érotique, ou sensuelle, plutôt ?

Absolument.

Absolument pas ?

Si, absolument !

4

Gong Li

Ãclair de lune

Début 1996, je venais de prendre mes fonctions de correspondant en Extrême Orient et, avec dâautres journalistes, je fréquentais John Colmey, le collègue du Time à Hong Kong. John me mit en relation avec la manager de la superbe actrice chinoise Gong Li, de qui jâobtins une interview exclusive pour Panorama , sur le plateau du film quâelle tournait, près de Shanghai.

*****

à Suzhou, sur les rives du Lac Tai, cent kilomètres à lâouest de Shangai, Chen Kaige sâapprêt à tourner lâune des dernières scènes de son film Temptress Moon , très attendu trois ans après le succès mondial dâ Adieu ma concubine. Ses assistants courent entre les plus de deux cents figurants en costume années vingt qui ont envahi le môle du port. Les femmes portent le traditionnel cheongsam de soie, des gentilshommes lisent, assis sur un palanquin, et, à lâarrière-plan, des dockers chargent des marchandises sur un vapeur. On tourne une grande scène dâadieu : Gong Li, Ruyi dans le film, belle et capricieuse héritière dâune richissime famille de Shangai dans laquelle on se livre à des incestes, des rites opiacés et des trahisons croisées, va partir pour Pékin avec son fiancé Zhongliang : Leslie Cheung, l'acteur de Hong Kong qui était déjà à ses côtés pour Adieu ma concubine .

Sur le quai, il y a son ami dâenfance Duanwu (interprété par la nouvelle promesse du cinéma taïwanais Kevin Lin), qui, depuis toujours, aime secrètement Ruyi : « Tu dois penser : câest la dernière fois que je la vois, la dernière fois ! On doit le lire sur ton visage, câest ça que je veux voir !» lui recommande Chen Kaige, quarante-six ans, veste de cuir et jean noir. « Bien... Yu-bei ... (prêts, ndr ) ... Action !». Quand Kevin Lin se tourne et regarde partir le vapeur, on lit la douleur dans ses yeux. « Ok ! » crie Kaige, satisfait. Câest le dernier clap de la journée.

Après avoir passé plus de deux ans à réécrire le scénario, Kaige travaille dur pour que son film soit prêt pour le rendez-vous de Cannes, en mai. Numéro un du cinéma chinois des années quatre-vingt-dix, enfant de la balle (son père, Chen Huaiâai, était un monument du cinéma dâaprès-guerre) Chen Kaige est connu pour obtenir le maximum de ses acteurs, mettant parfois leur patience à dure épreuve. Et celle du gouvernement chinois également, qui, pendant des années, a interdit, coupé et censuré ses films, avant de devoir finalement lui reconnaître la stature dâun maître du cinéma contemporain.

Ce nouveau film, Temptress Moon, qui a pour lâinstant coûté six millions de dollars, est dâune certaine façon le symbole de la situation actuelle du cinéma chinois, oscillant entre libéralisme et répression, diffusé sur les marchés internationaux, mais les pieds bien plantés dans son sol natal ; cosmopolite et chauvin à la fois. Et on croirait que le tournage du film est une version miniature de la Chine contemporaine.

Les protagonistes sont la fine fleur de ce que proposent, à lâheure actuelle, « les trois Chines » : Hong Kong (Leslie Cheung), Taïwan (Kevin Lin) et la Chine populaire (Gong Li). Le réalisateur est un intellectuel de Pékin, et la productrice, Hsu Feng, une ex-star du cinéma taïwanais, mariée à un homme dâaffaires de Hong Kong, où dans les années soixante-dix, elle avait fondé Tomson Film. Câest justement elle qui, il y a huit ans, a convaincu Kaige de porter à lâécran la nouvelle de Lilian Lee, Adieu ma concubine ).

Mais si la nouvelle Åuvre de Kaige suscite de grandes attentes, celles du public et de la critique sont encore plus fortes à lâégard de la performance dâactrice de lâincontestable star du film, Gong Li. Ãgée de trente et un ans, lâactrice est sans aucun doute la Chinoise la plus connue au monde. à son actif, des films tels que Le sorgho rouge (1987), Ãpouses et concubines (1991) et Adieu ma concubine (1993). Et une longue histoire dâamour, qui vient de sâachever, avec Zhang Yimou, son compagnon pendant huit ans, le réalisateur qui a fait dâelle une star mondiale et avec lequel elle a tourné un dernier film lâannée passée, Shanghai triad .

Mais le succès rencontré auprès du public occidental nâa pas empêché Gong Li de rester Chinoise à cent pour cent.

à la fin de sa journée sur le plateau, elle a accepté de se raconter dans cette interview exclusive pour Panorama .

Câest un autre grand film, mais câest un autre film historique, qui parle de la Chine des années vingt et pas des événements historiques récentsâ¦

Je crois que câest lié au fait que la Chine nâa ouvert que très récemment ses portes au reste du monde. Depuis, le cinéma aussi a bénéficié chez nous dâune plus grande ouverture stylistique et culturelle. La censure a certainement joué pendant des années un rôle décisif dans le choix des thèmes et dans le destin de notre cinéma. Mais il y a aussi une autre raison, plus artistique, si lâon peut dire : de nombreux réalisateurs chinois pensent quâil est bon de faire des films sur les événements datant dâavant la Révolution culturelle. Câest une façon de réhabiliter ces événements et ce passé. Et peut-être pensent-ils quâil est encore trop tôt pour porter à lâécran, à lâintention du public international, des épisodes récents qui sont encore trop frais et douloureux dans la mémoire collective.

Vous êtes la femme chinoise la plus populaire au monde. Sentez-vous la responsabilité de ce rôle dâambassadrice ?

Le terme dâambassadrice mâintimide un peu⦠je trouve que câest un titre trop lourd pour moi. Disons quâà travers mes films je me sens plutôt comme un pont entre notre culture et celles de lâOccident. Ãa oui : parce que je pense quâen effet on ne connaît pas grand chose de la réalité de la Chine contemporaine, chez vous. Et si un de mes films pouvait servir à faire comprendre un peu mieux notre vie, notre peuple, nous tous, alors je me sentirais vraiment fière.

Ces derniers temps, cependant, lâimage de la Chine nâest pas des meilleures dans le monde : exécutions de masses, orphelinats de la mort⦠Tout cela correspond à la réalité ?

La Chine a de nombreux problèmes, câest sûr. Surtout si lâon ne prend en compte que les événements négatifs, en oubliant le positif. Si on ne connaît dâun pays que les tortures, il est clair quâon en a une image incomplète. Mon pays est grand, nous sommes plus dâun milliard de personnes, et il y a donc des différences énormes à lâintérieur de la Chine. Et ce nâest pas facile dâémettre des jugements.

Quand avez-vous décidé dâaccepter le rôle de Ruyi dans Temptress Moon ?

Ãa sâest fait presque par hasard. Ou par un destin prophétique, parce que ça a été une « tentation » pour moi aussi. On mâa proposé le rôle au dernier moment, alors que le tournage avait déjà commencé, après quâune actrice de Taïwan avait décidé de ne pas continuer. Savez-vous que les critiques chinois ont comparé Temptress Moon à Autant en emporte le vent ?

Ah, et pourquoi ?

Pas en raison de lâhistoire, mais pour le choix des acteurs. Chen a vu des dizaines dâactrices pour mon rôle, exactement comme dans Autant en emporte le vent on a écarté une actrice après lâautre avant de choisir Vivian Leigh pour le rôle de Scarlett O'Hara. Câest ainsi que je suis arrivée alors que le tournage avait déjà commencé. Et ça nâa pas été facile. On voulait que jâinterprète un personnage complètement différent de ceux que je joue dâhabitude : dans ce film, je devais être une jeune femme riche et capricieuse.

Aujourdâhui, le cinéma chinois vit un moment magique, grâce à des réalisateurs comme Kaige et des acteurs comme vous. Mais également grâce à des noms tels que John Woo ou Ang Lee, qui travaillent à Hollywood .

Je pense que lâexplication est que les réalisateurs chinois unissent une technique cinématographique irréprochable à ce charme et à ce style uniques qui appartiennent à notre culture.

Comment avez-vous commencé à jouer ?

Complètement par hasard. Quand jâétais petite, jâaimais chanter. Un jour, mon professeur de chant me dit de lâaccompagner pour voir le tournage dâun téléfilm à Shandong. Câétait une femme qui le réalisait, je me souviens. Quand elle mâa vu, elle a décidé que je devais jouer un rôle, et elle mâa donné le scénario à lire. Câétait un petit rôle. Mais elle décida que jâétais une actrice née. Câest ce quâelle a dit à ma mère : « Votre fille doit être actrice ». Elle a réussi à la convaincre, et deux mois après, je suis entrée au conservatoire de Pékin. Jâai travaillé dur, je me souviens, jâai commencé à jouer des petits rôles, et puisâ¦

Vous vivez entre Pékin et Hong Kong. Les journaux parlent de votre nouvelle histoire dâamour avec un homme dâaffaires de Hong Kong. Vous pensez vous y installer définitivement ?

Je ne crois pas. Jâaime Hong Kong parce que câest une ville frénétique. Câest bien pour le shopping. Mais je la trouve ennuyeuse. Pékin est différente. Dans la rue, les gens se rencontrent et vous parlent, discutent. à Hong Kong on ne pense quâà faire de lâargent.

Ãtes-vous agacée de lââintérêt de la presse pour votre vie privée ?

Je pense que câest inévitable. Câest surtout la presse asiatique qui écrit des choses désagréables, des inventions. Les journaux occidentaux sont plus corrects.

En Chine aussi, câest important dâêtre belle, pour une actrice ?

Vous trouvez que je suis belle ?

En Occident vous êtes considérée comme un sex-symbol.

Eh bien, ça me fait plaisir. Mais je ne me sens pas un sex-symbol. Je dois peut-être représenter la personnalité ou le charme de la femme chinoise, qui sont très différents de ceux des femmes occidentales.

Quels projets avez-vous ?

Je voudrais me marier et avoir des enfants, je pense que la famille est très importante dans la vie dâune femme. Sans famille, on ne peut pas apporter la vérité de tous les jours dans son travail.

Des projets cinématographiques ?

Pas pour lâinstant. Je lis beaucoup de scénarios, mais je ne trouve rien qui me plaise. Je ne crois pas quâil faille accepter un rôle juste pour sâoccuper.

Vous travailleriez avec un réalisateur occidental ?

Pourquoi pas, sâil avait un rôle pour moi, un rôle pour une femme chinoise ?

Y a-t-il un Italien avec lequel vous aimeriez travailler ?

Bien sûr, Bernardo Bertolucci !

5

Ingrid Betancourt

La pasionaria des Andes

Chère Dina, voilà le papier, lâencadré suit. Jâespère que tout va bien. Je prends lâavion aujourdâhui (lundi 11) de Tokyo pour Buenos Aires, où jâarriverai demain, le 12 février. Après, je serai toujours joignable par satellite, même pendant la ânavigationâ antarctique. Je serai de retour en Argentine autour du 24 février, avant de partir pour Bogota, où je dois rencontrer Ingrid Betancourt début mars.

Dis-moi si ça tâintéresse.

à bientôt

Marco

Jâavais envoyé ce mail, retrouvé dans un vieil ordinateur, à Dina Nascetti, lâune de mes responsables à lâEspresso, début février 2002, pour la tenir au courant de mes déplacements. Jâétais allé au Japon pour un reportage sur la tombe du Christ

, et je mâapprêtais à entreprendre un long voyage, qui allait mâentraîner loin de chez moi pendant presque deux mois. La destination finale était la limite géographique extrême : lâAntarctique.

Au cours de ce voyage, jâavais prévu une halte en Argentine, pour un reportage sur la très grave crise économique qui étranglait alors ce pays dâAmérique latine, puis, sur le chemin du retour, un arrêt en Colombie, où je devais interviewer Ingrid Betancourt Pulecio, la femme politique et militante des droits de lâhomme colombienne. En fait, jâarrivai à Bogota quelques jours en avance. Et ce fut une chance â pour moi, du moins. Je rencontrai Ingrid Betancourt le 22 février, et, vingt-quatre heures après exactement, alors quâelle roulait vers Florencia, Ingrid Betancourt disparut sans laisser de traces, vers San Vicente del Caguan. Enlevée par les guérilleros des farc , elle fut leur otage pendant plus de six ans.

Si jâétais arrivé en Colombie ne serait-ce que le jour suivant, je ne lâaurais jamais rencontrée.

*****

Des cheveux châtains qui tombent sur ses épaules. Des yeux foncés, en bonne Colombienne. Un bracelet dâambre au poignet. Et des lèvres qui ne sourient presque jamais.

Elle a peu dâoccasions de sourire, Ingrid Betancourt, quarante ans bien portés, cinquante kilos harmonieusement répartis sur un mètre soixante-dix, aujourdâhui candidate aux inconfortables fonctions de présidente de la République de lâÃtat le plus violent du monde, la Colombie. Un endroit où on enregistre tous les jours soixante-dix morts violentes en moyenne. Où, depuis quarante ans, on se bat dans une guerre qui a fait trente-sept mille victimes civiles depuis 1990. Où, toutes les vingt-quatre heures, dix personnes environ sont enlevées. Un Ãtat qui affiche la performance dâêtre le premier producteur de cocaïne au monde, et dont plus dâun million de personnes ont fui dans les trois dernières années.

Pourtant, il ne sâest pas passé tant de temps depuis le jour où cette femme, qui est aujourdâhui assise en face de moi, le regard nerveux, en gilet pare-balles, dans un appartement anonyme, ultra-secret et ultra-protégé du centre de Bogota, souriait, sereine, étendue sur une plage des Seychelles, sous le regard indulgent de son père, Gabriel de Betancourt, diplomate français beau, cultivé et intelligent, envoyé en mission dans ce coin de paradis après les difficiles années passées en Colombie.

Vingt-quatre heures exactement après cette interview, alors quâelle roulait vers Florencia, Ingrid Betancourt a disparu vers San Vicente del Caguan, à la limite de la zone de pénétration la plus avancée des troupes colombiennes contre les rebelles des farc . Un cameraman et un photographe français qui lâaccompagnaient pour couvrir sa campagne électorale à risque ont disparu avec elle. Et tout laisse penser quâil sâagit dâun enlèvement.

Un coup de théâtre dramatique, qui, paradoxalement, mais pas tant que ça dans un pays aussi cruel que la Colombie, « augmente dâun coup ses chances dâêtre élue », comme le remarque avec pragmatisme Gabriel Marcela, professeur à la Escuela de Guerra, qui connaît parfaitement les vicissitudes colombiennes.

Ingrid Betancourt Pulecio était volontairement revenue dans cet enfer. Et pas au soir de sa vie, mais en 1990, à trente ans.

Ancienne députée, désormais sénatrice, elle fonde un parti dont le nom est Oxigeno Verte , « pour faire circuler un air frais dans la politique colombienne, malade de corruption » explique-t-elle sans sourire. Son slogan : « Ingrid es oxigeno ». Sur la photo, on la voit avec un masque anti-pollution et des ballons de baudruche de couleur. Avec cent soixante mille votes en sa faveur, câest la mieux élue du pays. Personne, cependant, ne parlerait dâelle aujourdâhui si elle ne publiait pas son autobiographie, qui sort justement ces jours-ci en Italie. Son titre ne laisse aucun doute sur le tempérament de son auteur : « Forse mi uccideranno domani

».

Un peu théâtral, peut-être ?

« La version française avait pour titre La rage au cÅur, se défend-elle. Mais les éditeurs italiens voulaient un titre plus fort, et nous avons choisi celui-ci. Câest comme ça que je me sens, dâailleurs, câest ce que je pense tous les matins quand je me réveille, et tous les soirs avant de mâendormir. Et je ne pense pas quâil y ait rien de particulièrement héroïque. La probabilité dâêtre assassiné le lendemain est une perspective tout à fait réaliste et très présente pour une très large part de la population de ce pays ».

Les journaux lâont dépeinte comme une espèce de sainte. Paris Match l'a appelée âLa femme cibleâ. Libération âUne héroïneâ. Le Figaro , âLa Pasionaria des Andesâ. Le Nouvel Observateur a écrit que «si Simon BolÃvar, le libertador de l'Amérique latine, avait pu choisir son héritier, câest elle quâil aurait choisie ».

Les journaux colombiens, eux, se sont un peu moqués dâelle. La Semana , premier hebdomadaire dâinformation du pays, lâa mise en une sous le titre âJuana de Arcoâ (Jeanne d'Arc) avec un photomontage où elle apparaît en version Pucelle dâOrléans, avec cheval, armure et lance au pied. En fait, le livre est beaucoup plus mesuré et sobre que son titre et que les comptes rendus qui en sont faits. Ingrid ne cache pas quâelle est une privilégiée. Issue de l'élite, elle a gardé certains luxes : faire de lâéquitation une fois par semaine dans un domaine que lui prêtent des amis, par exemple.

à part ça, ce ne sont pas les idées qui lui manquent, et elle ne mâche pas ses mots pour les exprimer. « Les farc , Fuerzas Armardas Revolucionarias de Colombia, premier groupe guérillero du pays, pouvaient compter en 1998 sur des financements annuels équivalant, avec des calculs prudents, à un montant de trois cents millions de dollars, provenant essentiellement des âfinancementsâ des narcotrafiquants et des revenus des enlèvements, séquestrations et extorsions. Nous savons quâils peuvent aujourdâhui compter sur un montant annuel qui frôle le demi-million de dollars, et quâils sont passés de quinze mille à vingt et un mille cadres. Cette situation -explique-t-elle- met lâÃtat colombien dans une situation de total déséquilibre des forces face à la guérilla. Nous avons calculé que, pour obtenir des résultats décisifs, le gouvernement devrait mettre sur le terrain entre trois et quatre militaires bien entraînés pour chaque guérillero, alors quâil ne peut déployer aujourdâhui quâune proportion dâun contre un, au maximum deux soldats contre chaque membre des farc . Et tout cela au prix dâun effort économique qui, pour mon pays, est déjà presque surhumain. On a calculé que le coût de la répression a quasiment été décuplé depuis 1990. Et sâil représentait au début un pour cent du PIB, il dépasse aujourdâhui deux pour cent, et il a atteint le chiffre astronomique de dix millions de dollars US ».

Une exaltée, comme la décrivent ses ennemis, ou une femme qui veut faire quelque chose pour son pays, comme elle le dit elle-même ? à Bogota, les cercles politiques snobent sa candidature. Mais, à bien y regarder, ils la craignent. Omar, le chef de ses gardes du corps, dit : « Dans ce pays, quand on est honnête, on risque de le payer de sa vie. » Et elle, en retour : « Je nâai pas peur de mourir. La peur me rend plus lucide ».

La priorité de sa campagne électorale est la lutte contre la corruption. La guerre civile vient juste après : « LâÃtat doit négocier sans appréhensions avec les guérilleros de gauche -conclut-elle- en prenant ses distances avec les AUC, les paramilitaires de droite, qui sont responsables de la majeure partie des homicides dans ce pays ».

Mais comment fait-on pour vivre tous les jours avec les menaces et la peur ?

« Peut-être que ça devient simplement une habitude. Une habitude horrible. Lâautre jour -conclut-elle tranquillement- en ouvrant mon courrier, jâai trouvé la photo dâun enfant démembré. Il y avait marqué dessous : âMadame la Sénatrice, les tueurs qui sâoccuperont de vous ont déjà été payés. Pour votre fils, on se réserve un traitement particulierâ¦â ».

6

Aung San Suu Kyi

Prix Nobel de la paix 1991

Se libérer de la peur

Le six mai 2002, suite à de fortes pressions de lâ onu , Aung San Suu Kyi fut libérée. La nouvelle fit le tour du monde, mais sa liberté fut de courte durée. Le trente mai 2003, alors quâelle se trouvait à bord dâun convoi, entourée dâune foule de ses partisans, un groupe de militaires ouvrit le feu en massacrant un nombre important de personnes, et Aung San Suu Kyi ne dut la vie quâà la qualité des réflexes de son chauffeur Ko Kyaw Soe Lin ; mais elle fut de nouveau assignée à résidence.

En mai 2002, le lendemain de sa libération, par le biais de contacts que jâavais avec la dissidence birmane, je pus lui faire parvenir par mail une série de questions pour une interview âà distanceâ.

*****

Hier, à dix heures du matin, sans un bruit, les gardes qui stationnaient devant la résidence dâAung San Suu Kyi, leader de la contestation démocratique birmane, sont rentrés dans leur caserne. Câest ainsi, par une manÅuvre inattendue, que la junte militaire de Rangoun a annulé les restrictions de liberté de mouvement de la leader pacifiste, âla Dameâ comme on lâappelle simplement en Birmanie, prix Nobel de la paix en 1991, assignée à résidence depuis ce lointain vingt juillet 1989.

Depuis hier, dix heures du matin, après presque treize ans, Aung San Suu Kyi est donc libre de sortir de la Maison du lac, de communiquer sans restrictions, de faire de la politique, de voir ses enfants.

Mais le terrible isolement de la âpasionaria birmaneâ est-il vraiment terminé ? L'opposition en exil ne croit pas encore aux déclarations grandiloquentes de la junte militaire qui a affirmé la libérer sans conditions.

Incrédules, les exilés birmans attendent. Et prient. Depuis hier, la diaspora birmane a en effet organisé des prières collectives dans tous les temples bouddhistes de Thaïlande et de lâAsie orientale.

Elle, la Dame , nâa pas perdu de temps. Elle avait à peine retrouvé sa liberté quâelle a rejoint le quartier général de son parti, cette Ligue nationale pour la démocratie ( lnd ), qui avait obtenu une victoire écrasante (quatre-vingt pour cent des voix), aux élections de 1990, quand le Parti de lâunité, au pouvoir, ne sâétait adjugé que 10 sièges sur 485. Le gouvernement militaire avait annulé le résultat des élections, interdit les activités de lâopposition, réprimé violemment les manifestations, et emprisonné ou contraint à lâexil les leaders de lâopposition. Le parlement ne fut jamais convoqué.

Lâédition italienne de votre autobiographie a pour titre âLibera dalla paura

â. Vous vous en sentez libérée, aujourdâhui ?

Aujourdâhui, pour la première fois depuis plus de dix ans, je me sens libre. Libre physiquement. Libre, surtout, dâagir et de penser. Comme je lâexplique dans mon livre, cela fait maintenant des années que je me sentais âlibérée de la peurâ. Depuis que jâavais compris que les exactions de la dictature de mon pays pouvaient nous blesser, nous humilier, nous tuer. Mais quâelles ne pouvaient pas nous faire peur.

Aujourdâhui, à votre libération, vous avez déclaré quâelle est sans conditions, et que la junte militaire au pouvoir vous a même autorisée à vous rendre à lâétranger. Vous y croyez vraiment ?

Un porte-parole de la junte, dans un communiqué écrit diffusé hier soir, a annoncé lâouverture âdâune nouvelle page pour le peuple du Myanmar et pour la communauté internationaleâ. Des centaines de prisonniers politiques ont été libérés au cours des derniers mois, et les militaires mâont assurée quâils continueraient à libérer ceux qui -je les cite- « ne représentent pas un danger pour la communauté ». Ici, tout le monde veut croire, veut espérer que câest vraiment le signe du changement. La reprise du chemin vers la démocratie, brusquement interrompu par la violence du coup dâÃtat de 1990. Mais que lââme du peuple birman nâa jamais oubliée.

Maintenant que vous avez été libérée, vous ne craignez plus dâêtre expulsée, éloignée de vos partisans ?

Une chose doit être bien claire : je ne partirai pas. Je suis Birmane, jâai renoncé à la nationalité britannique précisément pour ne pas offrir un prétexte au régime. Je nâai pas peur. Et cela me donne de la force. Mais le peuple a faim, câest pour ça quâil a peur et quâil devient si faible.

Vous avez dénoncé plusieurs fois, et avec force, les intimidations des militaires à lâégard des sympathisants de la Ligue pour la démocratie. Tout cela continue-t-il encore aujourdâhui ?

Dâaprès les informations en notre possession, au cours de la seule année 2001, lâarmée a arrêté plus de mille militants de lâopposition sur ordre des généraux du slorc . Beaucoup dâautres ont été obligés de quitter la Ligue après avoir subi des intimidations, des menaces, des pressions illégales pour lesquelles il nâexiste aucune justification. Leur stratégie est toujours la même, une action capillaire : des unités de fonctionnaires dâÃtat lâchées sur tout le territoire national font le tour des maisons, et dans ce âporte-à -porteâ, demandent aux citoyens de quitter la Ligue . Les familles qui refusent font lâobjet dâun chantage, avec le spectre de la perte de leur emploi et souvent des menaces explicites. De nombreuses sections du parti ont été fermées et chaque jour, les militaires vérifient les chiffres des abandons. Cela montre à quel point ils ont peur de la Ligue. Pour nous tous, en ce moment, lâespoir est que tout ça soit vraiment fini.

Le tournant dâaujourdâhui, le coup de théâtre de votre libération ont-ils été une surprise, ou sâagit-il de quelque chose qui a été préparé avec attention, et imaginé par les militaires pour des questions âdâimageâ internationale ?

Depuis 1995, lâisolement de la Birmanie a petit à petit diminué, lâuniversité de Rangoun a été rouverte, et le niveau de vie sâest peut-être légèrement amélioré ; mais lâhistoire de la Birmanie continue à se dérouler dans un quotidien fait de violences, dâactions illégales, dâabus de pouvoir, tant à lâencontre des dissidents, des minorités ethniques (Shan, We, Kajn) qui demandent leur autonomie, que de la majeure partie de la population, de manière générale. Les militaires sont de plus en plus en difficulté, tant à lâintérieur que sur le plan international. Entre-temps, ils poursuivent le trafic de drogue, à moins quâils ne parviennent à remplacer cette rente lucrative par une autre, tout aussi rentable. Mais laquelle ? Notre nation est quasiment transformée en gigantesque coffre-fort dont seule lâarmée connaît la combinaison. Et ce ne sera pas facile de convaincre les généraux quâils doivent partager cette richesse avec les cinquante millions dâautres Birmans.

Dans cette situation, quelles sont vos conditions pour entamer un dialogue ?

Nous nâaccepterons aucune initiative ây compris des élections organisées par les généraux- avant que ne soit réuni le Parlement élu en 1990. Mon pays reste dominé par la peur. Il nây aura pas de paix véritable tant quâil nây aura pas un engagement véritable qui rende honneur à tous ceux qui se sont battus pour une Birmanie libre et indépendante ; même si la conscience reste aiguë quâon ne pourra pas atteindre la paix et la réconciliation une fois pour toutes et quâil faut donc une vigilance encore davantage accrue, encore plus de courage, et la capacité à développer en nous-mêmes une véritable résistance active et non-violente.

Que peut faire lâUnion Européenne pour aider le peuple birman ?

Continuer à faire pression, parce que les généraux doivent savoir que le monde entier les regarde et quâils ne peuvent plus commettre impunément de nouvelles infamies.

*****

Le 13 novembre 2010, Aung San Suu Kyi a enfin été définitivement libérée. Elle a obtenu en 2012 un siège au Parlement birman, et le 16 juin de la même année, elle a pu retirer son prix Nobel. Comme le gouvernement lui a enfin accordé lâautorisation de se rendre à lâétranger, elle sâest rendue en Angleterre auprès de son fils quâelle ne voyait plus depuis des années.

Le six avril 2016, elle est devenue Conseiller dâÃtat (Premier ministre) du Myanmar.

La Birmanie, aujourdâhui le Myanmar, nâest pas encore un pays totalement libre, et son passé dictatorial pèse sur lâhistoire comme sur le devenir de la nation. Mais quelque chose de plus quâun espoir de liberté et de démocratie a fleuri au pays des Mille Pagodes.

7

Lucia Pinochet

â Asasinar, torturar y hacer desaparecir â

Santiago du Chili, mars 1999 .

« Pinochet ? Pour les Chiliens, câest comme un cancer. Un mal obscur... douloureux. On sait quâon lâa, mais on a même peur dâen parler, de prononcer son nom. Et on finit par faire semblant quâil nâexiste pas. En espérant peut-être quâen lâignorant, ce mal sâen aille tout seul, sans quâon nâait à lâaffronter... ». Elle doit avoir à peine plus de vingt ans, la jeune fille qui sert aux tables du Cafè El Biografo , lieu de rencontre des poètes et des étudiants dans le barrio pittoresque de Bellavista à Santiago, le quartier des artistes et des vieux restaurants, avec ses maisons colorées. Elle nâétait peut-être même pas née quand le général Pinochet Ugarte, le âSenador vitalicioâ, comme on lâappelle ici, ordonnait de âasasinar, torturar y hacer desaparecirâ ses opposants -comme le crient les familles de plus de trois mille desaparecidos - ou quand il Åuvrait dâune main de fer âà libérer le Chili de la menace du bolchévisme internationalâ, comme lâassurent ses admirateurs. Mais câest elle qui a voulu me parler de Pinochet, et elle a les idées claires : « Tout est Pinochet, ici. Pour ou contre, mais il est là , le général, dans tous les aspects de la vie du Chili. Il est dans la politique, bien sûr. Il est dans la mémoire de tous, dans les souvenirs de mes parents, dans les explications des professeurs à lâécole. Et il est dans les romans, dans les livres... dans le cinéma. Oui, même le cinéma, au Chili, on le fait pour ou contre Pinochet. Et nous, on continue à faire semblant quâil nâexiste pas... ».

Oui, câest ce vieux monsieur têtu, qui affronte la justice britannique âavec une dignité de soldatâ («...pauvre vieux !» mâa murmuré à lâoreille le portier du âCirculo de la Prensaâ, situé juste derrière le palais de la Moneda où mourut Salvador Allende, traqué par le coup dâÃtat du général, et où les plus fidèles du Senador vitalicio , dans les années sombres de la dictature, venaient âpréleverâ les journalistes gênants), ce âpauvre vieuxâ qui, dans le Chili du III

millénaire, devient un colosse encombrant dont la masse occupe chaque quartier, chaque coin, chaque rue de cette ville, Santiago, qui semble comme hésitante, repliée sur elle-même.

Et puis câest lui la mémoire vivante de ce pays, une mémoire immense, envahissante, gênante pour ses partisans et insupportable pour ses détracteurs. Une mémoire qui sâétend, poisseuse comme un blob, sur les vies, les espoirs et les douleurs, sur le passé et sur lâavenir des Chiliens.