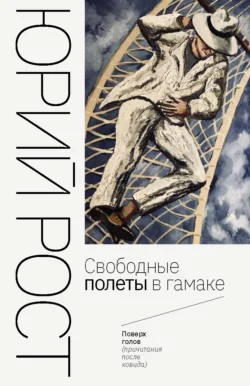

Свободные полеты в гамаке

Юрий Михайлович Рост

«Всё, что угнездилось под обложкой, – это Большое Занятие прохожего по жизни автора, которое он (я) хотел назвать “Механик и Модель”. Этот Механик должен был появляться в повествовании рядом или вместо автора, когда обстоятельства вынуждают взглянуть на себя со стороны. Модель – символ поиска и вечного душевного беспокойства – не конкретная женщина, а образ, который отразился в душе главного персонажа. Такой был план. Но в рукопись, не спрашивая, свободен ли я, пришли погостить случаи из жизней, мои друзья и необязательные мысли: “Мы ненадолго”. Так сложилась эта свободная от обязательств книга».

Юрий Рост – известный журналист, писатель и фотограф. «Свободные полеты в гамаке» охватывают несколько десятилетий творческого путешествия автора по жизни. Среди героев – известные и вовсе незнакомые читателю люди.

Юрий Михайлович Рост

Свободные полеты в гамаке

Надо возделывать свой сад.

Вольтер

© Рост Ю. М., 2022

© Трофимов Б. В., дизайн, 2022

© Оформление. ООО «Бослен», 2022

Поверх голов

(причитания после ковида)

Последствия очевидны: невероятная тупость, ничего в мозгах. Хоть бы какая-нибудь фантазия.

Казалось бы, надо взять случай из жизни и вокруг него поплясать на бумаге. Так и случай не идет в голову, словно их не было вовсе. Не сказать, чтоб не готовился к такой ситуации. Напротив. Накопил фотобумаги и негативов, будто чтоб заниматься ими, когда опустеет голова. И все оборудование для мокрой печати сохранил: увеличителей «Дарст» два с конденсорной и рассеивающей головками, лампочек для них в достатке, ванны для проявки 60 на 40 см (выставочный формат), бумаги «Илфорд» с полтысячи листов. (Уж не знаю, какой она кондиции через двадцать лет после выпуска. Но надеюсь, что кроме чувствительности, которую она чуть потеряла, осталась чем была – лучшим продуктом.) Сохранилась и фотохимия (метол, гидрохинон, сульфит, гипосульфит, сода). Тоже, вероятно, постарела, но работать может. Негативы время выдержали, к использованию годны. Печатать с них – удовольствие. Но надо самому. Рассчитывать в этой работе на постороннего нет резона.

Никто, кроме тебя, не сообразит, что на пленке изображено? И кто?

Ключ к этой тайне – ты сам. И целая твоя жизнь, заполненная персонажами, которые то появлялись в ней ненадолго, то оставались с тобой на все годы жить рядом с доверием, а нередко и с любовью.

Друг Собакин предлагает мне вернуться в темную комнату лаборатории. Это не значит, что нужно отказаться от колоссального цифрового-компьютерного прорыва в фотографии, вовсе уйдя от удобной беспленочной съемки и обработки материала на свету, лишенной тайны непроявленного негатива и рождающегося отпечатка, и отложить в сторону многопиксельную камеру, которая фиксирует всё порой даже без вашего ведома. Ты, говорит, вернись к… К чему, брат, возвращаться? Нет, не к съемке же старым способом новой жизни.

Вот именно! К рассматриванию того, что уже произошло, случилось, состоялось, но не погибло, а замерло перед тобой в момент фотографической своей смерти.

Ты еще не всех помянул, да и успеешь помянуть лишь многих. И, хотя вокруг наступило время ознакомительного взгляда, который скользит по поверхности человека, не печалься. Может быть, раньше вместо этого взгляда вообще закрытые глаза были. Ты их видел в ночном метро. Теперь, правда, они направлены на экран телефона.

Мы им не родня, Собакин.

Никому мы не родня! Родня – порядок, строй. В строю все по ранжиру. А мы – круг, мой друг! В круг входят просто, ну, не запросто. И не надо презрения к тем, кто пока за его границей. Сострадание, понимание, сочувствие могут этот круг расширить.

А начинай с точки. Она ведь тоже круг. Только маленький. В центре этой точки – ты. Черти свою фигуру.

Любая милая тебе фотографическая карточка состоит из точек. В мокром бромсеребряном процессе они называются зерном. Зерно – вот основа образа, который ты хочешь сохранить. Истинная реальность отражения жизни стохастична – подвержена псевдослучайному сочетанию точек-зерен, точек-слов. Но во всяком кадре – взгляде – поступке – действии с камерой, перьевой ручкой или клавиатурой эта случайность (если она счастливая) соответствует твоему состоянию, состояниям мира, природы, человека, которые ты наблюдаешь и фиксируешь.

Десятки (а может, сотни) тысяч негативов, к ним десятки тысяч видеофайлов – это стохастическая картина жизни, которая создается одним человеком снимающим. Ценность ее – не в свидетельствах его жизни, хотя и они порой бывают любопытны (как жизнь икры, где одна икринка на взгляд неотличима от соседней), а в жизнях других, лишенных желания и возможности самим выстраиваться в изобразительный ряд. Потому что, кажется, любой ряд претит честному носителю и выразителю своего времени.

Круг никого никому не учит. Он лишь принимает в себя тех, кто вышел из строя, или тех, кто в строю никогда не был.

Это люди собственного изображения. Или, иначе, – совершенного вида. Задачи создать образ человека совершенного вида из случайно отобранных лиц, прикрывающих светлые души, – нет. Фотография обращена к человеку, но, как и слово, достигает его нечасто. Всегда есть опасность, что багаж накопленных тобой слов и образов, оторвавшихся от тебя, может оказаться посланием, летящим поверх голов.

Многое пролетает: придуманное, форсированное, неточное, апарт обращенное ко всем, а значит, ни к кому, возвышенное, искусственное (часто и искусное) – поверх людей, поверх меня.

Бронзовые истуканы прошлого (всегда прошлого), отделенные от нас в свое время и при жизни, теперь бездвижно поселились в нашем настоящем, часто закрепляя в нем то, чего не было вовсе. И тоже смотрят поверх наших голов.

И писатели, властители чьих-то дум, в большинстве своем – поверх голов.

Сколько книг написано, господи! Заходишь в магазин, а там – они! Умные, толковые, талантливые. Классики, современники… Это все мне, Собакин?

Поверх голов. Почти все, что я люблю и читаю, – поверх меня. Не многие написали мне лично [в меня (?)], и тебе [в тебя (?)], и каждому (из круга). Первых изрядно, как написано, единственные – редкость. Удача.

Вот Венедикт Ерофеев попал точно. Там искренность метет по страницам отважно. «Мне ваша искренность мила…»

Павший момент или образ, оставивший по себе фотографический отпечаток, тоже проверяется этим редким качеством. По нему не судишь время или героя, а прикладываешь к себе. В редких и счастливых случаях прижимаешь к груди. Чтоб не поверх головы.

Вот снимок маленькой девочки, у которой болит зуб. Она смотрит на нас. Но ни вы, ни я не можем помочь.

Из какого она времени? Из времени жизни. И из этих же мест.

1. По тропинке шел прохожий

По тропинке шел прохожий

Механик собой недоволен…

Из песни (наврано)

Мои нечаянные умолчанья

В молитвы мне по благости зачти.

Николоз Бараташвили «Моя молитва»

По существу, все, что угнездилось под обложкой, – это Большое Занятие прохожего по жизни автора, которое он (я) хотел назвать «Механик и Модель». Этот Механик (или тот, кто исполняет его роль) должен был появляться (может, и появится еще – какие наши годы) в повествовании рядом с автором или вместо него, когда обстоятельства вынуждают взглянуть на себя со стороны. Модель – символ поиска и вечного душевного беспокойства – не конкретная женщина (здесь Механик лукавит), а образ, который отразился в душе главного персонажа. Такой был план. Но в рукопись, не спрашивая, свободен ли я («Гуляем по Прудам, сейчас зайдем»), пришли погостить случаи из жизней, мои друзья и необязательные мысли: «Мы ненадолго». Так сложилась эта свободная от обязательств книга. И похоже, что она вышла в свет.

Надо бы представить зрителю слов, который читает этот текст, самого Прохожего.

Давнее намерение написать о его жизни закончилось на шестой странице текста, когда герой (господи, ну какой же он герой?) признается жене, что у него «кто-то есть». Точнее, он вынужден признаться.

«Ну? Это правда? Кто она?»

Он молчит и думает: «Угораздило же пойти с Вадимом Галанцевым на тетеревиную охоту…»

На самом деле в конце апреля мы пошли в лес слушать глухаря. Галанцев, его дратхаар Беби-Гид Второй, который мог работать не только по птице, как все легавые, но и по зверю, и я, который до этого на охоте не был, а после этого случая – и подавно. У Вадима – зоолога, морфолога и охотника – был во Всеволожском районе под Питером свой глухариный ток. Он его никому не показывал, чтобы не выбили птиц. А весной наведывался послушать токование. Они с собакой, которая была умна до чрезвычайности, подбирались по мокрым кочкам бросками по несколько метров к огромной невероятно красивой птице в тот момент ее брачной песни, когда она, сидя на дереве, переставала щелкать и начинала «точить». Я неуклюже повторял па Вадима и играл в «замри».

Посчитав на ветках своих глухарей, Галанцев решил, что ток выдержит и больше птиц, и мы, к моей радости не посягнув на них, отступили на ночлег. Нашли довольно сухое длинное бревно, которое Вадим разжег, и мы устроились вдоль него спать. Галанцев лежал на лапнике, расстеленном на мерзлой апрельской земле, между мной и собакой. Ему было тепло. Я долго не мог заснуть: сначала представлял себе женщину с двумя рядами рудиментарных сосков (чуть ли не по четыре в ряд вместе с теми, о которых я имел представление и раньше) из толстой монографии Галанцева о лактации, а устав от мечтаний, стал звать Бебку, чтоб он меня тоже погрел. Но только перед рассветом, когда пес, убежав куда-то, вернулся к костру, я уговорил его лечь рядом со мной. Обняв собаку, я понял, что ночь кончилась: дратхаар сходил на охоту за птичкой в болото и вернулся мокрым.

В то утро на другом току Вадим подстрелил тетерева. Он был красив, и мы лишили его жизни в момент токования, когда он, расфуфырившись, чертил крыльями на снегу перед дамой круги любви. У меня любви не было, и Вадим, который знал, что я пойду на студенческий праздник, подарил мне птицу, чтобы я в качестве манка взял ее на вечер. В отличие от тетерева, я не был столь уверен в своей неотразимости, однако внимание привлек и попал под выстрел.

– Людмила! – Это я услышал, как взвели курок подруги маленькой аккуратной блондинки с хорошей фигурой.

– Что это у вас? Какая прелесть! Меня зовут Людмила.

И все такое…

История женитьбы тоже небезынтересна, но мы ее пока опускаем и возвращаемся на мост, где продолжает висеть вопрос: «Кто она?»

Времени на ответ у Механика было немного: он положил себе на ответ дистанцию до берега.

То, о чем я хочу рассказать, в этот отрезок времени не укладывается, и я думаю, пусть этот текст будет написан в стиле рэгтайма, то есть, если перевести на русский язык, в стиле разорванного в клочья времени. Приятнее звучит слово «лоскут», чем «клок», поэтому можно вольно толковать рэгтайм как лоскутное время.

Мы спокойно разрываем время и устремляемся к тем самым едва сохранившимся шести страницам старого текста.

«Мне сорок два года. Я холост. Точнее, я ушел от жены в канун Олимпийских игр в Мюнхене. Мы шли по мосту к Воробьевым горам, она, не видя, какая вокруг красота (светило солнце, ветер клены гнул, река светилась чешуею ряби), говорила мне слова, которых я боялся, хотя они ничего не меняли ни в моей жизни, ни тем более вокруг меня. Она подозревала. Не без основания. Но слова говорила не для того, чтоб выяснить истину (так написано, беда!) и что-то решить, но чтобы выработать у меня чувство вины, и без того развитое сильнее других чувств. Осознанная мною вина должна была, по ее предположению, утвердить меня в невозможности что-нибудь изменить в наших отношениях. Я и не собирался менять. Женщина, которой тогда увлекся, была, если честно, второй в моей жизни. К этому времени мне было тридцать три (!) года. Я прошел институт физкультуры, университет, бесчисленное количество спортивных сборов и вечеринок с веселыми девчонками. А жена оказалась первым случаем. Модель медсестры – второй. Правда, до этого была преамбула, о которой я расскажу, потому что она многое объясняет в жизни Механика и моей.

А пока о Модели – медсестре. Что это было? Внешне, если кто находит Жаклин Кеннеди привлекательной, Модель ее превосходила. Широко поставленные глаза, пухлые, но твердые губы, опыт, который она не скрывала. Она вообще мало что скрывала и, будучи замужем и имея сына от первого брака, нисколько не учитывала возможные осложнения в семье из-за наших или любых других отношений. Думаю, что больные (не говоря уже о врачах) ее любили за веселый нрав, умение и резкость, за которой угадывалось сочувствие без сантиментов.

В редакции старой (подчеркиваю) “Комсомолки”, в отделе спорта, часто появлялся шахматный обозреватель Виктор Хенкин, фронтовик и остроумец. Он рассказал историю, как одному шахматисту, прекрасно игравшему и на фортепьяно в четыре руки с женой, правильному семьянину и весьма сдержанному в страстях на сборах, выпившая компания гроссмейстеров привела в номер достойную, но в страстях несдержанную весьма взрослую дочь их товарища. Заперев дверь, жизнерадостные гроссмейстеры продолжили выпивать и играть в преферанс в качестве подготовки к турниру. Утром на свежую голову шахматисты задумались, так ли удачна была шутка, и им стало стыдно. Они мрачно сидели в холле, ожидая выхода к завтраку их товарища. Дверь номера открылась, и на пороге появился сдержанный в страстях гроссмейстер и вчерашний семьянин.

– Ребята, – сказал он. – Спасибо! Всю жизнь меня сексуально обкрадывали.

Сказать “всю жизнь” не поворачивается язык. Я полагал, что она впереди.

– Уверена, что у тебя кто-то есть, – говорила жена метрах в сорока от окончания моста.

Я отнекивался, и это придавало ей силы и веры в правоту своего поведения. Да она и была права по-своему. Сейчас мне трудно вспомнить, что она хотела. Наверное, чтоб я сказал, что люблю ее одну и никогда никого не полюблю. Потом, спустя много лет, будучи формально холостым, я придумаю формулу и припишу ее одному из выдуманных героев, Собакину. “Мои измены – единственная гарантия супружеской верности”. Но тогда у меня не было полного права на эту фразу. И этой фразы не было.

– Ну, скажи правду! – Она подняла глаза и брови. – Скажи, скажи.

– Правду? – спросил я. – Ты уверена?

– Да! Тебе же будет легче.

Она была миниатюрная, но сложена хорошо, и когда-то считалось, что у нее на филфаке самые красивые ноги. Кем считалось, не знаю. Ноги были неплохие. Но я никогда не был в нее влюблен. Я был должен.

– Если ты не женишься, меня по распределению пошлют учительницей в Катав-Ивановск. Ты этого хочешь?

Мы сидели на скамейке Марсова поля, и я после долгой паузы промычал что-то вроде:

– Ну что ты?»

До встречи с ней каждое первое января я просыпался и думал, что в новом году это произойдет! Но не происходило. Во мне было сто восемьдесят три сантиметра роста при весе семьдесят восемь килограммов, и был я спортсменом – пловцом и ватерполистом. Я мечтал о женщине. Представлял ее, радовался предчувствию. Но годы проходили, а я был таким же безупречным, каким создал меня Бог. Хоть сейчас в рай. Искушение совершилось в возрасте, когда многочисленные мои друзья обрели опыт, переженились, родили детей, а кто и развелся.

Они не мучили себя вопросом, что потом.

Двадцать четыре года мне было, когда в Гагре душным летним вечером это произошло.

Произошло… Я склонен поставить вместо отточия вопросительный знак («?»). Или написать: почти произошло. А подумав, сказать, что все-таки произошло, потому что было желание и была женщина.

Целый день мы с друзьями и этой женщиной ходили по Гагре. Загорали, обедали, выпивали, и все, включая знакомых, которых случайно встретили на пляже, знали, что сегодня ночью у меня с ней произойдет. До этого я видел ее пару раз на пляже в Киеве. Имени теперь не помню, а тогда, видимо, знал. Она была зрелой настолько, что не ее выбирали, а выбирала она. Почему меня? Возможно, я показался свежее других. Но она не представляла, насколько. Просто не могла предположить, что, прожив почти четверть века, можно остаться в этой компании таким свежим. Это был ей подарок. Я держал ее за загорелую руку и, предвкушая момент, был торжественно-небрежным. Мне полагалось играть опыт, которого у меня не было. Я старался. Клал руку на бедро, излучавшее тепло сквозь ситцевый сарафан, гладил ладонь. Она не чувствовала подвоха.

Друзья сидели за столом в саду и пели «Распрягайте, хлопцi, коней». Запевала был пьян, но нежен, и в нежности своей не стал замечать, как мы с женщиной вышли из-за стола. Она сказала: «Пойдем», и первый раз в жизни я понял точно, куда меня зовут. «Пойдем» сказала она, а не я. Можете об этом забыть, у вас другой опыт, но я запомню, потому что потом, в последующей жизни, я всегда вставал и шел, точно зная куда, лишь после того, как женщина говорила: «Пойдем». Я не говорил это слово из опасения быть непонятым, но точно знал, что могу понять его, если услышу.

Мы поднялись по ступенькам из плоских теплых камней. Дом, который сняла наша компания, прилепился к склону горы, и из окон второго этажа было видно море. Но я и не думал смотреть на него. Женщина была очень загорелая. И я ее не видел до поры, и потом не всю видел. Я не предполагал, что женщины бывают так красивы в деталях.

Разумеется, представления о том, как они устроены, у меня имелись, и не только потому, что в институте физкультуры анатомия была моим любимым предметом. Нормальная анатомия. Муляжи и препараты, отвратительно пахнущие формалином, давали представление о механизме человека, но о живом организме говорили немного. Правда, в бассейне мы наблюдали наших пловчих вороватыми взглядами, когда они выходили из воды. Купальники тогда шили из маек, предварительно покрасив в красный цвет, чтобы не совершенно просвечивали, но девушки знали, что защита условна. Выходя из воды по лесенке, они не успевали оттянуть ткань, и она прилипала к телу, рисуя все прелести, которые исчезали, едва у них на бортике освобождались руки и они пускали под тонкий хлопок воздух. Впрочем, так поступали не все. Брассистка Алла Коваленко, призер чемпионата СССР, ходила вдоль бассейна, с удовольствием отлавливая взгляды ватерполистов, которые ждали своего времени, чтобы снять дорожки для своей тренировки. Потом в сборной ей выдали черный нейлоновый купальник, и она, пустив его на каждый день, перестала быть объектом наблюдения, но и домыслить, чем она обладала, кроме прекрасной фигуры, было почти счастьем. Счастьем мечты.

Здесь, в Гагре, я ничего не помнил и не представлял себе. На время я забыл, а точнее сказать, не поверил, что сейчас, через мгновение, придет тот самый момент, которого я ждал много лет, вовсе не связывая его с реальной, живой, осязаемой женщиной, пахнущей морем и сухим вином.

Я стоял, переполненный чувством, которое давно искало выход.

«Иди сюда!» – сказала женщина спокойным, но торопящим голосом. Она была уверена во мне. Это я понял. Мне удалось ее обмануть своей веселой развязностью. Да, в то время это удавалось легко. Я полагался на ее опыт и трезвость, но нетерпение в голосе выдало ее желание. Я не рассчитывал на это. Я вообще ни на что не рассчитывал, я таил надежду, что меня научат, а похоже, от меня ждали урока.

Море, звук цикады, звезды, чужое дыхание, другое тепло, запах ночи, незнакомый мне до этого, занавеска, выгнутая ночным ветерком в парус, и я, лбом, а не губами закрывающий ее губы, шепчущие: «Ну, ничего-ничего. Так бывает, если очень хочешь…»

Все не испытанное ранее ожидание счастья, и ощущение его, и мгновенное разрушение уступило чувству вины перед женщиной, давшей долгожданное освобождение от мечты и не получившей ничего взамен, кроме волны, жаркой и крутой. Так мне тогда казалось и теперь кажется. Первое впечатление оказалось слишком сильным.

Я не знал, что делать дальше. Поднять глаза? Невозможно. Все потеряло плотность и цвет. Этот триумф был горче поражения. Что было? Произошло?

– Ничего-ничего. – Она поцеловала мою голову.

Тут в дверь постучали, и пьяный запевала веселым голосом закричал:

– Вы спите в саду, молодожены!

Она быстро накинула сарафан и спокойно вышла, улыбаясь и без стеснения завязывая пояс. Я вышел вслед за ней.

– Ну? – засмеялся запевала с одобрением.

– Ничего не было, – почти не соврал я, почему-то оправдываясь. («Почему? Хоть когда-нибудь, хоть раз в жизни понять бы, почему?» – думал потом Механик.)

– Было! – твердо сказал запевала. – Даже если не было.

Он подбадривал меня, будучи старше на пять лет и много опытнее. Звали его Толя, а кличка из-за высокого роста – Фитиль, и был он чуть ли не лучшим автослесарем в городе. Однако вместо радости я теперь испытывал неловкость и стеснение, отчасти потому, что считал, что чувствовать себя счастливее других и показывать это – жестоко. Кроме этой наивной глупости меня маяло ощущение, что я разочаровал женщину, не дав ей того, что она ожидала. Правда, тогда я не знал, что должно было с ней произойти. Но ведь должно! А не произошло.

На протяжении всей жизни Механик старался отдать тот долг женщине. Даже забывая о нем.

Этот важнейший эпизод в судьбе представлялся мне тогда конечным и единственным действием, исключающим возможность повторения. «Невозможно родиться дважды», – думал я, обнаруживая небывалую наивность.

– Вы спите под инжиром на надувных матрацах, – сказал запевала, заговорщицки похлопав меня по плечу.

– Ничего не было! – опять сказал я.

– Было-было, раз ты хотел этого и она хотела.

– Нет, мы не успели.

– Иди-иди! Она в саду.

Потом, много лет спустя после той ночи, читая «Пер Гюнта», я узнал наш ночной разговор с запевалой в диалоге Пера и доврского деда: «Я не жил с ней!» – «Но ты желал ее…»

И в раскаленном за день ночном саду я вижу не ту женщину, лежащую на надувном матраце под инжиром и с любопытством наблюдающую за моими дальнейшими движениями, а женщину в зеленом, ведущую за руку по шершавым плоским гагрским ступеням колченогого уродца, рожденного ею оттого лишь, что Пер Гюнт возжелал ее. Она преследует его всю жизнь, не давая освободиться полностью для любви. «Моя» женщина смотрела на меня с любопытством. Ну? Ты обманул меня? Или это солнце, кислое вино, или я так красива в деталях? Или, может быть, ты так неумел?

С того вечера во мне утвердилось чувство вины перед женщиной, которое, правда, никогда не мешало совершать повторные ошибки и вновь чувствовать вину, необходимость оправдываться перед друзьями, дурачить их, как мне казалось, скрытностью своих желаний и привязанностей. Отныне и впредь я всегда ждал этого «пойдем», а не говорил его сам. Почти никогда не говорил.

Та, под инжирным деревом, могла еще раз сказать «иди сюда», и жизнь моя была бы иной. (Спасенной?) Но она молча наблюдала за мной. Я тоже наблюдал и думал, что запевала может выйти в сад и, увидев, что я лежу под небом, а не под инжиром, поверит мне, что ничего не было.

Потом, в течение многих лет, в моменты, когда женщина будет смотреть на меня и ждать, я не смогу найти в своем лексиконе слово «пойдем», потому что это слово долго не станет моим. И только когда небо заржавеет на востоке и ночные шорохи уступят мир утренней тишине, и спохватившись, и отбросив страхи, ложные слова и защитные мысли, тогда я скажу тихо, почти так, чтоб она не услышала: «Иди ко мне», она действительно не услышит. Или узнает в словах чувство, которое ничего не может сохранить или приумножить, – чувство потери. И тогда я стану будить ее и прижимать ее руки к губам, и упрашивать, и обещать все, во что я в этот момент буду свято верить… И она, открыв глаза, полные синего солнца, улыбнется чудной, чужой уже улыбкой и скажет: «Все хорошо, милый. Это я виновата». И, пожертвовав этого ферзя, отложит партию в безнадежной для меня позиции, а я еще долго буду двигать обреченные фигуры, понимая, что надо сдаться и начать новую игру.

Женщина в зеленом: «Как тебя мне жаль! За вожделенье и такая плата».

– Ты скажешь или нет? – Глаза жены были сухими. Она точно знала, что я не скажу.

До конца моста было метров двадцать. Двадцать метров отделяли нас от другого берега.

– Ну?! – В тоне ее было превосходство. —

Подумай, куда ты идешь!

Я шел к берегу. Оставалось десять шагов.

– Да, – сказал я. – Есть!

Пять шагов мы прошли в тишине. Потом она сказала:

– Не выдумывай! Что ты фантазируешь?

Но я уже был не привязан.

Свободен.

Свободные полеты в гамаке

В прошлом Собакин, как и многие великие дилетанты, с любовью и талантом занимаясь не своим делом (он по природе – патологоанатом нашего строя), достиг умопомрачительных успехов, создав способ перемещения, где точка отрыва и точка приземления – одна и та же точка.

Не отрываясь я лечу,

Бегу, не двигая ногами.

Своими фигурными, то есть не обязательными к применению, фантазиями, которые он называет мыслями, Собакин поделился с воздухоплавателем Винсентом Шереметом:

– В странствиях своих по временам заметил я, что, не в пример просвещенным векам, в новых русских домах прислугу не приглашают за стол вовсе не из чванства, а лишь из опасения, что случайный гость спутает ее с хозяевами.

– Слово «спутает» здесь ключевое, – отвечал воздухоплаватель. – Рыболовная блесна, запущенная рукой любителя, может превратить прямую и ясную, как струна, леску в клубок спутанных смыслов. Тебе более не важно поймать беззащитного перед технической прихотью жереха. Распутать «бороду» и найти начало и конец – вот задача истинного удильщика. Не лови рыбу, источник фосфора, но спутай нить, ведущую из прошлого в пришлое, сплети сеть и стань ловцом человеков.

– По-моему, про ловцов человеков уже сказано до тебя.

– Я знаю.

По совету нашего друга Винсента, странствующего по нынешнему времени в ивовой корзине монгольфьера, Собакин, побродив по свалкам технических и философских идей прошлого и насобирав отторгнутого и случайно сказанного, изготовил межгалактический гамак, сплетя мировую (в смысле качества) сеть из антигравитационной пеньки пополам с трансцендентальным лыком, и отправился мотаться по мирам с целью опровергнуть свое соображение, что будущего нет, поскольку не получается его употребить, настолько хитро оно устроено. Стоит в него вступить, как оно тут же становится настоящим. В отличие от прошлого, которое настоящим не бывает никогда.

«Пребывая в гамаке времени, – писал перед своим перемещением Собакин, – подумал я, дорогой Винсент, что всю прошлую жизнь я проводил по чьему-то заказу. И хотя я делал только (ну, большей частью, может быть), что хотел, это был процесс соблюдения условий. Я их выторговывал своей толерантностью, якобы необязательностью и ленью, довольно-таки убеждая доброжелательную публику, что, мол, существует другая реальность, где происходят события, действительно занимающие меня.

Было много миров, в которых хотелось существовать. (Одновременно.) И без гамака, проникая в них, мне без усилий и умысла удавалось порой обаять эти миры, но никогда не удавалось стать их неотъемлемой частью, поскольку там не было единственного или предпочтительного места, которому я полностью принадлежал, хотя привязанностью пропитывался, если не чувствовал агрессии, и находил обитателей, принимающих меня таким, каким я им казался.

Свойство казаться было счастливым подарком Природы. Оно стало естественным и наивным методом предъявлять себя окружающему пространству людей, которые были милы мне. Значит, приемлемы.

Казалось, мне были рады, и я редко ошибался. Мне нравилось нравиться тем, кто нравился мне. Я ничего не требовал, кроме внимания, и занимал его на некоторое время, но почти всегда отдавал вовремя.

Таинства рождения и смерти, подаренные Создателем (никем до нашего оцифрованного времени не оспариваемые), я воспринимал как законное и единственное для меня условие случайного пребывания на земле.

Я мало что знал о своей жизни и не так уж много интересовался чужими, предполагая у каждого свою тайну, но замечал и непозволительно понимал многое. В деталях поведения других мне открывались и собственные скрытые смыслы, поскольку свои умолчания и хитрости маскировки реальных мотивов поведения мне были понятны.

Ты, Винсент, из немногих, кто знает, что окружить тебя могут не только снаружи. Из этих необходимых и приносящих радость связей с миром всегда при желании можно найти выход. Ты в центре (каждый ведь в центре своего круга), выбираешь способ общения или паузу в нем, если устали узы, и распахиваешь руки, но не для объятий, а чтобы, обозначив утомленную близость и сохранив отношения, без потерь выйти за пределы…

Однако, воздухоплавающий друг мой, будучи окруженным изнутри, ты испытаешь затруднения со способами для освобождения. Разве что остается возможность дать понять. Любимые и любящие перетерпят намек, не распознав в нем скрытое намерение остранения, которого сам страшишься. Они его не заметят даже, но ты-то, оглянувшись на прекрасный мир, поймешь: везде чужой».

«Это ты-то, Собакин, везде чужой?!» – напишет немедленно Винсент Шеремет радиограмму, но она из-за встречного ветра не дойдет до адресата, а занесет ее на Русский Север, и она выпадет на землю в деревне Смутово, что на Пинеге, в огороде бабушки Ефимии Ивановны Подрезовой.

– Володя! – крикнет она сыну, глядя в окошко и отрываясь от самоварного чаепития с размоченными сухарями. – Коров еще не гонят? А глянь-ка, что в огород с неба упало.

Но Володя не услышит.

Держу пари, что Собакина не было на «круглом» дне рождения Ирины Александровны Антоновой в Доме приемов бывшего ЛогоВАЗа, когда Михаил Жванецкий, проходя мимо автора этой заметки, стоявшего в нерешительности выбора среди накрытых столов, откуда зазывали разные вполне симпатичные миры, сказал мне впроброс (без драматической интонации): «Везде чужой».

«Приземлившись» на планете Плюк в галактике Кин-дза-дза, Собакин свернул свой гамак и, сунув его под мышку, чтоб не украли, немедленно подружился с двумя инопланетянами, свободными, по местным понятиям, художниками. Они были в зрелом, но не более, возрасте и нисколько не угнетены тем, что, как было принято на этой планете, пели свои сценарии и фильмы, находясь в большой клетке с куполом (словно сработанной для очень крупных попугаев), в которую вошли сами и закрыли за собой дверь. Не на замок.

Тот, что постарше, строил свои планеты на белой простыне, часто благодаря фантазиям того, что помладше. Бывало, ему помогали и другие достойные певцы в клетках – Гена, Виктор, дядя Саша, а из дам – неизбежно прекрасная или просто неизбежная невеста – Виктория. (Она была не чья-нибудь конкретно невеста, а просто так ощущала жизнь…)

Мама, мама, что мы будем делать,

Когда настанут зимние холода?

У тебя нет теплого платочка,

У меня нет зимнего пальта!

Гия, тот, что старше, пел лучше, чем Резо. Впрочем, я никогда не слышал, как Резо поет. Может, это другой Карузо или Баттистини, но он болезненно опасается, что его могут заподозрить, будто он и вправду поет не хуже Карузо (или вообще делает что-то лучше других и тем может обидеть этих других), потому он вовсе не пел. Только если дома, один и оглянувшись. Тогда может послушать Крошка, его жена, имя которой Елена (но этого никто не помнит). Она еще моложе Резо, которому теперь хорошо за восемьдесят, хотя они с Крошкой родились в один день. Но в разные годы.

Гия теперь уже умер, хотя жил до последнего своего дня. И работал. Ему было очень тяжело, он дышал кислородом из машины, потому что хорошего кислорода на нашем Плюке нет. Потом не хватило и этого воздуха, и ему в чистой больнице поставили в горло трахеостому, отобрав последнее, что связывало с прошедшей жизнью, – голос. Он дышал, жил и ждал, когда уберут трубку, мешавшую ему попрощаться с этим миром.

В день, когда Георгию Николаевичу Данелии вернули голос, Собакин оказался в его палате. Рассказывал, что Гия прошептал: «Как ты?» И, не слушая ответ, поскольку помнил, что Собакин глуховат и может не расслышать его шепот, сделал жест кистью: иди, мол, иди. Потом…

Этот жест я узнал. В гениальном его фильме «Не горюй!» великий грузинский актер Серго Закариадзе, собрав друзей на свои прижизненные поминки, переходит в другую – темную при ясном дне – комнату, с похожим движением руки. Э-э!.. А друзья поют. Как же они поют – грузины! Вместо слов прощания. Да и что слова? Они всегда обращены к тому, кто уже их не слышит. А слышат те, кому эти слова ничего не добавляют.

Сам жил.

Стригите ногти как хирурги, чтобы не оставлять возможность тем, кто сочувствует ушедшему, с любопытством изучать подноготную его жизнь (которая накапливается, хочешь не хочешь) и трактовать поступки вольно, не опасаясь быть опровергнутыми.

А слова надо говорить тем, кто слышит. Я бы и памятники, если талант и вклад очевиден (тут, разумеется, вопрос: кому очевиден? Ну, допустим, мне, Собакину и Винсенту), воздвигал, чтобы доставить радость или смущение достойному, еще исправно дышащему персонажу, а не напоминать забывчивым нашим сменщикам о нем потом как о достижении страны в области культуры, науки или еще чего, когда монументы очень разного достоинства превращаются в знаки отличия Родины. А Родина-то, бывало, считала их прототипы расходным материалом, а то и тормозом ее мифического прогресса и не экономила их жизней. Так иные военачальники, решавшие какие-то задачи ценой чужого живота (тысяч животов, десятков тысяч, сотен тысяч…), затем вывешивали себе на грудь ордена ввиду общей на круг победы, а надо бы – поминальные венки.

А тут и достижений-то у страны не густо вроде, а памятники стоят людям, иной раз достойным, кого при их жизни и государство не чтило вовсе. Смотрите: Королёву (сидел), Цветаевой, Высоцкому, Булату, Бродскому (мешали им жить за то, что позорили страну), Сахарову в Питере (этого трижды героя вообще сослали в Горький), Мандельштаму в Воронеже (убили в лагерях), Варламу Шаламову (многолетнему сидельцу) памятная доска на доме в Москве…

(Правда, и медных болванов, кого с крестом, кого с автоматом, кого с трубкой, на мундире Родины – она у нас с армейским уклоном – военно-патриотические умельцы натыкали немало.)

Рассказывал Собакин, что у них со скульптором Георгием Франгуляном была идея создать не памятную доску, а «знак присутствия», признания живущего. На доме у Чистых прудов, где в квартире на третьем этаже уже безвыходно жил Мастер, укрепить на стене рядом с окном ржавый, обаятельный, прилетевший из галактики «Кин-дза-дза» небольшой пепелац и соорудить надпись из двух слов: «Здесь Данелия». Город бы не испортило, а человеку, который столько лет нас радовал, было бы приятно.

А если бы ему было бы приятно, то и нам было бы приятно, как говорил герой его фильма «Мимино», которого блистательно сыграл Фрунзик Мкртчян.

Но им намекнули, что надо бы дождаться финала, и тогда, подытожив награды и заслуги усопшего перед теми, кто награждает, лет через пять (видимо, для осознания) после ухода, с согласия жильцов, разумеется, можно осчастливить претендента бронзовым знаком на стене. А ему между тем совершенно безразличны наши прозрения или заблуждения, и даже высокая оценка прижизненных заслуг через торжество признания его смерти.

Смерть для единственного ее участника – непривлекательно буднична. И страх ожидания ее может быть мучителен. Особенно если жизнь не исчерпала свои желания до конца. Да хоть бы и исчерпала…

Привычка жить не спрашивает смысла.

Все красивые уходы из жизни, бытующие в легендах, в поэзии, прозе, исторических фантазиях и былях, описаны-то живыми людьми. Это всё модели, придуманные для себя. Или, если есть идеологический и безнравственный заказ для других, иногда с подловатой задачей приучить солдата к тому, что долг перед обществом важнее любви к себе и ближним.

Сколь красивы слова – «сильнее смерти!». Но они означают только то, что она тебя не посетила. Бороться надо бы за жизнь, а не со смертью. Она непобедима.

Литературные модели бывают впечатляющими. Но недостоверными. Опыт чужим не бывает, а свой описать не дано. Другое дело – умирание. Оно мучительно для человекосознания, как последняя неисправимая ошибка. Длительный ли это поход в бесконечное никуда или ослепительный миг.

Хотя ошибки нет. Надо (кому я это говорю? ведь слово «надо» почти всегда означает рекомендацию что-то предпринять или решить другому, а я здесь, с вами), надо принять свою природу.

Осознать свою невечность помогают (ну, давайте допустим) сила характера, самоирония и вера в Бога.

Самоиронию Данелия сохранил в полном объеме, хотя в хорошем настроении расходовал ее всю жизнь без экономии.

– Спрашиваю тебя, как сертифицированного дурака, могу я стать на восемьдесят четвертом году жизни членом вашей академии или еще подождать?

– По-моему, ты созрел, – сказал я.

Президент Академии дураков Слава Полунин с роскошным дипломом и дурацкой корзиной овощей и фруктов прибыл в квартиру на Чистых прудах, чтобы в торжественной обстановке вручить сертификат о том, что теперь Георгий Николаевич Данелия является действительным членом академии в звании «Полный дурак». В тот же вечер академик позвонил своему другу, выдающемуся композитору Гии Канчели, похвастаться высоким званием.

«А я? Гия! Разве не достоин? Столько фильмов сделали вместе».

И мы написали рекомендации, которые были признаны обоснованными.

В те же поры, когда Данелии выходить из дома было уже трудно, Нана Анджапаридзе-Геловани пришла к нему со священником и крестильной рубахой.

Он волновался и ждал ее – красавицу, добрую подругу и однофамилицу мамы, Мери Ивлиановны (Мерички, как звали ее его друзья), и ее сестры – великой грузинской актрисы Верико Анджапаридзе, которая, кстати, блестяще сыграла эпизод в фильме «Не горюй!».

(Да, иногда на эпизоды он приглашал тех, кто ему просто мил. Так и я оказался в роли крестного отца, в хорошем смысле, вместе с крестной матерью Наной.)

Для него крещение было не подготовкой к прощанию, а намерением дать себе знак к продолжению жизни. Все годы после «Кин-дза-дза» его мучила потеря сына Коли. Он прятался от бесконечного прокручивания страшной картины, загружая себя. Выпивать бросил, понимая, что это не избавляет его от ощущения вины, которую он себе назначил, да к тому же и не с кем было уже… Работа спасала его всегда. Он стал писать чудесные книги, никого не поучая и не надоедая читателю теоретическим обоснованием того, что не укладывается в науку. Таланту, который он за собой знал, обучить нельзя, и поделиться тоже никому не случалось. А вот продуктом дарованного и обретенного, который он вместе со сценаристами, операторами, актерами, композиторами, художниками, et cetera… нам приготовлял, отчего же?! Пользуйтесь!

Книги, впрочем, были занятием. Делом он полагал кино. Но на создание съемочной группы, командировки, поиск актеров сил уже не было, и он затевает анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза». Который потом завоюет главный приз на Токийском кинофестивале, получив «азиатского Оскара».

В те годы Собакин еще не вернулся в своем гамаке из путешествия, хотя, думаю, его впечатления от посещения Плюка мало что изменили бы в решении анимационной картины, но поговорить с Данелией они могли.

Нет, пить не будем. Просто посидим.

Георгий Николаевич не любил, когда ему предлагали готовые идеи. Все сценарии он дорабатывал до состояния, когда они переставали ему сопротивляться, и, внимательно прислушиваясь к советам, поступал по-своему.

– Как ты думаешь, оставить в живых Сеню (одного из достойных героев «Паспорта»)? – спрашивает он меня вечером.

– Оставь, симпатичный тип!

Утром спускаюсь к нему на один этаж попить кофе.

– Неприятная новость. Пока ты спал, он, переходя границу, наступил на мину.

Не сомневаюсь, что встреча с Собакиным была бы Данелии интересна: что там изменилось на планете с того времени, как они с Габриадзе ее придумали?

Из дневника Собакина на Плюке

«Жизнь плюканина нанесена на плоский жетон, потерять который равноценно потере жизни. Государственный компьютер следит за твоими движениями и учитывает без спроса твой голос, даже если ты молчишь. Правители следят, чтоб у тебя не было тайн, а только правила поведения. Чтобы было понятно, моделирую на нас: прохожий идет только по правой стороне на зеленый свет с определенной ему скоростью и трезвый. Остановиться может в отведенных для этого местах. У всех на видном месте регистрационные номера и права на пользование улицами и дорогами. Если ты присел у речки (они у нас пока есть), выпил рюмочку, обнял не заявленную в маршрутном листе барышню, и дальше вы пошли не разбирая дороги, потому что хорошо и красиво, – вы антиобщественное явление, приравненное к групповой демонстрации протеста. А если еще запели “Шумел камыш” или гимн со своими словами, то можете быть сублимированы. Для этого плоский ожетоненный народ, нажимая на своих компьютерах кнопки GBP-LTW, и принимает единогласное решение о том, чтобы вас испарить».

«Они все время работают, но ничего не производят, кроме пустоты.

Вся интеллектуальная, техническая и экономическая мощь Плюка направлена на создание подземной гиперзвуковой ракеты, которая должна создавать пустоты, куда будут проваливаться вражеские страны, но других стран на планете нет, и они роют под собой, готовясь к войне, хотя уничтожать, кроме своих граждан, некого.

У них нет ВВП или совокупного продукта. Главная экономическая задача – повышение ПНГ, пафоса национальной гордости».

«Население живет в норах, оснащенных мощным интернетом, контролируемым Управлением Единственно Правильного Мышления, и работает в гигантских пещерах, которые иногда обваливаются, и, несмотря на то что плюкан еще много, правители устраивают временные мемориалы на месте провала, дают посмертно ордена и семьям разрешают рыть новые пещеры».

«Плюкане гордятся, что они единственные на планете (а других и нет) научились есть песок и пить нефть. Правители внимательно следят, чтобы население не подрывало здоровье и не использовало генно-модифицированные продукты».

«Верховным правителем, как это известно из фильма Данелии “Кин-дза-дза”, у них господин ПЖ. В старых типографиях так обозначали шрифт ПолуЖирный, то есть который тужится быть жирным. Важным. ПЖ может быть аббревиатурой слова ПоЖизненный, но предположить такую дикость на демократическом Плюке было бы поверхностным взглядом путешественника. О ПЖ ходят только легенды: что он летает, как птица киви, ныряет в песок, как рыба крот, и ловит там для народа светлячков, которые, впрочем, на Плюке не водятся.

О жизни ПЖ никто ничего не должен знать, только знать его».

«У местной знати огромные замки, уходящие в землю, с искусственным небом, луной и летучими мышами, которых они в пищу все-таки не употребляют, и огромные яхты. Поскольку моря нет, их возят на платформах по песку и любуются, у кого больше.

Во время этих парадов плюкане вылезают из нор, и им разрешено гордиться дорогими судами как своими».

«Под землей они настроили храмов для богов родов войск, отраслевых министерств, тайной и явной полиции (оцелопов) и грандиозную пустоту для бога, охраняющего администрацию ПЖ».

«На планете Плюк все чиновники обязаны воровать и брать взятки. Большие начальники воруют большие деньги, наполняют ими бассейны, где давно нет воды, и купаются в валюте.

Окружение ПЖ иногда ради смеха и примера вылавливает из этих денег укравших сверх принятого и забывших поделиться товарищей.

Лучше всего они клюют на портфель с колбасой».

«Как расшифровывается КЦ, я не знаю, но понял, что это необыкновенно дефицитное на Плюке вещество чести. Аборигены хотят добыть его или украсть у случайно попавших на планету пристойных землян с единственной целью – перепродать».

Иногда мы с Данелией беседовали о высоком и наблюдали его. Но футбольное испанское «классико» случалось нечасто, к тому же Николаич уже плохо видел, а я слышал не всё, и его это раздражало. Тем не менее говорил он тихо.

– Ты за кого будешь болеть?

– За «Реал», – отвечал я, зная, что он любит Месси. Это была ожидаемая жертва качества.

– Тогда я за «Барселону», – брал он фигуру.

Ему был нужен спарринг-партнер. До последнего дня.

Гия был отчаянный спорщик. Временами он впадал в оправдание своих бывших надежд на нереализованное социальное равенство в стране, где вырос, жил и где выкроил собственное поле, куда мы ходили дышать чистым воздухом обаяния и любви.

У него была привилегия очень крупного художника населять свои родины персонажами, которые становились близкими на всю нашу жизнь. Более близкими, чем многие собственные родственники. Потому что Бенжамена, Луку, Травкина из «33», Мимино и Хачикяна, Бузыкина с Варварой и соседом Василием Ивановичем – «хорошо сидим», двух инопланетных плутов Уэфа и Би с земным прорабом дядей Вовой и еще, и еще… мы выбрали сами в друзья или попутчики на дальнюю дорогу, а родственников, как говорит Собакин, судьба нам втюхивает весьма различного ассортимента. Там – свобода, здесь – приговор. Ну да, порой оправдательный.

«Не горюй!» – родина прошлого. «Кин-дза-дза» – будущего. А все, что было между ними (вольно пренебрегая хронологией), – родина настоящего.

Данелия был не беден на дружеские отношения, многих любил и иногда доверял чужому мнению.

Тонино Гуэрра был одним из тех, к кому он прислушивался, а не обдумывал во время разговора, как бы остроумно и убедительно возразить. Медаль «Амаркорд», которую Феллини и Гуэрра учредили как собственный знак за лучший фильм и наградили «Не горюй!», почитал самым важным призом в своей биографии. Они с Тонино часто перезванивались, уговаривая друг друга, когда кто-то из них «первым перейдет в другую, – как говорил Гуэрра, – комнату», не теряться там и подождать у входа. Больше-то спешить некуда. Потом о деле: «Гия! Там у тебя в анимационном фильме в одном месте должна быть гроза».

Данелия обаятельно смеялся, как будто соглашаясь, и переводил разговор на нейтральные темы. С Гуэррой ему спорить не хотелось.

В финальном варианте картины, впрочем, гроза была, о чем он с удовольствием сообщил Тонино.

Он был старше Данелии на десять лет и ушел раньше.

«У него все сложилось, – сказал Данелия, когда я пересказывал ему хронику хороших итальянских похорон. – А я хотел опередить Женю Примакова. Он бы позаботился, чтоб я был в хорошей компании: Вадим Юсов, Лёлик Табаков, Лёва Дуров, Слава Говорухин… Там есть рулетка, как думаешь?»

Он и оказался на Новодевичьем в этой компании.

Почетный караул и военные с карабинами напомнили кадр из его фильма «Настя». Правда, песню «Вот возьму и повешусь, тру-ля, тру-ля, тру-ля, тру-ля-ля» он не услышал. А услышал, как русские отцы отпели его на русском, а приехавший из Тбилиси священник прочитал прощальное слово патриарха-католикоса Илии II на грузинском языке.

Тут в инвалидном кресле с охапкой белых роз подкатила Галина Борисовна Волчек проститься с другом и режиссером, в чьем первом не сохранившемся фильме, снятом еще на Высших режиссерских курсах, играла Варвару, жену Васисуалия Лоханкина, с Евгением Евстигнеевым.

– Как хорошо выглядит Гия, – сказала она.

– Клянусь, Галя, ты выглядишь лучше.

– Ну тебя! – засмеялась Галина Борисовна, талантливая и в юморе.

В это время грянул залп ружейного салюта.

Она отъехала на своей «тачанке», посмотрела на красавцев в дорогой армейской униформе.

– Лучше бы они ему спели это… «на речке, на речке…» – Потом закурила и сказала: – А я, Собакин, любила с ним поговорить.

Но в конце своего дальнего похода у него осталось, пожалуй, мало партнеров для этого развлечения. Ему приходилось довольствоваться нашими беседами о впечатлениях (порой серьезных), которые мы накопили лет за сто шестьдесят жизней, если сложить.

– Рождение человека, – говорил он, глядя в окно на Чистые пруды, знакомые ему с детства, – это таинство Божие. И смерть – таинство. Человек ведь задуман по образу и подобию. Нет?

– Нет, – говорю я, как часто говорят грузины в начале фразы, даже соглашаясь. – Конечно!

– Жизнь – тоже таинство. Но если ее превратить в рациональную, просчитанную математическую модель и тем лишить тайны – разве не будет это разрушением божественного замысла?

– Конечно!

– Человек, созидание Господа, превращается в подобие цифрового носителя… Если всё можно проверить, то во что верить?

– Конечно!

– Или ты думаешь, что на Земле больше нет места для успокоительной мечты о том, что никогда не кончается?

У меня было желание ответить словами отца Гермогена из великой сцены прощания героя с этим миром в «Не горюй!», но сказал:

– Конечно! Хочешь конфетку?

– Нету у тебя.

В ходе эпизода прощания в фильме два крестьянина

приносят гробы в дом доктора и слышат веселую музыку

поминального застолья по не усопшему хозяину.

– Леван, там гробы принесли. Тебе черный или красный?

– Черный!

– Гия! – говорил я ему весело. – На каком доме

повесить мемориальную доску,

конечно, когда придет пора?

На этом или на Чистопрудном, двадцать три?

– На двадцать третьем. Где я жил с мамой.

Пока не удалось, извини,

но я помню.

Счастливый случай по имени Тихонов

– Отчего ты загрустил, Собакин?

– У меня ощущение, что живу вместо кого-то, кто жил хорошо и счастливо.

– Это ли повод?

– Но, может, кто-то чувствует, что жил вместо меня. Мне жаль этого человека.

Когда-нибудь Собакин все-таки позвонит и будет обласкан, ибо его вины в том, что он внезапно исчезает, нет.

Только свойство.

И безупречно ли мое поведение с любимыми друзьями? (Между двумя последними словами вы вольны поставить запятую. Я сэкономлю ее.)

«Время, потраченное на общение, даже бессмысленное, я не считаю потерянным, – писал мне Собакин в письме, которое я так и не удосужился прочитать. – И себя потерянным в этом времени не считаю. Скорее заблудившимся типом, который вместо поисков дороги из леса старается запомнить красивые места, будто к ним удастся вернуться. Иногда удается.

Отношения с людьми, расположенными ко мне, – это радость, развлечение, откровение и одновременно, увы, цепь защит разного уровня. Большей частью я берегусь слов (ведь и поступки говорят словами) и редко сближаюсь, сторонясь случайных, совершенно не имеющих дистанции объятий. Они исключают распознавание выражения лица, которое оказывается в тылу, у меня за спиной. Это дает возможность подмигнуть кому-нибудь третьему, а хоть бы и себе в зеркале. Ну, мол, ты понимаешь…

Объятия так обманывают людей, что им мстится, будто они обретают особое право на узнавание твоих подробностей».

Припоминаю, друг Собакин, как активно пытался я разрушить дистанцию и виртуально «обнять» знаменитого Дьякова, алтайского метеоролога, предсказавшего великие засухи семьдесят второго и семьдесят третьего годов.

«Вы меня исследуете! А я не люблю, когда меня исследуют!!!» – страстно прокричал Анатолий Витальевич в мою оставшуюся жизнь. На все времена.

«В мире много прекрасного. В мире прекрасного много разного. Нам принадлежит не всё, – говорил воздухоплаватель Винсент Шеремет. – Но наши долги, кроме нас, оплатить некому».

Александр Иванович Тихонов чем-то напоминал Ленина, который, по легенде, почерпнутой мной из школьной хрестоматии, выкрикивал, возвращаясь из гимназии: «Из латыни – пять, из истории – пять», – и так буквально по всем предметам.

Только что Саня изображал дискобола на пустом постаменте против правительственного дома на Терещенковской улице (в плавках все-таки), объявив прибывшим милиционерам, что он репетирует композицию для дружественного нашему строю греческого скульптора Мирона, борца против черных полковников. Дочь генерала, из зрителей художественной акции, сраженная совершенной фигурой Тихонова и его знакомством с греческим скульптором-антифашистом, предложила ему дружбу, но он сказал, что сегодня дружить не будет, поскольку отбой у ватерполистов молодежной сборной страны, съехавшихся в Киев для тренировок и размещенных в огромном номере гостиницы «Театральная», был в одиннадцать, однако завтра готов идти с ней сразу к родителям. И пошел.

Генерал был небольшого роста, без фуражки, но в форме. И хотя претендент на руку дочери с уголовным ежиком ему не глянулся, Саша исправно делал «равнение налево, равнение направо», улыбаясь без подобострастия и сверкая железной фиксой, пока отец невесты нервно ходил по большой с тремя (тогда) телевизорами квартире в пассаже на Крещатике.

Вечером Тихонов шел вдоль лежбища молодых ватерполистов и выкрикивал: «Женюсь! Телевизор в каждой комнате, ремонт родного барака в Коломягах, всем друзьям единовременное пособие, никакого хамства под воротами противника». (Правда, похоже на Ленина?)

На следующий день после того, как его удалили из воды за грубость, он сел на бортик бассейна рядом со мной, дожидающимся своей очереди постоять в контрольной игре в воротах, и сказал:

– Слушай! Зачем мне телевизор в каждой комнате? И генерал. Дом в Коломягах и так хорош. Сел на трамвай, и через полчаса на Литейном. Приезжай в Питер! Поступишь в Ленинградский университет на журналистику. Нам в университетский «Буревестник» нужен вратарь. ГВ поможет.

– Правда, приезжай! – подтвердил Игорь Лужковский – один из самых быстрых спринтеров страны, мягкий питерский интеллигент, сын учительницы русской литературы, тоже, на мою счастливую судьбу, сидевший на бортике в ожидании замены. – Можешь летом пожить в комнате у мамы Жени на Мойке, пока она на даче. Будешь соседом Пушкина наискосок.

(И Александра Сергеевича, и хранителя его дома Нину Ивановну Попову они, не зная того, подарили в друзья тогда на все годы жизни.)

Случай – сводник. Случай – шанс. Случай – плод жизни, одно из удачных ее достижений. Поди рассмотри его, определи его роль в твоей судьбе. Потом, спустя годы, понимаешь: не случись – и все пошло бы неведомым путем. Иные друзья, дети, профессия… И ничего, что составляет тебя теперь, не было бы.

Они предложили мне мою жизнь, и, хотя тогда мне не дано было ее предугадать, я кивнул.

– Давай! – сказал Игорь. – Физкультурное образование у тебя есть, получишь еще и гуманитарное. Будешь гармонической личностью, как Тихонов. ГВ поможет.

Не каждый шаг – поступок. Чаще поступком оказывается путь, по которому идешь. Тысячи шагов. Но первый отличается от остальных выбором. И хотя кажущееся отсутствие выбора – проблема твоей судьбы, она – не приговор, а предложение, которое тебе сделала жизнь.

– Не судьба! – ухмыльнулся Собакин, когда двери трамвая закрылись перед нашим носом, хотя он еще долго стоял на остановке, ожидая зеленого света. – Кто-то придал фатальное звучание этой бессмысленной народной мудрости, освобождающей тебя от усилий выбора. Пошли пешком! – сказал Собакин. – Отказ от судьбы – это тоже судьба.

И мы пошли.

А я поехал в Питер. В надежде на себя и на таинственную ГВ.

Но больше я надеялся на Тихонова. Неудивительно. Он обладал, как сказал бы Ленин, которого он мне один раз напомнил, нечеловеческим магнетизмом. Выходец из рабочего барака в пригородных когда-то Коломягах, он окончил Институт физкультуры имени Лесгафта и истфак Ленинградского университета, играл в основном составе ватерпольной «Балтики» в высшей лиге, плавал по мировым океанам старшим помощником на судах Балтийского пароходства, учил плаванию своих профессоров и, наконец, возглавил Школу спортивного мастерства на Каменном острове, которую видный ленинградский самбист вскоре присмотрел для людей, которых знал лучше, чем Тихонова. И Александр Иванович отправился тренировать женскую ватерпольную команду и судить ватерпольные чемпионаты. Судил (ватерполо), рядил, выживал.

Саня жил небогато, но бойко. Каждое утро, хоть в дождь, хоть в снег, он бегал по своему району, который в городе звали ГДР («Гражданка Дальше Ручья»), чтобы быть в форме, если жизнь попадется ему под горячую руку. Но она часто оказывалась быстрее и неожиданнее в своих атаках, хотя не бегала. А шла. Неотвратимо.

Всё, что я сказал сейчас, – это только остеология. (В институте мы оба учили анатомию.) Перечисление костей скелета. А ведь он был одет живыми мышцами, опутан тонкими нервами и накрыт чувствительной кожей.

Тихонов героем не был. Героем человека назначают чаще в результате отважного поступка, желательным условием которого для окружающих является его смерть. Он уже не составит никому конкуренцию и не вызовет зависть. Мертвым не завидуют. А Саня долгое время был жив.

Подвиг – это что, Собакин? Жертвование или гибель во время исполнения долга или проявления беспримерной смелости поступка, замеченная начальством для примера другим смертям, во имя успеха этого же начальства.

Посмотрите на броню из десятков орденов наших бравых полководцев. Я о мере вкуса носителей этих иконостасов не говорю, но мундиры маршалов напоминают мне мемориальные кладбища солдат, своими жизнями оплативших эти знаки отличия от других…

А ватерполист Александр Иванович Тихонов не погубил ни одной жизни, а одну спас точно – мою. Точнее, предложил мне. И ее живу.

«ГВ поможет». Наверное, так оно и было, но я готовился к экзаменам так тщательно, что в один присест поступил на факультет журналистики, который долго и счастливо был отделением филологического факультета, что дало возможность слушать лекции звезд истории русской литературы: Бялого, Беркова, Макагоненко – и даже на дому сдавать экзамен великому Проппу, и вдобавок сам успешно прошел на вечернее английское отделение филфака.

ГВ (на самом деле ЛВ – Лариса Владимировна Дубравицкая) была старшим преподавателем или еще кем-то более важным на физкультурной кафедре и отвечала за водные виды университетского спорта. «Галина» был ее позывной, когда она еще девчонкой работала разведчицей-радисткой в тылу врага. Этот позывной она принесла в мирную жизнь, которая по-женски уже как-то и не успела сложиться. Ни она, ни ее сестра, балерина Милица, замужем не бывали. Они жили втроем с отцом – профессором Ленинградской духовной академии.

Дом был полон университетских спортсменов, к которым не столько по возрасту, сколько по опыту ГВ относилась как старшая сестра. А Тихонова она любила. Будучи старше и, по-видимому, пропустив из-за войны и ранения первую любовь, она решила, что Александр Иванович будет последней. Она-то решила…

Был ли ответ, я не знаю. Разница лет в десять в этом возрасте велика, к тому же в Тихонове была заложена программа саморазрушения, которая в силу его внешней беспечной жовиальности, врожденного артистизма и стремления к игре угадывалась не сразу. Но окружающим нередко приходилось его терпеть.

Все-таки тянет меня исследовать!

– Ты читай слова, – сказал Собакин, когда я спросил о его отношениях с Анной, – а не смотри на мой опыт.

– Но ты ничего не написал, Собакин!

– Читай по губам. Губы на периферии лиц, и за ними никто не следит. Контролируют выражение глаз, которые, как красиво придумал Толстой, якобы «зеркало души». К тому же иногда они прикрыты веками, как в метро. А по губам ты прочтешь больше. Их забывают контролировать сознанием.

– Ну и почему же вы расстались с Анной в этот раз?

– Я напишу словами, чтоб ты не мучился с губами.

Он достал ручку LAMY, которую ему привез с берлинского блошиного рынка сердечный друг и хирург профессор Алекси, и написал: «Она каждый день насиловала меня радостью».

Тихонов был невыносимо обаятелен. Или обаятельно невыносим. Он позволял себе в общении веселую нагловатую правду. Другому бы не сошло.

Здоровые ватерполисты, и без того невероятно окрепшие в своей неласковой игре, жарким летним днем в Солнечном, под Питером, на берегу Финского залива играли в гладиаторское пляжное регби. А неподалеку была дача члена ЦК нашей любимой партии, первого секретаря Ленинградского обкома Василия Сергеевича Толстикова, свирепого поборника коммунистических идеалов (особенно в культуре), того самого, который, став послом СССР в Китае, принял, как говорили горожане, немецкого посла за испанского и имел с ним продолжительную беседу.

Указом еще товарища Кирова ничья дача не могла выходить к воде, и, чтобы окунуться в Финском заливе, надо было преодолеть метров пятьдесят внешнего пространства.

Во время очередной «схватки» Саня увидел, как партийный деятель в трусах, сопровождаемый одним телохранителем, идет к воде. Купаться. Забыв свои игровые обязанности и зажав кожаную дыню под мышкой, потный и вывалявшийся в песке Тихонов, легко оттерев охранника, подошел к Толстикову и, положив грязную лапу на белый, хорошо выраженный животик хозяина города, сказал:

– Что-то ты поправляться стал.

Мы замерли, ожидая крупных неприятностей, однако Василий Сергеевич, с опаской посмотрев снизу на Александра Ивановича, сказал, словно оправдываясь:

– Работа сидячая.

– Приходи ко мне в бассейн. Уберем лишний вес.

– Спасибо! – сказал партиец в трусах.

Тихонов был правдив и большей частью весел, чем опровергал устойчивое мнение, что люди, говорящие правду, малоприятны, часто желчны, порой скрывают ревность к жизнерадостным, безответственным врунам. А между тем способность, как гениально сказал Гоголь, прилгнуть требует ума, фантазии, памяти, такта и, что покажется странным, правдоподобия.

Всё чрезвычайно серьезное – комично. В Тихонове было нечто присущее таким высоким клоунам, как Никулин.

В техникум, где Александр Иванович преподавал одно время историю, я заглянул во время контрольной работы. Серьезный Тихонов в костюме и галстуке сидел в аудитории за последним столом и, словно пастух, наблюдал за стадом.

– Садись! – сказал он мне и обратился к студентам: – Так, товарищи, перерыв. Сейчас известный (он был склонен к преувеличениям) журналист, мой друг, расскажет вам, как делать стенгазету. А вы, Суслопаров, пишите заявление.

– Какая стенгазета? Какое заявление?

– Ты можешь ограничиться приветствием к молодой технической интеллигенции. А заявление такое: «Я, Суслопаров Владимир Ильич, в случае рецидива списывания контрольной работы разрешаю А. И. Тихонову сделать со мной что угодно».

– И что ты сделаешь?

Он снял пиджак и напряг бицепс. Студенты замерли, наблюдая сцену.

– Ничего! – сказал Саша и засмеялся. – Но им будет что вспомнить из своей тоскливой жизни.

Он был из тех людей, которые, если их толкнуть под столом, мол, думай, что говоришь, немедленно и весело спрашивают: «Что за тайные знаки? Разве я не прав?»

«О! – говорил он, когда я к нему приехал на Гражданку, по моей версии, первый раз с дамой. – Марлен Дитрих тут была, Мэрилин Монро тоже была (Тихонова отличала чрезвычайная щедрость, в том числе и в оценках), теперь Софи Лорен».

И Софи Лорен полюбила Тихонова навсегда. На него мало кто обижался. В нем не было корысти зла. Он никого не опровергал и редко спорил. Разве с ватерпольными судьями, которые наказывали его за излишний азарт под чужими воротами.

Было не то чтобы трудно, а неохота ему противостоять. Наблюдать интереснее.

У меня были проблемы с политэкономией социализма. Не давалась она мне. А доцент Алексеев занимался плаванием в оздоровительной группе преподавателей ЛГУ, которой руководил Александр Иванович. Днем они его учили на истфаке, вечером – он их. «Ну, дистрофики, – весело командовал Тихонов, – построились и в воду!»

Доцент стоял под душем в одной шапочке, когда мощная фигура заслонила выход из кабинки.

– Мой друг Юрий Михайлович знает предмет на пять.

– Он не ходил на занятия.

Тихонов потянулся к крану и прикрутил горячую воду.

– Я подписал конвенцию о запрещении пыток преподавателей политэкономии социализма, но Гаагский суд меня оправдает.

– На четыре! – не сдавался доцент.

– Зачетку в операционную! – повернулся ко мне Саня.

После бассейна они с доцентом обмывали мою стипендию в баре пивоваренного завода имени Стеньки Разина.

Александр Иванович Тихонов не создал учения, не воспитал учеников (ну, может, кого-то из женских ватерполистов). Он просто вынянчил место в моей душе и изменил жизнь (к лучшему, уверен) одного человека. Он помог сделать шаг. И забыл об этом.

Зачем я написал этот текст? Из чувства вины, господа!

В чем же моя вина перед этим человеком, кроме

привязанности к нему? Не в том, что я есть.

(Читайте текст, а не исследуйте опыт.)

А в том, что его нет. Хотя Тихонов и другие

мои друзья мне не принадлежали.

Вот и Собакин ворчит: «Необретенные потери мучают

нас временами. Не мешайте процессу.

Отношения не завершены. Ушедших надо

вспоминать, а живых помнить».

Ишь, какой умный.

Оценка. Кому верить

Представление персонажа, участника действия (автора)

С детства я жду одобрения своих действий. Словами. Слово для меня важнее поведения. Да ведь слово – поведение и есть.

Потребность в оценке себя пришла гораздо позже, чем я оценил слово.

Во дворе киевского Театра русской драмы по Пушкинской улице, номер семнадцать, мы – актерские дети – играли у огромной противопожарной бочки высотой метра два. Когда после войны стали показывать трофейные ленты, киевляне устремились на фильм «Девушка моей мечты», где звезда кино и мюзик-холла Марика Рёкк купалась в бочке совершенно голой, что можно было понять, поскольку она выныривала из воды без лифчика.

Мы пытались представить себе эту красавицу, в которую влюбился бесноватый фюрер. И у нас пока не получалось. Наверное, наша бочка была слишком велика. А вот лифчик я представил хорошо. Мама на Бессарабском рынке у подпольной швеи Муси покупала себе розовые атласные бюстгальтеры, размерами напоминавшие летние шапочки для близнецов.

В тот момент, когда я уже почти совместил большой послевоенный розовый лифчик с бельевыми пуговицами на спине и довоенную красавицу Марику Рёкк, кто-то бросил в меня жужелицей. (Так назывались ноздреватые комки шлака, которые выгребали из топок.)

Ссадина была пустяковая, но злой мальчик из нашей двенадцатикомнатной коммуналки Валька Костенко по прозвищу Крыса подошел ко мне и сказал: «Теперь ты, дурак, умрешь!»

«Дурак» – это была не оценка, но отношение ко мне, о котором я знал, и это не задевало. То, что умру, мне тоже было известно, и печалило лишь то, что другая жизнь продолжится и игры во дворе будут проходить без меня. Это будущее неучастие тем не менее скоро забывалось, но конкретное «Ты умрешь!» страшно, до слез расстроило меня. Я ходил по двору растерянный и пораженный жестоким прогнозом, прекрасно зная, что от комка шлака умереть невозможно. Но слово-то было.

Забыв о «Девушке моей мечты», я искал того, кто снимет заклятие. Этим ангелом оказался мой дворовый друг, сын заведующего постановочной частью Русской драмы Боря Ратимов. (Отец его, страстный поклонник театра, образовал свою фамилию от имен двух своих кумиров сцены – Ратова и Тимме, хотя родная фамилия, скажем, Шульженко, была нисколько не хуже.)

«Ты – не умрешь!» – безответственно сказал Боря, и я мгновенно успокоился.

С той поры, даже не веря словам, я остро реагирую на них. Не читаю отзывов и мнений, хоть бы они были комфортными, не участвую в фейсбуках и стараюсь не вслушиваться в комплименты, не только затем, что знаю их достоинство, но и потому, что сам грешу из расположения к персонажу. Впрочем, часто (уместнее сказать – порой) я говорю правду. Ну, так: сначала – правду, а потом то, что, в моем представлении, хотел бы и вытерпел собеседник. То есть чужое поведение, равно как увиденное или прочитанное, пытаюсь объяснить (но не оправдать, не оправдать!), находясь в состоянии, которое обещает комфорт души не столько визави, сколько мне самому.

«Правду следует говорить, только когда нет выхода», – учил философ и воздухоплаватель Винсент Шеремет.

К профессиональным премиям теперь (когда, впрочем, кое-что получено – не кокетничай, дружок!) большей частью безразличен, хотя их наличие освобождает от тщеславия и заставляет думать, сколько знаний недополучено и сколько действий (слов, образов) не найдено или упущено от лени.

Признание. Это – общая сумма заблуждений, в которую ты вводишь себя, порой и неосознанно, и которую читатель держит в кошельке большей частью тайно, и только когда приходит время рассчитываться, он может достать оттуда купюру того достоинства, которое тебе определил. Впрочем, эти купюры отражают не тебя (не зеркало ведь), а отношение к тебе. К реальному положению твоему в пространстве жизни они отношения не имеют.

Что же важно? Не стану говорить «ничего», тем обнаружив фальшь и позерство.

Важна оценка.

Сколько оценок, которым вы верите и которые дороги, можно вспомнить за жизнь? Не много.

Из ранних лет я помню одну, хотя школьный дневник был испещрен цифрами от одного до пяти с комментариями. Но и та, о которой теперь расскажу, была – фальшивой.

В школе номер пятьдесят три по улице Ленина, бывшей Фундуклеевской, в Киеве, которая после войны напоминала бурсу Помяловского, кто нас только не учил, чему и чем. Завуч Петр Иванович Барыло вразумлял трофейным (хотя сам не воевал, а был политработником в тылу) карандашом «Кохинор», дивно пахнущим сандалом, на тупой конец которого была надета большая канцелярская стирательная резинка. Он шел по узкому коридору и всех, кто не успевал увернуться (из младших классов, поскольку старшеклассников он не без основания побаивался), бил этим резиновым молотком по голове со словами: «Шморкач! Тебе двенадцать лет, мне сорок лет!»

Аргумент мы полагали достаточным для Петра Ивановича Барыло. Тем более что у многих из нас родственники были репрессированы по мотивам еще менее убедительным. Однако это не было оценкой, а сухой констатацией факта.

Наш учитель физики Иван Терентьевич Харченко появился в рассказе об оценке не случайно. Это был человек обидчивый, необразованный, с присущим времени представлением о морали.

Стоило кому-нибудь подсказать товарищу, мучающемуся у доски, как он поворачивался к классу и вопрошал: «Кто это сделал?»

Не получив ответа, он открывал журнал и говорил: «Ставлю двойки всему ряду. По подозрению».

К коллективной ответственности мы были приучены с ранних лет. Подозрения или навет были главными уликами против обвиняемого. В каждой семье это знали хорошо, хотя и берегли детей от опасной информации.

Слова физика «Сколько можно долбить эту дину?» вызывали радостное оживление у мальчиков, треть из которых имели приводы в милицию.

– Не Дину, а Нору, – поправлял его Миша Черкасский, рыжий урка с косой челкой и ласковым прищуром.

– Какую еще Нору? Мы проходим единицу силы.

– А я думал, вы про нашу немку, Нору Александровну.

– Пошел вон из класса! Я сейчас упаду… и мои дети – сироты!

На самом деле Иван Терентьевич здоровья был крепкого. Когда я пришел на практику из института физкультуры, наш любимый физрук Владимир Федорович Качанов, порой в комнатке под лестницей разливая по маленькой учителям, осуществлял голосом дистанционное управление учебным процессом: «На первый-второй рассчитайсь. Первые – десять кругов по залу. Вторые – пять. Потом наоборот. Разбились на пары, бросаем мячи…» Он часто спасал меня от старшеклассниц, которые обожали играть в баскетбол, бегая по залу в маечках и свободных сатиновых трусах с резинками. Они висли гроздьями под щитом на крепких студентах-практикантах, изредка доставая из-за пояса расчески, чтобы привести себя в порядок перед новой атакой на кольцо.

«Бегом на Прорезную, – говорил он мне. – Бутылка “Столичной”, две французские булки и полкило одесской колбасы».

Я брал деньги и бежал. Физрук сказал «бегом», значит, бегом. Однажды, вернувшись, я увидел в комнатке нашего физика Харченко, угрожавшего нам когда-то потенциальным сиротством своих детей. Узнав меня, он смутился немного, но, услышав, что я на педагогической практике, сказал: «Ну, теперь-то мы коллеги. Можно». И выпивал исправно.

Именно Иван Терентьевич был близок к тому, чтобы дать возвышающую меня среди современников, то есть не вполне справедливую, но все же оценку.

Контрольные работы тогда писали на вырванных из середины тетради двух листках. Решив задачи, ты должен был в конце урока сдать их учителю для проверки, предварительно подписав. Я никогда не подписывал, но если отметка за работу случалась пристойной, сознавался в авторстве. А если нет, то нет, хотя потребность быть оцененным порой чувствовал, особенно если знал, что работу сделал хорошо.

В тот день я хорошо сделал свое дело, списав всё у соседки по парте – отличницы Милы Ефремовой, чистоплотной дочери директора гастронома.

Мила была «девушкой» известного на Бессарабском рынке вора-карманника Вовы Орлова и хотела ему нравиться, а была склонна к полноте. Поэтому на большой перемене она скармливала мне бутерброды (иногда с паюсной икрой), которыми ее снабжали дома. Жила она в уцелевшем после войны домике во дворе на углу Крещатика и Бульвара за одноэтажным хлебным магазином, где продавщицей работала худая скуластая женщина по кличке Анаконда с вызывающе красной, даже для послевоенного времени, помадой.

Горячей воды у Милы в квартире не было, и она, будучи чистоплотной барышней, ходила мыться в Караваевские бани, известные еще и тем, что там, в лучшей, говорили, киевской парной, сгоняли вес борцы, боксеры и штангисты. На самом деле в банные вечера она гуляла с Орловым, а перед тем, как вернуться домой, заходила в соседний двор и под струей из колонки летом и зимой мыла волосы, чтобы вернуться домой с мокрой и чистой головой. Вместо менингита, который обязана была получить крепкая на грудь и ногу Мила Ефремова, она закалилась настолько, что никогда не болела и училась исключительно на пятерки. Соседство по парте с этой покладистой девушкой я считал большой удачей, однако, списывая у нее контрольную, счел разумным сделать для правдоподобия пару незначительных ошибок. В конце урока, о котором рассказываю, я отдал неподписанные листки Ивану Терентьевичу и стал ждать триумфа.

Высокая оценка забрезжила в моей беззаботной жизни. Однако учитель физики, получив анонимную контрольную, атрибутировал ее неточно. Почеркав толстым красным карандашом в тех местах, где ошибок как раз не было, он размашисто написал на последней странице: «3–. Плохо дело, Махновецкий».

Красивый мальчик Стасик Махновецкий был ненавистен Харченко из-за своей мамы – красавицы Зои, жены заместителя директора театра. Зоя пришла однажды в школу по вызову физика с красными от помады ТЭЖЭ, почти как у Анаконды, губами, в чернобурке, и роскошный ее вид породил в физике чувство классовой ненависти. А когда она достала из портсигара короткую сигарету «Кэмел» без фильтра из американских подарков и, вставив ее в длинный янтарный мундштук, закурила, Иван Терентьевич с робкой ненавистью пробормотал: «Ну, понятно…» – и, оскорбленный увиденным, вышел.

Ложная идентификация учителем работы лишала меня возможности получить не отметку, чего было достаточно в дневнике, но оценку.

– Это моя контрольная работа! – сказал я гордо, найдя на столе два листка после того, как все ученики свои контрольные разобрали.

– Твоя? Ну, дай сюда!

Он перевернул контрольную и на последней странице, зачеркнув фамилию «Махновецкий» и тройку, но оставив минус, написал «4–». И хотя для убедительности я обвел четверку чернилами, праздник оценки был смят. Да, по чести, я его и не заслужил. Это было похоже на оценку, но оценки не было. Потому что она может быть только заслуженной. Это вам не орден к юбилею.

Представление персонажа, героя действия

Дмитрий Урнов (следите за перечислением – один из крупнейших отечественных исследователей Шекспира, автор книг о Джойсе, Кэрролле, Дефо, блестящий писатель, конник, кучер тройки (!) – это почище пилота «Формулы?1») – неподражаемый рассказчик. Однажды среди многих историй, которые он поведал в своих блестящих книгах, рассказал мне о Викторе Эдуардовиче Ратомском – выдающемся наезднике Московского ипподрома.

За достоверность рассказа Дмитрия Михайловича отвечают те, кто говорит только правду, – лошади. Один из его прекрасных томов так и называется – «По словам лошади», то есть – всё честно. За достоверность моего пересказа отвечает Урнов, художественной правде которого я верю безоглядно.

Когда-то мы с ним приехали на конезавод в подмосковные Горки, где его знали и любили. После его конной, а моей пешей прогулки он пригласил меня в дом к старому жокею. Дедушка, принаряженный в серый парадный зипун, отороченный полосками каракуля, встретил Урнова со слезами радости на глазах: «Спасибо, Дмитрий Михайлович, уважил ты меня. Как замечательно ты описал мои похороны. Как торжественно. А про коня, который пришел на могилу, – до слез. Сколько буду жить, не забуду твоего подарка».

Когда мы, попив чай, вышли из дому, Митя сказал: «Ты же помнишь этот рассказ? Там по сюжету похороны были кстати. Да и хотелось сделать приятное старику. Всем интересно, что будет потом».

«По словам Урнова» – так назовем мы сказ с добрым концом, который я вам предлагаю.

Не так уж давным-давно жил на Московском ипподроме замечательный мастер-наездник Виктор Эдуардович Ратомский. Сын Ратомского и внук Ратомского – один из столетней династии наездников, испытателей и создателей призовых лошадей.

После революции во главе партии и правительства было изрядно конюхов и любителей лошадей. Буржуазные забавы: лаун-теннис в белых тапочках, скачки и бега – стали символом новой прекрасной жизни, пришедшей на смену нормальной. Строились ипподромы, возрождалось племенное коневодство. Мудрые советские полководцы с опытом Гражданской войны даже возомнили конными армиями побеждать танки и самолеты, но эта затея не вполне оправдалась. После победы лошади вернулись на поля и ипподромные дорожки. Но бегали они помедленнее заграничных, хотя наездники были классными, и одним из лучших почитали московского мастера Ратомского.

И вот решили в те важнейшие для страны времена важные партийные руководители купить английского жеребца-производителя для улучшения нашей породы. Кого-нибудь из Ганноверов. А денег не дали. Зато дали добро на выезд наших рысаков в Великобританию. Нелишне заметить, что английские лошади, хотя и некрупные, отличались завидной резвостью. Вот, стало быть, надлежало выехать в Лондон, поучаствовать в ответственных бегах с большими призами, обыграть их скорых на ногу лошадок нашими, что помедленнее, и на вырученные деньги купить у них производителя, который потом поможет нам побивать британских же лошадей. Такой изящный план.

Плывут наши рысаки с наездниками, конюхами, Митей Урновым (в качестве переводчика), кузнецом (кузнец важен), качалками, овсом, уздечками, стременами («стременами»?.. кто мне подсказывает эту глупость? не на скачки же поспешают!), попонами и руководителем из отдела ЦК КПСС по коневодству.

Лошади жуют, наездники с конюхами пиво пьют голландское, кузнец – нашу водку. Из патриотизма. Урнов – и то и другое, поскольку переводчик.

– Ты по-датски можешь? – спрашивает Ратомский.

– Нет, – отвечает Митя.

– Жаль, – осуждает Ратомский. – Там на следующей остановке в Дании пиво тоже хорошее. Как, к примеру, ты датчанам объяснишь, что нам пива хочется купить? Вот у моего отца был управляющий на конезаводе – тот буквально все язы?ки знал.

По-видимому, они все же обошлись без знания буквально всех язы?ков, потому что причалили к Англии в добром расположении духа.

Лондон оказался чистым городом, и в конюшнях порядок. Сами англичане лошадей любят до такой степени, что на ипподром ходят в котелках, цилиндрах и с дамами. Играют азартно, и большие при этом ценители своих рысаков. Короче, никакого гостеприимства к иностранцам на дорожке не предполагалось.