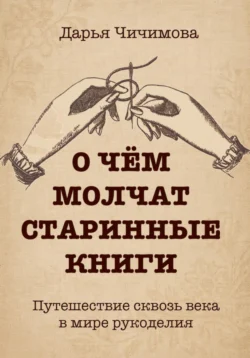

О чем молчат старинные книги: Путешествие сквозь века в мире рукоделия

Чичимова Дарья

Тип: электронная книга

Жанр: Хобби, увлечения

Язык: на русском языке

Стоимость: 690.00 ₽

Статус: В продаже

Издательство: Автор

Дата публикации: 01.05.2025

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Загадочный мир антикварных изданий открывается перед рукодельницей – автором блога "Уникальная мастерская Chichimova". Её страсть к ремеслу перерастает в увлекательное путешествие сквозь века, где старинные книги хранят секреты мастеров прошлого.