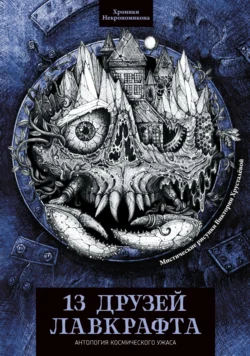

13 друзей Лавкрафта

Эдвард Уайт и Ирвин Шрусберри Кобб

Тип: электронная книга

Жанр: Ужасы

Язык: на русском языке

Стоимость: 499.00 ₽

Статус: В продаже

Издательство: Феникс

Дата публикации: 27.03.2025

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Говард Филлипс Лавкрафт – американский писатель-визионер, соединивший в своих произведениях готические ужасы и научную фантастику, – стал самым знаковым для современного читателя мастером ужасного рассказа начала двадцатого века, но был далеко не единственным. В настоящем сборнике представлены увлекательнейшие образцы короткого хоррора от писателей-современников Лавкрафта из Америки и Великобритании, как непосредственно знакомых с гением из Провиденса, так и совершенно независимо от него разрабатывавших собственную доктрину сверхъестественного ужаса. Безымянные монстры из глубин веков и неизведанных областей Земли, потусторонние мстители и ужасы дремучего американского Юга, проклятия вуду и столкновения с необъяснимым в загадочных северных морях – все это и многое другое можно найти в представленных здесь историях.