Вадим Сидур «Мир без человека мне не интересен». Часть II. «Однажды они спустились в подвал». Друзья, почитатели вспоминают…

Георгий Гельмутович Геннис

Наталья Львовна Нольде-Лурье

Эдуард Николаевич Гладков

Владимир Григорьевич Воловников

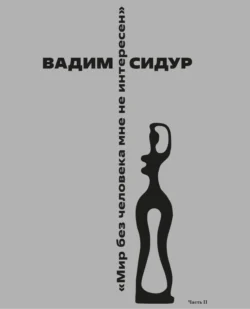

Настоящее издание подготовлено к 100-летию выдающегося советского скульптора Вадима Сидура (1924-1986). Как-то в одном из своих интервью он заметил, что мир без человека ему не интересен, и это его высказывание стало общим названием для двух книг, составляющих своеобразный мемориал в честь художника. Первая представляет собой фотоальбом – итог многолетнего общения фотохудожника Эдуарда Гладкова с Сидуром и посетителями его знаменитой подвальной мастерской. Это визуальная летопись, которой мы располагаем благодаря таланту и мастерству фотографа. Среди тех, кто становился объектом его съемок, помимо самого скульптора, были выдающиеся представители искусства, культуры и науки ушедшей эпохи: Владимир Войнович, Марк Харитонов, Булат Окуджава, Василий Аксенов, Юрий Левитанский, Юрий Любимов, академик Виталий Гинзбург и многие другие.

Во второй книге опубликованы воспоминания людей, друживших с Вадимом Сидуром, входивших в его так называемый ближний круг.

К «первооткрывателям» Сидура, несомненно, относится профессор Карл Аймермахер, усилиями которого имя скульптора стало известным в Европе и в мире еще при жизни художника. Режиссер и актер Олег Киселев в своих воспоминаниях рассказывает, в частности, о совместной с Сидуром работе над подпольной кинолентой «Памятник современному состоянию».

Впрочем, в этой книге есть и тексты тех, кто появился в мастерской и проникся ее атмосферой уже после смерти скульптора. И эти впечатления оказались для них настолько сильными, что отразились в их творческой работе.

Предваряет эту часть издания вступление Владимира Воловникова, среди прочего дающего краткую характеристику времени, в которое жил и работал Сидур, и поясняющего, в чем заключается историческая ценность опубликованных в этом издании материалов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Мир без человека мне не интересен

© Составители, 2022

© Авторы воспоминаний, 2022

© Воловников В.Г., вступительная статья, комментарии, 2024

© Гладков Э. Н., фотографии, тексты к некоторым фото

© Геннис Г. Г., стихи, предисловие к альбому

© Нольде Н.Л., дизайн и макет, 2024

ISBN 978-5-98604-967-0 ISBN 978-5-98604-969-4

© АИРО-XXI, 2024

© «Пробел-2000», 2024

Составители настоящего издания выражают искреннюю благодарность

Карлу Аймермахеру,

Ренате Аллардт,

Александру Бредихину,

Фиби Гринберг,

Евгении Грозе,

Максу Гутброду,

Андрее фон Кнооп,

Дмитрию Сидуру,

Рольфу Фигуту,

поддержавшим концепцию нашего издательского проекта, а также всем многочисленным почитателям Вадима Сидура, проявляющим неизменный живой интерес к его искусству.

Вадим Абрамович Сидур родился в 1924 году в Екатеринославе, в семье Абрама Яковлевича Сидура (1898–1972) и Зинаиды Ивановны Сидур (Андриановой, 1898–1970). В 1941 году успел закончить девятый класс средней школы. В июне 1942 года призван в армию. По окончании Пулемётного училища в Кушке в ноябре 1943 года отправлен на фронт. 7 марта 1944 года был тяжело ранен в бою под Кривым Рогом. После госпиталя его демобилизовали как инвалида второй группы.

Осенью 1944 года поступил в Сталинабадский медицинский институт, но не закончил его и в августе 1945?го уехал в Москву, где был принят в Московское высшее художественно-промышленное училище (быв. Строгановское) на факультет монументальной и декоративной скульптуры. В нем он проучился восемь лет (окончил Строгановку в 1953 г.).

В 1954 году Сидур стал инициатором создания творческого коллектива «ЛеСС», в который вошли также его товарищи по училищу В. Лемпорт и Н. Силис (их союз распался в 1962 г.).

С 1956 г. по 1986 г. работал в своей мастерской на Комсомольском проспекте. В июне 1961 года перенес первый инфаркт.

Сидур – автор более пятисот скульптур и нескольких тысяч произведений графики.

Умер в Москве после третьего инфаркта 26 июня 1986 года.

17 ступенек вниз, или о тех, кто сохранил память о знаменитом Подвале

Семнадцать ступенек ведут в подвал – скульптурную мастерскую Вадима Сидура. Трудно сказать, сколько людей спускалось вниз по этой лестнице. Приходили однажды, возвращались снова, оставались «навсегда». Сразу же, когда в 1956 году сюда вселились молодые скульптуры Лемпорт, Сидур и Силис (до 1962 года они работали вместе), подвал превратился в один из центров духовного общения интеллигенции оттепельной Москвы. И таковым оставался в течение тридцати лет. Если бы мы чудесным образом обладали способностью переноситься в прошлое и могли то и дело заглядывать в эту мастерскую, то увидели бы множество замечательных лиц. Тех, о ком мы знаем по воспоминаниям современников, по их письмам и дневникам, кого мы видели когда-то в кино.

Ещё прекраснее – представить всех этих людей одновременно собравшимися в ставших вдруг бесконечными стенах мастерской, неторопливо расхаживающими среди скульптур, рассматривающими рисунки и гравюры. Или вообразить их просто сидящими за таким же бесконечным и неохватным овальным столом рядом со скульптором и его женой Юлией. Друзья и знакомые, приходившие сюда, приводили своих друзей и знакомых. Появлялись в мастерской и гости из других городов и из-за границы. «Две комнаты представлялись мне потаённым кладом среди серого и суетного советского общества, шум которого доносился сверху, с поверхности», – вспоминала Анника Бекстрём, славистка из Уппсалы. Люди любили бывать здесь и потому, что, как говорила Юлия: «Дима всех выслушивает и всех утешает, как может». Особенная черта его личности – способность и готовность поддержать, помочь и даже спасти. Его словам невозможно было не поверить, как невозможно было не оказаться в поле его притяжения и как нельзя было его не полюбить. «Здесь, в этом кругу… я вдруг обрела Россию, которую бессознательно искала: щедрую, тёплую и яркую, похожую на тот её образ, что возникал при чтении классической литературы», – написала всё та же Анника Бекстрём. Оказавшись в мастерской, любому из посетителей хотелось, чтобы вот этот вечер, эти часы и минуты, вместе с Вадимом и Юлей, длились бесконечно и никогда не прерывались. Счастливые вспышки воспоминаний о том времени долетают издалека; приближаясь, они делаются ярче и становятся настоящим радостным потоком.

Немало интересного могли бы рассказать все, кто здесь побывал. Но многих людей уже нет на свете – и их рассказов теперь никто не узнает. Однако очень интересные истории о Вадиме Сидуре и мастерской, которые оставили близкие друзья и почитатели его творчества, удалось собрать в этой небольшой по объёму книге. Смею утверждать, что заметки эти весьма ценные и представляют интерес не только для искусствоведов и историков культуры. Книга рассказывает об эпохе в изобразительном искусстве и об эпохе в жизни страны.

Встречи авторов воспоминаний с Сидуром относятся к 1970-м и началу 1980-х годов. Времени, на первый взгляд, не самому яркому. Вадим Сидур умер в июне 1986 года, когда пора бурных реформ, названная вскоре перестройкой, только-только начиналась, даже сам этот термин – «перестройка» – прозвучал впервые лишь в апреле того года. И хотя слышались уже слова о «ветре перемен», Вадим Сидур, к великому сожалению, так и не успел убедиться в их приходе. За два месяца до его смерти в газете «Московская правда» появилась большая погромная статья о современном искусстве «Путешествие от «А» до «Я», или От «неофициального» искусства к проповеди антисоветчины», не оставлявшая надежд ни на какие перемены. Имя Сидура было упомянуто в контексте происков «ЦРУ», в одном ряду с «горсткой отщепенцев, содержащихся на иудины сребренники», с «родинопродавцами»… Это последнее, что он смог прочитать о себе в советской прессе на родине, за которую пролил кровь. Однако перестройка всё-таки началась по-настоящему и шла стремительно. Уже год спустя, в апреле 1987-го, «Литературная газета» печатает громкую статью академика Виталия Лазаревича Гинзбурга о Сидуре с призывом выставить и показать зрителям его произведения. Ещё через месяц прошла первая выставка его скульптур – в Комитете защиты мира в Москве, потом – в выставочном зале Перовского района. Вслед им – в августе – привлекшая внимание общественности публикация Юнны Мориц «Взывающий» с фотографиями Эдуарда Гладкова в многомиллионном, самом популярном тогда журнале «Огонёк». (Попутно скажем, что фотографическая летопись мастерской Сидура в исполнении упомянутого фотомастера представлена в другой части настоящего издания.) И в том же 1987-м году кинорежиссёр Марк Ляховецкий на главной советской студии документальных фильмов ЦСДФ снимает фильм «Группа товарищей». О выдающихся людях, роль и значение которых не было замечено и по достоинству оценено на родине при их жизни. Один из сюжетов этого фильма посвящён Вадиму Си-дуру. Но это уже после смерти скульптора. А годы, о которых в основном идёт речь в книге, были иные. Официальная идеология в союзе с цензурой и тайной полицией, казалось, забетонировали любые просветы инакомыслия. Сидур, который чрезвычайно дорожил возможностью заниматься свободным творчеством, работать в своей мастерской, никогда не причислял себя к диссидентам. О своём предназначении в искусстве он говорил весьма определенно: «Я считаю, что для меня как художника – это единственная возможность и самая действенная форма протеста. Я совершенно уверен, что никаким другим образом не могу выразить свои чувства более убедительно и сильно».

В 1971 году у Вадима Сидура возникла мысль показать, как творит художник, заглянуть в его мир и попытаться рассказать, как возникают идеи произведений, откуда берутся все эти поразительные художественные образы. И сделать это он захотел необычным для себя способом – решил снять художественный фильм. Юлия записала тогда в дневнике: «Концепция Сидура – в замкнутом пространстве. В подземелье находится художник, одиночка, производящий ценности. У него есть ограниченное пространство, которое он в течение своей жизни беспрестанно заполняет, отражая через скульптуру, рисунки, гравюры свой мир, далеко не радостный, но глубоко правдивый». Фильм по сценарию Сидура снял его друг и ученик Олег Киселев, настоящий мультиталант – театральный актёр, режиссёр, кинооператор, писатель, художник. Сегодня лучше него, пожалуй, никто не расскажет об этом уникальном «проекте» Вадима Сидура. О том, как осуществлялась идея, об атмосфере работы, которая увлекла и поглотила обоих. Сидур «знал, что ему делать, а я знал как…, – вспоминает Олег Киселев. – Благодаря художественному миру Сидура и нашему фильму я окончательно потерял интерес ко всему, что находится на поверхности». «Самиздатское» кино было сделано «в стол» и первые годы показывалось лишь самым близким друзьям. И только в пределах мастерской: на стену рядом со скульптурами вешали экран, а на стол водружали бесценный по тем временам 16-миллиметровый стрекочущий кинопроектор «Школьник». «Кино десять лет вылёживалось в ожидании зрителя», – писал В. Сидур в 1980-х. Десять лет, можно сказать, об этом подпольном фильме мало кто знал. В общении с людьми (даже друзьями) Вадим и Юлия неизменно придерживались принципа – никому ненужной, лишней информации не давать. Не из страха за себя, а из беспокойства и чувства ответственности за других: «Зачем людям лишние знания, которые могут им повредить». Не являясь диссидентами сами, Вадим и Юлия с ними общались, со многими дружили. И вынуждены были быть осторожными. «Мы – люди, искалеченные подозрительностью», – записала Юлия в дневнике. «После Диминой смерти я – с чувством некоторого шока – узнал из его записей той поры, что он заподозрил в нас людей “из шкатулки”, то есть подосланных с определённой целью, – пишет в своем эссе Марк Харитонов. – Этот штришок стоит многого, он характеризует нe столько нас или его, сколько время, искажавшее нормальные человеческие отношения, когда именно естественный разговор казался неестественным и вызывал подозрения». В мастерской «говорили открыто, особо не сдерживаясь. Правда, могли в какой-то момент накрыть телефон подушкой. “Мы предполагаем, что нас через него подслушивают, – сказал однажды Вадим, как бы извиняясь передо мной. – Но, возможно, это просто наш бзик”», – вспоминала Анника Бекстрём.

Андреа фон Кнооп рассказывает о том, как, направляясь однажды в мастерскую Сидура вместе с друзьми, приехавшими из ФРГ, ей пришлось оставить машину в нескольких кварталах в стороне, а дальше идти пешком, чтобы не вызвать лишних подозрений.

Очень важны свидетельства английского литературоведа Майкла Скэммела. Он оказался в мастерской в 1970 году. Тогда же Юлия записала в дневнике: «…уму непостижимо, как может человек из другой страны и из другого мира стать в первый же свой приезд к нам совершенно близким человеком». Более чем полвека спустя Майкл Скэммел подробно рассказывает о знакомстве с Вадимом и Юлией и очень непросто и драматично сложившихся отношениях с ними, заканчивая свою историю словами: «КГБ прервал связь между нами, разрушил нашу дружбу и уничтожил еще одно связующее звено между Востоком и Западом, которое поддерживало моральный дух советских художников и интеллигенции».

1970 год не самое благоприятное для общения с иностранцами время. Тут надо вспомнить, что совсем недавно, в августе 1968-го, войска стран Варшавского договора (главным образом советские войска) подавили «Пражскую весну», на торжество которой возлагала надежды не только чехословацкая, но и советская интеллигенция. У Вадима и Юлии было множество друзей в Чехословакии, связи с которыми оказались временно прерваны или вовсе прекратились. И неизбежно, как и во все другие эпохи, под грохот танков проснулись и оживились силы реакции и еще более удушающей цензуры, их мрачный расцвет пришелся как раз на 1970 год. Одним из символов наползающих зловещих перемен стала установка у Кремлевской стены памятника на могиле Сталина 25 июня 1970 года, хотя внешне это событие прошло так же тихо, как и сам вынос тирана из Мавзолея девятью годами раньше. То время – своего рода поворотный пункт в российской истории, переход к эпохе, названной позднее «застоем», с её новыми уже далеко не оттепельными возможностями и тягостным и преимущественно унылым советским образом жизни.

И всё-таки. Именно в 1970 году в Москву попал еще один человек с Запада, который сыграл значительную роль в жизни Вадима Сидура. Произошло это в результате перемен в международных делах. Стараясь как-то сгладить весьма неприглядное впечатление, которое произвела агрессия против Чехословакии и придать своему режиму пусть и чисто внешне толику человечности, советские руководители с готовностью поддержали Ostpolitik, так называемую новую восточную политику – политику сближения со странами Восточной Европы, начатую тогдашним канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

В августе 1970 года был подписан эпохальный Московский договор, положивший начало периоду «разрядки» в международных отношениях. Вслед ему было подписано важное межправительственное соглашение с ФРГ о научном сотрудничестве и обмене учёными. В числе самых первых западногерманских учёных, получивших возможность приехать тогда в СССР, был и 32-летний славист-литературовед и семиотик, доцент Констанцского университета Карл Аймермахер.

Явление в Москве учёного из ФРГ в 1970?м казалось чудом. Для многих он был пришельцем с другой планеты. Иностранцев на советской земле тогда было ничтожно мало. «Ты первый немец, которого я вижу не через прицел пулемета», – сказал тогда Вадим Сидур Карлу. Творчеству Сидура Аймермахер посвятил затем значительную часть своей жизни (наряду с научным изучением творчества других неофициальных советских художников и непрекращающимися исследованиями в области семиотики и культурной политики). Будучи по-настоящему влюбленным в искусство, обладая знаниями и невероятной энергией, Карл Аймермахер сумел организовать отливку (по небольшим авторским моделям) и установку в немецких городах десяти скульптур Сидура в монументальном размере. Он же подготовил все многочисленные выставки его произведений в Германии в 1970?х –1980-х годах. Могу утверждать, что встреча Карла Аймермахера и Вадима Сидура осенью 1970 года была судьбоносной для них обоих. Не каждому учёному удается сделать открытие, подобное сделанному Карлом. И не каждому художнику, отдававшему искусству все свои силы и свой уникальный дар, удавалось добиться такого успеха и такой известности, которые выпали (и, конечно, вполне заслуженно) на долю Сидура. Ценные свидетельства Карла Аймермахера о том времени и его размышления о творчестве скульптора (а также о некоторых перекличках с его собственными поисками в изобразительном искусстве, не забудем, что Аймермахер, наверное, не без влияния Сидура, в какой-то момент открыл в себе художника) – на страницах этой книги.

В эти тридцать лет жизни мастерской Сидура – между 1956?м и 1986-м годами – уместились, как мы видим, и «оттепель», и «застой», и «разрядка», и «перестройка» – важнейшие исторические этапы, и о каждом из них читатель найдет здесь рассказ или, по крайней мере, характерные детали-штрихи, оставшиеся у вспоминающего в памяти. Друзья Вадима и Юлии, их ученики по-прежнему бывали в мастерской, пока она продолжала существовать. Встречались и в квартире скульптора на Брянской, затем и в выставочном зале в Перове (ныне превращенном в Музей Вадима Сидура). Тогдa же появились новые люди, которые не были лично знакомы с Сидуром, но вдохновлялись его искусством в своём творчестве. Искусствоведы, журналисты, киношники, музыканты. Певица Людмила Бакши, в частности, рассказывает о том, как в начале 1990-х режиссер Валерий Фокин вместе с Театром ударных Марка Пекарского поставил в Москве спектакль «Сидур-Мистерия» на музыку композитора Александра Бакши и на стихи Вадима Сидура, которые прозвучали в её исполнении.

В 1992 году для того, чтобы познакомиться с Юлией и побывать в Музее Сидура, в Москву из Берлина приезжал Кристхард-Георг Нойберт, протестантский теолог, который долгое время был священником церкви на Гогенцоллернплатц в Берлине. Будучи ценителем мирового современного искусства и знатоком христианской живописи и скульптуры, он впервые увидел произведения Сидура на одной из его выставок в 1980 году и тогда уже был ими «очарован и увлечён». Рассказ К. – Г. Нойберта в нашей книге интересен не только как признание одного из давних почитателей творчества скульптора, но и как свидетельство невероятной, казалось бы, материализации влюблённости в искусство Вадима Сидура. В мае 1995 года Нойберт сумел организовать очень представительную выставку, на которой были показаны все жанры и периоды творчества Сидура – скульптура, графика, рисунки, и кроме того, читались его стихи и демонстрировался кинофильм. В 2001 году благодаря стараниям того же К. – Г. Нойберта церковь на Гогенцоллернплатц смогла приобрести скульптуру «Лик», украшающую этот храм и сегодня. Мы уже сказали, что первые статьи о Сидуре на его родине появились в первый же год после его ухода. Юлия внимательно за ними следила. «Мне не хватает только одного – все пишут правильно, но ни один не может рассказать, какой Дима был хороший», – пишет она Карлу в одном из своих писем. Радуясь каждой новой публикации, она с нетерпением ждала появления следующей. И в конце 1987 года в очередном письме сообщает: «Марк Харитонов написал про Диму очень интересный текст. Возможно, пока это у нас самый неповерхностный взгляд и на личность, и на творчество». Речь идёт об эссе М.С. Харитонова «Заложник вечности», которым мы открываем настоящую книгу. Другие воспоминания, в ней опубликованные, как правило, написаны гораздо позже, уже в близкое нам время. Но и это тоже рассказы людей, однажды спустившихся в знаменитый Подвал по семнадцати ступенькам вниз и сохранивших его в своей памяти навсегда.

Владимир Воловников

Марк Харитонов

Заложник вечности[1 - Впервые опубликовано под названием «Вернусь с того света» в журнале «Нева», 1992, № 3 (здесь и далее примечания редактора за исключением особо оговоренных случаев).]

1. «Современное состояние»

В марте 1974 года мы с женой пришли в мастерскую Вадима Сидура поговорить, не возьмется ли он сделать памятник нашему погибшему другу поэту Илье Габаю[2 - Габай Илья Яковлевич (1935–1973) – поэт, писатель, учитель русской литературы, диссидент. Один из наиболее активных участников правозащитного движения. Редактор «Хроники текущих событий». В 1969–1972 гг. отбыл трехлетнее заключение по статье 190-1 УК РСФСР («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй»). В 1973 г. покончил жизнь самоубийством. Похоронен на еврейском кладбище в Баку. В 1976 г. В. Сидур выполнил надгробие на его могиле (мраморный барельеф, 130?93?13 см).]. Галя[3 - Эдельман Галина Самсоновна (р. 1938) – живописец, график. Жена М.С. Харитонова.] была хорошо знакома с ним лет 15–12 назад, с тех пор не виделась, я примерно столько же лет был о нем наслышан, но оказался в его Подвале (буду вслед за ним писать это слово с большой буквы) впервые. Хорошо помню первое впечатление: впечатление мощного, своеобразного художественного мира и в чем?то очень близкого человека. Первое понятно, хотя в отдельные скульптуры я по?настоящему вгляделся лишь потом – и продолжал вглядываться, уясняя их смысл, многие годы; но откуда это мгновенно вспыхнувшее чувство близости? Сам повод нашего прихода, разговор об обстоятельствах самоубийства Габая располагал к откровенности, не было сомнения, что мы говорим с человеком своим, и Сидур действительно с готовностью взялся сделать эскиз памятника…

Бойтесь новых знакомств!

He пишите дневников!

Лишь сейчас, после Диминой смерти я – с чувством некоторого шока – узнал из его записей той поры, что он заподозрил в нас людей «из шкатулки», то есть подосланных с определенной целью. Этот штришок стоит многого, он характеризует нe столько нас или его, сколько время, искажавшее нормальные человеческие отношения, когда именно естественный разговор казался неестественным и вызывал подозрения. «Бойтесь новых знакомств! He пишите дневников! Будьте бдительны!» – записывает Сидур – в столбик – требования, навязываемые этим временем (записывает, заметим, в дневнике). «Наша подозрительность слишком часто нe лишена оснований». И то сказать, было чего опасаться. В феврале выслали Солженицына, обстановка становилась все более зловещей, вокруг самого Сидура сгущались неясные тучи. Только что в «Советской России» появилась хамская статья[4 - «Миша Скамейкин из Лондона» – фельетон за подписью И. Юрченко, напечатанный в газете «Советская Россия» 12 января 1974 г. Основным персонажем фельетона был Майкл Скэммел (Scammell; p. 1935) – английский литературовед, переводчик и журналист, друг В. Сидура, а также Л.З. Копелева, Л.К. Чуковской и К.И. Лозовской (все они в фельетоне были упомянуты), автор большой статьи о В. Сидуре в лондонском еженедельнике The Observer (15 ноября 1970 г.) и др. публикаций. Автор биографий и переводов Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, В.В.Набокова, А.И.Солженицына.], где его имя поминалось в угрожающем соседстве с именами Л. Копелева, Л. Чуковской «и др.» – по нашему опыту было известно, что это могло предвещать. Начинался процесс его исключения из партии, реальной казалась угроза изгнания из Союза художников, а значит, утраты прав на мастерскую. Использовав звучавшее тогда словцо, Сидур назвал этот процесс «началом импичмента». Было немало свидетельств и признаков специфического интереса к его персоне.

Вадим Сидур, Юлия Сидур, Марк Харитонов

Парадокс заключался в том, что Сидур нe давал для этого интереса, казалось бы, никаких внешних поводов. В отличие от «и др.» он абсолютно нe проявлял общественной активности, не делал и нe подписывал никаких заявлений – это было ему в принципе чуждо. Oн нe рвался за границу и даже на выставки, официальные или «нонконформистские», не жаловался на судьбу, на условия, не требовал возможности заработка – хотел лишь спокойно работать в своем Подвале, довольствуясь минимальными, более или менее случайными средствами. Разве что принимал, в числе других посетителей, иностранцев – международная слава его уже разрасталась.

Но то?то и оно, для неприязни вовсе не обязательна была рациональная причина, достаточно было чувства очевидной чужеродности, несовместимости его с тем, что считалось общепринятым и дозволенным. Столкновения со временем нe приходилось искать, но и спрятаться от него такому художнику, как Сидур, вряд ли было возможно. Осмысливая темы вечные, общечеловеческие: любовь, материнство, насилие, страдание, смерть – он был сыном своей страны и своей эпохи.

«Ты вечности заложник у времени в плену» – так определил Пастернак двуединую суть всякого подлинного художника; первую часть этой формулы я поставил здесь как заглавие, вторая могла бы служить подзаголовком – или наоборот. Искусство возникает на пересечении вечных тем и нового, всегда небывалого времени, в котором мы живем, которое формирует нашу судьбу и налагает отпечаток на наш духовный мир.

Сидур выражал это ощущение другими словами. Как?то он сказал мне, что пишет нечто в прозе под названием «Миф» с подзаголовком «Памятник современному состоянию» (так названа одна из его скульптур). Такое же двойное название он дал фильму[5 - Фильм «Миф. Памятник современному состоянию» был снят на 16 мм в 1974 году в соавторстве с Олегом Киселевым.], где попытался раскрыть свое художественное и философское видение мира средствами кино. Я хочу рассказать здесь об этом мире и об этом человеке, много для меня значившем, какими они увиделись мне за годы нашего знакомства.

Мы встречались с ним более или менее часто почти до самой смерти Сидура в 1986 году. Некоторые разговоры я тогда же, пo свежей памяти, записал. Прочитав недавно страницы, написанные в те же годы Сидуром, я обнаружил немало совпадений: зародившееся сразу же чувство близости все?таки нe обмануло.

2. ИOB

Что?то неслучайное было в том, что наше знакомство оказалось связано с памятью Ильи Габая. Сидур, как я мог понять, был с ним знаком лишь бегло. Известие о его гибели он отметил в своем «мифе». Перед началом работы над памятником я дал ему почитать подборку стихов Габая. Особенное впечатление на него, видимо, произвела поэма об Иове – вариация библейской темы. Взятый из Библии эпиграф к поэме Сидур воспроизводит в своих записях неоднократно: «Был человек в земле Уц, имя его было Иов». «Эскиз получился красивым, – записывает он 15.04.74, через две недели после начала работы над памятником. – И мне бы очень хотелось его сделать. Когда?то этот Иов поразил меня. Тогда он был еще очень молод, но этот мальчик напомнил мне моего отца». Он называет Иовом самого Габая, сознательно прошедшего через многие мучения (в другом месте называет его «святой Илья»), и еще через неделю подтверждает это отождествление: «Красивый должен получиться памятник несчастному Иову». (23.04.74)[6 - Памятник остался только в модели: чтобы воплотить его в материале, у друзей не хватило средств; пришлось ограничиться другим вариантом – барельефом, установленным на кладбище в Баку (прим. автора).]. А несколько месяцев спустя, 25.08.74, переводит это отождествление на самого себя, используя странное совпадение аббревиатуры:

«Жил ИОВ на земле Русь,

и имя его было Вадим Сидур.

ИОВ – Инвалид Отечественной Войны.

Сидур – пo древнеевр. – молитвенник».

Это была, в сущности, его тема: бесконечные, безмерные страдания человека – от библейских времен до наших дней. Сидур полной чашей хлебнул испытаний, выпавших на долю его поколения: воевал и был тяжело ранен, «раскачивался между жизнью и смертью в госпиталях… среди людей без челюстей и дрожащих мелкой дрожью, искромсанных желтых животов», пережил гибель многих родных и близких, долго и мучительно болел. Вот откуда его пожизненное внимание к темам войны, насилия, смерти, бесчеловечной жестокости – «не интерес и даже не долг, а жизненная необходимость», – как выразился он в одном интервью. Этим определены трагические мотивы его творчества. «Меня постоянно угнетало и угнетает физическое ощущение бремени ответственности перед теми, кто погиб вчера, погибает сегодня и неизбежно погибнет завтра».

Корнем всякого зла он считал насилие. «Сотни, тысячи, миллионы людей погибли от насилия, проявленного пo отношению к ним другими людьми в самых чудовищных и даже фантастических формах». Едва ли нe каждый день он фиксирует в своих записях сведения о все новых убийствах, террористических актах, взрывах, жертвах, пытках. С годами он все более скептично относился к способности людей разумно разрешить свои проблемы; это чувство приобретало порой острые формы. «Недавно я ощутил приступ совершенно необъяснимой угрозы, тревоги», – сказал он мне однажды.

Может, эти приступы были связаны с ухудшившимся состоянием сердца? Или с тем, что он называл «современным состоянием», памятник которому символизирует драматическую напряженность, трагический излом, раздвоенность и метания?

3. Атмосфера

Семидесятые – середина восьмидесятых годов – мертвенный, мертвящий период нашей истории, вязкая, удушливая пора, исковеркавшая немало судеб, для культуры пагубная. Трагические катастрофы: революция, война – все?таки высвобождали какую?то духовную энергию. Тут царило именно чувство вязкости, как в дурном сне. Я нe говорю сейчас об экономике и политике, только о состоянии духовном. Творческие силы вытеснены в щели, изгнаны, какая?то муть поднимается со дна, в умах разброд, все перемешано: националистические комплексы, религиозные идеи, ценности массовой культуры и понятия общества потребления (при отсутствии потребления). Фантастические гротески пьянства и воровства, очереди за золотом и лужи мочи в телефонных будках, словоблудие и травля самостоятельной мысли: фальшь, тоска, порча, жестокость, абсурд. «Идиотизм, переходящий в овацию», – читаю я теперь в сидуровских записях 1974 года. «Страна движется HE ТУДОЮ». И почти в те жe дни – у меня: «Жутко думать иногда, что мы живем на каком?то почти неуправляемом корабле. Правителям только кажется, что они указывают курс. На самом деле они лишь стараются удержать равновесие, заперев остальных пo закутам, лишив их свободы действий, вместо того, чтобы призвать всех участвовать в спасении. А материал между тем подгнивает, и то ли разобьемся вот?вот сослепу о какой?нибудь встречный камень, то ли все так развалится». «Может быть, счастье людей в том, – записывал я время спустя, – что они могут существовать где?то в своем измерении, независимо от государственных и политических ирреальностей… Если читать наши газеты, слушать казенные речи, покажется, что настоящая жизнь просто нe может удержаться в этой атмосфере лжи, подмен, несуществующих понятий. Во всяком случае не может существовать ни литературы, ни искусства. Но тем нe менее они существуют – нa той же глубине, где сохраняются любовь, семья, дружеские отношения, книги, музыка, природа, и больше того, порой достигают удивительных высот». «Идиотизм нашей жизни рождает произведения искусства, кстати, не только нашей», – записывает Сидур 23.06.74 и несколько раз повторяет простейшую заповедь нашей этики: «Сидя в дерьме, нe будь дерьмом».

Перебираю снова свои записи. «Чтобы в такое время нe сломаться, не покончить с собой, нужна либо стойкость и сила, либо известная степень нечувствительности». «Блок писал, что Пушкина убила не пуля Дантеса, а отсутствие воздуха. Сам Блок знал, что значит задыхаться. А мы не задыхаемся, как будто у нас воздуха больше, чем у Блока и Пушкина. Или мы приспособились к жизни в нем благодаря каким?то мутациям – как приспособились за несколько лет насекомые к дусту? а может, дело просто в резкости перепада: они еще помнили другой воздух, а мы другого от рождения нe знали?» «Мы даже не вполне осознаем противоестественность своей жизни. Мерки прошлого тут, пожалуй, неприменимы».

Вот атмосфера и тон интеллигентских московских разговоров в те годы. Вокруг этих тем неизменно крутились и наши с Димой беседы. И приходили всегда к тому же: – Все равно надо работать, – говорил Сидур.

4. Внутреннее и внешнее

Дима принял очень близко к сердцу написанную мной работу об Илье Габае; он наговорил мне много высоких слов и сказал между прочим: – Это надо бы прочесть многим, и именно сейчас, в пору разброда.

Увы, в те времена публикация такой книги возможна была только за границей, у меня были причины от этого воздерживаться. А когда появится возможность ее напечатать, те же слова прозвучат, глядишь, иначе – сказанным вовремя, им другая цена. Кому в наших условиях нe приходилось упираться в эту проблему! Годами работать, не рассчитывая на зрителя и читателя – кроме небольшого близкого круга, а значит, на общественный отклик, влияние или успех. С этим было связано чувство внутренней свободы, но оно давалось непросто, не исключало сомнений и даже отчаяния, требовало постоянной корректировки самоощущения (с проблемами материального существования каждый справлялся, как мог). Дружеские разговоры в этом смысле бывали немалой поддержкой. – Ты работай безнадежно, – нe раз повторял Сидур. – To есть не думая о возможности напечататься ни здесь ни там, потому что там это тоже не просто. Тогда будет настоящее.

Что он имел в виду? Прежде всего, что и «там», то есть на Западе, творческая свобода отнюдь не обеспечивается сама собой – нa художника давят, например, требования и вкусы рынка, мода, в том числе политическая, соблазняя или заставляя приспосабливаться.

Как?то он показал мне серию новых акварелей «Девушки»: розово?зеленые, нежные обнаженные. – Вот в чем я свободен, – сказал он, когда я отметил неожиданную для него новую манеру. – И западные люди мне в этом завидуют. Мне надоело заниматься скульптурой – я стал для души делать акварели. И нe думаю, как к этому кто?то отнесется, того ли требует от меня репутация, рынок. Они так нe могут, им надо подтверждать свою репутацию, чтобы покупали.

«Я уверен, – записывает он 13.09.74, – что любой заказ, не только социальный, а просто денежный, всегда губителен для художника и писателя. Только для себя, тогда получится для других».

He Бог весть какая новая мысль, что говорить; сразу вспоминаются оговорки: что многие величайшие творения создавались именно пo заказу (и разве у самого Сидура нет превосходных заказных работ?), что такие принципы проще провозглашать, чем следовать им реально. Противоречия подстерегают на каждом шагу. Абсолютная свобода, услышал я от одного философа, предполагает абсолютное неучастие в делах мира. Но живой человек, художник в том числе, живет нe в абсолютном пространстве, он вступает в повседневные и духовные отношения с другими, что?то дает и что?то получает, нуждается нe только во внутренней, но и во внешней опоре существования, в отклике, который отнюдь не сводится к успеху, а является элементом обратной связи, необходимой искусству, как нормальное кровообращение.

Когда?то можно было сформулировать эту проблематику вопросом: что мы значим перед людьми и что перед Господом? У наших библейских предков все совпадало: обласканный Богом был благословен перед людьми – причем при жизни. И даже многострадальный Иов, привлекший специфическое внимание сил, споривших за его душу, был к финалу вознагражден за свою стойкость: стадами, долголетием, новыми детьми взамен погибших. Позднейшее христианство внесло поправку, перенеся все вознаграждение на небеса, а светская мысль вместо рая предложила посмертную людскую память – суррогат бессмертия.

Рельеф на надгробном памятнике Илье Габаю работы Вадима Сидура

Наше время отчасти ужесточило условия, отчасти внесло в них какую?то зловещую изощренность: чтобы говорить с современниками и даже чтобы получить шанс остаться в чьей?то памяти, так называемому творцу духовных ценностей надо зачастую поступаться столь многим, что сами эти ценности становятся уже сомнительными.

Выбор дан был далеко нe всегда, и давался он нe просто, но без потерь в любом случае не обходилось. Помню, как сокрушался Сидур, прочитав возвратившийся к нам, казалось, из небытия роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»: «Если б эта книга увидела свет в свое время, вся история нашей литературы выглядела бы иначе». Конечно, произведение, выдержавшее испытание временем, тем весомее подтверждало свою цену, но мы?то, прожившие десятилетия без него – разве не оказались бедней? He говорю уже о человеческой трагедии автора, умершего без уверенности, что созданное им нe только увидит когда?нибудь свет и будет воспринято, но вообще сохранится.

Все так, и пo словам самого жe Сидура видно, что он понимал это нe хуже других. Нежелание ориентировать свою работу на публикацию или заказ было для него равноценно нежеланию внутренне ориентироваться на чей бы то ни было художественный вкус, моду или политические представления. Это, видимо, определяло и его отношение к самиздату как к явлению скорей текущей общественной жизни, чем искусства.

«Мне кажется, что самиздат почти ничего нe дал литературе с точки зрения высот искусства… – записано у Сидура 25.06.74. – Четко различаю писание в стол и самиздат».

Нет смысла обсуждать здесь справедливость такой оценки. При нормальных условиях самой проблемы, как и противопоставления, не могло бы возникнуть. Наш выбор вынужден был искаженными обстоятельствами жизни, и мы склонны бывали нужду возводить в добродетель. Речь не о правоте, а о выборе, который при одних и тех же обстоятельствах оказывается у людей разным. Ибо сами пo себе обстоятельства еще не определяют судьбы, во многом она есть производное от нашей внутренней сути. Речь о человеческих особенностях Сидура, который пo природе своей склонен был как бы уклониться от всего внешнего – в том числе и успеха.

«Некоторых художников… вдохновляют зрители, – записывает он разговор с женой (речь шла о нежелании участвовать в какой?то выставке). – Они могут даже из творческого акта устроить зрелище. Это их стимулирует и подогревает… Я жe могу работать только скрытно… Даже в так называемых человеческих условиях мне было бы стыдно конкурировать и бороться за место под солнцем… Скорее всего поэтому я люблю показывать в Подвале. И то, когда зритель не мой, зритель на другой волне воспоминаний, мои вещи сразу увядают, как девушки на балу, которых нe приглашают молодые люди. – Хороши девушки – железные Пророки с огромными железными фаллосами… Ты хотел бы персональную выставку? – He знаю… Скорее всего я хотел бы быть рантье… И спокойно работать для себя, не думая ни о чем». Я переписываю эти строки осенью 1987 года, когда персональную, пусть пока и небольшую выставку[7 - Имеется в виду выставка произведений В. Сидура 19 сентября – 7 декабря 1987 г. в помещении по Новогиреевской ул., 37 в Перовском районе в Москве.] Сидура посетили уже тысячи людей разного возраста, разных культурных слоев; приезжают из разных городов, приходят с детьми. Люди, далекие от искусства, возвращаются сюда пo пять и пo шесть раз, подолгу всматриваются в работы, без всяких объяснений понимают и принимают близко к сердцу юмор «Праздника» или «Драки», нежность акварелей, но главное, боль, жалость, доброту, сочувствие к страдающим, искалеченным, погибшим. В этом неожиданном, поистине народном восприятии сам художник с его трудной судьбой обретает черты подвижника и страстотерпца; книга отзывов полна взволнованных, благодарных, высоких слов; вокруг его имени складывается нечто вроде посмертного мифа. Бесконечно грустно, что Сидур до этого нe дожил.

Помню, как уже к концу жизни он без особой охоты отдал несколько своих работ для выставки на Малой Грузинской[8 - Выставка «Акварель. Рисунок. Эстамп» состоялась в Московском комитете графики в мае-июне 1983 г.] – но то были «коллективные мероприятия», их он вообще недолюбливал. Персональным выставкам, которые с некоторого времени стали устраиваться в ФРГ, он радовался, с нетерпением ждал каталогов, ловил отзывы в прессе и пo радио. Как?то при мне он больше часа пытался сквозь глушение записать на пленку передачу о себе «Голоса Америки». «Вот, записать, и можно поставить пленку в архив, – сказал он немного смущенно. – Конечно, все это суета, но в наше время, когда остаются только фотографии…» Oн нe договорил, но было в его словах как бы признание слабости. «Суета сует увлекает нас в нетворчество», – записывает он 15.10.74, когда вот так же ловил известия об установке в Касселе «Памятника жертвам насилия». И несколькими днями позже, 21.10:

«Не о славе своей суечусь, слух напрягая, из эфира услышать жажду о «Памятнике погибшим от насилия», только помянуть погибших стремлюсь, – сказал ИОВ Господу. – He лукавь, – сказал Господь».

Уже при жизни его работы стояли в нескольких городах ФРГ. «Я человек сделанный», – выразился он однажды. Это значило, что имя его уже утвердилось, остальные заботы второстепенны. Когда получено было известие о решении установить в Западном Берлине «Треблинку», он сказал мне: «Больше мне и нe надо. Я всегда мечтал поставить именно две вещи: «Памятник жертвам насилия» и «Треблинку». Да еще стоит «Женщина и сталь», и Эйнштейн в Америке. И ведь что интересно: я ничего для этого нe предпринимал, сижу тихо, никуда не рвусь, ни на выставки, ни за границу».

Заграница была ипостасью все той же темы. Несколько раз он получал официальные приглашения в ФРГ, страну, где его больше всего знали и ценили. Начальство из Союза художников предлагало взамен другие кандидатуры; в ходе переговоров приходили к компромиссу: вдобавок к Сидуру немцы соглашались пригласить еще девять функционеров; кончалось тем, что эти девять ехали, а Сидур оставался в Москве. Он рассказывал об этом с юмором: заграница в наших условиях была приманкой, подачкой, наградой за услуги подчас специфического свойства – способом закабаления. «Я свободный человек уже потому, что нe рвусь за границу», – повторял Сидур. – В ФРГ мне было бы, конечно, интересно, – добавил он однажды. – Посмотрел бы, как там стоят мои работы. – Там и помимо твоих работ кое?что есть, – нe без юмора заметил участвовавший в разговоре немец, и Дима засмеялся, как бы признавая, что малость перегнул.

Одно приглашение, от имени посла, помню, вызвало у него даже тревогу: только что в ФРГ вышел его каталог, и Дима опасался, не послужит ли это началом кампании против него; он предпочел бы не привлекать к себе внимания. – He хочется, – сказал, – чтобы меня поперли[9 - По этому поводу стоит процитировать примечательную запись из «Мифа», характеризующую общественное самоощущение Сидура по крайней мере еще в 1974 году – со временем оно, как у всех, менялось: «Я, бывший комсомолец, еще не исключенный коммунист, вкалывавший в колхозе, работавший сутками на заводе, сраженный фашистской пулей на земле Украины, обильно поливший своим потом и кровью советскую землю, я – участвовавший в восстановлении, я – строитель, я – веривший в вождя и вождю, а потом речам… на XX съезде, я утверждаю, что я и есть тот, кто имеет право спокойно жить и трудиться на своей земле» (18.05.74). В каком-то смысле он был человек более советский, чем враждебные ему чиновники – даже удивительно, как долго сохранялись в нем многие представления, впитанные с детства и юности. «Во рту слов разлагаются трупики, – пишет он 27.04.74, прослушав по радио передачу с комсомольского съезда. – И, несмотря на это, я плакал… Я плакал на похоронах идеи, я плакал, потому что мне уже 50, что умерли мама и папа, что навсегда кончилась гармония, существовавшая между мной и государством» (прим. автора).]. В то время модной темой становилась эмиграция, добровольная или нe очень. Многие удивлялись, почему при таком успехе он нe уезжает. – Но, во?первых, мне, честно говоря, плевать на этот успех, – говорил Сидур. – а во?вторых, я думаю: ну уехал бы, ну получил бы миллион, ну и что? Лучше бы мне было, чем сейчас?.. Для других хорошая жизнь – автомобиль и все такое прочее. А мне это нe нужно. Я вот, например, люблю Москву, хотя многим она кажется уродливым городом. Люблю Алабино, с нетерпением жду возможности уехать туда.

Он нe строил иллюзий относительно жизни на Западе, а главное, сознавал, что счастье вовсе не так уж зависит от материальных условий. Среди его многочисленных западных знакомых счастливых людей было ничуть не больше, чем среди знакомых московских, и ничуть не меньше несчастных. Более того, многие говорили, что нашли у нас что?то, чего лишены были дома – и плакали, уезжая. – Ко мне тут ходили из американского телевидения, – рассказал как?то Дима, – хотели снять обо мне фильм. He пошло. Их нe устроило то, что я говорил. Они стали спрашивать меня о свободе, я сказал, что тут, в Подвале, среди своих работ чувствую себя совершенно свободным и нигде свободней бы себя не чувствовал. Они явно ждали от меня другого. Рассказали, видно, о беседе со мной начальству. Им ведь тоже требуется утверждение, потому что это вещь довольно дорогостоящая: освещение, аппаратура. И видно, не пошло. Ну что ж, останутся американские телезрители без лицезрения моей физиономии. He буду жe я приспосабливаться к ним, говорить, чтобы им понравиться… Разговор происходил во время прогулки по заснеженным переулкам бывших Хамовников. – Что такое счастье? – сказал Дима. – Вот я прогулялся с тобой по улицам, никому нe сделал зла – и мне хорошо.

5. Работа

Как?то я упомянул, что вынужден был сделать в работе перерыв из?зa нездоровья и испытываю пo этому поводу терзания совести. Дима засмеялся: – у нас одинаковые проблемы. Когда я занимаюсь рисунком (потому что нa скульптуру сил не хватает), мне кажется, что я облегчаю себе жизнь, увиливаю от работы. В другой раз он пересказал мне интервью знаменитого хирурга Илизарова, который признался, что много лет нe ходил в кино, в театр, отдыхать не умеет. Как?то получил путевку в санаторий, но через шесть дней сбежал. «Когда я работаю, я живу, на остальное нет времени, – таков был смысл его слов. – Говорят, есть хорошая книга «Мастер и Маргарита».

Вадим Сидур в Алабине, 1960-е

Я начал читать, но дальше пяти страниц не продвинулся – некогда». Диме это было знакомо и близко. Он, конечно, и читал, и музыку слушал, и в кино ходил, и нa театральные премьеры (друзья из театрального мира не обделяли вниманием), и нa приемах у иностранцев с некоторых пор стал бывать, сам принимал гостей беспрерывно, может, даже больше, чем хотелось бы – но от всего этого, как к главному, рвался к работе. Услышав пo радио, что для китайского сознания непонятно, что такое отпуск и отдых, он записывает в своем «Мифе»: «Я китаец!»

Вечное нездоровье не умеряло этого порыва к работе, наоборот. «Вынужден работать сверх меры, потому что чувствую себя отвратительно, – читаю я у него, – сил нет, а успеть надо!» (27.02.74)

He будем забывать, что работа скульптора, помимо всего – тяжкий физический труд, надо ворочать и обрабатывать камень, металл, гипс, глину. Глядя на многотонные массы, загромождающие Подвал, попробуем представить себе, как все это в буквальном смысле проходило – и нe один раз – через руки серьезно больного человека! Но прежде всего надо говорить о повседневном творческом напряжении, об интенсивности духовной жизни, которая подчиняет все помыслы и требует неустанной энергии. Ha какой?то стадии таким пожизненным трудом достигается видимая легкость, система как бы готовых знаков или, скажем, наработанная линия. Мне приходилось видеть, как Сидур делал дивные свои рисунки тушью – как?то при мне он за час нарисовал три оригинальных композиции, почти не прерывая разговора. Такие рисунки он мог дарить или продавать. В другой раз он так жe за разговором со мной начал и завершил акварель – конечно, уже в уме существовавшую, заранее решенную. Для него самого это как бы заполняло промежутки между другой, настоящей работой, которая делалась в сосредоточенном уединении, в трудных поисках, не пo заказу и нe для заработка… А для чего?

Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет?

«Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет? В мастерскую гонит? Отдыхать не дает? Скульптуру делать, рисовать, МИФ писать? В житейском смысле могилу себе копать?» – спрашивает себя Сидур.

Эта сила определяла не только собственную жизнь, но во многом и отношения с близкими. «Меня ужасно злит, – записывает он, – когда окружающие меня люди… простужаются, ночью читают или играют в карты. В этих случаях днем у них меньше сил для дела» (2.09.74). Имелась в виду прежде всего жена – многолетний, главный, а то и единственный помощник в многотрудной работе. Но Сидур с необычайной энергией и настойчивостью старался привлечь себе в помощь также друзей, знакомых. И если уж кто соглашался – должен был вкалывать: маэстро нe давал поблажки, подгонял, настаивал, сердился, требовал, не считаясь с обидами, проявлял неожиданную властность: дело было важней всего. Он, думаю, не был легким в общежитии человеком.

6. Одиночество

Я уже упоминал о нелюбви Сидура к «коллективным мероприятиям» – будь то литературный альманах или групповые выставки художников; то жe относилось ко всяким объединениям, направлениям и т. п. – Художник должен быть одинок, – сказал он мне как?то.

Странно теперь вспоминать, что начинал он именно в коллективе – в соавторстве со скульпторами В. Лемпортом и Н. Силисом. Это был теснейший творческий союз, они даже работу каждого подписывали общей подписью. Просуществовав несколько лет, союз распался в 1962 году.

Мне лично был понятней распад этого соавторства, чем его существование. (Может, был здесь отзвук каких?то коллективистских мечтаний времен нашей юности?) Для меня творчество – акт всегда глубоко индивидуальный. Если нe говорить о коллективных no природе видах искусства, вроде театра и кино, соединение для постоянной работы трех разных личностей, характеров, темпераментов казалось мне чем?то противоестественным. Как?то мы заговорили об этом с Сиду-ром. – Сейчас мне и самому так кажется, – сказал он. – Но тогда я переживал разрыв трагично. Насколько я мог судить, он нe слишком интересовался работами своих московских коллег. При отсутствии нормальной художественной жизни, когда держаться приходилось почти исключительно внутренним напряжением, самоконтролем, самооценкой, в этом отгораживании, даже отталкивании мне видится способ четче очертить круг cвoeгo – и в искусстве, и в жизни. В разговорах и интервью Сидур нe раз и подчеркнуто повторял, что свой художественный стиль, пластический язык сформировал и развил сам, без влияния мастеров современной скульптуры, которых до позднего возраста практически нe знал пo причине нашей долгой оторванности от мира. Какие впечатления могли на него повлиять? Он видел скифских идолов перед музеем в родном Днепропетровске, он изучал древнеегипетское, ассиро?вавилонское искусство, греческую архаику пo слепкам в Музее изобразительных искусств, он мог видеть там жe (тогда еще в запасниках) Майоля, Бурделя, Родена – было у кого учиться. «К стыду своему должен признаться, – говорил он в одном интервью, – что в те времена я даже не знал, что существуют такие скульпторы, как Мур, Липшиц, Джакометти, Цадкин… До какой?то степени получилось пo пословице: «Не было бы счастья, так несчастье помогло». Возможно, именно отсутствие информации заставило меня совершить многие формальные открытия в искусстве, которые таким образом стали моими кровными». Когда впоследствии, продолжал Сидур, стали доходить какие?то альбомы, книги, каталоги, он чувствовал себя уже сложившимся художником. «Ничто нe потрясло основ и нe изменило главного. Я все больше и больше убеждался, что истоки, из которых мы произрастаем, и у меня, и у моих старших великих современников – Мура, Липшица и других – одни и те же».

Это скорей всего верно, если говорить конкретно лишь о скульптуре и об отдельных ее мастерах; но какие?то косвенные или неосознанные влияния, думаю, прорывались все?таки через живопись, другие виды искусств, открывая общие черты художественного языка ХХ века. Многое стало доходить до нас уже со второй половины 50?х годов, пусть спонтанно, не систематически; достаточно вспомнить сенсационную выставку Пикассо 1956 года; как раз на этом рубеже стиль Сидура начал обретать свои позднейшие черты (что хорошо можно проследить пo «картотеке» его Бохумского каталога). Но при всем этом определяющей в формировании его как художника, без сомнения, была именно особенность нашей исторической судьбы, которую приходилось интенсивно осмысливать, причем искусство (включая литературу) оказывалось едва ли нe единственной возможностью такого осмысления. (Разумеется, то искусство и та литература, за которые чаще всего нe платили денег, которые не уходили дальше мастерской или письменного стола.) Это порождало порой поистине своеобразнейшие явления, подтверждая вновь и вновь, что интенсивность и глубина духовной жизни связаны с внешними условиями отнюдь не прямо и нe однозначно. В самом деле, наверное, только у нас могли сложиться такие ни на кого нe похожие гении, как Платонов или Филонов, независимо от европейских влияний, что называется, своим умом доходившие до удивительных открытий. Здесь уместно заметить, что Сидур, пожалуй, не был связан ни с какой отдельно национальной традицией и ни с какой национальной идеологией. В этом отношении он был так же далек от поветрий, ставших у нас особенно модными в самые последние десятилетия. Сидур был еврей по отцу и русский пo матери. В детстве он сказал о себе однажды: «Я русский евреец», – и с удовольствием повторял это позднее. Мне он как?то сказал: «Я убежденный космополит или, если хочешь, интернационалист». Язык его искусства, язык пластики, живописи и рисунка был пo природе своей общечеловеческим, понятным без перевода в любой стране. Сложилось так, что раньше и лучше всех узнали и оценили его творчество в ФРГ; думаю, тут сыграли роль не только обстоятельства, более или менее случайные, но и известная общность исторических судеб двух народов, обусловленная трагическими потрясениями нашего века, схожим опытом тоталитарной диктатуры и войны.

Вадим Сидур рядом со скульптурой из цикла Железные пророки, 1970-е

Особенность внешних условий нашей жизни парадоксальным образом сказывалась не только на круге тем, но и на художественном языке, порождая даже формальные находки и открытия. Может быть, что?то определялось даже простым недостатком в средствах.

Традиционные для скульптуры материалы, камень и металлическое литье, не всегда оказывались пo карману, приходилось использовать все, что попадалось под руку. Иногда это были известняковые блоки, оставшиеся после перестройки церковной ограды неподалеку от мастерской, – их форма подсказала решение нескольких скульптур; но чаще это оказывались канализационные трубы, оставшиеся после ремонта, разнообразные предметы со свалок металлолома, утюги, мятые ведра, гвозди, проволока – что угодно. Совпадения с художественными находками поп-арта были в значительной мере внешние – материал, как будто вынужденный, оказывался внутренне органичным для проблематики, которую разрабатывал Сидур. Впрочем, пo поводу тех жe канализационных труб и сочленений, которые определили пластическое решение «Железных пророков», он однажды сказал в интервью: «Если бы их нe было, я заказал бы специальную их отливку». Как бы там ни было, решение и здесь вспыхнуло на пересечении внутреннего развития и внешних, навязанных судьбой обстоятельств.

По словам Сидура, «Железные пророки», наряду с «Гробами», особенно удивляли попадавших в мастерскую иностранцев: у нас, говорили они, художники исхищряются в поисках какой?нибудь новизны, не знают, как бы поразить или шокировать публику, а у вас это получается как бы нечаянно, само собой.

То?то и оно, видно, дело нe решается формальными выдумками – попробуй имитировать опыт, питаемый непростой нашей жизнью, нашими тревогами и размышлениями – это так жe невозможно, как невозможно имитировать духовный мир человека, связанный с этим опытом.

Осенью 1983 года Дима привез из деревни Алабино, где любил жить летом, несколько лопат, подобранных на местной свалке; надетые на них шляпы и кепки вдруг удивительным образом превратили эти лопаты в скульптурные портреты «Люди из толпы». Однако поразительней всего было, как эти стандартные, безликие, любому доступные железки обретали, одухотворяясь, черты неповторимой, именно сидуровской пластики. Одна из них стала его автопортретом – очень похожим. В искусстве, как и в жизни, существенно лишь то, что пропущено сквозь душу, что стало душевным событием. За внешними впечатлениями Сидуру нe надо было ездить за границу, творческих подсказок и стимулов нe приходилось искать ни в дальних путешествиях, ни в чужих работах, ни даже в книгах. В последние годы жизни он читал меньше обычного. Единственным временем для чтения, сказал он мне как?то, бывали двадцать минут перед сном, после приема снотворного, пока оно нe начало действовать. Я заметил, что мне чтение необходимо – оно, не говоря о всем прочем, дает импульсы для литературной работы. – А у меня импульсы все время передо мной, – ответил Дима. – Я даже альбомы по живописи нe смотрю. Была выставка Пикассо – я нe пошел, про него я уже все знаю. Даже пересматривать свои старые папки с идеями – слишком большой труд. Иногда оказывается, что я в своей новой работе повторил идею, которую давно нашел… He в этом дело. Есть жизнь. Смотри, думай, вникай.

Прогуливаясь пo хамовническим переулкам, мы встретили беременную женщину. – Я все никак нe использую тему, которую она дает, – сказал Дима. – Видишь, у нее расстегнута на животе шубка, и из?под этой наружной формы выпирает другая. Очень красиво.

7. Мир

«Мир моего Подвала так разросся, что поглощает меня целиком», – сказал Сидур в одном интервью. Чувство особого, мощного, ни на что нe похожего мира сразу охватывает попадающего в мастерскую Сидура – а ведь далеко нe каждого художника можно назвать создателем своего, небывалого доселе мира. Так мы говорим: мир Шагала, мир Генри Мура. (Пикассо сотворил галактику миров.) Это понятие включает в себя манеру и круг тем, систему образов, пластических знаков и символов, но нe сводится ни к чему в частности и нe исчерпывается лишь визуальным впечатлением. Подразумевается всегда нечто цельное, единое и взаимосвязанное. – Все составляет целое: и моя мастерская, и «Миф», и стихи, которые я пишу, и кино, которое снял, – так перечислил однажды Сидур в разговоре со мной элементы этого мира. Создаваемое художником – в каком?то смысле проекция, материализация его внутренней сути. Кажется, Швиттерс заявил, вызвав благородное возмущение многих, что даже плевок художника – произведение искусства. Между тем в этой эпатирующей формуле есть своя правда: сущность художника может проявляться во всяком его действии. При одном небольшом условии: если это действительно художник. Надо сначала им стать, надо пожизненно его в себе вырабатывать, не изменяя этому главному в себе ни в чем. И если твой «плевок» оказывается нe очень похож на произведение искусства – значит, ты не художник. Перестал им быть или никогда не был. В «Мифе» мне встретилось замечание Сидура о деятелях искусства, которые приняли участие в травле своих коллег, надеясь такой ценой купить себе лучшие условия для жизни и творчества.

Нике после Третьей мировой войны, 1967

(Дима называл их «подписанцы со знаком минус», в отличие от «подписанцев»?диссидентов.) «Счастье в том, что искусство обмануть нельзя. Подписанцы со знаком минус и другие хитрецы нe знают или забывают, что их рукой тут же начинает водить дьявол… И исправить ничего нельзя» (25.08.74).

За этими словами чувствуется убежденность в неразделимости жизни и творчества: мир художника органичен и целен. Более того, он нe во всем подвластен художнику и, будучи создаваем им, в каком?то смысле включает его самого. Недаром автор то и дело начинает ощущать как бы независимость собственных творений от своей воли.

Одно из простейших, умопостигаемых проявлений такой независимости – способность художественной идеи, художественной формы к саморазвитию, когда последующее решение рождается нe столько новым усилием автора, сколько предшествующей идеей или формой. Так разветвляются, множась, вариации возникшей однажды темы, порождая в этом процессе дальнейшие решения и новые темы, так появляются циклы, которые занимают у Сидура столь важное место.

Здесь нет речи о произволе и нарочитости, все совершается как бы само собой, пo своим законам, ты даже не всегда можешь объяснить происхождение иных вещей – что говорить о посторонних! В каком отношении к своим созданиям находится вот этот, как будто знакомый нам человек? – мягкий, очень добрый, обычно спокойный внешне. Вот он пьет чай с гостями, рассуждает о искусстве или политике, смеется, спрашивает о детях и семье. Ты что?то знаешь о его здоровье, пристрастиях, вкусах, житейских чертах, ты видел его снявшим зубной протез и сразу постаревшим на десяток лет, ты можешь представить его дома, с женой и сыном, ты можешь знать еще что угодно – но попробуй понять, как и почему возникают, выявляются в его руках эти сооружения из искореженного, исковерканного металла, наполняющие мастерскую словно обломки неведомой катастрофы? Откуда, из каких снов приходят к нему эти видения, эти мучительно восстающие фаллосы, эти оскаленные зубы, вопящие рты, четырехпалые руки и выпученные глаза, эти обрубки и кабельные сплетения, перерезанные, точно горло? – и как совмещаются с ними нежные линии других его скульптур и рисунков, прекрасные женщины и умиротворенные старцы? Но может ли он это сказать сам? Биография, обстоятельства жизни, воспоминания детства и юности, военные, госпитальные, какие угодно впечатления способны объяснить далеко нe все – что?то вырастает, рождается из недоступных нам глубин существа – или глубин мироздания – что?то нe поддающееся рациональному объяснению, вновь и вновь озадачивающее самого создателя.

«Чувство отстраненности от всего, что я сделал, – записывает Сидур 25.08.74. – Даже некоторое удивление. Неужели все это сделал я?.. Как я? Почему я? Неужели я?» Наверное, всякому художнику знаком этот момент удивления: откуда это взялось во мне? Ведь это больше меня – как я оказался на это способен? У людей былых эпох это вызывало представление о силах, для которых художник – лишь инструмент, средство выявления; художественный мир создается нe столько им, сколько его посредством.

«Иногда, – пишет Сидур, – я чувствую себя непричастным к этому миру скульптур, который возник как бы сам собой, из ничего и нe имеет ко мне почти никакого отношения».

Нет, недаром так часто навещает автора чувство, будто творения его обретают способность к самостоятельному существованию, начинают жить неуправляемой, пугающей жизнью.

В сценарных набросках к своему киномифу Сидур записывает кошмарную сцену бунта «Железных пророков»: лязгают зубы ртов?утюгов, шевелятся, тянутся металлические руки, вздымаются жуткие фаллосы. И о том же в стихах:

На полу железные джунгли

Разрастаются мои порожденья…

Карабкаются по кресту

Стальные твари

Скоро меня достигнут…

8. Эротика

Где?то там, в глубинах и безднах подсознания, в области томительных снов и мучительных кошмаров зарождались и эротические образы Сидура, восхищающие и пугающие удивительной, неожиданной своей пластикой, нежные красавицы рисунков и акварелей, нагие старцы с лицами, похожими на древесные листы, изборожденные прожилками?морщинами.

Слабеет тело

Меркнет разум

Голова понять не может

Неугасимости вожделения

Что с детства меня томило.

Но много ли дано понять нам в темной этой сфере, несмотря нa все усилия высветить ее, особенно в нашем веке? Стихи Сидура, его автобиографические заметки помогают понять происхождение некоторых мотивов, сюжетов и образов. Мы узнаем в повторяющихся женских фигурах «Данаю, Ио и Леду» его лирики, «цветок в маленьком пенисе юного Онана» – мотив детского воспоминания, девочек, которые «качаются на качелях, переплетаясь всеми своими членами» – томление неизбывной нежности. Перед нами человек бесконечно нежный, постоянно влюбленный. У Сидура есть работы поистине классического совершенства, есть удивительные решения, развивающие традиционные для изобразительного искусства темы – и темы неожиданные, способные в первый миг ошарашить своей новизной.

После войны, керамическая тарелка, 1950-е

В замечательном скульптурном цикле «Женское начало» такой темой становится у него пластика не только внешних форм, но и внутренних органов. («Я как будто ощупываю прекрасную скульптуру», – раскрывает он в записи происхождение одного из таких мотивов, напоминая об особом отношении скульптуры – как и эротики! – к осязанию.) И пожалуй, ни у кого нe находила такого пластического решения и нe обретала такой самостоятельности мужская, фаллическая тема.

Рожденные однажды, эти образы, как и все другие – если нe в еще большей степени – обретали самостоятельность, способность к трансформации, порой пугающей. Так произошло, например, в графических сериях «Мутации», «Олимпийские игры», «Идеологическая борьба», где в сексуальной символике нашла выражение тема насилия, жестокости, тупой, бесчеловечной агрессивности, грозящего человечеству вырождения, гибели, апокалиптических ужасов…

He буду, впрочем, теоретизировать на темы этих рисунков; для таких рассуждений мне нужно несколько от них абстрагироваться; непосредственная жe реакция при взгляде на них – невольное отталкивание. Здесь следует, наверное, сделать общее отступление. В современном искусстве (как и в литературе) есть явления, пo природе не рассчитанные на непосредственное восприятие, к которому традиционно апеллировал художник. Классик своим описанием пейзажа стремился вызвать у нас эмоциональное сопереживание; описав вкусное блюдо, он был бы доволен, узнав, что у нас при чтении потекли слюнки. Нынешний автор, впечатляюще живописуя нечистоты или неаппетитные физиологические отправления, вряд ли ставит целью вызвать у нас физиологическую же тошноту – цель его скорей интеллектуальная (включая интеллектуальный шок).

Здесь, если хотите, система образных знаков, ее всегда готовы разъяснить теоретики, которых желательно прочесть до непосредственного знакомства с произведением, чтобы не придавать слишком большого значения неподготовленному своему чувству. В самом деле, это «непосредственное» чувство нe всегда годится в советчики, ведь оно (как и пресловутый «здравый смысл») склонно совсем уж невежественно требовать, например, «похожести», объяснимости, морали и т. п.

Оговорив все это, признаюсь, что нe могу себя отнести к безусловным поклонникам названных серий; отвлечься от непосредственного чувства отталкивания нe удается – потому ли, что слишком сильно действует на меня этот художник, или потому, что задуманное здесь претерпело нечто вроде мутаций, выйдя из авторской воли?[10 - Впрочем, за последние годы, особенно после Чернобыля, многое стало казаться привычным и восприниматься иначе (прим. автора от 1992 г.).] Сам жe замысел кажется мне понятным и благородным – я нe могу принять морализаторских упреков, которых Сидуру приходилось выслушать немало.

Морализаторством, кстати, не ограничивалось. Как?то в «Бильд-цайтунг» я прочел сообщение о скандале на одной из немецких выставок Сидура: некая дама?феминистка разбила скульптуру «Фаллос», оскорбленная в лучших чувствах этим символом «мужского господства»… Но это крайность уже анекдотическая. Моральные претензии к Сидуру предъявлял то издатель журнала, где охотно печатались фотографии голых красоток, то советский эмигрант?интеллектуал. «Мне как русскому и как еврею стыдно, что мы вносим вклад в дело разложения Запада», – примерно в таких словах выразил он свое отношение к присланному ему в подарок альбому Сидура (который с негодованием возвратил). – Oн говорит, как наш министр культуры, – усмехнулся Дима, передавая мне этот отзыв… – Они выступают там в странной роли защитников Запада от разложения. Это книга не для детей, а взрослые сами поймут, что все это означает.

Нет, не солнце, не это всемирное сияние энергии, и не кометы, не бродячие черные звезды зaкончaт человечество нa земле: они слишком велики для тaкого небольшого действия. Люди сaми зaтомят и рaстерзaют себя, и лучшие упaдут мертвыми в борьбе, a худшие обрaтятся в животных.

Андрей Платонов. Мусорный ветер

Oн нe без вызова настаивал, что ни от «Мутаций», ни от «Идеологической борьбы» нe отказывается – на каком?то этапе они имели для него принципиальный смысл. Но четыре года спустя в разговоре со мной как?то обмолвился: «Если бы я сейчас заново отбирал свой альбом, я, может, не стал бы включать туда «Мутации» или «Идеологическую борьбу». Тогда мне казалось, что это нужно, а теперь я бы подумал».

Эротика у Сидура, как, пожалуй, мало у кого другого, напоминает, до какой степени в этой сфере переплетено прекрасное и жалкое, влекущее и гибельное, возвышающее и унижающее, нежность и наслаждение, восторг и страх, торжество и жестокость, счастье и боль, любовь и насилие… В «Мифе» он записывает рассказ о человеке, «у которого ЭТО произошло в момент смерти. Так мертвеца и вынесли из палаты». He его ли видим мы в одном из сидуровских «Гробов»? «Это нe сумасшествие, – подтверждает он нашу догадку, – это попытка найти способ изображения гроб?мира».

9. «Правда безобразна и ужасна»

«Правда безобразна и ужасна», – сказал мне однажды Сидур. За этой фразой стояло многое: мироощущение, философия, эстетика.

Я вспоминал ее, когда Дима показывал мне модель неосуществленного памятника писателю Василию Гроссману. Об этом человеке он всегда говорил с особым почтением, книгу его «Жизнь и судьба» называл «великой»: «Это как Библия нашей жизни». Они встречались однажды в 1960 году, когда Гроссман только что закончил свой роман, еще не подозревая его драматической судьбы. «Не могу объяснить, почему он произвел на меня впечатление очень значительного человека, самого значительного из всех, кого я видел. А я видел и Солженицына, и Неруду, и Бёлля… да кого только нe видел. И при этом он был самый ненапыщенный из знаменитых людей… Мы провели в разговорах целый день…» Так вот, о памятнике. На одной его стороне был барельеф: девочка закрывает руками глаза взрослому. Оказывается, был у Гроссмана такой сюжет: во время расстрела девочка закрыла рукой глаза своему старому учителю: нe смотри, это очень страшно. Поистине впечатляющий образ – один из символов нашего времени; для Сидура он заключал в себе нечто глубоко существенное. Трудно, не отворачиваясь, взирать на все страдания и ужасы, которыми столь богат оказался наш век, – как бы говорит нам этот образ. Порой действительно надо прикрыть глаза, иначе просто нe выдержать. И все ли нам, в самом деле, надо видеть, всю ли правду – о мире, о людях, в конце концов о себе самих – обязательно знать, до всего ли надо доискиваться, докапываться, все ли покровы срывать? Человек нe просто может – он имеет право чего?то нe знать. Более того, он должен в своем поиске где?то остановиться, не доходить до бездн, ведь забота его – нe просто истина, а счастье… Сам Сидур говорил о разрушительном человеческом «любопытстве», которому просто необходимо бывает положить предел – например, в научных экспериментах и поисках, которые нередко оказываются антигуманными, потенциально губительными для самого рода человеческого: именно об этом буквально вопиют иные его скульпторы («После эксперимента») и рисунки («Мутации» и др.). И нe только в науке. Может, стремление к познанию ничем нe ограниченному, к проникновению за всякий предел – в каком?то смысле соблазн, не сулящий удовлетворения, ибо сама сущность человеческая – конечна, и нашей жизни, как и нашим устремлениям, не зря положен предел?

Может, истина сама пo себе – забота и цель одиночек, а для сообщества людей важней устойчивость, равновесие, создаваемое среди прочего системой запретов, умолчаний (разве не на них строится вся культура?), а то и необходимой – да, да, необходимой – лжи? Ведь прикрываем же мы наготу одеждой – и разве в наготе больше истины? Разве и кожа не прикрывает чего?то: внутренностей, костей, жалкой, смертной, безобразной плоти, обреченной на тление? И если какие?то свои отправления мы совершаем уединенно, скрывая их от людей, – нe означает же это лицемерия и желания утаить правду.

Вопросы отнюдь не риторические. В своем «Мифе», в сценарных заметках к одноименному фильму, в самом фильме Сидур с неслучайным упорством и последовательностью фиксирует нe самые лестные для себя моменты. Oн ловит себя на жестокой мысли пo отношению к ребенку, который мешает ему спать, – всего лишь мысли, какие знакомы каждому и вряд ли характеризуют нас более справедливо, чем наши дела, – но и она записывается в счет. Oн подробно описывает и демонстрирует с экрана процесс изъятия зубных протезов – его лицо, исполненное своеобразной красоты, при этом резко меняется – но больше ли в нем правды, чем до сих пор? Oн показывает себя в позах самых неэстетичных, например, ставящим себе клизму, посвящает строки стихов физиологическим отправлениям, о которых мы обычно нe говорим – потому ли, что избегаем правды? Для него в этом, очевидно, есть смысл. Какой?

«Я буду рад, если успею дать свидетельские показания… – отвечает он в записи 24.09.74. – МИФ я расцениваю именно так, хотя эти показания будут, возможно, против меня».

«Истина страшна и безобразна», – эту фразу Сидур, варьируя, повторял не один раз. Понятно стремление человека отгородиться от ужасов жизни, набросить на них покровы – но недаром искусство в нашем веке, как никогда прежде, училось эти покровы снимать. Для чего?то людям нужна и служба бесстрашных одиночек, которые ни от чего нe отводят взгляда и нe щадят себя в поиске. Может быть, для того, чтобы не успокаивалась человеческая душа, ибо такое успокоение грозит загниванием и угасанием жизни.

Сидур чувствовал себя художником, осуществляющим нe в последнюю очередь эту нелегкую миссию. Он детально описывает бойню, на которой работал в начале войны, инвалидов в челюстно?лицевом госпитале, подробности пережитой им мучительной операции. Раненые, калеки, человеческие обрубки, страдающая плоть и страдающая душа становятся темами его работ – и оказываются явлениями искусства. Искусство нe знает безобразного в том смысле, в каком, по выражению Пастернака, «состав земли не знает грязи». Но это отнюдь не зстетизация безобразия, во взгляде Сидура на мир нет изощренности холодного наблюдателя, отнюдь! – иначе ему была бы другая цена. Он страдает вместе со страдающими – как с мукой вглядывался в лицо умиравшей матери: «Седые волосы стояли дыбом. Глаза были круглые и полные ужаса»… – в его ушах до сих пор ее крик: «Товарищи! Что вы делаете! Кончайте! Сколько это может продолжаться!..» Тема предсмертных страданий занимает его всю жизнь, неотступно, он возвращается к ней во многих своих интервью: «Почему человек почти всегда расстается с жизнью в унизительных страданиях? He подошло ли человечество к рубежу, на котором оно должно потребовать права на достойную смерть?» «Я буду рад, если успею дать свидетельские показания».

Это стремление сохраняется в нем до конца. Едва ли нe в день смерти, на больничной койке, Сидур набрасывает стихи о себе – последние свои стихи:

Гражданином могу нe быть

Но поэтом обязан

Я предсказал Чернобыльский кошмар

Исколот

В ягодицы руку живот

Колют колют колют меня

Горю на костре без огня…

Отвернуться он себе не позволяет – и нe всегда это дано. «Не тешьте себя, что вам сделают укол, – говорил Иов» (18.03.74)

10. Тема смерти

Скульптуры из цикла Женское начало

Переломным в своем человеческом и художественном развитии сам Сидур называл 1961 год, когда ему случилось перенести инфаркт. He впервые дохнуло на него холодком смерти, но теперь это отозвалось иначе, нежели в юности. «Результатом того, что я в 37 лет второй раз заглянул за пределы жизни, было четкое осознание… что третий раз может наступить каждую минуту и быть последним».

Это сознание отныне становится для него постоянным, окрашивая повседневную жизнь и определяя отношение к работе. «Каждый день чувствую, как смерть своей отвратительной лапой хватает меня за сердце». «Мне кажется, я наконец понял, в чем разница моего отношения к миру, и отношения к миру В., Н., Э. и т. д., – записывает он 25.06.74. – Я ежеминутно, ежедневно, ежечасно готовлюсь к смерти… а они готовятся к длительной жизни».

Он нe раз заявлял, что своим творчеством хочет напомнить людям об их смертности: забвение этого, утверждал он – первопричина зла на земле. Эта убежденность многое объясняет в творчестве Сидура, в частности, происхождение «Гроб?Арта» – целой серии скульптур, собранных из разнообразных частей и помещенных в деревянные ящики?гробы. «Гробы стоящие, сидящие, лежащие, – перечисляет он их мыслимые разновидности, – на колесах, летающие, гробики детские, гробы девичьи… гробы обнимающиеся, гробы совокупляющиеся… гробы беременные гробами… гробы ненавидящие, завидующие… гробы поглощающие, гробы извергающие еду… гробы распинающие, пытающие, пытаемые»… Перечень бесконечен, как бесконечно разнообразие людей, от рождения несущих в себе смерть, но предпочитающих нe вcпoминать об этом; жить с этой мыслью повседневно, пожалуй, нельзя.

В стремлении напомнить об этом есть что?то религиозное, оно вполне отвечает мироощущению художника, призывающего нe отворачиваться от безобразного и ужасного – как и его взгляду на современность. «Воспеть величие эпохи, в которой убитые исчисляются миллионами, жизнерадостно и оптимистично, по силам только гроб?арту» (3.04.74).

Тема смерти, в разнообразных ее проявлениях, преследует его постоянно – Сидур словно сам хочет, чтобы она «стучала в его сердце» почти буквально: он долго хранит в платяном шкафу урны с прахом матери и отца, возвращается к ним то и дело мыслью, вспоминает угнетающее бездушие модернизированного похоронного ритуала: «Родственники, подходите прощаться, – приказала женщина в синем халате. В одной руке у женщины молоток, в другой гвозди». А время спустя воспроизводит почти ту жe сцену, разрабатывая для своего киносценария эпизод похорон героя – своих собственных похорон:

«Гроб. В гробу я… Гроб медленно опускается, темные шторки смыкаются над ним»… Как будто подсмотрел заранее – так оно все потом и было. Впрочем, особого провидения тут и нe требовалось – ритуал остался стандартным.

Важно отметить другое: все то же, предельное бесстрашие мысли, обращенной к теме смерти – в том числе (и прежде всего) своей собственной.

«Я нe верю, что нe все кончается земной жизнью. Я знаю, что умрут все и нe воскреснет никто, и в этом вижу высшую демократичность истинно божественного начала».

Трагизм мироощущения нe смягчен здесь никаким мнимым утешением, никаким псевдорелигиозным паллиативом.

Тем больше цена реальной жизненной стойкости. «Может быть, самое трудное, – записывает Сидур 25.08.74… – зная бессмысленность существования, продолжать жить и работать.

А если ты веришь в НЕГО, то гораздо легче. OH думает за нас. OH наградит».

11. Религия