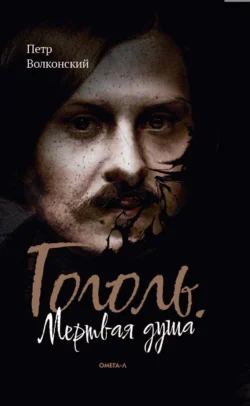

Гоголь. Мертвая душа

Петр Волконский

Кажется, что Гоголь посмеялся над читателями, предложив им не те мертвые души, которых они ждали. Но что, если он не мог рассказать все, как было? Что, если ему запретили говорить о колдунах, подчиняющих себе покойников, о государственных деятелях, воздействующих на разум живых, и о том, что поверья не врут: есть свет Божий и тьма дьявола, ангелы и праведники, которые оберегают через молитву, и черти, колдуны, ведьмы и грешники, сбивающие человека с пути? Здесь, в Бессарабии, оживляют покойников, и никто не может этому противостоять. Но молодой Николай Гоголь, только что издавший свою первую повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» и готовящий к печати ее продолжение «Ночь перед Рождеством», его Братство в лице Пушкина, Жуковского, молодого Лермонтова и Плетнева и тайный советник графа Бенкендорфа, главный сыщик Третьего отделения императорской канцелярии Гуро, несмотря на их вражду, сообща сражаются с силами тьмы, чтобы уберечь Родину.

Петр Волконский

Гоголь. Мертвая душа

© Издание, оформление. ООО «Издательство «Омега-Л», 2023

Глава I

Конец лета тысяча восемьсот тридцать первого года выдался в Петербурге ненастным. Небо словно прорвало, дожди шли, почитай, непрерывно. Дворы домов по Мещанской и близ Екатерининского канала наполнились грязною, скверно пахнущею водою, товары в тамошних магазинах были безнадежно испорчены. Живя на третьем этаже доходного дома Брунста, Гоголь чувствовал себя в безопасности, однако полноводье причиняло неудобства и ему тоже. Две недели невозможно было выйти на улицу, не промочивши ног.

Что ж, невелика беда для полного жизни и планов молодого человека двадцати двух лет от роду. Наводнение не могло помешать ему по два раза на дню бегать в типографию на Большую Морскую, дабы делать там правки на печатных листах. Готовился к изданию второй том «Вечеров на хуторе близ Диканьки», и событие это было куда более важным, чем какой-то там разлив Невы!

Едва подсохло, как возобновились гуляния по Невскому проспекту, с его праздничным блеском витрин, запахами хлебов и шоколадов и неумолчным шарканьем тысяч ног, обутых в изящные туфельки, в солидные башмаки, а то и в кованые сапоги, которые бряцаньем шпор своих могли соперничать с перестуком конских копыт по мостовой. Там сверкнет задорный девичий глаз, скошенный на вас как бы случайно, там сабля городового грозно прочертит булыжник, здесь мелькнет дивный сюртук, который тут же хочется и себе заказать, а рядом уличный мальчишка с газетами пробежал, и картуз ветром с кого-то сорвало, и смех прекрасной незнакомки звенит, эфирные ленты шляпки ее развеваются, и вот вы уже преисполнены чувственных грез, позабыв свои заботы и досады…

Гоголь знал, что однажды опишет эти красочные столпотворения на Невском, а потому, даже беседуя с приятелями, смотрел зорко, подмечая каждую деталь атласных рединготов, модных галстухов, кружевных платочков, распущенных фалд, витых локонов, распушенных бакенбард и горделиво закрученных усов. Поймав на себе мимолетную улыбку какой-нибудь бледной петербургской красавицы, он чувствовал, как сердце его взлетает выше Адмиралтейского шпица, а вынужденный уступить дорогу чванливому титулярному советнику, сникал духом, вешал нос и нервно запускал руки в карманы, перебирая там жалкие гроши, оставшиеся от гонорара после раздачи долгов и оплаты квартиры. Денег катастрофически не хватало, а разве способен неимущий человек преподносить себя в обществе с достоинством?

Чтобы совсем не впасть в нищету, был вынужден Гоголь давать уроки на дому. Тем летом для него стал привычным неблизкий путь в Павловск, где он подрядился преподавать русскую словесность отпрыскам состоятельных родителей. Часто сводилось это к тому, что он показывал малолетним балбесам картинки с разными животными и бубнил, скрывая отвращение: «Вот это, душенька, баран, понимаешь ли? Баран – бе, бе… А это свинка, знаешь, свинка – хрю, хрю». Подробности этих уроков Гоголь скрывал от товарищей, ибо боялся, что его станут не только жалеть, но и презирать за то, что он из-за куска хлеба идет на подобные унижения. Что сказали бы Пушкин, Жуковский, Плетнев, да хотя бы и тот же Лермонтов, знай они, чем и как зарабатывает на жизнь их товарищ, посвятивший себя писательскому ремеслу? Разве не отвернулись бы от него, сочтя недостойным своего круга? Не поставили бы ему в вину отказ от высоких целей ради низменных потребностей?

С наступлением осени и эти источники доходов иссякли, ибо началась учебная пора. Только и оставалось, что клянчить деньги у маменьки да ждать выхода второй книги «Вечеров…». Писал Гоголь и новые повести, просиживая над рукописями допоздна, покуда две свечи не сожжет, а то, бывало, и заснет прямо за столом, уронив голову рядом с сальною лужицей, набежавшей из подсвечника. В одну из таких ночей, когда рука его начала уставать водить пером по бумаге и фитиль зачадил, утонувши в нагаре, внезапный стук в дверь заставил его вздрогнуть.

Это был тот самый момент, когда явь и сон менялись в сознании местами, не позволяя определить точно, где одно, а где другое. Комната, погруженная в полумрак, выглядела так, будто всего лишь мерещилась. Гоголь вскинул голову, и его лохматая тень перескочила со стены на диван, а оттуда на шкап с тускло отсвечивающим зеркалом.

– Кто там? – спросил он, и собственный голос показался ему незнакомым, ибо прозвучал в слишком высокой тональности.

Ответа не последовало, а просто дверь отворилась, и некоторое время за нею не было видно ничего, кроме мрака на лестничной площадке, которая в столь поздний час была не освещена. Гоголь кинувшийся зажигать вторую свечу, сломал спичку и похолодел. У него была скверная привычка не запираться по вечерам, чтобы не вставать из-за стола или с дивана всякий раз, когда кто-нибудь завернет в гости. Увлекшись писаниями, он забывал задвинуть щеколду и наутро ругал себя за неосмотрительность. Однако же сейчас было не утро, и был Гоголь не сердит, а напуган.

– Да кто же это, черт подери? – вскричал он, поднявши подсвечник с новою яркою свечою.

Темная фигура надвинулась на него, отбрасывая тень до потолка.

– Николай Васильевич, голубчик, – заговорила она, – простите великодушно, что я вот так, без предупреждения, по-простому, но, знаете ли, ехал я мимо и подумал: «А не навестить ли мне моего старинного друга?» И вот я здесь. Встречать меня с распростертыми объятиями не обязательно, но улыбнитесь хотя бы для приличия, друг мой.

Не сам голос, но ироничная интонация, наполнявшая его, подсказала Гоголю, что перед ним стоит не кто иной, как Яков Петрович Гуро, главный сыщик Третьего отделения императорской канцелярии, этой могущественной и таинственной организации, стоящей выше всех прочих государственных ведомств. Карательным органом ее являлась жандармерия, но это была лишь видимая, надводная, часть айсберга, тогда как вся прочая структура уходила в такие мрачные глубины, где сам черт ногу сломит. Возглавлял ее небезызвестный граф Бенкендорф, которого петербургские друзья Гоголя называли не иначе как «душителем свобод», но делали это исключительно шепотом и с оглядкой, ибо каждый боялся нажить себе столь опасного и злопамятного врага и стать мишенью для политического сыска России. Формально граф подчинялся только одному человеку – его величеству императору, но знающие люди поговаривали, что он сосредоточил в своих руках всю власть в Российской империи.

Гоголь не мог этого знать наверняка, но в его представлении Гуро находился с графом на короткой ноге, что возносило его на высоту недосягаемую. Ни по положению своему, ни по воззрениям, ни по образу жизни не были они друзьями. Так что на приветствие вошедшего Гоголь ответил сдержанно, объятия не раскрыл и улыбку позволил себе самую скупую.

Даже внешне они представляли собой две полные противоположности. Гоголь был молод, свеж, лицо имел востроносое, гладкое, носил шелковистые усы и длинные волосы, которые постоянно приходилось убирать с блестящих, как у грача, глаз. Гуро разменял шестой десяток, волосы умащивал и гладко зачесывал назад, а виски брил, давая возможность каждому пересчитать все оспины на своем умном породистом лице с утиным носом и тонкими губами. Но главной деталью его портрета являлись глаза, глубокие, угольные и до того неживые, словно были созданы они не природою, а нарисованы под такими же угольными бровями. Никакие улыбки, никакие гримасы не могли оживить этих черных глаз, всегда смотревших с мертвенной бесстрастностью.

Вот и сейчас, встретившись взглядом с незваным гостем, Гоголь ощутил знакомую тоскливую подавленность, которая всегда охватывала его при общении с Гуро.

– Чем обязан столь неурочному визиту, Яков Петрович? – спросил он, постаравшись сделать это как можно холоднее, дабы не выдать своих истинных чувств.

– Полноте, голубчик, никто не принуждает вас притворяться! – насмешливо воскликнул Гуро. – Нежелательному визиту, хотели вы сказать? А я-то, наивный, думал, что вы скучали по мне.

Раздвинув полы сюртука так, что взору открылся серый жилет с искрой, Гуро, не дожидаясь приглашения, сел на крякнувший стул, поставил между широко раздвинутых ног трость с орлиною головою, а сверху положил бледную руку, украшенную золотым перстнем с красным камнем. По случайному совпадению как раз в это мгновение колокол на башне начал отбивать полночь.

Гоголь невольно вздрогнул, поставил свечу на стол и тоже сел, подобрав ноги под себя. Ему было неловко, что он принимает столь импозантного гостя нечесаный, в засаленном халате и панталонах со штрипками. Смущение переходило в раздражение. Гоголю захотелось выкрикнуть, что он больше не какой-то там безвестный писарь, а состоявшийся литератор, и не намерен больше терпеть высокомерных подшучиваний над собою, но язык не послушался его, предпочтя оставаться за зубами. Время, проведенное вместе в Полтавской губернии, не прошло бесследно. Там, во время расследования череды чудовищных убийств и прочей чертовщины, Гуро был непосредственным начальником Гоголя, а кроме того, спас ему жизнь, что не могло не сказаться на их взаимоотношениях.

Колокол на башне умолк.

– Я смотрю, Диканьская эпопея пошла вам на пользу, друг мой, – заговорил Гуро, как будто нарочно дожидался этого мига. – Читывал ваше сочинение. Превосходный слог, Николай Васильевич. А какие персонажи, бог мой! Но почему же нечистая сила представлена так бледно? А, позвольте, я попробую угадать! – Черные глаза впились в собеседника. – Вам страшно вспоминать те сверхъестественные обстоятельства, что вас едва не погубили, не так ли? Вы не осмелились дать волю вашему воображению. Напрасно, голубчик, напрасно. Да и не стоит бояться потустороннего, когда реальность представляет куда большую опасность. Не так ли, Николай Васильевич?

Почудились ли Гоголю угрожающие нотки в голосе собеседника, или он действительно таил в себе угрозу? Вспомнилось, что в Диканьке Гуро как-то обмолвился, что ищет здесь не только таинственного убийцу, но также секрет бессмертия. Он, несомненно, имел какое-то отношение к загробному миру и его обитателям. Быть может, этим и обусловлена пугающая мертвенность его взгляда?

– Смею вас заверить, я ничего не боюсь, – заявил Гоголь, стараясь храбриться, чтобы растерянность его не стала явной.

– И напрасно, напрасно, – наставительно произнес Гуро, перебирая пальцами на резной рукояти своей трости, отчего перстень его сверкал всеми гранями, пуская рубиновые отблески по стенам, подпертым стопками книг. – Помните ли вы, Николай Васильевич, где я имею честь служить?

– Разумеется, Яков Петрович. Кто же в России не знает Третьего отделения и рода его занятий!

– А вот тут вы заблуждаетесь, друг мой. На самом деле очень немногие имеют представление об учреждении, от имени которого я выступаю. Да и то самое поверхностное. Я ведь Первую экспедицию возглавляю, так что в ведении моем находятся дела, имеющие особо важное значение. Го-су-дар-ствен-ное!

Тут Гуро поднял указательный палец с рубином, отразившемся в его пустых черных глазах.

– Чем же могла заинтересовать моя скромная персона столь высокопоставленного чиновника? – не удержался от ехидства Гоголь.

С ним такое частенько приключалось. То анекдотец непотребный расскажет в высшем обществе, то присвистнет уморительно, то ни с того ни с сего перейдет на малороссийский говор, приводя в замешательство собеседника. Выходки эти были вызваны не нахальством его, а как раз напротив – врожденной робостью. Она-то и побуждала его вести себя вызывающе, чтобы окружающие не распознали его истинной натуры и не пользовались бы этим.

– Собираясь сюда, я преследовал лишь одну цель, – произнес Гуро без тени своей обычной ироничной улыбки. – Оказать вам услугу, Николай Васильевич.

Гоголь почувствовал, что желание ерничать у него пропало.

– В чем же она заключается, Яков Петрович? – спросил он уже вполне серьезно.

– Хочу предостеречь вас, мой друг. Из дружеского расположения к вам.

– Предостеречь от чего?

Гуро взял трость таким образом, чтобы легонько постукивать ею по столу, подчеркивая важность сказанного.

– Николай Васильевич, перестаньте играть в политику, – говорил он размеренно, тщательно выговаривая каждое слово. – Не суйтесь в жернова, которые перемелют вас, как блоху. Помимо всего прочего, я занимаюсь выявлением тайных обществ и заговоров, замышляющих государственные преступления. Состояние умов катастрофическое. Но всех вольнодумцев и противников власти ждет заключение в крепость или ссылка, можете быть уверены. Это в лучшем случае.

– Вы имеете в виду смертную казнь? – уточнил Гоголь, безуспешно пытаясь избавиться от мурашек, ползущих по спине.

– Зачем же непременно казнь, голубчик? – тонко усмехнулся Гуро. – Люди, знаете ли, смертны. Так называемые властители дум – не исключение. Один под поезд бросится, другому взбредет в голову драться на пистолетах. И что же им неймется-то, не понимаю? Не оскорбляй членов царской фамилии, не расшатывай основы порядка и живи себе, припеваючи, стихи сочиняй, книжки пиши… Кстати, Николай Васильевич, вы за третий том «Вечеров…» не взялись еще? Второй мне, признаться, меньше первого понравился. Характеры не те, страсти мельче.

– Как вы могли читать продолжение, Яков Петрович, когда оно не издано еще?

– Для кого как, Николай Васильевич, для кого как. Для меня тайного, почитай, ничего нет. Одно только явное.

Гоголь почувствовал, как уши его наливаются жаром, в то время как лицо холодеет и все туже обтягивается кожей, будто на морозе.

– Вы что же, следите за мной? – вскричал он, негодуя и стыдясь тех подробностей, которые могли узнать посторонние против его воли.

Гуро равнодушно пожал плечами.

– Зачем же мне следить, помилуйте, голубчик! Этим разные мелкие сошки занимаются. Вот отправились вы, к примеру, Николай Васильевич, в Петербург с господином Данилевским и дворецким вашим Якимом и остановились в гостинице, где-то возле Ко-кушкина моста, а там вина заказали и давай императорское величество поносить. Или вот живописец Мокрицкий, с которым вы имели удовольствие квартиру делить в доме Зверева…

– Зверкова, – машинально поправил Гоголь.

В голове его было пусто, мысли остановились.

– Зверкова, – охотно согласился Гуро, доброжелательно кивая. – В его присутствии вы, друг мой, позволяли себе весьма неосторожные замечания, весьма неосторожные. А болтливые актриски и актеришки, что толклись у вас в доме на углу Гороховой и Малой Морской?

– Довольно! – вскричал Гоголь, весь передернувшись. – Вам стыдно должно быть, сударь, за подобные речи.

– Мне? – вопрос, заданный с неподражаемым изумлением, сопровождался поднятием бровей и наклоном головы. – За что, помилуйте? Может быть, это я пишу матушке, что лично знаком с князем Голицыным и пеняю ему на дурную работу его почтового департамента? Или, может быть, я питаю нездоровую страсть к дамскому рукоделию? Нет, Николай Васильевич, мне не стыдно. А вам?

Побагровевший Гоголь приподнялся со стула, намереваясь указать гостю на дверь. Взгляд Гуро пригвоздил его к месту.

– Куда это вы собрались, милостивый государь? – осведомился он с холодным любопытством. – Мы только начали. Главный разговор еще впереди.

Глава II

Наутро Гоголь долго лежал в постели, скосивши птичий глаз на серое петербургское небо в облупленной раме окна. Спальня была менее запущена, чем кабинет, служивший также гостиной и при случае столовой. Давно уже не пахло в квартире съедобным. В целях экономии столовался Гоголь в ближайшем трактире, а если совсем поджимало, то мог перехватить пирожков с капустою. Ожидания, с которыми прибыл он в столицу, не оправдались. Успехов на юридическом поприще не случилось, писательский труд отнимал много времени, принося мало доходов. Содержать себя в приличном виде становилось все труднее, так что, замахнувшись вначале на апартаменты из пяти комнат, Гоголь был вынужден ютиться в двух, отказавшись от слуги. Неудачи не сломили его только благодаря возможности вращаться в литературных кругах, ловя на себе отблески славы, достающейся другим.

«Каким же будет мое будущее? – спрашивал себя Гоголь, глядя в окно. – Великое, славное или ничтожное, жалкое? Гуро сулит поддержку во всех начинаниях, ежели разойдусь с Братством, но как можно пойти на сделку подобного рода? „Тьфу, – скажут, – да он человек без чести, этот Гоголь“. Никто руки не пожмет в приличном обществе. А что до покровительства Бенкендорфа, то искать его все равно что мышке питаться крошками с кошкиного стола. Рано или поздно сам на зуб попадешь».

Нет, недаром в народе говорится, что утро вечера мудренее! Укладываясь спать, Гоголь был полон сомнений и противоречий, а теперь, выбравшись из постели, твердо знал ответ, который даст Гуро на его предложение. Перво-наперво скажет, что ни в каком Светоносном братстве не состоит и ничего о том не ведает, а просто водит дружбу с Жуковским, Пушкиным и прочими приличными людьми и от дружбы этой отказываться не намерен, поскольку никто не вправе указывать ему, человеку свободомыслящему, с кем знаться, а с кем нет. А братьев, конечно, предупредить необходимо.

«Нынче же спрошу их мнения, – решил Гоголь, фыркая перед умывальником. – Благо сегодня суббота, все соберутся у Жуковского. Глядишь, дельное посоветуют что-то. А если нет, то пусть знают, что я за них готов горой стоять хоть даже против самого Черного графа».

Прозвищем этим наградили «братья» Бенкендорфа, который в их представлении олицетворял силы противоположные, темные. В свое время Жуковский был против присоединения Гоголя, слишком близко сошедшегося с доверенным лицом графа, тайным советником Гуро. Однако Пушкин настоял, утверждая, что молодой человек, равный талантом Фонвизину, не может оказаться предателем. Так разве можно было подвести поэтического гения, поручившегося за него?!

День пролетел быстро, весь посвященный будничным заботам и визитам. Не поевши утром, Гоголь проголодался, однако тянул время, чтобы совместить сразу завтрак, обед и ужин. На приемах у Жуковского кормили пищей духовною, разве что в конце могли чаем напоить с пирожными, но ими, как известно, сыт не будешь.

Хотя денег у Гоголя было в обрез, он не смог отказать себе в удовольствии прогуляться к книжной лавке на Мойке, чтобы лишний раз убедиться в том, что его книга красуется среди сочинений Пушкина, Жуковского, Вяземского, Баратынского и Крылова. Наборщики типографии говорили, что не могли удержаться от смеха, когда готовили «Вечера…» к печати. Гоголю очень хотелось увидеть, как кто-нибудь возьмет с полки его книгу, раскроет наугад, пробежит глазами по странице и не удержится от улыбки или же отразит лицом любое иное чувство: восторг, страх, одобрение, любопытство. Стремясь стать неприметным свидетелем сцены такого рода, Гоголь становился у полки с переводными романами, где был практически незаметен для посетителей, интересующихся литературой отечественной.

Чтобы хозяин лавки не догадался о цели подобных визитов, приходилось всякий раз покупать какое-нибудь дешевое издание. Так Гоголь открыл для себя немецкого сказочника Гофмана, которым зачитывался сам и которого нахваливал товарищам, утверждая, что ни одному другому автору не удавалось так правдиво и точно описать явления сверхъестественные, нарушающие обыкновенный скучный порядок вещей.

Приближаясь к лавке, Гоголь, по обыкновению, запоминал не сказочных персонажей, а вполне житейских, которыми кишела улица: забулдыга со штофом, лакей с обеденными судками для барина, солдат в подпаленной шинели, торговка с подносом пряников, мастеровые, спорящие из-за найденного перочинного ножика. Под вывеской толклись цыганки в пестрых юбках, чумазые цыганята ловили прохожих за одежду, клянча гроши. «И куда только городовые смотрят?» – подумал Гоголь с тревогою, которую ему неизменно внушала публика этого сорта, когда она не плясала и не пела под гитару в кабаках. Ответа на его вопрос не существовало. Невозможно было сказать, куда смотрят городовые по причине их отсутствия.

Прошмыгнуть внутрь незамеченным не получилось. Путь в магазин преградили сразу две цыганки, бряцая всеми своими монистами и шурша пестрыми юбками так, что голова кругом шла. Уж они и глазами стреляли, и зубами блистали, и трещали как сороки, предлагая погадать молодому и красивому господину, от которого всего-то и требовалось, что достать монетку и положить ее на протянутую руку. Лишних монеток у Гоголя не было, и это придало ему решимости. Он уже готовился растолкать цыганок, чтобы силой прорваться в лавку, когда послышался окрик, заставивший их расступиться, освобождая проход.

Повернув голову, Гоголь увидел поодаль старуху с курящейся трубкой в дырявых зубах, которая, сидя прямо на мостовой с подвернутыми ногами, смотрела на него сквозь дым.

– Иди, барин, – сказала она, махнувши трубкой. – Тебе судьбу лучше не знать. Живи, пока живется.

Мурашки побежали по его спине, волосы под шляпой приподнялись, будто кто-то потрогал их на макушке.

– И что же с моей судьбой не так, старая? – спросил он, немного рисуясь перед зеваками, остановившимися, чтобы поглазеть на них.

– Твоя дорога к мертвым лежит, – ответила цыганка, не сморгнув глазом. – Среди живых тебе делать нечего. Бессарабия уж ждет тебя, милок. Мертвые, мертвые кругом.

Гоголь набрал в грудь воздуха, сколько позволял тесный сюртук, чтобы накричать на нее за глупые речи, но она махнула на него трубкой, и он, отчего-то оробев, вошел в лавку, оставив цыган и зевак снаружи. Слова старухи засели в голове, не пуская туда какие-либо другие мысли. В рассеянности своей Гоголь едва не забыл поздороваться с владельцем лавки, добрым приятелем своим, а роясь в книгах, ронял то одну, то другую, и так стыдно стало ему за свою неловкость, что был вынужден он плюнуть на экономию и купить сочинение Людвига Тика под названием «Семь жен Синей Бороды».

Прежде чем покинуть лавку, Гоголь выглянул в окно, чтобы проверить, околачиваются ли еще поблизости цыганки со своею сумасшедшею старухой. Их и след простыл. Тротуар перед лавкой опустел, так как все прохожие выстроились вдоль мостовой, по которой ехала на Охту подвода с простым красным гробом. За покойником следовала столь жидкая вереница провожающих, что непонятно было, для чего он и жил на белом свете, если и оплакать его, считай, некому.

Хозяин лавки, фамилия которого была Смородин, Свиридов, а может, и вовсе Спиридонов, почтительно тронул Гоголя за рукав и предостерег:

– Вы бы не глядели в окно на покойника, сударь. Говорят, плохая примета.

Гоголь и сам вспомнил что-то такое, а потому поспешно отпрянул и перекрестился. Хозяин сделал то же самое.

– Скажите, сударь, – обратился к нему Гоголь, – жаловались ли вы в полицию на скопление всякого сброда у вашей лавки?

Длинное лицо книжника вытянулось таким причудливым образом, что крючковатый нос его совершенно уполз куда-то вбок.

– Какого сброда? – спросил он.

– Как? Разве не видели вы снаружи цыган? Целый табор у входа разбили.

– Помилуйте, сударь, разве потерпел бы я такое безобразие? У меня заведение почтенное, требующее тишины и покоя. Смею заверить вас, ежели бы цыгане и сунулись сюда, то бежали бы потом, не оглядываясь, до самой Бессарабии.

Вообразив себе эту комичную картину, Гоголь повеселел и выбросил неприятный эпизод из головы. В конце концов, не приличествует человеку современному, просвещенному, принимать во внимание бабские суеверия и старушечий бред.

«А Диканька? – осведомился насмешливо внутренний голос. – Там что же, тоже бред и суеверия были?»

«Так-то Диканька, – ответил на это Гоголь мысленно. – А здесь Санкт-Петербург. Совсем другое дело».

Уверив себя в этом, взял он завернутую книгу под мышку, перекусил щами с черствою кулебякой, кликнул извозчика и поехал в Шепелевский дом, где уже собирались члены литературного кружка, под эгидой которого проводились по субботам заседания Братства. Руководителем, наставником, попечителем и еще бог знает кем являлся Жуковский, что не помешало ему недавно сделаться почетным членом Петербургской академии наук, блистать на литературном Олимпе и сочинять либретто для опер Глинки. Близость к императорской семье давала возможность этому великому человеку заступаться за опальных писателей и оберегать Братство от разгрома, ибо влияние его при дворе было немногим меньше того, что обрел граф Бенкендорф.

Комнаты Жуковского находились на третьем этаже. Кабинет, служивший местом общих собраний, был большой, вместительный, обставленный с изящною простотой. Удобные кресла, диваны и диванчики, конторки и массивные письменные столы, книжные шкафы с тысячами томов – все было устроено так, что каждый мог найти себе занятие и пространство для размышления и общения с друзьями. По всему помещению сияли алебастровой белизной слепки с античных бюстов, на стенах висели пейзажи и портреты незаурядных личностей, которые словно бы ревниво следили нарисованными глазами за теми, кто пришел им на смену.

Обычное место Гоголя находилось в кресле под полотном немецкого живописца Фридриха с изображением кладбища лунною ночью. Однако же в эту субботу, поздоровавшись с присутствующими, он как бы в рассеянности перешел в другой угол и сел там на один диван с профессором Плетневым.

– Отчего так мало народу, Петр Александрович? – поинтересовался он. – Опаздывают, что ли? Где Одоевский, Кольцов, где остальные?

– Сегодня особенный день, – пояснил Плетнев своим мягким доброжелательным тоном, которым обращался абсолютно ко всем, от слуг до цесаревича Александра, которому преподавал русский язык и словесность. – Только мы и будем.

Его густые брови значительно шевельнулись. Насторожившийся Гоголь поднял взгляд. Обычно в кабинете собиралось от десяти до пятнадцати человек – все мужского пола, ибо женщинам вход был строго воспрещен. Сегодня же их было только пятеро: сам Гоголь с Плетневым, Жуковский, о чем-то беседовавший с Пушкиным в стороне, да грузный Крылов, все еще страдающий одышкой после восхождения на третий этаж. Нет, был и шестой – невзрачный темноглазый юноша в студенческом кителе. На верхней губе его лежала тень первых усов, он то и дело порывался грызть ногти, но всякий раз поспешно опускал руку.

Нервный образ напомнил Гоголю его самого, ревность взыграла в нем.

– Студента этого я впервые вижу, Петр Александрович, – вполголоса проговорил он. – Кто таков? Не слишком ли молод для участия в нашем собрании?

Плетнев бросил на него взгляд, в котором ирония была умело прикрыта дружелюбием.

– Вы были ненамного старше, когда в Петербург прибыли, – сказал он. – Помните ли вы свои литературные опыты той поры, Николай Васильевич?

Гоголь зарделся. Он помнил, хотя бы предпочел забыть навсегда. И то, как спешил к Пушкину со своею первою печатною поэмою, и то, как потом выкупал все доступные экземпляры, чтобы сжечь их в гостиничном номере.

– У Михаила Лермонтова большой литературный дар, – продолжал Плетнев, понижая голос почти до шепота. – Способный юноша. Он нарочно из Москвы приехал, чтобы быть принятым в Братство… Вот, послушайте… «Так жизнь скучна, когда боренья нет… парам-пам-пам, во цвете лет», – что-то такое. Или еще: «Мне нужно действовать, я каждый день бессмертным сделать бы желал, как тень…»

– Разве тени бессмертны? – возразил Гоголь, задетый тем, что в его присутствии расхваливают какого-то безусого студента.

Обсуждение было прервано Жуковским, который, окинув общество благожелательным взглядом, облокотился на секретер и выступил с небольшой речью, в которой представил слушателям начинающего, но подающего большие надежды поэта Михаила Лермонтова, подчеркнув, что для Братства ценен не столько литературный дар, сколько иные качества новичка, которые присущи присутствующим.

– Мы все отмечены особой печатью, – говорил он, обводя слушателей ясным проницательным взглядом. – На таких, как мы, держится равновесие нашего мира. Мы лишь отблески Божественного света, но именно мы противодействуем мраку, не позволяя ему заполнить души людей. Вот отчего так щедро вознаграждены мы талантами, интуицией, магнетизмом, ясновидением. Но и спрос с нас особый, помните, друзья мои. Особенно это вас касается, Михаил Юрьевич. По возвращении в Москву вы не должны даже единым словом обмолвиться о том, что услышали в этих стенах. И знайте также, что противная сторона очень скоро проведает о вашей принадлежности к Братству и непременно постарается сбить вас с избранного пути.

– Это невозможно, господа! – порывисто воскликнул Лермонтов, вскакивая с места и обводя старших товарищей пламенным взглядом. – Клянусь вам всем и каждому, что никогда, ни при каких обстоятельствах не отступлюсь я и не предам вас, пусть даже грозит мне погибель во цвете лет. Мое перо, моя душа, мой ум – все это отныне призвано служить только Свету…

Слушая его сбивчивую и весьма пространную речь, Жуковский, Пушкин, Крылов и Плетнев поощрительно кивали головами и улыбались, тогда как Гоголь сидел с отсутствующим видом, решая про себя, посвятить ли товарищей в подробности вчерашнего разговора с посланником графа Бенкендорфа. Прилично ли утаивать от них факт встречи? С другой стороны, он ведь не спасовал перед Гуро и не выразил намерения отойти от Братства, несмотря на прозрачные угрозы и заманчивые посулы. Ну, пообещал подумать, так ведь только последний дурак принимает решения необдуманно.

«Я не таков, – размышлял Гоголь. – И вообще, нужно же было как-то отвязаться от Гуро. Натолкнувшись на мое молчание, он наверняка почувствует мое холодное отношение и больше не станет обременять меня неурочными визитами. Если же это не так, если он снова появится с угрозами, то я прямо и недвусмысленно укажу ему на дверь. В конце концов, я не совершал и не совершаю никаких противозаконных действий, чтобы дрожать перед жандармами. Кроме того, за меня есть кому заступиться. Итак, решено. Гуро не получит от меня определенного ответа, но товарищам моим знать о наших сношениях совсем не обязательно».

Едва последняя мысль сформировалась и укрепилась в мозгу Гоголя, как он был выведен из состояния задумчивости голосом Жуковского, спросившего что-то.

– Простите, Василий Андреевич, – пробормотал виновато. – Я, кажется, не вполне расслышал.

– Я спросил вашего мнения насчет приема в Братство нового члена, – терпеливо пояснил Жуковский, ничем не выказывавший неудовольствия по поводу неуместной рассеянности собеседника. – Нет ли у вас каких-либо претензий к господину Лермонтову?

Все смотрели на Гоголя вопросительно, а в глазах московского студента читался еще и вызов, как будто он только и ждал повода для ссоры. В нем угадывался будущий дуэлянт и задира. Но и Пушкин был тоже горяч, а какой умница и какой замечательный товарищ!

– Нет, – отвечал Гоголь, адресуя отдельную улыбку Лермонтову, – я вижу в Лермонтове юношу во всех отношениях достойного. Я рад возможности пожать руку новому брату своему.

Участники заседания сошлись в середине кабинета, где под одобрительными взглядами алебастровых греческих философов обнялись и произнесли торжественные слова, приличествующие случаю. Когда же начали расходиться, Плетнев подгадал так, чтобы спускаться по лестницам рядом с Гоголем, и, пройдя несколько ступеней, пытливо посмотрел на своего спутника.

– Смотрю на вас, Николай Васильевич, и вижу – что-то гложет вас, не дает покоя. Не случайно же вы бледны и задумчивы сверх меры. Я прав? Поделитесь со стариком. Может быть, подскажу что-то дельное.

Открыв рот, Гоголь подумал и сказал совсем не то, что чуть не сорвалось у него с языка.

– Спасибо за участие, Петр Александрович, но вам, верно, показалось. Ночь выдалась бессонная, просидел за работой, почитай, до рассвета.

– Что ж, я только рад, если это действительно так, мой друг. А как обстоят ваши дела на преподавательской ниве? Много ли времени уроки отнимают?

– К сожалению, нет, – ответил Гоголь со вздохом. – В учебных заведениях занятия начались, так что знания мои пока что спросом не пользуются.

– Это вы зря, батенька, – произнес Плетнев, продолжая спускаться размеренно и неторопливо, так что спутнику приходилось постоянно сдерживать себя, чтобы не пуститься по ступенькам вскачь. – Знания – это то немногое, что действительно имеет ценность. Что до ваших, то мы найдем им достойное применение.

– Вы, Петр Александрович, о частных уроках изволите говорить? – высказал предположение Гоголь, заглядывая профессору в глаза.

– И о них тоже, – подтвердил тот. – Вот, Васильчиков, к примеру, изъявил желание организовать обучение на дому. Но это так, приработок. Что же касается основной работы… Я, как вам известно, исполняю обязанности инспектора Патриотического института. Не хотите ли получить там место преподавателя, Николай Васильевич?

Гоголь, готовый взорваться от восторга, овладел собой и степенно произнес:

– Благодарю вас, Петр Александрович. Что преподавать? Словесность?

– Свободна вакансия учителя истории.

– Истории, вот как? Гм, гм. Если вы считаете меня достойным должности, то я с удовольствием займу ее, что вполне соответствует моим наклонностям и способностям.

– Вот и отлично, – сказал Плетнев. – Рад буду помочь вам, друг мой. Загляните завтра после полудня, и мы уладим это дело.

На том они и расстались, и Гоголь отправился домой, предвкушая, как засядет дома за чтение «Жен Синей Бороды». Как это часто случается в жизни, надеждам его было не суждено сбыться.

Глава III

Возвращаясь домой, Гоголь заметил за собой слежку. Шел он пешком, чтобы не тратиться на извозчика зря. Путь был недалекий, вечер стоял погожий, на ходу хорошо думалось и мечталось. Место преподавателя в институте замаячило как нельзя более кстати. Работа сулила решение всех денежных проблем, что не давали свободно вздохнуть. В дополнение к этому обучение в институте велось исключительно для девиц. Таким образом, читая лекции, Гоголь будет окружен очаровательными дамскими головками, сияньем чистых глаз и душистым благоуханием. Настоящий праздник для молодой романтической натуры! Ведь в Петербурге он общался разве что с женами товарищей да с сомнительными особами из театрального круга, на что так грубо намекнул Гуро накануне. Вот же черт черноглазый! Все про Гоголя знает! Это значит, что слежка велась нешуточная. Может, и сейчас за ним следят?

Он обернулся, и точно – следом за ним медленно ехала пролетка с поднятым верхом, запряженная парой вороных. Извозчик так низко надвинул шляпу, что лица не разглядеть. Сидящего внутри вообще не было видно в густой тени, которую был не в силах развеять свет уличных фонарей.

Гоголь невольно ускорил шаг. Он пытался вспомнить, как долго тянется за ним пролетка. Когда и где она пристроилась за спиной? Или же это просто игра воображения? Нет, нет, все было взаправду. Стоило остановиться, чтобы пропустить загадочный экипаж мимо, как извозчик натянул вожжи, и кони, встряхивая гривами, замерли тоже. Гоголь двинулся дальше, и колеса загромыхали по булыжникам у него за спиной.

Побежать? Что подумают прохожие? Да и разве убежишь от жандармских шпиков! Но почему так явно? Словно намеренно обнаруживают свое присутствие… С какой целью? Ясное дело. Запугать хотят. Власть свою показывают. Что же! Пусть видят, что перед ними человек, привыкший встречать опасность лицом к лицу!

Гоголь застыл, вызывающе глядя на приближающуюся пролетку.

– Николай Васильевич, голубчик! – донеслось оттуда. – Прошу простить, если я невольно напугал вас.

Гоголь мысленно выругался. Ну конечно! Голос с его насмешливыми нотками принадлежал Гуро. А вот он и сам высунулся из кузова, подставив бледное лицо скудному уличному свету.

– У меня нет причин бояться кого-либо, сударь, – ответил Гоголь гордо. – В том числе и слежки, приставленной ко мне.

– Помилуйте, голубчик! – оскорбился Гуро. – Да разве бы я стал опускаться до такого? Просто велел кучеру не спешить, чтобы не потревожить вас во время вечернего моциона. Вы ведь, Николай Васильевич, без сомнения, о чем-то важном размышляете. План преподавания всеобщей истории обдумывали?

– Прекратите ерничать, сударь! – воскликнул Гоголь, топнув ногой. – И извольте объяснить мне, откуда вам известны подробности моей беседы с профессором?

– С профессором? – переспросил Гуро, выражая изумление всем своим видом. – Ах да, вы, наверное, профессора Плетнева имеете в виду, который является неизменным участником собраний вашего литературного общества… Так называемого «литературного», – добавил он, подумав. – Так о чем вы с ним говорили? Поделитесь, Николай Васильевич?

– Это мое личное дело, сударь! И я не намерен держать отчет ни перед вами, ни перед кем-либо еще.

С этими словами Гоголь отвернулся и стремительно пошел прочь, не обращая внимания на окрики, летящие ему вслед. Раздался цокот копыт, и возчик, обогнав уходящего, направил своих вороных прямо на тротуар, преградив дальнейший путь.

– Вы, кажется, много возомнили о себе, голубчик, – раздался холодный и презрительный голос Гуро. – Что вы себе позволяете? Думаете, я стану гоняться за вами по всему Петербургу, и можете быть со мною хоть чуточку любезнее? Садитесь в экипаж. Ну? Не заставляйте меня повторять дважды!

Невозможно было противиться этому повелительному тону, не терпящему возражений. Да и извозчик смотрел так, словно в любой момент был готов сменить кнут на пистолет. Гоголь поставил ногу на подножку и, качнув пролетку, забрался на сиденье рядом с Гуро. Тот поднял руку в белой перчатке и велел трогать. Кони, путаясь в сбруе, попятились, попятились на мостовую и резво побежали вперед.

– Куда мы едем? – спросил Гоголь тревожно. – Вы собираетесь меня допрашивать?

– Помилуй бог! – воскликнул Гуро, округляя глаза. – Какие допросы могут быть между друзьями? Зная о том, что вы стеснены в средствах, я взял на себя смелость пригласить вас отобедать со мною у Палкина. Превосходная ресторация, доложу я вам. На Большой Садовой. Да ведь вы, должно быть, не раз проходили мимо. Окна во французском стиле разрисованы, знаете, Николай Васильевич?

– Знаю, – буркнул Гоголь. – Это сцены из «Собора Парижской Богоматери» Гюго. Я читал отрывки.

– Ах, да! Вы ведь на «Московский телеграф» подписаны. – Гуро протянул руку в перчатке. – Позвольте купленную вами книгу посмотреть, голубчик. Признаться, легенда о Синей Бороде всегда манила меня своею загадкой. За мистическим туманом, окутывающим ее, угадывается правда. Такого не выдумаешь.

«Откуда ему известно, какую книгу я купил? – подумал Гоголь. – И про институт откуда-то знает. Так ведь не было свидетелей рядом – ни в лавке, ни на лестнице».

Словно прочитав его мысли, Гуро назидательно произнес:

– Не бывает ничего тайного, что не становилось бы явным, Николай Васильевич. Мне наушничать за людьми совсем не обязательно, чтобы знать их подноготную. Имеются в нашем ведомстве, конечно, шпики, не без этого. Но ведь я не каждым делом лично занимаюсь. Вам, голубчик, исключение. Цените.

«Как же! – подумал Гоголь сердито. – Какая великая честь оказана! Лично он мною занимается. А кто тебя просил, ищейка ты царская?»

Гуро полистал книгу и вернул ее со словами:

– Действительность намного страшнее всей этой белиберды. У вас, друг мой, и мастерства, и опыта больше, чем у этого немецкого господина, хоть он в деды вам годится. Не бывал немец в Диканьке. Ему такое и не снилось, а приснилось бы – он бы умом тронулся. Не то что вы. Герой!

Против воли Гоголь почувствовал себя польщенным. В сущности, Гуро был неплохим человеком. Без него от Гоголя в не к ночи помянутой Диканьке рожки да ножки остались бы.

– И все же для чего вы меня похитили, Яков Петрович? – спросил он по-прежнему ворчливо, хотя уже без прежней озлобленности.

– Известно для чего, – был ответ. – Как я уже сказал, ужинать мы, голубчик, будем.

– И только?

– И только. Негоже будущему литературному светилу с голодным брюхом ходить.

Гоголь почувствовал, что губы его готовы расплыться в польщенной улыбке, и нахмурился.

– Я не могу позволить себе ужинать за чужой счет, сударь, – сказал он.

– Помилуйте, какие могут быть счеты между старыми друзьями! – упрекнул его Гуро, молодо выпрыгивая из пролетки. – Мы с вами в таких переделках побывали, что не каждый выстоит. После наших совместных похождений я твердо знаю, что на вас можно положиться, Николай Васильевич.

– Я тоже отношусь к вам с величайшим уважением, Яков Петрович, – выдавил из себя Гоголь. – И я ценю то, что вы для меня сделали.

Признание далось ему нелегко. Он ведь должен был ненавидеть спутника за его принадлежность к враждебному лагерю. Однако этого не происходило.

– Только не говорите, что обязаны мне по гроб жизни, голубчик, – сказал Гуро со своею обычной улыбкой. – Это лишнее. Не стоит благодарности.

Гадая про себя, ироничной ли была тирада спутника или искренней, Гоголь последовал за ним к ярко освещенному крыльцу, перед которым толклась кучка нарядно одетых господ в английских шляпах. Дам не было, поскольку они подобные заведения обходили десятой дорогой.

В зале Гоголя и Гуро встретил зализанный человек в визитке и полосатых брюках. Он провел их к отдельному столу под люстрой и, приподнявшись на цыпочки, помахал руками, сделавшись похожим на дирижера. К посетителям подскочил чуть приседающий от угодливости половой, которого в заведениях подобного рода было принято называть «человеком». Точно такие же «люди» бегали по всему ресторану, напоминая черных котов с белыми шеями, которых научили передвигаться на полусогнутых задних лапах. Тон происходящему задавал небольшой оркестр с визгливою скрипкой и постанывающей виолончелью.

Гоголь оробел, сраженный шумною и пышною атмосферой ресторана. Все сверкало и переливалось, в кадках высились невиданные растения, на подносах громоздились горы южных плодов и ягод. Обилие зеркал придавало залу невероятный размах, в котором непривычный человек сникал и терялся, чувствуя себя слишком жалким и ничтожным, чтобы осмелиться повысить голос и привлечь к себе внимание. Однако же Гуро явно наслаждался обстановкой и произведенным впечатлением. Он щелкнул пальцами, подзывая человека, и, часто переходя на французский язык, сделал заказ. Чтобы скрасить время ожидания, были затребованы также вино и целая ваза фруктов, доброй половины которых Гоголь никогда в своей жизни в глаза не видел. Хмель тотчас ударил ему в голову, поскольку все чувства его были обострены до крайности и кровь носилась по жилам в два раза быстрее обычного. Он несколько расслабился, откинулся назад, забросил руку за спинку полукресла и сделал очередную попытку добиться от спутника правды:

– Яков Петрович, скажите откровенно, для чего я вам понадобился? Зачем вы меня сюда привезли?

– Как зачем? – изумился Гуро, картинно вскинув брови. – Сколько можно повторять? Мы приехали сюда, чтобы отужинать вместе. Некоторые, знаете, не любят ресторации из-за долгих ожиданий. А мне вот нравится посидеть в предвкушении. Особенно когда рядом собеседник достойный, с которым приятно поговорить.

– Ах, вот оно что! Поговорить! – Гоголь отставил пустой бокал и убрал волосы, налипшие на щеки. – Я так и знал! Станете опять меня от товарищей отвращать?

– Конечно, стану, – подтвердил Гуро, перебирая бледными пальцами тонкую ножку своего бокала. – Не могу же я позволить вам погибнуть, не исполнив вашего высокого предназначения. Со мной вы до гения дорастете. А без меня пропадете во цвете лет. Как Пушкин и Лермонтов. Будет обидно, если вы повторите их судьбу.

– Разве она не блестяща?

– Кажется таковой, всего лишь кажется. А впереди…

Гуро допил вино и причмокнул. Гоголь смотрел на него, прищурившись.

– Хотите сказать, что вам известно будущее Александра Сергеевича и Михаила Юрьевича?

– Я так предполагаю, что погибнут они, – прозвучал бесстрастный ответ. – Оба.

Гоголь сменил позу, убрав руку со спинки стула, и нахохлился так, что волосы опять свесились ему на скулы.

– Вы намекаете, что они разделят судьбу декабристов? – глухо спросил он.

– У меня и в мыслях ничего подобного не было, – сказал Гуро, подавая знак, чтобы им сменили бокалы. – Горячий нрав вышеуказанных господ позволяет предположить, что они станут драться на дуэлях, а это всегда плохо кончается. Но бог с ними, друг мой. Мы ведь о вас говорим. У вас другое будущее предначертано. Правда, чтобы достичь вершин, вам поддержка нужна. Основательная, надежная. Такую, какую способны обеспечить граф Бенкендорф и ваш покорный слуга, а не Жуковский с Крыловым. Эти господа стремительно выходят из зенита своей славы и тускнеют, да, друг мой, тускнеют. Скоро совсем исчезнут в тени графа Бенкендорфа.

Забывшись после выпитого, Гоголь позволил себе неосторожное замечание:

– И все же лучше я их стану держаться, а не графа. Он темные силы представляет. А я, как вам должно быть известно, на светлой стороне.

Гуро внимательно поглядел на него поверх ободка бокала и задал один-единственный вопрос:

– Почему?

Если он рассчитывал, что собеседник смешается, то этого не произошло. Гоголь знал, что и как ответить на это.

– Хотя бы потому, что свет Господь создал. А у тьмы свой князь, и мы знаем, кто он такой!

– Ничего подобного, – возразил Гуро, медленно качая головою. – Святое Писание прямо указывает, что Бог вначале парил во тьме над бездной, то есть сотворил ее прежде всего прочего. А затем, создав свет, он не уничтожил тьму, а просто отделил одно от другого. Не станете же вы отрицать столь очевидных вещей, голубчик? Свет был назван днем, а тьма – ночью. Но и то, и другое существует по воле Божьей. А вы, Николай Васильевич, сами душой больше к ночи склоняетесь.

– Кто вам сказал? – запальчиво возразил Гоголь.

– Да вы сами и сказали. Разве не ваши это слова?.. Прикрыв глаза, Гуро принялся цитировать по памяти:

– Знаете ли вы, э-э, украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц… Земля вся в серебряном свете… и чудный воздух… и что-то там такое… Божественная ночь! Очаровательная ночь! А? Божественная! Ваше определение, Николай Васильевич. Что ж вас тогда на свет тянет, голубчик? С вашими способностями и наклонностями вам к нам нужно.

Видя смятение, отразившееся на лице Гоголя, Гуро торжествующе рассмеялся, заправил салфетку за воротник и провозгласил:

– А вот и ужин! Рекомендую начать с гусиной печени и трюфелей, только что из Франции. И за едой ни слова о делах, друг мой. Плохой тон. Позже договорим. На сытый желудок. Итак, за дело!

Гоголя упрашивать не пришлось. Он набросился на еду, как голодный зверь.

Глава IV

После позднего обеда Плетнева неудержимо тянуло зевать, и он старался делать это с закрытым ртом, отчего плотно сжатые губы периодически разлеплялись, издавая всхлипывания, обращавшие на себя внимание сидящих за столом. Всего их было четверо: сам Плетнев с супругой да Пушкин с Натальей, которая лишь несколько месяцев была его женою. Оленька, дочка Плетневых, последние ночи маялась животиком, и они не высыпались, поскольку спальня их размещалась слишком близко с детской.

Бессонные ночи до того вымотали Петра Александровича, что он уж и не рад был переменам в своей жизни, которые принято называть счастливыми. Женитьба и рождение дочери совершенно нарушили (если не сказать – разрушили) привычный быт Плетнева. Прежде времени хватало на все, и даже в те дни, когда нужно было идти на службу. Проснувшись, он любил поваляться в постели, а потом слоняться по дому в халате, неспешно попивая кофий и обдумывая статью в «Современнике». Затем он либо покидал дом, либо уходил к себе в кабинет и работал, работал, работал, не отвлекаясь на всякие пустяки, вроде обсуждения фасонов платьев или режущихся у дочурки зубок. Перо не выпускалось из руки до самого обеда, а затем брался толстый литературный журнал и читался за столом столь внимательно, что иные блюда стыли, а другие оставались нетронутыми. После короткого дневного сна полный сил Плетнев вновь садился за работу и не поднимался уж до темноты, когда наступало время встреч с друзьями.

Перемены, случившиеся с той благодатной поры, были поистине драматические. Вскоре через подобные метаморфозы предстояло пройти Пушкину. Пока что он не осознавал этого и весь сиял за столом – и своими белыми зубами, и блестящими темными глазами. Присутствие Натальи его оживляло невероятно. Он хохотал громче обычного, сыпал шутками и постоянно сочинял экспромты, казалось вылавливая рифмы прямо в воздухе.

Наталья тоже много смеялась, запрокидывая головку и давая Плетневым возможность полюбоваться своей точеной мраморной шеей. Она была невероятно хороша собой. Степанида, как всякая обычная женщина, очутившаяся подле красавицы, вела себя стесненно и фальшиво. Она понимала, что любое сравнение будет не в ее пользу, и внутренне страдала от этого. Плетнев, желая поддержать и успокоить жену, часто брал ее за руку и приближал свое лицо к ее желтоватому лицу. Как человек проницательный, он чувствовал ее состояние, и благородство натуры побуждало его быть сегодня со Степанидой особенно чутким. Он незаметно испустил вздох облегчения, когда Пушкин предложил разойтись по разным комнатам, чтобы мужчины получили возможность обсудить свои дела, а дамы – свои.

Степанида повела Наталью смотреть собственноручно сшитые для Оленьки чепчики и панталоны, Плетнев с Пушкиным уселись перед камином в английском стиле, недавно установленном в доме. За окном полоскал дождь, им было тепло и покойно. Даже сонливость больше не докучала Плетневу, а казалась приятной, придавая происходящему уютное очарование.

Пушкин принялся оживленно рассказывать о своей игре в кошки-мышки, затеянной с Третьим отделением.

– Помните ли вы, друг мой, чем закончилось мое сотрудничество с «Литературной газетой» Дельвига?

– Кто же не помнит, Александр Сергеевич, – кивнул Плетнев, подавляя зевок. – На вас натравили Булгарина, этого цепного пса жандармов. Как вы еще тогда изящно пошутили: «„Северная пчела“, в отличие от обычной, жалит только по прямому приказу графа Бенкендорфа».

– Вот-вот, – рассмеялся Пушкин. – Но я не так прост, чтобы дать поставить на себе клеймо хулителя власти. Читали мое стихотворение «Клеветникам России»? А «Бородинскую годовщину»?

– Ну как же, – сказал Плетнев. – Они вместе со «Старой песней» Жуковского отдельной брошюрой вышли, «На взятие Варшавы»… «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?» Н-да. Сильно.

– Вяземский взбеленился, а Чаадаев в восторге, потому что понял истинный замысел мой. И где теперь Булгарин со своими обвинениями меня в либерализме? Я ему стихами этими кукиш показал! – Тут Пушкин действительно скрутил пальцами известную фигуру, ткнув ее в пространство перед собой. – А Бенкендорфу письмо отправил, что, мол, заботливость государя меня трогает, и я, осыпанный благодеяниями его величества, желаю служить ему по мере своих способностей. Испросил у него дозволения написать историю Петра Великого. Благодаря этому меня уже в Государственную коллегию иностранных дел определили, с дозволением отыскивать в архивах необходимые материалы. А это крайне важно для наших целей.

– Бесспорно, Александр Сергеевич, – согласился Плетнев, у которого сон как рукой сняло, как только мозг его включился в энергичную деятельность. – Однако же будьте осторожны, мой друг. Бенкендорф куда более искушен в играх подобного рода. Глядишь, произведет вас в титулярные советники, чтобы принизить ваш образ.

– Ничего у него не получится. Поздно. Слух обо мне пошел по всей Руси великой. Меня народ полюбил. А любовь народную не затоптать, не выкорчевать. Она один раз дается и навсегда.

Пушкин говорил об этом без ложной скромности и без тени смущения. Чего стыдиться, когда излагаешь чистую правду? Он уже входил в свою полную силу, и дар прозрения открывался в нем все ярче. Случались моменты, когда прошлое и будущее виделись ему в такой же степени ясно, как настоящее. Тайны мироздания открывались его уму одна за другой, подобно перелистываемым страницам великой книги. И Плетнев, и Жуковский, и Крылов не могли не признать, что ученик давно превзошел своих наставников, и порой ему тесно в их узком кругу, и он готов раскинуть крылья, как тот вскормленный неволей орел молодой, воспетый им в кишиневской ссылке.

При этом Пушкин, конечно, любил славу, но не упивался ею и умел радоваться достижениям других. Без его поддержки Гоголь вряд ли преуспел бы так скоро на литературном поприще и, уж несомненно, никогда не стал бы членом Братства. Чувствуя ответственность за своего протеже, Пушкин никогда не забывал поинтересоваться его успехами. Спросил он про Гоголя и в этот раз, переменив тем самым тему беседы.

Перед тем как ответить, Плетнев задумчиво пожевал губами.

– Николай Васильевич личность своеобразная, – произнес он осторожно. – Как вы знаете, мой друг, в последнее время он был весьма стеснен в денежных средствах, поэтому я добился его назначения младшим учителем истории в Патриотическом институте. По моей рекомендации, он получил также ряд частных уроков…

– И что же? – перебил Пушкин нетерпеливо. – Справляется? Не мешают занятия его творчеству? Для нашего общества, как вы сами понимаете, он именно как писатель важен, а не как преподаватель.

– Мальчики и девочки обыкновенно воспринимают его хорошо, им нравится, что нет в нем ни насмешливости, ни излишней угрюмости, присущей наставникам. Длинный нос его и прическа, правда, иногда вызывают улыбки, и тогда он способен прийти в совершенную ярость, знаете, когда лицо подергивается и речь становится бессвязной.

– Я видел его таким однажды, – кивнул Пушкин, – когда какому-то господину вздумалось назвать его Яновским. Николай Васильевич был в бешенстве! «Зачем называли вы меня Яновским? – кричал он. – Моя фамилия Гоголь, а Яновский только глупая приставка, ее поляки выдумали!» Забавно, не находите? Ведь в начале нашего знакомства он именно так мне и представился: «Гоголь-Яновский».

– Да, он сильно изменился с тех пор, – согласился Плетнев. – Иногда наблюдаешь за ним и видишь – перед тобой совсем другой человек, не тот, кем казался прежде. Одно можно сказать определенно: как писатель он куда более талантлив, чем учитель. Его вместо словесности постоянно то в географию, то в историю заносит, а научные познания его, гм, весьма своеобразны, скажем так. И это не главный повод для моего беспокойства в отношении Николая Васильевича.

– Вот! – воскликнул Пушкин, подаваясь всем корпусом вперед. – Значит, вы тоже заметили, Петр Александрович?

Плетнев тоже наклонился в своем кресле. Теперь профили собеседников, озаренные багровыми сполохами, разделяло расстояние меньше аршина, что позволяло им понизить голоса так, что даже если бы нашлись в доме желающие подслушивать, то разобрали бы они лишь невнятное бормотание да потрескивание поленьев в камине.

– В последнее время я наблюдаю в нем неуверенность и колебания, – говорил Плетнев, похлопывая себя руками по расставленным коленям. – В Гоголе больше нет того пыла, с которым он присоединился к нашему Братству. Я следил за ним на последнем заседании и отчетливо видел – он тяготится своим присутствием. Прежде он был окрылен, ловил каждое слово, задавал вопросы и даже перебивал докладчика, не в силах вытерпеть даже одной минуты ожидания. И что мы видим теперь? Потухший взор, нахмуренные брови, поникшая голова. Он разуверился в нашем обществе, вот что я вам скажу, Александр Сергеевич. И постепенно отдаляется от нас.

– Или его отдаляют, Петр Александрович, – вставил Пушкин.

– Вы подразумеваете влияние этого опасного господина из Третьего отделения?

– Именно. Тайный советник Гуро, ставленник графа Бенкендорфа. По моим наблюдениям, он все сильнее подчиняет себе нашего юного друга. Понимаете ли вы, чем это грозит? Жандармы приберут к рукам не только Гоголя, но и все его многочисленные таланты. Где мы еще возьмем душу столь мистическую, столь подвижную и чувствительную? Это как вытащить деталь из общего механизма. Сама по себе она, может, и не так важна, но без нее уже не будет той соразмерной слаженности, которую мы только начали обретать.

Пушкин умолк и откинулся в кресле, как бы обессилив от эмоций, выплеснутых в тираде. Плетнев тоже принял расслабленную позу и сказал:

– Я вам больше скажу, Александр Сергеевич. Гоголя не просто отрывают от нас. Его способностями не преминут воспользоваться наши противники. Вот чего боюсь. Что будет, ежели они поставят его талант себе на службу? С его умением воздействовать на умы и, главное, на сердца он станет опаснейшим оружием в руках Бенкендорфа. Ах, знать бы, как и чем удержать Николая Васильевича! Может, испросить совета у Жуковского?

– Я и сам знаю, кажется, – сказал Пушкин.

В комнату, робко постучав, заглянул слуга и сообщил, что барыни спрашивают, долго ли господа еще будут заняты делами.

– Скажи им, что через пятнадцать минут мы присоединимся к ним, – велел Плетнев. – Пусть накрывают стол для чаепития и ликер подадут. Мы скоро.

Когда дверь затворилась, он вопросительно посмотрел на Пушкина. Тот, крутя кольцо на пальце, произнес задумчиво:

– Чего, по-вашему, более всего не хватает нашему общему другу, Петр Александрович?

– Денег? – предположил Плетнев.

– Нет, друг мой, – отвечал Пушкин, качая курчавой головой, – не отсутствие денег его угнетает. Отсутствие любви.

– А! Любовь! И что же, Александр Сергеевич? Каким образом это может нам помочь?

– Все просто, Петр Александрович. Пусть любовь станет той приманкой, которая удержит Гоголя от ненужных метаний.

Лицо Плетнева выразило крайнюю степень озадаченности.

– Так ведь сердцу не прикажешь, Александр Сергеевич. Разве можно управлять материей столь тонкой, почти эфемерной?

– Можно, дорогой Петр Александрович, еще как можно. Скажите, разве Гоголь не влюбчив без меры? Разве не воспылает чувствами к каждой хорошенькой женщине, попадающей в поле его зрения?

– Ну, водится за ним такой грешок, – признал Плетнев. – Молодость, знаете ли. Бурление крови и кипение страстей. Но каким образом возможно направить сие… э-э, кипение в нужное русло?

Пушкин забросил ногу за ногу.

– Вы говорили, Гоголь занимается обучением на дому. Могли бы вы устроить ему дополнительные уроки?

– По словесности?

– Это все равно, – махнул рукой Пушкин. – Хоть по математике.

– Он не силен в математике! – растерялся Плетнев.

– Пусть будет тогда история или география, раз наш друг питает к ним особое пристрастие. Суть состоит не в том, что он будет преподавать, а кому.

– И кому же?

Пушкин бросил быстрый взгляд в сторону двери и произнес скороговоркой:

– Как вам должно быть известно, до женитьбы я пользовался немалым успехом у дам, Петр Александрович. И, признаться, не все остыли чувствами к вашему покорному слуге. Есть такие, кто будет рад услужить мне.

Подмигнув, Пушкин продекламировал:

Черноокая Россетти

В самовластностной красоте

Все сердца пленила эти,

Те, те, те и те, те, те.

Плетнев расцвел, усмехаясь:

– Ах, вы об Александре Осиповне Россет говорите! О прелестной смуглой фрейлине ее величества. Но…

– Продолжайте, Петр Александрович, – предложил Пушкин. – Вы хотели спросить, будет ли покорна мне «южная роза» Зимнего дворца теперь, когда я обвенчан с другою?

По правде сказать, именно эта мысль первой пришла в голову Плетневу. Фрейлина Россет славилась не только красотой и умом, а еще своенравием. В жилах ее текла гремучая смесь из французских, итальянских и грузинских кровей. Это придавало ей особый горячий темперамент, с которым был способен совладать далеко не всякий мужчина. Однако Пушкин, пожалуй, был погорячей мадемуазель Россет. Придя к такому выводу, Плетнев сказал не то, что собирался сказать вначале.

– Посмотрит ли такая красавица на Гоголя, вот что я хотел спросить? – произнес он в задумчивости. – Не слишком ли он прост и невзрачен для Россет?

– Достаточно того, что есть я, Петр Александрович, – молвил Пушкин, – человек, который не терпит женских отказов. Она знает о нашем Братстве и охотно выступит на нашей стороне. Николай Васильевич будет ослеплен и очарован ею настолько, что выполнит любой ее каприз. А именно: пошлет Гуро к черту и заставит его навсегда отвернуться от наших противников. Никакие угрозы и посулы жандармов не перевесят для него одной лишь улыбки Россет, одного ее благосклонного взгляда. Так мы вернем нашего друга на правильную стезю.

На этом мужчины и порешили. Обсудив еще некоторые детали, они скрепили уговор крепким рукопожатием и отправились к своим женам, чтобы завершить вечер рюмкой ликера и сладостями. По внешнему виду обоих невозможно было заподозрить, что они только что решали дела огромной важности. Борьба между светом и тьмой ни на миг не прекращалась с того мгновения, как одно было отделено от другого, и члены Братства находились на самом острие этой борьбы. В том числе и Гоголь, хотя в ту пору он еще плохо представлял себе масштабы и значение этого великого противостояния.

Глава V

Гоголь ненавидел светские приемы. Гоголь обожал светские приемы. Ему хотелось блистать на них, но всякий раз он чувствовал себя смешным, или неуклюжим, или невоспитанным, или недостаточно изысканным. Короче говоря, то, что для других было праздником, для него зачастую превращалось в пытку или, по крайней мере, в труднейшее испытание. Но в этот вечер его состояние было особенно потрясенным. Сама Александра Россет пожелала видеть его на балу! Об этом сообщил Гоголю милейший Петр Александрович Плетнев, прибавив, что речь пойдет о частных уроках. Фрейлина знала греческий язык, занималась философией и много читала, однако полагала, что в ее образовании остались пробелы, и возжелала заполнить их. Но почему она выбрала в учителя именно Гоголя, а не кого-нибудь из великолепных мужей, постоянно окружавших ее? Он не сумел добиться внятного ответа на свой вопрос. И вот теперь, снедаемый неизвестностью, спешил на встречу с одной из самых замечательных красавиц столицы.

У нее было множество ласковых и игривых прозвищ: «южная ласточка», «Донна Соль», «академик в чепце», «Сашенька Россет», «фрейлина Черненькая». О ней слагались легенды и ходили анекдоты. Не бывало в Петербурге приема, на котором она бы не блистала, кружась в танце и кружа головы кавалерам, редкая сплетня обходилась без упоминания ее имени, а любовных побед одной этой особы хватило бы на дюжину менее искушенных дам. Говаривали, что в шкатулках Александры Россет хранятся письменные признания не только высочайших сановников, но и самого государя императора. В них зачастую присутствовали строки самого интимного характера, не предназначенные для посторонних ушей, однако она без тени смущения и даже с удовольствием зачитывала их вслух в кругу друзей. У Гоголя в голове не укладывалось, отчего столь блистательная дама пожелала снизойти до его скромной персоны, но тщеславие подсказывало ему сладостный ответ. Прелестница Россет прочла «Вечера на хуторе близ Диканьки» и пожелала ближе узнать автора, возбудившего ее любопытство… и, возможно, чувства. Она еще и сама не вполне отдает себе отчет, отчего это ее влечет к начинающему писателю, но такие решения принимаются сердцем, а не умом.

И вот очень скоро они предстанут друг перед другом. О, какой праздник души! О, какая страшная мука!..

Гоголь высадился из пролетки подле подъезда, к которому съезжались богатые экипажи. Все окна были ярко освещены, на улицу долетали звуки музыки. Лакеи в золотых ливреях сопровождали гостей в прихожую с мраморными колоннами и зеркалами, где другие лакеи принимали у них накидки и шляпы. Гоголь совершенно затерялся в этой круговерти и, наткнувшись взглядом на свое отражение, подумал вначале, что видит перед собою престранного господина, которому вот-вот сделается дурно. Если бы не боязнь оскорбить прекрасную Александру Россет, он бы попросту сбежал, но чувство долга повело его по широкой блестящей лестнице наверх, навстречу музыке и многоголосому говору.

Вся зала с ее люстрами и нарядною толпою выплыла ему навстречу, и он был готов попятиться в замешательстве, ошеломленный многолюдьем. Лица и фигуры представали перед ним и вновь пропадали из поля зрения, никак не складываясь в общую картину. То чьи-то голые плечи бросятся в глаза, то черный фрак приблизится вплотную, а в довершение к этому оркестр обрушил с хоров совершенно шальную мазурку, при визгливых звуках которой даже черти в аду пустились бы в пляс. Все завертелось, закружилось, понеслось вскачь. Гоголь же остался стоять столбом, тупо прислушиваясь к иностранным речам напудренных старух и стариков со звездами.

Танец закончился, а он все никак не мог сойти с места, прислонившись к холодной колонне и отзываясь растерянным миганием на приветственные поклоны, заинтересованные взгляды и кокетливые улыбки. Затем его глаза, словно бы привлеченные некой непреодолимой силой, посмотрели поверх голов и увидели на другой стороне паркетной площадки группу дам в столь восхитительных убранствах, что райские птицы померли бы от зависти. Одна из них в роскошном лебедином платье выделялась среди прочих смуглым цветом кожи и неповторимой свежестью лица. Неподражаемое чувство вкуса сквозило во всем ее убранстве. Она смело встретила взгляд Гоголя и поманила его к себе веером. Ее рука в белой перчатке до локтя сама по себе могла называться произведением искусства.

Переставляя ноги так, как если бы невидимый кукловод тянул их за веревочки, он пересек зал и поклонился, постаравшись сделать это с достоинством, которого не испытывал. Он был не просто ослеплен южной красотой правильных, четких линий смуглого лица Александры, он был также оглушен и сбит с мысли. Они о чем-то говорили, знакомясь, но Гоголь не понимал, о чем именно; он автоматически произносил вежливые фразы и выслушивал ответы, хотя не смог бы повторить ничего из сказанного. Фрейлины как-то незаметно растворились в толпе, оставив их наедине – сидящую на стуле столичную красавицу и провинциального писателя, абсолютно неискушенного в сношениях подобного рода, да еще на виду у сиятельного общества. Между тем, будь он способен воспринимать хоть что-нибудь кроме головокружительного очарования собеседницы, он был бы, несомненно, потрясен ее пытливым умом, свободным языком и острой наблюдательностью. За те минуты, пока они говорили, Александра успела бегло проявить познания в поэзии, науках и модных веяниях той поры. Недаром же ее фрейлинская комната на четвертом этаже Зимнего дворца давно служила местом постоянных сборищ знаменитостей России.

«Я влюблен, – понял Гоголь. – О боже, я влюблен, как мальчишка! Не снится ли мне это? Я и вправду стою перед нею, и она улыбается мне, а не отворачивается и не гонит прочь за то, что я, верно, наскучил ей своим косноязычием и неуклюжими манерами? Словно сами небеса смотрят на меня… смотрят и ждут. Чего же? Чего?»

– Итак, – услышал он собственный голос, – правильно ли я понимаю, что вы, Александра Осиповна, желаете получать от меня уроки по…»

Он вопросительно посмотрел на нее, осознав, что не знает, как закончить вопрос. Этого не потребовалось. Она дала ответ сразу, и это было сродни удару молнии.

– Нет, – сказала Александра Россет. – Неправильно.

Мысли завертелись и пошли кругом в голове несчастного Гоголя. Как же так? Неужто Плетнев ошибся? Или сыграл над ним злую шутку. Он, словно наглый выскочка, появился перед этим неземным созданием и толкует о том, что собирается учить ее чему-то, тогда как она не высказывала намерения видеть его своим наставником? Очень может быть, что Гоголь провалился бы сквозь землю, как стремился сделать всею своею раненой душой, но Александра улыбнулась мягко и молвила своим глубоким голосом:

– Я хочу, чтобы вы читали мне, Николай Васильевич. Я слышала от многих знакомых, что вы неподражаемый чтец и каждый персонаж у вас говорит собственным голосом, а в смешных местах вы умеете заставить хохотать всех слушателей, даже тех, кто старается сохранить серьезный вид. Вот и читайте мне. А потом я буду задавать вам вопросы, чтобы прояснять для себя непонятное. Разумеется, плата будет как за обычные уроки. Сколько вы обычно берете, Николай Васильевич?

– Нет, нет, это совсем не обязательно! – всполошился Гоголь. – Я и без того почту за честь…

– Об этом не может быть и речи, – перебила она шепотом, предостерегающе округлив глаза над слабо колышущимся веером. – Что скажет свет? По этой же причине наши занятия необходимо проводить таким образом, чтобы ни у кого и тени сомнений не возникло по поводу чистоты наших намерений. Господин Плетнев обратился к господину Жуковскому, и Василий Андреевич любезно согласился предоставлять в наше распоряжение одну из комнат своей библиотеки. Вас это устраивает, Николай Васильевич?

– А? Что? Полностью устраивает, Александра Осиповна!

– Я тоже так думаю, – наклонила голову фрейлина. – Если проводить урок по субботам, то вы сможете оставаться в доме на собраниях вашего… – она сделала короткую, но весьма значительную паузу. – Вашего литературного общества.

– Да! – воскликнул Гоголь, страдая оттого, что голос его прозвучал как хриплое карканье. – Это превосходное решение. Я буду у Жуковского в назначенный вами час, сударыня. Но скажите… Какое произведение вы хотели бы разобрать на наших занятиях в первую очередь?

– «Вечера на хуторе близ Диканьки», – был ответ, сопровождаемый легкой улыбкой. – Не тот том, который уже издан, я его читала. А второй, готовящийся к печати. Скажите, Николай Васильевич, это возможно? Мы ведь знакомы так мало… Доверитесь ли вы мне настолько, чтобы ознакомить меня с рукописным вариантом?

Опережая Гоголя, Александра Россет свела свои чудные брови и воскликнула:

– Но может быть, я требую невозможного? Ведь рукопись сейчас отдана в типографию…

– Лишь копия ее, – воскликнул совершенно счастливый Гоголь. – Признаться, мой почерк столь ужасен, что всякий раз мне приходится нанимать переписчика.

– Ага! – сказала она, смеясь. – Вы проговорились, сударь! Вот как открываются тайны известных писателей! Но вы-то сам свой почерк разбираете, Николай Васильевич?

– Даже для меня это сложная задача, но я постараюсь, – отшутился он, распуская усы, как блаженствующий кот на руках хозяйки, – ради столь очаровательной ученицы.

Россет моментально сделалась серьезной, обозначая тем самым границы их отношений, которые не могут быть перейдены по желанию одной из сторон. Довольно сухо и чопорно она пообещала прислать записку с указанием времени первого урока и распрощалась с Гоголем. Он хотел извиниться за допущенную фривольность, но она подняла свои ресницы и взглянула на него, безмолвно выражая нежелание говорить на эту тему. Он приложил ладонь к сердцу и склонил голову, давая волосам упасть на лицо. Это означало, что он понимает каждое ее желание, принимает их все и готов подчиняться.

Такая учтивость смягчила красавицу. Она попрощалась еще раз, сделав это гораздо ласковее, и подала руку для поцелуя. Припавший к перчатке Гоголь ощутил аромат, от которого у него перехватило дыхание. Ее грудь, едва прикрытая воздушной материей, вздымалась. Глаза Гоголя наткнулись на милую родинку под ключицей, и он испытал такое благоговейное чувство, что был готов молиться на эту родинку. Огромных усилий стоило ему оторваться от ее руки и отойти прочь. До его слуха вновь донеслась музыка, он увидел кружащиеся пары и почувствовал себя так, будто только сейчас пробудился от крепкого сна.

На балу он оставаться не захотел. Шум и мелькание цветных пятен мешали ему сосредоточиться на единственной теме, которая занимала все его мысли. Она носила имя Александры Осиповны Россет. У нее была смуглая кожа и родинка под хрупкой ключицей. Господи, как дождаться той минуты, когда она вновь окажется в досягаемости взгляда?! О том, чтобы прикоснуться к ней рукою, Гоголь даже не помышлял.

Три дня он провел в безделье и нервной горячке, срываясь на недавно нанятом слуге Ефреме. Плата, запрошенная им, была столь низка, что Гоголь вначале даже не поверил ушам. Парень был расторопный, малопьющий, достаточно опрятный и не дурак. С обязанностями он справлялся так хорошо, что у Гоголя сразу высвободилось часа два свободного времени в день, вот только было неизвестно, что делать с этим временем. Перо валилось из рук, чтение не лезло в голову, общение с друзьями раздражало, потому что не позволяло лелеять образ Александры перед мысленным взором.

Гоголь и сам не знал, как дождался субботы, как не умер от тоски и неопределенности. На урок он явился сорока минутами раньше и в ожидании своей ученицы метался по комнате, как зверь в клетке. Но вот она предстала перед ним, и села, и стала слушать, и он понял, что готов ждать хоть целую вечность следующей встречи. Он взялся читать «Ночь перед Рождеством» и был поражен тем, как чутко воспринимает Александра Россет каждый поворот сюжета, настроение каждой сцены, характер каждого персонажа. Она смеялась вместе с Гоголем и ужасалась вместе с ним, а когда он присвистнул, веля черту везти кузнеца к царице, Александра сделала то же самое и, немного смущаясь, призналась, что этому искусству обучил ее старший брат, когда они жили в имении, после чего оба принялись делиться воспоминаниями детства.

Гоголь не заметил, как сел с нею рядом, и это неземное создание, занимавшее все его мысли и чувства, не выразило своего неудовольствия его фамильярным поступком. Напротив, она смотрела на него благосклонно и даже вроде как с призывом. Боже, боже, как прекрасна была она в эти минуты их близости! Безупречную гладкость чела ее обрамляли блестящие и черные, как агат, волосы, слегка вьющиеся по концам, касающимся плеч и горделивой шеи. Глаза ее, и нос, и щеки – все было исполнено красоты и благородства, но чаще всего ее уста привлекали внимание Гоголя. Они были сложены таким волшебным образом, будто сдерживали в себе некое тайное признание и могли в любой момент отвориться, чтобы произнести заветные слова. От мысли о том, что это могли быть за слова, у него замирал дух в груди. Комната шла кругом, и стол кренился, и готовы были упасть часы, отмеряющие минуты урока. И опьянение это было вызвано лишь присутствием восхитительной Александры Россет, так сколько же счастья могла бы она принести Гоголю одним своим прикосновением, одним вздохом, достигшим его смертельно бледных щек! Для него целая жизнь заключалась в этих двух часах.

Они истекли. Прекрасная ученица посмотрела на стрелки, и Гоголь понял, что сейчас она встанет и исчезнет, как исчезает восхитительный сон поутру, сколько ни пытайся его удержать. Сердце его сжалось. Александра Россет действительно сделала движение, собираясь подняться со стула, но осталась сидеть.

– Это был замечательный урок, – сказала она. – И вы действительно мастерски читаете, Николай Васильевич.

– Благодарю, – произнес он дрогнувшим от избытка чувств голосом.

– Но я не знаю, вправе ли я и далее пользоваться вашей любезностью, – закончила гостья неожиданно.

Гоголь издал невнятный звук, выражающий высшую степень изумления. Он трижды спросил, чем вызваны сомнения Александры Россет, прежде чем она перестала уклоняться от прямого ответа и сказала, что ее смущает сближение Гоголя с людьми Бенкендорфа.

– Мои друзья, – пояснила она, – относятся к совсем другому кругу, и я не хотела бы, чтобы на меня пала хотя бы малейшая тень подозрений в… Нет, я не стану произносить это слово! Вы сами должны понимать, Николай Васильевич.

– С этого дня, с этой минуты, – начал Гоголь, содрогаясь от переполнявших его чувств, – я не имею ничего общего с любым господином, который как-то связан с императорской канцелярией. Торжественно клянусь вам в этом, Александра Осиповна, и прошу вас не отменять наших занятий. Я тоже отношусь к кругу лиц, близкому вам, можете быть в этом уверены.

Она поблагодарила его и назначила время следующего урока. Оставшись один, Гоголь был вынужден некоторое время сидеть с руками, прижатыми к сердцу из опасения, что оно выскочит из груди. На губах его блуждала растерянная улыбка. Он был счастливейшим и одновременно самым несчастным из смертных, потому что, обретя любовь, был вынужден находиться с ней в разлуке. В тот вечер во время заседания Братства он не усвоил ни единого произнесенного там слова.

Глава VI

Дома Яков Петрович Гуро никогда не позволял себе одеваться непрезентабельно или, чего доброго, неряшливо. Даже в те минуты, когда посторонние взгляды не были направлены на него, он вел себя так, словно находился на виду у придирчивых зрителей. Не только потому, что невидимые зрители действительно наблюдают всегда и за всеми. Но и по той причине, что любое послабление, данное себе, влечет за собой постепенное разрушение того жесткого каркаса, который поддерживает нас в деятельном и максимально эффективном состоянии.

Гуро постоянно находился в таком каркасе, который сам построил вокруг себя. Это была его броня, его доспехи, препятствующие проникновению внутрь вредных привычек, слабости, лени, хвори. Помимо всего прочего, это позволяло сохранять себя в идеальной форме. В глазах окружающих Гуро был пятидесятилетним мужчиной, выглядевшим довольно молодо для своего почтенного возраста. Что сказали бы они, узнай, сколько лет ему в действительности?!

Он никогда и никому не распространялся на эту тему. Те, кому положено, и без того были в курсе. Этого было вполне достаточно. По существу, остальные люди и человечество в целом мало заботили Гуро. Умение сохранять равнодушие к чужим драмам, коллизиям и свершениям обеспечивали отличное здоровье и невозмутимость нервной системы. Важное умение для того, кто меряет жизнь не годами, а десятилетиями.

На службу Гуро не ходил. Он подчинялся только приказам своего единственного начальника, графа Бенкендорфа. В остальное время распорядок дня был совершенно свободным. Пожелай Яков Петрович, он мог бы посвящать время путешествиям, гуляниям, верховым прогулкам, морским ванным и прочим приятным забавам, однако он без нужды редко покидал свое холостяцкое жилище.

Окна дома Гуро выходили прямо на Невский проспект и были снабжены специально выплавленными стеклами, достаточно толстыми, чтобы гасить все внешние звуки, доставляющие неудобства соседям. Стекол подобного рода не было больше ни у кого в Петербурге, а может, и во всей России.

Картины и гравюры, украшавшие стены жилища Гуро, тоже были особенными. Все это были портреты бледных господ в темных одеждах. Куда бы вы ни направились, их взгляды неотрывно преследовали вас, так что у людей впечатлительных дрожь проходила по телу. В кабинете же на самом видном месте висело колоссальное полотно, принадлежащее, по уверениям хозяина, кисти самого Иеронима Босха. Правда, судить о подлинности картины могли лишь немногие, поскольку посетителям этого дома редко предлагалось переступить порог прихожей.