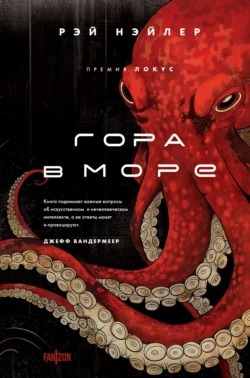

Гора в море

Гора в море

Рэй Нэйлер

Fanzon. Звездные короли. Мастера современной фантастики

В водах Кондао что-то есть.

Для местных жителей – морское чудовище.

Для команды ученых – открытие.

Для правительства – возможность.

Их разум не похож на наш.

Их тела податливы, трансформируемы, изменчивы.

Они могут общаться.

И они хотят, чтобы мы ушли.

Транснациональная технологическая корпорация «Дианима» изолировала удаленный архипелаг Кондао, где был обнаружен вид осьминогов, который, возможно, создал собственный язык и культуру. Морской биолог доктор Ха Нгуен, всю жизнь занимавшаяся изучением интеллекта головоногих, готова на все ради возможности изучить их. Она отправляется на острова, чтобы присоединиться к команде «Дианимы»: закаленному в боях агенту службы безопасности и первому (и, возможно, последнему) в мире андроиду.

Осьминоги – ключ к беспрецедентному прорыву в области нечеловеческого интеллекта. Пока доктор Нгуен пытается наладить контакт с новооткрытым видом, силы, превосходящие «Дианиму», приближаются, чтобы захватить осьминогов для себя.

Но никто не спросил у самих осьминогов, что они думают. И как могут поступить в такой ситуации.

Триллер о недалеком будущем, размышление о природе сознания и экологии – ослепительный литературный дебют Рэя Нэйлера «Гора в море» – это умопомрачительное погружение в сокровища и обломки наследия человечества.

Премии «Локус» и Subjective Chaos Kind of Awards.

Номинант на премии «Небьюла», Книжную премию «Лос-Анджелес Таймс», «Китчис», премию Артура Ч. Кларка.

«Первоклассный фантастический триллер, по очереди захватывающий, жестокий, мощный и освобождающий. Книга поднимает важные вопросы об искусственном и нечеловеческом интеллекте, а ее ответы манят и провоцируют». – Джефф Вандермеер

«Я полюбил мозг и сердце этого романа, его скрытые ловушки, мощный импульс, изобретательное построение мира и искреннюю приверженность светлым идеям». – Дэвид Митчелл

«Автор взял на себя труд создать будущее, которое менее определенно, чем было когда-либо, и сделал его сверкающим – не только компьютерными терминалами и сторожевыми дронами (мы любим их, конечно), но и полированными кораллами и глазами головоногих моллюсков. На этих страницах я почувствовал не только Уильяма Гибсона и Паоло Бачигалупи, но и Донну Харауэй, и Октавию Батлер. Это научная фантастика с новым видом умных приключений, в которых наряду со многими другими чудесами присутствует лучший злодей, встреченный мною в книге за последние годы. В конце концов, масштабы и взгляды на будущее этого романа выбили у меня слезу. Какое путешествие, какие чувства, какое будущее!» – Робин Слоун

«Дико оригинальный, великолепно написанный, не имеющий аналогов роман. Рэй Нэйлер – один из самых интересных новых писателей, которых я читал за последние годы». – Блейк Крауч

«Роман умный, раскрытый и приковывающий внимание». – The New York Times

«Ошеломляющая книга… За все годы работы научным журналистом я так и не смог разобраться в сложном вопросе о сознании. Но когда я прочел роман автора, у меня появилось больше понимания. У этого романа есть слои футуризма, экопанка и киберпанковского триллера, скрывающие в себе философские размышления и обладающие душой религиозного трактата». – New Scientist

«Захватывающий, интеллектуальный и удивительно сострадательный роман, который проливает свет на значимость нашей хрупкой экосистемы. Прочитайте его, если вы любите свежий взгляд на научную фантастику или просто очарованы тайнами природы». ? Apple Books Review

«Мастерский дебют, который сочетает в себе увлекательную науку и хорошо проработанных персонажей, чтобы обеспечить глубокое погружение в природу разумной жизни… Это столь же интересное, сколь и интеллектуальное исследование человеческого и нечеловеческого сознания просто поражает воображение». – Publishers Weekly

«Не столько научно-фантастическое приключение, сколько размышление о сознании и самосознании, об ограничениях человеческого языка и причинах этих ограничений. Этот роман учит и увлекает». – Kirkus Reviews

«Этот роман с сердцем триллера и головой научной фантастики – чтение умное и жуткое. Искусственный интеллект, зарождающаяся разумность животных, смертельно опасные летающие дроны: как и в лучших произведениях Гибсона или Этвуд, в этой книге собраны все острые сюжеты, но при этом не потеряны более важные вопросы сознания, экоцида и научного прогресса. Поистине единственная в своем роде история». – Каваи Стронг Уошберн

Рэй Нэйлер

Гора в море

© Т. Черезова, перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *

Ане и Лидии

I

Квалиа

В живой нервной системе не бывает тишины. Электрическая симфония коммуникации течет по нашим нейронам в любой момент нашего существования. Мы созданы для коммуникации.

Только смерть приносит тишину.

Доктор Ха Нгуен, «Как мыслят океаны»

1

НОЧЬ. ТРЕТИЙ РАЙОН АВТОНОМНОЙ торговой зоны Хошимина.

По пластиковому навесу кафе струился дождь. Под этим укрытием окутанные кухонным паром и людской болтовней официанты сновали между столами с исходящими дымком мисками супа, стаканами холодного кофе и бутылками пива.

За стеной дождя скутеры проплывали мимо, словно светящиеся рыбы.

«Лучше о рыбах не думать».

Вместо этого Лоуренс сосредоточил внимание на женщине, сидящей за столом напротив него и протиравшей палочки ломтиком лайма. Разноцветный рой на абгланце, скрывающем ее лицо, перемещался и шел рябью.

«Как будто под водой…»

Лоуренс впился ногтями себе в ладонь.

– Извините… у этой штуки нельзя поменять настройку?

Женщина переключила маску. Абгланц застыл в форме невыразительного женского лица. Лоуренс видел бледные контуры ее собственного лица, плывущие под маской.

«Плывущие…»

– Я редко использую этот вариант. – Колебания абгланца сглаживали интонации женщины. – Лица пугают. Большинство людей предпочитают пятна.

Она поднесла палочки ко рту. Лапша втянулась в глючную поверхность губ цифровой маски. Внутри мелькнула тень настоящих губ и зубов.

«Не смотри на нее. Просто начинай».

– Так… Моя история. Мы здесь из-за нее. Раньше я работал в дайвинг-центре в Нячанге. Переехал на архипелаг десять… нет, уже одиннадцать лет назад. Тогда в Кондао было всего два центра: один в шикарном отеле для западных туристов, а второй – малюсенький, неуспешный. Я его выкупил. Отдал сущую мелочь. Кондао был сонным местечком: малолюдным, почти не посещаемым. Местные считали, что оно проклято.

– Проклято?

– Весь остров раньше был тюрьмой. Кладбища заполнены могилами нескольких поколений диссидентов, замученных сменяющимися друг за другом правительствами. Неудачное место для бизнеса, да? Возможно. Но оно вполне подходило тому, кто хочет просто сводить концы с концами, жить. Конечно, проблемы были – и немало. Официально считалось, что во Всемирный заповедник включен весь архипелаг, суша и вода. Полный запрет на рыболовство и охоту. Наблюдательная комиссия ООН даже появлялась раз в год и клепала свои доклады. Но на самом деле туда постоянно заходили рыболовные суда, тралили рифы, применяли цианид и динамит. А смотрители заповедника все были куплены. А как иначе, при их-то зарплатах? Они торговали черепашьими яйцами, рифовыми рыбами – всем, что к ним в руки попадало. Местные тоже в этом участвовали: охотились с острогами, ныряли за моллюсками. Сон, мой помощник, до этого тоже был ныряльщиком.

– И где он сейчас?

– Я уже говорил: не знаю. Мы не общались после эва- куации.

– Он был с вами в лодке? Когда все случилось?

– Да, к этому я и подхожу. – «Вернее, тяну время». – Тот затонувший корабль – это таиландский грузовоз с металлическим корпусом длиной шестьдесят метров. Он пошел ко дну в конце двадцатого века. Во Вьетнаме этот корабль – единственный, куда можно попасть дайвингистам. Глубина там всего двадцать метров, но условия обычно плохие. Сильные течения, плохая видимость. Годится только для тех, кто знает, что делает. Таких клиентов на Кондао мало, так что к тому моменту мы не были там уже несколько лет. Погружались утром. В мертвый сезон. Паршивая видимость, метра два, но тот тип хотел попасть на затонувший корабль. Так что мы спустились в воду и стали погружаться. Только мы с ним вдвоем.

Лоуренс помолчал.

– Звучит драматичнее, чем было на самом деле. Не было ничего драматичного. Просто рутина. На нас натыкались кальмары и кобии. Видимость была ужасная. Мы уже почти добрались до корабля, когда я решил прекратить это дело. Но когда я оглянулся, тот тип исчез. Хотя это нормально, при плохой видимости вечно кого-то теряешь. Надо просто оставаться на месте. Если начнешь искать, легко потерять ориентацию. Но спустя пять минут я начал тревожиться и проплыл вдоль фальшборта грузовоза. Он был опытный, твердил я себе. Он не стал бы забираться внутрь корабля без меня. Отказало оборудование? Решил всплыть? Я вернулся наверх, рассчитывая увидеть его на поверхности. Я окликнул Сона на катере – спросил, не видел ли он его. Тогда я запаниковал и вернулся обратно. Обстановка под водой все ухудшалась: мутная вода, полная каких-то силуэтов. То и дело попадались рыбы. Наконец я забрался на корабль, больше ему негде было быть. Внутри я быстро его отыскал. Он недалеко проплыл: его тело застряло под трапом внутри главного грузового трюма. Висок был рассечен. Рыбы уже отрывали кусочки мяса. Я поднял его наверх. Сон настаивал на реанимации. Но я знал: он был мертв. Он был мертв, уже когда я его нашел.

– И как, по-вашему, он погиб?

– Дело не в ране – она была неглубокая. Он утонул, потому что кто-то утащил его регулятор, маску, баллон – все. Когда он остался без оборудования, наверное, в панике ударился головой и потерял сознание. Без маски и регулятора смерть наступила быстро.

– А сам регулятор? Баллон? Маска? Вы их нашли?

Бесстрастное лицо, похожее на нечеткую фотографию, монотонность измененного голоса – все это вернуло Лоуренса в прошлое, на остров. Там он повторял свою историю снова и снова. Смотрителям, полиции, репортерам. Обвинения, недоверие… а потом равнодушие.

– Мы их не нашли.

– Но вы обыскали корабль?

– Нет. Насчет этого я солгал.

– Солгали?

– Я не смог туда вернуться. Я сказал полиции, что мы искали оборудование, осмотрели все судно, но… я не искал. Испугался. Настоящих поисков не было.

Она заговорила не сразу.

– Понятно. И что было потом?

– Конкурирующий дайвинг-центр воспользовался этой смертью, чтобы отпугнуть моих клиентов. Бизнес захирел. Но в итоге это не имело значения: через три месяца после происшествия началась эвакуация. Кстати, я рад, что вы купили остров. Теперь я хотя бы уверен, что он будет защищен. Я знал на Кондао каждый дюйм – каждый уничтоженный риф, каждую незаконно добытую рыбу. Так будет лучше. Всех вывезти, отгородить весь архипелаг. Оборонять его. Только так его и можно защитить. Я одним из первых принял ваше предложение и уехал. Щедрая компенсация, новая жизнь. Для меня это было к лучшему, наверное.

* * *

«Наверное». Лоуренс уже не был в этом уверен, выходя из кафе под дождь. Тамариндовые деревья шипели на ветру. У него в пончо на боку оказалась дыра, и сырость просачивалась сквозь одежду, холодила кожу.

«И что вы увидели?»

Его постоянно об этом спрашивали: смотрители, полиция, репортеры. «Что вы увидели?»

Ничего. Ничего он не видел. Однако не мог избавиться от ощущения, что его самого что-то увидело.

И это чувство его не оставляло. Он был рад уехать с архипелага. Вот только отъезда оказалось недостаточно: это ощущение возвращалось каждый раз, когда он вспоминал про океан.

Кондао стал ему домом – первым в его жизни. Случившееся на корабле лишило его дома. Именно об этом он и хотел рассказать, только женщина из «Дианимы» все равно бы его не поняла.

А она вообще из «Дианимы»? Или она этого не говорила?

Не важно. Может, из «Дианимы», а может – из какой-то конкурирующей компании. АТЗХ кишит шпионами и международными заговорами.

Неделю назад он съездил в Вунгтау, на океан. Он уже много месяцев не видел воды и подумал, что пора снова поплавать. Но выскочил из воды еще до того, как волны дошли ему до пояса, выпил коктейль в прибрежном баре, вернулся в отель и съехал досрочно.

Он больше никогда не будет нырять.

Он вернется в свою квартирку в Третьем районе и будет наблюдать, как «щедрая компенсация» «Дианимы» тает, пока он не увидит дальнейшего пути.

В двух кварталах от кафе у него начались такие судороги, что он рухнул на тротуар. Рядом остановился мотоцикл. Кто-то его потормошил. Женский голос: «Что с вами? Сэр?»

Мир вокруг сузился до размеров туманного дождливого тоннеля.

– Вызовите «Скорую». Пожалуйста.

И тут он увидел в руках у женщины шприц.

Скутеры проплывали мимо, искаженные дождевиками, закрывавшими их вместе с седоками. Дождь заливал каплями открытые остановившиеся глаза Лоуренса.

Он снова там. На корабле. Мутная вода, полная силуэтов… неясные силуэты в его сознании трансформировались во что-то иное…

Мы вышли из океана и живы только потому, что постоянно носим с собой соленую воду – в своей крови, в своих клетках. Море – наш истинный дом. Вот почему берега нас так умиротворяют: мы стоим там, где разбиваются волны, словно изгнанники, возвращающиеся домой.

Доктор Ха Нгуен, «Как мыслят океаны»

2

ПОСАДОЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРА БЕСПИЛОТНОГО ВЕРТОЛЕТА, лучи которых заполнял косой дождь, скользнули по океанской зыби. Они прорезали мангровые заросли и залили бетон аэропорта.

На земле света не было. Разбитая взлетно-посадочная полоса шла поперек большей части узкого перешейка острова. Вертолетная посадочная площадка превратилась в поблекшее пятно. Древние самолеты гнили у черного края леса. Пластиковый сайдинг главного здания отслаивался, словно чешуя дохлой рыбы.

Вертолет пошел на окончательное снижение. Он развернулся и быстро сел с креном, не рассчитанным на удобство человека. Винты отключились. Двери раскрылись.

Ха услышала какофонию насекомых в джунглях, гулкую перекличку макак. Ветер задувал дождь в кабину. Она вытащила свой багаж из грузового отсека. Двигатели дрона пощелкивали, охлаждаясь.

Между деревьями расплывалось пятно фар: видимо, ее встречающие. Отключились посадочные огни дрона. Ха увидела полную луну, полускрытую полоской перистых облаков. Кучевые облака висели низко, поливая тропический лес острова.

Ха втянула в себя воздух, закрыла глаза и снова открыла, привыкая к темноте. Комм вертолета заквакал:

– Наземный транспорт приближается. Отойдите от коптера.

Ха подхватила сумки и бросилась укрываться под козырьком аэропорта. Огни вертолета снова вспыхнули. Он поднялся с бетона и отлетел под таким углом и с такой скоростью, что пассажир бы потерял сознание. Он исчез в считаные секунды, нырнув в облака.

Прибывший наземный транспорт был бронированным военным: беспилотный бронетранспортер с закаленными иллюминаторами и огромными литыми шинами.

Внутри его переоборудовали в целях большей комфортности. Пассажирский салон был обит, чтобы снизить шум и тряску. Электродвигатель работал достаточно тихо, а вот трансмиссия выла и создавала странную вибрацию. Ха приглушила освещение.

Толстое стекло и поликарбонат иллюминаторов искажали картину снаружи. Через них Ха смотрела на колышущийся барьер джунглей, наступающих на узкую дорогу. Урезанные поляны были усеяны грудами обломков – строений, которые когда-то могли быть укреплениями. Или заводами, или фабриками. Чем угодно. Полная луна отбрасывала странные волны на поверхность моря.

Машина въехала в темный город, зажатый между лесом и океаном. Тяжелые красночерепичные крыши французских колониальных зданий мокли под дождем, оштукатуренные стены были в пятнах тропической сырости. Ставни были закрыты, сады захвачены плющом и мхом. Кое-где жилые кварталы перемежались брутальными коммунистическими строениями: университет, административное здание коммунистической партии. Бетонные монстры в мокром лишайнике, бесцветном в ночи.

При дневном свете брошенный город будет состоять из шершавых, облупливающихся пастельных красок. Фикусы с покрашенными блекнущей белой краской стволами росли вдоль улиц, усыпанных растительным мусором: листьями, сломанными ветками, семенными коробочками и плодами.

Бронетранспортер свернул на бульвар, тянущийся вдоль дамбы. Его фары высветили двух обезьян, по-детски дерущихся за какое-то сомнительное сокровище. На краю города дома сменились сараями с провалившимися крышами, которые уже наполовину разобрали лианы.

Дорога пошла вдоль берега. Слева сушу сменяли скалы и океанские волны, роящиеся в лунном свете. Черные спины мелких островов архипелага горбились над водой. Хребет главного острова поднимался справа от дороги, щетинясь деревьями.

Прожектора пригвоздили к склону холма крыши пагоды, намекающие на присутствие жизни на эвакуированном архипелаге. Однако подсветка здания скорее осталась от автоматизированного режима муниципалитета. Маяк для туристов, которые больше здесь не появятся.

Исследовательская станция располагалась на территории заброшенного отеля – шестиэтажного белого строения, воздвигнутого на неудачно выбранной подветренной точке самого продуваемого участка острова. Отель поднимался из окружающих зарослей на фоне лучей прожекторов. Выходящая на дорогу сторона оставалась в тени, окна были темными. Подъездная аллея вела вдоль двойного ограждения, махрящегося колючей проволокой.

Ограждение было ярким и новым, но отель был заброшен явно задолго до эвакуации населения. Рваные занавески колыхались на ветру из разбитых окон верхних этажей. Ленты сырости и плесени испещряли фасад.

Машина остановилась перед двойными воротами.

Какая-то фигура в дождевике отделилась от здания и подошла к воротам. Она раздвинула первые ворота. Транспортер выехал на площадку досмотра. Первые ворота за ним закрылись, и сразу открылись вторые. Машина проехала вперед, на участок за зданием – террасу из растрескавшихся терракотовых плиток, посыпанную засохшими вайями пальм, чужеродных для этого острова, их когда-то высадили вокруг территории отеля.

Основное место на террасе занимал вычурный плавательный бассейн, полный водорослей и травы. Наверное, когда-то это был один из тех наполненных морской водой бассейнов, которые пользовались немалой популярностью, позволяя постояльцам отелей купаться в океане, на самом деле в него не заходя. В бассейне что-то всполошилось, вспугнутое машиной, и погрузилось в воду.

Две мобильные исследовательские установки размером со стандартный транспортный контейнер были поставлены рядом с бассейном грузовым дроном. Они напоминали обычные раздевалки при бассейнах.

Дверь бронетранспортера отъехала в сторону. Салон наполнился подсвеченными прожекторами искрами дождя. Внутрь заглянула фигура в дождевике. Женское лицо, затененное капюшоном. Высокие и широкие скулы, приподнятые уголки глаз. По ее щекам струился дождь. Она выплюнула фразу на незнакомом Ха языке. Невыразительный уверенный женский голос, вроде тех, что объявляют остановки в поезде, наложился поверх голоса этой женщины, исходя из водостойкого и ударопрочного переводчика, прикрепленного к ее воротнику.

– Добро пожаловать в Центр передовых исследований Кондао. Мое имя Алтанцэцэг. Я наемный помощь защитник. Беру багаж. Погода – дерьмовый дождь.

Ха моргнула, чуть было не разразившись истерическим хохотом. Дорога была долгая.

Алтанцэцэг уставилась на нее, произнесла фразу на своем языке, похожую на забор из сплошных согласных.

– Переводчик прелюбодейно не работает?

– Нет. Работает нормально. Достаточно точно.

– Тогда двигаемся.

Женщина высилась над Ха. В ней было метра два роста, а то и больше. Ха увидела короткоствольную и практичную винтовку у нее за плечом.

Дождь усилился. Теперь, когда завывание мотора и толстые стенки транспортера не заглушали звуки, Ха расслышала шелест ветра в пальмах, хрипы и крики животных в темноте острова, шум прибоя на невидимом с террасы берегу – и все это заливал белый шум дождя.

Они шли быстро, наклоняясь так, чтобы на лицо попадало меньше капель. С этой стороны на первом и втором этажах отеля горел свет. Открытую стеклянную дверь холла заклинивал сломанный цементный вазон.

Внутри Алтанцэцэг провела Ха по пустынному холлу. Плесневеющие стулья на столах, сырые диваны, составленные вокруг давно затихших переговорных. Между ними стояли ящики с оборудованием, походная кухня, кофемашина. Электроника. Обжитый участок в громадном зале из искусственного мрамора.

Комната Ха оказалась этажом выше. Ей отвели люкс, где пахло сыростью и заброшенностью, но было чисто. Алтанцэцэг поставила багаж Ха у двери и ушла.

Ха уже давно мечтала о душе. Вместо этого она упала на кровать, даже не раздевшись. Хорошо хоть, кто-то постелил ей чистое белье.

Ей снова приснились каракатицы.

Порой, когда головоногий моллюск находится в покое, по его коже плывут узоры из цветных пятен и текстур, которые представляются бессознательными – как будто электрохимические потоки его мыслей проецируются на поверхность. В этом состоянии он поистине парящий в открытом океане разум, не защищенный плотью.

Доктор Ха Нгуен, «Как мыслят океаны»

3

ВО СНЕ ХА НИКОГДА НЕ ВИДЕЛА каракатиц в расцвете сил: ярких и сияющих, испещренных калейдоскопической сменой цветов, свивающих щупальца в знаки угрозы или любопытства. Нет. Во сне она опускалась, погруженная в белый шум своего респиратора. Вниз, в воду, замутненную кальцитовой серостью. Вниз, в воду, затуманенную чернилами, загрязненную плавучими паутинами темноты. Вниз, к илистому дну, усыпанному камнями.

Икринки каракатиц были рассыпаны по трещинам в камнях. Молодь внутри светилась – обрывки света цеплялись за мембраны их раковин.

В таком виде их нельзя оставлять в иле: каракатицы подвешивали свои драгоценные яйца к нижней стороне камней, в защищенных местах. Здесь что-то пугающе разладилось.

Громадная самка каракатицы зависла над яйцами, охраняя их. Ха сначала ее не заметила, скрытую чернилами и илом. Ха отпрянула от неожиданности, однако каракатица никак не отреагировала. Она зависла лицом к Ха, не видя ее.

Каракатица умирала. Ее тело было белым, с пятнами лепрозной ржавчины. Без здорового танца цветов и узоров она казалась обнаженной и уязвимой.

Несколько щупалец у нее были оторваны. Одно из них безвольно покачивалось в слабом течении.

В этом месте камни образовали незамкнутое кольцо, похожее на разрушенную цитадель. Выступы напоминали разломанные этажи башни. Трещины служили бойницами для лучников. Ха заметила еще трех каракатиц под каменной террасой. Они тоже лишились немалой части мантий, и у всех не хватало щупалец. Они висели – головоногие призраки – болезненно-жемчужные, настороженные. Тускло-красные и коричневые веера испещряли сохранившуюся кожу картой отмерших соединений.

И тут первая из увиденных Ха каракатиц поплыла вниз, к яйцам. Ее поврежденное тело было слабым. Она плыла, словно корабль-призрак, входящий в гавань под рваными парусами. Ха смотрела, как каракатица гладит одно из яиц оставшейся целой конечностью. На ее мантии слабо засветились желтые пятна. Казалось, что движение и цвет требовали огромных усилий.

Внутри яйца ответно замерцал тусклый свет.

Тогда каракатица начала всплывать. Ха поплыла вверх вместе с ней. Когда они поравнялись с остальными тремя, зависшими под скалистым выступом, Ха почувствовала, что они как будто обменялись информацией: между ними пробежала легкая дрожь. Узнавания? Признания? Прощания? Самка-каракатица спирально всплывала по столбу воды, выпуская чернила прерывистым инверсионным следом, словно дымящиеся двигатели подбитого самолета, который поднимался, вместо того чтобы падать.

Они с Ха вынырнули на поверхность одновременно, в мир обжигающего солнца, неупорядоченных звуков и кипения.

Хотя каракатица не двигалась и Ха понимала, что уже поздно, она все равно подплыла к ней и поддержала, сняв перчатку и поглаживая ее избитую голову и порванные щупальца.

В вышине с криками кружили чайки, дожидаясь, чтобы Ха бросила замеченную ими еду. Ха поплыла к своему катеру, неся умершую каракатицу, словно утонувшее дитя.

Ха проснулась с мокрым от слез лицом – как всегда.

Приходившие к ней во сне видения были одновременно сном и воспоминанием. Теперь она уже не могла определить, какие элементы относились к чему. Одна побывала там, в том месте, в реальности. Однако чернила вроде бы были гуще, как занавес, бивший ее по спине. Она обнаруживала себя в том месте одиночества, видела трех дряхлых каракатиц, которые зависали, словно монахи, под разломанной кровлей своей цитадели. А вот яйца не светились. Такое было невозможно. И не было там умирающей самки, поднимающейся к поверхности, словно сбитый самолет.

Мысленно она снова и снова возвращалась к своим воспоминаниям о том месте. И всякий раз, как ее мысли туда возвращались, сцена менялась. Реальность искажалась, с каждым разом все больше отличаясь от истины? Или, может, наоборот, с каждым разом все ближе к ней подходила?

– Ты плачешь. Опять тот же сон?

Ха села. Видимо, она накануне ночью неосознанно развернула терминал, поставила его на тумбочку. Или включила таймер для самостоятельного развертывания?

Икосаэдр со струящимся из фасеточного глаза светом стоял на своих раскладных ножках. А в свете проектора оказался Камран: стоял в ногах кровати и пил из чашки – явно кофе.

Сквозь воротник надетой на нем рубашки она разглядела очертания двери. Сквозь ботинки просвечивал ковер.

– Да. Тот же сон.

– Тебе надо его отпустить, Ха. Пусть все останется в прошлом. Ты ничего не могла сделать.

Кое-что она сделать могла, и она это знала. А еще кое-чего она могла не делать. Вот только Камран ни за что не допустит, чтобы она в чем-то была виновата – или хотя бы за что-то ответственна. Не было смысла снова с ним об этом разговаривать: все сведется к тому, что ей надо «все отпустить».

Вместо этого она решила сменить тему.

– Ты где?

– В лаборатории.

– У вас сейчас только два часа утра! Какого черта ты работаешь?

Камран пожал плечами:

– Перестань пить из меня кровь. Как дорога?

– Долгая. И из Автономной торговой зоны Хошимина мы вылетали в грозу. Пилот дрона – бесчувственный ублюдок. Я блевала всю дорогу в Кондао.

– Ты смогла встретиться с этой особой?

– С доктором Минервудоттир-Чан? В Хошимине? Нет. Она отправилась на Южную ось, занимается покупкой прибрежных исследовательских центров. По крайней мере, так мне сказал ее ассистент-4. Это – и больше ничего. Все покрыто тайной. Либо так, либо люди сами не знают, что происходит. Ассистент сообщил, что руководитель группы на Кондао введет меня в курс дела, когда я приеду.

– И ввел?

– Я пока с ним не встречалась.

Ха тем временем встала и зарылась в чемоданы в поисках чистой одежды. При этом она прошла сквозь ногу Камрана.

– Извини.

– Почти не почувствовал, – сказал Камран.

– Мне надо рассказать тебе об охраннике, который встретил меня вчера ночью.

– Да, жажду узнать, – отозвался Камран. – Но не сейчас. По твоему лицу вижу, что ты спешишь. Тебе надо устроиться, осмотреться. А мне – воспользоваться энергией от кофе.

– Тебе надо пойти домой и лечь спать. Не хочешь идти к себе в квартиру?

Камран отвел взгляд.

– Возможно.

– Ну, не становись настолько сентиментальным, чтобы спать под лабораторными столами.

– Прими душ. Выглядишь грязной. Волосы все слиплись.

– Спасибо. Ты так мил.

– Как всегда.

Камран погас, не попрощавшись – как обычно.

Мы разобрались в кодировке ДНК, в укладке белков при строительстве клеток организма, и – во многом – даже в том, как эпигенетические переключения управляют этими процессами. И тем не менее мы все еще не понимаем, что происходит, когда мы читаем предложение. Смысл – это не нейронные вычисления мозга, не аккуратные пятна чернил на странице, не светлые и темные области на экране. Смысл не имеет массы или заряда, не занимает некое пространство – и тем не менее смысл определяет все на свете.

Доктор Ха Нгуен, «Как мыслят океаны»

4

В НАСКОРО ОБОРУДОВАННОЙ КУХНЕ Алтанцэцэг ела сваренное вкрутую яйцо. На столе лежали детали разобранной винтовки, промасленные тряпицы, несколько терминалов и различные детали электроники. На Алтанцэцэг был темно-синий комбинезон с липучками для знаков различия на рукавах и нагрудном кармане, но самих знаков не было. Волосы у нее были подстрижены очень коротко. Они были черные с редкими седыми прядями. Ей могло быть и тридцать пять, и сорок, и гораздо больше. Крупные кисти, распухшие от работы и непогоды. Россыпь темных пятен шла вдоль линии волос на левой части лица. Их можно было бы принять за родимые пятна, но Ха уже имела дело с ветеранами войны. Она знала, что это шрамы от шрапнели.

Запах свежесваренного кофе сумел вытеснить из вестибюля запах ружейной смазки, озона, плесени и запустения. Ранний непогожий свет проникал в окна вместе с солено-телесным запахом моря. Коротким кивком Алтанцэцэг указала на миску с яйцами и пирамиду тостов рядом с кофемашиной.

– Спасибо.

Ха налила кофе в одну из не очень хорошо отмытых кружек. Нагревательный элемент под кофейником никуда не годился: кофе оказался едва теплым. Она выпила его одним глотком. Не садясь, она взяла себе яйцо. Среди натюрморта из деталей, скорлупы и крошек она увидела переводчик.

– Руководитель группы? – спросила Ха.

Алтанцэцэг скосила на нее глаза, а потом кивнула и большим пальцем указала в направлении террасы и берега.

– Доброе утро.

Алтанцэцэг пожала плечами и проговорила фразу, которая прозвучала для Ха как «знак иглу», и начала катать по столу очередное яйцо, разбивая скорлупу.

Ха запустила руку в принесенный бумажный пакетик, достала макарун и положила его перед Алтанцэцэг.

– Макарун. – Она указала на себя. – Я их приготовила. Подарок.

Алтанцэцэг смотрела на нее, не меняя выражения лица.

– Шутка. Я не пеку. Купила в АТЗ Хошимина. Но они вкусные.

Она оставила Алтанцэцэг подозрительно взирать на золотисто-коричневый кружок кокоса.

Ха прошла по растрескавшимся плиткам террасы, жуя яйцо. Она уже увидела руководителя группы – высокую стройную фигуру, стоящую на берегу спиной к ней. Неизвестный обитатель бассейна зашевелился и плюхнулся в воду при приближении Ха.

Море было спокойным. Его поверхность колыхалась, отражая жемчужно-серую и лимонную дымку рассвета, словно занавеска, колеблемая ветром.

При приближении Ха руководитель группы обернулся.

Она замерла, чуть было не споткнувшись и не выронив бумажный пакет, который несла в руке. Руководитель группы держал несколько раковин разного размера. Он выжидал, пока Ха пыталась взять себя в руки.

Она смотрела трансляцию интервью на потолке гостиничного номера. Один из популяризаторов науки, который вел все, начиная с детских передач и заканчивая документальными фильмами, говорил с этим человеком… нет… этим существом. Говорил с Эвримом.

Стоявший перед ней руководитель группы оказался Эвримом. Тем, кого она совершенно не ожидала встретить. Видишь их на экране зеркала в ванной комнате, на потолке, на замызганном окне поезда метро. Видишь на экране людей – существ, имеющих форму людей, – но они живут не здесь. Они принадлежат возвышенному миру, куда тебе дороги нет. Миру, где что-то происходит. Миру, непохожему на тот обычный, откуда ты смотришь. И ты совершенно не ожидал, что когда-то их встретишь. Что сможешь их встретить. Но вот он, Эврим.

Он протянул руку.

– Так приятно с вами познакомиться. Я с нетерпением ждал вашего приезда.

Ха слабо сжала протянутую руку.

– Мою руку можно сжимать крепче, – сказал Эврим. – Ее разработка обошлась в двести пятьдесят миллионов долларов. Немалая часть использованных технологий – военные, для искусственных конечностей. Она не сломается.

Эврим улыбнулся. Ха поймала себя на том, что пытается найти нечто в глазах, в позе Эврима. Какое-то отличие. Однако сразу ничего не заметила. Рука оказалась прохладной – с прохладой рассвета на море, но в ней чувствовалось тепло, так похожее на тепло человеческой руки. На пальцах и ладони остались песчинки от раковин, которые Эврим собирал. Ха обнаружила, что держится за его руку слишком долго – и поспешно ее отпустила.

– Ха.

– Да. Доктор Ха Нгуен. Я вас приветствую. Судя по всему, вы знаете, кто я.

Эврим снова повернулся к морю. Ха поняла, что ей дают время прийти в себя от потрясения. Она проявила невоспитанность. Эврим был выше ее сантиметров на тридцать. Лицо вытянутое, а конечности – длинные. Его пропорции были правильными, идеально нейтральными, чуть идеализированными. Люди с таким сложением могли красиво носить даже фантастически уродливую одежду и работать в качестве моделей на подиумах. Ха заметила, что мысленно называет Эврима «он». Но он ведь… не он. Но… что тогда?

«Судя по всему, вы знаете, кто я».

Знает? А что она знает? Ха мысленно перечислила то, чем был Эврим: единственным (якобы) разумным существом, созданным человечеством. Наконец-то реализованным андроидом. Самым дорогим проектом, не считая космических исследований, осуществленным частной организацией. Тем, как неоднократно повторялось, что так ждало человечество: разумной жизнью, возникшей исключительно по нашей технологической воле.

А еще Эврим стал причиной – и объектом – ряда поспешно принятых законов, сделавших его существование и создание новых подобных ему существ недопустимым для большинства правительственных организаций мира, включая все страны, находящиеся под управлением Правящего директората ООН. Эврим и сам по себе (сама? само? Ха была недовольна гендерным провинциализмом собственного разума) был запрещен почти во всем мире. Существование Эврима вызвало бунты по всему миру. Ха помнила, как вооруженные люди штурмовали штаб-квартиру «Дианимы» в Москве, как разбомбили их офис в Париже. Вице-президента «Дианимы», занимавшегося техническими вопросами, взорвали с помощью самонаводящейся по ДНК ракетой на яхте в Карибском бассейне. Ха вспомнила, как на потолочном экране в отеле видела поджигающего себя мужчину у входа в Ватикан.

«Человек сжег себя живьем просто потому, что ты существуешь. Каково знать это?»

Ха поняла, что в Эвриме ее больше всего сбивает с толку то, что ее мозг пытается занести его в категорию, вот только он не вписывался ни в одни рамки. Если бы только она смогла успокоиться, отвлечься от желания засунуть Эврима словно элемент детской игрушки в отверстие определенной формы, назначить ему гендерную принадлежность! Ха поддерживала международное сотрудничество с другими учеными. Она приобрела привычку говорить (и думать) на английском и использовать устаревшие английские местоимения третьего лица, «он» и «она».

Она переключилась на турецкий, свой второй язык. В нем местоимение третьего лица, «о», не имело гендерного маркера. «О» никаких проблем не создавало. Оно могло соответствовать английским «он», «она», «оно» и «они» в единственном числе. Ха начала мысленно обозначать Эврима турецким «о» – круглым, как его форма, холистическим, инклюзивным. Гендерная проблема исчезла, и ощущение диссонанса испарилось, сменившись восхищением и изумлением.

Не успев понять, что делает, Ха протянула Эвриму макарун. Во время интервью она слышала, что Эврим не ест, хоть и способен ощущать вкус и запах. Еще он не спит. И никогда ничего не забывает.

«Но как можно быть человеком и не забывать? Не спать? Не есть?»

Эврим посмотрел на предмет в руке Ха.

– Это раковина? Морское существо?

– Это макарун.

– Что это?

– Десерт.

– О! – Эврим принял его, положил себе на ладонь, провел длинным указательным пальцем, понюхал. А потом улыбнулся. – Спасибо. Мне никогда не дарили ничего подобного.

Я думаю о своих предшественниках, рассматривающих под микроскопом ветвление нейронов мертвого мозга. К жизни, которая прежде там обитала, они были не ближе, чем археологи – к воспоминаниям человека, когда-то державшего кувшин, осколки которого они откопали. Эти пионеры неврологии могли создать только самые грубые карты увиденных контактов, неясный фундамент того, что когда-то было крепостью.

Мы же, напротив, можем восстановить весь замок, вплоть до самых мелких деталей: не только каждый стежок гобелена, но и каждый план, складывавшийся в умах придворных, которые там жили и умерли.

Доктор Арнкатла Минервудоттир-Чан, «Строительство разумов»

5

КАФЕ, В КОТОРОМ РУСТЕМ РАБОТАЛ большую часть своего времени, находилось в обветшавшем районе Астрахани, рядом с побеленными стенами старого кремля. Много веков назад в этом доме жил иранский купец. Бывший владелец оформил здание в стиле мечети: позолота и лепные арки, спускающиеся от сводчатых потолков. Однако нанятый на пороге двадцатого века архитектор явно хорошо разбирался в ар-деко, так что все выглядело приятно-растительным. И несмотря на избранный бывшим владельцем мусульманский стиль, он явно имел еретическую приязнь к изображениям человека, в особенности гибких женщин под стратегически скрывающими все покровами, набирающих воду из фантастических источников или возлежащих на диванах в беседках, изобилующих виноградом.

Время покрыло все патиной и отшелушило немало самых интересных сцен с фресок. Неуклюжие дополнения все портили: деревянные панели, бесцеремонно разрезающие купающуюся красавицу пополам, дверные проемы, безвременно оборвавшие охоту султана на львов. Однако как исходная архитектура здания, так и его более позднее разделение на апартаменты и чуланы обеспечивали приватность. Кафе являло собой лабиринт небольших комнат, разделенных деревянными решетками, либо же отрезанных от любопытствующих взглядов ветхими бархатными занавесками или затейливыми гобеленами, на которых «Тысяча и одна ночь» сочеталась с поздним стилем Российской империи.

Кафе принадлежало турку, который намекал, что его изгнали из Стамбульской Республики за какое-то ужасное преступление. Он принимал посетителей на первом этаже, в парах гигантского сверкающего медного мультисамовара, выдававшего сто чашек черного чая в час. Его кофе по-турецки был настолько густым, что в нем не потонул бы даже водяной буйвол. И нанятый им казах делал шашлык из осетра, якобы браконьерски выловленного из Каспийского моря. Заявка на незаконность добавляла осетру вкуса – запретной остроты, – хоть все и знали, что на самом деле осетр искусственно выращен: последний каспийский осетр либо таился в тиши глубин Каспия, хитроумно избегая гибели, либо уже давно был съеден.

Турок передавал сообщения и предупреждал звяканьем терминала о том, что вас ищет кто-то, кого вы видеть не желаете: постоянным клиентам эта услуга предоставлялась бесплатно.

Рустем был тут постоянным клиентом уже почти год, со дня своего приезда в Астраханскую Республику. Как правило, он спозаранку устраивался там в занавешенной нише на третьем этаже, начиная день с предлагаемого в кафе кахвалты, состоящего из маслин, феты, сваренных вкрутую яиц, лепешек и инжирного варенья. Достаточно часто он не покидал своего уголка до заката.

Дела шли хорошо. В Астраханской Республике всегда был спрос на граждан с необычными навыками, так что он рассчитывал вскоре получить паспорт и какую-никакую, но все же защиту этого государства.

Когда он вошел, турок ему кивнул:

– В твоей нише тебя дожидается женщина. Под абгланцем. Назвала твое имя. Просто имей в виду.

Рустем задумался, не следует ли ему бежать.

Нет, так его убивать Москва не стала бы. Он недостоин личного визита. Уровень недовольства, который он там вызвал, заслуживал максимум дрона-убийцы размером с осу, который снес бы ему полголовы где-нибудь в переулке. Либо это, либо вообще ничего. Но прошел целый год – а голова так и осталась на месте, так что он больше склонялся ко второму варианту.

– Спасибо.

Когда он дошел до своей ниши, женщина действительно сидела там: на столе стояла тарелка с осетром на гриле, по лицу каждые полсекунды мелькал абгланц – так быстро, что взгляд не успевал зацепиться за какую-нибудь черту прежде, чем она снова изменялась. Мужчины, женщины, мимолетные и непреодолимые не-бинарные творения. Красивые, обычные, отвратительные. Были ли это реальные люди? Или произвольно сгенерированные конструкты?

Руки у нее оказались маленькие. Ногти покрыты золотом, а последние фаланги пальцев покрашены в платиново-белый цвет и блестят от осетрового жира. Порция осетра была наполовину съедена. Когда он вошел, она жевала: полдюжины ртов и челюстей смаковали каждый кусочек.

«Она любит поесть».

Сам он был к еде довольно равнодушен, хотя местная осетрина действительно была хороша. Кофе он оценивал в основном по количеству кофеина, который можно было получить, и именно этим ему нравилась мощная жижа турка.

По правде говоря, большую часть времени Рустем жил вне своего физического окружения, часами приклеиваясь к терминалам, уйдя в мир своей работы. Он приходил в себя только когда свет за окном мерк, в горле пересыхало или желудок был пуст.

Вскрывая нейронные сети, он не пользовался виртуальной реальностью или 3D-моделями: он вырос, не имея возможности позволить себе такие технологии. В своем родном городке, Елабуге, в бывшей Республике Татарстан (теперь – часть Уральского содружества), он начинал работать на паршивых терминалах, собранных в древнем интернет-кафе с почасовой оплатой. Кафе находилось в сыром подвале здания, где когда-то был центр компартии – лет этак за сто до его рождения.

Виртуальную реальность ему заменяла чистая концентрация – умение, выработанное жизнью в однокомнатной квартире с родителями, которые постоянно ссорились. Он научился исчезать из мира, уходить в миры, сотворенные им самим.

В кафе с почасовой оплатой он использовал это умение, чтобы создавать в уме модели, показывавшие, где именно можно найти заднюю дверь. Он научился взламывать системы, пока все в том интернет-кафе разносили друг друга в клочья, выкрикивая проклятья. Точно так же, как у него дома.

И, как и дома, он уходил. В свои нейронные миры.

Взрослым он хотя бы смог работать в тишине, без отвлекающих факторов, погружаясь глубоко, на многие часы, в нейронные паттерны, ветви и пересечения, слепые аллеи и петли операций памяти.

Рустем скинул свою потрепанную кожаную сумку на пол и сел. Через десять секунд официант на видавшем виды оловянном подносе принес ему кахвалты и две чашки кофе с обязательным стаканом воды.

Женщина вытерла окрашенные платиной пальцы и выложила на стол терминал. Очень заказной. Очень дорогой. Очень новый.

Она подождала, чтобы официант ушел.

– Два года назад некто удаленно проник в сеть автогрузового судна и заставил его врезаться в яхту в Мраморном море, убив одного из малоизвестных, но весьма влиятельных ультраолигархов Москвы.

Жаль команду яхты и последнюю новую супругу ультраолигарха. Однако этого избежать нельзя было: порой приходится заодно забрать еще нескольких.

Голос, лишенный каких бы то ни было узнаваемых элементов и приглушенный абгланцем, продолжил:

– Год назад некто заставил робота-горничную в Катарском небоскребе перебросить иранского бизнесмена через перила лестницы на порфировый пол тридцатью метрами ниже.

Да, в тот раз все прошло идеально.

Рустем пожал плечами.

– Возможно, кто-то подстроил эти события. Или, возможно, никто этого не делал. Я слышал, что в обоих случаях не нашли никаких признаков того, что в работу этих ИИ вмешивались. С автогрузовыми судами постоянно что-то случается, и лично я никогда не подпустил бы робота-горничную к себе – даже к своим полотенцам. Очень глючные.

Точнее, с автогрузовыми судами что-то случается, когда кто-то заставляет что-то случиться. И он никогда в жизни не подпустит к себе робота-горничную, потому что знает, на что они способны, попав не в те руки. Или в те руки, в зависимости от вашей позиции.

– Что скажете про это?

Женщина пододвинула ему терминал.

Рустем просмотрел первые двадцать экранов – вершину нейронного айсберга. На это у него ушло тридцать минут. Когда он поднял голову, то увидел, что женщина сидит все так же, сложив руки на столе.

– Скажу, что такое сделать нельзя.

– Даже лучшему? Даже, скажем, тому, которого называют Бакунин?

– В верхнюю левую четверть первого слайда можно поместить пятьсот ИИ автогрузовоза. У кого бы вы ни попытались это заказать, он, скорее всего, запросит регулярную выплату в пятьдесят процентов от того, что вы предлагаете, что выльется в очень крупную сумму. И выбросите деньги на ветер.

Женщина встала.

– Ну, я полагаю, что если эта персона обнаружит у себя на счету большие деньги, то поймет, что пора приступать к работе. – Она отодвинула занавеску. – Приятно было познакомиться, Рустем.

– Взаимно. Но вы забыли свой терминал.

– Не забыла. Терминал ваш.

Мы не только не договорились, как именно измерять или распознавать чужой разум, но даже не можем «доказать», что сами им владеем. Наука часто отметает наш личный опыт – каково ощущать запах апельсина или любить – как квалиа. Для разума у нас остаются только теории и метафоры: поток опытов. Самореферентный цикл. Нечто из ничего. Все это неудовлетворительно. Определение от нас ускользает.

Доктор Ха Нгуен, «Как мыслят океаны»

6

МОЛИТВЕННЫЕ БАРАБАНЫ СТОЯЛИ по сторонам мощеного двора. Автомонахи шагали, поворачивая каждый барабан своими бледно-серебристыми трехпалыми руками. Их микрофонные рты выпевали «наму-мё-хо-рэн-гэ-кё». Ха заметила, что все голоса разные, точно так же как и все монахи. Их головы – гладкие, цвета старой слоновой кости – склонялись вперед. Глаза напоминали полузакрытые глаза медитирующих, однако Ха не увидела в них зрачков – только темную систему из шестиугольных светоприемников.

В свете позднего утра, в этот самый момент, храмовый двор был прекраснее всего, что Ха доводилось видеть. Ей было жаль, что она не способна к религиозным чувствам. И несмотря на это, невозможно было отрицать мощного воздействия всей сцены: двор, затененный фикусами, похожими на подтаивающих великанов, выгоревшие молитвенные флажки, колеблющиеся под легким ветерком, запахи ароматических палочек, плывущие с изящных обводов пагоды Вансон. И дальше – хрустальное небо архипелага Кондао.

Ей надо почаще приходить сюда, пока она живет на Кондао. Здесь будет лучше думаться. А ей придется много думать. Ей понадобится уединение. Ей всегда требовались громадные количества уединения – многие часы под водой или на пустынном берегу. Где угодно, лишь бы она была там одна и далеко от всех, чтобы мысли могли оформиться. Это место поможет ей решить задачу.

Задача. Она уже ее обдумывала, постоянно ощущала ее давление, успевала заметить, как скользят мысли, не успевающие пробиться на поверхность. Оказалось, что она уже думает: «Надо создать общий мир. Его взаимодействия будут определяться, как и у нас, формой тела. Формами, из которых состоит этот мир. Его мысли будут исходить из этих форм. Думай. Начни с этого. Что это говорит о том, как он будет устанавливать коммуникацию? Что это говорит о том, что мне следует делать, чтобы обеспечить эту коммуникацию?

Если только это не ошибочный результат. Это может оказаться очередным тупиком, а вовсе не тем, что я ищу».

– Автомонахи разумны? – спросила Ха.

Эврим стоял спиной к Ха, глядя за невысокие стены дворика пагоды на далекое море.

– Спорный вопрос, – ответил Эврим. – Как и само понятие разумности. Их разум невероятно сложен и многослоен, но в основном они – просто алгоритмы. По шкале Щеголева у них ноль целых пять десятых. С таким уровнем они будут иметь примерно те же права, что и домашние питомцы: защиту от открытого насилия, гуманный вывод из эксплуатации. Но, с другой стороны, у каждого из них – нейронная карта разума реально жившего тибетского монаха. Тибетская Буддийская Республика денег не жалеет. Автомонахам можно задавать вопросы о философии, религии, их взглядах на жизнь. Они ответят как те мертвецы, по чьему подобию они созданы. Однако они не обладают явной собственной волей: их текущее состояние автоматизировано. Они не развиваются. У них нет мыслей о будущем – того, что вы назвали бы «волей». Они подобны энциклопедиям разума умерших верующих. Или картам их разума. Однако карта – это не то же самое, что территория.

– Мрачно.

– Утверждается, что у некоторых реакции указывают на обучение. Я не убежден. По-моему, они просто автоматы. Когда остров эвакуировали, Тибет отказался оставлять храм. И в результате они здесь, у нас – и еще шесть автомонахов, которые обслуживают заповедник черепах на Хонбэйкане, который почитают священным в Тибетской Буддийской Республике.

– А разве храм и заповедник не должны принадлежать ханойскому правительству?

– Нет, правительство передало управление всеми храмами в Автономной торговой зоне Хошимина местным органам власти, а АТЗ в своем деловом стиле продала храмы тибетцам. К недовольству своих верующих, чей буддизм, конечно же, имеет иную форму. И вьетнамские неонацисты тоже были в ярости. Но цена оказалась подходящая. Когда сюда пришли мы, потребовались долгие переговоры: Тибетская Буддийская Республика неуступчива. Они желали оставить все храмы и святилища острова под своим контролем. Хотели построить здесь прибрежный монастырь, требовали других поблажек. Доктор Минервудоттир-Чан как-то сказала, что не может понять, что они такое – государство-нация, религия или корпорация, – но они явно умеют действовать как все три, используя те правила и законы, которые позволяют им добиться своего. В итоге получилось так, что храмы архипелага и заповедник черепах были отданы им навечно – полностью вытеснить их с Кондао оказалось невозможно. Однако по соглашению с «Дианимой» здесь, на архипелаге, они не имеют монахов-людей, только автомонахов. Пришлось дать им и еще ряд прав: подвоз запасов дронами, обслуживание роботов. Никому это не нравится. Алтанцэцэг ужасают сами возможности нарушения безопасности. В то же время я не думаю, что пение, медитации и сбор черепашьих яиц для освобождения, которыми заняты автомонахи, кому-то чем-то мешают.

Большинство монахов ушли в пагоду, где прозвучал сигнал гонга. Один задержался на дворе, поливая инжирное дерево в кадке. Ха увидела, как наблюдающий за занятием автомонаха Эврим с отвращением поморщился.

– Они вам не нравятся, да? – спросила Ха.

– Да. Они кажутся мне зловещими. Отталкивающими. Наверное, вы чувствуете то же, глядя на обезьян. Неприятно.

– Мне обезьяны не неприятны. По-моему, большинству людей – тоже.

– Правда? Мне казалось, они должны выбивать вас из колеи. Настолько похожие на вас, но деградировавшие. Неудачная попытка.

– Наверное, мы их так не рассматриваем.

Эврим пожал плечами и повернулся, чтобы уйти. Ха услышала, что машина включила двигатель, ощутив их приближение.

– Полагаю, вы уже просмотрели видео?

– Нет.

Эврим приостановился на крутой каменной лестнице, которая шла от пагоды.

– Вы не виделись с доктором Минервудоттир-Чан? Мне казалось, вам было назначено.

– Нет. Она отправила встретить меня ассистента-4. А сама была в отъезде.

– Значит, вас не ввели в курс дела?

– Ну, я знаю, почему я здесь. В общих чертах. Меня ознакомили с данными перед заключением контракта. Но…

– Не посвятили в подробности того, что я наблюдал здесь за последние полгода.

– В подробностях – нет.

– Странно, – заметил Эврим. – Причина, которая заставила доктора Минервудоттир-Чан уехать, должна быть чрезвычайно важной.

– Либо она рассчитывала, что инструктаж проведете вы и посвятите меня в суть дела. В конце концов, вы ведь руководитель группы.

– Это так… и вы, конечно, хотите знать, почему я здесь и возглавляю это исследование. На этот вопрос есть и простые, и более сложные ответы. С доктором Минервудоттир-Чан всегда так: не существует одной-единственной причины. Однако имеется несколько очевидных оправданий моего присутствия: я имею сразу несколько преимуществ. Во-первых, не забываю ничего из того, что видел. Еще я могу функционировать под водой не хуже, чем на суше. Но, полагаю, главная причина моего здесь присутствия (этого мне не говорили, но я догадался) – это проверка моих возможностей. Испытание моего мышления в чем-то большем, нежели обычные интервью или лабораторные когнитивные тесты. Проверка, что я буду делать при столкновении с реальной проблемой подобного масштаба. По крайней мере, такова моя теория.

– И как вы оцениваете ход этой проверки?

– Пока я доказал, что мне хватает сообразительности понять, что нужно найти определенную реальную персону для выполнения данной задачи – вас – и предоставить себя в ее распоряжение.

– На самом деле, – отозвалась Ха, – это весьма продвинутое мышление. Мало найдется людей, способных на подобную скромность.

– Это вовсе не скромность, а честность. Последние полгода показали, что эта проблема мне не по силам. И честно говоря – хотя ваша книга поразительная – мне кажется, что эта проблема и вам не по силам. Однако есть вероятность, что она окажется по силам нам.

Эврим улыбнулся.

И тут Ха поняла. Да. Вот почему в мире никогда не появится еще один гуманоидный ИИ. Эта улыбка была безупречная. Искренняя, естественная. Совершенно человеческая.

Именно потому эта улыбка была подобна тени ее собственной смерти. Существование Эврима подразумевало твое существование. Оно говорило о том, что и ты тоже всего лишь механизм – набор запрограммированных импульсов с бесконечной итерацией. Если Эврим разумен и создан, то, возможно, и тебя тоже создали. Ты тоже конструкт, только из других материалов. Ходячий скелет, облаченный в мясо и сдуру решивший, будто обладает свободой воли. Нечто, возникшее случайно. Или созданное по прихоти, чтобы проверить, получится ли.

– А зачем конкретно нужен андроид? – спросил однажды какой-то ведущий у Минервудоттир-Чан. – Зачем было идти на такие ухищрения, чтобы сделать его настолько человечным, когда создание человека почти бесплатное?

Минервудоттир-Чан ответила:

– Великое и ужасное в человечестве вот что: мы всегда делаем то, на что способны.

Они спустились по лестнице от пагоды.

Мы нечто большее, чем физические связи, составляющие наш разум, однако нельзя отрицать наличие физического субстрата. Если вы ели курицу, то видели: те белесые нити, которые встречаются на вашей тарелке, – это нервы, пучки аксонов, свидетельства телесной связности, без которых не может функционировать ни один сложный живой организм.

Можно сколь угодно долго спорить насчет души. Тем не менее без коннектома, образованного миллиардами синапсов, передающих импульсы в нервной системе, невозможна даже самая примитивная память. Все ваши воспоминания о лимонаде – это микроскопическая электрохимическая молния в плоти. Вот почему я говорю, что «строю» разум: разум так же физически реален, как кирпичная стена.

Доктор Арнкатла Минервудоттир-Чан, «Строительство разумов»

7

ЭЙКО СМОТРЕЛ НА РАБОЧУЮ ПАЛУБУ сквозь ржавую решетку окон барака. Спасаясь от холода, он завернулся в два пластипуховых одеяла из вторсырья. Шторм закончился. Корабль все еще кренился и качался на волнах, и в бараке воняло страхом и блевотиной, но самое худшее было позади.

Эйко прижался лицом к решетке, пытаясь избавиться от вони. Щеки защипало от соленой взвеси. Острый запах забитых обитателей моря, идущий с палубы, залитой водянисто-розовой кровью утреннего улова, был предпочтительнее.

Обрабатывающая смена трудилась за конвейерами. Они вспарывали ножами брюхо рыбам, извлекали внутренности, смахивали кишки в синие пластиковые ведра. После этого клали рыбины на ленту, ведущую в цех, где их быстро замораживали блоками и отправляли в морозильные камеры. Обработчики двигались заученно, механически. Без лишней траты сил. Автоматически. А на палубе видны были проржавевшие и искореженные основания, на которых раньше крепились роботы, выполнявшие эту операцию.

Роботы требуют сложного обслуживания. Подвержены всевозможным повреждениям от стихий. Электричество и соленая вода плохо сочетаются. Ржавчина, поломки, замыкания. Дорого. «Из нас роботы получше. Дешевле в обслуживании, проще заменяются».

Одна охранница привалилась к опоре крана, посасывая трубку вейпа, торчащую над плечом. Она выдыхала облака дыма, лениво забросив руку на ложе винтовки, висящей на шее. В глазах пустота. Эйко не знал настоящего имени этой охранницы. Другие охранники звали ее «Монах». Она никогда не говорила, но Эйко кое-что выцепил. Наемница Ограниченной Области управления Южной Африки, легионер Парижского протектората Кот-д’Ивуара. Она всегда была в сером. Винтовка, пистолет, нож на бедре. Масса всего на ремне. Наручники, шокер, но и еще что-то, что Эйко опознать не сумел.

Все охранники высоко ценили свое снаряжение. У них были разнообразные винтовки, пистолеты, ножи – они обожали свои ножи. Обожали болтать о том, где их купили. Обожали рассказывать о том, как пускали их в дело. У всех охранников одежда была из техматерии, с молниями и потайными карманами. Хотя стандартной формы у них не было, подобранные ими вещи в результате выглядели одинаково.

И хотя все они попали сюда из разных мест, в результате сами тоже выглядели одинаково: мужчины – крупные, накачанные, бородатые, громкоголосые. Не лишившиеся волос оставляли их длинными. Лишившиеся брили головы.

Мужчины, все как один, были громилами. Тыкали прикладами винтовок, громко хохотали, пихали друг друга.

Женщины были другими. Женщины были молчаливые, коротко стриженные. Глаза у них оставались полузакрытыми, словно так они были менее уязвимы. Они были жестче мужчин.

Эйко видел восьмерых охранников. Шесть мужчин, двух женщин. Возможно, их было больше, но вряд ли. Корабль был большим, но не настолько. Он провел на борту семьдесят четыре дня. За это время он видел только этих восьмерых. Он уже знал имена большинства из них. Знал их привычки. И кое-что об их прошлом.

Не имея ни терминала, ни бумаги с ручкой, он хранил эту информацию во дворце памяти, который построил у себя в голове. Его дворцом памяти стала японская гостиница. Не какая-то неопределенная гостиница: то была «Минагути-я» на Токайдо-роуд между Токио и Киото. Эйко никогда не останавливался в «Минагути-я», но читал древнюю книгу гайдзина из старых Американских Штатов, которого звали Оливер Стэтлер. В книге описывалась «Минагути-я»: каждая комната в течение столетий ее работы.

В эти запомненные комнаты и времена Эйко поместил имена охранников. И в эти же комнаты он отправлял все детали, которые ему удавалось узнать о корабле: приблизительную высоту грузового крана, очертания тайских букв на борту (значения их он не знал), форму дверных замков, количество ступеней, которые вели от зарешеченного барака, где держали его и остальных в то время, пока они не работали под охраной.

Он вызнал детали корабля вплоть до разделочной палубы, цеха быстрой заморозки, иллюминаторов и ограждений. Он рассмотрел толстое мутное закаленное стекло рулевой рубки и ее бронированную дверь, за которой находился ИИ корабля, погруженный мыслями в сонар, карты банок и мелей, методы траления и рыночные цены.

На стальной двери рулевой рубки по-английски было выгравировано: «Вольф Ларсен, капитан». Когда Эйко спросил насчет этого имени, один из членов команды – один из рабов – горько засмеялся.

– Это шутка. Отсылка к какой-то старой книге или к фильму. За той дверью – только ядро ИИ. Он управляет двигателями и навигацией. Он решает, куда мы идем и когда. Ему нужны рыба и доходы. Он же решает и где мы пристаем, но тебя это не должно интересовать, парень. Когда мы пристаем, нас запирают внизу, где нас никто не сможет услышать. Цех переработки, где нас держат, находится рядом с одним из морозильников. Иногда сидим там несколько дней. Вот тогда начинаешь понимать, что такое холод. Поверь, здесь лучше.

Этого члена команды звали Томасом. Он сказал, что из Лондона. Его похитили на Паго-Паго, где он проводил исследования для диплома. В тот день у них с Эйко завязалась дружба, которая продолжилась, пока они лежали на своих полимерных гамаках в бараке, ели прессованные плитки рыбного белка и витаминные добавки, которыми их кормил «Морской волк».

На двадцать восьмой день пребывания Эйко на борту «Морской волк» попал в тихоокеанский шторм. Провисший канат натянулся, ударил Томаса в грудь и отправил за борт в серую болтанку.

Пропал.

Эйко сохранил имя Томаса, поместив в номер «Минагути-я» от двадцатого века, где стеклянные двери раздвигались, впуская прохладу зеленого гостиничного сада, шум моря и гул оживленной Токайдо-роуд.

Одна из лент конвейера встала. Монах направилась туда, где какой-то рабочий пытался ее починить. Однако прежде чем сдвинуться с места, она сняла винтовку с предохранителя, посмотрела направо и налево, обернулась назад.

Эта всегда готова. Мимо нее пробиться будет сложно, если такой момент настанет.

Лежа в гамаке тем вечером, завернувшись в свои одеяла из вторсырья, глядя, как умирает день и как тяжелые хлопья мокрого снега, напоминающие пепел, залетают в барак через зарешеченное окно, Эйко аккуратно поместил эту информацию в каменную лампу в саду «Минагути-я» эры Токугавы.

Ни одно разумное животное не сравнится с осьминогом в антисоциальности. Он скитается по океану в одиночестве, скорее готов пожирать себе подобных, чем объединяться с ними, обречен на смерть от дряхлости после случайного сексуального контакта.

Осьминог – осужденный Гомером как «без роду, без племени, вне законов, без очага». Это одиночество вкупе с трагически короткой жизнью создает непреодолимое препятствие для возникновения культуры у осьминогов.

Однако данная книга ставит вопрос: «что, если?» Что, если бы возник вид осьминогов, который бы достиг долгожительства, обмена между поколениями, общественности? Что, если такой вид уже существует, неведомый нам? Что тогда?

Доктор Ха Нгуен, «Как мыслят океаны»

8

– ВОПРОС НЕ В РАЗУМНОСТИ, – заявила Ха. – Мы видели массу свидетельств сообразительности осьминогов. Творчество, многошаговое решение задач, использование сложных орудий, признаки теории мышления, долгосрочная память, высокий уровень индивидуализма. Есть множество историй, и все правдивые: как осьминоги ночами вылезают из своих обиталищ, бродят по коридорам помещений, едят рыбу из чужих аквариумов, а потом возвращаются и закрывают за собой крышку. Осьминоги сбегают в море через насосные системы аквариумов, пускают струи воды в раздражающие источники света, вызывая короткое замыкание, распознают лица людей, открывают банки, чтобы извлечь пищу, помнят, как проводить свои конечности через лабиринты. Все это мы знаем. И они не только сообразительные – они очень разные. У них имеется личность. Это мы у них признаем. В океанариумах добровольцы в основном дают клички только дельфинам, выдрам и осьминогам. Два млекопитающих, что понятно, поскольку эти два вида нам относительно близки, – и головоногое, вид настолько от нас далекий, что последний наш общий предок жил пятьсот миллионов лет назад. Почему так? Люди дают осьминогам клички, потому что, несмотря на все их отличия от нас, мы распознаем в них что-то. Даже те, кто их не изучают, ощущают это на каком-то уровне. В них есть нечто особенное, и мы это знаем уже давно.

Ха и Эврим вернулись в отель, где осматривали одну из сборных лабораторий у заболоченного бассейна гостиничного отеля. Второе помещение, как выяснила Ха, принадлежало Алтанцэцэг: мобильный командный центр, забитый интерфейсами для управления небольшой армией автоматизированных вертолетов, патрулирующих архипелаг, или их квадрокоптерами-камикадзе. Ха была уверена, что это – только малая часть того, что хранится в том помещении.

Эврим с Ха стояли в лаборатории. Масса биологических приборов, анализаторы ДНК, 3D-биопринтеры, столы для препарирования, с которыми Ха не хотела бы иметь дела.

Она была совсем другим ученым. Она предпочитала, чтобы ее подопытные были целы. Устанавливали контакт. Да, ДНК могла что-то сообщить, препарирование давало возможность исследовать строение. Все такое. Но это не для нее.

– Послушайте, – продолжила Ха, – есть ограничения, которые не позволят им построить осознанную коммуникативную жизнь или культуру.

– Продолжительность жизни, – вставил Эврим.

– Продолжительность жизнь – одно из них, да. Не единственное, но одно из самых серьезных. Они живут всего два года – крупные виды, а мелкие – гораздо меньше. Некоторые проживают всего один сезон. В более глубоких участках океана существуют осьминоги, которые живут дольше – лет десять или больше. Но это – обитатели холодных вод. Они не могут оказаться в числе самых умных осьминогов: на глубине жизнь проще, они – создания стандартных обстоятельств. Все замедленно. Более разумные осьминоги должны жить ближе к берегу, в такой среде, которая предоставляла бы им разнообразные вызовы, проблемы, требующие решения.

– Хорошо, но если бы им удалось справиться с продолжительностью жизни – что еще встало бы у них на пути?

– Чертовски много чего. Например, их принципы спаривания. После спаривания самцы стремительно стареют и бродят без цели, пока не умрут. Самки умирают от голода, ухаживая за яйцами. Но даже если бы родители выживали, то после вылупления из яиц молодь почти всех видов всплывает на поверхность и дрейфует среди планктона, и только потом опускается на дно уже в другом месте. Это обрывает все связи с местом или родней. Существуют виды, у которых ювенильные формы живут на дне, но это не играет особой роли, если их родители умирают вскоре после их вылупления. Возможности передавать накопленный опыт нет. Нет культуры, которую они наследовали бы по рождению. А поскольку они одиночки, то нет и групповых знаний, так что у них не существует способа передачи знаний от поколения к поколению и практически отсутствует обмен информацией между осьминогами одного поколения. Представьте, где бы оказались мы, если бы каждому поколению человечества приходилось начинать заново свое культурное развитие. При всей их сообразительности каждый осьминог – это чистый лист. Единственное, что они получают от родителей и что помогает им выживать, – это физическая форма и инстинкты, прописанные в генах. Всему остальному им приходится учиться самим, скитаясь по дну океана. Представьте себе, если бы мы почти всю жизнь жили одни, а наша жизнь длилась бы всего два года. Никакого развитого языка. Никакой культуры, никакого создания городов или государств.

– Но как же те места, которые называются Осьминополисом и Осьмитлантией у восточного берега Австралии? Это ведь постоянно обитаемые места, где во все сезоны есть осьминоги.

«Что известно Эвриму? Все, что известно всем людям? Или только часть? Как это работает? Насколько острый у него ум?»

– Я знакома с Осьминополисом и Осьмитлантией. Я там работала в течение одного сезона. Однако в тех местах нет никаких признаков культуры. Имеются базовые взаимодействия: доминирование крупных самцов, выпас самок. И все. Нет никаких указаний на какую-либо развитую грамматику или коммуникацию с помощью символов. В их сигналах должен был бы развиться некий уровень постоянства, а такового не наблюдалось – если только не проводили такое исследование, о котором я не читала.

– Сомневаюсь, чтобы его проводили, – сказал Эврим.

– Я тоже сомневаюсь.

– Значит, вы в это не верите. Не верите в то, подтверждения чего мы от вас ждем.

Ха покачала головой.

– Нет. Хотела бы поверить, но считаю, что в данном случае будет верным более простое объяснение. Мы имеем дело с комбинацией суеверия, слухов и странного поведения – возможно, всего лишь пары особо умных осьминогов. Кондао – подходящая почва для слухов. Все, кто здесь живут… – она поспешно поправилась: – …вернее, жили здесь, видели призраков. Когда я приезжала сюда в детстве, невозможно было говорить с кем угодно из местных так, чтобы речь не переходила на призраков: на духа родичей Во Тхи Сау, расчесывающую свои длинные черные волосы на кладбище Хань Дуонг, голодных мертвецов, которые бродят в тенях между деревьями. Историй множество. Здесь в тюрьмах погибло так много людей, что рассказы о призраках не могли не появиться. Местные жили в мире, наполовину состоящем из духов. Этот архипелаг богат странной криптозоологией.

– Но вы посвятили коммуникации головоногих целую книгу. А теперь утверждаете, что такая коммуникация не может существовать.

– Нет. Я посвятила целую книгу размышлениям о том, как она может выглядеть. Я написала книгу, которая смешала науку с массой предположений о возможном. И написала я эту книгу потому, что считаю, что такое возможно. Где-то, в какой-то момент времени. Но прежде всего я – ученый. Я могу сколько угодно предполагать, играться с идеями, строить гипотезы. Это же входит в круг моих обязанностей, верно? Но когда меня просят поверить в местные истории…

Когда она в последний раз настолько долго разговаривала с кем-то, кроме Камрана? В последнее время такого не случалось.

«Видимо, не только осьминоги предпочитают одиночество».

Как она пошутила в своей книге? А, да: «Скорее сожрут себе подобных, чем объединятся с ними. Обречены на старение после случайного совокупления… похоже на пару знакомых мне ученых».

Она улыбнулась своим мыслям.

– Ну, вы слишком много от меня хотите. Вот и все.

– И что бы вас подвигло на это… как вы сказали… слишком многое? – поинтересовался Эврим.

– Ладно, хорошо. Я пойду вам навстречу. – Ха почувствовала раздражение. Желание закрыться. И опять-таки: что именно знает Эврим? – Вам требуется существо, которое долго живет, обитает среди себе подобных, растит свое потомство и способно передавать информацию от одного поколения другому. Осьминог, который разработал сложную символьную систему коммуникации. Ну, и как такое возможно? Я рассматриваю это в своей книге. Давайте предположим, что из-за давления окружающей среды эволюция ускоряется. Им необходимо найти новые ниши. Эволюция идет медленно, но некоторые животные адаптируются быстрее других. Это относится и к осьминогам: они способны изменять белковые процессы в своем организме, не прибегая к мутациям ДНК.

– Посредством РНК-редактирования, заменяя одну основу на другую. Они способны быстро создавать молекулярную вариабельность, особенно в нервной системе. Это – альтернативный механизм эволюции, – произнес Эврим.

– Вы ознакомились с литературой. Отлично. Да, РНК-редактирование. Оно имеется только у головоногих, и, надо признать, это довольно быстрое средство. Гораздо быстрее мутаций ДНК. Лучше реагирует на окружающую среду. Это – громадное преимущество, обеспечивающее быструю адаптацию (за сравнительно небольшое число поколений) к новым вызовам окружающей среды. Тогда если эволюция ускоряется под давлением окружающей среды и осьминог быстро адаптируется за счет РНК-редактирования, то можно сделать вывод, что, если создать давление на некий вид осьминогов, он сможет изменяться гораздо быстрее, нежели не-головоногие…

Дверь лаборатории распахнулась. Дверной проем заполнила собой шкафоподобная Алтанцэцэг в рабочей футболке, с потрепанным переводчиком у горла.

– Сдай макарун, робот.

Эврим повернул к двери свое невозмутимое лицо.

– Извините?

– Сдай печенья-макарун. Тебе печенье ни к чему.

– Ты нам помешала, Алтанцэцэг.

– Сдай макарун, и я уйду, – проговорил нейтральный голос переводчика на фоне совершенно непонятного родного языка Алтанцэцэг.

– Не отдам, – сказал Эврим.

– Роботы не едят.

– Мне его подарили. Мне нравится на него смотреть.

– Позже я его сворую.

Алтанцэцэг повернулась и ушла, хлопнув дверью.

– Общаться она не очень умеет, – заметила Ха.

Эврим покачал головой:

– Да. Но на то есть причины.

– Переводчик сбоит.

– Дело не в этом. Переводчик – это стена, за которой она может прятаться. У нее есть более качественный переводчик, которым она не желает пользоваться. Она – ветеран Китайско-монгольской зимней войны, оставившей свои шрамы.

Ха вспомнились картины Китайско-монгольской зимней войны. Обожженные трупы, залакированные льдом. Обугленные замерзшие скелеты, раскалывающиеся от взрывов, словно стекло. Беспалые руки ветеранов.

– Вы собирались сформулировать теорию, – напомнил Эврим, – когда нас прервали. Давление окружающей среды.

– Да. Вот она. Мы уже много веков выскребаем из океанов белки: вылавливаем слишком много рыбы, разрываем пищевые цепочки, создаем нечто вроде подводного ледникового периода: подводим некоторые виды к вымиранию, заставляем искать новые ниши, новые способы выживания. Мощное давление окружающей среды на все виды морских жителей. Так что допустим, что существует некий осьминог из более глубинных слоев моря, долгоживущий осьминог с бентической молодью. Вид, приспособленный к простому способу получения пищи в стабильной окружающей среде. Однако в течение многих поколений мы уменьшали его пищевые запасы, вытесняли на границы его ареала, заставляли применять творческие способности. Учиться и адаптироваться – и передавать эту адаптацию своей эволюционирующей системе. Выживает тот осьминог, чей родитель задержался достаточно долго, чтобы обучить его после рождения, потому что такая мутация даст ему огромное преимущество перед конкурентами. Можно будет наблюдать появление новой РНК-кодировки, способствующей большему долгожительству: время спаривания и смерти, которое обеспечивает опеку молоди, будет вознаграждать социальные навыки. Можно будет наблюдать другие мутации в пользу более социальных и общительных особей. Способность действовать в координированной группе, отвоевывать и охранять территорию, учиться друг у друга. Представьте себе человеческие сообщества в ледниковый период: мощное давление окружающей среды требовало инноваций, освоения стратегий кооперирования для победы над крупными животными для пропитания, а улучшенное питание в свою очередь создавало более качественный мозг, позволяло вводить специализацию… с точки зрения эволюции возникновение этого современного мозга происходит невероятно быстро, так как культура дает обратную связь с генетикой… и тут включается язык, и все начинает…

Ха остановилась. Она говорила быстро, пытаясь выложить все сразу. Это были ее мечты на границе исследований разума головоногих: такое она никогда не высказала бы кому-то из ученых. Ее слова находились за пределами научного исследования реального мира. Фантазии. Интуитивные допущения.

– Но вот что главное: язык. Без него все остальное ничего не значит, так что прежде всего надо решить проблему языка. В случае необходимости люди могут использовать для коммуникации не только речь. Язык тела, жестов, музыку, свист, песни, выражения лица, рисование палкой на земле – иногда мы так и делаем. Однако все это отошло на второй план после формирования речи. Почему? Потому что вербальное общение эффективно, почти универсально, поддается изучению и легко переводится. Если бы наша коммуникация осталась смесью способов, нам было бы гораздо труднее переводить ее в письменную форму. А еще было бы гораздо труднее учить и учиться.

Вот одна из причин, по которой коммуникацию головоногих так трудно разгадать. У них нет грамматики или словаря. Все либо локально – выучено на ходу в течение короткой жизни, – либо инстинктивно. Плюс к этому в их коммуникации смешаны цвета, узоры, текстуры и жесты. Это можно сравнить с общением при использовании речи, азбуки Морзе и языка жестов одновременно, с необходимостью понимать их все одновременно, чтобы извлечь хоть какой-то смысл.

Сложность еще и в том, что они используют свой основной смешанный способ коммуникации – узоры, текстуры и окраску мантии, которые применяются просто, чтобы прогнать кого-то или выразить некое чувство – еще и для множества других целей: камуфляжа, обмана хищников, реакции «бей или беги» и так далее. А раз они не создают свечения сами, а отражают свет окружающей среды, то создаваемые ими цвета меняются при различном освещении: например, если каракатица на ярком свете говорит: «Привет, Боб», то из-за пробегающей сверху тени это прозвучало бы «Пошел вон». Как если бы люди разговаривали с набитым ртом на языке, грамматика которого будет различаться в доме и на улице, и пытались свистеть и спрятаться от медведя, не прерывая разговора.

– Довольно непросто, – сказал Эврим.

– Ага. – Ха засмеялась. – Еще как непросто. И нашему осьминогу пришлось бы это преодолеть. Ему пришлось бы найти способ коммуникации, который был бы цифровым. Под «цифровым» я имею в виду, как наша числовая система или алфавит. Если животное, для изучения которого вы меня сюда вызвали, справилось с этой задачей – выделило структуру или функцию, которую использует для коммуникации, – то, возможно, у нас что-то есть.

– Возможно, у нас что-то есть, – сказал Эврим. – Давайте посмотрим видео с подводной камеры. Вот что мы увидели месяц назад…

Мы сформированы и ограничены нашим скелетом. Соединены, определены, структурированы. Мы создаем мир связей, который отражает эту форму: мир жестких границ и бинарности. Мир контроля и реакций, господ и слуг. В нашем мире, как и в нашей нервной системе, бал правит иерархия.

Доктор Ха Нгуен, «Как мыслят океаны»

9

ВЫПОТРОШЕННЫЕ ЖЕЛТОПЕРЫ ВВАЛИЛИСЬ В БУНКЕР с разделочной палубы со срезанными головами. Часть перелетала через борт бункера до того, как их рассортируют и разложат по блокам заморозки.

Пол цеха быстрой заморозки уже покрылся толстым слоем их слизи. Воздух был полон выделяющихся из них токсинов – гистамина, который забивался Эйко в горло и легкие, мешая дышать, заставляя давиться и шататься. У «Морского волка» были проблемы со стоком. Круглый ремонтный робот трудился у забившегося отстойника. Рыбья слизь и морская вода дошли Эйко до щиколоток.

За ними наблюдал рыжебородый охранник по имени Бьярт. Он встал на перевернутый пластиковый ящик, чтобы уберечься от мерзости. Эйко успел приглядеться к Бьярту: немного небрежен на посту, легко отвлекается, любит поговорить. Он был настоящим задирой, выделявшийся даже среди остальных. В ножнах на икре у него был длинный зазубренный охотничий кинжал.

Пока Эйко раскладывал рыбу по формам для быстрой заморозки, большей частью своего разума он пребывал не здесь. Он возвращался мыслями к своему последнему дню в Автономной торговой зоне Хошимина, откуда его похитили. Пытался отыскать тот самый момент, когда его прежняя жизнь закончилась и началась новая. Где двух Эйко оторвали друг от друга. Однако ему не удавалось отыскать эту связь, четкого разделения в месте, где был перерезан канат: его прежняя жизнь распустилась в туманные клочья. И новая началась точно так же.

Что именно он помнил? День стоял жаркий. Жарче, чем в Японии, куда влажнее. Он вызвал авто-тук-тук со стойки дешевого отеля, в котором остановился. Это был его первый день в Автономной торговой зоне. Он был возбужден. АТЗХ. Здесь можно заработать целое состояние, если хватит ума. Он был знаком с японскими программистами, которые приезжали из АТЗ после нескольких лет и покупали прибрежные дома на Окинаве.