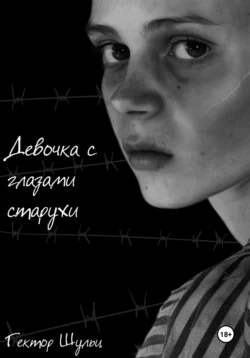

Девочка с глазами старухи

Девочка с глазами старухи

Гектор Шульц

Детство Эллы оборвалось стремительно. Еще вчера она помогала бабушке в огороде и бегала с друзьями в лес по грибы. А теперь мрачный вагон несет её и других несчастных в немецкий концлагерь, где девочке предстоит столкнуться с кошмарами и чудовищной болью.Комендант лагеря, садист и психопат, сразу же обращает внимание на необычную узницу. Потому что только в глазах Эллы горит огонек надежды, который коменданту так хочется погасить. И ради своей цели безумное чудовище не остановится ни перед чем.Книга не рекомендуется впечатлительным людям.

Гектор Шульц

Девочка с глазами старухи

В книге содержатся упоминания нацизма, нацистской символики и нацистских преступлений. Указанные упоминания не предназначены для пропаганды идей нацизма и используются исключительно в художественных целях.

Глава первая. Звери в серо-зеленом.

Жарким и душным было то лето. Раскаленное солнце сжигало траву, а голубизна неба была такой ослепительной, что от нее слезились глаза и болела голова. Все ждали дождя – сильного, буйного, способного оживить измученную, потрескавшуюся землю. Кто знал, что землю напоят слезы. И кровь…

Шелестели по нашему Тоболью шепотки. Жарко дышали соседки, передавая друг другу последние слухи. Слухи о немецкой косе, что безжалостно срубает леса, словно пышные хлеба, оставляя после себя черные пни и мертвую землю. Мрачно молчали мужики, словно уже слышали размеренный топот тяжелых сапог, пропитанных пылью и злостью. Лишь дети так и остались детьми. Бежали, смеясь, на озеро. Скотину гоняли хворостиной, чтобы в чащу не залезла. Сидели со стариками на завалинке и прислушивались к странным, непонятным словам. Дети… чье детство скоро оборвется так стремительно, что о нем никто из них больше не вспомнит.

– Эля! Поросятам дала?

– Да, баба!

– А птице воду натаскала?

– Ой. Забыла, ба.

Бабушкин голосок, тихий, скрипучий, но все равно твердый, вырывает из глупых мыслей, возвращая в родное Тоболье. Глухо кукарекает Гешка, наш петух. Он старый и глупый, но бабушка терпит его. Не кидает в суп, как остальную птицу. Вальяжно плетутся на водопой гуси, зарылись по самый пятачок в мокрую глину свиньи и мычит в стойле Звездочка – наша корова. Мычит лениво, изредка отмахиваясь хвостом от надоедливых мух и слепней, которым и жара-то нипочём.

За сараем слышен стук топора. Папка дрова готовит. Скоро он разомлеет от жары, и бабушка понесет ему молока холодного, из погреба. Папка выпьет его, утрет усы, поплюет на мозолистые, но такие ласковые руки, и снова возьмется за топор.

В доме, в спасительной прохладе, дремлет мама. Вот жара спадет, и мама отправится в огород. Сорняки рвать, поливать, за землей родной ухаживать. А там и бабушка придет. И папка, как с дровами закончит… Жужжат в густом воздухе пчелы, гудят слепни, пахнет сладко цветами и травой. Лето, прекрасное лето. Которое оборвет трескучая очередь автоматчика в серо-зеленой форме.

Сложно забыть тот страшный день. День, от которого Тоболье так и не оправится. День, когда в деревню пришли немцы. Командовал ими улыбчивый, худощавый мужчина. Черные сапоги надраены кремом, серо-зеленая форма отглажена и сидит точно по фигуре, фуражка сдвинута на лоб, а серые глаза – влажные, добрые, затянутые задумчивым туманом – смотрят будто поверх голов куда-то вдаль.

Глаза солдат, которыми он командовал, были другими. Хищными, жадными, почти звериными. Пошла пятнами от сальных взглядов Оксанка, мельникова дочка, и нахмурился её жених Вася, положив широкую ладонь на отполированный черенок лопаты. Папка оттер меня в сторону, но я видела. Видела эти взгляды, видела, как тускло блестят стволы автоматов, пока еще направленных в землю.

Мужчина улыбнулся, поправил фуражку и прошелся вперед-назад по улице, на которой столпились наши соседи. Он мурлыкал какую-то приятную песенку себе под нос, потом весело посмотрел на Оксанку и Васю, резко вытащил из кобуры блестящий от масла пистолет, навел на Ваську и выстрелил. Выстрелил просто так. Без причины. Тогда я поняла, что добрые глаза бывают и у чудовищ.

На землю плеснуло красным, а следом в бурую пыль упали крохотные, бледно-розовые кусочки. Закричала Оксанка, охнула бабушка, а папка мощным ударом ладони повалил меня на землю и закрыл собой.

Тишину жаркого дня разорвал стремительный и оглушающий треск автоматных очередей. Бесновались за забором собаки, тревожно мычали коровы и ржали лошади, бежали куда глаза глядят перепуганные люди. А смерть все равно настигала бегущих… Жалящим куском железа, впивавшимся в мокрые спины и блестевшие от пота на солнце затылки.

Стрельба закончилась неожиданно, наполнив тишину противно пищащим звоном. Раскаленный воздух пах железом и кровью, слышались веселые голоса немцев и жуткие хрипы тех, кому пули не принесли быструю смерть. Плакала Оксанка, которую тащил в кусты потный автоматчик под гогот остальных солдат. Молилась рядом бабушка. Тяжело дышал отец, сдавливая сильными пальцами мою руку.

– Встать! – скомандовал сухой, безразличный голос. Я подняла голову и увидела равнодушный взгляд серых, водянистых глаз – бездонных, как дождливое небо. Немецкий офицер все еще сжимал в руке пистолет, из которого несколько минут назад застрелил Ваську. Из ствола к жаркому небу тянулась сизая струйка дыма. – Имя. Фамилия.

Говорил он с тяжелым акцентом, который резал слух. Проглатывал окончания, словно испытывал голод. Глаза офицера равнодушно смотрели на отца, а на губах вновь появилась знакомая веселая улыбка. Вот только меня от этой улыбки пробрал мороз.

– Степан, – ответил папка, загораживая меня от офицера своей спиной. – Степан Пашкевич.

– Дочь? – вопрос резкий, безразличный.

– Да. Элла, – немец поджал губы, словно проглотил что-то кислое, и дёргано кивнул.

– Мать? – указал он на бабушку, которая, трясясь, стояла рядом с отцом.

– Да. Катерина, – послушно ответил папка. Офицер снова кивнул, улыбнулся, поднял пистолет на уровень глаз и выстрелил…

Я плохо помнила, что было дальше. Только мелочи. Вкус горькой кожи на губах, когда я впилась зубами в сапог офицера. Кровь, капающая на потрескавшуюся землю из разбитого носа. Сухой щелчок пистолета и горячий ствол, прижавшийся ко лбу. Но смерть скользнула мимо. У нее на меня были другие планы, пусть я о них еще ничего не знала.

– Не трогайте внучку, – тихо сказала бабушка по-немецки. Офицер удивленно замер, сжимая рукоять пистолета. Ствол упирался мне в лоб, и я чувствовала, как он дрожит. – Пожалуйста. Не трогайте.

– Ты знаешь язык? – спросил офицер. Тоже по-немецки. В голосе все то же удивление.

– Учительница я. Бывшая, конечно. А это внучка моя. Эля, – ответила бабушка, беря меня за руку. Она стиснула зубы, посмотрев на лежащего в пыли отца, и подняла на немца глаза. В них застыла боль и влажной волной сбежала по морщинистой щеке, когда бабушка моргнула. Вдалеке послышался очередной хохот солдат, чей-то отчаянный крик и оборвавшая его автоматная очередь. Но бабушка смотрела офицеру прямо в глаза. – Не губите. Не отнимайте.

– Она тоже говорит? – в голос вернулось веселье и приятная, мягкая бархатистость, как у сытого зверя. Бабушка легонько сжала мою ладонь. Я все поняла и кивнула.

– Да, господин офицер, – тихо ответила я. Губы тряслись, но я смогла ответить. И, судя по вернувшемуся в кобуру пистолету, поступила правильно. Офицер хмыкнул, приподнял мой подбородок и заглянул в глаза.

– Ты перестанешь кусаться, – изогнул он губы в полуулыбке. Затем потрепал меня по щеке и, развернувшись, зашагал по улице.

В конце дня немцы ушли из деревни, оставив после себя скорбный плач и лежащие на земле трупы. Пощадили только стариков, детей… И Оксанку в разорванном платье, которая сидела в пыли рядом с телом Васи и тихонько подвывала, не стесняясь наготы и чужих взглядов.

Бабушка не пустила меня в дом, оставила рядом с чумазым Петькой, соседским сыном, но я и так все понимала. Видела её взгляд, когда она вышла из дома. Видела слезы. Видела, как дрожат бабушкины руки, и как трясутся серые, морщинистые губы.

Папку похоронили на утро. Не стали ждать положенного. Похоронили сразу. Вместе с мамой. Вместе с Васькой. Вместе с Тасей, Петькиной мамой. Вместе с Гриней-дурачком, которого немцы назвали странным словом, которого я не знала. Унтерменш. Узнала потом. Когда пришло время. Не было той ночью дома в Тоболье, откуда не слышался бы плач.

Я долго не могла уснуть. Лежала в кровати, прижавшись к бабушкиному плечу, глотала слезы и смотрела на бурое пятно у двери. Все, что осталось от мамы. Бабушка молчала, рассеянно гладила меня по голове, но дыхание её было ровным. Лишь пальцы подрагивали, запутываясь в моих волосах. Брехали на улице оставшиеся в живых собаки и тихо, еле заметно до нас доносился плач. Не было той ночью в Тоболье дома, откуда не слышался бы плач.

*****

– Эля. Курам дала? – бабушка не кричит, как раньше. Тихо спрашивает, прислушиваясь к звукам с улицы.

– Да, баба, – ответила я. Тоже тихо.

– Воды натаскай. А я пригляжу, – кивнула она, подходя к окну и отодвигая в сторону белую занавеску.

Взяв ведерко, я вышла на улицу и пошла к колодцу. Зазвенела цепь и послышался плеск, когда ведро достигло воды. Обернувшись, я посмотрела на пустую улицу, вздохнула и взялась за ворот колодезного колеса. Холодная вода пенилась, пока я переливала её в ведро. Раньше я бы не отказала себе в том, чтобы зачерпнуть колодезной воды ладонями, умыться ей, сполоснуть шею и спину. Но сейчас все по-другому. Быстро наполни ведро, быстро занеси в дом и сиди, как мышка. Надейся, что не скрипнет калитка и не послышится резкий, чужой голос, за которым обязательно последует сухой щелчок автомата.

Два года прошло с того ужасного дня. Два года, пролетевшие за пару вздохов. Давно уже нет Звездочки. Немцы перерезали ей горло, а потом погрузили коровью тушу в грузовик и уехали. Нет гусей и поросят – их забрали первыми. Пусты огороды и лишь кое-где еще растет картошка и репа, незамеченная внимательными немецкими солдатами. Лошадей и тех забрали. Может на котел, а может и на войну.

Но у бабушки в погребе еще оставались куры. Тощие, облезлые, вечно голодные, но все-таки несушки. И Гешка. Куда без Гешки. Умного, старого петуха, который после того дня перестал кукарекать. За водой для них я и бегала каждое утро, а потом бабушка выходила на лавочку возле дома, давая мне знак, что птицу можно выпустить погулять. Однако стоило где-то затарахтеть машине или послышаться чужим голосам, как мы хватали кур и бежали в дом, где прятали их в погребе, накрывая старыми одеялами, чтобы не шумели.

– Саврасовым не повезло, – поджав губы, сказала бабушка, когда я выбралась из погреба и отряхнула колени от земли. – Немцы у них птицу нашли.

– Они их… – я не договорила, потому что бабушка мотнула головой и горько усмехнулась.

– Нет, внуча, живы, живы. Птицу только забрали, да Петьку отлупили за то, что прятал их. Повезло нам, что на окраине живем. Редко сюда кто заходит.

– Староста… – я снова не договорила, услышав бабушкино ворчанье.

– Знаю, знаю. Как немцы пришли, Сашка гоголем по деревне ходит. Рожа, что у хряка. Слыхала я его наказ, что всю живность надобно немцам отдать. Да шиш ему. Без масла, ироду. Сам на коне ездит, с офицером этим за ручку здоровкается, а на своих и не смотрит. В школе тем еще обормотом был. Сразу понятно, откуда у него все это, – бабушка привычно перемывала кости и немцам, и старосте, которого сами немцы и выбрали. Из тех, кому посчастливилось выжить.

– Баба, вчера дождь был, – осторожно вставила я, стараясь отвлечь бабушку от грустных мыслей.

– По грибы навострилась? – усмехнулась она и добавила. – Одна не ходи. А ну как в лесу на немцев нарвешься.

– От лебеды живот болит.

– Знаю, знаю, – вздохнула бабушка, по привычке потрепав меня за щеку. – Обрезалась вон. Как хворостинка. Глазюки только и остались. Что поделать, Эля. У кого от лебеды живот болит, а кто-то и лебеды не видит.

– Я с Петькой и Анькой пойду. Петька удочку смастерил. Может рыбы наловим в озере, – улыбнулась я, прижимаясь к бабушке. – Если немцы не отберут…

– С ними не спорь. Скажут отдать – отдавай! – нахмурилась бабушка. – Рыбу, грибы… Все отдавай, сама только домой вернись.

– Конечно, баба. Да мы мигом. Туда и обратно. Так хоть грибов насушим или рыбки.

– Ладно, беги, егоза, – согласилась она, снова потрепав меня за щеку. Рассмеявшись, я чмокнула бабушку и, схватив лукошко, стоящее у двери, выбежала на улицу.

С Петькой и его сестренкой Анькой мы частенько выбирались в лесок рядом с деревней. Надо было пройти через погост, углубиться по одной, еле заметной тропке и через час ходьбы тропка выводила нас к озеру. Немцы знали про озеро, но редко туда ходили. Они предпочитали караулить на выходе из леса и отбирали у местных все, что те ловили. Только солдатами двигал не голод. Я видела их лица – сытые, довольные, веселые. Однажды один из них дал Петьке шоколадку за лукошко грибов. Шоколадку мы съели втроем, а потом долго мучились животами, отвыкнув от сладостей. Но грибы были лучше шоколадки. На лукошко можно было долго и сытно жить, и постные щи из лебеды и одной картофелины превращались в настоящее лакомство. Часть грибов бабушка сушила на зиму и зимой было сложнее всего. Кто что за лето успел собрать, на то и жил. Зерно немцы тоже забирали. Оставляли немного, но бабушка зерно для кур держала. А если кто из них голода не выдерживал, бульон варила. Варила темной ночью, когда знала, что никакой незваный гость в двери не постучится.

Лишь грибы да редкая рыбешка нас с бабушкой и спасали. Я ходила в лес каждый день. Когда с Петькой, а когда и одна. Пробиралась через поваленные деревья, колючие кусты и густую траву, а все ради того, чтобы найти пару-тройку грибов. Петьке везло больше. Он рыбачить умел, а однажды наловил пол ведёрка раков. Раков поделили пополам и сварили на месте, разведя небольшой костерок. Бабушка сильно удивилась, когда я принесла ей пять штук мелких рачков, сваренных без укропа и соли. А потом плакала, думая, что я не слышу. Рыбу Петька тоже ловил мелкую и костлявую. Но после лебеды эта рыба была вкуснее жареной курицы.

В других деревнях могло быть хуже. Там старосты забирали все, а утром в холодных домах находили холодных людей с раздутыми животами. Иногда эти люди добирались до нашей деревни. Холодные, голодные, с пустыми, равнодушными глазами. Они брели по дороге, не обращая на нас внимания. Старики и дети, серыми тенями плыли они по улице и исчезали за поворотом, откуда в любой момент могла послышаться автоматная очередь.

– Ты чего? Уснула? – усмехнулся Петька, потормошив меня за плечо. Вздрогнув, я посмотрела на него и, нахмурившись, мотнула головой.

– Задумалась просто. Идем?

– Ага, идем, – кивнул он, беря в одну руку лукошко, а в другую удочку. К поясу Петьки была привязана ржавая банка, полная червей.

– А Анька? – спросила я, посмотрев на закрытую дверь Петькиного дома.

– Худо ей, Элька, – помрачнел мальчишка. – Немцы как птицу забрали, один ей сапогом по животу ударил, когда она за цыпленком полезла. Баба ей компресс сделала, да Аньке все равно худо. Кашляет сильно и плачет потом.

– А мы ей рыбки принесем, – улыбнулась я.

– Обязательно принесем, – хмыкнул Петька, придирчиво проверяя удочку. – Ладно, пошли. До вечера надо управиться, чтобы баба Катя твоя не волновалась.

До погоста добрались быстро. Находился он на горке, на самой опушке леса. Это место всегда меня пугало. Деревянными крестами и вздыбленной землей, каркающим вороньем и пробирающим до костей ветром. После того дня, как в Тоболье пришли автоматчики, могил на погосте прибавилось. Были такие, где земля уже слеглась, но хватало и свежих. Петька тоже не любил погост. И он, и я помнили душное июльское утро, когда к вырытым ямам потянулась очередь из почерневших, плачущих людей, несущих на плечах наспех сколоченные деревянные гробы.

Но к озеру через погост была самая короткая дорога. На другой немцы построили заставу и не стеснялись обирать тех, кто шел из леса с нехитрой добычей. Еще и партизаны в лесу объявились, что делало вылазки опаснее. Однако деваться некуда. Нужна была еда, нужны были припасы. Вот и ходил украдкой люд через погост и так же тихо возвращался, ловко перемещаясь между могилами.

Петька уверенно шел вперед и первым нырнул в густую зелень, раздвинув колючие ветки руками. Я следом, опасливо смотря по сторонам и боясь увидеть знакомую серо-зеленую форму. Но нам повезло. Август был жарким, в лесу тихо и ни единого ветерка, а солдат в такую погоду загнать в лес могло лишь что-то серьезное. К тому же мы с Петькой знали лес, как свои пять пальцев, и запросто могли спрятаться, зарывшись в прелую листву при малейших признаках опасности.

В воздухе пахло древесной корой, было необычайно влажно и душно, гудели редкие насекомые и лениво перебегал с места на место потревоженный заяц. Петька поначалу пытался ловить лесную живность, но без ружья этого сделать не удалось. Да и с ружьем тоже. Выстрел обязательно привлечет ненужное внимание, а то и ответную очередь из автомата.

– Осень скоро, – отдуваясь, нарушил молчание Петька. – Дождей много будет. И грибов тоже.

– На дождь и раки лезут, – поддакнула я, заставив мальчишку усмехнуться.

– Ты раков, как пауков боишься, – фыркнул он.

– Пауков есть нельзя, а раков можно, – парировала я. Петька негромко рассмеялся и кивнул. Его спина блестела от пота, по ней то и дело пробегали муравьи, но Петьку это не беспокоило. Он сосредоточенно шел вперед, придерживаясь еле видимой тропки. Через деревья блеснула водная гладь. Озеро. А значит, скоро можно будет не только рыбы наловить, но и ополоснуться. Вода сейчас теплая, холодные ключи только-только начали пробиваться через землю, но у берега купаться можно. Словно в парное молоко ложишься. Теплое и нежное.

– Анька на ноги встанет, я к партизанам пойду, – неожиданно сказал Петька. – К зиме.

– Зачем? Твои без тебя пропадут, – удивленно спросила я и остановилась. Петька чуть подумал и почесал бровь.

– Не пропадут. Наши помогут. А я… устал я, Элька. Когда фриц этот Аньку ударил, я чуть на него не кинулся. Остановился, когда понял, что и бабку, и сестру тогда убьют. Они все забрали, что было. А так… хоть шанс будет.

– Шанс на что?

– На то, чтобы выгнать заразу эту, – недовольно протянул он. – Сама как думаешь? Лешка Свиридов тем летом к партизанам перебежал, а потом слышала, что с немцами в Софьяново сделали?

– Слышала, – тихо ответила я. Прошлым летом все Тоболье судачило о том, как группка партизан напала на вооруженный конвой немцев и разгромила его. Старосту Софьяново партизаны перед входом в сельсовет повесили. В назидание остальным. – А слышал ты, что потом было?

– Вранье это все. Немецкое, – протянул Петька, но я услышала в его голосе неуверенность.

– Пришли другие немцы, – так же тихо продолжила я. – А потом взяли от каждой семьи одного человека и расстреляли в поле. Женщин, детей, стариков… Немцам без разницы было.

– И что? Ждать предлагаешь? – фыркнул мальчишка, но я видела, что его задели мои слова.

– Нет… Не знаю, – пожала я плечами. – Сложно все слишком. Кто знает, к чему твой побег приведет.

На озере царила жаркая тишина, нарушаемая редким и ленивым всплеском рыбы. Зудели в воздухе комары, протяжно свистели в чаще птицы, да шумела пожелтевшая от жары листва на деревьях. Солнце раскаленным шаром застыло в бирюзовом небе и взирало на землю, как хозяин смотрит на своих слуг.

Петька раздвинул руками кусты смородины, давно уже ощипанные голодной детворой, и спустился с пригорка к воде. Ржавая банка на его поясе покачивалась, издавая еле заметный скрип от трения проволоки об железо. Я шла за ним следом, задумчиво смотря по сторонам. Если повезет, Петька наловит рыбы, пока я буду искать грибы, а там и искупаться можно.

– Далеко не уходи, – буркнул Петька, возясь с леской и крючком. – Тенёк ищи. Там грибов много будет.

– Ага, – кивнула я, затем еще раз прислушалась к звукам леса и, махнув Петьке рукой, пошла по другой тропинке, уводящей в чащу.

В этот раз повезло. После обильного ливня, случившегося два дня назад, лесная трава была устлана грибами. Я видела красные шапки мухоморов, подосиновики, опята… Земля дала богатый урожай.

Лукошко наполнялось быстро и на миг пришло сожаление. Стоило бы взять и Петькино лукошко, чтобы лишний раз не ходить. Но озеро близко, никто не мешает вернуться к другу, выгрузить добычу и пойти на второй заход. Живот голодно заворчал, когда перед глазами возникла старая чугунная сковородка с жареной картошкой и грибами. Бабушка давно не делала это лакомство, экономя картошку, которая росла в сорняках, чтобы никто не нашел. Но сегодня добыча большая, может и порадует. До зимы еще дожить надо, а бабушка всегда говорила, что момент ценить надо. Но и наглеть я не собиралась. Не сегодня, так завтра в лес потянутся и другие, чтобы хоть немного забить пустые кладовки грибами.

Вздохнув, я сорвала крепкий подосиновик и положила его к собратьям в лукошко. От лесной духоты кружилась голова и до одури хотелось пить. Петька говорил, что по левую сторону озера в чаще родничок есть. Можно и сходить, если рыбак еще не закончил ловлю. Вздохнув, я огляделась, чтобы запомнить место, где еще хватало грибов, и, повесив лукошко на руку, направилась обратно к озеру.

Петька все еще рыбачил, а в погнутом ведерке, рядом с его ногой, о, чудо, плескалось пять небольших карасиков с мою ладонь. Не самый плохой улов, может и на нехитрую уху хватит. Если везло, Петька обычно разводил костер на берегу и запекал две-три рыбины на углях. Но с тех пор, как в лесу стало неспокойно, костер мы разводить не решались.

– Ого! – присвистнул он, когда я подошла ближе и поставила свое лукошко на траву.

– Там еще лукошек на десять наберется, – отдуваясь, ответила я. По лбу, словно надоедливые насекомые, ползли капельки пота. – Смотрю тебе тоже везет?

– Как сказать. Мелочевка, конечно, – усмехнулся Петька и посмотрел на небо. – Если дождь будет, можно за раками выбраться.

– Прошлый раз зря сходили, – напомнила я. Несмотря на ливень, раков удалось поймать совсем немного. Словно они специально попрятались на самом дне и вылезать не хотели.

– Не, я видел. Они по дну полз…

Петька не договорил и удивленно приоткрыл рот, услышав в лесу неприятный стрекот. За два года и он, и я быстро научились отличать по звуку автомат, и как далеко от нас находится стрелок. В этот раз звуки выстрелов раздались совсем близко. Это подтвердили напуганные птицы, встревоженной стайкой взмывшие в небо недалеко от нас.

Я схватила лукошко с грибами, обронив пару штук на траву, а Петька быстро смотал удочку и поднял с земли ведерко с карасями. Выстрелы повторились, и после них до нас донеслись чьи-то крики. Переглянувшись, мы с Петькой со всех ног помчались в сторону ближайших колючих кустов. Но спрятаться не успели.

Из тех самых кустов, которые мы выбрали в качестве укрытия, на берег высыпали трое человек. Двое взрослых и один мальчишка, на вид старше нас года на три. У одного из них к груди был прижат немецкий автомат, а второй волочил простреленную ногу, из которой на траву капала кровь. Мальчишка, сжимая в левой руке нож, чертыхнулся, врезавшись в Петьку и покатился по земле. Взрослые не обратили на него внимания и с громким плеском влетели в озеро. Но это им не помогло.

Из леса вышли пятеро автоматчиков в грязно-зеленой форме. Судя по раскрасневшимся лицам, бежали они долго и порядком устали. Но на губах немцев застыли улыбки, когда они увидели, как беспомощно барахтаются в воде мужчины. Один из автоматчиков отделился от своих и подошел к нам. Ствол угрожающе нацелился на незнакомого мальчишку, но смотрел немец на нас с Петькой.

Четверо других, смеясь и показывая пальцами на барахтающихся в воде мужчин, спустились к воде. Коротко щелкнули затворы и четыре автомата словно по команде уставились на беглецов.

– Из воды. Быстро! – пролаял автоматчик. Был он довольно грузным и тяжело дышал. Маленькие поросячьи глазки зло блестели, а в уголках толстых губ белела слюна. Мужчины переглянулись, не понимая, что он говорит. Немцу это не понравилось, и он дал очередь в воздух. – Быстро! Из воды!

– Они не понимают, – тихо ответила я, обращаясь к автоматчику, который стоял рядом с нами. Тот удивленно вытаращил глаза, а потом повернулся к своим.

– Девчонка говорит по-немецки, – крикнул он. Грузный тут же подошел ближе и нахмурился.

– Говоришь? – спросил он.

– Да.

– Скажи этим свиньям, чтобы вылезли из воды и положили автомат на землю, – скомандовал он и поднял руку. Остальные автоматчики послушно кивнули и взяли оружие на изготовку, готовясь открыть огонь по команде.

– Он говорит, чтобы вы вылезли из воды, – послушно перевела я и добавила. – Говорит, чтобы оружие положили на землю.

– Поляжем. Сразу поляжем, – хрипло ответил один из беглецов. – Детей под смерть подведем. Набегались, Семён.

– Вижу, – буркнул второй и поднял над головой автомат. Затем вздохнул и медленно пошел к берегу, держа оружие на виду. Грузный отрывисто хохотнул и вернулся к своим.

Когда мужчины выбрались на берег, грузный забрал у них автомат, а потом пинками погнал в нашу сторону. Его не смутило, что один из мужчин ранен, но, как я уже знала, немцам до этого не было дела.

У мальчишки, который стоял рядом с нами, забрали нож, а потом один из солдат ловко связал всей троице руки за спиной жесткой веревкой. Нас почему-то трогать не стали, но выдохнула я слишком рано.

– Отрицай, что с нами, – шепнул мне мальчишка, пользуясь моментом.

– Что? – нахмурилась я, не понимая, к чему он клонит.

– Отрицай, говорю, – повторил он. – Если подумают, что партизаны, расстреляют…

– Ты! Будешь им переводить, – ко мне подошел грузный и ткнул стволом автомата в спину. Затем развернулся в сторону беглецов и обвел их ехидным взглядом. – Кто такие? Почему бежали и не остановились?

– Крестьяне мы, – тихо ответил Семён, когда я перевела ему вопрос. – Бежали, потому что испугались.

– Автомат где взяли? – было видно, что немец не поверил ни единому слову, да и мне казалось, что это всего лишь игра. Это понимали и беглецы, затравленно смотря по сторонам, словно ища удобный момент для очередного побега. Но бежать было некуда. Позади озеро, на берегу пять автоматчиков со взведенным оружием. Только дернись и моментально получишь пулю промеж лопаток.

– Автомат нашли, – перевела я. – В лесу, в землянке.

– Врет, – лениво ответил немец, карауливший нас с Петькой. – Стреляет метко.

– Партизан?! – прошипел грузный, подходя к мужчинам вплотную. Те синхронно мотнули головами. Автоматчик повесил оружие на плечо, достал пистолет, подошел к мальчишке и повторил вопрос.

– Нет, – ответил тот. – С деревни. Соседней. Там живу.

– Партизан? – с усмешкой спросил грузный Петьку.

– Партизан. И чего? – нагло ответил тот, заставив меня побледнеть. Краем глаза я видела, как осуждающе покачал головой второй из беглецов, чьего имени я не знала. Немцу не нужен был перевод. Он понял.

Грузный снова улыбнулся, приставил пистолет к Петькиному лбу и выстрелил. Уши заложило от грохота, а ноги подкосились. Сердце билось словно птица, которую не только заперли в клетке, но и подожгли. Душный воздух тоже превратился в огонь, жадно пожиравший легкие и не дававший нормально дышать.

Грузный засмеялся, а следом засмеялись и остальные немцы. Я же, широко раскрыв глаза, смотрела на подрагивающие ноги Петьки. Петьки, который больше никогда не поймает ни одной рыбки, и не обнимет свою сестренку Аньку. Земля неожиданно закружилась и, если бы меня не придержал за руку один из автоматчиков, я бы упала рядом с остывающим телом своего друга.

– Пошли! – приказал грузный, снимая автомат с плеча. Но говорил он беглецам, а я все еще не могла отвести взгляд от Петьки.

– А девчонка? – спросил солдат, держащий меня за руку.

– С собой возьмем.

– Я не партизан, дяденьки, – от волнения я сказала это по-русски, что немцев лишь позабавило. Пришлось повторить, пусть чужой язык и царапал горло, как наждачка.

– Комендант решит. Слишком хорошо ты говоришь, – перебил меня грузный. Солдат, стоящий рядом, подчинился и я почувствовала, как в мокрую спину упирается горячий ствол автомата. Беглецы промолчали, понимая, что их словам никто не поверит.

Дорога через лес доставила трудностей. Мало того, что немцы вели нас окольными тропами или через сплошной бурелом, так еще и подгоняли пинками и тычками автоматов в спины. Петьку они бросили около берега озера, но меня это не удивляло. В ушах все еще звучал его насмешливый голос, за которым последовал выстрел, до сих пор отдававшийся в голове похоронным звоном.

– В Софьяново ведут, – прошептал идущий за мной Семён. Мальчишка, плетущийся рядом, молча кивнул, словно и так знал.

– Куда еще, как не в Софьяново, – так же негромко ответил он. – Комендатура у них там.

– Молчать! – рявкнул грузный, услышав голоса. Для острастки он передернул затвор автомата, но беглецы сразу все поняли и послушно замолчали. Только мальчишка на миг вздохнул, дождался, пока немец отвернется, и задумчиво посмотрел на меня.

– Отрицай, что с нами. Иначе все… – шепнул он. Я не ответила. Только кивнула и, стиснув зубы, пошла вперед, царапая голые ноги о колючие ветки кустов и поваленных деревьев

Софьяново тоже деревенька. Чуть больше, чем Тоболье, чуть более зажиточная, чуть более людная. Иногда мы с бабушкой, еще до войны, ходили по выходным на местный рынок, чтобы купить чего-нибудь сладкого или договориться насчет зерна. Тогда я запомнила деревеньку другой – шумной, веселой, многолюдной. Но сейчас передо мной предстала безмолвная могила с понурыми серыми людьми, боящимися поднять взгляд. На главной улице хватало сожженных домов, с укоризной смотрящих на людей черными провалами обугленных окон, но страшнее всего была тишина, нарушаемая только веселой немецкой речью.

После той облавы партизан солдат в деревне прибавилось. И больше всего их стояло возле здания сельсовета, где обычно, помимо старосты, заседал и комендант, следящий за порядком на вверенных ему землях. Солдаты были похожи друг на друга, как близнецы. Та же одинаковая серо-зеленая форма, сытые лица и глаза, как у подозрительных собак. Черные, немигающие, изучающие.

– Небогатый улов, – рассмеялся солдат, стоящий у ворот, ведущих во внутренний двор сельсовета. Он презрительно улыбнулся, изучая изможденные лица беглецов, затем прочистил горло и плюнул в Семёна. Мужчина осторожно утерся сальным рукавом, метнул на солдата взгляд полный злобы и неприязни, но промолчал. Солдат снова усмехнулся и, повернувшись к грузному, спросил. – Те самые?

– Кто их разберет, – проворчал тот. – Все свиньи на одно лицо. Грязные, вонючие, никакого уважения к себе. Комендант на месте?

– Господин Бойтель, как всегда, работает с раннего утра, – ответил солдат, открывая ворота. По мне он лишь скользнул взглядом, но и этого хватило, чтобы меня передернуло от отвращения. Настолько неприятным и сальным был этот взгляд. – Он будет рад посмотреть на твой улов.

В здании сельсовета немцев было больше, чем на улице, а помещение потонуло в табачном дыму, таком густом, что я с непривычки закашлялась, вызвав у сопровождавшего нас солдата смех. Дробно стучали печатные машинки, кто-то громко говорил по телефону или заливисто смеялся одному ему понятной шутке.

Семёна и его друга грузный запер за решетчатой дверью, где из мебели я увидела только грубо сделанные и приколоченные к стене нары, да ведро в углу для вполне понятных потребностей. Меня и мальчишку он подтолкнул к двери, на которой по-немецки было написано «Комендант Г. Бойтель». Постучавшись и получив разрешение войти, солдат впихнул нас в тесный кабинет, где за деревянным столом в окружении папок и вороха бумаги сидел тот, кого я точно не ожидала здесь увидеть.

Но стоило мне посмотреть в глаза коменданта, как сразу же в голове всплыл голос отца, отвечавшего на вопрос немецкого офицера, а следом глухо прогремел выстрел – далекий, но все еще ощутимый. Влажные, мечтательные глаза смотрели на меня, а на губах коменданта застыла привычная улыбка. Улыбка, которую я тоже не смогу забыть, как бы ни старалась. Это был он. Человек, лишивший меня папы и мамы.

– Господин оберштурмфюрер! – вытянулся по струнке грузный, выбрасывая руку вверх. Комендант лениво поднял руку в ответ и склонил голову, изучая на этот раз лицо мальчишки-беглеца.

– Вольно, обершарфюрер, – ответил он. Затем наклонился вперед, взял со стола блестящий портсигар и, вытащив сигарету, закурил. Его голову окутало облако сизого дыма, а падающий из окна свет придал офицеру вид благообразного святого. Вот только святым он не был. – Кто это?

– Мальчишку взяли в лесу с предполагаемыми партизанами. У одного из них был автомат. Наш автомат, господин оберштурмфюрер, – послушно отчеканил солдат.

– А девчонка? Или русские и сопливых детей в партизаны берут? – усмехнулся офицер, смотря на меня. Сердце обдало морозцем, когда я посмотрела в его глаза – холодные, влажные… и добрые.

– Говорит, что не с ними, но немецкий знает хорошо.

– Вот как, – протянул офицер, подавшись вперед. В этот раз в его взгляде блеснула заинтересованность. То ли он действительно не узнал меня, то ли просто сделал вид, предпочитая немного поиграть. – Варвары не перестают удивлять. Где ты выучила язык, девочка?

– Бабушка учила, – тихо ответила я. – Она до войны учительницей работала.

– Хорошо. Будешь переводить, – усмехнулся мужчина, переводя взгляд на мальчишку, а потом обратно на меня. – Имя и фамилия?

– Элла Пашкевич.

– Еврейка? – пытливо спросил он. Широкие ноздри сузились, когда офицер с шумом втянул воздух.

– Нет. Русская.

– Возраст?

– Пятнадцать лет. Месяц назад исполнилось, господин комендант.

– Где живешь?

– В Тоболье. Рядом с Софьяново.

– Ты! Те же вопросы, – сказанное относилось к мальчишке. Он недовольно засопел, когда я перевела, но, получив от грузного подзатыльник, нехотя ответил.

– Борис Романенко, семнадцать лет. Русский, в Марусино жил, пока там цело все было.

– Партизан? – вновь улыбнулся офицер. Мальчишка отрицательно мотнул головой, но я видела, что ему снова не поверили. – Конечно. Все вы так говорите, пока не прижмет. В клетку его. Девчонку пока оставь. Пусть другим переводит.

– Есть, господин оберштурмфюрер, – козырнул солдат и, схватив мальчишку за шиворот, выволок из кабинета.

С другими беглецами разговор был похожим. Они тоже отрицали свою причастность к партизанам, твердили о том, что автомат нашли в чьем-то заброшенном схроне, а бегство объяснили простым испугом.

Но коменданта это не удовлетворило. Он встал из-за стола и подошел к окну, повернувшись к беглецам спиной. Я стояла у стены и видела его лицо в профиль. Губы сурово поджаты, брови нахмурены, а глаза задумчиво прищурены. Обернувшись, офицер улыбнулся и, подойдя к одному из беглецов, которого, как я узнала, звали Иван, вытащил пистолет, после чего резко ударил мужчину рукоятью по скуле.

Сначала на занозистый, деревянный пол упали капли крови, а следом, через несколько мгновений, упало мычащее от боли тело. Я, побелев от страха, вжалась спиной в стену, но коменданту на меня было плевать. Он довольно рассмеялся, наблюдая, как Иван катается по полу, зажимая рот трясущейся ладонью, взвел пистолет и направил его на беглеца. Однако выстрела не последовало.

– Этих двоих отвести к Курту, – процедил комендант, указывая стволом на мужчин. Повернувшись ко мне, он снова улыбнулся. – А девчонку и того сопляка высечь. Кто-то из них точно заговорит. Выполнять.

– Есть, господин оберштурмфюрер, – рявкнул грузный. Он позвал двух других солдат из коридора, а сам схватил лежащего на полу Ивана, чьи губы были разбиты рукояткой пистолета. – Девчонку в клетку, к другому. А этих в подвал.

– Есть, – кивнули солдаты, выполняя приказ. Я безвольно обмякла в стальных руках конвоира. На миг голову пронзила странная мысль. Я не боялась боли, не боялась смерти. В голове витал один вопрос. Что скажет бабушка, когда я не приду домой?

Приказ немцы выполнили на совесть. Пока я скулила от боли в грязном углу клетки, прижимая колени к груди, двое солдат яростно лупцевали мальчишку плетками. Тот вился ужом, изредка тоненько вскрикивал, но не плакал. В отличие от меня. Слезы брызнули из моих глаз после первого же удара, рассёкшего кожу на спине. Девятый и десятый удары я почти не почувствовала. А на двенадцатом моча обожгла бедра, заставив солдат рассмеяться и переключиться на другого пленника. Обиднее всего, что мне и сказать-то было нечего, кроме правды. Я знать не знала ни Бориса Романенко, ни тех мужчин, которых увели в подвал. Да и о партизанах слышала только то, что мне рассказывал Петька.

Немцы закончили бить мальчишку только тогда, когда тот затих и перестал закрывать голову от жалящей плетки. Один из них повернул носком сапога беглеца на спину и удовлетворенно хмыкнул, увидев, что плетка рассекла кожу на щеке, оставив уродливый, набухший от крови шрам.

– Как успехи? – спросил их грузный, заходя в клетку. На меня он даже не взглянул, зато перед стонущим мальчишкой опустился на корточки. – Хорошо отделали.

– Девчонка ничего не знает. Еще и ноги обмочила, – рассмеялся солдат, чья плетка обожгла мне ухо, сделав его похожим на разваренный вареник с вишней.

– А этот одно и то же твердит. Мимо шел, мужиков увидел, потом побежал, испугавшись, – ответил второй, брезгливо тыкая ногой мальчишке в ребра.

– Наши тоже молчат. Один только не вытерпел, когда Курт ему два зуба вырвал. Заорал так, что чуть перепонки не лопнули, – поморщился грузный. Я посмотрела на него исподлобья и увидела, что костяшки на кулаках сбиты и кровоточат, а рукава испачканы темно-бурым. – Ладно. Приказ коменданта. До утра пусть тут валяются. А утром машина за ними придет. И на вокзал поедут. Лбы крепкие, на тяжелой работе сразу запоют.

– Они и у нас запоют, Дитрих, – недовольно проворчал солдат, почесав концом плетки бровь. Он даже не заметил, как испачкал кожу запекшейся кровью, но осекся, поймав недовольный взгляд грузного Дитриха.

– Приказ коменданта! – рыча, повторил он, подавшись вперед к солдатам. Те нервно сглотнули и синхронно кивнули. Грузный усмехнулся и, косо посмотрев на меня, тихо добавил. – Сами пожалеют, что молчали. Туда, куда они поедут, легкой смерти им не видать.

Немцы ушли, заперев клетку на два замка. Через полчаса избитый мальчишка пошевелился и, застонав, смог перебраться с каменного пола на деревянные нары. Я помогла ему улечься, и он благодарно вздохнул, после чего потерял сознание от боли. Но вот заплакать так и не захотел. Терпел. Терпел до последнего, пока черная с красным пелена окончательно не покроет пересохшие глаза.

Еще через час нам принесли скудный ужин, состоящий из подсохшей перловки и кружки с водой. Свою порцию воды я выпила осторожно, стараясь не потерять ни капли, хоть это и было ужасно трудно. Жалящий кончик плетки достал нижнюю губу, рассек её до мяса и теперь каждый глоток сопровождался резкой болью. Мальчишка есть не стал, но воду выпил, пусть и разлил большую часть себе на грудь. Он закашлялся, поперхнувшись, потом с трудом принял сидячее положение и скупо мне кивнул, благодаря за помощь.

– Умеют бить, гады, – хрипло произнес он, массируя обезображенную шрамом щеку. – Тебе не сильно досталось?

– Нет, – соврала я и покраснела, вспомнив, как немцы смеялись над тем, что я описалась.

– Спину покажи, – велел мальчишка, но я, закусив губу, мотнула головой, вызвав у него слабую улыбку. – Значит, сильно. Слабо бить они не умеют. Сам видел. В Марусино…

Деревенька Марусино находилась в двух днях пути на лошадях от Тоболья. Но сейчас от неё остались только сгоревшие дома и распухшее, как живот после сытного обеда, кладбище, куда немцы стаскивали убитых жителей. Об этом рассказали немногие из тех, кому удалось спастись. А через несколько дней и в Тоболье пришли немцы.

– Семья у нас жила. Зажиточная, – хрипло продолжил мальчишка. – Евреи, но добрые. Помню всегда мне то пряник, то конфет отсыплют. Ешь, говорят, Борька. А то скулы одни, да живот к позвоночнику прилип. Хорошие люди… Были. Этот, что допрашивал, как узнал, что они евреи, хлыст вытащил и забил их. До смерти. Как собак безродных. Мать, отца, бабку парализованную. Двух дочек. Потом тела в дом снес и поджечь велел. А пока дом горел, он кричал что-то, да никто не понимал, что именно. Дурак у нас еще был. Вовка. Так рассмеяться надумал. Смешно ему было, как немец чирикает. Еще и передразнивать начал. Что от дурака возьмешь. Так этот, с глазами холодными, расстрелял его. А потом и остальных, кто рядом стоял. Злой был, что черт. Мы с Гриней и Костей в сарае напротив прятались. Видели все. Как немцы из автоматов людей поливают. А потом запылало все.

Боря говорил безразлично и спокойно, но я чувствовала, как иногда дает слабину его голос. Голос дрожал, заставляя мальчишку морщиться, но я не перебивала. Просто слушала, понимая, что это важно. Борьке важно.

– Нас Семён нашел. Видала ты его. Тот, кудрявый, с автоматом. В лес утащил, а там мы других нашли. Таких же, покалеченных. Оружие у них было. И злость была, чтобы паскуду эту фашистскую без жалости стрелять. Так и прибились мы к ним. К лесовикам, как они себя называли. Я, Гриня и Костя. Костю через несколько дней немцы поймали в лесу. А потом на осине вздернули. Когда мы нашли его, он холодный уже был, – Боря замолчал и снова потер щеку. – Тебя правда баба научила по-ихнему балакать?

– Да, – тихо ответила я. – Бабушка учительницей…

– Это я слышал. Ну, может и хорошо, что карканье их знаешь. Проживешь подольше, – мальчишка говорил не как мальчишка. Говорил, как взрослый, успевший многое повидать. Такое, о чем забыть уже не сможет. – Болтали что о нас, пока я в забытье валялся?

– Говорили, что утром машина за нами придет. И на вокзал отвезет, – вспомнила я слова грузного Дитриха, от которого несло потом и кровью. Борька кивнул и поморщился от боли.

– Значит, все.

– Что «все»? – нахмурилась я, ничего не понимая.

– Видали мы вокзал этот. Под Минском он. Видали и вагоны деревянные, в которых людей пихали, а тех, кто отказывался лезть – стреляли. Да только без разницы, пойдешь ты в вагон или нет. Все равно смерть. Раньше или позже, – равнодушно ответил он и, опершись о кирпичную стену, замолчал.

Утром в камеру втолкнули Семёна и Ивана. Вид у мужчин был в разы хуже нашего. Борька, увидев их лица, поморщился и покачал головой. У Ивана глаз не видно. Узкие, пунцовые щелочки, да губы разбиты в кровавую кашу. Семён хромает, левая рука плетью повисла, а на пальцах обмотки кровавые. Но глаза все те же. Сосредоточенные, спокойные…

– Она сказала, что на вокзал повезут, – нарушил молчание Боря, указав на меня пальцем. Семён, бывший у беглецов кем-то вроде старшего, кивнул.

– Знаем. Черт этот белобрысый, что Ивану зубы рвал, тоже об этом обмолвился. Еще и смеялся, как дурной. На вокзал, значит… Ну, Бог не выдаст, собака не съест. Поглядим, а ну как сбежать получится… – Семён на миг замолчал и с тревогой посмотрел на меня. Но увидев, что я молча сижу в своем уголке, вздохнул. – Не боись, дочка. Тебя с собой возьмем, если дело выгорит. Все ж из-за нас тебя… да и парнишку того, значит…

Я не ответила. Лишь тоскливо вздохнула и подумала о бабушке. Что если Петьку нашли, а у бабушки сердце слабое? Думать об этом было невыносимо и я, мотнув головой, сосредоточилась на негромком, спокойном голосе Семёна, который что-то тихонько говорил своим друзьям.

Однако машина за нами приехала ближе к обеду. К тому моменту я ужасно проголодалась, но говорить об этом немцам было бы глупо. Их это только повеселит, а если кто-то еще не в духе окажется, то плеткой дело не кончится. Воды нам тоже не давали. На робкую просьбу Семёна стороживший нас солдат лишь хмыкнул и красноречиво передернул затвор автомата. Больше о воде и еде никто не заикался. «Не буди лихо, пока тихо», говорила бабушка. И в этом с ней я была согласна.

Комендант навестил нас перед отъездом, когда солдаты погрузили всех в машину, предварительно связав руки и ноги. Сегодня он был в хорошем настроении. Мурлыкал знакомую мне песенку, мечтательно смотрел вдаль на такие родные мне леса и изредка затягивался сигаретой, выпуская к бирюзовому небу сизый дым. Побуревшие после бессонной ночи и истязаний лица беглецов вызывали у него улыбку и до меня порой доносились редкие шуточки на этот счет, веселившие сопровождавших нас солдат.

– Я протянул вам руку, – сказал он напоследок, не сомневаясь, что я переведу это Семёну, Ивану и Боре. Голос ленивый, мягкий, обволакивающий. – Но вы плюнули в неё. Упрямые дикари…

– Спроси его, – кашлянул Семён, повернувшись ко мне. – Спроси, куда нас везут.

– Он спрашивает, куда мы едем, господин комендант? – перевела я и нервно дернулась, увидев, как радостно блеснули влажные глаза офицера.

– Дорога приведет вас в Рай, девочка, – ответил он и скривил губы в подобие улыбки. – Но этот Рай вам нужно будет заслужить.

Дорога до вокзала заняла больше суток. Перерывы были настолько редкими, что Семён и остальные перестали стесняться и справляли нужду прямо в штаны, вызывая презрительные смешки у немцев. Я терпела до последнего и, как только машина останавливалась и нас пинками выгоняли из кузова на свежий воздух, тут же присаживалась на корточки возле колеса. Поначалу стыд жег меня каленым железом, на третий раз это был полузадушенный писк, а в следующую остановку попросту исчез, сгорев окончательно.

Еду тоже не давали. Но хотя бы была вода. Противно-теплая, с затхлым привкусом, но это была вода, освежавшая воспаленное от жары горло и приносящая хоть какую-то прохладу.

Нам немцы разговаривать не давали. Стоило Семёну или Борьке подать голос, как тут же слышался недовольный окрик, а следом удар прикладом по голове. Каждый скоро понял, что лучше просто молчать. И если для остальных беглецов немецкая речь была обычным карканьем, как презрительно отзывался о ней Борька, то я понимала все.

Слева от меня сидел Максимилиан. Он весело смеялся и рассказывал о своем сыне другим солдатам. Мечтал, что получит наконец-то увольнительную и поедет навестить его и жену, которые ждали его возвращения в Мюнхене. Рядом с ним натужно сопит Кристиан – большой, тяжелый, с красным, испитым лицом. В ранце Кристиана лежит письмо родителям в Берлин, которое он хочет им отправить, чтобы они не волновались. Йозеф, лицо которого изрыто оспинами, как земля после бомбежки, рассказывает о своей невесте Инге и показывает кольцо с красным камнем, которое хранит в кармашке на груди. Мартин вспоминает свой домик в предгорьях Альп, самое красивое место на земле. Люди? Нет. Звери.

Мартин добивал раненых тобольчан своим подкованным сапогом и иногда душил красивых девушек руками, жалея тратить на них пули. Йозеф, в кармане которого лежит кольцо моей мамы, которое он собрался подарить своей невесте. Кольцо, которое он так и не смог снять, поэтому отрезал палец у еще живого человека. Кристиан, расстреливавший родителей на глазах детей. Максимилиан… собственными руками разбивавший головки молочных младенцев об кирпичные стены. Максимилиан, смеявшийся над плачем безутешных родителей, жизни которых через мгновение оборвет пистолет офицера Бойтеля. Люди? Нет. Звери. Звери с черными, колючими и бездушными глазами. Страшнее них были только чудовища.

К вокзалу машина подъехала глубокой ночью. Однако, несмотря на поздний час, повсюду кипела жизнь. Меня сразу же оглушило пестрое разноголосье. Вдалеке слышался плач и ругань, доносились глухие хлопки выстрелов, лязгало железо и гудели паровозы. Вокзал жил своей жизнью, ничуть не заботясь о душах, которые проходили через его кровавое, безжалостное горнило.

Как только машина остановилась, солдаты схватили нас за шеи и вытолкали из кузова. Я упала на землю и, больно ударившись, не сумела сдержать стон. Рядом со мной безвольными мешками попадали остальные. Однако немцы быстро всех подняли на ноги и, награждая подзатыльниками и зуботычинами, погнали нас, как скот, куда-то вдаль. Яркие прожекторы слепили и заставляли слезиться глаза, от криков, плача и хлопков начало тошнить, но мы продолжали бежать вперед, понимая, что если остановимся, то больше не сделаем ни шага.

– Кто такие? – рявкнул высокий офицер в черном, кожаном пальто, держа в руках папку и карандаш.

– Приказ коменданта Бойтеля из Софьяново, – доложил Кристиан, протягивая офицеру сопроводительные бумаги. Тот лишь мельком взглянул на них, после чего поплевал на карандаш и что-то записал в прикрепленный на планшете лист бумаги. – Три партизана. И девка с ними.

– Этих, – карандаш офицера ткнулся в грудь Семёна, – в восьмой вагон. Девчонку в тринадцатый. Быстро. Отправление через десять минут.

– Есть, господин унтерштурмфюрер, – отчеканил Кристиан и нас погнали дальше, не стесняясь бить по спинам прикладами винтовок или попросту кулаками.

Громко лаяли огромные, злобные овчарки, дергающиеся у ног автоматчиков в грязно-зеленых плащах. Рядом с вагонами валялись распотрошенные чемоданы с личными вещами, в которых рылись странные люди с нашивками на груди. Звенел металл и тонко, протяжно где-то вдалеке закричала женщина. Крик оборвался после выстрела. Громкого, оглушающего, беспощадного.

Я не понимала, что делаю и куда бегу. Перед глазами плыли красные и розовые кляксы, в висках ломило от боли и быстрого бега. Еще и по спине потекло липкое, теплое, когда один из солдат, Мартин, ударил меня прикладом за то, что бегу недостаточно быстро.

Возле одного из вагонов, Мартин остановился и рванул меня за шею, заставив упасть на острые камни. Сбитые колени и так болели, поэтому новую боль я даже не почувствовала. Да и вряд ли бы почувствовала, потому что увидела другое, более страшное зрелище. Переполненный вагон, из единственного окна которого жалобно тянулись к свету прожекторов женские руки. Лязгнул замок, заскрипело старое дерево и тяжелая дверь, словно нехотя, поползла в сторону. Собаки сходили с ума от запаха крови и страха, которым был пропитан воздух. Несколько солдат, охранявших вагон, вломились внутрь, оттесняя женщин от входа. Хрипло заплакал ребенок, а потом заскулил, как напуганный щенок. Закричала женщина, послышался звук удара… снова плач. Голова шла кругом, а сердце, и так бившееся неровно, сводило от жуткой боли.

Меня втолкнули в вагон сильные руки Мартина, не забывшие напоследок задержаться ниже спины. От мерзкого хохота позади заныли зубы и на лбу выступил холодный пот, но я собралась с силами, протиснулась сквозь дрожащие тела других пленниц и, забившись в уголок, расплакалась.

Через несколько минут вагон дернулся, а потом, набирая скорость, медленно поехал вперед. Я вцепилась в шершавую стену и оцарапала ржавым гвоздем ладонь, боясь упасть. Но затем поняла, что не упаду в любом случае. Внутри вагона было слишком тесно и меня с каждой из сторон подпирали чьи-то локти или плечи.

Было душно и одновременно холодно. От пестрой смеси языков снова начала кружиться голова. Я слышала родную речь, чуть искаженную другими диалектами. Слышала и чужую, отдаленно похожую на русский. Хватало и незнакомых языков. Женщины плакали. Женщины стонали. Женщины молчали, с тревогой смотря на крохотное окошко под потолком, через которое в вагон проникал свежий воздух.

– Cicho, cоrko. Wszystko dobrze (Тише, дочка. Все хорошо), – шепчет рядом со мной усталая, дрожащая женщина, замотанная в рубище. Она прижимает к себе девочку – кареглазую, курносую, напуганную.

– Барух ата Адонай Элохейну, мелех хаолам, хагомель лахаявим товот, шегмолани кол тов (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который дарует блага недостойным и даровал мне всякое благо), – шепчет седая, словно вылепленная из потрескавшейся глины старушка. К ней жмется красивая девушка с вьющимися волосами до плеч и большими, черными глазами.

Люди шепчут, люди кричат, люди плачут. А поезд мчит вдаль, наполняя сердца страхом и болью. В голове сами собой возникают слова, сказанные комендантом Бойтелем перед тем, как меня погрузили в машину. «Дорога приведет вас в Рай, девочка». Но слова эти не приносят тепла. Только могильный холод и пустоту.

Глава вторая. Дорога в Рай.

Я не знала, сколько времени заняла дорога. Судить о времени можно было лишь по свету, попадавшему сквозь крохотное оконце, но его скрывали головы других женщин. Нас никто не кормил, не давал воды, да и остановок тоже не было. Стеснение очень быстро исчезло и за короткий промежуток вагон пропах мочой и потом. Многие женщины от одуряющей жары падали в обморок, а однажды утром умерло от истощения, обезвоживания и отсутствия свежего воздуха сразу пятеро. Их аккуратно сложили возле дальней стены вагона, поближе к окну, чтобы избавиться от трупной вони, если в пути предстоит провести еще много времени.

Все умершие были пожилыми и измученными. На теле одной из женщин я увидела багровые синяки, словно несчастную перед посадкой в поезд жестоко избили. Впрочем, скорее всего так и было. Немцы никогда не церемонились с теми, кого брали в плен. Да и со свободными людьми тоже. Дети и подростки, никогда не видевшие трупов, плакали и блевали, орошая соседей желчью из пустых желудков и своими слезами. Я же видела достаточно. Казалось, что еще один день и одну ночь переживут единицы. И ровно в тот момент, как мысль укрепилась на закорках мозга каждой женщины, поезд начал сбавлять ход. Послышались радостные крики, кто-то по-польски благодарил Бога, а пожилая еврейка затянула очередную молитву на иврите.

– Рано радуются, – проворчала моя соседка – жилистая, крепкая женщина с длинным носом, чуть загибавшимся к губам. Нос делал её похожей на волшебную ворону, картинка которой была в моей книжке сказок. – Не видят, не чувствуют. Рано радуются.

– Почему? – осторожно поинтересовалась я, однако женщина неожиданно улыбнулась.

– Поживешь с мое узнаешь, дочка, – вздохнула она и, потянув воздух носом, чихнула. – Смертью пахнет. Давно я учуяла. Запах этот ни с каким другим спутать невозможно. Он всюду проникнет, какими бы крепкими ни были засовы.

– Хватит детей пугать, Фая, – раздраженно бросила ей молодая девушка. Она была одета в полинялый пиджак размера на два больше, отвисшие штаны коричневого цвета и громоздкие ботинки. У девушки был странный акцент, но я не могла понять откуда она. Впрочем, по-русски она говорила очень хорошо. Я не сразу заметила, как к бедру девушки жмется худенькая смуглая девчушка лет десяти. – Не слушай Файкины байки. Вечно у нее то смерть, то несчастья.

– Сложно не слушать, – робко улыбнулась я, но девушка улыбку не поддержала. Лишь выругалась сквозь зубы, когда поезд дернуло и люди в вагоне закачались.

– Ворота вижу, – громко произнесла по-польски крепкая женщина, прильнувшая к окну. – Стену кирпичную и проволоку колючую на ней.

– Смертью пахнет, – повторила черноглазая Фая, косясь на соседей. Но ей никто больше слова не сказал, потому что поезд, дернувшись, остановился.

Снаружи послышались отрывистые крики на немецком и лай собак. Дверной замок заскрежетал, и большая дверь медленно поползла в сторону, впуская в вагон свежий, прохладный воздух. Слишком прохладный, отчего кожа сразу же запузырилась мурашками, а голова закружилась. Но я смогла устоять на ногах, прикрыла глаза от яркого света и, пошатываясь, выбралась из вагона.

Рядом с ногой тут же лязгнули острые клыки овчарки. Из пасти собаки летели хлопья пены, но я отрешенно стояла так близко к ней, не в силах сделать шаг в сторону. Мне помогли. Какой-то солдат, поддавший ногой под зад, из-за чего я пролетела пару метров и ударилась подбородком об землю. Зубы противно скрежетнули. Машинально проверив их языком, я облегченно выдохнула. Целы. Впрочем, надолго ли.

Из других вагонов тоже выбирались пленники. Мужчины и женщины, старики и дети. Кто-то прижимал к груди чемодан, кто-то, как я, шел налегке. Солдаты вытаскивали из вагонов трупы тех, кому не повезло. В основном это были пожилые люди. Их бросали как попало рядом с рельсами. Не стесняясь наступали на головы. И закрывали другими телами. Окоченевшими и вонючими.

– Мужчины! – рявкнул по-польски крепкий, короткостриженный мужчина. Он был одет в полосатую пижаму, но поверх нее была накинута телогрейка. На груди виднелась странная звезда из желтой ткани. – Мужчины! Столы с первого по восьмой.

– Женщины! – послышался второй голос. Хриплый, грубый, с тяжелым акцентом. На этот раз говоривший был немецким солдатом, одетым в серо-зеленую форму и чуть помятую фуражку. На носу изящные очки в круглой оправе, отливавшие золотом. – Женщины и дети! Столы с восьмого по пятнадцатый.

Подгоняемая собаками и солдатами толпа бросилась к стоящим чуть поодаль столам, за которыми сидели писцы. Перед каждым стопка чистых листов, баночка чернил, пресс-папье и перьевая ручка. Лица писцов уставшие, но сосредоточенные. Одеты они были так же, как и встречавший мужскую часть поезда заключенный – в полосатую робу, на которую сверху накинут или тулуп, или старый пиджак. Рядом с писцами два автоматчика, у одного рвется с поводка собака, жадно смотря на испуганных людей.

– Фамилия, имя, – устало спрашивает один из писцов. – Профессия.

– Мельман Фаина, – отвечает странная женщина с длинным носом. – Швея я.

– На осмотр, – писец даже не смотрит на неё, покрывая мелким, убористым почерком чистый лист. – Следующий. Фамилия. Имя.

– Бардоши Анна, – сжав зубы, протянула молодая девушка, одернувшая в поезде Фаю. К ее бедру все так же прижималась смуглая девчушка, со страхом смотрящая на беснующихся рядом собак.

– Фамилия, имя.

– Бардоши Ева, – робко ответила девочка.

– На осмотр, – отмахнулся писец, забыв спросить о профессии. Девушка было приоткрыла рот, но в итоге мотнула головой и, потянув ребенка за собой, пошла в сторону других столов, рядом с которыми мелькали люди в белых халатах и комбинезонах. – Фамилия, имя.

– Пашкевич Элла, – тихо ответила я, ежась от холодного ветра, гулявшего по лысой, словно череп, территории. Писец смерил меня внимательным взглядом и махнул рукой.

– На осмотр. Следующий…

Осмотр проводили как мужчины, так и женщины. Но мое внимание привлекло другое. Мимо столов и напуганных людей ходил невзрачный человек в черном костюме, надраенных до блеска туфлях и щегольской модной шляпе. На носу тоже круглые очки, а на губах легкая, еле уловимая улыбка. Он иногда останавливался рядом с кем-нибудь, о чем-то спрашивал и, усмехнувшись, шел дальше. Не знаю, почему, но когда я пересеклась с ним взглядом, то сердце сдавило холодной лапой. Глаза у мужчины были добрыми, и он чем-то напоминал коменданта Бойтеля. Вот только мечтательности в этих глазах не было вовсе. Я словно смотрела в немигающие глаза голодной змеи, оживлявшейся лишь в тот момент, когда на горизонте виднелась подходящая добыча.

– Нет. Она моя дочь! – рявкнула Анна, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Повернувшись на шум, я увидела, что рослый солдат тащит за руку маленькую Еву к группке нахохлившихся, испуганных детей.

– Дети проходят дезинфекцию отдельно от взрослых, – лениво ответил ей один из «белых халатов». Я не видела его лица, потому что оно было скрыто под марлевой повязкой. – После душа встретитесь.

– Мами, – тоненько протянула Ева, но сопровождавший её солдат молча пихнул девочку к другим детям. Анна, закусив губу и вытягивая шею, все-таки отошла в сторону одной из женских групп. Я не успела подивиться тому, что и после осмотра прибывших делили, как получила тычок в спину прикладом от солдата.

– Следующая, – вздохнул «белый халат». Рядом с ним стояла женщина, что было сразу понятно по внушительным формам, скрыть которые не могла даже свободная одежда. Мужчина внимательно на меня посмотрел, смочил перо чернилами и подвинул бумагу ближе к себе. – Имя и фамилия?

– Элла Пашкевич, – повторила я. Рядом плакали дети, стонали их матери, не в силах вынести даже кратковременную разлуку, отрывисто лаяли собаки и охрана лагеря из числа немецких солдат. Но мужчина в белом на это не отвлекался.

– Возраст? – буднично спросил он.

– «Пятнадцать», – хотела сначала ответить я, но посмотрев на кучку плачущих детей, среди которых хватало и моих ровесников, озвучила другое. – Шестнадцать. Скоро семнадцать будет.

– Ты хорошо знаешь немецкий, – прошелестел странный человек в черном, подходя ближе к нам. «Белые халаты» тут же сделали вид, что заняты чем-то важным и опустили глаза.

– Да, господин, – робко кивнула я. – Бабушка научила. Она работала учительницей.

– Улыбнись, – велел он. – Покажи зубы. Хорошо. Продолжайте.

«Белые халаты» продолжили осмотр. Они прослушали меня стетоскопом, взяли мазки из рта и носа, заставили поприседать и снова прослушали сердце. Холодная сталь обжигала кожу, но я, закусив губу, терпела и, чтобы сосредоточиться, смотрела в другую сторону. Именно здесь, у смотрового стола, голая и дрожащая, я увидела его. Возвышающимся над остальными. Стоящего на деревянном помосте.

Высокого мужчину в серой форме, пошитой по фигуре, и черных, блестящих, кожаных сапогах. Он, казалось, был единственным, кто не носил фуражку. Но фуражка у него была. Мужчина держал её в руке, прижав к широкой груди.

Лицо красивое и гордое. Черные, как смоль, волосы аккуратно уложены. Щеки гладко выбриты, ни единого намека на щетину. Нос прямой, без единой горбинки. Ноздри узкие, благородные. Мужчина поневоле притягивал взгляды. Статью, позой, добрыми, карими глазами. Даже напуганные женщины нет-нет, да посматривали заинтересованно в его сторону. Но привычно сжимались, услышав вдалеке знакомые хлопки.

– Налево, – велела мне женщина в белом халате, когда осмотр завершился. Я кивнула, подхватила платье и ботинки, после чего послушно перебежала к жавшимся друг к другу женщинам, которые тоже прошли осмотр. Знакомых лиц хватало. Я видела Фаю, стоящую у кирпичной стены. Она презрительно поджала губы и исподлобья смотрела на солдат, охранявших женщин. Мелькнуло лицо смуглой Анны, которая, все так же вытягивая шею, пыталась разглядеть в группке детей свою дочь Еву. Но неподалеку от нас находились и другие женщины, которых после осмотра отправляли направо в другую группу.

Сердце на миг кольнуло, когда я всмотрелась в их лица. Старые, кашляющие, больные, трясущиеся женщины. У одной нет руки, о чем говорил болтающийся на прохладном ветру пустой рукав пальто. Другая шамкает беззубым ртом и подслеповато щурится. Третья слишком худая. Стоит, словно тоненькое деревце, что гнется под порывами сильного ветра. Того и гляди, упадет.

С мужчинами поступали так же. Они стояли неподалеку от нас. Две группы. В одной молодые, здоровые и встревоженные. В другой – глубокие старики, калеки и больные. Тогда я еще не понимала, что значит эта странная процедура деления. Поэтому оставалось лишь гадать, зачем нас делили на группы…

– В холодный дом поведут, – пробормотала рядом Фая, обдав горячим дыханием ухо. Черные глаза женщины насмешливо блеснули. – Кому холодная вода с потолка польется, а кто-то горечью задохнется.

– Мами! – снова донесся крик маленькой Евы. Анна протиснулась вперед и, криво улыбнувшись, помахала девочке рукой, после чего приложила указательный палец к губам.

– Тише, солнышко. Тише, – одними губами прошептала она. В больших глазах блеснули слезы, но Анна решительно и жестко вытерла их кулаком. – Потерпи, потерпи.

Ева кивнула и, чуть подумав, взяла за руку другую девочку, которая плакала, пытаясь отыскать своих родителей.

Закончив с осмотром, к нам подошел коротконогий офицер. Форма сидела на нем мешком, но то, как он выпячивал губы, заставляло многих улыбаться. Офицеру это не понравилось и, вытащив пистолет, он что-то проорал на немецком, чего даже я не поняла.

– Вперед! Двести метров, – рявкнул офицер. Другие солдаты махнули нам рукой, и наша группа двинулась вперед. Краем глаза я увидела, что другую группу женщин повели в другую сторону. Как и детей. Анна, идущая рядом со мной, закусила губу и с ненавистью посмотрела на отдающего приказы офицера. А я, затаив дыхание, исподлобья изучала высокого немца, все так же стоящего на деревянном помосте. Казалось, он даже не пошевелился за то время, пока нас осматривали и регистрировали. Но теперь я отчетливо видела на его губах довольную улыбку.

Впереди показалось одноэтажное здание, рядом с которым стояли две вышки с прожекторами. Наверху, под укрытием деревянной крыши, виднелись фигуры часовых, держащих наизготовку оружие. Поодаль виднелось похожее здание, куда вели других женщин и детей. Хлопки, раз за разом нарушавшие редкую тишину, стали слишком громкими. Словно где-то за углом кто-то упражнялся в стрельбе.

– Что это? – спросила по-польски напуганная, белокожая женщина. Её трясущийся палец указывал вперед, на вывеску, висящую над входом в здание. – Что там написано? Что?

– Смерть, – гадко улыбнулась Фая и охнула, когда её кто-то ударил сзади по голове.

– Заткнись! – прошипела Анна. Конечно, кто еще. Девушка шла следом и в этот раз терпеть бубнеж не стала. – Без тебя тошно.

– Что написано? А? – не унималась белокожая. Её крики веселили идущих параллельно нам немецких солдат. – Люди!

– «Душевая и дезинфекция», – тихо ответила я. Женщина запнулась, в глазах мелькнула радость, а затем из груди вырвался облегченный выдох.

– Душевая… душевая… душевая… – монотонно принялась повторять она, пока идущему рядом солдату это не надоело, и он не ударил женщину кулаком в спину.

– Заткнись, свинья. Вперед. Молча, – приказал он. Тут замолчала даже говорливая Фая. Она опустила голову и мелко засеменила вперед. На миг показалось, что только она ничего не боится. Словно и правда знает, что её ждет.

У входа в здание нас снова заставили раздеться. Женщины испуганно жались друг к другу под сальные смешки немецких солдат. У другой душевой, куда вели детей, послышался выстрел, ругань, а потом двое солдат потащили за ноги в сторону какую-то голую женщину. Последовали еще два выстрела, но на этот раз в воздух. Заплакали дети, заставив Анну заскрежетать зубами. Но девушка смогла успокоиться и, с ненавистью швырнув свой пиджак на землю, встала в очередь.

Внутри было очень холодно. Пол, выложенный бледно-голубым кафелем, жег голые ступни, да и в воздух после каждого выдоха устремлялось крохотное облачко пара. Будто не конец лета на дворе, а поздняя осень. В глаза сразу же бросились тяжелые, металлические каталки с пятнами ржавчины на них, стоящие у стен мешки, и пятеро автоматчиков в кожаных плащах и плотных перчатках. Они смотрели на женщин, как звери, готовые выстрелить в любой момент.

Идущие позади солдаты пинками и криками загнали нас внутрь темного помещения, закрыли тяжелые железные двери и бухнули по ним кулаком. Свет зажегся почти сразу, ослепив тех, кто не успел прикрыть глаза. А потом с потолка хлынул ледяной дождь. Безжалостные маленькие капли обжигали кожу, заставляя сердце заходиться в безумной пляске. Лишь одна Фая довольно усмехнулась и принялась натирать свое тело морщинистыми ладонями, пока кожа не покраснела. Я же вытерпела недолго. Кое-как промыла голову деревянными пальцами, быстро прошлась по коже и отскочила в сторону, дрожа от холода. Губы многих женщин посинели, а зубы выводили дробную симфонию, наполняя помещение отчаянным стуком.

Воду отключили, когда у каждой уже зуб на зуб не попадал от холода. Лязгнул засов и тяжелые двери открылись. Но в другой стороне душевой, а не той, откуда мы заходили. В глаза снова ударило яркое солнце и послышался довольный смех немецких солдат, которые забавлялись, наблюдая за тем, как женщины трясущимися руками разбирают полосатые робы и небольшие шапочки, лежащие на земле.

– Выстроиться по три в ряд, – по-немецки рявкнул знакомый мне коротконогий офицер. Стоящий с ним рядом изможденный мужчина в такой же полосатой робе, что и у нас, прочистил горло и повторил то же самое по-польски. Те, кто не знал языка, растерянно завертели головами, но все-таки справились с приказом, пусть и получили очередную порцию тумаков от охраны. – Глаза опустить. Говорить только тогда, когда к вам обращаются. Голову обнажать в присутствии немецких солдат. Любое неповиновение карается расстрелом…

Повернувшись направо, я увидела, что метрах в двадцати от нас выстроились и мужчины, которым то же самое озвучивал другой офицер. Анна, стоящая впереди меня, всхлипнула и задрожала.

– А дети где? – тихонько спросила она. – Дети-то где?

– Молчать! – снова рявкнул офицер и тут же смутился, увидев подошедшего высокого мужчину в серой форме. Теперь я смогла разглядеть его ближе. На груди, помимо большого железного креста, виднелся маленький, багровый значок со свастикой и несколько других наград. Судя по тому, как вытянулся по струнке офицер, подошедший был человеком важным.

– В чем дело? – коротко спросил он.

– Нарушают дисциплину, господин комендант, – отчеканил офицер, подрагивая под тяжелым взглядом мужчины. Господин комендант… хозяин лагеря.

– Кто?

– Простите, – снова всхлипнула Анна, разом утратив всю смелость и дерзость. – Детей не видно. Где дети?

– Что она говорит? – недовольно протянул высокий. Вздохнув, я робко подняла руку вверх, заставив его нахмуриться. – Ты понимаешь?

– Да, господин комендант, – опустив глаза, ответила я. – Дети… она спрашивает, где дети, господин комендант. Там её дочь. Она волнуется.

– Ты хорошо говоришь по-немецки, – комендант проигнорировал то, что я сказала, и подошел ближе. От него пахло одеколоном и еле уловимо алкоголем. – Ты – еврейка?

– Нет, господин комендант. Русская. Из Тоболья.

– Русская, – задумчиво повторил мужчина. – Варвары из глухих чащ знают язык. Немыслимо.

– Ева… – простонала Анна и вздрогнула, почувствовав, что комендант повернулся в её сторону. – Я просто хочу к дочери. Просто… к дочери.

– К дочери, – вновь повторил сказанное комендант, когда я перевела. Улыбнувшись, он заботливо отряхнул робу Анны и склонил голову. – Её здесь нет?

– Нет, – глухо повторила девушка, продолжая дрожать. – Я не вижу.

– Гебауэр, – офицер подбежал и послушно встал рядом с комендантом. – Отбирал ли Менге сегодня детей?

– Только с ночного поезда, господин комендант.

Я увидела, как тонко изогнулись губы мужчины. Он смотрел на Анну добрыми и понимающими глазами. Затем комендант вздохнул, посмотрел по сторонам и, приблизив губы к уху девушки, прошептал. Но я услышала. Отчетливо услышала, что именно он сказал.

– В моем лагере нет бесполезных. Каждый здоровый узник работает на благо Великого Рейха. Если твоей дочери здесь нет, значит она бесполезна.

– Пожалуйста… Пожалуйста, отведите меня к ней, – заплакала Анна. Комендант грустно улыбнулся и покачал головой. – Она еще маленькая. Она боится. Мне бы только раз её увидеть. Знать, что с ней все хорошо…

– Увидеть? – задумчиво ответил он. – Это желание можно исполнить.

Стоящий позади офицер гаденько улыбнулся, но тут же стер с лица довольную ухмылку.

– Правда? О, Боже. Спасибо, спасибо вам, – Анна вновь задрожала и закусила губу до крови, чтобы хоть немного вернуть самообладание. Комендант понимающе кивнул, затем вытащил пистолет и, приставив его к груди девушки, равнодушно выстрелил.

Мне на лицо плеснуло горячим и красным, а в ушах зазвенело. Рядом закричала какая-то женщина и её крик оборвался, когда последовал второй выстрел. Больше никто кричать не стал, но я, широко распахнув глаза, смотрела на Анну, которая лежала на земле. Кошмар повторился вновь. Только на этот раз с другими людьми. Девушка закашлялась и на губах выступила розовая пена. Смертельная бледность покрыла щеки и лоб, постепенно наливаясь синевой. Анна снова кашлянула и протянула ко мне руку.

– Ева… Ева… она тут? – криво улыбнувшись, сказала она, как только я присела рядом. – Моя маленькая…

– Она тут. Ждет тебя, – с трудом сдерживая слезы. – Теперь все будет хорошо.

– Дорога… вижу дорогу, – Анна распахнула глаза, в которых мелькнуло сначала удивление, а потом и радость. – Она там. Моя Ева… ждет. Она… плачет? Нет… уже не плачет.

– Она улыбается, – перебила я девушку. Анна снова закашлялась. На этот раз в розовой пене было много красного. – Теперь все хорошо… Она улыбается.

– Да, улыбается, – Анна вытянула руку, словно тянулась изо всех сил. На её лицо неожиданно легла чья-то тень, после чего последовал выстрел. Голова девушки дернулась и на землю пролилась черная кровь. Я упала на спину и закрыла уши руками, но кто-то резко меня поднял на ноги и пихнул обратно в строй. Судя по ругани – офицер. Остальные женщины на нас даже не смотрели. Я видела, как трясутся их ноги и губы, но ни одна из них так и не нарушила молчания, боясь стать следующей.

– Сказки… – мягко произнес комендант, смотря на меня. Он резко впился пальцами в мой подбородок, задирая лицо. Затем повернул мою голову в сторону и добавил. – На дороге в Рай сказкам нет места, девочка.

Теперь я тоже видела дорогу. Дорогу из странных плит, покрытых незнакомыми символами. По этой дороге шли вперед напуганные люди в полосатых робах, а вдалеке виднелись тяжелые, кованные ворота. Но страшнее всего была надпись, черными буквами застывшая над входом. – «Himmel muss verdient werden» (Рай необходимо заслужить).

– Смотри, – снова улыбнулся комендант. Его глаза – добрые и мягкие, смотрели на меня с укором. Как отец смотрит на нерадивую дочь. – Вот она – дорога в Рай.

Нас погнали, как скот, к воротам по странной дороге. Я обернулась лишь раз, бросив тоскливый взгляд на тело Анны, которую уже куда-то волочили за ноги и руки измученные узники под прицелами автоматов. Коротконогий офицер шел параллельно, внимательно следя, чтобы никто не отставал и не разговаривал друг с другом. Его пухлая рука лежала на рукояти пистолета и было видно по глазам – жестоким и жадным, что убить кого-то ему только в радость. Коменданта нигде не видно, чему я только порадовалась. Несмотря на его мягкий голос и добрые глаза, этот человек пугал сильнее, чем все встреченные мной немцы.

Семеня за остальными и уткнувшись лбом им в спины, я вовсю рассматривала странные плиты, которыми была выстлана дорога. Осознание, как обычно и бывает, ошпарило душу холодом. Не обычные то были плиты. Надгробия, пусть и испещренные незнакомым языком. Судя по изрядным потертостям, положили их здесь давно и оставалось только гадать сколько тысяч ног прошли по ним, чтобы скрыться за кованными воротами.

Повсюду огромное количество сторожевых вышек. Заборы из колючей проволоки в три ряда, увешанные табличками, говорящими о том, что забор под напряжением. Немецкие солдаты с оружием в руках, хищно следящие за каждым шагом. И тысячи, десятки тысяч изможденных узников…

– В колоны по трое! – скомандовал офицер Гебауэр, когда впереди показались очередные длинные столы, за которыми сидели другие узники в полосатых робах. Я подчинилась и пристроилась за Фаей, которая хранила угрюмое молчание после убийства Анны. Несмотря на то, что мы недавно были в душевой, я чувствовала исходящий от женщины кисловатый запах пота. Вытянув шею, я осторожно посмотрела из-за плеча Фаи на длинный стол. Но скоро все стало понятно. Здесь узникам делали примитивную татуировку на руке. Порядковый номер, который заменит имя.

– Следующий, – негромко произнес тощий мужчина в погнутых очках. Он удивленно распахнул глаза, увидев меня, но тут же вжал голову в плечи. Мужчина растянул двумя пальцами кожу на моем предплечье и принялся царапать её грязной иглой, которую изредка макал в чернила. Я закусила губу, стараясь не стонать, но все равно было больно. Кожу словно жгло раскаленной спицей, пока на ней медленно появлялись неровные цифры.

– Элла Пашкевич, номер три-восемь-три-шесть-шесть, – пробормотал стоящий рядом со столом немец, занося информацию в лист бумаги.

– Следующий, – повторил тощий, разом потеряв ко мне всякий интерес. Я же, прижимая к груди, горящую от боли руку, увидела знакомые лица в толпе и протиснулась к ним.

На этом унижения не закончились. Казалось, что уродливая татуировка – вершина издевательств, но у нацистов всегда в запасе есть и другие. После татуировок настал черед волос. Их срезали абсолютно всем, за исключением лысых. Срезали тупыми, ржавыми ножницами, совершенно не заботясь о том, больно ли тебе. Кому-то не повезло, их стригли женщины из числа охраны лагеря, не стесняясь отвешивать подзатыльники узникам. Меня стриг высохший старик, седой, как лунь. Его руки тряслись, а ножницы больше вырывали волосы, чем срезали. Кожу на голове саднило, хотелось закричать, но я терпела, глотая слезы. Ждала, когда пытка закончится и… начнется другая пытка.

– Не вертись, – сказал старик по-немецки.

– Простите, – ответила я, заставив его удивиться.

– Знаю, ножницы тупы, да и руки не держат уже, – вздохнул он, косо посмотрев на охранника, отвлекшегося на других узников. – Просто потерпи. Я почти закончил.

Я поняла, что старик не пытался причинить мне боль тупыми ножницами. Наоборот, он старался уменьшить её, пусть это плохо получалось.

После стрижки всех новеньких согнали в дощатый барак и заперли дверь. Внутри барака было душно, пахло потом, дерьмом и мочой. Изредка попискивали где-то под полом крысы и ветер посвистывал в щелях.

Когда глаза привыкли к полумраку, я ойкнула и попятилась, увидев настороженные глаза, смотрящие на нас с деревянных нар. Женщины, девушки, девочки… Они молчали, с тревогой наблюдая за новенькими, которые топтались у порога.

Первой сориентировалась Фая. Она растолкала локтями других и, пройдя вперед, взобралась на нары. Следом потянулись и другие. Понятно, что хорошие места, к примеру, у печки или в середине барака были заняты, но и свободных хватало. Я осторожно протиснулась между двумя девушками, спорящими насчет того, кто из них займет верхний ярус, забралась на средний, где помимо меня уже лежали две женщины и одна чумазая девчушка, держащая в руке страшненькую куколку из мешковины.

– Данка, – тихо сказала девочка, указывая грязным пальцем на куклу. Она чуть подумала и ткнула себя в грудь. – Данка.

– Элла, – тихо ответила я и вздрогнула, услышав смех соседок. Но в смехе этом не было радости. Только горечь. Сухая и надтреснутая.

– Привыкнешь к Данке, – буркнула одна из них. Говорила она по-польски, но большую часть сказанного я понимала. Вторая, наоборот, ответила по-русски, пусть и с тяжелым акцентом.

– Ты русская, да?

– Да, – кивнула я и зачем-то добавила. – Из Тоболья.

– А это без разницы, дочка, – вздохнула женщина. Худая, под глазами коричневые мешки, руки в крохотных язвочках. – Здесь все равны. На то он и Рай.

– Данка, – кивнула девочка, снова заставив женщин усмехнуться.

– Она кроме имени своего ничего не говорит, – пояснила худая. – Она тут уже два года. Когда их привезли, то сразу в душевую отправили. А вместо воды газ пустили. Задохнулись все… и мать её. А Данка как-то выжила. Сознание только потеряла. Немцы-то трупы в яму таскать начали, а она возьми, да очнись. Когда нашли её, она по могильнику ходила и, как заведенная, одно и то же повторяла. «Данка. Данка. Данка».

– Вранье, – лениво ответила другая женщина, лежащая поодаль от меня. Высокая, ноги с нар свисают. Чернявая, с большими, круглыми глазами. – Тех, кто очухивался, сразу убивали. Пулю в голову, тело в яму.