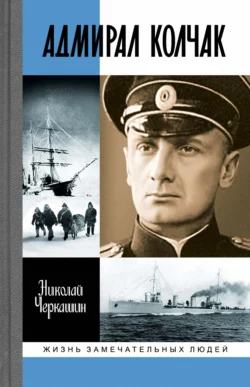

Адмирал Колчак: Диктатор поневоле

Николай Андреевич Черкашин

Жизнь замечательных людей #2164

«Верховный правитель России», лидер Белого движения в годы гражданской войны – именно это, прежде всего, вспоминаем мы, говоря о герое книги. Но это далеко не всё. Александр Васильевич Колчак – выдающийся исследователь Арктики (Колчак-Полярный – так, почти официально, называли его в российском географическом сообществе; его именем назван остров в Карском море), герой Русско-японской и Первой мировой войн, организатор минных заграждений на Балтике, не позволивших немецкому флоту прорваться к Петрограду (как в те годы называли Санкт-Петербург), командующий Черноморским флотом… О крутых поворотах в биографии А. В. Колчака, а еще о его удивительной любви и о двух женщинах в его судьбе рассказывает автор документально-художественного повествования, писатель и историк Николай Андреевич Черкашин.

Николай Черкашин

Адмирал Колчак: Диктатор поневоле

Деду и отцу – сибирским казакам Черкашиным

© Черкашин Н. А., 2023

© Издательство АО «Молодая гвардия», 2023

Автор выражает благодарность всем, кто помог делом и добрым советом в сборе и обработке материалов для этой книги: таллинскому историку российского императорского флота Владимиру Верзунову, московскому исследователю Владимиру Лобыцыну, петербургскому историку флота Владимиру Фотуньянцу, начальнику штаба Северного флота вице-адмиралу Сергею Симоненко, историку-архивисту Марине Черкашиной, библиофилу и изадателю отечественной маринистики капитану 2-го ранга Андрею Бабурову, сотруднице Библиотеки русского зарубежья Татьяне Корольковой, сотруднице ЦГА ВМФ Людмиле Спиридоновой, петербургскому историку Александру Смирнову, севастопольскому правозащитнику Владимиру Стефановскому, кинорежиссеру Сергею Юрженко, сотруднице музея Вл. Набокова Елене Кузнецовой, а также родственникам Александра Васильевича Колчака – Михаилу Александрову, родственнику Софьи Федоровны Колчак (Омировой) – Андрею Ткаченко, родственнику Анны Тимирёвой – Илье Сафонову.

Приношу низкий поклон с молитвенной памятью – писателям Владимиру Максимову, Виктору Конецкому и Валентину Пикулю, капитану 1-го ранга профессору Николаю Залесскому, протоиерею отцу Борису (Старку). Все они при жизни помогали автору собирать материалы к этой биографии.

От автора

«У него ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей, изображают негодяем ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель».

Вл. Максимов. «Звезда адмирала Колчака»

«…Если бы мы в сорок первом году имели таких адмиралов как Эссен и Колчак, то у нас не было бы ни приснопамятного таллинского перехода, ни ленинградской блокады».

Из бесед Алексея Николаевича Косыгина, Председателя Совета министров СССР

Имя этого человека, брошенное на весы Фемиды, еще не остановило их чаши. Они качаются и поныне, хотя их так долго придерживал жестокий палец партийного цензора.

За последние восемьдесят лет злых и бранных слов об адмирале Колчаке сказано не меньше, чем восторженных за сорок шесть лет его жизни. Впрочем, минувшие десятилетия несколько уравняли чаши весов: о Колчаке вышла добрая дюжина толковых, отнюдь не хулительных книг, сняты фильмы художественные и документальные, написаны диссертации и пьесы. Спектакли об адмирале идут в Севастополе и Иркутске. На месте расстрела поставлен крест. В Кисловодском военном санатории «Благодать» открыт едва ли не первый в России музей Колчака, точнее, музейная комната, посвященная уроженке города Анне Васильевне Сафоновой-Тимирёвой. Даже в Москве в ограде храма на Соколе можно прочитать имя адмирала Колчака на поминальной плите. Все это сделано стараниями энтузиастов, знатоков и ценителей отечественной истории. Официальные власти страшатся имени Колчака, то ли по преемственности от большевистских правителей, то ли от нежелания брать на себя еще одну заботу – увековечивать память «весьма спорного деятеля гражданской войны», как оценили личность адмирала петербургские чиновники, когда инициативная группа горожан предложила отметить памятными досками дома, где жил и работал Александр Васильевич Колчак. В мемориальной прописке Колчаку отказали, как отказали и в реабилитации его по закону о жертвах политических репрессий. Его судебное дело отправили на правовую экспертизу в военный трибунал Забайкальского военного округа. По иронии истории делом Колчака занимался прокурор по фамилии Чапаев. Оттого ли, потому ли, но по всем статьям – лавина отказов: корабль назвать – отказ, восстановить на карте историческое название «остров Колчака» – отказ, повесить мемориальную доску на дом, где прошло детство – отказ…

Однако среди десяти самых выдающихся полководцев России XX века, утверждает далеко не самая лояльная к героям белого движения газета «Новые известия», россияне третьим после маршала Жукова назвали адмирала Колчака.

Лучшими памятниками адмиралу стали книги последнего времени, вышедшие, по счастью, уже без санкции Главлита. К их числу принадлежит биографическая повесть-хроника «Адмирал Колчак», написанная историком флота Константином Богдановым, «Огонь и пепел (Неизвестный Колчак)» Валерия Краснова, а также его двухтомник «Колчак. И жизнь, и смерть за Россию», монография Ивана Плотникова «Колчак», вышедшая в Ростове-на-Дону, книга алтайского исследователя Георгия Егорова «Последние дни Колчака», роман-эссе Юрия Власова «Огненный крест», роман Валерия Поволяева «Верховный Правитель», монография Валерия Синюкова «Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики», наконец, уникальное переиздание военных дневников отца и сына – Василия Ивановича и Александра Васильевича Колчаков «Севастополь – Порт-Артур», предпринятое петербургским историком Александром Смирновым, замечательная документальная повесть «Гранит во льдах» о Русской полярной экспедиции Юрия Чайковского, диссертационная работа авторитетного колчаковеда Сергея Дрокова, книга «Колчак» историка Павла Зырянова, вышедшая ранее в серии «Жизнь замечательных людей»… Все это составило многоплановую и яркую колчакиану, начатую эмигрантскими биографами адмирала Сергеем Мельгуновым, Михаилом Смирновым, Николаем Чириковым.

На долю автора этой книги выпало немного открытий в судьбе Колчака, хотя и довелось немало походить по его стопам и в Санкт-Петербурге, и в Лондоне, и в Севастополе, и в Таллине (былом Ревеле), и в Хельсинки (тогдашнем Гельсингфорсе), и в Полярном (Александровске-на-Мурмане), и в Тикси, и во Владивостоке, и в Пирее; довелось зажечь свечу на месте гибели Колчака в Иркутске… Впрочем, за героем этой книги все равно не угнаться. Вряд ли кто из россиян его времени поездил по миру, походил по морям столько, сколько он…

То, что открылось мне в беседах с бывшими офицерами русского флота – а мне посчастливилось застать в ясной памяти и мичмана с «Цесаревича» Альфреда Бекмана, и последних гардемарин Морского корпуса Александра Пышнова, Бориса Лобача-Жученко, Кербера – в беседах с сыновьями тех, кто знал Колчака очень близко по службе и в жизни: контр-адмиралов Георгия Старка и Михаила Черкасского, капитанов 1-го ранга Алексея Щастного и Сергея Власьева, дочерью капитана 1-го ранга Петра Новопашенного и внуком контр-адмирала Бориса Вилькицкого, с племянницами вице-адмирала Адриана Непенина и племянниками Федора Матисена и Анны Тимирёвой, все, что отозвалось в душе при чтении архивных документов, в тишине арктических снегов и на палубах ледоколов, – все в этой книге.

За два года до гибели у него была возможность сказать «нет», и тогда бы жизнь его, вероятно, продлилась до естественных пределов, а имя украшало бы географические справочники, борта кораблей, титулы книг и уличные таблички. Но он сказал «да» – и выбрал тот путь, который на Руси издавна метился грозным перепутным камнем: «Прямо поедешь – убитому быть…» Да и мог ли он выбрать кружную дорогу, когда только по прямой лежал путь к главной цели его жизни – к Южному полюсу?!

Как бы там ни было, но из истории России его имя не вычеркнуть, как не вымарать его из ледяных скрижалей Арктики.

Часть первая

Белая карта

Вместо пролога

На Исаакиевской площади я сел в допотопный трамвайный вагончик с прямыми окнами в деревянных рамах, с дугой, изогнутой на манер спинки финских саней… Этот экскурсионный трамвайчик, трамвай-воспоминание повлек меня по старому Питеру, погромыхивая старинным железом… Вспоминала вслух младая гидесса с копной нахимиченных волос. Она же перечисляла и экскурсионные маршруты: Петербург Пушкина, Петербург Блока, Петроград Ленина, Ленинград Кирова… Можно было пройтись по адресам Гоголя и Шаляпина, Андрея Белого и Скрябина, Ахматовой и Гумилева. Но был – был и есть! – я знал это доподлинно – Петербург Колчака. Город молча помнил этого человека, сделавшего свой первый вдох под его неприветливым небом.

Быть может, и поручни этого трамвайчика помнили пальцы Колчака – гимназиста, гардемарина, офицера… Я ехал к тому дому, где прошло его детство: Поварской переулок, 6. Разумеется, его не было ни в каких путеводителях, как не было в них и второго весьма важного в его жизни адреса – Большая Зеленина, 3… Я постоял перед обшарпанным, как и повсюду в округе, трехэтажном фасадом. Мысленно примерил на стену мраморную доску с золочеными буквами: «В этом доме прошли детские и гимназические годы выдающегося полярного исследователя, флотоводца и государственного деятеля России Александра Васильевича Колчака».

Право, доска бы эта смотрелась на этой ветхой стене, как драгоценный орден на жалком рубище.

Потом я поднялся по запущенной за семь десятилетий бездворницкого догляда лестнице и позвонил в его бывшую квартиру. Три бойкие старушки – соседки по коммуналке – провели нежданного гостя на кухню, выслушали мое сообщение о прежних хозяевах квартиры и были изумлены и приятно польщены своей причастностью к имени этого известного всем человека.

Я тоже был удивлен: старушки, жизнь которых пришлась явно лишь на советские годы и которые ничего кроме хулы о Колчаке не слышали, были польщены тем, что жили в его стенах…

Два документа лежат на моем столе, знаменуя начало и конец жизни героя этих строк. Первый – выписка из метрической книги Троицкой церкви села Александровского Петербургского уезда: «У штабс-капитана морской артиллерии Василия Ивановича Колчака и законной жены его Ольги Ильиной, обоих православных и первобрачных, родился сын Александр, четвертого ноября, крещен пятнадцатого декабря 1874 года».

И второй – радиограмма председателя Сибревкома И. Н. Смирнова: «Ввиду движения каппелевских отрядов на Иркутск и неустойчивое положение советской власти в Иркутске, приказываю вам находящегося в заключении у вас адмирала Колчака… с получением сего немедленно расстрелять. Об исполнении доложить».

Между этими бумагами сорок шесть лет жизни. И какой жизни…

Глава первая

Севастопольское море

В год тридцатый по завершении севастопольской кампании полковник морской артиллерии Василий Иванович Колчак собрался посетить места, где прошла его боевая бомбардирская юность. Для его десятилетнего сына-гимназиста Саши эта поездка началась как обычные сборы к бабушке в Одессу. Разве что на сей раз отец попросил его быть непременно в полной гимназической амуниции при фуражке с эмблемой 6-й петербургской классической гимназии. Сам он тоже надел в дорогу белый флотский вицмундир с севастопольскими медалями и солдатским Георгием на черно-оранжевой ленточке, полученный за меткую стрельбу с Малахова кургана, – как полагал Саша, чуть ли не из рук самого адмирала Нахимова[1 - Знак ордена Святого Георгия прапорщику морской артиллерии Василию Колчаку вручил комендант Севастопольского гарнизона князь Васильчиков 4 августа 1854 года.]. И фуражку он взял не обычную – балтийскую с черным околышем и белым верхом, а припрятанную до случая черноморскую – белую всю.

В Одессу выехали поездом, взяв два купе в вагоне первого класса: в одном ехали Ольга Ильинична со старшенькой Катей, в другом сам Василий Иванович с Сашей. Раньше никогда так не шиковали – брали одно четырехместное купе во втором классе, но эта поездка обещала быть особенной с самого начала, и Василию Ивановичу очень хотелось, чтобы она стала праздником не только для него.

В Одессе полковник Колчак долго не задержался. Взял с собой сына и отправился в порт, где нашел старого приятеля, капитана грузопассажирского парохода «Гаджибей» Ивана Андреевича Порубко. «Гаджибей» совершал каботажные рейсы в Крым, Новороссию и дальше до самого Батума. Капитан Порубко – могучий грузный казачина в белоснежной флотской тужурке при золотых нашивках – с радостью взялся доставить Василия Ивановича в Севастополь. Ольга Ильинична с Катей провожали их на следующий день. Старшей сестре тоже очень хотелось попасть на судно; от досады, что ее не берут, она покусывала губы, но дело намечалось мужское, можно сказать, военное, так что морская прогулка ей никак не улыбалась. Они с мамой долго махали пароходу с причала платками, пока черный дым из одинокой прямой трубы «Гаджибея» не скрылся за мысом. Саша стал было отвечать им, сорвав со стриженой головы серую фуражку, но, поймав ироничный взгляд отца, водрузил головной убор на место и, подняв, как и он, правую руку, степенно поводил ладонью из стороны в сторону.

Море источало такую синеву с таким радостным переблеском южного солнца на взгорбьях волн, что никакая печаль не омрачала душу, тем более что разлука намечалась совсем недолгой, тем более что за маяком пароход встретили дельфины, вылетая из воды стремительными сверкающими полукружьями, тем более что капитан Порубко пригласил их на мостик, откуда мир открывался совсем по-другому – высоко и просторно.

– Ну, что, господин гимназист, – обращался к Александру повелитель этого лучшего на свете корабля, – батюшка-то ваш не рассказывал вам, как шли мы с ним в Севастополь на бочках с порохом? То-то был бы фейерверк, ежели бы турки нас зажгли! А, Василий Иваныч? Тысяча пудов доброго артиллерийского пороха – то ж не фунт изюма?

– В Стамбуле бы услыхали! – Не отрывался отец от подзорной трубы. Он разглядывал удаляющийся берег.

– Я тогда юнгой был в Николаеве, немного старше вас, а батюшка ваш в юнкерах хаживал… Ну, и отрядили нас в конвой порох в Севастополь вести на крытых фурах. А ведь пронюхай о том вражеские лазутчики, не сдобровать нам – один лишь ружейный выстрел и поминай как звали!

Саша не раз слышал эту историю от отца. Когда началась Севастопольская война, Одессу, где жила тогда семья дедушки Ивана Лукьяновича Колчака, да и мамина тоже (правда, Ольга Ильинична Посохова еще не родилась к тому времени), обстреляли корабли англо-французской эскадры…

…Это случилось в Страстную пятницу – 9 апреля 1854 года, когда из всех одесских храмов выносили плащаницу, символический саван Христа. Вдруг громом среди ясного неба бабахнул первый орудийный залп. Восемь английских и французских военных пароходов выстроились на внешнем рейде в боевую линию. Против них стояла лишь одна вооруженная 24-фунтовыми пушками береговая батарея прапорщика Щеголева, остальные являли собой лишь земляные насыпи, наспех возведенные ввиду назревавшей войны.

Русская береговая батарея открыла ответную пальбу, но быстро сбавила темп, поскольку ураганный огонь изрядно побил пушкарей. Тогда на помощь батарейцам бросились три лицеиста. Среди тех, кто подоспел к умолкающим орудиям, был и шестнадцатилетний Василий Колчак, выпускник одесского Ришельевского лицея (подобный ему был только в Царском Селе). Бой разгорелся не на шутку. Юноши наравне с канонирами вовсю орудовали у пушек – подтаскивали ядра, подносили заряды… Орудия умолкли лишь тогда, когда на батарее кончился порох.

Вражеские корабли, сжегши пристань и несколько купеческих судов, ушли, а хваткого смелого лицеиста оставили при батарее. Василия Колчака зачислили юнкером в 44-й флотский экипаж. Вскоре поручили ему сопровождать в Севастополь артиллерийские припасы ввиду того, что главный театр военных действий определился в Крыму. Вести порох морем было нельзя – неприятель установил морскую блокаду побережья. Тогда из Николаева, где размещались флотские арсеналы, огнеприпасы были погружены на конные фуры, и взрывоопасный транспорт двинулся под охраной казаков и моряков в дальний – полутысячеверстный путь.

В том воистину адском походе Василий и сдружился с судовым юнгой Ваней Порубко, по кличке Казачок, поскольку тот, как, впрочем, и юнкер Колчак, был выходцем из черноморских казаков и вместо матросского платья носил неизменную черкеску.

На обед капитан пригласил дорогих гостей в свою каюту, где и был накрыт стол на троих. И хотя в посвежевшем море «Гаджибей» изрядно покачивало – вестовой даже застелил стол мокрой скатертью, чтобы не съезжали тарелки, – Саша, который вдруг почувствовал, как столь радужный доселе морской мир несколько поблек и стал весьма неуютен, все же заставил себя сесть за стол. Уха из султанок, сдобренная красным перцем и красным же луком, показалась преотвратной настолько, что он едва не выскочил из-за стола без спросу и не бросился на свежий воздух. Отец насмешливо поглядывал на побледневшее лицо сына, видимо, вспоминая и свои первые морские ощущения. Он попытался приободрить его, рассказав французский анекдот про некоего абсолютно лысого господина, у которого в ресторане вдруг в тарелку свалился сверчок. «Поскользнулся, милый?!» – спросил господин.

Саша вежливо изобразил подобие улыбки. Он стоически выдержал до конца обеда, отведав лишь зеленого кислющего яблока на десерт.

– А не постоять ли нам на руле, Александр свет Васильевич?! – великодушно предложил Порубко, поднимаясь из-за стола. Все трое сотворили послетрапезную молитву и покинули каюту.

На мостике, продуваемом свежим ветром, капитан велел рулевому матросу, рыжеусому дядьке в полотняной рубахе, передать штурвал «господину гимназисту». Саша, разведя до предела руки, с трудом ухватился за отполированные ладонями рулевых до матовой желтизны деревянные рукояти.

– Ложись на чистый зюйд! – скомандовал Порубко. – Так, чтобы эта стрелка смотрела на букву «S», – пояснил он, постучав пальцем по стеклу путевого компаса.

– Ну, ворочай вправо! Смелее…

Саша изо всех сил приналег на рулевое колесо, и оно нехотя повернулось. Сразу же нос парохода, увенчанный бушпритом («Гаджибей» нес и парусную оснастку на двух мачтах), медленно пошел вправо, отворачивая от берега. Мальчик не сразу поверил, что вся эта железная махина с дымящей трубой и высоченными мачтами, подчинилась движению его рук; но она подчинилась! Пароход закачался сильнее, подминая под себя встречную волну. Качка стала килевой, да Саша уже и не замечал ее – дурнота прошла сразу, как только он ощутил в своих руках власть над огнедышащим кораблем. Глаза сияли гордостью – видели бы его сейчас питерские одноклассники! Видели бы Катя, мама! Ведь это он сейчас сам – сам! – ведет большой пароход со множеством людей и грузов на борту. И никто из пассажиров даже не подозревает, что «Гаджибей» повернул на юг не кто иной, как гимназист третьего (уже переведен в третий) класса Александр Колчак.

Это упоительное счастье длилось с четверть часа, хотя мальчику и показалось, что он отстоял за штурвалом целую вахту.

– Ну что, теперь уж, верно, моряком будешь? – спросил капитан Порубко. Саша ответил не сразу. Ему не хотелось обижать этого замечательного человека, но он сказал то, что давно уже было им решено:

– Нет. Я, как папа, буду пушки делать.

Перед глазами встали огромные пролеты обуховских цехов. Поднятые на цепях стволы гигантских орудий – что там Царь-пушка! – медленно плыли под закопченными стеклами заводских кровель. Огромные зевластые – из них стреляли не люди по людям, а государства по государствам…

– Вы ведь читали сочинение господина Жюль Верна «Из пушки на Луну»? – спросил Саша. – Так вот и я хочу такую пушку построить, чтобы в снаряде до Луны долететь.

– Охо-хо, – засмеялся старый капитан. – Да зачем вам Луна, коли мы еще свою Землю-матушку как след не знаем?

– Как это не знаем? – изумился Саша. – Столько путешественников было, все карты давно составлены.

– Все да не все… – Порубко достал из шкафа глобус на резной подставке. – Вот видите, у Земли две макушки, два полюса – Северный и Южный, а ведь ни одна живая душа туда не добралась, не посмотрела, как она эта ось мира через те полюса проходит, на каких таких подшипниках вертится? А вот вам, господин гимназист, целый застывший океан при полюсе, где люди только-только по самому краешку чуток прошли и всё. А сколько ж там земель еще не открытых, островов… Ого-го! А вы на Луну собрались. Да у нас еще тут на Земле столько делов! Ну, как, уговорил?

– Я подумаю, – дипломатично ответил мальчик.

– Ну, что ж, брат Пушкин, тебе виднее. Айда, чай пить.

И они снова спустились в капитанскую каюту, где вестовой привинтил к столу маленький дорожный самовар-кубышку из надраенной до зеркального блеска латуни. Чай пили турецкий с колотым сахаром, миндалем и сушками. А Порубко с отцом приняли по стопочке старки за успешное завершение того «порохового похода», из которого они вернулись не отроками, но мужами…

* * *

В Севастополь «Гаджибей» прибыл к полудню, когда с полукруглой о двух ярусах белой Константиновской батареи гулко и туго рванула воздух полуденная пушка. Пароход стал под разгрузку в квадратный ковш Артбухты, а отец с сыном, оставив дорожные вещи в каюте («Гаджибей» собирался в обратный путь через три дня), сошли в город. Первым делом они поднялись на центральный холм, увенчанный белым храмом с цветными – красно-сине-зелеными – круглыми оконцами вроде судовых иллюминаторов. В наружные стены главного храма Севастополя были вделаны мраморные плиты с именами павших адмиралов. Сняв фуражки и взяв их, как положено, в левую руку козырьком вперед, Колчаки старший и младший поднялись на паперть. С замиранием сердца Саша вошел под высокие своды в полумрак, слегка расцвеченный цветными бликами. Слева по всей стене поблескивали золотом беломраморные доски с именами Георгиевских кавалеров, получивших эти знаки высшей воинской доблести во дни севастопольского стояния.

Купив свечи Василий Иванович, забыв о сыне, стал возжигать их одну за другой перед заупокойным крестом, потом долго писал поминальный список: «Помяни, Господи души убиенных воинов твоих: Петра, Феодора, Степана, Алексея, Николая, Василия, Михаила, Карпа, Александра…»

Позже Саша прочтет в книге отца «Война и плен»:

«…Беспрестанно падавшие снаряды поражали то человека, то станок, то орудие, то падая в толщу насыпи, разворачивали ее и превращали в безобразную груду земли. Вот затлелись от бомбы туры и фашины. Солдат хватает мокрую швабру и, перекрестившись, влезает в забрасываемую снарядами амбразуру – пожар потушен, солдат убит. Впрочем, о смерти не задумывались, да и некогда просто было. Вот взвизгнуло ядро, пролетевши через самую середину амбразуры. Здоровый, красивый матрос, наводивший орудие, с улыбкой что-то приговаривая к выстрелу, незаметно осел, съежился, согнулся – и медленно, почти плавно рухнул наземь. Ядро снесло ему полчерепа. Рядом стоящий товарищ сорвал с себя фуражку, нахлобучил торопливо на кровавую голову мертвеца и спокойно заступил на его место. Весь забрызганный кровью своего предшественника, он хладнокровно наводил орудия, держась правой рукой за клин и отдавая команду прислуге. Ни секунды не было потеряно, и ответный выстрел загремел в свой черед…»

Если бы прапорщик морской артиллерии Василий Колчак написал свою «Войну и плен» прежде «Севастопольских рассказов» поручика горной артиллерии Льва Толстого, его литературный успех в России был не менее заметен, чем дебют его собрата по оружию. Но он сподобился написать свою хронику лишь спустя полвека после пережитых событий.

Помянув соратников по Гласисной батарее, полковник Колчак спустился по приалтарной лестнице в крипт – нижний храм, где под напольным крестом из черного мрамора покоились останки великих севастопольских адмиралов – Лазарева, Истомина, Корнилова, Нахимова…

ОРАКУЛ-2000. Лежать бы и адмиралу Колчаку вместе с ними, если бы смерть подкосила его на три года раньше, чем пришла к нему. Но и останки великих адмиралов не пощадили: в двадцатые годы «археологи» из НКВД пытались обнаружить в усыпальнице адмиралов драгоценные ордена на истлевших мундирах, кортики и сабли с золотыми эфесами. До них это пытались сделать англичане с французами, сразу же по горячим следам, по не остывшим от пожарищ севастопольским камням. В 1918-м в гробнице шарили кайзеровские любители старины. В 1942-м – фашистские офицеры. В 1992 году кости героев Севастополя шустрый питерский студент увез в коробке из-под бананов в Ленинград, еще не ставший Петербургом. Якобы на судебно-медицинскую экспертизу. Те ли черепа, не те – неизвестно до сих пор. Но в тот же год некий шофер из Иркутска заявил телерепортеру, что он знает, где лежит скелет адмирала Колчака.

Лихолетье России уравняло их истинные могилы в безвестье… Остались только кресты, где были первоначально похоронены севастопольские адмиралы, где был расстрелян Колчак, где была убита семья отрекшегося императора. Некрополь великих сынов России исчез, как град Китеж…

Из Владимирского собора Василий Иванович повел сына крутыми трапами-спусками в сторону вокзала, точнее в горную слободу Бомборы. Город еще хранил многие следы военного разрушения: то тут, то там попадались руины домов с пустыми глазницами, пробоины-проломы в каменных заборах, Саша набрал целый карман штуцерных пуль и чугунных осколков.

Севастополь слишком долго, почти до скобелевских побед в Болгарии, простоял в развалинах, без права держать в своих бухтах военные корабли. И вот за шесть последних лет он стал оживать, отстраиваться заново. Год назад, пояснял Василий Иванович сыну, на стапелях севастопольского адмиралтейства были заложены первые в мире многобашенные броненосцы «Синоп» и «Чесма». Да и сейчас хорошо было видно с высоты, как дымили в Южной бухте военные пароходы, как белели паруса сновавших пакетботов.

Морская синева была ровно налита во все разрывы городского ландшафта. Местами она стояла выше крыш, местами пропадала за взгорбьями холмов. Колонна Затопленным кораблям белела как поминальная свеча в честь севастопольских героев.

– Куда мы идем? – спросил Саша, подбирая очередной осколок.

– В Бомборы, в слободу отставных бомбардиров. Там живет Павел Лукич Рогов, бывший канонир нашей Гласисной батареи. Я ему жизнью обязан.

Только тут Саша заметил, что отец несет в руке небольшой, но увесистый сверток.

Когда столичный гимназист увидел этот крутой склон, заросший айлантом, дерезой и прочей дикой зеленью, сквозь которую краснели углы черепичных кровель, он не сразу понял, что там живут люди. Как можно ютиться на такой крутизне? Носить туда воду, дрова, хлеб и прочую провизию? Так могут селиться разве что горные ласточки, чьи гнезда торчат одно из-под другого. Но так жили в Бомборах люди. Множество семейств осевших в Севастополе отставных солдат и матросов, большей частью из бомбардиров давно минувшей войны, освоили каменистый склон, как смогли, настроили домиков-мазанок, налепили двориков с подпорами, насадили в долбленых ямах яблонь, абрикосовых, вишневых, грушевых, персиковых, ореховых деревьев и, похоже, вполне примирились с неудобствами косогора.

Домик старого канонира Павла Лукича Рогова они отыскали не без помощи местных пацанят, которые с нескрываемым восторгом взирали на гимназическую форму нездешнего мальчика и серебряные погоны полковника с острой черной бородкой и совершенно лысой головой. Они сопровождали столь редкостных гостей в Бомборах до самой верхотуры, где на третьем ярусе книзу крепился невесть как к скале белый мазаный домик в два голубых окошечка. На пронзительные вопли мальчишек вышел хозяин домика – дед Павлуха в белой холщевой рубахе с закатанными рукавами.

– Господи Исусе, Василий Иваныч, ты ли голубчик?! И с сынком никак?! Вот ведь радость-то какая вышла. Вот ведь случай сподобился!

Василий Иванович снял фуражку, и они облобызались, после чего старик почему-то заплакал. Но тут же пришел в себя и зычно крикнул домочадцев:

– Варька, Глашка – жив-ва стол накрывайте! Гляньте кто к нам пожаловал-то!

Из домика выскочили обе снохи Павла Лукича, потом выплыла сама хозяйка, прелюбезная Марфа Карповна, и в крохотном дворике закипело столпотворение вокруг столика под куцым виноградным навесом. Откуда-то возник и старший внук отставного бомбардира Степка. Вихрастого Степку с облупленным конопатым носом совсем не смутило гимназическое великолепие юного гостя. Он тут же потащил Сашу еще выше – на самую макушку Бомбор, которую еще не успели застроить и где в рыхлых кремовых каменьях у него были спрятаны главные сокровища: старое бомбическое ядро, жестянка с пуговицами от английских, французских, сардинских и русских мундиров, нерасплющенные штуцерные пули, здоровенные, как бутылочные пробки, английский тесак, два бомбардирских погона…

Отсюда, с новой высоты, город открывался в новом великолепии. Море входило в город глубоко и извилисто, всеми своими многорогими бухтами. В разрывах крон виднелись корабли и бастионы.

– Вона – там Лазаревские казармы, там матросы живут. А вон – Царская пристань, туда царева яхта приходит. А за ней Минная стенка – корабли при ней стоят. А дальше на том берегу – Михайловская батарея. А то – Павловская. А вона – Малахов курган!

Степка втянул воздух чуткими ноздрями и распорядился:

– Наши за стол садятся! Айда скорее, а то ничего не останется.

За столом, сколоченным из старых, но крепких корабельных досок, накрытых льняной скатеркой, сидели под виноградной сенью гость и хозяин дома. Мальчиков посадили рядом, заставив Степку отмыть руки с мылом. У Саши ладони тоже почему-то оказались в ржавчине, глине, черной смоле… Он с восторгом оглядывал крохотный дворик и домик, как бы нависший над бухтой и городом. К тому же, как пояснил Степка, под черепицей жили белки, воровавшие у деда и у соседей грецкие орехи, а на самой кровле грелись зобастые ящерицы гекконы, похожие на маленьких китайских дракончиков.

Обед был великолепен! Во всяком случае в Питере такого Саша никогда не пробовал: в глиняных мисках дымилась наваристая уха из барабулек и бычков, приправленная сладким красным перцем, затем одна из снох поставила на стол большое блюдо с голубцами в виноградных листьях, политыми сметаной, затем появились оловянные парадные кружки, полные черешневого киселя. А посреди стола в граненом графинчике рдело вино из шелковицы. Рядом же возвышалась бутылка шустовского коньяка, привезенного полковником морской артиллерии из самого Петербурга.

Первую чарку Василий Иванович и Павел Лукич подняли за убитого пулей в сердце через амбразуру батарейного командира лейтенанта Юрьева, потом за славного тезку канонира Рогова и, конечно, за адмирала Павла Степановича Нахимова.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «В роковой день 26 мая мы потеряли нашего батарейного командира лейтенанта Юрьева. – сетовал в своих записках Василий Иванович Колчак. – Тяжела, мучительна была служба на кургане, да и всюду в Севастополе. Вконец подорванные непрерывными потрясениями нервы совершенно притупились, и только гнет какой-то лег на плечи. Этот гнет спаял в моем представлении все пережитые дни в одну сплошную, однотонную массу физических и нравственных страданий. На фоне ее резко выделились моменты сильнейшего подъема чувств. Одним из таких моментов для меня была смерть Юрьева. Проходя по батарее, он остановился у одной из 24-фунтовой пушек во время ее заряжания. Матрос вынул из принесенного кокора заряд (помню даже – в красном мешке), хотел вложить его в канал орудия, тяжело был ранен осколком гранаты, лишился чувств и уронил заряд на платформу. Юрьев моментально поднял заряд, схватил прибойник для заряжания и – незаметно, вдруг – склонился на дуло орудия. Он не произнес ни звука, ни стона. Смерть наступила мгновенно. Пуля через амбразуру поразила его в сердце».

Отдохнув с дороги и после сытного обеда, дождавшись, когда спадет полуденный зной, Василий Иванович и Павел Лукич в сопровождении Саши и Степки тронулись в путь к Малахову кургану. На сей раз Колчак-старший взял извозчика, на котором все вчетвером приехали в самый центр Севастополя. Степка первый раз ехал в пролетке и потому сидел притихший и гордый, поглядывая по сторонам в тщетной надежде узреть на тротуарах кого-нибудь из знакомых. Саша полагал, что Малахов курган возвышается посреди города, как тот холм, на котором стоит Владимирский собор. Но оказалось, что до него еще добираться и добираться. Сначала они прошли сквозь невысокую, но торжественную колоннаду Графской пристани, спустились по гранитной лестнице к причалу, откуда к вящей радости обоих мальчишек пересели на небольшой катер-паровичок, который через полчаса доставил их на Корабельную сторону. Затем долго шли мимо Морского госпиталя до Аполлоновой слободы, поднялись через одну из арок старинного лазаревского акведука в гору и, наконец, предстали у подножия широкого не очень, впрочем, высокого взгорбья.

– Вот тебе, Сашок, и Малахов курган! – сказал Василий Иванович, снял фуражку и размашисто перекрестился. То же сделал и Павел Лукьянович Рогов, который по случаю такого похода обрядился в старый бомбардирский мундир с унтер-офицерскими погонами.

– Пап, а кто такой Малахов?

– Шкипер был, пьяница несусветный при адмирале Лазареве еще… Жил под самым Курганом, с тем и попал в историю. Да не в нем суть. Роковое место этот курган: адмиралу Истомину оторвало ядром голову, потом тяжко ранило опять же ядром адмирала Корнилова, а потом пуля ударила в висок адмиралу Нахимову. Адмиральская Голгофа… Да и матросская тоже.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Жизнь на кургане становилась все тяжелее и мучительнее. Убыль людей увеличивалась со дня на день. От прицельных выстрелов мы еще в некоторой степени были защищены земляным бруствером толщиною около 20 футов и до 8 футов в вышину, но от навесного огня спасения не было…

…Посмотрел – весь низ моей шинели в клочки изодран осколками гранат, очевидно проскочивших у меня под ногами во время бега. И ни одной царапины. А ведь я слышал у самых ушей своеобразное порханье осколков, самого малого из которых вполне достаточно было бы, чтоб отправить меня к праотцам…

В этом же месяце Малахов курган лишился своего начальника, капитана 1-го ранга Юрковского. Обходя батареи, он направился к башне и встретил по дороге капитана Станиславского. Разговаривая с ним, Юрковский остановился у самого входа в башню. В это время близко над ними разорвалась бомба и осколками тяжело ранило в бок Юрковского. Станиславскому же оторвало пальцы на ноге. Ему два раза делали ампутацию, но он не перенес ее, несмотря на свое атлетическое сложение, и через две недели скончался от гангрены. Юрковский прожил всего несколько дней».

Они поднялись на самый верх по дорожке, окаймленной туями, бересклетом, акациями, – к оборонительной башне, со стен которой еще не исчезли выбоины от осколков вражеских бомб и ядер. Неподалеку стоял крест над братской могилой русских и французских солдат. На нем Саша прочитал вслух надпись: «Смерть примирила их здесь».

ОРАКУЛ-2000. Кто мог подумать, что в декабре 1917-го здесь снова прольется кровь русских морских офицеров? По наущению большевистских вожаков их будут расстреливать свои же русские матросы – «во благо мировой революции». Пройдет слух, что среди расстрелянных был и мичман Горенко, брат известной поэтессы Анны Ахматовой. Она откликнется на эту жуткую весть строчками, которые станут эпитафией всем, для кого Малахов курган стал офицерской Голгофой.

Для того ль тебя носила

Я когда-то на руках,

Для того ль сияла сила

В голубых твоих глазах!

Вырос стройный и высокий,

Песни пел, мадеру пил,

К Анатолии далекой

Миноносец свой водил.

На Малаховом кургане

Офицера расстреляли.

Без недели двадцать лет

Он глядел на Божий свет.

В ночь с 15 на 16 декабря кровавого 1917 года было убито 23 офицера, среди них – три адмирала и генерал-лейтенант военно-морского судебного ведомства, командующий Минной бригадой капитан 1-го ранга И. Кузнецов, частенько бывавший в доме Колчаков.

* * *

День завершился поездкой на Братское кладбище, чей пирамидальный храм, похожий на солдатский шатер, белел на том берегу главной бухты. Не было в мире более светлого, более солнечного кладбища, чем эта севастопольская Валгала, напоминавшая скорее дворцовый парк, чем некрополь. Среди вечнозеленых туй, стоявших меж белых обелисков и склепов, как зачехленные знамена, разбегались по склону этого последнего бастиона, который не взять никому никаким приступом, дорожки, проложенные к полковым плитам. Лишь один раз вздрогнул Саша: из сухой прокаленной земли торчал корень, похожий на человеческий локоть.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Раздался крик “французы!”. Карпов, проходивший около башни в свой блиндаж, велел пробить тревогу; но барабанщик был убит, и тревогу протрубил стоявший тут же горнист. Послышалась частая, будто горох сыпался из мешка, перестрелка. В момент приступа я находился на левом фасе Гласисной батареи, у крайнего 68-фн. орудия, заряженного мелкою картечью с ядром. Я видел, как ряды синих мундиров смешались и рассеялись после выстрела, но взвившаяся пыль и пороховой дым скрыли от меня остальное.

Несколько выстрелов, разумеется, не могли удержать движения одушевленных масс. Французы всё шли и шли вперед к кургану. Я поднял первый попавшийся пальник с дымящимся фитилем, схватил ручную гранату и пробежал к правому фасу батареи. Но здесь не удалось сделать ни одного выстрела. Орудия были или засыпаны землею, или подбитые лежали на сломанных станках. Французы, вскочившие в ров, по лестницам быстро взобрались через амбразуры и бруствер на батарею. Началась рукопашная схватка. На площадках кургана наши солдаты отдельными группами боролись с подавляющею массою французов. Дрались с ожесточением – штыками, прикладами, банниками, кирками, лопатами, всем, что было под рукою, чем попало, даже камнями. Шагах в 10 от Гласисной батареи, близ башни, лежал генерал Буссау. Окруженный небольшим числом наших солдат и ополченцев, бросился он к батарее, но зуавы стреляли по ним почти в упор, как в мишень. На батарее Жерве, внизу, с правой стороны кургана, бился князь Багратион во главе дружины 47-го курского ополчения. Ополченцы с топорами бросились на французов. Неприятель подавил их только массою.

Рядом с нашей батареей, на правом переднем фасе кургана, был редан в 3 орудия: одно из них действовало по бывшему нашему Камчатскому люнету и два – на случай штурма. Командир редана, прапорщик конной артиллерии Постников, в первые минуты штурма долго защищался. Завязался страшный рукопашный бой. Нахлынувшая масса зуавов и венсенских стрелков бросилась на горсть мужественных защитников редана. Постников и его команда были буквально подняты на штуцерные тесаки (sabre-baionette), которые играли у неприятеля роль наших штыков. Как теперь помню симпатичное, молодое, с еле пробившимися усами лицо этого храбреца. Постников недавно был выпущен из корпуса и по прибытии в Севастополь прямо назначен на Малахов курган. Он часто заходил в наш блиндаж по вечерам побеседовать и посмеяться после тяжелого, томительного севастопольского дня.

Не зная, что делать, я искал батарейного командира. Только хотел я спуститься с батареи по трапу, как вдруг наткнулся на колонну алжирских стрелков (Tirailleurs IndigMies). Их зверские черные лица дико смотрели по сторонам. Колонна шла скорым шагом, с ружьями наперевес, от батареи Жерве к башне. В глазах у меня запестрело от их красных, синих, белых плащей; капюшоны надеты на голову, придавая и без того свирепым физиономиям еще более грозный вид. Я инстинктивно бросился обратно, на левый фланг батареи. Тут все смешалось – матросы, солдаты, французы. В неприятельских траншеях еще раздаются сигнальные звуки труб и барабанов. Всюду звенят шомпола, слышен треск, стук оружия, крик, гам и стоны раненых. Вот уже на бруствере развевается трехцветное знамя!.. Вдруг я почувствовал сильный удар в плечо, упал, не мог подняться, но не терял сознания. Я видел, как минутой позже моего падения взошел на батарею по мостику, переброшенному через ров, французский генерал Мак-Магон. За ним шел довольно многочисленный штаб. Офицеры были в полной парадной форме, щегольски одеты, в новых блестящих эполетах, разноцветных востреньких кепи, с обнаженными шпагами в руках. Почему-то они остановились около места, где я лежал. Видя, что я приподнимаюсь и не могу подняться, один из офицеров помог мне. Очутившись среди блестящей свиты Мак-Магона, я вдруг заметил, что сапоги мои и шинель в крови, и на правой руке рана. “Ура” то близилось, то глухо звучало вдали, мешаясь с криком: “Vive l’empereur!” Французы овладели уже Гласисной батареей. Между орудиями и около них валялись убитые и раненые, большею частью наши матросы и солдаты. Малахов курган был занят. На башне также развевался трехцветный флаг. Кто-то закричал, по-видимому, отдавая приказание; ко мне подошли два молоденьких солдата, почти мальчики, тоже раненые. Они отправлялись на перевязочный пункт и попросили меня за ними следовать. Но я так ослабел и чувствовал такую сильную боль в плече, что с трудом мог двигаться. С раннего утра я ничего не ел, а все, что пришлось пережить в эти истинно ужасные минуты, сжимало сердце томительною болью».

* * *

На обратном пути отец дал по рублю двум сторожам-ветеранам, несшим вахту у железных ворот.

– Эх, мне бы здесь лечь после трудов земных… – вздохнул Василий Иванович, оглядываясь на Братский стан. Будто чувствовал – не суждено ему иметь своей могилы. Успенское кладбище в питерском селе Мурзинка, где упокоят его останки в 1913 году рядом с могилой жены, снесут в советские времена, и на их безвестных костях возведут очередной жилой массив.

* * *

Обратно в Одессу возвращались на ставшем уже родном «Гаджибее». Ночью Саша вышел из каюты на палубу. Экономя топливо, пароход шел под парусами, благо попутный ветер позволял идти почти той же скоростью, что и под парами. Падали звезды, и паруса казались огромными сачками для ловли этих стремительных мотыльков. Верхушки мачт покачивались среди созвездий; туго обтянутые снастями мачты походили на стрелы, нацеленные лучником в небо. Переблесками лунной дорожки море таинственно роднилось с ночными светилами.

Весь Колчак, каким он известен миру, – Колчак-Полярный, Колчак-Порт-Артурский, Колчак-Балтийский, Черноморский, Сибирский – пошел от той самой первой детской встречи с Севастополем.

Военный риск отца, его умение превозмогать страх и делать под навесом смерти то, что нужно для боя, – все то, что коротко зовется словом «мужество», войдя в кровь отца, передалось генетически и сыну.

Много лет спустя, когда вице-адмирал Колчак командовал Черноморским флотом, он в урочный час велел шоферу ехать в Бомборы. Автомобиль с трудом одолел крутизну единственной в слободе проезжей дороги. Адмирал выбрался из авто с полпути и пошел пешком, повинуясь памяти детства. Домик старого бомбардира был еще цел, но самого хозяина Бог прибрал еще на исходе века. О Степке Рогове удалось узнать, что сложил он свою матросскую голову в Порт-Артуре на эскадренном броненосце «Севастополь», которым командовал тогда незабвенной памяти Николай Оттович Эссен.

Адмирал молча спустился к автомобилю.

ОРАКУЛ-2000. Мог ли предположить Василий Иванович, отбивая на Малаховом кургане атаки англичан и французов, что сын его станет британским офицером, внук – французским солдатом, а праправнук – американским? Но все произошло именно так…

Глава вторая

«Надо Колчака спросить»

Осенью 1888 года четырнадцатилетний Саша Колчак впервые надел не матросский костюмчик, купленный мамой в конфекционе, а флотскую робу кадета, сшитую в швальне Морского кадетского корпуса портными-матросами. Из 3-го класса гимназии он перевелся в Училище «и по собственному желанию, и по желанию отца». Не возражала против выбора сына и мама – Ольга Ильинична, брат которой – дядя Сережа – был морским офицером.

«В канцелярию Морского Училища

Подполковника Колчака В. И.

Прошение

Желая определить на воспитание в младший подготовительный класс Морского Училища сына моего АЛЕКСАНДРА КОЛЧАКА, я, нижеподписавшийся, имею честь представить при сем метрическое свидетельство о рождении и крещении его, и мой послужной список.

Если по принятии Александра Колчака в Училище, начальство оного признает нужным исключить его вследствие дурного его успеяния или поведения, а также вследствие таких болезней, которые препятствуют службе на флоте, то я обязываюсь, по первому требованию Училища, без замедления взять его обратно на свое попечение.

Марта 22 дня 1888 года.

Подполковник Колчак

С-Петербург,

Поварской пер., дом 6, кв. № 6»

* * *

Первое знакомство с будущими однокашниками вышло не очень веселым. Некий рослый и разбитной кадет-переросток, явно кичившийся тем, что в Корпусе он как у себя дома стал раздавать направо и налево клички оробелым новичкам.

– Колчак? – переспросил он, когда Саша назвался, – Ха-ха! Стульчак! Колчак-Стульчак!

Саша побледнел, крепко сжал кулаки и негромко, но твердо заявил обидчику:

– Если вы еще раз меня так назовете, я ударю вас по лицу!

Рослый кадет несколько озадачился, но быстро нашелся:

– А зачем вам кличка?! У вас фамилия такая, что и клички не нужно – Кол-чак!

Откуда ему было знать, что древняя тюркская фамилия означала «боевая рукавица», что один из прапращуров погребен на почетнейшем кладбище янычар в Стамбуле.

Необычная фамилия доставляла немало проблем и Сашиному отцу, дружившему с композитором Бородиным. Василий Иванович много и подробно рассказывал ему то, что, правда, сам знал из исторических книг, – о жизни половецких ханов и их воинов, о своем историческом предке трехбунчужном паше Колчаке. Бородин в тот год напряженно работал над оперой «Князь Игорь». Своего половецкого князя он назвал Кончаком – уж не по созвучию ли с древней фамилией друга? Какого же было его недоумение, когда после премьеры Василий Иванович не только не поздравил приятеля, но и вообще перестал с ним здороваться. Позже выяснилась причина его гнева:

– Как вы могли назвать половецкого хана Кончаком?! Это же в переводе – «штаны». Хан Штаны! Колчак – другое дело: это означает «боевая рукавица».

* * *

Звезда Александра Колчака начала свой взлет уверенно и круто. В Корпусе он шел все время первым, реже вторым.

В 1892 году Саша нашивает на свои погончики две золотистые лычки младшего унтер-офицера. Это его первое повышение в чине.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Кадет, среднего роста, стройный, худощавый брюнет с необычайным, южным типом лица и орлиным носом поучает подошедшего к нему высокого плотного кадета. Тот смотрит на своего ментора с упованием… Ментор этот, один из первых кадет по классу, был как бы постоянной справочной книгой для его менее преуспевающих товарищей. Если что-нибудь было непонятно в математической задаче, выход один: “Надо Колчака спросить”». Это слова однокашника «ментора-энциклопедиста» Д. В. Никитина, ставшего контр-адмиралом.

И еще одно гардемаринское свидетельство человека, который с младых ногтей и до первой седины в волосах пойдет за Колчаком всюду, куда тот его позовет. Михаил Смирнов, кадет младшей роты, впервые увидев гардемарина Колчака с унтер-офицерскими лычками, назначенного в роту фельдфебелем, напишет, будучи контр-адмиралом, так:

«Колчак, молодой человек невысокого роста с сосредоточенным взглядом живых и выразительных глаз, глубоким грудным голосом, образностью прекрасной русской речи, серьезностью мыслей и поступков внушал нам, мальчикам, глубокое к себе уважение. Мы, тринадцатилетние мальчики, чувствовали в нем моральную силу, которой невозможно не повиноваться, чувствовали, что это тот человек, за которым надо беспрекословно следовать. Ни один офицер-воспитатель, ни один преподаватель корпуса не внушал нам такого чувства превосходства, как гардемарин Колчак. В нем был виден будущий вождь».

РУКОЮ ИЗЫСКАТЕЛЯ. Питерский историк Константин Богданов отмечает: «В Корпусе его более всего интересовали военные науки, при этом морскую артиллерию он, помимо официальной программы, изучал на практике на Обуховском заводе. Бывавший на заводе и гостивший в доме отца английский промышленник миллиардер Армстронг, нажившийся на производстве пушек и удостоившийся впоследствии звания лорда, оценил знания морского кадета по пушечному делу и предлагал ему в будущем должность инженера на своем заводе.

Здесь же, на заводе, юный Колчак по собственной инициативе приобрел навыки слесарного дела».

В свой последний гардемаринский год Колчак принял настоящее морское крещение. Старый учебный парусник «Скобелев», на котором гардемарины выпускного курса пришли в Либаву, попал в жесточайший шторм близ шведского острова Готска-Санден. Та осень 1894 года могла стать последней в жизни не только героя этой книги, но и тридцати будущих мичманов нового выпуска. У ветхого судна с маломощной паровой машиной почти не было шансов одолеть разбушевавшуюся стихию. Десятибальный шторм вызвал такой прогиб корпуса, что сдвинулись паровые котлы. В Кронштадте, куда все-таки дотащился израненный «Скобелев», только ахнули, когда осмотрели старый пароходо-фрегат, и сразу же поставили его, уже не на ремонт, а на разделку.

Этот шторм и этот последний поход «Скобелева» описал в одном из шведских журналов его участник, тогдашний гардемарин Арно фон Шульц, ставший впоследствии финским писателем. Вот отрывок из его воспоминаний.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Штакельберг (капитан “Скобелева”) поднимает свое спокойное, уверенное лицо к небу. Его серые глаза следят за низкими тучами, а привычное ухо прислушивается к равномерному визгу фалов и сигнальных линей. Брам-стеньга и брам-рей стравлены на палубу и закреплены. Первые приготовления к встрече с крепким ветром сделаны. Пару минут он стоит неподвижно, потом кивает старшему офицеру, и тот тихо говорит мне:

– Гардемарин Шульц, всех наверх, поднять якорь.

У меня вырывается вздох облегчения: наконец-то!

Громким резким голосом, который прорывается сквозь вой ветра, я кричу:

– Унтер-офицеры к люкам!

“Фи, фи, фи, фи, фир-р-р-р!” – звучат дудки одна за другой; какое-то мгновение я даю унтерам, чтобы они успели собраться, и вот уже снова я слышу свой голос:

– Всех наверх, поднять якорь! – и дружный крик унтер-офицеров через люки: “Все наверх, поднять якорь!”

Целых два года мы тренировали голос. Не годится шептать, если хочешь, чтобы твои команды исполнялись в свежую погоду. Стены кают-компании, где мы жили, звенели от наших пронзительных команд, а старые адмиралы в картинной галерее удовлетворенно кивали нам, когда мы дерзко кричали в юношеском высокомерии: “Отдать булини, фор-марса-реи поперек, грот-марса-рей на ванты” или что-нибудь в этом роде.

…Я поворачиваюсь к старшему офицеру, отдаю честь и уступаю ему место: теперь он принимает командование кораблем, а я возвращаюсь на свое место на баке под началом старшего лейтенанта.

– Брашпиль пошел! – звучит команда для нас – тех, кто на баке. Матросы налегают на рычаги, и брашпиль медленно начинает вращаться, в то время как палы поют свое монотонное “клик-клик”. Все быстрее и быстрее идет брашпиль. Мы бежим круг за кругом, подпрыгивая каждый раз, когда под нами оказывается якорная цепь, а она равномерно и неуклонно выходит вверх из клюза, где ее моют из брандспойта, а потом, через три четверти оборота брашпиля, скрывается в цепном погребе. Ветер сильный, цепь натянута и слегка дрожит. С бака, перегнувшись через борт, за цепью следит старший офицер, между тем как она все медленнее и медленнее ползет через клюз. Вот он выпрямляется, поворачивается к капитанскому мостику, и его протяжный крик прорезает воздух:

– Якорь на пане-е-е-ере!

Спины на рычагах дугой выгибаются от напряжения, а цепь теперь ползет еле заметно, дюйм за дюймом. Рывок, и снова крик:

– Якорь поднят! На капитанском мостике старший офицер берется за машинный телеграф, и вот уже начинает медленно вращаться винт, а команда торопливо поднимает ставший теперь легким якорь.

– Стоп брашпиль! Накат! – команды следуют одна за другой, но против обыкновения якорь сегодня не укладывают на подушку у планширя, а вытаскивают на палубу и тщательно закрепляют.

В воздухе пахнет штормом. “Шторм, слава Богу! – думаю я. – Наконец-то шторм!”

Новая команда прорезает воздух:

– На ванты, приготовиться травить марса-реи и стеньги!

“Это серьезно, – думаю я, – такого при нас еще не бывало…” – и становлюсь у вант фокмачты, чтобы бежать на свое место на фор-марсе, как только будет дана команда.

– На марсы и салинги! – снова звучит команда, и мы бежим вверх по вантам, каждый на свое место.

Там, наверху, ветер резкий и холодный. Мы медленно идем под парами к выходу из внешней гавани. Удивительный вид расстилается передо мной. Насколько хватает глаз, на западе до самого горизонта – бесконечный ряд пенящихся волн, которые несутся к югу; на севере – сплошной белый хаос, там волны яростно бросаются на пирс и, разбиваясь об огромные бетонные блоки, падают обратно.

Тяжело переваливаясь с носа на корму, “Скобелев” проходит мимо, выходя на курс норд-вест и наконец норд. Теперь мы идем почти прямо против ветра. Если и раньше он был сильный, то теперь просто бешеный: при встречном ветре невозможно дышать, а соленая вода, которую срывает с гребней волн, втыкает в лицо будто колючки.

Море бурное. Машина с трудом продвигает нас вперед против ветра и волн, которые раз за разом перекатываются через корабль и исчезают на корме в открытых шторм-портах и шпигатах. Теперь приходится держаться за штормовые леера, которые уже натянуты вдоль бортов.

Моя вахта закончена. С четырех часов утра я был на ногах, основательно устал и промок. Честь моему товарищу Колчаку, который принимает от меня вахту, и я ухожу с мостика, мокрый, но довольный и веселый: наконец-то, предстоит настоящий шторм. И Колчак кивает, довольный. Мы хорошо понимаем друг друга. За шесть лет мы подружились. Он, предками которого были турки, и я, потомок шведов, – для нас обоих всё это представляется большим приключением. Я сползаю вниз. Килевая качка ужасная. Старый корпус “Скобелева” трещит и скрипит; между грот-мачтой и палубой, то по правому борту, то по левому, открывается огромная щель, и мы забавляемся тем, что заталкиваем туда черные твердые галеты и смотрим, как они пропитываются соленой водой с палубы и раздавливаются. Камбуз потушен, нам приходится довольствоваться сухим пайком.

В кубрике гардемаринов воздух тяжелый; пахнет дымом от каменного угля, горелым маслом, сырой одеждой, рвотой. Здесь тоже сыро; то и дело шальная волна захлестывает трап, вода течет прихотливыми ручейками через мачтовое отверстие в палубе. Кое-кто из товарищей лежит и стонет, бледный как труп. Не каждый может привыкнуть к качке; и среди нас такие, кому придется покинуть Флот из-за морской болезни.

…Наверху все иначе. Темно. Завывание в оголенных мачтах превратилось в сплошной рев. Над верхушками мачт с бешеной скоростью проносятся серые тучи; то и дело метеором мелькает какая-нибудь звезда и тут же исчезает. На мостике, каждый со своей стороны нактоуза, стоят Штакельберг и вахтенный офицер, крепко держась за перила мостика и вглядываясь вперед.

Мы пробираемся к мостику. Колчак, который, очевидно, занял место кого-то из товарищей в качестве вахтенного гардемарина, сияет; он орет мне в ухо:

– Шульц, фок-рея лопнул, фок-рей имеет трещину, его разбивает. Возьми концы и ваги и обмотай! Штормовые паруса поднять: кливер, бизань, грот-штаг, шторм-гафель!

Он кричит во все горло, но я его едва слышу. Мы вместе идем в сторону носа. Когда бак опускается в долину между волнами, мы бежим вперед; когда он поднимается, мы хватаемся за леера и, скользя, карабкаемся наверх.

На баке вовсю работают под надзором старшего офицера. Увязывают вместе ваги, выкатывают бухты концов и складывают их высокой грудой, чтобы поднять потом на фор-марс, где фок-рей теперь весело пляшет взад и вперед, поневоле следуя за движениями корабля. Он то и дело сопровождает эту пляску тяжелыми ударами, которые отчетливо слышны здесь, внизу, даже сквозь вой шторма. Прекрасный спектакль для меня и Колчака, тогда как старший боцман и старший офицер с тревогой обмениваются между собой:

– Не дай Бог, если эта сволочь треснет и свалится! Тогда уж зяблику конец!

На самом деле эта фраза состоит из соленых чертей.

– Эй, гардемарины, что вам так смешно?! Быстро на марс! Примотайте ваги как следует к рею там, где он треснул, а рей привяжите к мачте! Вперед!

Мы слишком хорошо понимаем резкий окрик старшего офицера, но что нам за дело до его тревог? “Падай, чертов фок-рей! Мы-то хоть посмотрим, как это будет выглядеть”. Мы рьяно лезем по наветренным вантам; за нами карабкаются марсовые. Однако продвигаемся медленно. Приходится хорошенько держаться за ванты, чтобы не сдуло ураганным ветром; наши плащи-непромоканцы надуваются, как мячи. Фут за футом, и вот мы, наконец, наверху. “Бум, бум!” – молотит фок-рей по фок-мачте, а команда внизу осторожно брасопит рей поперек корабля, не решаясь натягивать брасы слишком сильно, чтобы треснувший рей не развалился.

Мы ловим рей, освобождаем поднятые к нам ваги и концы и начинаем осторожно приматывать ваги в треснувшем месте рея. Дело движется медленно, хотя мы трудимся изо всех сил рядом с опытными марсовыми. Страшно? Право, нам все нипочем! Если бы черт утянул наш корабль на дно, я думаю, что и тогда бы мы с радостью отправились в этот путь. Мы, действительно, не чувствуем ужаса происходящего – ни Колчак, ни я. Для нас все это лишь великолепное приключение.

– Давай, давай! Ах, что за шторм на Балтике! – горланим мы, и сами не слышим того, что кричим друг другу, между тем как пот льется градом, смешиваясь с дождем и соленой водой, которую шторм забрасывает даже сюда на верхотуру марсовой площадки; мы видим, как “Скобелев” то зарывается носом в кипящие волны, то встает на дыбы, будто жеребец.

С нашего места на фок-рее, где мы лежим, распластавшись и вжавшись подошвами к опорам для ног, мы видим, как внизу шторм-кливер крепят к шторм-кливер-штагу и он медленно идет вверх. Штаг этот здоровенный стальной трос добрых семи дюймов в толщину. Мы освобождаем конец фала, которым выбирали штаг, и проводим его через блок, пока он не попадает к тем внизу, кто натягивает его талями.

Через пару часов работа на фор-марсе закончена, и мы спускаемся вниз. Спускаемся медленно: ветер то прижимает нас к вантам, то отрывает нас от них, так что нам стоит немалого труда удержаться. Толстые просмоленные ванты дрожат от страшного напряжения, а канаты, штаги и фордуны жалобно воют под ветром, словно живые существа. Едва мы успеваем на мостик со своим рапортом, как получаем новое задание: ослабла обвязка пушек. Нечему удивляться: “Скобелев” – крейсер старого типа и его планширь не рассчитан на две современные дальнобойные 6-дюймовые пушки Кане, которые были установлены, чтобы мы, гардемарины, учились стрелять из современного оружия.

С грозового неба спускается темнота. Мы приближаемся к банкам острова Готска-Санден.

– Колчак, Шульц, – больше жестами, чем словами, командует вахтенный офицер, – на ванты, измерить высоту волн!

Мы медленно карабкаемся наверх: Колчак по подветренному борту, я – по наветренному. Мы держимся крепко: над планширем ветер адский. Взгляд ищет горизонт. Слишком низко, лезу повыше, еще выше…

Захваченный гигантским спектаклем, я на какую-то минуту забываю всё: корабль, офицеров, капитана, всё, всё. Серо-белая стена высотой от воды до неба со страшной скоростью надвигается на нас. На ходу она срывает гребешки волн. Воздух – сплошной кипящий, шипящий бело-серый хаос. Ближе, ближе, и вот этот хаос набрасывается на нас, как дикий зверь; гигантские серо-зеленые волны сдавливаются, “Скобелев” ложится на подветренный борт; вода потоком вливается через шторм-порты подветренного борта, и корабль скрывается в сплошном белом, пенящемся шквале. Меня прижимает к вантам с такой силой, что невозможно шевельнуться, невозможно дышать, невозможно думать. Все звуки исчезают; ураган поглощает всё своим ровным, оглушительным ревом, но я чувствую телом, как ванты, мачты и корпус дрожат, словно живые существа, охваченные диким страхом.

Все это длится одну бесконечную минуту, и вот шквал уже позади, и корабль снова поднимается, чтобы возобновить свою вечную качку: подветренный борт – наветренный, наветренный – подветренный. Еще один шквал, и снова тот же бело-серый хаос, и снова корабль дрожит от киля до клотика, как раненый зверь. Шквал за шквалом. Всякая работа внезапно прервана; все лица повернуты вверх; одна и та же мысль владеет всеми: поднимемся ли мы снова?

Едва шквал прошел, как на нас ринулись волны высотой с дом – еще более жесткие, еще более короткие, и “Скобелев” снова начал свою вечную качку, и снова такелаж воет “у-у-у!”, когда идет на подветренный борт, и “у-и-и-и!”, когда на наветренный…

Бледные, потрясенные, серьезные слезаем мы с Колчаком вниз. Ладонь у виска немного дрожит, когда мы рапортуем: он 26 футов, я – 28 футов. И такой же бледный и серьезный, как мы, выходит из рулевой рубки мой товарищ Эллис и докладывает углы крена при качке: 42° подветренный борт, 38° наветренный.

Доклады идут дальше от вахтенного офицера к Штакельбергу. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он смотрит на промокшие лоскуты штормовых парусов, смотрит на море, где надвигается новый шквал, белый как стена, и делает почти незаметный знак старшему офицеру, который при первом шквале взобрался на мостик и стал рядом с бароном Штакельбергом. Был ли это вопрос? Было ли это приказание? Так или иначе, он понимает и подходит к вахтенному лейтенанту, который берет рупор и кричит вниз, на палубу:

– Все наверх, поворот фордевинд!

Мы все понимаем, что это значит: поворот против ветра. Один из самых опасных маневров под парусами, он выполняется обычно, в крайнем случае, когда поворот оверштаг невозможен. Теперь наша жизнь в руках всемогущего Бога! Медленно движется рука Штакельберга в подветренную сторону, останавливается, еще несколько бесконечных мгновений, и снова в подветренную сторону. Следуя малейшему движению этой руки, “Скобелев” уваливается. Под ветер, еще под ветер. Шкот осторожно потравливают, а подветренный выбирают шкотовыми талями. Волны жадно лижут ют правого борта; то и дело шипящая волна накрывает там всех. Корма поднимается, и вода, бурля и пенясь, прокатывается по шканцам к нам на бак и исчезает в штормпортах.

Неподвижная фигура на мостике повернулась лицом к корме и меряет глазами ветер, вершины и подошвы волн, в то время как рулевые отчаянно стараются держать корабль на курсе, когда мы идем в бакштаг галсами правого борта.

“Скобелев” страшно кренится; звук шторма переменился и перешел в ровный вой. Ветер теперь с кормы. Все лица обращены к неподвижному человеку, который следит за работой на юте, где бизань взяли на гитовы, закрепили, а гафель стравили на палубу, тогда как маленький штормовой флажок подняли на наветренный нок бизань-рея.

Чего он ждет? Вот идет шквал. Снова всё вокруг – сплошной хаос в белых тонах. Фигуры на мостике исчезают, корабль бросает под ветер и отчаянно ворочает. И снова шквал проходит мимо. Долю секунды ждет человек на мостике, потом рука снова делает движение, жилистые руки быстро перехватывают рукояти штурвала, подветренные рулевые тали травят, наветренные выбирают, и с невозможной скоростью мы натягиваем вдоль корабля шкот штор-кливера, в то время как шторм бешено вырывает у нас это маленькое полотнище. Мгновение я вижу угрюмого серо-зеленого великана с шевелящейся гривой, который поднимается за кормой; настигнет ли он нас? Корма поднимается высоко в воздух, шкоты левого борта шторм-кливера послабляются, шкоты правого борта выбираются, и мы уходим с попутным ветром, галсами левого борта, прочь от опасных подводных камней и отмелей Готска-Сандена, в сторону Германии, чтобы в крайнем случае искать укрытия в каком-нибудь порту южного побережья.

Радуясь этому приключению, мы – Колчак, Зенилов и я – втайне желаем, чтобы шквал сорвал бы и штормовые паруса, тогда бы мы пережили новый спектакль!

Но штормовые паруса не желают рваться, они так и не порвались. Начальника склада в Кронштадте выдал “Скобелеву” для его последнего похода на Балтику новые крепкие штормовые паруса. Старик знал, что делал, он не хотел брать на себя риск. Возможно, это была и заслуга старшего офицера, или Штекельберга, что мы знаем об этом? Разве мы были капитанами? Разве отвечали за чужие жизни? Разве у нас седина в волосах? О нет: у Колчака волосы черные, как вороново крыло, так же как и его глаза; у Зенилова[2 - Николай Исхакович Зенилов, будучи лейтенантом, героически погибнет на крейсере «Рюрик» во время боя с японскими кораблями в 1904 году, заменив убитого командира корабля. – Н. Ч.] – каштановые и вьющиеся, как у крымских овец у него на родине, а мои – скорее рыжие.

Поднявшись на мостик, мы, наконец, докладываем, что все сделано, а потом наивно спрашиваем, нет ли для нас еще какой-нибудь работы?

– Работы для вас? – делано рычит вахтенный офицер. – Марш в койки, да поскорее! И не задавайте вопросов, когда вас не просят! – добавляет он мокрый, усталый, но с добродушной ухмылкой.

“Хм, в койку… Легко ему советовать!” – думаю я. Внизу, в кубрике такой запах, что и здоровый заболеет, а здесь, наверху, так продувает, что больной поправится. Куда же мне, черт возьми, податься?

…Еще одна бесконечная ночь. Мы идем с попутным ветром под парусами и шторм-кливерами. Шторм понемногу стихает. Ветер переходит через юг на юго-запад, стеньги, марса-реи, брам-стеньги и брам-реи возвращаются на свои места, и под всеми парусами “Скобелев” снова идет на север, в Финский залив.

Двое суток длился шторм. И 48 бесконечных часов капитан барон Штакельберг не покидал мостика! Он-то знал, что было поставлено на карту.

Воскресенье. 8 склянок. Бело-голубой Андреевский флаг поднимается под гафель, дудки поют свое: “фи, фи, фир-р-р!”.

На шканцах справа стоят в строю наши десять офицеров, включая механиков. Напротив – стоим мы, тридцать гардемаринов. Бок о бок с нами – вахты правого и левого борта. В воздухе повисла мертвая тишина. Ветер слегка шелестит в фалах и штагах. “Скобелев” с наполненными парусами идет на восток; по левому борту медленно исчезают за горизонтом лесистые холмы Гогланда.

С капитанского мостика спускается барон Штакельберг и подходит к нам. Спокойные черты его обветренного лица серьезны, серые глаза смотрят в наши. Вот он подносит руку в белой перчатке к парадной треуголке, снимает ее, поднимает голову и говорит тихо и размеренно:

– Господа, благодарю вас!

Капитан надевает шляпу, идет вдоль фронта. Ни звука не слетает с наших губ. Мы стоим, словно окаменев. Но когда мы видим, как Штакельберг останавливается у вахты левого борта, снова приподнимает треуголку и степенно благодарит “Спасибо, вахта левого борта”, наш слитный веселый крик “Рады стараться!” катится вдоль строя. Кажется, мы начинаем понимать, что вчера произошло нечто особенное, и это нечто удивительным образом связано со словами Штакельберга: “Господа, благодарю вас”. Потому что никогда прежде наш командир не называл нас, гардемаринов, “господа”…

Теперь очередь вахты правого борта.

– Спасибо, вахта правого борта!

И снова катится ответ:

– Р-р-рады стар-раться!

Вот командир поворачивается, и мы слышим его звонкое:

– По чарке!

И громовой ответ обеих вахт:

– Покорнейше благодарим!

“Фи-фи-фир-р-р-р!” – разливаются трели боцманских дудок. Команда расходится, веселая и довольная благодарностью Штакельберга и предстоящим угощением. Мы же тихо спускаемся в свою кают-компанию со странным чувством, что наша юность кончилась и началась новая жизнь. И суровое крещение для этой жизни произошло в соленой купели штормовой Балтики близ острова Готска-Санден…»

* * *

15 сентября 1894 года по высочайшему повелению государя императора Александра III Александр Колчак был произведен в первый офицерский морской чин – мичман. Главная радость этого года была омрачена смертью мамы. Ольга Ильинична скончалась в одночасье, не дожив и до сорока лет. Ее отвезли на тихое Успенское кладбище в пригородном селе Мурзинка. Впервые Александр видел всегда веселого насмешливого отца плачущим. Да он и сам не сдерживал слез, против воли скатывавшихся по щекам.

Василий Иванович всегда полагал, что именно он первым покинет сей бренный мир. Он был старше жены почти на тринадцать лет. На похороны приехал из Одессы ее отец, дед Илья Андреевич Посохов, ее кузены капитан 2-го ранга Сергей Посохов (будущий контр-адмирал) и подполковник Андрей Посохов (будущий генерал-майор).

Второе событие, которое отметило тот черный год не только для мичмана Колчака, но и для всего флота, – кораблекрушение броненосной лодки «Русалка». Она затонула в шторм на полпути из Ревеля в Гельсингфорс. Считалось до той поры, что море перед стальными кораблями с паровыми машинами бессильно. Ан, нет… Потрясало и то, что никому не удалось спастись…

Девятнадцатилетний офицер прибыл в петербургский 7-й флотский экипаж. Весной 1895 года получил назначение на только что спущенный на воду крейсер «Рюрик».

В мичманах Колчак ходил три года. В декабре 1898 года он приколол на погоны лейтенантские звездочки. Но флотской жизнью своей был крайне недоволен: рутина, тина, тишь да гладь…

Глава третья

«На вахту наряжен мичман Колчак!»

Ночь. Свеаборгский рейд. Крейсер «Рюрик», прикованный к морскому дну двумя становыми якорями, спит вполглаза. Ночную вахту – с полуночи до четырех утра, самую мучительную для человеческого организма, и потому «собаку», – отстоял мичман Антонов. Буркнув сменщику-мичману Матисену: «Все в порядке. На вахту свистали. Книга приказаний в рубке», – он ныряет в палубный люк, и, не теряя минуты, блаженно засыпая на ходу, спешит в свою каюту. «Собака» хороша тем, что на ней меньше всего распоряжений и дерготни – начальство почивает, и слава Богу. А вот на вахту мичмана Матисена приходятся побудка, приборка, подъем флага, да и спать хочется зверски – не меньше, чем на «собаке». Но зато сменщику – мичману Колчаку – достанется пик утренней суеты.

Темна осенняя финская ночь. На шкафуте при тусклом свете электрических лампочек строится в две шеренги заступающее на вахту отделение. Новый вахтенный офицер выкрикивает номера матросов, распределяя их по постам огромного корабля.

Первый час этой вахты – самый тяжелый: голова сама собой клонится на грудь. Если присесть на минуту в рубке, хотя это и запрещено, то можно сквозь смеженные веки увидеть обрывки прерванного сна. Но только на минуту, делая вид, что читаешь книгу приказаний старшего офицера. И хотя бо?льшая часть приказаний относится к дневным вахтам, все же новый «вахтерцер» должен заглянуть в нее для порядка. Мичман Матисен, хоть и без году неделя на крейсере, но уже хорошо знает, как опасен соблазн посидеть в рубке. К черту книгу приказаний! Лучший способ прогнать дрему – сделать десять приседаний. И обойти всех вахтенных, а там и рассвет скоро…

За двадцать минут до склянок, с которыми закончатся его томительное бдение, Матисен подзывает вахтенного унтер-офицера:

– Доложи мичману Колчаку, что без 20 восемь.

Скатившись по трапу в офицерский коридор бывалый унтер осторожно стучит в дверь колчаковской каюты. Тишина. Повторный более громкий стук не вызывает в каюте никаких шумов, свидетельствующих о жизни ее хозяина. Тогда вахтенный распахивает дверь и, перешагнув комингс, решительно трясет спящего за плечо:

– Так что изволите вставать, вашблародь! На вахту вам! Без двадцати восемь!

Он сочувственно смотрит на свою жертву – в такую рань самый сладкий сон. Особенно если лег за полночь. На столе у мичмана ученые морские книги, опять зачитался, как барышня…

– Однако, ваш блародь…

– Уже проснулся… – обманчиво бодрым голосом откликается мичман. – Ступай себе…

Однако унтера не проведешь.

– Пожалуйте на вахту! Время выходит…

– Отстань! – сердится все еще спящий офицер. – Сказал же – встаю!

Сказал – еще не встал. Посланец вахтенного начальника подзывает вестового:

– Духопельников, не дай ему уснуть! Понял?! С тебя взыщется!

Матрос вырастает у изголовья оставленного на минуту в покое и потому крепко спящего барина. Он укоризненно смотрит на него, потом решительно стаскивает одеяло.

– На вахту опоздаете! Времечка-та вона сколько! – пугает он барина, и тот, наконец, протирает глаза, хватает часы и, убедившись что на все про все остается 12 минут, проворно вскакивает в брюки, натягивает рубашку, бросается к умывальнику.

– Что ж ты, Духопельников, так миндальничаешь?! – сердится Колчак. – Я ж тебе наказывал – лей воду на грудь и кричи «Потоп!»

– Жалко вас больно…

– А то, что я сейчас без завтрака останусь, – не жалко?!

– Успеем еще, Лександр Васильич, это мы за минуту управимся. – Вестовой в мгновение исчезает. Колчак облачается в тужурку, хватает с вешалки шарф, кортик, фуражку и рысью в кают-компанию, где Духопельников уже поджидает его со стаканом горячего кофе, двумя булочками и ломтиком сыра с розочкой из чухонского масла. На бутерброд нет ни минуты, весь завтрак нужно прикончить за сорок секунд. Опоздание на вахту – единственное преступление в мичманском кодексе, которое не имеет никаких извинений, все остальные грехи подвержены компромиссам. Хрустящая, хорошо пропеченная булочка исчезает во рту до половины и запивается обжигающим кофе. Вестовой сочувственно наблюдает за сверхскоростной трапезой – эх, не успеет барин булочку-то доесть, вон уже старший офицер принимает доклад вахтенного:

– Ваше высокоблагородие, через пять минут подъем флага без церемонии.

– Доложи командиру, – кивает старший офицер, поправляя фуражку. Только тут он замечает мичмана, судорожно проглатывающего кусок булки.

– Александр Васильевич, ты на вахту?

На крейсере все офицеры на «ты». На «вы» переходят лишь тогда, когда отношения резко портятся или в сугубо официальных случаях.

– Так точно, Николай Александрович!

На вторую булочку остается двадцать секунд, но ее уже не съесть. Начинается инструктаж:

– Заступишь на вахту, спусти паровой катер, а номер «раз» подними. Второй гребной катер – послать на берег на песок, выдраить его как следует. На нем же отправь мыть артиллерийские чехлы. Боцман знает какие. Маты тоже не забудь.

– Есть, есть!.. – отвечает мичман, пытаясь запомнить сквозь сонную одурь скороговорку распоряжений.

– И последнее: к 9 утра капитанский вельбот к трапу, командир едет к адмиралу. Не забудь «шестерку» послать за провизией пораньше. А то склады на обед закроют, а наши балбесы с ленточками «Рюрика» будут два часа по городу шататься, неровен час, на начальство нарвутся.

Сверху доносится крик Матисена:

– На флаг! На гюйс! Смирно!

Всё – пора наверх. Командир уже вышел.

– Флаг и гюйс – поднять!

Торжественно закурлыкал медный горн. Все, кто на палубе, встали к борту с поднятыми к козырькам ладонями.

– Вольно! Свистать на вахту!

Это последняя команда Матисена, и он отдает ее с превеликим удовольствием. С первой же трелью боцманской дудки фуражка мичмана Колчака появляется над комингсом люка; поправляя кортик, он бодро подходит к однокашнику.

– Здорово, Федя!

– И тебя тем же концом… Принимай вожжи. Все распоряжения до подъема флага выполнены. Все о’кей! Второе отделение на вахте.

При слове «распоряжения» новый вахтенный начальник чувствует некоторое смущение, поскольку не совсем уверен, что запомнил всё, что ему поручил в кают-компании старший офицер.

Уточнить бы у него еще раз, но это лишний повод дать ему понасмешничать. Староф и без того остер на язык. Да и поздно. Он уже у командира на утреннем докладе. Заглянуть в книгу приказаний? Это мысль! Но увы, в книге по его вахте еще ничего не записано. Что же делать? Он всего столько наговорил… Разве запомнишь на дурную со сна голову? Духопельников, верблюд, поздно разбудил. Говорят, если хорошо растереть уши, то это обостряет память.

Мичман Колчак яростно трет уши, они горят рубиновым огнем, но кроме того, что капитанский вельбот к трапу да постирать чехлы, ничего не вспоминается. Последняя надежда – старший боцман Никитюк.

– Рассыльный, позвать старшего боцмана!

Но Никитюк сам идет вперевалку навстречу.

– Серафим Авдеич, не говорил ли вам старший офицер насчет работ на утро?

– Так точно, ваше благородие, говорили. Паровой катер спустить, гребной поднять. Чехлы мыть.

Да, да – поднять, спустить, молодец боцман. Но что-то еще было.

– И всё?

– Кажись, всё!

Ладно, начнем аврал, а там вспомнится. Колчак выходит на шкафут:

– Гини второго парового катера – развести! – командует он. – Свистать обе вахты наверх, на гини становись!..

Он поднимается на мостик, откуда виднее спуск тяжелого катера. Дело это опасное – легко покалечиться, а то и насмерть матроса придавить. Хорошо хоть не на волне…

– Готова, ваш блародь! – докладывает боцман снизу.

– На гинях! Гини нажать. Ходом гини! – как учили в Корпусе, нараспев командует мичман. Никитюк зорко следит за приподнимающимся с киль-блоков катером. Белая махина катера медленно вываливается за борт, покачиваясь над водой. Стопора сняты.

– Ги-и-и-ни травить! – тянет Колчак, будто впрягает свой голос в нелегкую общую работу. Десятки жилистых матросских рук удерживают на гинях трехтонную тяжесть парового катера.

– Легче, соколики, понемногу травить! На стопорах не зевай! – родправляет боцман ход аврала, зная по печальному опыту иных спусков, как сжигают тросы кожу на ладонях при самовольном сходе катера на воду. Но в этот раз все обошлось. Катер на плаву, и на нем уже разводят пары.

– Раздернуть! Катер на бакштов!

Обратным манером поднимают второй катер. Теперь самое время подавать к трапу капитанский вельбот.

– На первый вельбот! Вельбот к правому трапу! – командует Колчак. – Рассыльный, доложи старшему офицеру и командиру, что вельбот у трапа!

Запыхавшийся матрос бойко сообщает:

– Доложил, вашблародь, командир сейчас выходят!

– Четверо фалрепных на правую!

Первым появляется старший офицер. Он выходит на верхнюю площадку трапа взглянуть на гребцов. Дело серьезное – к адмиральскому кораблю идти. Там уж всё на заметку возьмут.

– Фуражки поправить!.. Грести враз. Наваливаться как один. Ты уж присмотри, Фролов! – говорит он загорелому квартирмейстеру, сидящему загребным.

– Не сумлевайтесь, вашсокродь, в чистом виде!

Колчак слегка уязвлен тем, что староф, как бы не доверяя ему, сам изучает гребцов и вельбот. Но с адмиралом шутки плохи. Командир и тот идет к нему на инструктаж с поджатым хвостом, и это не скрыть никакими молодецкими покриками.

Едва в дверях рубки возникает грузная фигура командира крейсера, как вахтенный начальник гаркает, что есть мочи:

– Смирно! Свистать фалрепных!

Командир после контузии турецкой гранатой глуховат и всегда недоволен, что «командуют шепотом». Мичман Колчак, взяв под козырек, становится в затылок старшему офицеру, пожирая глазами, как положено, приближающегося командира. Как бы хотелось видеть в нем бравого морского волка. Но… Мичман Колчак обещает себе, что у него ни в какие лета не будет такого отвислого живота, такой свалявшейся бороды, хоть и подбритой по щекам по случаю визита на адмиральский корабль.