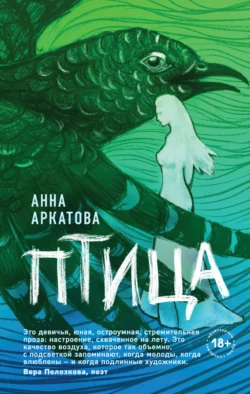

Птица

Анна Аркатова

Голос поколения. Современный роман

В сборник «Птица» популярного поэта Анны Аркатовой вошли рассказы реалистичные, жизненные и близкие современному читателю. У каждого из персонажей – будь то подруги, родственники, одноклассники автора или просто знакомые – своя, особенная судьба, которая далеко не всегда развивается «по сценарию». Жизнь полна неожиданных поворотов, надежд и разочарований, бытовых трудностей и маленьких радостей. Но через ткань быта просвечивает солнечная основа существования – ведь проза Аркатовой насквозь поэтична, избегает мрачной тяжести, безнадежности и духоты. Напротив, в ней много воздуха и разомкнутого пространства: местом действия оказываются и современная Москва, и Рига из советского прошлого, и неповторимые европейские города. Под проницательным взглядом автора герои могут вступать в отношения, удивляться, переживать, путешествовать или просто помечтать вместе с читателем о маленькой итальянской ферме с живописными виноградниками или о «звенящем безвременье над кардиограммой Швейцарских Альп».

Анна Аркатова

Птица

© Аркатова А., текст, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Птица

Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Ирой Кузнецовой или мальчиком. Мальчиком или Ирой Кузнецовой. Вот еще! Каким таким мальчиком? Далась тебе эта Ира Кузнецова! Ты у нас сама красивая, каких не бывает! Красивая? Да? А это что? Ноги? Да? Зубы? Да? Прекрати сейчас же, вырастешь – все пройдет! Что пройдет, ноги с зубами?

Это отрочество. Утро в нем начиналось с того, что я открывала рот и заклеивала пластилином щербинку между передними зубами. Полдня – я училась во вторую смену – я чувствовала себя полноценным человеком с правильным прикусом и смущала дьявольской улыбкой все зеркала, какие были в квартире. Но в школе я, конечно, отдавала себе отчет в том, что, кроме общей эрудиции, крыть мне нечем. Мне не удавалось даже отрастить длинные волосы, одновременно мне почему-то было категорически запрещено носить челку. Позднее в список запрещенных вещей вошли тушь для ресниц, накрашенные ногти и школьная юбка тревожной длины (стандарт был раз и навсегда установлен мамой). В общем, все то немногое, что могло хоть как-то приблизить меня к желанному идеалу. В роли идеала выступала моя одноклассница и лучшая подруга Ира Кузнецова по прозвищу Птица. Птица, правда, как раз ничем таким не злоупотребляла – это ей было ни к чему. Она была натуральная блондинка с ровными зубами – что еще нужно человеку для счастья. И это счастье валилось на нее со всех сторон.

В десятом классе, например, Птица показала мне свои портреты. Это были глянцевые черно-белые снимки. До этого я такие видела только в специальных фотожурналах. На снимках Птица смотрела из космической черноты, а ее белые волосы, как крылья театральной чайки, трагически ломались на плечах. Помню, что я поискала и не обнаружила в себе абсолютно никакой зависти – настолько органичной казалась мне Ирка в образе чьей-то музы. Кого же еще снимать, если не ее? Опомнилась я только тогда, когда узнала, что автором фотографий был одноклассник Вова – моя долгожданная, трудная и, как ни странно, взаимная симпатия. По большому счету, такое не прощают. Но я решила, что жизнь все же справедливее, чем мы о ней думаем. И в самом деле – кого я могу вдохновить как модель? Никого, включая Вову. Правда, как-то раз на автобусной остановке один молодой мужчина подошел ко мне и сказал – знаете, девушка, я хочу вас нарисовать… Я бежала так долго и быстро, как учила меня мама все мои первые шестнадцать лет жизни именно на этот случай.

Сданный без боя Вова даже не раздружил меня с Птицей. Переоценки ценностей не последовало. А последовало удвоенное обожание и терзания собственным несовершенством.

Собрав все пряники, которые только могла испечь юность, Ирка-Птица отправилась в свое скандально раннее замужество буквально пешком – в авто ее мучил токсикоз. Мне в это время как раз разрешили красить губы гигиенической помадой. Но это было позже.

Фотолюбитель Вова не стал Птицыной судьбой – у нас бы это сочли пошлым. Судьбой стал курсант летного училища Сережа. Все девочки, мало-мальски знающие себе цену, выходили у нас замуж за курсантов летного училища. Это не считалось пошлым, а считалось удачным выбором. Чтобы выйти замуж за курсанта летного училища, нужно было три-четыре раза сходить на танцы в их летный клуб. Однажды мне тоже разрешили сделать это. С утра я накрутила волосы на бигуди, а мама вывесила на балкон проветрить свой импортный кримпленовый сарафан на пуговицах. В него мне предстояло облачиться. Я приняла ванну и надела чистое белье. Такое впечатление, что я шла не на танцы, а прямо в загс. Краситься мне по традиции в мягкой форме не рекомендовали, чтобы выглядеть естественно. И мне это удалось. В летном клубе в тот вечер не было никого естественнее меня. Меня, конечно, никто не провожал, зато многие встречали. Мама, папа и соседка Валентина с собакой, которая как раз вышла на прогулку. Будущее как-то само по себе утрачивало романтизм и хоть какую-то привлекательность.

Тем временем Птица гуляла с женихом Сережей под ручку и приходила домой поздно. Но ее никто не отчитывал, потому что у нее опять же было счастливое и таинственное заболевание щитовидной железы, при котором ей ни в коем случае нельзя было волноваться. Чтобы не волновать Птицу, ей позволяли даже время от времени оставлять этого Сережу на ночь. И утром я наблюдала (мы жили напротив), как он встрепанный и довольный бежит на свои летные занятия, то и дело оглядываясь на Птицын балкон, придерживая рукой синюю фуражку. А умиротворенная Птица сонно глядит на него из окна своей комнаты. Надо сказать, что даже бытовые радости, которые судьба без труда могла бы распределить по справедливости между жителями нашего микрорайона, достались беззаботной Птице. Из всех нас только у нее, к примеру, была своя комната. Благодаря удачному разводу родителей и справедливому разделу имущества.

Иногда мне разрешали у нее переночевать. Это были сладчайшие часы проникновения в святая святых – тайну ее манер. Я жадно запоминала, как, что и в каком порядке она делает. Вот так она достает книгу, так убирает волосы за уши, так постукивает длинными пальцами по мутному оргстеклу письменного стола, так запахивает халатик, так снимает перед сном костяные бусики и волшебным жестом, как венок – двумя невесомыми руками, – водружает их на специальную отлакированную корягу, вбитую в стенной шкаф. Коряга появилась у меня незамедлительно, и я отрабатывала это движение на кожаном шнурке с нехитрой бирюлькой, которую я носила поверх свитера. Утро… Утром она умывалась, затем смазывала щеки детским кремом «Малыш» – я помню его апельсиновый запах, – губы вазелином, а руки кремом «Елочка». Потом мы шли завтракать, садились друг против друга, она опять убирала волосы за уши, протягивала руку за хлебом, я вдыхала «Елочку» и была на грани постижения истины.

Однажды Птица остригла челку. Густую, начинавшуюся от макушки, сразу сделавшую ее похожей на немецкую куклу Габи, которая сидела у меня на диване.

Это был запрещенный прием. Потому что челку, как я уже говорила, моя мама не санкционировала бы никогда. Челка была для мамы каким-то особым болезненным грехоподобным символом, о котором она даже просила не напоминать ей перед сном, чтобы не нервничать. Я до сих пор не понимаю этой куафюрной интриги. Зато я точно знаю, что роди я в деcятом классе или отрежь челку – реакция мамы была бы примерно одинаковой.

Но я вышла из положения. Длинную прядь волос я складывала пополам на лбу, а концы прятала под шапку. Издалека казалось, что я действительно подстриглась. Птица мне сочувствовала. Ей, божественной, даже не приходило в голову иронизировать по поводу моих потуг. Совершенство удерживало ее на достойной высоте, и это спасало наши отношения.

Что бы я ни делала – признавалась я себе вечерами, – заранее обречено. Ибо все это лишь жалкая копия яркого оригинала. Начиная с ловко связанной шапочки и заканчивая карандашными рисунками, в которых Птица успешно упражнялась в свободное время. Мои шапочки переделывались из маминых меховых колпаков путем надвязывания тесемок – чтобы в уши не дуло. Таким образом, до шестнадцати лет на уши я не жаловалась.

Я вообще не помню, чтобы я на что-то жаловалась, не исключая прискорбное отсутствие талантов. Само собой, я пыталась рисовать. Было очевидно, что секрет – в наклоне карандаша, который Птица укладывала в гамачок сухих бескровных пальчиков почти параллельно столу. Этот градус я вычислила практически сразу – мой кумир развил во мне наблюдательность до немыслимых пределов, но беда была в том, что именно в этом положении мою руку, до того неплохо справлявшуюся, например, с черчением, буквально сводило. Лишенные всяческих пропорций человеческие фигуры авангардистскими отрядами расползались по стенам нашей квартиры, свирепые профили (считалось, что профили мне удаются) клевали поля моих тетрадей по всем предметам. Птицыны жанровые зарисовки скромно украшали читальный зал школьной библиотеки. Ира Кузнецова. Во дворе. Бумага, карандаш.

Однажды нас с Птицей отправили отдыхать на Черное море. Нас было пять девочек и одна чья-то мама. Мы замечательно проводили время, пользуясь легковесным и небезопасным успехом у местной загорелой публики с ярко выраженными охотничьими инстинктами. По ночам мы до изнеможения обсуждали эти приключения, давясь от смеха и борясь с икотой. Красивая, бронзово загоревшая Ирка была единодушно признана самой удачливой по части собирания красноречивых взглядов и намеков, коими, кстати, наши приключения в основном и ограничивались. Правда, в последний день прямо на пляже и мне сделал предложение какой-то отставной матрос, предварительно осушив свое матросское тело ветхим детским полотенцем. Я согласия не дала, но обещала писать письма в залог нашей дружбы. «Не дружбы, а любви», – поправил опытный матрос. А для любви письмо не залог. А что залог? Прекрасная южная ночь! Потому что буквально завтра он уйдет в море – и должны же у него остаться хоть какие-то воспоминания. Я сказала, что конечно и что подумаю. Весь вечер мы с Птицей думали – что бы это значило? А когда, задыхаясь и прыская в кулак, наконец додумались, матрос уже стоял на пороге нашей палатки, помахивая прозрачным пакетом с мокрым полотенцем.

Мы сначала затихли, потом завизжали, а потом пришла наша единственная мама и сказала, что вызовет милицию. Всю ночь меня трясло и распирало от гордости. Пусть так, пусть по-идиотски, но ведь только я, я, я оказалась востребована этой заветной взрослой технологией желаний, ответов, обоюдных конструкций! Я, и никто из них. Даже Птица. Только глазки строила, а толком ни с кем и не познакомилась.

«Какой дурак! Какой идиот! Чего захотел! Да они там все такие – ханыги!» – перебивали мы друг друга еще три дня, пока не приехали домой. А как приехали, я тут же написала матросу письмо, где подробно извинялась за то, что не смогла оправдать его матримониальных надежд. Подписала «Все-таки ваша О.». Слово «все-таки» на всякий случай проверила по словарю.

Через три месяца я поняла, что ответа не будет. Скорее всего, матрос ушел в кругосветное плавание. Хорошо, что Птица не знает про письмо, а знает только, что меня замуж звали. И в этот же день пришла Птица с большим конвертом. В конверте лежал журнал «Музыкальная жизнь», а в журнале фотография виолончелиста со смешной фамилией Востриков. Вокруг этого Вострикова рябила солидная статья. «Кто тебе этот Востриков?» – заранее не удивилась я. В рамках Иркиной планиды у нее запросто мог оказаться, например, двоюродный брат – гений. Как – кто? Я же с ним на море познакомилась. Ах, на море… Ты же говорила, там одни ханыги. Я говорила – в основном. А в частности попался Востриков, письма пишет, вот журнал прислал, ждет меня следующим летом.

Все стало на свои места. Выяснилось, что жизнь своей программы менять не собирается. И будет так. Мне – фиктивные матросы, ей – натуральные виолончелисты. Мне – циничные предложения, ей – вдохновенные прелюдии. Мне – обветренный край, ей – полнокровная мякоть. Ей – все лучшее и с первой попытки, мне – потом и кровью на пятый раз.

По итогам конкурса мужем был признан курсант Сережа, а Птица поступила в политехнический, хотя никогда до этого не интересовалась математикой. В этот же год аист ей принес дочь. Аист, потому что родами это назвать нельзя. Ну, хоть с дочерью она могла бы помучиться? Как я спустя десять лет двое суток на родильном столе? Как бы не так. Полгода она регулярно присылала мне свои пузатые фотографии – вот я в счастливом ожидании. И я животом чувствовала, как адреналиновый поршень курсировал сквозь мои внутренности от созерцания Птицыной гармонии. Тем более что Птица ждала ребенка беспечно, как бывалая многодетная труженица села. То есть врачей в глаза не видела, анализы не сдавала, срок вычислила по учебнику анатомии.

Но тогда в магазинах без справки из поликлиники не продавали пеленок. Вот незадача! Пришлось в конце концов пойти в женскую консультацию. Ну, давайте посмотрим, женщина. Ложитесь. Так-так. Боже мой, какая справка, да у вас же роды начались! Правда? Что вы говорите? А я ничего не чувствую… Приехала «Скорая». Куда ее – в шестую? Нет, в тринадцатую. В первый, в первый! Там мест нет! Птица позвонила маме, попросила сходить за пеленками. В роддоме ее уложили в палату. Сердобольная нянечка принесла тарелку с едой – кушай, детка, тебе еще ой как лихо придется! Птица поела. Заглянула в тумбочку, обнаружила там журнал «Работница». Прочитала статью про то, как женщину бросил муж. Бывает же такое… Пришла сестричка, сделала стимулирующий укол. Готовьтесь, сказала, сейчас начнется активная родовая деятельность. Птица прочитала еще одну статью о том, как другая женщина вылечила мужа от алкоголизма. Где они их только находят, мужей таких? После чего она заснула. Через полчаса родилась Катька.

Пошли фотографии с Катькой. Я в это время училась, наконец, в университете, переписывалась с мальчиком из Полтавы по имени Саша Сало, который в письмах страницами цитировал роман Дюма «Три мушкетера», а сам подписывался д’Артаньян. Я плевала на Дюма и очень переживала из-за Сашиной фамилии. На что можно рассчитывать с такой фамилией? А это кто? Это ее муж. Сало. А это – Сало-младшенький. Кошмар какой-то! Вот у Птицы, естественно, муж Тополевский. И похож он на Жерара Филипа, но об этом можно и не говорить, это и так всем понятно.

* * *

На пятилетней Катьке письма прекратились. Птица жила в городе Харькове, куда распределили ее Жерара Филипа. Общение съежилось до рядовых новогодних открыток. Радости тебе, удачи, оптимизма, а главное, здоровья! Здоровье – главное. Плюс оптимизм. И будешь как Птица. Все слышали? В одну из генеральных уборок я рассовала Птицыны фотографии по кармашкам удобного альбомчика и поставила его на книжную полку. Коричневый альбомчик тут же мимикрировал под одиннадцатый томик собрания сочинений А.С. Пушкина издательства Академии наук.

Я вздохнула, как будто закопала ядерный реактор, и покатила свою собственную автономную жизнь. Диплом, аспирантура. Год, еще год. Наконец меня взяли в приличное издательство – третье по счету. Коллектив приятный, хотя пьющий. Зато бабы независтливые, а может, просто интеллигентные. Первый, второй муж выпали в процессе трудоустройства, как молочные зубы, уступив место прочному, гладкому чувству осмысленной благодарности за понимание и посильную заботу. Так на счет «три» появился Алик. Когда он заезжал за мной на работу, ждал в коридоре у предусмотрительно заблокированного лифта, бабы одобрительно кивали. Хорошо, мол, удобно. Потом смотрели на меня вопросительно: а что он еще умеет, кроме как лифт вызывать? О! Алик умеет многое! Например, он знает толк в тонированных зеркалах, встроенной технике и треснувшем фарфоровом утиле, оставшемся от бабушки. Короче говоря, чудом совпавший с литературой химик Алик оказался предприимчивым, щедрым и мыслящим одновременно. Моя летучая безалаберность его искренне умиляла. Зато ты красивая, каких не бывает!.. С этим я старалась не спорить.

* * *

Я уже начала было забывать мою Птицу, как вдруг она появилась на пороге нашей квартиры душным московским утром. Господи! – двенадцать лет! Брось – десять! Какие десять? Катьке-то сколько… Да… тринадцатый год. А моему уже три! Мальчик? Мальчик! Сейчас на юге с мамой. Ты-то откуда? Из Харькова, конечно. Отпуск? Отпуск! Птичка моя, воробушек. Сколько радости, сколько радости – я даже не ожидала, что буду так рада увидеть ее. А что ожидала? Может, он вообще отмер у тебя давно, твой адреналиновый поршень о двух концах – зависти и преклонения?

Только ночью я подобрала среди житейских метафор подходящую этому событию картинку. Так сжимается сердце, когда достаешь в декабре с антресолей обувную коробку с елочными игрушками. Как они там? Живы? Живы, сонно ответствуют стекляшечки, слепенько бликуя. Ах, ну конечно, вот зайчик с отбитым ушком, у Деда Мороза по-прежнему не держится в рукавице проволочный посох, нужно спросить у папы изоленту. А эти веселые парные шарики – изумрудный, рубиновый, серебряный, в симметричных когда-то снежинках. Теперь снежинки остались кое-где, но все равно очень красиво. Сейчас-сейчас будут колокольчики. Вот один, второй, третьего нет… Вот же он, в мишуре! И пестик – осторожно – внутри же пестик! Оп! Дзинь! Живой. Невероятно. От елки-то ждешь только цвета и запаха, а тут еще звук!

Вот о чем я подумала, когда увидела Ирку-Птицу у себя дома. Я подумала так, потому что она странно не изменилась… И что это было не хорошо и не плохо. Когда говорят «время вспять» – это означает, помолодела или прибавила в своей богоданной стати. Когда говорят «время беспощадно» – значит, все, неужели и с тобой то же самое? Но про Птицу время как будто забыло, вернее, забыло дать ей руководящие указания – взрослеть ли, стариться ли, хорошеть ли… И она, потоптавшись, осталась в точности такой же, какой была на выпускном вечере. Все было как будто прежним – льняные волосы, только теперь они казались как-то некстати распущенными, хрупкость, еще выигрывающая у сутулости, смешная походка внимательной цапли – такая трогательная в классных проходах и такая непрактичная для облюбованных ею теперь каблуков. Но основные цвета Птицыного флага были уже безвозвратно стерты. Едва уловимая сумеречность затихла в ее непомерно объемных нарядах, которых она навезла полный чемодан. Все они были сшиты Птицей самостоятельно, с художественной, я бы сказала, выдумкой, и все как один делали Птицу необратимо провинциальной.

Ну ты даешь! Тихо говорила она, запуская сухую длинную ладошку в мою только что подстриженную свежевыкрашенную шевелюру – последние годы я полюбила возиться с волосами.

– Рисуешь?

– Рисую. Ага. Санитарный бюллетень в детском садике. Но мне нравится. Сама посуди, какой из меня инженер…

Отпуск, как у работника детского садика, у Птицы был месяц. Как выяснилось, весь этот месяц она собирается провести в Москве. Катька у мамы, Сережа – да ну его, Сережу этого. Списали его с небес-то, сама понимаешь за что. Помнишь Вову-фотографа? Представляешь, из-за меня в Харьков переехал. С женой, конечно. Как дурак, ходит ко мне. Толстый стал. Я тут списалась кое с кем. Позвонить можно? Я дам твой телефон – не возражаешь?

Звони, о чем речь. Вот это да, думаю, неужели, виолончелист? Нет, оказывается, артист театра и кино. Какого театра-то? Не помнит. Какого-то на «дэ». На дэ знаю только Театр Дурова. Может, и Дурова – какая разница? В общем-то никакой, лишь бы ходил на двух ногах.

Птица вела себя бесшумно. Спала на раскладушке. По утрам медленно расчесывала волосы в прихожей, каждый раз внимательно разглядывая истончившиеся концы. Близоруко подносила их к глазам, зажав пучок в хрупком кулаке. Потом, как будто сделав соответствующие выводы, решительно забрасывала их за спину. Ела мало, много курила, растерянно приставляя сигарету к детскому лицу. Как-то за ужином я поймала себя на том, что как завороженная слежу за этой родной бестелесной рукой, для которой и сигарета казалась непосильной ношей.

Мы с Аликом уезжали на работу. Птица улетала по магазинам, вечерами ходила в кино со своим артистом. Артиста звали Арсен. Арсен подарил ей темные очки, французскую пудру и цветочный дезодорант. Все это Птица тут же отдала мне. Она, лапочка, так и не удосужилась вырастить в себе претензии к собственной внешности! И вот в этот момент передарения я отметила знакомое движение где-то под ребром, ближе к солнечному сплетению. Знакомый валик ревности сонно начал подзабытое движение. Помню, я закашлялась, приложив ладонь к груди. Птица метнулась к чайнику с водой.

О чем это я? У нас ведь теперь всего поровну, правда? Красоты, мужчин, довольства. У меня прибавилось, у тебя чуть-чуть убыло – самую малость, заметную лишь в столичных масштабах, не сердись – зато по справедливости! Я принимала снотворное и на рассвете засыпала. Алик меня жалел. Про Птицу говорил смешно. Еще говорил, что все пройдет. Где-то я это уже слышала.

В последний вечер пошли в ресторан. Я подарила Птице красивую оливковую блузу, купленную у знакомого фарцовщика. Она тут же благодарно примерила. В треугольный вырез испуганно глянули беззащитные ключицы. Блуза очень шла к ее матовой коже и волосам, конечно. Птица пожелала нас угостить. Но Алик не дал. Алик заплатил за все, купил у разносчицы для Птицы шикарный букет и оставил на чай столько, что у Птицы открылся рот. Когда мы завалились в такси и поехали еще куда-то, стало понятно, что его щедрость окончательно вышла из-под контроля. Водитель балагурил, глядя на нас. Птица хохотала как сумасшедшая. И всем было нестерпимо хорошо.

Утром Алик отвез Птицу в аэропорт. Я поехать не могла, у меня было назначено интервью. Мы расцеловались с Птицей в коридоре. Я ткнулась носом в ее пахнущую все тем же детским кремом шейку, и в самом деле похожую на птичью. Внутри у меня было просторно, светло и гулко, как в только что отремонтированной квартире. Я поздравила себя с этой победой. Я призналась Птице, что люблю ее. И это было правдой.

Через две недели Алик сказал, что ему подвернулась командировка в Харьков. А кто у нас в Харькове? Кто-кто, наши партнеры – я разве тебе не говорил?

Ошибка Шустовой

Шустова опаздывала всегда. На работу, в театр, на самолет (2 раза). Но однажды у нее случился роман с мужчиной, которого хотелось задержать. Для этого Шустова стала очень строго следить за своим поведением. Особенно что касается известных недостатков. Например, она бросила курить. При мужчине. Она вооружилась жвачками, влажными салфетками, дезодорантами для рта и портативным кремом для рук – чтобы он не догадался, чем она занимается до свидания и сразу после. То есть мужчина был уверен, что Шустова не знает, как выглядит сигарета. Потом выяснилось, что ему все равно, курит она или нет, – но ведь понятно, что он лицемерил. Все мужчины хотят, чтобы женщина не курила и желательно ни с кем не спала до них. Так вот на втором месте у Шустовой в списке стояли опоздания. Нужно не просто быть как самка влюбленной и при этом не курить, а показать свое уважение к личности самца. Поэтому Шустова стала выходить из дома за час до свидания. Она ни разу никуда не опоздала, а некоторое количество раз даже ждала мужчину минут по двадцать. Из них три раза под дождем. И так как цель оправдывала средства, Шустова поставила перед собой еще и сверхзадачу. Дело в том, что она никогда себе ни в чем не отказывала. Ни в чем. Никогда. Стало известно, что это эгоизм. Или эгоцентризм. И Шустова стала себе кое в чем отказывать, чтобы произвести впечатление. В том, в сем – набралось достаточно. Поверьте. У нее даже синяки под глазами появились.

Интересно, что, когда они расставались, мужчина никак не мог сформулировать свои претензии к Шустовой. А она очень настаивала (я бы тоже на ее месте так поступила). Потому что одно дело не судьба, а другое дело – работа над ошибками. И это были бы очень полезные сведения для будущих проектов. Шустова звонила и звонила своему мужчине (постепенно становившемуся бывшим мужчиной) и задавала один и тот же вопрос «Ну?».

Таким образом она добилась очной встречи, на которую пришла, как обычно, до всех этих приключений. То есть на час позже. К ее удивлению, мужчина не просто сидел где назначено, но и очень обрадовался ее появлению. Просто удивительно. Очень обрадовался. Он тут же вскочил, и Шустова не успела даже произнести «Ну?», как оглохла от фальцета, носившегося по всей ее предыдущей жизни.

– Да ты ведь даже вовремя прийти не можешь! – забился мужчина в восторге отличника, опять угадавшего ответ.

– Действительно, не могу, – подумала Шустова и достала сигарету.

Le femme

Эта сессия была не то чтобы сложной, но какой-то мучительной. То письменный заменили устным, то посадили двух экзаменаторов вместо одного, а логику вообще почти никто не сдал с первого раза.

И сегодня, 20.01.1984, мы надеялись с ней хоть как-то разделаться, тем более что двадцатого у нас стипендия. Стипендию выдают в главном здании. Не всем. А только нашей старосте Островской. Каждый месяц Островская получает деньги и на следующий день раздает их – по 40 руб. девяти своим однокурсникам. Но Островская вчера заболела, и деканат назначил новых ответственных – меня и Сотикову.

Счастливая Сотикова логику не сдавала – ей поставили «автоматом». С утра она позвонила мне, чтобы подбодрить, а заодно сообщить новость дня: в универмаге «Минск» сегодня будут давать французские духи «Мадам Роша». Информация из первых рук, а именно, от мамы Сотиковой, чудесным образом связанной с Росконцертом. Мы с Сотиковой, как и все женщины мира, очень хотели, чтобы у нас были французские духи «Мадам Роша», а Сотикова – так та просто умирала без них. Духи стоили двадцать пять рублей. Я задумалась. Тяжесть затрат усугублялась очевидным легкомыслием товара. Сотикова это понимала не хуже меня, поэтому все уже продумала. По плану Сотиковой, мы должны купить один флакон на двоих. И разделить его бесценное содержимое с помощью шприца. Она уже нашла какой-то пузырек из-под марганцовки, куда, по идее, впрыскивается честные полпорции «Мадам Роша», а уж кому достанется оригинальный флакон, а кому аптечная склянка, решит жребий. Зато получается по 12,50 с каждой – очень даже терпимо.

Я так разволновалась от этой перспективы, что неожиданно получила по логике «отлично». Ровно в час мы с Сотиковой встретились в главном здании у кассы. За нами увязался Забелин, которому, как всегда, деньги нужны были больше всех. У Забелина был внебрачный ребенок. Сотикова пересчитала всю групповую стипендию и расписалась в ведомости. Потом она вычла свои сорок рублей, сорок рублей отдала Забелину, а остальное вручила мне, потому что у меня с собой был надежный портфель, а у Сотиковой – крохотная замшевая сумочка на шнурке, которую, как и всю верхнюю одежду Сотиковой, достала через Росконцерт ее всемогущая мама.

Напротив главного здания стояла самая большая в нашем городе гостиница. Приложив какие-то особенные, чуть ли не цирковые усилия, можно было попасть в гостиничный бар. Игнорируя продрогшую очередь, Сотикова двинулась прямо к швейцару. Через пять минут мы уже сидели в полутемном чужеземном пространстве бара. Втроем – Забелин почему-то не отвязывался никак – мы съели две вазочки жареных орешков и выпили по сладчайшему коктейлю «Маргарита» из бокалов, облепленных по краю сахарным песком. Чувство безмятежности заполнило нас до краев. Идти никуда не хотелось, даже за французскими духами. Я сказала, что, наверное, мы уже и так все пропустили. Но Сотикова божилась, что раньше трех не начнут. Чтобы не нервничать, мы выпили еще по нежнейшему коктейлю «Александр», с виду похожему на кофе со сливками, после чего Забелин, вспомнив про внебрачного ребенка, наконец отвял. Мы посидели еще немного без Забелина и пошли на троллейбусную остановку, чтобы ехать в универмаг «Минск».

Внешне универмаг «Минск» не предвещал никакого праздника. Ни толпы, ни огней, которыми должна сопровождаться продажа духов «Мадам Роша», не наблюдалось. «Минск» выглядел подозрительно буднично. Через его двери обыкновенно, то есть безрадостно и суетливо, входили и выходили покупатели. Мы даже решили, что мама Сотиковой что-то напутала, хотя такого не было ни разу. Нет, на втором этаже все подтвердилось. В парфюмерной секции мялась терпеливая очередь. Сотикова внедрилась слева и вынырнула с озадаченным лицом.

– Это не «Мадам Роша», – сказала она шепотом.

– А кто?

– Это «Фемме».

– Что?!

– Фе-м?ме – духи такие. Другие. Тоже французские. Даже лучше – реже бывают.

– Давай брать «Фемме». Раз других нет, – сказала я.

– Они по тридцать.

– Ну и что?

Уже стоя в очереди, мы решили, что не барское это дело – одни духи на двоих покупать. И взяли каждая по флакону «Фемме». Пережить такую радость в одиночку было совершенно невозможно, и Сотикова предложила заглянуть к ней – она жила на следующей остановке. Два квартала мы взялись преодолеть пешком. По дороге нам попалась галантерея «Наташа», и мы зашли просто посмотреть, что сегодня продают в галантереях. Зашли – и глазам своим не поверили! Прямо в отделе номер один продавщица спиной к нам спокойно, как огуречную воду, расставляла на полочке ту самую «Мадам Роша»! И ни одного человека вокруг! Мы подошли поближе. Сотикова выгнула бровь наподобие актрисы Маргариты Тереховой и с небрежным видом сказала:

– Это у вас не «Мадам Роша», случайно?

– Нет, – продавщица даже не обернулась.

– Как это – нет? – напирала Сотикова.

– Вот так, – продавщица оторвалась от полки и положила перед Сотиковой благородную темную коробочку.

– А?а?а! Понятно, – успокоилась Сотикова. До этого она была напряжена. – Это не «Мадам Роша» – это «Мистерия Роша»! Знаю!

– А чем они отличаются? – спросила я, слабо надеясь, что ничем.

– Запахом, – подумав, сказала Сотикова.

Сердце у меня оборвалось. Коробки с «Фемме» кирпичами повисли в моем портфеле. Отчаяние забродило от сердца к желудку. Я беспомощно уставилась на Сотикову. На ее лице не было ни тени сомнения.

– Берем, – сказала Сотикова. – Это почти как «Мадам Роша».

– Два, пожалуйста, – сказала я с облегчением и двинулась с Сотиковой к кассе.

Потом мы зашли все-таки к Сотиковой, выпили кофе с печеньем и тягучим яичным ликером. Непредсказуемый круговорот духов в природе не давал нам покоя. К тому же теперь мы решили не расставаться никогда. Сотикова вызвалась проводить меня до остановки. Но, завидев троллейбус, мы подумали, что сейчас самое время еще раз зайти в универмаг «Минск», посмотреть, как быстро кончаются духи «Фемме», которые нам достались практически без боя.

Универмаг «Минск» показался нам чуть более оживленным, но мы так быстро оказались на втором этаже, что это оживление могло быть вызвано именно нами. К нашему глубокому удовлетворению, очередь увеличилась вдвое.

– Смотри, как берут! – прицокнула языком довольная Сотикова.

– Берут, – согласилась я. – Только это, кажется, не «Фемме».

Какая-то женщина сосредоточенно отходила от прилавка, неся над головой совершенно не знакомую мне парчовую коробочку.

– Ай! – вскрикнула Сотикова, как будто ее подстрелили. – Это же «Мадам Роша»!

– Не может быть! Их не было! – возмутилась я и обхватила портфель двумя руками. Бульдозером мы двинулись к прилавку.

– Можно понюхать? – взмолилась вынырнувшая передо мной Сотикова и уронила лицо в ладони испуганной девушки, державшей открытый флакон.

– Да, это они! «Мадам Роша»! Только что, наверное, выбросили. И они все-таки лучше всех! – застонала Сотикова, задерживая дыхание. – Выпишите два, пожалуйста. Нас двое! – и дернула меня за рукав. Рядом заорал ребенок.

Мы отвалили еще с двумя флаконами и прибились к отделу платков, где в это время практически бесшумно почему-то расходились индийские косметические наборы – двадцать теней плюс пудра. В шикарных сундучках цвета слоновой кости, засунутых в бархатные футляры. Шестьдесят рублей штука. Мы с Сотиковой не задумываясь взяли два, причем Сотикова порывалась взять третий для какой-то Верки, но тут сундучки неожиданно кончились. От этого наш восторг почему-то сразу удвоился. Абсолютно счастливые, мы решили теперь поехать ко мне. Чтобы не сбивать темп – на такси.

Дома мы расставили наше богатство в два живописных ряда на журнальном столике и – не решив, с чего же начать, – торжественно разлили по рюмочкам бальзам. Глядя на царские коробочки, мы гоготали над идеей что-то там делить шприцем! Сотикова разрумянилась и в поисках зеркала распахнула индийский набор. Я встала сзади, руки за спину и уставилась на это восьмое чудо света. Вся наша с мамой обстановка, все самое дорогое, что у меня было, включая джинсовый сарафан, японский магнитофон и хрустальные рюмки с бальзамом, померкли перед этой роскошью. Держать ее было невыносимо. Невыносимо сладко. Пальцы то и дело оставляли на полированной пластмассе сундучка доверчивые овальные следы, которые Сотикова нежно утирала манжетой блузки.

Мы выпили еще, и Сотикова сказала, что знает все запахи, а вот «Фемме» забыла. Я тут же вскрыла свои «Фемме» и надушила себя, Сотикову и свой сарафан. В ответ Сотикова хрустнула целлофаном «Мадам Роша», чтобы мы могли как следует сравнить.

– Коробку положи в белье, – наказала Сотикова.

– Хорошо, – кивнула я. Я уже вся принадлежала Сотиковой.

Стало темнеть. Сотикова наконец взяла свою половину и отправилась домой. Я еще час выстраивала пирамидки из духов, каждые пять минут открывая и закрывая индийский набор, так и не прикоснувшись к перламутровым шишечкам теней. Его черная бархатная шкурка лежала отдельным сокровищем на трюмо. В конце концов я нашла набору место на письменном столе, духам – в серванте, ближе к стеклу, и заснула как во дворце.

В семь тридцать утра позвонила Марина Русенко. Ей срочно понадобилась стипендия. Я без труда нашла в портфеле конверт, полученный вчера в кассе главного здания. В нем смирно лежал новенький червонец. Десять рублей…

Маме Сотиковой, связанной с Росконцертом, понадобилось неполных два дня, чтобы распродать индийские наборы и пять коробок духов, включая открытые Le femme. Madame Rochas мы поделили пополам с помощью шприца, причем фирменный флакон по жребию достался мне.

Три дня блондинки

День блондинки 1 Солнце и другие

В выходной день самое главное – выйти из дома. И не то чтобы как можно раньше, а просто хотя бы выйти. Мусор вынести, например, или лук купить внизу. Но это не всегда. Хорошо еще, если у тебя запланировано. Например, выставка, «Пушкин и обезьяны» в Дарвиновском музее. Туда-то еще – раз! – и собралась, раз – и с первого захода по погоде оделась. И едешь в одну сторону долго так с пересадками, а обратно едешь уставшая, сонная, голодная и новую лексику во рту перекатываешь. И твой искусственно просветленный мозг распознает очертания скрытых смыслов.

А если ничего не запланировано, то главное что? Главное, чтобы не было солнца. Вот так. Потому что, когда светит солнце прямо с утра – это конец. Это значит, что все на свете люди уже из домов повыходили и в разных интересных местах осели. Или гуляют вокруг прудов в чудесных парках с детьми и домашними животными, или вертятся на каруселях в ожидании мороженого. А кто случайно остался дома – готовится к торжественной встрече гостей. Ты же провозишься со своим завтраком, протыркаешься в телевизоре и дождешься наконец-таки туч. Вот так. Теперь телевизор можно спокойно выключить, раздернуть шторы и начать звонить тем, кто уже вернулся с прогулок, испугавшись дождя или наконец замерзнув. И хорошо услышать, как они там съели не то, что намечали, или не попали, куда собирались, простояли в очереди, а что хотели купить, было такое дорогущее, что лучше бы не ездили. Вот так. Еще важнее важного, чтобы у тебя именно в этот день отключили Интернет, и ты бы до поздней ночи так и не узнала, что сегодня необыкновенного происходило в городе. Главное, сохранить скромное неведение о последнем дне кинофестиваля или единственном концерте Д. С., о дне рождения М., а еще круче – о вечере, где ты сама должна выступать. Вот это настоящий выходной! И тогда, когда все совпало, то есть когда совсем все заволокло, тихо гулит твое вечное радио, перед тобой штук восемь книг – и ты сидишь в пижаме, не знаешь с какой и начать, потом достаешь из-под стопки мутный прошлогодний глянец и находишь в нем бесценные сведения из области «если у тебя напряжена левая часть тела, то тебе, вероятно, приходится сдерживать свои исконно женские проявления – слабость, мягкость, переменчивость», – наступает момент истины. Ты уже лежишь, и у тебя абсолютно ничего не напряжено. Световой день закончился. И так же, как ты, лежат восемьдесят процентов твоих знакомых. И думают – уж кто-кто, а она-то провела день будь здоров, с ее-то возможностями!

День блондинки 2 Ходынка, бассейн, свадьба

Рассказать все в инфинитиве – как будто это прекрасный день? Или сразу в перфекте – как будто страшная история?

Саша Раппапорт говорит – запомни все, что ты увидела, и тут же запомни, что ты про это подумала. Ну, у меня памяти в мозгу – одна восьмая килобайта, сколько я могу запомнить? Или одно или другое. Вот так вот, Раппапорт!

Что такое Ходынское поле десятого мая? Это такая светлая пустошь. Без громкоговорителей, конной полиции и доблестных парадных расчетов. Парад закончился, самое время для утренней прогулочки с собакой. Я собираюсь туда на легкой моей машине. Она грязная, с зимними шинами, и я делаю вид, что мне все равно, как это выглядит. Собака, дрожа и нервничая, прыгает на заднее сиденье, пускает слюни и трясется, пока мы не выйдем на окраине Ходынского поля. Вот я останавливаюсь, вот она выпрыгивает, я конвульсивно бросаюсь за волочащейся рулеткой поводка, мы переходим дорогу и оказываемся в траве. Трава жалкая, но молодая. Или так – молодая, но жалкая. Она щетиной облепляет кочки и колдобины этого пустыря, но ей все равно не удается скрыть разноцветное говно, оставшееся то ли после постоя кремлевской пехоты, то ли после торжеств мирного населения кооператива «Ходынка». Собака тыкается в мусор, и я оттягиваю ее на поводке, чтобы она не отравилась, как пару месяцев назад. Солнце чистосердечно светит в глаза. Я снимаю куртку, завязываю ее на животе и набираю скорость, как мне кажется, спортивной ходьбой. Собака за мной не успевает – ей пятнадцать лет. Она тяжело дышит. Все время останавливается, озадаченная моей идиотской походкой. Когда я вижу вдалеке кого-нибудь с собакой, мне хочется дождаться его или подойти самой, чтобы меня спросили – а что еще спрашивать, – сколько вашей? А я бы с гордостью сказала – шестнадцатый уж. А они бы в ответ – вот это да! Но никто к нам не приближается. И я, вихляя бедрами, разворачиваюсь в сторону парковки.

Я отчаянно надеюсь загореть, потому что очень нравлюсь себе загоревшая и обветренная, а сейчас самое время. Поэтому все в куртках, а я в майке. Мне хорошо, потому что у меня впереди целый день и у этого дня есть план.

Я прихожу домой, кормлю собаку и думаю: надо позвонить Ире. Но не звоню. Открываю почту и вижу пятьдесят шесть писем. Двадцать предложений дружить в Facebook’e и письмо от Гуги. Гуга по моей просьбе резервирует мне билеты в Нью-Йорк. Я это делаю просто так, в смысле – резервирую. Наверное, я туда не полечу, потому что никогда не могу сказать, что буду делать завтра, а не то чтобы через полгода. Я пишу – спасибо тебе, Гуга, пойду совещаться. Хотя ни с кем не собираюсь совещаться. А собираюсь пойти в бассейн. В солнечный день я стараюсь попасть в бассейн, чтобы жизнь не казалась упущенной.

Теперь бассейн. Я плохо плаваю, но полагаю, что и это полезней, чем курить. Тем более что в этом бассейне можно загорать прямо в воде. Он открытый. И плыть необязательно, если, конечно, не боишься замерзнуть. Но я старательно плыву, я даже придумала плыть с опущенной в воду головой, как будто я спортсменка (до этого я предавалась спортивной ходьбе). Я плыву по крайней дорожке, где разноцветными буйками качаются милые пенсы. Они уже все загорели и радуются. Делятся друг с другом разными соображениями. «Ничего не могу поделать – так исторически сложилось, я люблю суккуленты». У них высокохудожественные резиновые шапочки, накрашенные губы, а у некоторых и глаза. Мне никуда не деться с этой дорожки, потому что я боюсь утонуть. Меня мало волнует, как я выгляжу в серебряном гондоне на голове, потому что у меня другие достоинства. Завидую я здесь кому-нибудь? Да. Девушке с пробковой дощечкой, плывущей кролем по третьей дорожке.

Через сорок минут я принимаю душ, тщательно брею подмышки. Потом я беру бутылочку с шампунем, переворачиваю ее на другую ладонь, и в этот момент мне ни с того ни с сего начинает щипать глаз. Я стою под душем. Жду, когда струя промоет глаз. Девушка из душа напротив кричит мне – у вас из шампуня шампунь вытекает! Действительно, вытекает. Я говорю спасибо внимательной девушке и понимаю, что теперь, к сожалению, пописать в душе не получится.

Вот я, свежая и действительно загоревшая, сушу волосы перед зеркалом. Стрижка у меня нелепая, она призвана меня молодить, а на самом деле она создает впечатление, что мне на себя наплевать. Я надеваю на себя дешевые украшения из перламутра, и мне на минуту начинает казаться, что не в деньгах счастье. Вокруг глаз я размазываю крем, за который я еще не заплатила. Две тысячи шестьсот рублей. Мне его дали в долг. У меня прекрасные отношения с салоном красоты.

Сейчас я выйду и позвоню Ире. Но вместо этого я выхожу, покупаю в буфете морковный сок и зачем-то салат «Мимоза». Он состоит из майонеза. Ем две ложки, выбрасываю салат в мусорку. Выпиваю через трубочку сок и ухожу. Ире не звоню. Иду к машине, запихиваю сумку в захламленный багажник. Время от времени К. говорит – как ты можешь ездить с таким багажником! Но я давно заметила, двигатель от багажника не зависит.

Теперь я еду к Ю. Это мой старый приятель, можно сказать экс-возлюбленный. Он, правда, так не считает. То есть не считает, что экс. Время от времени Ю. начинает малодушно клянчить чего-то такого, что его алкоголическое сознание связывает с любовью. Делает он это настолько простодушно, что кажется, если ткнуть его туловище с любого бока, услышишь писк резиновой игрушечки. Взамен Ю. не предлагает ровно ничего. Так как на полном серьезе не понимает, какой товарообмен может иметь место, когда встречаются два одаренных и божественно красивых человека разного пола. У него невозможно одолжить денег, нет смысла рассчитывать на праздничные подарки, ты умрешь голодной и прокуренной, если не успеешь перекусить на подступах к свиданию. Из цветов, которые Ю. подарил мне за десять лет знакомства, можно составить элегантный букет – четыре метровые розы и еловая ветвь. Ю. бесполезен, обременителен в острой стадии и абсолютно асексуален. Я иду к нему, потому что мне его жалко, а я развиваю в себе гуманизм. Ю. считает, что я должна им дорожить, потому что он гениальный – но он заблуждается. Ничем таким я сроду не дорожила.

Квартира у Ю. роскошная. В буржуазном таком районе, куда приятно забрести в жару, например. Подъезд гулкий, прохладный, в жилище – музейные светотени, иллюзия другого жизненного пространства, где все было и будет иначе. Ю. ведет меня на кухню размером с маленькую квартиру. Долго варит якобы фирменный кофе. Ручной вязки. Мы сидим за столом, сбитым из антикварных досок. Доски обработал знакомый плотник, традиционно выписанный из Николаева. Плотник жил у Ю. на даче (у него и дача тоже) и обрабатывал доски просто за трехразовое питание. В холодильнике у Ю. простые продукты. Лежат огромными ледяными сколами. Сыр, масло, ветчина. Крошить их не хочется. Себе Ю. наливает кофе и немного водки. Начинает рассказывать про свою жизнь без всякой задней мысли. Но в конце все-таки получается, какой он благородный и бескорыстный, а остальные так себе.

Такой вывод Ю. обычно обставляет парой рюмок спереди и сзади. И дальше выходит, что ему вообще-то ничего не надо, а то, что у него есть, – результат «аз воздам» и прочих чудес, которые так и должны роиться вокруг таких исключительных типов. Учись, детка.

У Ю. нет кумиров, но акварели у него выходят, как у Гримшоу – туман и сырость. Однажды он написал мой портрет. На коне. То есть у обнаженной модели были мои кудряшки, рот, форма рук и грудей. На кого был похож конь – не знаю. Портрет взяли на биеннале. За это я тоже должна была отдать жизнь за царя, но вместо этого я орала как резаная, что меня компрометируют. Короче говоря, Ю. как никто прошел незамеченным сквозь десять лет моей жизни. Повлияв исключительно на мою репутацию. Я беру у Ю. книжку Марека Халаско, оставляю его, как всегда, расстроенного среди кошек и еды. Сама выхожу в теплые сумерки, замечаю справа возле кафе чью-то свадьбу. Вспоминаю, что нужно позвонить Ире, которая выдает дочку замуж без единого комментария. Без единого. Это-то нас всех и интригует. Но не делаю этого, а просто смотрю, как невеста все время поправляет корсет, вдвигаясь в него набухшим ве?рхом. Пока жених с друзьями курит, серьезно – как в последний раз.

День блондинки 3 Развод, немецкий язык, курьер

Я люблю, когда приходит Вера – она всегда меня поддерживает. Что бы я ни предпринимала, она всегда расценит это как самое необходимое и исключительно полезное в личностном отношении действие. После Вериных визитов кажется, что ты знаешь, для чего живешь. Просто пока не пользуешься этим знанием. Но даже от этой мысли становится намного легче, как будто тебе дали десятилетнюю американскую визу, когда ты вовсе не собиралась никуда ехать. А все равно греет.

Ну вот, пришла Вера, и я сказала, что муж мой подает на развод. Сначала она испугалась. Как и я. Кстати, у Веры точно такие же реакции на события, как и у меня. Полное совпадение. Ни разу такого не было, чтобы я ей с ужасом что-то рассказала, а она бы мне в ответ – ну и чего ради ты тут надрываешься? Только мои впечатления в конце концов скатываются в депрессию. А у Веры они перестраиваются в трезвый анализ и благоприятные перспективы. Так вот, Вера сначала молчала секунд тридцать потрясенная, а потом сказала, что развод – это прекрасно. Это свобода. Это отсутствие наконец всякой двусмысленности и вранья. Я подумала, что действительно – я без конца вру всем мужчинам без исключения, и мне дается редкий шанс побыть неделю-другую честной и посмотреть, что получится. Кстати, Вера всегда советует – сделай и посмотри, что получится. Даже самые абсурдные варианты рассматривает при этом. Например, сказать мужу, что ты его все равно любишь, хоть и живешь с другим мужчиной. Действительно интересно, как все повернется, особенно другой мужчина.

Потом я попросила ее подождать, пока я помою голову. Мне необходимо вечером вымыть голову, потому что на следующий день я в восемь утра выезжаю на курсы немецкого языка. Я стараюсь как можно приличнее выглядеть на этих курсах, потому что я учусь в компании тридцатилетних девиц и симпатичного Леши. Всем им я подарила книжку моих стихов и нашей преподавательнице тоже. Сегодня как раз преподавательница сказала мне: «Анна, я, кстати, прочитала вашу книжку. Мне так понравилось…» – ну, и там всякие куцые комплименты не приспособленного к поэзии человека. Вот так вот она сидит за своим столом – а вот так вот стою я и Леша, который, что удивительно, носит за мною портфель, не замечая более свежего поколения. И тут она, преподавательница, говорит:

– Анна, у вас такая фотография на обложке, вы там такая молоденькая! (А фотографии три года от силы.) Я в шоке лопочу что-то типа:

– Да, мол, у меня там волосы длинные.

– Нет, – не унимается она, – вы там прямо девочка! (…)

Так. Ничего себе, да? И это несмотря на вымытую с вечера голову. Кто-то подсчитал, что только десять процентов наших усилий способствуют достижению цели. Видимо, мытье вошло в первые девяносто.

Так вот, пока я бессмысленно, как потом выяснилось, мыла голову, Вера ела то, что я приготовила: грибной суп с перловкой и капустный пирог. Вера восхищается мною как хозяйкой. Но даже сытая, Вера находит меня крайне изможденной – похудела, что ли, или весть о разводе так подействовала? Я стою с полотенцем на голове и начинаю серьезно подозревать неладное. Я читала, что стволовые клетки, бывает, раз – и закончились, а новых больше уже по твоему адресу не завозят. Все. Приехали. Ты старишься не по дням, а по часам. А твой мужчина все еще с тобой просто потому, что у него такой график – вы никак не встретитесь при дневном свете.

Да. Вере я не знаю, что ответить. Тем более что я не курю. (Я заметила, что в фильмах героини часто закуривают вместо ответа.) Я говорю: тогда – на вот, почитай, что я написала про нашу игру. И даю ей листочек с описанием одной литературной игры, в которую мы играем с друзьями-поэтами. Мне хорошо удаются описания всяких игр, особенно если я в них не участвую. Вера читает. Сама я в это время отправляюсь к зеркалу, которое, как я и думала, только подтверждает законы долбаной гравитации. Вера на кухне между тем умирает от моего остроумия, и тут происходит, собственно, то, чего я жду от наших с Верой встреч. Вера начинает меня дергать и заводить – почему я такая талантливая и не блогер, раз уж на настоящего писателя не тяну по нетрудоспособности. Она еще говорит, что читательское сознание истомилось по такого рода интеллекту. Устойчивому, но необидному для других. Я веду себя так, как будто она права. Хотя к этому моменту настроение мое падает окончательно. Сама я уже переоделась в легкие дизайнерские одежды. Мой вид должен был бы говорить: разве недостаточно, что я так богемно хороша? На фиг мне еще что-то писать и волноваться? Но на Веру это не действует. Значит, уже что-то внутри меня системно надломилось и не стоит себя обманывать. Потом мы с удовольствием обсуждаем, кто на самом деле кадит в Сети – всякие идиотки, которым абсолютно нечего сказать, и вот они оповещают мир о днях рождения своих детей, первом снеге и выставке картонных вибраторов по выходным. Они выкладывают все без остатка, что попадает в их мозг. Как правило, из других таких же мозгов. И от этого их собственные головы все время пусты и гулки. Они круглосуточно открыты для столь же содержательных новостей. Прямо светятся своей пустотой, как бензозаправки на трассе, чтобы какая-нибудь суперинформация не пронеслась мимо. Мы с Верой тоже боимся выглядеть такими дурами, хотя она и называет другую причину своего отсутствия в Сети.

Вера уходит, когда мы вдоволь наговоримся и убедимся в абсолютной уникальности каждой из нас.

На следующее утро я еду на свой немецкий. Долго разбираюсь там с превосходной степенью прилагательных и получаю практические сведения о том, как сказать – почему я не люблю шницель. Он слишком жесткий. И почему я не люблю кекс. Он слишком сладкий.

Потом происходит этот ужасный диалог с преподавательницей про фотографию, а потом кто-то затевает разговор о том, что лучше ничего не менять в жизни – вышел замуж и живи себе, потерпев чуть-чуть. А преподавательница сказала:

– Ну ничего страшного.

А я сказала:

– А вот когда в третий раз…

На этом месте совсем юная девушка Александра вдруг запаниковала, зачем мы, мол, говорим такие чудовищные вещи в то время, когда некоторые умы еще не окрепли. А как раз сейчас такая ситуация. Ну, видимо, у Александры определенная ситуация… И тут я поняла, что лет мне на самом деле до хрена.

И преподавательнице до хрена. И нечего было маячить у нее перед глазами с этим Лешей.

Потом я еду в Дом актера фотографировать выставку «30 лет без Высоцкого». Я захожу туда и не обращаю внимания на консервированных знаменитостей, которые заходят в лифт и выходят из лифта. Это во мне есть. Отсутствие пиетета. Это меня сильно подводит в отношениях с мужчинами. К сожалению, я начинаю им постепенно сочувствовать, а в конце презираю.

Я изображаю из себя фотографа, и всех, кто проходит мимо экспозиции, прошу постоять у стенда, чтобы как посетители. Отсутствие пиетета позволяет мне это делать естественно и непринужденно.

Потом несусь домой, потому что я первый раз в жизни заказала вещь в интернет-магазине. В свете грядущего развода я решила начать быть экономной и практичной. Я выбрала для пробы самое недорогое – шапку. Бойцов из службы доставки товаров я предупредила, что буду дома с четырех до шести. Они начали звонить с одиннадцати часов утра, то есть когда в самом разгаре была превосходная степень прилагательных и «почему ты не любишь рыбные палочки». Потом они звонили на выставке и в других местах на морозе.

Наконец я примчалась домой, и вот пришел этот несчастный курьер. (Мне всегда нестерпимо жаль курьеров, хоть до этого я и не имела с ними никаких дел.) Почему-то уже по коробке, которую он держал, как торт, я поняла, что это не то, что я думала. Можно, конечно, было отправить все обратно и сказать, что не подошел размер. Но специально замученный курьер не дает тебе пойти на принцип, и ты берешь и расписываешься в квитанции. Какая-то совершенно дерьмовая шапка, квадратная, кстати, действительно не того размера за 1900 рублей с доставкой и чаевыми.

В этот день мне никто не позвонил, кроме курьера. Никто не обратился ко мне: «Женщина, вы выходите». Никто не сказал – Аня, это конец. Или наоборот – Аня, это только начало. Можно ложиться спать.

Араукария

Araukaria heterophilla

Родина – Южная Америка, Австралия, острова Тихого океана. Имеет пушистые ветви, отдаленные друг от друга мутовками. Хвоинки плоские, линейно-шиловидные, темно-зеленого цвета, густо расположенные со всех сторон стебля.

(Энциклопедия комнатных растений)

Лена вышла замуж удачно, но не перспективно. За кандидата наук. Исторических. Звали его Эдгар. Эдгар жил в советской Латвии, а изучал войну Севера и Юга Америки. Лена хотела, чтобы все было как раз наоборот. Жить в Америке, а изучать север и юг Латвии. Или какой-нибудь другой страны. Это все равно. Главное – где жить. Эдгар был доволен, как продвигалось изучение его вопроса в целом. А Лена была недовольна ни вопросом, ни Эдгаром, ни своей внешностью. В Латвии трудно быть красавицей. Практически невозможно. Вечная бледность, отсутствие нормального спортивного костюма и костюма вообще, маленькая зарплата, длинная зима, отсутствие нужного лака для ногтей, мягкого халата, белок в центре города, приличного стоматолога, беговой дорожки, вегетарианского ресторана, чешских ластиков, денег, бассейнов с минеральной водой, самой минеральной воды, автомобиля, опять спортивного костюма и мало ли чего еще…

Со всем этим приходилось бороться. И Лена боролась, как могла. Каждое утро она надевала тренировочные штаны, которые в прошлой жизни составляли пижаму их дальней родственницы из Дании, и бегала вокруг Ботанического сада. Ботанический сад еще издалека приветствовал Лену двадцатиметровой араукарией, похожей на елку-акселератку. И Лена, выходя на облупленное крыльцо своего подъезда, как лонжей цеплялась взглядом за ее веселую верхушку и начинала зарядку. В отличие от Лены, счастливая американская араукария могла развиваться в любом грунте – были бы условия. А именно: тишина, покой, респектабельные соседи. Лене же казалось, что респектабельным как раз должен быть грунт, а все остальное можно пережить.

По утрам Лена бегала, а по вечерам изучала мышцы ног перед зеркалом в прихожей. Результат Лену, как правило, радовал. Настолько, что Лена однажды решила, что с ногами у нее все в порядке. Мало кто из женщин с высшим образованием может себе такое позволить. Но у Лены был дерзкий характер. Люди с таким характером не останавливаются на полпути. И Лена, ни на секунду не отрываясь от зеркала, делала два шага назад, упиралась спиной во входную дверь и прищуривалась. Грудь маловата. И не надо себя обманывать. Это факт. Правда, Эдгар так не считал. А как ты считал, как ты считал, Эдгар, а? Спрашивала Лена. Это, по-твоему, нормально? И она угрожающе придвигала к нему на ладонях свои полудетские формы. Эдгар пугался. Лена могла заплакать. А ему в институт… Сейчас это делают, Эдгар, делают, дорого, но делают, слышишь? Леночка, ты мой проездной не видела? Я живу с идиотом.

Летом сдали квартиру. До октября жили в каком-то курятнике на взморье без газа и воды. Эдгар полтора часа добирался до своей научной работы, но в ноябре наконец смог оплатить жене заветную реконструкцию. Лена плохо перенесла наркоз. Два дня у нее зашкаливала температура, и Эдгар приносил ей в клинику заморские фрукты киви, на которые уходила половина его исторической зарплаты. Грудь как-то неожиданно обрела статус доминанты на субтильном Ленкином туловище. Теперь оно почему-то напоминало Эдгару молодой кабачок. Эвересты – тихо произносил Эдгар, озадаченно обводя пальцем растекшиеся соски. Весь следующий год «эвересты» предъявлялись со скромной гордостью неискушенным знакомым. Женщинам разрешалось потрогать швы.

Зима прошла худо-бедно. С грудью наперевес. Весной на повестку дня выплыл рот. Мой рот – мой крест, думала Лена, пробегая мимо царственных рододендронов свободных расцветок. Желтые, фиолетовые, персиковые. Араукария сверху делала им ручкой. Им и бегущей по кругу Лене.

По большому счету, Лена была чересчур критична – но ее можно понять. Куда с такими губами? Кривенькие, сдвинутые, какие-то наполовину съеденные. Дома Лена открывала американские журналы. Журналами Эдгара щедро снабжали коллеги, чьи счастливые предки, в отличие от Эдгаровых, знали войны Севера и Юга не понаслышке. Люди в этих журналах запросто рождались с губами, ногами, зубами такими, как надо: чтоб самим всю жизнь не стыдно носить и детям было что оставить.

В июне, само собой, сдали квартиру. Ботанический сад на три месяца снова заменила унылая береговая линия. А через три месяца в подпольном китайском салоне Лене вытатуировали вокруг губ пожизненный голливудский контур.

Эдгар первым встретил на дорогом лице это тревожное темное кольцо. Оно напомнило ему беспомощную, вечно делящуюся клетку в учебном фильме по ботанике. Эдгар скривился, повторяя движения клетки. «У нее рука все время дрожала! – расценила его гримасу Лена. – Но эскиз-то – мой, ты заметил?» И бесстрашно, как чеку, дернула из футляра новенькую помаду.

В теплицах цвели кактусы-эхинопсисы. «Я ни разу не была за границей. Деньги уходят черт знает на что». – Лена бежала, следя за дыханием. Было модно следить за дыханием, иностранной литературой и альтернативным кинематографом. А нужно жить так, чтобы все следили только за тобой.

Квартира сдавалась уже автоматически. Эдгар вставал на два часа раньше, чтобы наносить воды из колодца и успеть на рейсовый автобус.

Лена на два дня съездила в Финляндию. Как ей понравился пароход! Как ей понравился пароход! На таком пароходе бы в Америку… Эдгар, сделай же что-нибудь! Сколько можно – я извелась.

Эдгар выиграл годовую стажировку в университете Южной Каролины. Наконец-то! Не робей там, Эдгар, подключай все, что можно, слышишь? Ты помнишь, кстати, что ты обрезан, Эдгар? Учти – это шанс. С анатомической точки зрения ты уже еврей. Ладно, что мы будем по телефону – я скоро приеду.

Через год Эдгар крыл американские крыши с веселой бригадой армянских строителей. Печальные войны Севера и Юга разыгрывались уже без его участия.

Американские соседи слева переехали. Переезжая, подарили Лене и Эдгару свои велосипеды. Соседи справа делали ремонт. Лене и Эдгару отошел компьютер. Где у нас такие соседи? Где? А такие велосипеды?

Лена освоила мексиканскую кухню. Потом итальянскую. Кое-что из французской и китайской, самую малость. Соседи были в восторге. Это вас ваша мама научила? Нет? Папа? Нет? А кто? Невероятно! У нас Фрэд тоже прекрасно готовит – его бабушка спец по омлету с беконом. Фрэд смущен: что есть – то есть…

Трижды Лена заставала Эдгара в «Макдоналдсе». После чего, поразмыслив, вернулась к яичницам.

По вечерам Лена по-прежнему смотрела на себя в зеркало. Внимательно. Все теперь как будто было хорошо. Вот местечко – она трогала указательным пальчиком ямочку на бедре – тут можно разместить отличную татуировку! Это должно поднять общий градус жизни в целом. Хотя Эдгар своим нытьем его, конечно, собьет. А ведь мы уже три года живем практически без документов, что он себе думает?

И Лена залегла в Интернете в поисках альтернативы. Альтернативы полетели хлопьями, дождями, фейерверками, пухом и пером разодранных в бессоннице подушек Из Ниццы прилетел Жан-Поль. Ку-ку, Жан-Поль, что так и звать всю жизнь? А если просто Жан? Не откликаешься? Леношка, я же не делю тебя на Ле и На. Нет, Лена не делится.

Автобиография Жан-Поля сопровождалась подробными иллюстрациями. Они раздражали Лену неистребимой витальностью. Вот фотография. Жан-Поль вдалеке по пояс в воде. Жан-Поль вдалеке по колено в снегах. Жан-Поль на яхте. В машине. С мамой на барбекю. С сестрой на барбекю. (На заднем плане – на переднем чья-то рука с фужером.) С семьей друга (у них только что родился ребенок, чудо – правда?). А это отдельно с другом. А это Жан-Поль дома. Это гостиная. Спальни. Их три. Садик. Это моя гордость – араукария. Очень нравится маме.

Жан-Поль в запотевшей ванной примеряет новый халат. Всегда веселый и слегка размытый Жан-Поль удобно сократился до Жо-Пы. Из всей Жопиной фотосессии наиболее перспективными Лене показались друг и подземный гараж на три машины.

* * *

Эдгар крыл и крыл шифером разноцветные крыши, а Лена встречала в нью-йоркском аэропорту Жан-Поля. Волнений хватило с головой. Что надеть – раз. Как узнать – два. Что ответить – три, в том случае, конечно, если речь сразу начнется с официального предложения.

Надеваем, конечно, декольте. Не самое радикальное – но все-таки. Франция должна узнавать своих героев, пусть даже будущих. Дальше – встреча. Держась за чемоданы, в Ленином воображении возникали Вольтер, Ив Монтан и Франсуа Миттеран. Против двух последних Лена не возражала. Интересно, кстати, стал бы Ив Монтан в первом же послании делиться такими интимными подробностями, на которые решился Жан-Поль.

Жан-Поль простодушно сообщал, например, что у него на голове волосы пересажены. Волосы пересажены! Откуда пересажены? Господи, только бы не сообщал – откуда. Лена, в свою очередь, отобрала для виртуального знакомства единственно, на ее взгляд, удачный снимок. Она на пляже стоит на цыпочках вполоборота. Видно все. Рвущийся на волю бюст, многообещающий рот и общая сопротивляемость судьбе. В рекламных целях лицо было тщательно скорректировано компьютерными хитростями. Не до полного обмана, конечно, но некоторая угроза разоблачения, что и говорить, Лену слегка смущала.

Поэтому в аэропорту на всякий случай Лена купила французский флажок. Номер рейса она не запомнила и встречала уже третий самолет из Франции, слегка помахивая флажком. Сначала в районе декольте, потом татуировочки на бедре и, наконец, безнадежно царапая коленку.

Очередная делегация сосредоточенных европейцев растекалась по залу, по-птичьи вертя головами. Приземлился самолет из Риги. У паспортного контроля организованно выстроилась баскетбольная команда. Баскетболисты в бордовых куртках переминались с ноги на ногу, безо всякого любопытства глядя сверху вниз на маломерную толпу. Араукариевая роща. Они говорили по-латышски, и им нравилось, что их никто не понимает. Потом они проплыли мимо Лены, пружиня на каждом шаге, и Лена услышала знакомую речь. В какой-то момент она удивилась собственному равнодушию. Ее ностальгия улетучилась еще в первые два месяца. Но сейчас она вдруг вспомнила Ботанический сад, такой скромный по сравнению с парком мистера Корнуэлла, где Эдгар получил последний заказ. Он работает там уже вторую неделю, и мистер Корнуэлл обещал помочь с бумагами. Конечно, Эдгар не может просить как следует. Он может только как следует рассказывать про эти забытые театральные войны Севера и Юга. Вряд ли этим можно заинтриговать мистера Корнуэлла. Правда, он не слышал, как именно Эдгар рассказывает. Рассказывает так, что Лена перетаскала всех подруг к нему на лекции! Вот как он рассказывает. Вместо этого он сидит на крыше мистера Корнуэлла и даже не может прикрикнуть на своих армян. А ведь они, может, и не подозревают, что в Америке вообще есть север и юг. Эдгар не умеет кричать. Даже на нее, когда она является под утро с какого-нибудь party, или теряет билет на концерт, или путает номера счетов, или шипит в телефонную трубку на его маму, которая почему-то стала плохо понимать по-русски.

– Вам плохо, мисс? – заботливо тормозит пожилая пара в одинаковых холщовых брюках.

– Плохо? Что вы! Нет. Спасибо. Все в порядке, – Лена и не заметила, что плачет.

– Но вы плачете…

– Это я от радости, – и убедительно сморкнулась в протянутую бумажную салфетку.

Она проводила взглядом туристов, а может быть, американцев. Те, почувствовав, оглянулись и синхронно помахали ей пергаментными ручками. Потом развернулись, на мгновение замерли с осторожностью, чтобы не потерять равновесие, и двинулись дальше. Они держались за поручень тележки оба двумя руками и толкали ее, боясь обременить друг друга таким несложным трудом. А может быть, им просто так легче было идти. В этом возрасте уже требуется опора. Хотя бы тележка с багажом.

Лена смотрела им вслед, и чем дольше она смотрела, тем настойчивей какой-то ребус, как в картинах Дали, перемежал ее взгляд. Лена сощурилась и сморгнула. Из дальнего угла к ней безошибочно катилась судьба. Судьба была низкоросла, лысовата и суетлива, ее обтягивала безразмерная футболка, живот которой от края до края украшало размашистое голубое сердце. В этом сердце, как камбала в тазу, колыхалась удивительно знакомая, в сто раз увеличенная тетка на цыпочках, с ясельно выпяченными губами, грудями-дирижаблями и глазами вынутой из-под шкафа куклы. Контур голубого сердца бойко обегал незатейливый субтитр – I LOVE LENA. Жан-Поль все-таки прилетел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65941714) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Анна Аркатова

Тип: электронная книга

Жанр: Современная русская литература

Язык: на русском языке

Стоимость: 389.00 ₽

Издательство: Эксмо

Дата публикации: 15.11.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: В сборник «Птица» популярного поэта Анны Аркатовой вошли рассказы реалистичные, жизненные и близкие современному читателю. У каждого из персонажей – будь то подруги, родственники, одноклассники автора или просто знакомые – своя, особенная судьба, которая далеко не всегда развивается «по сценарию». Жизнь полна неожиданных поворотов, надежд и разочарований, бытовых трудностей и маленьких радостей. Но через ткань быта просвечивает солнечная основа существования – ведь проза Аркатовой насквозь поэтична, избегает мрачной тяжести, безнадежности и духоты. Напротив, в ней много воздуха и разомкнутого пространства: местом действия оказываются и современная Москва, и Рига из советского прошлого, и неповторимые европейские города. Под проницательным взглядом автора герои могут вступать в отношения, удивляться, переживать, путешествовать или просто помечтать вместе с читателем о маленькой итальянской ферме с живописными виноградниками или о «звенящем безвременье над кардиограммой Швейцарских Альп».