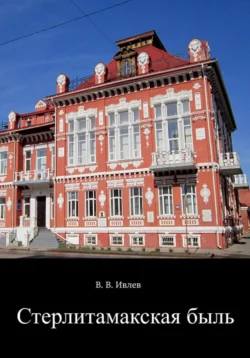

Стерлитамакская быль

В. Ивлев

Тип: бесплатная электронная книга

Жанр: История России

Язык: на русском языке

Стоимость: 0.01 ₽

Статус: В продаже

Издательство: Автор

Дата публикации: 14.04.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Автор книги, Вадим Викторович Ивлев, геоэколог, путешественник и писатель, действительный член Русского Географического общества с 1985 года. Увлекательное повествование описывает наиболее важные исторические события в истории южноуральского города Стерлитамака, предлагает анализ современного состояния Стерлитамакской агломерации, даёт прогноз на будущее. Содержание книги отличается обилием фактического материала и простотой изложения. Публикация приурочена к 250-летию российского града Стерлитамака.