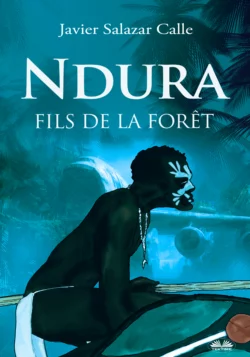

Ndura. Fils De La Forêt

Javier Salazar Calle

Dans Ndura. Fils de la forêt le protagoniste, de retour d’un safari photographique en Namibie, se voit plongé dans une situation inattendue de survie extrême dans la jungle d’Ituri, en République Démocratique du Congo, après que son avion ait été abattu par des rebelles. Un lieu où la Nature n’est pas le seul ennemi et où la survie n’est pas l’unique problème. Une aventure rappelant les classiques de la littérature, ce qui fait de ce livre l’outil parfait pour échapper à la réalité et permettre au lecteur de partager l’angoisse et le désespoir que ressent le protagoniste face au défi qui s’impose à lui. L’émotion et le suspense se mélangent tout naturellement. On assiste à la dégradation psychologique du protagoniste au fil de l’histoire tout en profitant d’une étude poussée du milieu, des animaux, des plantes et des gens. Ce livre nous enseigne aussi que notre perception des limites peut être souvent erronée, tant pour notre bien que pour notre mal.

Javier Salazar Calle

Ndura. Fils de la Forêt

Ndura

Fils de la forêt

De

Javier Salazar Calle

Design de couverture © Sara García

Titre originel: Ndura. Hijo de la selva

Copyright © Javier Salazar Calle, 2020

Traduction: Delphine Paris

Deuxième Édition

Contacter l’auteur:

• Web: http://www.javiersalazarcalle.com (http://www.javiersalazarcalle.com/)

• Facebook: https://www.facebook.com/jsalazarcalle (https://www.facebook.com/jsalazarcalle)

• Twitter: https://twitter.com/Jsalazarcalle (https://twitter.com/Jsalazarcalle)

• LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/javiersalazarcalle (https://es.linkedin.com/in/javiersalazarcalle)

• Youtube: http://www.youtube.com/user/javiersalazarcalle (http://www.youtube.com/user/javiersalazarcalle)

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle tant électronique que mécanique de ce document est formellement interdite, y compris la photocopie, l’enregistrement magnéto-optique ainsi que l’utilisation de systèmes d’enregistrement de données ou de systèmes de récupération sans autorisation préalable des propriétaires du copyright.

Dédié à tous ceux qui, comme moi, vivent des aventures et voyagent sans se déplacer; qui font que le pouvoir de l’imagination survive dans ce monde.

Une dédicace spéciale à mon meilleur ami, décédé il y a plusieurs années, et à mon fils Alex, qui porte son prénom et pour lequel je nourris de grands rêves.

L’aventure commence…

JOUR 0

Je suis au cœur de l’Afrique profonde. Assis, appuyé à un tronc d’arbre. La fièvre a atteint son paroxysme, mon corps souffre de convulsions et de frissons à intervalles de plus en plus rapprochés. Une douleur diffuse est tout ce que je perçois de mon organisme. Je tremble sans arrêt. Je suis tout en haut d’une colline. Derrière moi, la forêt ; une jungle luxuriante, sauvage et implacable. Devant moi, elle disparaît comme par magie. Seules quelques souches éparses, restes d’une exploitation intensive du bois, laissent entrevoir ce qui se trouvait auparavant à cet endroit. L’on distingue au fond les premières maisons d’une ville naissante. De la boue, des feuilles et de la brique mélangées. La civilisation.

Je suis à des milliers de kilomètres de ma maison, de mon monde, de ma famille, de ma petite amie, de mes amis… même mon travail me manque. La vie facile, pouvoir boire en ouvrant simplement un robinet, manger en commandant dans n’importe quel bar… et dormir dans un lit, chaud, sec et sûr, surtout sûr. Cette tranquillité me manque terriblement! Lorsque l’unique incertitude consistait à savoir comment j’allais occuper mon temps libre, l’après-midi, au sortir du travail. Mes préoccupations d’avant me paraissent tellement absurdes: le crédit, le salaire, cette dispute avec cet ami, ces aliments que je n’aime pas, le match de foot! Surtout la nourriture.

Il est clair que la nécessité de survivre modifie le point de vue des gens. Du moins, il en a été ainsi pour moi. Que fais-je à une aussi grande distance de ma maison, moribond, à la lisière de la forêt centrafricaine? Comment en suis-je arrivé à cette dantesque et, en apparence, irrémédiable situation? Quelle est donc la genèse de cette histoire?

Je passe mentalement en revue les funestes circonstances qui m’ont conduit au seuil de la mort, aux portes de l’autoroute qui conduit vers l’au-delà, à la disparition, plus que probable, de mon histoire du livre de la vie…

1

JOUR

LE DEBUT DE CETTE ETONNANTE HISTOIRE

Je regardai l’horloge. L’avion qui allait nous ramener en Espagne décollerait dans deux heures. Alex, Juan et moi-même nous trouvions déjà dans la zone des boutiques de l’aéroport de Windhoek, où nous écoulions les dernières monnaies locales et achetions, au passage, ce fameux cadeau que l’on laisse toujours pour la fin. Nous avions déjà mangé et il ne nous restait qu’à faire les boutiques. J’avais acheté à mon père un couteau au manche en bois où était gravé le nom du pays, Namibie, et toutes sortes de figurines animales, en bois également, finement taillées, pour les autres personnes. En particulier, j’avais pris pour ma petite amie Elena, une magnifique girafe taillée à la main dans un village typique de la savane africaine. Alex s’était trouvé une sarbacane et un grand nombre de flèches, pour, selon ses dires, jouer avec la cible des fléchettes et varier le jeu, lui donnant ainsi une orientation, dirons-nous, plus tribale. Nous avions passé une heure à déambuler d’un côté et de l’autre, sac à dos à l’épaule, profitant des derniers instants dans ce pays exotique. Jusqu’à l’appel pour l’embarquement. Comme nous avions déjà enregistré nos bagages, nous nous sommes directement dirigés vers la porte indiquée. Peu de temps après, ayant pris quelques photos de l’appareil, nous nous sommes assis sur nos sièges à l’intérieur de l’avion, un ancien modèle quadrimoteur à hélices. Notre safari de 15 jours sur tous terrains parmi la savane sauvage africaine prenait fin et, même si ces terres allaient nous manquer, nous avions bien envie d’une douche chaude et d’un véritable repas, à l’espagnole. Il était, malgré tout, dommage de s’en aller à ce moment-là, puisqu’on nous avait dit que, dans quelques jours, aurait lieu l’une des plus impressionnantes éclipses de soleil de ces dix dernières années et que la zone d’Afrique où nous nous trouvions était la meilleure pour la voir distinctement.

J’étais le plus motivé et le plus aventurier des trois et j’avais fini par les convaincre de venir ici avec moi car c’était une chose d’avoir l’esprit aventurier et une autre de s’en aller sans compagnie. Au début, ils avaient été réticents à l’idée d’abandonner leurs projets de vacances décontractées dans le nord de l’Italie, pour un safari photographique, soi-disant incommode, dans un lieu aux températures supérieures à 40º toute la journée et dépourvu d’ombre pour se protéger. Une fois l’expérience finie, ils ne regrettaient absolument pas, au contraire, ils recommenceraient sans y réfléchir à deux fois. L’appareil nous amènerait à plus de 1.000 kilomètres au nord, jusqu’à un autre aéroport international, où nous ferions la liaison avec les lignes aériennes européennes, modernes et confortables, pour rentrer chez nous.

Après le décollage, nous avons passé notre temps à visionner les photos sur l’appareil numérique d’Alex. Il y en avait une très drôle d’Alex et Juan courant, épouvantés, un gnou de mauvaise humeur les suivant, à la charge. Tandis qu’ils finissaient de les regarder, entre rires et souvenirs, je me plongeai dans mes pensées en regardant par le hublot, voyant passer les nuages tout autour. Je me sentais très bien. Je rentrais à la maison après une merveilleuse aventure dans un pays incroyable avec mes deux meilleurs amis que je connaissais depuis l’école. C’était comme si nous avions pris part à un reportage du National Geographic, ceux que j’aimais tant regarder à la télévision pendant que je mangeais. Un safari en 4x4, suivant la trace des grandes migrations de gnous, photographiant les troupeaux d’éléphants ou observant les célèbres lions à quelques mètres de distance, en pleine savane sauvage africaine. Nous avions vu des combats d’hippopotames, des crocodiles en attente, à la recherche d’une proie, des hyènes avides de charogne, des vautours volant en cercle au-dessus d’un cadavre, d’étranges reptiles, toutes sortes d’insectes; nous avions campé dans des tentes au milieu de nulle part, dîné à la lueur d’un feu de bois sous un ciel limpide, constellé d’étoiles… une merveilleuse expérience. Surtout la visite de l’Etosha National Park.

Au-dessous, contrastant avec ce que nous avions vu jusque-là, tout n’était qu’une immense tache verte. Nous traversions la zone de l’équateur. La forêt, verte frondaison sans fin, recouvrait tout. L’objectif de notre prochain voyage serait quelque chose de ressemblant à cela : une remontée en barque du fleuve Amazone, avec des arrêts prévus afin de profiter des innombrables formes de vie endémiques. Il nous avait été donné de voir l’immensité d’une savane déboisée et je voulais maintenant voir la magnificence d’une mer de végétation, débordante de vie. Pouvoir avancer à coups de machette à travers la forêt presque impraticable, apprendre à trouver des aliments, connaitre les tribus isolées de toute civilisation, voir des animaux et des plantes exotiques… mais bon, cela serait pour l’an prochain, si j’arrivais à convaincre à nouveau mes amis; et sinon, le nord de l’Italie n’est pas mal non plus.

Un grand bruit, comme une explosion, suivi d’un mouvement très brusque de l’avion m’arracha à mon monde de fantaisies. L’appareil commença à faire des soubresauts dans les airs et j’eus bientôt l’impression d’être monté sur une montagne russe. Je me retrouvai par terre, au milieu du couloir, projeté sur une dame. Je me levai tant bien que mal et me rassis, essayant de ne pas tomber à nouveau. Des cris de panique résonnaient partout. La confusion était totale.

– Au feu, au feu! L’aile a été touchée! – cria quelqu’un assis du côté du couloir opposé au mien.

– A droite! – signala un autre passager.

Au début, je ne savais pas à quoi tout cela faisait référence, mais lorsque je regardai par le hublot de son côté, je vis une grande fumée épaisse. Comme si l’appareil était plongé dans la nuit, une nuit tragique. L’avion décrivait des mouvements chaque fois plus brusques. Certaines personnes commencèrent à crier. L’on entendit dans les haut-parleurs la voix fébrile et à peine audible du pilote nous disant que la guérilla du Congo, que nous survolions à présent, nous avait lancé un missile et que nous allions devoir réaliser un atterrissage d’urgence. Une femme eût une attaque d’hystérie et deux hôtesses et un homme qui proposa son aide durent la faire asseoir et l’attacher. Nous nous sommes assis rapidement, tous les trois, avons resserré nos ceintures et avons adopté la position que nous avait indiquée l’hôtesse après être montés dans l’avion, la tête entre les genoux, le regard rivé sur le sol en métal, peu rassurant. Nous étions terrorisés. Tandis que je me trouvai dans cette posture incommode, je me rappelai qu’une fois, au journal télévisé, j’avais entendu parler de ces rebelles qui s’autofinançaient puisqu’ils contrôlaient l’une des mines du pays. Une mine de diamants ou de coltan, minerai de prix contenant un métal indispensable à la fabrication des puces des téléphones portables, des puces électroniques ou des composants de centrales nucléaires. C’était une sorte de guerre civile sanglante, dans laquelle les pays limitrophes avaient des intérêts économiques et militaires. Elle durait depuis plus de vingt ans et ne semblait pas près de cesser.

Les secousses étaient si fortes qu’elles me projetaient en avant, encore et encore, avec un tel élan que la ceinture de sécurité me comprimait l’estomac, me laissant le souffle coupé, et que ma tête s’en venait frapper le siège de devant. Je me rendis compte que le nez de l’avion pointait vers le sol, amorçant une descente vertigineuse. Le bruit était infernal, comme si des milliers de moteurs tournaient à plein régime en même temps. Juste avant de toucher le sol, le pilote fit une dernière annonce par les haut-parleurs : il allait tenter un atterrissage d’urgence dans une clairière qu’il avait localisée. Ma dernière pensée fut que le choc allait tous nous tuer. Après, tout fut confusion, de grands bruits, des chocs, l’obscurité…

Lorsque je repris connaissance, j’avais un très fort mal de tête. Je portai la main à mon front et vis que je saignais un peu. J’avais, de plus, des contusions et des griffures sur tout le corps; surtout une grosse éraflure, la peau rougie par le frottement de la ceinture. Je passai mes doigts dessus et sentis une forte brûlure qui me fit serrer violemment les dents. Je regardai mes amis, Juan paraissait commotionné, il émettait une sorte de grognement de plainte et remuait un peu, Alex… Alex ne bougeait pas du tout, son visage, auparavant toujours joyeux et animé, était complètement pâle, l’air figé. Du sang jaillissait en abondance de sa nuque. Je l’appelai désespérément, à plusieurs reprises. Je touchai son visage sans vie, je le pris entre mes mains et l’agitai doucement, appelant, implorant. Alex était mort. Mort. Ce mot résonna plusieurs fois dans ma tête, comme répondant à son propre écho. Mort.

Affligé, dépassé par la situation, j’essayais de réagir. Un bruit martelait ma tête : boum–boum–boum, probablement à cause du choc. Attendez, ce n’était pas dans ma tête, on entendait au loin le son de tambours jouant toujours le même rythme. On aurait dit que quelqu’un communiquait à distance.

– Merde! – pensai-je.

Je me levai en titubant, une idée me vint à l’esprit. Si les guérilleros nous ont abattu, ils viendront ici et nous feront prisonniers ou peut-être même qu’ils nous tueront. Il fallait partir immédiatement. Ma première réaction fut d’alerter Alex, mais lorsque je tournai la tête et le vis à nouveau, je repris conscience de sa mort. Je restai immobile quelques secondes jusqu’à ce que je parvienne à réagir. Je m’approchai de Juan, qui était toujours sur son siège et s’était agité une ou deux fois, comme quelqu’un qui dort et qui fait un cauchemar.

– Juan – balbutiai-je– il faut que nous partions d’ici.

– Et Alex? – bredouilla-t-il sans ouvrir les yeux.

– Alex, Alex est mort, Juan – lui répondis-je en essayant de ne pas m’effondrer –. Allez, Alex est mort et nous le serons aussi si nous ne nous en allons pas. Il est mort.

Je cherchai, en chancelant, mon sac à dos parmi le chaos jusqu’à ce que je le trouve. Je le pris et me dirigeai vers l’arrière de l’avion. Là, un des côtés était en feu et il faisait très chaud. La cabine entière était remplie de personnes pêle-mêle, adoptant les postures les plus insolites, certains étaient blessés, d’autres cherchaient à réagir, d’autres étaient morts. De tous côtés provenaient des cris, des gémissements, des murmures. J’atteignis la partie cuisine et je mis dans mon sac tout ce que je trouvai: des canettes de rafraîchissements, des sandwichs, des boîtes de choses non identifiées, une fourchette. Quand le sac fut plein je revins auprès de Juan et pris son sac, qui se trouvait sur une dame ; je mis dedans des couvertures de l’avion. Alors je me souvins de la trousse à pharmacie et je retournai à la cuisine. Elle s’y trouvait, par terre, ouverte avec tous les produits éparpillés. Je recueillis du mieux possible ceux qui étaient le plus près et sortis chercher Juan.

– Allez, Juan, on file d’ici.

– Je ne peux pas – murmura-t-il – tout me fait mal.

– Allez, Juan, tu dois te lever ou ils nous tueront tous. Je vais laisser les sacs dehors et je reviens te chercher.

– D’accord, d’accord, je vais essayer – me répondit-il, en s’agitant légèrement sur son siège.

Je pris les deux sacs à dos et sortis, titubant encore un peu étant donné la violence de la secousse. Je dus faire un très gros effort pour ne pas m’arrêter en chemin pour aider les autres personnes, mais je ne savais pas de combien de temps je disposais. J’avais seulement envie de vivre. Vivre un jour de plus pour voir, une nouvelle fois, le soleil se lever. Nous nous trouvions dans la clairière du bois, sur un côté. Apparemment, le pilote essaya d’atterrir ici comme il n’y avait pas d’arbres mais dévia légèrement; l’aile gauche avait été perdue lors du choc contre les grands arbres. Une grande colonne de fumée s’échappait de l’avion et s’élevait jusqu’au ciel, permettant à quiconque de la voir à plusieurs kilomètres à la ronde. Je m’enfonçai un peu dans l’épaisseur feuillue et laissai les sacs au pied d’un grand arbre. Je fis ensuite demi-tour, voulant revenir à l’avion, mais, à ce moment-là, un groupe d’hommes noirs armés fit irruption dans la clairière par le côté opposé au mien. Je me baissai rapidement, me cachant derrière un tronc. Je sentis une pointe de douleur à l’estomac. Les guérilleros, certains habillés en camouflage et d’autres en civil, encerclèrent l’avion, pointant leurs armes et criant sans cesse. Je ne comprenais rien à ce qu’ils disaient, mais la zone où nous nous trouvions devait être swahilie ou allez donc savoir quoi.

– Nitoka! – Criaient-ils sans arrêt – enyi!, nitoka!, maarusi![1 - Langue swahilie: enyi!, nitoka, maarusi!: Vous! Sortez! Vite!]

Quelques passagers déconcertés et confus commencèrent à sortir de l’avion peu après. Ils furent étendus sur le sol sans ménagements et fouillés consciencieusement. Un plus grand nombre de rebelles arriva. Un des passagers, un homme qui avait été assis devant nous, paniqua et se leva, essayant de s’enfuir en courant. Les guérilleros tirèrent de multiples rafales avec leurs mitraillettes, le tuant presque sur le coup. Pendant ce moment de confusion, Juan sortit de l’avion et commença à courir en direction contraire à ce qui retenait leur attention.

– Basi![2 - Langue swahilie: basi: halte!], basi! – crièrent quelques rebelles lorsqu’ils le virent.

– Nifyetua![3 - Langue swahilie: nifyetua!: feu!]– cria celui qui semblait être le chef alors que Juan était sur le point d’atteindre le bord de la clairière.

Alors deux d’entre eux lui tirèrent dans le dos, sans attendre. Une des balles passa près de moi en sifflant. Je baissai la tête et fermai les yeux le plus fort possible, croyant bêtement que cela pourrait me protéger des projectiles. Il tomba à genoux, à cinq mètres à peine de l’endroit où j’étais en train d’observer et, avant de s’effondrer complètement, arriva à me voir blotti là et m’adressa son dernier sourire.

–Nitoka, maarusi! – continuaient-ils à crier en direction de l’avion.

Je n’eus pas à faire un trop gros effort pour éviter de crier, j’étais resté totalement muet et paralysé. Je ne sais combien de temps je restai comme ça, mais, lorsque je pus réagir, je sus avec certitude qu’il ne me restait qu’une seule issue: fuir pour sauver ma vie. Je pris les deux sacs et m’éloignai, pénétrant dans la végétation de la forêt avec la plus grande discrétion possible, ce qui était beaucoup demander vu que j’avançais en zigzag et que mon corps était meurtri. J’étais donc incapable de le contrôler. Je ne savais pas quelle direction prendre, mais il était certain que plus il y aurait de distance entre ces sauvages et moi, plus grandes seraient mes chances de survie.

Je marchai pendant presque deux heures, éperonné par la crainte, par la peur de mourir, jusqu’à ce que mes jambes cèdent. Je tombai, défaillant. Les sacs me paraissaient être remplis de pierres. Mon genou gauche me faisait très mal; après m’être blessé en jouant au football, il n’était pas complètement guéri et me posait problème encore aujourd’hui si je forçais trop. J’ouvris mon sac et en sortit une canette. Elle était encore un peu fraîche, je la bus avec empressement. Je transpirais abondamment, des gouttes de sueur coulaient, tels des torrents, de mon menton, comme s’il venait de pleuvoir ou comme si je venais de sortir d’une piscine. Je manquais d’air et j’ouvrais la bouche, essayant d’inspirer de grandes bouffées. Je m’engouai à cause d’une gorgée bue trop vite et j’éternuai fortement, je pensai m’étouffer. Lorsque je parvins à me calmer, toujours haletant, je me rendis compte que la lumière était plus faible : la nuit tombait. Alex mort dans l’accident, Juan criblé de balles; j’avais perdu mes deux meilleurs amis l’espace d’un instant pour la stupidité d’une guerre civile que je ne comprenais pas et qui m’était indifférente. Pourquoi ne s’entretuent-ils pas ? Pourquoi nous ? Pourquoi mes amis, Alex, Juan? Salauds! Si ça ne tenait qu’à moi, ils crèveraient tous. A cause d’eux, j’étais seul maintenant, dans ce putain d’endroit, humide, angoissant, asphyxiant, sans mes amis. Pourquoi moi? Pourquoi eux? La mort de Juan, fusillé par ces sauvages tournait en boucle dans ma tête, comme si c’était un film. La lumière de ses yeux s’éteignant dans le dernier regard qu’il m’adressa… J’essayai de ne pas y penser, de l’occulter dans quelque recoin de mon esprit, rien à faire. Cela fait quelques heures nous étions ensemble, riant, nous remémorant les anecdotes du voyage, et maintenant…

Je pleurai un long moment, je ne sais combien de temps, mais cela me fit beaucoup de bien. Lorsque je pus m’arrêter, je me sentais beaucoup mieux, du moins plus tranquille. Il était évident qu’il allait faire nuit : la forêt obscure entrait dans le monde des ténèbres. Il me fallait chercher un endroit où dormir. J’avais peur de dormir à même le sol, pensant surtout aux rebelles qui pourraient me trouver. Dormir dans un arbre ne me tranquillisait pas davantage, avec les serpents, ces singes hurleurs ou allez donc savoir quelle bête féroce, sauvage et affamée. Je devais prendre une décision. Les serpents ou les hommes armés et enragés? Les serpents me semblèrent être une meilleure option, ils ne m’avaient encore rien fait, pour le moment. Je cherchai un arbre auquel je pourrais grimper facilement, difficile d’accès pour les serpents et avec un espace où je pourrais m’installer pour dormir.

Je me rendis compte à ce moment-là de l’incroyable quantité de types d’arbres et de plantes qu’il y avait. Des plus petites plantes, presque minuscules, aux arbres de plus de 50 mètres dont le tronc dépassait en grosseur celui des autres arbres sans que l’on puisse en voir le bout. Un riche mélange de différentes espèces de flore parsemé ça et là; il y avait même de très hauts palmiers, aux feuilles colorées et effrangées, larges de plusieurs mètres, aux denses et compactes inflorescences[4 - Flore: Palmier à huile, Elaeis guineensis]. Il y avait une couche supérieure d’arbres, d’environ 30 mètres. Certains la dépassaient même largement. Une seconde couche, ensuite, de dix ou vingt mètres de hauteur, avec des arbres à forme allongée, comme les cyprès de nos cimetières y une troisième couche, de cinq à huit mètres de haut, que la lumière peinait à atteindre. Il y avait aussi des arbustes, de jeunes et rares plants de divers types d’arbres et une mousse épaisse qui recouvrait quasiment tout à certains endroits, de même qu’une multitude de lianes, grimpant à tous les troncs, pendant de toutes les branches. Des fleurs et des fruits de toutes parts, surtout dans les plus hautes couches, inatteignables. L’on percevait aussi tous types d’animaux. On ne les voyait pas aisément, cependant l’on pouvait entendre d’innombrables piaillements d’oiseaux, des cris de singes, le bruit des branches s’agitant au-dessus de moi au passage de l’un d’eux et celui des insectes bourdonnant autour des fleurs. On entendait même, de partout, les pas d’animaux terrestres, comme un bruit lointain. Les papillons et le reste des insectes voletaient dans tous les sens. Si je n’avais pas été dans la situation dans laquelle je me trouvais, j’aurais pu profiter d’un si bel endroit, mais, à ce moment précis, tout était un obstacle à ma survie. J’avais peur de tout.

Après avoir cherché un court instant, je trouvai un arbre qui me parut adéquat et y montai, les sacs sur le dos. On aurait dit qu’ils pesaient énormément et mon genou implorait le repos. Lorsque je fus suffisamment en hauteur pour me sentir en sécurité mais pas assez pour me tuer ou me blesser grièvement si je chutais pendant la nuit, je me positionnai du mieux que possible entre deux branches épaisses, côte à côte et presque parallèles. Je me couvris un peu avec une des petites couvertures de l’avion que j’avais apportée et utilisai l’autre comme oreiller. Je pus entrevoir dans le ciel une incroyable quantité de grandes chauves-souris marron foncé qui battaient des ailes, voltigeant de cette façon si caractéristique qui leur est propre : des êtres à l’apparence furtive, se déplaçant par impulsions[5 - Faune: Roussette paillée africaine ou roussette des palmiers africaine, Eidolon helvum]. Je n’arrivais pas à les compter, il devait y en avoir des milliers, se posant surtout sur les palmiers pour se nourrir de leurs fruits ou chasser les insectes qui les mangeaient, pensai-je.

Je dus dormir deux heures, fractionnées en de petits intervalles de quinze à vingt minutes. Les bruits me harcelaient de toutes parts. Je n’entendais que des pas, des voix, des cris, des criaillements, des petits cris perçants, des bourdonnements, des bruissements : un constant murmure qui augmentait et s’atténuait sans cesse. Il me parût même entendre plusieurs fois le cri d’agonie d’un enfant et des barrissements d’éléphants. Je ne savais pas s’il s’agissait vraiment de cela ou si c’était quelque chose de ressemblant, tout simplement. De temps à autres l’on entendait un rugissement assez inquiétant, ce qui me laissait imaginer qu’une bête féroce viendrait me dévorer pendant mon sommeil. Parfois, l’angoisse m’empêchait de respirer, tenaillant mon cœur, presque au point d’en ressentir une douleur. Chaque son, chaque mouvement, chaque chose qui se passait autour de moi était un tourment, une sensation d’angoisse oppressante. Dès que j’arrivais à m’endormir, il se passait quelque chose, n’importe-quoi, qui m’obligeait à me réveiller, apeuré. Parfois je voyais briller des yeux dans la nuit lugubre et, pour essayer de me réconforter, je me disais que c’était un simple hibou ou son plus proche parent vivant ici, mais ces tentatives pour rester positif étaient de courte durée. Je finissais toujours par voir des félins aux troubles intentions ou un dangereux serpent, en train de chasser. D’autres fois, il me semblait entendre des coups de feu à proximité, des rafales intermittentes, mais, si je tendais l’oreille, je n’arrivais pas à entendre quoi que ce soit.

– Javier – j’entendis Alex m’appeler.

– Oui, où es-tu? – dis-je, me réveillant en sursaut.

– Javier – entendis-je de nouveau.

Je regardai dans toutes les directions, angoissé, dans l’expectative, désirant voir mon ami. Jusqu’à ce que je réalise qu’Alex était mort et que j’étais tout seul, sans aucune aide, en pleine jungle. Cela me faisait peur de ne pouvoir compter sur l’aide de personne, de n’avoir personne avec qui partager ma douleur, mon désespoir en cet instant. Je ne devais pas céder à la panique, je devais expulser de ma tête les mauvaises pensées pour pouvoir subsister mais j’en étais incapable. Une sensation suffocante de solitude m’obligeait à puiser dans mes peurs.

– Javier, Javier

Son appel dura toute la nuit, inquisitif, attrayant.

Je serais parti avec lui, si j’avais su où aller.

2

JOUR

JE DECOUVRE LES MERVEILLES DE LA FORET

– Non, ne le tuez pas! –criai-je en m’agitant de façon convulsive, provocant ma chute de l’arbre dans un bruit sourd.

Je me débattis de long en large, fuyant mes propres fantômes, ignorant la douleur de la chute. Je regardai dans toutes les directions, totalement désorienté, et demeurai un moment sans bouger, recroquevillé, gémissant tel un animal blessé. Tandis que je frottais mon dos meurtri, je réalisai que ce n’était qu’un mauvais rêve, un cauchemar bien réel puisque j’avais revécu la mort de Juan, le choc de l’avion, le corps inerte d’Alex, une nouvelle fois, entre mes mains. La sueur perlait à mon front, mes mains tremblaient. Je respirai profondément un instant et me décidai à bouger. Ma seule envie était de m’éloigner le plus possible de l’avion, de m’éloigner d’où j’avais perdu une partie de ma vie. Mon passé était terrible, mon futur, désolant.

J’avais très mal au dos à cause de la position que j’avais adopté, à cause de la chute ou bien des deux choses à la fois et je me sentais un peu fiévreux. Je grimpai à l’arbre en me plaignant pour récupérer les sacs et remarquai qu’il manquait le sac contenant la nourriture. Le bond que je fis sur le coup me fit presque tomber à nouveau de l’arbre. Je n’arriverais à rien sans ce sac. Je cherchai avec appréhension parmi les branches et, alors que je pensais ne plus jamais le trouver, je vis qu’il était tombé au sol, l’ensemble de son contenu éparpillé. C’était probablement moi qui l’avais fait tomber, l’entraînant dans ma chute ou en remuant pendant la nuit. Je descendis avec précaution, l’autre sac à l’épaule, et récupérai tout ce que j’aperçus: trois canettes de rafraîchissement, un sandwich au saucisson, des biscuits déjà croqués et remplis de fourmis, une boîte de dosettes de sel pour la salade et les deux boîtes qui s’avérèrent être remplies de pâte de coing. Le reste avait disparu, emporté, je supposai, par les animaux. Ceci me fit conclure qu’il était tombé pendant la nuit.

Je décidai de faire l’inventaire de tout ce que je transportais afin de voir ce qui pourrait m’être utile et de jeter ce qui ne l’était pas. Porter un poids inutile n’avait aucun sens et j’avais besoin de connaître les moyens dont je disposais. Dans mon sac, mis à part la nourriture, j’avais le couteau acheté pour mon père, les figurines en bois, un livre de voyage sur l’Afrique Centrale, un paquet de mouchoirs en papier, des jumelles de 8x30, un chapeau kaki en tissu et un t-shirt où était marqué “I love Namibia”. Il me restait de la trousse à pharmacie une boîte d’aspirines à moitié entamée, une boîte entière d’anti-diarrhéiques, une bande, trois pansements et quelques comprimés contre les nausées. Tout ceci en plus des papiers personnels, bien évidemment. Dans le sac de Juan se trouvaient aussi ses papiers, mais aussi les trois couvertures et le petit coussin de l’avion, un petit livre avec des phrases en swahili, ses lunettes de soleil, une casquette, des petites barres de chocolat, une bouteille d’eau en plastique d’un litre, presque vide, une fourchette, une grande figurine en bois représentant un éléphant et d’autres plus petites, un paquet de cigarettes presque entier et un briquet.

Je ne pouvais pas porter deux sacs à la fois, je rangeai donc tout dans le mien, en meilleur état, à part une des couvertures et l’oreiller qui prenait beaucoup de place. Les figurines en bois étaient inutiles dans cet environnement. Je les enterrai et les recouvris avec des branchages. Tandis que je me débarrassais de certaines choses, je me rappelais les gens auxquels elles étaient destinées : Elena, ma famille, mes amis, Alex, Juan. Je ne mis pas longtemps à recommencer à pleurer. Je ne reverrais plus jamais aucun d’eux. Enfin, Alex et Juan je les reverrais bientôt, au ciel, ou n’importe-où que l’on aille une fois mort.

C’est à ce moment-là que je mangeai les petites barres de chocolat fondues par la chaleur, léchant l’emballage jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucune trace. Délicieuses. Je bus également le peu d’eau qui restait dans la bouteille. C’est alors que je pris conscience qu’il fallait m’arrêter un moment pour réfléchir aux prochaines étapes à franchir. Quelques questions surgirent dans mon esprit: les rebelles savaient-ils que j’étais en vie? Quelle direction prendre maintenant?

Je n’avais pas la réponse à la première question. Peut-être avaient-ils réussi à faire dire à l’un des passagers qu’il m’avait vu, peut-être ont-ils fouillé les alentours et trouvé mes empreintes ou la canette que j’avais jetée après avoir bu (une grossière erreur, même si, à cet instant précis, la fuite était ma seule préoccupation). Peut-être étaient-ils partout et finiraient bien par me trouver ou peut-être ne savaient-ils rien du tout. Quoi qu’il en soit, je devais essayer, à partir de maintenant, de faire davantage attention et de laisser le moins de traces possibles de mon passage.

En ce qui concerne la direction à prendre, je croyais me souvenir que, de l’avion, pendant l’atterrissage vertigineux, j’avais vu un village à l’horizon, au milieu d’une grande clairière de la forêt. Je ne savais pas s’il s’agissait de la base des rebelles, il était fort probable que ce soit le cas car l’avion se trouvait très près de l’endroit où ils nous avaient attaqué. Comme nous allions du sud de l’Afrique vers le nord, je supposai qu’en me dirigeant toujours vers le nord j’atteindrais la fin de la forêt, un autre pays et aurais davantage de chances de trouver de l’aide. Comme mes amis me manquaient! Maintenant, l’enthousiasme, l’optimisme et la bonne humeur d’Alex, la capacité d’analyse, la sérénité et la détermination de Juan à l’heure d’affronter une quelconque situation seraient d’un grand secours. J’avais tellement besoin de leur compagnie pour me donner le courage suffisant d’affronter ce défi que je n’avais pas cherché et qui se présentait à moi de façon inéluctable! Tout cela serait plus simple avec eux, ce serait même une aventure à raconter une fois rentré; mais ils étaient morts, assassinés, exterminés sans pitié comme de vulgaires mouches, fauchés au meilleur de leurs vies… et moi, je devais survivre comme je pouvais. Salauds, fils de…! Du calme, Javier, du calme, je devais essayer de garder mon sang-froid, c’était ma seule chance. Bien, le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest, donc s’il s’était levé de ce côté, à quelque chose près… il devrait aller dans cette direction. Si j’arrivais quelque part grâce à ce système d’orientation, ce ne serait pas de l’habileté mais un miracle. Je grimpai malgré tout à l’un des plus hauts arbres que je pus voir, pour m’en assurer.

Ce fut facile, l’arbre avait beaucoup de branches et l’on pouvait s’en servir comme d’une échelle. Malgré cela, plus je montais plus les branches devenaient petites et flexibles. Je fis donc très attention à poser le pied juste à la base de la branche, la partie la plus large et résistante. Je surplombais tout et, en arrivant presque tout en haut, je vis un paysage à couper le souffle. Une mer verte s’étendait dans toutes les directions, tel un tapis, montant et descendant, suivant les contours du sol, imitant les vagues, une vaste étendue de vie. Seuls quelques arbres solitaires, beaucoup plus hauts que les autres, ressortaient dans l’immensité de cette tapisserie que formaient les innombrables cimes de la forêt. Je ne voyais que des cimes d’arbres, partout, sans fin. On ne pouvait pas voir quoi que ce soit, d’aucun côté, même à l’aide des jumelles. A vrai dire, cela ne m’aidait pas beaucoup dans ma recherche de direction à suivre. Je descendis de l’arbre et cachai le sac de Juan, avec tout ce que je laissais dedans. Je l’enterrai à moitié sous un tronc qui était tombé. Je décidai, au dernier moment, de garder la girafe pour Elena: si je la revoyais, je voulais avoir un cadeau pour elle. Je jetai un dernier regard autour de moi afin de m’assurer que je ne laissais aucun signe évident de ma présence et, lorsque je fus plus ou moins convaincu, je me mis en route, sans grand espoir. Comme j’avais besoin de mes amis!

Pendant ma marche, je rencontrai des oiseaux colorés, au poitrail rouge vif et avec le reste du corps vert[6 - Faune: Trogon narina, Apaloderma narina]. Douze ou quinze oiseaux voletaient entre les branches des arbres avec une agilité incroyable. Lorsque je fis un peu de bruit, ils disparurent de ma vue en un claquement de doigts. Seuls ces beaux animaux me tirèrent, pour un moment, de l’écrasante sensation de solitude avec laquelle la forêt me frappait implacablement. Un monde oppressant, hostile, sans compassion, plongé dans une pénombre permanente, dans lequel l’angoisse, l’abattement ou la sensation d’étouffement étaient de constants compagnons de route.

Le chemin était difficile, je devais constamment faire des détours ou sauter des obstacles. Il y avait, de temps à autres, de petites clairières, mais je les longeais par peur d’être trop visible. Je transpirais sans arrêt et j’avais très soif, mais je ne voulais pas boire une autre canette puisqu’il ne m’en restait que trois. Il devait faire 25º, avec un taux d’humidité très haut, ce qui accentuait la sensation d’oppression et de chaleur. J’ôtai ma chemise un moment, mais je fus piqué par tant de moustiques que je dus la remettre. A des moments, le bocage était tellement épais que je devais me frayer un chemin avec un bâton que j’utilisais en guise de machette. Dans ces cas là, je n’avançais pratiquement pas: je n’arrivais qu’à écarter les branches sur mon passage, pas à les couper. De plus, la partie inférieure de mes jambes et de mes avant-bras, à l’endroit où les habits ne me couvraient pas, était couverte de blessures de plantes. Plusieurs parties de mon visage piquaient également. Cela signalait que j’y avais aussi des coupures.

Parfois, le sol était jonché de branches ou de troncs déracinés, d’autres fois, le sol était meuble, recouvert de feuilles mortes. Je devais marcher prudemment pour ne pas me tordre une cheville en posant le pied dans quelque trou ou en glissant, cela me serait fatal. Dans certaines zones, les cimes des arbres étaient tellement rapprochées qu’elles ne laissaient pas passer la lumière, créant ainsi une atmosphère de clair-obscur vraiment lugubre. Ou bien elles formaient plusieurs planchers de lumière aux nuances différentes suivant le niveau. Je traversais ces parties avec crainte car j’avais l’impression de me voir constamment attaqué par des fantômes. Ce n’était, en réalité, que les plus hautes branches des arbres se balançant au vent, qui devait souffler sur le toit vert de la forêt et qui, au passage, leur faisait produire un constant hurlement, vous glaçant le sang et vous harcelant sans cesse. Souvent, la forêt était tellement dense qu’elle était absolument impraticable et je devais faire de grands détours pour continuer à avancer. Je n’aurais jamais cru qu’il puisse y avoir autant de plantes différentes en un même endroit. Je ne voyais plus l’aspect romantique de marcher dans la jungle comme les explorateurs, je dirai même plus, je souhaitais sortir le plus tôt possible de ce lieu. De plus, comme je faisais généralement beaucoup de bruit, mon cœur se serrait à l’idée qu’il serait très facile de me localiser si j’étais suivi.

De la même manière qu’un bruit incessant provenait de partout pendant la nuit, un bruit différent se faisait entendre pendant le jour: des bourdonnements d’insectes, des chants étranges d’oiseaux dans la cime des arbres et quelques cris que j’attribuai à des singes ou à quelque chose comme ça. Du moins l’on n’entendait pas de rugissements inquiétants. Ils devaient avoir été produits par quelque chasseur nocturne. C’est ce que je voulais croire. Je ne voyais pas beaucoup d’animaux, mais je pouvais sentir leur présence.

Je regardai l’heure à ma montre. Il était dix heures du matin. Je marchais depuis une heure et n’en pouvais plus. Le genou avait déjà commencé à envoyer des signaux d’avertissement et je remarquai qu’il était légèrement enflammé. Les ligaments, ou je ne sais quoi, s’étaient déplacés à plusieurs reprises et j’avais dû les remettre en place avec la main, en massant doucement mais fermement. Je m’assis par terre pour me reposer un peu, le dos appuyé à un très grand arbre et me passai la main sur le genou. La chaleur me soulagea légèrement. Je me trouvais dans une zone assez à découvert. Assis depuis un bon moment, je vis un oiseau semblable à un perroquet, posé sur la branche d’un arbre en face de moi. Son plumage était bleu pâle avec, comme unique touche de couleur, le rouge de sa queue. Il avait une auréole blanche autour des yeux, le bec noir et il émettait des cris presque humains[7 - Faune: Perroquet gris, Psittacus erithacus]. Il tournait la tête dans pratiquement toutes les directions sans bouger le reste du corps, me rappelant l’enfant dans l’Exorciste. Il s’approcha d’un fruit de l’arbre en se balançant et commença à le picorer. Le fruit était de couleur rouge-orangé, de la taille d’une main et de forme semblable à une courge.

– Toi tu sais surement où tu es – dis-je en moi-même – c’est sûr.

Je me reposai environ une demi-heure puis me remis en route. A chaque fois que je longeais une clairière et devais reprendre la bonne direction, j’étais d’avantage convaincu du fait que je pourrais tourner en rond pendant des années sans m’en rendre compte. Pour moi, tout se ressemblait et le soleil ne m’était plus d’une grande utilité. Je regardais à quelle hauteur il se trouvait, vérifiait avec l’heure à la montre et arrivais à la conclusion de n’avoir aucune idée de ce que je faisais. Je suivis le même rythme toute la matinée : je marchais pendant une heure et me reposais. Pendant les pauses, je lisais le livre de phrases en swahili ou celui sur les voyages pour occuper l’esprit avec quelque chose, peut-être cela me servirait-il à communiquer avec quelqu’un lors d’une hypothétique rencontre. J’avais à chaque fois plus de mal à me lever pour continuer, le genou me faisait boiter et, vers deux heures de l’après-midi, je jetai l’éponge.

Tout était ma faute, j’avais traîné mes amis dans ce lieu infernal, ils étaient morts à cause de moi. Si je les avais écouté, à l’heure actuelle nous serions de retour d’Italie avec un tas de photos de Venise et une carte postale de la Toscane. Ma faute, tout était ma faute.

J’avais soif et mon estomac grondait sans arrêt. De deux choses l’une: je mangeais comme il faut pour récupérer des forces ou j’économisais le peu de nourriture dont je disposais, risquant ainsi qu’il m’arrive quelque chose. Trouver de la nourriture et de l’eau dans la jungle aurait dû être simple, c’est du moins ce que je croyais à ce moment-là. J’avais très faim et décidai donc de boire une canette de rafraîchissement et de manger le sandwich et les biscuits déjà croqués, écartant les fourmis en leur soufflant dessus. Je calmai un peu ma faim tenace. Je gardai la pâte de coings pour plus tard, pensant qu’elle mettrait plus de temps à se gâter. Ensuite je m’endormis: j’étais fatigué et n’avais pas pu dormir la nuit d’avant.

Lorsque je m’éveillai, j’entendis un sifflement très proche de moi. Je devais avoir un serpent à côté. Je restai parfaitement immobile, tendant l’oreille pour essayer de savoir où il pouvait être. La peur me prit à l’estomac et je commençai à respirer difficilement. Une fois, j’avais vu un reportage sur des serpents appelés les “serpents des trois pas”, parce qu’après t’avoir mordu on n’avait le temps que de faire trois pas avant de tomber raide mort. Dans le fond ce n’était pas mal vu la situation. En revanche, si je devais passer des heures à agoniser après avoir été mordu, perdant peu à peu le contrôle, atteignant le paroxysme de la douleur… j’avais tellement peur de souffrir, tellement peur de la douleur. Si je devais mourir, autant que ce soit rapide, je le souhaitais presque pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle je me trouvais. Je le méritais. Le sifflement semblait se rapprocher chaque fois davantage, je pouvais même entendre le craquement des feuilles sur son passage, il venait vers moi, j’en étais sûr. Je pouvais presque le sentir glisser sur mon corps, montant par ma jambe et se dirigeant vers mon cou, il était presque arrivé, il allait me mordre. Je fermai les yeux un moment et respirai profondément pour essayer de me calmer. Je les rouvris ensuite et, sans bouger d’un centimètre, les remuai dans toutes les directions pour essayer de le localiser. Je le vis, enfin. Il était tranquillement enroulé à la branche d’un arbre, trois mètres à ma droite, à peu près deux mètres plus haut. Il ne bougeait que la tête d’un côté et de l’autre, comme s’il surveillait quelque chose. Il était vert avec une légère touche de bleu, les flancs un peu jaunes, une longue queue d’un peu plus d’un mètre de long et le corps fin, comme comprimé sur les côtés, presque invisible parmi les feuilles[8 - Faune: Couleuvre arboricole verte, Leptophis ahaetulla marginatus]. Lorsqu’il se laissa glisser sur la branche je pus voir que son ventre était blanchâtre.

Je restai encore un moment sans bouger à écouter, jusqu’à être convaincu du fait que c’était bien celui-là que j’avais entendu et que le reste n’avait été que le fruit de mon imagination. Je me levai lentement en observant le sol avec attention, cherchant un autre serpent, mais celui que je voyais était le seul. Du moins le seul que je pus situer. Au début je pensais le contourner et m’éloigner, mais je me rappelai ensuite que l’on disait toujours que la chair de serpent avait le goût du poulet, qu’elle était très bonne. C’est du moins ce que disaient les anciens, quand ils racontaient leurs histoires sur la Guerre Civile et la faim dont ils avaient souffert. Cela me sembla une bonne occasion d’obtenir de la nourriture et, si en plus c’était bon, c’était encore mieux. Je cherchai un long bâton avec un bout en ‘V’ pour essayer de maintenir sa tête. Je sortis également le couteau de ma poche, l’ouvris et le mis à la ceinture de mon bermuda. Je trouvai une branche qui était tombée, parfaitement adéquate, et lui donnai la forme que je voulais, taillant une des extrémités en V, sans jamais quitter des yeux le serpent. Le processus de préparation me parut interminable et me fatigua terriblement, bien qu’en réalité cela ne demande aucun effort physique considérable.

Lorsque je fus prêt, je m’approchai discrètement du serpent. Il ne parut pas s’en rendre compte ou m’ignora, il ne me prêta aucune attention. Quand j’étais à moins d’un mètre, je levai le bâton et le frappai à la tête de toutes mes forces. Il resta à moitié suspendu après le premier coup et je lui en donnai deux autres jusqu’à ce qu’il tombe au sol. Je lui attrapai la tête avec la fourche du bâton et appuyai très fort contre le sol. Le serpent bougeait convulsivement, sifflant sans arrêt, ce qui me terrifiait. Si je le lâchais pour le frapper à distance il pourrait m’attaquer, l’autre option était de m’approcher davantage et de lui planter le couteau. Rassemblant tout mon courage, je me rapprochai et écrasai fortement la queue, la pressant contre le sol pour essayer de l’immobiliser. Je m’accroupis et plantai le couteau juste en dessous de la tête de l’ophidien, plaquée au bâton, la laissant plantée dans le sol. Il n’arrêtait pas, malgré cela, d’essayer de bouger. J’ôtai donc le couteau et lui sciai le cou jusqu’à séparer la tête du corps. Je fis ensuite un bond en arrière, craignant dans mon ignorance qu’il soit encore capable d’attaquer. La queue continuait à battre sans arrêt, du sang jaillissait de là où se trouvait la tête auparavant. Je lui donnai plusieurs coups de bâton, rien à faire, je décidai donc de le laisser un moment. En moins d’une minute, il arrêta de bouger progressivement jusqu’à rester parfaitement immobile. Je le touchai une ou deux fois à l’aide du bâton mais il ne bougeait pas. Il était mort pour de bon. Je pus enfin respirer tranquille.

Ma première victoire dans la forêt. L’homme avait dominé la bête. J’étais totalement euphorique, tous mes problèmes s’étaient dissous l’espace d’un instant, comme le sucre dans un verre de lait chaud. J’étais maintenant sûr que j’allais survivre et que j’arriverais à sortir de là. J’étais un authentique aventurier, un survivant-né. Rien ne pouvait plus m’empêcher de trouver la sortie de ce labyrinthe de verdure et de rentrer chez moi, à la maison. J’avais été mis à l’épreuve par mère Nature et avais démontré ma valeur, ma capacité d’adaptation et de survie. J’en étais certain à présent, j’étais le gagnant de ce combat inégal contre moi-même et contre les éléments adverses.

Je pris le serpent et l’ouvrit en deux à l’aide du couteau, lui sortant les entrailles du mieux que je pus, ce qui me dégoûta passablement. Pour cela je le pris par un bout et tournai sur moi-même à toute vitesse. Le serpent tournoyait rapidement et ses entrailles furent projetées dans toutes les directions. Je pensai ensuite que cela allait à l’encontre de mon plan d’être discret et ne pas attirer l’attention, mais il y avait déjà des restes de serpent partout et je n’avais aucune envie de les ramasser. Je terminai de nettoyer ce qui restait avec le couteau, j’eus plusieurs haut-le-cœur, c’était dégoûtant. Ensuite je le pelai. Quand il fut prêt je me rendis compte d’un problème. Je ne pouvais pas faire de feu pour le faire cuire car je trahirais ma présence et ma position, je devrais donc le manger cru. Je regardai la chair sanglante avec appréhension. Je coupai un gros morceau et le portai à ma bouche. Si les animaux mangeaient cru moi aussi je pouvais. Je mastiquai plusieurs fois et recrachai tout. Dégoûtant! Il avait la consistance du plastique, c’était comme si j’essayais de manger une des poupées de mes sœurs ou un cartilage à-moitié défait. J’ai toujours aimé la viande bien cuite, je n’ai jamais pu la manger saignante, alors complètement crue, encore moins. Les aliments de la consistance de cette chair m’ont toujours rebuté: la peau de poulet pas très cuite, le lard, les tripes…

Complètement désabusé, je pris les restes du serpent ainsi que ceux de mon repas et les enterrai. Je jetai quelques feuilles dessus pour mieux les cacher. A quoi bon arriver à trouver de la nourriture si l’on ne peut pas la manger? Risquer qu’un serpent me morde et me tue. A quoi bon? De plus, il y avait le problème de l’eau. Je devais trouver quelque chose parce que j’avais une soif terrible et qu’il ne me restait que deux cannettes. Je me laissai tomber, transpirant à grosses goutes suite à l’effort fourni pour capturer le serpent. A bout de forces, je bus une des deux boissons et jetai la canette. Qu’ils me découvrent, en fin de compte il vaut mieux mourir fusillé que de faim, ça dure moins longtemps. De plus, j’avais semé des entrailles de serpent dans un périmètre de deux mètres à la ronde. Adieu au vainqueur, adieu au survivant-né, bonjour au raté qui allait mourir dans un jardin sauvage. Je le méritais, je ne pouvais donc pas me plaindre. J’avais tué mes deux meilleurs amis. De toute façon je me rappelais avoir vu quelque chose à la télévision sur l’eau dans la jungle. Je me rappelais qu’ils avaient dit qu’on pouvait facilement en trouver quelque part, précisément, mais je ne savais plus où.

Je restai là pendant un moment, je ne saurai dire combien de temps, assis par terre, les bras appuyés sur les genoux et la tête baissée, ne pensant à rien, me laissant porter. Résignation, conformisme, abandon, refus de vivre. L’accident d’avion et la mort d’Alex, voir Juan se faire tirer dessus, l’euphorie du serpent et la déception qui s’en suivit, la fatigue, le sommeil… trop de choses en seulement vingt-quatre heures, trop d’émotions fortes. Pourquoi Juan avait-il été aussi stupide et s’était mis à courir de la sorte? Pourquoi m’avait-il laissé tout seul? On serait au moins tous les deux et les choses seraient différentes, mais non, il a fallu qu’il essaie de fuir de cette façon si… si… Je voulais rentrer chez moi, fermer les yeux et que quand je les rouvre je me trouve dans mon lit et que tout n’eut été qu’un cauchemar plus réaliste que d’habitude, un mauvais rêve comme tant d’autres, une anecdote à raconter l’après-midi, en retrouvant la petite amie ou les amis. Je pleurai, mais presque aucune larme ne sortait de mes yeux.

Perdu, démotivé, désabusé et mort de fatigue et de sommeil. Je ne savais pas quoi faire. Finalement, par simple automatisme, j’enterrai la canette que j’avais jeté et me levai pour continuer à marcher, bien qu’à un rythme beaucoup plus lent à présent, me laissant porter, traînant presque les pieds. Je marchai et m’arrêtai, faisant des pauses, jusqu’à huit heures du soir. Les pauses étaient chaque fois plus longues, les périodes de marche chaque fois plus courtes. J’utilisais le bâton qui m’avait servi pour le serpent comme une canne pour m’appuyer, j’ôtais ainsi un peu de pression sur le genou blessé, bien qu’à ce moment-là je ne sente même plus mes jambes. Marcher pour marcher, sans même essayer de suivre la route que je m’étais fixée. En fin de compte, je n’étais pas certain de savoir comment faire et je pourrais presque affirmer que ça m’était égal. Pourquoi les ai-je convaincu de venir ici, pourquoi? Je n’écoutais jamais personne, n’en faisant toujours qu’à ma tête. Regardez où m’avait conduit mon envie de tout contrôler, de tout diriger. Juan, espèce d’idiot, pourquoi t’es-tu mis à courir de cette façon pour te suicider? C’était de ta faute, je n’avais rien à voir là-dedans. C’était de ta faute. A toi.

Lorsque je n’en puis plus, je mangeai une boîte entière de pâte de coings et bus la canette qui restait, cachant tous les restes, y compris une des couvertures qui me restaient. A quoi bon en avoir deux? Moins je porterais de poids, mieux ce serait. De plus, elles donnaient très chaud et, lorsque je portais le sac, j’avais l’impression que mon dos me brûlait, le t-shirt collé au corps en permanence à cause de la transpiration, ce qui était inconfortable. J’avais aussi commencé à ressentir une constante sensation d’étourdissement, probablement parce que j’étais déshydraté puisque je manquais d’eau. Cela ne m’étonnait pas, les rafraîchissements étaient supposés étancher la soif sur le moment mais n’hydrataient pas beaucoup. Un de mes camarades de collège appelait cela l’effet yo-yo, à cause du sucre, disait-il.

Comme il commençait à faire nuit et que je n’avais pas envie de dormir une nouvelle fois dans un arbre de manière aussi inconfortable, je cherchai un endroit un peu retiré, là où la terre était sèche. Je fabriquai un étroit matelas de feuilles et de branches vertes. Je m’y blottis, me couvrant du mieux possible avec la petite couverture, le sac à dos en guise d’oreiller et m’endormis. J’avais passé mon premier jour complet dans la jungle et j’en avais plus qu’assez. J’étais épuisé et j’avais envie que tout cela prenne fin, de quelque manière que ce fut.

3

JOUR

MES SOUFFRANCES COMMENCENT

Quelque chose m’attaquait. Je sentais comment cela me piquait l’ensemble du corps. Je me levai d’un bond, totalement éveillé tout d’un coup et en criant. Je regardai mes mains, elles étaient couvertes de fourmis rouges à la tête énorme, mon corps était entièrement recouvert par elles. Elles me piquaient partout, sans interruption. J’enlevai mes vêtements, les arrachant presque, et commençai à frotter mon corps avec les mains, à sauter, à m’agiter et me tordre comme la queue d’un lézard, poussant des cris et gémissant de douleur. Certaines entraient dans ma bouche, m’obligeant à cracher encore et encore, j’en avais d’autres dans le nez, les oreilles, partout. C’était comme si un essaim entier d’abeilles avait décidé de m’attaquer. Je réussis peu à peu à me débarrasser des fourmis, mais il me fallut au moins dix minutes de plus pour que je sois certain que plus aucune ne parcourait impunément mon corps. Une interminable colonne de fourmis passait là où je m’étais couché[9 - Faune: Fourmis légionnaires, Dorylus sp]. J’avais l’ensemble du corps rougi par les coups que je m’étais donné pour retirer les fourmis et étais rempli de petits points encore plus rouges à cause des piqûres faites par ces maudits insectes. Tout me piquait tellement que je ne savais même pas quoi commencer à gratter. Bien qu’il n’en reste plus une seule sur moi, j’avais parfois l’impression de sentir quelque chose circuler dans un coin et m’agitais convulsivement à nouveau.

Lorsque je parvins à dominer ma colère et ma frustration, je pris mon sac et en fis partir toutes les fourmis, de même que sur la couverture et sur les habits que j’avais dispersé au sol. Je n’enfilai que les chaussures, gardant le reste dans le sac. J’attrapai des pierres et des branches que je jetai avec furie en direction de la colonne bien ordonnée tandis que je les insultais. Je perdis le contrôle un instant, je fus submergé par la colère. Tout était bien de la faute des fourmis. Je devais en finir avec les fourmis car elles m’avaient mené à cette stupide situation et elles allaient le payer. Je les écrasai plusieurs fois, furieux, frénétique, comme possédé par un feu destructeur impossible à arrêter. Certaines d’entre elles me montaient par la jambe, me piquant à nouveau, mais je ne sentais plus rien, la douleur ayant cessé l’espace d’un instant. Une unique pensée occupait mon esprit: en finir avec les fourmis. Je tapai des pieds, trépignant celles qui étaient par terre, écrasant à grands coups de main celles que j’avais sur le corps, les broyant contre mes jambes, mes bras ou ma poitrine. Ce fut mon unique guerre pendant quelques minutes, mon seul monde: des piétinements, des coups de main, des cris de fureur, de frustration contenue pendant trop longtemps. Un Gulliver furibond détruisant le monde de Lilliput. Je m’éloignai ensuite de quelques pas, je m’écroulai au sol et restai un moment dans la lune, totalement abandonné a mon sort, aveugle à ce qui se passait autour de moi, ignorant toute chose qui ne soit pas le néant, le vide intérieur. Je réagis, à toute fin. Pendant la nuit, il m’avait semblé entendre le murmure d’un cours d’eau proche. Je partis donc à sa recherche, déshabillé, négligé, tremblant, le corps entier me piquant, le bâton à la main et le sac à l’épaule. Derrière moi, une myriade de fourmis écrasées et encore plus grouillant tout autour dans une folle danse désorganisée bien particulière.

Effectivement, mon oreille ne m’avait pas trompé. Un fleuve de quelques cinq mètres de large se frayait un chemin parmi l’étendue boisée, devant mes yeux. Ma première intention fut de m’enlever les chaussures et me jeter à l’eau, mais je me rappelai quelque chose sur les sangsues et inspectai d’abord l’eau de la berge avec précaution, laissant un moment la prudence prendre la place de mon désespoir. La simple idée que l’une d’entre elles se colle à mon corps, s’accroche et suce mon sang me faisait tressaillir. En touchant l’eau de la main, je remarquai que la température était suffisamment agréable pour pouvoir y rester un moment. Je ne vis rien, excepté de très jolis petits poissons colorés, les uns plus que les autres, trop petits pour pouvoir être mangés et trop beaux pour être tués. Ils avaient le corps allongé et aplati, la queue divisée en trois, la partie centrale ressemblant à des plumes d’oiseau. Ils avaient les yeux plus gros que la tête, de couleur bleu irisé et, lorsque les rayons du soleil réfléchissaient sur leur corps, une incroyable gamme, allant du bleu jusqu’au violet, apparaissait sur leurs écailles[10 - Faune: Tétra du Congo ou Phénaco, Phenacogrammus interruptus]. Je cherchai d’autres animaux comme des piranhas, des crocodiles ou quelque chose du genre mais ne trouvai rien. Je décidai donc de me baigner après avoir bu un peu d’eau.

Après m’être assuré, tout d’abord, à l’aide du bâton, que le sol était ferme, je me mis à l’eau avec les chaussures aux pieds, parce que je redoutais de me faire piquer par une bête ou de me planter quelque chose dans le pied. Je ressentis tout d’abord un frisson à cause du contraste entre la température de l’eau et celle de l’air ambiant, mais je m’habituai rapidement. Des libellules aux formes allongées et aux couleurs vives volaient autour de moi, de leur vol rapide et sûr. Il y avait aussi une grande quantité d’insectes, aussi bien volant que glissant à la surface de l’eau, comme s’il s’agissait d’une patinoire.

Je m’arrêtai lorsque j’eus de l’eau jusqu’aux genoux et me mouillai l’ensemble du corps à l’aide des mains. L’effet rafraîchissant de l’eau sur les innombrables piqûres de fourmis, les nombreuses griffures et sur le genou enflammé me produisit une sensation indescriptible de soulagement. Pouvoir être dans l’eau un bon moment, oubliant tout, profitant de chaque seconde, me relaxa profondément. Je fermai les yeux et mis la tête sous l’eau, retenant la respiration le plus longtemps possible, sentant la fraîcheur parcourir ma peau, l’enveloppant et la caressant en douceur. Pendant un court laps de temps, tous les problèmes et les soucis s’évanouirent. Je bus aussi de grandes gorgées d’eau, jusqu’à ce que ma soif soit complètement étanchée. Au sortir de l’eau j’étais décidé à survivre coûte que coûte, j’avais recouvré le moral, mon esprit était disposé à lutter.

J’entendis un bruit dans un arbre tout proche et me cachai rapidement derrière l’épaisseur feuillue. Ils m’avaient trouvé, nu et au dépourvu, ils allaient surement me tuer, m’assassiner sans aucune pitié, me sacrifier tel un animal. Je ne voulais pas mourir. N’avais-je pas pu les semer? N’avais-je pas droit à un peu de tranquillité? N’en avais-je pas eu assez avec les fourmis ? Les images de Juan criblé de balles par les rebelles apparurent dans ma tête comme une succession de courts flashs. Le corps sans vie d’Alex assis dans l’avion après le choc, le sang coulant sur son front, vint me tourmenter une fois de plus. Je m’imaginai saignant de divers orifices produits par les tirs des rebelles, allongé sur le sol au pied d’un grand arbre, eux riant, moi agonisant. La douleur… J’observai à travers les branches des arbres et finis par découvrir l’origine du bruit: un singe mesurant à peu près 50 centimètres de haut avec une queue de la même longueur, la face bleutée, une bande de poils sombres de chaque côté entre l’œil et l’oreille, la majeure partie du corps brun-jaune et le cou, la poitrine et le ventre blancs[11 - Faune: Cercopithèque mone, Cercopithecus mona]. Je n’étais peut-être pas destiné à mourir ce jour-là. Il en apparut d’autres petit à petit et cinq d’entre eux se réunirent, sautant de branche en branche et poussant des cris perçants. Ils devaient être en train de jouer : ils grimpaient à une branche et la secouaient énergiquement en criant. Peut-être était-ce la saison des amours, je ne le savais pas. En tout cas c’était un spectacle grandiose. Mon cœur recommença peu à peu à battre normalement. En dernier, j’en vis un attraper au sol quelque chose ressemblant de loin à une scolopendre et la manger.

Un autre singe, d’apparence similaire mais aux couleurs différentes, apparut sur l’autre rive du fleuve. Celui-là avait la face noire, les pattes et la barbe blanches, de même que la poitrine et une partie des bras. Sa couleur s’obscurcissait et il avait une tache rouge-orangée triangulaire sur le dos. Il était plus grand et plus trapu que le singe d’avant[12 - Faune: Cercopithèque diane, Cercopithecus diana]. Il but un peu d’eau à l’aide de sa main et disparut. Je restai un peu à regarder les autres jouer et sauter, c’était une expérience unique que je n’aurais jamais imaginé pouvoir vivre. Je me souvins une nouvelle fois de mes deux amis décédés et pensai au plaisir qu’ils prendraient à voir cela, surtout Alex, toujours jovial et curieux de tout. A présent, avec qui commenter ces moments ? Avec qui les partager? Personne ne les avait vécues avec moi pour pouvoir le comprendre. Non, je ne devais pas penser à cela! Cela ne m’aidait pas à aller de l’avant et j’avais besoin à présent d’emmagasiner la plus grande quantité possible d’énergie pour pouvoir survivre. Mon seul objectif devait être de sortir de cette maudite jungle. Echapper à cet enfer de verdure.

Je m’enlevai les baskets et les tordis un peu afin d’en essorer l’eau puis les accrochai à l’extrémité d’une branche pour les faire sécher. Je pris ensuite la bouteille d’eau et cherchai un endroit avec du courant pour la remplir, il me semblait avoir lu qu’il valait mieux ne pas en prendre là où l’eau était stagnante car il y avait davantage de possibilités qu’elle soit insalubre ou qu’elle contienne des bestioles. J’aurais pu m’en rappeler avant de boire. L’ensemble du corps me piquait sans arrêt, mais moins qu’avant. Je sentais des piqûres dans la cuisse et, lorsque je regardai pour voir si j’étais blessé, je vis une sangsue qui s’était collée à ma jambe pour sucer mon sang. C’était une espèce de limace, peut-être plus mince. Je pris d’abord peur mais ensuite je réagis et pensai à comment solutionner cela. Si mes souvenirs étaient bons, on enlevait les sangsues avec du sel ou en les brûlant. Je sortis le briquet et plaçai la flamme tout contre jusqu’à ce qu’elle se recroqueville, j’en profitai pour la décoller avec le couteau. Il ne restait qu’une tache rouge à l’endroit où elle avait été, une goutte de sang coulait sur le bord. Je passai la flamme sur la pointe du couteau et cautérisai la plaie avec précaution. Je ne savais pas du tout si les sangsues infectaient la plaie qu’elles faisaient ou pas et préférais ne pas prendre de risque. La douleur fut tellement grande que je dus faire de gros efforts pour ne pas crier de toutes mes forces. Je passai en revue le reste du corps au cas où il y en aurait eu une autre mais c’était la seule. J’avais maintenant la pointe de mon couteau marquée au feu sur la cuisse. J’allais avoir une cloque énorme. Je n’aurais peut-être pas dû faire cette bêtise.

La paresse prit le contrôle de mon corps et je décidai de ne rien faire de la matinée. Autant d’émotions à la suite m’avaient fatigué, j’étais éreinté et j’avais l’impression que mon corps pesait des tonnes. Je cherchai un endroit ombragé et, une fois sec, je m’habillai. J’utilisai le t-shirt souvenir de Namibie qui était dans mon sac pour protéger ma tête, visage inclus, des nombreux insectes agaçants qui jalonnaient la rive. J’observai un arbuste proche de moi avant de m’allonger. J’en avais déjà vu plusieurs comme ça, au fruit couleur carmin, plutôt voyant, avec de petits pépins bleus[13 - Flore: Cola digitata]. Serait-ce comestible? J’écrasai une fourmi esseulée que je n’avais pas encore réussi à enlever de sur les habits. Je fermai les yeux et entrai sans résister dans un état de somnolence, d’assoupissement. La chaleur et l’humidité produisaient une lourdeur qui retombait sur les muscles et sur la volonté.

Un coup de feu, puis une rafale d’arme automatique, d’autres coups de feu. Je me levai d’un bond. Ils provenaient des berges du fleuve, bien qu’éloignés. Là ce n’était pas le fruit de mon imagination, ils allaient me trouver d’un instant à l’autre. Je repris conscience d’un coup que ma situation ne me permettait pas de me reposer, que si je ne maintenais pas mes sens constamment en alerte je courais à ma perte certaine.

Je rangeai tout rapidement, mis le t-shirt dans le sac, enfilai mes chaussettes et mes chaussures et je pris mon bâton. Elles étaient encore mouillées, mais à ce moment-là je n’avais pas le temps de faire attention à ces détails. Je décidai que le meilleur chemin possible pour arriver quelque part était de continuer par le lit du fleuve, mais longer la rive me paraissait trop dangereux et je m’enfonçai donc dans la forêt une fois de plus pour essayer de passer inaperçu entre le feuillage et marcher quatre ou cinq mètres en parallèle du fleuve. C’était un monde clos. Où que se posent mes yeux, je ne trouvais qu’un impénétrable mur de verdure sans issue. Je ne voyais tout au plus qu’à 3 ou 4 mètres devant moi. Je perdis bientôt le cours du fleuve et, une fois de plus, me retrouvai en route pour nulle part.

Je marchai en alternant rythme soutenu et rythme plus lent l’après-midi durant, faisant de courtes pauses. Le juste et nécessaire pour reprendre mon souffle et écouter si des coups de feu étaient tirés. A chacun de mes pas, je devais supporter en permanence le bruit de mes souliers, semblable à celui que l’on produit lorsqu’on marche dans une flaque d’eau, ainsi que de sporadiques signaux de crampes dans le mollet. La densité du feuillage augmentait par moments, plongeant certains endroits dans l’ombre. Il y avait des moustiques partout qui n’arrêtaient pas de me harceler comme s’il s’agissait d’une bataille sans fin. Ils me rappelaient parfois les kamikazes japonais de la Seconde Guerre Mondiale, fonçant en piqué sur leur objectif sans se soucier de leurs vies. Les moustiques leur ressemblaient en cela, se ruant sur mon corps en continu sans se soucier des pertes causées par les coups de mains, que j’utilisais comme artillerie anti–aérienne. Certains étaient tellement gros qu’ils ressemblaient davantage à de gigantesques bombardiers qu’à des avions de chasse. Leur seule présence était redoutée des ennemis. J’étais tendu dès que je les apercevais, prêt à les esquiver. Il y en avait toujours un qui avait faim et mes bras et mes jambes n’étaient que piqûres, là où les habits ne me couvraient plus. Certaines piqûres avaient même été faites par-dessus celles des fourmis au réveil. C’était une bataille perdue d’avance, une lutte banale, futile, inutile, car ils n’arrêteraient pas et que j’étais de plus en plus fatigué. Ils m’importunaient tellement que je décidai de recouvrir de terre humide les parties où je n’avais pas d’habits, formant ainsi une barrière impénétrable. Cette idée lumineuse me sauva. Ce n’était pas pratique à l’heure de faire des mouvements, surtout quand ça séchait, mais les attaques continuelles de moustiques étaient pires. Grâce à cette astuce je pus oublier les implacables insectes pendant un bon moment et, bien que je n’obtienne pas la victoire, j’eus au moins droit à une trêve temporaire. De plus, à ma grande surprise, cela eut pour effet de soulager les piqûres de fourmis. Un peu de chance, enfin.

J’observai tout autour de moi, j’avais la constante sensation d’être suivi, d’être à chaque fois un peu plus encerclé, traqué dans une jungle sans fin. J’avais même l’impression d’entendre des pas et des voix derrière moi ou de voir de fugaces visages de guérilleros me regardant d’un air féroce entre les arbres, surveillant sans cesse. A vrai dire, je n’en vis aucun clairement, je ne pus même pas trouver une trace de leur présence dans la zone. J’avais l’impression que les arbres ployaient au-dessus de ma tête, m’emprisonnant toujours plus dans une cellule de bois vivante. Je ne savais pas si je devenais paranoïaque ou quoi, mais je devais arriver à me calmer pour pouvoir survivre dans cette jungle inconnue et mortelle.

Je tombai sur un tableau dantesque au cours de cette démente déambulation. Ce qui semblait être les membres d’une famille de primates, de la taille d’un chimpanzé ou d’une espèce semblable, gisaient dans une clairière, au milieu de grandes flaques de sang séché et entourés par des myriades de mouches et par toute sorte d’insectes et de charognards. Ils étaient dépourvus de mains, de pieds et de têtes. La puanteur qui s’en échappait était insupportable et je ne pus réprimer l’envie de vomir qui me monta instantanément à la gorge. Je rassemblai tout mon courage et regardai à nouveau. Il devait y avoir deux adultes et un plus jeune. Il ne semblait pas y avoir de petit, je ne savais pas si c’était parce qu’on l’avait capturé, parce qu’il n’y en avait pas ou parce qu’on l’avait emporté pour le vendre au marché noir. Je savais que certaines parties d’animaux se vendaient très bien en guise d’aphrodisiaques dans les pays d’Asie : les cornes de rhinocéros, les os de tigres et autres choses dans ce genre. Peut-être était-ce en rapport avec cela. Je décidai de m’éloigner de cet endroit maudit le plus vite possible. Cette découverte ne me démontra pas seulement une nouvelle fois la cruauté humaine, mais elle me fit également comprendre que je me trouvais dans des zones fréquentées par des braconniers, sûrement peu amicaux avec les étrangers.

Tout ce qui se passait m’affectait grandement. Je ressentis à moment donné une forte crampe dans le mollet droit, ce qui m’obligea à m’arrêter pour l’étirer, pinçant fortement les lèvres à cause de la douleur et me tordant de douleur au sol. Je dus rester assis un bon moment avant de pouvoir me remettre en mouvement et je sentis une gêne constante tout le reste de la journée. Je crus plusieurs fois que la crampe revenait et je dus m’arrêter pour étirer la jambe. J’étais complètement épuisé à la tombée du jour. Je n’avais pas beaucoup avancé étant donné le rythme peu soutenu que j’avais dû prendre. J’avais surtout les jambes fatiguées après avoir autant marché, le genou et le mollet me faisaient mal et mes pieds étaient comme endormis. Je regardais le côté positif: si je m’en sortais, j’en aurais fini avec ce ventre naissant de buveur de bière que j’étais en train de mettre. C’était toujours ça. Je ne devais pas perdre le sens de l’humour, c’était ce qui pourrait me sauver. C’était tout ce qui me restait, ça et mon envie de vivre. Elena, je donnerais tout, tout de suite pour que tu me prennes dans tes bras, pour ton sourire! Ou pour un de ces bons petits plats que tu préparais!

Je m’assis sur un tronc déraciné, mangeai toute la pâte de coings qui restait et bus une grande gorgée d’eau. Il ne me restait qu’un fond de bouteille et je n’avais plus aucune nourriture. Je passerais ma troisième nuit dans un arbre, une nouvelle fois. Je ne pensais pas arriver à m’endormir après l’expérience des fourmis, bien qu’elles soient aussi bien sur le sol que dans les arbres. Mais j’avais encore moins envie de me faire attraper pendant mon sommeil par les canailles des coups de feu. Comme je le fis la première nuit, je cherchai un arbre adéquat et, après l’avoir trouvé, j’eus l’idée de me hisser jusqu’à la branche choisie à l’aide d’une plante grimpante. Dès que je posai ma main sur la plante je dus la retirer car je sentis une piqûre aigüe. Elle avait des épines. Je frottai la paume endolorie et cherchai un autre arbre auquel grimper. Après l’avoir trouvé, je montai en faisant très attention et me disposai à passer une nouvelle nuit dans cet enfer. J’ôtai mes baskets et mes chaussettes et priai pour que tout soit sec le lendemain, j’en doutais car l’air était humide presque en permanence. J’avais les pieds fripés et de couleur vert-brun clair. Je les séchai du mieux possible, mais la sensation de mal-être persista malgré tout. J’essayai de me réchauffer mais je n’y parvins pas, pas même avec la couverture, ni en me frottant le corps. J’étais constamment dérangé par les piqûres de moustiques et de fourmis mais je ne pouvais rien y faire. La seule chose qui me soulageait était la boue humide que j’appliquais sur mon corps pour éviter d’être piqué. La démangeaison permanente était alors remplacée par une sensation réconfortante que je ne saurais décrire. Je sentais une douleur diffuse et continue dans les jambes, de même que dans le dos. J’avais le bras droit endormi de fatigue à force de donner, toute la journée, ce qui ressemblait à des coups de machette à l’aide du bâton.

J’étais tellement épuisé que je m’endormis de suite. Ma dernière pensée fut l’espoir de pouvoir savourer au réveil un petit déjeuner composé d’un grand bol de lait au miel et d’une ou deux tartines avec beaucoup de beurre et de confiture de fraises ou de mûres.

4

JOUR

LA TEMPÊTE TROPICALE

Un bruit très proche me réveilla et je tombai presque sur le coup de la peur. Maintenant oui, ils m’avaient trouvé, c’était fini. Tant d’efforts pour rien, je m’étais laissé prendre par surprise, par inattention et maintenant j’allais le payer cher. Je m’accrochai fortement à la branche et regardai tout autour, terrorisé, cherchant les rebelles en criant « Ne tirez pas, ne tirez pas! » Mais je ne vis rien. Si ça avait été eux, ils auraient tiré ou, du moins, m’auraient obligé à descendre de l’arbre. C’était donc une fausse alerte. Allez savoir quelle sorte d’animal était passé par là, c’était un peu mon idée fixe.

– Je ne peux pas me réveiller un seul jour tranquillement?, – rouspétai-je à haute voix – Vous ne pouvez pas me laisser tranquille un moment?

A vrai dire, ça m’était égal. Je descendis et m’étirai en baillant. J’avais dormi une bonne poignée d’heures à la suite, mais le dos me faisait extrêmement mal. De plus, lorsque je fus un peu plus réveillé, je recommençai à sentir les piqûres continuelles aux bras et aux jambes, là où fourmis et moustiques avaient planté la dent. Dormir sur une branche ne devait pas être si bon que cela pour le corps, mais parfois je préférais cela au sol où l’on était à portée de toute personne ou animal de passage. J’auscultai mes bras et mes jambes et je vis que certaines plaies étaient infectées, surtout celles dues au contact avec les plantes. Il ne me manquait que ça. Je perçus un gargouillis croissant, c’était mon estomac. J’avais une faim de loup et il ne me restait rien à manger. Ma priorité du jour était de trouver de la nourriture, l’eau n’étant plus un problème pour le moment puisque j’avais retrouvé la trace du fleuve. J’aurais aimé avoir Alex à mes côtés, toujours raisonnable, pour pouvoir entendre ses conseils sages et réfléchis. Mais j’étais seul, Alex était mort, Juan était mort et j’étais tout seul. Par ma faute. Tout était ma faute.

Je m’approchai du fleuve pour me débarbouiller et pour boire. Je remplis aussi la bouteille. Je bus tellement que j’arrivai à étancher ma soif, mais cela durerait peu. Je m’assis sur une pierre et méditai au meilleur moyen d’obtenir de la nourriture. Tandis que j’essayais de trouver une solution, mon regard se posa sur un arbre proche de moi et me rappela quelque chose. Je l’observai avec attention. Je savais qu’un détail m’échappait, je l’avais sur le bout de la langue et je ne savais pas ce que c’était. C’est alors que je me souvins. C’était sur un arbre comme celui-ci que j’avais vu le perroquet manger les fruits. L’ampoule s’alluma, l’idée brisa les barrières de l’oubli, la nécessité anéantit l’ankylose de mon esprit. Si les animaux mangeaient ces fruits je le pourrais sûrement moi aussi. J’avais lu que certains avaient un métabolisme leur permettant de digérer les fruits vénéneux mais la majorité de ce qu’ils mangeaient devait forcément être comestible aussi pour moi, surtout si un singe le mangeait : c’était l’animal habitant ces lieux le plus proche de l’homme.

Je me levai et marchai jusqu’à l’arbre. J’y grimpai ensuite en passant entre les branches et cueillis deux ou trois fruits, ceux qui me parurent le plus appétissant. Je descendis ensuite en les tenant et ouvris le premier par la moitié à l’aide du couteau. L’intérieur me rappelait les cheveux d’ange de par sa forme et sa texture, mais rouge. Je pelai une moitié et mordit légèrement dedans. Je mastiquai lentement, comme si je suçais le morceau. Le goût était étrange, mais c’était bon. Je mangeai voracement les deux moitiés et pelai un deuxième fruit que je mangeai aussi. En coupant le troisième par la moitié, je vis qu’il était rempli de petites bestioles et je le jetai. Je grimpai à nouveau à l’arbre et en cueillis une demi-douzaine de plus. Cinq plus durs que les autres, pensant les mettre dans mon sac pour les manger les jours suivants. L’autre serait mangé sur l’instant.