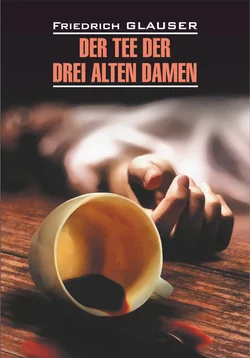

Der Tee der drei alten Damen / Чаепитие трех старух. Книга для чтения на немецком языке

Der Tee der drei alten Damen / Чаепитие трех старух. Книга для чтения на немецком языке

Фридрих Глаузер

Чтение в оригинале (Каро)Klassische Literatur (Каро)

Фридрих Чарльз Глаузер (1896-1938) – швейцарский писатель, основоположник жанра детектива в немецкоязычной литературе. Его произведения переведены на многие европейские языки. В Швейцарии учреждена премия Фридриха Глаузера за лучший детективный роман.

«Чаепитие трех старух» – первое произведение автора в детективном жанре. Действие разворачивается в Женеве, где Глаузер жил в молодости. Со многими реалиями, описываемыми в романе, писатель был знаком на личном опыте. В сюжете есть все – тайные агенты великих держав, политические и финансовые махинации, гностические учения, таинственные отравления и ложные подозреваемые, наркотики и яды. Напряжение сохраняется до конца, криминальная загадка разгадывается только на последних страницах романа.

В предлагаемой читателям книге представлен неадаптированный текст на языке оригинала.

Фридрих Глаузер

Der Tee der drei alten Damen / Чаепитие трех старух. Книга для чтения на немецком языке

Friedrich Glauser

Der Tee der drei alten Damen

© КАРО, 2020

Erstes Kapitel

Um zwei Uhr nachts ist die Place du Molard leer. Eine Bogenlampe bescheint ein Tramhäuschen und einige Bäume, deren Blätter lackiert glänzen. Auch ist ein Polizist vorhanden, der diese Einsamkeit zu bewachen hat. Er langweilt sich, dieser Polizist, sehnt sich nach einem Glase Wein, denn er ist Waadtländer und der Wein für ihn der Inbegriff der Heimat. Dieser Polizist heißt Malan, er trägt einen kupferroten Schnurrbart und gähnt von Zeit zu Zeit.

Plötzlich steht vor dem Tramhäuschen ein junger Mensch – weiß Gott, von wo er plötzlich aufgetaucht ist. Dieser junge Mann – elegant gekleidet in einen grauen Anzug, nur seine Haare sind etwas wirr – benimmt sich merkwürdig. Er zieht zuerst den Rock aus, dann löst er den ledernen Gürtel, taumelt ein wenig, steht dann in kurzen Unterhosen da, seine Sockenhalter sind aus blauer Seide. Nun nestelt er an seinen Manschettenknöpfen, der eine Knopf klirrt aufs Pflaster – da rafft sich Polizist Malan auf, tritt näher und sagt:

»Aber mein Herr, was tun Sie da?«

Der junge Mann glotzt; die Pupillen seiner Augen sind sehr groß, so groß, dass die Farbe der Iris gar nicht zu erkennen ist. Außerdem sind die Züge des Gesichtes merkwürdig starr und unbewegt. Und während Polizist Malan noch überlegt, ob der Mann eigentlich besoffen ist, schwankt der Halbentkleidete stärker, greift mit den Händen in die Luft, findet keinen Halt und knallt mit dem Hinterkopf aufs Pflaster. Dann liegt er ruhig, nur die Gummiabsätze seiner braunen Halbschuhe trommeln einen leisen Marsch auf dem Asphalt. Malan beugt sich über den jungen Mann und murmelt:

»Der ist ja gar nicht betrunken, er riecht nicht nach Wein, nicht nach Schnaps.«

Dann schüttelt er den Kopf, hebt den Körper auf und trägt ihn auf die Bank, die den Kiosk im Halbkreis umgibt. Er sammelt die verstreuten Kleidungsstücke, faltet sie sorgfältig (schöner grauer Flanell, denkt er). Er liest die Adresse des Schneiders, murmelt. »Von London! Wohl einer von den fremden Diplomaten!« und seufzt dazu, denn der Völkerbund bringt doch nur Unannehmlichkeiten in die ruhige Stadt Genf. Und während er noch nicht recht weiß, was in einem solchen Fall zu tun ist, ob man zuerst ans Spital zu telefonieren hat oder an den Kommissär Pillevuit, kommen Schritte näher und im Schein der Bogenlampe taucht ein älterer Herr auf, der einen breitrandigen schwarzen Hut trägt; darunter schimmert ein kurzer weißer Bart.

»Was ist los, Brigadier?« frägt der alte Herr. Er hat eine tiefe Stimme. »Ein Unglücksfall? Kann ich Ihnen behilflich sein?«

Der alte Herr tritt zu dem Liegenden, hebt mit dem Daumen dessen Oberlid, und sagt:

»Merkwürdig!«

Dann fasst er nach dem Handgelenk, zählt laut die Pulsschläge, während er eine flache Uhr aus der Westentasche zieht. Malan steht daneben und weiß nicht recht, wie er sich benehmen soll. Der Herr, – vielleicht ist er ein Arzt, dann ist alles gut, – kommt möglicherweise von einem Krankenbesuch, sonst wäre seine Anwesenheit zu so nachtschlafender Zeit immerhin verdächtig. Man kann ja fragen, denkt Malan und räuspert sich; aber bevor er noch ein Wort gesagt hat, meldet sich der Herr:. »Sie möchten wissen, wer ich bin? Da…«

Er hat eine Brieftasche gezogen, ihr eine Visitenkarte entnommen. Darauf steht:

Louis Dominicé

Professeur de Psychologie

a l'Universite de Geneve

»Mein lieber Brigadier, dies ist eine Vergiftung. Das Beste, Sie telefonieren sofort ans Spital« , sagt der alte Herr. Er spricht die Worte sehr präzis aus und macht dazu belehrende Handbewegungen. »Haben Sie die Kleider schon durchsucht? Keine Papiere?«

Malan wird verlegen. Er hat seine Pflichten, scheint es, vergessen. Nun besinnt er sich auf sie, er kehrt die Taschen der Hosen, des Rockes um; sie sind leer.

»Von welcher Seite ist der Mann gekommen?« frägt der Professor weiter.

Auch diese Frage kann Malan nicht beantworten.

»Ich mache Ihnen einen Vorschlag« , sagt Professor Dominicé. »Ich werde an das Spital telefonieren, ich habe dort noch Bekannte, meinem Rufe wird man schneller Folge leisten als dem Ihren. Und während ich telefoniere, können Sie die Toilette untersuchen, die unter diesem Kiosk liegt. Vielleicht finden Sie dort etwas.«

Der Herr weiß mehr als ich, denkt Polizist Malan, aber er wagt nicht, seine Gedanken laut werden zu lassen. Er ist noch nicht lange bei der Polizei, und außerdem imponiert ein Professor einem einfachen Manne beträchtlich. Darum geht Malan auch gehorsam um das Tramhäuschen, steigt Treppen hinab und gelangt in einen weiß gekachelten Raum.

Es ist sehr still hier, Fliegen summen um eine einsame Glühbirne, die rötlich leuchtet. Geschlossene Türen mit der Aufschrift. »Öffnet sich nur nach Einwurf eines 20-Centimes-Stücks.« Alle Türen, an denen Malan vorbeischreitet, tragen noch ein anderes bewegliches Täfelchen, das anzeigt, dass die Kabine »frei« ist. Nur die letzte Tür ist angelehnt, das Schild verschoben, ein Spalt klafft. Malan lauscht. Nur Fliegen summen. Kein Atemzug. Er will die Tür vorsichtig aufstoßen, da wird sie von innen aufgerissen, Malan will zugreifen, ein harter spitzer Schädel bohrt sich in seine Magengrube – später, viel später, als im Samariterkurs der. »Plexus solaris« durchgenommen wird, denkt er still Aha! sonst nichts – und er setzt sich auf die Fliesen. Seine aufgesperrten Augen nehmen dennoch ein Bild auf: zwei Beine, die über die Stiegen verschwinden.

Sie stecken in weißen Tennishosen.

Malan geht die Stufen hinauf, sieht sich oben um, der Platz ist leer. Auch der Professor scheint verschwunden zu sein. Auf der Bank liegt der junge Mann, mit halbgeschlossenen Augen, sein Atem geht pfeifend.

Doch da ist der Professor! Deutlich ist er in der Telefonkabine zu sehen, er gestikuliert und spricht aufgeregt in den Trichter. Dann hängt er den Hörer an und kommt heraus.

»Haben Sie niemanden gesehen?« frägt Malan. Der Professor schüttelt den Kopf. Er hat seinen breitrandigen Hut auf den Hinterkopf geschoben, seine weißen Haare schimmern feucht. Die Nacht ist sehr schwül.

»Es ist mir nämlich jemand begegnet, dort unten« , sagt Malan. Dabei presst er die Fäuste in die Magengrube.

»Sind Sie verletzt?« erkundigt sich der Professor besorgt.

Malan schüttelt den Kopf. Dann öffnet er die geballten Fäuste. Aus der Rechten fällt etwas zu Boden, das im Lichte metallisch schimmert. Malan bückt sich, er erinnert sich, dass er beim Hinfallen etwas unter seiner Handfläche gespürt hat, – und seine Finger haben sich unbewusst um dieses Ding geschlossen. Nun betrachtet er es und ist erstaunt, denn etwas Ähnliches hat er noch nie gesehen. Es sind, gebündelt, etwa 20 sehr feine Drähte, die nicht länger sind als ein kleiner Finger. Hilflos streckt er das Bündel dem Professor hin. Professor Dominicé nickt.

»Kenn ich« , sagt er trocken. Er zieht einen der feinen Drähte aus dem Bündel, hält ihn hoch und erklärt:

»Den braucht man, um jene Hohlnadeln zu reinigen, sofern sie nämlich verstopft sind, deren sich Morphinisten bedienen, um sich vermittelst einer sogenannten Pravazschen Spritze das aufgelöste Gift in den Körper einzuverleiben.«

Der Polizist Malan ist doch nicht ganz dumm. Die geschraubte, sicher verlegene Ausdrucksweise des Professors scheint ihm irgendwie bedenklich. Aber was soll man machen? Man ist schwerfällig. Wie soll man seinen Verdacht äußern, den Verdacht nämlich, dass mit diesem alten Herrn etwas nicht stimmt? Übrigens lässt Dominicé auch keine Frage aufkommen.

»Das Sanitätsauto« , sagt er. »wird in kürzester Frist den Patienten abholen. Ich bin müde. Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Falls man mich braucht, werde ich immer zu erreichen sein. Gute Nacht.«

Merkwürdig, wie die Finger des Professors zittern, während er sich aus grobem französischem Tabak eine Zigarette dreht. Er zündet sie an, entfernt sich. Hinter ihm bleibt der Rauch in der stickigen Luft reglos stehen.

»Und ich habe den Herrn nicht einmal gefragt, ob er den Mann da kennt« , murmelt Malan verdrießlich. »Na, der Alte soll sich selber um die Sache kümmern!« Er sagt nicht Sache, sondern gebraucht ein gröberes Wort. Unter dem. »Alten« aber versteht er den Kommissär Pillevuit, einen Mann mit blondem Fahnenbart, der mit dem Polizisten Malan immerhin eine Eigenschaft gemeinsam hat: der Kommissär liebt auch Waadtländer Weine.

Nun ist Malan wieder allein, denn der Kranke auf der Bank zählt nicht. Der große Platz ist trotz des scharfen Lichtes der Bogenlampe unheimlich. Die leeren Fenster der Geschäftshäuser glotzen bösartig und Malan räuspert sich, um sich dieses furchterregende Gebaren zu verbieten. Aber die Häuser glotzen weiter. Endlich kommt ein Surren näher, ein Auto hält mit einem Ruck. Es ist ein grüner geschlossener Kasten mit spärlichen Milchglasscheiben. Ein Mann steigt aus, der Chauffeur springt von seinem Sitz.

Eine Bahre gleitet aus dem Kasten, der Kranke wird darauf gepackt, eine Tür knallt zu, der Chauffeur sitzt schon wieder auf seinem Platz, ein böses Surren des Anlassers, und Malan kommt sich verhöhnt vor von dem roten Auge des Schlusslichts.

»Deliriert er viel?« fragte Dr. Thévenoz. Er zog zwei Hartgummipfropfen aus den Ohren, die durch rote, zusammenlaufende Kautschukschläuche mit einem schwarzen Zylinder verbunden waren, der auf der nackten Brust des Patienten lag.

Schwester Annette schüttelte den Kopf.

»Eigentlich nicht« , sagte sie. »Er murmelt nur von Zeit zu Zeit unverständliche Worte. Ich glaube fast, es ist englisch.«

»So, englisch…«

Dr. Thévenoz, ein etwa 35-jähriger Mann, mit spärlichem blondem Haar, blickte zum Fenster hinaus. Das ging auf grüne Laubbäume. Im Zimmer stand nur ein Bett. An der Wand war ein weißes Becken angebracht, mit zwei weißen Hähnen darüber.

Der Patient warf sich unruhig in seinem Bett herum.

»Don’t sting« , stöhnte er. »Go to hell.«

»Hallo, Rosenstock, sprachenkundiger Ahasver, was heißt ›sting‹?«

Doktor Wladimir Rosenstock, Assistenzarzt, klein, leicht verfettet trotz seines jugendlichen Aussehens, schien sich beim Gehen immer im Schlittschuhlauf zu üben. So glitt er ins Zimmer.

»Sting?« wiederholte Rosenstock fragend. »ein ungebräuchliches Wort, heißt stechen, wenn es sich um eine Biene handelt, oder um eine Wespe, oder sonst um ein Insekt.«

»Hallo!« Dr. Thévenoz schnalzte mit den Fingern. »Stimmt auffallend. Sehen Sie sich diesen Arm an. Nun? Der Flecken da am Ellbogengelenk?… Sieht der nicht wie eine Injektion aus? Eine intravenöse Einspritzung?. Vergiftet? Aber welches Gift? Was meinten Sie, mein blonder Engel?« Die letzten Worte galten Schwester Annette, die sich Mühe gab, zu erröten.

»Rosenstock, geliebtester meiner Schüler, welche Diagnose wird Ihrem Hirn entsteigen, weisheitsgepanzert, wie seinerzeit eine griechische Göttin dem Schädel ihres Vaters – was übrigens eine merkwürdige Art vegetativer Vermehrung war, verzeihen Sie den schlechten Witz! -. Woran krankt der junge Mann? Welches Gift tobt in seinen Adern, um mich jener Ausdrucksweise zu bedienen, die geldverdienenden Schreibern eigen ist? Reden Sie, Rosenstock! Vergessen Sie Ihre Abstammung! Vergessen Sie das Sprichwort, welches das Schweigen mit dem Goldstandard in Verbindung bringt. Bekehren Sie sich zum Bimetallismus, lassen Sie das Silber Ihrer Rede erklingen, ich lausche.«

Schwester Annette kicherte ein Backfischlachen, auch Rosenstock lächelte, er liebte es, gehänselt zu werden. Doch als er antworten wollte, unterbrach ihn Doktor Thévenoz wieder.

»Wie, Rosenstock, Sie wollen ein Gutachten abgeben? Ohne den Patienten untersucht zu haben? Sie wollen sprechen und noch wissen Sie nichts von der Anamnese des Falles? Rosenstöcklein, bedenken Sie, Sie sind noch kein Professor, der mit nachtwandlerischer Sicherheit Kohl verzapfen darf – intuitiv – verstehen Sie? Sie sind erst Assistent, und als solcher zu höchster, zu strengster Gewissenhaftigkeit verpflichtet. Ich will Ihnen helfen. Der junge Mann hier – ruhig, junger Mann! Ich bin daran, Ihren Fall zu explizieren, ich muss Sie dringendst bitten, mich nicht zu unterbrechen« – der Patient stöhnte nämlich leise, warf sich herum, murmelte auch. »was sagen Sie, junger Mann?«

»Er hat Durst« , bemerkte Rosenstock.

»Glaub' ich, wir könnten ihm vielleicht…«

Schwester Annette hatte schon ein Glas in der Hand und stützte den Patienten, um ihm das Trinken zu erleichtern.

Doktor Thévenoz seufzte tief:

»Ich möchte auch einmal krank sein und mich von Ihnen pflegen lassen, Sie sind so sanft, mein blonder Engel, und ich muss mich die ganze Zeit mit einer energischen Frau herumschlagen, die gar kein Gefühl hat für meine Zartheit.«

Es war bekannt im Spital, dass Dr. Thévenoz mit einer Kollegin verlobt war, die in der Irrenanstalt Bel-Air als Assistentin Dienst tat. Und auch an die Klagen des Arztes war man gewöhnt; die Dame – sie hieß Madge Lemoyne, war in Amerika geboren und auch dort aufgewachsen – musste sehr energisch sein.

»Ja, Rosenstock, das Leben ist schwer. Denken Sie, Madge hat mir heute Morgen angeläutet, sie müsse mich unbedingt sprechen. Dabei haben wir uns gestern Abend noch gezankt. Was will sie nur?«

Thévenoz versank in Nachdenken, während Rosenstock den Körper des Patienten abklopfte. Es war ein sauberer Körper, braun gebrannt, sehnig, die Haut roch schwach nach Lavendel. Störend war einzig der große rote Fleck in der Ellbogenbeuge, der aussah, wie ein beginnender Ausschlag.

Dr. Thévenoz war ans Fenster getreten, um seinem Assistenten Platz zu machen. Von dorther kam seine Stimme, sachlich referierend. »Heute Nacht hatte ich Dienst. Um 2.15 wurde ich angerufen. Professor Dominicé, einer meiner Lehrer, teilte mir mit, er habe an der Place du Molard einen jungen Mann gefunden, der offenbar an einer Vergiftung erkrankt sei. Er bat mich, das Sanitätsauto zu schicken, der Fall scheine schwer, es wäre gut, wenn der Patient bald in fachgemäße Behandlung käme. Auf meine Frage, ob er den Patienten kenne, hängte der Professor ab. Er sprach sonderbar unfrei am Telefon, er wiederholte sich oft. Ich hatte Mühe, ihn zu verstehen. Nun, hier ist der junge Mann, was haben Sie gefunden?. »Ja« , sagte Rosenstock und schwieg.

»Nun, los, los, Rosenstock! Sie werden mich doch nicht blamieren wollen!«

»Also, mir scheint« , begann Rosenstock. »es könnte sein, dass der Einstich in der Ellbogenbeuge in ursächlichem Zusammenhang mit der Vergiftung stünde.«

Er schwieg wieder und kratzte an seiner Nase, die dick war und knollig.

»Ein merkwürdiger Einstich!«

Er tippte mit dem Finger, der die Nase verlassen hatte, auf die entzündete Stelle.

»Es sieht aus, als hätte eine ungeschickte Hand eine intravenöse Injektion versucht. Und zwar scheint ein beträchtliches Quantum Gift eingespritzt worden zu sein. Dieses Gift. – Nun, die Alkaloide des Opiums, als da sind Heroin, Codein, Morphin, schalten aus. Von wegen den vergrößerten Pupillen. Es käme nur die Gruppe der Tropeine in Betracht, und wir haben die Auswahl zwischen Atropin, Scopolamin und Hyoscyamin. Hyoscyamin! « wiederholte Rosenstock und kostete das Wort aus wie einen Leckerbissen. »es klingt wie ein Frauenname aus einem Maeterlinckschen Stück. Das aktive Prinzip von Hyoscyamus niger, dem Bilsenkraut, einem Nachtschattengewächs. Bilsenkraut! – Das hatte eine große Beliebtheit bei den Hexen des Mittelalters, ihre Flugträume hingen mit den Wirkungen dieser Pflanze zusammen. Sie nahmen das Zeug äußerlich, die Hexen, als Salbe, soviel ich mich erinnere. Haben Sie die Frage einmal studiert, Dr. Thévenoz? Sehr interessant! Wir sind hoffnungslos phantasiearm geworden, finden Sie nicht auch? Ich empfehle Ihnen, den Hexenhammer zu lesen, unglaubliche Geschichten werden Sie darin finden. Dinge, die auch Fräulein Dr. Lemoyne interessieren dürften, da sie doch zur Seelenkunde übergegangen ist.. »Hören Sie auf, hören Sie auf! Schwätzer! Man merkt, dass Sie von Talmudisten abstammen. Ich bin ja einverstanden mit Ihnen. Hyoscyamin natürlich. Wird schwer nachzuweisen sein. Isomer und solche Geschichten. Wenn wir nur endlich einmal wüssten, wer.«

Da ging die Türe auf. Eine Frau, trotz der sommerlichen Hitze in dunkles Blau gekleidet, betrat das Zimmer. Sie schritt zum Bett, sah lange auf den Kranken und legte ihm die Hand auf die Stirn.

»Armer Junge!.« sagte sie.

»Wer sind Sie? Wie kommen Sie herein? Was fällt Ihnen ein?« Doktor Thévenoz überstürzte seine Fragen. Die Frau sah ihn einen Augenblick an, dann wandte sie sich zur Tür.

»Ich habe nur gehört von dem Unglück. Und ich wollte sehen« , sagte sie still. Und dann fiel die Tür hinter ihr zu. Thévenoz wollte ihr nachlaufen, aber in der Tür stieß er mit einer Schwester zusammen.

»Es will Sie jemand am Telefon sprechen« , sagte die Schwester.

»Mann oder Frau?« fragte Thévenoz wild.

»Es war eine Männerstimme« , antwortete die Schwester, und lächelte dazu ein wenig impertinent.

»Gut« , nickte Thévenoz. Er hatte den geheimnisvollen Besuch scheinbar vergessen, denn er verschwand.

»Also, jetzt erzählen Sie einmal klar und deutlich, mein lieber Malan; aus Ihrem Rapport wird ja niemand klug.«

Kommissär Pillevuit ließ die Hand über seinen langen gelben Bart gleiten und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Polizist Malan stotterte…

»Nein, so geht das nicht. Warten Sie!«

Kommissär Pillevuit holte eine Flasche aus einem Fach seines Schreibtisches, füllte ein Glas mit einer wasserklaren Flüssigkeit – sie roch bedenklich nach Alkohol -. Malan trank, räusperte sich. und dann konnte er plötzlich reden.

»Also, ich will einmal resümieren« , sagte Kommissär Pillevuit. »In der Toilette war ein Mann versteckt, der weiße Tennishosen trug. Groß? Klein? Das wissen Sie nicht?. Außerdem haben Sie Drähte aufgelesen, von denen jener Professor behauptet, sie seien zum Putzen von Hohlnadeln bestimmt. Wo sind diese Drähte?. Die hat der Professor mitgenommen! So, so. Werden ihn später anläuten. – Und Sie finden, dieser Professor habe sich sonderbar benommen? Inwiefern sonderbar?. So, als ob er mit der Geschichte etwas zu tun gehabt hätte?. nicht?., aha, so, als ob er den jungen Mann kennen würde. Ich verstehe. Und Sie haben den Professor ans Spital telefonieren lassen, der junge Mann ist abgeholt worden. warten Sie, ich will schnell das Spital anrufen. Ja, hier Stadtpolizei. Ein junger Mann ist eingeliefert worden diese Nacht. Ich brauche einige Angaben, wer behandelt ihn? So, wollen Sie ihn ans Telefon rufen? Danke. Guten Tag Doktor, wir kennen uns ja. Ja, ja. Hören Sie, was hat der junge Mann, den Sie da behandeln?. Mysteriöse Angelegenheit? Wieso mysteriös? Es gibt nichts Mysteriöses. Was Sie nicht sagen!. Vergiftung?. Wie sagen Sie?. verteufelter Name! Werde ich mir nie merken können. Hab' nie von diesem Gift gehört. Ah? Nicht möglich? Raffinierter Mordversuch?. Ja, ich sag' es ja immer, seit dieser verdammte Völkerbund unsere Stadt unsicher macht, hat man nur Scherereien. Von einer fremden Delegation? Natürlich! Was hab' ich Ihnen gesagt?. Sie glauben, Sie können ihn durchbringen?. Desto besser. Keine Anhaltspunkte? Ich meine, was seine Personalien betrifft? Gar nichts?. Ja, Professor Dominicé, ich weiß. Ich werde mich bei ihm erkundigen. Danke, Doktor, leben Sie wohl. Morgen vielleicht?. Gut, gut!«

Nach diesem Gespräch schwitzte Kommissär Pillevuit außerordentlich. Er bedurfte einer Erquickung. Also entließ er den Polizisten Malan und ging in eine kleine, nahe gelegene Weinstube, wo er die verlorene Flüssigkeit mit Hilfe von Waadtländer Wein ersetzte.

Seine Exzellenz Sir Avindranath Eric Bose hatte die Gesichtsfarbe jener alten Herren, die den Winter hindurch in Davos oder St. Moritz Curling gespielt haben und gewohnt sind, sich von den Anstrengungen dieses sanften Spieles bei einem Whisky Soda oder einem heißen Gin zu erholen. Übrigens war Sir Eric Baronet des Königreichs Großbritannien, bevollmächtigter Delegierter eines indischen Randstaates, eines kleinen Staates, der seinen eingeborenen Fürsten vertrieben und Sir Eric zum Landpfleger erkoren hatte. Eigentlich nur um seinen Untertanen zu schmeicheln, hatte Seine Exzellenz den merkwürdigen Namen. »Avindranath« angenommen. Er stammte nämlich aus Sussex und hatte Nationalökonomie studiert. Das war schon lange her. Er langweilte sich oft in seinem Randstaat, darum war ihm der Völkerbund ein willkommener Vorwand zu einer Europareise; die Schweiz gefiel ihm ausnehmend.

Es war tiefer Nachmittag. Seine Exzellenz war spät aufgestanden, noch unrasiert, und diesen Mangel behob soeben sein Kammerdiener Charles. Während dieser den Pinsel sanft über die roten Wangen seines Herrn führte, erkundigte sich Sir Eric:

»Charles, noch immer keine Nachricht von Crawley?«

Charles stellte den Pinsel ab, zog ein Messer aus seiner oberen Rocktasche und begann es abzuziehen. Erst dann antwortete er:

»Nein, Sir.« Und er verneigte sich dazu.

Sir Eric wollte etwas bemerken, aber da das Messer soeben über seiner Oberlippe schwebte, verschluckte er die Bemerkung.

»Schmerzt es, Sir?« erkundigte sich Charles, und seine Exzellenz verneinte mit einem Grunzen.

Klopfen an der Türe.

»Gestatten Sie, Sir, dass ich mich erkundige, was los ist?« fragte Charles, klappte das Messer zu und ließ Sir Eric mit einer halb rasierten Gesichtshälfte sitzen. An der Türe führte der Diener ein leises Gespräch, kehrte zurück, um Seiner Exzellenz mitzuteilen, es seien zwei Ärzte draußen, die Seine Exzellenz zu sprechen wünschten.

»Bin nicht krank« , bemerkte Sir Eric mürrisch.

»Sie wünschen eine private Unterredung« , sagte Charles mit neutraler Stimme.

»Sie sollen warten« , bestimmte Sir Eric.

»Ich habe mir erlaubt, diese Weisung zu geben.«

»Warum fragen Sie mich dann?« Seine Exzellenz war ungnädig. Sie fuhr mit der Hand durch ihr spärliches weißes Haar, so, als leide sie an einer unerträglichen Migräne.

Im Empfangssalon des Hotel de Russie – Empfangssalon: hoffnungsloser Luxus, Beschreibung unnötig, Sie kennen das schon aus verschiedenen Filmen – stritt sich Dr. Thévenoz mit seiner Braut, Frl. Dr. Madge Lemoyne. Diese Madge Lemoyne hatte ein Gesicht wie eine expressionistische Madonna, trug ihre Haare ungewöhnlich kurz, Herrenfrisur, Scheitel auf der Seite. Zu bemerken wäre noch, dass sie sehr geschmackvoll gekleidet war, roter ärmelloser Jumper, kurzer Rock, von einem raffinierten Braun, das ihre sonnverbrannte Hautfarbe gut zur Geltung brachte. Ihr Körper wirkte sehr weich; vielleicht war dies der Grund, dass sie es stets liebte, eine gewisse Härte in ihrem Verhalten hervorzukehren.

»Jonny« , sagte sie – sie nannte ihren Freund, den Dr. Thévenoz, stets Jonny, obwohl er Jean hieß, und schon dieser Name brachte den Arzt in Harnisch . »wird uns der alte Herr noch lange warten lassen? Ich bin sicher, dass Ronny sich unten langweilt.«

Ronny war Madges Airedalehund, und Ronny wartete unten im kleinen Amilcar-Zweisitzer, der Madge und ihren Freund – vermeiden wir lieber das Wort. »Verlobter« oder. »Bräutigam« , denn Madge hasste diese Worte – vom Spital zum Hotel de Russie geführt hatte.

»Nenn mich bloß nicht Jonny« , klagte Dr. Thévenoz. »ich will nichts mit England zu tun haben. Ich bin Genfer, ich bin Schweizer, du sollst mich Jean nennen, verstehst du?« Madge grinste wie ein Schulmädel. Sie hatte breite Zähne, was nach dem Urteil eines Frauenkenners ein Zeichen von Intelligenz sein soll. Ich kann darüber nicht urteilen.

Sir Eric erschien. Er duftete nach Kölnisch Wasser und die Röte seines Gesichtes war mit Puder temperiert. Er war wirklich ein wohlgepflegter, alter Herr, noch nicht verfettet, sein glattes Gesicht lag in höflichen Falten, und er verneigte sich mit Würde. Sogar das Erstaunen über die Anwesenheit einer Dame (war nicht von zwei Ärzten die Rede gewesen?) hielt sich durchaus in den Grenzen des Anstands.

»Dr. Thévenoz« , stellte sich der Arzt vor, und. »eine Kollegin, Dr. Madge Lemoyne.« Madge neigte den Kopf, Seine Exzellenz beugte sich nieder zum Handkuss. Sir Eric hatte eine Schwäche für moderne Frauen, die sich gut anzogen.

Madge überschüttete Seine Exzellenz mit einer Sturzflut englischer Erklärungen. Dr. Thévenoz stand ein wenig dumm daneben. Sir Eric hörte interessiert zu, dann wandte er sich an Thévenoz:

»Ihre Kollegin erklärt mir soeben« , – Sir Erics Französisch war ein wenig mühsam . »dass mein Sekretär Crawley als Patient in Ihrer Behandlung steht. Er wurde gestern, so sagt Madame, auf der Place du Molard gefunden, unter, unter mysteriösen Umständen. Vergiftung, wie? Und nur einem Zufall haben wir es zu verdanken, dass er erkannt worden ist. Das heißt noch nicht definitiv erkannt.«

»Die Sache ist folgende, Exzellenz« , sagte Dr. Thévenoz, und man sah ihm die Erleichterung an, dass er endlich sprechen durfte. »Frl. Lemoyne besucht Prof. Dominicé sehr oft, er war auch mein Lehrer, aber wir sehen uns nur selten, ich bin sehr beschäftigt. Spitaldienst ist anstrengender als Psychiatrie.«

Thévenoz freute sich ersichtlich über seine Bosheit, aber sie verpuffte wirkungslos. »Nun, Prof. Dominicé hat sich heute Morgen erinnert, dass er jenen jungen Mann, den er mir zur Behandlung überwiesen hat, eigentlich doch erkannt habe. Es sei der Sekretär Eurer Exzellenz, Crawley, der, wie mir Dr. Lemoyne mitteilte, häufig als Besuch im Hause des Professors gewesen ist. Da sich nun der Professor nicht ganz wohl fühlt, hat er Frl. Lemoyne gebeten, Eure Exzellenz aufzusuchen und Sie zu bitten, mit uns ins Spital zu kommen.«

»Ich komme, natürlich komme ich sofort.« Sir Eric tat sehr aufgeregt. Er lief im Salon hin und her und ließ ein vorgefasstes Monokel an einem breiten, schwarzen Seidenband um seinen Zeigfinger rotieren.

»Charles« , rief er plötzlich. Ein zweiter Ruf war unnötig. Schon stand der Kammerdiener in der Türe, verneigte sich und fragte:

»Sir Eric?«

»Sagen Sie, Charles, hat Crawley nicht gestern Abend jenen. Vertragsentwurf mitgenommen, zum Abschreiben, wie er sagte. Sie, Charles, dieser Entwurf ist wichtig, unendlich wichtig, wenn der in. in. – doch das interessiert Sie nicht, hat er ihn mitgenommen?«

»Herr Crawley trug eine Aktenmappe, jawohl, Sir. Er sagte, er wolle noch jemandem diktieren, es könne länger dauern. Ich hatte gestern Abend zu tun, sonst wäre ich ihm gefolgt. Soll ich mich erkundigen?«

»Nein, lassen Sie nur, ich werde sehen.«

Sir Eric Bose war undiplomatisch aufgeregt. Madge und Thévenoz betrachteten ihn verwundert.

»Das Auto, Charles, ich muss ins Spital! Crawley ist, scheint es, dort eingeliefert worden. Ich muss mich um ihn kümmern, wäre mir leid, wenn dem Jungen etwas passiert wäre. Auf was warten Sie, Charles? Gehen Sie!«

Charles war nicht aus der Ruhe zu bringen.

»Panama oder Filzhut, Sir? Ich würde zu Panama raten. Es ist heiß.«

»Bringen Sie, was Sie wollen, aber schnell, schnell.«

Der junge Mann, der nach dem Urteil zweier Ärzte an einer Hyoscyamin-Vergiftung litt, lag noch immer im weißen Isolierzimmer unter der Obhut von Schwester Annette. Sir Eric betrat als erster das Zimmer, gefolgt von Dr. Thévenoz. Madge erschien ein wenig später, ihr Zweisitzer war unterwegs aufgehalten worden.

»Hallo, Boy« , sagte er. »What’s the matter with you?« Aber der. »Boy« antwortete nichts. Er verdrehte nur die Augen.

»Ja, es ist mein Sekretär« , sagte Seine Exzellenz und blickte hilflos umher.

»Name, Vorname, Geburtsort, Jahrgang?« fragte Thévenoz streng und achtete nicht auf Madges vorwurfsvolle Blicke. Fräulein Lemoyne bemühte sich dann, diese abrupte Fragestellung bei Seiner Exzellenz zu entschuldigen. Aber Sir Eric setzte ein nachsichtiges Lächeln auf und antwortete bereitwilligst:

»Der junge Mann heißt Walter Crawley, ist in Bombay am 5 März 1902 geboren, stammt von englischen Eltern, kam später nach England, studierte dort. Seine Eltern sind schon früh gestorben. Freunde von diesen haben mir Crawley empfohlen. Er war mir sehr nützlich, denn er war ein verlässlicher Bursche, bis in die letzte Zeit. Ich weiß nicht, was da plötzlich mit ihm los war. Er war zerstreut, bedrückt; ich habe immer gedacht, das würde vorübergehen. Wenn Sie meine Angaben der Polizei mitteilen wollen – bitte sehr. Übrigens stehe auch ich immer gerne zur Verfügung.«

Thévenoz nickte und verließ das Zimmer, die Zurückgebliebenen schwiegen. Nur Crawley in seinem Bett murmelte von Zeit zu Zeit, aber man schenkte diesem Murmeln keine Beachtung. Manchmal klang es nach. »old man« , auch. »professeur« war zu verstehen. Dann schien sich der Kranke gegen etwas zu wehren, sprach von. »fly« , worüber Seine Exzellenz den Kopf schüttelte.

»Der Junge war nie von Aeroplanen begeistert, ein seltener Fall, bei unserer heutigen Jugend, er behauptete immer, er werde seekrank, wenn wir ausnahmsweise das Flugzeug benützen mussten.«

Seine Exzellenz schlug nun vor, die Kleider des Kranken eingehend zu untersuchen. Aber Schwester Annette wehrte sich gegen diesen Vorschlag. Man solle die Rückkunft des Arztes abwarten, meinte sie. Als Dr. Thévenoz bald darauf wieder eintrat, wurden die Kleider Crawleys gebracht. Aber die Taschen waren leer. Sir Eric endlich fand, als er durch ein Loch im Rockfutter griff, eine Visitenkarte. Sie glich der von Professor Dominicé am Morgen gegen zwei Uhr dem Polizisten Malan überreichten. Es waren darauf noch Schriftzeichen zu lesen, winzige Buchstaben. Madge Lemoyne konnte folgendes entziffern:

»Lieber Crawley, es wird mich freuen, Sie heute Abend gegen acht Uhr bei mir zu sehen. Freundschaftlich Ihr D.«

»Höchst, höchst bedenklich« , äußerte sich Sir Eric. Er hielt das Monokel vors Auge, wie eine Lupe, und las die Mitteilung zum zweiten Mal.

»Wieso bedenklich?« wollte Thévenoz wissen. »Die Erklärung, die der Professor wird geben können, wird sicher höchst einfach sein.«

»Wir werden sehen« , sagte Sir Eric und steckte die Karte ein. »Ich werde sie selber der Polizei übergeben.«

Zuerst wollte Thévenoz gegen die Mitnahme der Karte protestieren, aber das Gebaren des vernachlässigten Patienten störte ihn. Walter Crawley benahm sich reichlich sonderbar. Er ließ röchelnde Atemzüge laut werden, seine Gesichtsfarbe wurde fahl und grau, auf der Stirn bildeten sich Schweißtropfen. Wladimir Rosenstock, der Assistenzarzt, der vor kurzem eingetreten war, beschäftigte sich mit ihm.

»Hopp, hopp, Schwester!« flüsterte er erregt. Dr. Thévenoz war auch ans Bett getreten. Flüsternd gab er der Schwester Befehle. Diese rannte aus dem Zimmer, kehrte mit einer Spritze zurück.

Aber da spannte sich Crawleys Körper so, dass er einen Bogen bildete: nur Fersen und Hinterkopf lagen auf. Dann war ein Knacken zu hören, wie von brechendem Holz, und Walter Crawley, von Bombay (Indien), Sekretär Seiner Exzellenz Sir Avindranath Eric Bose, blieb entspannt liegen und hatte das Atmen vergessen. Um seinen Mund entstand langsam ein niederträchtighöhnisches Lächeln, so, als wolle er sagen. »Gewiss, ich bin nun tot, aber damit ist meine Angelegenheit noch lange nicht erledigt. Ihr alle werdet euch über meinen Abgang noch den Kopf zerbrechen.« Dies sollte auch tatsächlich geschehen. Vorerst aber schien Thévenoz nur erstaunt, schüttelte den Kopf, jagte die Anwesenden aus dem Zimmer und blieb mit dem Toten allein.

Es gibt Leute, die ein Reizmittel einem Nahrungsmittel vorziehen; wenn sie hungrig sind und kein Geld haben, ziehen sie eine Zigarette einem Stück Brot vor. Dr. Thévenoz war ähnlich veranlagt. Nach dem Urteil seiner Bekannten wäre er mit einer einfachen Frau, einer jener besorgten, mütterlichen Naturen, durchaus glücklich geworden. Er zog aber dem Roggenbrot, wie gesagt, die Zigarette vor und verliebte sich in Fräulein Dr. Madge Lemoyne. Der Verkehr mit Madge war so anstrengend, dass er fünf Kilo Körpergewicht verloren hatte, und diesen Verlust hatte er bis jetzt nicht wieder zu ersetzen vermocht.

Ja, ein Zusammensein mit Madge zerrte an den Nerven. Eine schottische Dusche – heißer Wasserstrahl, gleich darauf eiskalter – kann, sparsam gebraucht, eine angenehme Entspannung erzeugen. Wird sie aber zu oft wiederholt, so kann sie zur Tortur werden. Madge konnte zärtlich sein, plötzlich, nach einem Wort, das ihr nicht passte, wurde sie ausfallend und spielte die Gekränkte – um ebenso unbegründet wieder einzulenken. Merkwürdig war, dass sie sich nur mit Thévenoz so benahm. Andere Leute rühmten ihre Gutmütigkeit, ihr ausgeglichenes Wesen. Manchmal schien es, als sei sie noch auf der Suche nach dem passenden Partner und habe Thévenoz nur so zum Zeitvertreib genommen, aus Furcht vielleicht vor jener Einsamkeit, vor jenem Sichnutzlos-fühlen, das viele berufstätige Frauen wie eine Art schlechten Gewissens mit sich herumschleppen.

Walter Crawley war um halb fünf gestorben. Thévenoz hatte den Abend frei und so bat er Madge, mit ihm zusammen zu Nacht zu essen. Aber Fräulein Dr. Lemoyne wünschte, nachher noch tanzen zu gehen.

Thévenoz, der über einen nicht sehr beweglichen Körper verfügte, seufzte, als vom Tanzen die Rede war, aber er ergab sich in sein Schicksal. Er versuchte gewaltsam, lustig zu sein, und vermied es, von Crawleys Ableben zu sprechen. Erst, als er im Auto saß (zuerst hatte er noch einen kleinen Kampf mit Madges Airedaler Ronny zu bestehen, der nur sehr widerwillig seinen Platz dem unsympathischen Eindringling – der Hund war obendrein noch eifersüchtig – einräumte), erst im Auto, nach einem langen, drückenden Schweigen, sagte Thévenoz:

»Was nur der Meister mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat!«

Madge hakte sofort ein. »Erstens verstehe ich nicht, warum du Dominicé immer den Meister nennst. Obwohl. Und dann: Was soll der alte Mann mit dieser Vergiftungsgeschichte zu tun haben? Ich bitte dich! Ich weiß, dass Crawley seine Kurse besucht hat. Auch sonst war er manchmal beim Professor. Aber dass der alte Herr mit der Ermordung des Sekretärs etwas zu tun haben soll, das ist doch lächerlich.«

»Und die Karte? Gestern war Crawley also doch beim Meister. Beim Meister! Ich nenne ihn so! Du hast kein Gefühl für die Bedeutung dieses Mannes. Weißt du denn überhaupt, dass er unsere einzige Genfer Berühmtheit ist? In okkulten Fragen? Ich hab' dir doch sein Buch zum Lesen gegeben.«

»Ja« , sagte Madge versöhnlich. »sein Buch ist gut; aber es ist alt. Wann hat er es geschrieben? Vor zwanzig Jahren? Inzwischen ist doch viel Wasser durch den Genfersee geflossen und viel Blut in der Erde versickert.«

»Alt? Sein Buch? Dessoir zitiert es, Schrenck-Notzing, Österreicher. Sogar Flammarion. Und da behauptest du, dass es veraltet ist?«

Madge war über diese Rede so erstaunt, dass der Wagen einen Zickzackkurs einschlug. Sie blickte kurz auf ihren Freund.

»Seit wann beschäftigst du dich mit diesen Fragen? Ich habe geglaubt, du interessierst dich überhaupt nur für Blutsenkungen und Harnanalysen? Seit wann liest du Seancenprotokolle?«

Thévenoz errötete wie ein ertappter Schulbube. Aber er zog sich geschickt aus der Situation:

»Seit ich eine Freundin habe, die sich mit Seelenkunde befasst.«

Darauf schwieg Madge. Nach einer kleinen Pause fragte sie:

»Wer ist diese furchtbare Frau, die beim ›Meister‹ – wie du sagst – als Haushälterin dient?«

»Ah, du meinst Jane Pochon? Warum furchtbar? Sie sieht nicht schön aus, die Jane, alt ist sie auch. Ja, das ist ein ehemaliges Medium. Diese Jane spielt die Hauptrolle in seinem Buch. Der Meister hat sie in einem spiritistischen Zirkel kennengelernt, hat dann mit ihr allein Sitzungen abgehalten. Später hat sie sich verheiratet, ihr Mann war ein Trinker, er ist gestorben und hat sie mit einem Buben allein gelassen. Da hat sie der Professor bei sich aufgenommen, zuerst wohnte sie bei ihm, jetzt hat sie sich, glaub' ich, eine kleine Wohnung eingerichtet und vermietet Zimmer. Aber wie ich gehört habe, hat sie kein Glück damit. Ihr letzter Mieter war ein Bankbeamter, den musst du kennen, der ist ja jetzt bei euch oben, in Bel-Air, plötzlich verrückt geworden, erzählte die Frau, wart einmal, hieß er nicht Crottaz, Crossat oder so ähnlich?«

»Corbaz meinst du. Ja, jetzt erinnere ich mich. Diese Jane Pochon hat ihn damals gebracht, da hab' ich sie auch zuerst gesehen, wir glaubten an ein Alkoholdelir, aber dann war es nur eine simple Schizophrenie. Verfolgungsideen, Stimmen, übrigens, er sprach auch immer von ›stechen‹, wie Crawley; jetzt hat er sich beruhigt und arbeitet im Garten.«

»So, stechen hat er gesagt« , stellte Thévenoz fest. Und dann schwieg er, bis sie vor dem kleinen Dorfwirtshaus in Jussy hielten, wo sie zu Nacht essen wollten. Während der Mahlzeit war Thévenoz sonderbar aufgeregt, er streichelte von Zeit zu Zeit Madges Hand, die auf dem Tisch lag, er, der Korrekte, der es sonst peinlich vermied, in der Öffentlichkeit Zärtlichkeit zu zeigen. Madge ließ es geschehen, nur Ronny gefielen diese Demonstrationen nicht. Er bellte, ließ sich aber dann durch einen Brotbrocken, der in ausgelassene Butter getaucht worden war, beruhigen.

Die Latham-Bar in der Rue du Rhone ist jeden Abend gefüllt. Sie besitzt einen guten Mixer, der die Amerikaner anzieht, eine gute Kapelle, die manchmal auch Klassisches spielt, was die Engländer schätzen; die deutschen Diplomaten kommen wegen der französischen Lieder, weil sie bei diesen durch ein lautes Lachen beweisen können, dass sie die Pointen und Zweideutigkeiten verstehen, und also auf französischen Esprit geeicht sind. Im Ganzen verkehrt dort ein internationales Publikum, in dem selbst Russen und Italiener nicht fehlen.

Thévenoz tanzte nicht gut. Erstens war der Platz, der inmitten der vielen Stühle für die Paare frei war, viel zu klein. Man musste sich an den andern vorbeischieben, gab man nicht acht, so stieß man sich schmerzhaft an spitzen Ellenbogen oder bekam einen Absatz auf den Fußspann, was unangenehm war, besonders, wenn man Halbschuhe trug. Und dann war es entsetzlich heiß. Madge ärgerte sich, weil ihr Freund feuchte Hände hatte und Thévenoz musste sich nach jedem Tanz die Hände waschen. Die Stimmung an ihrem kleinen Tisch war ungemütlich, Madge desertierte und tanzte oft mit einem jungen Mann, irgendeinem Balkaner mit Haaren wie geschmolzener Teer und einer Gesichtshaut, die in der Farbe an Tilsiter Käse erinnerte.

Während Thévenoz über seine Enttäuschung grübelte – er hatte sich wirklich auf das Zusammensein mit Madge gefreut und nun kam es ganz anders – während er vergebens versuchte, sich mit Ronny anzufreunden, der unter dem Tisch lag und, Kopf auf den Pfoten, ungnädig schielte, legte sich eine Hand auf seine Schulter.

»Darf ich mich setzen?« fragte Professor Dominicé. Er hatte viel Ähnlichkeit mit dem Apostel Petrus, wahrscheinlich war es auch der Havelock aus dünnem grauem Tuch, der an die Gewandung biblischer Figuren erinnerte.

Thévenoz sprang auf. »Meister« , sagte er. »Meister, welch guter Geist führt Sie her?«

»Kein guter Geist, der Geist der Unruhe und der Angst ist es.« Der Professor sprach so dröhnend, dass die Leute an den andern Tischen aufmerksam wurden. Thévenoz war bedrückt – plötzlich sah er mit quälender Deutlichkeit den nackten Körper Crawleys, des Sekretärs, vor sich und den entzündeten Hof rings um den Stich in der Ellbogenbeuge – war es ein Einstich?

»Setzen Sie sich, Meister, legen Sie den Mantel ab, es ist warm hier, ich muss Sie ein paar Sachen fragen. Was trinken Sie?«

»Mich friert« , sagte der Professor, dann rief er laut durch den Lärm. »Casimir!«

Ein Kellner in weißem Jäckchen arbeitete sich schwimmend durch die zähe Masse der Tanzenden. Der Professor schüttelte ihm schweigend die Hand. »Mich friert, Casimir« , wiederholte er. »einen Mokka double oder triple, besser noch triple, ich brauche Anregung.«

»Mit Kirsch, Professor?« fragte Casimir, kameradschaftlich, wie zu einem Gleichgestellten. Der Professor schüttelte den Kopf.

»Nein, nur stark, sehr stark!«

Dann versank Dominicé in ein Schweigen, das etwas unheimlich wirkte, und Thévenoz störte es nicht. Satzfäden durchzogen die Luft, die grau war vom Tabakrauch, sie wirkten ein buntes wirres Netz, das die beiden einspann. Dann kam Madge und zerriss das Netz.

Professor Dominicé stand auf, seine Höflichkeit wirkte wehmütig, wie ein Rokokostuhl inmitten von Stahlmöbeln.

»Liebes Kind« , sagte er. »wie freue ich mich, Sie zu sehen. Sie sind erhitzt, aber trotzdem ist Ihre Hand kühl geblieben. Das dünkt mich angenehm.«

Der Kellner brachte den Kaffee. Mit einem Seufzer zog der Professor seinen Havelock aus, legte ihn über einen Stuhl. Er trug einen langen grauen Gehrock, im Westenausschnitt war eine grauseidene Plastronkrawatte zu sehen.

»Ich habe mich einsam gefühlt, heute Abend, es beschäftigt mich gar viel diese Tage« , er setzte sich umständlich, hob die Schöße seines Gehrocks, um unerwünschte Faltungen zu vermeiden.

Madge hatte die Hände gefaltet auf den Tisch gelegt, es waren kleine Mädchenhände mit stumpfen Fingern, die Nägel kurzgeschnitten und nicht sehr gepflegt.

Thévenoz nahm einen Anlauf. »Was ist das für eine Geschichte mit diesem Crawley, haben Sie ihn wirklich nicht erkannt, Meister?«

Dominicé unterbrach ein Gähnen, das er sich nicht die Mühe genommen hatte, hinter der Hand zu verbergen, seine Gesichtsfarbe war von einem ungesunden Grau, er nippte an dem heißen Kaffee. Seine Augen waren müde und ausdruckslos, ohne Glanz.

»Entschuldigt mich einen Augenblick« , sagte er, stand auf, tastete seine Taschen ab, so, als wolle er sich vergewissern, dass er ein notwendiges Requisit bei sich habe, dann ging er mit schleppenden Schritten über den in diesem Augenblick leeren Tanzplatz. Nach einigen Minuten kam er wieder, die Schritte, die Bewegungen des Körpers schienen die niederdrückende Müdigkeit wie ein staubigschweres Kleid abgestreift zu haben.

»Ja, die Geschichte mit Crawley« , sagte er. »ist merkwürdig. Merkwürdig für Laien, aber nicht für mich. Unser Perzeptionsvermögen« , und er begann eine lange psychologische Erklärung, die mit vielen Fremdwörtern beweisen sollte, dass das Nicht-Erkennen eines sonst bekannten Menschen eine alltägliche Angelegenheit sei.

So vertieft war der Professor in seine Erklärung, dass er ein wenig erschrak, als ein Vorübergehender ihn streifte. Ein Mann mit Wulstlippen war dies, die Poren der Gesichtshaut waren auffallend groß. Er entschuldigte sich wortreich. Neben ihm ging eine Frau, bei deren Anblick Thévenoz erregt aufspringen wollte. Während der Mann eifrig auf den Professor einsprach und dabei Madge anstarrte, flüsterte Thévenoz seiner Freundin zu:

»Das ist die Frau, die heute Morgen Crawley besucht hat. Ich muss sie sprechen. Ich muss ihren Namen wissen -, sie soll mir sagen, was sie gewollt hat.«

Aber Madge hielt ihn zurück. Sie tat eifersüchtig – ob sie es in Wirklichkeit war, konnte nicht festgestellt werden -, genug, sie packte Thévenoz' Hand:

»Du wirst sitzen bleiben« , und ihre Stimme klang so drohend, dass Thévenoz gehorchte, denn eine Szene in einem öffentlichen Lokal war nicht nach seinem Geschmack.

Der Mann mit der großporigen Gesichtshaut hatte sein Gespräch mit dem Professor beendet, er verbeugte sich vor Madge und stellte sich vor. »Baranoff« (auf der zweiten Silbe betont). Dann entfernte er sich mit der hochgewachsenen Frau, die Thévenoz' Interesse erregt hatte.

»Wer war das?« fragte Madge. Der Professor seufzte laut und gründlich. Sein Gesicht war noch grauer als sonst und ängstlich verzogen.

»Eine dunkle Persönlichkeit« , sagte er. »ein Russe, Baranoff heißt er, der, wie ich glaube, in irgendeiner Beziehung zu der Sowjetgesandtschaft steht, aber offiziell will die Delegation nichts mit ihm zu tun haben. Die Regierungen brauchen heutzutage, scheint es, derartige Subjekte« , Dominicé ballte die Fäuste auf dem Tisch, wie in hilfloser Wut. »um ihre dreckigen Geschäfte erledigen zu lassen. Geht etwas schief, so lässt man sie fallen und wäscht seine Hände in Unschuld. Wir leben in einer schmutzigen Zeit.«

»Und die Frau, die bei ihm war?« fragte Madge. »Thévenoz interessiert sich für sie, er wollte sie ansprechen, aber das dulde ich nicht.«

»Die Frau? Seine Sekretärin. Eine schöne Frau. Ich bin ihr einmal vorgestellt worden. Sie schien Mitleid mit mir zu haben. Natalja Ivanovna Kuligina heißt sie.«

»Sie kannte Crawley, den Sekretär« , platzte Thévenoz heraus. »Sie hat ihn heute Morgen besucht, sie nannte ihn armer Junge. Mitleidig scheint sie zu sein. Ich wollte sie fragen, was sie eigentlich im Spital wollte, aber wenn Madge ihren Rappel hat.«

»Aber Jonny« , sagte Madge gefühlvoll. »Du solltest doch stolz sein, dass ich eifersüchtig bin.« Und sie legte ihre Hand auf Thévenoz' Schulter, den die unerwartete Zärtlichkeit erstaunte.

»Sie kannte Crawley« , sagte der Professor und stützte den Kopf in die Hand. »Ich glaube wohl, dass sie Crawley kannte.«

Aber als Thévenoz und Madge in ihn drangen, sich ein wenig klarer auszudrücken, schüttelte Dominicé nur den Kopf. So ließen sie ihn schließlich allein sitzen

Zweites Kapitel

Die Morgenblätter des nächsten Tages beschäftigten sich mit dem Tode des Sekretärs Crawley. Das ernste. »Journal de Geneve« , das seinen Ehrgeiz darein setzte, so dezent zu sein, dass auch sechsjährige Kinder seine Prosa verzehren durften, ohne Schaden an ihrer Seele zu nehmen, sprach in gefühlvollen Worten von dem Tode eines hoffnungsvollen jungen Diplomaten, der eines geheimnisvollen Todes gestorben sei. Am Schlusse des Artikels wurde andeutungsweise gefragt, ob hinter diesem Verbrechen nicht die Hand des Erzfeindes westlicher Kultur zu suchen sei. – Diese anscheinend harmlose Frage hatte einen geharnischten Protest der Sowjetdelegation zur Folge, der dann im Abendblatt in winzigen Buchstaben gerade am Schluss des redaktionellen Teiles erschien – und übersehen wurde. – Die. »Tribune de Geneve« hatte einen Toxikologen angefordert, der ausgezeichnet und geistvoll über das ehrwürdige Alter der Gifte plaudern konnte: dieser berichtete vom Bilsenkraut und der Tollkirsche, die auch zu Liebesfiltern gebraucht worden seien. Das sozialistische. »Travail« brachte, wie gewohnt, die Vergiftung des jungen Diplomaten mit der Korruption der bürgerlichen Gesellschaft in Verbindung und fand dadurch einen neuen Weg, von den Bankskandalen der letzten Zeit zu sprechen, was wöchentlich mindestens sechsmal geschah, denn so oft erschien dieses Blatt.

Aber auch im Ausland fand der geheimnisvolle Vorfall gebührende Beachtung. Besonders in der Heimat der Kriminalromane – und das Königreich Großbritannien kann diesen Titel ruhig beanspruchen – schwelgte die Nachrichtenpresse in fingerbreiten Schlagzeilen:

»Mysterious Death of the Secretary of Sir Eric Bose!« (dies die Überschrift im. »Globe« ) war eine der bescheidensten. Aber, wie gesagt, es gab nicht viel mitzuteilen. Immerhin hatte die Meldung eine nicht ganz gewöhnliche Wirkung, und zwar äußerte sich diese folgendermaßen:

Gegen zwei Uhr nachmittags (am Morgen waren die Meldungen über Crawleys Tod erschienen) trafen sich zwei Herren am Telegraphenschalter der Hauptpost in Genf. Sie waren beide ungeduldig und kämpften höflich um den Vorrang. Den einen kannte der Beamte als eifrigen Kunden (seine sportlichen Allüren, Golfhosen, buntes Hemd wollten nicht recht zu seiner ungesunden Gesichtsfarbe passen): es war der Völkerbundskorrespondent des. »Globe« , der behauptete, die Referate der Abrüstungskonferenz hätten ihm ein chronisches Magenleiden eingebracht und er sei ein Märtyrer seines Berufes. Fast hätte dieser Herr im Kampf um den Vortritt am Schalter den Sieg davongetragen. Aber der andere Herr, der dunkel und unauffällig gekleidet war und trotz der Hitze einen steifen Hut trug, hatte einen so unangenehmen Blick, dass der eingeschüchterte Korrespondent schließlich doch den Platz freigab.

Der Herr mit dem unangenehmen Blick reichte einen Zettel durch den Schalter, der trotz seiner Kürze den Schalterbeamten stutzig machte. Der Beamte fühlte sich verpflichtet, eine leise Frage zu stellen, die der Herr durch das Vorzeigen einer Karte beantwortete.

»Gewiss, Monsieur« , sagte der Beamte diensteifrig. »in diesem Falle kann ich das Chiffre-Telegramm natürlich ohne weiteres abschicken. Aber Sie werden begreifen, dass dies nicht jedem gestattet werden kann. Auch wir in der Schweiz haben unsere militärischen Geheimnisse.«

Aber der Herr im steifen Hut schien sich für die Landesverteidigung der Schweiz wenig zu interessieren, er winkte barsch ab, seine Frage nach dem Preis war in ein Wort gepresst, er zahlte und führte als Abschiedsgruß zwei Finger zum Hutrand. Der Beamte aber stand auf und verbeugte sich, was für einen Postbeamten, selbst wenn er Genfer ist, immerhin nicht ganz alltäglich ist.

»Übrigens, verzeihen Sie« , fragte der Korrespondent des. »Globe« . »wer war der Herr vor mir? Es kommt mir vor, als hätte ich ihn schon ein paarmal gesehen.«

»Das kann sein« , erwiderte der Postbeamte, froh, die Langeweile des heißen Nachmittags mit einem Gespräch zu zersplittern. »Er war schon ein paarmal hier, aber nur um recht harmlose Telegramme aufzugeben, meistens Glückwünsche und andere unwichtige Sachen. Ich hab immer gedacht, er sei irgend ein Kammerdiener.«

Der Korrespondent pfiff so laut, dass der Beamte ihn besorgt anblickte.

»Natürlich« , sagte der magenkranke Herr. »das ist ja Charles gewesen, Sir Eric Boses Charles, – was man nicht alles erfährt! Ich hatte keine Ahnung, dass er daneben ein. Aber Sie dürfen das nicht verraten, verstehen Sie, Dienstgeheimnis, es könnte un-ab-seh-bare Folgen haben. – Und wie viel macht mein Telegramm?«

Schon zwei Stunden später übten diese beiden Telegramme ihre verheerende Wirkung aus. Ein noch jugendlich aussehender Mann, rothaarig, 1 Meter 89 groß, Simpson Cyrill O'Key mit Namen, musste seine Ferien unterbrechen, die er in Collioure, einem kleinen Fischerdorf am Mittelmeer, hart an der französisch-spanischen Grenze, verbrachte. Das kleine Postfräulein, das sie ihm übergab, wartete vergebens auf den übertrieben schmachtenden Blick, mit dem der junge Mann sie sonst stets zum Lachen brachte. Er runzelte nur missmutig die Nasenhaut (auch dies war komisch), nickte, und am Abend war er verschwunden. Er wurde von der Bevölkerung vermisst, denn er war beliebt, weil er allnächtlich mit einem der Fischer aufs Meer fuhr zum Sardinenfang. Man erfuhr nur, dass er sich nach Port-Vendres begeben hatte, um dort den Nachtschnellzug zu nehmen, der am nächsten Morgen in Genf ankommt.

Um halb zehn Uhr morgens betrat Cyrill Simpson O'Key das Hotel de Russie und wartete in der Halle auf das Resultat seiner Anmeldung. Endlich durfte er in den ersten Stock steigen, auf dessen Gang ihm Sir Eric Boses Kammerdiener entgegenkam.

»Seine Exzellenz wird Sie sogleich empfangen« , sagte Charles laut, führte O'Key in jenen Raum, den wir schon kennen (hoffnungsloser Luxus, Filmkulissen), schloss behutsam die Türe; dann sagte er mit völlig veränderter Stimme. »Setz dich, Simp, du kannst rauchen, der Alte schläft noch, wir sind ungestört. Schön, dass du gleich gekommen bist. Die Sache stinkt mir zum Hals heraus, ich kann's allein nicht mehr deichseln, und seit der Junge hat daran glauben müssen, hab ich keine Ruhe mehr. Du musst mir helfen. Der große Chef in London weiß Bescheid, dass ich dich aufgefordert habe. Also, Baranoff scheint in die Sache verwickelt zu sein, und durch Baranoff ein alter Professor. Ich hab den Jungen, den Crawley, in der letzten Zeit nicht beaufsichtigen können, aber es sind Pläne verschwunden, sagt der Alte, und ein Bündnisentwurf, außerdem ein Projekt, von dem ich nichts weiß, das aber der Landpfleger so schwer vermisst, dass er die abendliche Gin-Ration verdoppelt hat, um schlafen zu können, – aber auch die nützt nichts. Also, sieh mal, was du machen kannst. Der große Chef hat mir eine Empfehlung mitgegeben, an den Staatsrat, der das Departement für Polizei und Justiz unter sich hat. Die kannst du haben. Sie ist allgemein gehalten. Als was willst du auftreten?«

»Der ›Globe‹ hat mir telegraphiert, ich soll hier die Spezialreportage übernehmen. Der Fall des Sekretärs hat viel Staub aufgewirbelt. Das wird genügen, glauben Sie nicht auch, Colonel?«

Charles legte den Zeigefinger auf seine Lippen. »Keine Titel, hier, wenn ich bitten darf. Man kann nie wissen.« Er dachte nach. »Irgend so ein alter Professor scheint mit in den Fall verwickelt zu sein, er kennt Baranoff, dieser Professor, Dominicé heißt er übrigens. Seine Haushälterin sollte man vielleicht auch im Auge behalten. Nun, du wirst dich schon zurechtfinden. Die Empfehlung schicke ich dir dann zu. Du wirst doch nicht im Hotel wohnen, sondern wie gewöhnlich eine kleine Wohnung nehmen, nicht wahr?«

O'Key verabschiedete sich. Charles begleitete ihn durch den Gang. Er hatte ein devotes Kammerdienerlächeln angelegt, als er sich von O'Key an der Treppe verabschiedete. Dann begegnete ihm ein Etagenkellner, den er anhielt.

»Diese Journalisten« , sagte Charles. »in alles müssen sie ihre Nase stecken und immer glauben sie, dass sie aus mir altem Manne große Neuigkeiten herauspressen können. Mir hat dieser junge Tropf zwanzig Franken geschenkt, dabei besitze ich schon ein Landhaus und bin sicher reicher als er.«

»Ja, ja« , seufzte der Etagenkellner. »ihr Kammerdiener habt es gut.«

Kommissar Pillevuit war verärgert. Er hatte den ganzen Morgen herumlaufen müssen. Zuerst hatte das. »Parquet« – bestehend aus Staatsanwalt Philippe de Morsier, Untersuchungsrichter Despine, Gerichtsschreiber und polizeilichen Mitläufern – den Tatort an der Place du Molard besichtigen wollen. Pillevuit hatte zehn Mann aufbieten müssen, um eine neugierige Menge zu zerstreuen, er hatte sich durstig geschrien – und das Resultat dieser Besichtigung war kongruent und symmetrisch gleich Null, wie er sich auszudrücken beliebte. Man war in die Toilette hinuntergestiegen, Malan hatte die Türe bezeichnen müssen, hinter welcher der Mann in weißen Tennishosen sich verborgen gehalten hatte, Herr de Morsier, der Staatsanwalt, hatte. »Aha, ja,, sehr interessant.« gelispelt, und der Untersuchungsrichter ihm beigepflichtet. Gefunden hatten sie nichts. Staatsanwalt de Morsier, ein hagerer Herr mit einem weißen Chinesenschnurrbart – sein heimliches Laster war das Verfertigen von Sonetten, und er hatte eine gewisse Fertigkeit darin erlangt, – Familienzeitschriften brachten sie unter einem Pseudonym -, klopfte dem Kommissar auf die Schulter:

»Sie werden die Sache schon ganz richtig untersuchen, mein lieber Pillevuit; aber mit Vorsicht, ich bitte Sie, nicht stürmisch, zügeln Sie Ihre Jugend!« – dabei war Pillevuit über vierzig -. »Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Herr Untersuchungsrichter Despine, der uns begleitet, wird Ihnen gerne mit Rat und Tat beistehen, nicht wahr? Sie besitzen schon das Sektionsprotokoll, ich habe es heute Morgen flüchtig durchgelesen, es ist sehr verklausuliert, finden Sie nicht auch? Das Gift, von dem der Arzt spricht, und das er bald Scopolamin, bald Hyoscyamin nennt, lässt sich nicht feststellen, soviel ich verstanden habe, weil es sich leicht zersetzt. Von einem sicheren chemischen Nachweis, wie beim Arsen kann also nicht die Rede sein. Ich erinnere mich da an einen Fall aus meiner Praxis, es ist schon zwanzig Jahre her.« Und Herr Staatsanwalt de Morsier erzählte ausführlich eine völlig belanglose Geschichte von einer Hundevergiftung, während seine Zuhörer mit gesenkten Blicken Anwandlungen zu Veitstanz unterdrückten. Das Publikum, von Polizisten zurückgehalten, folgte von ferne mit Neid und Bewunderung den rednerischen Gesten des Staatsanwalts. »Die Frage, die mir wichtig zu lösen scheint« , Herr de Morsier fand endlich zu seinem Ausgangspunkt zurück. »ist die Kenntnis der Umwelt« , er machte eine wunderbar ausdrucksvolle, kreisförmige Bewegung mit seiner sehr weißen, sehr sehnigen Greisenhand. »die Umgebung, die Atmosphäre festzustellen, in der jener junge Mann sich bewegt hat. Wer Atmosphäre sagt, sagt Psychologie. Sie haben, meine Herren, einerseits« – schöpfende Bewegung mit gekrümmten Fingern der linken Hand . »das diplomatische Milieu, jenen Abgesandten ferner Zonen, um den das Ränkespiel internationaler Politik kreist; andererseits« – gleiche Bewegung mit der Rechten . »andererseits die Wissenschaft. Jener junge Mann scheint eine zwiespältige Natur gewesen zu sein. Die Realität politischer Kombinationen hat ihn nicht befriedigt. Ihn lockte das Reich der Seele, jenes dunkle Reich« – hier zitierte der Greis eine Strophe eigener Produktion, die einer Übersetzung nicht standhalten würde -. »und in diesem fand er den rechten Führer. Ich habe Professor Dominicé genannt. Aber Vorsicht, meine Herren, Sie haben es mit einem Manne zu tun, der internationalen Ruhm genießt, mit einem Vertreter des geistigen Genfs, das an überragenden Menschen so reich war, ist und sein wird.«

Kommissar Pillevuit stöhnte laut, aber selbst dieser Ausdruck der Verzweiflung vermochte Herrn de Morsier nicht in seiner Rede zu stören. Nur beim Untersuchungsrichter Despine fand Pillevuit Verständnis; dieser seufzte auch.

»Ich würde Ihnen also vorschlagen, meine Herren, Ihr Augenmerk auf den Aufenthaltsort jener Personen zu richten, die mit diesem jungen Sekretär Crawley in Verbindung gestanden sind. Vor allem: Wer war der Mann in weißen Tennishosen, der vor dem Polizisten Malan geflohen ist? Wo hielt sich Professor Dominicé auf vor seinem Erscheinen auf dem Platze hier? Wo war seine Haushälterin? Und auch im anderen Milieu, im diplomatischen nämlich, wäre eine Untersuchung angebracht. Kammerdiener, Bekannte., hatte der junge Mann Feinde? Brauchte er Geld? Ich bin sicher, dass es unserem tatkräftigen und findigen Kommissar Pillevuit gelingen wird, all diese Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit zu lösen. Ich danke Ihnen, meine Herren.«

Herr de Morsier verbeugte sich. Den Hut konnte er nicht ziehen, denn er trug eine Baskenmütze. Sein kahler Kopf war sehr empfindlich.

»Noch eines« , erinnerte sich der Staatsanwalt. »es wird Sie heute noch, Kommissar, ein junger Mann besuchen, der mir warm empfohlen ist, mir und meinem Freunde, dem Staatsrat. Ein fähiger, englischer Journalist. Ich bin sicher, dass Ihnen die kriminalistischen Erfahrungen dieses jungen Mannes willkommen sein werden. Nicht wahr, die Anwesenheit internationaler Politik in unserer ruhigen Stadt hat die Verhältnisse derart kompliziert, dass wir fremde Hilfe gut brauchen können.«

Hierauf empfahl sich der Staatsanwalt definitiv und hinterließ einen kleinen bärtigen Kommissar, der aussah wie ein Gnom, der vor Wut zerplatzen möchte.

Fräulein Dr. Madge Lemoyne hatte Dienst. Nach dem Mittagessen hatte sie sich in ihr Zimmer begeben, das abseits von der Anstalt Bel-Air in einem kleinen Pavillon lag. Sie war dort ungestört, denn der Bau enthielt außer ihrem Wohn- und ihrem Schlafzimmer nur einen einzigen größeren Raum, der als Magazin diente. Im Wohnzimmer stand ein Grammophon (der wichtigste Einrichtungsgegenstand), ein lederner Klubsessel, ein Schreibtisch, einige Stühle und ein niederer Schlafdivan. Eigentlich war auch der Spiegel sehr wichtig, ein alter Spiegel mit rötlicher Goldleiste, den Madge bei einem Antiquar aufgetrieben hatte. Sie warf sich auf den Divan, stellte das Grammophon neben sich, legte. »Dinah« auf und vertiefte sich in den sechsten Band eines französischen Serienromans, genannt. »Fantomas« , der ungeheuer spannend und ungeheuer unwahrscheinlich war. Ronny, der Airedaler, hatte seine Herrin begeistert begrüßt, sich dann mit einer Speckschwarte beschäftigt, und, als diese verzehrt war, einer Hummel seine Aufmerksamkeit zugewandt. Doch auch die Hummel war faul, sie flog zum Fenster hinaus und verschwand im grünen Laub, das wie eine zitternde Wand vor dem Fenster stand. Madge war gerade zu der Stelle gelangt, an der erzählt wird, wie Fantomas, der große Verbrecher, einen deutschen Prinzen aus kaiserlichem Geblüt unter dem Springbrunnen der Place Vendome gefangen hält, da läutete das Telefon, und Ronny bellte. Er hasste das Telefon, vielleicht war er altmodisch gesinnt und hatte nichts für die Technik übrig.

»Ja« , sagte Madge. Dann. »Ich komme. – Eine Aufnahme, Ronny« , klagte sie. »kein Wunder, dass so viele Leute überschnappen. Bei dieser Hitze! Und die vielen Reden, die hier gehalten werden, müssen ja die Luft der Stadt vergiften.« Und sie seufzte noch einmal, denn sie musste einen weißen Mantel anlegen. Dieser weiße Mantel bereitete ihr Kummer. Denn er machte sie dick und unförmig, wie sie behauptete. Aber er gehörte nun einmal zum Beruf, den sie ausübte, und sie suchte die ungünstige Wirkung durch schönes Schuhwerk und seidene Strümpfe wieder auszugleichen.

Im Aufnahmezimmer stand eine sehr dicke Frau am Fenster, sie war schwarz gekleidet und ihr Rock fiel bis auf die Erde. Wirklich, sie war sehr dick, besonders ihr Brustumfang war erstaunlich, und sie bewachte aus den Augenwinkeln ein unscheinbares Männchen, das verzagt und verloren auf einem Stuhl nahe beim Tisch saß. Madge erkannte die Frau, es war jene Jane Pochon, Haushälterin bei Professor Dominicé, und bei ihrem Anblick ging eine Veränderung mit Madges Gesicht vor sich. Es wurde streng, die grauen Augen wurden dunkel und sie sagte:

»Bringen Sie uns wieder einen Patienten?«

Jane Pochon nickte schweigend und hielt Madge ein verschlossenes Kuvert hin. Nach einer Pause sagte sie:

»Das ärztliche Zeugnis.«

»Sie haben kein Glück mit Ihren Mietern, Frau Pochon« , meinte Madge, während sie den Brief öffnete und las.

Auszug aus der Krankengeschichte:

Name des Patienten: Nydecker, Pierre Emile, geb. 4. III.1899 in Genf. Eltern: N. Frederic Pierre und Maria geb. Cattin. Beruf: Bureauangestellter. – Ledig. Konfession: Reformiert.

(Folgt die Angabe der verschiedenen Reflexe, die nichts Bemerkenswertes zu vermelden haben, das Aufnahmedatum und Madges Notizen, die folgendermaßen lauten):

25. Juni. Bei der Aufnahme steht der Patient am Fenster und scheint sich um nichts zu kümmern. Auf die Frage, wo er her sei, antwortet er mit einem seltsam unbeteiligten Lächeln. »Monsieur Pierre hat Angst.« Auf die Frage der Referentin, wovor er denn Angst habe, antwortet er geheimnisvoll flüsternd. »Sie wollen mich nicht fliegen lassen.« – Wer denn? . »Der alte Mann mit dem weißen Bart und die dicke Frau. Die Luft riecht gut, aber sie ist zu leicht, sie trägt Monsieur Pierre nicht.« Gebracht wurde der Patient von Frau Jane Pochon, Haushälterin bei Professor Dominicé, die folgendes erzählt:

Nydecker wohnte seit drei Monaten bei ihr, jedoch verließ er seine Stelle unter dem Vorwand, er habe eine einträglichere Beschäftigung gefunden. Ein junger Mann besuchte ihn seit dieser Zeit oftmals des Abends. Dieser Mann behauptete, er sei Privatsekretär bei einem fremden Diplomaten, sei mit Arbeit überhäuft und brauche eine Hilfe. Frau Pochon behauptet, sie habe oft des Abends aus dem Zimmer ihres Mieters eine laute, eintönige Stimme gehört, die scheinbar diktiert habe. Von dieser Zeit an sei eine merkwürdige Veränderung mit Nydecker vor sich gegangen, er habe oft nach Alkohol gerochen, sei spät in der Nacht heimgekommen und tagsüber liegen geblieben, seine Miete habe er pünktlich bezahlt. Er hatte eine Schreibmaschine gemietet. Auffallend war nach Ansicht Frau Pochons, dass Nydecker sehr misstrauisch wurde. Sie hatte viel unter seinem Spionieren zu leiden, er schlich ihr manchmal durch alle Zimmer nach, einmal ertappte sie ihn dabei, wie er ihren Schreibtisch im Wohnzimmer aufzubrechen versuchte. Auf Vorhalt, was denn sein sonderbares Wesen zu bedeuten habe, behauptete Nydecker, er werde verfolgt, aber er müsse zuerst noch die Beweise finden, dass er ermordet werden solle. Vorletzte Nacht kehrte er mit beschmutzten Kleidern erst morgens gegen sechs Uhr heim, seine weißen Tennishosen vor allem waren in einem traurigen Zustand. Auf die besorgte Frage, wo er denn gewesen sei, gab er keine Antwort, zog sich aus und legte sich ins Bett, wo er bis gegen Abend schlief. Dann ging er aus, offenbar um jemanden zu besuchen, denn er hatte einen andern Anzug angezogen und ein sauberes Hemd. Gegen zwölf Uhr nachts kam er heim, er schien betrunken zu sein, denn er lärmte etwas und seine Schritte waren unsicher. Er schlief bis spät in den Morgen. »Als ich ihm gegen zehn Uhr sein Frühstück brachte, schien er vollkommen verwirrt, bedrohte mich und sprach verwirrtes Zeug. Ich dachte an einen Fieberanfall« , fährt Frau Pochon fort. »und ließ einen Arzt holen. Der Arzt riet mir, den Kranken hierher zu bringen, er verabfolgte ihm eine Spritze, um ihn zu beruhigen. Mein Sohn konnte mir nicht helfen, denn er war schon an seine Arbeit gegangen. Nydecker folgte mir ohne weiteres in das bereitstehende Auto und ich brachte ihn hierher.« Patient steht noch immer am Fenster. Er weigert sich, Frau Pochon die Hand zum Abschied zu reichen. Er folgt aber dem Oberwärter willig auf die Abteilung.

Unter dem Datum des folgenden Tages steht folgendes zu lesen: Bei der Abendvisite sitzt der Patient abseits von den übrigen Kranken am Fenster. Pfleger G. berichtet, Nydecker sei bei der Ankunft auf der Abteilung auf den Patienten Corbaz zugegangen, habe ihn lange schweigend betrachtet und dann gesagt. »Sind wir jetzt beide im Himmel?« Corbaz habe Nydecker erkannt, ihm die Hand geschüttelt und lachend gefragt. »Wie geht's der Hexe?« Darauf habe Nydecker geschwiegen und sich ängstlich in eine Ecke versteckt. Seit diesem Augenblick habe er nicht mehr gesprochen. (Pat. Corbaz ist ebenfalls von Frau Pochon zu uns gebracht worden. Anmerkung der Referentin.) Auf die Frage, wie es ihm jetzt gehe, antwortet Pat. mit weinerlicher Stimme. »Monsieur Pierre hat Angst.« Gefragt, wovor er denn Angst habe, wiederholt er stereotyp. »Monsieur Pierre hat Angst.« Er horcht manchmal wie abwesend in die Luft, wenn man mit ihm spricht. Gefragt, was er denn höre, behauptet er nur, er habe Angst. Steife Mimik, Affekt inadäquat. Nach weiterem Drängen erklärt er dann stockend, ein alter Herr mit weißem Bart. »es ist der Apostel Petrus« , stehe hinter ihm und sage ihm, er sei schuldig, denn er habe gemordet. (Wieso gemordet?) Er habe einen Mord nicht verhütet, darum sei er schuld an dem Mord. Starker Tremor der Hände, trockenes Schluchzen. Auf Zusprechen hin, er sei ja hier in Sicherheit, wird er zusehends ruhiger.

Bericht des Nachtpflegers. »Patient bekam auf Verordnung um neun Uhr 2 g Chloral. Schlief dann ruhig bis halb zwei. Erwachte dann plötzlich mit einem lauten Schrei. Es sei jemand hinter der Tür, der ihn greifen wolle. Man solle die Tür verschließen. Sonst komme die Polizei und hole ihn ab. Patient stürzt zur Tür und stemmt sich dagegen. Als der 2. Nachtpfleger ihn zurückhalten will, nimmt Patient Boxerstellung an. Er wird mit Gewalt ins Bett zurückgebracht.«

Fräulein Lemoyne fährt dann fort:

»Der herbeigerufene diensttuende Arzt (Referentin) versucht, den Patienten zuerst suggestiv zu beruhigen. Es sind jetzt Männer und Frauen, die ihn verfolgen. Vor allem ist es ein Mann, der ihn verfolgt und er nennt ihn den ›Meister der goldenen Himmel‹. Auf die Frage, ob dieser Meister mit dem Apostel Petrus identisch sei, blickt Patient lange Zeit ins Leere und antwortet nicht. Da die Erregung zurückkehrt, erhält er Mo. Scop. 1 ccm subcutan. Beim Einstechen der Nadel schreit Patient laut, man wolle ihn umbringen, wie man seinen Freund umgebracht habe. Auf die Frage, wer denn dieser Freund sei erfolgt keine Antwort. Patient schläft ein. Am Morgen ist er wieder aufgeregt. Kommt ins Dauerbad.«

Soweit die Eintragungen in der Krankengeschichte.

»Jonny, wie schön, dass du gleich gekommen bist. Hast du dich frei machen können? Ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Du sollst mir raten. Ich bin vollkommen erledigt, habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Weißt du, dass diese furchtbare Jane Pochon schon wieder einen Mieter gebracht hat?«

Madge packte Dr. Thévenoz' Hand, zog ihn zum Klubsessel, drückte ihn, immer noch aufgeregt schwatzend, hinein, machte es sich auf seinen Knien bequem und legte die Hände verschränkt auf seinen Nacken. Ihre blonden Knabenhaare standen unordentlich von ihrem Kopfe ab, was ihr das Aussehen eines zerrupften Vogels gab. Die Augen blickten müde.

»Du hast eigentlich ein liebes Gesicht, Jonny« , sagte sie und streichelte Dr. Thévenoz' Haare. »So beruhigend. Eigentlich begreife ich gut, dass dich im Spital alle Leute gern haben. Und weißt du, wenn ich manchmal hässlich zu dir bin, so tu ich das nicht aus Bosheit. Aber deine ewige Milde und dein ewiges Nachgeben kann mich verrückt machen. Man sollte dich aufrütteln, so.« und sie packte ihn bei den Ohren und schüttelte seinen Kopf. Auf Dr. Thévenoz' Gesicht entstand ein wehmütiges Lächeln, sonderbare Fältchen zitterten in den Augen- und Mundwinkeln, er befreite seine Ohren, packte dann behutsam Madges Kopf und küsste sie auf die Augen. Madge seufzte tief, ihr Körper entspannte sich, sie legte den Kopf auf die Schulter des Mannes und sprach wie in einem Traum:

»Man glaubt immer, weiß Gott, wie abgehärtet man sei, man hat so viel Elend gesehen und ist hilflos dabeigestanden. Aber man kann sich einfach nicht gewöhnen. Es kommt dann plötzlich so ein armes Menschlein, mit einer Seele, an der andere herumgepfuscht haben, das ganze Werk ist in Unordnung geraten und nun soll man helfen. Da ist der kleine Mann, den diese Pochon gestern gebracht hat, sieht rührend aus, obwohl er eine rote Nase hat und ich sonst Alkoholiker nicht sehr leiden kann. Aber dieser dauert mich. Seine Angst, seine Tränen. Heute Morgen hab ich ihn noch im Bad gesehen, wir haben ihn ins Bad tun müssen, da hat er meine Hand gepackt und sie nicht loslassen wollen. Ach« , seufzte Madge. »warum bin ich nicht Uhrmacher geworden. Da könnte ich das Werk auseinandernehmen, hier eine Schraube anziehen, dort eine Achse ölen, und dann ginge die Uhr wieder. Aber bei einem Menschen. Spritzen, Schlafmittel, Bad – und warten, warten, bis der Mann sich entschließt, von selbst wieder gesund zu werden oder bis er es vorzieht, sich ganz in jenes Reich zurückzuziehen, auf dessen Schwelle er steht. Bei diesem Nydecker – hab ich dir gesagt, dass er Nydecker heißt, der kleine Mann mit dem Mausgesicht? – hat man ganz den Eindruck, er sei verirrt. Irgendjemand hat seine Seele gepackt und hat sie dann ausgesetzt in einem Land, wo ihr alles fremd ist. Und da ist die Seele krank geworden, weil sie eine ganz einfache, bürgerliche Seele ist, eine sesshafte Seele, sie hat diesen Klimawechsel nicht vertragen. Ich weiß, ich weiß, ich drücke mich ganz unwissenschaftlich aus, alles, was ich sage, ist gerade das Gegenteil von dem, was in den großen Büchern steht. Aber der Mann leidet doch in dem Reich, in das er verbannt ist, und ich soll ihn nun in die Wirklichkeit zurückführen.«

Madge schlug die Augen auf, und erst da bemerkte sie, dass auch Thévenoz bedrückt aussah.

»Was ist los, Jonny, hast du auch Sorgen?« Thévenoz fuhr sich mit der Hand über die Augen.

»Weißt du« , sagte er. »wenn dich der kleine Mann beschäftigt, so kann ich diesen Crawley nicht vergessen. Immer muss ich denken, ich habe etwas unterlassen. Ist es dir nicht aufgefallen – ach nein, du kannst nichts gemerkt haben, du hast ihn ja nur knapp vor seinem Tode gesehen, aber ich war fest überzeugt, ihn durchzubringen. Und da kam diese plötzliche Verschlechterung. Die ist mir ein wenig rätselhaft. Auch sein Tod. Der passt gar nicht zu der Diagnose, die ich im Anfang mit Rosenstock gestellt habe. Nicht wahr, wir haben Hyoscyamin oder etwas Ähnliches vermutet. Aber ist es dir nicht aufgefallen, dass sein Tod eigentlich gar nicht zum Krankheitsbild passte? Ich weiß schon, wir haben wenig Erfahrung. Aber dieser gespannte Bogen des Körpers, die verkrampften Backenmuskeln – wie Starrkrampf, findest du nicht? Man könnte fast glauben, es sei ihm im Spital noch ein anderes Gift beigebracht worden, in der Überzeugung, man werde nichts merken. Aber von wem? Da ist diese Frau, die wir gestern in der Latham-Bar gesehen haben. Die war im Zimmer. Und ich erinnere mich, gleich nachdem sie fort war, hat man ihm wieder zu trinken gegeben, dem Crawley nämlich. Und ich erinnere mich genau, dass die Frau ihre Handtasche neben den Topf gelegt hat, in dem der Tee war. Ich bin dann fortgegangen und habe Crawley erst wieder gesehen, als wir zusammen mit dem indischen Diplomaten gekommen sind. Und da begann schon der Todeskampf. Ich wagte das nicht der Polizei zu erzählen, denn schließlich habe ich nicht die Sektion gemacht, sondern der Gerichtsarzt. Und ich kenne den Herrn gar nicht, er hat es auch nicht für nötig befunden, mich zu befragen. Und aufdrängen will ich mich nicht.

Aber nun plagt es mich immer, dass ich etwas versäumt habe. Wir sind eben nicht an so komplizierte Geschichten gewöhnt.«

»Meinst du, ich sollte der Polizei auch von diesem Nydecker erzählen?« fragte Madge. Die beiden sprachen aneinander vorbei, jeder beschäftigt mit dem, was ihn bedrückte.

»Nydecker?« Thévenoz musste sich besinnen. »Ich glaube nicht. Die Geschichte ist ohnehin kompliziert genug, und es genügt doch, dass der Mann bei euch ist, wo er gut aufgehoben ist. Und wem willst du.«

Da schrillte das Telefon, Ronny bellte verärgert, er war im Schlaf gestört worden. Madge hob den Hörer ab:

»Lemoyne« meldete sie sich. Dann. »Ja, er ist hier. Übrigens, guten Tag, Rosenstock, wie geht es Ihnen? Schlecht? Warum? Was ist los? Ja, ja, ich rufe Thévenoz gleich. Einen Augenblick – Jonny, Rosenstock will dich sprechen, Alarm in Zion.« , und sie lachte.

Thévenoz meldete sich, schwieg dann, man hörte ein fernes Krächzen, die Stimme am andern Ende des Drahtes überschlug sich. »Ich komme« , sagte Thévenoz. Sein Gesicht war alt geworden, er wischte sich den Schweiß von der Stirn, ein heißer Wind drängte sich ins Zimmer, draußen war es düster.

»Fall Nummer zwei« , sagte Thévenoz. »Ein Apotheker. Gleiche Symptome wie bei Crawley. Was das nur zu bedeuten hat?«

Drittes Kapitel

Die Rue de Carouge ist sehr lang und führt fast bis zur Peripherie der Stadt. Dort, wo die Häuser seltener werden, zweigt eine kleine Nebenstraße ab, die von hohen Mietskasernen eingesäumt wird. Im Parterre einer dieser Mietskasernen ist eine primitive Apotheke, die von Herrn Eltester geführt wird, einem alten buckligen Männchen, das über glattem Mund und Kinn einen langausgezogenen grauen Schnurrbart trägt. Herr Eltester hat kluge, ein wenig verschlagene Augen. Er ist gutmütig und hilft gerne dort, wo das Gesetz eigentlich die Hilfe verbietet. In gewissen Kreisen ist er rühmlich bekannt, weil er verschwiegen ist. Seine Menschenkenntnis ist hervorragend, er hilft nur Leuten, die er für verlässlich erkannt hat, und die ihn nicht durch unbedachte Reden mit der Polizei in Konflikt bringen. Nie hat er einen Gehilfen einstellen wollen. Trotzdem es bekannt ist, dass er stets allein ist (auch die beiden Zimmer, die er hinter dem Laden bewohnt, bringt er selbst in Ordnung, und dort empfängt er gewöhnlich seine obskuren Kunden), trotzdem er mit düsteren Elementen zu tun

hat – Rauschgiftlieferanten und Süchtigen, Kokotten und Hochstaplern – ist ihm nie etwas zugestoßen. Nie hat jemand versucht, bei ihm einzubrechen – nur einmal ist ein Raubversuch gegen ihn unternommen worden, aber von diesem weiß die Polizei nichts, nur die Eingeweihten haben davon erfahren. Das ging damals folgendermaßen zu:

Herrn Eltesters Apotheke hatte Nachtdienst. Um elf Uhr schellte es, Eltester, klein, bucklig, unansehnlich, öffnet. Ein junges Bürschchen, etwas verlottert, steht vor der Tür, streckt Eltester ein Rezeptformular entgegen, drängt sich in den Laden, stößt die Türe wieder zu; und während Herr Eltester das Rezept liest und sogleich merkt, dass es gefälscht ist, zieht das Bürschchen einen Revolver aus der Tasche und hält ihn Herrn Eltester vor die Nase:

»Hände hoch!« sagt es dazu.

Herr Eltester setzt gemütlich einen Hornkneifer auf die Nase, schiebt die Unterlippe vor, dass sie an einen Eierlöffel erinnert, fixiert den jungen Mann und sagt trocken:

»Kommst du gerade aus einem Kriminalfilm, he? Mach' nicht solche Sachen, du bringst dich ins Unglück. Wenn du etwas brauchst, so red'. Aber steck' den Prügel ein, er könnte losgehen.« Das Bürschchen will nicht Vernunft annehmen, es verlangt Geld, die ganze Ladenkasse. »Des Menschen Wille ist sein Himmelreich« , sagt Herr Eltester, und seine Rede klingt verärgert, denn er hätte lieber etwas Prägnanteres gesagt. Er geht zum Ladentisch, zieht eine Schublade auf (Herr Eltester liebt keine Registrierkassen). »Bedienen Sie sich« , sagt er, bleibt stehen und pfeift. Es ist ein Gassenhauer und er pfeift ihn grundfalsch. Des jungen Mannes Augen schießen hin und her, wie Quecksilberkugeln auf einem Stück Papier, aber seine ganze Aufmerksamkeit nützt ihm nichts. Plötzlich stehen neben ihm zwei elegante Herren, nehmen ihn in die Mitte und fragen ganz sachlich, in die Richtung, wo Herr Eltester steht. »Prügel?« Herr Eltester pfeift weiter, er muss genickt haben, denn der eine Herr sagt mit sehr fremdländischer Aussprache. »Gibt schon heer, den Pistol.« Der junge Mann gibt brav ›den Pistol‹, er ist bleich geworden. »Doch geladen« , stellt der kleinere der Herren fest. Dann wird der Junge aufgehoben, ein Sack stülpt sich über seinen Kopf, dann liegt er mit dem Oberkörper auf der Ladenbank und bekommt, O Schmach, mit einem Teppichklopfer Prügel. Keine bösartigen Prügel, sie tun nicht sehr weh, es ist mehr eine beschämende Exekution. Hernach wird ihm der Sack abgenommen, da steht Herr Eltester neben ihm, steckt ihm eine Zwanzigfrankennote zu.

»Wenn du wieder etwas brauchst, kannst du ja vorsprechen« , meint er und grinst unverschämt.

Der Junge trollt sich.

»Ich danke Ihnen, Herr Baranoff« , sagt darauf Herr Eltester zu dem Kleineren; und dann gehen die drei wieder an ihre Geschäfte, die im Hinterzimmer verhandelt werden.