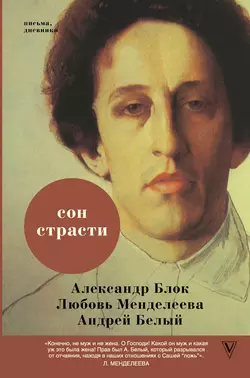

Сон страсти

Александр Александрович Блок

Андрей Белый

Любовь Менделеева-Блок

Тимофей Федорович Прокопов

Люди, эпоха, судьба…

Книга «Сон страсти» повествует об интимных отношениях, связавших в начале прошлого столетия трех замечательных людей России: Александра Блока, Любовь Менделееву-Блок и Андрея Белого. События их сугубо личной, закрытой для других стороны жизни, но поучительной для каждого человека, нам сегодня помогли воссоздать оставленные ими дневники, воспоминания, переписка. Итог этим порой счастливым, порой трагичным переплетениям их судеб подвел Блок: «Люба испортила мне столько лет жизни, замучила меня и довела до того, что я теперь. <…> Но – 1898–1902 <годы> сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее».

Александр Блок, Любовь Менделеева-Блок, Андрей Белый

Сон страсти

Подготовка текста, предисловие, комментарии, указатель Тимофея Прокопова

© Т.Ф. Прокопов, составление, предисловие, примечания, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Л.Д. Менделеева-Блок

И быль, и небылицы о Блоке и о себе

…Я решаюсь говорить о тех трудностях и сложностях, которые встали перед моей коренной неосведомленностью в делах жизни, в делах любви. Даже сильная и уверенная в себе женщина в расцвете красоты и знания победила их впоследствии с трудом. Я оказалась совершенно неподготовленной, безоружной. Отсюда ложная основа, легшая в фундаменте всей нашей совместной жизни с Блоком, отсюда безвыходность стольких конфликтов, сбитая линия всей моей жизни. Но обо всем по порядку. <…>

Конечно, не муж и не жена. О Господи! Какой он муж и какая уж это была жена! В этом отношении и был прав А. Белый, который разрывался от отчаяния, находя в наших отношениях с Сашей «ложь». Но он ошибался, думая, что и я, и Саша упорствуем в своем «браке» из приличия, из трусости и невесть еще из чего. Конечно, он был прав, что только он любит и ценит меня, живую женщину, что только он окружит эту меня тем обожанием, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому, оставляя меня с собой. А я всегда широко пользовалась правом всякого человека выбирать не легчайший путь.

Я не пошла на услаждение своих «женских» претензий, на счастливую жизнь боготворимой любовницы. Отказавшись от этого первого серьезного «искушения», оставшись верной настоящей и трудной моей любви, я потом легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям – это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, и «дрейф» в сторону несуществен.

За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою незыблемую верность и в то, что отношения наши с Сашей «потом» наладятся.

Моя жизнь с «мужем» (!) весной 1906 года была уже совсем расшатанной. Короткая вспышка чувственного его влечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца, погасла, не успев вырвать меня из моего девичьего неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез.

Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого не обыденного мужа, как Саша.

Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это «астартизм», «темное» и Бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его, – опять теории: такие отношения не могут быть длительны, все равно он неизбежно уйдет от меня к другим. А я? «И ты также». Это приводило меня в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, единственность. Я рыдала в эти вечера с таким бурным отчаянием, как уже не могла рыдать, когда все в самом деле произошло «как по писаному».

Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров неожиданно для Саши и со «злым умыслом» моим произошло то, что должно было произойти, – это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось.

Весна этого года – длительный «простой» двадцатичетырехлетней женщины. Не могу сказать, чтобы я была наделена бурным темпераментом южанки, доводящим ее в случае «неувязки» до истерических, болезненных состояний. Я северянка, а темперамент северянки – шампанское замороженное… Только не верьте спокойному холоду прозрачного бокала – весь искрящийся огонь его укрыт лишь до времени. К тому же по матери я и казачка (мама – полуказачка, полушведка). Боря верно учуял во мне «разбойный размах»; это было, я знаю. Кровь предков, привыкших грабить, убивать, насиловать, часто бунтовала во мне и толкала на свободолюбивые, даже озорные поступки. Но иногда – заедала рефлексия, тягость культуры, тоже впитанная от рождения. Но иногда – прорвалось…

Той весной, вижу, когда теперь оглядываюсь, я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать. Если бы я теперь рассудком отстранилась от прошлого, чужого, то против Бори я почти ничего не могу противопоставить: все мы ему верили, глубоко его уважали и считались с ним, он был свой. Я же, повторяю, до идиотизма не знала жизнь и ребячливо верила в свою непогрешимость.

Да по правде сказать, и была же я в то время и семьей Саши, и московскими «блоковцами» захвачена, превознесена без толку и на все лады, мимо моей простой человеческой сущности. Моя молодость таила в себе какое-то покоряющее очарование, я это видела, это чуяла; и у более умудренной опытом голова могла закружиться. Если я пожимала плечами в ответ на теоретизирования о значении воплощенной во мне женственности, то как могла я удержаться от соблазна испытать власть своих взглядов, своих улыбок на окружающих? И прежде всего на Боре, самом значительном из всех? Боря же вскружил мне голову, как самый опытный Дон Жуан, хотя таким таки никогда и не был. Долгие, иногда четырех- или шестичасовые его монологи отвлеченные, научные, очень интересные нам, заканчивались неизбежно каким-нибудь сведением ко мне; или прямо, или косвенно выходило так, что смысл всего – в моем существовании и в том, какая я.

Не корзины, а целые «бугайные леса» появлялись иногда в гостиной – это Наливайко или Владислав, смеясь втихомолку, вносили присланные «молодой барыне» цветы. Мне – привыкшей к более чем скромной жизни и обстановке! Говорил и речью самых влюбленных напевов – приносил Глинку («Как сладко с тобою мне быть» и «Уймитесь, волнения страсти», еще что-то). Сам садился к роялю, импровизируя: помню мелодию, которую Боря называл «моя тема» (т. е. его тема). Она хватала за душу какой-то близкой мне отчаянностью и болью о том же, о чем томилась и я, или так мне казалось. Но думаю, что и он, как и я, не измерял опасности тех путей, по которым мы так неосторожно бродили. Злого умысла не было и в нем, как и во мне.

Помню, с каким ужасом я увидела впервые: то единственное, казавшееся неповторимым моему детскому незнанию жизни, то, что было между мной и Сашей, что было для меня моим «изобретением», неведомым, неповторимым, это «отрава сладкая» взглядов, это проникновение в душу без взглядов, даже без прикосновения руки, одним присутствием – это может быть еще раз и с другим? Это – «бывает»? Это я смотрю вот так на Борю? И тот же туман, тот же хмель несут и мне эти чужие, эти не Сашины глаза?

Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева, с «Парсифаля», где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, а я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки «братских» (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где – на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то его фразу я повернулась к нему лицом – и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды… но ведь это то же, то же! «Отрава сладкая…» Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться, – о, как уже давно и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость, немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла.

И с этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и не утоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть черепаховые гребни и шпильки, и волосы упали золотым плащом (смешно тебе, читательница, это начало «падений» моего времени?)… Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна я найти выход из созданной мною путаницы.

(Дорогой читатель, обращаюсь теперь к Вам; я понимаю, как Вам трудно поверить моему рассказу! Давайте помиримся на следующем: моя версия все же гораздо ближе к правде, чем Ваши слишком лестные для А. Белого предположения.) То, что я не только не потеряла голову, но, наоборот, отшатнулась при первой близости, меня очень отрезвило. При следующей встрече я снова взглянула на Борю более спокойным взглядом, и более всего захотелось мне иметь несколько свободных дней или даже недель, чтобы собраться с мыслями, оглядеться, понять, что я собираюсь делать. Я попросила Борю уехать.

В гостиной Александры Андреевны <Кублицкой-Пиоттух>, у рояля, днем, вижу эту сцену: я сидела за роялем, он стоял против меня, облокотившись на рояль, лицом к окнам. Я просила уехать, дать мне эту свободу оглядеться и обещала ему написать сейчас же, как только пойму. Вижу, как он широко раскрытыми глазами (я их называла «опрокинутыми» – в них тогда бывало не то сумасшествие какое-то, не то что-то нечеловеческое, весь рисунок «опрокинутый»… «Почему опрокинутые?» – пугался всегда Боря) смотрит на меня, покоренный и покорный, и верит мне. Вот тут-то и был тот обман, на который впоследствии жестоко жаловался Боря: я ему не показала, что уже опомнилась. Я его лишала единственного реального способа борьбы в таких случаях – присутствия. Но, в сущности, более опытному, чем он, тот оборот дела, который я предлагала, был бы достаточно красноречивым указанием на то, что я отхожу. Боря же верил одурманенным поцелуям и в дурмане сказанным словам – «да, уедем», «да, люблю» и прочему, чему ему приятно было верить

Как только он уехал, я начала приходить от ужаса в себя: что же это? Ведь я ничего уже к нему и не чувствую, а что я выделывала! Мне было и стыдно за себя, и жаль его, но выбора уже не было. Я написала ему, что не люблю его, и просила не приезжать. Он негодовал, засыпал меня письмами, жаловался на меня всякому встречному; это было даже более комично, чем противно, и из-за этого я не смогла сохранить к нему даже дружбу.

Мы уехали в Шахматово рано. Шахматово – тихое прибежище, куда и потом приносили мы свои бури, где эти бури умиротворялись. Мне надо было о многом думать, строй души перестраивался. До тех пор я была во всем покорной ученицей Саши; если я думала и чувствовала не так, как он, – я была не права. Но тут вся беда была в том, что равный Саше (так считали в то время) полюбил меня той самой любовью, о которой я тосковала, которую ждала, которую считала своей стихией (впоследствии мне говорили не раз, увы, что я была в этом права). Значит, вовсе это не «низший» мир, значит, вовсе не «астартизм», не «темное», недостойное меня, как старался убедить меня Саша. Любит так, со всем самозабвением страсти – Андрей Белый, который был в те времена авторитет и для Саши, которого мы всей семьей глубоко уважали, признавая тонкость его чувств и верность в их анализе. Да, уйти с ним – это была бы действительно измена.

У Л. Лесной есть стихотвореньице, которое она часто читала с эстрады в те годы, когда я с ней играла в одном театре (Куоккала, 1914). «Японец» любил «японку одну», потом стал «обнимать негритянку»; но ведь «он по-японски с ней не говорил? Значит, он не изменил, значит, она случайна…» С Андреем Белым я могла бы говорить «по-японски»; уйти с ним было бы сказать, что я ошиблась, думая, что люблю Сашу, выбрать из двух равных. Я выбрала, но самая возможность такого выбора поколебала мою самоуверенность. Я пережила в то лето жестокий кризис, каялась, приходила в отчаяние, стремилась к прежней незыблемости. Но дело было сделано; я увидела отчетливо перед глазами «возможности», зная в то же время уже наверно, что «не изменю» я никогда, какой бы ни была видимость со стороны. К сожалению, я глубоко равнодушно относилась к суждению и особенно осуждению чужих людей, этой узды для меня не существовало.

Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как «знакомые». Мне, конечно, это было обременительно, трудно и хлопотливо – бестактность Бори была в те годы баснословна. Зима грозила стать пренеприятнейшей. Но я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это… Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от уже не нужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов, тогда я считала себя вправе так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности.

Вызов на дуэль был, конечно, ответ на все мое отношение, на мое поведение, которого Боря не понимал, не верил моим теперешним словам. И имел полное основание быть сбитым с толку. Он был уверен, что я «люблю» его по-прежнему, но малодушно отступаю из страха приличия и тому подобных глупостей. А главная его ошибка – был уверен, что Саша оказывает на меня давление, не имея на то морального права. Это он учуял. Нужно ли говорить, что я не только ему, но и вообще никому не говорила о моем горестном браке. Если вообще я была молчалива и скрытна, то уж об этом… Но совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша всегда становился совершенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь новая влюбленность. Так и тут. Он пальцем не пошевелил бы, чтобы удержать. Рта не открыл бы. Разве только для того, чтобы холодно и жестоко, как один он мог, умел, язвить уничтожающими насмешками, нелестными характеристиками моих поступков, их мотивов и моей менделеевской семьи в придачу.

Поэтому, когда явился секундант Кобылинский, я моментально и энергично, как умею в критические минуты, решила, что я сама должна расхлебывать заваренную мною кашу. Прежде всего я спутала ему все карты и с самого начала испортила все дело.

А. Белый говорит, что приехал Кобылинский в день отъезда Александры Андреевны <Кублицкой-Пиоттух>, т. е. 10 августа (судя по дневнику М.А. Бекетовой). Может быть, этого я не помню, хотя прекрасно помню все дальнейшее. Мы были с Сашей одни в Шахматове. День был дождливый, осенний. Мы любили гулять в такие дни. Возвращались с Малиновой горы и из Прасолова, из великолепия осеннего золота, промокшие до колен в высоких лесных травах. Подымаемся в саду по дорожке, от пруда, и видим в стеклянную дверь балкона, что по столовой кто-то ходит взад-вперед. Скоро узнаём и догадываемся. Саша, как всегда, спокоен и охотно идет навстречу всему худшему – это уж его специальность. Но я решила взять дело в свои руки и повернуть все по-своему, не успели мы еще подняться на балкон. Встречаю Кобылинского непринужденно и весело, радушной хозяйкой. На его попытку сохранить официальный тон и попросить немедленного разговора с Сашей наедине – шутя, но настолько властно, что он тут же сбивается с тона, спрашиваю, что же это за секреты. У нас друг от друга секретов нет, прошу говорить при мне. И настолько в этом был силен мой внутренний напор, что он начинает говорить при мне. Секундант-то! Ну, все испорчено. Я сейчас же пристыдила его, что он взялся за такое бессмысленное дело. Но говорить надо долго, и он устал, а мы давайте сначала пообедаем.

Быстро мы с Сашей меняем наши промокшие платья. Ну а за обедом уж было пустяшным делом пустить в ход улыбки и «очей немые разговоры» – к этому времени я хорошо научилась ими владеть и знала их действие. К концу обеда мой Лев Львович сидел уже совсем прирученный, и весь вопрос о дуэли был решен… за чаем. Расстались мы все большими друзьями.

Александр Блок

Здравствуй, Несравненная!

Записные книжки

26 июля <1901>. Студент (фамилию забыл) помешался на Дмитрии Ивановиче <Менделееве>. Мне это понятно. Может быть, я сделал бы то же, если бы еще раньше не помешался на его дочери.

16 июля <1903>. Люба. Любочка. Любушка.

Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет. Мне кажется, что Любочка не поймет.

У Любочки щечки побледнели. Глазки открылись. Волоски растрепаны. Ручки исцарапала. Совсем беспомощная – слабенькая.

У Любочки пушок на личике. Золотистый. Красное вечернее солнышко его насквозь проглядывает. Пушок золотой.

Из семьи Блоков я выродился. Нежен. Романтик. Но такой же кривляка.

19 июля <1903>. Люба понимает. Я ее обижаю. Она понимает больше меня.

1 мая <1904>. Шахматово. Опять беспокойство перед ночью. И часто. И будто все буду знать. Но спячка днем. Работать всячески. Написать стихи – пора! пора! Хочу.

Люблю ее.

25 января <1909>. Может быть, я лечу уже вниз. Моя жена не всегда имеет силу и волю сдержать меня или рассердиться на меня (жутко это записывать). Или это оттого, что на днях будет Ребенок и она ушла в думу о Нем?

Не знаю.

Как редко дается большая страсть. Но когда приходит она – ничего после нее не остается, кроме всеобщей песни. Ноги, руки и все члены ноют и поют хвалебную песню.

Когда страсти долго нет (месяцами), ее место заступает поганая похоть, тяжелая мысль; потом «тоска на всю ночь» знаменует приближение. И совершенно неожиданно приходит ветер страсти. «Буря». Не остается ничего – весь страсть, и «она» – вся страсть. Еще реже – страсть освободительная, ликование тела. Есть страсть – тоже буря, но в каком-то кольце тоски. Но есть страсть – освободительная буря, когда видишь весь мир с высокой горы. И мир тогда – мой. Радостно быть собственником в страсти – и невинно. <…>

14 maggio <мая> 1909. Флоренция, Cascine[1 - парк Кашины.]. Люба опять помолодела и похорошела. Бегает. Ее называют синьориной, говорят «que bella»[2 - Какая красивая (ит.).]. <…>

Ночь 11–12 июня n. st. <1909>. Marina di Pisa. Проснувшись среди ночи под шум ветра и моря, под влиянием ожившей смерти Мити, от <Л.Н.> Толстого и какой-то давней вернувшейся тишины, я думаю о том, что вот уже три-четыре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совершенно чужих для меня, политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства. Источник этого – русская революция, последствия могут быть и становятся уже ужасны. <…>

Надо резко повернуть, пока еще не потерялось сознание, пока не совсем поздно. Средство – отказаться от литературного заработка и найти другой. Надо же как-нибудь жить. А искусство – мое драгоценное, выколачиваемое из меня старательно моими мнимыми друзьями, – пусть оно остается искусством – без …, без Чулкова, без модных барышень и альманашников, без благотворительных лекций и вечеров, без актерства и актеров, без ИСТЕРИЧЕСКОГО СМЕХА. Италии обязан я, по крайней мере, тем, что не разучился смеяться. Дай Бог, чтобы это осталось. «Песня Судьбы» отравлена всем этим. Я хотел бы иметь своими учителями Мережковских, Валерия Брюсова, Вяч. Иванова, Станиславского. Хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть немного людей, работать и учиться. Неужели это невыполнимо? Только бы всякая политика осталась в стороне. Мне кажется, что только при этих условиях я могу опять что-нибудь создать. Прошу обо всем этом пока только самого себя. Как Люба могла бы мне в этом помочь.

8 июля <1909>, перед ночью, во флигеле. <…> Люба вернулась сегодня из Боблова по-старому. Чужая, подурневшая. Надежда Яковлевна <Губкина> опять устраивает в Боблове вечер, не мыслимый в только что пережитые годы.

Возвращается все, все. И, конечно, – первое – тьма. Сегодняшний день (и вчерашний) – весь с короткими дождями, растрепанными белыми гигантами в синеве, с беспорядком в листьях, со свинцом, наползающим к вечеру на кресты елей, – музыкален в высшей степени.

Будет еще много. Но Ты – вернись, вернись, вернись – в конце назначенных нам испытаний. Мы будем Тебе молиться среди положенного нам будущего страха и страсти. Опять я буду ждать – всегда раб Твой, изменивший Тебе, но опять, опять – возвращающийся.

Оставь мне острое воспоминание, как сейчас. Острую тревогу мою не усыпляй. Мучений моих не прерывай. Дай мне увидать зарю Твою. Возвратись.

15 июля <1909>. Буря в ночь на 15 июля. Утром у Любы обнаружена свинка или жаба? Сильный жар, лежит (почти 39

).

Я (мы) не с теми, кто за старую Россию (Союз русского народа, сюда и Розанов!), не с теми, кто за европеизм (социалисты, к.-д., Венгеров например), но – за новую Россию, какую-то, или – за «никакую». Или ее не будет, или она пойдет совершенно другим путем, чем Европа, – культуры же нам не дождаться. <…>

<30 августа 1909>. Когда я влюбился в те глаза, в них мерцало материнство – какая-то влажность, покорность непонятная. И все это было обманом. Вероятно, и Клеопатра умела отравить материнство в безучастном море своих очей.

22–23 сентября <1909>. Ночь. Ночное чувство непоправимости всего подползает и днем. Все отвернутся и плюнут, и пусть – у меня была молодость. Смерти я боюсь, милее всего прошедшее, святое место души – Люба. Она помогает – не знаю чем, может быть, тем, что отняла? – Э, да Бог с ними, с записями и реестрами тоски жизни.

30 ноября – 1 декабря <1909>. Поезд – Варшава. Ничего не хочу – ничего не надо. Длинный коридор вагона – в конце его горит свеча. К утру она догорит, и душа засуетится. А теперь я только не могу заснуть, так же как в своей постели в Петербурге.

Передо мной – холодный мрак могилы,

Перед тобой – объятия любви.

<Н. Некрасов. Тяжелый крест

достался ей на долю…>

Отец лежит в Долине роз и тяжко бредит, трудно дышит. А я – в длинном и жарком коридоре вагона, и искры освещают снег. Старик в подштанниках меня не тревожит – я один. Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у неба – не хватило сил. Только ее <Любы> со мной нет – чтобы по-детски скучать, качать головкой, спать, шалить, смеяться.

1 декабря <1909>, вечером. Подъезжаю к Варшаве. По обыкновению, томлюсь без Любы – не могу с ней расстаться. Что-то она?

18 февраля <1910>. Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей, Люба создала всю ту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. Люба выталкивает от себя и от меня всех лучших людей, в том числе – мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком, – страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее Поповский род. Люба на земле – страшное, посланное для того, чтобы мучить, уничтожать ценности земные. Но – 1898–1902 <годы> сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее.

16 июля <1913>. Вечером – горькие мысли о будущем и 1001-й безмолвный разговор о том, чтобы разойтись. Горько, горько. Может быть, так горько еще и не было.

15 мая <1914>. После обеда говорили с Любой о том, чтобы разъехаться.

3 сентября <1914>. Люба уезжает: 11.37 вечера с товарной станции Варшавского вокзала. – Поехала моя милая[3 - Л.Д. Блок, окончив курсы сестер милосердия, выехала в действующую армию в штате 5-го Кауфмановского госпиталя. На Юго-Западном фронте, в основном в Галиции, она провела девять месяцев.].

7 ноября <1914>. Телефон от А.Н. Чеботаревской (просит отрывки из Любиных писем в «Отечество»). Занятия. Посылаю отрывки из писем милой в журнал.

29 мая <1916>. Троица. Люба играет в Красном Селе «Женитьбу». <…>

Ночь на Духов день. У меня женщин не 100–200–300 (или больше?), а всего две: одна – Люба; другие – все остальные, и они – разные, и я – разный.

Вчера в Измайловском полку сообщили, что взяты еще 35 000 пленных и, по-видимому, Черновицы. Поэтому актеры пели гимн, и Любе после этого было особенно легко и приятно играть. Арбатов хвалил ее, говорил, что она сделает все, что хочет режиссер, и имеет хорошую школу, только – неопытна. Солдаты хохотали. Возили Любу в великокняжеском автомобиле – она рада.

27 июня <1916>. Лучшими остаются «Стихи о Прекрасной Даме». Время не должно тронуть их, как бы я ни был слаб как художник.

20 мая <1917>. Пришла повестка, я выбран в жюри XIII конкурса <А.Н.> Островского (Союз драматических писателей).

Вечер ясный, где-то за городом, к взморью, большой дым. Как-то тревожно все, неблагополучно, и нежелательные мелочи на улицах. Как мне в такие дни нужна Люба, как давно ее нет со мной. Пожить бы с ней; так, как я, ее все-таки никто не оценит – все величие ее чистоты, ее ум, ее наружность, ее простоту. А те мелкие наследственные (от матери) дрянные черты – Бог с ними. Она всегда будет сиять. <…>

28 мая <1917>. Я написал письмо Любе; нехорошее письмо, нехорошее – моей милой. Не умею писать ей. Никогда не умел ее любить. А люблю. <…>

15 января <1918>. Александринский театр – «Кукушкины слезы». Кажется, большевики отменили наши билеты (Любу вчера не сразу пустили). – Мои «Двенадцать» не двигаются. Мне холодно. – Неужели дело в Луначарском или даже в Ленине? Это же конец «исторического процесса». <…>

7 марта <1918>. Совершенно особое чувство: нашей малости; гипербореи; потеря великодержавства; не могу скрыть от самого себя даже минуты довольства (передышка). «Отвратительный социалистически-мещанско-большевистский рай» (говорит Иванов-Разумник по телефону). <…> Люба – в большевистской театральной семерке.

9 марта <1918>. Безделье, возня с бумажками, злые и одинокие мысли. Бурная злоба и что-то особенное скребет на душе. – О.Д. Каменева (комиссар Театрального отдела) сказала Любе: «Стихи Александра Александровича (“Двенадцать”) – очень талантливое, почти гениальное изображение действительности. Анатолий Васильевич (Луначарский) будет о них писать, но читать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся». Марксисты умные, – может быть, и правы. Но где же опять художник и его бесприютное дело?

13 мая <1918>. Вечер «Арзамаса» в Тенишевском училище. Люба читает «Двенадцать». <…> Люба, говорят, читала хорошо.

18 мая <1918>. В 6 час. вечера читать рабочим левым с.-р. в Пажеском корпусе (Люба – «Двенадцать»; я; актеры Передвижного театра и Любиной группы. Вступительное слово Иванова-Разумника»). Удивительно Люба читала «Двенадцать».

7 ноября <1918>. Празднование Октябрьской годовщины. Вечером с Любой – на мистерию-буфф Маяковского в Музыкальной драме (к 6 часам с артистического подъезда). Исторический день – для нас с Любой – полный. Днем – в городе вдвоем: украшения, процессии, дождь, у могил. Праздник. Вечером – хриплая и скорбная речь Луначарского, Маяковский, многое. Никогда этого дня не забыть.

19 декабря <1918>. Утомительное заседание. Клянченье дров… Я измучен уже так, что кричу на Любу. – В «Привале» на Любином чтении был Луначарский.

20 декабря <1918>. Ужас мороза. Жру – деньги плывут. Жизнь становится чудовищной, уродливой, бессмысленной. Грабят везде. – Менделеевская квартира с передвижническим архивом, по-видимому, пропадет (жилец уезжает, очевидно, разграбят).

14 апреля <1919>. Люба <…> с утра ушла на репетицию, поссорившись со мной; смерть моя – ее актерничанье.

20 апреля <1919>. Веселее; Любочка в белом платье и наготовила всего – вкусного (пасха, кулич и пр.). У нас мама <А.А. Кублицкая-Пиоттух> и Франц <Ф.Ф. Кублицкий-Пиоттух>. – Холодная весна в мертвом городе. <…> Занятия стихами. Тоска. Когда же это кончится? – ПРОСНУТЬСЯ ПОРА!

13 января <1920>. Новый год – мы с Любой вдвоем.

20 ноября <1920>. Годовщины (наши 18 лет).

Письма к невесте и жене

<17 января 1902. Петербург>

Если в один из трех дней Вы не будете у собора от 8–10 вечера, Вам угрожает тоска на всю жизнь без оправданий. Последние отклики еще не замерли, последняя мысль о любви еще жива в нетленности памяти – будьте у собора и не смущайтесь, встречаясь с сумраком непрестанной гармонии.

29 января 1902. СПб.

То, что произошло сегодня, должно переменить и переменило многое из того, что недвижно дожидалось случая три с половиной года. Всякая теория перешла непосредственно в практику, к несчастью, для меня – трагическую. Я должен (мистически и по велению своего ангела) просить Вас выслушать мое письменное покаяние за то, что я посягнул или преждевременно, или прямо вне времени на божество некоторого своего Сверхбытия; а потому и понес заслуженную кару в простой жизни, простейшим разрешением которой будет смерть по одному Вашему слову или движению. Давно отошло всякое негодующее неповиновение. Теперь передо мной впереди ныне только чистая Вы, и, простите за сумасшедшие термины, – по отношению к Вам, – бестрепетно неподвижное Солнце Завета, я каюсь в глубочайших тайниках, доселе Вам только намеревавшихся открыться – каюсь и умоляю о прощении перед тем, что Вы (и никто другой) несете в Себе. Это – сила моей жизни, что я познал, как величайшую тайну и довременную гармонию самого себя, – ничтожного, озаренного тайным Солнцем Ваших просветлений. Могу просто и безболезненно выразить это так: моя жизнь, т. е. способность жить, немыслима без Исходящего от Вас ко мне некоторого непознанного, а только еще смутно ощущаемого мной Духа. Если разделяемся мы в мысли или разлучаемся в жизни (а последнее было, казалось, сегодня) – моя сила слабеет, остается только страстное всеобъемлющее стремление и тоска. Этой тоске нет исхода в этой жизни, потому что, даже, когда я около Вас, она ослабевает только, но не прекращается; ибо нет между нами единения «должного», да и окончательного не могло бы быть (здесь – ясный переход, прямо здраво логического, не говоря о прочем, свойства: если окончательного единения быть в этой жизни не может, а чистая цель есть окончательное единение, то не оторваться ли от этой жизни? – и т. д.). Но, если Вы так «обильны», как говорит мне о Вас мое «мистическое восприятие», то я, вспоминая Ваши пророчественные речи о конце Вашей жизни, – безумно испытываю Ваше милосердие; ибо нет более мне исхода, и я принужден идти по пути испытаний своего бога, – и Вы – мой бог, при нем же одном мне и все здешние храмы священны. И вот, испытуя и злодействуя, зову я Вас, моя Любовь, на предпоследнее деяние; ибо есть в жизни время, когда нужно это предпоследнее деяние, чтобы не произошло прямо последнее. Зову я Вас моей силой, от Вас исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей Любовью, которой дышу в Вас, – на решающий поединок, где будет битва предсмертная за соединение духов утверждаемого и отрицаемого. Пройдет три дня. Если они будут напрасны, если молчание ничем не нарушится, наступит последний акт. И одна часть Вашего Света вернется к Вам, ибо покинет оболочку, которой больше нет места живой; а только – мертвой. Жду. Вы – спасенье и последнее утверждение. Дальше – все отрицаемая гибель. Вы – Любовь.

<5 февраля 1902. Петербург>

Наступает уже то время, когда все должно двинуться вперед далеко. Прежде в стихах изливалась неудовлетворенность стремлений, – теперь и стихи не могут помочь, и страшное мое влечение приняло размеры, угрожающие духу. Надежда еще где-то высоко в небе звенит вдохновительно для слуха. Я призываю Вас всеми заклятиями. Откликнитесь и поймите, что молчанье не может продолжаться и кончится если не так, то иначе… Ибо возврата на старые пути нет – эти пути одряхлели для моей жизни.

––

Было бы невозможно изложить все земные пути и все земные слова, которые могут встретиться в этом положении вещей. И я, отбрасывая землю, прошу Вас верить, что задену ее только там, где она прямо касается неба; здесь-то корень зла. А корень добра, затемненный теперь до последней возможности, еще может открыться, поверьте мне. Главное, что Вас может смутить и удивить, что я разумею и разумел всегда, говоря с Вами, это то, что «что-то определено нам с Вами судьбой», – в это я верю больше, чем во все другое, и так же, как в то, что Вы, что бы ни было с Вашей стороны, останетесь для меня окончательной целью в жизни или в смерти. А в том и в другом Вы властны относительно меня вполне, так что я никогда не задумаюсь над тем или другим, если Вы прикажете. Вот это пускай Вам укажет всю степень важности того, чтобы я мог Вас увидеть, хоть один еще раз, чтобы сказать Вам то, что здесь не может быть сказано, и чтобы окончательно можно было решить, что мне делать; ведь и Вам не может быть неощутительно, хоть в малой мере, странное и туманное положение вещей. Подумайте об этом, пожалуйста, и, если сочтете возможным, исполните мою просьбу – – <тире в подлиннике. – Ред.>, хоть поскольку она касается Вашей определенности. Я же, и в случае Вашего отказа, как согласия, совершенно не могу по отношению к Вам изменить себя и, в каком бы ни было виде, останусь с Вами на всю жизнь.

<16 сентября 1902. Петербург>

Прошу Вас прочесть это письмо до конца. Оно может быть интереснее, чем Вы думаете. Я, пишущий эти строки (он же – податель письма), не думаю говорить ничего обыкновенного. Потому не примите скандальную обстановку за простые уловки с моей стороны. Дело сложнее, чем кажется. Приступлю прямо к делу. Четыре года тому назад я встретил Вас в той обстановке, которая обыкновенно заставляет влюбляться. Этот последний факт не замедлил произойти тогда же. Умолчу об этом времени, потому что оно слишком отдаленно. Сказать можно не мало, однако – не стоит. Теперь положение вещей изменилось настолько, что я принужден уже тревожить Вас этим документиком не из простой влюбленности, которую всегда можно скрывать, а из крайней необходимости. Дело в том, что я твердо уверен в существовании таинственной и мало постижимой связи между мной и Вами. Слишком долго и скучно было бы строить все перебранные уже мной гипотезы, тем более что все они, как и должно быть, бездоказательны. Потому я ограничиваюсь констатированьем своего внутреннего убеждения, которое (продолжаю) приводит меня пока к решению, вероятно довольно туманному для Вас. Для некоторого пояснения предварительно замечу, что т. н. жизнь (среди людей) имеет для меня интерес только там, где она соприкасается с Вами (это, впрочем, чаще, чем Вы можете думать). Отсюда совершенно определенно вытекает то, что я стремлюсь давно уже как-нибудь приблизиться к Вам (быть хоть Вашим рабом что ли – простите за тривиальности, которые не без намеренья испещряют это письмо). Разумеется, это и дерзко и в сущности даже недостижимо (об этом еще будет речь), однако меня оправдывает продолжительная и глубокая вера в Вас (как в земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, если Вам угодно знать). Другое оправдание (если нужно оправдываться) – все-таки хоть некоторая сдержанность (Вы, впрочем, знаете, что она иногда по мелочам нарушалась). Итак, веруя, я хочу сближений – хоть на какой-нибудь почве. Однако, при ближайшем рассмотрении, сближение оказывается недостижимым прежде всего по той простой причине, что Вы слишком против него (я, конечно, не ропщу и не дерзну роптать), а далее – потому что невозможно изобрести форму, подходящую под этот весьма, доложу Вам, сложный случай отношений. Я уж не говорю о трудностях, заключающихся во внешней жизненной обстановке, которые Вам хорошо известны. – Таким образом все более теряя надежды, я и прихожу пока к решению.

31 октября <1902. Петербург>.

Перед ночью Мне было бы страшно остаться с Вами. На всю жизнь тем более. Я и так иногда боюсь и дрожу при Вас, незримый. Могу или лишиться рассудка, или самой жизни. Это бывает больше по вечерам и по ночам. Неужели же Вы каким-нибудь образом не ощущаете этого? Не верю этому, скорее думаю наоборот. Иногда мне чувствуется близость полного и головокружительного полета. Это случается по вечерам и по ночам – на улице. Тогда мое внешнее спокойствие и доблесть не имеют границ, настойчивость и упорство – тоже. Так уже давно и все больше дрожу, дрогну. Где же кризис – близко или еще долго взбираться? Но остаться с Вами, с Вами, с Вами…

<10 ноября 1902. Петербург> (дата почтового штемпеля)

Ты – мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Ты Первая моя Тайна и Последняя Моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятий принадлежит Тебе с начала и до конца. Играй ей, если это может быть Тебе Забавой. Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе. Твое Имя здешнее – великолепное, широкое, непостижимое. Но Тебе нет имени. Ты – Звенящая, Великая, Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне дано видеть Тебя неизреченную. Не принимай это как отвлечение, как теорию, потому что моей любви нет границ, преград, пределов ни здесь, ни там. И Ты везде бесконечно Совершенная, Первая и Последняя. И я везде для Тебя блаженный и без сомнений, в конечном безумии, в последнем сумасшествии совершу все, что Ты велишь, – все великое, как убийство, все малое, все ничтожное, серое, – и оно уже не будет серым и малым, потому что сойдет от Тебя, в Твоем тайном и сладостном велении. Мои мысли все бессильны, все громадны, все блаженны, все о Тебе как от века, как большие, белые цветы, как озарения тех лампад, какие я возжигал Тебе. Если Тебя посетит уныние, здешняя, земная, неразгаданная скорбь, тайна земная и темная, я возвеличу Тебя, возликую близ Тебя, окружу Тебя цветами великой пышности, обниму Тебя и буду шептать Тебе все очарования, и шепот мой, и голос мой будет, как шум водный, и я найду для Тебя слова и звуки священные, царственные, пророческие. Я найду все и вскрою все тайное, ибо я недаром ждал Тебя, звал и тосковал о Тебе и провидел смутно, но наяву, близко и далеко вместе – Твои откровения, которых я и до сей поры не могу постичь и измерить, – то, что Ты назвала мое имя и сошла ко мне. Напиши мне только слово, только черту от Твоей руки, как вздох и память, символ и знак. Я не могу видеть Тебя, потому что болен и жар, но я знаю Тебя и чувствую Тебя. Все проникнуто Тобой, и моему счастью нет границы и меры, как у меня нет слов и нет логики, один оглушающий звон, благовест, звуки Любви, «сны, наяву непробудные». Я не знаю, в чем мне клясться Тебе, и клянусь Тобой, моя Любовь. Вот Тебе стихи, глупая, сонная сказка, недосказанная и недостойная Твоей Неизреченной Красоты.

Я – Твой раб, слуга, пророк и глашатай. Зови меня рабом. И прости за бессилие этих слов.

––

Безмолвный призрак в терему,

Я черный раб проклятой крови.

Я соблюдаю полутьму

В Ее нетронутом алькове.

Я стерегу Ее ключи

И с Ней присутствую незримо,

Когда скрещаются мечи

За красоту Недостижимой.

Мой голос глух, мой волос сед.

Черты до ужаса недвижны.

Со мной всю жизнь – один Завет:

Завет Служенья Непостижной.

<Вл. Соловьев. Вижу очи твои изумрудные>

<12 ноября 1902. Петербург>

Мой Ангел, моя Возлюбленная, ради Себя Самой прости меня за то, что я не писал вчера. Верь мне, что минута забвения о Тебе – мне все равно что последняя минута, смерть без исхода. Верь мне, что я с Тобой вечно, неизменно, во всех обстоятельствах, во все часы, глубоко и страстно торжествую, праздную последний сон свидания, жажду Тебя бесконечно. Мне препятствует теперь проклятое благоразумие, и я подчинюсь ему только для будущего, для неизмеримо-радостного. Я не знаю, когда это наконец возможно, клянусь Тебе, что сделаю все, что в моих силах. Я хочу быть перед Тобой полным бодрости и духовной силы, а Любовь не измерится и не погаснет ни теперь, ни после, никогда. Я клянусь Тебе, что Любовь к Тебе больше моей жизни и моей смерти, больше всего во вселенной, звенящая, ликующая, что мне мало трех жизней, мало вечности, мало человеческой силы, чтобы выразить Тебе, высказать хоть ближе к Вечной Неподвижной Правде все, чем Ты была, есть и будешь для меня. И песен моих мне мало, и часто я жалею о них, о их бледности, о самой невозможности языка человеческого сказать все, что бессильно вырывается и не может прорваться. Нужны церковные возгласы, новые храмы, небывало целомудренные, девственные одежды, неслыханные, нездешние голоса и такие своды, которым и конца нет. И звук уйдет и не вернется больше, тогда я узнаю и поверю, что он был истинно великолепен и истинно непомерен, что Ты приняла его достойного, не одетого в эти жалкие, хоть и царские, лохмотья земной поэзии. Чтобы оттуда в наш поэтический сумрак просился новый и «беззакатный день» <А. Фет>. Ты – Заря моя, Ты взглянула на всю мою ночь, на все бесчисленные обломки моей души, на дымный красный костер, Бог знает как, откуда, что шепнуло Тебе, что все это истинно Твое, хоть такое разбитое, разнокалиберное, неединое? Я перед Тобой, коленопреклоненный, клянусь Тебе, что это так, что мне без Тебя – смерть, а с Тобой – Любовь. Твой, пока живу, пока дышу, до конца. Пиши мне еще, ради Бога, что Ты пишешь – несказанно.

<14 ноября 1902. Петербург> (дата почтового штемпеля)

Моя Милая, мое Сердце, я боюсь Тебя, боюсь, что Ты забудешь меня, потому что все в мире бесследно теряется, точно куда-то ушло, кануло в вечность. И это особенно в здешней напряженной блестящей жизни городов, где всюду манит безмерная, безликая маска. Ты знаешь, что я никому во всем мире не верю так, как Тебе, потому что больше Тебя для меня ничего нет. Но боюсь, потому что человек. Напиши мне только два слова. Я ведь пойму многое, даже то, почему Ты не пишешь теперь. И если очень трудно писать, потому ли, что лучше говорить, или по-другому, тогда не пиши совсем. Мне бесконечно легче знать, что Ты во всем вполне свободна, моя Возлюбленная, Дорогая, Милая, Нежная. Помни всегда, что я безмолвен перед Тобой и раб, слабый сердцем, и всему покорен, и бесконечно недостоин. И мне ли просить Тебя? Я люблю Тебя, мое Вдохновение, моя Полная и Совершенная Красота, и хочу говорить с Тобой о многом, «умном» и «неумном», небесном и земном. Но это приходится отложить до времени, ибо нужно выздороветь и «исполнить всякую правду» <Евангелие от Матфея, III, 15>, чтобы жить и дышать около Тебя, если Ты позволишь, и умереть, если Ты потребуешь.

––

Я и молод, и свеж, и влюблен,

Я в тревоге, в тоске и в мольбе,

Зеленею, таинственный клен,

Неизменно склоненный к Тебе.

Теплый ветер пройдет по листам, —

Задрожат от молитвы стволы,

На лице, обращенном к звездам, —

Ароматные слезы хвалы.

Ты придешь под широкий шатер

В мои бледные, сонные дни.

Заглядеться на милый убор,

Размечтаться в зеленой тени.

Ты одна, влюблена и со мной,

Нашепчу я таинственный сон,

И до ночи – с тоскою – с Тобой,

Я с Тобой, зеленеющий клен.

Это еще летнее стихотворение.

Люблю Тебя.

Т в о й

<15 ноября 1902. Петербург> (дата почтового штемпеля)

Моя Дорогая, моя Несравненная, Ты напрасно думаешь, что мне так плохо и тяжело. Все мое несчастье в том, что я не могу раньше срока выходить из дому, а жар и все прочее бывает при всех болезнях, для меня же тяжелы совсем не они, связанность и неизвестность. Я совсем не знаю, когда наконец увижу Тебя. К Тебе стремительно направлены все мои помыслы и желания. Твои письма неизведанно прекрасны, они мне праздник и свет. Люблю Тебя Той несгорающей любовью, в которой сгорает все, кроме нее самой. Все эти мысли, неотвязные и часто тяжелые, об этих живых и мертвых Антихристах и Христах, иногда превращающиеся в какое-то недостойное ремесло, аппарат для повторений, разговоров и изготовления формул, – все они, преследуя меня и теперь, расцвечены, и схвачены, и освящены, и умудрены Твоей Великой и Пышной близостью ко мне. И все они часто разбиваются у ног Твоих, как маленькие и безвредные волны, вздохи искренние, но недостаточно могущественные для того, чтобы пересилить то, чем владею я. А если бывает жар, то после него все яснее и Ты – Новое Торжество. И чувствуется глубокая мудрость, иначе даже трудно назвать это, потому что здесь говорю не о мудрости ума, а о мудрости всего существа. Чувство: то прошло, раскалилось и перегорело в сознании, а Это – здесь, при мне и будет при мне. Завидуйте. Ты – моя Обетованная Земля, и мне еще много нужно сказать Тебе, и многим дохнуть на Тебя, и многое услышать, и многому учиться у Тебя. Ты – Первая Истина, которую я ощутил (а не понял), – сама Жизнь, и главное – моя Жизнь, мое Бытие и тот Закон, «его же мне не переступить». Те «боги, скитальцы и дети» гасят свой небосвод и скрываются от меня в пучинах мрака. Это я сам – бывший, прежний, «умный». – А теперь – вот я – новый и юный. Это случилось оттого, что Ты – здесь. Здесь – мое сердце, мой разум и моя воля, мое единое и многое. Все цвета, как одна Белая Голубица – Ты. И вот – Ангел моего Завета. Напиши, умоляю Тебя, Очаровательная, Волшебная, Прелестная.

<17 ноября 1902. Петербург> (дата почтового штемпеля)

Что писать, когда мое сердце страстнее и звонче всех слов? Я с Тобой и больше ничего не вижу. Ты – здесь, шепчущий голос, певучая мысль. Весна моей души, Лель приветный и сладостный, до свиданья! Мне ничего не нужно больше, чем видеть Тебя. «Людские так грубы слова – их даже нашептывать стыдно» <А.А. Фет>, и мне невозможно сказать Тебе, что я чувствую теперь, в эту минуту.

Прекрасней Тебя – нет. Желанней Тебя – нет. Обольстительней Тебя – нет. Ты – вся женственность, не оставившая женщины, и женщина, не возмущающая женственности. Верь мне, что этого таинственного и редкого в мире сочетания почти никогда нельзя встретить. Это граничит с невозможностью, для этого нужно то, чего нет у других, такую силу прелести и всех совершенств, которые почти не сочетаемы в одном. Но я люблю тебя не за это. Я люблю Тебя так, ни за что, зная все и понимая по крайней мере неизмеримость Твоей Величайшей Красоты! И эта любовь верная и неисходная. Ни за что, не «за муки» и не «за состраданье к ним» <А.А. Фет>, а без причины, без цели, по велению Ангела моего, сохраняющего меня во всех путях. Потому что Ты встретилась со мной, потому что это единственная настоящая встреча. И Ты пожелала. Ты – Святая, Великая, Недостижимая, о Которой я не мог мыслить без страха; Ты, у которой «волна кудрей» светла, «как колос спелый» <из «Отелло» У. Шекспира>. Ты, о Которой после каждой, даже мимолетной, встречи я думал без конца, так что все сердце обливалось горячими и страстными волнами. Ты – Красавица, лучше Которой я не знал и не видел.

Ты вечером (или ночью) 7 ноября слушала мои бессмысленные, сбивчивые слова просто и без гнева. Я не знаю, что это было. Лучше пока не вспоминать об этом. Что же все остальное после этого, все, что окружает меня, как не пустота и не бессилие?

Боже мой, дай мне скорее возможность еще раз узнать, что это – сон или явь? Т в о й, очарованный, овеянный Твоими Великими Снами.

<20 ноября 1902. Петербург> (дата почтового штемпеля)

У меня нет холодных слов в сердце. Если они на бумаге, это ужаснее всего. У меня громадное, раздуваемое пламя в душе, я дышу и живу Тобой, Тобой, Солнце моего Мира. Мне невозможно сказать всего, но Ты поймешь, Ты поняла и понимаешь, чем я живу, для чего я живу, откуда моя жизнь. Если бы теперь этого не было, – меня бы не было. Если этого не будет – меня не будет. Глаза мои ослеплены Тобой, сердце так наполнено и так смеется, что страшно, и больно, и таинственно, и недалеко до слез. Еще несколько дней я не могу, говорят, Тебя видеть, т. е. выходить. Это ужасно. Ты знаешь, что это так надо, но мне странно. И еще страннее, что я подчиняюсь нелепому благоразумию. К великому счастью, я только подчиняюсь ему, но оно вне. Во мне его нет. Пока я знаю, что дело идет о нескольких днях (сколько – несколько?) и что от этого зависит будущее, я терплю еще. Но если бы это были недели или месяцы и болезнь была бы непрерывна и мучительна, я бежал бы ночью, как вор, по первому Твоему слову, по первому намеку. Теперь, когда пройдут эти дни и я увижу Тебя, знай, что я сделаю все. Будет говорить страсть, не будет преград. Вели – и я выдумаю скалу, чтобы броситься с нее в пропасть. Вели – и я убью первого и второго и тысячного человека из толпы и не из толпы. Вся жизнь в одних твоих глазах, в одном движении. Ты не увидишь перемены, кроме внешней, кроме ежечасно, ежедневно меняющихся т. н. настроений. Во всех будет лежать печать рабства Тебе – от скептицизма мирового до печальной мудрости, от экстаза до неподвижности. Здесь в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи и в Москве, и в Петербурге. Бегают бледные, старые и молодые люди, предчувствуют перевороты и волочат за собой по торжищам, и по утонченным базарам, и по салонам, и по альковам красивых женщин, и по уютам лучших мира сего – знамена из тряпок, и из шелка, и из неведомых и прекрасных тканей Востока и Запада. И волочат умы людей – и мой тоже. Но сердце, сердце незабвенное и все проникающее, знает Тебя. И покоряет ум и волю, и властвует над ними, и приказывает им. Там – мне нет числа. Здесь – я с Тобой и один. Мое тамошнее треплется в странностях века. И все оно собирается здесь, у Твоих ног, как непокорная змея, желавшая познать и заслушавшаяся лучшей и неслыханной Музыки. Твоя воля открыть мне все бездны, и я безвольно и безмысленно исчезну в них.

<21 ноября 1902. Петербург> (дата почтового штемпеля)

Мысли в таком вихре и так разбиваются, что мне трудно говорить Тебе о связном и возможном. Только любовь имеет право теряться в бесконечном. Ничего не стоит столкнуть с берега самые грузные заключения и самые тяжеловесные теории. Но вернуть их обратно часто уже невозможно. Они плывут и погружаются, возвращаются назад только легкие щепки – отзвуки прошедших времен. Ты в одну ночь сбила бесчисленное количество спокойных элементов в одну груду, из которой я до сих нор извлекаю с успехом и распознаю только мечты и сны о Тебе. Все другое беспорядочно, и у меня редко бывает желание приводить в порядок. Основы все те же, но все перевернуто вверх дном. Теперь я только каждый день все это констатирую. Часто все это давит неразрешенностью, но чаще только сладкая боль, только волненье, разбивающееся у подножия Твоей скалы.

Ты все точила мой гранит —

И в сладостном влеченьи —

Я знал, я знал, что мне сулят

Любви предназначенье.

Для меня свершилось то, что не повинуется моей магии. Прежде многое я собирал изнутри, имея Власть усыпить одних чудовищ и расшевелить других. Теперь я вижу, что над этой собирающей силой стоит другая совершеннейшая Твоя Сила извне. Потому я и говорю Тебе, что в Твоей власти теперь сделать все «мое», потому что я слепое орудие – не больше. У меня даже и стихи не выходят. Боюсь тех слов, которые обозначают действительное, нынешнее, когда Ты со мной. Я узнал все слова тех легенд, которые говорят о том, что Тебя нет и не будет со мной. И привык к ним, – и с ними был, как у себя. Я знаю разлуку, мучительную и нескончаемую. Свиданья я еще не знаю. Твоей близости я еще не знаю. Все ново и непривычно, все люди кругом по-другому. Ты понимаешь это? И потому, Моя дорогая, я боюсь, что в моих словах Ты не найдешь того, что нужно. Не младенческие ли они, не бессвязный ли это лепет, не кощунственно ли говорить все это Тебе, с которой я говорю всегда с мыслью – можно ли это, годятся ли эти слова простые и человеческие? Ты представляешься мне в эти минуты Существом, знающим все это наперед, надышавшимся лилий и роз в странах Неведомых для нас, для меня, как для толпы. И мне часто приходило это в голову в связи с легендами, поющими о Тебе (хотя бы посредством моих же стихов и дум), как о Царице Народной, все познавшей внутренно, молчаливой и недоверчивой к тому, что происходит здесь, что какой-то человек из народа (это был я) почуял один и стал мечтать и надеяться на Невозможное Счастье.

<22 ноября 1902. Петербург> (дата почтового штемпеля)

Моя Дорогая, моя Бесконечно любимая, мое бесконечное Счастье. Сегодня я получил письмо от Боткиной с приглашением быть у них в воскресенье 24-го. И меня осенила мысль, я почувствовал, что могу увидеть там Тебя, и решил, что сделаю все, что могу, чтобы быть у них. Думаю, что меня выпустят не раньше этого. Будешь ли Ты там – одна или с мамой? Напиши мне, прошу Тебя, об этом скорее, мне необходимо это знать. Можно ли сделать так, чтобы от Боткиных я проводил Тебя? Или Ты думаешь, что лучше встретиться не у них и в другой день. Мне кажется, что это самое лучшее, потому что самый ранний срок. Будет ли Тебе это неприятно – встретиться там и сразу все скрывать и казаться другими? Напиши мне об этом, Любовь моя, мне это страшно необходимо все знать и ко всему этому приготовиться. Я ни о чем не думаю теперь, мне кажется все, что Солнце всходит; я вижу день, когда встречу Тебя. Это будет полно света и блаженства для меня и для всего мира! Теперь я ничего не понимаю, меня дергают со всех сторон и тащат, а я овеян, и очарован, и ослеплен, и очень даже глуп снаружи, потому что довольно бессмысленно улыбаюсь не тогда, когда этого требует тема. Если бы мне сказали, что мой знакомый повесился, я бы в восторге обнял говорящего и нашел бы это обстоятельство приятным. Ты – лучше всех, важнее всех, глубже всего, все скрываешь за Собой от меня, Тебе нет равных, я люблю, люблю Тебя, моя Светлая, моя Дивная, Чудесная, Великолепная, Святая. Люблю Тебя страстно, звонко, восторженно, весело, без мысли, без сомнений, без дум, в снах, непробудных наяву, блаженных, как Ты. Тебе, Тебе и только Тебе вся моя жизнь, счастье и горе, все повергаю к Твоим ногам. Ты пишешь мне то, чего я не могу понять, так оно страстно, так обнимает меня, ослепляет меня. Я сам без себя и с Тобой, с Тобой одной только, безраздельно. У меня нет слов. Я Твой, я Твой, верь и знай и не сомневайся в том, что бесконечна моя страсть. Все конечно, все ничтожно, когда я встречу Тебя, увижу Тебя опять, взгляну в Твои глаза и мимолетно и недолго, среди людей; и, мож<ет> быть, мне удастся сказать Тебе два слова, урывками, незначительных и неважных. Знай, что Ты – моя жизнь. Каждое движение, улыбка, поворот впиваются мне прямо в душу. Я люблю Тебя, люблю одну Тебя, только Тебя одну и никого и ничего в мире, кроме Тебя. Пою, пламенею и молюсь. Жду Твоего ответа, Твоего согласия.

Т в о й, Любовь моя, Твой раб до Смерти.

<23 ноября 1902. Петербург> (дата почтового штемпеля)

Конечно, я приду завтра вечером. Конечно, я написал опять Боткиным, что, «к несчастью», не могу у них быть. Пусть думают что хотят. Мне лучше, но «рекомендуется» побольше сидеть дома. Я не знаю, когда наконец увижу Тебя, моя Любовь, не у Вас, а в другом месте, когда мы будем вдвоем. На днях я получил письмо от Зин<аиды> Мережк<овской> с приглашением. По тону можно было ждать чего-то важного, по крайней мере увидеть там редактора или Брюсова. Так как это близко, то поехал, застал дам и чуть не раскаялся. Но было забавно. Узнал только, что в первом № моих стихов не будет, но будут непременно позже. Хуже мне не стало. Все, что там было, и есть, и будет, – мне все равно. Я говорю об одном, а думаю о другом. «Здесь тайны все мои велики». Мне или грустно, или томительно, и я на стену лезу без Тебя, моя очаровательная. Хочу видеть Тебя одну во всем Твоем молчаливом и ароматном очаровании, сводящем с ума «скитальцев, детей и богов». Боюсь встретиться с Тобой завтра – Ты понимаешь, почему и о чем Мои думы. Прежде страх был другой, я чувствовал, что я один боюсь и могу побороть страх в этих стенах, иногда заглушать его, иногда замаскировывать. Теперь боюсь еще потому, что у меня довольно расстроены нервы. Но все это пустяки и «сон мимолетный», «только сердца напрасная дрожь» <А.А. Фет>, потому что ближе, и понятнее, и таинственнее глубокий сон моей страсти к Тебе и скрытая радость быть около Тебя, чувствовать Тебя рядом и верить близости. Бог знает, сколько тут еще несбыточного, не понятого нами в этой страстной и туманной поре. Молодость делает свое дело, облекает мир в свои думы, в свои линии, путает числа, года и месяцы. Я уже иногда не верю и не помню, кто Ты, прежняя, обманчивая, манящая фея, так бесчисленны, и многогранны, и многолетни были мои думы и мечты о Тебе, все о Тебе. Как молния иногда мелькнет ночью в лесу с лунными бликами, лошадь дрожит и шарахается в сторону. И право, я не знал тогда, где Ты, не здесь ли, и все допускал, все невероятное и все невозможное, и сам дрожал от восторга и ожидания. И часто не мог понять, где огонь, какой огонь, что в этом огне, не знак ли это расцветающей страсти. И чудилась Ты в лилиях Офелии, с тяжелыми потоками золотых кос. И кусты шевелились. Все это было, я знаю, что это было. И зима, и город, и внезапные встречи, – все вспыхивает и все безотчетно. У любви нет выхода из золотых сеток. Где я увижу Тебя? Лучше напишу послезавтра. Можно?

Скажи мне завтра, если будет можно. Если завтра не будет ни минуты возможной, все-таки напишу. Или ты напиши, можно ли, только можно ли? Я получу письмо в понедельник или завтра ночью, когда приду от Вас.

Завтра будет «Вы», и мне будет страшно и мятежно. Кончаю последнее письмо перед тем, как встречу Тебя. И «Вы» простите меня за кошмарность всех этих писем и бессмысленных мыслей. Et Vous, Ma Dame[4 - И вы, сударыня (фр.).], верьте и помните, что «L.D.M. своею кровью начертал он на щите». Завтра вы будете опять в отдаленном сиянии. И я целую Вашу ручку и прошу простить меня за все.

24 ноября 1902. Петербург (дата почтового штемпеля)

ОФЕЛИЯ

Они шептали мне много, много, —

Шептали страшное, страшное;

И, как он, искали дорогу,

А я забыла вчерашнее —

забыла вчерашнее.

Вчера и сегодня – давно ли?

Отчего он такой молчаливый?

такой молчаливый.

Я не нашла моих лилий в поле,

Я не искала плакучей ивы —

ах, не искала плакучей ивы.

И не помню, не помню – скрою,

О чем берега шептали —

берега шептали.

Ах, давно ли! Со мною, со мною

Говорили и меня целовали.

Он такой печальный и строгий,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/aleksandr-blok/son-strasti/) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

парк Кашины.

2

Какая красивая (ит.).

3

Л.Д. Блок, окончив курсы сестер милосердия, выехала в действующую армию в штате 5-го Кауфмановского госпиталя. На Юго-Западном фронте, в основном в Галиции, она провела девять месяцев.

4

И вы, сударыня (фр.).

Александр Блок и Андрей Белый

Тип: электронная книга

Жанр: Документальная литература

Язык: на русском языке

Издательство: АСТ

Дата публикации: 01.07.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Книга «Сон страсти» повествует об интимных отношениях, связавших в начале прошлого столетия трех замечательных людей России: Александра Блока, Любовь Менделееву-Блок и Андрея Белого. События их сугубо личной, закрытой для других стороны жизни, но поучительной для каждого человека, нам сегодня помогли воссоздать оставленные ими дневники, воспоминания, переписка. Итог этим порой счастливым, порой трагичным переплетениям их судеб подвел Блок: «Люба испортила мне столько лет жизни, замучила меня и довела до того, что я теперь. <…> Но – 1898–1902 <годы> сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее».