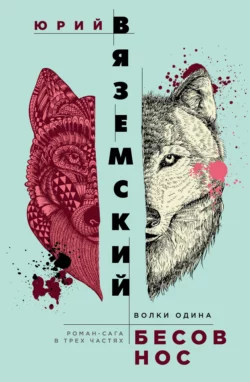

Бесов нос. Волки Одина

Юрий Павлович Вяземский

Бесов нос: Юрий Вяземский #1

Однажды в начале лета на рыболовную базу, расположенную на Ладоге, приехали трое мужчин. Попали они сюда, казалось, случайно, но вероятно, по определенному умыслу Провидения. Один – профессор истории, средних лет; второй – телеведущий, звезда эфиров, за тридцать; третий – пожилой, очень образованный человек, непонятной профессии. Мужчины не только ловят рыбу, а еще и активно беседуют, обсуждая то, что происходит в их жизни, в их стране. И еще они переживают различные и малопонятные события. То одному снится странный сон – волчица с волчонком; то на дороге постоянно встречаются умершие животные… Кроме того, они ходят смотреть на петроглифы – поднимаются в гору и изучают рисунок на скале, оставленный там древними скандинавами…

Юрий Вяземский

Бесов нос. Волки Одина

© Вяземский Ю., 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

«Палыч! Мне все время кажется, что сейчас из-за какого-нибудь мыса выплывет драккар викингов!»

С сыном Сережей во время рыбалки на озере

Глава первая

Прибыли

Первым на рыболовную базу «Ладога-клуб» прибыл высокий широкоплечий человек средних лет.

За спиной у него был давно вышедший из моды рюкзак, который в прежние времена называли абалаковским.

Лицо широкоплечего украшали ухоженная борода а ля Джузеппе Верди и почти такие же усы, которые можно видеть на портретах знаменитого итальянского композитора. И борода, и усы были благородного сочного черного цвета, но в середине бороды имелась неширокая проседь, а усы смотрелись чернее бороды и даже немного отдавали в синеву. Такая же чисто-белая проседь виднелась у прибывшего на голове среди густых и чуть вьющихся темных волос. Она располагалась почти точно над проседью в бороде, как будто он эти пряди себе выкрасил, хотя при пристальном рассмотрении видно было, что седина – от природы и естественная. Чертами лица мужчина также походил на итальянского композитора и, пожалуй, еще больше на русского писателя Ивана Тургенева. Однако глаза у него были не светло-карие, как у Верди, и не темно-серые, как у Тургенева, а какого-то редкого, сочного, кофейного, почти шоколадного цвета.

Прибывший принялся сначала разглядывать ворота, а потом шарить по ним рукой, судя по всему, разыскивая кнопку звонка или какое-то другое устройство, с помощью которого можно было бы заявить о своем прибытии и желании проникнуть за ограду. Но ничего подобно не обнаружив, он сердитым рывком скинул со своей мощной спины рюкзак, чуть отошел в сторону, и тут же невесть откуда раздавшийся, какой-то хрипло-металлический голос велел:

– Представьтесь, пожалуйста.

Лицо широкоплечего стало обиженным, и четко выговаривая каждое слово, слегка картавя, прибывший ответил:

– Я, знаете ли, не приучен представляться непонятно кому! Это хотя бы рыболовная база?

– А вы господин Си… щас… Синявин вы? – спросил тот же металлический голос.

– Извольте сначала ответить на мой вопрос! А потом будем разбираться, я Си или не Си! – сердито ответил широкоплечий.

– Щас к вам выйду, – пообещал голос.

– Черт знает что! – громко произнес широкоплечий и снова надел рюкзак.

Почти тут же одна из створок ворот приоткрылась и из-за нее вышел странного вида человек: небольшого росточка, коротконогий, коренастый, в рыболовном комбинезоне. Лицо у него было смуглым, а нос и рот у него будто украли: рот был маленьким и почти безгубым, а маленький нос сплющен и словно размазан, как иногда бывает у боксеров самых легких весовых категорий.

Глядя на этого коротышку, широкоплечий еще сильнее обиделся лицом и строго спросил:

– Неужели нельзя было сделать нормальный вход, человеческий звонок?!

– Позвольте, приму у вас рюкзак, – предложил безносый.

– Пришел человек, и как ему сообщить, что он пришел? Это у вас явно не продумано, – продолжал пришедший.

– Не вопрос, – ответил безгубый. – Так и было вначале. Но местные стали безобразить. Не только пацаны, но и взрослые. Тогда хозяин установил хитрое оборудование. Как только подходишь, мы видим и открываем… Вас разве не предупредили?

– Никто меня ни о чем… – начал было широкоплечий, но, не договорив, с досадой махнул рукой и объявил: – Во-первых, здравствуйте. – Лицо его вдруг перестало быть обиженным. – Во-вторых, не Си, а Се. То есть не Синявин, а Сенявин – вторая буква «е», с вашего позволения. – Тут лицо Сенявина снова приобрело недовольное выражение. – В-третьих, не господин Сенявин, а профессор Сенявин. – Лицо профессора стало теперь непроницаемым. – А вы можете обращаться ко мне «Андрей Владимирович».

– Не вопрос, – поспешил согласиться смуглолицый.

На этот повторный «не вопрос» Профессор поморщился и спросил:

– А вас как прикажете величать?

– Петрович.

– Не пойдет, – покачал головой Профессор, не теряя непроницаемости лица. – Я, мил человек, не привык называть людей только по отчеству. Чай, не у Гоголя в «Шинели».

Андрей Владимирович пристально глянул в лицо коротконогому, но не смог определить, понял ли тот, при чем тут Гоголь с его «Шинелью». Зато обнаружил, что глаза у Петровича неожиданно зеленые. И не просто непривычно зеленые, а с еще более непривычно белыми белками, как у рыбы.

– Ну, так имя у вас имеется?

– Оно у меня, это самое, карельское. Вернее, финское, – сообщил зеленоглазый. – Поэтому и предлагаю: Петрович. Меня так все называют. Для простоты, так сказать. – Он попытался улыбнуться безгубым ртом, но из-за его небольших размеров получилась лишь полуулыбка.

– И все-таки, будьте любезны, как вас по имени?

– Пусть будет Толя. Меня так тоже иногда зовут.

– Тогда действительно «не вопрос», Анатолий… Анатолий Петрович. Тогда будем считать, что друг другу представились, – усмехнулся Профессор и, не отдавая рюкзака, первым шагнул в ворота.

За воротами метрах в пятидесяти от входа располагалось длинное одноэтажное строение, похожее на ангар или на конюшню. Стены его были темно-дощатыми, крыша – вроде соломенная, но из какой-то странной соломы. Со стороны входа ни одного окна в этом строении не было.

Петрович провел Профессора к ближайшему торцу здания и отворил дверь, больше похожую на ворота. Они сначала оказались в какой-то мастерской со множеством разнообразных плотницких, столярных, токарных, слесарных и прочих инструментов и приспособлений, а затем вступили в просторный, метров в двести, а то и в триста, зал. Вместо потолка – продольные и поперечные балки и стропила, уходящие под самую крышу. Вместо стен – полированные срубные бревна, по которым были во множестве развешены спиннинги и удилища всевозможных видов, а также гарпуны, багры, подсаки, садки всех мастей и прочая рыболовная утварь. В центре зала в открытом очаге игриво потрескивали и ароматно дымили березовые поленья. С двух сторон от очага стояли длинные дощатые столы, а за ними – деревянные лавки, на которых лежали вышитые круглые подушки.

– Вот тут будем жить, – сообщил Петрович.

– Не понял! – объявил Профессор. Лицо его нахмурилось еще до того, как они вошли в дом.

– Летом наши гости обычно здесь проживают. А весной и осенью – в других помещениях. Здесь они только столуются.

– Не понял, – повторил Профессор. – Вы мне на этих лавках прикажете спать?

– Зачем на лавках? – удивился Петрович. – Выбирайте любой, так сказать, из альковов.

– Каких еще альковов?!

– Хозяин нас так приучил, и мы их так называем, наши спальни.

На левой стене, противоположной той, которая выходила на ворота и на озеро, Петрович отдернул одну из темных занавесей. За занавесью открылась комната, небольшая, но с просторной кроватью и светлым евроокном, глядящим во двор.

Профессор вошел в «альков», подошел к кровати, приподнял светло-синее расшитое покрывало и обнаружил под ним тканое одеяло и дорогое постельное белье.

За окном на разном удалении виднелись многочисленные крытые дерном хозяйственные строения, среди которых особенно выделялись сеновал и мельница.

– А мельница вам зачем? – глядя в окно, поинтересовался Профессор.

– Она только с виду мельница, а внутри, так сказать, – коттедж для гостей, – пояснил Петрович. – У нас, это самое, каждый коттедж имеет свою форму: мельница, амбар, пекарня, рига, сеновал и так дальше. Как-то так.

– А мне их нельзя осмотреть?

– Не-а, – быстро ответил Петрович и шмыгнул отсутствующим носом.

– Почему, собственно, не-а?

– Там вчера и сегодня крыли лаком полы.

– Во всех без исключения?

– Во всех, – вздохнул Петрович и сморщил лицо.

Профессор вновь обратился к кровати, опять приподнял расшитое покрывало и спросил, не глядя на Петровича:

– А где у вас… в этом вашем… – Он замолчал, подыскивая, судя по его обиженному лицу, резкое и тоже обидное слово. Но Петрович пришел ему на помощь:

– Не вопрос. Туалеты и душевые в дальнем торце.

– Я, честно говоря, не понимаю… – начал Сенявин.

– И на территории базы у нас имеются, значит, две бани: одна типа русская и одна сауна, – перебил его Петрович.

– Я, честно говоря, не понимаю, – продолжил свою мысль Андрей Владимирович, – зачем вместо нормального помещения, в котором можно, не натыкаясь на других людей, привести себя в порядок и отдохнуть после рыбалки, понадобилось строить это… этот сарай!

– Хозяин решил, что будет душевно, – возразил Петрович.

– Душевно?!

– Хозяин часто рыбачит в Норвегии. А там во многих местах построили, так сказать, длинные дома. В них викинги как бы жили. Вот он и решил, когда впервые скатал в Норвегию…

– Погодите, мил человек! – Профессор с высоты своего роста презрительно глянул на коротышку-карела. – Я, между прочим, историк и весьма неплохо знаком с историей средневековой Скандинавии. Вы эти байки о викингах и их домах приберегите для каких-нибудь других ваших посетителей. Во-первых, настоящие викинги очень редко жили в тех домах, которые сейчас показывают в Норвегии. Они жили на своих кораблях и где попало, когда им изредка приходилось сходить на берег. Во-вторых, лонгхаузы, то есть длинные дома, были устроены совсем не так, как ваше… архитектурное чудище…

Тут одна бровь Профессора поползла вверх, захватив с собой одну из поперечных складок на переносице.

– Кстати, профессор Годин еще не приехал? – вдруг спросил Сенявин.

– Какой такой Годин?

– Не какой-такой, а профессор Годин, Николай Иванович, – повторил Андрей Владимирович, подчеркивая слово «профессор».

– Не знаю, о ком вы, – покачал головой Петрович и попытался улыбнуться своим маленький ртом.

– Тот самый профессор Годин, который часто гостит на вашей базе, который пригласил меня сюда порыбачить вместе с ним и который забронировал для меня место, – судя по тому, что вам стала известна моя фамилия.

– Ах Годин! Тот самый! Иваныч! – радостно воскликнул Петрович и тем же тоном сообщил: – Не-а, не приехал. И не приедет! Он вчера позвонил и сказал, что из-за каких-то печалей он, типа, никак не может.

– Печалей? – удивленно переспросил Профессор, но бровь у него опустилась и складка на переносице вернулась на свое место.

– Ну не склалось у него что-то, – пояснил Петрович.

– Не склалось? – уже растерянно повторил Профессор, но тут же с раздражением объявил:

– Сейчас позвоню ему и проверю.

Сенявин не успел еще достать из кармана мобильный телефон, как Петрович воскликнул, опять-таки радостно:

– Связи-то нету! Бесполезно!

Глянув на экран телефона, Профессор убедился, что карел его не обманывает, и, оставив рюкзак в комнате, вышел в зал и направился к выходу из дома. А Петрович крикнул ему вдогонку:

– Нигде нету связи! С утра нету! Молния, говорят, шибанула. Андрей Владимирович все-таки вышел из длинного дома. Но убедившись в том, что надпись «нет доступа к сети» не исчезла с экрана, вернулся обратно.

Для размещения Профессор выбрал самый дальний от входа «альков». Он находился ближе к душевым и туалетам, а также, помимо занавеси, имел выдвижную дверь, отделявшую спальню от зала.

Однако, едва Сенявин начал развешивать и раскладывать свои вещи, где-то поблизости загудело вентиляционное устройство. Так что Профессор решил оставить это шумное обиталище и перебраться в соседнее, где, хоть и не имелось выдвижной двери, но гула от вентиляции не было слышно.

Переселившись и полностью расположившись, Сенявин отправился осмотреться и разыскать Петровича, дабы задать ему несколько возникших у него бытовых вопросов.

Когда же он вышел из длинного дома, на парковке возле ворот уже стоял и светился яркими и резкими огнями черный Lexus LX 570 последней модели.

Стройный молодой человек в голубых джинсах и кожаной куртке выгружал из багажника поклажу: два пластиковых чемодана, оба с выдвижной ручкой и на четырех колесиках, один большой и другой средних размеров, три вместительных ящика, в которых рыболовы хранят блесны и воблеры, а также три тубуса для спиннингов. Приезжий вручал свой багаж Петровичу, а тот проворно и услужливо относил его к входу в длинный дом и ставил почти у ног Профессора, который, остановившись у порога, рассматривал не столько нового прибывшего, сколько его шикарную машину.

Когда Петрович стал заносить вещи внутрь дома, молодой человек аккуратно закрыл багажник, запер машину и легкой стремительной походкой двинулся к дому.

Проходя мимо Профессора, он приветствовал его тем коротким кивком, каким кивают хорошо знакомым и недавно уже встреченным людям, и так быстро прошел мимо Сенявина, что тому не только не успелось должным образом ответить на этот кивок, но и разглядеть приезжего не удалось. Однако показалось Андрею Владимировичу, что он этого молодого человека как будто уже видел и, похоже, видел неоднократно.

Пожав плечами и огладив бороду, Сенявин направился было к ближайшему «амбару», но сделав несколько шагов, развернулся и приблизился к «Лексусу».

Профессор обошел автомобиль, разглядывая его никак не завистливо, а скорее презрительно. Затем снова двинулся к коттеджу-«амбару» и уже миновал вход в длинный дом, но резко сменил направление, вернулся и вошел в лонгхаус.

Еще в «мастерской»-прихожей Сенявин услышал голос молодого человека, который говорил:

«Мы позавчера, нет, в пятницу, с ним общались по телефону и договорились, что я сегодня приеду».

Ему отвечал голос Петровича:

«Не вопрос. Олег Виталич мне о вас говорил. Но вчера ему срочно пришлось уехать».

«Как уехать? Мы ведь договорились. И не только с ним», – настаивал молодой человек.

«Как-то так выходит. Так сказать, не случилось».

«Что значит «не случилось»? Они с губернатором два года уговаривали меня приехать сюда. Я наконец-то выкроил время».

«Вот я и говорю: не склалось, – скороговоркой твердил Петрович. – Ему, то есть Олегу Виталичу, это самое, позвонили и говорят, что у них имеет место заседание в Архангельске. Они, то есть хозяин и наш управляющий, вчера туда укатили, а всех драйверов, кроме меня, отпустили отдохнуть. Потому что как только сошел лед и несколько недель с того у нас была тьма гостей и работа по ним. А на этой неделе только два человека записаны. И еще один отказался. Но вместо него вчера другой выплыл. Но точно еще не известно, приедет или не приедет».

– А вот и второй ваш напарник, – объявил карел, когда Сенявин вошел в зал.

Молодой человек стоял спиной к двери и на замечание Петровича даже не обернулся.

– А губернатор? – спросил он.

– Какой губернатор?

– Ваш, областной. Он как бы давно мечтал со мной порыбачить.

Петрович задумчиво погладил пальцем то место, где у обычных людей бывает нос, и радостно объявил:

– Его теперь сняли!

– Сняли? Угрюмина?! Когда?!

– Вчера, говорят. Или на прошлой неделе. Но однозначно – сняли.

– Засада! – воскликнул молодой человек.

А Петрович принялся его успокаивать:

– Вы только, это самое, не волнуйтесь. Олег Виталич велел мне выполнять все ваши желания. Все у нас будет, как доктор прописал. Так скажем.

– Тебя как зовут? – переходя на ты, но ласковым тоном спросил второй приезжий.

– Петрович.

– Ты кто здесь?

– Я драйвер. Но теперь я один на базе. Так что буду, типа того, за разных.

Молодой человек повернулся в сторону Профессора.

Сенявин уже имел возможность разглядеть его со спины, постепенно убеждаясь в том, что одет бойкий молодой человек вроде бы просто, но крайне дорого. Одни его кроссовки стоили не меньше всей месячной зарплаты профессора. Похожие кроссовки Андрей Владимирович недавно видел в витрине на Невском проспекте и обратил внимание на их цену.

Теперь же, когда владелец кроссовок повернулся к нему лицом, Профессор окончательно составил для себя его портрет: высокий, стройный, спортивного вида человек лет тридцати пяти с золотистыми волосами, зачесанными в обе стороны от широкого пробора; причем, с правой стороны волосы были короче и не закрывали уха, а с левой – прикрывали и ухо, и щеку, но не падали на глаза, как это теперь модно. Глаза серые, лучистые, и когда он улыбался, такой же лучистой становилась улыбка.

Как только Сенявину удалось разглядеть лицо своего визави и сопоставить его с голосом приехавшего, уже не одна, а две брови Андрея Владимировича поползли вверх от удивления.

Тут молодой человек наконец заметил Профессора, одарил его лучезарной улыбкой и сказал:

– Добрый вечер.

Профессор от удивления не нашелся с ответом.

– Ради бога, извините меня, – продолжал приезжий, придавая улыбке виноватый оттенок. – Наш драйвер совершенно вынес мне мозги своими сообщениями, и я не успел с вами поздороваться. Еще раз: добрый вечер. И еще раз приношу свои извинения.

– Добрый вечер, – выдавил из себя Сенявин и зачем-то несколько раз кивнул головой.

– Позвольте вам представиться – Александр Трулль, – произнес молодой человек, и виноватый оттенок исчез из его улыбки.

Профессор же, успев совладать с удивлением, укоризненным тоном заметил:

– Вам нет нужды представляться. Разве найдется в России человек, который бы вас не знал?

Молодой человек мгновенно отреагировал на это заявление, сделав свою улыбку одновременно смущенной и лукавой:

– Представьте себе, меня иногда путают.

– С кем?! – словно испугался Профессор.

– Чаще всего с Арвидом Таммом.

– Но вы совершенно другой! И ваша передача другая! – возмущенно воскликнул Сенявин.

– Спасибо вам за «совершенно другого»! – поблагодарил молодой человек и, глядя в лицо Профессору, прямо-таки окутал Сенявина своим ласковым взглядом.

– Никогда бы не мог предположить, что вы… что вы тоже рыбак, – в некотором замешательстве проговорил Андрей Владимирович.

– Я не рыбак – я рыболов, – поправил его молодой человек.

– А в чем, простите, разница?

– Разница в том, что рыбак – это профессия, а рыболов – увлечение. Рыбак ловит для еды и для денег, а рыболов – для развлечения и для отдыха.

Опять помолчали. Тут только Сенявин сообразил, что еще не представился, и стал исправлять оплошность, заявляя себя профессором и с особой четкостью выговаривая вторую букву в своей фамилии: «е», «Сенявин», при ударении, однако, на букве «я». Руки Труллю Андрей Владимирович не подал, ибо и тот, когда представлялся Профессору, руки не протянул.

Трулль, одарив Профессора благодарной улыбкой, тут же повернулся к нему спиной и удалился в один из «альковов»; он занял комнату ближайшую к душевым и туалетам – ту, из которой переместился Сенявин.

Лицо Андрея Владимировича вновь приобрело обиженное выражение, и с этим обиженным лицом он принялся прогуливаться взад и вперед вдоль скамеек у очага.

Когда же из занятой теперь Труллем комнаты вышел Петрович (он помогал молодому человеку вносить и размещать багаж), Сенявин на него сердито и громко напустился:

– Что ж вы, дорогуша, не предупредили, что на вашей богом забытой базе должны объявиться такие знаменитости?!

– Какие знаменитости? – спросил Петрович и часто заморгал. Только сейчас Профессор заметил, что у корела почти не видно ресниц.

– Только не надо прикидываться! – еще сердитее воскликнул Андрей Владимирович.

– Я не прикидываюсь! Эн юмэрре… Я не понимаю, – ответил Петрович и перестал моргать.

– Вы что, не поняли, что человек, которому вы так услужливо помогаете, – как сейчас говорят, мега-звезда отечественного телевидения, Александр Трулль собственной персоной?!

– Я… я вам тоже… готов помочь, – грустно ответил Петрович.

– Да я не об этом! – с досадой сразу двумя руками взмахнул Профессор. – Вы хотите сказать, что никогда не смотрели «Тру-ля-ля»? Была такая очень популярная юмористическая телепередача в нулевых годах. А сейчас он ведет «Как на духу» – ток-шоу, прайм-тайм, рейтинг, говорят, зашкаливает… И этой не видели?

– Я не смотрю телевизор. У меня его нет, – так же грустно ответил карел и хотел уйти. Но Сенявин остановил его властным окриком:

– Стойте! Куда вы?! Я не кончил с вами разговаривать!

– Виноват! – Петрович остановился и покорно повернулся к Андрею Владимировичу. А тот продолжал:

– Я слышал, как в разговоре с этим телеведущим, которого вы якобы не знаете и никогда не видели, вы назвали себя драйвером. А это что такое, позвольте полюбопытствовать?

– Это… моя работа. Так скажем.

– А по-русски нельзя?

– По-русски сложнее… Ну, типа: завтра я буду управлять лодкой и помогать вам ловить рыбу.

– То есть, если не обезьянничать и не засорять наш язык разной иностранщиной, вы – егерь?

– Можно и так сказать. Но будет неточно… И егерь ведь тоже нерусское слово.

– Русское. Давно уже русское, – строго возразил профессор. – И на других базах таких людей, как вы, представьте себе, называют именно егерями. А драйвер в переводе с английского означает «водитель, шофер». Вы разве шофер?

– Я здесь, если по-русски, и лодочник, и егерь, и шофер, если понадобится. Короче, драйвер.

– Дурацкое слово, – вздохнул Профессор.

– Я у вас и на кухне драйвер, – тоже вздохнул Петрович и попросил: – Вы меня не отпустите ужин готовить?

Андрей Владимирович глянул коротышке в лицо, и ему показалось теперь, что рот у Петровича вовсе не маленький и улыбается он им широко и свободно; и ресницы у карела густые и длинные, но очень светлые и потому иногда незаметные; и глаза у него теперь не зеленые, а какие-то желтоватые.

– Ну, раз вы такой у нас драйвер…! – патетически начал Профессор и не окончил, картинно воздев руки.

Петрович тут же исчез.

Телеведущий, переодевшись в дорогой спортивный костюм, едва вышел за ворота и отправился на прогулку, когда привезли третьего клиента.

Такси подкатило почти вплотную к длинному дому. Задняя дверь приоткрылась, и оттуда сначала раздался надсадный кашель. Потом высунулась нога в потертых темных брюках и в зимнем мокасине на толстой подошве, старом и грязном. Затем кашель прекратился и дверь захлопнулась. Выбежавший встречать гостя Петрович поспешил вновь открыть дверь. Но из машины раздался крик: «Ради бога! Я сам! Только сам!». После этого – снова кашель. Наконец из машины, держась сперва за дверь, потом – за крышу, стал выбираться, нет, выползать пожилой человек среднего роста.

Стоявший у входа в лонгхауз Сенявин успел его достаточно разглядеть, потому как тот долго себя извлекал, оказываясь к Профессору то лицом, то тылом; выбравшись и распрямившись, он прижался спиной к машине и некоторое время передыхал, осторожно дыша, чтобы вновь не закашляться. На нем был старый в мелкую клетку пиджак с налокотниками, под пиджаком – в крупную клетку байковая рубашка; при этом пиджак был какого-то неприятного желто-зеленого цвета, а клетки на рубашке – красные и белые. На вид приехавшему было лет шестьдесят.

Отдышавшись, он тут же затараторил:

– Ради бога простите. Когда ехал из Москвы в Ленинград (он именно так выразился), все было в порядке. Только кашлял, конечно. Но у меня это давно. И в Питер приехал (он теперь так сказал) – ничего подобного. Нормально сел в электричку. А когда выходил здесь на станции, тут, видимо, платформа чуть ниже, чем обычно бывает, и меня дернуло вниз, потому что шагнул не глядя. И сразу будто током ударило по спине. И я сначала надеялся, что потерплю и пройдет. Но с каждым шагом – все больней и больней. Слава богу, у перрона стоял этот замечательный человек… – Несчастный указал на водителя такси и снова надсадно закашлялся, вздрагивая от боли и хватаясь руками за поясницу.

Сенявин сделал два шага назад.

Перетерпев приступ, приезжий жалко улыбнулся Петровичу и Профессору и продолжал тараторить:

– Простите меня. И не волнуйтесь. Я совершенно не заразный. Вот только с поясницей обидно. У меня никогда не было радикулита. А тут лишь немного промазал ногой. Подумаешь! И как огнем… Надо же! Ну, ничего. Надеюсь, завтра отпустит.

Говоривший был коротко стрижен, если можно назвать стрижкой пегие волосики, обрамлявшие его круглую правильной формы лысину, похожую на тонзуру католических монахов. Лоб высокий, но он его морщил, особенно когда кашлял. Глаза – светлые, оттенка неясного. Шея собралась складками, какие заводятся у людей его возраста, самая большая – под подбородком. В остальном же черты лица болезного были мало чем примечательны.

Его старый матерчатый чемодан грязного цвета Петрович вынул из машины и держал в руке. Карел не сводил глаз с нового своего клиента и пребывал то ли в растерянности, то ли в другом каком-то напряжении, похожем на сострадание.

Стыдливо покосившись на чемодан, а затем виновато – на Петровича, приезжий горестно воскликнул:

– И теплых вещей у меня нет! Я на рыбалку не собирался! Только в Ленинграде решилось. А у меня ни куртки, ни теплых штанов!

От этого восклицания он вновь закашлялся.

– Мы вам все предоставим. Не вопрос. Вы, это самое, не переживайте, – успокоил его Петрович, когда кашель затих.

– Правда? – благодарно, но тихо, чтобы вновь не закашляться, спросил лысоватый. И, вытянув руку, сделал несколько шагов в сторону Профессора. Но тот на столько же шагов отпрянул назад. Так что приезжий свою протянутую руку подал не ему, а Драйверу, и представился:

– Митя.

– Петрович. Меня здесь так называют, – радостно приветствовал приезжего карел и несколько раз сотряс ему ладонь, так что тот поморщился и свободную руку прижал к пояснице. А потом шагнул к Профессору, протянул ему руку и повторил:

– Митя.

Сенявину уже некуда было отступать – за его спиной находилась стена длинного дома. А посему он резко взмахнул обеими руками и в наигранном изумлении воскликнул:

– Ну я же не могу так обращаться к почтенному человеку, который старше меня! У вас ведь, наверное, и отчество имеется. Митя, как я догадываюсь, это – Дмитрий?

Своего Сенявин добился: «Митя» остановился в нескольких шагах от него и протянутую руку опустил.

– Мы, как я понял, будем вместе рыбачить, – заговорил он. – А мне и моей маме никогда не нравилось имя Дмитрий. Меня и в детстве и потом звали Митей. Даже отец стал меня так называть. Хотя поначалу ему, как и вам, больше нравилось имя Дмитрий.

– Очень приятно, что мы хотя бы некоторое время совпадали в… в предпочтениях с вашим батюшкой, – игриво продолжал Сенявин. – А как его величали, вы нам не подскажете?

– Аркадий Николаевич Сокольцев, – просто ответил больной, то ли не чувствуя, что над ним подшучивают, то ли не обращая внимания на это обстоятельство.

– Вот и славно! – обрадовался Профессор. – Стало быть, мы теперь можем полностью восстановить картину. И вы, если только не носите фамилию вашей матушки, должны быть Дмитрием Аркадьевичем Сокольцевым. Я не ошибся?

– Не ошиблись. Я ношу фамилию отца, – сказал Дмитрий Аркадьевич и так широко улыбнулся, что лоб его весь покрылся морщинами.

– И я, представьте себе, тоже ношу фамилию своего отца, – с напускной торжественностью объявил Сенявин и представился, непременно с «профессором», но на этот раз не уточняя, как правильно произносить вторую букву в его фамилии.

– Мне не повезло в электричке. Но, я вижу, очень теперь повезло, – объявил великовозрастный Митя и пояснил: – Вы такой веселый и остроумный человек.

Судя по тому, что Профессор выставил вперед правую ногу и правая его рука начала подниматься, он таки решился протянуть руку Дмитрию Аркадьевичу. Но как раз в это время Сокольцев снова закашлялся, и рукопожатия не состоялось.

Все вошли в дом, миновали мастерскую. Дмитрий Аркадьевич передвигался почти без затруднений и только на ступеньках и перед порогами морщился, хватался за поясницу и осторожничал с постановкой ног. Когда же оказались в центральном зале, Сокольцев вдруг будто испуганно воскликнул: «Это что, лонгхюс?!» – причем, слово это было произнесено не на английском, а, скорее всего, на одном из скандинавских языков. И далее принялся разглядывать помещение, совсем не интересуясь висящим на южной стене разнообразным рыболовным инструментарием, но внимательно изучая скамьи, лежавшие на них подушки, устройство очага и дымоход над ним. Причем видно было, что этот неожиданный интерес обходится Сокольцеву достаточно болезненно. Так, когда Митя наклонился к одной из подушек, чтобы ее поближе исследовать, то потом с трудом мог разогнуться. А когда задрал голову, дабы разглядеть нечто привлекшее его внимание под крышей зала, вновь закашлялся.

Петрович с прежним напряженным вниманием следил за каждым движением нового гостя, не выпуская из руки его чемодана.

Профессор же сначала выразил на своем величавом лице недоумение, а затем, стараясь придать голосу давешнее игривое настроение, спросил:

– А вы кем будете по профессии, Дмитрий… э-э… Аркадьевич?

– Конечно, стилизация… Но неплохая, – через некоторое время произнес Сокольцев, изучая одну из подушек и, похоже, не слыша к нему обращенного вопроса.

Тогда Сенявин спросил громко и требовательно, уже с откровенно насмешливой ухмылкой на лице:

– Вы, часом, не историк, коллега?

Этот вопрос Митя расслышал, обернулся и сказал:

– Нет, боже упаси.

– Почему «боже упаси»? – заинтересовался Профессор.

– Я их боюсь.

– Боитесь историков? Интересно, почему? – Андрей Владимирович перестал улыбаться.

– У них, у историков, строгий взгляд, – тихо объяснил Сокольцев. – Вот как у вас теперь. Вы ведь историк?

– Да, я историк. По крайней мере, был им лет тридцать, – строго произнес Сенявин и, стараясь смягчить тон, добавил: – Вы, однако, на мой вопрос не ответили.

– Какой вопрос?

– Вы-то кто будете по профессии?

Митя виновато улыбнулся и некоторое время молчал, а потом заметил:

– Это сложный вопрос.

– Не понял вас.

– Если честно, я тоже. Видите ли… – начал было Сокольцев и умолк, глядя куда-то мимо Профессора.

– Не хотите говорить – не надо, – через некоторое время тихо и как будто обиженно резюмировал Сенявин.

Митя хотел ему возразить, но закашлялся. А Петрович воспользовался его кашлем для того, чтобы отобрать у гостя подушку, взять его под руку и проводить в комнату.

Митю разместили в первом «алькове» со стороны мастерской.

Профессор ушел в свою комнату и больше из нее не выходил.

Телеведущий с прогулки не возвращался.

…Минут через десять или через двадцать, покинув свой «альков» и сделав несколько кругов по залу, Митя вышел из лонгхауза и, прижав обе руки к пояснице, направился в сторону ворот.

Шел он довольно резво, но почти той же походкой, какой ходит Эркюль Пуаро в известном телесериале с Дэвидом Сюше в главной роли.

Как только Сокольцев приблизился к воротам, они стали медленно раскрываться.

Митя обернулся, будто искал того, кто эти ворота для него раскрыл, но никого не увидел.

Митя вышел с территории и через несколько шагов остановился.

Белые ночи были в самом разгаре.

Метрах в ста от ворот виднелся причал, у которого стояли три рыболовных катера.

В полукилометре от берега высился туман. Он именно высился, а не стлался, так как соединял озеро с небом и гигантской белой стеной медленно надвигался на берег. Чем ближе он наплывал, тем становился плотнее.

Митя смотрел на туман и не сходил с места.

Когда же стена из тумана подошла к берегу и скрыла причал, Митя закашлялся.

Дальше туман не пошел и через некоторое время стал отступать. Вернее, стал опадать сверху и расползаться по сторонам.

И вот в середине этой стены или занавеса образовался просвет, в котором открылось озеро. Но не у берега – берег еще плотнее прикрыла разорвавшаяся и медленно оседавшая холстина тумана. В просвете развернулась и расплылась серо-багряная водная рябь, подсвеченная закатившимся северным солнцем.

На ряби возник, будто нарисовался, корабль.

Носовой его штевень украшала золоченая волчья голова.

На носу, обитом толстыми железными листами, стояли Берси Сильный, Бьерн Краснощекий, Торлак Ревун, Глам Серый, Грим Копченый, Свейн Рыло, Кетиль Немытый и Рэв Косой.

Возле мачты, на верхушке которой сидели позолоченные вороны, стояли Отар Служанка, Бадвар Зашитый Рот, Коткель Одним Ударом, Халльдор Павлин, Храфн Злой Глаз, Эрлинг Добрый, Торгрим Умник и Ульв Однорукий.

На высокой кормовой надстройке возле черного шатра стоял Эйнар сын Квельдэйнара, владелец корабля и хевдинг в своей команде, а рядом с ним Логи Финн, Торир Длинный Кеннинг и Гейр Брюхотряс.

Рулевым был Сигват Обидчивый.

Гребцами командовал Флоки Олень.

Корабль назывался «Волк», и его нос, как уже было сказано, украшала волчья голова.

За Волком как будто шел еще один корабль. Но он был слишком далеко, чтобы его можно было разглядеть, и туман от него пока не отступился.

Митя, однако, и первого корабля не видел. Закашлявшись, Сокольцев тут же вернулся на базу. И ворота за ним закрылись еще до того, как в тумане образовался просвет.

Глава вторая

Сага об Эйнаре

I

Жил человек по имени Эйнар, по прозвищу Квельдэйнар. Отцом его был Храпп, дедом Хрут, прадедом Хрольв.

Хрольв, прадед Эйнара, был человеком громадного роста и поразительной силы. У него был широкий лоб, густые сросшиеся брови и огромная нижняя часть лица, подбородок и скулы – широченные. При этом лицо его было на редкость бледным. Он был задумчивым и молчаливым, не любил домашних животных, но дружил с дикими зверями и никогда на них не охотился. Когда случалось ему глубоко задуматься, как рассказывают, одна бровь у него опускалась до скулы, а другая поднималась до корней черных волос.

Рассказывают также, что однажды летом, на праздник Бальдра Светлого, на закате солнца Хрольв решил прогуляться по берегу моря на мысе Свартнес. А там есть большой камень. И вот, идет он мимо того камня, и видит: камень как будто раскрылся, и перед входом в него стоит карлик. Карлик этот позвал Хрольва, предлагая тому войти, если он хочет встретиться с Одином. Хрольв вошел в камень, а тот сразу закрылся, и Хрольв из него так никогда и не вышел.

II

У Хрольва было двое сыновей, Эйвинд и Хрут. Про первого в саге больше ничего не говорится. А про Хрута надо сказать, что внешне он был безобразен. Роста среднего, голова маленькая и узкая, а плечи могучие и руки толстые и волосатые, как у медведя. Шеи у него почти не было. Ноги короткие и словно дубовые пеньки. Одни люди прозвали его Медведем, а другие называли его Полутроллем, потому что отца его, Хрольва, особенно после того, как он исчез в камне, стали считать не человеком, а троллем. Ну а сынок его, стало быть, Полутролль, так как ростом он был вполовину своего отца. При этом у Хрута Полутролля, Хрута Медведя, волосы были цвета волчьей шерсти.

Мало того что урод – Хрут был задирист, вспыльчив и в гневе свиреп. Люди терпели от него немало обид, но связываться с ним боялись. При внешней неповоротливости он был ловок и быстр.

На пирах он всегда напивался до рвоты и безобразничал. Но в трезвом виде слыл большим мастером в работах по железу и дереву.

Богов никаких не чтил, и однажды во время осеннего жертвоприношения вместо того, чтобы принести на холме рядом с усадьбой жертвы альвам, справил там нужду, заявив, что альвы ему надоели и он хочет прогнать их. Альвы, разумеется, покинули холм, но с той поры на Хрута посыпались разного рода неприятности.

Рассказывают, что перед смертью Хрут собрал своих домочадцев и объявил:

– Когда я умру, то такова моя воля, чтобы мне вырыли могилу в дверях дома и чтобы я был погребен стоя под порогом. Так я смогу лучше следить за моим хозяйством.

Волю его не выполнили, благоразумно решив, что если с ним худо было иметь дело, когда он был жив, то еще хуже будет с покойником. Похоронили его у камня, в котором исчез его отец. Но Хрут часто вставал из могилы и безобразничал на крыше дома, в хлеву и на конюшне, пугая людей и калеча скот. После того, как он до смерти изломал одного из пастухов, тело Хрута выкопали из могилы и отнесли в такое место, где реже всего проходили скот или люди. Хрут некоторое время не появлялся, но потом снова стал наведываться на хутор и в деревню, хотя и реже чем прежде. Так что люди из деревни возмутились, пришли на Свартнес и пригрозили, что если родственники обнаглевшего покойника не примут должных мер, они сожгут его на костре, а его пепел бросят в море. Тогда родичи Хрута снова вырыли его, связали ему большие пальцы ног, отрубили голову и приложили ее к ляжкам, вырезали на могильном камне руны, могилу же обнесли каменной стеной, такой, чтобы мертвец не мог через нее перелезть, вырыли вокруг ров и напустили туда воду. Тогда наконец Хрут угомонился.

III

Два сына остались после Хрута, Эйрик и Храпп. Эйрик, когда даны впервые отправились грабить фризов и франков, примкнул к викингам и назад не вернулся. Храпп же остался вести хозяйство на Свартнесе.

Храпп был на редкость красив, и лицом, и статью. На своего отца он совершенно не походил и красоту унаследовал от матери, о которой в сагах ничего не говорится. Лишь черные волосы, как считали многие, его портили. А также то, что взгляд его прекрасных глаз был слишком острым, и страшно было смотреть ему в глаза, когда он гневался.

Рассказывают, что однажды во время охоты он повстречался с двумя валькириями. Они резвились в реке, оставив на берегу свое лебяжье оперенье. Заметив охотника, одна валькирия успела подхватить крылья и улетела, другая же замешкалась, как говорят, пораженная красотой молодого человека, и тот не дал ей улизнуть, забрал оперенье и заставил деву остаться на земле и стать его женой. Звали красавицу не то Эльрун, не то Эльвит, не то Гендуль – люди по-разному рассказывали. И многие верили, что такое действительно могло произойти.

Жена родила Храппу двух сыновей. А через девять лет бесследно исчезла. Когда Храппа спрашивали, куда он спрятал свою красавицу-жену, он обычно загадочно улыбался и укоризненно качал головой. А однажды, остро глянув в лицо назойливому соседу, так что у того затряслись поджилки, сурово ответил:

– Она отрастила крылья и улетела. Ты лучше о своей жене любопытствуй.

Храпп был не менее искусным кузнецом, чем его отец. Но после смерти Хрута он ни разу не переступил порога его кузни. Он велел построить новую кузню на берегу залива, на опушке леса, неподалеку от камня, в котором, по преданию, исчез его дед.

Рассказывают, что однажды вечером, когда другие люди легли спать, Храпп вышел на берег, столкнул в море лодку с шестью скамьями для гребцов и поплыл на ней к острову посредине залива. Там опустил за борт якорный камень, а сам бросился в воду, нырнул, поднял со дна большой валун и положил его в лодку. Затем вернулся на берег и перенес камень в новую кузницу. На нем он стал ковать.

Все это случилось вскоре после того, как исчезла его жена. И надо сказать, что камень этот огромный, и теперь его не поднять и вчетвером. А Храпп, насколько известно, никогда не отличался особой силой.

IV

Вот какими были прадед, дед и отец Квельдэйнара, Вечернего Эйнара. Все – темноволосые. Все предпочитали носить черные одежды, даже по праздникам. И поговаривали, что мыс, на котором стоял их хутор, именно поэтому назывался Свартнес, Черный Мыс.

Некоторые соседи и хутор называли Черным, но в народе он был больше известен как Хутор Дымов. В этих местах ветер чаще всего дует со стороны моря, и тогда над хутором стелется дым от кузни. А ведь и Храпп, и отец его Хрут были кузнецами и очень любили свою работу.

Хутор Дымов находится на Черном Мысе, в трех днях пути от города Рибе, в стране, которая называлась и теперь называется Данией.

Эйнар был старшим сыном Храппа. После смерти отца он взял в свои руки хозяйство и с гордостью стал называть себя одальбондоном, йорд-дроттом и лавардером, то есть хозяином усадьбы, землевладельцем и господином своих рабов. У него было с десяток рабов и столько же разного рода наемных работников. У него были быки и коровы, козы и овцы, гуси и утки.

Особой заботой хозяина пользовались кони. Он разводил разных коней: боевых, для игр и для повседневья. Все они приносили Эйнару неплохой доход: боевые кони были непугливы, игровые чаще других одерживали победы, а путевые лошади никогда не подводили в дороге.

И все же главным делом Квельдэйнара было кузнечное ремесло. Большую часть времени он отдавал этому занятию и любил повторять, что великий герой Сигурд был кузнецом и гордился этой тяжелой работой.

Серебро у Эйнара было свое, бронзу ему привозили из Хедебю, а железо – из Смоланда.

Пожалуй, в кузнечном мастерстве Эйнар превзошел и своего деда Хрута, и своего отца Храппа. Многие называли его мечи лучшими в Дании. Квельдэйнар обычно соглашался с этим утверждением, но иногда прибавлял, что многие фризы и франки делают мечи не хуже, а некоторые и лучше его мечей.

Он был не только знаменитым оружейником. Его обручья и запястья, кольца и перстни, фибулы и пряжки на рынке в Рибе продавались по самой высокой цене. Все, к чему прикасались его руки, становилось драгоценностью. Однажды простой бронзовый пинцет он украсил головой Одина и двумя обращенными друг к другу птичьими головами. Работа была так искусно выполнена, что у воронов были видны отдельные перья, а у бога левый глаз вроде как заплыл и ослеп.

В другой раз он всех поразил своей прозорливостью. Кто-то хвалился золотым кольцом, которое он за большие деньги купил на рынке. Все восторгались и щелкали языками. А Эйнар, покрутив кольцо на ладони, сказал, что в кольце есть обман. И точно: когда наконец решили проверить и кольцо разломили, оказалось, что внутри него медь.

К тому же Квельдэйнар был скальдом, и многие его стихи помнят до сих пор, а некоторые даже приписывают себе более поздние поэты. Например, вот эти:

Кузнецу подняться

Надо утром рано.

К пламени мехами

Ветер будет позван.

Звонко по железу

Молот мой грохочет,

А мехи, как волки,

Воя, кличут бурю.

Казалось бы, рачительный и зажиточный хозяин, умелый мастер и достойный человек. Но доброй славе Эйнара сына Храппа мешало не одно, а сразу несколько обстоятельств.

Начать стоит, пожалуй, с того, что волосы и борода у него были черными, как смола, а черноволосых людей всегда опасаются и не доверяют им.

Добавить к этому надо, что своего младшего брата Хорика Эйнар выжил с хутора, и тот вынужден был отправиться служить конунгу Годфреду.

С соседями Эйнар старался не ссориться, но в гости к себе никогда не приглашал, в деревенских жертвенных пирах участвовал очень редко, а когда садился за общинный стол, то не пил ни пива, ни браги, что, понятное дело, вызывает в сотрапезниках неудовольствие и подозрения.

На рынке в Рибе Эйнар часто затевал ссоры с другими торговцами, как правило, с фризами, которых, как мы помним, хвалил, но с каждой похвалой, похоже, все сильнее их недолюбливал, и стоило ему увидеть мечевщика-фриза, как он сразу затевал ссору, перераставшую в драку. До смертоубийства дело ни разу не дошло, но несколько раз Эйнару пришлось платить виру за членовредительство. Рассказы об этих проделках распространялись по всей округе, как огонь по сухой траве.

Но больше всего доброй славе кузнеца вредило то, что утром и днем он был одним человеком, а к вечеру становился другим. Днем, когда он обычно принимал заказы, Эйнар был насмешливым, но разговорчивым. К вечеру же суровел лицом и будто еще сильнее чернел волосами и бородой. Взгляд становился мутным, движения то слишком медленными, то чересчур резкими. У него было два помощника в кузнечном деле. С одним он работал только днем, с другим – вечером и часто за полночь. Именно вечером и ночью Эйнар делал свои лучшие работы. И ночной его напарник человеком был не менее зловещим, чем его хозяин-кузнец, каким он становился по вечерам. Никто из соседей не знал в точности, кем этот напарник приходился Эйнару: рабом, вольноотпущенником, наемным работником, дальним родственником. Никто не знал его имени. Никому толком не удавалось рассмотреть его лица, потому что он появлялся на хуторе только в сумерках и лицо его всегда было скрыто под серым капюшоном.

Потому и прозвали его Серым, а Эйнара сына Храппа – Квельдэйнаром, Вечерним Эйнаром. И тут же припомнили Эйнару и его деда Полутролля, живого мертвеца, и прадеда, ушедшего в камень, а также исчезнувшую мать, якобы валькирию. Тем более, что сам Эйнар всегда поминал свою мать недобрым словом, когда наступали засушливые дни; ведь даже детям известно, что за дожди и утреннюю росу отвечают валькирии.

VI

Про жену Эйнара тоже ходили недобрые слухи. Поговаривали, что ее бабушку по отцу изнасиловал медведь. Через девять месяцев после того случая она родила сына, которого нарекли Бьерном. А от него родилась девочка, которую Бьерн назвал Берой, дескать, потому что и сам он происходил от медведя, и его дочери дедом приходился медведь.

На этой самой Бере и женился Эйнар сын Храппа.

Правду сказать, ничего медвежьего в Бере не было. Росту она была невысокого. Волосы у нее были светлые, очень красивые и такие длинные, что могли закрыть ее всю. Тихая, молчаливая, она никогда не перечила мужу, была предана ему и в большом, и в малом.

Бера родила Эйнару троих детей – двух мальчиков и одну девочку. Но все они умерли в младенчестве. И это несмотря на то, что перед каждым рождением Бере, по ее рассказам, во сне являлись норны из светлых альвов, выпрядали красивые нити и пророчили долгие годы жизни ее детям.

Три раза сны обманывали бедную женщину. Первый мальчик умер почти сразу, девочка умерла через три дня, второй сын – через девять дней.

Люди жалели Беру, и после смерти третьего ребенка даже самые злоречивые не вспоминали больше ни про медведя, ни про проделки Квельдэйнара, отца ребенка. Лишь грустно вздыхали, качали головой, и кто-то сказал:

– Что ж, видно, ничего не поделаешь. От судьбы не уйдешь.

VII

Перед рождением четвертого ребенка к Бере во сне снова пришли светлые норны, стали выпрядать длинные нити. Но следом явилась черная женщина, из рода темных альвов, прогнала светлых, объявив их обманщицами, нити их разорвала и унесла с собой.

На следующий день Бера родила мальчика.

Рассказывали, что в тот день на море был необычайный туман – он будто стена воздвигся от моря до самого неба и то надвигался на берег, то отступал.

Новорожденного, как положено, положили на пол и пошли искать отца.

Тот пришел, взглянул на младенца и говорит:

– Зачем оторвали меня от работы? Этот тоже умрет.

Бера открыла глаза и тихо сказала:

– Надо дать ему имя.

– Я уже трижды давал. Надоело, – сказал Эйнар и вышел из дома.

Но Бера, с трудом поднявшись с ложа, взяла младенца и пошла за мужем. Догнав его по дороге в кузню, снова тихо и ласково попросила, чтобы отец нарек сына. Эйнар остановился, отодвинул край пеленки, взглянул на спящего.

– Прежние были светлыми. Этот черный. Даже если выживет, едва ли из него выйдет что-нибудь путное, – проворчал Эйнар и зашагал дальше.

Еще раз надо сказать, что Бера всегда беспрекословно слушалась мужа.

Но тут она увязалась за ним, вошла в кузницу и встала у двери с младенцем на руках.

Уже наступил вечер, и в кузне раздувал горн тот самый работник, которого в народе прозвали Серым.

Эйнар, будто не замечая жены, принялся за работу.

Прошло немало времени. И Бера вдруг говорит, как обычно, тихо и ласково:

– Если ты не дашь мальчику имя, ты никогда больше не ляжешь в мою постель и придется тебе спать вот с этим Серым.

Дело, как сказано, было вечером, и Эйнар уже стал Вечерним Эйнаром. Мутным взглядом посмотрел он на жену, отшвырнул лезвие меча, над которым работал, взял маленькую заготовку и скоро сделал из нее молоточек Тора. Остудив изделие, он зачерпнул воды, облил голову младенца и сказал:

– Я, Эйнар сын Храппа, признаю этого младенца своим сыном и нарекаю его Эйнаром.

Тут помощник Эйнара, Серый, решил подать голос и сказал:

– По отцу называют, если отца уже нет в живых.

– Моего отца Храппа нет в живых и его именем я нарек своего первого сына. Его тоже не стало в живых. Хрутом, именем деда, я назвал второго своего сына. И он скоро умер… Эйнар сын Эйнара. Что тебе тут не понравилось?

– Смотри, как бы этот новый Эйнар не свел тебя в могилу, – сказал Серый.

– Смотри, как бы я не выгнал тебя из кузницы за глупые речи, – ответил Квельдэйнар, и одна бровь у него поползла вверх к волосам, а другая стала спускаться на скулу, как это, по рассказам, случалось с его прадедом Хрольвом, а у Эйнара редко бывало, очень редко.

Никакого пира по случаю рождения сына отец не устроил.

VIII

Соврал сон. Крепким ребенком рос младший Эйнар. В три года он был таким же рослым и сильным, как другие мальчишки в шесть-семь лет. Он рано стал говорить и говорил складно, но когда играл с другими детьми, был необуздан. Он постоянно дрался. Люди стали говорить, что из-за его характера с ним будет трудно сладить.

С каждым годом он становился все более похож на отца, но волосы у него светлели.

До трех лет отец не обращал на него никакого внимания. А мать души в нем не чаяла, прощала ему все проказы и чуть ли не гордилась ими. Ребенок же, судя по всему, не испытывал к своей матери никаких нежных чувств и кричал на нее, когда ему что-то было нужно, а ему не давали.

Привязан он был только к одному человеку, к своей кормилице.

Она появилась на хуторе на следующий день после рождения младшего Эйнара и как раз тогда, когда мать ребенка, Бера, поняла, что боги не дали ей молока и ей нечем кормить младенца. Как только она это поняла, в дом вошла незнакомая женщина сурового вида, рослая и сильная, как мужчина, и спросила, не нужна ли новорожденному кормилица. И так случилось, что в это время ни на хуторе, ни в соседней деревне не оказалось ни одной женщины, у которой было бы молоко. Пришлось брать эту незваную, хотя Бере она не приглянулась.

Назвалась пришедшая Дагед. Очень древнее имя. Так звали когда-то дочь конунга Дага Могучего. Но уже давно этим именем никого не называли.

Больше всего эта неизвестно откуда явившаяся Дагед была похожа на колдунью. Но не с голоду же помирать ребенку. Решили: пусть кормит, пока не подыщут другую кормилицу. А когда наконец отыскали женщину с молоком, младенец наотрез отказался брать ее грудь. Кричал, синел и не ел, ни капельки. А из груди Дагед сосал жадно.

Дагед оставили на хуторе, и она кормила мальчика до трех лет. А тот рос, как растут герои в древних сагах.

Надо сказать, что Дагед не только кормила его своим молоком. Она вырезала на его колыбели древние руны, которых никто на хуторе не мог прочитать. Втайне от матери и других домочадцев она обливала ребенка холодной водой. Она часто гадала по медвежьей лапе, чтобы выбрать благоприятное время для того или иного занятия.

IX

Эйнару исполнилось три года, когда отец его, Квельдэйнар, впервые пристально глянул на сына и сказал:

– Сдается мне, что он вовсе не собирается умирать. Всех нас, пойди, переживет этот крепыш.

Когда Эйнару было четыре года, отец отвел его в кузницу и велел там сидеть и следить за работой. Но мальчик видом и поведением показывал, что все ему не по душе. Дня три Квельдэйнар заставлял его, а на четвертый обругал и выгнал из кузницы.

В пять лет Эйнар выглядел на все восемь. Однажды отец призвал его и сказал:

– Ты будешь пасти наших гусей.

Эйнар в ответ говорит:

– Презренная и рабья работа!

Отец отвечает:

– Ты с ней сначала справься. А потом решим, на что ты способен.

Эйнар стал пасти гусей. Было там десять гусей и с ними много гусят. Немного спустя прохожие нашли на дороге, ведущей к деревне, десять мертвых гусят, а у четырех взрослых гусей в птичнике были сломаны крылья.

Когда старшему Эйнару доложили о происшедшем, он бросил работу и пошел искать сына. Он нашел его в сарае. Рядом с ним, гадая по медвежьей лапе, сидела кормилица Дагед.

– Что ты сделал с гусями? – спросил отец.

– Гуси слишком непослушные, а гусята – неповоротливые. Надоело мне с ними возиться, – ответил сынок.

Увидев, что отец снимает с себя широкий кожаный ремень, мальчик спокойно прибавил:

– Не по мне оказалась работа. Найди мне другую.

– Сейчас найду, – сказал отец и двинулся в сторону сына.

Но тут Дагед отложила в сторону медвежью лапу, подняла с земли топор и, заслонив своим рослым телом воспитанника, шагнула навстречу Квельдэйнару.

Оба остановились в двух шагах друг от друга.

Женщина не проронила ни слова. А мужчина, разведя брови вверх и вниз, после долгого молчания сказал:

– Никогда не связывался с женщинами. И сейчас не стану.

Тем дело и окончилось.

X

Эйнару было шесть лет, когда деревенские мальчишки затеяли игру в мяч. Был среди игравших парень двенадцати лет по имени Магни. Он так сильно толкнул Эйнара, что тот упал. А Магни, вместо того чтобы извиниться, когда Эйнар поднялся, снова толкнул его на землю. И так несколько раз делал, а другие мальчишки смеялись.

Плача Эйнар прибежал на хутор, и там его увидела Дагед.

– От чего плачешь? От боли? От обиды? – спросила она.

– От обиды, – ответил Эйнар.

– Мужчина может плакать только от ненависти. Но лучше вообще не плакать, – сказала кормилица.

Потом она куда-то ушла, и до вечера ее не было на хуторе.

А когда Эйнар шел ужинать, Дагед остановила его у входа в большой дом, протянула кусок мяса и велела съесть перед едой. Эйнар съел.

На следующий день деревенские снова играли в мяч. Эйнар пришел на поле и, подойдя к Магни, сказал:

– Вчера ты сильно огорчил меня. Не хочешь ли извиниться?

Магни сначала удивился, а потом засмеялся. Следом засмеялись другие.

– Ну, как знаешь, – сказал Эйнар, выхватил из-за пазухи камень и ударил им обидчика по голове. Тот упал и лежал без движения.

Дети смеяться перестали. А Эйнар спросил их:

– Стало не весело? Хотите и вас рассмешу?

Мальчишки убежали. Эйнар же отправился домой.

Увидев кормилицу, Эйнар заговорил с ней и спросил:

– Что ты мне дала вчера?

– Почему спрашиваешь?

– Сегодня утром я почувствовал под каждым ребром ненависть. Я пошел и убил его, – сказал Эйнар.

А Дагед в ответ:

– Нет, не убил. Он поправится. Убийства тебе еще предстоят. Много убийств.

Маленький Эйнар нахмурился. Дагед сказала:

– Я изжарила на вертеле сердце волка и дала тебе съесть. Ты ведь рожден для большой жизни и должен уметь за себя постоять.

Это случилось осенью. И той же осенью Дагед стала заставлять Эйнара плавать в холодной воде залива. Она плавала вместе с ним, с каждым разом увеличивая расстояние.

Эйнар во всем подчинялся своей кормилице. Он только ее слушался.

XI

С шести лет Эйнар стал ухаживать за лошадьми. В семь лет Дагед посадила его на коня. Когда старший Эйнар увидел сына на лошади, он запретил ему ездить верхом, чтобы не покалечиться, а если ему нравятся кони, пусть он продолжает за ними ухаживать.

Эйнар перестал ухаживать за лошадьми, но стоило отцу куда-нибудь отлучиться, садился на коня, и на всякого: обычного и боевого, пугливого и смирного.

Однажды отец раньше обычного вернулся на хутор и увидел, как сын на коне прыгает через невысокую плетеную ограду. Старшему Эйнару понравилось, как сын сидит в седле и как управляет лошадью, он отменил свой запрет и разрешил ездить на лошадях. И с той поры Эйнар перестал садиться верхом и даже на конюшню не заходил.

Эйнару было восемь лет, когда он однажды попросил отца взять его с собой на ярмарку в Рибе.

– Не возьму, – говорит Квельдэйнар. – Ты пока не умеешь держать себя на людях.

Конюха на хуторе тогда не было, и Квельдэйнар велел сыну оседлать ему коня. Тот пошел в хлев, выбрал самого большого козла, одел на него седло, подвел к дому и сказал, что конь оседлан. Старший Эйнар вышел, увидел и сказал:

– По всему видно, что ты на меня в обиде. Не пойму, однако, за что?

– Ты для меня как бог, – ответил младший Эйнар. – А Тор, как рассказывает Дагед, ездит на козлах, Тангниостре и Тангриснире.

– Тор ездит не на козлах, а на колеснице, запряженной козлами. А ведьма твоя стала чересчур разговорчивой, – усмехнулся отец, распряг козла и ушел на конюшню.

Надо заметить, что эту шутку с козлом Эйнар Эйнарссон датчанин первым проделал. А Эгиль Скаллагримссон, норвежец из известной саги, эту проделку лишь повторил.

Квельдэйнар на ярмарке в Рибе рассказывал своим знакомым, что сын его не только научился безобразничать, но умеет так оправдать свои проказы, что они и безобразием не кажутся.

С тех пор старший Эйнар стал приглашать младшего играть с ним в мяч. Ведь никто из деревенских после того случая с Магни не желал иметь дело с Эйнаром сыном Квельдэйнара.

XII

Эйнару только исполнилось десять лет, когда произошло вот что. Играли в мяч на берегу залива. Отец – в одной команде, сын – в другой. Сначала выигрывала команда, в которой играл Эйнар младший. Вечером же, после захода солнца, стала выигрывать другая команда. Отец сделался таким сильным, что схватил одного игрока, поднял его и так швырнул оземь, что сломал ему руку и ногу. Младший Эйнар попытался помочь бедняге, и тогда отец кинулся на него.

Дагед при этом присутствовала и сказала:

– Совсем озверел волчара! На родного сына бросается!

Отец отпустил Эйнара и бросился на кормилицу. Она увернулась и побежала, Квельдэйнар – за ней. Они добежали до края мыса, и женщина прыгнула в воду. Квельдэйнар бросил ей вслед большой камень и попал ей между лопаток. Она исчезла под водой и не всплыла.

Поздно вечером люди сели за столы. Младший Эйнар не занял своего места. Он подошел к ночному помощнику, которого звали Серым, и ударил его ножом. Серый тут же упал со скамьи. А Эйнар вышел во двор. Он был в таком волнении, что лицо его делалось то красным, как кровь, то бледным, как трава, то синим, как смерть. Никто за ним не пошел.

XIII

На следующее утро стали искать младшего Эйнара, но нигде не нашли.

Когда через три дня он не объявился, старший Эйнар под вечер велел оседлать и привести ему лошадь. Собравшись, он вышел из дома со своими сундуками с серебром, сел на лошадь и уехал в противоположную сторону от залива. А утром, когда люди встали, они увидели, что к усадьбе с восточной стороны бредет Квельдэйнар и тянет за собой коня. Но сундуков больше никто не видел, и о том, куда он спрятал свое серебро, было много догадок.

Жене своей Бере Квельдэйнар так сказал:

– Ничего не достанется твоему выродку. А мне будет с чем отправиться в Вальгаллу.

XIV

Теперь надо сказать, куда делся Эйнар сын Квельдэйнара. Тем же вечером, когда он ударил ножом Серого, он ушел из дома и двинулся на север. Он дошел до Рибе и там остался.

В Рибе он прожил то ли два, то ли три года. О его жизни там мало что известно.

Известно, однако, что он больше не называл себя Эйнаром, а назвался Храппом, по имени своего деда. Но мы продолжим называть его Эйнаром, чтобы не возникло путаницы.

Рассказывают также, что он обосновался у сюслуманна Асгейра, управителя округа, человека богатого и влиятельного. И вот как он к нему попал.

Он вошел в дом Асгейра, когда тот и его люди сидели за вечерней трапезой, растолкал слуг, прыгнул на колени к Асгейру и так крепко ухватил его за шею, что никто не мог оторвать мальчишку от хозяина дома. А потом, все еще сидя на коленях, заявил, что он сидел на коленях у Асгейра и тот теперь должен быть его воспитателем, если уважает обычаи и соблюдает законы.

Асгейра выходка Храппа-Эйнара весьма удивила. Но он был человеком дерзким, служил Харальду, сыну умершего конунга Годфреда, и дерзость мальчишки пришлась ему по душе. Такой пригодится в хозяйстве, решил Асгейр и оставил парня у себя.

Эйнар вел себя достойно, помогал конюху ухаживать за лошадьми, старательно выполнял различные поручения хозяина, но когда в город съезжались торговцы и устраивались ярмарки, сказывался больным и не выходил из дома. И нам должно быть понятно, почему он так поступал. Ведь именно в Рибе чаще всего отправлялся по торговым делам отец Эйнара, Квельдэйнар.

У Асгейра было два сына и одна дочь. Сыновья сначала недоверчиво и высокомерно отнеслись к Эйнару. Но когда он один раз защитил их от компании разнузданных юнцов, изменили к нему отношение. Эйнар в свои десять лет выглядел на четырнадцать, мог оказать достойный отпор даже взрослому и с ним не хотели связываться.

Дочери Асгейра Эйнар сначала очень нравился. Но потом она его невзлюбила, наверное, потому, что он совсем не уделял ей внимания. И тогда она стала подначивать братьев, говоря, что отец их привечает Эйнара больше, чем своих сыновей, что когда дело дойдет до дележа наследства, этот чужак может отнять у них большую долю. И много другого недоброго говорила про него. Так что братья снова перестали доверять Эйнару.

Они стали задевать его и подсмеиваться над ним. И чем терпеливее он сносил их насмешки, тем сильнее они верили в наговоры сестры и тем злее и обиднее становились их издевки.

И вот наступил день, когда Эйнар понял, что больше он не должен оставаться у Асгейра, потому как может не сдержаться, а калечить детей своего гостеприимца и тем более совершить еще одно убийство не входило в его планы.

Эйнар тогда еще не знал, что ночного помощника своего отца, Серого, он не убил, а лишь тяжело ранил.

Ушел Эйнар из Рибе, ни с кем не попрощавшись, и отправился дальше на север.

XV

На севере Ютландии на холме, с которого, если смотреть на запад, виден Лимфьорд, а если смотреть на восток – Каттегат, находится большая деревня под названием Алебу. Там уже тогда было много добротных домов, окруженных частоколом, а вокруг – хутора владетельных бондов, которые не только возделывали пашни, растили скот, но также занимались торговлей, пользуясь водным путем, который через Лимфьорд соединял два пролива, Каттегат со Скагерраком.

До этой деревни дошел и там остался Храпп-Эйнар, а о том, как он туда добрался, ничего не рассказывается.

Он поселился в деревне у человека по имени Гальб и стал ухаживать за его лошадьми, что, как мы знаем, он уже хорошо умел делать.

В Алебу Эйнар прожил два или три года.

Там были в моде бои молодых коней. Много народу собиралось на них; иногда приезжали даже с дальних концов Лимфьорда. Гальб иногда выставлял своих коней, но его кони редко выигрывали. Чаще всего выигрывали кони богатого и влиятельного бонда, который жил на хуторе в двух милях на восток от Алебу. Звали этого человека Герлон.

Эйнар не пропускал ни одного боя и хорошо изучил правила и приемы, коней и людей.

Однажды случилось так, что натравщик хозяина в одном из боев сломал ногу и не мог ходить. И тут вызвался Эйнар:

– Хочешь, я буду натравливать твоего коня, Гальб?

– Куда тебе, мальчишке?! – Гальб ответил. – Против тебя будут натравщики Герлона, известные ловкачи.

Эйнару тогда было лет пятнадцать. И он ответил:

– Я тоже не люблю проигрывать.

Долго спорили, но в конце концов решили, что можно попробовать.

Натравщика Герлона звали Орм. Он вышел на поле в красной одежде и серебряном поясе. На его шесте был серебряный наконечник. Эйнар же выглядел скромно.

Кони неплохо кусались. Но Орму показалось, что конь его сдает, и он незаметно для зрителей, но сильно ударил по морде коня, которого натравливал Эйнар. Увидев это, Эйнар также незаметно ударил коня Орма, еще сильнее, и конь Орма пустился бежать, а зрители заулюлюкали. Тогда Орм стукнул Эйнара шестом, и удар пришелся в бровь, так что глаз весь заплыл. Это уже все люди видели и кричали, что Орма надо наказать, а победу присудить коню Гальба. Судья объявил Гальба победителем, а Орма не стал наказывать, побоявшись его хозяина Герлона, властного и сурового. Эйнар же оторвал лоскут от полы рубахи и завязал бровь.

Гальб широко отпраздновал победу, которой у него давно не было. Но объявил, что на следующий день не будет выставлять коня, так как боится за Эйнара, которому Герлон и его молодцы не простят поражения.

– Я никогда не считал себя трусом, – сказал Эйнар и спросил: – А ты кем себя считаешь, Гальб?

На этот раз они спорили дольше, чем накануне, но гости все же уговорили Гальба рискнуть и показать Герлону, что не только его кони могут все время выигрывать.

Назавтра со стороны Герлона вышли целых два натравщика: тот же Орм и некто Бэгсиг. Эйнар был один и бровь у него была перевязана. И вот кони сшиблись и стали так яростно кусать друг друга, что их и не нужно было натравливать. Все были очень довольны. Тут Бэгсиг и Орм решили ударить своего коня так, чтобы тот толкнул коня Эйнара, и посмотреть, не упадет ли Эйнар. Кони сшиблись, Бэгсиг и Орм тут же подскочили сзади к своему коню. Но Эйнар заставил своего коня рвануться навстречу, и Орм и Бэгсиг упали навзничь, а их конь поверх них. Они сразу же вскочили и бросились на Эйнара. Тот увернулся, схватил Бэгсига и швырнул его на землю так, что тот больше не поднялся. Тогда Орм ударил посохом Эйнарова коня и вышиб ему глаз. А Эйнар своим посохом ударил Орма в переносицу, и тот лишился чувств.

Судья велел прекратить состязания. Победу никому не присудили. Гальб в тот вечер никого в гости не приглашал.

Рано утром, едва начало светать, он разбудил Эйнара и сообщил, что ночью умер от раны Орм, любимый натравщик Герлона, что, скорее всего, Герлон и его слуги сейчас седлают лошадей, чтобы заявиться в Алебу и расправиться с Эйнаром.

– Они тебя убьют! – шептал испуганный Гальб. – Тебе лучше скрыться. И мне лучше, чтобы ты бежал, Храпп!

– Надоело мне бегать, – спокойно ответил Эйнар, называвший себя Храппом. – Но, похоже, такую нитку выплели мне милые девы.

Эйнар вышел из дома, набросил уздечку на одного из коней. Гальб закричал, чтобы Эйнар не трогал его имущества.

– Тебе же будет лучше, если ты скажешь Герлону, что сам пострадал от меня, лишившись двух коней, – возразил ему Эйнар и ускакал.

Он поехал на запад вдоль Лимфьорда. В середине дня он бросил коня и пошел через лес на север. Погоня его не настигла.

XVI

На самом севере Ютландии есть место, где встречаются два пролива, так что волны одного накатываются на волны другого, как на скалы. Там дуют очень сильные ветры, и зимой, и летом. Там есть лишь одна деревня, которая называется Скаген. Леса там мало, он плохой, и поэтому дома строят из камня, глины и дерна. Только три дома были там деревянными, из привозного леса. В одном из них жил человек по имени Глум. Он был хозяином зажиточным и по тамошним меркам даже богатым. У него было стадо в пятьдесят овец и человек с дюжину рабов и поденщиков. К этому Глуму и нанялся работником Эйнар, который теперь назвался Хрутом, по имени своего прадеда.

Эйнару было шестнадцать лет, но выглядел он как зрелый мужчина. У него уже выросли усы и борода, которые были черными, как смола, а волосы на голове оставались по-прежнему очень светлыми. Глум велел ему пасти овец и собирать хворост, обещая за это кормить его круглый год.

Голос у Эйнара-Хрута стал зычным и грубым, и, едва он начинал кричать, скот сбивался в кучу. Так что пасти овец ему было легко. И хворосту за один раз он мог принести так много, что не приходилось часто ходить.

Хозяин это скоро приметил и велел ему вместе с другими работниками также ловить рыбу, во время ловли оставляя овец на двух служанок. Эйнар согласился при том условии, что за эту дополнительную работу Глум ему будет платить, ведь во время найма о ней не договаривались. Глум нехотя согласился, но деньги обещал заплатить на Йоль, а когда Йоль наступил, сказал, что заплатит летом, на праздник Бальдра Светлого. Глум был человеком прижимистым.

Эйнар, однако, не возражал. Он быстро научился ловить сельдь, а потом оставил других рыболовов и стал рыбачить в одиночку. Он придумал рыть глубокие ямы там, где суша и море встречались, и когда море отступало, в этих ямах задерживался палтус и некоторые другие рыбы. Скоро Эйнар один ловил не меньше рыбы, чем Глумовы слуги на лодке с сетями.

Эйнар был умелым работником, и у него всегда оставалось много свободного времени. Он его тратил на то, что наблюдал за птицами и за рыбами. Он ведь, как мы помним, с малых лет научился плавать и нырять в морской воде. Он подружился с одним осьминогом, и они чуть ли не каждый день встречались под водой; осьминог протягивал ему свои щупальца, а Эйнар гладил их рукой. У осьминога он учился прятаться и нападать из засады, а у чаек обучался дерзости, внезапности нападения, безжалостности, настойчивости и терпению. Так он сам потом рассказывал, когда вспоминал о своей жизни в Скагене.

XVII

Эйнар прожил у Глума без малого год, когда Глум после праздника Бальдра отправился на юг, а вернувшись, позвал Эйнара и имел с ним такую беседу наедине.

– Был я в Алебу на Лимфьорде, – сказал Глум. – Там прошлой весной совершены были убийство и кража коня. Человека, который это сделал, звали Храпп. Он был примерно твоего роста и возраста. Что ты мне скажешь?

– Скажу, что Храпп и Хрут – разные имена, – ответил Эйнар.

– Разные-то разные, – продолжал хозяин. – Но у того Храппа, как и у тебя, волосы были очень светлые, а на лице пробивалась черная щетина. Таких молодцов я что-то не встречал в округе. Что ты на это мне скажешь?

– Мало ли разноцветных, – усмехнулся Эйнар и добавил: – Если тебе не нравится, я сбрею усы и бороду.

– Мне не понравится, если эти люди из Алебу явятся сюда и обвинят меня в том, что я скрываю преступника. Они за твою поимку назначили хорошую цену, – сообщил Глум.

– Сколько?

– Десять марок серебром. Деньги немалые.

– Ты хочешь прогнать меня? – спросил Эйнар.

– Я не бросаю людей в беде, – сказал Глум. – Но я хочу перезаключить с тобой договор. Я ведь сильно рискую, помогая тебе.

– Давай попробуем снова договориться, – отвечал Эйнар.

И они договорились о том, что Хрут, он же Эйнар, остается у Глума, но жить будет не в доме, а в корабельном сарае на берегу пролива. Глум также выставил условие, что он больше не будет платить Эйнару за дополнительную работу и деньги, которые он ему задолжал, тоже оставит себе в качестве платы за опасность, которой он себя подвергает. Пришлось Эйнару согласиться. Другого выхода он не нашел.

Осенью к этим условиям хозяин добавил новые. Эйнару было велено не только пасти овец, приносить хворост и ловить рыбу, но также собирать камни и дерн для строительства.

Потом добавилось новое занятие – жечь уголь и резать торф на топливо. Рабы и слуги стали за глаза называть Эйнара кто Уголь-Хрутом, а кто – Торф-Хрутом.

У Эйнара теперь не оставалось времени на отдых, ему приходилось трудиться с раннего утра до позднего вечера, а ночью кутаться в плащ в холодном корабельном сарае. Ревел Скагеррак, рычал ветер в кровле.

Прошла зима, наступила весна. Весна в Скагене очень холодная. И Глум однажды велел Эйнару по вечерам тереть ему спину возле огня.

– Ну, это уже совсем рабья работа, – заметил Эйнар.

– Надо трудиться, чтобы заработать ту еду, которую я тебе даю. Ты ешь больше, чем два моих раба, – ответил Глум.

– А работаю я за трех рабов, – сказал Эйнар.

– Если тебя поймают, тебе придется намного хуже, – усмехнулся Глум.

XVIII

Наступило лето. И тогда вот что случилось.

Как-то раз поздно вечером Эйнар тер у огня Глуму спину и неожиданно связал тому сзади руки.

– Это зачем? – спросил Глум, и больше уже ничего не смог спросить, потому что Эйнар заткнул ему рот тряпкой.

– Что-то мне перестал нравиться наш новый договор, – признался Эйнар. – Давай вернемся к первому. Заплати мне за работу.

Глум покраснел, как кровь, но сидел без движения.

Тогда Эйнар взял ветку, зажег ее в очаге и сказал:

– Похоже, мне придется сильнее погреть тебе спину.

Глум побледнел, как трава, вскочил со скамьи и бросился к выходу. Но Эйнар опрокинул его ударом кулака.

– Ты и вправду кормил меня хорошо. Сил у меня не убивалось, – усмехнулся Эйнар и поднес горящую ветку к лицу Глума.

Тот посинел, как смерть, и замычал из-под тряпки. А Эйнар сказал:

– Покажи, где ты прячешь деньги. Тогда греться не будем.

Глум с руками за спиной и с тряпкой во рту вышел во двор. Эйнар за ним, поддерживая хозяина. Было темно, и люди, которые еще не спали, ничего подозрительного не заметили. Возле сеновала было большое и удобное отхожее место, в которое только Глум заходил, а другим запрещено было пользоваться. В этом нужнике было потайное углубление, а в нем сундук, в котором хозяин прятал свое богатство.

Эйнар отсчитал десять марок серебром.

– Вот я и получил за свою голову, – сказал он, поясом связал Глуму еще и ноги, запер снаружи дверь нужника и вышел со двора.

XIX

Утром хозяина сначала хватились, затем обнаружили, и тот сразу организовал погоню за Эйнаром.

Но Эйнара они не настигли. Он шел по ночам. А утром вырезал в дюнах полоску дерна и заползал под нее до вечера.

В семи морских милях от Скагена, на берегу другого пролива есть место под названием Каттен. Там часто останавливаются корабли, плывущие из одного моря в другое.

Там через несколько дней после событий, о которых было рассказано, объявился под вечер наголо обритый человек. Разузнав, какой из кораблей плывет на север, он отыскал корабельщика и попросил отвезти его в Северные Страны.

Тут надо сказать, что тогда еще не было названия «Норвегия» (Северный путь), и люди называли отдельные местности: Эстфольд, Вестфольд, Агдир, Страна Рогов, Страна Хердов и так далее на север, а когда надо было назвать все местности разом, говорили «Северные Страны» или попросту «Север».

Корабельщика звали Ламбертом. Он был фризом и люди его были из Страны Фризов. Между фризом и пришедшим состоялся такой разговор.

– Как твое имя? – спросил фриз.

– Мое имя Хрольв, – ответил бритоголовый.

– Сколько платишь за путешествие?

– Десять марок.

Ламберт нахмурился и велел:

– Покажи деньги.

Бритоголовый показал. А корабельщик еще сильнее нахмурился, подумал и спросил:

– Почему так много платишь?

– Чтобы ты больше не задавал вопросов, – ответил тот, кто назвал себя Хрольвом, и спрятал деньги в пояс.

Фриз кивнул и ответил:

– Договорились. Спрашивать не буду. Но должен сказать, что вчера ко мне приходили люди из местных. У них бежал раб по имени то ли Хрут, то ли Храпп. Они обещали мне денег, если я помогу им найти беглеца.

– Сколько? – спросил бритоголовый.

– Три марки, – ответил корабельщик. И его собеседник сказал:

– Повторяю: мое имя Хрольв. Я никогда не был рабом и никогда не жалел денег для тех, кто мне помогает. Заметил разницу?

Фриз усмехнулся и ничего больше не спрашивал.

На следующее утро подул попутный ветер, и фризский корабль как раз собирался отчалить, когда к нему подъехали две лодки и в них дюжины две вооруженных людей. Не спрашивая разрешения, они обыскали корабль, во все мешки и во все бочки заглянули, но никого не нашли. Ни с чем вернулись на берег.

Корабль же вышел на веслах в пролив. И когда уже далеко было до берега, корабельщик велел спустить парус. В свернутом на рее парусе фриз велел на всякий случай спрятать Хрольва-Хрута-Храппа-Эйнара.

Бывалым и ловким был Ламберт, знал разницу в ценах и выгоды старался не упускать.

Глава третья

Утро Профессора

Бессонную ночь провел несчастный Профессор.

Он всегда трудно засыпал на новом месте и часто просыпался. А тут еще этот чертов Митя! («Чертов» было самым, как сейчас говорят, политкорректным эпитетом, которым Сенявин награждал своего соседа.)

Митя кашлял то коротко и часто, то изредка, но подолгу. И долго он начинал кашлять именно в те моменты, когда к Андрею Владимировичу подступал сон и, казалось, вот-вот должен был его окутать. Когда в третий или в четвертый раз Профессор, как можно глубже запихнув беруши, уже приготовился забыться и из соседнего алькова раздался надрывный, какой-то скрежещущий кашель, как будто в соседнем помещении не человек хрипел и давился, а долбили асфальт, Профессор вспомнил вдруг Достоевского.

Есть у великого русского писателя сочинение под названием «Записки из подполья». И в нем, в этом сочинении, герой заявляет, что хотя он никакой пользы не принесет себе стонами, однако непременно будет стонать, с руладами и с вывертами: да, дескать, всем в доме спать не даю, так вот не спите, чувствуйте каждую минуту, что у меня зубы болят. И хотя Андрей Владимирович прекрасно понимал, что кашель и стоны, тем более «со злостью и сладострастием», как у Достоевского, суть совершенно разные физиологические проявления страдающего организма, все же чем далее, тем более ему представлялось, что этот… пусть будет чертов… Митя кашляет и хрипит именно для того, чтобы досадить ему, Андрею Сенявину.

Разные мысли вспыхивали и копошились в сознании Профессора. Он, например, принимался ненавидеть себя за то, что по собственной же воле отказался от комнаты возле туалета и душевой, в которой теперь, наверняка, сладко дремал Телеведущий, потому как в той комнате была дверь и там было значительно дальше от Мити с его кашлем.

Несколько раз Андрея Владимировича подмывало встать с постели, разыскать Драйвера, разбудить его и сначала наорать, а затем гневно объявить, что он, Сенявин, сейчас же уедет с… пусть будет треклятой… базы, если ему не обеспечат нормального ночного отдыха.

Один раз, дабы унять охватившую его нервную дрожь, Профессор даже сел и спустил ноги на пол, но тут у него в мозгу вскипела следующая мысль: «Где я теперь найду безносого карлика? Не проще ли пойти в соседнюю комнату и прикрыть подушкой голову этому чахоточному? Слегка придавить, чтобы он затих. Ведь мучается человек и меня мучает!» Мысль эта тут же показалась Андрею Владимировичу такой, с одной стороны, логичной, а с другой, дикой и ужасной, что Профессор испуганно откинулся на постель и стал ожидать нового приступа кашля из соседнего алькова.

Кашель долго не повторялся. А Профессор теперь ждал его, не совсем понимая, зачем он его ожидает, но где-то глубоко внутри себя чувствуя, что с каждым кашлем к нему приходит новая мысль, и мысль эту можно обсасывать, как леденец, и развлекаться среди бессонницы.

И точно: после того, как сосед пробухал (он теперь мерно бухал, как будто сваи забивали), к Сенявину прикатился целый клубок мыслей, в сердцевине которого находился профессор Годин.