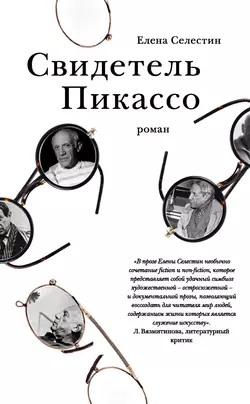

Свидетель Пикассо

Нет в продаже

Елена Селестин

Тип: электронная книга

Жанр: Современная русская литература

Язык: на русском языке

Стоимость: 309.00 ₽

Издательство: Эксмо

Дата публикации: 01.09.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Пабло Пикассо – один из самых великих художников XX века. Все, кто попадал в орбиту гения, уже не мог исчезнуть из его судьбы по своему желанию. Запечатленные в его полотнах, они словно лишались воли, а некоторые из них – и жизни.