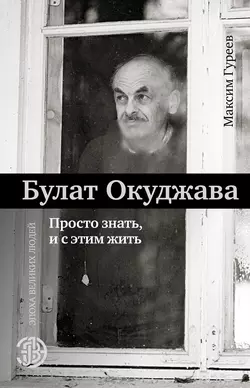

Булат Окуджава. Просто знать и с этим жить

Максим Гуреев

Тип: электронная книга

Жанр: Биографии и мемуары

Язык: на русском языке

Стоимость: 529.00 ₽

Статус: В продаже

Издательство: АСТ

Дата публикации: 01.07.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Притом что имя этого человека хорошо известно не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами, притом что его песни знают даже те, для кого 91-й год находится на в одном ряду с 1917-м, жизнь Булата Окуджавы, а речь идет именно о нем, под спудом умолчания. Конечно, эпизоды, хронология и общая событийная канва не являются государственной тайной, но миф, созданный самим Булатом Шалвовичем, и по сей день делает жизнь первого барда страны загадочной и малоизученной.