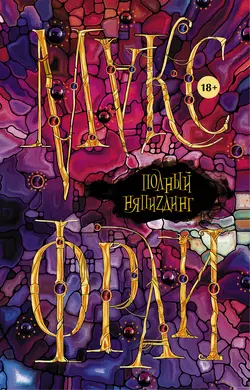

Полный НяпиZдинг (сборник)

Макс Фрай

Тип: электронная книга

Жанр: Современная русская литература

Язык: на русском языке

Стоимость: 419.00 ₽

Статус: В продаже

Издательство: АСТ

Дата публикации: 01.07.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: О содержании этой книги с уверенностью можно сказать одно: Заратустра ничего подобного не говорил. Но наверняка не раз обо всем этом задумывался. Потому что вопросы все больше простые и очевидные. Захватывающие погони ума за ускользающей мыслью, насильственное использование букв кириллического алфавита, жестокая трансформация смыслов, гроб на колесиках сансары, кровавые следы полуночных озарений, ослепительное сияние человеческой глупости – все вот это вот, непостижимое и неопределенное