Венедикт Ерофеев: посторонний

Олег Андершанович Лекманов

Михаил Игоревич Свердлов

Илья Григорьевич Симановский

Литературные биографии

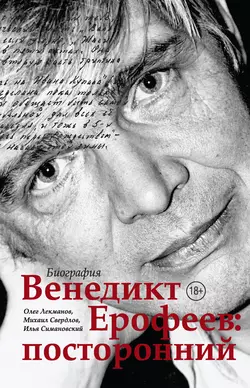

Персонаж Веничка близко знаком читателю – и русскому, и зарубежному, – чего нельзя сказать про самого создателя поэмы «Москва – Петушки». Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский – авторы первой биографии Венедикта Ерофеева (1938–1990), опираясь на множество собранных ими свидетельств современников, документы и воспоминания, пытаются отделить правду от мифов, нарисовать портрет человека, стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни. Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается «биография» Венички – подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, запечатленного в поэме. В книге представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева. Книга содержит нецензурную брань

Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский

Венедикт Ерофеев: посторонний

Серия «Литературные биографии»

В книгу вошли фотографии из архивов А. Авдиевой, Н. Архиповой, Н. Беляевой, А. Брусиловского, Ж. Герасимовой, М. Гринберга, Л. Кобякова, А. Кривомазова, А. Кроника, Б. Мессерера, А. Неймана, А. Петяевой, М. Фрейдкиной, Н. Фроловой, Н. Черкес, В. Черных, С. Шарова-Делоне, Н. Шмельковой, семьи Муравьевых, общества «Мемориал», Хибинского литературного музея Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А. М. Горького, Музея нонконформистского искусства.

А также из семейного архива В. Ерофеева, переданные Г. А. Ерофеевой.

Авторы и издательство благодарят всех перечисленных за предоставленные фотоматериалы.

© Лекманов О., Свердлов М., Симановский И., текст

© Брусиловский А., фото

© Кривомазов А., фото

© Кроник А., фото

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Я долгом своим (не легким) считаю – исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не до?лжно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания.

Владислав Ходасевич. «Андрей Белый»

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть свобода.

Всеволод Некрасов

Предисловие

Венедикт Васильевич Ерофеев очень рано, в восемнадцатилетнем возрасте, раз и навсегда сошел с пути, обязательного для почти любого заботящегося о собственном благополучии интеллигента. «Он был “отвлечен” от множества обстоятельств, которые для обычного человека представляются первостепенно важными, – рассказывает Ольга Седакова. – Когда мы познакомились (в это время он писал “Петушки”), он был совершенно нищий, бездомный, жил у знакомых, кочевал, терял документы, без которых у нас человек не выживет. “Все ступеньки общественной лестницы” были ему на самом деле безразличны. Этот его взгляд издалека, глазами “Неутешного горя” или чего-то в этом роде, и был тем, что его больше всего отличало от других. Есть нечто совсем другое, вот оно и важно, – а то, что вы считаете важным, это все ерунда “и томление духа”. Приблизительно с этим он приходил и уходил»[1 - Те воспоминания о Ерофееве, которые далее будут цитироваться по книжным, журнальным и интернет-источникам, мы сопроводим библиографическими отсылками. Мемуары, оставленные без отсылок, написаны или надиктованы специально по нашей просьбе.].

Сходно вспоминал об отношении Ерофеева к привычным социальным ценностям его самый близкий друг Владимир Муравьев: «У Венички было ощущение, что благополучная, обыденная жизнь – это подмена настоящей жизни, он разрушал ее»[2 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 573. Одни мемуаристы называют Ерофеева Венечкой, другие – Веничкой. Мы при цитировании сохраняем эту разность.]. О «неприкрепленности Ерофеева к земным вещам» говорит и сын Владимира Муравьева, Алексей. Отчасти похожее наблюдение, переведенное в плоскость человеческих отношений, находим в дневнике Натальи Шмельковой 1988 года: «Все спокойное, устоявшееся в один прекрасный момент начинает его раздражать. И тогда – не избежать провокаций с его стороны на ссору и даже на разрыв»[3 - Шмелькова Н. Последние дни Венедикта Ерофеева. Дневники. М., 2002, С. 91.]. Как «отвязанный, безнадежный и целомудренный» определила ерофеевский мир Нина Брагинская.

Но что? Ерофеев считал по-настоящему важным, ради чего он отказался от «благополучной, обыденной жизни»? Ясный ответ на этот вопрос дать очень трудно – как минимум, по двум причинам.

Первая причина: такой ответ предполагает использование «“хороших слов” и “мыслей”», по едкой из-за кавычек формуле Ольги Седаковой[4 - Седакова О. Несказанная речь на вечере Венедикта Ерофеева // Дружба народов. 1991. № 12. С. 265.], то есть прямолинейных определений, которых сам Ерофеев избегал как мог. «Самый большой грех по отношению к ближнему – говорить ему то, что он поймет с первого раза», – замечает Ерофеев в записной книжке 1964 года[5 - Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. М., 2005. С. 204.]. «Меньше всего Венедикт был склонен к открытости, к исповедальным разговорам о своей жизни. Он насмешливо и грубо оборонялся от попыток вызвать его на откровенность, выяснить мнение, мировоззрение и прочее», – пишет Елена Игнатова[6 - Игнатова Е. Венедикт // Время и мы (Нью-Йорк). 1993. № 122. С. 188.]. «Прямых слов он не любил; пафоса не выносил», – свидетельствует Людмила Евдокимова. «Он любил говорить: “давай только без высокопарщины”», – вспоминает Марк Гринберг. «Нет, ну надо же… Я, конечно, не буду отвечать на этот самый паскудный из всех вопросов…» – с явным раздражением отпарировал Ерофеев, когда интервьюер всего лишь поинтересовался у него: «Считаете ли вы себя интеллигентом?»[7 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 519–520. В записной книжке 1973 года Ерофеев сочувственно процитировал: «…у Г. П. Федотова определение понятия “русская интеллигенция”: “Русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей”» (Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. М., 2007. С. 77).]

Хорошее представление о том, насколько Ерофеев в этом смысле был строг, дает следующее его суждение из записной книжки 1973 года: «Не надо говорить о спектаклях “отлично”, “великолепно” и пр. А, например, так: “С самого начала спектакля ужасно хотел попысать, но не сходил до самого конца”»[8 - Там же. С. 415.].

Признаемся, что на предварительном этапе работы над этой книгой нас самих дважды одернули за использование «прямых слов». Когда мы спросили у Марка Гринберга, какова была ерофеевская «идейная программа», он ответил: «Если бы я употребил такое выражение, он бы засмеялся или, наверное, что-то злое сказал бы». А Ольга Седакова так отреагировала на наш вопрос, каковы были главные качества Ерофеева: «О, “главные качества”! Вот таких слов и таких идей – взять и выяснить “главные качества” – Венедикт решительно не переносил. Это было одно из его “главных качеств”. У него была свирепая аллергия на тривиальности». «Он очень тяжело, болезненно переваривал стандартность мышления», – отмечает и Сергей Шаров-Делоне.

Вторая причина, которая не дает легко сформулировать, чем в ценностной шкале Ерофеева были заменены «все ступеньки общественной лестницы», на самом деле – первая, потому что главная: внутренний мир Ерофеева был закрыт не только от далеких людей, но и от близких. В записной книжке 1965 года он отметил: «Я в последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных знаний. Но, возвышая, затемняет “ум и сердце”, делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри»[9 - Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 249.].

И мемуаристы рассказывают в унисон: «Он к себе особенно не подпускал» (Ирина Дмитренко); «Ерофеев что-то “излучал”. Доброта? Нет, не могу так сказать. Он был будто чем-то сильно переполнен, “загружен”. Каким-то неизвестным мне контентом, возможно, стихами или воспоминаниями, не знаю. Но он явно старался культурой вокруг не сорить. И тут он был лорд. Все вокруг Венедикта казались чуть проще, грубей, даже тогдашняя Ольга Седакова. Я бы рискнул назвать это нежностью, но необычной. Неброской, неаффектированной, со смещенным центром. Рассеянная нежность, проходящая по касательной, объектом которой, наверное, стать было нелегко»[10 - В дневниках Ерофеева 1986 года есть выписка из Брюсова: «у Брюс<ова>: “с небрежной нежностью”» (личный архив В. Ерофеева. Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).] (Глеб Павловский); «…всегда была ощутима некая нестыковка, суверенность, отсутствие в присутствии. Словно какой-то незримый экран находился меж ним и окружающими, даже самыми близкими и преданными. Спорить с ним было бесполезно и не нужно. Просто выдавал очередную порцию саркастических и парадоксальных формулировок. Не убеждал, не навязывал своего мнения. Просто знал истину, зримую лишь ему, пребывающему в ином измерении <…> Никогда он не был ясен. Ни вблизи, ни – тем более – издалече» (Анатолий Иванов)[11 - Иванов А. Как стеклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече // Знамя. 1998. № 9. С. 174.]; «Веня был человек очень закрытый, очень собранный, даже выпив, он таким оставался» (Александр Корноухов)[12 - Про Веничку. Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве. М., 2008. С. 110.]; «…внешним обликом, как ни странно, он немного напоминал пуританина, был застенчив, закрыт, что как-то не вязалось с представлениями о его пьяной жизни» (Наталья Четверикова)[13 - Там же. С. 151.]; «Он всегда умел очертить магический круг приватности – из двух-трех имен на обложках по тумбочке разложенных книжек, из блокнота с авторучкой наискось» (Пранас Яцкявичус (Моркус))[14 - Там же. С. 66–67.]; «Веня в быту был человеком по преимуществу молчаливым – я, признаться, не припомню, чтобы когда-нибудь в разговоре слышал от него больше 10–15 слов подряд. Он явно предпочитал слушать других, а не говорить сам» (Марк Фрейдкин)[15 - Фрейдкин М. Каша из топора. М., 2009. С. 300.]; «Бенедикт[16 - «Бенедикт» – одна из многочисленных форм шутливого именования Ерофеева, принятая среди друзей. – О. Л., М. С., И. С. В записной книжке 1966 года он сам перечисляет свои прозвища разных лет: «Вот клички:в 1955–57 гг. меня называют попросту “Веничка” (Москва),в 1957–58 гг. по мере поседения и повзросления – “Венедикт”,в 1959 г. – “Бэн”.в 1960 г. – “Бэн”, “граф”, “сам”,в 1961–62 г. – опять “Венедикт”.и с 1963 г. – снова поголовное “Веничка” (Влад<имир>, Кол<омна>)» (Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 440).], я думаю, открывался редко и очень немногим <…> Я часто ощущала, что он отчужден от людей, даже тех, с кем в хороших отношениях» (Лидия Любчикова[17 - Упоминается как Лида в поэме «Москва – Петушки» (глава «Черное – Купавна»).])[18 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 540.]. Вспомним еще раз определение Ниной Брагинской ерофеевского мира не только как «отвязанного», но и «целомудренного».

На память приходит стихотворение Тютчева «Silentium!»:

Молчи, скрывайся и таи

И чувства и мечты свои —

Пускай в душевной глубине

Встают и заходят оне

Безмолвно, как звезды в ночи, —

Любуйся ими – и молчи.

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.

Взрывая, возмутишь ключи, —

Питайся ими – и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум;

Их оглушит наружный шум,

Дневные разгонят лучи, —

Внимай их пенью – и молчи!..[19 - Тютчев Ф. Лирика: в 2 т. Т. 1. М., 1966. С. 46.]

В блокноте для записей 1959 года Ерофеев дважды обозначил тютчевским словом «silentium» нежелание говорить о тех или иных обстоятельствах своей жизни[20 - Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 14, 16.]. Из этого же «silentium», вероятно, выросла и его «антиколлективистская этика»[21 - Седакова О. Несказанная речь на вечере Венедикта Ерофеева. С. 265.], причем Ерофеев избегал вливаться не только во всяческие советские сообщества (как многие его современники), но и в антисоветские. «В литературном быту, – вспоминает Елена Игнатова, – Венедикт был из числа одиночек – не примыкал ни к какой “школе” или “направлению”, его не заботили соображения групповой тактики. Попытки привлечь его к “общему делу” были заведомо безнадежны: он отлынивал, не соглашался или просто ссорился с остальными»[22 - Игнатова Е. Венедикт. С. 185.]. «Я вынашиваю в себе тайну. Потому я капризен, меня тянет на кислое, на горькое, я отяжелел в своих душевных движениях», – полушутливо (уподобляя себя беременной женщине) отметил Ерофеев в записной книжке 1965 года[23 - Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 287.].

Однако и тютчевское стихотворение «Silentium!» не дает единственного ключа к разгадке всегдашнего молчания Венедикта Ерофеева о главном, поскольку оно слишком определенно и догматично[24 - Близкий приятель Ерофеева с конца 1960-х годов Андрей Архипов полагает, что тютчевское «Silentium!» мы вообще цитируем в этой книге напрасно: «Вы пишете, что даже “и тютчевское стихотворение «Silentium!» не дает единственного ключа к разгадке всегдашнего молчания Венедикта Ерофеева о главном”. А по-моему, оно просто никакого ключа не дает. Тютчевский лирический мудрец ни в чем не похож на Ерофеева и vice versa. Ерофеевское молчание не вынужденное, не от императива (“молчи”), и не от того, что, мол, “Азия-с, не поймут-с”».]. Восклицательный знак в заглавии этого стихотворения совсем не случаен, а Ерофеев, как мы уже поняли, пафоса и прямолинейности на дух не переносил. «Больше всего в людях мне нравится половинчатость и непоследовательность», – отметил он в записной книжке 1976 года[25 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 248.]. Приведем и очень точное наблюдение Бориса Сорокина: «Всякий раз, касаясь Венедикта, так или иначе вызывая его к жизни, мы вызываем к жизни и одно неотъемлемое его свойство: неопределимость, неуловимость его облика при всей терпкой его очевидности. И всякое более или менее конкретное “да” по его поводу само же возбуждает ответное “нет”, и – наоборот»[26 - Сорокин Б. «Во что посвящен председатель пира, или Всего лишь реплика по ходу чтения вслух статьи «Пир на 65-м км» // Книжное обозрение. Ex libris НГ. 1998. 22 октября.]. Ерофеев мог бы сказать о себе словами пастернаковского доктора Живаго: «Поймите, поймите, наконец, что все это не для меня <…> “кто сказал а, должен сказать бе” <…> – все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните»[27 - Пастернак Б. Доктор Живаго // Полное собрание сочинений с приложениями: в 11 т. Т. 4. М., 2004. С. 337.]. Мог бы, но никогда не сказал бы по той простой причине, что терпеть не мог вступать в идеологические споры[28 - «Я просто не помню, чтобы он рассуждал или спорил (о Боре Сорокине, у которого была репутация идеалиста-девственника, но и постоянно дискутирующего мыслителя, Ерофеев говорил: “Боря Сорокин размножается спорами”)», – вспоминает тот же Архипов.].

Подобный подход к жизни задачу биографов Ерофеева, конечно же, не облегчает. «Поведение – вот такое немножко разное, не всегда последовательное» – эта характеристика Ерофеева из воспоминаний Людмилы Евдокимовой может быть легко проиллюстрирована контрпримерами даже к тем немногочисленным фрагментам из воспоминаний о нем, которые мы успели тут привести.

«Он разрушал благополучную жизнь», – пишет Владимир Муравьев. И он же уточняет: Ерофеев «ничего не имел против бытового комфорта»[29 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 583.]. «Благосостояние ему не только шло, но и, внезапно оказалось, всегда было втайне желанно», – вторит Пранас Яцкявичус (Моркус)[30 - Про Веничку. С. 67.]. Отсюда – с одной стороны: «…сейчас бы сказали, что похож был Веня на бомжа, но тогда такого слова не употребляли» (из мемуаров Риммы Выговской)[31 - Там же. С. 48.]. А с другой: «В ладно скроенном, хорошо сидящем на нем москвошвеевском пиджаке <…> Он выглядел как голливудский актер, играющий сильных личностей, героев-одиночек» (из воспоминаний Виктора Баженова)[32 - Баженов В. Фотоувеличение. Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев // Знамя. 2016. № 10. С. 133.]. Приведем и неожиданный портрет Ерофеева из мемуарного очерка Виктора Иоэльса: «На пришедшем был великолепно сшитый, тогда очень модный, синий клубный пиджак с золотыми пуговицами, явно не московского пошива рубашка, светлые, хорошо отглаженные брюки – мои гости так не одевались»[33 - Про Веничку. С. 176.].

Взгляд на внешний мир и людей «издалека, глазами “Неутешного горя” или чего-то в этом роде» не мешал Ерофееву быть по-детски смешливым. «Один раз мы до того с ним досмеялись, что уже не могли остановиться, – вспоминала Лидия Любчикова, – я ему показала палец, он закатился, перегнулся, прижал руки к животу, уже болевшему от смеха. Для него очень характерно было так смеяться – практически ни от чего, как в детстве – все смешно. Я в нем много видела ребяческого, наивного, нежного»[34 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 540.]. «В небольшой группе, пока еще не начиналась попойка, он был очень смешлив. Я сам это видел много раз», – подтверждает Андрей Архипов. И он же свидетельствует: «По “природе” Ерофеев был совершенно здоровый тип, сангвиник. Чисто физически он был намного сильнее и привлекательнее “среднего”. Эта привлекательность впечатляла. Если потом ее забывали ради чего-то “внутреннего”, то это была большая ошибка наблюдателя». «Веня был веселый. Худшее, что он мог сказать о человеке: “Совершенно безулыбчивый” – вспоминает Марк Гринберг. – А сам он как-то замечательно улыбался. Слово “веселый”, надо, конечно, уточнить. Он был совсем не из тех, кто в обществе сыплет анекдотами, хотя вполне мог ценить это в других… Нет, в нем было прекрасное сочетание готовности видеть смешное, улыбаться. Он не так уж много смеялся – скорее именно улыбался, но как бы на грани смеха. Меня эта улыбка завораживала, почти на бессознательном уровне, этого не передать. Какой-то я в ней чувствовал особый знак внутренней музыкальности». С нежностью вспоминал об улыбке Ерофеева и его младший друг Сергей Филиппов: «У него потрясающей была улыбка. Сначала вот тут вот уголки глаз начинали улыбаться, а потом это доходило до губ, и он всегда немножко как-то… Ну, знаете, вот человек, который рот сдерживает, чтобы не расплыться в полной улыбке. Ну, может быть, это была и такая… ну… отрепетированная, я не знаю, модель улыбки. Но всегда она была абсолютно искренна и очень такая, что называется, “лучезарная”. Вот. Всегда такой кусочек солнышка, да, появлялся – разгорался»[35 - Интервью Игоря Сорокина с Сергеем Филипповым 9 октября 2015 года. URL: https://artkommarchive.ru/filippov-s.].

При всей свойственной ему закрытости и даже некоторой отчужденности, Ерофеев был совсем не прочь поболтать с симпатичными ему людьми. «Мы проговорили несколько часов. Уже и автобусы пошли, и чай заваривался несколько раз, а Венедикт не спешил уходить», – вспоминает Елена Игнатова[36 - Игнатова Е. Венедикт. С. 185.]. «Когда он чувствовал себя комфортно, он был интересным собеседником, он включался. По моим детским ощущениям у меня нет впечатления, что он был человеком, замкнутым в алкогольном угаре», – рассказывает Алексей Муравьев.

Даже, казалось бы, бесспорное суждение о том, что Ерофеев всячески избегал «хороших слов» и «мыслей» на самом деле нуждается в серьезном уточнении. «Он огорчался не всяким “хорошим словом” (или “мыслью”), – пишет Андрей Архипов, – а только таким, которое не было, как говорится, выстрадано. Серьезному собеседнику (подлинно серьезному) он никогда бы не попенял на “мысли” и “слова”. Как-то раз Ерофеев сказал: “Какая гадость. Был вчера в гостях; там все говорили, и каждый начинал словами «Моя концепция такова…»”. Ну конечно, гадость. Но гадко не желание отчетливости (“концепция”), а напыщенность, непережитость слов». «Мне было тогда семнадцать лет – я был молодой совсем. И мы с Веней разговаривали каждый день, – вспоминает Сергей Шаров-Делоне. – Обсуждения литературы, жизни, людей, ситуаций. Я должен сказать, что в силу, видимо, того, кто меня воспитывал – мои бабушка с дедушкой, которые дореволюционные сильно, я был очень сильный консерватор в литературе. И мое понимание литературы более-менее современной – абсурдистов, например, – все это возникло благодаря Вене[37 - Сравните со свидетельством Бориса Сорокина: «С Заболоцким меня познакомил Венедикт. Естественным с его стороны было бы дать мне “Столбцы”. А он знал, что я не очень люблю подобные вещи, и дал мне очень странную вещь Заболоцкого – кажется, самую странную его вещь – “Лодейников”». – О. Л., М. С., И. С.]. Когда он просто заставлял: “Подожди, подожди, подожди. Ты, прежде чем говорить «нет», посмотри вот на это”. Подсовывал чтение и обсуждал со мной. Мое восприятие литературы в огромной степени – от него. От него – не в том смысле, что это его взгляд, а оттого, что он заставил на это посмотреть, убедил на это посмотреть»[38 - О наставничестве со стороны Ерофеева вспоминает и Сергей Филиппов (Интервью Игоря Сорокина с Сергеем Филипповым. Сравните также с фрагментом воспоминаний о Ерофееве племянницы – Елены Даутовой: «Для меня Вена был прежде всего доброжелательным, очень образованным, жизнерадостным человеком. В мои школьные годы <…> Вена составил для меня огромный список знаменитых произведений русских, англичан, французов. Это была своего рода энциклопедия шедевров, которые нужно прочитать, на его взгляд, обязательно <…> Сейчас я хорошо понимаю, что все самое лучшее и важное было прочитано тогда, в последних классах школьной жизни. И благодаря Венедикту я могу себя считать более или менее образованным человеком» (Про Веничку. С. 32–33).].

В больших компаниях Ерофеев почти всегда бывал молчаливым, но окружал он себя людьми с видимым удовольствием и роли немногословного верховного арбитра на античном пиру не чурался. Многие вспоминают о любимой позе Ерофеева во время шумных застолий и возлияний: он, как правило, «возлежал», «подперев голову кулаком» (из воспоминаний Игоря Авдиева[39 - Выведен в поэме «Москва – Петушки» как Черноусый (Глава «43-й километр – Храпуново» и далее) и министр обороны в главе «Воиново – Усад».])[40 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 547.], и внимательно созерцал происходящее. «Я не лежу, а простираюсь», – отметил Ерофеев в записной книжке 1965 года[41 - Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 291.]. Он часто отказывался от активных проявлений собственной воли, позволяя жизненному потоку полностью захватить себя, и наблюдал за непосредственно касающимися его событиями с любопытством постороннего. «Веня никогда не сопротивлялся тому, что с ним происходило», – говорит Жанна Герасимова.

Так, может быть, и нам не пробовать искать главного в Венедикте Ерофееве, а выбрать позицию наблюдателей и в хронологическом порядке перечислить факты, из которых сложилась его биография? Эти факты можно было бы расцветить колоритными фрагментами из мемуаров о Ерофееве и цитатами из само?й поэмы. Тогда мы бы почти наверняка избежали упреков в нетактичности и тривиальности умозаключений.

Однако в этом случае наша книга неизбежно сместилась бы от жизнеописания Ерофеева к опыту в несколько ином, хотя и весьма достойном жанре – биографической хроники, которая, между прочим, уже составлена и опубликована[42 - Летопись жизни и творчества Венедикта Ерофеева / Сост. В. Э. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1. В своей работе В. Берлин использовал материалы Е. Шталя, дополнив их самостоятельно собранными мемуарами и документами. К сожалению, пользоваться этим источником следует с большой осторожностью, поскольку в нем содержатся многочисленные ошибки и стилистические вольности.]. Мы же все-таки попытаемся – бережно и избегая штампов – предложить осторожные варианты ответа на вопрос: какие «чувства и мечты» были по-настоящему важны для Ерофеева?

В этом нам помогут в первую очередь его собственные тексты, в которых все-таки отыскиваются прямые высказывания о главном. Так, 6 июля 1966 года Ерофеев отметил в записной книжке: «Великолепное “все равно”. Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и потому смешна озабоченность всяким вздором). А у них это – только в самые высокие минуты, т. е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особенной утраты. Это можно было бы развить»[43 - Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 471.].

Наблюдение из записной книжки Ерофеев «развил» в том монологе повествователя «Москвы – Петушков», на который опирается Ольга Седакова, говоря об авторе поэмы. Вот этот знаменитый монолог: «Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: “Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!” А мне удивлялись и говорили: “Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?” А я говорил: “О, не знаю, не знаю! Но есть”.

Я не утверждаю, что мне – теперь – истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво – сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем “скорби” и “страха”. Назовем хоть так. Вот: “скорби” и “страха” больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, “мое прекрасное сердце” источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! – хоть это-то поймите!»[44 - Ерофеев В. Москва – Петушки // Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 144. Далее поэма цитируется в нашей книге по этому изданию с указанием в круглых скобках номера страницы.].

Мы видим, что текст «Москвы – Петушков» говорит об авторе поэмы едва ли не больше и откровеннее, чем воспоминания о нем, а также дневники, письма и другие документы эпохи. Поэтому биографические главы о жизненном пути Венедикта Ерофеева будут чередоваться в нашей книге с филологическими фрагментами о его поэме, в которой, как известно, рассказывается об одном дне Венички Ерофеева. Точкой схождения биографических и филологических фрагментов станет рассказ о смерти автора и повествователя «Москвы – Петушков»[45 - Насколько Венедикт Ерофеев был похож на Веничку из «Москвы – Петушков»? Варианты ответа на этот вопрос мы постараемся предложить в книге, пока же лишь обратим внимание на то обстоятельство, что мемуаристы в данном случае не единодушны. «Они почти совпадают», – полагает Ольга Седакова. «Веничка совсем не похож на Венедикта», – считает Елена Игнатова. «Похож. Но не тот же самый, – говорит Жанна Герасимова. – Веничка в “Петушках” все время в закрытом состоянии, в состоянии мышления и анализа. Ерофеев такой и был. Но в “Петушках” он этот анализ описывает, а в реальной жизни он никогда ничего не рассказывал. Я думаю, что в “Петушках” он открывал то, что у него внутри. Дух в “Петушках” – это его. Его аура».].

Наверное, следует сказать несколько слов о способе подачи и обработки материала в этой книге, опробованном нами при написании биографий Осипа Мандельштама, Сергея Есенина и Николая Олейникова[46 - Лекманов О., Свердлов М. Сергей Есенин. Биография. М., 2011; Лекманов О. Осип Мандельштам: ворованный воздух: Биография. М., 2016; Олейников Н. Число неизреченного / Сост., вступ. очерк, подготовка текста и примеч. О. Лекманова и М. Свердлова. М., 2016.]. Далее мы как можно больше места предоставим мемуарным высказываниям современников о Ерофееве, которые в совокупности и должны будут составить его целостный и менявшийся со временем портрет. Себе мы отвели роль отборщиков, тематических классификаторов, а также проверщиков всего этого материала на фактологическую точность. Также свою задачу мы видели в уловлении, подчеркивании и, по возможности, интерпретации противоречий между точками зрения мемуаристов на личность Ерофеева.

Завершим предисловие предупреждением, которое нужно постоянно держать в уме читателям биографии любого публичного человека, и уж тем более автора, обладавшего столь специфической славой, как Ерофеев. Именно для его случая это предупреждение четко сформулировал специалист по творчеству Саши Черного и ерофеевский приятель Анатолий Иванов: «Веня наплодил уйму легенд, “дез” и апокрифов о себе, пестовал их и множил. Всяческого дуракаваляния и фуфлогонства[47 - Сравните с отрывком из письма Ерофеева переводчице Эльжбете Вари: «Вам кажется нелепым “в назидание народам древности”. Так ведь это обыкновеннейшее дуракаваляние и фиглярство» (Неизвестный Веничка // Новая газета. 2006. № 74. 28 сентября). Курсив наш. – О. Л., М. С., И. С.] в его изустных высказываниях хоть отбавляй. Меж тем стараниями апостолов – его приятелей и почитателей – это “Евангелие от Ерофеева” получило широкое хождение. И не завидую тем, кто возьмется за подлинное, немифологизированное жизнеописание Венедикта Васильевича Ерофеева. Отделить истинность от театрализации жизни непросто. Каков он настоящий, видимо, до конца не знает никто»[48 - Иванов А. Как стеклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече. С. 170.]. Конечно же, «до конца» не узнали этого и мы, и нам часто далее придется пользоваться биографическими сведениями, исходящими от самого? Ерофеева и его «апостолов», поскольку иной информации о некоторых этапах его жизни просто не сохранилось. Но иногда подобные факты все же удалось подтвердить или опровергнуть, обращаясь к другим источникам.

Мы хотим сказать большое спасибо Анне Авдиевой, Александру Агапову, Наталье Архиповой, Андрею Архипову, Дмитрию Баку, Наталье Беляевой, Андрею Бильжо, Александре Борисенко, Владимиру Величанскому, Жанне Герасимовой, Андрею Геннадиеву, Янушу Гжелёнзке, Елизавете Горжевской, Марку Гринбергу, Ирине Дмитренко, Даниле Дубшину, Людмиле Евдокимовой, Елизавете Епифановой, Шалве Епхошвили, Александру Жолковскому, Андрею Зорину, Елене Игнатовой, Нине Ильиной, Игорю Иртеньеву, Дмитрию Ицковичу, Бахыту Кенжееву, Наталии Ким, Юлию Киму, Льву Кобякову, Михаилу Комарову, Николаю Котрелеву, Александру Кравецкому, Юлии Красносельской, Александру Кронику, Александру Кротову, Юрию Кублановскому, Анатолию Кузовкину, Александру Кушнеру, Филиппу Лекманову, Дине Магомедовой, Павлу Матвееву, Михаилу Мейлаху, Надежде Муравьевой, Алексею Муравьеву, Алексею Нейману, Ольге Неклюдовой, Анне Обориной, Марии-Елене Овчинниковой, Глебу Павловскому, Лиле Панн, Анне Петяевой, Галине Погожевой, Евгению Попову, Елене Романовой, Ольге Савенковой, Ольге Седаковой, Борису Сорокину, Ирине Тосунян, Борису Успенскому, Валентине Филипповской, Нине Фроловой, Сергею Хоружему, Валерии Черных, Нине Черкес-Гжелоньской, Сергею Шарову-Делоне, Наталье Шмельковой, Татьяне Щербине и сотрудникам общества «Мемориал» – Алексею Макарову и Александру Черкасову.

Мы благодарим также сотрудников Хибинского литературного музея Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А. М. Горького (г. Кировск), сотрудников Музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» (г. Коломна) и его директора Екатерину Ойнас.

Отдельно благодарим за всестороннюю помощь исследователя жизни Ерофеева и создателя литературного музея его имени Евгения Шталя.

Особая признательность Галине Анатольевне Ерофеевой – за предоставленные материалы и доброжелательное содействие.

Благодарим за профессионализм Анну Колесникову и всю Редакцию Елены Шубиной.

Книга написана в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 году.

Глава первая

Венедикт:

Кольский полуостров – Москва

24 октября 1938 года в поселке гидростроителей Нива-3, располагавшемся на окраине города Кандалакша (Кольский полуостров, Мурманская область), у начальника станции Чупа Кировской железной дороги Василия Васильевича Ерофеева и домохозяйки Анны Андреевны Ерофеевой (в девичестве Гущиной) родился сын, который стал пятым и последним ребенком в семье. До этого в 1925 году на свет появилась старшая дочь Тамара, в 1928 – старший сын Юрий, в 1931 – дочь Нина, в 1937 – предпоследний сын Борис. «Моя Родина в 1938 г., когда вынашивала меня, была в интересном положении», – отметит Ерофеев в записной книжке 1978 года[49 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 412.].

«Младшего сына мама назвала необычно – Венедикт, – вспоминала самая старшая сестра Ерофеева, Тамара Гущина. – Это имя ей давно нравилось и было связано с воспоминаниями молодости: рядом с их селом было большое имение помещика Ерофеева, у которого сына звали Венедиктом. Может, Венедикт и сам по себе ей нравился, были какие-нибудь романтические воспоминания – не знаю. Но мама и мы все – семья, родственники – называли его не Веня, а Вена, потому что Веня, как мама объясняла, это уменьшительное от Вениамина. Вена был всеобщим любимцем: тихий, кроткий, худенький мальчик»[50 - Ерофеев В. Письма к сестре // Театр. 1992. № 9. С. 122. В неопубликованном варианте своих воспоминаний Тамара Гущина сообщает, что имя Венедикт «было не редким в селе» Елшанка. (Личный архив В. Ерофеева. Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой.)]. «Вена (мы так его звали в семье) своим именем очень был доволен. Нас с сестрой назвали Нина и Тамара. “Мам, – спрашивала я, – ну что же ты нам грузинские имена дала?” Мама отвечала: “А ты хотела бы, чтобы я тебя назвала Искрой?” Я родилась в 1931 году, тогда это имя было модно. Мама шутила, конечно», – рассказывает еще одна старшая сестра Венедикта – Нина Фролова[51 - Коктейль Ерофеева. Сестра культового писателя Нина Фролова: «От него всего можно было ожидать!» // Московский комсомолец. 2013. 22 октября.].

Она же с понятной обидой говорит о том, что младший брат, став взрослым и сойдя с обычной социальной орбиты, долгое время демонстративно не придавал никакого значения родственным связям и чувствам: «Когда жил у нас в Славянске, без конца моего мужа подкалывал тем, что он партийный человек, а сам при этом был у него на работе подчиненным. Но Юрий, как гостеприимный хозяин, терпеливо все это сносил, а он заявлял: “Я не признаю никаких родственных отношений. Приходится пользоваться, так же как, вот, пользоваться туалетом приходится”»[52 - Телепрограмма «Острова» (автор и режиссер Светлана Быченко) // URL: https://www.youtube.com/watch?v=JvFp_0cxoQk. Далее: Острова.]. Досадует Нина Фролова и на то, каким Ерофеев вывел в одном из своих юношеских произведений их отца: «Вена ведь в “Записках психопата” называет подлинные фамилии, а пишет чушь собачью о самых близких людях. Отца изображает там, что он такой был пьяница! Чуть ли прямо не напился и уснул головой в тарелке»[53 - Острова.]. Речь идет о том, изобилующем натуралистическими подробностями фрагменте из эпатажной ранней прозы Ерофеева, в котором «отец» «медленно поднимает седую голову из тарелки; физиономия – сморщенная, в усах – лапша». Затем он наливает водки сыну «Веньке» и материт жену[54 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 32. Уже по детали про лапшу, вряд ли случайно напоминающей знаменитую строку из Маяковского: «Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста…» из стихотворения «Нате!», можно предположить, что мы имеем дело с художественной прозой, а не с подлинными воспоминаниями. – О. Л., М. С., И. С.]. «Папа был такой аккуратист, такой был чистюля, чтобы он себе такое позволил… – возмущается Нина Фролова. – Он говорил: “Как это может мужчина упасть? Я в своей жизни не упал ни разу!”»[55 - Острова.] Однако Тамара Гущина прибавляет: «Когда папа вышел из заключения, это был уже не тот человек. Когда он зарплату получал, ему нужно было обязательно напиться, поплакать»[56 - Там же.].

В позднем интервью Леониду Прудовскому[57 - «Насколько я могу судить, по-настоящему “разговорить” его смог лишь Леонид Прудовский, а потому в его интервью Веничка дурака валяет свободно и весело», – говорит Анна Муравьева (Про Веничку. С. 256).] Ерофеев, отчасти подначиваемый собеседником, рассказывает о семье и детстве не с надрывно-истерической интонацией, характерной для «Записок психопата», а с шутливо-ернической, как бы руководствуясь собственным рецептом из записной книжки 1972 года («Не самоирония, а самоглумление, самоподтрунивание»[58 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 36.]): «Родители были грустная мамочка и очень веселый папочка. Он был начальник станции. <…> <П>апеньку в 38-м году, когда я родился, только и видели. И действительно, папеньку мы увидели только в 54-м. Естественно, по 58-й статье. Припомнили ему, что он по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол»[59 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 489. По просьбе сестры Венедикта, Нины Фроловой, мы купировали фрагмент, в котором Ерофеев указывает в качестве причины ареста якобы имевшие место неосторожные любовные связи отца. Никакой подтверждающей эту версию информацией мы не располагаем. «Венедикт был пьян, когда давал это интервью», – комментирует Нина Фролова. – О. Л., М. С., И. С.].

Не хочется выступать здесь в роли доморощенных психоаналитиков и множить банальности, но почти невозможно отделаться от ощущения, что, рассказывая это, Ерофеев привычно уходил от серьезного и больного для него разговора о своем детстве. А оно было очень тяжелым даже на фоне трудного взросления всего поколения советских людей, родившихся незадолго до начала Великой Отечественной войны. Показательная деталь: в интервью Прудовскому Ерофеев намеренно и весьма сильно исказил реальные факты, ведь на самом деле его отца арестовали не в 1938 году, сразу после рождения младшего сына, а в 1945 году, когда Венедикту было уже почти семь лет. Не для того ли это делалось, чтобы «вычеркнуть» из своего раннего детства отца и, таким образом, избежать дотошных расспросов о нем?[60 - Впрочем, Сергею Куняеву и Светлане Мельниковой Ерофеев в интервью того же 1990 года об аресте отца рассказал, в хронологии не путаясь (Ерофеев В. «Я бы Кагановичу въехал в морду…» // День литературы. 2000. 15 февраля).] «Сам Веня о Тамаре Васильевне (сестре) говорил, а о родителях – никогда», – пишет Людмила Евдокимова. «Венька никогда не говорил о своей семье и близких», – вспоминает и сосед Ерофеева по общежитию в Орехово-Зуевском педагогическом институте Виктор Евсеев[61 - Евсеев В. Он был белой вороной // Орехово-Зуево. Орехово-Зуевский литературный альманах. Ежегодное литературное приложение к газете «Ореховские вести». Вып. 2. 2007. С. 466. Далее: Орехово-Зуевский литературный альманах.]. «Не то чтобы Веничка об этом рассказывал, но мы знали, что его отец был репрессирован, что для него это была трагедия. А так чтобы он рассказывал что-нибудь действительно на разрыв аорты о своем детстве, нет, не особо он любил об этом распространяться», – свидетельствует поэт Вячеслав Улитин, познакомившийся с Венедиктом во Владимире в начале 1960-х годов[62 - Интервью В. Улитина А. Агапову (телеграм-канал «Слова и буквы») // URL: https://t.me/wordsandletters/109.].

Если Ерофеев все-таки заводил с приятелями речь о семье и об отце, то часто украшал эти истории абсолютно фантастическими подробностями. «Он мне рассказывал о детстве, о станции Чупа, – вспоминает прозаик Евгений Попов. – Он же мне сказал, что его отец был начальником станции маленькой около Чупы. А потом, когда пришли фашисты – не то финны, не то немцы, его заставили быть начальником этой же станции, и потом, когда советская власть возвратилась, – финнов выгнали, его посадили за сотрудничество с врагом. Причем Венедикт Васильич мне это рассказывал буквально со слезами на глазах. Я ушел просто на крыльях оттуда – очень был растроган этой историей, пока не оказался в Чупе и не узнал, что ее не брали ни немцы, ни финны. Она не была завоевана, это раз, и второе, что отца Венедикта Васильевича Ерофеева посадили не за сотрудничество с врагом».

Попробуем же здесь восстановить подлинную хронологию событий.

«Родители наши из Ульяновской области, с Поволжья», – вспоминает Нина Фролова[63 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 529.]. Село, откуда отец и мать были родом, называется Елшанка, состояло оно в 1920-е годы из более чем пятисот дворов. До революции Ерофеевы в селе считались крепкими середняками – в их хозяйстве имелись корова и лошадь. Василий Васильевич Ерофеев родился 22 июля 1900 года (по старому стилю) и был крещен на следующий день. В Метрической книге Симбирской духовной консистории сохранилась запись об этом событии, в которой упомянуты родители младенца: «села Елшанки однодворец» Василий Константинович Ерофеев «и законная жена его» Дарья Афанасьевна[64 - Девичья фамилия – Кузнецова. – О. Л., М. С., И. С.], «оба православные»[65 - Личный архив В. Ерофеева (материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой). Однодворцем называли происходящего из служилых людей владельца небольшого (в один двор) земельного участка.]. На Анне Гущиной Василий Ерофеев женился в начале 1920-х годов, а летом 1925 года молодая пара снялась с насиженных мест. «Отец и его братья уехали на Север и все стали железнодорожниками, – рассказывает Нина Фролова, – В общем-то, наше детство на Кольском полуострове было такое нищее, что и вспоминать его не хочется. Но отцу полагались бесплатные билеты, и мы каждый год ездили на родину, в его деревню»[66 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 529.].

Нужно сразу же отметить, что никакие тяготы нищего детства не мешали Венедикту Ерофееву уже во взрослой жизни совершать ностальгические поездки на родину. «Что? он любил точно и безоговорочно, так это свой Кольский полуостров, – вспоминает Марк Гринберг. – Рассказывал про тамошние чудесные горы и возвышенности, названия которых оканчиваются на – чорр. И какие там прекрасные виды. И в какое-то лето он говорит: “Ну, давай уже, поехали, увидишь, как там…” Мы не смогли по какой-то причине поехать, а сам он поехал – спальник взял у меня и с кем-то поехал». «Он долго <…> вынашивал планы, и хотел опять побывать у себя на родине, – со слов Венедикта объясняет Сергей Филиппов участие Ерофеева в аэрологической экспедиции на Кольском полуострове в 1976 году и свидетельствует, что Ерофеев «перерисовывал себе топографические карты» Кольского полуострова. «Вот так ему хотелось как-то запечатлеть <…> в памяти или где, этот Кольский»[67 - Интервью Игоря Сорокина с Сергеем Филипповым 9 октября 2015 года // «Коммунальная Одиссея» / Проект под эгидой музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». URL: https://art-kommarchive.ru/filippov-s (https://artkommarchive.ru/filippov-s).]. «…Я родом из Мурманска и сказала ему об этом, – делится воспоминаниями о своей первой встрече с Ерофеевым Елена Романова. – Глаза потеплели, мы выпили по рюмочке. “Поехали на родину!” В. Е. говорил о заполярном детстве, о том, что с детства любит загадочные слова, которые произносили местные лопари, но которых нет ни в одном словаре». «С грустью поделился со мной, что каждый день во сне видит Кольский…» – записала в дневнике Наталья Шмелькова впечатления от одной из встреч с Ерофеевым в 1988 году, в палате онкологического центра[68 - Шмелькова Н. Последние дни Венедикта Ерофеева. Дневники. С. 120.].

В мемуарах о зрелом Венедикте Ерофееве, написанных Еленой Игнатовой, выразительно воспроизводится атмосфера, царившая на провинциальных железнодорожных станциях времен его раннего детства: «…выяснилось и некоторое сходство в наших родословных. Его родители и моя мама родом из Поволжья; и его отец, и мой служили начальниками железнодорожных станций. Я навсегда полюбила особый пристанционный мирок детства – с запахом мазута, бархо?тками на клумбе вокруг гипсового памятника вождю, платформами дрезин и ни с чем не сравнимым стуком колес, под который так крепко спалось. Казалось, мы чудесным образом встретились – земляки из провинциальной, сельской России послевоенных лет. В произвольном, с припоминанием случайных примет того мира разговоре не было сказано о том, как трудно приживаться (а, в общем, и не прижились) в мире, который нас окружал. Жизнь далековато отнесла нас от трагической идиллии детства, но многое было усвоено там накрепко. То, что помню и люблю я, оказалось понятным и Венедикту»[69 - Игнатова Е. Венедикт. С. 186.].

Идиллического в детстве Ерофеева оставалось чем дальше, тем меньше, однако период его младенчества, кажется, был для всей семьи относительно благополучным. В годы, предшествующие рождению младшего сына (1936 и 1937), Василий Ерофеев получал за «безаварийную работу» Наркомовскую премию, благодаря его должности семья была обеспечена бесплатным жильем в доме железнодорожников всего в нескольких шагах от станции Чупа.

«У нас был патефон, – вспоминает Нина Фролова. – Пластинки покупали всякие, например речи Ленина, “Замучен тяжелой неволей” (любимая песня Ильича), “Фарандола” Бизе, “Песня пьяных монахов” и т. д.»[70 - Про Веничку. С. 9.].

«Песню пьяных монахов» из оперы «Монна Марианна» (музыка Ю. Левитина, либретто Н. Толстой), оседлав совок и кочергу, любили исполнять младшие братья – Борис и Венедикт:

Ехал монах на хромом осле.

Задремал на седле.

Рядом красотка гнала овцу

И обратилась так к отцу:

«Отец простой, молю, постой,

На рынок подвези меня с овцой…»

В подражанье «Фарандоле» Жоржа Бизе сочинил для сына собственную «поросячью фарандолу» главный герой и рассказчик поэмы «Москва – Петушки»: «Там та-ки-е милые, смешные чер-те-нят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик…» (147)

В записной книжке Ерофеева 1977 года приводится еще одно его «любимое стихотворение детства»:

Гром гремит, земля трясется.

Поп на курице несется,

Попадья идет пешком,

Чешет попу гребешком[71 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 302.].

«Папочка» Венедикта, судя по воспоминаниям Тамары Гущиной, тогда действительно, был «очень веселым»: «…высокий, стройный, с роскошной шевелюрой на голове, он был большим оптимистом и любил напевать революционные песни. Чаще других затягивал “Братишка наш, Буденный” или “Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка…”»[72 - Ерофеев В. Письма к сестре. С. 122.] «У отца, мне сестры говорили, был замечательный голос», – рассказывала вторая жена Ерофеева, Галина[73 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 603.]. Не была в то время «грустной» и «мамочка». Сестра Венедикта Тамара вспоминала: «Чувство юмора у нее было замечательное. Мама всегда была центром внимания в молодости, центром притяжения. Вокруг нее всегда крутилась молодежь: “Анюта сейчас что-нибудь такое сказанет, что все будут хохотать”»[74 - Ерофеев В. Письма к сестре. С. 123.].

В начале войны Василия Васильевича почти сразу же перевели дежурным на станцию Хибины. «Как только началась война, через станцию пошли бесконечные воинские составы с вооружением, солдатами. И сразу же начались налеты немецкой авиации, – вспоминала Тамара Гущина. – Как только загудят самолеты, мама кричит: “Тамара, бери скорее ребятишек, бегите в лес!” Я хватаю Борю и Вену за ручонки, и все бежим в лес. А самолеты над нами разворачиваются и где-то поблизости бросают бомбы. Мама в панике, что нас под бомбежку послала, бежит к нам… Один самолет подбили на наших глазах. Он загорелся и стал падать – вот уж тут мы торжествовали»[75 - Мешкова Н. Венедикт Ерофеев – наш земляк // Интернет-журнал Лицей. 2000. № 5. 2 мая. URL: https://gazeta-licey.ru/culture/literature/588-venedikt-erofeev.].

В августе 1941 года мать и дети уехали сначала в село Нижняя Тойма Архангельской области, а потом – в родную для Анны Ерофеевой Елшанку. «Больше месяца мы были в дороге, – свидетельствует Нина Фролова. – Сначала поездом до Кандалакши, потом в трюме грузового парохода до Архангельска, по Северной Двине до Котласа. На какой-то из пересадок мы спали на перроне, а Борю и Вену взяли на ночь в детскую комнату. Когда все дети спали, наши братья собрали всю обувь и сделали из нее железнодорожный состав, играли в поезда, чем очень удивили воспитательницу. Потом мы плыли по Волге в барже из-под соли, нас буксировал пароход. Ночью пароход оставил нас посреди реки. Несколько дней мы плавали, голодали. Потом нас причалили к пристани, и некоторое время мы жили в каком-то колхозе, в Чувашии»[76 - Про Веничку. С. 8.].

«Ехали больше месяца, потому что нас везде высаживали, – вторит рассказу сестры Тамара Гущина. – Ночевали на перронах, на тротуарах, расстелив свои домашние постели. Вокзалы были забиты битком. Вначале нам еще давали хлеб – мама предъявляла документы, что у нее пятеро детей. А когда добрались до Горького, начались самые наши неприятные дни. Спали на траве, около Волги. Нигде ни куска хлеба не могли получить. Власти обращались с одной просьбой: “Уезжайте – город забит. Тысячи эвакуированных, кормить нечем. Вас на пароходе или барже покормят”. Но все оказалось не так, просто надо было как-то разгрузить город. Через несколько суток мы, совершенно голодные, погрузились ночью на баржу из-под соли. Утром вспомнили про обещание покормить нас. Люди кричали на пароход, который волочил нашу баржу по Волге: “Когда же нам дадут хлеба?” И вдруг к нам обращается капитан парохода и говорит: “Товарищи! Мы ничем не можем вам помочь – для вас у нас хлеба нет”. Нас на барже примерно с тысячу человек было, все кричат, плачут, есть требуют. Помню, Боря все время канючил: “Хлеб-ца, хлеб-ца”. А Вена – молчал. Пароход оставил нас посреди Волги и ушел. Мы сутки находились посреди реки, пока какой-то буксирный пароходик не подтянул нас к пристани в Чувашии. Из ближнего колхоза, видимо, хлеб привезли – теплый, только что испеченный. Мама принесла буханочку, мы сразу набросились, а она остановила: “Нет-нет! Только по куску! Больше нельзя, а то как бы не было плохо”»[77 - Мешкова Н. Венедикт Ерофеев – наш земляк.].

«В Елшанке нас не ждали, – рассказывает Тамара Гущина. – У дедушки, Василия Константиновича, уже жила семья младшего сына Павла и приехала семья Ивана из Керети. Нам места не было. Мы поселились в пустующем доме младшей маминой сестры Натальи. Дедушка принес нам мешок муки и что-то еще из продуктов, но для такой оравушки это было ненадолго. Своих запасов не было, и продать было нечего»[78 - Личный архив В. Ерофеева (материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).]. Дом, в котором мать с детьми поселились в Елшанке, не был приспособлен для житья: «печь дымила, всегда было холодно» (из воспоминаний Нины Фроловой)[79 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 530.]. К этому времени будто бы относятся первые и «самые траурные» воспоминания Венедикта Ерофеева о себе: «Покойная мать сказала всем старшим братьям и сестрам – подойдите к кроватке и попрощайтесь с ним. Со мной то есть»[80 - Там же.]. Подлинность этого эпизода опровергает Нина Фролова: «Да нет, это венедиктова фантазия. Такого не было». Однако сгустил краски Ерофеев не очень сильно: «Рахит был у него – животик большой, косолапить стал. Он невзгоды переносил болезненнее всех нас», – поясняла Тамара Гущина[81 - Мешкова Н. Венедикт Ерофеев – наш земляк.].

Однако все обошлось. Зимой 1941–1942 годов Ерофеевых, как и многие эвакуированные семьи в то время, спасла мерзлая картошка с неубранных осенью колхозных полей. Так что тогда самые страшные времена для семьи еще не настали. «Керосин берегли, сумерничали: и, чтобы время так не проходило, мама начинала нам что-нибудь рассказывать, – вспоминала Тамара Гущина. – Ребятишки лежали кто на полатях, кто на русской печи. Мама рассказывает-рассказывает, а потом говорит: “Ну, всё. А теперь – спать”. Все мы начинали ныть: “Мама, что дальше?” Но она уж была неумолима и продолжение было на следующий день. Помню, рассказывала нам очень долго, с продолжениями, “Месс Менд” – был такой роман детективного характера Мариэтты Шагинян. Мельникова-Печерского, например, мне впоследствии пришлось читать, и оказалось, что мама так подробно рассказывала “В лесах” и “На горах”, что я читала, как совершенно знакомые вещи. Мама вообще была замечательная рассказчица, ее истории о жизни их села, о семье Архангельских, о разных чудачествах заставляли нас надрываться от хохота»[82 - Ерофеев В. Письма к сестре. С. 123.]. В записной книжке 1972 года Венедикт Ерофеев со знанием дела отметит, вероятно, вспомнив о том, как слушал пересказы матери: «Из всех пишущих русских К. Победоносцев более всего ценил Мельникова (Печерского). Даже пересылает “В лесах” Александру III и рекомендует прочесть»[83 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 14.].

Со всеми понятными различиями, безмятежное описание Тамары Гущиной смотрится едва ли не как простецкая советская вариация на тему ностальгических строк юной Марины Цветаевой (которая позже станет одним из любимых поэтов Венедикта Ерофеева):

Из рая детского житья

Вы мне привет прощальный шлете,

Неизменившие друзья

В потертом, красном переплете.

Чуть легкий выучен урок,

Бегу тотчас же к вам, бывало.

– «Уж поздно!» – «Мама, десять строк!»…

Но, к счастью, мама забывала.

Дрожат на люстрах огоньки…

Как хорошо за книгой дома!

Под Грига, Шумана и Кюи

Я узнавала судьбы Тома.

«Книги в красном переплете», 1910[84 - Цветаева М. Собрание стихотворений, поэм и драматических произведений: в 3 т. Т. 1. М., 1990. С. 40.]

Во время пребывания Ерофеевых в Елшанке случилась беда – был арестован проживавший там отец Василия Васильевича Ерофеева, Василий Константинович. Евгений Шталь в своей статье цитирует судебное дело старшего Ерофеева, в котором приведены такие его упреки завхозу: «Брось трепать языком, по всему Советскому Союзу одно б…ство – довели народ до нищенства»[85 - Шталь Е. Венедикт Ерофеев // Газета «30 октября». 2005. № 50. С. 13.]. По утверждению доносчика, в кругу колхозников Василий Константинович говорил: «Вот, ребята, какое правительство нам навязали. Везде хлеб гниет, а крестьяне околевают с голоду. Разве это правители: двадцать лет нас, дураков, морят»[86 - Там же.]. 27 июля 1942 года дед Венедикта Ерофеева был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества в пользу государства. Через некоторое время расстрел был заменен на 10 лет лишения свободы, которые ему отсидеть не пришлось – через несколько дней после «помилования» Василий Константинович скончался в тюрьме. Причина смерти осталась родственникам неизвестной[87 - Нина Фролова полагает, что реальной причиной ареста деда был рассказанный им анекдот про Ленина. Она же отмечает подозрительную нестыковку дат в деле, где дата смерти получилась ранее даты пересмотра дела. Возможно, Василий Константинович Ерофеев был все-таки расстрелян.].

Осенью 1943 года в Елшанку неожиданно приехал Ерофеев-отец и забрал жену и детей обратно на Кольский полуостров, на станцию Хибины, где он служил начальником. «Возвращались с приключениями – по причине того, что на пятилетнего Венедикта пропуска почему-то не дали, – вспоминала Тамара Гущина. – А поезда? все время проверяли. Идет наряд, и мы Венечку на третью полку забрасываем, накрываем какими-то узлами, чтоб его не видно было. Он там, бедный, еле дышит»[88 - Мешкова Н. Венедикт Ерофеев – наш земляк.]. «Мама работала приемщицей рыбы, – рассказывает Нина Фролова о следующем лете. – Я и мои братья Боря и Вена, часто сидя на берегу озера» Имандра, «наблюдали, как рыбаки ловили неводом рыбу. Иногда мы плавали за ягодами на остров в лодке»[89 - Про Веничку. С. 9.].

Кончилась война. Казалось бы, теперь жизнь должна стать хоть чуть-чуть более легкой, однако над главой семейства Ерофеевых сгустились нешуточные тучи. Еще в 1944 году «за ослабление контроля» над транспортными агентами Василия Васильевича понизили до должности дежурного по станции[90 - Эта информация из личного дела Василия Ерофеева была опубликована Е. Шталем (см.: Шталь Е. Венедикт Ерофеев. С. 13).]. А в начале июля 1945 года его арестовали. «Пришли 4 человека в 1945 году», – рассказывал Ерофеев в интервью Светлане Мельниковой и Сергею Куняеву[91 - День литературы. 2000. 15 февраля.]. «Пришли с ордером на обыск, – вторила брату Тамара Гущина, – перевернули все, что только было у нас. А кроме барахла в семье, где пять человек детей и один папа работающий, что там могло быть? Конфисковали только сто рублей и хлебную карточку. Это вот они не постеснялись от семьи отобрать»[92 - Телепрограмма «Венедикт Ерофеев. Гении и злодеи». URL: https://www.youtube.com/watch?v=b1vU8Iz8fm8. В описи изъятого у Василия Ерофеева при обыске имущества, кроме документов, 100 рублей и хлебной карточки, фигурирует «карточка на жиры, 500 гр.» Копия уголовного дела Василия Ерофеева. Военный трибунал Кировской железной дороги. Дело № 045434. Личный архив В. Ерофеева (материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).].

«На перегоне был дефект железной дороги, – рассказывает Нина Фролова. – О том, что там следовало сделать ремонт, папа писал начальству, которое руководило этим куском железной дороги до Мурманска. И вот однажды там был сильный толчок, и несколько вагонов с углем упали. Никаких жертв не было, но папу, конечно, сразу арестовали. Вроде как вредительство. Он оправдался! Нашли его обращения к начальству, что следует отремонтировать участок. Но это был 45-й год, время-то какое…»

Отпускать уже арестованного человека было не в принципах сталинской карательной системы, и 25 сентября 1945 года постановлением военного трибунала Кировской железной дороги Василий Васильевич Ерофеев был осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях с последующим поражением в правах сроком на три года и «без конфискации имущества за отсутствием такового»[93 - Там же.]. В приговоре о его вине говорилось так: «Предварительным и судебным следствием установлено, что Ерофеев, будучи начальником станции Хибины Кировской жел<езной> дор<оги> в период войны Советского Союза с фашистской Германией в 1941–1945 гг., систематически занимался контрреволюционной агитацией среди подчиненных ему работников и других лиц, проживающих на станции Хибины. Так, он восхвалял силу и мощь армии фашистской Германии, одновременно клеветал на силу и мощь Красной Армии и ее полководцев. Высказывал пораженческие настроения Советского Союза в войне с фашистской Германией. Восхвалял жизнь и быт трудящихся при царском строе, высказывал клеветнические измышления на жизнь и быт рабочих Советского Союза и клеветал на ведение колхозной системы хозяйства»[94 - Военный трибунал Кировской железной дороги. Дело № 045434. Личный архив В. Ерофеева (материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).]. Разумеется, обвинение это было сфабриковано. «Папа мне сам рассказывал, что с ним делали, когда он был под следствием, – говорит Нина Фролова. – Его держали в камере, в которой нельзя было ни встать во весь рост, ни сесть, человек там находился в скрюченном положении. А ночью открывали камеру, папа оттуда выпадал, его обливали ледяной водой и вели на допрос». «Веничка рассказывает, как над отцом издевались на допросах. Сам себя прерывает: “Женщинам рассказывать такое нельзя”. Из глаз его хлынули слезы», – записала в дневнике Наталья Шмелькова[95 - Шмелькова Н. Последние дни Венедикта Ерофеева: Дневники. С. 80.]. В 1990 году Василий Ерофеев был реабилитирован.

В постановлении о реабилитации было сказано: «Вопреки требованиям уголовно-процессуального закона военный трибунал не привел в приговоре доказательств вины осужденного <…> Обвинительный приговор постановлен военным трибуналом на основании показаний свидетелей Голубева Н. Г., Морозова А. Н., Никонова Г. А., Белотелова и других. Как пока<за>ли эти лица, Ерофеев во время разговоров с ними пояснял, что “при царе крестьяне жили хорошо. Сейчас народ голодает. Нам нечего воевать без толку. У немцев первоклассная техника, у солдат хорошая выучка”. <…> Ерофеев не признал себя виновным <…> и заявил, что антисоветской агитацией он не занимался. Негативно высказывался о колхозе, в котором жила его семья. Они за работу ничего не получали»[96 - Копия постановления президиума Мурманского областного суда № 44у-123 от 22 февраля 1990 г. из личного архива В. Ерофеева (материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).].

О реабилитации Василия Ерофеева его смертельно больной младший сын еще успел узнать.

В 1945 году Венедикт и Борис Ерофеевы уже учились в первом классе начальной школы на станции Хибины. Туда принимали с восьми лет, но мать уговорила учительницу, чтобы вместе со старшим братом взяли и младшего. «Один портфель, главное, экономия была, не надо было второй портфель покупать, и учебники одни», – объясняет мотивацию Анны Ерофеевой Нина Фролова[97 - Острова.]. Задачу матери значительно облегчило то обстоятельство, что к шести годам Венедикт уже умел читать и писать. «И как он выучился читать? По-моему, никто с ним не занимался, никто и не заметил. У нас в доме, собственно, и книг-то не было. Был громадный, растрепанный том Гоголя», – рассказывала Тамара Гущина[98 - Там же.]. Однажды, еще в 1943 году, она спросила у младшего брата: «“Веночка, что ты там все пишешь и пишешь?” Он посмотрел на меня очень серьезными голубыми глазами и ответил: “Записки сумасшедшего”. Над этим все очень долго смеялись, хотя он не шутил»[99 - Ерофеев В. Письма к сестре. С. 123.].

Очень рано проявились еще три основополагающих свойства личности Венедикта Ерофеева – его стремление к сбережению себя от внешнего мира, его умение хранить в памяти бездну фактов и его страсть к систематизации. «Он был сдержанный, углубленный в свои мысли, память у него была превосходная, – свидетельствует Нина Фролова. – Например, такой эпизод. Книг особых у нас не было, поэтому читали все подряд, что под руку попадается; был у нас маленький отрывной календарь, который вешают на стену и каждый день отрывают по листочку. Веничка этот календарь – все 365 дней – полностью знал наизусть еще до школы; например, скажешь ему: 31 июля – он отвечает: пятница, восход, заход солнца, долгота дня, праздники и все, что на обороте написано. Такая была феноменальная память. Мы, когда хотели кого-нибудь удивить, показывали это»[100 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 529.].

В марте 1947 года на Анну Ерофееву и на всю семью обрушилась еще одна беда. За кражу хлеба на станции Зашеек арестовали старшего из братьев – Юрия, и вскоре он был осужден на пять лет исправительно-трудовых лагерей. Вдобавок к этой беде Венедикта, Бориса и Нину в мае с цингой положили в больницу. «Когда мы были в больнице, сгорела наша квартира, – вспоминает Нина Фролова. – Ничего там ценного не было, конечно. Только большой портрет на стене – папа с мамой молодые и шкура белого медведя, кем-то подаренная…»

Вот тогда и случилось, пожалуй, самое печальное событие среди всех перечисленных: не выдержав груза навалившейся на нее ответственности, Анна Ерофеева на неопределенное время уехала в Москву к родственникам, искать работу, оставив сыновей и дочерей на произвол судьбы. «Получалось так, что она живет за счет своих детей, – объясняла поступок матери Тамара Гущина. – На них-то продовольственная карточка была, а на нее не было. Она собралась и уехала»[101 - Острова.]. «Маменька сбежала в Москву», – скупо констатировал в интервью Л. Прудовскому сам Ерофеев. А на последовавший далее вопрос: «И тебя бросила?» – ответил еще короче: «Да»[102 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 489.]. «Однажды к нему приехали телевизионщики из ленинградской программы “Пятое колесо”, – вспоминает актриса Нина Черкес-Гжелоньска случай, произошедший в 1988 году. – А он из своей комнаты не захотел выходить. Я спрашиваю: “Почему ты, Венедикт, не хочешь с ними разговаривать?” А он говорит: “Будут спрашивать, почему меня мама в детдом отдала”».

«Не было у меня с ним разговора на эту тему, – рассказывает Нина Фролова. – С Борисом – да, а Венедикт как этому отнесся я даже не знаю…»[103 - Острова.] «Я так не люблю это вспоминать… – продолжает она. – Мы не плакали, мы были такие растерянные, к нам сразу на другой день явилась милиция. Мама сказала: “Не рассказывай, куда я уезжаю”. Она к тете Дуне[104 - Авдотье Андреевне Карякиной (1889–1981) – родной сестре Анны Ерофеевой. – О. Л., М. С., И. С.] поехала в Москву»[105 - Острова.].

«Я обратилась в горком комсомола, и они сказали: “Привозите ребятишек, устроим в детский дом”», – вспоминает Тамара Гущина[106 - Там же.]. В начале мая 1947 года она забрала братьев Бориса и Венедикта Ерофеевых из больницы и отвезла их в детский дом в город Кировск. Здесь Венедикту предстояло пробыть долгие шесть лет.

С братом он в детстве был очень близок. «С Борей они были неразлучны. Их считали двойняшками. У них был какой-то свой, непонятный нам, лексикон, а они хорошо понимали друг друга», – рассказывала Тамара Гущина в неопубликованном варианте своих воспоминаний[107 - Личный архив В. Ерофеева (материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).]. «Вена зимой потерял шапку, а Боря надел на него свою, а сам с голой головой явился домой», – вспоминала она же характерный случай еще из додетдомовской жизни братьев[108 - Острова.]. Сходно распределились роли Бориса с Венедиктом и в детском доме – старший брат всячески оберегал и защищал младшего. «У Вени была кличка “Курочка”, потому что он ходил все время следом за мной. Так было до 1951 года, – рассказывал Борис Ерофеев. – У меня было прозвище “Бегемот”, потому что я был задиристый, умел постоять за себя и Веню и защитить от хулиганов. Дрались обычно детдомовцы с мальчишками с улицы Нагорной <…> Однажды мы пошли в лес поесть ягод. Веня с книгой сел и ел ягоды. На него напали мальчишки, стали бить. Я заступился за брата. Меня побили, но Веньку оставили в покое»[109 - Про Веничку. С. 24–25.]. А может быть, кличку «Курочка» Венедикт получил за то, что его любимым детским чтением была знаменитая сказка Антония Погорельского? Во всяком случае, в записной книжке 1977 года он отметил: «Достать, наконец, “Черная курица” Антона Погорельского. Больше всего слез из всех детских слез»[110 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 313.].

Описание Борисом их с братом полутюремной жизни в детском доме, конечно же, было далеко от ностальгического: «Поместили в палату из 26 человек <…> Подъем был в 6 утра, потому я гимн не люблю. Летом собирали ягоды. Норма – 1 литр черники, чтобы заработать на сладкий чай. Черного хлеба до 1949 года была норма 1 кусочек, позднее норму отменили. Но нельзя было зевать – украдут хлеб или колбасу»[111 - Про Веничку. С. 24.]. Тем не менее, старший брат, в силу своего умения социально адаптироваться к окружающим обстоятельствам, кажется, лучше переносил казарменные порядки, чем младший. «Ничего хорошего о детском доме он не говорил, Вена, – рассказывала Тамара Гущина, – а Борис говорил: “Все было там хорошо!”»[112 - Острова.] Она же поделилась с Натальей Шмельковой некоторыми подробностями о жизни братьев в детском доме: «Мать думала, что там сытнее, а им, детям, выдавали подбеленную молоком воду, в которой плавали несколько картошинок и макаронин. А дети считали, сколько макаронин у каждого. У кого больше!»[113 - Шмелькова Н. Последние дни Венедикта Ерофеева. Дневники. С. 138.] «Венедикт-то макаронины не считал, – замечает на это Нина Фролова. – Он всегда был равнодушен к еде».

Вспоминая о жизни в детдоме в интервью Л. Прудовскому, Ерофеев на некоторое время даже отказался от глумливого тона: «Меня перетащили в детский дом г. Кировска Мурманской области, и там я прозябал <…> Ни одного светлого воспоминания. Сплошное мордобитие и культ физической силы. Ничего больше. А тем более – это гнуснейшие года. 46–47-й»[114 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 489, 490.]. Чуть ниже в этом же интервью Ерофеев признался, что уже в детском доме нашел для себя спасительный выход из ситуации коллективной агрессии, да и просто коллективной активности. Прудовский спрашивает его: «Веня, а в детдоме ты был среди тех, кого били или – кто бил?» Ерофеев отвечает: «Я был нейтрален и тщательно наблюдателен». Прудовский задает уточняющий вопрос: «Насколько это было возможно – оставаться нейтральным?» Ерофеев отвечает: «Можно было найти такую позицию, и вполне можно было, удавалось занять вот эту маленькую и очень удобную позицию наблюдателя. И я ее занял. Может быть, эта позиция и не вполне высока, но плевать на высокость»[115 - Там же. С. 490–491.].

Это признание Ерофеева о себе – ребенке кое-что существенное объясняет в том, как он себя часто вел, будучи уже взрослым человеком: «Он был скорее поощряющим наблюдателем, чем активным участником наших проделок, мог сидеть рядом и уходить в себя» (из воспоминаний Натальи Четвериковой)[116 - Про Веничку. С. 147.]. А вот еще более красноречивый фрагмент из мемуаров Людмилы Евдокимовой (речь идет о 1978 годе): «Помню один из его дней рождений, на которые народу всегда набивалось видимо-невидимо. В тот раз в какой-то момент подвалили осиповцы и кто-то из противоположного лагеря (со стороны Даниэля, что ли, точно не помню). Здесь же начались взаимные обвинения (кто кого посадил), а затем и драка. Веня все это время лежал в позе Воланда на ложе в своей комнате и наблюдал; он был, конечно, уже сильно выпивши, но не суть. Разнимал дравшихся не он, не он кого-то выпроваживал. Ему нравилось “наблюдать” в таких случаях, это вполне в его духе». Важно отметить, что и во взрослой жизни обычно находились люди, которые занимали при наблюдателе-Ерофееве позицию опекунов и защитников. Судя по всему, его обаяние действовало на большинство окружающих просто неотразимо. «Во-первых, дело было в каком-то особом энергетическом поле, которым обладал Ерофеев, – что это за поле и в чем его особенности, объяснить я не сумею – по-моему, это вообще невозможно выразить словами, – вспоминает Жанна Герасимова. – А во-вторых, он буквально очаровывал своим умом – такого феноменального интеллекта я не встречала больше ни у кого». «Он был не просто мыслящим, а быстромыслящим. Там, где другие успевали подумать один раз и в одном направлении, он – раз десять: и туда, и обратно, и по сторонам», – рассказывает Ольга Седакова.

Но, даже зная об очень раннем самоопределении Венедикта Ерофеева по отношению к окружающим его людям, трудно не подивиться ерофеевской стойкости, продемонстрированной во время одного мелкого, но показательного случая в детдоме. Рассказывает Тамара Гущина: «Однажды, помню, вызывает меня заведующая детским домом, я прихожу, она говорит: “Убедите вашего младшего брата, он категорически отказывается вступать в пионеры”. Я говорю: “Венечка, ну почему ты не хочешь-то? Все же в пионеры вступают…” Он – голову вниз и отвечает: “А я не хочу!”»[117 - Телепрограмма «Венедикт Ерофеев. Гении и злодеи».] Это, конечно, был тихий бунт не против советской пионерской организации, а против коллективизма как такового.

Однообразный быт кировского детского дома слегка разбавлялся ежегодными летними сменами в пионерских лагерях. В частности, в июне 1950 года Венедикта за отличную учебу направили в пионерский лагерь, располагавшийся в весьма удаленном от Кольского полуострова городе Рыбинске в Ярославской области. В 1976 году, вспоминая этот лагерь и второй куплет популярной пионерской песни про картошку:

Наши бедные желудки

Были вечно голодны,

И считали мы минутки

До обеденной поры… —

Ерофеев с ироническим изумлением отметит в записной книжке: «Удивляюсь, как пропустили и почему не сажают, слышу песню “Наши бедные желудки были вечно голодны”»[118 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 201. Ср. в его же записной книжке 1977 года: «Постоянно помню о песне “Наша милая картошка” и мой детский гнев: отчего не посадят хормейстера пионерлагеря и пр.» (Там же. С. 304).].

В том же, 1950 году, из совсем другого лагеря, исправительно-трудового, освободился Василий Ерофеев. Он устроился на работу в пригороде Кировска, получил там жилье в двухэтажном бараке и вызвал из Москвы в Кировск жену Анну. «Между ними были сложные отношения, папа не мог ей простить, что она нас оставила», – вспоминает Нина Фролова[119 - Острова.]. «И ты ее принял?» – спрашивает Ерофеева Л. Прудовский в интервью. «Ну что, мать. Иначе она не могла», – отвечает Ерофеев[120 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 490.].

При этом жить оба младших брата продолжали в детском доме. Борис покинул его в июне 1952 года; Венедикт – в июне 1953 года, в четырнадцатилетнем возрасте. Еще раз спросим себя: какие воспоминания и впечатления он вынес из детдома? Косвенный ответ на этот вопрос, кажется, дает реплика Ерофеева, прозвучавшая после рассказа Людмилы Евдокимовой о том, как ее тогдашнего мужа, Марка Гринберга, жестоко избили хулиганы, и по возрасту, и по повадкам весьма близкие к юным сожителям Венедикта по детскому дому в Кировске[121 - В 1977 или 1978 году.]. Ерофеев отреагировал неожиданно жестко: «А я бы вообще всех подростков в возрасте от 12 до 16 лет поголовно бы уничтожал, потому что у них нет представления о том, что такое чужая боль» (эта реплика приведена в воспоминаниях Гринберга). «Эпизод из “Москвы – Петушков” с детьми, которые смеялись над человеком, зарезанным поездом, очень красноречив, – полагает Борис Сорокин[122 - Упоминается в поэме «Москва – Петушки» как Боря С. (глава «Воиново – Усад») и Боря (главы «Черное – Купавна», «Крутое – Воиново»).]. – Дети – сволочи… Дети и ангелы. Это у Ерофеева некая зловещая сила»[123 - Тут можно вспомнить любимого Ерофеевым Даниила Хармса: «Травить детей – это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!» (Хармс Д. Цирк Шардам: собрание художественных произведений. СПб., 2001. С. 849).].

Нужно сказать, что Борис и Венедикт в этот период еще больше отдалились от родителей. «Когда мама уехала, – размышляет Нина Фролова о тогдашнем поведении братьев, – они были совсем маленькие. А потом, когда она вернулась, они были уже независимыми людьми, школьниками, которые выросли в детском доме. Общения почти не было»[124 - Острова.]. Но она же вспоминает: «Он был мамин любимчик. Мама очень надеялась, что Венедикт у нас будет прославленным человеком»[125 - Там же.].

Для столь радужных надежд у Анны Ерофеевой были некоторые основания. Еще с 1 сентября 1952 года Венедикт начал учиться в средней школе № 1 города Кировска, в которой подобрался по-настоящему сильный состав преподавателей. «У нас были дьявольски требовательные учителя, – рассказывал Ерофеев Л. Прудовскому. – Я таких учителей не встречал более, а тем более на Кольском полуострове. Их, видно, силком туда загнали, а они говорили, что по зову сердца. Мы понимали, что такое зов сердца. Лучшие выпускники Ленинградского университета приехали нас учить на Кольском полуострове. Они, блядюги, из нас вышибали все что возможно. Такой требовательности я не видел ни в одной школе потом»[126 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 492.].

Выбор Венедикта в это время был – учиться как можно лучше, чтобы отличаться от сверстников. «Я наблюдал за своими однокашниками – они просто не любят читать, – презрительно констатировал он во все том же интервью, взятом Л. Прудовским. – Ну вот, скажем, есть люди, которые не любят выпивать. Поэтому выделиться там было нетрудно, потому что все были, как бы покороче сказать… ну, мудаки. Даже еще пониже, но – чтобы не оскорблять слуха… Таков был основной контингент»[127 - Там же.]. В итоге Ерофеев, единственный из всего своего выпуска, окончил школу с золотой медалью.

«В школе у него не было того, что потом в университете, когда он прославился тем, что все отрицал, – рассказывала ерофеевская учительница литературы Софья Неустроева (Гордо). – Да и какой была литература в школе в 50-е годы? Маяковский – патриотическая лирика, Горький – с очерком “Ленин”, романом “Мать” и пьесой “На дне”, Фадеев, Николай Островский, Шолохов – и всё! И давали произведения современной литературы, которые прославились в данный момент»[128 - Мешкова Н. Венедикт Ерофеев – наш земляк.].

«Вспоминаю, как он сдавал за 10 класс экзамены, – рассказывала Тамара Гущина, – я тогда жила в своей девятиметровочке на Хибиногорской, и он каждый раз после экзамена заходил ко мне, у порога становился и улыбался. Я говорю: “Ну что? Какая отметка?” – “Пять!”»[129 - Острова.]. «Пришла в наш почтовый зал какая-то женщина и громко сокрушалась: “Сегодня писали сочинения. Ужасно все переживали. Говорят, какой-то Ерофеев только написал на пять”», – свидетельствовала она же[130 - Из неопубликованных воспоминаний Тамары Гущиной. Личный архив В. Ерофеева (материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой). Тамара Гущина долгие годы работала на почте.].

По наблюдениям Людмилы Евдокимовой, ряд повадок «прилежного ученика» Ерофеев сохранил и культивировал в себе во взрослом возрасте: «В нем само?м (странным образом) сохранилось много детских привычек, можно сказать, какой-то непрожитый, несостоявшийся слой добропорядочной жизни, который при нас проживался игровым образом. Веня ж в школе был отличником, все такое; приехал в Москву с золотой медалью. При нас вся эта жизнь “отличника” продолжилась: заполнялись “Дневники природы”: “В марте к нам прилетели (оставлено пустое место)”; Веня вписывал. “На деревьях распустились первые (пустое место)”. И т. д. Мы и сами ему дарили такие дневники. Заполнялись бесконечные тетради о сборе грибов: 23 августа было найдено: маслят 123 штуки; лисичек 257 штук и т. д. И так на много дней. А чего стоили эти грядки с редисом “Красный богатырь”. Кажется при этом, что он так и не вырос, редис этот, несмотря на неустанные Венины заботы о нем и отмечание всего в тетрадке (все полевые работы расписаны пунктуальнейшим образом). Уже в 1980-х годах он возобновил изучение немецкого языка, который в школе учил (это, кстати, немножко помогло ему продержаться на плаву, я думаю): последовали опять тетрадки, аккуратно записанные упражнения, спряжения глаголов, выписанные слова. Все это он обожал показывать; любил играть в пай-мальчика (которым не удалось долго побыть?)»

24 июня 1955 года в кировской школе № 1 состоялся торжественный выпускной вечер. По воспоминаниям Тамары Гущиной, он ознаменовался двумя событиями, которые, с одной стороны, маркировали вступление Венедикта во взрослую жизнь, а с другой – лишь дополнительно подчеркивали его школьную привычку к «прилежанию» и «примерному поведению»: «Он первый раз закурил папиросу, когда был выпускной вечер, 10 класс он кончил. И впервые выпил какого-то шампанского, или что там у них было»[131 - Острова.].

«Преподавательница литературы Софья Захаровна Гордо советовала ему поступить на филологический факультет, – рассказывала Тамара Гущина. – Венедикт написал заявления и в Ленинградский университет, и в Московский, и еще куда-то, кажется, в Горьковский. Он решил так: кто первый ответит, туда он и поедет. Москва откликнулась первой. Он отправил туда все документы и ждал. Пришла телеграмма: “Вызываем на собеседование”. Медалисты тогда экзаменов не сдавали. А Вене еще 17-ти нет, и он сроду нигде один не бывал. Тогда мама его повезла в Москву к тетушке Дуне. После собеседования профессор сказал Вене: “Приходите, посмотрите в списках, но, я думаю, вы будете зачислены”. На второй или третий день они пошли в университет, увидели его фамилию в списках и тут же дали мне телеграмму, где было только одно слово: “Принят”»[132 - Ерофеев В. Письма к сестре. С. 123–124.].

Веничка:

Утро, до открытия магазина