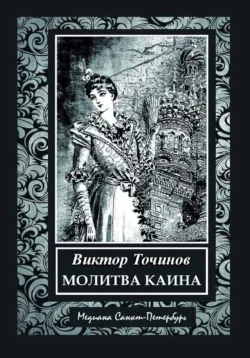

Молитва Каина

Виктор Точинов

Тип: электронная книга

Жанр: Мистика

Язык: на русском языке

Стоимость: 129.00 ₽

Статус: В продаже

Издательство: Точинов Виктор

Дата публикации: 14.08.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Произведение Виктора Точинова, представляющее собой журнальный вариант романа, основано на историческом материале и описывает времена Екатерины Великой. В центре авторского внимания кровавое столкновение представителя, как сейчас говорят, спецслужб и государственного преступника, сдобренное некоторым количеством фантастических реалий. Как всегда, у Виктора Точинова, – острый увлекательный сюжет и проработанный язык.