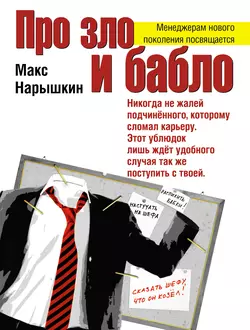

Про зло и бабло

Макс Нарышкин

Тип: электронная книга

Жанр: Современная русская литература

Язык: на русском языке

Стоимость: 149.00 ₽

Статус: В продаже

Издательство: Эксмо

Дата публикации: 17.04.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Герман Чекалин, с отличием окончивший юридический факультет, приглашен на работу в огромную корпорацию, производящую недавно изобретенное средство от рака. И сразу же получает высокие бонусы: квартиру в центре Москвы, дорогую машину, солидный счет в банке. Правда, на медосмотре при поступлении на работу у него зачем-то берут серьезные анализы, и вообще с первых дней на новом месте Герман чувствует, как вокруг него сгущается неясная угроза. Но этот парень из тех, кто привык выяснять все до конца. И он очертя голову идет туда, где кроются страшные тайны корпорации и где в конечном итоге вывернется наизнанку его собственная жизнь…