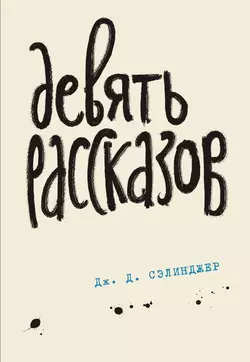

Девять рассказов

Джером Дэвид Сэлинджер

Тип: электронная книга

Жанр: Классическая проза

Язык: на русском языке

Стоимость: 279.00 ₽

Издательство: Эксмо

Дата публикации: 19.04.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Писатель-классик, писатель-загадка, на пике карьеры объявивший об уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Его книги, включая культовый роман «Над пропастью во ржи», стали переломной вехой в истории мировой литературы и сделались настольными для многих поколений бунтарей: от битников и хиппи до представителей современных радикальных молодежных движений.