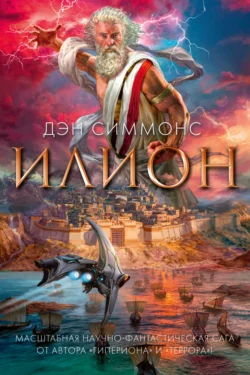

Илион

Дэн Симмонс

Тип: электронная книга

Жанр: Научная фантастика

Язык: на русском языке

Стоимость: 549.00 ₽

Статус: В продаже

Издательство: Азбука-Аттикус

Дата публикации: 13.09.2024

Отзывы: Пока нет Добавить отзыв

О книге: Современный классик Дэн Симмонс – прославленный автор «Террора», «Друда» и «Пятого сердца», фантастической эпопеи «Гиперион» / «Эндимион», «Темной игры смерти» и «Лета ночи», лауреат и финалист почти сотни престижных литературных наград в самых разных жанрах («Хьюго», «Небьюла», Всемирная премия фэнтези, премия имени Брэма Стокера, премия журнала «Локус», премия имени Артура Кларка, премия Британской ассоциации научной фантастики, а также многие другие, в том числе японские, немецкие, французские, итальянские, испанские награды). В дилогии «Троя», составленной романами «Илион» и «Олимп», он наконец вернулся к жанру, прославившему его в начале карьеры, – масштабной космической оперы со множеством аллюзий из классической литературы. Здесь разумные роботы-моравеки, отправившись от лун Юпитера исследовать аномальную квантовую активность Марса, обсуждают в пути сравнительные достоинства Шекспира и Пруста; здесь олимпийские боги, пользующиеся всеми чудесами нанотехнологии, отправляют воскрешенных ученых-схолиастов наблюдать за ходом Троянской войны; здесь постлюди оставляют на Земле всего миллион человек, и вот в имение Ардис-Холл, намереваясь соблазнить юную Аду, прибывает некий собиратель бабочек…