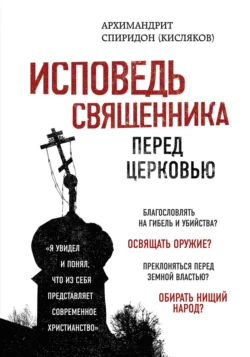

Исповедь священника перед Церковью

Спиридон Кисляков

Религия. Война за Бога

Об этом человеке мало что известно широкой публике. Главное произведение его жизни ни разу не публиковалось за последнее столетие в полном виде, в то же время трудно сравнить с ним по мощи, смелости, силе выразительности какую-либо другую книгу, написанную о следовании за Христом в ХХ веке. Этот человек – архимандрит Спиридон (Кисляков), эта книга – «Исповедь священника перед Церковью». Анархист, бунтарь, чудак, бесстрашный миссионер, протопоп Аввакум ХХ века, мистик, нашедший на Первой мировой войне свой путь в Дамаск, обличитель, которого «после всего этого» пожалел и уберег патриарх Тихон… Забытое имя возвращается, великая книга о подлинной свободе во Христе выходит. Рассказ о своей миссии, о встречах с интеллигенцией в умирающей Российской империи, с пророками новой культуры в демоническом огне революции, работа среди каторжников, многочисленные драматические сцены войны, смерть, безумие, и посреди всего этого поразительные гимны к Господу, настолько искренние и сильные, что это звучит как откровение среди ужасов мира, откровение, которое «как бы трубным гласом» звучит и сейчас.

Архимандрит Спиридон (Кисляков)

Исповедь священника перед Церковью

Архимандрит Спиридон (Кисляков)

1875–1930

Исповедь священника перед Церковью

Предисловие

Когда пленник после долгого плена возвращается на родину, то он ждет не дождется, когда вступит на свою любимую землю и увидит своих родных и близких. И когда увидит, то плачет от радости и спешит рассказать о том, как он жил на чужбине, как тосковал по родине, как томился и страдал.

Я теперь в своих глазах подобен пленному, всеми силами души стремящемуся на свою милую родину, к радостной духовной жизни во Христе. Первые двадцать лет своей жизни я жил в своем сознании на родной стороне, на свободе Евангельской жизни. А затем попал в плен языческому миру и двадцать три года был жалким пленником на духовной чужбине. Теперь, мне верится, я вновь вступаю на свою родную землю, теперь снова душа моя горит желанием служить одному Христу, и я хочу поведать всем близким и родным по духу о своей великой радости, когда перед глазами моими открылся родной край, и о тех ужасах одинокой и несчастной жизни, какие пережил я на далекой чужой стороне.

Исповедую свою веру и рассказываю о своей жизни всей Церкви единственно потому, что думаю, не послужит ли моя горестная повесть на благо и радость душам христианским, и находящимся в тихой пристани духовной жизни, и обуреваемым волнами сомнений, колебаний и мирской суеты. Никого не хотел бы я в своей исповеди ни судить, ни осуждать, ибо себя самого считаю первым грешником в Церкви и только благодарю Господа за Его ко мне милость. И если что скажу резко или даже жестоко, то всех прошу простить меня, ибо кричу я от одного воспоминания той страшной боли и тоски, какие я пережил, и от ужаса, когда вижу, что и другие, мои близкие братья по вере, идут путями, подобными тем, какими я долгие годы шел ранее. А всего более горюю и ужасаюсь, когда вижу Господа Иисуса пренебрегаемым в самой Церкви Его и заповеди Его вижу поруганными от самих христиан. Каждое творение славит Господа и исповедует Его как умеет. И я во имя и славу Его исповедую и скорби души моей и радость веры моей, исповедую, как умею, от чистого сердца и с горячим желанием, чтобы мое слово не меч и разделение внесло в Церковь Христову, но послужило нашей общей духовной пользе и взаимному назиданию.

Автор

I

Не знаю, кем я был до своего появления в мир. На землю я появился в 1875 году. Родители у меня бедные крестьяне. Первых три года я не помню, с четвертого же года своей жизни до сего дня я помню все. Я очень рано почувствовал в себе влечение к одиночному созерцанию Бога и природы. Насколько припоминаю, меня с самого раннего возраста соседи считали каким-то странным мальчиком. Я чуть ли не с пяти лет начал сторониться своих товарищей по своему детскому возрасту и уходить в лес, бродить по полям, просиживать на полевых курганах, где отдавался размышлению о том, есть ли Бог, есть ли у Бога жена, дети, что Он ест, пьет, откуда Он явился, кто Его родители, почему Он Бог, а не другой кто-либо, почему я не Бог, что такое я, почему я хожу, киваю головой, говорю, ем, пью, сижу, лежу и т. д., а деревья, травы, цветы этого не могут делать. Больше всего на меня производили сильное неотразимое впечатление солнце и в ночные часы звезды. Я никак не мог понять, каким образом солнце движется.

Были дни, когда я так увлекался солнцем, что вечером, ложась спать, думал: вот завтра, как встану, то обязательно пойду туда, откуда оно появляется, только нужно ломоть хлеба взять и чтобы меня не увидела мама. Не менее солнца меня сильно занимали и звезды. Я никак не мог понять, почему они только показывались ночью, что они такое, живут ли как люди или они зажженные лампы. Особенно меня приковывал к себе Млечный путь. Однажды я от своего товарища, мальчика, услышал,

как его учитель, который жил у них на квартире,

рассказывал его родителям, что Солнце во много раз больше всей Земли, а звезды такие же большие, как наша Земля, а есть из них некоторые и больше Солнца, а кажутся они нам потому лишь такими маленькими, что очень и очень высоко от нас находятся. Этот мальчик своим рассказом до того меня заинтересовал, что я от сильного впечатления всю ночь напролет не спал. Рано утром, только что появилось солнце, я отправился к этому учителю. Учитель принял меня и, когда узнал цель моего к нему прихода, то сейчас же начал мне рассказывать о Земле, о Солнце, о звездах и т. д.

Как сейчас помню, как с затаенным дыханием я слушал его, а минутами даже всхлипывал от каких-то торжественно-радостных слез. Мне казалось, что передо мною развернулась какая-то страшная, никогда не виданная мною картина.

Я долго его слушал. Когда же учитель закончил со мною беседу о природе и затем расспросил, чей я мальчик и сколько мне лет, я, под впечатлением его рассказов, отправился на свой огород, где росла конопля, зашел в самую глубь этой конопли и, пав на колени, начал молиться Богу. Не могу сейчас припомнить, чего я в это время просил у Бога, но, как я сейчас припоминаю, чего-то я у Него просил. Молился я так усердно и с такими слезами, что у меня лицо распухло и глаза были налиты кровью. Через несколько дней после рассказа учителя я заболел и лежал несколько дней в постели. Мама моя после этой моей болезни стала на меня смотреть с каким-то беспокойством.

Не знаю, после этого сколько прошло времени, я уже стал учиться читать молитвы. Первая молитва была «Отче наш», затем «Богородице Дево», «Достойно есть» и т. д. Но нужно сказать правду, что я с самого детства почему-то любил молиться без чтения молитв, и это чувство до сего дня меня не покидает.

В нашем селе Козинки, Скопинского уезда, где я родился, были очень религиозные крестьяне, и мама моя часто водила меня к ним. Начало религиозной жизни в нашем селе было положено строившими нашу церковь тремя братьями Рябикиными. Они в часы отдыха собирали вокруг себя мужчин и женщин и читали им святое Евангелие. Впоследствии скопинское духовенство, заподозрив их в какой-то ереси, сослало Луку и Семена в Сибирь, и на свободе остался только третий, Иван. Они так глубоко посеяли религиозную жизнь в сердца наших козинцев, что даже и до настоящего времени Козинка, по своей религиозной жизни, является исключительным селом во всем Скопинском уезде. Попадали также в наше село иногда и священники дивные. Особенно святой жизнью отличается настоящий батюшка, о. Григорий Стрекалов.

Общение с детства с религиозными людьми много доставило мне пользы, но больше всего мою детскую душу развивали леса, поля, солнце и звезды небесные. Я никогда не забуду, с каким сладостным восторженным чувством я всегда впивался в солнце или в дивный млечный путь небесных светил.

Когда мне было лет семь, тогда я еще чаще прежнего стал оставлять свой дом и находиться в поле. Часто с отцом, с дядей, с работниками я выезжал в поле. Тут еще сильнее природа располагала меня к себе.

Были ночи, когда все возле меня спало, и только я один бодрствовал, упиваясь до слез величественной красотой и гармонией небесных светил. Но что больше всего меня удивляло, так это то, что я всегда в самом себе, с самого раннего детства, чувствовал сильное влечение к молитве. Как бы своей красотой меня природа ни поражала, как бы она ни наполняла мое сердце и мой ум к себе благоговением, я все же чувствовал, что этого мне мало, что есть еще уголок в душе моей, чтобы заполнить который – нужна молитва. Но молитва не церковная, молитва не с молитвами, выученными наизусть, а молитва одинокая, детская молитва, которая роднит молящегося с Богом. О, как я был тогда счастлив! Сердце мое всегда было наполнено какой-то неизреченной радостью. Не скажу, что я верил в то время, а просто как бы ощущал, что Христос всегда со мною и что за этим миром, видимым миром, где-то вот недалеко находится Царство Божие, и мы все через малое время должны из этого видимого мира перейти в него и жить там вместе с Богом, вместе с Христом, и всегда я буду видеть Христа, всегда слышать Его дивное божественное учение.

Однажды как-то я услышал, не припомню от кого, что на Троицу в Иерусалиме апостолы получили огненные языки с неба и, никогда не учившись говорить иностранными языками, тут же, как получили огненные языки с неба, сразу начали свободно говорить на разных языках. Эта весть до того меня всколыхнула, что я еще до восхода солнца отправился искать Иерусалим.

Отошел от своего села каких-нибудь верст пять, идет мне навстречу женщина с ребенком на руках, спрашивает: «Куда ты, мальчик, бежишь?» Я остановился и, вместо того чтобы ответить на ее вопрос, начал сам ее расспрашивать о том, где находится Иерусалим и куда, в какую сторону мне идти, чтобы попасть в Иерусалим. Женщина смотрит на меня и улыбается, и я тоже стою и смотрю на нее и жду, когда она мне скажет о Иерусалиме и о дороге, по которой я мог бы скорее до него добраться. Женщина сказала мне: «Я слышала, что Иерусалим находится в той стороне, где садится солнце». Я поклонился ей и отправился в ту сторону. Шел я больше всего чистым полем. Пришел в Журавинский лес, вечером пошел сильный дождь, загремел гром, я тогда сошел с дороги, присел под куст. Наступила ночь. Хлеба у меня нет. Есть до смерти хочется. Утром на следующий день я встал и опять пошел по той же самой дороге искать Иерусалим. Только что стал проходить лес, как слышу, кто-то в след мне кричит: «Остановись, куда тебя черт несет». Я как оглянулся, то так и присел на месте. Это был мой отец. Он ехал верхом на белом коне и с плеткой в правой руке во весь карьер мчался ко мне. Когда он поравнялся со мной, то слез с коня, закурил махорку, посадил меня на лошадь и сам сел, и мы шагом отправились домой. К вечеру мы были уже дома. Мама со слезами встретила нас. Отец привязал коня к плетню, с плеткой в руке вошел в избу и этой плеткой такие нарисовал на всем моем теле языки, что я две недели не мог даже с бока на бок повернуться.

С этого же года я начал учиться грамоте. Первым моим учителем был один очень благочестивый крестьянин, сосед наш, Сергей Тимофеевич Тимошкин. Учился я плохо. Думаю, что причиной этому была та же самая природа, в которую я весь целиком ушел тогда. Но все же я начал читать Псалтырь, Евангелие и другие книги.

На восьмом году моей жизни стал я ходить в школу. Школа была для меня настоящей тюрьмой. Меня, дикаря, посадили с такими же, как я ребятишками; крик, визг, какой-то для меня непонятный говор, все кричат, суетятся, и я чувствовал себя среди своих же товарищей детей очень и очень плохо. В школу я ходил два года.

В это время я очень увлекался жизнью святых, особенно производили на меня впечатление мученики и пустынножители, но среди них почему-то останавливал на себе мое внимание Ориген. Не могу сейчас припомнить, почему Ориген так глубоко врезался тогда в мою детскую душу. Я даже однажды видел его во сне. С котомкой на спине, длинноликий, безбородый, босой, с палкой в руке, явился он мне.

Наш дом стали посещать в ту пору монахи и монахини, посылаемые по сбору из разных монастырей. Между этими монахами, хотя редко, захаживал в наш дом один нашего села крестьянин, по имени Степан. Он временами юродствовал. Этот полуюродивый крестьянин стал на меня своей в высшей степени симпатичной личностью сильно влиять. В настоящее время Степан – иеромонах Пронского монастыря, отец Киридат[1 - Такого имени в святцах нет. Вероятно, монаха звали Кириак или Кирик.]. В один из летних вечером вернулся я со своими овцами с поля домой, вхожу в избу, смотрю, в нашей избе сидит Степан. Я поклонился ему, он подходит ко мне и говорит: «Пойдем ли в монастырь помолиться». Я согласился. Назавтра мы рано отправились в Пронский монастырь и к вечеру того же дня уже стояли в монастырской церкви. Нужно сказать правду, монастырь на меня не произвел особенного впечатления. Но вот что на меня произвело сильное впечатление, это лес, который кольцом обхватывает этот самый монастырь. Игумен монастыря, отец М

елетий, особенно настаивал на том, чтобы я остался в монастыре. Я его послушался. Первое послушание дали мне быть пономарем при церкви. Я ревностно нес это послушание. Несмотря на то, что я каждый день находился в церкви, я все же для успокоения души своей уходил в лес и там молился. Был однажды такой случай: кто-то мне сказал, что явилась где-то икона Божией Матери, что это знаменует скорое пришествие Страшного Суда Господня. Я тотчас рассказал об этом одному своему товарищу, мальчику, по имени Федот, и вот полезли мы с ним вдвоем на чердак одного здания и, в ужасе и глубоком отчаянии, что надвигается Страшный Суд, так горячо в течение нескольких часов молились Богу, что нас оттуда еле сняли. Степан часто уводил нас с Федотом в сад и там беседовал с нами о христианских добродетелях, особенно старался он мне внушить смирение и кротость. Так прожил я в этом монастыре два года. Окончилась моя монастырская жизнь совершенно внезапно таким образом: сидя вечером в трапезе, слышу я однажды, читают житие святого Стефана Пермского. Как услыхал я о его миссионерской деятельности, то вспыхнуло в моей душе желание быть тоже миссионером. Окончилась трапеза, я пошел в келью. Спать не могу, сна нет. Вышел я из кельи и пошел в сад. В саду я предался горячей молитве. Не знаю, просил ли я о чем Бога или просто изливал перед Ним свои чувства, не могу точно вспомнить, но в келью я уже больше не вернулся, а утром пошел прямо в церковь. Трудно мне сейчас все вспомнить, как это со мной случилось, но только я босой, без шапки, в одном подряснике, оставил монастырь и прилетел домой.

Дома родители меня встретили с каким-то ужасом. Они никак не могли понять, почему я так вдруг, в таком виде оставил монастырь. Дня через два после моего побега начальство монастыря узнало, что я нахожусь у родителей дома, игумен несколько раз присылал за мной, но я в монастырь больше не вернулся, а остался дома.

Живя дома, я по-прежнему рвался из села в поле, особенно когда хлеб начинал цвести. Боже мой! Как в это время я чувствовал себя хорошо! Казалось, каждая травка, каждый цветочек, каждый колос нашептывает мне о какой-то таинственной божественной сущности, которая так близка, близка человеку, всякому животному, всем травам, цветам, деревьям, земле, солнцу, звездам, всей вселенной. В таком опьяняющем чувстве я уходил в глубь хлебных полей и там предавался какой-то странной молитве: то плачу, то радуюсь, то дико кричу, обращаясь к небу, то ложусь, бывало, на спину и с затаенным дыханием ожидаю последней минуты жизни. Когда приходилось мне пахать или боронить, то я и здесь временами, особенно утром при восходе солнца и пении жаворонков, приходил в какое-то опьяняющее состояние духа.

В это время жил в нашем селе один крестьянин, по имени Семен Самсонович. Как сейчас вижу его: худой такой, тонкий, довольно высокий, но сутуловатый, лицо худое-худое, длинное, маленькая седенькая бородка, болезненный вид – однажды деревом его сильно придавило. Кто бы с ним ни повстречался, каждого он всегда первый приветствует: снимет шапку и, низко кланяясь, скажет: «Раб Божий, царство тебе небесное». Жил Семен очень бедно: когда он выдавал свою дочь, то гостей угощал на свадьбе одним хлебом и, вместо водки, святой иорданской водой. Замечательный это был человек. Однажды намолотил он ворох ржи и, сев неподалеку, стал охранять от домашних птиц. Не заметив Семена, сосед с мешком в руках пришел насыпать себе этой ржи. Насыпал полный мешок и никак не может поднять себе на спину. Подходит Семен Самсонович и говорит вору: «Раб Божий, подожди, я помогу тебе поднять», и помогает вору поднять украденное у него! Отдавал всегда Семен все последнее свое. Помню, раз подарили ему новый хороший овчинный тулуп, через несколько дней пришел какой-то странник, попросил, нет ли чего из одежи – была зима – сейчас отдает ему Семен свой хороший тулуп, только что подаренный, а после оказалось, странник-то в кабак его и снес. Никогда никого словом не оскорблял Семен, если кто его ругал или обзывал нехорошим словом, он на все всем отвечал: «Раб Божий, царство тебе небесное». Никогда он ни с кем не спорил, речь его была тиха, говорил мало. Любил он раньше всех приходить в церковь, любил также звонить на колокольне в один колокол, и какой бы ни был ветер, холод, мороз, под колоколом стоял он всегда с обнаженной головой. А когда стоял на молитве, то слезами увлажнял свою голову. С этим-то Семеном я и познакомился, и мы полюбили друг друга горячо. Как-то зашел он к нам в избу, говорили мы с ним о многом, наконец он обращается ко мне с следующим призывом: «Пойдем, раб Божий, к Тихону Задонскому, помолимся ему, авось он укажет тебе путь спасения». Родители согласились меня с ним отпустить, и мы через два дня отправились в путь. Был Великий пост. Шли мы четыре дня. В монастыре мы исповедовались и причастились святых Тайн. Был в этом монастыре прозорливый иеромонах Иосиф, зашли мы к нему, он Семена принял очень хорошо, а мне сказал, что я через год буду на старом Афоне.

Когда мы вернулись обратно домой, то через неделю Семен опять, ничего не говоря своей жене, тайком отправился на богомолье в Киев. Это он уже одиннадцатый раз в своей жизни таким образом пошел в Киев на богомолье. Бывали даже и такие случаи в его жизни: вот кто-нибудь даст ему своего коня с сохой, чтобы он вспахал свою какую-нибудь десятину земли, видит он, что женщины-старушки потянулись на богомолье, останавливает их, спрашивает, куда они идут, услышит, что в Киев, к отцу Ионе, тут же моментально оставляет чужого коня на поле и без всякой котомки отправляется с ними на богомолье. Поистине редкий, дивный был христианин Семен Самсонович.

Вернувшись из Киева, через день Семен Самсонович посетил меня и мы провели этот день в духовных беседах. Он много рассказывал мне хорошего поучительного из своей прошлой жизни. Любил он говорить об апостоле Павле, он считал его выше всех святых, так как Павел, по его мнению, больше других апостолов любил Христа. Часто мы с Семеном уходили в поле и там в религиозных беседах проводили время. Семен как-то особенно любил меня, но что меня больше всего к нему привлекало, так это то, что он был в духовной жизни очень уравновешен, этим он особенно как-то подкупал к себе.

Кроме сего Семена у меня был еще другой близкий человек, Игнатий Иакимочкин, человек тоже богобоязненный, но далеко не такой, как Семен. Был еще и третий, и тоже в духовной жизни далеко уступал Семену. Часто посещал я их, а они в свою очередь бывали у меня, но моя душа была для них закрытой. Странное дело, в этом году я впервые почувствовал сильное влечение к одной молодой девушке – чувство для меня совершенно незнакомое – но влечение это было совершенно чистое. Мне было тогда тринадцать лет. В этом же самом году моей жизни напали на меня впервые богохульные мысли. Любовь к девушке долго в моей душе не могла гореть, она скоро угасла, но богохульные мысли совершенно замучили меня. Я от них лишился аппетита, сна, стал не по дням, а по часам сохнуть и наконец слег в постель. Я от этих мыслей говеть боялся и так и не говел.

Настала Пасха. На второй день Пасхи приходит Семен и говорит мне: «Раб Божий Ягорий, Христос Воскресе. Царство тебе небесное». Я ответил: «Воистину воскресе». – «Что ты заболел, – продолжал Семен, – пойдем в Киев к святым угодникам, они нас ждут к себе в гости». – «Пойдем», – ответил я. Мама моя заплакала. Отца в этот день дома не было. «Раба Божия Пелагея, – обратился к моей маме Семен Самсонович, – отпускаешь ли ты в Киев сына к угодникам Христовым или нет? Чего же ты плачешь? Нужно радоваться, что сын твой пойдет в Киев на богомолье». – «Я ничего против не имею, но он какой-то у меня странный, чего доброго еще сбежит от нас куда-нибудь, а тогда вечно будем его оплакивать. Вот отец придет и мы тогда подумаем». – «Раба Божия Пелагея, – начал говорить Семен, – у нас у всех один отец – Бог, мы только Ему одному должны служить и служить без всяких размышлений». Через час или два приходит мой отец домой, немножечко выпивши. Мать ему передает, что я с Семеном хочу идти в Киев на богомолье и что для этого дела нужно достать мне паспорт. Отец задумался, потом, обращаясь ко мне, говорит: «Не знаю, что из тебя и будет, одни тебя очень хвалят, а другие считают за сумасшедшего дурака. Не знаю, что с тобой и делать: сколько раз бил я тебя, оставлял без обеда, наказывал, но ты все делаешь по-своему. Не знаю, что с тобой делать. Если хочешь идти в Киев, иди уже». Я возрадовался.

Дня через два мы отправились с Семеном в Киев. Шел Семен без всякой котомки, без посоха. Было ему тогда лет около шестидесяти. Первый день мы мало говорили между собой. У него, я заметил, была на душе какая-то тяжелая мысль. На второй день он совершенно стал другим, повеселел.

«Раб Божий, – начал первый Семен, – тебе теперь сколько лет». – «Четырнадцатый». – «Года идут, жизнь со дня на день все сокращается и сокращается, и не увидим, как приблизится конец земной жизни, а там уже суд Божий. Я как-то слышал от грамотных крестьян, они читали святое Евангелие, там говорится, что праведники просветятся в царстве Божием, как солнце. Ах, ягодка моя, ведь это надо только подумать об их славе, каково оно будет. Я бы здесь, на земле, готов землю грызть, червям себя отдать, рабочей лошадью быть, поганой собакой быть, лишь бы среди этих праведников быть. Люди как-то этого не понимают. Потом слышал я также, что грешники будут вечно мучиться в огне, но это, как ни тяжело страдать в таковых муках, еще не есть последнее наказание: самое большое наказание это то, что Бог навсегда отвернется от грешников». Семен заплакал. «Для меня муки не так страшны, страшно лишь то, что Бог лишит грешников Своей милости. Я как об этом подумаю, очень становится страшно. Я готов просить Бога не только о всех христианах, но и о тех, которые не крещеные, всех их становится жалко, очень жалко, жалко мне евреев, татар, удавленников, самоубийц, жалко мне некрещеных младенцев, всех мне жаль, даже дьявола жаль. Вот, раб Божий, что я испытываю в сердце своем. Хорошо ли это или не хорошо, но у меня такое сердце».

Слова Семена переворачивали все мое существо, мне становилось как-то легко и светло на душе, минутами я плакал. Сердце мое наполнялось какой-то дивной невыразимой радостью…

«Семен Самсонович, – спросил я его, – как мне жить, чтобы угодить Богу?». – «Я думаю, вот ты теперь как живешь, если так проживешь всю свою жизнь, то спасешься».

«Ты знаешь, дедушка Семен, я от Бога ничего не желаю, даже не желаю и быть таким праведником, чтобы сиять подобно солнцу, но я желал бы всем своим существом любить Его так, чтобы больше меня Его никто не мог любить. Я бы хотел все, все забыть, забыть родителей, забыть дом, забыть весь мир, забыть и себя и превратиться в одну любовь к Нему. Пусть я и не наследую царства Божия, пусть я и никогда не увижу Христа на том свете, но я хотел бы быть не человеком, а одной к Нему любовью. Я, Семен Самсонович, как-то в Лужках молился Богу и от этой молитвы я чуть не умер: у меня забилось сердце, выступил пот, и я повалился на землю, и в это время я не был собою, а был только одной дивной, как огонь, любовью. Вот этакою бы любовью я желал быть. Вот и теперь я ничего не прошу у Бога, кроме одной лишь любви к Нему. Я хотел бы так любить Бога, чтобы в этой любви мне совершенно истаять, сгореть и быть вечно только одной дивной любовью к Нему».

Семен Самсонович слушал меня. Наконец стало вечереть, солнце близилось к закату, мы попросились у крестьянина, не помню какого села, переночевать. Крестьянин нас принял с лаской, накормил нас. Под впечатлением дневного разговора мы долго не могли уснуть, но наконец сон взял свое и мы заснули крепким сном.

Дедушка Семен встал рано, разбудил и меня, хозяин нас накормил молоком, яйцами, и мы опять пошли дальше. Семен вспомнил наш вчерашний разговор и начал продолжать его в том же самом духе:

«Вот, раб Божий Ягорий, ты вчера говорил о любви к Богу, да, это было мне по сердцу, и что ж, если ты будешь просить у Бога такой любви, Он ведь всемогущ, может тебе и даровать ее. Ты только проси Бога. А было ли тебе когда-нибудь видение какое?». – «Нет». – «А ведь многим святым были видения». – «Дедушка, мне ничего не надо, я очень хотел бы превратиться в одну любовь, чистую любовь к Богу. Меня больше всего к этой любви влечет то, что Сам-то Бог, кажется, больше Себя любит Свое творение. Когда я вдумаюсь: сколько на небе звезд, а на этих звездах, быть может, тоже кто-нибудь да живет, посмотрю на землю – все зеленеет, цветет, птички радуются, поют, кузнечики стрекочут, ах. Да как же Его не любить! Вот почему я хотел бы весь превратиться в любовь к Богу».

«Да, дитя мое, любить Бога – надо отречься от себя. Говорят, есть великие угодники Божии на старом Афоне, вот бы там привел Бог хоть один раз побывать, а потом уже и умирать можно».

Я за эти слова сразу ухватился. Мне было очень интересно знать, где этот Афон находится, но спросить Семена я не мог, не мог потому, что как-то еще не проник хорошенько в его слова. Я больше всего думал о любви к Богу. Мое детское сердце в это время от таких сладостных бесед все горело любовью к Господу. Было около полудня. Семен был задумчив. Шли мы лесом. Семен взглянул на меня, вздохнул и сказал:

«Сойдем немножечко с дороги в сторону и присядем, я устал». Свернули мы с ним с дороги и сели под дубом.

«Ягорий, давай-ка помолимся Господу Богу, Он ведь Отец наш», – сказал Семен.

Семен молился, стоя на ногах, а я стал на колени, когда же он запел своим старческим голосом «Отче наш» и пал на колени, тогда сразу загорелось мое сердце каким-то необыкновенным огнем любви, точно как в первый раз со мной было в Лужках: слезы заструились из моих очей, обильный пот выступил по мне, и я не мог удержаться от того, чтобы не утаить от Семена такое состояние души моей. Чем дальше пел Семен, тем все более и более наполнялась душа моя пламенем неизреченной любви к Богу. Так жаждал я в это время сгореть и превратиться в это сладкое пламя любви к Господу, стать одной любовью к своему Творцу.

Когда Семен кончил петь «Отче наш», я уже лежал на земле, совершенно обессиленный, изнеможенный от того огня, который горел в душе моей. Через час мы встали и отправились дальше. Шли мы молча, но на душе у нас было спокойно. Солнце уже закатывалось, а до ближайшего села было еще далеко.

«Семен Самсонович, – спросил я, – а ты вчера говорил о старом Афоне, если что знаешь, скажи мне о нем». – «На Афоне живут одни святые, избранные рабы Христовы, – начал говорить Семен. – Из них некоторые видели там Матерь Божию, а другие до самой смерти своей видят Ее и беседуют с Ней. Так мне передавали те, кто был на этой святой горе. Вот бы тебе, моя ягодка, отправиться туда. Я думаю, что ты там будешь». – «У меня, дедушка, паспорт только на три месяца дан и денег только один рубль имею». – «Ягодка моя, если угодно Богу, то Он все тебе даст, и ты будешь на Афоне. Ты помнишь, что тебе сказал о. Иосиф в Задонске. Он предрек тебе быть на Афоне. Афон – жребий Божией Матери. Ты будешь на Афоне, так мое сердце говорит мне».

Дальше я не мог слушать, я упал к ногам Семена и горячо стал просить его, чтобы он помолился обо мне Царице Небесной. Видя меня лежащим у его ног, Семен заплакал, как ребенок, и, поднимая меня, говорил: «Я верю, что в нынешнем году будешь на Афоне, но оттуда вернешься опять в Россию».

Вошли мы в село, переночевали. Утром рано опять пошли дальше. Удивительное дело, чем дальше идем, тем я все более и более восхищаюсь творением живого Бога.

Всякий человек, всякое животное, букашки, кузнечики, цветы, всякая травка так мне близки, родны, что я даже целовал их, как своих родных братьев и сестер. Радостно мне было тогда! Как-то во время этого пути Семен заболел, мне было очень жаль его, я достал ему молока, попросил крестьянина истопить для него баню, крестьянин позволил, я вытопил баню, наносил воды, нагрел ее и повел Семена в баню. Выкупал я его, попарил как следует и на другой день Семен мой был здоров.

Так мы шли с ним в Киев. Каждый день мы в поле молились Богу, каждый день мы в поле беседовали о Боге, о царстве небесном. Легко было у нас на душе. Мы чувствовали себя владыками, царями на земле. Вся природа как бы ликовала с нами. Я особенно хорошо чувствовал себя, когда приходилось идти нам по полям и лесам. Будили мою душу жаворонки, соловьи, дрозды, щеглы, журавли, вообще все птицы, животные, леса и травы, а ночью звезды небесные. Шли мы так двадцать суток, на двадцать первом дне вступили мы в Киев. Здесь меня особенно поразило лаврское пение: мне казалось, если бы дьявол хотя бы один раз заглянул в Успенский храм этой лавры, то он, услышав лаврское пение, наверно покаялся бы.

В лавре я пробыл только несколько дней. Семен мой, посетив все святыни города Киева и распростившись со мной, отправился обратно домой, а я остался в Киеве. Пробыв еще несколько дней в лавре, я горячо помолился Господу Богу и решился пешим отправиться в Одессу, а оттуда и на святой Афон. Это было в начале так июня. Шел я больше по железной дороге, так как боялся заблудиться. Шел я один. Нужно сказать, что от самого Киева и до самой Одессы я чувствовал себя еще глубже утопающим в безбрежном океане любви Бога ко мне. Любовь Божия ощущается только любовью сердца к Богу. О, как хорошо любить Бога! Я никогда не забуду этих златых дней моей жизни! С самого раннего утра, еще до восхода солнца отправляешься в путь, сладко становится на душе. Пшеница, овес, рожь, как море, колышутся то в одну, то в другую сторону, жаворонки поют, ласточки, как фейерверк, – возле и около тебя летают, и ты идешь, как властелин, переступая с ноги на ногу по дивному развернутому перед тобою разноцветному ковру чудной пахучей мягкой зелени. Ах, дивны дела Божии! Были дни и ночи, когда я окончательно умирал от любви к Богу. Все частички души и тела моего были охвачены пламенем любви ко Христу моему, одно слово «Христос», «Бог» моментально делало меня новым существом.

У меня было с собой русское Евангелие. Ежедневно среди хлебных полей садился я на песок или на какой-нибудь холмик, покрытый зеленью, и принимался горячо читать эту божественную книгу. Читая Евангелие, я приходил в такое торжественное настроение души, что откладывал Евангелие и предавался молитве. О, как тогда близок был ко мне Христос! Я Его ощущал в себе, ощущал во всех формах природы. Все как будто бы мне говорило: Христос во мне. Так говорили поля, леса, травы, цветы, камни, реки, горы, долы, – вся тварь. Все становилось Его храмом, Его обителью, не было такого предмета, малого и великого, чистого и нечистого, где бы я не ощущал своего Господа. Мне тогда казалось, что в одном грехе нет Христа, а все творение, весь мир – храм, носитель Христа. Были дни, когда у меня от сильной любви к Богу пропадал аппетит, и я ничего не хотел ни пить, ни есть. Однажды как-то шел я лесом и увидел дикую козу с маленьким козленком, я уже дальше идти не мог, у меня подкосились ноги, я еле свернул с дороги, пал на колени и опять полилась моя молитва к Богу, и несколько часов простоял я тут на одном месте.

Эти дни моего путешествия в Одессу были самыми торжественными днями в моей жизни. Были в это время и светлые ночи, я неоднократно целые ночи проводил в торжестве духа. Ночевал я больше в поле. Но вот в каком-то местечке встречаюсь я с полицией: пристав спрашивает, кто я, откуда и требует вид. Когда он узнал, что я иду пешим на Афон, то так и покатился со смеха. Затем он повел меня к себе на квартиру, здесь он вторично спросил меня, и я сказал то же самое, но он уже не смеялся, а напоил меня чаем и дал двадцать копеек, и пошел я дальше. Помню, что с этого дня и до самой Одессы я не ночевал в домах, а все в поле. Нужно сказать, что я почему-то за эти дни стал избегать людей, по два, по три дня я ничего и во рту не имел, но чувствовал себя совершенно здоровым и сильным. Через пятнадцать дней я наконец добрался до Одессы. Как только я стал подходить к Одессе и увидел море (я его никогда не видел), то душа моя опять забилась ключом радости. Я весь в слезах смотрел на это море и все шептал: «Господи! Ты все можешь, проведи меня на Афон». Вступив в самый город, я прежде всего стал расспрашивать, где Пантелеимоновское подворье, и мне указали его.

Когда я пошел на ту улицу, где находится подворье, то прежде всего один бедняга, увидя, что я деревенский мальчишка, схватил у меня мою последнюю шубенку и убежал с ней. Я ничего ему не сказал, хотя и жаль было шубенки. Прихожу я на подворье. Монахи, видя меня таким замухрышкой, заинтересовались мною, стали расспрашивать и когда узнали, что я хочу быть на Афоне, то одни смеялись надо мною, другие же смотрели на меня как на ненормального мальчугана. Только один приласкал меня и сказал серьезно, что я, по своей крайней молодости, а затем как беглец от родителей, хотя бы имел и деньги и документы, все равно на Афоне быть не могу. Эти слова монаха как громом сразили меня. Я заплакал. Настала ночь. Я от тоски ни пить, ни есть не мог. Когда все паломники полегли спать, я вышел из этой комнаты и в молитве начал изливать свою тоску. На заре я вернулся в ту комнату, где мне было отведено место среди других паломников, и лег спать. Во сне вижу икону святого великомученика Пантелеймона. Утром встал и отправился по городу искать себе какую-нибудь работу. Все, к кому я ни обращался, смеялись надо мною, а у меня слезы так и катились по щекам. Но вот, не помню, на какой улице подошел ко мне один господин, довольно прилично одетый, и, видя, что я так горько плачу, спросил меня: «Мальчик, о чем ты так сильно плачешь?» Я рассказал ему все подробно, как я ушел от родителей, как дошел до сего места и как я хочу быть на Афоне. Выслушав меня, господин ввел меня в свой дом, сел за письменный стол, написал мне прошение на имя градоначальника Зеленого и велел мне взять свои документы, вложить в это прошение и отправиться сейчас же к градоначальнику. Я так и сделал. Прихожу к градоначальнику. Когда градоначальник увидел меня, то засмеялся, тут же взял от меня прошение и начал читать, потом по телефону попросил настоятеля Пантелеимоновского подворья явиться к нему; когда настоятель явился, градоначальник указал ему на меня и велел отправить меня на счет монастыря на Афон.

Боже мой! Какою радостью тогда наполнилось сердце мое. Я не знал, как и благодарить Господа Бога за Его ко мне великую милость! А паломники один перед другим спешили расспрашивать меня, и все удивлялись провидению Божию, свершившемуся надо мной. На следующий день я вместе с паломниками отправился в Константинополь. Море на меня мало произвело впечатления. Но вот на третий день рано утром я увидел город необыкновенной красоты – Константинополь. Меня особенно поразило его местоположение и бесчисленное множество минаретов. В Константинополе мы пробыли дней пять и за это время обошли почти все святые места. Сильное неотразимое впечатление на меня произвел храм Св. Софии. Здесь я плакал, но слезы мои были тоже чувством всеподавляющего страха и величия сего святилища Господня, я не скорбел, как другие, что этот храм стал мечетью – я с этим в душе своей смирился, зная, что и мечеть есть храм Божий. Был я также в турецких монастырях, где как-то странно вертятся дервиши.

Наконец наступил день нашего выезда из Константинополя прямо на святой Афон. Ехали мы несколько дней. Когда мы стали подъезжать к Афону, то я не мог равнодушно смотреть на это святое место: ноги мои дрожали, сердце билось… «Боже мой, – заговорил я сам себе, – вот где живут святые! вот где Царица Небесная появляется Своим праведникам! вот где почивает благодать Божия!» Появились на нашем пароходе афонские монахи, стали нас приглашать к себе, и я с другими паломниками отправился в Пантелеимоновский монастырь. Здесь мне не понравилось: монахи как-то холодны в своих между собой отношениях и это мне в них не нравилось. Из этого монастыря я отправился в Андреевский монастырь, и вот здесь мне очень понравилось.

Андреевцы почему-то обратили на меня свое внимание, особенно иеросхимонах Мартиниан, затем Иезекииль, Варнава и сам настоятель, великий Феоклит. Этот Феоклит был величайшим монахом в своей обители, он был необыкновенно кроток и смирен сердцем, до него и после него равного ему не было настоятеля в сей святой обители. Меня почему-то в этой обители назвали японцем. Я предполагаю, что это потому, что у меня как-то губы выделялись, по ним мне дали афонцы такую странную кличку. Когда я стал уже числиться послушником сей святой обители, когда стал исполнять клиросное послушание, то душа моя как будто чем-то стала наполняться добрым, святым, светлым. Я ежедневно ходит к о. Мартиниану и открывал ему все свои мысли и чувства. Молитва в то время очень сильна была во мне. Каждый день я словно развивался, рос, совершенствовался, расширялся, но, несмотря на все это, я чувствовал, что мне не достает прежней природы. Вскоре я заболел ангиной, несколько раз сам настоятель о. Феоклит посещал меня больного. Через две недели я поправился, а затем меня, спустя некоторое время, отправили в Константинополь. Здесь я был поваром и тут же учился греческому языку, эллинской премудрости.

В Константинополе монахи меня любили и любили горячо. Часто ходил я тут по разным святым местам. Раз пошел я в Софию и встретил кучку мулл, муллы обступили меня, два из них хорошо говорили по-русски. Я вступил с ними в дружескую беседу, и они мне рассказали, что здесь, в сем храме гремели когда-то речи святого Иоанна Златоуста. Эти слова муллы так сильно на меня подействовали, что я с этого момента почувствовал какое-то тяготение к проповедничеству. Я горячо просил Господа Бога и Царицу Небесную, чтобы и я стал проповедником. С этого времени я стал читать Священное Писание, святоотеческие книги, творения отцов Церкви. Более других я любил Оригена и Василия Великого.

В Константинополе я прожил несколько лет, затем вернулся опять на Афон и снова предался подвижнической жизни. Однажды, под день святой Троицы, после долгого стояния церковной службы, я вижу очень реальный сон: вот перед моими взорами развертывается какой-то дивный сад, изрытый грядами, и эти гряды, подобно волнам, одна за другою тянутся цепью. На этих грядах растут необыкновенной красоты цветы, а между ними ходят мужчина и женщина, к каждому цветку подойдут, наклонятся и поют: «Рай мой, рай мой». Я проснулся и тут почувствовал, что я где-то был. С этой минуты я трое суток не пил, не ел, а только от какой-то внутренней радости беспрестанно плакал. Отец Мартиниан, видя меня в таком состоянии духа, радовался. Жизнь моя на Афоне, при всех моих стремлениях к духовному подвигу, встречала совне большие соблазны. Они появлялись главное в том, что афонцы больше самого дьявола боятся национального безразличия: для малоросса великоросс – сатана, а для великоросса малоросс – демон. Кроме того, они все, еще хуже того, разделяются на губернское, уездное землячества. Другой соблазн – построены в больших городах подворья, где монахи совершенно погибают. Третий соблазн – самый коренной – деньги! деньги! и деньги! Я не раз с некоторыми монахами пытался откровенно беседовать об этих соблазнах, но всегда приходилось им уступать, потому что они приходили в озлобление. Больших подвижников я не видел там. Если и приходилось сближаться с некоторыми подвижниками, то я скоро в них разочаровывался, разочаровывался я в них потому, что у них, как я замечал, при всех их духовных подвигах отсутствовала нравственная сторона в жизни, особенно это было заметно по отношению к ближним!

Так я прожил некоторое время на Афоне; а потом настоятель решил меня отправить в Петроград, тоже на подворье. Тут я случайно познакомился со старшим келейником митрополита Палладия и он представил меня митрополиту, а последний на свой счет отправил меня в Сибирь, в Томск к епископу Макарию, а епископ Макарий к начальнику Алтайской духовной миссии.

Этой первой главой заканчиваются золотые годы моего детства! Отсюда наступает новая эра моей жизни – эра от света к мраку!

II

Настал для меня час, когда правда Христова обязывает меня открыто перед христианским миром исповедовать то, что совершилось надо мной, как над одним из величайших грешников, по неисповедимым судьбам Божиим. В этой моей исповеди я хочу откровенно рассказать о своей трагической религиозной жизни, которая, со своими духовными обрывами, падениями, непроходимыми соблазнами, всякого рода отречениями от Христа и плотскими искушениями почти беспрерывно тянулась двадцать три года. Итак, начну со времени моего отъезда в Сибирь. С этого момента, как я отбыл из Петрограда в Сибирь, я стал чувствовать, что моя любовь ко Христу начала постепенно умаляться, гаснуть, плотские же пожелания, страсти, все чаще и чаще, все сильнее и сильнее поднимались во мне и давали осязательно знать о себе. Эти мои плотские страсти временами принимали прямо стихийный характер. Они настолько были сильны во мне, что периодами я просто терял рассудок и совершенно от них изнемогал. Несмотря на это, я все же неустанно с ними боролся, и боролся отчаянно. Мне тогда казалось, что если я не устою в борьбе со страстями, значит, я бесповоротно и окончательно погибну. Я уже в самые моменты приливов страстей с грустью в сердце прозревал, что всякие соблазны и плотские страсти возникают в человеке исключительно за счет духовной Евангельской жизни. Если эти плотские страсти возьмут надо мною верх – думал я – то, значит, любовь моя ко Христу, как основа моей жизни, должна во мне окончательно рухнуть, и тогда вся моя духовная христианская жизнь превратится в жалкий прах. Этого-то ужаса я страшно и боялся, да и было чего бояться. Я уже тогда сознавал всю опасность плотских пожеланий; я чувствовал, что в моменты прилива страстей душа моя не была способна ни любить Христа, ни молиться Ему, ни даже ясно и твердо верить в Него. Не без основания я думал тогда, что самая духовная смерть для религиозной жизни христианина скрывается именно в чувственной его жизни. Когда же утихали во мне плотские пожелания и страсти, тогда снова светлый луч моего любовного тяготения ко Христу загорался в моей душе, и я глубоко чувствовал, как мне было радостно и весело ощущать Его в себе. В такие моменты я не раз думал и размышлял о том, как бы мне раз навсегда удержать в себе этот всеосвящающий светозарный луч, наполняющий все мое существо неизреченною для меня духовною радостью. Я по своему личному опыту знаю, что значит порываться и тяготеть к Богу. Это такой момент в жизни человека, когда вся человеческая сущность опознает себя, что она не от мира сего, что ее родина – Царство Бога, что ее отечество там, где победоносно торжествует одна чистая воля Святого Духа. И вот, несмотря на мое такое пламенное желание удержать сей небесный луч в своей душе, я все же чувствовал и сознавал, что, к великому моему горю, он все реже и реже стал посещать меня, все реже и реже проникал в мою мрачную и одинокую душу. Когда я побывал в Томске и прибыл оттуда в Бийск, то остался в этом городе жить в архиерейском доме, под руководством умного и доброго начальника Алтайской духовной миссии епископа Мефодия. Через некоторое время меня, в качестве псаломщика, прикомандировали к крестному ходу, который в то время ежегодно ходил с иконой святого великомученика Пантелеймона по окрестным селам и деревням. Находясь при крестном ходе, я чувствовал себя словно на самом страшном вулкане, со всех сторон охваченным адским пламенем. Мне приходилось в то время вращаться почти исключительно в среде женщин. Страсти и плотские пожелания не давали мне покоя. Я был еще честным невинным юношей. О, как тогда горячо я молился. Целые ночи я проводил в молитве, умоляя Бога подкрепить меня в непосильном для меня труде и подвиге. В это же время мне приходилось при крестном ходе ежедневно, по несколько раз в день произносить проповеди. Не скрою, что по силе духа – свидетель Христос – проповеди мои были необыкновенные, они настолько потрясали сердца слушателей, что часто многотысячная толпа людей от слез переходила к рыданию, а от рыдания к всеобщему публичному покаянию, полному трогательного раскаяния в своих грехах. Эти мои проповеди были для меня гранитной опорой в борьбе с моими плотскими пожеланиями. Кроме проповедей, я каждый день, с раннего утра и до позднего вечера, ходил из дома в дом и пел молебны. И вот, казалось, неся такой тяжелый труд, мне ли гореть пламенем плотских страстей? Но, как это ни странно, я не только ощущал их в себе, не только горел ими, но часто мучился и страдал от них даже до полного изнеможения. Временами прямо до отчаяния я доходил от них, так тяжело мне было. Особенно тяжело мне было в то время еще и потому, что я чувствовал и твердо сознавал, что мои стремления и отношения ко Христу со дня на день становились все слабее и слабее. Молиться Христу так горячо, как прежде, я уже не мог; вера моя в Него становилась слабой; любовь ко Христу вспыхивала в моей душе изредка и слабо, и вся прежняя моя прочная органическая живая связь со Христом почти окончательно порывалась, духовная же жизнь приходила к быстрому умиранию.

Так я чувствовал себя в то время. Два года я ходил с крестным ходом, оставаясь еще чистым и невинным юношей; когда же я пошел с тем же крестным ходом на третий год, тогда в жизни моей свершилось страшное падение: я впал в грех с одной девушкой; пал я с нею при следующих обстоятельствах: случилось нам при крестном ходе остановиться в большом селе и мне отвели квартиру в доме одного купца, а у него была дочь, молодая девица, прекрасная, как ангел. Здесь-то дьявол и поверг меня к своим ногам… и я пал с этой девицей. Не знаю, как это случилось со мною. Она много плакала о своей потерянной невинности, но и я от мучения совести и страшного отчаяния чуть не умер; мне казалось, что я на веки погиб и погубил эту несчастную девицу. Я хотел было на ней жениться, но Бог в скором времени судил иначе: она простудилась и от воспаления легких умерла.

О, это падение!!! Я даже без ужаса о нем не могу вспомнить. Это не было грехом в обыкновенном смысле, нет, это было сознательным моментом окончательного порывания моей живой связи с Богом, духовным бунтом против Святого Духа, свободным отречением от живого Христа, нарушением Евангельских заветов, и в то же время – ужасным переживанием богооставленности души со стороны триединого христианского Бога. В это время я первый раз в своей жизни пережил и опознал всю бездну невыносимого адского мучения, душевного страдания и моего страшного одиночества.

До сего времени я удивляюсь, как я еще остался жив после совершения мною этого страшного греха. С этого дня я невыразимой смертельной тоской начал чувствовать всю тяжесть своего преступления. Сразу по совершении этого греха я почувствовал, что я как бы оторвался от чего-то самого для меня главного, самого для меня ценного, оторвался и лечу в какую-то страшную бездну, пропасть. Тут с острым чувством отчаяния я узнал и с горечью сердца убедился, что я в это время сам добровольно оторвался и отпал от живого моего Христа. Его уже возле меня нет – нет и меня возле Христа. Между Христом и мною мой грех проложил как бы непроходимую вечную бездну. Я смотрел на эту бездну и горько плакал. Плакал я о том, что Христа возле меня нет. Христос по Своей природе свят, Он только во святых почивает, а я… я стал величайшим грешником, мировым грешником, и поэтому Он меня оставил и удалился от меня. Я смотрел на себя как на погибшего, окончательно погибшего человека, и я плакал и молил прогневанного мною Бога, чтобы Он простил мне грех мой.

С этого момента я сделался жалким пленником греха и презренным рабом плотских страстей: чем дальше и глубже я уходил в плотскую жизнь и терялся в ней, тем я все дальше и дальше уходил от Христа и подобно метеору летел от Него в самую пропасть ада. С этого момента я уже мало думал о Христе, Он стал каким-то далеким мне, чужим, я мало Им интересовался. Наоборот, всю свою любовь со Христа, Назаретского Христа, теперь я перенес на себя и на свое начальство. Самоотверженно исполнял я волю земного начальства, которое меня хвалило и называло энергичным человеком. В то же время я чувствовал, как вползали в мою душу, точно змеи, порок за пороком, страсть за страстью: первое место среди них занимала гордость, за ним тщеславие, затем осуждение других, затем блуд, затем раздражительность, затем злоба, затем жестокость, затем ожесточение, затем хула, затем богохульство и т. д. Все эти пороки в своей совокупности и представляли из себя, как бы самое главное ядро моего «я», моего духа.

Я сказал, что меня начальство хвалило. Не менее начальства хвалили меня и люди, они почитали меня за великого проповедника, и я, упоенный людской славой, так о себе и думал, что я действительно таков и есть на самом деле. Мне казалось в то время, что никто так не говорит проповедей, как я. Вместе с этой похвалой, а быть может, даже и в самой похвале людской, скрывался еще тот затаенный душевный ад, который, проникая в мою душу, точно электрическим смертельным током отравлял все мое существо. Этот яд есть страшное современное чувство, чувство сознания себя творцом религиозного опыта, благим религиозным учителем человечества, мудрым знатоком Священного Писания, проповедником Откровения Божия, выразителем тайн Христова Ума и как бы совершеннейшим знатоком всей вселенной! Но несмотря на это сатанинское чувство и всю гордую сверхчувствительную дьявольскую самолюбивую и самоправедную самооценку, созидаемую внутри моего испорченного сердца, я все же ежеминутно как бы чувствовал и находился в каком-то зале страшного суда, и весь этот зал для меня представлял из себя мировой суд, где участвует не одна моя совесть, но Бог и вся вселенная. И вот, находясь в этом мировом суде, я слышал, как устами моей собственной совести вселенское Божие правосудие клеймило и называло меня христианским фарисеем, церковным фигляром, праведным грешником, святым лицемером, православным язычником, девственным блудником, смиренным гордецом и т. д. Да таким я и был на самом деле, ведь людям я проповедовал одно, а в своей личной жизни делал другое: с проповеднической кафедры я бичевал пороки других, а в этих пороках я топил свою собственную душу, я обличал людей, а сам своими грехами превосходил весь мир. И вот после моего падения страсти мои все сильнее и сильнее развивались во мне и крепли. Один раз до того они были сильны во мне и настолько охватили собой все мое существо, что я совершенно от них обезумел и в этом безумии заострил нож и произвел себе обрезание. Кровь полилась обильной струей. Я испугался, болел целый месяц, не говоря никому о своей болезни.

Вскоре после этого случая я оставил Бийск и отправился на родину, а потом в Палестину и на Афон. В Палестине я начал понемногу отрезвляться от своей прежней греховной жизни. Началом или мотивом к этому моему отрезвлению послужили два факта: первый – моя встреча с одним крещеным евреем, который по своей живой вере во Христа и пламенной любви к христианскому Богу был второй апостол Павел 19-го века; его ругали, плевали в его лицо, отталкивали его от себя, а он, точно агнец кроткий, утирался своим рукавом и продолжал благовестить Спасителя. Его вера была живой, всезахватывающей, он весь дышал Христом. Христос для него был все; но Христос его был словно не вселенский, а израильский. Я должен сказать правду, что я даже немножечко ревновал Христа к этому еврею. Он так любил Спасителя, что даже со слезами целовал землю, которая была поблизости той или другой святыни. Еврей этот был великим истинным христианином и он много оказал на мою душу влияния снова возлюбить Христа и снова быть Его пламенным и огненным учеником и последователем! Второй факт – открытая в Палестине торговля христианской святыней. При виде этой рыночной униженности и попираемости христианской святыни во мне моментально вспыхнуло страшное негодование на греков, и я ревниво стал на защиту втоптанной в позорную грязь христианской святыни. Тут я вспомнил отвергнутого мною Христа, вспомнил Его Святейшее Евангелие, вспомнил и серьезно задумался. Мне стало жаль Христа, жаль Его Святого Учения, жаль Его религии, жаль всей Его святыни, униженной, попранной святыни.

«Боже мой, – говорил я сам себе, – неужели Ты даровал нам Сына Своего, чтобы мы, священнослужители, торговали Им? Неужели христианская религия для того принесена Христом с неба на землю, чтобы служители христианской Церкви превращали ее в рыночный товар для мирян? Неужели и само церковное духовенство для того лишь и духовенство, чтобы торговать Христом и Его Святейшей религией? О, какой ужасный позор христианству!!!»

Действительно, греки без всякого зазрения совести торгуют Самим Христом, торгуют христианской религией, торгуют Святыми Таинствами Церкви, торгуют какой-то разрешительной литургией, святыми мощами, миром святителя Николая, чудотворными иконами и т. д. Размышляя о таком страшном смертном грехе кощунства над святыней, об этом постыднейшем распинании христианской религии на позорном рыночном столе дерзкими и грязными руками алчных священных торговцев, я не мог не проникнуться глубоким чувством душевной боли за Христа, за Него Самого лично и за Его святую религию. Но в то же время я отнюдь не вспомнил о самом себе, я нисколько не подумал о своем крестном ходе. А на самом деле и я во время крестного хода разве не то же ли самое делал, что делают и греки со святыней Христовой? Чем же был для нас крестный ход? Не представлял ли он из себя постыдной торговли Тем же Самым Христом? Не для того ли и мы ходили с крестным ходом, чтобы в каждом бедном доме крестьян, казаков, мещан и пр. разменивать свои молебны и панихиды, литургии и таинства Церкви на звонкую монету презренного металла? Не для того ли мы переходили из села в село, из города в город с иконой великомученика Пантелеймона, чтобы с простодушного, бедного, доверчивого, верующего во Христа христианского люда собирать оброчный налог исключительно только за их религиозные верноподданнические чувства к своему Христу, Царю и Богу? Этого-то страшного греха я тогда и не сознавал за собой.

Из Палестины я отправился на Афон, откуда через несколько недель вернулся в Россию. По возвращении в Россию я поехал в Хиву и Бухару, где мечтал быть миссионером. К этому великому святому подвигу меня воспламенил тот же самый еврей, встретившийся мне в Палестине. Он весь был полон огненной стихией любви ко Христу, она была в нем безгранична. О, как безгранична! После моих неудачных миссионерских выступлений в Хиве и Бухаре я вернулся опять в Сибирь и отправился в Читу Забайкальской области. Здесь, несмотря на то, что я продолжал вести свою прежнюю греховную жизнь, периодически я ощущал в себе такую страшную смертельную тоску по живому Христу, что иногда по несколько часов подряд не находил себе места. Так тяжело мне было, так тоскливо, так невыносимо мучительно, что я не нахожу слов, чтобы передать это состояние, чтобы описать хоть сотую часть всей той душевной муки и тех адских страданий, какие мне приходилось переживать, чувствуя свою внутреннюю интимную разлуку со Христом. Это такое тяжелое состояние духа, что никакие лишения, никакие страсти, никакие страдания, никакие болезни, ни даже самая мучительная смерть ни в каком случае не могут сравниться с этой невыразимо мучительной душевной тоской, какую мне приходилось переживать в полном беспросветном одиночестве без Христа. О, это страшное одиночество! Оно есть живое переживание самого изначального бытия духовной смерти, переживание как начало всякого зла и всяких мировых бедствий. Тут я более чем убедился, что кто в своей жизни хоть один раз самоотреченно любил Христа, тому окончательный бесповоротный уход от Него всегда неминуемо грозит самоубийством, в крайнем случае сумасшествием. По горькому своему опыту могу сказать, что если существуют те или иные наказания грешников, то они по своему характеру не что иное, как окончательная разлука со Христом. Окончательная разлука со Христом! – это нечто более страшное, нечто более ужасное, чем одиночество без Христа. Сущность разлуки со Христом состоит в том, что душа, при всем своем сознании своего ничтожества и совершенной беспомощности, начинает вследствие богооставленности сама в себе внутренне изменяться, начинает прогрессивно злеть, ожесточаться, во всем упорно противодействовать своему Богу и наконец сатанеть! Подобный душевный прогресс сатанелости мне хорошо известен.

По приезде моем в Читу епископ Мефодий в скором времени назначил меня в миссионерский Иргенский стан псаломщиком. Здесь, в Восточной Сибири, мною было положено новое начало моей миссионерской деятельности. На этом новом месте я все больше и больше стал забывать своего Господа и затираться миром. Христа со мной уже не было, в своей душе я Его не ощущал. Он был по ту сторону моей жизни. Прежней моей детской любви к Нему также не было. Это не все: в это время в мою душу стали заползать пантеистические идеи; они особенно собою наполняли мою душу в весенние и летние месяцы, когда природа облекалась во всю пышность своей неотразимо дивной сибирской красоты. Красота сибирской природы заключается в ее волшебной тихой и сладкой грусти: она в одно и то же время нежно улыбается и грустно плачет. Но не одна природа навевала на меня идеи пантеизма, начало всякого пантеизма скрывается в плотской жизни, его зародыш возникает в самом прогрессе духовной смерти: смерть духовная есть мать всякого пантеизма! Когда приходилось мне в вечерние часы просиживать около маленькой часовни, что на восточном берегу Иргенского озера, тогда часто душа моя тянулась к Богу, и я не раз как бы невольно поднимался на молитву и горячо, горячо плакал о своей греховной жизни, мне было очень тяжело жить без Христа. Тоска по Христу часто гнала меня на это место, и я с глубокой сердечной грустью в душе, с горячими слезами молил своего Господа, чтобы Он примирился со мной и опять вернулся ко мне и вернул бы мне мою прежнюю любовь к Нему. Мне очень хотелось тогда, чтобы Христос никогда не отходил от меня и не оставлял меня. Живя в Иргенском стане и часто бродя по лесистым холмам и горам этой дивной местности, я иногда чувствовал в себе какое-то вновь духовное просветление; мне хотелось – и о, как хотелось! – снова любить Христа, любить Его бесконечно, пламенно, любить Его всем своим существом, любить больше и сильнее, чем сей видимый мир, чем самую жизнь, чем даже самого себя. Мне по-прежнему хотелось так любить Христа, чтобы от моей любви новым духовным любовным огнем загорелись солнце, луна, звезды, земля и вся вселенная! Мне хотелось измениться, пересоздаться в одну чистую пламенную любовь к Нему. Мне хотелось, чтобы меня лично не существовало, а вместо меня, как личности, существовала бы только одна чистая любовь ко Христу. Мне наконец хотелось раз навсегда слиться со Христом и окончательно раствориться в Нем. Под наплывом таких чувств ко Христу я горячо желал опять вернуться на прежний путь Евангельской жизни, я горячо желал, чтобы все Евангельские заповеди с величайшей любовью воплотить в свою личную жизнь, желал самоотреченно исполнять их, и исполнять бескорыстно, без всяких за это наград со стороны Самого Бога. Пусть я в загробном мире лишился бы, навеки лишился бы вечного блаженства, пусть я был бы осужден на вечные муки, пусть я даже и никогда не увидел бы Христа, одного лишь я хочу: вечно без конца любить и любить одного Христа! Вот к какой любви рвалась душа моя во мне!

Но как ни сильна была моя любовь ко Христу, постоянной почвы она под собой все же не имела, и в моем сердце такие волны любви к Спасителю были также непостоянны, а лишь кратковременны; и скоро они улетучивались из моего сердца, и я каждый раз чувствовал себя существом снова несчастным и снова одиноким. В эту пору я очень часто по целым ночам горячо молился моему Сладчайшему Иисусу, чтобы Он помог мне вернуться на путь любви к Нему, творческой любви, любви преобразующей все мое существо, всю мою душу! Я глубоко был убежден, что любовь ко Христу есть начало нового духовного перерождения, преобразования, пересоздания естественного человека в Сына Божия. Эту единственную мировую, ни для кого недостижимую и неведомую тайну перерождения и пересоздания всего человека знает и творит только один Христос чрез самоотреченную любовь к Нему человеческого сердца. Мне много раз приходилось серьезно думать над этой тайной Спасителя: эта самая величайшая тайна из всех мировых тайн принадлежит исключительно одному Назаретскому Христу. В самом деле – человек с его годами, сложившимся характером, с его укладом мыслей, чувств, с его определенными хронически закоренелыми наклонностями в ту или иную сторону жизни, вдруг, незаметно для него самого, становится совершенно новым человеком, и один только внешний вид его остается прежним, остальное же все в нем другое, все новое. Он абсолютно изменяется в своей жизни, его мысли совершенно становятся другими, все чувства уже не те, что были раньше, иначе он говорит, иначе поступает и иначе живет. И даже характер точно другой, не прежний, и сердце другое, другая и воля и самые мозги даже как будто стали в нем другими – все в нем другое – другим существом делается человек, и делается единственно по воле Спасителя – существом нового типа людей. Эти нового типа люди – чудесно вновь перерожденные люди, это уже не простые смертные, нет, они уже по самому существу своему сыны и дочери Отца своего Небесного, они еще до всеобщего воскресения мертвых перешли в духовное состояние бессмертной жизни Духа Христова, как совершеннейшей свободы от всякой смерти. Размышляя так, я пришел к заключению, что и весь прогресс, и вся эволюция человечества возможны лишь постольку, поскольку человечество, через свою собственную любовь ко Христу, будет проходить исключительно только через духовную живую мастерскую Назаретского Христа, ту мастерскую, в которой Он Сам, в качестве рабочего и единственного в мире совершеннейшего скульптора, создает и лепит новых духовных людей, а через них преобразовывает и всю вселенную. О, живая христианская любовь! Ты одна только властна подчинять людей Христу и добровольно творить из них самых типичных христиан, как точную живую копию Самого Христа. И как бы я хотел любить своего Господа, чтобы моя любовь к Нему творчески пересоздала меня, грешника, и переродила бы все мое существо во образ создавшего и искупившего меня Иисуса Христа! Кроме одной любви ко Христу, я ничего себе другого не желал и не желаю. Вся моя молитва была в то время нестерпимой жаждой любить Господа.

Но моя молитва и все мои сердечные вопли ко Христу были напрасны! Христос меня не слышал! Сознаюсь, в этом была моя вина: она заключалась в том, что я Христа только хотел любить, а мир и все, что в мире, я уже любил; Христос был для меня дорог, но мир и все, что в мире, еще дороже; Христос был для меня необходим, а сам я для себя еще необходимее. Вот почему Он не внимал моей к Нему молитве. Двум же господам в одно время служить невозможно. Поэтому моя молитва ко Христу была чистая ложь и гнусное лицемерие. Кроме этого, я сознавал, что при всем этом моем желании быть со Христом, жить и находиться в Нем я больше не мог, не мог потому, что мои настоящие отношения ко Христу уже не были прежними чистыми христианскими отношениями, они в некотором роде были смешаны с пантеистическими оттенками, по крайней мере в моих мыслях. Мой пантеизм заключался в то время в распылении Назаретского Христа на космического, а это есть особого рода современный, христианский пантеизм.

После годичного моего пребывания на Иргене епископ Мефодий вызвал меня из этого миссионерского стана и командировал опять по-прежнему с крестным ходом. Несколько лет я ходил раньше в Бийском округе с крестным ходом, в Томской губернии, а теперь был назначен ходить по Забайкальской области в качестве псаломщика и проповедника. Тут я впервые познакомился и подружился с преступным миром нерчинской каторги. Три года подряд ходил я с крестным ходом, наконец, я принял монашество, облекся в сан иеромонаха и опять, как главное лицо при крестном ходе, продолжал ходить с тем же самым крестным ходом. О, этот крестный ход! Я его никогда не забуду! Он был страшной пыткой души моей! Этого мало – он был для меня сплошным страданием Христа моего и ревностным служением сатанизму. Если я почему-либо в это время не погиб и остался жив, то только, думаю, по молитвам моих милых узников – каторжан, близких моему сердцу, этих меньших братьев Христовых, да некоторых святых бродяг, которых я знал в Сибири. Все время моего крестного хода было временем адской трагедии души моей, и еще какой трагедии! Это был страшный процесс моего практического сознательного отречения от Бога Отца и Его Единородного Сына и Святого Утешителя Духа. Этот процесс отречения от христианского Бога в моей жизни продолжался ровно двадцать три года. Страшно даже подумать, как я жил и что делал на протяжении всех этих лет моей греховной жизни. Самое страшное и самое ужасное из всех моих за то время преступлений – это мое сознательное кощунство и наглое издевательство над Самим Христом и Его божественной религией. Это кощунство, это издевательство над Христом имели характер не только теоретический, но и чисто практический, – в этом и заключался весь трагизм моей двадцатитрехлетней религиозной жизни. До двадцати двух лет я свободно и добровольно служил Христу, и служил Ему самостоятельно, самоотреченно. С двадцати же двух лет своей жизни я начал быстро изменяться. С этого времени я настолько стал изменяться во всех своих отношениях ко Христу, что с того времени я все настойчивее и настойчивее требовал от Христа, чтобы Он отныне подчинялся лично мне и в качестве беспрекословного раба во всем исполнял бы мою собственную волю. В это время вся моя жизнь превратилась в дерзкий вызов Богу: «Да будет не Твоя во мне воля, а моя в Тебе, отныне не Ты мой Бог, а я Твой бог. Я хочу властвовать над Тобой, и Ты обязан быть всегда к моим услугам. Я хочу, чтобы Ты во всем обслуживал меня и, как Всемогущий, Ты должен доставлять мне все, что бы я ни пожелал от Тебя и чего бы я у Тебя ни потребовал; для того Ты и Бог мой, чтобы служить мне и удовлетворять все мои капризы». Подобного богохульства я не выражал устами, оно и не воплощалось у меня в звуковое слово, но сама та жизнь моя была вся этим ужасным богохульством пропитана и пронизана насквозь! Такое богохульство есть грех больше всего служителей алтаря Христова: в самом деле, разве я посредством своих проповедей и молебнов, совершаемых при крестном ходе, не низводил Самого Христа на позорную унизительную степень продажного раба и лишенного всех прав состояний жалкого служки? Разве я, находясь при крестном ходе и произнося народу проповеди и служа молебны, не обращал всего этого в средство для корыстной цели денежного сбора? Разве я, как служитель алтаря Христова и как вершитель Тайн Христовых, совершая за денежную плату все церковные требы и таинства, не подчинял этим Его волю своей личной воле и через эту денежную плату за церковные требы не возвышался ли над Христом на ту степень дьявольской высоты, с которой я смотрел на Христа, как на свою дорогую добычу и как на христианский живой товар, который можно и должно всегда продавать и всегда из-за Него материально обогащаться? В самом деле, можно ли представить себе без ужаса подобное кощунство – циничное, издевательское, богохульственное кощунство над Самим Христом и Его божественной религией? И вот [разве] я, как священнослужитель и вершитель Тайн Христовых, каждую свою церковную молитву, каждую произнесенную мною ектению, каждый припев Святой Троице, Божией Матери, святым не втискивал в золотую оправу и не продавал своей доверчивой пастве!.. Ведь это настоящая торговля Христом! И вот, когда мне приходилось совершать Таинства, отправлять требы, служить молебны, панихиды и пр., и я видел, что мне платят щедро и что я за это получаю много денег, тогда на душе у меня появилась Иудова радость, лицо мое выражало иезуитское добродушие, и рот мой кривил собою до приторности слащавую улыбку, и слова мои были мягки и змеино вкрадчивы; когда же мне за мои церковные требы платили скудно, тогда сердце мое наполнялось злобою, свирепым раздражением, и я в это время самым бессовестным образом небрежно кое-как комкал всю церковную службу, лишь бы как можно скорее ее закончить. То же самое и относительно моих проповедей; я преследовал ими две цели: первая была та, чтобы как можно сильнее расположить людей к служению молебнов и щедрому подаянию для крестного хода; вторая цель – как можно больше от людей стяжать себе славы и похвал, и я радовался, когда меня толпа хвалила и поражалась силою моих проповедей.

Совесть же моя в таких случаях очень часто мучила меня и преследовала, особенно в ночное время она поднималась во мне во весь свой гигантский рост и укор за укором беспощадно вонзала мне их в сердце. Она говорила мне: «Богопродавец ты, христианский Иуда, церковный комедиант, что ты делаешь со Христом? Зачем ты торгуешь Спасителем? Где твоя вера и твоя любовь ко Христу? Подлый ты лицемер и отъявленный изменник Его! Мало тебе оскорблять Христа своею языческою жизнью, ты Его еще оскорбляешь тем, что всегда, как священнослужитель, торгуешь Им и продаешь Его людям. О, лучше бы ты уже не верил во Христа, не считал бы Его своим Богом, чем так дерзко и бесчеловечно с Ним поступать!» Так моя совесть всегда укоряла меня. Временами мне становилось от нее страшно, даже больше чем страшно, и я всячески старался всевозможными доводами, бытовой церковной традицией заглушить ее в себе.

Так из года в год ходил я с крестным ходом и каждый раз чувствовал при этом, что я все дальше и дальше ухожу от Христа и все глубже и глубже опускаюсь на самое дно величайшего зла. Наконец я опустился, и куда опустился? Опустился до самого страшного места, до той сатанинской адской глубины, где тянутся такие страшные тропинки, которые ступивших на них уже ведут к безвозвратной погибели. Это то самое зло, куда я опустился, Христос и называет хулою на Святого Духа. Зло это состоит по своей сущности в сознательном упорстве против самоотреченной и самоотверженной любви лично ко Христу и свободного любовного исполнения Его Евангельского учения и в частности именно Нагорной проповеди Христа. Спустившись на самое дно этого величайшего страшного зла, я и там сознавал и был твердо в этом убежден, что торговать Христом и Его святейшей христианской религией есть величайший грех, есть самое сознательное отречение от Христа, есть самое дерзкое издевательство и обезличение Господа. Все это я хорошо сознавал. Сознавал я еще и то, что и обирать крестьян, рабочих, мирских людей за то лишь, что они христиане, за то лишь, что они пригласили меня помолиться христианскому Богу, за то лишь, что они выявляют из себя религиозные чувства, за то лишь, что они, как овцы Христовы, блеют и кричат своему Пастырю Христу, за то лишь, что они молитвенно выражают свои сыновние чувства к Отцу своему Небесному – есть тоже грех и не только грех, а в обыкновенном смысле слова прямо святотатство и даже какое-то высшее посягательство на религиозность человека. Это больше, чем какое бы то ни было преступление, это есть служение антихристу, это – практическое служение сатанизму. Все это я твердо знал и хорошо понимал, но, несмотря на это, я, как служитель алтаря Христова, упорно делал свое дьявольское дело: я служил молебны, служил панихиды, служил литургии, совершал Таинства и за все это брал подать, брал денежный оброк с бедного и обнищалого христианского люда. Часто мне приходилось по целым ночам об этом глубоко скорбеть и тосковать душой. Я ведь всем своим существом чувствовал, что в этом крестном ходе я дерзко прогневляю Бога и без всякой жалости ко Христу втаптываю Его в грязь. Тяжело мне было на душе! Не раз, рыдая, я спрашивал себя: зачем я сделался таким величайшим грешником? Зачем я отверг от себя Христа? Зачем я по имени Христианин, священнослужитель Церкви Христовой, а по своей внутренней жизни я предатель и изменник Христу? Зачем и почему я по своему внутреннему интимному состоянию не живу свято? О, как я ненавижу себя, особенно я ужасно ненавижу, до слез ненавижу свою голову, свои мозги! Эти дьявольские испорченные мозги, ненавижу я их за то, что из них, точно из гнилого болота, всегда выползают всякого рода самые страшные мысли, эти пресмыкающиеся, точно лягушки, гадюки, змеи и вся болотная нечисть, которая своим кваканьем, гадким змеиным шипением и дьявольским свистом создают во мне, в моей жизни только одно умовое языческое христианство, умовую христианскую жизнь, всегда враждебную Христу, которая по своему существу есть одна голая антихристовщина и больше ничего. И куда же я перенес это христианство? В душу? В сердце? В волю? Увы! Его во мне нет, а если оно появляется время от времени, то исключительно только в одной голове! О, как я ненавижу это головное современное христианство: оно для меня мерзость и запустение. Мне же нужно волевое христианство и только волевое! О, если бы я жил волевым христианством, которое есть практическое уничтожение зла и живое чистое творчество бескорыстного святого добра; тогда бы я не был таким богохульником и ругателем Христа! А теперь? Теперь же я палач Христа, палач в священническом христианском облачении и отъявленный христопродавец!

Так я размышлял о себе, и вопрос за вопросом возникали в моей душе, и на все эти вопросы я отвечал лишь одними печальными слезами отчаяния. Сердце же мое сжималось от них, но воля моя была мертва, она не могла реагировать на них послушанием воле Христовой. В это время моему воображению преднеслась вся внешняя святыня: чудотворные иконы, мощи святых, все таинства Церкви; и когда вся эта святыня преднеслась моему воображению, то мне стало жаль ее. Жаль мне было ее потому, что она, эта святыня, повсеместно подвергалась и доселе подвергается поруганию и позорной торговле. Всюду, где только находится та или иная христианская святыня, там непременно открывается рынок, торговля этой святыней; и там же находится целая стая всякого рода глашатаев и крикунов, которые за большие деньги приглашают людей покупать эту святыню. В настоящее же время христианская святыня ни в каком случае не может быть святыней, если она для духовенства не творит золотого чуда! И я не раз спрашивал себя: почему бы не освободить весь христианский мир от всяких религиозно-церковных податей и денежных оброков за его христианские отношения ко Христу? Почему бы не служить молебны, панихиды и не совершать все Таинства Церкви бесплатно, даром? О, как бы тогда было хорошо, тепло, легко и светло на совести всякого священнослужителя! С каким бы сердечным восторгом и искренним благоговением христиане, особенно бедные, рабочие христиане, смотрели на священнослужителей алтаря Христова! Тогда христианская религия более имела бы доступ в сердца людей. Тогда совесть Евангельской истины свободнее проникала бы в самые затаенные уголки человеческой души. Тогда и Христос был бы живым действительным Богом в сердце духовенства, а не предметом их постыдной торговли. О, если бы и мое сердце отторгнул Христос от этого идолопоклонства, этого страшного мамоны, который некогда одного из двенадцати учеников Христовых оторвал от Спасителя и довел до самоубийства!