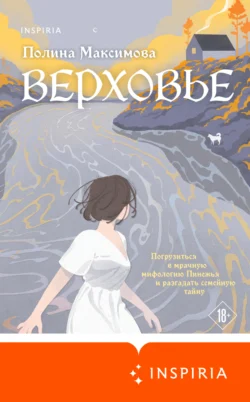

Верховье

Верховье

Полина Максимова

Loft. Современный роман. В моменте

Смерть отца Али изменила ее мать и обеих бабушек. Мама отгородилась от мира, бабушка Иза чересчур опекает Алю, а бабушка Тая совсем не общается с внучкой. После второго курса университета Аля едет в деревню на Пинеге, где живет бабушка Тая и где много лет назад умер ее отец. Аля пытается понять, что тогда произошло с ее семьей и почему странная старуха-соседка считает, что Аля может спасти ее от существа, которое поселилось в ее теле еще в детстве.

Тина учится в аспирантуре филфака и пишет диссертацию о мифическом существе, которое вселяется в женщин, живущих в деревнях на севере России, где протекает река Пинега. Тина погружается в мрачную историю и мифологию Пинежья, а параллельно переживает болезненные отношения со своим женатым научным руководителем, почти не покидая съемную студию на окраине Петербурга.

«Затянуло меня в верховье Пинеги, утащило в ее воды, увело в леса, что растут по обоим берегам. После первых же глав захотелось жить в избушке, спать под пологом, оставлять еду домовому. Дышать северным.

От упоминания икотниц аж подпрыгнула: не часто их в фольклорном встретишь. Кто про икоту не слыхал, тому читать "Верховье" непременно, здесь про нее все-все сказано.

И особое наслаждение, когда все оказывается не тем, чем кажется. Словно смотрел-смотрел, а потом взял и сковырнул. Теперь вот думать, как дальше с этим жить». – Настасья Реньжина, писатель

Полина Максимова

Верховье

© Максимова П., текст, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

Любимым женщинам моей семьи

Часть первая

Глава 1

Аля

Дверь в спальню была закрыта, я тихо постучала и вошла. Задребезжало стекло в старом серванте, где Иза хранила нетронутую посуду и свою коллекцию слоников из керамики, малахита, розового кварца и венецианского стекла. В комнате стояла густая, затхлая темнота, плотно задернутые шторы не пропускали ни солнечные лучи днем, ни свет фонарей ночью. Торшер с тканевым абажуром, который Иза сшила сама, бессмысленно очерчивал тускло-янтарный ореол где-то в углу. На низкой яркости горел экран телевизора, звук его тоже был убавлен до минимума. Резные стрелки настенных часов с дрожью преодолевали минуты, каждый раз громко щелкая. Сама Иза сидела спиной к двери в старом громоздком кресле, его выпирающие пружины скрипели от любого шевеления. Мне была видна только ее светловолосая макушка.

– Иза, мы поехали. Я хотела попрощаться.

Она не повернулась, но на мгновение показалась костлявая рука в кольцах. Иза взяла пульт и сделала звук еще тише.

– Привезти тебе шаньги от бабушки Таи? Или, может быть, варенья, свежих ягод? Ведерко грибов?

– Не надо мне ничего от твоей бабки Таи. – От Изы по комнате расползался холод, казалось, у меня изо рта пойдет пар.

– Ну зачем ты так?

Заскрипели пружины. Иза прибавила звук, я вышла и закрыла за собой дверь.

На кухне звенела посуда – мама складывала наши чашки в сушилку. Опять поставит что-то не так, придет Иза и начнет все перекладывать, а может, и перемывать, греметь еще звонче, чтобы мы непременно услышали. Нет, не мы. Теперь только мама.

Дорога от дома до вокзала занимает минут десять, и все равно мы чуть не опоздали на поезд, который уже ждал на платформе, когда нас привезло такси. Небо с самого утра было мрачным, сейчас тучи сгущались, копили силы, чтобы обрушить на город мощный ливень.

Мы с мамой нашли нужный плацкарт. Здесь уже сидела старушка в белом платке с голубыми цветами. Желтоватое лицо, голова дергается, как у болванчика. Мне почудилось, что шея ее скрипела, но это старушка качала ногой и пинала свою тележку с хозяйственной сумкой, та лязгала в ответ на каждый толчок.

– О, кака девица-хвалёнка. Куды така едет-то? – встрепенулась старушка.

– К бабушке, на Пинегу, – ответила за меня мама.

– А докуды?

– До Карпогор, а там в Лавелу.

– Я сама с Суры, – кивая головой, сказала старушка. – А вы городские?

– Да, с Архангельска.

Проводник крикнул, чтобы провожающие покинули вагон. Мы с мамой повернулись друг к другу и обнялись на прощание.

– Уезжать в дождь – хорошая примета, – сказала мама, глядя из окна вагона на низкие, тугие тучи, похожие на налитые сизые сливы.

Мама верила во все приметы, которые знала.

– Я немного волнуюсь, – сказала я.

– Если честно, я тоже. Не думала, что ты когда-нибудь решишь поехать на Пинегу. Но Таисья Степановна, бабушка Тая, – добрая женщина. Иза думает, Таисья Степановна в чем-то перед нами виновата, но это не так.

– Я знаю.

– Ну, ни пуха ни пера! – Мама три раза сплюнула через плечо и постучала по столу.

– К черту, – вздохнула я.

Мама аккуратно подхватила свою сумочку, поцеловала меня в щеку и вышла. Я смотрела на нее из окна. Такая же худая, как Иза, но не высокая, такая же элегантная, но не старомодная, она встала на перроне напротив моего плацкарта, спрятав руки в карманы черного плаща. Ветер раздувал ее медовые волосы. Пряди прилипли к блеску на губах, и мама убрала волосы за уши, открыв старые изумрудные серьги Изы. Какое-то время мы с мамой пытались общаться жестами. Мама указала на меня пальцем, а потом сложила ладони в лодочку и положила их под голову – ложись спать, и время пролетит быстро, имела в виду она. Я помотала головой и придвинула раскрытые ладони к лицу – нет, буду читать, показала ей я. А потом поезд тронулся.

Глава 2

Тина

Она лежит в его объятиях, животом он прижимается к ее спине, они пытаются отдышаться на мятой простыне. Тина – аспирантка, Виктор – ее научный руководитель. Она пишет кандидатскую, он – докторскую. Оба они занимаются фольклором. Она – северорусским, он – японским.

– Когда покажешь, что написала за последнее время? – спрашивает Виктор.

Тина поворачивается к нему. Лоб Виктора надвое делит морщина. Строгий взгляд умного мужчины пронзает замершую Тину.

– Зачем сейчас об этом говорить? – спрашивает она. – Хорошо же лежим.

– А когда об этом говорить?

– Не знаю. За столом? – Тина целует его ладонь.

– За столом ты не ответила.

– Имею в виду, не когда мы ужинаем, а когда работаем, – уточняет она. В квартире у Тины только один стол – барная стойка. За ней они обычно и едят, и работают.

– Так ты мне ответишь? Или мне сесть за стол и спросить тебя оттуда?

Тина не успевает понять, шутит он или говорит серьезно, как Виктор вытаскивает онемевшую руку из-под ее горячего тела и прямо так, обнаженным, идет за барную стойку и раскрывает ноутбук. Тине на кровать он швыряет книгу. Твердый уголок обложки царапает ногу.

– Виктор!

– Ну, мы за работой. Теперь говори.

Тина вздыхает. Виктор не дает ей поблажек.

– Нашла один интересный поворот в теме. Но пока еще только копаю в том направлении.

Тина смотрит на след от обложки на ноге. Кожа содралась, но крови нет.

– Расскажи, я помогу.

– Спасибо, но я пока сама. Хочу тебя удивить.

Тина смотрит на Виктора – он улыбается. Тина тоже улыбается и снова расслабляется. Виктор умеет заставить ее чувствовать себя напряженной и нерешительной, а через миг – уверенной в себе и желанной. Жара в комнате снова становится уютной. Виктор возвращается в постель и целует Тину. Он целует ее шею, грудь, живот. Тина счастлива, она приподнимает голову, чтобы посмотреть на Виктора, но в глаза бросается книга. Поцарапанной ногой Тина спихивает книгу с кровати, откидывается на подушку и закрывает глаза. Виктор ласков с ней, как теплая летняя река, она – песчаный берег. Без него она рассыпается на миллион песчинок.

Глава 3

Аля

Три года назад в сентябре, когда выпускной класс школы только начался, я сказала маме с Изой, что буду поступать в Питер на журналистику. Для меня это было, пожалуй, слишком смело, мы все это понимали, но мама тактично промолчала. Наверное, думала, что я в конце концов не решусь. Иза тоже. Она глумливо захихикала и сказала, что я домашняя кошка, которой не выжить в дикой природе. Сказала, что кровожадный город прожует мою нежную плоть и выплюнет мои тонкие кости, а собирать их будет Иза, как когда-то собирала по кусочкам мою маму. Она была уверена, что такая тихоня, как я, не справится с переездом, да и журналистом никогда не станет. Она думала, я выберу библиотечное дело и, так же как мама, буду работать в библиотеке на набережной, где когда-то работала и сама Иза. Но я попросила маму записать меня к репетиторам и упорно занималась. До февраля Иза продолжала насмешничать, а потом сменила тактику и стала мучить нас с мамой своими мигренями.

В квартире нельзя было включать телевизор, громко разговаривать и тем более смеяться. С утра мы быстро собирались, чтобы уйти до того, как Иза встанет завтракать, потому что наша суматоха ее нервировала, а зажженный свет, без которого темным зимним утром не обойтись, раздражал ее глаза, усиливая боль. После уроков я шла либо к репетитору, либо к маме в библиотеку, где занималась до конца ее рабочего дня, лишь бы подольше не идти домой, где стенала Иза. Я продолжала верить, что поступлю и уеду, даже когда Иза упала, я все еще продолжала верить, что уеду.

Упала Иза в марте недалеко от библиотеки – в месте, которое она очень любила. Там на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова стояла Успенская церковь, куда Иза ходила ставить свечки. Между церковью и библиотекой недавно открылся памятник Петру и Февронии, а напротив был мостик с перилами, увешанными замками с именами молодоженов и датами их свадеб. Рядом с мостиком – плавный спуск с проезжей части вниз на пешеходную часть. Летом дети съезжали с него на роликах и самокатах, зимой – школьники на лыжах. Весной в гололед спуском почти не пользовались, здесь легко было навернуться, а удержаться не за что.

В тот мартовский день Иза решила подойти ближе к реке и воспользовалась именно этим спуском. Почти сразу ее нога поехала вперед, Иза упала и покатилась вниз, собирая пушистый снежный слой и оголяя лед. Она съехала прямо в ноги мужчине, выгуливающему своего пса. Это был черный лабрадор-ретривер – так сказала сама Иза. Его морда – последнее, что она запомнила, перед тем как потеряла сознание.

Иза сломала ребро, но лечь в больницу отказалась. Тогда ей прописали анальгетики, постельный режим, физио и дыхательную гимнастику. Будто все это было предложено на выбор, Иза только закидывалась обезболом, а в остальном проводила свои дни как обычно: скрючившись в кресле перед мерцающим телевизором или за домашними делами. Виноваты в этом были мы с мамой, не приученные к быту. Иза делала все сама, ничего нам не поручая. При этом шум пылесоса, возня мокрой тряпкой по полу и шипение масла на сковороде неизменно сопровождались шкворчанием самой Изы: «Все приходится делать самой!» Она жаловалась на несправедливость, ругала нас, лентяек и неумех, но каждый раз, когда мама порывалась помочь, Иза ее осаждала. «Не умеешь – не берись!» А я даже и не пыталась браться.

Когда Иза заболела, мы с мамой решили, что теперь-то нам будет позволено помогать. Пока я вытирала пыль, а мама мыла полы, Иза молча сидела у себя в спальне. Но когда мы заканчивали, Иза доставала мокрые тряпки вновь и все перемывала. Особенно долго она возилась со своим сервантом, сдувая пыль со слоников. Замерев, мы с мамой слушали, как фигурки стучат и стучат по стеклу.

Со стиркой тоже все было сложно. Иза не хотела ждать, когда мы этим займемся. Пока нас не было, она запускала машинку и стирала даже постельное белье, а потом развешивала отяжелевшие от влаги простыни и пододеяльники на сушилку над ванной. Упрямая ершистая Иза не слушала нас и поступала по-своему. Я представляла, как от всей этой работы, должно быть, хрустят ее ребра, как трутся друг о друга сломанные косточки, крошатся и истончаются, а их осколки попадают в кровь.

Через три недели мы узнали, что ребро у Изы срастается неправильно. Надо было назначать новое лечение. К удивлению, Иза согласилась лечь на обследование, строго соблюдала советы врача, но часто жаловалась на боли в боку. Целые дни она проводила в постели, изредка выбираясь из своей пещеры, передвигаясь по квартире раненой пумой, мало ела и плохо спала. По ночам она ворочалась и вздыхала. Я слышала это из другой комнаты.

Тогда мы и вернулись к разговору о моем поступлении. Мама поддержала Изу, которая решила, что сейчас нам троим надо быть рядом, ведь неизвестно, сколько ей еще отпущено.

Я осталась в Архангельске, затаив на Изу обиду, которая становилась все острее, когда после моего зачисления в местный университет она быстро пошла на поправку и впервые за целый год стала прежней Изой, все еще колючей, но ее иголки смягчились, почти не оставляли следов.

Утешилась я тем, что все-таки выбрала кафедру журналистики. Иза не противилась – диплом, который я получу, позволит мне работать и в библиотеке.

В конце второго курса мне надо было решить, куда я пойду на практику. Завкафедрой говорила, что самый быстрый способ стать журналистом – поехать куда-нибудь в область и писать для местного издания, где часто недостает рабочих рук. Я ухватилась за эту идею и попросила кафедру направить меня в газету Пинежского района, где жила моя вторая бабушка, по линии отца.

И все началось по новой.

Иза делала из моей поездки чуть ли не трагедию, я тоже была на взводе, потому что отчасти ехала назло Изе, отчасти и правда этого хотела.

Весь июнь дома было тихо и тревожно. У меня началась сессия, дни я проводила за учебниками и конспектами у себя в комнате. Иза не вылезала из своей спальни. Иногда я ездила в университет на консультацию или экзамен, Иза выходила в магазин за продуктами. Мы совсем не разговаривали друг с другом. Наше молчание к вечеру застаивалось в воздухе, душило меня, не знаю, как Изу. Рассеивалось оно только с возвращением мамы, которая болтала с Изой и со мной, включала музыку и открывала окна. Она любила, когда шумно и светло.

Настало время уезжать на Пинегу на целый месяц, а мы с Изой так и не заговорили друг с другом, даже толком не попрощались.

Глава 4

Тина

В начале этого учебного года, когда только начинался второй курс аспирантуры, Тина хотела поменять научного руководителя. До этого она бегала от Виктора Николаевича, потому что ей некогда было заниматься диссертацией. Тина училась и много работала, чтобы оплачивать аренду квартиры, в которую только что переехала, и заниматься исследованием не успевала. К тому же она пришла на филологический после другого факультета и год наверстывала материал, который ее одногруппники усвоили еще на бакалавриате.

Летом Тина все-таки взялась за диссертацию, которая сразу же ее увлекла. Она ждала осень, чтобы обсудить наконец свою тему с Виктором Николаевичем. Но в сентябре тот еще не вышел из отпуска, а когда появился на факультете, то не проявил к Тине никакого интереса. Он и не вспомнил ее: ни когда она поздоровалась с ним в коридоре, ни позже на занятии у ее группы. Тина решила, что сама виновата, но ей сказали, что Виктор Николаевич сторонится и других студентов. Он опаздывал на лекции, а после вылетал из кабинета стремительно, ни с кем не прощаясь. На кафедре его никто не мог застать, каждый перерыв преподаватель как сквозь землю проваливался. Кто-то говорил, что Виктор Николаевич бродит по набережной, кто-то клялся, что видел, как он гуляет по парку скульптур во дворе, кто-то заметил его в факультетских катакомбах – коридорах, которые находятся ниже уровня земли, кто-то – в лабиринте бывших столярных мастерских. И не раз, если верить сплетням, во всех этих местах Виктор Николаевич появлялся одновременно.

Тина уже решила, что ничего у них не получится, но однажды в октябре, выходя из университета, она увидела, что вдоль длинного здания факультета со стороны Кадетской линии ей навстречу идет сам Виктор Николаевич.

Она прижалась к забору, подождала, пока преподаватель поравняется с ней, и тогда позвала:

– Виктор Николаевич!

Тот резко остановился и хмуро посмотрел на нее.

– Я пишу у вас диссертацию. Меня зовут Тина, не знаю, помните ли вы меня. В том году мы нечасто встречались. Но в этом году вы ведете у нас пару по вторникам.

Виктор Николаевич кивнул – то ли помнит, то ли дал понять, что слушает. Тина продолжила:

– Летом я поработала над исследованием. Хотела рассказать вам о теме, которую выбрала, – Тина пыталась поймать взгляд своего научного руководителя, но тот скользил по мокрому асфальту, по мертвым листьям, по ее забрызганным грязью ботинкам.

Он снова кивнул. Невольно рассматривая его еще смуглое после отпуска лицо, расстегнутое черное пальто, густые темные волосы, Тина почувствовала себя неухоженной. Она машинально провела рукой по длинным спутанным волосам. Пальцы застряли между прядей, смутившись, она быстро выдернула руку, но Виктор Николаевич ничего не заметил. Воздух был влажный, лицо холодила морось, к ним, смеясь, приближалась компания студентов. Тина подождала, пока они пройдут, и заговорила:

– Я решила писать об икоте – персонаже пинежского фольклора. Пинега – это река в Архангельской области, вдоль нее много деревень.

Виктор Николаевич посмотрел ей в глаза и нахмурился. Впервые Тине показалось, что он ее все-таки слушал.

– Да, думаю, это интересно. Исследований таких пока мало, – сказал он.

Теперь уже Тина кивнула, она молча ждала, что ее научник скажет что-то еще, но тот снова опустил глаза на ее обувь. Тине захотелось стряхнуть его взгляд вместе со следами октябрьской слякоти.

– Я хотела рассказать вам, что уже нашла. Вы сможете завтра уделить мне время? – прервала молчание Тина.

– Встретимся после третьей пары? – предложил Виктор Николаевич, снова посмотрев Тине в глаза.

На следующий день после третьей пары Тина отправилась на кафедру. Не успела она постучать, как ей пришло сообщение в мессенджере. Научник писал, что он в кафе неподалеку от факультета. Тина прошла по Университетской набережной, затем по Кадетской линии и свернула на Средний проспект. В кафе стоял гул студенческих голосов. Знакомого лица не видно. Тина вышла из зала в небольшой коридор, где висело зеркало и едва умещалось старое пианино. За инструментом оказалась едва заметная арка – проход в другой зал. Видимо, мало кто знал об этом втором зале, здесь было тихо и светло, стояло всего три столика. За одним из них сидел Виктор Николаевич, два других были не заняты.

Научник Тины поднял голову от ноутбука и улыбнулся:

– Как тебе мое секретное место?

Тина села напротив него.

– Я уже собралась уходить, подумала, что-то перепутала. В том зале все занято.

– Ты заказала себе что-то? – спросил Виктор Николаевич. Перед ним стояли открытый ноутбук и чашка черного кофе.

– Еще нет.

– Я закажу. Что будешь?

– Латте, пожалуйста. Сейчас, – Тина потянулась к сумке.

– Не надо, – отмахнулся Виктор Николаевич и ушел к кассе в переполненный студентами зал.

Тина запереживала, неловко было пить кофе за счет научника. Она ведь еще даже не начала диссертацию. Тина была уверена, что пока не заслужила, чтобы он угощал ее кофе. Вот если бы у нее уже была хотя бы одна опубликованная статья, как у ее одногруппника Вадима…

Когда Виктор Николаевич вернулся, он закрыл свой ноутбук, который разделял их с Тиной.

– Ну, расскажи мне про пинежский фольклор.

Спустя четыре чашки кофе на двоих, у них уже был готов план параграфа диссертации и целой научной статьи. Тина увидела в Викторе Николаевиче того азартного ученого, о котором слышала на факультете. Говорили, он так увлекается исследованиями, что может позвонить своему аспиранту в субботу поздно вечером, чтобы поспорить о каком-нибудь термине, порекомендовать книгу или обсудить свои свежие правки. Если аспирант брал трубку, то прервать Виктора Николаевича было невозможно, приходилось садиться за ноутбук, открывать текст диссертации, делать пометки, и так до самой ночи. Студенты знали, что Виктор Николаевич нарушает личные границы, поэтому старались не выбирать его своим научником. Тина же была новенькая, никто ей об этом не сказал, а писать у Виктора Николаевича ей посоветовал руководитель аспирантуры. Только потом в разговорах с другими аспирантами Тина не раз слышала:

– У тебя Балдин? Правда, что он звонит по ночам и заставляет болтать с ним?

И обязательно кто-нибудь комментировал:

– По ночам? Это что, секс по телефону?

А дальше – взрыв грубого, какого-то подросткового смеха.

Нет, по ночам Балдин ей пока не звонил. Но теперь точно будет, думала Тина. Виктора Николаевича взбудоражила ее тема. Тина тоже завелась из-за кофеина, обсуждений и самого Виктора Николаевича. Она почувствовала влечение к научному руководителю и постаралась прогнать эти мысли. Но поздних звонков от него она стала ждать уже тогда, в октябре. Вечером, сидя за ноутбуком, она так часто поглядывала на телефон, что стала одергивать себя, убирать мобильник подальше, играть перед собой моноспектакль – не ждет она никаких звонков. А на самом деле Тина сидела в напряженном ожидании, прислушиваясь, как кошка, когда ее, придавленную тяжелой тишиной, наконец спасет тот самый поздний звонок.

Но весь осенний семестр, пока Тина работала над своей первой статьей, он не звонил. Она искала предлог, чтобы написать ему самой, но не находила. Повод появился только перед самым Новым годом – она закончила статью и отправила ему текст. Виктор Николаевич ответил, что статья получилась отличная, сказал, можно отправлять в научный журнал. Но Тина была не рада. Короткого ответа, какой-то жалкой отписки ей было недостаточно. Никаких правок, никаких звонков – она явно сделала что-то не так, у Виктора Николаевича пропал к ней интерес. Интерес к ее теме. Надо было что-то написать ему еще, завязать разговор. Только что? Они давно не виделись, его лекции у ее группы закончились в ноябре. Тина думала поздравить научного руководителя с наступающим, но не решилась.

Новый год она встретила одна в своей крошечной студии на Парнасе. С утра выпила полбутылки шампанского, потом поспала, вторую половину прикончила около полуночи. Открыла еще одну бутылку. Из окна смотрела, как в соседнем жилом комплексе «Северная долина» пускают салюты на еще не застроенном пустыре через трассу. Разноцветные бусины рассыпались на уровне ее окна. Первого и второго января она провалялась в постели, пила и смотрела кино. А третьего числа Виктор Николаевич написал.

Глава 5

Аля

К нам в плацкарт больше никто так и не подсел, только женщина с сыном лет четырех устроилась на боковушке. За окном мелькали панельки, мы проехали здание моего факультета, где каждый день, сидя на парах, мы слышали, как мимо грохочут поезда. Еще раз по вагону прошел проводник: «Документики к проверочке готовим». Когда с проверкой было покончено, я получила постельное белье и застелила свою полку, хотелось скорее лечь читать. Старушка тем временем накрывала свою половинку стола.

– Я сама с Суры-то, – заговорила она, очищая яйцо. – Слыхала?

– Нет, – ответила я. – Это тоже на Пинеге?

– А как же! Родина Иоанна Кронштадтского. А бабка твоя, напомни-ка, откуль?

– Из Лавелы, – сказала я.

– Тоже из верхушек, кабыть. Бывала там ужо?

– Когда мне было два года, мы жили там какое-то время. Больше не была.

Старуха дочистила яйцо и откусила. Показался посеревший желток, запах быстро накрыл плацкарт и забился в нос. Свободной рукой она подцепила половинку помидора и надкусила свежий плод. Красный сок побежал по морщинистой руке.

– Ух, все запатрала, – сказала старуха, вытирая руку о салфетку. – В Лавеле бывала, как не бывать, все рядом. Как деревня-то появилась, слыхала?

– Нет.

– Жил там народ – чудь. Была у них девица, Ла звать. Ковды князь новгородский пришел чудь гнать, Ла собрала отряд и повела на князя с евонна воинами. Ударило войско князя по чуди и перебило всех. Уж после битвы идет Ла к крёжу у самой реки, смотрит вниз и видит, как по реке покойников несет, и крови столь, что воды не видать. Прибило покойников к самому крёжу, где стояла Ла. Там шибко крутой поворот река делат, а течение слабое-слабое, что покойников не унести дале, остались они у самого подножья. Ла смотрела на свой отряд мертвецов да кляла князя с евонна воинами. А князю по нраву пришлась своеносная чудская девица, пошто в честь Ла, что вела, и назвали местечко Лавела.

– Я думала, Лавела – это что-то с одного из финно-угорских языков, нет? Мы в универе учим финский. Там все ударения на первый слог, как у Лавелы.

Старушка молчала, снова набивая рот. Может, не расслышала, может, не поняла мой вопрос, а может, просто есть так хотела. Я раскрыла книгу Айрис Мердок и начала читать, но сосредоточиться не могла, смысл повествования ускользал от меня. Лавела, Лавела. Конечно, я ничего не помнила о нашей жизни в деревне. Мама почти о ней не говорила, только сказки какие-то рассказывала, я не понимала, что из этого правда, а что нет. В интернете о Лавеле информации тоже почти не было. Из Википедии я узнала, что Лавела – это умирающая деревня с населением всего сорок шесть человек. Кроме Википедии Лавелу описал Пришвин, который побывал в ней сто лет назад, – дом к дому у самой воды, на домах деревянные коньки, пахнет дымом, но звуков нет совсем, даже собаки не лают. Видимо, никогда там много народу и не жило.

За окном как в быстрой перемотке мелькали смазанные кадры лесов и деревень. Мы мчались все дальше от Белого моря, в глубь области, к самой границе с Коми.

– А что такое верхушки? – спросила я старушку. – Вы сказали, что моя бабушка из верхушек.

– С верховья Пинеги.

– Сура тоже в верховье?

– Да-а… – протянула она. – Река-то у нас длинная. Много ведь она повидала. Да мы много на ней повидали. Мужа моего его собственный батя водяному чертику посулил. Должен он был в жонки чертикову дочь взять, а он меня выбрал. Потом долго ишо долг отдавали.

Она пожевала, бросила на меня хитрый взгляд, будто проверяя мою реакцию, и продолжила:

– Пошла я купаться на реку. Не знала ишо тогда, что волосье надо лентой подвязывать, чтобы не волочились по воде. А были они у меня длинны, вон, как у тебя. Так этот чертик схватил меня за волосьё-то. Я еле выскочила, чуть не утащил. Другой раз ишо пошла на реку белье полоскать. Ужо последню тряпку полощу, как чертик тряпку-то потянул, я за ней – и в воду. Опеть еле выскочила, околела вся, чуть не утащил. Опасно мне на реке-то было. Но невдолге кончилось все.

Старуха, видимо насытившись, стала заворачивать оставшуюся еду. Я следила за тем, как она шелестела пакетами, как быстро и привычно работали ее пальцы.

– Вот с мужем ездили невод ставить, поможала я ему. На реке тихо было. Вдруг слышу всплеск за спиной. Муж говорит, что-то огромное, черное, все в тине выпрыгнуло, из самих из глубин поднялось, да обратно унырнуло. Мы сразу к берегу. Опосле идем домой, неспокойно на душе. Оказалось не зря. Подходим к избе и видим – свет горит. Помню точно, что тушили свечку-то, откуль свет-то. Припужались. Заглянули в окна. Все мерцат-мерцат, не видать ничего. Подошли к двери, она заперта, а изнутри звук будто прыгает хто, роняет что-то, колотит в стенку. Сели на крыльцо да перекрестились три раза. Воротца отворились, свет погас. Заходим в передызье, в избу – никого будто и не было. Через три дня муж слег, да и помер. Тепереча меня река не трогает. Увела, что нать ей.

Поезд плавно тормозил. Я посмотрела в окно: кругом лес – не видно, что за станция.

– Паленьга, – тихо сказала старушка, тоже глядя в окно. – К самой реке уж подъехали, девонька.

Пока мы были на станции, я решила выйти в тамбур и позвонить маме. Она сразу же взяла трубку.

– Ну как ты там? Два часа прошло, три осталось. Не скучаешь?

– Старуха в плацкарте скучать не дает.

– Все болтает?

– Да сказки какие-то рассказывает.

– Ну, привыкай, – засмеялась мама. – Таисья Степановна тоже любит вечером чаек заварить, свечи зажечь, сесть за стол и начать байки травить. Людям в селах делать нечего, особенно по вечерам. Выдумывают про домовых и русалок, пугают друг друга нечистью.

– А мне старуха про водяного чертика рассказала. Говорит, он чуть ее в реке не утопил.

Мама молчала, я решила, что пропал сигнал.

– Ало? Мам? Ты меня слышишь?

– Да-да, слышу. Ну да, говорю же, дорога длинная, как и сельские вечера.

– Ты права. Кстати, как там наша Иза?

– Сидит у себя, смотрит телевизор.

– Ничего не говорила?

– Нет, мы не обсуждали.

– Понятно. Ладно, мам. В тамбуре прохладно.

– Напиши, как встретишься с бабушкой Таей.

– Конечно.

– Хорошо. Тогда отключаюсь, – сказала она и положила трубку.

Я вернулась в плацкарт. Поезд набирал скорость, мы проехали мост через Пинегу. Моя соседка сидела и все так же смотрела в окно, но на столе перед ней уже стояли две кружки, из еды – только ириски. Я хотела снять обувь и забраться под одеяло, чтобы почитать, но старуха предложила мне чай:

– Хвалёнка, сядь да попей. Иван-чай у меня из наших сурских мест. Ты как, чай-то внакладку пьешь али вприглядку? С сахарком али без?

Отказываться было неудобно, поэтому я сказала, что пью чай без сахара, и, поблагодарив старуху, взяла протянутую кружку. Чай оказался холодным, с затхлым запахом, будто он несколько дней простоял в термосе.

– Как звать-то тебя? – спросила она.

– Аля.

– Алька? Как у Абрамова, что ль? Знашь писателя такого пинежского из Верколы?

– Знаю, его «Альку» в школе проходят.

– Хто имя-то тебе дал?

– Отец.

– Сам пинежский?

– Он – да. И бабушка. Мы с мамой из Архангельска.

Мы немного покивали друг другу и вернулись каждая к своей кружке. За окном стемнело, но не сильно, по-северному, над лесом зажглось розовое зарево, а внутри вагона – еле живая лампочка. Поезд прокладывал себе дорогу сквозь мощный лес. Пахло смрадными испарениями болотистой почвы, душок от чая смешивался с вонью из открытого в тамбуре окна. Я вдруг поняла, что не спросила, как зовут мою соседку.

– Простите. А как…

– Ну что, хвалёнка, ладно, посплю чутка. Некогды вылеживаться, пара часиков всего осталась. Душина кака, а? – сказала старуха и улеглась прямо на голую полку. Она отвернулась, почти сразу послышался храп.

Я тоже легла и закрыла глаза. Читать не хотелось. Я думала о внезапном мамином молчании посреди нашего разговора. Я поняла, что зря сказала ей про реку.

Вдруг резкий голос старухи царапнул слух.

– Знашь, хвалёнка. Недаль от Суры да Лавелы, рядом с Осаново, деревней мертвых, место есь одно. Туда люди не суются. Там таки пеньки, а на них – затесы, похожие на глаза, узки, что замочные скважины, и рты, широки, что печные устья. Там когда-то чудь своим богам жертву приносила. Место это народ нашел, только когда в наших краях деревья рубить стали. Около полувека назад. Слышь, что говорю тебе?

– Слышу.

– Смотрела я все на тебя, хвалёнка, а токма сейчас поняла – нос твой да глаза твои на чудские походют. А чудь – главные колдуны у нас. Бабка твоя, часом, не колдует? Икоту не садит?

– Заговоры читает. Про икоту не знаю.

Старушка недолго посмотрела на меня, хмыкнула и отвернулась. Снова раздался храп.

Глава 6

Аля

Я проснулась от толчка – поезд остановился. Плацкарт пустой, ни старухи, ни женщины с ребенком на боковушке. Во всем вагоне тихо, шум шел с улицы, значит, мы прибыли на конечную. Моя книга валялась на полу, толком не начатая. На столе остались чайные круги. Вся эта поездка и разговор со старухой на секунду показались привидевшимися.

Я быстро переоделась и потащила свои вещи к выходу из вагона. На узкой платформе стоял гул, люди смеялись, болтали, стараясь перекричать остывающий поезд и друг друга. Я поискала глазами белый с голубыми цветами платок своей соседки и, не найдя, начала перебирать взглядом лица встречающих. Я не знала, как выглядит бабушка Тая, у нас дома не было ее фотографий, но мама сказала, что отправляла ей несколько моих снимков, поэтому бабушка Тая найдет меня сама.

Станция Карпогоры-Пассажирская – небольшое одноэтажное здание из когда-то белого, но уже потемневшего от старости кирпича. Оно сливалось с ночным северным небом того же мышиного цвета. Ярко горели фонари, бросая нам на головы свой седой отблеск. Вокруг вились и гудели комары. Пахло древесиной от груженного бревнами поезда на соседних путях. Через дорогу от станции начинался поселок, света не видно ни в одном доме. На дороге растянулся ряд машин. На остановке стояло два автобуса.

Я увидела, как в мою сторону бойко зашагала аккуратная круглая женщина. Через секунду она уже крепко меня обнимала, сжимала, хватала за руки, за плечи, трогала мои волосы, заплетенные в косу.

– Какое счастье! Аля, приветствую тебя, дорогая, приветствую, моя милая!

Большими сухими ладошками она сжала мое лицо и сказала, что я очень похожа на отца.

Выглядела бабушка Тая моложе, чем я ожидала, макушкой она едва доставала мне до груди. Ее короткие русые волосы еще не поседели, лицо ее разрумянилось, и из-за северного загара кожа казалась золотистой, как тесто, которое смазали маслом и долго выпекали. Одета она была в штаны и клетчатую рубаху, за которую цеплялись древесные занозы и ежики репейника.

Бабушка Тая быстро потопала в сторону автобусной остановки. Я потащилась следом за ней с чемоданом, внезапно ставшим огромным и тяжелым. Бабушка так ловко лавировала между людьми, катилась по пыльной вытоптанной тропинке, что я еле за ней поспевала. Мое тело отяжелело, стало вторым чемоданом.

Бабушка Тая заплатила водителю, мы устроились в самом начале автобуса.

– Рада, что ты приехала, ягодинка моя. Спасибо, что вспомнила обо мне.

Глаза бабушки намокли, она стала вытирать слезы короткими пальчиками. Я сказала, что тоже рада, и отвернулась к окну. Мне стало неловко от ее слез.

Автобус постепенно заполнялся людьми, проход забивался пакетами и сумками. Бабушка Тая все с кем-то здоровалась, разговаривала. Многие спрашивали ее, что за гостья такая с ней. Бабушка объясняла, что я дочь ее «молодицы». Те, кто постарше, говорили, что я похожа на отца, что у меня такие же светло-серые глаза и нос уточкой. Они смотрели на меня, улыбались, качали головами, поражаясь нашему с ним сходству. А я не находила, что сказать, поэтому натягивала ответную улыбку и кивала.

А потом мы затряслись по грунтовой дороге вверх по Пинеге до Лавелы. Я написала маме, что бабушка Тая встретила меня и что мы уже едем в автобусе. Мама тут же ответила, что очень рада и что ложится спать. «Удачи завтра в редакции», – прислала она еще одно сообщение. А я и забыла, зачем приехала.

Бабушка спросила, как я добралась, я рассказала ей про свою соседку по плацкарту и ее историю про чертика в реке. Бабушка Тая слушала с интересом и подтвердила, что слышала нечто похожее. Спрашивать про колдовство показалось как-то глупо. Весь оставшийся путь я всматривалась в густой лес, а бабушка беседовала с женщиной, которая сидела сзади нее. Мне показалось, я видела сову.

Автобус высадил нас на широкой проселочной дороге рядом с сараем для дров у подножия холма, на котором рассыпалась деревня – несколько похожих домов из влажно-серых бревен. Отличался от них только дом бабушки Таи: он был меньше и бревна другие, не такие широкие и окрашенные светло-зеленой краской. Бабушка Тая стремительно взбиралась на вершину холма, я поднималась осторожно, боком, как рак, обеими руками тянула свой нелепый чемодан. Видимо, недавно здесь прошел дождь, трава была еще мокрая, и я намочила лодыжки.

Когда мы поднялись к избе, показалась река. Деревня тянулась вдоль обрыва, почти с него срываясь, внизу по песчаному пляжу, точно пауки, расползлись кусты, лоснилась и подрагивала, словно желе, застывшая гладь воды, а на противоположном берегу темнел густой смешанный лес. Некоторые деревья росли прямо из крутого склона, будто шли к реке, а некоторые уже почти занырнули – нависли тяжелыми кронами над поверхностью, касаясь ее листвой.

Дверь бабушка Тая не запирала, уходя, только приставляла палку: красть, как она сказала, тут нечего да и некому. Чемодан она отнесла в комнату, пока я снимала ветровку и кроссовки в прихожей. Когда я вошла на жилую половину избы, меня обнял запах вареной картошки. Я поняла, что дико голодна, поэтому сразу бросила взгляд на стол с клеенчатой скатертью, почему-то накрытый на троих. От печки в центре комнаты шел жар, видимо, бабушка натопила ее перед уходом, а может быть, тепло держится с самого утра. Изба ведь была совсем небольшая. Я помыла руки в пластмассовом умывальнике и присела на деревянную лавочку, покрытую пледом из лоскутков. Бабушка включила электрический чайник, рядом с которым стоял самовар из тусклой, заляпанной меди.

– Ну, вот такие встретины я тебе устроила, – сказала она, указывая на стол.

– Для кого третья чашка? – спросила я.

– Для хозяина избы. Надо его задобрить, раз гостья приехала.

– А хозяин – это кто? Я думала, ты одна живешь.

– Одна да не одна. Домовой тут хозяйничает. Поэтому тебе разделить хлеб с ним надо. Целый месяц тебе туcт жить.

Старые крепкие руки разливали чай по оранжевым в белый крупный горох чашкам, бабушка Тая сняла кухонное полотенце с блюда на столе. Показалась гора картофельных калиток и шанег, стало теплее и уютнее. Я выбрала самый загорелый пирожок и откусила. Бабушка Тая налила себе чай в блюдце.

– А до редакции далеко ездить? – спросила я с полным ртом.

– А так же, как сейчас ехали. Ух, оголодала-то как! – засмеялась бабушка. – Будет Алексей тебя возить. Я уже договорилась. Это сосед мой. Друг папы твоего. Помогаю я ему иногда, мать у него, Антонина, совсем плоха.

– А что с ней?

– Икота у нее насажена.

– Икота? – Я вспомнила старуху из поезда. – Как это?

Но бабушка стала рассказывать про Алексея.

– Раньше Алексей жил с Натальей и Иришкой… Пил страшно, они уехали в Архангельск. Сейчас-то он завязал. Но не вернутся они. Девочка в институт поступила, на медицинский. Мать тоже работу нашла. Я ее тогда устроила вместо себя. В детском интернате полы мыть. Сейчас не знаю где.

– Ты мыла полы в детском интернате в Архангельске? Я думала, ты все это время здесь жила.

– Нет, какое-то время в Архангельске жила. Да не понравилось мне.

– А что за интернат? Не тот, что рядом с нами был? Теперь там кадетское училище.

– Да, тот.

– Почему ты к нам не заходила?

– Так обстоятельства сложились, – бабушка Тая пожала плечами и отхлебнула из глубокого блюдца.

Я не стала уточнять, что за обстоятельства, я ее совсем не знала. Мы молча пили чай, я доела первую калитку и взяла еще одну. Домовой к еде не притронулся, бабушка Тая тоже. Когда я наелась, то спросила, где буду спать.

– Под пологом твоя кровать – располагайся. Я пока посуду помою. Сегодня так, а завтра баню тебе покажу. Ночью туда лучше ни ногой.

– Хорошо. Спасибо. За пирожки, да и вообще. За то, что разрешила пожить у тебя.

– Да что ты, девонька моя, тебе, тебе спасибо, что приехала, – бабушка Тая опять начала крепко меня сжимать. – Так на отца похожа, хоть посмотреть на себя дала, – я стала отстраняться, и бабушка неохотливо расцепила руки.

– Перед тем как заснуть, скажи: сплю на новом месте, приснись жених невесте, – засмеялась она.

Я переоделась в пижаму и пошла в свою новую спальню под полог. Бабушка Тая недолго погремела посудой и тоже легла. Я услышала чей-то короткий вопль вдалеке, может быть, кричала птица. А потом на меня обрушилась внезапная и незнакомая мне прежде сельская тишина. Наступил самый темный час перед рассветом, если северную ночь вообще можно назвать темной – светало уже около двух. Тишину нарушило какое-то шуршание. Я отодвинула полог, оглядела комнату и, не увидев никакого шевеления внутри избы, хотела задвинуть шторку и лечь. Но боковым зрением заметила движение за окном, из которого открывался вид на обрыв. Я внимательно пригляделась. Там, у самого края, стояла женщина и размахивала руками. Может быть, кто-то был на другом берегу или внизу у воды? Пока я пыталась рассмотреть чащу леса, женщина развернулась и быстро направилась в сторону домов. Она шла прямо к нашей избе, все ближе и ближе, будто и правда собиралась к нам войти. Почему она никуда не сворачивает? Я подумала о том, что бабушка Тая не запирает дверь. Мое сердце быстро заколотилось, и я спряталась за полог. Я тихо дышала и прислушивалась. Успокоилась я, только когда неподалеку, скорее всего, прямо в соседней избе, хлопнула дверь. Только сейчас я поняла, что бабушка Тая так и не объяснила мне, что за икота у ее соседки. Но, видимо, эту же икоту имела в виду старушка из поезда.

Глава 7

Тина

Виктор Николаевич позвал Тину поработать секретарем на его секции во время двухдневной конференции в другом городе. Тина согласилась: составила программу, отредактировала тезисы участников, подтвердила их приезд. В феврале вдвоем с Виктором Николаевичем они отправились в Великий Новгород на его машине.

Встретиться договорились у метро «Московская», тогда он еще не знал, что Тина живет в противоположном конце города, сама же Тина не стала просить забрать ее из дома. Пришлось вставать в четыре утра.

Тина приехала раньше времени. День был мокрый и серый, никакой настоящей зимы. Ее пальто в клетку стало влажным и совсем не грело. К тому же оно было маловато Тине и уже начало терять форму.

– Тина, – сзади послышался знакомый голос научного руководителя.

Она обернулась. Виктор Николаевич в расстегнутом пиджаке, в выглаженной рубашке, которых еще не коснулось ни капли влаги, явно спешил, хотел вернуться в тепло своей машины.

– Здравствуйте.

– Пойдем?

Он положил ладонь на спину Тины, но сразу отдернул руку от мокрой ткани. Тина это заметила. В машине она сняла пальто, которое пахло мокрой собакой, и кинула его на заднее сиденье.

– Ехать два часа. Можешь пока поспать, – сказал Виктор Николаевич.

– Я в порядке, – ответила Тина.

– Тогда давай пока обсудим твою статью. Куда думаешь отправить?

– Пока не решила. Я плохо разбираюсь в научных журналах.

– А чего тогда молчишь? Могла бы уже давно отправить. Я пришлю тебе список.

Тина задумалась. Действительно, почему она не спросила? Ведь это именно то, чего она так долго искала, – предлог написать ему.

– Думаете, у меня есть шанс попасть в хороший журнал?

– Да, вполне. Статья сильная.

Виктор Николаевич стал хвалить Тину, говорил, что статья достойна быть опубликованной в настоящем журнале, в таком, где публикуется он сам. Говорил, надо сразу зарабатывать себе репутацию и тщательно выбирать площадку, чтобы заявить о себе. Словом, гладил ее по шерстке. Тина кивала, что-то мурлыкала в ответ, подставляла спинку. Она расслабилась, тепло в машине разморило, Тина закрыла глаза и стала дремать.

А потом он спросил:

– Ты не думала поехать на Пинегу этим летом?

От неожиданного вопроса Тина вздрогнула и резко привстала:

– Поехать на Пинегу?

– Ну да. Изучать то, о чем пишешь.

– Честно говоря, нет.

Тина посмотрела на профиль Виктора Николаевича – его лицо окаменело, словно статуя моаи. Ему не понравился ответ, поняла Тина. Надо было срочно исправляться.

– Нет, я хотела бы поехать, просто пока не думала об этом, не планировала. Может, следующим летом. Сейчас я не готова. Исследование совсем сырое, – быстро нанизывала она одно оправдание на другое.

– Следующим летом обязательно надо ехать. Как раз перед защитой.

Добравшись до Великого Новгорода, они позавтракали в кафе на набережной. Виктор Николаевич заплатил за ее омлет и кофе, Тина отказывалась, но недолго. Сначала ей было приятно, а потом она увидела себя в зеркале – точно бездомная кошка в этом своем пальто, с волосами, вставшими дыбом на затылке из-за того, что голова терлась о спинку сиденья в машине. Виктор Николаевич пожалел ее, решил, что у нее нет денег. И правильно решил, подумала Тина, но теперь было обидно, что он ее накормил.

В актовом зале филологического факультета Новгородского университета не было свободных мест. Сюда согнали студентов, и зачем-то приехало местное телевидение. Тина запереживала, но ей хотя бы не надо было выступать, только запускать с ноутбука презентации и листать слайды.

Конференция проходила нервно. Доклады читали студенты бакалавриата, кто-то явно только поступил на первый курс и почему-то решил, что пары месяцев исследования достаточно, чтобы представить тему на конференции, и очень зря. Виктор Николаевич не давал им спуску, задавал сложные вопросы, ловил на слове, вырывал из контекста фразы и жонглировал ими, в общем, развлекал себя и аудиторию, напрочь отбивая у студентов желание публично выступать. Тина никогда не была на их месте, но хорошо впитывала чужой страх. Одновременно с этим она думала, как ей повезло, что Виктор Николаевич – ее научник, которому понравилась ее статья.

Наступил перерыв. После него еще пять докладов. Журналисты уехали. Тина немного расслабилась. Она прогуливалась по коридору, когда Виктор Николаевич подошел к ней и сказал, что не хватает одного выступающего.

– В смысле, не хватает?

– Что непонятного я сказал? У нас не будет одного доклада, надо его срочно заменять.

– Но почему обязательно заменять? Пусть будет четыре доклада вместо пяти.

– Тина, ты что, не понимаешь? – Он шептал ей на ухо, и его шепот она ощущала как крик. – У нас регламент. Должно быть еще пять докладов. Это твоя ошибка. Ты должна была узнать у всех участников, точно ли они приедут на конференцию.

– Но я узнавала. Может быть, один разволновался и ушел?

– Это уже не важно. Тебе придется заменить его.

– В каком смысле мне придется заменить его? – Тина отшатнулась от его горячего дыхания.

– Выйти и рассказать о своем исследовании.

– Как это?

– Что «как это»? Просто выступи, ладно? Все должно пройти четко. Это моя первая конференция, и ты мне ее не завалишь.

– Может быть, лучше переставим кого-то с завтрашнего дня?

– Не пойдет, они не готовы выступать сегодня.

– Но я тоже не готова! У меня нет презентации, да и исследования как такового тоже нет! – Тина повысила голос.

Виктор Николаевич вздохнул и сказал:

– Не заставляй меня жалеть о том, что я на тебя положился. Просто расскажи им о том, что писала в статье. Скоро закончится перерыв. Иди перечитай текст, который мне отправляла. Будешь последняя.

Тина быстро зашагала в туалет. В глазах встали слезы. Она закрылась в кабинке и скачала на телефон статью из письма, которое отправила Виктору Николаевичу. Читала быстро, пропуская строки и теряя смысл. Запаниковала. Потом сделала пару медленных вдохов и стала читать заново. Ужасно не хотелось, чтобы ее научная карьера начиналась вот так – с выступления без подготовки, без презентации. Но разве Виктор Николаевич не назвал ее статью отличной? Разве не сказал, что она достойна лучших журналов? Разве он выпустил бы ее выступать, если бы думал, что она опозорится? Ведь это, в конце концов, их общая работа. Тина кое-как дочитала статью, кое-как успокоила себя, но руки тряслись, а сердце колотилось, застревая на каждом третьем ударе, будто хотело остановиться.

Лучше бы оно остановилось, думала позже Тина. Выступила она ужасно. Говорила путано, перескакивала с одной мысли на другую, разрушая всю логику своей речи. Она подглядывала в телефон, но не могла найти в тексте то, что нужно, поэтому делала большие паузы. А затем Виктор Николаевич стал задавать ей вопросы, на которые у нее не было ответов.

Тина собрала всю свою силу воли, чтобы не выбежать из зала. Она не ушла и после выступления, досидела до конца заключительного слова своего научного руководителя и продолжала сидеть, когда все начали расходиться. Она снова и снова проматывала в голове свою речь, старалась улыбаться, не показывать, что ей стыдно, но чувствовала, как то и дело краснеют щеки, стекленеют глаза от подступающих слез. Она наблюдала за Виктором Николаевичем, который стоял на сцене в синем свете проектора и с кем-то разговаривал. Это были не студенты, видимо, коллеги, большие ученые, может быть, поздравляли с тем, как он здесь всех уел, как он показал всем этим жалким студентикам, кто здесь главный, кто делает большую науку. Тина сидела и смотрела на него, сдерживая слезы, пока все наконец не разошлись, пока он не обратил на нее свое внимание.

Виктор Николаевич спустился со сцены, словно рок-звезда, и легкой походкой пошел к главной своей групи, которая сопровождала его во всех турах. Улыбаясь и сияя, он сел рядом с Тиной и спросил, как ей их первая конференция.

Тина почувствовала, что закипает, две большие круглые слезы тоже не выдержали и покатились по щекам. Она встала. Виктор Николаевич схватил ее за руку и сказал:

– Предлагаю отметить вечером в ресторане. После того как заселимся в отель.

Тина вспомнила, что еще ничего не закончилось, что завтра будет второй день конференции. Тина знала, что ее голос дрогнет, если она что-то скажет, поэтому просто кивнула, особо не думая, но, очевидно, соглашаясь пойти в ресторан.

В номере отеля Тина приняла душ и немного успокоилась. В конце концов, если Виктор Николаевич позвал ее отмечать, значит, все не так страшно, хоть от навязчивых воспоминаний о своем выступлении Тина то и дело морщилась, сжимала веки, прогоняя картинку. Она старалась сжать и эти мысли, превратить их в крошечный комок и замести его в угол, но они раздувались, как воздушный шарик, и заполняли собой всю ее голову. Пальто высохло, но Тина решила его еще и выгладить, водила утюгом по клетчатой поверхности, едва ее касаясь и пуская пар. Стало жарко, снова захотелось принять душ, но времени уже не было. С собой Тина взяла одно платье, которое собиралась надеть завтра, но решила пойти в нем и сегодня в ресторан. Платье она тоже отпарила и почувствовала себя лучше, почти хорошо.

Виктор Николаевич повел их в ресторан русской кухни, заказал обоим ягненка с картофелем и сет фирменных настоек. Тина дико проголодалась, хотела рыбу и набор бутербродов, но ее не спросили.

Ресторан был роскошный: белые скатерти, винтажные стулья, фортепиано, трюмо, даже обои, а все вместе – изысканная дореволюционная гостиная, где могли бы собираться поэты.

Порция еды оказалась крошечной, а сет с разноцветными настойками из клюквы, брусники, морошки, яблока, меда и какой-то травы занял почти весь стол.

– Поздравляю! – сказал Виктор Николаевич и залпом выпил шот.

– С чем? – спросила Тина и осторожно глотнула из рюмки, сладковато-горький ягодный вкус обволок рот. Она допила порцию, горло обожгло.

– С почином.

– Да уж, спасибо.

– Что-то не так? – спросил он, набивая рот ягненком.

– Не так? Виктор Николаевич, я же совершенно не готовилась, а вы выдернули меня на сцену. Это полный позор.

– Полный позор? – засмеялся научник. Он и сам выглядел как поэт – на этом фоне, с его темными кудрями.

– Да! – От его смеха Тине тоже стало весело. – Я злюсь на себя за то, что выступила так плохо, и злюсь на вас за то, что вы меня подставили.

Он захохотал, дожевал ягненка и поднял второй шот с настойкой.

– Просто попробуй ягненка. Как можно злиться, когда перед тобой такая еда?

Они чокнулись. Тина залпом выпила настойку. Тело стало мягким тестом – лепи что хочешь. Она накинулась на картофель и ягненка, волокнистое мясо распадалось во рту, так вкусно, что невозможно остановиться.

– Ты так быстро ешь. Хочешь еще чего-нибудь?

Тина сказала, что хотела бы те бутерброды. Виктор Николаевич подозвал официанта, заказал бутерброды, еще настоек и обратился к Тине:

– Это не позор, но я думал, ты выступишь лучше. Думал, ты порвешь всех. А ты стеснялась, что-то мямлила. Так не годится.

– Я не готовилась, – глупо повторила Тина.

– Дело не в этом. Ты, наверное, боишься публичных выступлений?

– Да, наверное. Я сильно волновалась.

– Я тебя умоляю. Это же так, лягушатник, студенческая конференция. А ты аспирантка. Тебе уже надо выступать со взрослыми.

Они выпили по третьему шоту и вышли подышать. Виктор Николаевич предложил Тине сигарету. Она взяла ее, желая его одобрения во всем. Вечер был такой же противный, как и весь день, они стояли у дороги, мимо проезжали машины, рассекая мокрый грязный снег. Виктор Николаевич говорил что-то о Японии, о каком-то празднике, про демонов и фасоль-адзуки. Тина молча слушала, она мало знала о Японии, а он учился там целый семестр и потом еще бывал не раз. Он докурил. Она пыталась за ним угнаться, вдыхала так быстро, что закружилась голова. Ей это понравилось, но не нравилось, как обжигало и горчило горло. Тина в последний раз глубоко затянулась и качнулась, Виктор Николаевич ее подхватил. Она закрыла глаза.

Потом она будет уверена, что именно она его поцеловала. Это ведь она пошатнулась, она упала в его объятия и уткнулась в него своими губами, это не он обхватил ее, не он прижал к себе, наклоняясь к ее рту.

Пошел снег. Тина посмотрела наверх, хлопья быстро таяли на ее лице, которое горело от выпитых настоек. Тина снова чуть не упала, устояла, зацепившись за грязную урну, проржавевшую и всю в плевках. Виктор Николаевич исчез. Тина выкинула сигарету, но в ресторан не возвращалась, тянула время, не знала, как себя вести и что говорить. Она замерзла и все еще хотела есть. Наверное, остатки ее ягненка совсем остыли.

Когда Тина наконец села за столик, на нем уже стояли бутерброды и новый сет настоек. Виктор Николаевич жевал хлеб с паштетом.

– Просто для ясности хочу отметить, что это ты начала, – сказал он.

– Да, я знаю, – сказала Тина, не поднимая глаз.

Виктор Николаевич передвинул свой стул поближе к ней. Он взял два шота, один поставил перед Тиной.

– Еще по одной?

– Думаю, достаточно.

– Но разве это не то, чего ты хочешь? Забыть все, что сегодня произошло. Я вот точно хочу, – усмехнулся он, пытаясь поймать взгляд Тины.

– Да, наверное, – пробормотала она.

Они чокнулись и выпили. Виктор Николаевич пытался разговорить Тину. Рассказывал ей о том, как жил в Токио целый семестр, как хотел бы снова туда вернуться. А куда бы хотела поехать Тина? Она не знала. Может быть, в Италию? Виктор Николаевич сказал, что был там со своей бывшей женой.

Пока Виктор Николаевич платил за ужин, Тина пошла в туалет и разделить счет даже не предложила – знала, что не потянет. В полумраке дорогого интерьера Тине показалось, что выглядела она шикарно, сексуально, именно так ей хотелось бы выглядеть в ресторане со своим любимым мужчиной. Ее глаза блестели, лицо раскраснелось, волосы растрепались, но не плохо, а так, как надо. Тина улыбнулась себе пьяной улыбкой.

Виктор Николаевич ждал у гардероба с ее пальто в руках. Рядом одевалась еще одна пара. Было заметно, что мужчине хорошо знакомы все движения женщины. Он помог ей надеть шубу – ее руки легко нырнули в норковые рукава. Тине хотелось, чтобы кто-то так же хорошо знал ее.

В отель они вошли под руку. Интерьер в холле был старомодным, Тина только сейчас заметила, как угнетающе выглядит все вокруг: сутенерско-бордового цвета стены, картины с пейзажами Великого Новгорода, искусственные цветы в горшках рядом с оливковыми тяжеловесными креслами, а на них приплюснутые, отсиженные декоративные подушки с вензелем гостиницы. Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору к своим номерам. Первым был номер Виктора Николаевича. Но они оба прошли мимо, даже не взглянув на дверь. Может быть, Тина остановилась бы, попрощалась бы, но Виктор Николаевич шел чуть впереди, это он прошел мимо своего номера, а Тина просто следовала за ним. А может быть, и нет. Может быть, это Тина шла впереди? В конце концов, она ведь его поцеловала, а до этого на протяжении нескольких месяцев ждала его звонков.

Они вошла в ее номер. Виктор Николаевич направился к мини-бару, Тина завернула в ванную. Она снова смотрела на себя, но уже совершенно иную. Пряди волос прилипли к лицу, мокрые из-за снега, в глаза бросались отросшие корни, лицо было таким же бледно-оливковым, как кресла в холле, зубы окрасились от настойки из черной смородины. Она расстроилась, снова замкнулась, стала приходить в себя, осознавать, что происходит, но почистила зубы, причесалась и вышла.

Виктор Николаевич рассматривал меню ресторана при отеле на журнальном столике. Он сказал, что утром они обязательно закажут еду в номер. Тину подташнивало, она не могла думать о завтраке и о завтрашнем дне. Она села на краешек кровати, будто это был не ее номер, а его территория.

Он достал маленькие бутылочки с вином и предложил выпить на сон грядущий. Тина отказалась, сказала, что уже почистила зубы. Он усмехнулся, она согласилась выпить.

Он сел рядом с ней, хрустнула крышка, он протянул ей бутылочку. Она сделала глоток и сморщилась. Вино смешалось со вкусом ее клубничной зубной пасты. Он положил руку ей на колено и задрал платье. Неожиданно для себя она рассмеялась. Смешки выскакивали из нее один за другим, и она не в силах была это остановить, а потом в горле стало горячо, и вместе с последним смешком изо рта вышел ягненок с картофелем, паштет и разноцветные настойки.

– Мать твою… Тина!

Тина упала на кровать. Она закрыла глаза, и все закружилось, она открыла глаза, и стало получше. Так она и лежала с открытыми глазами, пока Виктор Николаевич долго возился в ванне. Тина поняла, что выблевала ужин ему на костюм. Ей снова стало смешно, но свой смех она подавила, только молча улыбалась, лежа на боку. Виктор Николаевич устроился рядом прямо в одежде. Тина заснула.

Утром, открыв глаза, Тина лежала не двигаясь, пыталась вспомнить, что было вчера и почему это продолжается сегодня. Прозвенел будильник. Виктор Николаевич хотел заказать им завтрак, но Тина сказала, что не голодна. Он отправился в свой номер подготовиться ко второму дню конференции. А она быстро приняла душ и взяла такси до автовокзала. Тина купила билет на ближайший автобус до Петербурга, выпила дешевый латте из автомата, с сахаром и пушистой пенкой, а через четыре часа – три на автобусе и почти час на метро – была у себя дома на самом севере города, на станции метро «Парнас».

Следующие две недели она не ездила на учебу. Но потом все-таки пришлось сдать зачет на факультете. Виктора Николаевича она не встретила и, вспомнив, что его довольно трудно даже целенаправленно найти, решила больше не пропускать занятия.

В начале марта он прислал ей на почту ссылки на сайты научных журналов. Может быть, все-таки увидел ее на факультете и вспомнил? Она поблагодарила его и спросила, надо ли что-то поправить в статье, прежде чем ее отправлять. В ответном письме он назначил встречу в той же кофейне на Среднем проспекте. Перед встречей Тина плохо спала, ворочалась всю ночь, а с утра у нее началась дикая мигрень. Голова раскалывалась, вся Тина раскалывалась, думала, не сможет добраться до кафе.

Виктор Николаевич вел себя отстраненно и холодно. Он заранее распечатал статью Тины и пометил на листах ошибки. Следы ручки были в каждом абзаце. Он сказал, что все это Тина может посмотреть потом сама, а пока он хотел бы обсудить концепцию статьи в целом и в итоге предложил почти полностью ее переделать.

– Вы уже не студентка, чтобы писать такие поверхностные статьи. Выводы не следуют из аргументов, слабая актуальность и список источников оформлен неверно.

Тина не понимала, зачем тогда все эти исправления, если статью все равно придется переписывать, но сказать это не решилась, как и не стала спрашивать, почему до этого он говорил, что статья отличная. Она знала, что просто все переделает.

И она все переделала. Она написала по-настоящему отличную статью и отправила ее в журнал. А уже через неделю ей пришел ответ от редакции, что статью опубликуют в следующем номере. Она переслала это письмо Виктору Николаевичу, он ответил, что не сомневался в том, что у нее все получится. Тина воспарила. Поэтому когда он позвал отметить их достижение, она согласилась.

Глава 8

Аля

Утром бабушка Тая встала рано. Я слышала, как она недолго покружила по избе, мелкими шагами пересчитала половицы, а затем шаги стихли, легонько стукнула входная дверь, и я осталась одна. Тишина нежно коснулась кожи, не то что ночью, когда она, тяжело навалившись, вдавила в матрас – было страшно двинуться, перевернуться с боку на бок, чтобы не нарушить безмолвие старого дома, случайно не подслушать странный шорох или скрип. Утром все проще, утром всем звукам доверяешь.

Я выглянула из-за полога – солнечный свет чертил квадраты на полу, на краске, исцарапанной ножками табурета. Часы показывали семь утра. Я свалилась на рыхлую, комковатую подушку и проспала еще до десяти, после чего наконец показалась бабушке Тае.

Она возилась с цветами прямо под нашими окнами.

– Бабушка, доброе утро. Тебе помочь?

Она провела рукой по блестящему от пота лбу и сдвинула платок повыше.

– Да чего тут? Я управлюсь. Ты в баньку иди, я как раз затопила. А то ведь скоро выезжать. Полотенце твое я уже туда отнесла. На скамейке лежит. Ты только голову береги, баня совсем осела. Я уже сама потолка касаюсь, тебе-то и не выпрямиться.

Бабушка Тая стянула перчатки в пупырышках, кинула их вместе с тяпкой на землю и проводила меня до бани. Мы спустились вниз по холму, перешли дорогу, по которой ехали вчера, и направились к маленькому покосившемуся домику. Я думала, это амбар, но это была бабушкина баня. Амбары бабушка Тая тоже мне показала – они выглядели как избушки на курьих ножках, стояли сразу за баней. Теперь уже заколоченные, ненужные. Того и гляди, встанут и побегут, как курица по двору.

В крошечном помещении стояла духота, горячий воздух вперемешку с ароматом мяты, видимо, от веника, трудно было вдыхать. Тело сразу стало мокрым, по шее потекли струйки пота. Я брызнула прохладной водой на деревянные доски себе под ноги, чтобы стало полегче. Из щели между половицами вылез большой черный муравей, я плеснула еще немного воды, чтобы его смыть. Длинные волосы промывала так долго, что спина устала, а голова закружилась.

Выйдя из бани, я наконец-то смогла разогнуться. За тесными, пышущими жаром стенами стоял чудный день. От реки тянуло прохладой, и прямо с полотенцем, закрученным на мокрой голове, я отправилась к обрыву по вытоптанной от нашей избы тропинке. Я пришла на то же место, где ночью видела женщину. Ни людей, ни звуков, только скрипели кузнечики. На берегу под кустами голубела перевернутая лодка. Напротив – обездвиженная река, оцепенелый лес. Вдруг сзади зашелестела трава, и моей ладони коснулось что-то влажное. Белая лайка с туго закрученным в баранку хвостом тыкалась в мою руку своим мокрым носом.

– Откуда ты взялась? – спросила я и почесала ей голову.

Вместе мы пошли обратно к дому. Собака не отставала, я смотрела в окна нашей избы, но видно было только отражение неба и ничего из того, что происходило внутри. В какой-то момент за нами увязалась оса, я побежала, собака припустила за мной. Оставить лайку за дверью у меня не получилось, поэтому вместе мы прошли в комнату. Бабушка Тая засмеялась, сказала, что это соседская псинка, которую она иногда кормит, потому что Алексей с Антониной про нее забывают.

Она понесла собачью еду на улицу, я села за стол. Порцию для домового бабушка Тая так и не убрала. Завтракали мы молча, я ела вчерашние калитки, бабушка постукивала ложкой о дно тарелки с жидкой кашей, сидя вполоборота, вполуха обращенная ко мне, вполуха – к сериалу по телевизору.

После завтрака мы спустились по угору к поленнице, где вчера нас высадил автобус. У выцветшей красной «Нивы» курил мужчина. Светлые джинсы и куртка болтались на тощем теле, небритое загорелое лицо выглядело помятым, будто на него наступили грязным башмаком.

– Алексей, уж виделись, так не здороваюсь. Это внучка моя – Аля. Помнишь ее? Смотри, как выросла, – сказала бабушка Тая, улыбаясь, щуря на солнце глаза.

– Доброе утро, – сказала я.

– Да какое утро! День на дворе. Вы, городские, вечно спите до обеда, – криво улыбнувшись только половиной рта, захрипел Алексей. – А что выросла – не то слово. Мать красавица была, помню. Ты вся в нее значит?

Он подмигнул, я зачем-то улыбнулась, вслед за бабушкой Таей залезла на заднее сиденье. Она пристегнулась, я повторила за ней. В салоне пахло куревом и бензином, повсюду налипла белая собачья шерсть. На приборной панели стояли три иконки.

– Осторожный я водитель, не боись, – сказал Алексей и тронулся по проселочной дороге, вздымая пыль. Я услышала лай и обернулась, белая собака о чем-то гавкала нам вслед с угора у соседской избы.

Редакция газеты «Пинежье» находилась в Карпогорах, где я вчера сошла с поезда. Ехать чуть больше часа, если быстро.

– Значит, с Архангельска к нам пожаловала, – начал Алексей. – Дочка у меня тоже в Архангельске живет. Врачом хочет стать. В мединститут поступила. Знаешь, может?

– Знаю. Он у нас один.

– А ты, значит, журналист? – Он посмотрел в зеркало заднего вида и поймал мой взгляд.

– Пока только планирую.

– В «Пинежье» Верка редактором работает. Одноклассница наша. Могу замолвить за тебя словечко. Уверен, не откажет. Всю школу за мной бегала.

– Алексей, скажешь тоже, – усмехнулась бабушка Тая.

Алексей снял джинсовку и кинул ее на пассажирское сиденье рядом. Острый, как клюв птицы, локоть посмотрел в нашу сторону.

– Ты смотри, совсем выхудал, – сказала бабушка Тая. – Не ешь, что ли?

– Да мамка совсем плоха, не варганит ни фига. Сама ест, только что икота еённая просит. В тот раз курицу ей притащил, она аж с перьями сожрала.

– С перьями? – вырвалось у меня.

Я повернулась к бабушке. Она положила свою руку на мою и покачала головой.

– Это он болтает, – тихо сказала она мне, а затем неодобрительно обратилась к Алексею: – Курицу-то небось у Людки с Женькой попер?

– Ага. Мамка так орала, поди да не сопри.

– Узнают ведь, скандалить будут.

– А вы, Таисья Степанна, не балабольте, вот и не узнают, – вдруг озлобился и сквозь зубы заговорил сосед.

– Молчу, соседушка. Слова от меня не услышишь, – только добавила бабушка Тая, и весь оставшийся путь она действительно молчала. Молчали и мы с Алексеем.

Условное шоссе, на котором едва могли разъехаться две машины, было проложено через монолит леса. Сосны росли так близко, руку протяни – обдерешься о грубую кору. Дорога походила на стиральную доску. Вчера в автобусе это не так сильно ощущалось, «Ниву» же трясло нещадно. Алексей непрерывно затягивался, я хотела приоткрыть окно, чтобы развеять табачный дым, но пыль из-под колес белой пеленой стояла в воздухе, будто туман. Не знаю, что делало наш путь более мучительным – удручало и молчание, и запах сигарет.

* * *

Мы подъехали к двухэтажному зданию из кирпича – редакция газеты находилась в местном Доме народного творчества. У крыльца рядом с пандусом, сколоченным из досок, стояла группа моих ровесниц в длинных фиолетовых юбках и золотых жилетах поверх белых блузок. Они болтали, теребя в руках бордовые ленты. Одна вплетала другой бант в длинные русые волосы, быстро обвивая сияющим на солнце атласом толстые вьющиеся пряди.

– Ой, краса какая. Это девчонки наши репетируют к Метище, – глядя в окно, сказала бабушка Тая.

– Метище? – спросила я, рассматривая их наряды.

– Праздник наш ежегодный. Девчонки наряжаются в старинную одежду, танцуют вместе с ребятами. Раньше в этот день молодые люди сватались. Ой, а может, ты с ними станцуешь? Познакомилась бы с девчонками.

– Не уверена, что у меня получится, – сказала я.

– Как это не получится! В тебе же наша кровь, пинежская! – засмеялась бабушка Тая.

Я улыбнулась. Мне нравилась простая и предсказуемая бабушка Тая. Ей не нужно было ничего доказывать, как Изе, любовь и теплоту которой приходилось заслужить. Бабушке Тае достаточно того, что я ее внучка, и уже за это мне полагался пирожок.

Алексей посигналил, и мы с бабушкой вылезли из машины. Вместе с нами выплыло облако курева и стало медленно растворяться в безветренном, нагретом солнцем воздухе. Где-то рядом оводы дребезжали как гитарная струна, шуршали юбки поворачивающихся в нашу сторону девушек. Девушки молча рассматривали нас в упор, хотя если бы кто-то сейчас сделал фото, в общую панораму не вписались бы именно они в своих традиционных костюмах на фоне здания из кирпича. Им же казалось, что это мы потревожили обыкновенное течение дня.

– Здрасьте, баба Тая! – крикнула та, что плела другой волосы.

– Ой, Нюта, здравствуй, – откликнулась бабушка. – Какие вы красивые!

– Готовимся!

Бабушка Тая хотела сказать что-то еще, но на крыльце показалась женщина, рукой она прикрывала глаза от солнца, хмурилась, тень падала на ее лицо, на пальцах чернели следы краски.

– Из окна машину увидела, решила выйти сразу к вам. Привет, Леш. Незачем сигналить, девиц наших пугать, – женщина мотнула головой в сторону моих ровесниц.

– Нынче все пугливые, а, Верка? Ты такой не была, – высунулся из окна Алексей. – Ну давайте. Попозжа заеду.

Женщина махнула ему рукой и обратилась к нам:

– Таисья Степановна, здравствуйте, давно не виделись. С самого выпускного? А это, я так понимаю, наша Аля. Я Вера Павловна.

Вера Павловна подала руку и пристально на меня посмотрела. Я уже видела этот взгляд вчера в автобусе. Она, как и все, искала в моем лице черты мужчины, которого знала когда-то давно. Щеки мои стали горячими. Казалось, горит все мое тело, и Вера Павловна вот-вот одернет свою руку, которую я пожимала. Но она замерла, и взгляд ее застыл.

– Как на Егора моего похожа, да? – Голос бабушки Таи просочился между наших рук, которые мы тут же разомкнули.

– Не то слово, Таисья Степановна, – качая головой, сказала Вера Павловна.

– Ну, пойдем? – предложила бабушка.

– Конечно, – кивнула Вера Павловна, распахивая перед нами дверь.

Мы вошли в прохладный холл. Бабушка Тая сказала, что заглянет в мастерскую, где шьются костюмы для Метища. Мы с Верой Павловной поднялись в ее кабинет на втором этаже.

Я присела на стул у распахнутого окна, за которым смеялась птица. От письменного стола, за который села Вера Павловна, доносилось гудение старого компьютера. Вера Павловна больше не выглядела растерянной, за своим столом она явно нашла твердую почву, которую моя схожесть с отцом ранее сделала зыбкой.

– Аля, прошу прощения, что разглядывала тебя. Не ожидала я, что ты будешь так похожа на него.

На него. Вере Павловне даже не нужно было называть его имя, мы обе знали, что здесь, на Пинеге, он все время будет стоять у меня за спиной. Впервые в жизни я чувствовала его дыхание на затылке, его черты на своем лице – их рисовали взгляды давно знакомых с ним людей.

– Ничего.

– Знаешь, я ведь помню тебя маленькой.

– Правда?

– Да, видела тебя с твоей матерью. Мне очень жаль, что вам…

– Все нормально. Можно сказать, я его даже не знала. Вы, наверное, знали его лучше меня.

– Совсем его не помнишь? Ну да, тебе же было всего два.

Мы помолчали, она смотрела мимо меня – на него за моей спиной. Я сказала:

– Может быть, обсудим мою практику?

– Конечно, – Вера Павловна собралась, на ее лицо снова опустилась тень, которая шла изнутри. – У нас в Суре, это село на том берегу, идет реконструкция Никольского храма. Туда приехал студент из Петербурга, тоже на практику. Вообще он художник, а здесь помогает строителям по мелочи, штукатурит, работает как грузчик. Может быть, что-то он и будет расписывать, какие-то иконы, я точно не знаю. Но в любом случае интересно было бы взять у него интервью. Пусть расскажет о своей учебе, о том, нравятся ли ему наши края, как он здесь живет, что ест, чем занимается в свободное время. В общем, поговори с ним, а там посмотрим, что интересного он тебе расскажет, хорошо? Даю четыре дня. В пятницу утром приезжай, я почитаю, что получается, и доделаешь работу здесь. Я пока подумаю, куда тебя посадить. Все поняла?

Я кивнула.

– Просто поезжай в Суру к Никольскому храму и спроси студента, его там знают. Зовут Матвей.

Всю дорогу обратно в Лавелу я сжимала сиденье руками, в ладони впивались иголки жесткой собачьей шерсти. Бабушка Тая с Алексеем все так же молчали, я тоже боялась заговорить: и своим первым заданием не могла поделиться, и Алексея про поездку в Суру спросить не решалась. Но обязательно надо было договориться, прежде чем угор разведет нас по соседним домам, чтобы вечером Алексей не выпил, смог рано встать и отвезти меня на ту сторону реки. Полтора часа вопрос крутился в моей голове, я все шлифовала и шлифовала его, несколько раз открывала рот, глотала табачный дым и молча закрывала. Так я промаялась до самого последнего момента, решившись, когда мы уже подъезжали к бабушкиной поленнице.

– Мне дали первое задание – взять интервью у студента из Питера. Он приехал ремонтировать храм. Алексей, отвезете меня завтра в Суру? В Карпогоры мне не надо до пятницы.

– Как интересно! Вера молодец какая. Алексей, отвезешь внучку?

Вместо ответа «Нива» жестко тормознула. Алексей открыл окно и закричал:

– Мать, в дом иди!

На участке между избой бабушки Таи и избой Алексея рядом с черемухой стояла старая женщина. Она размахивала руками, прямо как ночью на обрыве. Я оглянулась на бабушку Таю, хотела понять, что происходит. Мы смотрели друг на друга, а затем услышали, как стукнула передняя дверца «Нивы», услышали, как быстрые шаги зашаркали, сминая под своей тяжестью траву, как сиплым голосом сын приказал матери возвращаться в дом, как замычала, упираясь, мать. Услышали, как мужской голос рявкнул, матернулся, как женское мычание стало резче и громче. Затем что-то грохнуло, и по угору к нам скатился утробный звук, будто там был кто-то третий. Что-то протащили по траве, скрипнули петли, раздался хлопок, все оборвав. На угоре повисла тишина, внутри «Нивы» тоже. Только жирная муха ошалело билась о стекло рядом с моим лицом.

Глава 9

Аля

После этого бабушка Тая целый час возилась со своими травами. Достала тетрадку, самую обычную школьную тетрадь в клеточку в светло-зеленой обложке, заляпанной чем-то охровым и угольно-черным. Страницы – волнистые от влаги, все в разводах и отпечатках толстых бабушкиных пальцев. На столе бабушка Тая разложила хлопковые мешочки, расставила стеклянные баночки. Ароматы вырывались наружу, перебивая друг друга. Бабушка брала где горсточку, где щепотку, где кусочек коры, где пару листочков и кидала в кастрюльку, что-то она давала мне понюхать, но ничего не объясняла. Она сказала, что сейчас может говорить только с травами. Она и правда что-то нашептывала им, а я сидела рядом, вдыхала что-то сосновое, что-то щавелево-яблочное, что-то травянисто-мятное и гладила мягкий мох, словно маленького мышонка.

Потом бабушка убрала все свои скляночки и сверточки и отправилась с кастрюлькой к соседям. Мне удалось урвать себе листик мяты (положила его под подушку) и немного мягкого мха, который я поглаживала, придумывая вопросы для интервью со студентом. Я записала все, что предложила у него узнать Вера Павловна, и на этом остановилась. Сосредоточиться было сложно. Я решила, что надышалась травами, и вышла посидеть на скамейке под нашими окнами. У кого-то из соседей галдел телевизор, лес на том берегу покачивался. Небо за ним потемнело, задумало грозу. Река беспокоилась, бежала, будто спешила укрыться от непогоды. А мне хотелось грозы, слишком уж было жарко.

Когда бабушка колдовала над травами, я вдруг вспомнила, как в детстве мама рассказывала мне истории про Пинегу, и из-за этих историй бабушкина деревня мне представлялась миром, где лешие крадут у грибников тропинки, а русалки полощутся у самого берега. Бабушке Тае в этом мире досталась роль доброй колдуньи.

Мама рассказывала, как однажды в жаркий полдень она с бабушкой Таей отправилась в лес. В какой-то момент они потеряли друг друга из виду, и мама испугалась, ведь лес она знала плохо. Она шла по тропинке, солнце обжигало кожу, а душное марево замедляло дыхание. Трава выглядела яркой, сочно-зеленой, цветы широко распахнулись и замерли, но почему-то совсем не было видно и слышно насекомых. Тишина давила так же, как и палящий зной. Тени совсем пропали. Слоистые облака неподвижно зависли над самыми верхушками деревьев. На секунду маме показалось, что кто-то крупный стоит у нее за спиной. Она повернулась, но никого не увидела. Хотела идти дальше, но тропинка исчезла, а ветви деревьев склонились так низко, что царапали лицо. Она пробралась сквозь спутанные цепкие ветки и вышла к просторному заросшему полю, где стояла одинокая сосна – здесь ее называют сосной лешего. Мама говорила, что в тот момент она забыла, как ходить, просто стояла и смотрела на сосну. Она была уверена, что кто-то заколдовал время и ее саму. Мама не помнила, сколько так простояла на пограничье между лесом и полем, первой половиной дня и второй, но расколдовала ее бабушка Тая. Она нашла маму и сказала, что в последний момент вырвала невестку из горячих лап Полудницы.

Еще мама говорила, что однажды при ней бабушка Тая оживила мертворожденного теленка, всего лишь прошептав ему что-то на ушко. А еще было, что у соседей стадо поросят по лесу разбрелось, найти никто не мог. А бабушка Тая отправилась одна в лес, там что-то сказала, что-то сделала, и все до единого поросята вернулись и после этого только у дома своего хозяина гуляли.

Иза ненавидела эти истории, поэтому мы с мамой закрывались в комнате и шептались, лежа под одеялом, оставив включенным только торшер. Тогда у нас над раскладным диваном на стене, как и у многих, еще висел ковер, и я рисовала на нем пальцами узоры, бродила по извилистым дорожкам, представляя, что я бреду все дальше и дальше по пинежскому лесу и спасет меня только колдовство.

А еще я любила, когда мама читала сборник пинежских загадок, который назывался «Загадки северных рек». Я постоянно загадывала маме что-нибудь оттуда.

– Мама, угадай. Что на сарай не закинешь?

– Дым, – отвечала мама.

– А что к стене не приставишь?

– Дорогу!

– Какая глупость, – вставляла Иза.

– Никого она не обижает, а все ее толкают, – не останавливалась я.

– Дверь! – смеялась мама.

Ответы, как и сами загадки, мы знали наизусть.

Все это осталось в глубоком детстве, и ни про каких леших и полудниц я не вспоминала, как и про бабушкино колдовство, пока не увидела все эти травы. Мне захотелось подкрасться к дому Алексея и заглянуть в окно – посмотреть, что делает бабушка Тая. Про икоту я от мамы никогда не слышала. Что это за болезнь, которая заставляет съесть целую курицу до последнего перышка?

Я сделала несколько фотографий на телефон. Изба бабушки Таи на переднем плане, слева заросшая тропинка, а дальше – все дома, дома, все меньше и меньше, упираются в золотистое небо, исполосованное проводами электропередачи. Если бы не эти столбы и телевизионная тарелка на одном из домов, можно было бы сказать, что с тех пор как Пришвин побывал здесь сто лет назад, ничего не изменилось. Лавела была настоящей глухой деревней, в Карпогорах по сравнению с ней жизнь просто кипела. В одном только доме творчества, да даже в одном только кабинете Веры Павловны, звуков было больше, чем во всей Лавеле. Даже собаки не лаяли, здесь вообще, кажется, не было собак, кроме соседской. Телевизор тоже выключили, может быть, из-за приближающейся грозы?

Облако комарья, которое вилось надо мной, куда-то сдуло, тучи тяжелым одеялом опустились на лес. Я вернулась в дом, пока не ливануло, села за стол и набрала маму.

– Ну как там мой ребенок? – раздался ее веселый голос.

– Мам, знаешь что-нибудь об икоте?

– Как перестать икать? Целые сутки прошли, столько нового должно было у тебя произойти, а ты об этом!

– Нет, я про другую икоту. Бабушка Тая сказала, что у ее соседки икота, но это что-то другое.