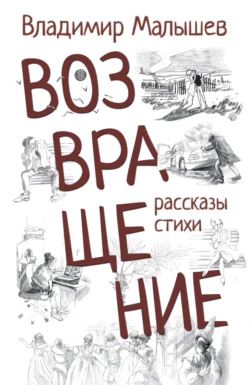

Возвращение

Возвращение

Владимир Сергеевич Малышев

Владимир Сергеевич Малышев сочинял стихи с детства. Это увлечение он пронес через долгие годы, сочетая его с большой ответственной работой: директор Госфильмофонда РФ, заместитель министра культуры России, ректор ВГИКа, автор сценариев и продюсер фильмов.

Однако несколько лет назад автор неожиданно начал писать рассказы, самые разнообразные, по-настоящему жизненные, смешные и грустные, возвышенные и земные… Эти истории В.С. Малышев и представляет вниманию читателей. Книга иллюстрирована рисунками педагогов и студентов ВГИКа, которые их оживили и сделали более кинематографическими. Не зря же автор и его художники трудятся на вгиковской ниве.

Владимир Малышев

Возвращение

© Малышев В.С., 2024

© ООО «Издательство «Вече», 2024

От автора

Когда-то в детстве и юности я сочинял стихи. Они были наивными и чисто на выдуманные темы. Сочинялись они не для кого-то, а исключительно для себя. И даже в зрелые годы нет-нет да и рождались в голове рифмы.

Другое дело рассказы. Их я вообще никогда не собирался писать. Но однажды несколько лет тому назад в выходной день решил как-то возобновить навыки печати текста на компьютере. В молодаые годы я иногда подхалтуривал по ночам, писал заказные сценарии и распечатывал их на электрической машинке. Сел, включил компьютер, нажал на клавишу, и появилась на экране буква, потом слово, потом предложение, а через три часа был готов первый рассказ «Дураки». Дал почитать его профессионалам, и его напечатали в газете.

Затем поехал на поезде в командировку, и под стук колес родился следующий рассказ. Вошел во вкус, стал в свободное время сочинять прозу. При этом, когда медленно печатаю первое предложение, в голове возникает второе и так далее. Нет предварительного плана, задумки, я даже не знаю, чем рассказ завершится. От этого самому становится интересно. Мне нравится не причислять себя к профессионалам. От этого меньше ответственности и критики. Однако, не скрою, буду рад, если мои рассказы кого-то заинтересуют и кому-то захочется их прочитать.

А что касается стихов, то их сочинительство я начал в юношеские годы, как и многие романтически настроенные молодые люди. Впрочем, стихами и назвать-то их было нельзя. Просто скучно было шагать по тёмным улицам подмосковного посёлка после школы или кино, а позднее по два часа тащиться в электричке в Москву на учёбу и обратно. Вот и развлекал я себя рифмами, рисуя различные картинки, навеянные романами Дюма, стихами Есенина и песнями Высоцкого. Это юношеское увлечение проявлялось и позже, особенно в первые годы так называемой перестройки, видимо, потому, что много в то время было нового, волнующего и необычного. И в последние годы иногда что-то слагается само собой без особого старания. Добавление стихов в книгу прозы следует рассматривать только как факт моей биографии, как отражение того, что мне удалось пережить и прочувствовать когда-то… Надеюсь, и они заинтересуют кого-либо из читателей.

К рассказам мои коллеги, художники, педагоги и студенты ВГИКа, чьи фамилии указаны в завершении книги, сделали иллюстрации, за что я им бесконечно благодарен. Эти иллюстрации оживили рассказы, придали им некую «картинность», не зря же все мы трудимся на вгиковской ниве.

Владимир Малышев

Рассказы

Дураки

Коллежский секретарь Александр Петрович Бибиков, дописав очередную страницу формуляра, вложил её в папку, потянулся и с грустью посмотрел в окно. Собственно, смотреть было не на что. В тёмной раме выделялись лишь тусклый уличный фонарь да серая окружность февральского снега вокруг него. Сослуживцы Александра Петровича уже успели осушить по нескольку бокалов шампанского по случаю именин одного из них, а ему досталась участь, как ведущего трезвый образ жизни, исполнять срочное поручение начальства. Бибиков застегнул пуговицы мундира, взял документы и по парадной лестнице проследовал для доклада к действительному статскому советнику Верниховскому, где тотчас же был принят.

Советник расположился в кабинете по-домашнему. Сидел на диване без мундира, на столике перед ним стояла початая бутылка коньяку, рядом расположились несколько бутербродов с нежно-розоватой сёмгой и белужьей икрой, в свежести которой не приходилось сомневаться, а также хрустальная рюмка, подёрнутая янтарём от предыдущих наливов.

– Да вы, батенька, просто герой! Экую гору понаписали! Эверест не иначе! Положите на стол, а сами извольте взять стул и присесть супротив меня для доклада, – сказал Верниховский, перемещая вторую рюмку за пузатую бутылку.

– Позвольте, ваше превосходительство, доложить стоя? – конфузясь и краснея, вымолвил Бибиков.

– Отчего же стоя? Правды-то в ногах кот наплакал. Так что присаживайтесь, уважьте старика. Да и нет уж никого в этот час, окромя нас с вами да швейцара в подъезде. Сами-то из каких будете? Как звать-величать? – спросил статский советник, разливая коньяк по рюмкам.

– Александр Петрович Бибиков, ваше превосходительство, а родом из мелкопоместных, – проронил молодой человек.

– Постойте, постойте, уж не сын ли вы Петра Ивановича из Саратова?

– Именно так-с.

– Поди ж ты, а ведь мы с ним службу в Малороссии начинали! Да уж, погуляли и покутили по молодости! Ну а что он сейчас? Жив ли, здоров?

– К несчастью моему, три года уж как почил в Бозе батюшка.

– Да… идут годы, – с задумчивой грустью произнёс Верниховский и тут же оживлённо добавил: – Ну что ж, давайте по рюмочке за светлую память родителя вашего.

– Я, ваше превосходительство, не приучен к употреблению, – с ужасом понимая, кому он перечит, прошептал Бибиков.

– Да ведь и что с того? Все мы когда-то только мамкино молоко сосали. Пора и Бахусу должное отдать. Сейчас в приличном обчестве без этого никуда. Коль уж батюшка ваш не успел, я, как старинный друг его, вас и научу. Возьмите рюмочку в правую руку, а в левую бутербродик с икоркой, вдохните и – вперёд, гусары!

Советник лихо опрокинул рюмку, пронаблюдал, как Александр Петрович мучительно дотянул коньяк, и мягко придержал его руку, когда она заспешила поднести бутерброд ко рту.

– Не спешите, почувствуйте огненный букет в чреве, а уж потом погасите жар икоркой. Вот так и продолжим. Хорошая нам, старикам, смена растёт.

Дальше были тосты за царя, за родину и веру, сначала вместе, потом – по раздельности, за матерей и всех женщин вообще, за успехи детей, которые народятся, и если бы не так некстати закончившийся коньяк, статский советник и коллежский секретарь, безусловно, перешли бы на ты. При этом инициатива такого панибратства исходила уже от Бибикова. Однако расчувствовавшийся Верниховский помнил, что дражайшая супруга его Таисия Антоновна должна была в вечеру заехать за ним на семейном экипаже, дабы провести вечер в кругу генеральской четы Парфеновых и их добрых друзей. А посему предложил он Бибикову посетить театр по билету, присланному статскому советнику, с просьбой прибыть на премьеру в качестве почётного гостя. И хотя тот со слезою на глазах отнекивался, Верниховский его благословил и даже приказал подать ему свой экипаж.

На полпути к театру чувство пьянящего веселья догнало Александра Петровича, и он неожиданно сам для себя стал напевать нечто фривольное, до сих пор ему незнакомое. А уж к театру он подкатил и вовсе подшофе, по причине чего кучер помог ему подняться по лестнице и даже постоял с ним в сторонке на ступенях, поджидая, пока барин немного охолонется и сможет продолжить свой путь самостоятельно.

Согласно билету Бибиков разместился в литерном ряду, отчего вначале немного напрягся, так как люди, сидящие рядом, были сплошь в генеральских мундирах и сияющих орденах. Под стать им были и их жены. Все в бриллиантах и французской парфюмерии. Не успел Александр Петрович освоиться, как заиграл оркестр и началось действо. Поначалу оно забавляло и даже несколько увлекало его. Но к середине спектакля вторая волна алкогольного опьянения накрыла Бибикова. Вдобавок сидящая рядом толстая генеральша начала потеть и излучать жар, как голландская печь. Эта смесь потного тепла и обострившегося запаха духов окончательно ввела его в состояние транса. Перед ним замелькали лица поющих актёров, сановных особ, лысого полуспящего генерала с двойным подбородком, нафуфыренных дебелых дам… Лиц было много, и все они были разные – старые и не очень, блондины, брюнеты и даже рыжие. Но сквозь туман Бибиков вдруг ясно и отчётливо увидел, что есть в этих лицах одно еле уловимое общее. Всем им, сидящим в литерных рядах, абсолютно было все равно, как поют и играют актёры. Они пришли сюда не за этим. Им важно было быть в первых рядах. И пока они здесь, у них будет все: продвижение по службе, деньги, награды и другие прелести жизни. Перемещение в середину, а уж тем более на галёрку равносильно смертельному исходу.

«Ах, какие же они бедные люди! Даже здесь не могут расслабиться. Дураки, право же дураки, – пронеслось в голове Бибикова. – А может, встать сейчас и сказать им, что они дураки? – вдруг ударила шальная мысль в голову. – Вот просто встать и сказать. То-то заваруха будет! Да нет, нельзя, выгонят, карьере конец», – одёрнул себя Бибиков.

Но мысль не отпускала и не хотела уходить. Она долбила по вискам, надсмехалась над ним, подзуживала над его трусостью.

«Да, нет, да, нет, – вбивались гвоздями в воспалённый мозг. – Да!»

Какая-то неведомая сила приподняла его и вырвала из кресла. Он сделал шаг вперёд, повернулся к литерным рядам и, перекрикивая музыку, выдохнул:

– Господа! Какие же вы дураки! Вы все дураки, господа!

Ни гула возмущения, ни того, как его тащили к выходу и как он оказался дома, Александр Петрович не помнил. Силы оставили его.

Назавтра коллежский секретарь Бибиков получил отставку и был направлен на Кавказ. Стараниями Верниховского, который чувствовал некую вину перед молодым человеком, ему была определена низшая чиновничья должность, с которой он и начал новую жизнь.

А Петербург, посудачив три дня о странной выходке Бибикова, продолжал жить своей жизнью. Проходили десятилетия, иногда менялись цари, менялся и состав литерных рядов.

Однажды перед началом очередного спектакля в них проследовал старый генерал. Лишь немногие признали в нем Александра Петровича, который, начав на Кавказе и продолжив дипломатическую службу в восточных странах, вернулся в столицу. Кто-то усмехнулся, а кое-кто предпочёл сделать вид, что генерал ему не знаком.

Однако в середине спектакля из первого ряда вдруг поднялся седовласый генерал и громко крикнул, повернувшись к публике:

– Господа! Какие же вы дураки! Вы все дураки, господа!

Это были последние слова Бибикова. После них сердце его остановилось от апоплексического удара.

Живой

Сорокалетний мужчина Изосим Павлович Кречетов начал это летнее утро как обычно в последние месяцы – облачился в омытый многими дождями плащ и вышел прогуляться. А что ещё остаётся делать интеллигентному человеку, умудрившемуся в силу своего тихого нрава потерять сначала работу, а затем и сварливую жену? Сил на обустройство новой жизни ему не хватило, вот он и лёг в дрейф, не очень, впрочем, от этого огорчаясь. Благо, что от родителей остался в наследство кое-какой антиквариат, время от времени исчезавший с полок и превращающийся после нехитрых комбинаций в средства к существованию.

В подъезде Изосима кто-то окликнул, но когда он обернулся, никого не было. Раньше Кречетов на это не обратил бы внимания, но в последнее время с ним стали происходить странные вещи, доставляющие ему дискомфорт и некоторое беспокойство. Дело в том, что все чаще и чаще стал он встречать на улицах, в метро и других местах людей, поразительно похожих на знакомых ему, но ушедших в разные периоды жизни в мир иной.

Изосим Павлович, конечно же, понимал, что это просто совпадения, сдобренные впечатлительностью характера, но в силу многократности повторения подобного им овладело непреодолимое желание проверить когда-нибудь свои фантазии. Проверить, конечно же ошибиться и забыть навсегда. Но все как-то не представлялось случая.

То пока он соберётся с духом и решится подойти к незнакомцу, а тот уже завернул за угол. Не бежать же вдогонку! Или увидит из вагона усопшего родственника, стоящего на платформе, захочет выйти, а поезд уже тронулся.

Однажды на улице он поравнялся с человеком, точь-в-точь похожим на умершего сослуживца, и попытался заглянуть ему в лицо, но сколько бы ни забегал с разных сторон, а лица так и не смог разглядеть, хотя тот вроде и не отворачивался.

И в это солнечное утро Изосим Павлович, прогуливаясь по бульвару, подтрунивая над собой, вспоминал о своих глупых мыслях и в то же время невольно вглядывался в лица идущих навстречу людей.

Ещё издали заметил он человека, отчаянно похожего на своего однокашника. «Ну вот, опять начинается! Хотя этот, по рассказам знакомых, кажется, живой ещё. Отвернусь и пройду мимо. Хватит ерундить», – подумал Изосим и отвернулся.

– Изя, старик, ты ли это? – неожиданно услышал он бодрый голос. – Зазнался, не узнаешь, чертяка, боевого товарища! А ведь когда-то в ночной вояж вместе ходили. Сколько женских особей навзничь опрокинули, скольких в полон взяли!

С этими словами Федор Склянский, товарищ по студенческим годам, заключил Изосима в объятья и даже неловко, в силу своей тучности, попытался облобызать.

– Сколько же мы с тобой не виделись, Изосим? Лет пятнадцать? Ну да, так и есть, с двухтысячного, а сейчас уж пятнадцатый. Как закончили, так и разошлись пути-дорожки. Ну коль вновь встретились, грех расставаться сразу. Не зайти ли нам с тобою, Изя, в ближайшее питейное заведение, несмотря на утро раннее? Я угощаю, – предложил Склянский.

После недолгого обсуждения данного вопроса однокашники оказались за столиком близрасположенного кафе, заказали коньяку, лёгкой закуски и повели неторопливую беседу на тему «А помнишь?».

Все это так расслабило друзей, что они и не заметили момента, когда опустевшая бутылка была заменена на полную, и беседа перетекла в откровения жизни сегодняшней.

– Слушай, Федор, я ведь тебя сразу и не признал, думал, просто похожий кто. Да ещё от кого-то из наших слышал, что болел ты вроде бы сильно года два назад, – промямлил захмелевший Кречетов.

– Да, болтают всякое. Сейчас жизнь такая пошла. Что скажут, что напишут – все проверять надо, – ответил Федор и добавил: – Вот про тебя тоже чушь мололи, будто умер ты год назад, а мы сидим с тобой живые, в меру здоровые и коньячок потягиваем.

– Нет, ты всё-таки послушай, – не унимался Изосим. – Вот мне чуть не каждый день люди похожие на умерших стали встречаться. Просто ужас как похожие. Я иногда думаю: уж нет ли в мире какого-то мощнейшего компьютера, который на всей земле разводит маршруты живых людей и людей умерших? А они на самом деле, может, никуда и не пропали. Также ходят по своим делам, общаются – короче, живут своей жизнью, но только в другом измерении, и мы поэтому их не видим, не пересекаемся с ними. Ну, допустим, как какой-нибудь твой родственник, например, уехал навсегда жить в дикую африканскую деревню, откуда ни позвонить, ни написать. Получается, он из твоей жизни пропал, но для тебя он вроде жив, а с другой стороны, вроде бы и нет, потому что ты его никогда больше не встретишь и не услышишь. Так и ходим все параллельными путями. Не дай Бог, если в этой мировой машине что-то вдруг замкнёт, сгорит, и все перемешается. Пойдёшь так по улице, а тебе навстречу из-за угла родители твои живые, лет на двадцать тебя моложе.

– Здрасте, приехали! – Склянский осоловело посмотрел на Изосима. – Ну ты, старик, загнул! Хватил, однако, лишнего. Кончай эту мутотень наводить. Давай-ка по последней – и разбежимся. А то до психушки допьёмся с твоими фортелями. Уж если разговор такой пошёл, то давай-ка лучше выпьем не чокаясь за наших однокурсников Гошу Джапаридзе и Аньку Фесенко. Вот они-то действительно уже там, – сказал Федор и многозначительно указал пальцем в небо. – Кстати, мы вот здесь сидим, – после некоторой паузы добавил он, – а напротив, за тем забором, кладбище, где Гоша и упокоился. Давай, брат, возьмём эту недопитую бутылочку да и пойдём помянем его согласно старой традиции.

Поддерживая друг друга и не совсем соображая, куда и зачем они идут, друзья поплелись на кладбище.

Спустя какое-то время Изосим несколько отрезвел и с удивлением обнаружил, что стоит он один, а Склянский куда-то исчез. Среди холмиков и оград он стал пробираться к выходу и вдруг застыл на месте. Взгляд его упёрся на один из памятников, на котором была высечена короткая надпись: «Кречетов Изосим Павлович, 1974–2014, вечная память».

Женский день

Завхоз Трофим Петрович Ковтун возвращался домой в состоянии лёгкой удовлетворённости от предпраздничного ужина в маленьком ресторанчике.

Вечеринка была организована по случаю предстоящего праздника 8 марта, до отмены которого ещё не добрался какой-нибудь рьяный депутат. В связи с этим народ новой России по инерции вот уже более двух десятков лет пьёт на законных основаниях за последовательниц Клары Цеткин и Розы Люксембург и одаривает их в этот день, к радости южных торговцев, разнокалиберными букетами. Справедливости ради надо сказать, что в регламент самого праздника начальством за эти годы были внесены значительные изменения, и он из шепотливого, бутербродного застолья превратился в сытый, бесшабашный разгуляй с музыкой, танцами, лёгким, иногда переходящим в тяжёлый флиртом. Вот после оного и возвращался наш герой, с удовольствием вспоминая, как в своём тосте шеф похвалил в том числе и его, а в особливости то, что молоденькая вертихвостка Зиночка из соседнего отдела, несмотря на взрощенный многими годами неумеренности пухлый живот и глубоко предпенсионный возраст Трофима Петровича, изволила дважды протанцевать с ним задорный полуиностранный танец.

Все было хорошо в этот поздний вечер! И даже метро не раздражало Ковтуна своей суетой. Он, плавно покачиваясь в такт вагону, в сладостной полудрёме двигался к дому.

Но вдруг ужасная мысль кипятком обдала изнутри Трофима Петровича: «А подарок жене! Надо же, старый дурак, забыл на работе!» Ковтун вмиг протрезвел и посмотрел на часы. «Боже мой! Первый час, кабинет опечатан! Надо хоть что-то купить. Прибьёт же Сергеевна!» – подумал Трофим Петрович и кинулся к дверям вагона. На его счастье, рядом с метро ещё не закрылся торговый центр. Ковтун рванул мимо витрин с видом азартного охотника, стремящегося любой ценой завалить медведя. На его беду, многие отделы были уже закрыты, а меха, бриллианты и антиквариат по понятным причинам Трофиму Петровичу явно не подходили.

В раздумье он остановился у «Дикой Орхидеи». В магазине женского белья ворковали две молоденькие продавщицы и неторопливо-небрежно ворошила товар одинокая покупательница. «Оно, конечно, неудобно. Ну да была не была» – подумал Ковтун и нерешительно вошёл с видом впервые попавшего в бордель клиента. Конфузливо заскользил он глазами по полкам и манекенам, не совсем понимая назначения некоторых видов товара.

– Вам чего, папаша? – лениво спросила его одна из продавщиц.

Трофим Петрович приблизился к прилавку и прошептал:

– Мне бы жене бы подарочек бы, пожалуйста.

– А чё шёпотом-то? Голос потеряли? Поди, пивка холодного назюзюкались?… Вот житуха пошла! – обратилась она к подруге. – Женщины пашут до ночи, а мужики гудят вовсю в наш праздничек!

– Да ладно ты, уймись, – сказала другая продавщица.

– Вам, мужчина, трусики или бюстгальтеры? Может, пеньюарчик фирменный? У нас все высшего качества, сплошная заграница! Выбирайте.

И через пару минут перед Ковтуном выросла пирамида из всего того, что женщины обычно тщательно прячут от мужчин, демонстрируя это только в интимной обстановке избранным.

Трофим Петрович от обилия невиданных за всю свою жизнь вещей впал в состояние транса и застыл в позе сфинкса. После нескольких минут продавщицы поняли, что сам клиент ничего не купит и сам по себе не уйдёт. «Надо помогать», – решили они и задали наводящий вопрос:

– Жене вашей сколько лет, гражданин?

– Да уж шестой десяток пошёл, – промямлил Ковтун.

– А размер её вы знаете?

– Так, по-моему, 39-й.

– Да не обуви, мужчина! Трусов или лифчика, ночнушки наконец?

– Откуда же мне знать, девоньки? Она сама всю жизнь эти штуковины покупала.

– Ну и мужики пошли! – шепнула одна продавщица другой. – Вот выйдешь замуж за такого козла – и мучайся с ним всю жизнь!

– Что ж, давайте, мужчина, по-другому решать, – обратилась девушка к Трофиму Петровичу. – Она примерно такая, как я, или побольше будет?

– Да что вы, девушка, куда вам до моей Сергеевны! Таких, как вы, в моей жене две с половиной, почитай, будет.

– Тогда, мужчина, не парьтесь, берите вот эту розовую ночнушку, – предложила продавщица. – Она ей впору будет, прикупите цветов – и супруга вас на руках все 8 марта проносит, да и нальёт ещё.

Домой Трофим Петрович добрался за полночь, и после того как полусонная Сергеевна встретила его традиционным: «Где тебя, старого, черт носит?», прошмыгнул на кухню, старательно пряча за спиной блестящую коробку. Здесь он задвинул её за банки с крупами. Наутро Ковтун проснулся с радостным настроением, какое бывало у него только в детстве перед новогодним праздником. Он вспомнил свои вчерашние приключения и почувствовал себя альпинистом, покорившим Эверест. Стараясь не разбудить жену, Трофим Петрович прошёл на кухню, аккуратно достал коробку и вместе с нею нырнул в кровать. Накрывшись с головой одеялом, он начал активно ёрзать и упираться коленями в пышный бок супруги, надеясь склонить её к скорейшему пробуждению. А когда та наконец-то открыла глаза, Кофтун чмокнул её в щеку и тотчас торжественно вручил подарок.

– Боже ж ты мой! – воскликнула Сергеевна. – В кои-то веки муженёк сподобился заботу проявить, видать, совесть-то ещё не вся вышла, – доброжелательно бубнила она, старательно развязывая атласную ленту.

Сергеевна открыла коробку и, достав ночнушку, обомлела. Никогда ещё не приходилось ей облачаться в такую красоту! Схватив коробку, она быстро нырнула в ванную и через минуту предстала перед изумлённым мужем в образе по крайней мере богини Афродиты, вышедшей из морской пучины.

– Ну как? – победоносно вопросила Сергеевна, плавно вращаясь в пределах большого зеркала.

– Ну ты, мать, просто королевна! – восторгнулся Трофим Петрович. – В таком наряде на любой бал без платья можно идти.

– Слушай, Трофим, а тебе не кажется, что она немного маловата, уж больно обтягивает как-то? – спросила Сергеевна.

– Да что ты, дорогая, сейчас мода такая, все короче да уже.

– Но мне-то ведь не на танцы в ней ходить, а спать в ней! Вот так повернёшься невзначай ночью, она до пупа и разойдётся, а то и того хуже.

– Ладно тебе чепуху-то молоть – возмутился Ковтун. – Оно, конечно, разъелась ты в последнее время. А все твои сериалы. Сидишь часами перед теликом и мнёшь и мнёшь. То бутерброды, то картошку с салом. Где ж тут не разбухнешь. Вот и стала как цеппелин Амундсена.

– Так ты что, меня куском хлеба попрекаешь, нехороша я для тебя стала?! Обзываться задумал? А сам-то, толстопуз лысый, тоже все в телек пялишься, всю рекламу про девок просмотрел от подмышек до прокладок!

– Да ты чё, старая, белены объелась! Я же чтобы хоккей не прозевать.

– Знаю я твой и хоккей, и футбол, и Нюрку с соседнего подъезда, с которой у мусорного бака по полчаса трепешься. По вам часы проверять можно. Ты мусор выносить – и она с ведёрком тут как тут. Прям трамваи рейсовые! Поди, и тряпку эту для неё приобрёл. Как раз на ейный скелет.

Перепалка завершилась тем, что Сергеевна в слезах покинула квартиру и уехала к матери поведать свои горести, а несчастный Трофим Петрович в сердцах хватанул пару рюмок водки и просидел весь день на кухне, уткнувшись неподвижным взглядом в переплёт оконной рамы. Только раз кто-то позвонил в дверь, и он кинулся открывать, надеясь на возвращение супруги, но перед ним стоял какой-то парень с пышным букетом.

– С праздником! – улыбаясь, сказал молодой человек.

– Вам велено вручить цветы.

– Ты что, офонарел?! Я тебе баба, что ли?! Ошибся милок – они выше живут! – разъярился Ковтун и в сердцах захлопнул дверь.

А когда парень назойливо позвонил снова, Трофим Петрович спустил его, сопровождая матерком, с лестницы вместе с цветами. А потом сын запоздало сообщил по телефону, что заказал маме праздничный букет и его вот-вот привезёт посыльный. Это окончательно доконало Ковтуна. Он еле сдержался, чтобы не послать вслед за доставщиком цветов и сына, выпил ещё водки и пошёл спать.

Сквозь сон Трофим Петрович слышал, как скребла ключами замочную скважину вернувшаяся Сергеевна. Когда она, не включая свет, тихонько вползла под одеяло, Ковтун как бы во сне положил руку ей на плечо, и Сергеевна не сбросила её, а лишь только повернулась к нему, погладила мужа по лысине и снисходительно-ласково прошептала:

– Спи уже горе-цеппелин.

И услышала в ответ:

– Спокойной ночи, моя дикая орхидея.

Сергеевна хихикнула. Стрелки часов отсчитывали первые минуты наступившего девятого марта.

Прокуратор Кеша

Иннокентий Петрович Чижиков проводил вечер четверга как обычно, дома у телевизора. На первое в телеменю шла очередная серия его любимого мультика. Смотрел Чижиков её в наушниках, чтобы домохозяйка Глафира Ивановна, у которой он квартировался и столовался, не дай Бог, не услышала бы за перегородкой песенки зверушек. В общем-то ничего особенного в этом не было, но с некоторых пор Иннокентий Петрович занимал важный пост, возглавлял Междуреченский районный суд, и просто обязан был казаться серьёзным, денно и нощно думающим о состоянии правопорядка тихого, затерявшегося в степи городка.

В этот населённый пункт он попал абсолютно случайно. Напористые и денежные однокурсники Иннокентия после окончания областного юридического института быстро заселили кабинеты администрации, центральных судебных органов и доходных коммерческих фирм, а его служба занятости отправила на окраину региона, где за десять лет он выбился-таки в начальники.

Не везло ему, надо сказать, с детства. Отец его жил в семье недолго. Уехал куда-то на север за большими деньгами, да так и остался под боком у местной красавицы. Мать работала в ЖЭКе, стараясь на скромную зарплату вырастить и выучить сына.

Сам Иннокентий рос неказистым, медлительным, всегда рассеянным. В школе на физкультуре в попытках подтянуться на перекладине вызывал дружный презрительный хохот одноклассников, из десяти бросков в кольцо не попадал ни разу, а на уроках английского своим произношением доводил учительницу до полуобморочного состояния.

Вдобавок ко всему мать как-то раз, заглянув в класс, попросила отпустить с уроков сына Кешу, как ласково называла его с самого детства. Назавтра староста перед началом занятий сказал Чижикову: «Слушай, Иннокентий, я думал ты чижик, а ты, оказывается, попугай Кеша». И все дружно засмеялись.

С того самого дня и до окончания школы, а потом и института стал Иннокентий для всех просто Кешей. Справедливости ради надо сказать, что уж больно подходило ему это имя. Образом своим он действительно напоминал нахохлившегося попугая из известного мультфильма.

Так и повелось, что у пацанов, да и девчонок тоже, он всегда числился в последних, если только не надо было куда-то сбегать или что-то принести.

А когда в десятом классе он впервые влюбился и завёл разговор на эту тему с бойкой соседкой по парте Шурочкой, та выразительно повертела пальчиком у виска и, весело рассмеявшись, презрительно протянула: «Кеееша».

Повторных попыток устроить жизнь Чижиков не делал. Постепенно он привык к одиночеству, и ему оно даже нравилось. Можно было мечтать, фантазировать и в чем-то считать себя умнее других. «Давай-давай, мели, Емеля, – иногда думал Иннокентий, слушая бойкого докладчика, – а завтра папашу твоего из начальников турнут, как ты тогда запоёшь?» Или, видя, как коллеги заглядываются на молодую красавицу из секретариата, задавал ей вслед молчаливый вопрос: «Ну что, ещё годочка три-четыре тебе блистать? Вон морщинки уже пошли, и вена на правой ножке припухает, а дальше, прошу пардону, в архив – пыль с личных дел сдувать. То-то макияж будет». И как-то от таких наблюдений весело становилось, озорно.

О сомнениях и терзаниях юности Иннокентий Петрович вспоминал с улыбкой. Всё закончилось с переездом в Междуреченск, куда специалист с высшим образованием, да ещё и неженатый, попадал раз в десять – пятнадцать лет. Здесь Кешей его уже больше никто не называл. Ему сразу же предложили отдельную небольшую квартирку, но он скромно отказался, поселившись в доме Глафиры Ивановны – женщины бальзаковского возраста, прекрасной хозяйки и искусной поварихи. Как потом выяснилось, абсолютно правильно сделал. Так и покатилось время в собраниях, мероприятиях, районных юбилейных банкетах и конечно же ежедневных судебных заседаниях.

Законы Чижиков освоил хорошо и поэтому сажал людей часто. С первых лет работы осознал, что оправдательный приговор – дело хлопотное. Оправдать кого-то – значит потом оправдываться самому.

В свободное время Чижиков любил ездить на рыбалку, сидеть в одиночестве на берегу реки, иногда захаживал в местный шахматный клуб, но в основном проводил вечера дома. Вот и сегодня после просмотра мультика и вечерних новостей выключил телевизор, тщательно почистил зубы и с наслаждением улёгся в постель. Засыпал Иннокентий Петрович обычно не сразу. С годами у него появилась привычка на ночь читать несколько одних и тех же страниц из «Мастера и Маргариты». Без этого он просто не мог заснуть.

Нынешний вечер не стал исключением. Включив ночник и открыв на закладке книгу, Чижиков углубился в чтение. Он давно уже знал текст наизусть, но всякий раз перед ним как наяву начинало происходить действие, где на древней площади Ершалаима прокуратор Понтий Пилат оглашал смертный приговор Иешуа Га-Ноцри.

Иннокентию Петровичу нравилось все в этом эпизоде: и то, что приговор утверждался не сразу, и то, что для казни людям приходилось выбирать из четырёх осуждённых только троих, но, главное, как искусно вёл процесс Пилат, зная заранее, какое решение должно быть исполнено. В какой-то момент ему начинало казаться, что прокуратор вовсе не Пилат, а он – Иннокентий – стоит на помосте и, выбрасывая вверх правую руку, оглашает: «Именем кесаря императора», а после уходит в дворцовый сад, осознавая значимость содеянного.

На этом видение прекращалось. Сегодня все повторилось, и Чижиков, чувствуя, как медленно проходит возбуждение, расслабленно закрыл глаза и выключил лампу. В темноте он ещё успел подумать: «А ведь Пилат по сути прав. Не казни он Иешуа Га-Ноцри, отпусти на волю, в мире по-другому бы пошло. И неизвестно, был бы вообще сейчас этот мир? Так что непременно должны быть на свете и прокураторы».

Эта глубокая мысль плавно склонила его ко сну. Спал он в эту ночь хорошо.

Наутро Иннокентий Петрович встал бодрым и неизвестно отчего радостным. Выбежал в сад, энергично сделал зарядку и окатил себя из ведра холодной колодезной водой. Растерся махровым полотенцем, принесённым заботливой хозяйкой, накинул халат и вдруг заметил, что за ночь бело-розоватым цветом распустилась вишня.

«Ну просто сакура какая-то», – воскликнул Чижиков и подставил лицо тёплым солнечным лучам. «Сахара вам к чаю?» – переспросила Глафира Ивановна. «А давайте сахара, – рассмеялся Иннокентий Петрович. – И знаете что, принесите завтрак сюда, так не хочется уходить от этой красоты».

И ароматный чай, и домашний творог с мёдом, и нежные хрустящие гренки – все сегодня было особенно вкусным, а в сочетании с зеленой молодой травой, цветущей вишней наводило Чижикова на мысль, что ему непременно надо совершить нечто необычное.

«Не пора ли мне жениться? – вдруг подумал он. – Вот секретарь суда Людочка поглядывает на меня. Чем не жена? Умна, в меру красива. Решено, приглашу её сегодня в кино. Правда, вечером процесс. С пацаном этим – Кузнецовым – разбираться надо. И парень вроде бы неплохой, и родители хорошие. Дёрнуло же его за незнакомую тётку заступиться. И ударил-то он этого пьянчугу всего раз, а фингал остался в пол-лица. Можно было бы и отпустить, да только, как назло, у алкаша этого оказался дядя – замглавы района. А тут как ни крути – статья года на три».

Настроение пошло книзу, но Иннокентий Петрович поддаваться этому не хотел. «А вот возьму и оправдаю, и прав буду, и в кино с Людочкой пойду, и женюсь». От таких смелых мыслей Чижиков вновь повеселел и с радостью посмотрел на вишню. «И костюм сегодня надену белый с красным галстуком, хватит годами в черно-серых ходить. Это вам не тридцать седьмой», – решил он и пошёл одеваться.

Иннокентий Петрович чинно и несколько даже торжественно шагал по тротуару. Все, кто встречался ему на пути, как-то особенно приветливо здоровались, и он в ответ улыбался. «Какой же хороший наш город. А люди-то какие», – с восторгом думал Чижиков.

В эту минуту из-за угла выскочил грузовик с местной фабрики и, поравнявшись с ним, на всей скорости пролетел по единственной луже, ещё не высохшей после вчерашнего дождя, обдав Иннокентия Петровича по всей длине белоснежного костюма жидкой чёрной грязью.

На минуту Чижиков в растерянности застыл, потом попытался отряхнуться, но понял, что это бесполезно.

Домой возвращаться – значит опоздать на работу. А этого Чижиков никогда не допускал. До здания суда оставалось метров двести, не более. Там в шкафу висел запасной костюм на все случаи жизни. И он пошёл вперёд.

Чижиков двигался размеренно, стараясь не переходить на бег, конфузливо объясняя прохожим то, что с ним приключилось, и краснея от смешков за спиной.

На первом этаже ему, как назло, встретилась Людочка и, глядя на нелепый вид начальника, невольно рассмеялась. Вдобавок, растерявшись, брякнула, что белое в чёрную крапинку ему очень к лицу.

Иннокентий Петрович побагровел, рванул в кабинет, сдёрнул с себя ненавистный пиджак, галстук и облачился в чёрный костюм. Достал из сейфа дело Кузнецова и сел за стол. Глядя на фотографию подследственного – восемнадцатилетнего белобрысого паренька – он вполголоса с ненавистью произнёс: «Вот сволочь! Руками размахивать вздумал, законы нарушать. Посажу я тебя, суку, непременно посажу».

В эту минуту послышался глухой, леденящий душу смех. Так мог смеяться только прокуратор.

Равновесие

Лето ещё обдавало дневным жаром наступивший вечер. Но на селе мало-помалу угомонилась суета, коровы вернулись с пастбищ и успели отдать хозяйкам накопившееся молоко. Дети, набегавшись за день и накупавшись в местном болотистом пруду, прижались к пышным бокам сидящих на призаборных скамейках мамаш.

К этому времени ежедневные дела были завершены, семьи накормлены, и жещины неторопливо судачили о деревенских новостях, непременно начинающихся с того, кто и как сегодня народился, усоп, поссорился или замирился и какая нынче стояла погода.

Особое внимание уделялось проходящим мимо жителям, их обновкам в одежде, состоянию трезвости и на каком расстоянии находились женщины от своих спутников, тем более если они не были связаны друг с другом брачными узами. От этих бдительных смотрящих во многом зависела дальнейшая жизнь сельчан – останутся ли они в когорте добропорядочных и благопристойных или перейдут в группу аморальных и ветреных. Назавтра результаты увиденного непременно отразятся в новостях у колодца, а далее разнесутся вместе с вёдрами по домам, где будут поданы в качестве утреннего десерта и обсосаны как петушки на палочке.

В редком, неторопливом людском потоке, протекающем мимо скамеек, бдительным сообществом были отмечены двое пожилых мужчин, два кума – местный бухгалтер Иван Григорьевич и завскладом, опять же Иван, но уже Петрович. Оба несколько лет как свернули с широкой жизненной магистрали на боковую стариковскую стёжку, но были ещё крепки, что и позволяло им ежедневно вливаться в ряды рабочих и служащих.

Вот и сегодня степенно и неторопливо они продвигались к своим хатам после трудовой вахты и, безусловно, вскоре бы вступили на их пороги, если бы не одно обстоятельство. Как назло, перед последним поворотом на углу стоял шинок, из окон которого невидимым шлагбаумом перегораживали улицу ароматы жареной домашней колбасы, сдобренного чесноком сала, укропного рассола кислых огурчиков и испарений горилки, некстати расплескавшейся по столу от небрежного налива.

Как по команде кумовья остановились и стали внимательно смотреть в сторону, противоположную от шинка, делая при этом вид, что увидели в небе нечто неожиданное и неизвестное.

– Смотри-ка! Дело к вечеру, а солнце так и жарит. Духота-то какая, дышать нечем, – задумчиво произнёс Иван Григорьевич.

– Да уж, жара так жара! Почитай лет десять такого не бывало, – откликнулся Иван Петрович. – А что, кум, – продолжил он, – не зайти ли нам на полчасика в рядом стоящее заведение и не испить ли холодного квасу? Да заодно и вопрос у меня к тебе имеется. Что-то свинка моя плохо в весе прибавлять стала. Ты ж человек образованный. Глядишь, совет какой дашь, чтобы Паранька моя успокоилась.

– Оно, конечно, можно, – ответил Иван Григорьевич, – тем более свинья – дело тонкое. Не доглядишь, враз подохнуть может.

После этого разговора кумовья разом развернулись и направились навстречу аппетитным запахам. Народу в шинке было немного, и им тотчас подали холодного домашнего квасу, какой умеют готовить только в южных губерниях. Не торопясь, они молча осушили по половине бокала, и, когда сделали паузу для протирки усов, Иван Петрович отрешённо, бесцветным голосом спросил:

– Уважаемый Григорьевич, не заказать ли нам немного смальцу с гренками да по дюжине вареников и не сдобрить ли все это чаркой-другой знатной горилки, которая здесь дюже помогает пищеварению?

– От чего же и не заказать, – встрепенулся кум. – Тем более что моя Оксана в вечеру отъехала проведать матушку и вернётся поздно.

На том и порешили.

Поначалу с азартом взявшись за еду, ко второй фляжке кумовья несколько осоловели и, отвалившись на спинки стульев, высвободили свои пузыристые животы над поверхностью стола. Иван Григорьевич от сытости и истомы затих, вспоминая прошедший день, полугодовой баланс вперемежку с озорным образом молоденькой бухгалтерши Маруси. А Иван Петрович, наоборот, расхорохорился и стал после очередной чарки все громче мурлыкать: «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела».

При этом он увлёкся интересным делом – прихлопыванием мух, садящихся иногда на остатки пищи, и радовался тому, что у него все так ловко получается. «Ты ж мене пидманула, – бац, и нет мухи, – ты ж мене пидвела», – бац, и нет другой. А уж когда пяток мух недвижимо лежал на столе кверху лапами, Петрович вошёл в раж, почувствовав себя запорожским казаком, лихо разящим шашкой басурманов. «Гей вы, хлопцы удалые», – затянул он громогласно и приготовился к новой атаке. Но её прервал Иван Григорьевич, который непрерывно вздрагивал после каждого удара по столу.

– Зачем же вы, уважаемый Иван Петрович, так нещадно измываетесь над живыми существами?

– Что вы имеете в виду, уважаемый кум? Неужто мух пожалели? Ну так ведь они на кушанье наше садятся, а до этого, может, по куче навозной ползали, – отпарировал Иван Петрович.

– Что ж с того, что садятся? Вы-то уж поели от пуза до икоты, дайте и другим хоть немного от щедрот своих. А если бы, к примеру, вы сами были мухой и вас из-за крохи еды прихлопнули? Каково бы вам было? – спросил Иван Григорьевич.

– Эка, кум, вы куда хватили! С мухами меня равнять начали! – возмутился Петрович.

– Да ничего вы, кум, не поняли! Не зря ведь Господь Бог создал все живое на земле. Кого мухой, кого бабой, а кого, как нас с вами – фигурами высшего достоинства – мужиками. Уничтожишь животину какую, тем более ради забавы, без особой нужды, равновесие и нарушится. А далее и всем несладко придётся, – пояснил Иван Григорьевич.

– Да, не ожидал я от вас, Григорьевич, такой отповеди, – возмутился Петрович. – Вроде с виду мужик вы справный, а голова, оказывается, мякиной набита. Как вы ещё бухгалтером работаете? То-то, я смотрю, зарплату иногда меньше получаю.

– Вы на меня, кум, напраслину не гоните. Я завсегда за каждую копейку отчитаюсь, а вот вы, видать, лишнего хватили, такого наплели – ночь спать не будешь, – ответил Иван Григорьевич. А чтоб вы поняли, кум, о чем речь, я Вам напоследок байку поведаю. Несколько лет назад жил в соседнем с нами хуторе один справный мужичок вместе с жинкою и дочкой-красавицей. Вот копался он как-то в огороде – грядки под рассаду налаживал. Вдруг из-под земли два ужонка, только что народившихся, один за другим выползли. Мужик-то и внимания не обратил, не ядовитые ведь. А баба евойная как заблажит! Кричит мужу: «Убей быстрей эту пакость!» Мужик образумливать её стал, мол, уползут в лес – и шут с ними. Да только баба разошлась не на шутку: не убьёшь, говорит, ты мне не муж, я тебе не жена.

Ну что мужику оставалось делать? Рубанул он в сердцах лопатой поперёк чёрных ленточек, да и выбросил за ограду. И все уж позабылось вскоре, но через полгода их дочка захворала и преставилась в одночасье, а ещё через два месяца и мужик вслед за ней помер. Жинка его свихнулась разумом и век свой в безумстве доживает. Вот, Петрович, и покумекайте, что да как на этой земле творится. Пойду я до хаты. Авось уж Оксана моя возвернулась. Прощевайте.

А Иван Петрович просидел в одиночестве ещё час. Настроение было такое, что хотелось выть на луну. «Вот кум, чертяка, весь вечер испоганил!» – чертыхнулся он в сердцах и решил выпить ещё чарку, а потом ещё. Посидел, уставившись, не мигая, в тёмное пятно на стене. Невольно ему вспомнилось, что лет десять назад он перед Рождеством зарезал порося, а через год тёща на тот свет отошла. А сосед его как-то завалил косулю на охоте и на тебе – брат его старший через три года под поезд насмерть попал. А сам же Иван Григорьевич в прошлом годе сома метрового поймал и все хвастался, какую знатную уху из одной только головы сварганил, и что потом? Жинка-то его, Оксана, полгода радикулитом маялась. А до того такая ядрёная была, что в плуг её вместо кобылы можно было впрячь целину пахать. «Да неспроста все это. Может, кум-то и прав был. Может, и впрямь в жизни все одно за одно цепляется? – подумалось Ивану Петровичу, – Зря я, старый дурак, Григорьевича обидел. Надо будет извиниться завтра перед ним». С этими мыслями он выпил на посошок и побрёл до хаты.

– Где тебя, старый черт, носит? – грозно встретила его жена. – Опять, поди, с кумом философию под горилку разводили? И когда только вы угомонитесь…

– Да не трынди ты. И так тошно, – отмахнулся Петрович. – Чем околесицу нести, лучше вот пойдем-ка посидим на лавочке, свежим воздухом подышим. Зипун токмо прихвати, а то зябко уже, – вяло сказал Петрович и, не дожидаясь, вышел во двор. Через какое-то время к нему робко подсела жена.

– Что случилось-то? – спросила она.

– Тсс. Давай помолчим, на звезды посмотрим, почитай лет сорок так не сиживали, – промолвил Петрович. – Красота-то какая!

Они затихли и, задрав головы, стали созерцать Вселенную. А когда на пухлую щеку жены сел заблудившийся комар и она занесла руку, чтобы пришлёпнуть непрошеного гостя, муж мягко придержал её руку и прошептал:

– Не трожь. Что тебе с него? Посидит немного и полетит дальше к своим детушкам. Как ни как, а живая тварь.

Так они и сидели. Купол бархатного неба подмигивал им золотистыми звёздами. От окутавшей их тишины казалось, что сейчас они одни на этой земле.

Ну а жизнь продолжалась во всем её разнообразии и многоликости.

Миха

Иду по аллее, не знаю откуда и в общем-то не очень понимаю куда. Но всё-таки вижу солнце и думаю, что если тепло и светло, значит, скорее всего, лето и день. Ещё припоминаю, что недавно напарник по ночёвке в подвале назвал меня Миха. И вот теперь я Миха. Нормально. Коротко. Тем более как раньше звали – в башке не осталось. Через сотню шагов пот пятнами начинает пропитывать линялую рубашку. Нехорошо, неприлично. Люди могут не то подумать. Жарко. Во рту сухо. Сел в тень липы на скамейку. Стало лучше, даже хорошо. Оглядываюсь по периметру. Никого. Скучно. Рядом урна. Старая, ржавая, заплёванная. Век стоит. А в неё плюют. И я плюнул. Смачно так. Да и буркнул ещё:

– Дура!

– Сам дурак, – ответила урна. – Жрёшь уже целую неделю. Посмотри, на кого похож! А вонища от тебя за версту! Вот в кого дерьмо-то надо запихивать.

Помолчали.

– Ещё раз плюнешь – в нюх получишь! – буркнула урна.

– Да пошла ты! Нигде покоя нет!

Встал, пнул в сердцах рухлядь и пошёл прочь.

– Вали-вали, алкаш долбаный, – ехидно срыгнула урна.

– Придурок, придурок, придурок! – кричали мне другие урны, когда я проходил мимо них.

Невмоготу. Попытался бежать. Споткнулся. Упал. Ударился. Больно. Что-то тёплое потекло из головы. Сердце рвануло. Перестал дышать. Пульс затих. Закрыл глаза… Все…

Ну и слава Богу!

Жуир

Парамон Иванович, в меру погрузневший и полысевший мужчина, восседал на веранде в плетеном кресле и предавался воспоминаниям под шлепки шуршащих галькой волн. Это не мешало ему наблюдать, как красноватый круг вечернего солнца плавно стремится окунуться в дальний край морской глади. На маленьком мраморном столике перед ним стояла початая бутылка янтарного хереса и хрустальный бокал оного же напитка. Из-за бокала на Парамона Ивановича пристально, не мигая, смотрела отлитая в бронзе женщина с поднятой то ли в приветствии, то ли на прощание рукой. Судя по въевшейся в складки волос несмываемой дождями пыли, статуэтка уже много лет скрашивала одиночество хозяина, загадочно и лукаво поглядывая на него каждый вечер. Она, как никто другой, знала, что грустные воспоминания Парамона Ивановича относятся к одному и тому же дню молодости, когда служил наш герой в Санкт-Петербурге, был достаточно богат, привлекателен, что при этом не мешало ему оставаться скромным и даже чрезмерно застенчивым.

В те годы было у Парамона Ивановича много приятелей, которые постоянно устраивали пирушки, небезуспешно флиртовали с молоденькими барышнями, посещали театры и лихо отплясывали кадриль на балах. Наш герой с удовольствием водил с ними компанию, участвовал во всех мероприятиях и отличался от них только одним. Когда дело доходило до общения с женщинами, он сильно конфузился, замыкался и не мог вымолвить ни слова в ответ. Куда уж там пригласить даму на танец, тем более первым с ней заговорить! Об этой странности знали друзья, а через них и другие представители высшего петербургского общества, вследствие чего Парамон часто слышал на балах смешки и хихиканье, проходя мимо молодых особ. По этой причине он обычно старался расположиться в глубине зала за колонной и оттуда с интересом наблюдать за происходящим.

Так было и в тот вечер, когда весь бомонд пожаловал на званый ужин к княгине Крубецкой по случаю наступившего Рождества. В пригласительных билетах гостям сообщалось, что после ужина состоится бал-маскарад, а посему всем предлагалось обрядиться в сказочные костюмы и прибыть в масках. По совету друзей Парамон Иванович прикупил в лавке какой-то пёстрый плащ, колпак звездочёта и маску мавра во все лицо.

В результате такого перевоплощения к середине вечера, когда воздух наполнился ароматами духов и телесного пота, он почувствовал лёгкое недомогание. Состояние слабости усугубилось ещё и голодом по причине того, что ему из-за дурацкой маски не удалось во время ужина подпихнуть под неё хотя бы кусочек расстегая или какой-либо другой снеди. Парамон Иванович пробрался к окну, второпях сдёрнул с лица ненавистную картонку и решил до конца вечера не возвращаться к публике.

К несчастью для него, невдалеке расположились три загадочные феи в масках, в одной из которых, однако, легко можно было узнать очаровательную хозяйку бала. Здесь нелишне будет сообщить, что её муж, находясь в высоких чинах и преклонном возрасте, давно уже выписал дражайшей супруге вольную, дабы не усердствовать в исполнении постельных супружеских обязанностей, а весь оставшийся пыл перенёс на вино и карточные игры.

Подруги за вечер успели уже перемыть кости всем танцующим и дефилирующим, профессионально найдя в каждом недостатки фигуры, причёсок и манер. К этому моменту они хищными взорами выискивали новую жертву. Одна из них увидела одинокую фигуру, стоящую у окна, покрытую невообразимой раскраски плащом и увенчанную сверху не менее глупым колпаком:

– Нет, вы только посмотрите на этого идальго! Эко вырядился фрукт заморский! – воскликнула она.

Дамы посмотрели и прыснули со смеху. Не засмеяться было невозможно. Уж слишком нелепый образ маячил в обрамлении оконной рамы.

– Да, ну прям чистой воды брильянт! Откуда только такой взялся? Вроде бы всех мужских особей изучили, ан нет, оказывается. Поди, заезжий какой? – спросила княгиня.

– Да нет же, – ответила третья подруга. – Это Парамон Иванович то ли Голубкин, то ли Голубовский. Из дворян, и не из бедных. Между прочим, в департаменте министерства служит, большие надежды подаёт. Знакомые говорили, один у него изъян: женщин боится. Сколько дам ни пытались адюльтер с ним завести, всё без пользы.

– Так уж и без пользы? – заинтересовалась княгиня. – Поди, притворство одно. А если покрепче пришпорить – глядишь, понесётся молодой скакун, только за узду держись!

– Не знаю, не знаю, – ответила подруга. – Вот вы, княгиня, и попробуйте оседлать жеребца.

– А что, сейчас и начнём. Я только попрошу вас заказать белый танец, – сказала княгиня и направилась к окну. После слов «дамы приглашают кавалеров» она вплотную подошла к Парамону Ивановичу и нараспев сладким голосом обратилась к нему:

– О мой благородный рыцарь, не соизволите ли вы оказать честь одинокой фее и прокружить её в венском вальсе?

От неожиданности Парамон Иванович резко обернулся, отчего колпак слетел с его головы. Он надеялся, что женский голос предназначался кому-то другому, однако рядом никого из мужчин не было, а дама смотрела прямо на него.

– Я, знаете ли, неловок в танцах, – заикаясь, промямлил Парамон и конфузливо зарделся.

– Ничего, мы это на ходу исправим. Не будете же вы позорить отказом даму, да ещё хозяйку бала, при всём честном народе! – ответила княгиня и, взяв его под локоть, твёрдо потянула на себя.

А дальше все закрутилось в туманном водовороте. Княгиня уже не отпустила Парамона Ивановича в заветный тихий угол. Они кружились в танцах и даже раза два пили шампанское, о чем-то разговаривали и обменивались намекающими комплиментами.

Парамон Иванович, вконец расслабившись, от нахлынувшего восторга пытался исполнить арию из какой-то незнакомой оперы и, если бы княгиня не отговорила его, обязательно спел бы. Ему казалось, что всё это происходит не с ним, и это кто-то другой всё крепче обнимает даму за талию. Он абсолютно не замечал ни позднего времени, ни того, сколько удивлённых, любопытных взоров внимательно следят за их парой.

И уж совсем он не понял, куда вдруг все подевались, а они оказались наедине в спальне княгини. Княгиня ласково шёпотом называла его Парамошей, всё плотней прижималась к нему и что-то пыталась сделать своими губами с его ртом.

Отрезвление наступило резко и неожиданно, когда она сняла платье и попросила помочь расшнуровать корсет. В полумраке забелело обнажённое женское тело, никогда доселе Парамоном невиданное. Княгиня, напевая, убежала в ванную, пообещав через минуту вернуться к своему герою. И вот в этот самый момент ясность мысли окончательно вернулась к Парамону Ивановичу.

«Господи! Что я творю! Бежать, немедленно бежать, пока не вернулась!» – подумал он и кинулся прочь. Минуя тёмные залы и коридоры, переступая через спящих слуг и поваров на кухне, ему каким-то чудом удалось выбраться на улицу, где, на его счастье, попался извозчик. Вскоре он был уже дома и благополучно заснул в своей постели.

После недельных праздничных каникул всё началось как обычно. Парамон Иванович пришёл с утра в министерство и начал разгребать деловые бумаги. Через полчаса к нему в кабинет заскочил коллега. Плотно закрыв дверь, он пристально посмотрел Парамону Ивановичу в глаза и спросил:

– Ну как?

– Что «как»? – удивился Парамон.

– Ну, княгиня твоя как в постели? Хороша, поди? Орёл! Как говорится, в тихом омуте!

– Да нет, послушай, не было ничего, – сконфузился наш герой.

– Ну да, конечно, не было. Только весь город неделю говорит о твоих похождениях. Княгиня первая и рассказала подругам, какой ты неутомимый гигант по этой части, а те уже далее всем по маршруту. Впрочем, я тебя понимаю. Не хочешь – не говори. Интим – дело тонкое. Только мой тебе совет – с мужем её поаккуратнее. А то ведь старый, старый, а все ж генерал. Ну, будь здоров.

Дальнейшие три дня Парамон Иванович прожил по одной и той же схеме: вопросы друзей, любопытные, зовущие взоры молодых и не очень женщин, осуждающие взгляды седовласых мужей. Перцу добавил появившийся в бульварной газете фельетон с прозрачными намёками о похождениях молодого ловеласа и светской львицы. Венцом всему был вызов Парамона к начальнику департамента, который по-старчески, даже с некоторым сочувствием, пожурил его, пристыдил и предложил написать заявление об увольнении, дабы не позорить министерство и мужа-генерала.

Парамон Иванович не стал возражать, взял расчёт и покинул Петербург навсегда. Перед отъездом он заглянул в антикварную лавку и купил на память о столице приглянувшуюся ему бронзовую, о семи вершках статуэтку загадочной женщины.

Всю свою дальнейшую жизнь Парамон Иванович провёл у себя в имении у моря, где благополучно женился на соседской барыне, успешно разводил виноград и никогда более не заводил знакомств ни с какой другой женщиной.

Северная сторона

Посвящается моему деду

У Петра Александровича Бадина в ночь на девятое декабря умерла жена. Доконал-таки её проклятый грипп. Что ж, любой жизни бывает конец. И так, слава Богу, при ее-то болезнях до восьмидесяти дотянула. Но Пётр Александрович, привыкший за полста лет к тому, что его благоверная всегда рядом, затосковал. Будучи знатным мастеровым из породы кузнецов, он много работал и умел делать всё: слесарить, плотничать, знал по токарному ремеслу – мог всё исправить и наладить. Когда возвращался вечерами с работы, жена встречала его у калитки, провожала в дом, поливала водой на уставшие потемневшие руки, подавала полотенце и усаживала за стол ужинать. От заботы, тепла и уюта усталость отступала.

По такому распорядку и прожили они длинную совместную жизнь. А расставались только однажды, но на целых десять лет, когда стахановца Бадина вызвали в местное отделение НКВД и обвинили в заговоре по подрыву моста заброшенной узкоколейки. Пётр Александрович поначалу отказывался признать такую чушь, но, когда увидел в проёме полуоткрытой двери, как два здоровенных энкавэдэшника проволокли по полу бесчувственное окровавленное тело товарища из депо, понял, что дела его плохи. Это понял и юркий молодой следователь. Тут же подсунул протокол, ловко загнув лист так, чтобы осталось только место для подписи. И подписал себе Бадин, в одночасье ставший врагом народа, десять лет лагерей в студёных краях сибирской тайги, и пошёл по этапу в первых рядах сотен тысяч осуждённых в тридцать седьмом по статье 58 УК РСФСР.

А жену его с тремя малолетними детьми в несколько дней выселили из райцентра. И как они выжили – одному только Богу известно. Пётр Александрович тоже выжил, вернулся к жене, обнял уже взрослых детей, и стали они налаживать жизнь, восполнять потерянное время. Дом построили, ребят выучили. Опять же амнистия помогла после смерти вождя народов. Бадин снова в стахановцы выбился. Тяжёлые испытания не развели их, как многих, а, наоборот, скрепили. И всю оставшуюся совместную жизнь они радовались каждому дню, обычным будничным событиям, смотрели телевизор, чаёвничали, ковырялись на огороде и как-то по-особому внимательно относились друг к другу. Но пришёл момент, когда жена слегла от простуды и однажды вечером попросила Петра Александровича выйти на улицу принести ей немного снега, чтобы сбить жар. А когда через несколько минут он вернулся, супруга уже отошла в мир иной.

Много раз корил себя потом Бадин, что не был с женой в последние мгновенья, но потом понял, что хотела она остаться живой в его памяти. Потянулись для Петра Александровича дни, наполненные пустотой. Он бесцельно ходил по участку вокруг дома, сидел, глядя в одну точку, на лавочке, готовил себе немудрёную пищу и все время вспоминал свою благоверную. Жизнь для него потеряла всякий смысл.

Чтобы хоть как-то отвлечь Петра Александровича от грустных мыслей, родня решила, что будет лучше, если с ним поживёт его внук – студент Володя. И не сразу, но понемногу стал Бадин отходить душой, какие-то заботы появились. То внуку ужин приготовить, то постирушки устроить.

По вечерам смотрели они телевизор, обсуждали новости да рассказывал дед внуку про своё житье-бытье. А рассказать было чего. И о том, как при царе жили, и о том, как провожал маленький Петя отца на Первую мировую, и о женитьбе, и о многом другом, произошедшем в долгой жизни Петра Александровича. Только одну тему обходил дед стороной – про те проклятые десять лет, украденных у него молоденьким следователем.

Засиживались они допоздна, продолжая разговаривать даже тогда, когда ложились спать и выключали свет. Володя радовался, что день ото дня дед становится прежним – энергичным, иногда весело шутил, а иногда, под настроение, и выпивал рюмку-другую. В общем, жизнь стала налаживаться. Но все же кое-что беспокоило внука. Дело в том, что почти каждую ночь просыпался он от тихого стона деда во сне и его бессвязного бормотанья. А утром на осторожные вопросы Володи, не болит ли чего у него, Петр Александрович коротко и твёрдо отвечал «нет».

Однажды поздним вечером они смотрели передачу, в которой сильно учёный человек стал занудливо распинаться про сталинские репрессии. Пётр Александрович, немного послушав, выключил телевизор и в сердцах сказал:

– И чего брешет, он бы в 37-м возмущался, когда я невинно десятку в лагерях мотал. А теперь-то все они смелые. Давай-ка, Володя, спать. Завтра вставать рано.

– Спать так спать, – ответил внук.

Они легли, и каждый стал делать вид, что уже заснул. Первым не выдержал Володя.

– Вот не пойму я тебя, дед, – сказал он, – тебе столько досталось от советской власти, тебя оторвали от жены и малых детей, а ты всё время, что мы вместе с тобой и бабушкой жили, ни разу не поругал эту власть. Только и слышал от вас, как хорошо вы живёте, как здорово, что у вас на столе каждый день масло, варенье и белый хлеб. А ещё хорошо, что сегодня дождь, а завтра солнце. Неужели и правда человек так устроен, что забывает несправедливость, подлость, обиды, а помнит только хорошее? Ты бы хоть раз почертыхался на эту власть, этих сволочей, которые в лагеря тебя упрятали.

Наступила тишина. А потом дед заговорил:

– Ты знаешь, Володя, я прожил долгую жизнь. Всякое было. Но одно я понял. Не может человек прожить, как ему хочется. Не может он решать, что выпадет на его долю. Кто-то сверху и это, скорее всего, Господь Бог, хотя мы и пытаемся семьдесят лет жить без него, определяет судьбу каждого от рождения до смерти.

И только Он посылает кому-то лишения, а кому-то – радость. Видно, Господь провёл меня и мою семью через испытания – и всё же оставил в живых. Вот в лагерях мог я сто раз сгинуть, как множество других мучеников, ан нет, выжил. А не посадили бы меня, я, может быть, на войну попал и погиб бы в первом бою. Не знаю, как это тебе объяснить, разумом трудно понять, тут чувствовать надо. А забыть, конечно, эти лагеря невозможно. Как тут забудешь, когда на последние пять лет срока отправили нас с напарником в тайгу. На высокой горе срубили кузницу и в этой же горе угольную жилу раскопали. Стали нам раз в месяц еду привозить да металлические болванки, из которых ковали мы нужные для лагеря различные заготовки. Опять же новости нам рассказывали, как там на фронте и в тылу. Так пятилетку на этой горе и отпахали. А чтобы уж совсем с ума не сойти от однообразия, поставили мы с четырёх сторон кузницы лавочки. И в один день после работы садились на лавку с восточной стороны. Смотрели на бескрайнюю тайгу. А назавтра переходили на другую сторону созерцать все ту же тайгу, но уже с юга. И так по кругу изо дня в день все пять лет без выходных. Вот мне после лагеря эта гора и эта тайга по сей день снятся. И я там на лавочке так и сижу. А ты говоришь, человек все забывает. Да только кому мне об этом говорить, кому жаловаться? Это моя судьба, мне с ней и жить, – сказал дед и замолчал. После паузы он добавил:

– Ну да ладно, давай спать. Заговорились мы с тобой сегодня.

Минут через десять он действительно засопел, а внук все ворочался и никак не мог заснуть. Рассказ деда, впервые услышанный, разбудил в нем жалость и тревогу, ощущение чего-то необычного и космического. Мысли набегали одна на другую, сон не шёл. И вдруг в ночном безмолвии раздался мучительный стон, смешанный с бормотаньем. Теперь-то Володя уже знал, что это его дед, Бадин Пётр Александрович, с истерзанной душой вновь сидит на лавочке и смотрит на тайгу с северной стороны.

Пятнышко

Игнатий Петрович Семечкин, вот уже несколько месяцев возглавлявший департамент сырьевых отходов в министерстве, не торопясь собирался на работу. С утра заботливая жена, полногрудая Оксана, накормила его полезным завтраком, милостиво позволив ему в порядке исключения съесть под кофеёк любимый хрустящий рогалик. Супруга всегда тщательно следила за внешним обликом мужа и объёмом его живота, искренне полагая, что от этого во многом зависит продвижение по службе. А уж когда тот стал начальником, она тем более стала уделять этому особое внимание. И то сказать, что, кроме посещения косметических салонов и модных магазинов, заниматься ей, по сути, было нечем.

Каждое утро Оксана собирала мужа на работу, тщательно продумывая, доставала из гардероба ворох одежды вплоть до рубашек, носков и галстуков. Эта церемония всегда проводилась с особой тщательностью, с учётом распорядка рабочего дня.

А сегодня день обещал быть особенным в силу того, что Игнатий Петрович впервые был приглашён в числе приближённых лиц на вечеринку в честь юбилея самого министра. И тут уж проштрафиться было никак нельзя – либо ты пришёлся ко двору и закрепился в этом сообществе, либо при первой же пертурбации вылетишь из обоймы. Посему Оксана подобрала к этому случаю элегантный чёрный костюм от лучшего местного кутюрье и белоснежную рубашку. И когда муж, сопя и ворчливо похрюкивая, облачился в оное, жена с загадочной улыбкой торжественно преподнесла ему небольшую атласную коробку.

– Это ещё что? – недовольно спросил Игнатий Петрович.

– Да вот, дорогой, купила я подарок на твой день рождения, но уж ради такого случая вручаю тебе сейчас. – С этими словами она достала из коробки яркий голубой атласный галстук.

Семечкин напрягся, а когда к нему вернулся дар речи, взвизгнул:

– Ты чё, Оксан, совсем сдурела? Я таких ошейников отродясь не носил. Куда мне в нём, людям на смех?

– Сам ты дурак, – надула губки Оксана. – Посмотри, какое время нынче, не кэпээсэс твоя, человек, если он современный, и говорит свободно, и гаджеты всякие в каждом кармане, и одевается по западной моде. Вот и ты должен показать, что уверенно идёшь по жизни в ногу со временем, а не торчишь увальнем на обочине.

– Ну ладно, мать, не обижайся, – сконфузился Игнатий, – просто непривычно как-то. Лучше давай помоги сей хомут завязать. Может, и впрямь ты права.

На работе с самого начала дня всё действительно пошло замечательно. Семечкин наслушался столько комплиментов от подчинённых по поводу галстука, сколько он не получал за все месяцы совместной работы. А уж когда вечером прибыл он на банкет в небольшой ресторанчик, то сразу обратил на себя внимание сослуживцев. Да что там коллеги, сам министр, подойдя к нему в начале вечера, по-отечески похлопал его по плечу и отметил: «Экий вы, Игнатий Петрович, оказывается, модник, а на работе-то скромничаете, всё в сереньком ходите. Надо сказать, голубое-то вам к лицу».

После этих слов министр двинулся дальше, а Семечкин расслабился и впал в эйфорию. За столом он на равных общался с соседями – сплошь разного ранга начальниками – и даже шутил. А про себя нет-нет и думал: «Всё-таки молодец у меня Оксана, повезло мне с ней».

Когда в середине вечера соседи по столу попросили Игнатия Петровича произнести тост для их узкой компании, он налил рюмку коньяка, хотя до этого многие годы к спиртному не притрагивался. И только собрался начать говорить, как вдруг за его спиной кто-то громко обратился к нему:

– Привет, шеф, и вы здесь.

Семечкин от неожиданности резко повернулся, отчего рюмка в его руке потеряла равновесие и незаметно для Игнатия Петровича выплеснула часть содержимого напитка аккурат на середину голубого атласного галстука. Перед Семечкиным стоял его заместитель Кочетков, непонятно как попавший на столь важное мероприятие и успевший изрядно откушать дармовых напитков.

– Приветствую, а Вы-то какими судьбами здесь? – строго спросил Игнатий Петрович.

– Да вот замминистра, родственник мой, пригласил, когда я ему вечером бумаги носил на подпись, – ответил заместитель и, пьяно улыбаясь, продолжил икнув:

– А вы что ж, Игнатий Петрович, тоже немного клюкнули? Экое пятнище на галстучек разместили! Аккуратней как-то надо, право, совсем неудобно получается, – хихикнул Кочетков и пошёл к другим столам.

А Семечкин поспешил в туалетную комнату и, глянув в зеркало, к ужасу своему, убедился в непоправимости ситуации. Это противное тёмное пятно так резко выделялось на голубом фоне, что не заметить его было никак нельзя. «Экая неприятность случилась, – с досадой подумал Игнатий Петрович, – они и впрямь могут подумать, что напился». Возвращаться в зал было неприлично, и он решил двигать домой.

К несчастию своему, Семечкин на выходе из туалета лицом к лицу столкнулся с министром.

– А, Игнатий Петрович, – улыбаясь обратился тот, – ну как вы, освоились? Как вам наш вечер? А что вы за сердце-то всё рукой держитесь? Не болит чего?

– Да нет, всё в порядке, – конфузливо ответил Семечкин и машинально опустил руку.

– Ах, вот оно в чём дело, – засмеялся министр, увидев пятно, – перебрали немножко, так что руки задрожали. Оно, конечно, с кем не бывает, но всё-таки края видеть надо. Идите отоспитесь, чтобы завтра на работу как стёклышко, – сурово произнёс министр и пошёл дальше. А Игнатий Петрович в унылом настроении поехал домой.

– Ну, дорогой, рассказывай, как вечер прошёл, с министром говорил? – встретила его Оксана. – А галстук произвёл впечатление?

Вся досада, которая скопилась в Семечкине за вечер, разом вулканом выплеснулась на супругу. Он выдал ей такую тираду выражений вперемешку с матом, от которой у бедной Оксаны глаза округлились до диаметра стёкол очков, после чего она картинно пластом рухнула на так кстати оказавшуюся рядом кушетку. Не обращая на жену никакого внимания, Игнатий Петрович судорожно сорвал с шеи злосчастный галстук, в ярости швырнул его на пол и стал с остервенением отплясывать на нем чечётку. Как ни странно, через какое-то время горячий танец успокоил Семечкина. Он остановился и сразу обмяк, немного постоял и пошёл в кабинет. Там он взял плед, подушку, улёгся на диван и, немного поворочавшись, вскоре заснул.

Утром завтракал Игнатий Петрович в одиночестве, а перед уходом на работу всё-таки зашёл в спальню к жене и извинился за вчерашнее. Когда он поведал ей про свои злоключения, она сочувствующе поохала, как могла успокоила и простила бедолагу мужа.

Рабочий день начался, как обычно, с суеты, бумаг и срочных отчётов. Правда, Игнатий Петрович, проходя по коридору, иногда слышал смешки за спиной, да на обеде в столовой ловил на себе любопытные взгляды, приводящие его в смущение.

Уже на следующий день всё пошло своим чередом, и вскоре новые курьёзы служебного бытия стёрли из памяти сослуживцев произошедший с Игнатием Петровичем случай. Но через пару месяцев, когда решался вопрос о направлении делегации в загранкомандировку и кадровик предложил кандидатуру Семечкина, министр задумчиво спросил: «Постой-постой, а это не тот ли Семечкин, который у меня на дне рождения напился до поросячьего визга так, что весь галстук заляпал?» И, услышав утвердительный ответ, сказал как отрезал: «Что ж у нас, кроме алкоголиков, и послать некого? Ты давай подбери-ка кого-то другого, а с этим пьянчужкой повнимательней будь».

Опытный начальник кадров всё понял, и вскоре в министерстве произошла то ли оптимизация, то ли реструктуризация, в результате которой должность директора департамента сырьевых отходов была упразднена. Игнатия Петровича Семечкина уволили по сокращению штатов в полном соответствии с законодательством. Где он работает сейчас, неизвестно. А коллектив отнёсся к этому с пониманием. И то сказать, разве может кто-то с пятнышком работать в аппарате такого серьёзнейшего ведомства?!

Мусорный король

Круизный лайнер к ночи достиг середины Атлантики. Жёлтый круг луны прочертил на бархатной водной глади золотистую дорожку, указывая путь для дальнейшего следования. Народ на палубе спать не собирался. Бармены разливали коктейли, музыканты оркестра были ещё бодры и выдавали одну за другой популярные мелодии. Пассажиры из стран с разными языками и обычаями смирились с тем, что им ещё несколько суток предстояло пробыть вместе, а посему пытались притереться друг к другу, заводя мимолётные знакомства.

В этом разношёрстном сообществе можно было заметить чопорных европейцев и вечно неизвестно чему улыбающихся людей Востока, плавно-медлительных представителей арабских стран и темнокожих африканцев, даже нескольких непонятно каким образом попавших сюда русских.

Среди последних особо выделялся своим нелепым обликом мужчина средних лет, чей костюм явно указывал на его принадлежность к категории постсоветских чиновников средней руки, а обвислые рыжеватые усы и зализанная на раннюю лысину прядь волос говорили о своеобразном понимании им западной моды. Заметно было, что сей экземпляр уже успел осушить приличное количество дармовых рюмок и, забыв свою природную замкнутость, уверенно пытался сблизиться с находившимися рядом пассажирами.

Как раз в это время вышла на палубу с бокалом вина очаровательная блондинка в ярком вечернем наряде, подчёркивающим идеальную фигуру, и быстро направилась в темноту.

Если все мужчины лишь проводили девушку взглядом, оценив её выдающиеся формы и не совсем твёрдую походку, то наш герой, будучи не в силах отвести взгляд от завораживающего покачивания бёдер, тут же ринулся за ней.

Она остановилась на корме и в сумраке ночи закурила сигарету.

– Гуд ивнинг. Какой прекрасный вечер, а вы тут одна? – слёту начал он, приближаясь.

Блондинка повернулась и, окинув его удивлённым взглядом, ответила:

– Ноу андестенд.

«Не наша», – пронеслось в голове у захмелевшего ловеласа, и это только раззадорило его. Как-то вдруг вспомнились школьные уроки иностранного:

– Их бин Иван Петрович Сидоров, я рашен, рад познакомиться.

– О рашен Иван вери гуд, ай эм Мэри. – Она протянула ему руку. Сидоров галантно пожал её и, поняв, что контакт налаживается, продолжил:

– Гуд вечер, гуд музыка, может дансинг?

– О дансинг, йес, йес, – ответила блондинка и положила руку ему на плечо. Под доносящуюся из бара музыку они плавно заскользили в танце по палубе, и у Ивана уже закралась смелая мыслишка о продолжении знакомства в его каюте.

Но идиллия быстро прекратилась с появлением двух верзил, в которых безошибочно угадывались специалисты боев без правил. Довольно резким движением они рассоединили пару, и один из них, отведя девушку в сторону, начал что-то ей сердито выговаривать на непонятном для Сидорова языке. «Арабы», – подумалось ему, потому как часто повторялось слово «шейх».

После короткого разговора мужчина схватил блондинку за руку и, не обращая внимания на её слезы, потащил за собой.

– Эй, парни, вы че творите? А ну-ка отпустите девушку, – закричал Иван Петрович и, явно переоценив свои силы, попытался их остановить. Алкоголь заставил Сидорова быть смелым, после того, как его грубо отшвырнули, он повторил попытку. Привело это к тому, что один из охранников увёл блондинку, а другой занялся персонально им.

Если бы Иван Петрович не упорствовал, все бы завершилось парочкой синяков. Но, к несчастью, Сидоров был пьян и с упорством маньяка наскакивал на громилу. А когда тому эта возня вконец надоела, он просто сгрёб Сидорова в охапку и вышвырнул за борт.

Однако в последний момент Ивану удалось ухватиться за спасательный круг, так кстати закреплённый на перилах, и он начал карабкаться назад. В конце концов громила, оторвав Сидорова вместе с кругом, сбросил его в морскую пучину.

Оказавшись в воде, наш герой сначала кричал, а затем молча и долго смотрел вслед удаляющемуся кораблю, пока тот совсем не исчез. Сгоряча Иван попытался, ухватившись за круг, куда-то плыть, однако вскоре понял бесполезность этой затеи.

Вода быстро отрезвила его, и вскоре унылое одиночество овладело им. Сидоров понял безысходность своего положения, лёг спиной на своё плавсредство и, отказавшись от всяких активных действий, стал безучастно смотреть на звёзды.

Утро не принесло ему радостных ощущений и лишь убедило в безнадёжности ситуации. А к середине дня, когда палящее солнце выжгло из головы Ивана все мысли, кроме единственной – о глотке воды, он и вовсе перестал думать о спасении.

В конце второй ночи Сидоров впал в транс и мечтал только об одном, чтобы уж быстрее наступил конец его мучениям. Он мысленно попрощался с жизнью и отдался во власть океана.

Прошло ещё несколько ужасных часов, как вдруг Ивану показалось, что его затылок упёрся во что-то твёрдое. «Рыба», – подумалось ему. «Хорошо бы акула, сожрала бы, и дело с концом», – пронеслось в голове. Но акула не шевелилась, и Сидоров из последних сил перевернулся. То, что он увидел, можно было бы принять за мираж, но на ощупь под пальцами оказалась реальная твердь.

Перед взором предстала бесформенная масса из каких-то деревяшек, пластиковых бутылок, кусков пенопласта и прочего мусора с одной общей отличительной чертой – все это в силу своего содержания плавало и не могло утонуть. Не без труда Иван вскарабкался на этот остров и забылся в беспамятстве.

Очнулся он ближе к вечеру, когда проклятое солнце перестало пытаться превращать его тело в мумию. Впервые за двое суток Сидоров принял естественную человеческую позу – встал на ноги и осмотрелся. Увиденное поразило его. Это был огромный, судя по всему в несколько сотен метров, остров из соединившихся между собой мусорных отходов. Все, что когда-то было создано человеком и потом выброшено за ненадобностью, непостижимым образом какими-то течениями, ветрами, бурями соединилось посреди океана и превратилось в реальный остров, не отмеченный ни на одной географической карте. Мелкий мусор и водоросли послужили скрепляющим более крупные предметы материалом, а солнце, просушив эту массу, узаконило её существование на воде.

Для начала Сидоров стал исследовать близлежащую территорию и, к великой радости, обнаружил в одной из пластиковых бутылок немного питьевой воды. Утолив жажду, он двинулся дальше и вскоре нашёл в вакуумном пакете сухофрукты, затем пластиковую коробку галет, рядом с которой пристроилась на треть недопитая бутылка виски. Употребив все это в скоростном режиме, Сидоров повеселел и начал обустраивать себе жилище.

В куче мусорного архипелага обнаружились колченогое кресло, деревянный ящик и даже дряхлый кожаный диван. А в придачу к этому добру нашёлся ещё большой кусок брезента, превратившийся в крышу и одеяло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70949320?lfrom=390579938) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Владимир Сергеевич Малышев

Владимир Сергеевич Малышев сочинял стихи с детства. Это увлечение он пронес через долгие годы, сочетая его с большой ответственной работой: директор Госфильмофонда РФ, заместитель министра культуры России, ректор ВГИКа, автор сценариев и продюсер фильмов.

Однако несколько лет назад автор неожиданно начал писать рассказы, самые разнообразные, по-настоящему жизненные, смешные и грустные, возвышенные и земные… Эти истории В.С. Малышев и представляет вниманию читателей. Книга иллюстрирована рисунками педагогов и студентов ВГИКа, которые их оживили и сделали более кинематографическими. Не зря же автор и его художники трудятся на вгиковской ниве.

Владимир Малышев

Возвращение

© Малышев В.С., 2024

© ООО «Издательство «Вече», 2024

От автора

Когда-то в детстве и юности я сочинял стихи. Они были наивными и чисто на выдуманные темы. Сочинялись они не для кого-то, а исключительно для себя. И даже в зрелые годы нет-нет да и рождались в голове рифмы.

Другое дело рассказы. Их я вообще никогда не собирался писать. Но однажды несколько лет тому назад в выходной день решил как-то возобновить навыки печати текста на компьютере. В молодаые годы я иногда подхалтуривал по ночам, писал заказные сценарии и распечатывал их на электрической машинке. Сел, включил компьютер, нажал на клавишу, и появилась на экране буква, потом слово, потом предложение, а через три часа был готов первый рассказ «Дураки». Дал почитать его профессионалам, и его напечатали в газете.

Затем поехал на поезде в командировку, и под стук колес родился следующий рассказ. Вошел во вкус, стал в свободное время сочинять прозу. При этом, когда медленно печатаю первое предложение, в голове возникает второе и так далее. Нет предварительного плана, задумки, я даже не знаю, чем рассказ завершится. От этого самому становится интересно. Мне нравится не причислять себя к профессионалам. От этого меньше ответственности и критики. Однако, не скрою, буду рад, если мои рассказы кого-то заинтересуют и кому-то захочется их прочитать.

А что касается стихов, то их сочинительство я начал в юношеские годы, как и многие романтически настроенные молодые люди. Впрочем, стихами и назвать-то их было нельзя. Просто скучно было шагать по тёмным улицам подмосковного посёлка после школы или кино, а позднее по два часа тащиться в электричке в Москву на учёбу и обратно. Вот и развлекал я себя рифмами, рисуя различные картинки, навеянные романами Дюма, стихами Есенина и песнями Высоцкого. Это юношеское увлечение проявлялось и позже, особенно в первые годы так называемой перестройки, видимо, потому, что много в то время было нового, волнующего и необычного. И в последние годы иногда что-то слагается само собой без особого старания. Добавление стихов в книгу прозы следует рассматривать только как факт моей биографии, как отражение того, что мне удалось пережить и прочувствовать когда-то… Надеюсь, и они заинтересуют кого-либо из читателей.

К рассказам мои коллеги, художники, педагоги и студенты ВГИКа, чьи фамилии указаны в завершении книги, сделали иллюстрации, за что я им бесконечно благодарен. Эти иллюстрации оживили рассказы, придали им некую «картинность», не зря же все мы трудимся на вгиковской ниве.

Владимир Малышев

Рассказы

Дураки