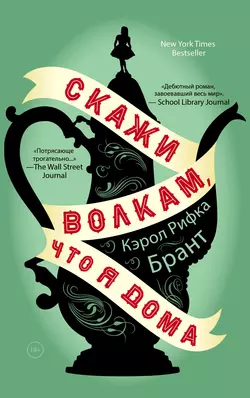

Скажи волкам, что я дома

Скажи волкам, что я дома

Кэрол Рифка Брант

Young Adult. Легендарные книги

Джун Элбас четырнадцать лет, и она живет мечтами. Ее дом – средневековый замок, но никак не американский коттедж, ее друзья – герои старинных сказок и легенд, ее будущее – в прошлом. Неудивительно, что общий язык она находит только со своим дядей, талантливым художником Финном Уэйссом, который посвятил себя творчеству и наотрез отказался от громкой славы. Но совсем скоро он уйдет из ее жизни, оставив на память только портрет Джун и ее сестры. Какие загадки спрятаны на холсте, который разыскивают все музеи Нью-Йорка?

Кэрол Брант

Скажи волкам, что я дома

Carol Rifka Brunt

TELL THE WOLVES I'M HOME

Copyright © 2012 by Carol Silverman

© Покидаева Т., перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Мэдди, Окли и Джулии

1

В тот день мы с моей сестрой Гретой позировали для портрета, который писал дядя Финн. Тогда он уже знал, что умирает. Это было уже после того, как мне стало понятно, что теперь я, когда вырасту, не перееду к нему и не буду жить с ним до конца своих дней. Уже после того, как я перестала верить, что СПИД – это просто какая-то нелепая ошибка. Когда дядя спросил в первый раз, мама сказала «нет». Сказала, что в этом есть что-то жуткое, макабрическое. Ей страшно от одной мысли, что мы с Гретой будем сидеть у него в квартире, в этой комнате с огромными окнами, где все пропитано ароматом лаванды и апельсинов, и он станет смотреть на нас так, словно видит в последний раз… нет, это невыносимо. Тем более, сказала она, от северной части Вестчестера до Манхэттена путь неблизкий. Она скрестила руки на груди, посмотрела прямо в пронзительно-синие глаза дяди Финна и сказала ему, что сейчас у нее просто нет времени.

– А у кого оно есть? – спросил он.

Вот тут она и сломалась.

Сейчас мне пятнадцать, но тогда было еще четырнадцать. Грете – шестнадцать. 1986 год, конец декабря. Последние полгода мы регулярно бывали у Финна. Раз в месяц, по воскресеньям. Всегда только втроем: мама, Грета и я. Папа с нами не ездил, и правильно делал. Его это никак не касалось.

Я сидела на заднем сиденье нашего микроавтобуса. Грета – на ряд впереди. Я специально устроилась так, чтобы можно было смотреть на Грету и не бояться, что она это заметит. Наблюдать за людьми – увлекательное занятие, но тут надо быть осторожной. Нельзя, чтобы люди заметили, что ты на них смотришь. Иначе на тебя будут коситься, как на какую-нибудь преступницу. Наверное, это и правильно. Наверное, это действительно преступление, когда ты пытаешься разглядеть в людях то, что они не хотят показать посторонним. В случае с Гретой мне нравилось наблюдать, как солнечный свет отражается от ее темных блестящих волос и как у нее за ушами прячутся кончики дужек очков, похожие на две потерявшиеся слезинки.

Мама слушала КАНТРИ-FM, и хотя я не очень люблю стиль кантри, иногда – при определенном настрое – все эти песни, исполняемые с чувством и от души, наводят на мысли о большой дружной семье, о пикниках во дворе за домом, о снежных горках и ребятишках на санках, о семейных обедах в День благодарения. О чем-то правильном и здоровом. Поэтому мама и слушала кантри по дороге к Финну.

Во время этих поездок в город мы почти не разговаривали друг с другом. Мне вспоминается только плавное движение микроавтобуса, сентиментальная музыка кантри, серый Гудзон и хмурый серый Нью-Джерси. Я всю дорогу смотрела на Грету – просто чтобы не думать о Финне.

В последний раз мы приезжали в нему в ноябре, в дождливое пасмурное воскресенье. Финн всегда был худощавым – как Грета, как мама, но, увы, не как я, – однако в тот наш приезд я увидела, что он похудел еще больше, хотя, казалось бы, куда еще?! Все ремни стали ему велики, и он подпоясался изумрудно-зеленым галстуком. Я смотрела на этот галстук и пыталась представить, куда его надевали в последний раз, пыталась придумать, к какому именно случаю подошла бы такая яркая, с переливчатым блеском вещь, как вдруг Финн оторвал взгляд от холста, отвел в сторону кисть и сказал:

– Уже недолго осталось.

Мы с Гретой кивнули, хотя и не поняли, что имеет в виду дядя – работу над портретом или свое состояние. Мы все знали, что он умирает. Потом, уже дома, я сказала маме, что дядя Финн был похож на сдувшийся воздушный шарик. Грета сказала, что он был похож на маленького серого мотылька, запеленатого в серую паутину. Потому что Грета красивая, и у нее все получается красивее – даже слова.

Это была предрождественская неделя, и у моста Джорджа Вашингтона мы попали в пробку. Грета обернулась ко мне. Скривила губы в улыбке и вытащила из кармана веточку омелы. Так было и в прошлое, и в позапрошлое Рождество: Грета все время таскала с собой омелу и набрасывалась с ней на людей. Носила в школу. Терроризировала нас дома. Больше всего ей нравилось тихонько подкрасться к родителям со спины, потом подпрыгнуть и помахать веткой омелы у них над головами. Папа с мамой не любят выказывать нежные чувства друг к другу у всех на глазах, и Грете нравилось их смущать, заставляя поцеловаться. Там, в микроавтобусе, Грета принялась размахивать веточкой у меня перед носом.

– Вот погоди, Джун, – сказала она. – Приедем когда к дяде Финну, я помашу над тобой и над ним этой штукой, и что ты тогда будешь делать?

Улыбаясь, она ждала, что я отвечу.

Я знала, о чем она думает. Мне придется либо обидеть Финна, либо пойти на риск подхватить СПИД, и Грете хотелось увидеть, как я буду мучиться с выбором. Сестра знала, что мы с дядей Финном – большие друзья. Знала, что он водил меня по художественным галереям и учил, как размягчать лица на карандашных рисунках, просто потерев линии пальцем. Она знала, что в этой дружбе ей места нет.

Я пожала плечами.

– Он просто чмокнет меня в щечку.

Но как только я это произнесла, мне сразу представились губы Финна. В последнее время – всегда сухие, потрескавшиеся. И иногда эти трещинки кровоточили.

Грета наклонилась ко мне, положив руки на спинку сиденья.

– Да, но откуда ты знаешь, что микробы от поцелуя не проникнут к тебе в кровь через кожу? Ты уверена, что они не проходят через поры?

Этого я не знала. И мне не хотелось умирать. Не хотелось делаться тусклой и серой. Я снова пожала плечами. Грета отвернулась и села на место. Теперь я не видела ее лица, но даже не сомневалась, что она улыбается.

Когда мы въехали в город, пошел дождь со снегом. Крупинки мокрого льда били в стекло. Я пыталась придумать, что сказать Грете, чтобы она поняла: Финн никогда не подвергнет меня опасности. Ведь Грета ничего о нем не знает. Не знает о том, как он дал мне понять, что портрет – это только предлог. Как увидел, какое у меня лицо, когда мы приехали позировать в первый раз. Как дождался, пока мама с Гретой не пройдут в гостиную, и в тот миг, когда мы остались с ним один на один в узеньком коридоре, положил руку мне на плечо, наклонился поближе и шепнул в самое ухо: «А как еще можно было устроить все эти воскресенья с тобой, Крокодил?»

Но я никогда бы не стала рассказывать об этом Грете. Когда мы уже выходили из микроавтобуса на сумрачной подземной стоянке, я быстро выпалила:

– Все равно кожа водонепроницаема.

Грета аккуратно закрыла дверцу, обошла микроавтобус и встала прямо передо мной. Пару секунд постояла, глядя на меня. На мое крупное, нескладное тело. Потом поправила лямки рюкзака на своих хрупких плечиках и покачала головой.

– Верь во что хочешь, – она развернулась и направилась к лестнице.

Но так не бывает, и Грета сама это знала. Можно сколько угодно пытаться поверить в то, во что хочется верить, но у тебя ничего не получится. Сердце и голова сами решают, во что верить, а во что не верить. Независимо от того, нравится это тебе или нет. И ничего тут не поделаешь.

Дядя Финн работал с портретом по нескольку часов подряд, и все это время мама сидела на кухне и заваривала нам чай. В роскошном русском заварочном чайнике, раскрашенном в золотой, красный и синий цвета, с маленькими танцующими медведями, выгравированными по бокам. Финн говорил, что это особенный чайник – чтобы угощать чаем самых любимых людей. И когда мы приезжали, чайник с медведями неизменно нас ждал. Из гостиной нам было слышно, как мама наводит порядок в кухонных шкафах, достает миски и банки, тарелки и чашки, а потом ставит обратно. Время от времени она заходила в гостиную и приносила нам чай, который обычно остывал нетронутым, потому что Финн занимался портретом, а нам с Гретой нельзя было даже пошевелиться. Все эти воскресенья у дяди мама старательно избегала смотреть на Финна. Понятно, ей было очень невесело от того, что ее единственный брат умирает. Но иногда мне казалось, что дело не только в этом. На портрет она тоже старалась не смотреть. Быстро входила в гостиную, ставила чайник на стол и возвращалась в кухню. Мимо мольберта она проходила отвернувшись. Иногда мне казалось, что Финн тут вообще ни при чем. Иногда у меня было чувство, что мама вообще не хочет смотреть на холст, кисти и краски.

В тот день мы позировали Финну полтора часа. Он поставил диск с музыкой. «Реквием» Моцарта. Мы с Финном оба его любили. И хотя я не верю в бога, в прошлом году я уговорила маму, чтобы она разрешила мне петь в католическом церковном хоре. Просто чтобы на Пасху я могла бы исполнить «Kyrie» Моцарта. Честно сказать, я совсем не умею петь, но все дело в том, что, если закрыть глаза, когда поешь на латыни, и встать в самом заднем ряду, чтобы прикасаться рукой к холодной каменной стене, легко можно вообразить, что ты в Средневековье. Я потому и записалась в хор. Только поэтому.

«Реквием» был нашим с Финном секретом. О нем знали только мы двое. Нам даже не нужно было смотреть друг на друга, когда он поставил диск. Мы оба все понимали. Однажды Финн водил меня на концерт, в красивую церковь на Восемьдесят четвертой улице. Он сказал, чтобы я закрыла глаза и слушала. Так я услышала «Реквием» в первый раз. И сразу влюбилась в эту музыку.

– Она подкрадывается к тебе тихо-тихо, – сказал тогда Финн. – Убаюкивает, усыпляет бдительность, представляется милой, приятной и безобидной, а потом вдруг – та-да-дам! – вздымается грозной волной. Барабанная дробь, и пронзительные крики струн, и глубокие темные голоса. А затем – так же непредсказуемо и внезапно – вновь становится тихой и нежной. Ты понимаешь? Понимаешь, Крокодил?

Это прозвище придумал мне Финн, потому что, как он говорил, я похожа на существо из какой-то другой эпохи, которое таится в засаде, наблюдает и ждет, прежде чем выносить какие-то суждения об окружающем мире. Мне это нравилось. Нравилось, когда Финн меня так называл. Мы с ним сидели в той церкви, и он пытался добиться, чтобы я действительно поняла эту музыку.

– Ты понимаешь? – спросил он снова.

Я понимала. Во всяком случае, думала, что понимаю. Или, может быть, только притворялась. Потому что меньше всего мне хотелось, чтобы Финн считал меня дурой.

В тот день «Реквием» разливался в пространстве среди всех этих безумно красивых вещей в квартире у Финна. Мягкие турецкие ковры. Старый шелковый цилиндр, повернутый к стене залоснившимся боком. Большая стеклянная банка, доверху полная медиаторами всевозможных расцветок. Финн называл их «мои разносолы», потому что они хранились в банке для консервирования. Музыка разливалась по комнате, выплескивалась в коридор, плыла мимо двери в дядину спальню – как всегда, плотно закрытую, не доступную ни для кого. Мама с Гретой, кажется, не замечали, как губы Финна беззвучно выпевают слова – «voca me cum benedictus… gere curam mei fi nis…». Они даже не подозревали, что слушают заупокойное песнопение. И хорошо, что не подозревали. Если бы мама знала, что это за музыка, она бы сразу же ее выключила. Без разговоров.

Чуть погодя Финн повернул холст, чтобы мы с Гретой могли на него посмотреть. Это было событие: раньше Финн не показывал нам, как продвигается его работа. А теперь показал. В первый раз.

– Посмотрите внимательно, девочки, – сказал он. Финн никогда не разговаривал за работой, а когда наконец заговорил, голос его прозвучал слабо и хрипло. Он на секунду смутился, потом потянулся за чашкой с остывшим чаем, отпил глоток и прочистил горло. – Данни, ты тоже… иди посмотри.

Мама не отвечала, и Финн позвал ее снова:

– Поди сюда. На секундочку. Мне интересно узнать твое мнение.

– Попозже! – крикнула мама из кухни. – Я пока занята!

Финн продолжал смотреть в сторону кухни, словно надеясь, что мама все-таки передумает и придет. Когда стало ясно, что она не придет, он нахмурился и снова повернулся к холсту.

Он резко поднялся с кресла – с этого старого синего кресла, в котором всегда сидел перед мольбертом, – поморщился, пошатнулся, ухватился за подлокотник. Постоял пару секунд, потом сделал шаг в сторону, и я увидела, что дядя Финн стал абсолютно бесцветный. Только галстук, повязанный вместо ремня, выделялся зеленым пятном, и весь дядин белый халат разбрызган пятнышками краски. Нашими с Гретой цветами. Мне захотелось вырвать у Финна кисть и раскрасить его, чтобы вернуть его прежнего. Чтобы он вновь стал собой.

– Ну, слава богу, – Грета подняла руки и взъерошила себе волосы.

Я разглядывала портрет. Я заметила, что на картине Финн расположил меня чуть ближе к зрителю, слегка выдвинул мою фигуру на передний план, хотя мы сидели не так. Заметила и улыбнулась.

– Он еще не закончен… да? – спросила я.

Финн подошел и встал рядом со мной. Наклонил голову, рассматривая нас нарисованных. Сначала Грету, потом – меня. Прищурился, глядя прямо в глаза той другой, нарисованной мне. Наклонился так близко к холсту, что едва не коснулся лицом влажных красок, и у меня по руке пробежали мурашки.

– Да, не закончен. – Финн покачал головой, не отводя взгляда с картины. – Видишь? Чего-то не хватает. Возможно, на заднем плане… или, может быть, стоит еще поработать над волосами. Как ты думаешь?

Я медленно выдохнула и расслабилась, не в силах сдержать улыбку. Потом энергично кивнула:

– Мне тоже так кажется. Думаю, нам надо будет приехать еще пару раз.

Финн улыбнулся в ответ и провел бледной бесцветной рукой по бесцветному бледному лбу.

– Да. Еще пару раз, – подтвердил он.

Финн спросил, нравится ли нам портрет. Я сказала, что он прекрасен, а Грета вообще ничего не сказала. Она даже не смотрела на холст. Стояла спиной к нам, держа руки в карманах. Потом медленно обернулась. С абсолютно непроницаемым выражением лица. Грета это умеет. Умеет скрывать свои мысли и чувства. Я не успела сообразить, что сейчас будет, и вот Грета уже вытащила из кармана омелу и вскинула руку. Широким жестом она стремительно провела веткой прямо над нашими головами, словно пыталась рассечь воздух, будто держала в руке что-то более грозное, чем обычную ветку рождественских листьев и ягод. Мы с Финном переглянулись, и у меня внутри все оборвалось. Буквально за долю секунды, пока мы смотрели друг другу в глаза – сколько нужно песчинке в песочных часах или капле воды в протекающем кране, чтобы сорваться и упасть? – Финн все понял. Мой дядя Финн прочел меня, как открытую книгу. Он увидел, что я боюсь, наклонил мою голову и чуть коснулся губами волос у меня на макушке. Так легко, словно бабочка присела на цветок.

По дороге домой я спросила у Греты, можно ли заразиться СПИДом через волосы. Она пожала плечами и отвернулась. И всю дорогу смотрела в окно.

Вечером я вымыла голову, трижды намылив волосы шампунем. Потом сразу легла, закуталась в одеяло и попыталась заснуть. Честно считала овечек, травинки и звезды, но ничего не помогало. Я все время думала о Финне. Как он целовал меня в макушку. Как на долю секунды, когда он склонился ко мне, все остальное исчезло: СПИД, Грета, мама. Остались только мы с Финном, и, прежде чем я успела себя удержать, у меня промелькнула мысль: а что было бы, если бы он поцеловал меня по-настоящему, в губы? Я понимаю, как это противно и мерзко, но мне хочется рассказать правду. И если по правде, в ту ночь я лежала в постели и представляла себе поцелуи Финна. Лежала и думала обо всем, что таилось у меня в сердце, о возможном и невозможном, правильном и неправильном, выразимым словами и совершенно не выразимом. А потом, когда все эти мысли рассеялись, осталась только одна: как плохо мне будет без дяди Финна.

2

Если хочется притвориться, что ты перенесся в другое время, лучше всего в одиночку пойти в лес. Обязательно – в одиночку. Если с тобой пойдет кто-то еще, ничего не получится. Чужое присутствие все равно будет напоминать, где ты на самом деле. Лес, куда хожу я, начинается за зданиями средней и старшей школы. Он начинается сразу за школьным двором, но тянется на много миль к северу, до Махопака, и Кармела, и еще дальше – я даже не знаю названий тех мест.

Заходя в лес, я первым делом вешаю на дерево свой рюкзак. А потом просто иду. Чтобы все получилось, нужно идти и идти до тех пор, пока шум города не затихнет вдали. Пока его не сменят другие звуки: треск ветвей и журчание ручья. Я иду вдоль ручья, который выводит меня к обвалившейся каменной стене. К высоченному клену с прибитым к стволу проржавелым ведром для сбора древесного сока. Это и есть мое место. Куда я всегда прихожу. В книге «Складка времени» говорится, что время похоже на старое скомканное одеяло. Мне бы очень хотелось забраться в одну из его складок. Укрыться в ней. Спрятаться в крошечном тесном пространстве.

Обычно я переношусь в Средневековье. Как правило – в Англию. Иногда напеваю отрывки из «Реквиема», хотя знаю, что это не средневековая музыка. Я смотрю на все, что меня окружает – камни, опавшие листья, голые деревья, – так, словно могу это истолковать. Словно сейчас моя жизнь зависит от того, сумею ли я понять, о чем мне поведает лес.

Я всегда приношу с собой старое «деревенское» платье от «Gunne Sax», которое мне отдала Грета. Она носила это платье, когда ей было двенадцать. Конечно, оно мне мало и не застегивается на спине, так что приходится поддевать под него рубашку. Оно больше похоже на что-то из «Маленького домика в прериях», чем на средневековый костюм, но ничего более подходящего у меня нет. Зато есть роскошные средневековые сапоги. Всякий скажет, что подобрать правильную обувку – это самое сложное. Долгое время мне приходилось довольствоваться обыкновенными черными кедами, и я упорно старалась не смотреть на них, потому что они портили всю картину.

Сапоги – черные, замшевые, со шнуровкой из кожи – были куплены на средневековом фестивале в музее «Клойстерс», куда мы ходили с Финном. Дело было в октябре. К тому времени Финн уже четыре месяца работал над нашим портретом. А на фестиваль мы пошли в третий раз. В первый раз меня пригласил Финн, а остальные два раза я напросилась сама. Как только листья на деревьях начинали желтеть, я принималась наседать на Финна насчет фестиваля.

– Ты становишься заядлым медиевистом, – говорил он. – Что я с тобой сделал?

И был прав. Это его вина. Финн буквально «болел» средневековым искусством и пристрастил к нему и меня. Сколько себя помню, мы с ним постоянно рассматривали репродукции в его многочисленных альбомах и книгах на эту тему. К тому третьему фестивалю Финн уже начал стремительно худеть. На улице было прохладно, и Финн надел сразу два свитера, чтобы не мерзнуть. Мы пили горячий яблочный сидр – мы с ним вдвоем, только вдвоем посреди жирного духа свинины, жарившейся на вертеле, и лютневой музыки, и тихого ржания лошадей, которых готовили к выходу на потешный рыцарский турнир, и перезвона крошечных колокольчиков на лапах у соколов. Финн увидел сапоги на лотке у башмачника и купил их мне, потому что знал, что я буду от них в восторге. Он помогал мне их мерить, зашнуровывал и расшнуровывал пару за парой, как будто ему больше нечего было делать. Как будто нет на свете более увлекательного занятия. Если сапоги не подходили, Финн помогал мне их снять. Иногда он случайно касался моей лодыжки или голой коленки, и я краснела. В итоге я выбрала сапоги на два размера больше. Финну я ничего не сказала, но про себя рассудила, что пусть уж лучше они будут мне велики, и мне придется носить их с носками, даже не с одной парой носков. Я не хотела, чтобы они становились малы. Я хотела, чтобы они были у меня всегда.

Будь у меня много денег, я бы купила огромный участок леса. Обнесла бы его стеной и жила бы в этом своем лесу, словно совсем в другом времени. Может, нашла бы кого-то, кто жил бы со мной. Того, кто согласился бы пообещать никогда, ни единым словом не упоминать обо всем, что относится к настоящему. Хотя вряд ли такой человек найдется. Пока что я не встречала вообще никого, кто мог бы пообещать что-то подобное.

Существует один-единственный человек, кому я рассказывала о том, чем занимаюсь в лесу. Этот человек – Финн, но вообще-то я не хотела рассказывать даже ему. В тот день мы возвращались к нему домой из кинотеатра, где смотрели «Комнату с видом». Финн завел речь о том, что все герои картины поистине обворожительны. Они все очень плотно закрыты, и было огромное удовольствие наблюдать, как они пытаются раскрыть друг друга. «Это так романтично», – сказал тогда Финн. И еще прибавил: «Жаль, что теперь так не бывает». Мне хотелось, чтобы он увидел, что я понимаю – что я готова на все, лишь бы перенестись в прошлое, – и я рассказала ему про лес. Он рассмеялся, легонько толкнул меня плечом и сказал, что я – малахольная. А я сказала, что он – одержимый, потому что все время думает о рисовании. И мы оба расхохотались, поскольку знали, что это правда. Мы оба знали, что других таких чокнутых нет в целом свете. Теперь, когда Финна не стало, никто не знает, что после уроков я хожу в лес. А иногда мне кажется, что никто и не помнит, что этот лес вообще существует.

3

Портрет нам так и не отдали. Не было никакого торжественного вручения. Никакой сопроводительной речи.

Потому что он был незакончен. Так говорил Финн. Нам нужно было приехать к нему еще раз на последний сеанс. Потом – еще раз, на самый последний. Никто против этого не возражал. Никто, кроме Греты, которая прекратила ездить к Финну по воскресеньям. Сказала, что если Финн работает только с фоном, то мы все ему не нужны. Сказала, что ей жалко тратить воскресенья непонятно на что. У нее есть дела поинтереснее.

Это было морозным январским утром, в первый учебный день после рождественских каникул. Мы с Гретой стояли на улице, ждали школьный автобус. Мы живем на Фелпс-стрит. Это одна из последних улиц на маршруте автобуса. Она находится в южной части города, а школа – в северном предместье. Если по городу, это примерно две мили. Но если идти через лес – я иногда так хожу, – получается гораздо ближе.

Из-за того что наш дом – один из последних на всем маршруте, никогда нельзя точно сказать, когда именно подъедет автобус. Если сложить вместе все школьные годы, получится, что мы с Гретой провели не один час в ожидании автобуса, стоя на улице и глядя на ряды соседских домов и лужаек. Фелпс-стрит застроена в основном коттеджами в деревенском стиле, и только дом Миллеров на невысоком холме в самом конце тупика представляет собой особняк эпохи Тюдоров. Очевидно, что это фальшивый Тюдор, потому что в эпоху Тюдоров в Вестчестере жили только индейцы мохегане. Так что даже не знаю, кого Миллеры пытаются обмануть. Хотя, возможно, и не пытаются. Может быть, Миллеры вообще об этом не думают. Но я-то думаю. Всякий раз, когда вижу их дом. Мы сами живем в двухэтажном коттедже. Он голубой с черными ставнями. А перед домом у нас растет огромный раскидистый клен.

В то утро я прыгала на месте, чтобы согреться. Грета стояла, прислонившись к стволу клена, и сосредоточенно рассматривала свои ноги в новых замшевых ботинках. Она то и дело снимала очки, дышала на них, протирала и надевала опять.

– Грета?

– Что?

– А у тебя по воскресеньям какие дела? Ну, которые поинтереснее?

На самом деле я была не уверена, что хочу это знать.

Грета медленно повернулась ко мне и улыбнулась, не разжимая губ. Покачала головой и сделала большие глаза.

– Да вот такие. Ты себе даже представить не можешь, какие.

– Да, наверное, – ответила я.

Грета перешла на другую сторону подъездной дорожки.

Я так поняла, что она имела в виду секс. Хотя, возможно, и нет. Потому что я очень даже могу себе это представить. Не хочу, но могу.

Грета опять сняла очки и дохнула на стекла, так что они запотели.

– Слушай, – сказала я ей. – А мы снова сиротки. Начинается сиротское время.

Грета понимала, о чем я. Сиротское время – это период подачи налоговых деклараций. Каждый год – одно и то же. Праздничная суета, Рождество, Новый год, а потом наши родители «выпадают из жизни» на два зимних месяца. Мы с Гретой их почти не видим. Они уходят из дома в половине седьмого утра и возвращаются лишь к семи вечера, если не позже. Такова жизнь детей двух бухгалтеров. Сколько я себя помню, так было всегда.

Раньше в период подачи налоговых деклараций, когда родителям приходилось выезжать на работу до того, как приедет школьный автобус, они просили соседку, миссис Шегнер, присмотреть за нами из окна. (Окно гостиной Шегнеров выходит как раз на наш двор.) Девятилетняя Грета и семилетняя я стояли на улице в ожидании автобуса. Мы знали, что миссис Шегнер наблюдает за нами, но все равно было стойкое ощущение, что мы – совершенно одни. Грета обнимала меня за плечи и крепко-крепко прижимала к себе. Иногда, когда ожидание затягивалось или вдруг начинался снег, Грета пела мне песенки из «Маппетов». Или «В мыслях еду в Каролину» с альбома лучших песен Джеймса Тейлора из коллекции наших родителей. Уже тогда у ее был очень хороший голос. Когда сестра поет, она как будто становится другим человеком. Как будто где-то внутри ее прячется совершенно другая Грета. Она пела и прижимала меня к себе, пока из-за поворота не показывался школьный автобус. И тогда она говорила мне, а может, и себе самой:

– Видишь, все не так плохо.

Не знаю, помнит ли об этом Грета. Я вот помню. Даже когда она вредничает и донимает меня, я смотрю на нее и вспоминаю, как все было раньше.

Пару секунд Грета смотрела на меня, пытаясь казаться равнодушной. Как будто ей все равно. Потом сказала, уперев руки в боки:

– Да, Джун, в этом-то и проблема. Твои родители много работают, дома их почти не бывает. С этим надо смириться. – Повернулась ко мне спиной и стояла так, отвернувшись, пока на дороге не показался автобус.

Мы с мамой были у Финна еще три раза. Мы стали ездить к нему не раз в месяц, а раз в две недели. И необязательно по воскресеньям. Я бы с радостью поехала к нему одна, как это бывало раньше. Хотя бы разок. Мне хотелось поговорить с ним – долго и обстоятельно. И чтобы нам никто не мешал. Но каждый раз, когда я пыталась поднять эту тему, мама отвечала: «Может быть, в следующий раз. Ладно, Джуни?» И это был не вопрос. Это был мягкий способ показать мне, как все будет происходить. Я уже начала думать, что мама использует меня и портрет, как предлог побыть с Финном. Мне всегда казалось, что они с Финном не очень близки. И, наверное, мама начала об этом жалеть. И теперь я выступала в качестве этакого Троянского коня, в который пряталась мама, чтобы подобраться поближе к брату. Это было несправедливо. А под поверхностью, словно яма с зыбучим песком, лежало горькое понимание, что следующего раза может и не быть. Вслух об этом не говорилось, но было вполне очевидно, что мы с мамой боремся друг с дружкой за последние часы с Финном.

В то воскресенье, когда мы, как потом оказалось, были у Финна в последний раз, Грета сидела у себя в комнате за столом и красила ногти в два разных цвета. Один ноготь черный, другой – фиолетовый, потом опять черный и вновь фиолетовый. Я наблюдала за ней, сидя на краешке ее неубранной постели.

– Знаешь, Грета, – сказала я, – уже недолго осталось. В смысле, Финну недолго.

Мне нужно было убедиться, что она понимает. Мама однажды сказала, что это как магнитофонная запись. Кассета, которую не отмотаешь назад. Но пока слушаешь музыку, забываешь, что кассету нельзя будет перемотать. Ты забываешь и погружаешься в музыку, слушаешь, слушаешь, а потом запись внезапно кончается. И ничего уже не поделаешь.

– Конечно, знаю, – сказала она. – Я еще раньше тебя узнала, что дядя Финн болен.

– Тогда почему ты не ездишь с нами?

Грета убрала флакончики с черным и фиолетовым лаком на полочку для косметики. Потом взяла темно-красный лак, открыла крышку, достала кисточку и аккуратно прижала ее к краю горлышка. Подтянула колени к груди и принялась красить ногти на ногах, начав с мизинца.

– Потому что он все равно закончит этот портрет, – сказала она, даже не удостоив меня взглядом. – И потом, ты сама не хуже меня знаешь, что, если бы он мог, он и вовсе не стал бы рисовать там меня. Это был бы портрет исключительно Джуни, его обожаемой Джуни. Без никого.

– Финн не такой.

– Думай как хочешь, Джун. Мне, в общем-то, все равно. Это неважно. В любой день может раздаться телефонный звонок, и тебе сообщат, что Финн умер, и у тебя впереди будет целая жизнь, когда воскресенья надо будет чем-то заполнить. И что ты тогда будешь делать? А? Теперь это уже неважно. Одним воскресеньем больше, одним меньше. Ты разве не понимаешь?

Я не нашлась что ответить. Грета умеет вогнать меня в ступор, всегда умела. Она плотно закрыла флакончик с лаком и пошевелила пальцами на ногах, сверкая свеженакрашенными ногтями. Потом опять повернулась ко мне.

– Что? – спросила она. – Что ты так смотришь?

4

В период подачи налоговых деклараций у нас дома всегда пахнет мясным рагу. Мамина горчично-желтая мультиварка целыми днями стоит на кухонной стойке и медленно варит нам что-нибудь на обед. Неважно, что именно готовится: курица, овощи или фасоль, – любая еда в мультиварке пахнет мясным рагу.

Было четыре часа дня, и Грета ушла на репетицию. У нас в школьном театре ставили мюзикл «Юг Тихого океана», в котором Грета играла Кровавую Мэри. Большая роль второго плана, которую сестра получила, потому что хорошо поет. И еще потому, что она смуглая, черноволосая и кареглазая. Так что ей даже не нужно особенно гримироваться, чтобы быть похожей на полинезийку. Достаточно нанести на лицо темный тональный крем и погуще подвести глаза. Дома Грета сказала, что они репетируют чуть ли не каждый вечер – и «допоздна».

Все давно знают, что из всех школ в округе в нашей школе всегда ставят самые лучшие мюзиклы. Несколько раз к нам на спектакли приезжали какие-то люди из города. Люди, связанные с театром. Хореографы, режиссеры – все в таком роде. Ходили слухи, что однажды, лет десять назад, кто-то из хореографов так впечатлился выступлением одной старшеклассницы, что предложил ей роль в «Кордебалете». Эту историю вспоминают каждый год, и хотя все утверждают, что ни капельки в нее не верят, все равно видно, что на самом деле верят. Потому что им хочется верить в сказку, которая может стать явью. Хочется верить, что это может случиться и с ними тоже.

В последние дни сильно похолодало. Погода явно не располагала к прогулкам в лесу. Я была дома одна, сидела на кухне, делала уроки, и тут зазвонил телефон.

– Миссис Элбас? – спросил мужской голос. Какой-то странный, бесцветный. Размытый.

– Нет.

– А… ясно. Прошу прощения. Можно поговорить с миссис Элбас? – Голос не просто размытый и странный, но еще и с акцентом. Возможно, британским.

– Ее нет дома. Ей что-нибудь передать?

На том конце линии долго молчали, а потом:

– Джун? Это Джун?

Человек, которого я не знаю и которого слышу впервые в жизни, знал, как меня зовут. У меня было такое чувство, словно он тянет ко мне руки – прямо по телефонным проводам.

– Перезвоните позже, – сказала я и бросила трубку.

Мне сразу вспомнился фильм, в котором девушка-няня сидит с детьми, и ей постоянно звонит незнакомец и говорит, что видит ее и чтобы она лучше присматривала за детишками, и под конец девушка чуть ли не сходит с ума от страха. Примерно такие же ощущения были и у меня после того звонка. Хотя ничего страшного мне не сказали, я все равно обошла весь дом, закрыла все окна и проверила, заперты ли двери. Потом вернулась на кухню, села на пол у холодильника и открыла банку «Ю-Ху».

И тут опять зазвонил телефон. Он звонил и звонил, пока не включился автоответчик. И в динамике зазвучал все тот же голос.

– Прошу прощения, если я тебя напугал. Я звоню насчет твоего дяди. Дяди Финна, который в городе. Я позвоню позже. Вот и все. Извини.

Дядя Финн. Тот, кто звонил, знал моего дядю Финна. У меня внутри все как будто заледенело. Я резко встала, вылила в раковину остатки «Ю-Ху» и принялась мерить шагами кухню. Финна больше нет. Я просто знала, что его нет.

Я схватилась за телефон и набрала дядин номер, который помнила наизусть. Два длинных гудка, а потом мне ответили. И когда я услышала щелчок, означавший, что кто-то взял трубку, меня захлестнула безумная радость.

– Финн? – На том конце линии молчали. Я подождала пару секунд и спросила еще раз: – Финн? – Теперь в моем голосе сквозило отчаяние.

– Я… нет. Его нет. Он…

Я опять бросила трубку. Все тот же голос. Тот же самый человек, который оставил сообщение на автоответчике.

Я побежала к себе наверх. Никогда в жизни моя комната не казалась мне такой маленькой и тесной. Я оглядела свои дурацкие поддельные свечи, большую коллекцию книжек из серии «Выбери себе приключение», ярко-красное покрывало с рисунком под старинный гобелен. Город казался таким далеким, словно был в тысяче миль отсюда. Словно без Финна ему не хватало массы, чтобы остаться на месте. Словно он мог улететь.

Я забралась под кровать, крепко зажмурилась и лежала так два часа, вдыхая тяжелый запах мясного рагу. Представляла, что я – некое древнее существо, запертое в гробнице, и прислушивалась, не откроется ли задняя дверь, чтобы успеть зажать уши прежде, чем кто-нибудь соберется прослушать это дурацкое сообщение на автоответчике.

5

Возможно, Грета не соврала, когда сказала, что раньше меня узнала о болезни Финна. Когда об этом узнала я, Греты рядом не было. В тот день мама собиралась свозить меня к зубному, но вместо того, чтобы свернуть направо на Мейн-стрит, почему-то свернула налево – не сказав ни единого слова, – и я сама толком не поняла, как мы с ней оказались в кафе «Маунт Киско». Вообще-то, мне еще в самом начале следовало заподозрить, что что-то не так, потому что мы с Гретой всегда ходим к зубному вместе, а в тот раз мама взяла только меня. Может быть, она надеялась, что моя радость – меня все-таки не повели к стоматологу! – как-то сгладит дурные вести о Финне. Но тут мама ошиблась. Мне нравится ходить к зубному. Нравится вкус геля с фтором. Нравится, что на те двадцать минут, пока я сижу в кресле доктора Шиппи, мои зубы становятся для него самой важной вещью на свете.

Мы сидели в кабинке, а это значит, что у нас был музыкальный автомат. Еще прежде, чем я успела спросить, мама дала мне монетку в четверть доллара и попросила поставить песни.

– Что-нибудь хорошее, ладно? – сказала она. – Что-нибудь веселое.

Я кивнула. Я не знала, о чем мы будем говорить, и выбрала «Охотников за привидениями», «Девчонки хотят веселиться» и «99 Luftballons». Последняя песня была в двух вариантах, на английском и на немецком. Я выбрала на немецком, потому что мне так больше нравилось.

Мама заказала себе только кофе. Я взяла лимонное безе и шоколадное молоко.

«Охотники за привидениями» уже заиграли, а я все листала страницы, читала названия песен из списка и думала, правильно ли я выбрала. А потом мама вдруг дотронулась до моей руки.

– Джун…

У нее был такой вид, как будто она сейчас заплачет.

– Что?

Она что-то сказала, но очень тихо. Я не расслышала.

– Что? – переспросила я, наклонившись к ней через стол.

Она повторила, но я видела только, как движутся ее губы, словно она даже и не пыталась произнести слова так, чтобы они были услышаны.

Я покачала головой. Музыка в автомате звучала достаточно громко. Рэй Паркер-младший радостно пел о том, что он совсем не боится привидений.

Мама показала на стул рядом с собой, и я пересела на ее сторону стола. Она привлекла меня к себе и прошептала мне в самое ухо, почти касаясь его губами:

– Финн умирает, Джун.

Она могла бы сказать, что Финн болен – и даже, очень серьезно болен, – но нет. Она сказала прямо, что Финн умирает. Это совсем не в ее характере. Мама у нас не из тех, кто считает, что горькая правда лучше спасительной лжи, но в тот раз она, наверное, рассудила, что так действительно будет лучше: меньше слов, меньше объяснений. Потому что как бы она объяснила? Как такое вообще объяснишь? Она еще крепче прижала меня к себе, и мы с ней сидели так пару секунд, не глядя друг другу в глаза. У меня в голове образовался какой-то затор. Столько мыслей, столько всего, что, наверное, надо было сказать…

– Лимонное безе?

Неожиданно рядом возникла официантка с моим пирожным, и мне пришлось оторваться от мамы и кивнуть. Я смотрела на это нелепое радостно-воздушное безе, и мне не верилось, что еще пару минут назад я сама же его и заказала.

– От чего умирает? – спросила я наконец.

Мама принялась водить указательным пальцем по столу. Я следила за ее рукой и поняла, что она написала. СПИД. Потом, словно стол был грифельной доской, словно он мог запомнить написанное, она провела по нему ладонью, стирая невидимое слово.

– Ох…

Я поднялась и вернулась на свое место. Безе стояло на столе и как будто дразнилось. Я взяла вилку и раскрошила это дурацкое веселенькое пирожное. Потом пересела поближе к музыкальному автомату, прижалась ухом к динамику, закрыла глаза и попыталась представить, что ничего этого нет: ни безе, ни кафе – ничего. Заиграла «99 Luftballons». Я ждала, когда Нена произнесет «капитан Кирк», единственные слова во всей песне, которые я понимала.

6

Финна хоронили в закрытом гробу – и хорошо, что в закрытом. Иначе даже не знаю, как бы я с собой справилась. Я все время представляла себе его закрытые глаза. Тонкую, почти прозрачную кожу на веках. Я бы, наверное, не удержалась и подняла бы ему веки. Вот так подошла бы и подняла. Просто чтобы еще раз увидеть синие глаза дяди Финна.

Похороны состоялись ровно через неделю после того телефонного звонка. Дело было в четверг, и мы с сестрой не пошли в школу. Я даже не сомневалась, что это была единственная причина, почему Грета согласилась поехать на похороны. На моей памяти это был один из немногих дней, когда родители взяли себе выходной в один день в период подачи налоговых деклараций.

Мама привезла с собой наш портрет, нарисованный Финном. Хотела поставить его рядом с гробом, чтобы все увидели, каким замечательным человеком был ее брат. Ей казалось, что это будет хорошо и правильно. Но когда мы въехали на стоянку у кладбища, мама вдруг передумала.

– Он здесь, – сказала она странным голосом, в котором слышались злость, раздражение и паника.

Папа поставил машину и выглянул в окно.

– Где?

– Вон там. Ты что, не видишь? Вон сидит, сбоку.

Папа кивнул, и я тоже взглянула в ту сторону. Там была невысокая кирпичная стена, и на ней, сгорбившись, сидел человек. Высокий, очень худой. Он напомнил мне Икабода Крейна из «Легенды о сонной лощине».

– Кто это? – спросила я, указав пальцем на одинокую фигуру на стене.

Папа с мамой резко обернулись ко мне. Грета пихнула меня локтем в бок и прошипела:

– Заткнись, – своим самым злым и противным голосом.

– Сама заткнись, – отозвалась я.

– А мне-то чего затыкаться? Это не я задаю дурацкие вопросы. – Она поправила очки и демонстративно отвернулась.

– Замолчите обе, – нахмурился папа. – Маме и так тяжело.

«Мне тоже тяжело», – подумала я, но вслух ничего не сказала. Я молчала, потому что знала: мое горе – неправильное. Племянницы так не скорбят. Я не могу забирать Финна себе в своем горе. Может быть, раньше в каком-то смысле он был моим. Пока был жив. Мертвый, он принадлежал моей маме и бабушке. Именно им все соболезновали и сочувствовали, пусть даже ни мама, ни бабушка, как мне казалось, никогда не были особенно близки с Финном. Для всех, кто пришел проводить Финна в последний путь, я была просто племянницей. Я сидела в машине, смотрела в окно и понимала, что никто здесь даже не подозревает о том, что творится у меня в душе. Никто не знает, как много и часто я думаю о Финне – и, слава богу, никто не знает, какие мысли приходят мне в голову.

Мама устроила так, чтобы Финна похоронили на кладбище у нас в городке, а не в большом городе, где жили все его друзья. Никаких возражений не принималось. Мама как будто пыталась прибрать Финна к рукам. Удержать его рядом с собой. Сохранить для себя одной.

– Так что? Оставить его в багажнике? – спросил папа.

Мама кивнула, плотно сжав губы.

– Да, оставь.

Кстати, именно папа забрал портрет. Съездил в город и забрал. На следующий день после смерти Финна. Поехал уже под вечер, и никто из нас не предложил составить ему компанию. У мамы был ключ от квартиры Финна. Этот ключ, висевший на красной шелковой ленточке, лежал у нас дома несколько лет, но, насколько я знаю, никто им ни разу не пользовался. Мама всегда говорила, что это просто «на всякий случай». Просто Финну хотелось, чтобы у нас тоже был ключ.

Папа вернулся домой очень поздно. Заходя в дом, он хлопнул дверью, и даже я нечаянно подслушала их с мамой разговор.

– Он там был? – спросила она.

– Данни…

– Был?

– Разумеется, был.

Мне показалось, что мама расплакалась.

– Господи. При одной только мысли, что он… Ведь должна же быть какая-то справедливость. Какая-то справедливость…

– Не надо, Данни. Постарайся не думать об этом.

– Не хочу. Не могу. – Она замолчала, а потом спросила: – Ладно, где он? Ты ведь забрал его, да?

Наверное, папа кивнул, потому что на следующее утро портрет лежал на столе. Я встала первой, спустилась в гостиную и обнаружила там портрет, завернутый в плотный черный пакет для мусора. Как будто это была самая обыкновенная вещь. Вообще ничего особенного. Я обошла стол по кругу, потом прикоснулась к пакету. Прижалась к нему носом, надеясь почувствовать запах квартиры Финна, но не почувствовала ничего. Я открыла пакет, сунула голову внутрь и сделала глубокий вдох, но едкий химический запах пластика перебивал все, что могло отложиться на холсте. Я закрыла глаза и вдохнула еще глубже, плотно прижав пакет к шее.

– Ты что, совсем дура?!

Кто-то шлепнул меня по спине. Грета. Я вытащила голову из пакета.

– Если хочешь покончить с собой, я не буду тебе мешать. Но давай как-нибудь без портрета, ага? А то будет уже перебор. Одной истории с мертвым телом на одну картину вполне достаточно.

Мертвое тело. Финн был мертвым телом.

– Девчонки? – Мама стояла на середине лестницы, кутаясь в стеганый розовый халат, и сонно щурилась в нашу сторону. – Вы что тут делаете? Надеюсь, не балуетесь с картиной?

Мы обе покачали головами. А потом Грета улыбнулась.

– Просто одна из нас попыталась покончить с собой. Посредством мешка для мусора. Вот и все.

– Что?!

– Грета, заткнись! – рявкнула я. Но она не заткнулась. Ее вообще невозможно заткнуть.

– Прихожу, а она тут засунула голову в этот пакет.

Мама быстро спустилась, подошла ко мне и обняла так крепко, что едва не задушила. Потом чуть отстранилась, держа меня за плечи.

– Я знаю, как ты горюешь по Финну, Джуни, и я хочу, чтобы ты знала: если тебе нужно поговорить…

– Я вовсе не пыталась покончить с собой.

– Хорошо, хорошо, – сказала мама. – Не будем сейчас ни о чем говорить. Мы все здесь, с тобой. Я, папа, Грета. Мы все тебя любим. – За спиной мамы Грета выпучила глаза и изобразила повешенного, начертив пальцем в воздухе петлю вокруг шеи.

Я знала, что спорить бессмысленно, поэтому просто кивнула и села за стол.

Мама взяла пакет и унесла к себе наверх. Сказала, что нам нужно пока «отдохнуть» от портрета и что она спрячет его в надежном месте. В следующий раз я увидела эту картину только в день похорон.

Мы подошли к главному входу в зал для траурной церемонии. Родители – впереди, мы с Гретой – следом. У крыльца папа остановился и прикоснулся к маминой руке.

– Ты иди первая, – сказал он, указывая на лестницу. – Найди свою маму. Проверь, как она там.

Мама молча кивнула. В тот день она надела узкую черную юбку, темно-серую блузку, черное шерстяное пальто и маленькую черную шляпку с вуалью. Она выглядела потрясающе. Впрочем, мама всегда выглядит потрясающе. Шел легкий снег. Снежинки ложились на мамину шляпку и медленно таяли, впитываясь в черный фетр.

Бабушка стояла в вестибюле и беседовала с какими-то людьми, которых я не знала. Мама совсем не похожа на бабушку, они очень разные. Очень. И это отнюдь не случайность. Похоже, в семействе Уэйссов когда-то случился глубинный конфликт поколений. Мама с Финном посмотрели на своих родителей и решили, что никогда, ни при каких обстоятельствах не станут такими же, как их предки. Так что есть дедушка Уэйсс, бывший крупный военный чин, и есть дядя Финн, сбежавший из дома и ставший художником. Есть бабушка Уэйсс, которая всю жизнь занималась готовкой и глажкой для дедушки Уэйсса и делала всякие замысловатые прически – опять же, не для себя, а для мужа, – и есть моя мама, которая готова потратить деньги и, возможно, даже переплатить, лишь бы не гладить и не стоять у плиты, и которая носит короткую стрижку, чтобы не заморачиваться на укладку. Если эта тенденция сохранится, нам с Гретой вообще не захочется идти на работу в офис. Собственно, мне и не хочется. Если все будет по-моему, я устроюсь работать сокольничим на какой-нибудь «средневековый» фестиваль. Мне не придется думать о карьерном росте и продвижении по службе. Потому что работа сокольничего, она совершенно другая. Либо ты сокольничий, либо нет. Либо птицы к тебе возвращаются, либо сразу же улетают.

Мама вошла внутрь. Папа проводил ее взглядом и повернулся к нам с Гретой. Я заметила у него на щеке тонкую полоску не сбритой щетины. И еще я заметила, что он постоянно хмурится. Как жонглер, которому нужно предельно сосредоточиться, чтобы не уронить ни единого шарика. Похоже, смерть Финна совсем его не опечалила. Глядя на папу, можно было подумать, что дядина смерть стала для него большим облегчением.

– Если вы вдруг увидите, что тот человек вошел внутрь, сразу же дайте мне знать. Договорились?

Мы обе кивнули.

– Ради мамы и бабушки. Вам понятно?

Мы снова кивнули.

– Вы у меня молодцы. Я знаю, как вам тяжело, но вы обе отлично держитесь. – Он положил руку мне на плечо. Потом – на плечо Греты. – Все потихоньку наладится. Жизнь продолжается, верно?

И опять мы кивнули. Папа еще на миг задержался, внимательно глядя на нас, потом развернулся, поднялся по ступенькам и скрылся внутри.

Мы с Гретой остались стоять на дорожке, подернутой тоненькой корочкой льда. Иногда бывает очень заметно, что я выше Греты, хотя она старше. Я наклонилась поближе к ней и кивнула в сторону человека, сидевшего на стене.

– А он, вообще, кто? – спросила я шепотом. Я почти не сомневалась, что она ничего мне не скажет. И оказалась права. Она промолчала и только взмахнула рукой, приглашая меня пройтись по дорожке. Поближе к тому месту, где сидел человек. Я подняла глаза и увидела, что он смотрит прямо на меня. Не на Грету. Только на меня. Он подался вперед, как будто готовясь подняться. Как будто думал, что я подойду поздороваться. Я уже почти развернулась, чтобы пойти в прямо противоположную сторону, но Грета схватила меня за руку и потащила за собой. Мы подошли совсем близко к тому человеку. Когда нас разделяло не больше пяти-шести метров, Грета остановилась, подождала пару секунд и откашлялась, прочищая горло.

– Он тот, кого сюда не приглашали, – сказала она достаточно громко, так что он наверняка ее услышал.

Я посмотрела на человека, который еще полминуты назад так упорно пытался поймать мой взгляд, но он уже отвернулся. Сидел, держа руки в карманах, и смотрел совершенно в другую сторону.

– А почему? Знаешь?

– Знаю, но не скажу, – усмехнулась сестра.

Грета всегда все знает. Потому что подслушивает и шпионит. У нас в доме есть несколько мест, откуда слышен любой разговор. Я ненавижу эти места, а Грета, наоборот, обожает. Ее любимое место – ванная на первом этаже. Этой ванной мы пользуемся очень редко, и поэтому все забывают, что она вообще есть. Но даже если тебя обнаружат, всегда можно крикнуть: «Минуточку!» – и только потом открыть дверь. Но к тому времени ты уже все услышал.

Я сама не люблю подслушивать. Потому что не раз убеждалась: то, что родители пытаются скрыть от детей, детям действительно лучше не знать. Нет никакой радости в том, чтобы знать, что твои дедушка с бабушкой собираются разводиться, потому что дедушка вспылил и ударил бабушку по лицу, причем до этого они прожили вместе пятьдесят два года и за все это время даже ни разу не поругались. Нет никакой радости в том, чтобы заранее знать, что тебе подарят на Рождество или на день рождения. Потом придется изображать радостное удивление, а это будет уже нечестно. И неинтересно. Нет никакой радости в том, чтобы знать, что на родительском собрании маме сказали, что ты – очень средняя ученица по математике и по английскому и что большего от тебя и не ждут.

Грета чуть ли не бегом бросилась к входу в зал для траурных церемоний. На крыльце она остановилась и обернулась ко мне.

– Я тут подумала… – громко и четко проговорила она. – Я тут подумала и решила – ладно. Скажу. – Она провела рукой по щеке, стирая растаявшие снежинки.

Мне вдруг стало зябко, и даже слегка затошнило. Так бывает всегда, когда Грета делится со мной информацией. Мне очень хочется знать, но при этом мне страшно. Я еле заметно кивнула.

Она указала в сторону того человека и сказала:

– Это он убил дядю Финна.

Я обернулась к нему, но он уже уходил. Я увидела лишь его спину. Увидела, как он сгорбился, забираясь в маленькую синюю машину.

На панихиде я сидела в переднем ряду и честно пыталась слушать все эти хорошие, добрые слова, которые собравшимся волей-неволей пришлось говорить о Финне. В зале было душно и сумрачно. Стулья были из тех, что вынуждают тебя сидеть только прямо и никак иначе. Грета сидела не с нами. Она сказала, что сядет в последнем ряду, и когда я обернулась взглянуть на нее, то увидела такую картину: Грета сидела, низко склонив голову, зажав уши руками и крепко зажмурившись. Именно зажмурившись, а не просто закрыв глаза. Как будто пыталась отгородиться от происходящего. Притвориться, что ничего этого нет. На миг мне показалось, что Грета плачет. Но это вряд ли.

Мама произнесла несколько слов о том, как они с Финном были детьми. И каким он был замечательным братом. Все как-то размыто и очень туманно, словно мама боялась пораниться, если подробности будут слишком остры и пронзительны. После мамы выступил какой-то кузен из Пенсильвании. Потом слово взял распорядитель похорон. Я пыталась слушать и вникать, но все мои мысли были заняты исключительно тем человеком, который остался снаружи.

Мне не хотелось думать о том, как Финн заразился СПИДом. Это не мое дело. Если тот человек действительно убил Финна, значит, он был другом дяди – его бойфрендом, – но если у дяди был друг, то почему я об этом не знаю? И откуда об этом узнала Грета? Если бы Грета знала, что у дяди есть тайный бойфренд, она бы не преминула меня поддразнить. Она никогда не упускает возможности дать мне понять, что она знает что-то, чего не знаю я. Поэтому было лишь два варианта. Либо Грета узнала о дядином друге только сегодня, либо все это неправда.

Мне больше нравился второй вариант. Я решила, что надо поверить в него. Хотя это трудно: поверить во что-то, во что хочется верить. Обычно разум сам выбирает, во что верить, а во что нет. Но я все-таки заставила себя поверить, потому что при одной мысли, что Финн скрывал от меня такой важный секрет, меня буквально тошнило. В прямом смысле слова.

Панихида закончилась, все направились к выходу. Несколько человек задержались в вестибюле поговорить, а я сразу вышла на улицу и попробовала найти маленькую синюю машину. Но ее нигде не было. Ни машины, ни человека. Снег валил уже по-настоящему. Улицы и лужайки покрылись белым ковром, и мир вокруг сделался чистым и совершенным. Я застегнула молнию на куртке до самого верха и вышла на дорогу. Глянула в одну сторону, потом – в другую. Но ничего не увидела. Тот человек уже уехал.

7

Мне нравится приходить в лес после сильного снегопада, потому что все банки из-под газировки, пустые пивные бутылки и фантики от конфет исчезают, и не приходится очень сильно стараться, чтобы представить, что ты в другом времени. И еще это очень красиво: идти по снегу, по которому не ступала нога человека. Сразу кажется, что ты какой-то особенный. Пусть даже и знаешь, что это не так.

Я надела оранжевые митенки, которые Грета связала мне на кружке вязания в пятом классе. Огромные, совершенно бесформенные, с отверстиями для больших пальцев, располагавшимися в середине, а не сбоку. В тот день я не стала переодеваться в платье, но все-таки переобулась. Надела свои средневековые сапоги. На самом деле было не так уж и холодно, и я забрела дальше в лес, чем обычно: перешла ручей, протекавший у подножия холма, и поднялась на холм. Я старалась не думать о Финне и обо всех его тайнах, которые он, возможно, скрывал от меня. Я сосредоточилась на истории, которую мысленно сочиняла: что я – самая сильная во всей деревне, и, кроме меня, там некому ходить на охоту, и вот я отправилась в заснеженный лес, чтобы добыть оленя. Девчонки вообще-то не ходят охотиться, поэтому мне пришлось заколоть волосы и притвориться, что я мальчишка. Вот такая была история.

Свежий снег лег на слой старого, заиндевевшего, и каждый раз, делая шаг вперед, я немножко съезжала назад. Я совершенно выбилась из сил, когда наконец поднялась на вершину холма, и присела передохнуть. Села прямо на снег. Вокруг было так тихо. Я закрыла глаза. Вернее, они сами закрылись. На мгновение мне представилось лицо Финна. Я улыбнулась и зажмурилась еще крепче, надеясь удержать этот образ. Но он исчез. Я легла на спину и открыла глаза. Даже не знаю, сколько я пролежала на снегу, глядя на ломаные узоры, созданные сплетением голых древесных ветвей на фоне серого неба. Когда снег, придавленный моим телом, перестал поскрипывать, вокруг опять стало тихо, и, хотя я очень старалась думать только о Средних веках, в голову упорно лезли мысли о Финне. Плохо, что его кремировали. Лучше бы похоронили, потому что тогда я могла бы снять перчатки и прижать руки к земле, зная, что он где-то там. Что между нами по-прежнему есть какая-то связь – через все эти молекулы замерзшей грязи. Потом я стала думать о том человеке, которого не приглашали на похороны, и вдруг почувствовала себя ужасно глупо. Конечно, у такого удивительного человека, как Финн, должен был быть друг. А как же иначе? Наверное, это он и звонил мне в тот день. Англичанин, который знал мое имя. Который звонил из квартиры Финна. Который был там. С моим дядей Финном. У меня по щеке потекла горячая слезинка.

А потом в этой громадной, всеобъемлющей тишине раздался долгий печальный вой. Сначала мне показалось, что звук идет изнутри. Прямо из сердца. Как будто мир собрал все мои чувства и превратил их в протяжную ноту.

Я резко села. За первым воем раздался второй. Собаки, наверное. Или койоты, а может, волки. Звуки были какими-то зыбкими, ненадежными. Похожими на звучание дрожащих, надтреснутых голосов. Вот все умолкло, а потом снова раздался вой. Через пару секунд подключился еще один. И еще. Всего три или даже четыре. Я напряженно прислушивалась, пытаясь понять, далеко они звучат или близко. Но казалось, что звук был повсюду. Близко и далеко. Среди деревьев и под облаками. Вой сделался громче, и у меня перед глазами встала такая картина: огромный, лохматый, с густой свалявшейся шерстью волчище крадется среди деревьев. На какой-то миг я впала в странное оцепенение. Как будто и вправду перенеслась в Средние века, когда волки свободно бродили в лесах, и крали детей в деревнях, и могли запросто загрызть человека.

– Я не боюсь, – крикнула я в сторону холмов. А потом побежала, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. Я не рассчитала прыжок и угодила одной ногой прямо в ручей. Кое-как выкарабкалась на берег, хватаясь за тонкие молодые деревца, росшие у самой воды. Через пару минут я уже выскочила на стоянку за школой. Машин почти не было. Я резко остановилась и согнулась пополам, пытаясь отдышаться.

– Черт! – воскликнула я, глядя на свою правую руку, и пнула высокую кучу грязного снега у края стоянки. Я потеряла перчатку, которую связала мне Грета.

8

– Пойдешь со мной на вечеринку?

Грета не улыбалась, когда задавала мне этот вопрос. Она вообще на меня не смотрела. Сидела, склонившись над туалетным столиком. А я как раз проходила мимо двери в ее комнату.

Я была уверена, что ослышалась. Поэтому остановилась и подождала, не прибавит ли Грета что-то еще. Наверное, вид у меня был на редкость дурацкий, когда я застыла на месте с отвисшей челюстью.

Сестра обернулась и смерила меня взглядом.

– На ве-че-рин-ку, – проговорила она по слогам. – Пойдешь?

Я вошла в комнату, где стояла все та же белая мебель, которую родители покупали, когда Грете было семь лет. Стены были покрашены все в тот же розовый цвет, а под потолком шла полоска все тех же обоев с Холли Хобби. Если судить по обстановке, то всякий, кто совершенно не знает Грету, сказал бы, что здесь живет милая, славная девочка. Я присела на кровать.

– А что за вечеринка?

– Хорошая.

– Ага.

Грета знает, что для меня не существует такого понятия, как хорошая вечеринка. Один человек, два человека – для меня это нормально. Но если вокруг много народа, я превращаюсь в голого землекопа. Это такие африканские грызуны типа кротов, у которых почти нет шерсти. Так вот, я превращаюсь в такого крота. Как будто у меня слишком тонкая кожа, а свет слишком ярок для глаз. Как будто нет для меня лучшего места на свете, чем тоннель глубоко под землей, прохладный и темный. Кто-то подходит ко мне, что-то спрашивает, а я смотрю на него совершенно пустыми глазами и лихорадочно соображаю, что бы такого сказать интересного. Но ничего интересного в голову не приходит, и в конечном итоге я просто киваю или пожимаю плечами, потому что ко мне подошел человек, что-то спросил, а теперь стоит, смотрит и ждет ответа – а для меня это слишком большое испытание. Вот так все и заканчивается, и на свете одним человеком, который считает меня полной дурой и пустым местом, становится больше.

Хуже всего – это глупая надежда. С каждой очередной вечеринкой, с каждой новой компанией я втайне надеюсь, что, может быть, это мой шанс. Что на этот раз я уж точно буду нормальной. Открою новую страницу. Начну все сначала. Но все получается как всегда. И я снова и снова ловлю себя на мысли: «Ну, вот опять…»

Поэтому я и стараюсь держаться подальше от всех, где-нибудь с самого края, и прошу лишь об одном: чтобы никто не пытался заглянуть мне в глаза. И хорошо, что обычно никто не пытается.

– Наверное, не пойду.

– Да ладно, Джун. Будет совсем не ужасно, обещаю.

Я с удивлением взглянула на сестру. Она говорила так искренне, так сердечно. Это было совсем не похоже на Грету.

– Правда. Вот тебе крест! – Она не стала креститься, но прижала обе руки к груди. Я очень старалась не улыбнуться, но губы сами расплылись в улыбке.

– А где вечеринка? – спросила я чуть погодя.

– Еще не знаю. Все устраивает Джиллиан Лэмптон. Ты же знаешь Джиллиан Лэмптон, да?

Да, я знала Джиллиан. Она тоже участвовала в школьном театре. Была осветителем на «Юге Тихого океана». Она красила волосы в черный цвет и носила стрижку каре. Мне всегда нравилось, как она выглядит, и я бы не отказалась выглядеть так же. Джиллиан училась на класс младше Греты, хотя, возможно, была старше ее.

Это большой секрет, известный очень немногим. Грета уже перешла в старшую школу, хотя ей всего шестнадцать. Никто из ее одноклассников и друзей не знает, сколько ей лет на самом деле. Вообще никто. Мы переехали в этот город, когда мне было пять, а Грете – семь. Она должна была пойти во второй класс, но ее записали в третий. По рекомендации учительницы из прошлой школы. Она сказала родителям, что Грете нечего делать во втором классе и что она замечательно справится, если пойдет сразу в третий. Папе не слишком понравилась эта идея. Но мама сказала, что это отличная мысль. «Если возможность сама идет в руки, ее надо хватать. А то уплывет и потом не вернется». Такой у нее был девиз. В основном, когда речь шла о Грете. Как будто возможности были скользкими мелкими рыбками. Самой Грете было, в общем-то, все равно. Вот так получилось, что ее перевели на класс старше. Хотя она и так-то была одной из самых младших в классе. Теперь Грета как минимум на год младше всех своих одноклассников и почти на два года – большинства из них. Но это секрет. Когда к Грете на день рождения приходят друзья, мама ставит на торт одну лишнюю свечку. Просто чтобы было. У нас даже сложилась традиция: каждый год Грета решает, какая из свечек – обманная, и, когда задувает свечи, старается, чтобы «обманка» осталась гореть. Грета боится, что если задуть эту лишнюю свечку, то желание не исполнится. Или исполнится, но с точностью до наоборот. Конечно, в школьных документах записан ее год рождения, но вообще-то о нем никто не вспоминает. Хотя иногда это очень заметно. Во всяком случае, я иногда замечаю, что Грета, по сути, еще ребенок по сравнению со всеми ее друзьями. Хотя никогда не скажу ей об этом.

– Не знаю, Грета. Наверное, мама не…

– Не беспокойся о маме. С мамой я разберусь. Тем более у них там завал с декларациями. Маме сейчас явно не до тебя. – Грета склонила голову набок и уперла руки в бока. – Так ты идешь?

– Я… А почему ты меня позвала?

Во взгляде сестры промелькнуло какое-то странное выражение. Я так и не поняла, что это было: любовь, сожаление или злость. А потом Грета сказала:

– А почему бы мне тебя и не позвать?

«Потому что ты меня ненавидишь», – подумала я про себя, но вслух этого не сказала.

Три года назад родители перестали приглашать к нам приходящую няню на время подачи налоговых деклараций. Грете сказали, что теперь она будет за старшую. Родители ей доверяли. «Вы у меня благоразумные девочки», – сказала мама. В первый год без няни Грета не отходила от меня ни на шаг. Помогала мне делать уроки, сидела рядом со мной в автобусе по дороге домой. Делала сандвичи с сыром и майонезом, и мы ели их у нее в комнате и притворялись, что мы – настоящие сироты и у нас нет никого, кроме друг друга. Иногда в доме бывало так тихо – так тихо и пусто, – что нам и вправду казалось, что мы одни в целом свете, и было очень легко в это поверить. Если бы Грета позвала меня на вечеринку тогда, я бы не раздумывала ни секунды. Хотя я всегда ненавидела вечеринки, я бы сразу ответила «да». Я бы в ней не усомнилась.

Трудно сказать, когда именно мы перестали быть лучшими подругами, когда перестали быть хоть сколько-нибудь похожими на сестер. Грета перешла в старшую школу, а я еще оставалась в средней. У Греты появились новые друзья, а у меня был Финн. Грета сделалась настоящей красавицей, а я… я была странной. Не знаю. Все это могло бы и не отразиться на наших с ней отношениях, но – отразилось. Наверное, все это вместе было как вода. Мягкая и безобидная поначалу, со временем она пробивает любую скалу. И там, где была толща камня, вдруг возникает Большой каньон.

– Пойдем вместе. Пожалуйста, Джун.

– Не знаю. Может, и пойдем, – пробормотала я. Мне очень хотелось поверить, что она говорит искренне, что здесь нет никакого подвоха. Я заглянула ей прямо в глаза, пытаясь понять, что творится у нее в душе. Но ничего не увидела, вообще ничего. А потом мне в голову пришла совершенно безумная мысль, что, может быть, это Финн. Может быть, мертвые как-то умеют проникать в душу к живым и делать так, чтобы те стали добрее и лучше. На самом деле я не верю во всю эту мистику, но все равно улыбнулась сестре. На всякий случай. На случай, если глазами Греты на меня смотрел Финн.

– Так пойдешь? – спросила она.

Я оглядела ее комнату. Повсюду валяется смятая одежда. Туалетный столик завален тюбиками помады и тенями для век. Там же, на столике, лежит сценарий «Юга Тихого океана». Смятая банка из-под «7Up» стоит на несобранном кубике Рубика. За зеркало, в правом верхнем углу, вставлены фотографии. Снимки из фотоавтомата. Грета с друзьями. Я заметила, что из-под них торчат мои ноги. Моя старая фотография, наша старая фотография. Мои грязные белые сандалии и краешек моего желтого сарафана в горошек.

Не знаю, что именно меня подтолкнуло. Может быть, то обстоятельство, что Грета все еще держит почти на виду нашу с ней старую фотографию. Или то, что она предложила мне сделать что-то с ней вместе, и это было так неожиданно и приятно. Или то, что я знала: это был мой последний год с Гретой. Ее приняли в Дартмут, не дожидаясь результатов выпускных экзаменов. Это казалось невероятным, но уже было известно, что через полгода Грета уедет из дома и будет жить в другом городе. Возможно, дело решило все вместе. Возможно, что-то одно. А может, я просто подумала, что вечеринка, наверное, еще не скоро, и у меня будет время пойти на попятный. Так зачем портить момент? Может, поэтому и кивнула.

– Ладно. Пойдем.

Грета хлопнула в ладоши и даже подпрыгнула на месте. Потом подошла ко мне и подняла мои косы наверх.

– Я помогу тебе сделать прическу, – сказала она. – У меня еще осталось немного спрея для осветления волос, а Меган говорит, что вовсе не обязательно ходить под солнцем. Если встать близко к лампе, спрей тоже должен подействовать. И макияж тебе сделаем… – Она отпустила мои косы, вернулась к столику, взяла очки, надела их и внимательно на меня посмотрела.

– Теперь все будет как раньше, да? Мы снова вместе? Я помогу тебе забыть дядю Финна. И теперь, когда Финна не стало, мы с тобой… – Грета улыбалась. Почти сияла.

Я слегка отстранилась и уставилась на нее во все глаза.

– Я не хочу забывать дядю Финна.

Вот что я сказала. Слова вырвались из самого сердца, и хотя это была чистая правда, я потом долго жалела, что не сумела промолчать. Ведь я могла бы сказать ей: да, Грета. Мы снова вместе. Мы снова лучшие подруги. Теперь все будет как раньше.

Грета быстро отвернулась, но я успела увидеть разочарование и горечь в ее глазах. Она принялась перебирать вещи у себя на столе, стоя ко мне спиной. А когда вновь повернулась ко мне, в ее взгляде не было ничего, кроме обычной снисходительной неприязни.

– Господи, Джун. Тебе обязательно быть такой дурой?

– Я…

– Уходи.

Я пошла к двери, но на пороге все-таки обернулась.

– Грета?

Она тяжко вздохнула:

– Ну, что еще?

– Я совсем не хотела…

Она раздраженно взмахнула рукой.

– Не хочу ничего слушать. Уходи.

9

Дядя Финн был не только моим родным дядей, но еще и крестным. Крестными Греты были Инграмы: Фред Инграм, менеджер службы контроля качества в «Pillsbury», и Бекка Инграм, его жена. У них есть сын Мики, который младше меня года на два. Мы с Гретой знаем Мики с того самого дня, когда он родился на свет с этим жутким, похожим на кляксу от пролитого портвейна родимым пятном на плече. Инграмы часто ездят к нам в гости. Особенно летом. На барбекю. И мистер Инграм всегда привозит с собой «свое» мясо. Когда мы ходим в городской бассейн или бесимся у нас на лужайке под поливальной установкой, Мики никогда не снимает футболку. Прячет родимое пятно. Прячет даже от нас с Гретой, хотя мы его уже видели – и не раз.

Инграмы – хорошие. Но по ним никогда не скажешь, что они крестные Греты. А Финн всегда очень серьезно относился к своим обязанностям крестного. Однажды я спросила у мамы, почему Финн не стал крестным и Греты тоже, и мама сказала, что, когда родилась Грета, Финн еще не успел остепениться. Еще не «нагулялся». Путешествовал по всему миру, нигде не задерживаясь надолго. Мне казалось, что это здорово. Но мама считала подобное поведение неподобающим.

Она сказала, что, даже если бы Грета родилась после меня, она все равно бы не позвала Финна в крестные во второй раз. Потому что он слишком ответственно к этому подошел. Она и не думала, что он примет все так близко к сердцу и проявит такой интерес, и теперь, когда я стала старше, это уже вызывает тревогу. Однажды, еще до смерти дяди, мама сказала, что мне надо учиться обходиться без Финна, а то я как-то уж слишком от него завишу.

Мне ужасно не нравилось, когда мама так говорила. Мне ужасно не нравились все ее речи, начинавшиеся словами: «Девочка твоего возраста…»

Я знаю, как Грете было обидно, что у меня – дядя Финн, а ей достались какие-то Инграмы. И ведь Финн никогда от нее не отмахивался. Не говорил, что ей с нами нельзя. Не исключал ее из нашей компании. Она сама себя исключила. Она не раз говорила: «Не хочу вам мешать. Не хочу портить тебе драгоценное время с крестным дядюшкой Финном», – этим своим раздраженным голосом. И я никогда с ней не спорила, потому что хотела, чтобы Финн был только моим.

Прошлым летом Мики попытался поцеловать Грету. Она сказала ему, что это гадко и непристойно. Потому что он ее крестный брат, и это будет почти как инцест.

– Но ты можешь поцеловаться с Джун, – сказала она.

Мики покраснел, как вареный рак, и смутился, не зная, куда девать глаза. Никто не хотел целоваться со мной, даже Мики, и Грета, конечно же, постаралась лишний раз мне об этом напомнить. Но я понимала, что она просто завидует мне из-за дяди Финна. Не то чтобы она постоянно об этом думала, но и не забывала. С Финном мне повезло, и она это знала.

10

Во вторник, на следующий день после похорон Финна, портрет наконец-то освободили от этого жуткого пластикового пакета. С утра шел снег, и было объявлено, что занятия в школе начнутся на два часа позже, но потом поднялась настоящая метель, и уроки вообще отменили. Я люблю снег. Особенно когда его много и можно ходить по сугробам и представлять, что ты гуляешь по облакам.

Когда мы были маленькими, до того, как Грета сделалась такой злюкой, мы с ней любили играть в снегу у нас на заднем дворе. Мы ложились на спину и смотрели в небо, стараясь не моргать, когда снежинки падали нам на лицо. Грета сказала, что однажды снежинка приземлилась ей прямо на зрачок, и она сумела ее разглядеть. До мельчайших деталей. Вплоть до самого крошечного кристаллика. Это длилось лишь долю секунды. Снежинка как будто впечаталась ей в зрачок. Грета сказала, что она в жизни не видела такой красоты. Даже представить себе не могла, что такое бывает. Красивее, чем ангелы в небесах. Грета тогда побежала в дом, схватилась за мамину юбку и горько расплакалась. Потому что понимала: я никогда-никогда не увижу эту снежинку. Понимала, что у нее никогда не получится показать мне эту невообразимую красоту. Мама время от времени вспоминает эту давнюю историю, чтобы напомнить нам с Гретой, какими мы были раньше и как мы дружили. Иногда я ей верю. Иногда – нет.

– Нужно вставить его в рамку, – сказала мама. Папа в тот день все же поехал на работу, а мама осталась дома. Она беспокойно топталась на кухне, прижимая к груди портрет в черном пакете. В кухне пахло яичницей и кофе. Снег за окном шел так густо, что машину, стоявшую во дворе, даже не было видно.

– Зачем ему рамка? – спросила Грета.

– Картины обычно вставляют в рамки, – сказала мама. – Давайте достанем и посмотрим.

Боятся тут нечего. Так я сказала себе. И протянула руки к пакету. Мама передала мне его и отступила на пару шагов. Я положила пакет на стол и достала картину.

И вот они мы, я и Грета, глядим с портрета на нас настоящих. У меня нарисованной та же прическа, с которой я хожу всегда: две тонкие косички по бокам, убранные назад и связанные на затылке. Грета – в очках, потому что Финн сказал ей, что хочет нарисовать нас такими, какие мы в жизни. Сказал, что портрет должен был правдивым. Финн изобразил меня так, словно я знаю какую-то очень важную тайну, но никому ничего не скажу. Такой вид больше подошел бы Грете, потому что она такая и есть, но ее Финн нарисовал по-другому: как будто она только что рассказала кому-то ужасный секрет и теперь ждет реакции. Стоит лишь посмотреть на картину, и сразу становится ясно, что дядя Финн был хорошим художником. Очень хорошим. Даже не представляю, как у него получалось извлекать на поверхность самые потаенные мысли людей и изображать их на холсте. Как вообще можно увидеть чьи-то мысли и превратить их в мазки красной, белой и желтой краски?

Мы долго рассматривали портрет, не в силах оторваться. Мама стояла между Гретой и мной, приобняв нас обеих за талии. Я смотрела как завороженная. Впитывала в себя каждый мазок, каждый оттенок краски, каждую линию на холсте. И мама тоже. И даже Грета. Я это чувствовала. Чувствовала, что им тоже хочется погрузиться в эту картину. Мама все крепче и крепче сжимала руку, лежавшую у меня на талии. А когда рука сжалась в кулак, мама склонила голову и вытерла щеку о рукав свитера.

– Все в порядке? – спросила я.

Мама быстро кивнула, не сводя глаз с портрета.

– Зарыть в землю такой талант… Вы посмотрите. Посмотрите, как он писал. У него было столько возможностей…

Мне показалось, что мама сейчас заплачет. Но она все-таки переборола себя. Резко хлопнула в ладоши и проговорила преувеличенно бодрым тоном:

– Ладно. Надо что-то решать с рамкой. Есть идеи?

Я склонила голову набок, внимательно вглядываясь в портрет.

– А только мне кажется, или… не знаю… что-то в нем изменилось, нет?

– Не знаю. – Грета взялась рукой за подбородок, изображая задумчивость. – Вид у тебя все такой же дурацкий.

– Не сейчас, Грета, – строго сказала мама.

Но портрет действительно изменился. Я видела его, когда мы в последний раз были у Финна. Краска еще не просохла. А Финн казался каким-то маленьким, просто крошечным. Таким я его никогда не видела. У него падало зрение, и он сказал, что уже не сумеет доделать портрет так, как надо. Он положил руку мне на плечо и сказал:

– Прости, Джун. Он мог бы быть лучше. Гораздо лучше.

Финн сказал, что мы продолжим работать.

Мы. Он сказал «мы». Как будто я тоже участвовала в работе.

– Ну что? Насмотрелись? – спросила мама, потянувшись к портрету.

– Одну секунду. – Я пыталась понять, что же изменилось. Пристально изучила свои глаза, потом – глаза Греты. Нет. Глаза остались такими же, как были. И тут я заметила пуговицы. Пять пуговиц у меня на футболке. Теперь, когда я их увидела, мне стало странно, что я не заметила их сразу. Тем более что они были совсем не похожи на руку Финна, а походили скорее на неумелый детский рисунок. Пять черных кружочков с белыми пятнышками внутри – как бы с бликами отраженного света. С чего бы Финн вдруг решил нарисовать эти пуговицы? Я прикоснулась кончиком пальца к самому верхнему кружочку. Слой краски на нем был чуть толще, чем на всем остальном холсте, и почему-то мне сделалось грустно.

Я взглянула на маму и Грету и решила не говорить им о пуговицах.

– Ладно, я посмотрела, – сказала я. – Можешь убирать.

В пятницу, после школы, мы поехали в багетную мастерскую. Хозяин мастерской, мистер Траски, в меру упитанный и невысокого роста, сказал, что он все понимает – раму следует выбирать так, чтобы все были довольны, – и разрешил нам задержаться на полчаса после закрытия. По просьбе мамы мистер Траски все прикладывал и прикладывал образцы рамок к портрету, но каждый раз кто-нибудь из нас качал головой и говорил: «Нет, не то». В общем, мы так ничего и не выбрали. Необрамленный портрет убрали все в тот же черный пакет и вернули в багажник.

– Завтра мы опять приедем, – сказала мама, садясь в машину. – Он говорил, у него есть еще рамки.

– А может, ты сама съездишь? Без нас? – спросила Грета.

– Нет, нет, нет. Вам обязательно нужно поехать. Это ваша обязанность. Финн написал этот портрет для вас.

– Тогда я сразу скажу, что мне понравилась обычная черная деревянная рамка.

А мне вот совсем не понравилась черная деревянная рамка. С такой рамкой у нарисованных нас получался какой-то ехидный вид.

С каждой рамкой, которую прикладывал к холсту мистер Траски, портрет как будто менялся. Маме понравилась «Валенсия»: рама из темного дерева с мелким резным узором, похожим на россыпь кофейных зерен. А мне показалось, что с этой рамкой портрет выглядит скучным.

– А мне понравилась золотая. Которая под старину.

– Почему я не удивлена? – хмыкнула Грета.

Модель, которая понравилась мне, называлась «Тосканское золото». Шикарная рама, нарядная и элегантная. Картину в таком обрамлении можно вешать в музее.

– Финну бы она понравилась, – сказала я.

– Откуда ты знаешь, что бы ему понравилось? – резко переспросила Грета. – Или ты научилась прыгать со скакалкой прямо в загробное царство?

Меня иногда поражает, как Грета все помнит. Когда мне было девять, я придумала такую теорию о путешествиях во времени: если крутить скакалку назад и прыгать очень-очень быстро, то можно перемещаться во времени в обратную сторону. Если хорошенько взбить воздух вокруг, он превратится в пузырь, который перенесет меня в прошлое. Но я давно уже в это не верила. Я понимала, что так не бывает.

У мамы был такой вид, как будто она сейчас разрыдается или, наоборот, психанет, так что я промолчала и только легонько пихнула Грету локтем.

– Завтра. Все завтра. Как говорится, утро вечера мудренее, – сказала мама.

И оказалась права. Когда мы назавтра приехали в багетную мастерскую, то взяли первую же раму, которую нам показал мистер Траски. Может быть, все получилось так быстро, потому что Грета нашла уважительную причину, чтобы не ехать с нами, и мы были с мамой вдвоем. А может, мы просто устали и хотели скорее вернуться домой. А может быть, это и вправду была самая лучшая рама: коричневая, не очень темная, но и не очень светлая, со скошенными краями. Она обрамляла холст, оставаясь почти незаметной, и портрет в ней не менялся.

– Оставьте мне вашу картину на пару дней. – Мистер Траски принялся что-то писать у себя в блокноте. – Все будет готово, ну… скажем, во вторник утром.

– Ее обязательно оставлять? – спросила я.

Мама положила руку мне на плечо.

– Солнышко, это так быстро не делается.

– Но я не хочу оставлять ее здесь. Не хочу.

– Не обижай мистера Траски. Он и так делает все, что в его силах. – Мама улыбнулась хозяину мастерской, но тот смотрел в свой блокнот.

– Давайте договоримся так. Завтра у меня выходной, но я после обеда приду в мастерскую. Специально для вас. И когда все будет готово, сам привезу вам картину. Так вас устроит?

Я молча кивнула. Мне очень не нравилось, что портрет на ночь останется в мастерской, но я понимала, что ничего лучше мне все равно не предложат.

– Скажи спасибо мистеру Траски, Джун. Он так любезен.

Я поблагодарила его, и мы ушли. Мистер Траски выполнил свое обещание и привез нам портрет уже на следующий день. Поставил его на кухонную стойку, чтобы мы посмотрели и оценили.

– Настоящее произведение искусства, – сказал папа.

– И рамка смотрится идеально. Огромное вам спасибо, – добавила мама.

– Хорошая рама – это очень важно, – сказал мистер Траски.