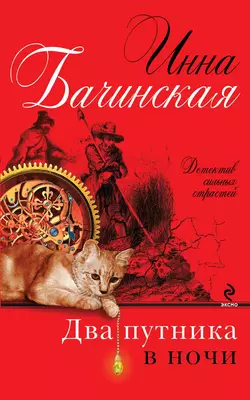

Два путника в ночи

Инна Юрьевна Бачинская

Королевская охота #2

Они стояли, словно пригвожденные к полу, не в силах отвести взглядов от женской фигуры в кресле. Темно-красные шторы были задернуты, и в комнате царил густой полумрак. Луч света, неожиданно яркий, пробивался из узкой щели между шторами и падал на женщину за столом. Она сидела, запрокинув голову, с прямой спиной и улыбалась незваным гостям. Через долгую минуту они поняли, что женщина не улыбается. Мертвые глаза смотрели поверх их голов. Толстый золотистый шелковый шнур, обвивающий ее шею, был завязан узлом вокруг высокой спинки кресла и удерживал тело в неестественно прямом положении, не давая ему упасть… Вычурный маятник высоких готических часов в углу комнаты с металлическим стуком двигался из стороны в сторону, и чудилось что-то пугающе странное в неподвижной человеческой фигуре в кресле и живом движении бездушного механизма…

Инна Бачинская

Два путника в ночи

Все действующие лица и события романа вымышлены, и любое сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно.

Автор

© Бачинская И.Ю., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Пролог

…Они стояли, словно пригвожденные к полу, не в силах отвести взглядов от женской фигуры в кресле. Темно-красные тяжелые шторы были задернуты, и в комнате царил густой полумрак. Луч света, неожиданно яркий, пробивался из узкой щели между шторами и падал на сидящую в кресле за столом женщину. Резко белело ее лицо с густой синевой под глазами; на неподвижных скрюченных пальцах, лежащих на черной полированной поверхности стола, тускло сверкали кольца. Она сидела, запрокинув голову, с прямой спиной и улыбалась незваным гостям.

Через долгую минуту они поняли, что женщина за столом не улыбается. То, что они приняли за улыбку, было мучительным оскалом. Выпученные мертвые глаза смотрели поверх их голов. Толстый золотистый шелковый шнур, обвивающий ее шею, был завязан узлом вокруг высокой спинки кресла, что удерживало тело в неестественно прямом положении, не давая ему упасть. Прошла секунда, другая, третья… где-то внизу хлопнула дверь, сквознячком потянуло. Сидящая в кресле женщина вдруг подалась вперед и снова застыла…

Вычурный маятник высоких готических часов в углу комнаты с металлическим стуком скользил из стороны в сторону, и чудилось что-то пугающе извращенное в неподвижной человеческой фигуре в кресле и живом движении бездушного механизма…

Глава 1

Римма

Пусть она избегает произносить дурные слова,

глядеть со злобой, говорить, отвернувшись,

стоять на пороге и смотреть на прохожих…

Множество украшений, различные цветы,

одежда, сияющая разными красками, – таков наряд ее для любовной встречи.

Камасутра, ч. 1, гл. 32. О поведении единственной супруги

Молодая и красивая женщина по имени Римма стремительно шла по улице. Она пребывала в том самом бойцовском настроении, когда удается все задуманное, даже самые рискованные и нахальные планы. То есть для исполнения этих самых рискованных и нахальных планов как раз и требуется такое настроение: глаза сверкают и губы растягиваются в торжествующей улыбке; встречные мужчины и женщины оглядываются и долго смотрят вслед, одни – с восхищением, другие – полные зависти; а в сердце гремят медные трубы – предвестники победы, и любое море по колено. Сердце бьется сильно и уверенно, походка упругая, кровь молоточком стучит в висках, выбивая маршевые ритмы: «Да-вай! Впе-ред! Раз-два! Три-четыре!»

Она стремительно, не теряя темпа, влетела в мраморный розово-бежевый вестибюль здания, где располагались с десяток отечественных и зарубежных фирм, не замедляя шага, на ходу бросила охраннику: «Толик, привет, родной!» – и улыбнулась самой ослепительной из своих улыбок.

Успешно миновав контрольно-пропускной пункт, Римма поздравила себя с удачей и, не торопясь, пошла по длинному коридору. В конце коридора она зашла в туалет, раскрыла сумочку и достала плоскую перламутровую пудреницу и губную помаду. Внимательно оглядела себя в зеркале, провела щеткой по волосам, расстегнула еще одну пуговку на блузке. Вздернула подбородок, приподняла левую бровь и слегка выпятила нижнюю губу. Потом посмотрела на часы – без трех одиннадцать. Подруга Глория, клерк в «Мадам де ЛаРош», говорила, что утреннее совещание заканчивается в десять сорок пять. Пора!

Самое трудное – преданная секретарша, одинокая немолодая девушка с тяжелым характером, тайно влюбленная в шефа. Римма на секунду остановилась перед дверью, втянула в себя воздух, как перед прыжком в воду, и решительно дернула за ручку двери. Секретарша разговаривала по телефону. Прикрыв микрофон трубки ладонью, она вопросительно взглянула на Римму.

– Я по личному! – бросила Римма и, не останавливаясь, направилась к сверкающей лаком и позолотой двери.

– Туда нельзя! – вскрикнула раненой чайкой секретарша, роняя телефонную трубку, но было уже поздно: Римма исчезла за нарядной дверью. – Извините, – сказала секретарша в трубку и бросилась вдогонку.

– Я занят! – раздраженно сказал мужчина, сидевший за громадным письменным столом. – Лиана Юрьевна! Я же просил!

– Я говорила ей! – вскричала секретарша, хватая Римму за рукав шубки и пытаясь вытащить из кабинета. – Она же лезет без спроса!

– Я по личному делу! – высокомерно заявила Римма, вырываясь из рук Лианы Юрьевны. – Пожа-а-луйста! – пропела она низким голосом с очаровательной хрипотцой, вкладывая в него сексуальный разряд такой мощности, что мужчина за столом дрогнул. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что вокруг его головы вспыхнул светящийся нимб. Менее романтичный или даже грубый человек подумал бы, что «этот старый гриб» отсвечивает лысиной.

Мужчина не остался равнодушен к сигналу – Глория была права, обозвав его старым козлом. Он поймал сигнал и впитал. Долгую минуту он рассматривал женщину, ворвавшуюся в его кабинет. А посмотреть было на что! Перед ним стояла, улыбаясь и глядя на него в упор, роскошная синеглазая брюнетка в серебристой норковой шубке нараспашку, в серой шелковой, глубоко расстегнутой блузке и длинной узкой юбке с разрезом до середины бедра. На ногах ее были изящные серые башмаки на тонких высоких каблуках. Рядом стояла Лиана Юрьевна, которая явно проигрывала незнакомке во внешности, хотя тоже была видной женщиной. Недовольным выражением лица она напомнила Виктору Станиславовичу – так звали этого человека – его собственную жену. Он почувствовал раздражение, подумал: «Вот чертов цербер!» – и сказал мягко: «Спасибо, Лиана Юрьевна». После этих слов недовольной секретарше не оставалось ничего другого, как выйти.

– Я вас слушаю, – сказал мужчина, с любопытством рассматривая Римму.

Римма, не дожидаясь приглашения, уселась в кожаное кресло перед письменным столом и положила ногу на ногу. С удовлетворением отметила, как за толстыми линзами очков испуганными стрекозами заметались глаза мужчины, скользнувшие по ее обнаженному бедру. Переменив позу, она переместилась на кончик кресла, что позволило ей наклониться вперед и, обволакивая Виктора Станиславовича пряным запахом своих духов, а также давая ему возможность заглянуть в вырез блузки, сказала:

– Меня зовут Римма Владимировна Якубовская, я совладелица художественного магазина-салона «Вернисаж». По поводу объявления.

– Какого объявления? – мужчина с трудом оторвал взгляд от ее выреза.

– Съемки для рекламы… вот! – она вытащила из сумочки газетную вырезку и протянула мужчине, для чего ей пришлось наклониться еще ниже.

– Это не ко мне! – сказал мужчина поскучневшим голосом, приходя в себя.

– Я знаю! – в голосе Риммы послышался журчащий смешок. – Ну, конечно, не к вам! Я знаю. Но я пришла именно к вам как к руководителю фирмы. Пришла, потому что, к сожалению, дозвониться вам не сумела. Вас все время нет. Вот и пришлось, так сказать, действовать партизанскими методами. Дело в том, что объявление вашей фирмы составлено абсолютно непрофессионально, без учета психологии потребителя. – Она с удовлетворением отметила огонек заинтересованности в глазах мужчины. – Ваш потребитель – женщина, а объявление составлено, я уверена, мужчиной. Правда?

Римма прекрасно знала от Глории, что рекламой у них заведует мужик, и, лукаво улыбаясь, смотрела на Виктора Станиславовича, ожидая ответа.

– Ну… да, в общем! – произнес тот. – А в чем, собственно… вы усмотрели непрофессионализм?

Виктор Станиславович был невидным мужчиной, мужчинкой, можно сказать, с глубокими залысинами над мощным выпирающим лбом мыслителя, невыразительными глазами и тощей грудью. Он постоянно хмурился, пытаясь придать себе значительный вид, надувал щеки и говорил неторопливо, неожиданно низким и каким-то утробным голосом. А еще он безумно любил женщин, но, будучи по натуре человеком трусоватым и неуверенным в себе, а также до смерти боящимся собственной жены, рук к ним не тянул и ничего такого себе не позволял.

– В объявлении вы приглашаете девушек от шестнадцати до двадцати для рекламы вашей продукции… Я еще понимаю, эти девочки могут рекламировать декоративную косметику, всякие там копеечные блестки и звездочки, но кремы, бальзамы, биологически активные маски, которыми, как вы везде пишете, славится «Мадам де ЛаРош» – это ведь для другой потребительской категории. Это для богатых женщин. Цены ведь у вас ой-ой-ой!

Она рассмеялась. Мужчина тоже улыбнулся. На лице его было зачарованное выражение, которое числилось под названием «Готов! Можно брать голыми руками» в составленном когда-то, очень давно, еще в студенческие времена, учебном пособии «Все о них!». Римма помнит, как они хохотали всей группой, сочиняя сей полезный труд, а потом проводили «практические занятия», тренируясь на мальчиках-однокашниках, курсантах местного летного училища и молодых преподавателях. Глупая, радостная юность! Юность ушла, а пособие осталось. И когда девочки сбегаются вместе на чей-нибудь день рождения или просто так, нечасто, раз в год, а то и в два, непременно вытаскивается и громко зачитывается знаменитое сочинение. Они по-прежнему смеются, и им кажется, что они вернулись, хоть ненадолго, в те далекие беззаботные времена.

Римма раскраснелась, глаза ее сверкают. Она откидывает назад свои прекрасные волосы и говорит, проводя по верхней губе кончиком языка:

– Жарко тут у вас!

Мужчина, неловко выбираясь из-за стола, бросается к ней. Бережно помогает снять шубку, еще раз ощутив одуряющий запах ее духов.

– Я вообще-то не вмешиваюсь в рекламу, у меня другие, так сказать, задачи. Директор компании, знаете, финансы, связи с дистрибьюторами, продвижение продукта на рынок… – Он смеется, словно извиняясь за громкие слова. Смех у него тонкий и хныкающий. Римма с трудом удерживается от улыбки.

– А ваш рекламщик, разумеется, молодой человек, – говорит она. – Мальчишка! Что он понимает в женщинах! – Римма бегло заглядывает в глаза финансовому директору и даже ухитряется слегка порозоветь.

На лице мужчины появляется озадаченно-польщенное выражение.

– Ваш потребитель – уверенная в себе деловая женщина! (Главное – не останавливаться!) Женщина, твердо стоящая на ногах. Женщина с деньгами. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я отношу себя именно к таким женщинам! – Она говорит, напирая на слово «женщина», от которого Виктор Станиславович каждый раз жмурится и судорожно вздыхает. – Как я уже упомянула, я заведую художественным магазином-салоном «Вернисаж», знаете, на проспекте Мира, около площади Победы? – отвечает она на вопросительный взгляд мужчины. – Так вот, я бы никогда не купила крем, который предлагают эти… – она на секунду запнулась, подыскивая уничижительное словцо, – …эти жабки!

– Кто? – поднял брови Виктор Станиславович.

– Жабки! Знаете, «жабка» – это по-чешски девчонка-подросток! – Она рассмеялась, запрокинув голову. Мужчина издал хныкающий звук – тоже засмеялся. – Мне приходится заниматься рекламой и… – Она вдруг замолкает, словно осененная некоей мыслью. Касается подбородка кончиком указательного пальца. – Знаете, я даже могла бы открыть у себя секцию вашей косметики! – Она, широко раскрыв глаза, смотрит на собеседника (взгляд номер пять – «Обезоруживающий», из известного пособия). – И, скажем, пару месяцев ничего не брать за аренду! – добавляет она, сообразив, что дружба дружбой, а бизнес бизнесом. Никто не ценит того, что достается даром.

– Э-э-э… – выдавил из себя Виктор Станиславович. – Э-э-э… в общем-то…

Римма чувствовала: еще немного – и сопротивление, если это можно назвать сопротивлением, будет сломлено. По ее глубокому убеждению, теперь не зарабатывает только ленивый. Хотя были времена… Были! Вспоминать не хочется.

Зарабатывать на жизнь можно руками, как ее старички, шьющие кукол для «Вернисажа»; лицом, как она сейчас, – «на булавки»; и головой… Работать головой Римма тоже умеет! Открыть секцию «ЛаРош» в «Вернисаже» – отличная идея. Волошик даже не заметит. Она не видела его уже три или четыре месяца. «Надеюсь, хотя бы мои отчеты он читает!» – иногда думала Римма. Перед ее мысленным взором предстал очаровательный уголок салона, собственная большая фотография – чуть прищуренные глаза, полураскрытые призывно губы… в руке – блестящая коробочка с продукцией «ЛаРош» и подпись: «Неотразимая косметика для неотразимой женщины!» Или: «Уверенность в себе, шарм, гламур!» А то еще: «Вперед по жизни с «Мадам де ЛаРош»!»

Не проблема, придумаем. Идей у нее, Риммы, с избытком.

Мысли эти живо отражались на ее лице. Мужчина уже пришел в себя и откровенно любовался молодой женщиной. Он невольно повторял ее мимику – широко открывал глаза, вздергивал брови домиком, усмехался…

* * *

Римма шла по улице танцующей походкой резвой цирковой лошадки, радующейся своей блестящей сбруе, султанчику на лбу и взглядам толпы. Возвращалась в «Вернисаж». Светило солнце, уже вполне весеннее, хотя февральский день был холодным и ветреным. Воздух был по-весеннему сладок, пахло землей, талым снегом и мокрым асфальтом. Уличные звуки были звонки и радостны. Она сунула бумажку в руку инвалида-нищего, стоявшего на углу улицы. Это был молодой парень на костылях, с отекшим, красным от холода лицом и узкими глазами. Он пробормотал: «Спасибо» – и сказал уже ей в спину:

– Сестренка, сгоняй за кофе, а?

И когда Римма, удивленная, обернулась, добавил, протягивая руку с мелочью:

– Совсем на фиг застыл! Вон лавка через дорогу! – он смотрел на нее, просительно улыбаясь. – С утра стою!

Римма кивнула, машинально взяла монетки из его руки и пошла через дорогу к лавке. Она шла и улыбалась, вспоминая, как этот парень назвал ее «сестренкой» и на «ты» и дал деньги – сгоняй за кофе, а?

Она купила кофе, постояла немного, дожидаясь зеленого сигнала светофора. Подошла к парню, отдала кофе и протянула мелочь. За кофе она заплатила сама.

– Спасибочки! – парень шутовски поклонился и отхлебнул из бумажного стаканчика. – Горячий, черт!

Римма стояла перед ним, не торопясь уйти, раздумывая.

– Ты пьешь? – вдруг спросила она.

– Как все! – не удивился парень.

– Почему не работаешь?

– Да кому ж я нужен такой? – он искренне удивился. Римме понравилось, что в его тоне не было жалобы.

– Работать хочешь?

– Ну… – протянул инвалид, – а что делать-то надо?

– Приходи, поговорим! – она сунула ему в руку свою визитку. – Придешь? По этому адресу, завтра с утра, часиков в одиннадцать, лады? – она скользнула взглядом по его красным ручищам. Ей нужен был мастер в «Вернисаж» – то полку укрепить, то раму поправить, одним словом, мужская рука нужна была. Василий Игнатич, который приходил помогать два раза в неделю, уехал к сыну на Дальний Восток… Здоровый мужик к ним не пойдет, а этот… очень даже! – Тебя как зовут? – спросила она.

– Петр Михайлович Береза!

– Жду, Петр Михайлович, завтра.

– Слушаюсь! – парень шутливо отдал честь. – А вы кто ж будете? – Он перешел на «вы».

– Совладелица художественного салона! – Римме нравилось рекомендовать себя именно так, «с понтом под зонтом», как говорил Игорек. «Ни зонтов, ни понтов! – отвечала она Игорьку. – Истинная правда и ничего, кроме правды. Волоша давно предлагает… были б деньги!»

– Ого! – парень присвистнул. Он так удивился, что забыл про кофе. – А что делать надо? – снова спросил он.

– Поговорим завтра. Приходи, и поговорим.

Инструктор из Делийского йога-центра господин Чарья Лал говорил, что никакое доброе дело не остается втуне. Добро движется по кругу и в итоге всегда возвращается. Может через год, а может и через десять лет. Но вернется всегда.

– Вот мы и сделали доброе дело, – сказала себе Римма. – Мы подобрали на улице человека и собираемся дать ему путевку в жизнь. Мы запустили добро по кругу, как учит господин Чарья Лал, и теперь будем ждать его обратно…

Глава 2

Фаворит

Получив знания, приобретя имущество

благодаря дарам, победе, торговле и службе,

став домохозяином, пусть человек ведет жизнь горожанина!

Камасутра, ч. 4, гл. 4. О жизни горожанина

– Я не мастер говорить красиво. Не обучен. Я человек военный! И если я говорю «да», то это «да». А если я говорю «нет» – это «нет».

Кандидат в мэры на предстоящих выборах Иван Федорович Трубников окинул орлиным взглядом аудиторию – по выражению лиц он мог судить о том, как принимаются его слова, жесты и незатейливые шутки.

– «Доступность и простота» – наш девиз! – вдалбливал кандидату имиджмейкер Алексей Генрихович Добродеев, известный в городе журналист, человек с богатым житейским опытом, наделенный к тому же недюжинным воображением и актерским талантом.

– Кратко о себе.

Выигрышная биография. Родители, крестьянская семья, строгость воспитания, уклад, домострой и тому подобное. Говорил Иван Федорович короткими рублеными фразами, как и полагается человеку военному, без суеты, раздельно и четко формулируя мысль. Рубил воздух правой рукой. Его можно было бы упрекнуть в излишней простоте, но именно такие простота и уверенность предполагают силу и умение отвечать за свои слова – качества традиционно мужские, вызывающие доверие даже у народа, неоднократно обманутого и обиженного. На него работала также репутация сильного хозяина и радетеля за интересы города.

– В семье семеро детей! – Иван Федорович переждал одобрительный шумок в зале. – Я – пятый по счету. Последнюю, сестру Нюсю, мать родила, когда ей было сорок семь, а отцу – пятьдесят четыре. Крепкий народ был у нас когда-то!

Он замолчал, давая возможность аудитории оценить сказанное. Потом вдруг сказал негромко, по-свойски:

– Терпеть не могу галстуки! – стянул через голову свой темный в светлую полоску галстук, скомкал в руке и сунул в карман брюк.

– Что? Что он сказал? – прошелестело по рядам.

– Галстуки не любит! – передали передние ряды назад, и все засмеялись. – С детства!

– Ну, мой имиджмейкер устроит мне сегодня разбор полетов за несерьезное поведение! – Иван Федорович комично нахмурил брови. – А, ладно, семь бед – один ответ! – он махнул рукой, решительно одернул ворот рубахи. – Ну, вот, совсем другое дело!

Алексей Генрихович Добродеев, наблюдая кандидата из-за кулис, удовлетворенно вздохнул: сцена, которую они репетировали вчера три раза, удалась. Равно как и образ настоящего мужика – крепкого хозяйственника, себе на уме, смекалистого. Смотрит слегка исподлобья, набычившись, с затаенной усмешкой, словно ожидает нападения и готов отразить его. Стоит крепко, расставив ноги, одна рука рубит воздух, другая – в кармане. Под Маяковского. Глубокий бас – тоже редкость по теперешним временам, когда народ наверху все больше блеет жидкими тенорками. А скольких усилий стоило приучить его говорить только по писанному им, Алексеем Добродеевым, и не пороть отсебятины? Не поливать грязью соперников, не нападать на местную власть?!

– Не наш путь! – внушал ему Добродеев. – Мы делаем ставку не на критику – это всякий дурак сможет. Нет, мы представляем нашу программу экономического подъема и социальной защиты населения, понимай – светлого будущего, и предлагаем народу сделать правильный выбор. А утопить соперника дело нехитрое, и делается это не с трибуны и не публично, а потихоньку – слушок, сплетенка, намек, вопросы типа: «А на какие такие бабки он построил трехэтажную дачу? Прикупил «мерс»? Учит ребенка за границей?» И неважно, что дачи у него нет, вместо «Мерседеса» – убитая «Хонда Сивик», а единственная дочка грызет гранит науки в местном педвузе.

А чего стоит «раздражающая агитация»? Налепить на лобовое стекло потенциального избирателя листовки соперника, того же, скажем, ректора политехнического университета, интеллектуального спортсмена, без пяти минут академика? Причем налепить намертво! Ни один владелец испоганенного автомобиля, матерясь, обдирающий листовку, не пойдет голосовать за уважаемого Леонида Ильича Кускова.

Вот такие пиаровские штучки. Хочешь жить – умей вертеться! Не нами выдумано. Избиратель голосует не за человека, а за образ, за торговую, так сказать, марку. И создание этого образа – задача имиджмейкера Алексея Добродеева. За то и башляют, грех жаловаться.

Губы Добродеева шевелятся, он говорит в унисон с учеником, повторяет его жесты и мимику, которые на самом деле его, добродеевские, жесты и мимика. Его рука так же рубит воздух, нога притопывает, паузы выверены и повторены перед зеркалом неоднократно. Недаром он в свое время руководил, и довольно успешно, студенческой театральной студией. Давно, правда, но истинный талант, как говорят, в землю не зароешь. Статьи о кандидате в мэры, о его семье, усилиях на ниве городского коммунального хозяйства также вылупились из-под борзого пера Алексея Генриховича и были незатейливы до тошноты: «Иван – крестьянский сын», «Город принял», «Жена солдата». Последняя – о жене Ивана Федоровича, его боевой подруге Алле Николаевне. Статьи подписывались разными именами, грешили штампами типа «суровая романтика», «романтика будней», «солдатская судьба», «настоящая мужская работа до седьмого пота» и выгодно позиционировали кандидата как человека из толпы, своего в доску, без выпендрежа, без интеллигентских соплей. Девиз: сказал – сделал!

Глядя на лицо Алексея Генриховича, лицо честного пионера, первым откликающегося на призывы о сборе металлолома или макулатуры, никто не заподозрил бы в нем матерого интригана. В нем многое осталось от того толстого, большого, краснощекого мальчика с круглыми наивными глазами, энергичного, предприимчивого и бессовестного. Он не был злодеем в расхожем смысле этого слова. Он не был способен ударить слабого или отнять кусок у неимущего. Он не был жаден. Любя деньги, он также любил их тратить. Способы делать деньги, возможно, были сомнительны. Но не надо забывать о временах, в которые мы живем, и о том, что времена определяют нравы.

В данный момент Алексей Генрихович, как мы уже знаем, выступает в качестве имиджмейкера кандидата в мэры родного города, Ивана Федоровича Трубникова, вот уже шесть лет руководящего городским коммунальным хозяйством. Бывшего военного человека, закончившего карьеру в чине подполковника. Душу вкладывает в подопечного, шлифует этот необработанный алмаз, сочиняет речи для выступлений перед разными аудиториями, от домохозяек до студентов, репетирует с ним речи, оттачивает ораторские приемы и мимику, предугадывает каверзные вопросы электората, а про себя называет его «солдафоном» и «фельдфебелем» и потешает любимую женщину Людмилу, пародируя Фаворита. Фаворит же, будучи человеком военным, выступать публично не боялся и даже любил, но сказать мог немного – лучше всего ему удавались тосты и незатейливые, как грабли, анекдоты из солдатской жизни, типа «копайте от забора и до обеда».

– Иван сегодня опять неадекватку порол, – жаловался Добродеев Людмиле, – но я ему вправил мозги! Ему непременно хочется вмазать по соперникам, особенно по «академику». Так и рвется в бой, милитарист! Народ уже устал от грязи, говорю я ему. Ему нужен крепкий и надежный мужик, который говорит по делу, а тухлыми яйцами соперников забросает твоя команда и сделает это без шума и пыли, не оставляя следов, как рекомендует институт социальных исследований. А твоя задача – выигрывать войны, быть хозяином, работягой, солдатом!

Добродеев, истомившись за кулисами, говорил с увлечением, протыкая воздух зажатой в руке вилкой, проглатывая куски, не жуя, шумно прихлебывая чай из невероятных размеров керамической кружки.

– А что он за человек? – спрашивала Людмила, подкладывая ему на тарелку новую порцию жареной картошки и четвертую котлету.

– Из него солдат – как из дерьма пуля, как говорил наш ротный старшина, извини за выражение. Всю жизнь проходил в порученцах при командующем группой войск, знает, как угодить начальству, как принять согласно рангу, кому – шашлычки под водочку, кому – молочного поросенка с хреном… баньку… Прохиндей, одним словом. Я лично слышал кое-что о его подвигах, там клейма негде ставить.

– Какой же из него народный избранник? – спрашивала наивная и далекая от политики Людмила.

– А остальные не лучше! – оптимистично заявлял Добродеев. – Этот хоть на вид бравый мужик и действительно хозяин. Да и Финансист его подталкивает, ему нужен город.

Людмила, полная женщина с приятным лицом печального ангела – круглые голубые глаза и светлые кудряшки, – была подругой Алексея Генриховича. Подруга, не то, что жена, всегда готова выслушать своего мужчину, всегда радуется любым, даже самым маленьким, знакам внимания. Сейчас на лице ее были написаны заинтересованность и даже восхищение. Эта постоянная готовность благожелательно внимать его пространным речам в отличие от законной супруги, которая не имела ни терпения, ни желания выслушивать его болтовню, а также мягкость и добродушие, привязывали к ней Алексея Генриховича. А то, что Людмила слушала вполуха, думая о своем, ему нисколько не мешало, так как он об этом даже не догадывался.

– Понимаешь, Лю, ведь существует популярная и непопулярная в массах лексика, – говорил Добродеев. – Слова «труд», «наука», «самоуправление», «справедливость» по старой памяти прекрасно доходят. «Будь проще!» – говорю я Ивану. Дай народу то, что у него отняли. Да и внешность работает на него, – добавил Добродеев. – Знаешь, один американский сенатор сказал, что число видных мужиков в выборных органах резко возросло с тех пор, как вашему прекрасному полу предоставили избирательные права.

– Хоть посмотреть есть на что, – вздохнула Людмила.

– Вот именно! – бодро подвел черту Добродеев.

* * *

– Я привык к суровому солдатскому братству – сам погибай, а товарища выручай, – разливался соловьем Иван Федорович. – И это не пустые слова. Не могу передать, с каким трудом привыкал я к гражданке! К необязательности, пустословию! Сколько врагов нажил из-за… своей прямолинейности, которую принимали за грубость. Да, я – солдат, а не дипломат. И тем горжусь!

И далее по тексту: доколе, правда-матка, разгул экономической анархии, продажность властей, нужды маленького человека, вы меня знаете!

Алексей Генрихович, прячась в кулисах, беззвучно повторял: «Доколе?» Глаза его сияли, кулаки были сжаты, а лоб покрылся испариной.

– Молодец, Иван Федорович! – адресовался он к доверенному лицу кандидата, человеку с невеселыми глазами по имени Василий Николаевич Коломиец, стоявшему рядом. Василий Николаевич доводился братом жене кандидата и попал в доверенные лица не за какие-то выдающиеся заслуги, а как «свой». Между ним и шурином никогда не было особой дружбы в силу несхожести характеров, а, кроме того, Иван Федорович считал родственника тряпкой и подкаблучником.

– Насчет мафии – не знаю, таких сведений у меня, так сказать, нет! – Иван Федорович начал тем временем отвечать на вопросы потенциальных избирателей. – Мафия – это стрельба, наркотики, разборки, это где-то там, в Сицилии! Так точно, я знаком с господином Прохоровым Валерием Андреевичем, которому принадлежит ряд предприятий в нашем городе…

Поверьте, у меня душа за город болит так же, как и у вас! Так вот, давайте не выводить олигархов на чистую воду на бытовом, так сказать, уровне, уровне сплетен и слухов – пусть этим занимаются правоохранительные органы, – а доить! – он сделал паузу, пережидая смех в зале. Его несло. – Пусть делятся! – выкрикивал он, чувствуя слияние с залом. – На благо города! Рабочие места! Благоустройство! Наполнение бюджета! Родной город! Оставить детям!

Гром аплодисментов был ему ответом.

Алексей Генрихович вздохнул с облегчением. На сегодня – все! Можно расслабиться. Окруженный людьми, стоял разгоряченный кандидат на крыльце Дома культуры, где проходила встреча с избирателями. Шутил и первый смеялся своим незатейливым шуткам. Добродеев любовно наблюдал за воспитанником, готовый коршуном броситься на всякого, кто пристал бы с неприличным вопросом… Вдруг он увидел, как застыло и вытянулось лицо Ивана Федоровича, как сползла с него ликующая улыбка. Добродееву даже показалось, что Иван Федорович стал ниже ростом…

Высокая женщина с непокрытой головой, в распахнутой норковой шубе до пят протиснулась поближе к виновнику торжества и, оказавшись с ним лицом к лицу, произнесла звучным глубоким голосом:

– Иван Федорович, вы? Какими судьбами? Вот уж кого не чаяла здесь встретить! Я получила громадное удовольствие от вашего выступления. Особенно в той его части, где вы говорили о нелегкой судьбе солдата.

Она стояла перед ним, большая, самоуверенная, – жаркий румянец на смуглом лице, иссиня-черные волосы собраны в узел на затылке, – и улыбалась.

Добродееву было хорошо видно ее лицо с выражением недоброй радости… Он слегка поежился, подумав при этом: «Ну и баба! Дьявол, а не баба! Кто такая, интересно…»

Глава 3

Екатерина из «Королевской охоты»

Кто лизнет смешанный с медом и топленым

маслом порошок из засушенных цветов белого

лотоса, голубого лотоса и наги, становится

привлекательным.

Пусть носят на правой руке глаз павлина или гиены, покрытый золотом, – это делает привлекательным.

Камасутра, ч. 1, гл. 59. О том, как сделаться привлекательным

Я сидела в своем кабинете, по которому так скучала в Нью-Йорке. Как часто я представляла себе знакомый вид из окна на заснеженный парк, как мне не хватало настоящей зимы, мороза и снега! В Нью-Йорке зимы не бывает. А если все-таки в кои веки выпадет снег, то десятки дворников начинают остервенело скрести тротуары, посыпая их какой-то белой химической дрянью, от которой у прохожих и собак немедленно начинается аллергия. Именно поэтому все поголовно население Нью-Йорка хлюпает носами, чихает и ходит с красными глазами, а вовсе не от гриппа, как можно было бы подумать.

Нью-Йорк, Нью-Йорк… Эх, Нью-Йорк! А дома все-таки лучше!

Я с удовольствием и гордостью окидываю взглядом родной кабинет, новый письменный стол весом в полтонны, сработанный из настоящего вишневого дерева, вспоминаю, как долго раздумывала, колебалась, рисовала на листке из блокнота плюсы и минусы, а потом плюнула, взяла и… раз! Однова живем! Цена, конечно, сумасшедшая. Зато красота, благородство, аристократизм. А формы! А цвет! Ящиков и ящичков немерено, сейф с кодовым замком, бар с холодильником. Сейчас там лежит скромный бутерброд в пластмассовой коробочке, а в будущем… виделась мне батарея бутылок – виски, «Кампари», водка, минералка… Любое уважающее себя заведение угощает клиентов… не забыть соленые орешки!

«Королевская охота» – уважающее себя заведение[1 - См. роман И. Бачинской «Японский парфюмер».]. Вернее, предприятие. Охранное предприятие «Королевская охота», частные охранные услуги, охрана объектов, бизнеса, личная, а я – Екатерина Берест, типа, хозяйка. «Охота» досталась мне в наследство от дяди, брата мамы, бывшего оперативного работника – правда, тогда оно называлось «Щит и меч». Умные люди советовали немедленно избавиться от наследства, но я уперлась – стыдно стало, неловко, семейный бизнес, жалко дядю. Дядя, если видит меня сейчас, радуется, несмотря на отдельные косяки и проколы, а однажды надоумил вытащить из небытия своего старого коллегу, ныне пенсионера, Гавриленко, мающегося от безделья. Гавриленко, всю жизнь проработавший участковым, с его опытом общения с хулиганами, бузотерами, воришками и пьющими мужьями, знающий человеческую породу на «ять» – куда там дипломированному психоаналитику, – стал незаменимым в бизнесе.

Услышав цену, Гавриленко закашлялся и осторожно погладил поверхность стола корявой ручищей.

– Конечно, кусается, и здоровый, как саркофаг, зато все бумаги влезли, вот!

Я стала торопливо выдвигать ящики стола. Я уже жалела, что не соврала. Для него это большие деньги, деньжищи! А мне давно пора научиться врать, очень помогает в жизни.

– А вдруг я завтра попаду под машину? – придумала я сказать в свое оправдание.

Аргумент – глупее не придумаешь!

– Стол, купленный на предмет попадания в автокатастрофу, – обрадовался остряк и оптимист Петюша. – Стол офигенный, так что полный вам наш одобрямс с кисточкой!

Я вернулась из Нью-Йорка пять дней назад. На следующий день после похода на «Травиату» в Метрополитен-опера. Собрала чемоданы и была такова. Проявила женскую гордость. Эгоист Ситников, упрямый, как осел, вместо того, чтобы извиниться, нахально фыркнул:

– Устроить бедлам из-за какой-то фигни! Все вы одинаковы! Иррациональный пол!

Я даже задохнулась от возмущения и открыла рот, но, как всегда, не сумела ответить достойно. Стояла с открытым ртом, как глупая рыба. Ступор, инерция мышления, клинч. Чтобы ответить достойно, мне нужно подумать, но времени, увы, не было.

«Все вы одинаковы!» Кто это все, позвольте спросить? Значит, я для него – все?

«Все, с меня хватит», – сказала я себе твердо. «Полтора года прекрасных отношений с шовинистической мужской особью коту под хвост – вычеркнуты из жизни. Как я могла выдержать его целых полтора года? Этого зануду, грубияна, необязательного типа со скверным характером, у которого на уме одни цифры и сделки? Подумаешь, капиталист! Бизнесмен! Да любому дураку ясно, что невозможно скрестить коня и трепетную лань! Финита!»

Я растравляла свои раны, но где-то там, внутри зарождалось чувство, что, может, не следовало так орать и размахивать руками… Я давила его в зародыше, но оно все лезло и царапалось острыми коготками…

Конечно, Ситникова, как всякого самца-шовиниста, раздражает моя независимость, самостоятельность, успех «Королевской охоты»… Его все раздражает! Как он издевается над незаменимым пенсионером Гавриленко, называя его мастодонтом, а про Петюшу говорит: «Как там ваш Кинг-Конг, еще на свободе?» А «бабско-романтическое» название «Королевская охота» вообще доводит его до истерики.

Ситников… А ведь с самого начала внутреннее чувство говорило мне, что он – дохлый номер, к употреблению не пригоден, к тому же не дурак выпить. И циник! Мой инстинкт самосохранения вопил и мигал красными мигалками, что отношения с этим типом до добра не доведут. Но… после предательства друга сердечного Юрия Алексеевича состояние неуверенности и одиночества охватило меня с такой силой, что Ситников показался чуть ли не рыцарем на белом коне. Я жалела его – трагическая гибель жены, подозрения в убийстве… Нужно было бежать сломя голову! А я осталась… Дура! Трижды!

Растравляя чувство обиды, я с горечью вспоминала, как шла по Бродвею в шикарном черного атласа вечернем платье – длинном, с открытыми плечами и пышной юбкой, с мелкими блестящими камешками на груди, и в норковой накидке. Прекрасная музыка все еще звучала в ушах; прекрасные голоса… Патрисия Расетте, Луис Лима; Жоржа пел Хворостовский, пел, как дышал.

Черт побери! Вовсе не о голосах я думала, вышагивая по Бродвею и уворачиваясь от людей, которые шляются там без просыпу днем и ночью. Я думала о Ситникове!

…Нам посчастливилось достать билеты – даже в этом мире изобилия есть вещи, которые нужно доставать. Я помнила свою радость, телячий восторг, слезы радости! Ах, «Травиата»! Ах, Метрополитен! Даже покупка платья, немыслимо красивого, была как ритуал, как… как предвкушение! Увы, увы! Облом, как говорит Ситников. И лажа.

Спектакль начинался в восемь. В шесть Ситникова еще не было. Телефон в офисе не отвечал, равно как и его мобильный. Он упомянул утром, что у него сверхважная встреча, но к шести обещался быть. Я сидела и ждала, вздрагивая от малейшего шума в коридоре. В шикарном платье, сжимая в руках крошечную сумочку. В семь его все еще не было. В семь двадцать я решительно поднялась…

Я торчала у входа до самого начала, надеясь, что он примчится в последнюю минуту, а в антракте выбегала на улицу, рискуя схватить воспаление легких. Но этот… тип так и не появился!

Линкольн-центр напоминал рождественскую елку. В центре площади бил подсвеченный красными фонарями-«утопленниками» фонтан. Нарядная толпа текла мимо, и никому не было дела до мечущегося перед входом существа. Дамы в вечерних туалетах, мехах и бриллиантах, сильный пол в смокингах. Дурацкий смех, даже ржание – американцы по любому поводу и без жизнерадостно ржут. И по-дурацки улыбаются во все тридцать два зуба, типа, все о’кей, нет причин для уныния, а кто не догоняет – сам виноват. Или сама.

Я, чувствуя себя той, которая не догоняет, по-сиротски стояла у входа до самой чертовой распоследней минуты! До тех пор, пока не опустела площадь…

Потом я сидела в партере в гордом одиночестве, а публика пялилась на пустое место рядом и хихикала! То есть вранье, конечно. С досады. Никто не хихикал, там вообще никто ни на кого не смотрит. Жизнь проходит под девизом «mind your own business» и «keep privacy»[2 - Mind your own business; Keep privacy (англ.). – Не суй нос в чужие дела. Держи дистанцию.]. Еще с тех беспредельных ковбойских времен, когда за любопытный взгляд можно было схлопотать начинку из «cмит-вессона».

Сверкающие хрустальные игольчатые люстры, похожие на ежиков, поползли вверх, чтобы не заслонять сцену зрителям на балконах. Дрогнул цвета старого золота тяжелый занавес и медленно поплыл в стороны. На сцене – роскошная гостиная Виолетты; нарядная веселая толпа гостей, хозяйка дома, богатая, красивая, беззаботная… И музыка… божественная!

Подлый Ситников!

После антракта рядом со мной опустился незнакомый мужчина, видимо, высмотревший свободное место откуда-нибудь с галерки. Он с интересом посмотрел на меня и улыбнулся. Я кисло улыбнулась в ответ…

* * *

Домой идти не хотелось. Я не торопясь брела сквозь толпу. Бродвей – не замирающий ни на минуту не то живой организм, не то блестящая механическая игрушка, продолжал жить полнокровной жизнью, не заметив, что наступила ночь. Толпа вопила, хохотала, приплясывала, и я остро почувствовала свои сиротство и чуждость…

Стоп, стоп, стоп! Приехали! Главное, не надо себя жалеть. Подумаешь, Ситников! Может, попал под машину. Нужно было купить бокал шампанского – кавалеры в антракте угощали дам, а я, набитая дурацкими комплексами, постеснялась.

Ну, Ситников, погоди! Я вот тебя сейчас! И за пустое место, и за шампанское, и за шарящий взгляд потерявшейся собачонки!

Увы! Ситникова дома не было. Его мобильный телефон по-прежнему не отвечал. Я переоделась, превратившись из принцессы в Золушку. Лошади снова стали серыми мышками и разбежались кто куда, карета превратилась в тыкву, и праздник закончился.

Я сделала себе чай. Села на диван и включила телевизор. Часы на башне напротив пробили два. Не оставалось никаких сомнений, что с Ситниковым приключилась беда. На экране телевизора злодействовал серийный убийца. Я с растущим беспокойством смотрела на визжащую жертву и ругала себя за то, что не удосужилась взять номер телефона ситниковского партнера Алика.

Около трех, когда я готова была звонить в полицию, бежать на поиски, рыдать, прошумел лифт, раздались быстрые шаги в коридоре, и в замочной скважине заскрежетал ключ. Дверь распахнулась, пропавший Ситников появился на пороге, радостный, возбужденный, и закричал: «Виктория!», выставив вперед правую руку с растопыренными в виде латинского V указательным и средним пальцами. Как будто «козу» делал. Я не сразу поняла, что он имел в виду «победу».

– Мы договорились об инвестициях! – сообщил Ситников радостно.

Пальто его было распахнуто, ворот рубашки расстегнут, галстук бесследно исчез, а клетчатый черно-белый шарф торчал из кармана пальто. Ни о какой «Травиате» он, разумеется, не помнил. Он был упоен успехом и лопался от гордости. Кроме того, он был изрядно пьян.

– Вы до сих пор договаривались? – спросила я бледно.

– Ага! – кивнул Ситников, по-дурацки улыбаясь. – То есть, в общем-то, нет… мы еще зашли поужинать. Он притащил с собой супругу, обалденную тетку! Своя в доску и водку пьет, как сапожник! Сказала, чтоб мы называли ее по имени – Бренда! «Зовите меня Бренда!» – представляешь? – он радостно захохотал. – А мужик – миллиардер! Просто Бренда! Сказала, что была в России лет двадцать назад, посетила Москву, Ленинград, Киев и Ташкент. Их везде принимали просто замечательно! Terrific[3 - Terrific! (англ.) – Потрясающе!]! Русские женщины тоже terrific! Еда тоже terrific! Правда, почти везде подавали одно и то же, и на третий день она уже смотреть не могла на русское яйцо под майонезом, полное холестерина. А когда она вернулась домой в Америку, Джон очень соскучился и приготовил terrific обед – греческий салат и русское яйцо под майонезом! – Ситников снова расхохотался. – А потом мы с Аликом вернулись в офис еще раз просмотреть бумаги…

– Алик тоже был с супругой? – в моем голосе звучал вызов; я судорожно прижимала к себе плюшевую диванную подушку с мавром в тюрбане.

– Алик? – удивился Ситников, по-дурацки захлопав глазами. – Еще чего! Разве его Лариску можно вытаскивать на люди? Он был со своей мексиканкой. Она, к счастью, не говорит по-английски и потому весь вечер молчала. Терпеть не могу щебечущих баб! – Ситников мерзко хихикнул.

Американец с супругой, Алик с мексиканочкой, смазливой, стреляющей глазками восемнадцатилетней сексуальной штучкой в вечернем платье-бикини! А я? В гордом одиночестве, рядом с пустым креслом! Видимо, на моем лице отразились обуревавшие меня чувства, и бесчувственный Ситников, трубивший победу, почуял неладное. Он поубавил пыл и спросил:

– А ты… как? Была где-нибудь?

Принимая во внимание испоганенный вечер, вопрос был просто неприличным. Я ринулась в атаку.

– Была! В опере! Куда мы с тобой собирались вдвоем, если помнишь!

Глаза у Ситникова сделались круглыми, как у щенка, рот приоткрылся, и он с силой хлопнул себя ладонью по лбу.

– Идиот! Конечно! Метрополитен! Как это я… выпустил из виду! Катенька, бедная моя!

Он никогда не называл меня Катенькой, и никогда раньше я не слышала таких виноватых ноток в его голосе и… Да все я понимаю! Тут бы мне опустить глазки, надуть губки, словом, изобразить одну из очаровательных женских штучек, о которых мне прожжужала уши моя подруга детства Галка. «Ты, Катюха, прямая, как рельса! Да любым мужиком можно вертеть, как флюгером!» – внушает Галка.

Не буду! Опускаться до каких-то штучек? Не дождетесь! Я закусила удила и понеслась галопом.

– Я жалею, что приехала сюда!

А голос-то, голос! Писклявый, противный… Главное – не разреветься и, упаси боже, не выказать постыдной женской слабости. И зря, между прочим!

– Я всюду хожу одна! Или с придурком Роем, который жует резинку, не хочет ходить пешком, а только на роликах, а из всех слов знает только «о’кей» и врет, что читает Достоевского! И спит на концертах! А у тебя – то деловая встреча, то отчет, то еще что-нибудь! Какого черта нужно было звать меня в Нью-Йорк, а потом бросать одну? Меня уже тошнит от этого мальчишки! И от тебя тоже тошнит! Все! Надоело! С меня хватит! Уезжаю! Завтра же!

Я вопила, понимая в то же время, что делаю что-то не то, но остановиться уже не могла. Меня раздражала жизнерадостная пьяноватая ситниковская рожа, его круглые дурацкие удивленные глазки и по-дурацки открытый рот. Ему было так хорошо, что он даже не вспомнил о моем существовании!

Ситников, наконец, опомнился, обиделся, швырнул на пол пальто – шарф при этом вылетел из кармана, описал дугу и плавно приземлился рядом, – и ринулся в ванную, остервенело хлопнув дверью. Через минуту он выскочил из ванной и заорал:

– Ты забываешь, что я здесь работаю! Каждая минута, проведенная в Штатах, влетает в копейку! Мне некогда шляться по музеям! Я терпеть не могу оперу! Железо надо ковать, пока горячо, завтра можно опоздать! Я тут не один такой! Ты знаешь, как трудно пробиться на американский рынок? Джон приехал на сутки, привез своего адвоката, сегодня вечером у него рейс в Амстердам! А в семь утра у нас встреча, и бумаги должны быть готовы! Это тебе – танцульки и оперетта, а мне – работа! Понятно?

Я открыла рот, чтобы достойно ответить, но тут, к своему изумлению, заметила небольшого человечка в черном берете и зеленой курточке, притулившегося у двери. Он стоял смирнехонько, переводя печальные темные глаза с меня на Ситникова. Я опешила, закрыла рот и вытаращила глаза.

– Знакомься, это профессор… э… истории права Тель-Авивского университета, господин Цви… – Ситников пощелкал пальцами, и человечек у двери произнес: «Каан. Цви Каан». – Профессор Цви Каан, – повторил Ситников.

– Очень приятно, – пробормотала я и протянула профессору руку. – Екатерина!

– Цви Каан, профессор истории права. Вы себе не представляете… меня сегодня ограбили! – профессор скорбно покивал головой. – Около Колумбийского университета, в метро. Я почувствовал чью-то руку у себя на плече, обернулся – громадный тип, абсолютно черный, с белыми глазами, а минуту спустя у меня уже не было ни кошелька, ни портфеля с лекциями, ни лэптопа. Вот, смотрите! – Он показал дыру в куртке на месте оторванного кармана и просунул в нее руку. – У меня не осталось ни копейки. Если бы не ваш муж, я остался бы ночевать на улице.

– А что… полиция? – пробормотала я, чувствуя себя последней хабалкой и скандалисткой.

– Полиция отвезла меня в госпиталь, там мне сделали укол от стресса и отпустили. Коллега-профессор, который пригласил меня читать лекции, уехал за город, а номер его телефона был у меня в портфеле.

– Садитесь, профессор, – Ситников махнул рукой в сторону дивана.

– Спасибо, – с достоинством ответил профессор, подошел к дивану и сел. Сложил руки на коленях. Курточку свою он так и не снял. Равно как и берет.

Ситников побежал в спальню, содрал с кровати покрывало, схватил свою подушку и швырнул на диван рядом с профессором.

– Пошли ужинать! – обратился он к гостю. На меня он не смотрел. Ну и не надо!

Они отправились в кухню. А я снова осталась в одиночестве. Да что же это такое!

…Потом я долго лежала без сна, представляя себе, как откроется дверь, войдет виноватый Ситников, начнет извиняться… понимая в то же время, что сцена эта из мира фантастики. Ситников в принципе не умеет извиняться. Периодически вспыхивала фиолетовая реклама под окном спальни. Вспышки сопровождались негромким шипящим звуком, и я всякий раз вздрагивала. Эти двое орали на кухне и, кажется, пили. А еще профессор! Они обсуждали экологические проблемы человечества; оказывается, еще кодекс царя Хаммурапи запрещал строить кожевенные мастерские и металлургические предприятия в черте города. Это был первый письменный закон по защите окружающей среды.

– Пять тысяч лет назад! – в отчаянии кричал профессор. – Они уже понимали, что такое экология! А сейчас? Что стало с людьми? Что творится вокруг? Кто скажет мне, что стало с людьми? Я ничего не понимаю! Природа умирает! Террористы, загрязнение окружающей среды, озоновые дыры! Овечка Долли! Завтра они создадут нового Франкенштейна на погибель человечеству! Мы еще поплатимся за наше легкомыслие! О, глупость человеческая! Нет ей предела! Куда мы идем?

Ситников сообщил профессору, куда, и я от души понадеялась, что тот не понял. Кроме того, он со своей стороны тоже выкрикивал разные страшилки.

Под крики Ситникова и его гостя я стала погружаться в тяжелый зыбкий сон. Мне снилось, что я иду по полю, усыпанному зелеными плодами, похожими на огурцы, и они взрываются… Пронзительный вопль, раздавшийся из соседней комнаты, вырвал меня из сна. Испуганная, я рывком уселась на кровати и прислушалась. Героиня из одного итальянского фильма в подобной ситуации кричала, хватаясь за сердце: «Кто умер?»

Никто, к счастью, не умер. Профессор, видимо, звонил жене. При этом он вопил, будто его резали.

– Мириам! Доброе утро! Ха-им ат шомаат оти? Такшиви, Мириам![4 - Ты слышишь меня? Послушай! (иврит.).]

Раздался звон разбитого стекла. Я прислушивалась к незнакомому языку и словно видела, как он темпераментно размахивает свободной рукой, сбивая на пол чашки и блюдца.

– Ани беседер! – страстно уверял профессор. – Тираг’и! Успокойся, Мириам, успокойся! Со мной все в порядке! Ани беседер![5 - Я в порядке. Успокойся! (иврит.).] – надрывался профессор. По голосу было слышно, что он достиг наивысшей точки возбуждения.

Часы показывали четыре утра. Профессор все кричал. В его голосе были древние, как мир, тоска и страсть.

Шипела и взрывалась фиолетовая реклама, призывая купить что-нибудь такое же полезное, как электроблоховычесыватель для «понимающих собак», или поехать на край света и остаться там навсегда. Ситников был беззвучен, словно растворился в небытии. Профессор наконец замолчал, и я снова погрузилась в неспокойный предрассветный сон…

* * *

…За окном кабинета виднелся знакомый домашний пейзаж – заснеженный парк, темные деревья, скамейка, на которой, несмотря на мороз, сидела старая женщина, закутанная в платок. Рядом с ней на скамейке стояла сумка, из которой женщина время от времени вытаскивала бутылку, делала несколько глотков и, не глядя, совала обратно.

Пронзительный звонок телефона заставил меня вздрогнуть…

– «Королевская охота»!

Минуту-другую я прислушивалась к бормотанию в трубке, потом сказала с досадой:

– Послушайте, вы уже звонили сюда раньше, я узнала ваш голос. Поймите, мы не детективное агентство, мы предоставляем охрану. Телохранителей! А следить за вашим мужем – это вам совсем в другое место. Понятия не имею. Почитайте объявления в газетах!

Женщина на скамейке снова достала бутылку из сумки и, запрокинув голову, хлебнула изрядно. Утерлась ладонью и спрятала бутылку. Сидела и улыбалась.

Мне страшно хотелось позвонить Галке, но я держалась – не хотелось объяснять, почему я уже дома, а не в Нью-Йорке. Я смотрела на женщину в заснеженном парке и… даже сказать неловко! Завидовала ей. Она казалась самодостаточной и довольной жизнью, а я… Ситников так и не позвонил, видимо, на сей раз обиделся основательно. Ну и пусть!

Я задумчиво потыкала карандашом в кнопки телефона, набирая знакомый номер, услышала длинные гудки – один, другой, третий…

Галкин раздраженный голос с интонацией «кого еще там черти несут!» закричал:

– Да!

– Галюсь! Это я. Привет!

– Катюха? – удивилась Галка. – Ты из Америки?

– Нет, я из «Королевской охоты».

– Как – из «Королевской охоты»? Ты ж в Америке!

– Уже нет, – сказала я сухо. В голосе подруги я не услышала радости.

– Почему?

– По кочану! Извини, я, кажется, не вовремя.

– Катюш, подожди! – закричала Галка. – Да что ты как… неродная! Я страшно рада, что ты вернулась! У меня точно крыша поехала! Эта команда, блин, меня достала! Веник опять сошел с ума и переехал к маме, а Павлуша снял квартиру. Они, видите ли, хотят жить отдельно. Я говорю: зачем деньги тратить, у нас же в футбол можно играть, вся комната ваша, даже две! А он говорит, хочу, наконец, покоя, хочу пожить для себя… Риткины уроки делать ему надоело и вообще. У него медовый месяц, представляешь? Деньги, говорит, давать буду, в школу на собрания – тоже, а жить отдельно! Я говорю, неужели тебе плохо с нами? А как же мы без тебя? Не в смысле денег, а вообще? Чем же вы питаться будете? В «Макдоналдс» ходить? Пиццу жрать? С твоим гастритом? Кофе хлебать с утра до вечера? Покоя ему захотелось!

Галка возмущалась, я, улыбаясь до ушей, слушала родной голос. Галка – самый близкий мне человек. Неунывающая мамаша четырех детей, кузнечиком скачущая по жизни, оптимистка в принципе в отличие от меня, зануды, правильной личности, погрязшей в комплексах «можно-нельзя», «прилично-неприлично» и «что люди скажут».

Мы дружили с незапамятных времен. Я – домашняя тонкослезка, Галка – дворовая хулиганка, острая на язык и скорая на кулаки. Да и разница в возрасте – почти четыре года – не шутка, и социальная среда тоже разная – все было против нашей дружбы, но, как говорится, сердцу не прикажешь. Дружба началась с той самой минуты, когда Галка, некрасивый угловатый подросток, зареванная и несчастная, позвонила в дверь нашей квартиры и спросила докторшу Татьяну Николаевну, мою маму. Я, сгорая от любопытства, сидела на диване и терялась в догадках, что могло привести к нам Галку. Можно было, конечно, подойти на цыпочках к двери спальни, где шел серьезный разговор, и попытаться подслушать, но воспитанные девочки так не поступают, и я терпеливо сидела на диване и ожидала конца беседы. В итоге переговоров мама и Галка пошли к Галке домой, на третий этаж, и Галка призналась сначала своей маме, а потом и папе, что она беременна. Папа, как ни странно, не убил беспутную дочь, а наоборот, покричав для приличия, простил. Моя мама, которую Галка просила устроить ее «на аборт», стала крестной ее первенца Павлуши.

Павлуша был всеобщим любимцем, а дед, человек суровый и строгий, души в нем не чаял. Потом Галка вышла замуж, потом развелась, потом познакомилась на танцах с Вениамином и снова вышла замуж, родила близнецов Славика и Лисочку, а через пару лет – оторву Ритку.

Жили они бедно, но весело. После рождения близнецов родители Вениамина, спавшие и видевшие, что они не сегодня завтра разбегутся, смирились и купили молодоженам трехкомнатную квартиру на выселках, в пригороде. Квартира была захламлена донельзя, стиль жизни был безалаберный: в доме постоянно ночевали и даже жили какие-то люди, не то случайные встречные-поперечные, не то дальние родственники или знакомые; крупное и мелкое зверье – собаки, кошки, суслики, хомяки и белые мыши – путалось под ногами.

Папа Веник, субтильный и тоненький, как подросток, был на семь лет моложе жены. Иногда он не выдерживал атмосферы родного дома и убегал к своим родителям глотнуть свободы и тишины. Пожив у родителей месяца два-три, он возвращался в семью. Потом снова убегал и снова возвращался. Носителем положительного начала в семье был первенец Павлуша, основательный и серьезный мальчик. Галка очень гордилась сыном, правда, не переставала удивляться, в кого он уродился таким занудой. Дворовый Галкин дружок, юный отец Павлуши, насколько она помнила, не отличался никакими положительными качествами, кроме умения громко вопить под гитару.

Месяц назад Павлуша женился, и теперь молодые сняли себе отдельную квартиру.

– Да ладно, это я просто так ору, для души. Ну, рассказывай! – потребовала Галка.

– О чем рассказывать?

– Как о чем? Об Америке! Александр Павлович тоже вернулся?

Галка трепетно относилась к Ситникову, глубоко уважала его, считала настоящим мужиком и передавала мне все сплетни о нем, имевшие хождение в ситниковской «конторе», где трудился Павлуша.

– Твой Ситников – единственный стоящий мужик в городе, – говорила Галка, закатывая глаза.

– Грубиян и неряха, галстук в кармане носит! – даже самое невинное упоминание о Ситникове возбуждало во мне дух противоречия.

– Ну и что? Тоже мне – недостаток! А если даже и носит! Он – мужик, и недостатки у него тоже мужские!

– А достоинства?

– Что – достоинства?

– Достоинства у него какие?

– Ой! Я вас умоляю! Вагон и маленькая тележка! Светлая голова. Чувство ответственности. Мужики с чувством ответственности – не жильцы, вымерли, как мамонты, и больше не родятся. Сила! Умеет работать – дай бог всякому! Павлуша рассказывает, по трое суток из кабинета не вылазит.

– Знаем. Наслышаны и навиданы.

Сарказм в моем голосе зашкаливал, но я не могла не признать за Галкой известной правоты. Я внимала ей со смешанным чувством гордости, ревности и обиды, сознавая, что в ситниковский «деловой» мир хода мне не было.

– И что? Чем он тебе не хорош? Стихи не читает? На луну не воет? Так у него на эту фигню времени нету! Он вкалывает! Это тебе не твой хлыст и кривляка Юрий Алексеевич!

Юрий Алексеевич был моим старинным другом и поклонником, человеком эстетичным, тонким и неприятным в общении. Мы встречались с ним бесплодных семь лет, а потом он… И вспоминать не хочется!

– Может, хлыщ?

– Какая разница? Хлыст или хлыщ! Суть-то не меняется. Конечно, простой бизнесмен Ситников ему и в подметки не годится. И рыбу, наверное, ножом ест. И зубом цыкает в общественном транспорте. Между прочим, Катюха, тебе давно пора замуж.

– Да при чем тут – пора замуж?! Ты знаешь, как он мною командует? Туда не ходи, с тем не дружи, «Охоту» продай!

Галка называла «Охоту» «явочной квартирой» и «охранкой», считала, что нужно от нее немедленно избавиться и взамен купить бутичок модной одежды. Я только фыркала в ответ.

– Ревнует – значит, любит! – припечатала Галка. – Ну, и продай к растакой-то матери! Я тебе давно говорю! На фиг она тебе нужна? Будь просто красивой бабой без дурного довеска. Маникюр сделай! Ты посмотри на себя – как ты одета? Плакать хочется! Роди ему кого-нибудь, наконец.

– Ну, и как я одета, по-твоему?

– Скулы сводит, праздника нет.

– У нас с тобой разные вкусы. И мне нравится работать, понятно? Я – рабочая лошадь!

– Нашла, чем хвастаться! – фыркнула Галка. – Лошадь она! Да за Ситникова… не знаю! Да за ним, как за каменной стеной, любая бы на твоем месте… вцепилась! Лично я, наконец, выспалась бы. До полудня каждый день, и кофе – пожалте вам, в постельку. В нашем возрасте надо спать одиннадцать часов.

– Сказал кто?

– Софи Лорен!

– Сама Софи Лорен? Тогда конечно! А кофе тебе кто в постель?

– Какой кофе?

– Ты же только что сказала: кофе в постель!

– Домработница! То есть горничная. Будет привозить в тачке на колесиках.

– Ага, а ты, не успемши глаз продрать, нечесаная, неумытая, с нечищеными зубами… бр-р-р!

– Ты, Катюха, всегда все испортишь! Скучная ты!

Разговоры протекали в одинаковом ключе с небольшими вариациями и сводились всегда к одному и тому же: «Ситников! О, Ситников! Ах, Ситников! А ты, Катюха, дурочка и не понимаешь своего счастья!» – и напоминали ритуальные пляски дикарей вокруг костра.

– Нет, – сказала я сдержанно, – Ситников не вернулся.

– Как – не вернулся? – поразилась Галка. – Вы что, опять полаялись?

– Меня твой Ситников больше не волнует.

– Ну, ты, мать, даешь! Вот так, бросила все на фиг и свалила?

– Да при чем здесь я?! Почему сразу я?!

– А кто?

– Он! Твой Ситников распрекрасный!

– А ты ни при чем?

– Ладно! Я приехала, жива-здорова, а сейчас – извини, страшно занята. Надумаешь – звони.

– Да ладно тебе, Катюха, я ж любя… Заскочу вечерком, покалякаем.

Я обиженно помолчала, потом не выдержала:

– А я тебе подарок привезла.

– Правда? – обрадовалась Галка. – А что?

– Придешь – увидишь. Ладно, некогда мне тут рассусоливать… Жду!

Ситников… Опять Ситников, снова Ситников. Почему этот человек все время будит во мне дух противоречия? Не соглашаться, стоять на своем, упираться рогом в стенку, не уступать ни пяди? Мама считает, что я иду у всех на поводу по причине бесхарактерности и бесхребетности; бабуля Мария Александровна говорит, что на мне можно воду возить; с другом сердечным Юрием Алексеевичем за семь лет знакомства мы поссорились всего-навсего три раза. А с Ситниковым… хвост дыбом, искры из глаз! Не на жизнь, а на смерть! Не понимаю…

Глава 4

Римма. Начало

Художественный салон-магазин «Вернисаж», правда, тогда еще не «Вернисаж», а обанкротившийся магазин «Народные промыслы», достался Римме Якубовской совершенно случайно, когда она уже отчаялась найти приличную работу. Работа уборщицы в ночном клубе вряд ли может считаться приличной для молодой цветущей женщины. Там, правда, была еще должность администратора с неплохой зарплатой, плюс обязанность спать с шефом. Римма сгоряча согласилась, но, увидев шефа, передумала.

– Ну и дура! – сказала ее приятельница, работавшая там же танцовщицей. – Он, конечно, не Микки Рурк, но мужик невредный.

И тогда она набралась смелости… да-да, набралась смелости, ибо, когда просишь на кусок хлеба, нужно гораздо больше смелости, чем когда просишь всего-навсего о прибавке к жалованью, и позвонила своему старинному поклоннику Волоше Смолянскому, которого случайно увидела по телевизору. Повзрослевший, солидный Волоша, теперь – Владимир Иннокентьевич, отвечал на вопросы журналиста – был он сейчас, оказывается, успешным банкиром и меценатом. Римма глазам своим не верила; неужели этот козырный мужик – тот самый невзрачный молодой человек, друг б.м. Виталика Щанского (произносится «бым» и значит – «бывший муж»), который сходил по ней с ума? Когда ж это было? Лет десять назад… или чуть больше. Как он краснел! Боже ж ты мой, как он мучительно краснел, как не сводил с нее глаз! Как бым Виталик издевался над ним! И вот – нате вам! Банкир!

Человек на экране излучал уверенность в себе, превосходно держался, говорил толково, чуть иронично и был дорого одет.

«Идиотка! – подумала Римма. – Если бы я тогда выбрала Волошу…» Смешной краснеющий мальчик… А Виталик! Художник-дизайнер Виталий Щанский – известный всему городу бабник, балагур, гулена и глава любой тусовки – был неотразим. И неудивительно, что она была на седьмом небе от счастья, когда он стал оказывать ей знаки внимания. И какие знаки! Янтарное ожерелье, выдуманное и сработанное его другом и коллегой из Латвии, ювелиром Гуннаром Бразалисом, для выставки в Хельсинки и отданное другу Виталику для его любимой женщины. И вина из Грузии, целая корзина, от еще одного друга, горячего Гоги из Тбилиси. Цветы, каких не бывает в природе, – громадные золотые шары хризантем из закрытого зеленхоза. Для Виталика не было ничего невозможного. Женщины заглядывали ему в рот, а Римма, обычно бойкая и острая на язык, терялась в его присутствии, превращаясь в угловатого неуклюжего подростка.

– У тебя заниженная самооценка, – сказала подруга Людмила, выслушав ее сбивчивый рассказ о замечательном Виталике Щанском.

– Ты, Лю, не понимаешь, он не такой, как другие. Он смотрит на тебя, как будто… как будто…

– Ну?

– Ну, как будто… не знаю! Глаза ласковые, не оторваться! Улыбка – обалдеть! Смотрит на тебя – аж мурашки по коже…

– Так в чем же дело?

– Не знаю. Не могу на него глаз поднять.

– Но почему?

– Не знаю!

– Ты в него влюблена? – допытывалась Людмила.

– Не знаю! – в отчаянии отвечала Римма. – Мне он очень нравится, но… ты знаешь, сколько вокруг него баб вертится?

– Получше тебя?

– Да!

– Ну и дура! Посмотри на себя в зеркало! Ты же у нас просто красотка!

– Он их все время целует! – Римма раздувает ноздри.

– Целует?

– Ручки, в лобик, в плечико! Конфеты, цветочки… А они и рады! Как придет – бросаются сразу, виснут, визгу – оглохнуть можно! Ненавижу этих баб!

– Он что, бабник?

– Бабник?! Мягко сказано!

– Ну, и зачем тебе бабник?

Зачем? Почему? Как? Почему Виталик Щанский, а не Волоша Смолянский?

Да потому, что с Виталиком интересно и не скучно, а от Волоши с его любовью мухи дохнут! Вот почему!

Была она тогда скромной чертежницей в бюро главного архитектора города и снимала квартиру где-то на окраине. Там, то есть в бюро, ее и заприметил бым Виталик. Уговорил коллегу-архитектора привести к нему в дом на чей-то день рождения… Ну, да что там! «Пережито, забыто, ворошить ни к чему…»

– Риммочка! – обрадовался Волоша, сразу узнав ее голос в телефоной трубке. – Какими судьбами? Откуда?

– Волоша, – сказала Римма, чувствуя комок в горле, – поговорить нужно. Мы не могли бы встретиться? – Эту фразу она долго повторяла накануне, стоя перед зеркалом.

Они встретились у центральных ворот парка, и он потащил ее обедать в дорогой ресторан. Сказал, чтобы она пока изучала меню, а у него встреча с деловым партнером, который сейчас подойдет, им надо срочно обсудить кое-что. Римма почувствовала себя неуютно и только усилием воли удержала готовое вырваться жалкое: «Может, в другой раз?» Удержала, так как видела, что он действительно ей рад… хотя и не так, как раньше.

Его мобильный телефон звонил беспрестанно, и он, мгновенно изменив тон и выражение лица, говорил: «Да! Слушаю! Давай! Согласен! Нет! Давай завтра, – он смотрел на часы, массивный «Citizen», который она видела в рекламе, – в двенадцать ноль-ноль! Все!»

«Интересно, он женат или нет?» Она украдкой разглядывала Волошу и думала, что если бы не была тогда такой беспросветной дурой…

Партнер, оказавшийся женщиной, появился, как только они уселись. Короткая, тумбообразная, она звенела золотыми цепями, и походка ее была походкой солдата.

– Привет, Смолянский! – завопила она зычным басом базарной торговки, подходя к ним. – О, да ты с дамой!

– Знакомься, моя старинная знакомая, Римма, – сказал Волоша. – Мой деловой партнер, Светлана Андреевна.

– Можно Света, – сказала женщина, окинув Римму оценивающим взглядом и протягивая руку для пожатия. Рука у нее была маленькая и сильная.

– Давай сначала твой вопрос, а потом оставайся, пообедаем, – сказал Волоша.

– Не могу, Смолянский, надо бежать! У меня сегодня еще обсуждение проекта с Ромчиком. А потом, я на диете, – она оглушительно шлепнула себя по животу. – Разожралась, как свинья!

Плюхнувшись на стул, Света шумно отодвинула от себя прибор, и на его месте разложила кожаную папку, из которой принялась доставать бумаги. Римма не прислушивалась к разговору, погруженная в свои невеселые мысли. Захочет ли Волоша помочь ей… и как? Вот уже два года она перебивалась случайными заработками: была реализатором на рынке за десять процентов, но так и не научилась предлагать свой товар; около полугода ее содержал бойфренд; потом она считала деньги в банке, по восемь часов просиживая в помещении без окон, едва не теряя сознания от запаха типографской краски. Через месяц получила повышение – была произведена в ученицы кассирши. И в этом качестве пробыла почти неделю. «Верхние» женщины сразу же дружно ее возненавидели, а директор банка, наоборот, был приветлив, и каждый день спрашивал: ну, как там наша ученица. На четвертый день он попросил ее задержаться для серьезного разговора. Ведьмы иронически переглянулись.

Он не стал терять времени даром и сразу же полез к ней под юбку, блудливо ухмыляясь. Римма сначала отпихивала его, пыталась отшутиться, но потом, когда он покраснел и бурно задышал, бормоча: «Ты… это… работать хочешь? Я ж по-хорошему… – И потом недовольно: – Девочку вот только строить не надо… знаешь, сколько вас таких…», она поднялась с дивана и пошла к двери. Дверь была заперта на ключ.

– Открой дверь! – приказала она.

Вся ее разнесчастная жизнь, унижение и бедность соединились в горючую смесь, теперь стучавшую в сердце и требующую выхода.

– Жлоб! – сказала она ему. – Жлоб с деревянной мордой! Если ты сию минуту не откроешь дверь…

Он не двинулся с места, криво улыбаясь. Слово «жлоб» задело его, напомнив деревенскую юность. И еще он подумал, что никогда не сравняться ему с ловкими городскими парнями по манерам, уверенности в себе, даже по языку…

– Работать хочешь? – он поднялся, наступая на нее.

Римма схватила со стола массивную настольную лампу и швырнула на пол. Звон разбившегося стекла испугал мужчину, и он застыл на месте. А Римма, не помня себя от ярости, стала хватать со стола все подряд: папки с документами, вентилятор, мраморную подставку для карадашей… Все это добро с грохотом летело на пол.

– Подонок! – орала она при этом. – Да я сдохну скорее! Жлобяра немытая! – Графин взорвался, ударившись о пол, как бомба, окатив их водой. – Открой дверь, падла! – взвизгнула она. – Убью!

Мужчина долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Руки у него тряслись. Дверь наконец распахнулась, и Римма, бурно дыша, пронеслась мимо бывшего начальника, изо всех сил пнув его каблуком в ногу. Запоздало подумала, что он может опомниться и дать сдачи. Не дал.

Она пыталась шить людям, но безуспешно – люди с деньгами предпочитали фирменые шмотки, а нищим нечем было платить. Мыла посуду в баре. В новом мире экономической свободы она себя не нашла. Иногда у нее не было денег даже на троллейбус, и она забегала к Людмиле перекусить. Она все время испытывала голод…

Идя на встречу с Волошей, она вытряхнула из ящиков всю старую косметику, пересмотрела все свои платья… Ей хотелось плакать от мысли, как унизительно быть бедной.

– Да к нему теперь на хорошей кобыле не подъедешь! – доносился издалека жизнерадостный голос деловой женщины. – Ты знаешь, сколько этот подонок хочет за визу? Это же полный абзац!

…Каждый день она просматривала объявления о работе. Чертежники никому не были нужны. Нужны аудиторы, программисты, учителя иностранного… секретарши до двадцати пяти… Знаем, что это за работа! А, кроме того, ей уже давно не двадцать пять.

«Какая дура! – сверлила мысль. – Почему она выбрала Виталика? Молодая, глупая, романтики захотела. И получила! А Волоша Смолянский был такой… такой… незначительный! Влюбленный, покорный, с собачьими преданными глазами». Римма чувствует раздражение – если бы он тогда вел себя по-мужски… как бым Виталик…

«Идиотка! – одергивает она себя. – Если бы он вел себя, как Виталик, он и был бы Виталиком! Ну, почему нас, баб, всегда тянет на яркую дешевку?»

Она вздыхает, уже в который раз, – прямо наказание какое-то, как больная лошадь.

… – А что ты можешь делать? – спросил Волоша, выслушав ее сбивчивую просьбу о работе и без улыбки глядя на нее… хотя, какой он теперь Волоша! Владимир Иннокентьевич. Римма избегала называть его по имени.

– Все, что угодно, – ответила она.

– Так не бывает. Бухгалтером сможешь?

– Наверное, не смогу.

– Вот видишь. А на аудиторские курсы пойдешь?

– Я не против, – говорит Римма, стараясь придать голосу твердость.

– А чем ты занималась до сих пор?

– Шила, торговала на рынке («Прятала лицо от знакомых», – добавляет мысленно), работала в парфюмерном отделе… (Пока заведующая не выставила на улицу, приревновав к мужу.) В банке деньги считала…

– И…?

– У меня не очень хорошо получалось.

– Почему?

– Не знаю, почему. У твоей Светы получилось бы лучше.

– Понятно. А что бы ты хотела делать? – Он окидывает ее оценивающим взглядом.

Римма вспыхивает и думает: «Ну и пусть! Я на все согласна. Не шпалы же укладывать».

Какие шпалы? При чем тут шпалы?

Смолянский рассматривает ее лицо, переводит взгляд на плечи, грудь… Римма чувствует себя рабыней, выставленной на продажу… неправда, не рабыней, не живым человеком, а вещью, товаром, так как во взгляде Смолянского нет той особой «мужской» заинтересованности… взгляд у него, как… у купца, а не у того, прежнего Волоши Смолянского.

– Еще вина?

Он, не дожидаясь ответа, наливает ей красного. Смотрит, как она залпом осушает свой бокал… с удовольствием смотрит… Римме все равно. Она опьянела и теперь может взглянуть прямо ему в глаза…

– Пошли! – поднимается Волоша и бросает на стол деньги. – Паша, привези ключ от «Промыслов», – приказывает он в телефон.

«Какие еще промыслы?» – думает Римма. Она чувствует приятную расслабленность после хорошего обеда и вина, и ей никуда не хочется идти…

Он привез ее к бывшему магазину «Народные промыслы», давно закрытому, с темными немытыми окнами. Была поздняя осень, ноябрь, кажется, сыро и ветрено. Паша, парень в черной кожаной куртке, завидев машину хозяина, выскочил с ключами из потрепанного «Порше». Дверь отсырела и подалась с трудом, натужно заскрипев.

Они вошли – Волоша впереди, Римма за ним. Павел остался на крыльце. В лицо пахнуло сыростью подвала. Волоша включил свет. Загорелась тусклая лампочка на длинном шнуре, свисающем с потолка, и осветила неприглядную комнату, пустую, если не считать кучи мусора под окном-витриной – битый кирпич, старые газеты и осколки стекла.

Римма недоуменно озиралась. Две двери вели в подсобную комнату и туалет… Волоша дернул ручку сливного бачка… в трубах что-то заскрежетало, заухало, и из бачка ринулся поток ржавой воды… Неприлично розовый обмылок сиротливо лежал на умывальнике, и чьи-то громадные резиновые сапоги валялись в углу.

«Вот и вся романтика», – подумала Римма, трезвея.

– Приобрел по случаю, в счет уплаты долга… – сказал Волоша, и она вздрогнула. – Были кое-какие мысли, да руки так и не дошли, а тут обвал на бирже, не до того было. Уже два года стоит. Возьмешься?

– А что делать надо?

– Ты помнишь, что тут было раньше?

– Сувениры… кажется.

– Правильно! Торговая точка была, магазин. Ну, вот и открывай магазин. Не обязательно сувениры, торгуй дамским бельем, косметикой, всякими вашими штучками… Рынок – хорошая школа, даже если ты был двоечником.

– А деньги?

– Ты давай сядь, прикинь конкретно и реши, чего надо, в смысле ремонта, мебели, рекламы, и звони через… Ну, как закончишь, так и звони, обсудим. Возьмешься?

Римма, протрезвев окончательно, смотрела на него, чувствуя, как захлестывает ее жаркая волна благодарности. Свое дело… Об этом она даже мечтать не могла. Хозяйка! Да она из этой помойки…

– Возьмусь! – выдохнула она. – Конечно, возьмусь! Спасибо тебе, Волоша!

Она назвала его полузабытым именем, и им вдруг показалось, что не было этих десяти? двенадцати? лет… Они стояли совсем рядом, и Римма чувствовала запах влажной шерсти от его пальто, лосьона, чуть-чуть вина… смотрела в его круглые светлые глаза… видела, как он сглотнул, как дернулся его кадык. Римма прекрасно знала, что испытывают мужчины, глядя на нее. Когда-то, по молодости, она думала, что выбирает она… потом поняла, что не так все просто. Выбирает свободный человек, а бедность и свобода – понятия несовместимые. Выбор бедняка диктует экономика…

Когда-то она сделала «свободный выбор» и выбрала Виталика Щанского. Хотя, наверное, это он ее выбрал. А сейчас она выбрала бы Смолянского… И это был бы «экономический» выбор. Но это теория, а на самом деле, попадись ей второй Виталик…

«Не знаю, – говорит себе Римма, – ничего не знаю! И чем дольше живу, тем меньше понимаю…»

– С твоими данными можно жить припеваючи, – говорила ей приятельница, танцовщица в ночном клубе, некрасивая, но умная девушка по имени Риека. – Мне бы твою внешность, я бы уже давно где-нибудь в Париже толпы собирала. А хочешь, иди к нам в кабак!

– Кем? – спросила Римма.

– Стриптизершей!

– Не хочу!

– Брезгуешь?

– Возраст! Сбросить бы десяток годков… – врет Римма, а про себя думает: «Не дай бог!»

…Они стояли друг против друга в тусклом свете полумертвой лампочки… совсем близко… Смолянский снова сглотнул. Ей казалось, она слышит, как колотится его сердце.

«Я готова… на все, – сказала она себе. – Прямо здесь, на полу, за неимением ничего более подходящего. С ним – да. Сто раз да! Потому что он…»

Тут зазвонил его мобильник, и оба вздрогнули. Мысль не додумалась до конца, и момент был упущен.

– Да! – сказал Смолянский хрипло, прикладывая к уху крошечный мобильный телефон. – Да! Слушаю. Да, я. Что? Кто сказал? – в голосе его появились жесткие нотки.

Римма вздохнула, то ли с сожалением, то ли с облегчением. Он был уже не с ней. Он уже забыл о ней, как всякий мальчик-мужчина забывает о женщине, когда играет в свою любимую игру – бизнес, политику или науку.

* * *

…Они встретились через две недели. Римма представила на его суд «бизнес-план». Он улыбнулся, услышав это слово, смотрел доброжелательно, но что-то ушло… ушло… дышал он ровно и слюну не сглатывал… и Римма поняла, что теперь она для Волоши Смолянского такой же деловой партнер, как и давешняя Светлана Андреевна. Только и всего.

* * *

Она стремительно шагала по улице, не шла, а летела – в расстегнутой серебристой шубке, в узкой юбке с высоким разрезом, отбрасывая волосы резким движением головы. Темно-синий шелковый шарф знаменем развевался за спиной. Она остановилась у лотка с цветами, купила веточку розовой азалии. Прижала к лицу, вдохнула влажный травяной дух и подумала, что все у нее хорошо – и личная жизнь, и работа, и будущее. Если бы не люди на улице, она бы побежала припрыжку, да еще бы и проскакала на одной ножке. Ее провожали восхищенными взглядами…

Хватит! По законам жанра, подобное нагнетание положительных моментов ни к чему хорошему не приводит. Это знают все те, кто обладает хоть каким-то жизненным опытом. В жизни каждого человека непременно была бабушка или тетушка, своя или чужая, а то и просто соседка Мариванна, которые говорили: «Ш-ш-ш! Угомонись! А то как бы плакать не пришлось!».

Вдруг Римма остановилась, словно наткнулась на невидимую стену. Взгляд ее был прикован к живописной паре, входящей в ресторанчик «Арарат», где хозяин – друг Игоря, Вердик Хачатурян, и куда он, Игорь, приводил ее на смотрины. Мужчина, бережно поддерживающий под локоть женщину, был не кто иной, как ее любимый человек Игорек Полунин, а женщина – не кто иная, как ненавистная Старуха.

У Риммы потемнело в глазах и показалось, что земля уходит из-под ног. Она с трудом удержалась, чтобы не броситься к ним и не вцепиться в соперницу. Она видела, как Игорек что-то сказал, открывая дверь и пропуская ее вперед, а Старуха засмеялась. Они вели себя как старые добрые друзья и любовники, связанные тысячей невидимых нитей…

Игорь не звонил ей уже два дня. Правда, они поссорились, и она кричала ему: «Пошел вон! Ненавижу!» А он, вместо того, чтобы, как всегда, сгрести ее в охапку, закричать: «Заткнись, дурында! Я тебя тоже ненавижу!», занести в спальню и бросить на кровать и потребовать: «Немедленно издай звук «сит»!», обиделся, подхватил с вешалки в прихожей свое пальто и затопал вниз по лестнице. И Римма вздрогнула от стука захлопнувшейся двери.

Глава 5

Фаворит. Крестный отец

Знатный родом, знаток всех законов, поэт, искусный рассказчик, решительный, знающий различные ремесла, человек с великими замыслами, имеющий огромную силу, свободный от зависти, щедрый, преданный друзьям, склонный к праздничным сборищам, сильный, не пьющий хмельного, мужественный, способный руководить женщинами, но не попадающий под их власть, свободный от тревог – таковы достоинства мужчины.

Камасутра, ч. 1, гл. 50. Рассуждения о помощниках, посетителях, о тех, кого не следует допускать, и о причинах посещения

– Алексей Генрихович, едешь с нами! – распорядился Фаворит. – Ты, Василий, тоже. Отказов не принимаю. Финансист уже давно о тебе спрашивает, да и тебе полезно, посмотришь, как люди живут. По коням! – распорядился он зычно, но от проницательного Добродеева не укрылась некоторая озабоченность Ивана Федоровича.

«Не иначе, как эта… цыганская красавица, – подумал он. – Cherche la femme[6 - Ищите женщину – фр.]! Интересно, интересно… Ничто не ново под луной», – сказал он себе философски и полез в машину. Его разбирало любопытство, но спрашивать сразу он не стал, решив выбрать для этого подходящий момент. Одно было ясно: неспроста они едут к Финансисту, ведь еще утром Иван сказал, что, видимо, подхватил грипп, и сразу же после встречи – домой баиньки.