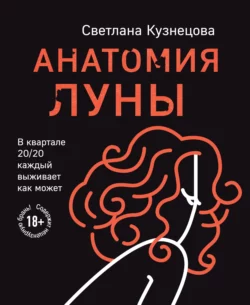

Анатомия Луны

Анатомия Луны

Светлана Леонидовна Кузнецова

Очень личная история

Он – художник на грани декаданса. В его полотнах афроамериканцы насилуют Мону Лизу и темное Средневековье наступает в любой солнечный полдень.

Она – Рыжая Ло, муза чердачных мастерских и неизменная жительница притонов.

Их любовь – единственное чудо в квартале 20/20, где каждый выживает, как умеет…

Светлана Кузнецова

Анатомия Луны

Фото автора на обложке – Яна Пилипчук

© Кузнецова С., текст, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Всего полтора процента населения Земли рыжие. Носители рецессивного гена, которому, по данным генетики, около ста тысяч лет. Наследники неандертальцев, населявших холодную Европу черт знает когда. Две копии рецессивных аллелей на шестнадцатой хромосоме.

– Ло, ты ведешь себя так, будто у тебя красный перец в заднице, – говорила мать. Мать была не права. Медноголовые – самые робкие люди на планете. Вы полагаете, мы провоцируем вас. Но заметьте: мы проходим тихо, с пламенем своих волос и снегом своей кожи, мы молчаливо несем свои повинные головы, это вы провожаете нас взглядом и представляете черт знает что. Как мы без огня поджигаем, собравшись на всемирный шабаш рыжеволосых, двести тысяч кубометров леса?

– Эй, Ло, а ты везде рыжая? И шерстка там тоже? – кричали подростки мужского пола и роняли меня в снег, дергая за лямки школьного рюкзака. Абсолютные стопроцентные гомо сапиенсы, наполненные доминантными генами и спермой, которую некуда девать. Успокойтесь уже, ублюдки. Истинные наследники рецессивного неандертальского гена медные с головы до ног.

Теперь над потолком моей комнаты – чердак, с голубями. Они там копошатся, курлыкают «урлурлу» и порхают, будя меня по ночам. В них кишат паразиты. Прежние квартиросъемщики оставили в углу гнилые ботинки и мусор. Сметать в совок отходы чьей-то чужой жизни – стоит ли на это тратить силы… Мне хватает мусора в своей. Я просто сижу на продавленном тюфяке и смотрю смотрю в одну точку. А вечером на тюфяк ложусь и смотрю в точку на потолке. Позволяю себе бумажный стаканчик кофе по утрам и тарелку вареного риса на ужин. Все, что у меня есть, – этюдник и потертый рыжий чемодан с наклейками. Чемодан не такой рыжий, как мои волосы, он, скорее, палевый, с примесью фуксии. Сделан из шкуры облезшего французского бульдога, как шутила мать. А наклейки с мировыми достопримечательностями (похожий на пряничный домик буддийский храм Джоканг в Лхасе, Эйфелева башня и все такое прочее) остались со времен детства – тогда я еще мечтала попутешествовать по планете.

Помню, как задалась вопросом, какого цвета Эйфелева башня. И теперь с шестилетнего возраста ношу в себе это бесполезное знание – Эйфелева башня «эйфелевого» цвета. Да, официально запатентованный коричневый оттенок бронзы. Черт, меня после этого стала мучить тревога: а что, если я смешаю краски, получу этот «эйфелевый» и начну им рисовать? Вдруг тогда за мной придут и скажут: «Девочка, ты нарушила охранную силу патента, удостоверяющего исключительное право владения этим цветом, мы должны как-нибудь наказать тебя». Но я все равно смешала краски и добыла чертов «эйфелевый» – на всякий случай, втайне от всех. Я сильно тревожилась, но все равно рисовала.

Кто знает, может, мать была права и у меня в заднице и впрямь красный перец. Именно из-за него я здесь, в квартале 20/20.

В моем чемодане – опасная бритва, гаджет, чтоб узнавать новости с той стороны, пара платьев, пара трусов, пара колготок, потертые джинсы, кофта из черного мохера, фотокарточка матери и один на все случаи жизни лифчик, который, впрочем, нужен мне не для того, чтобы поддерживать груди, которых у меня почти нет, а чтобы скрывать от мужчин свои острые соски.

Из двух платьев, что были в моем чемодане, я выбрала серое, из рибаны, до лодыжек. Мне всегда казалось, что это платье приглушает мою рыжеволосость, эту мою ненамеренную, данную мне природой экзистенциальную провокационность. Быть может, воины здешних подворотен не тронут кроткую в сером, даже если она рыжая.

Я в принципе не собиралась слезать с тюфяка в течение всей грядущей зимы отчасти потому, что так и не смогла завести пальто, а отчасти потому, что… хотя черта с два я тут перед вами буду объясняться. Не собиралась, и все тут. Но в тот вечер я все же накинула черную мохеровую кофту – самую теплую вещь из своего чемодана, – надела свои единственные, тоже черные, ботинки, доставшиеся мне от девочки-подростка, какой я, подумать только, была совсем недавно (от нее, робкого и самую малость взбалмошного существа, не осталось ничего, кроме хрупкости и рыжих волос), и отправилась в чайхану. Черт, ведь кто-то из них искал натурщицу с рыжими волосами. Это давало надежду, что я все-таки не умру с голоду этой зимой. Будет бумажный стаканчик утреннего кофе, рис и, может быть, даже выпивка – изредка, по воскресеньям.

В ноябре здесь вечные потемки и слякотная мерзость. Река и залив совсем близко. От ветра можно укрыться лишь в узких переулках. А на более широких улицах ветер скидывает с низко посаженных карнизов бумажные стаканчики с остатками водки и кофе.

Медленно проезжает черный «Кадиллак» – правый передний габарит умят битой до трещины на капоте. В колонках ревет гангста-рэп. Я иду и улыбаюсь своим ботинкам, чтобы не было так страшно. Во всем этом – в простеньком и самоуверенном ритме, в промозглом ветре, пронизывающем до костей, в этих вонючих подворотнях – я чувствую биение жизни, оно все беспощадно живое. Эй, Ло, когда тебя будут убивать, как тебе вести себя? Завыть на Луну, тихонько заплакать, достать из кармана опасную бритву или просто улыбаться по-идиотски?

Квартал 20/20 – гетто для оборванцев и подонков, потенциальных завтрашних мертвецов; квартал таджиков, что держат шиномонтажку на углу Пехотного и Литейщиков, евреев, что делают в своих забегаловках шаверму из собачатины и торгуют фальшивыми документами, китайцев, что промышляют героином и держат бордели за Каналом; квартал индусов, что плечом к плечу с русскими ублюдками дерутся стенка на стенку за Тарповку с латиносами, швалью, живущей за чертой Латинского проспекта; квартал, где собрался сброд со всех концов мира, все с ножами, кастетами, топорами для рубки мяса, обрезами и дробовиками, все любители табака, выпивки, шмали и прочей наркоты любого сорта; квартал шлюх, которые дают за еду, стариков, что питаются из мусорных баков; квартал, где в ходу и деньги, и бартер, и торговля всеми пригодными для удовлетворения похоти дырами; даже блюстители порядка не суются в это гетто, пропахшее мочой, гнилью, дымом уличных костров, потом шлюх и безбашенных ублюдков, готовых умереть хоть сегодня. Только здесь понимаешь, как идеален мир за пределами квартала 20/20. Впрочем, пошел он на хер, ваш идеальный мир.

Я подхожу к доходному дому в Пехотном переулке. Косые уступы крыши, ребра эркеров, длинные окна, ржавые желоба и водосточные трубы. Этот дом цвета кровоподтека – обшарпанный модерн начала ХХ века. В его цокольный этаж мне и надо. Четыре ступеньки вниз. Тяжелая дверь. Полуподвальное помещение в клубах табачного дыма. Два окна под самым потолком. Из того окна, рядом с которым стою я, видна лишь кашица грязного снега на мостовой да кусочек серого карниза. Этот бар все называют чайханой потому, что его прежний владелец был родом из среднеазиатских полупустынь, из тех мест, где чахлые кусты, суховей да клочья колючей травы. Бывшего владельца давным-давно убили китайцы, китайцев замочили латиносы, а потом сюда пришли русские и всех поставили на место. Теперь бар и весь этот дом-кровоподтек – под русскими ублюдками. Только вот бар по-прежнему называют чайханой – по старой памяти. Здесь тусуются горькие пьяницы (ведь тут самая дешевая водка во всем квартале) и местные неприкасаемые – вечно укуренные живописцы со своими то ли натурщицами, то ли шлюхами, что в сухом остатке одно и то же. Они не любят слова «художники», здесь оно отдает безысходностью и позором. Но кто же они тогда такие? А никто. Грязь под ногами, то же, что каста неприкасаемых в Индии. Эти нищие неудачники, никому во всем мире не нужные, занимают обшарпанные комнаты на верхних этажах доходного дома в Пехотном, и у них вряд ли есть что-то за душой, кроме холстов, растворителей, красок и травки в целлофановом пакетике, они беднее церковных крыс. Взять с них нечего, и говорят, даже русские ублюдки, хозяева этого места, за отказ отдавать арендную плату избивают их сапогами по головам в щадящем режиме. Плюс в том, что в доходный дом в Пехотном переулке не суются латиносы – кровные враги русских ублюдков. Это гавань спокойствия, лунная долина Планка посреди бушующих бурь, хотя за это место когда-то велись войны, сильно, говорят, поубавившие численность местных банд.

Я наслушалась всех этих бандитских, с уклоном в культурно-исторический экскурс историй в местной булочной от стариков-старожилов, которые живут в квартале 20/20 потому, что родились здесь и им некуда деться. Эта булочная – странное место, хотя бы уже из-за того, что ею владеет китаянка. Я прихожу сюда за рисом, а старики – за половинкой булки. В полумраке слякотного ноября, в подворотне у булочной, они затягиваются окурками, подобранными возле мусорных баков, и беседуют друг с другом: «Вечер добрый, дорогой друг! Вы, я смотрю, бороду начали отращивать?» – «Да бросьте… Разве это борода? Это так, инсинуация».

В полутемной, насквозь прокуренной чайхане трындят о своем нищеброды в прожженных пеплом растянутых свитерах. Ободранные живописцы несвежи и угрюмы от вечного похмелья, как парижские докеры времен Виктора, мать его, Гюго. Но все эти голодранцы всегда находят способ раздобыть некоторое количество бабла, чтобы тут же спустить его на выпивку, табак и травку.

Тут я его и увидела – в углу, с сигаретой в зубах и кольцом в ухе. Предельно мрачный, он задумчиво макал указательный палец в лужицу на столе. Лохматый, как обычно. Резко очерченные крылья выдающегося носа. Большой лоб с буграми у висков – лоб у него всегда был похож на поверхность стиральной доски. Только вот откуда-то взялась эта спутанная черная бородища флибустьера, годами не сходившего с палубы на сушу. Да, похоже, он тут не просыхал. Он вытаскивает изо рта сигарету и опрокидывает в себя стакан. А я не отвожу глаз от него. Сколько же я не видела его? Шесть лет. Семь месяцев. Восемь дней. А это, черт возьми, как ни крути, пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь часов.

– А, рыжая… – Ольга, проходя мимо, невзначай задевает меня плечом.

Тут все знают Ольгу. Слава идет впереди нее. Брюнетка с блудливыми бедрами. И только я одна в толк не возьму, кто она здесь такая. Все, что я о ней знаю, – имя. Я в этой чайхане впервые в жизни.

Позавчера она заметила меня у кофейни на Литейщиков и подошла. Я как раз допивала свой утренний кофе из бумажного стаканчика. Ну да, Ольга – теперь буду знать. Ей чуть за тридцать. Она вечно торчит в чайхане русских ублюдков. Но понять ее статус среди странноватой местной шоблы не так-то просто. Она для них вавилонская блудница? Страстно желаемая модель с какой-то сучьей, яркой, пышно-барочной красотой? Что-то вроде стряпчего, что с материнским рвением обделывает их делишки? Все, вместе взятое? В ней есть что-то индейское – в чуть раскосых глазах, в смуглой коже, в черных, как обсидиан, и гладких, как стекло, волосах.

Ольга меня не упустила. Для нее я рыжий экземпляр, натура, которой так не хватает кому-то из чайханы. «Приходи в среду в Пехотный переулок», – сказала мне она тогда.

Кроме выпивки, табака и травы, их притягивает только одно – красота. Разумеется, ее они мыслят по-своему, ведь у них диковатое, вывернутое наизнанку воображение. Идеальные пропорции, золотое сечение Фибоначчи? Да бросьте, плевать на все это. Даже если ты прекрасен, они высмотрят в тебе изъян и утрируют его на холсте. Такие уж люди. Они любят бугристые лбы, квадраты челюстей, желваки, бурые натруженные руки бакенщиков, анатомические странности. Они могли бы счесть прекрасным вон того лопоухого сморчка, что роется в мусорном баке. Жизнь не может считаться уродством.

Теперь Ольга смотрит на меня насмешливым взглядом и кивает на флибустьера с бородой:

– Гроб искал рыжую. Улыбнись ему, дура, и месяц по крайней мере тебе будет что есть.

Покачивая бедрами, она уплывает в табачном дыму. На ней платье из густо-синего сатина, открывающее спину. А спина у нее крепкая, узкая, с глубокой ложбинкой, вся усеянная коричневыми родинками.

Они все здесь называют его мудацкой кличкой – Гроб Гавриил. Но я знаю, что он самый обычный Гаврила Гробин. С ним мы когда-то ходили на свалку оживлять мертвых чаек. Та свалка была за чертой города нашего детства. С тех пор, как мы были там в последний раз, прошла вечность. Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь часов.

Он наконец замечает мой следящий взгляд, и его густые брови сдвигаются в мрачном удивлении. Опрокидывает еще стакан. Ни тени улыбки. Всю дорогу этот хмурый взгляд – взгляд злого тролля. Значит, узнал, нет сомнений.

Я единственная рыжая во всей этой прокуренной чайхане, и я лучше всех знаю, зачем ему рыжеволосые девки. Все они для него – бледные копии меня.

Хорошо, тролль, я подожду, пока ты налакаешься и наберешься смелости и злости. Сажусь за свободный стол. Мне бы, конечно, хотелось немного выпить, но у меня нет денег на это, поэтому я смотрю в пол и просто слушаю обрывки чужих разговоров.

– Эй, Борис, исполни Толстого! – кричит кто-то за соседним столом. И на столешницу взбирается пьяный и огромный, как африканский слон, Борис, достает из ширинки своего толстого и ссыт на пол. Кто-то запускает в Бориса ботинок.

Грустный человек, с залысинами на висках и щетиной в стадии перерождения в клочкообразную бороденку, предельно изможденный (прямо как труп погибшего в Бухенвальде мальчика), глядит в точку и бормочет:

– Пятно в центре требует особенного цвета…

– Сделай синим…

– Вы слышали, индус расквасил морду латиносу у пирсов…

– А что там с африканцем?

Они все ждут какого-то африканца. Говорят, он единственный во всем квартале торгует до того улетной травой, что курильщикам сносит крышу. Говорят, он в контрах с латиносами. Тут все с ними в контрах, но африканец не так, как все, а каким-то особым, личным образом. Мне хочется уйти. Мне совсем не нужны эти пьяные разговоры, эти бесполезные знания о латиносах, африканце и шаверме из собачатины (еда, прочем, вполне годная, если привыкнуть). Я поглядываю на Гроба. Но там все безнадежно – он уставился в окно. О чем он, твою мать, только думает? Он, похоже, упился до потери связи с реальностью. Так и есть – ушел в свой мир. Там, в его гудящей башке, безлюдно. Люди, если и есть, ничего не значат: расплывчатые пятна, так, штришки. Лишь золотистые зайчики на стаканах и желтые блики уличных фонарей имеют значение. Они тут все, включая, разумеется, и его самого, сдохнут, не дожив до тридцати, от выпивки, наркоты или пневмонии. Их никто не вспомнит. Через сто лет за их мазню никто не станет выкладывать миллионы на аукционах. И все они, разумеется, это знают. Иначе их здесь не было бы.

А ко мне уже подошел грустный, с залысинами «труп мальчика из Бухенвальда», отодвинул стул и представился:

– Я Сатанов. Давай выпьем, рыжая?

Он подсел ко мне помолчать и немного потрогать мою руку. Допивает, морщится. Потом, вдруг вспомнив, что хотел меня угостить выпивкой, забирает с соседнего стола, прямо из-под носа увлеченно болтающего Бориса, использованный стакан, ставит передо мной и наливает.

– Пей, рыжая. Может быть, мы с тобой еще и покурим сегодня… если придет африканец…

– Человек из Африки? – я пытаюсь поддержать этот не интересный ни ему, ни мне разговор.

– Да какая там Африка… – он, безнадежно взмахнув рукой, вздыхает: – Федька Африканец, из русских ублюдков.

До меня наконец начинает доходить, что и африканец, и русские ублюдки – имена не нарицательные в этих местах.

Но в тот вечер никакой Федька Африканец так и не появился. И все до утра довольствовались самогоном из картофельных очисток, настоянным на полыни с фенхелем и перегнанным через самодельный дистиллятор, – таков местный вариант абсента. Горькая полынная водка дарила им чувство полета над ночной ноябрьской мостовой, хотя порой и приводила к бешеным вспышкам агрессии (ведь количество токсичного галлюциногена туйона в здешней полынной водке зашкаливало). Абсент тут пили и неразбавленным, и с толченым льдом, от которого он, изумрудно-прозрачный, мутнел.

– А знаешь, рыжая… – У Сатанова заплетается язык, он гладит меня по руке и говорит что-то нечленораздельное про времена колониальных войн в Северной Африке. – В те времена абсент давали французским солдатам для профилактики малярии. Но особенное пристрастие абсент всегда вызывал у женщин – еще бы, идиотки пили его хоть и по чуть-чуть, но не разбавляя, чтобы окуклиться мгновенно… Корсет не позволял много: дамы не желали раздувать животы. И только шлюхи хлестали, сколько хотели, ведь им платили не за сидение в корсетах, а за их отсутствие. На тебе же нет корсета, рыжая?… Ты правда такая тоненькая?

Сатанов тянется через стол, чтобы пощупать меня (он выпил слишком много и уже не может сообразить, что нужно просто подвинуть стул). Тогда Гроб наконец встает и, бросив на меня полный ненависти взгляд, идет к выходу. Но он забыл верхнюю одежду. Спотыкаясь, возвращается и напяливает на себя, не попадая в рукава, это серое нечто с капюшоном, по виду снятое с бомжа, умершего у мусорного бака.

Я тоже встаю, но Сатанов успевает схватить меня за локоть. Его изможденные пальцы цепки, как в предсмертной судороге.

– Ну куда ты, куда? Разве я тебя обидел? Я нечаянно.

Вдруг Сатанов выпускает мою руку, надсадно кашляет и отвратительно сплевывает в носовой платок. В этот момент я, сдернув со спинки стула свою кофту, убегаю и у самого выхода хватаю Гробина за рукав.

– Давай, давай! Бери себе рыжую… нужна она тебе… – проследив за нами усталым взглядом, бормочет Сатанов и роняет голову на стол.

* * *

Он отнял свою руку, едва мы вышли. Идет, пьяно спотыкаясь о выбоины тротуара, тяжело дышит и молчит. Снег растаял, под ногами лужи, и какая-то промозглая мразь сеется с неба. Я совсем замерзла в своем сером платье, поверх которого не слишком теплая мохеровая кофта. Мне надоело, бесцельно нарезая круги, шляться мимо всех этих вонючих подворотен. И я говорю:

– Так тебе нужна натурщица или нет?

Гроб вдруг останавливается. Берет меня за плечи, встряхивает с яростью. И, выплеснув злость, утыкается носом в мои волосы.

– Как же ты меня нашла? – мычит он, вот-вот готовый разрыдаться. Зачем он так налакался?

– Господи, дурак, да я не искала тебя…

– Таких случайностей не бывает.

– Бывает. Пойдем, я провожу тебя, а то ты упадешь где-нибудь и замерзнешь на хрен.

Он становится покорным. Позволяет взять себя под руку и самоуверенно показывает пальцем направление – «туда». Но уже на следующем перекрестке выясняется, что нам «не совсем туда».

Это странное занятие – угадывать дорогу по бессознательным движениям пьяного. Все равно что вести неуправляемое судно, тут нужна дьявольская интуиция. Тебя сносит с ним вместе не в ту подворотню, но ты вовремя спрямляешь путь, замечая тупик и догадываясь, что навигация дала сбой и штормовая волна захлестнула неуправляемый корабль.

Наконец мы приходим туда, откуда пришли, – к чайхане. Мы все-таки нашли единственно верное направление. Оказывается, он живет в русском доходном доме, в квартире на предпоследнем, четвертом, этаже. Преодолеваем темную парадную. Спотыкаемся о ступени. Пытаемся наблевать в углу (я одергиваю). Ругаем русских ублюдков, что экономят на освещении. «Тихо, мудак!» – толкаю я его. А он вырывается и кричит: «Ублюдки, вы все ублюдки!» Падает. Я его бужу и снова тащу по заплеванным лестничным пролетам, по коридору… Я бесконечно устала от всего этого. И почему мы все такие мудаки? Мудаки с разбитыми вдребезги жизнями. Может, даже хуже – гной человечества. Это прелестное человечество, обитающее там, за пределами квартала 20/20, давно устроило бы суд над нами, просто не может до нас, сволочей, добраться. А я надеюсь на невозможное – в самый разгар судилища, когда разгоряченное прелестное человечество потянется к ножам и веревкам, из темного угла вдруг выйдет боженька, устало посмотрит на всех, вздохнет и оправдает нас равнодушным взмахом руки.

Квартира, состоящая из одной огромной, как ангар, комнаты, кухни и туалета с душем, не заперта. Нащупываю выключатель и натыкаюсь на ведро. Грохот.

– Какого черта у тебя здесь ведро?

– Нужно, – это все, что он может промычать.

Кровати нет. Только полосатый узкий матрас на полу. Нестираная простыня сбита в кучу. Я сажусь на этот матрас, а он роняет себя рядом.

– Ты на этом трахаешься со шлюхами?

– Отстань, Ло, – мычит он.

Здесь когда-то был дубовый паркет. Но теперь добрая половина паркетин выковыряна, и в пыльных углублениях копится «труха». Он что, охотился за мышью под полом? Или разжигал из паркета костер зимой, когда в щели рассохшегося окна поддувал ветер и плохое здешнее отопление не спасало? Бессмысленно искать причины всей этой разрухи. Она просто есть, и все.

В углу – этюдник и несколько холстов на подрамниках под свежей грунтовкой. В другом – уроненный трехногий мольберт, а под ним ноутбук. Здесь все беспорядочно завалено каким-то дерьмом – тубы с краской, пластиковые бутылки с растворителями и льняным маслом, грязные тряпки в пятнах, мастихины и кисти всех сортов, часть их отмокает в банке со скипидаром – он ударился в загул и напрочь забыл их вынуть? У матраса на полу валяются карандашные эскизы и один подмалевок умброй на холсте, с проступающими нервными, торопливыми и схематичными контурами рисунка. Само собой, он нарисовал это не здесь. Он всегда любил улицу, любил торчать на холоде часами, держа то кисти, то сигарету в зубах. Я узнаю дом на этом холсте – он в соседнем переулке. Как почти все дома в квартале, он старее самого мироздания – построен в середине ХIХ века. Кажется, если верить старикам-старожилам, что тусуются в булочной, это то ли бывшая больница для туберкулезников, то ли приют для престарелых проституток и раскаявшихся гувернанток – или наоборот, какая, на хрен, разница… Стрельчатые башни, мрачная неоготика, какое-то цыганское кладбище – да, такую мразоту писать только темно-рыжей тошнотной умброй…

Под облезшей батареей валяется изогнутая стеклянная трубка.

– Что это? Там, у батареи?

– Аллонж, Ло, аллонж, – бормочет он, обхватывает меня и укладывает лохматую голову на мои колени, приготовившись так и заснуть.

– Зачем он?

– Глупая…

Я смотрю в окно. На моросящую муть и отблеск желтого света от фонаря. Сквозь серое от пыли стекло все кажется таким странным, словно смотришь на испорченный дагеротип. Скорей бы зима. Скорей бы снег. Пусть занесет эту грязную слякотную ноябрьскую сучью туманную мразь. Я буду лежать на своем тюфяке, укрывшись всем, что только найду, и тихо замерзать под завывание штормового ветра с залива.

– Эй, Ло…

– Что?

– Ло, я ведь всегда… ну, ты знаешь…

– Да, знаю.

– Но я тебя не прощу, – вздыхает он и наконец засыпает, уткнувшись бородой в мои коленки.

Я спихиваю его, а он мычит во сне. Щелкаю выключателем, лампочка под потолком гаснет. Комната так и будет всю ночь освещена желтыми отблесками фонарного света. А я сгребаю в одну кучу его рисунки, сажусь под батареей и рассматриваю их под этой мутью уличного фонаря. В вентиляционной шахте подвывает ветер. Значит, ноябрьский залив штормит.

Что же это, на хрен, такое?.. боженька, заперший какую-то заветную кладовку на краю света и потерявший ключ от нее, затосковавший без причины, вдруг захотевший кладовку открыть, ломящийся в нее с неистовой силой, разбивающий кулаки о неподдающуюся дверь… Откуда эти нервические контуры, сделанные в такой спешке, будто за спиной стая волков зимней ночью? Зачем это все? Что в той кладовке? Непророщенные атомы лучшей вселенной? Их так хочется увидеть, но ключа нет. Нет образа в натуральную величину. Только мутная, бредовая, нервная попытка его ухватить. И все это, вся эта странная жизнь, – будто срисовывание пятен с изнанки собственных закрытых век. Он еще никогда не рисовал так… Что же ты творишь, боженька? Верни наконец ключ, не будь такой мразью… Ну, пожалей нас, мудаков.

Я передумала идти к себе. Лучше буду всю ночь сидеть тут, под батареей, сморкаться в кофту и вспоминать, как мы ходили на свалку…

Три километра за город, по размытой апрельской грунтовке. Молча. Хлюпая резиновыми сапогами по грязи. На свалке горели костры, простирались километры мусора и кричали чайки. А на западных границах мусорной империи бурлило озеро сточной воды, потемневшей от частиц грунта, неорганических солей и фенолов. Однажды мы нашли у ржавой трубы мертвую чайку. Я помню, как от ветра шевелился пух на ее брюшке. Мне до рези в сердце захотелось ее оживить. В сети было все: тонны контента про то, как хакеры воруют криптовалюту, про черные дыры и астероиды, летящие в космической ночи, про далекие острова и атоллы Океании… Но не было заклинания для оживления мертвых птиц, главного не было. А Гаврила Гробин стоял с блокнотом и карандашом и рисовал труп этой чайки. Да и то верно – неподвижный труп так удобно рисовать. Долгий золотистый клюв становился деревянным, в перьях заводились личинки. А потом нашу так и не успевшую ожить чайку сожрали крысы. Осталась только горстка перьев и птичьих косточек. Ну, и тот карандашный рисунок в блокноте.

Говорят, самой извилистой на этой планете была улица Снейк-Элли в Берлингтоне, что на берегу Миссисипи в штате Айова. Там, на отрезке длиной восемьдесят метров, дорога извивалась ужом – пять разворотов на сто восемьдесят градусов и два поворота под девяносто. Но все эти виражи – божья роса по сравнению с нашей грунтовой дорогой, что брала начало на окраине городка и терялась где-то в центре свалки. Три километра самой ухабистой грунтовки в мире. Самым опасным считался отрезок пути под холмом – там дорога шла вдоль глубокого оврага, край которого мусоровоз загребал протектором. Свалка была целым городом за городской чертой. Снег здесь всегда таял мгновенно – даже после самого обильного бурана. Чернели лишь островки грязных пористых сугробов. Небоскребы мусора. Полчища кричащих чаек. Курящиеся дымки костров – они горели здесь днем и ночью вместо мусоросжигательного завода. Но мусор все наступал, все множился, все отвоевывал территорию, разрастался неприкосновенными священными курганами. И костры уже казались просто чем-то вроде местных печек для обогрева крыс. Среди всех этих мусорных кварталов петляла грунтовка – десятки километров по лабиринту свалки, липкая грязь от растаявшего снега и ямы, глубокие, точно карстовые провалы. Дорога терялась где-то в самом сердце свалки – там, где священные курганы высились, как Гималаи, и куда хода не было ни человеку, ни мусоровозу. Может быть, погребенные под тоннами древнего мусора там обитали мутировавшие слепые паразиты с хвостами глубоководных скатов, неведомая форма земной жизни.

Сегодняшний Гроб не стал бы рисовать труп. Наверное… Я ничего, совсем ничего не знаю о нем. Я жмусь к батарее, смотрю на эти захлебывающиеся контуры и слишком хорошо понимаю одно: его бесит неподвижность, он сатанеет от какого-то нетерпения. С каких пор он стал таким сумасшедшим?

* * *

Он открывает глаза и обнаруживает меня под боком, спящую. Холодок в горле. Утраченные воспоминания о вчерашнем возвращаются в гудящую башку. «Твою мать… твою чертову мать…» – Вставая и пошатываясь, Гробин идет в душ и сидит там на полу, забыв про шумящую струю зачем-то открытого крана.

– Где твои картины? Они у тебя вообще есть? – спрашиваю я, когда он возвращается.

– На чердаке, – неохотно отвечает он.

Он глубоко втягивает ноздрями воздух, в режиме усиленных раздумий сдвигает густые брови и наконец решается спросить:

– Ты какого черта здесь делаешь, Ло?

Он о вчерашнем? Все забыл напрочь, упившись? Или это он вообще о моей гребаной жизни?

– Я хочу посмотреть картины, – говорю я.

– Зачем тебе это нужно, Ло?

Ну как же, Гробин… Свалка, мертвые птицы… Помнишь? Мы возвращались в город поздним вечером. А наши матери сушили нашу одежду и упрекали нас с криками, с порозовевшими от слез глазами, как и положено уставшим от одиночества женщинам. Моя – на нашей узкой кухне, твоя – на такой же узкой кухне, только прямо над моей головой, над перекрытием потолка. Голоса наших матерей пронзали дом, как взвизги труб альтово-сопранового регистра. В этом доме можно было услышать даже дыхание спящих соседей, он всегда был полон звуков.

А наши отцы, помнишь? Они пропали куда-то еще до нашего рождения. Эти пропавшие отцы представлялись нам кем-то вроде бабочек: как-то в промозглый день они вспорхнули на подоконники наших матерей, укрылись от ветра и дождя в шторах, а едва закончился ливень, улетели опылять новые цветы. Стоял апрель. В стенах дома под обоями копошились жуки-усачи. Нам обоим было двенадцать.

Гробин мрачно вздыхает. Приподнимает дощечку паркета у матраса и достает оттуда ключ от чердака: «Пошли».

Мы взбираемся на чердак, светя фонариком. Здесь невзрачный утренний свет пробивается сквозь слуховое окно. Опилки, мусор, голубиный помет, балки над головой и паутина. Какая-то бочка, какой-то верстак, половицы искрошились в труху, и нужно беречь ноги. Весь чердак заставлен холстами. Ни хрена ж себе, какая плодотворность… Накрытые тряпьем, они стоят, прислоненные к стенам. Как потрепанные жизнью, запылившиеся после сада земных наслаждений дамы полусвета под вуалями из драных простыней. Я приподнимаю одну из вуалей. Под ней гладкий портрет женщины с чуть раскосыми индейскими глазами. Аквамарин и чернь.

Я слегка разочарована, могло быть и лучше. По крайней мере мне когда-то казалось, что он мог бы написать нечто волшебное и бесчеловечное.

Гробин криво улыбается.

– Это Ольга. Борис любит ее рисовать.

– Так это не ты… – Я испытываю облегчение, но и страх тоже. Нарастающий страх вышибает почву из-под ног. Это всего лишь сгнившая доска провалилась под моим ботинком. Но я все равно боюсь – до онемения в кончиках пальцев боюсь увидеть, что он мне покажет дальше.

– Осторожней, здесь нужно знать, куда ступать. – Берет он меня за руку и ведет. – Вот тут Сатанов. У него есть пара таких особенных картин…

Он ведет меня по этому потустороннему музею, по этой кунст-камере, полной пыли, пауков, гнилых деревянных балок, голубиного помета, чьих-то пятнистых холстов, чьих-то загубленных жизней. Да, Сатанов, похожий на погибшего в Бухенвальде изможденного мальчика, и впрямь оказывается до печенок трогательным. Я теперь не смогу забыть его аметистовые пятна и хрупких тварей, у которых вместо глазных яблок космическая чернота. Они все вылеплены из чистых линий, но с какой-то изысканной топорностью. Бедняга Сатанов, так вот ты кто – потерянная, волком воющая на Луну с тоски душа.

Все холсты Гробина свернуты в один огромный рулон, словно кровельный рубероид. Мы их разворачиваем на пыльных досках. Я натыкаюсь на один – весь черно-синий и ледяной. Мутное кривое зеркало стекает, как вода, и искаженно отражает какой-то пришедший в упадок помпезный сортир – может быть, ставший общественным, а может быть, провалившийся в ад. Черная плесень. Черные зонтичные растения. А у писсуара люди в африканских масках насилуют Мону Лизу.

– Черт тебя дери, Гробин! – Мне становится и жутко, и смешно.

А потом я беру у него фонарь и долго разглядываю еще один холст. Он тоже нравится мне. Холодный и отстраненный, как зимний пейзаж Брейгеля Старшего. Щетинистые полосы бугристого льда на реке. И какая-то невозможная вздыбленная глыба тороса одним мазком. На этом берегу бедлам содомский – ублюдки лысые и бородатые, мех, бушлаты и багрово-антрацитовые косухи, обрезы и холодный кобальт прибрежного льда. Он торопился это схватить – все средневековое мироздание этого чокнутого квартала за один присест. И тут вдруг я понимаю, за чем нужно следить. За красными пятнами. Огненные всполохи шапок, как разметочные линии, ведут к чернеющему на льду трупу. Он лежит где-то на периферии мироздания, всеми забытый, хотя все это сборище – ясно, как день – из-за него. Центр мира не здесь, он где-то там, в неведомых областях. В жопе мира.

– Тут как-то один абхаз из Латинского района прирезал русского… прямо на льду, – объясняет Гробин и хмурится.

И вдруг в нетерпении дергает меня за руку.

– Это все дерьмо, Ло. Все не то. Не смотри.

Во все чердачные щели несанкционированно проникает ветер. Мне не смотреть, значит? Вдруг становится так жаль его, бородатого, сутулого, угробившего на эти холсты свою так и начинавшуюся жизнь, – жаль до того, что я внепланово поворачиваюсь к нему и тихо говорю:

– Ты меня еще хочешь?

У него между бровей проходит мгновенная судорога. Он хватает меня за плечи и опускает на пыльные половицы, запутавшимися пальцами бродит по моим ключицам и застежкам, мучительно забыв, что из чего нужно выуживать – пуговицу из петлицы или петлицу из пуговицы. Замучившись плутать в чаще петлиц и пуговиц, просто рванул мою кофту. Пуговицы просыпались, запрыгали, забиваясь в щели. Я лежу на досках, где пыль копилась с сотворения мира, а он, бедный, страдает и вздрагивает от нехватки кислорода, вцепившись мне в волосы, будто это может облегчить жажду.

Мы смотрели в темноту убегающей вверх крыши, туда, где среди стропил порой вспархивали сонные перед долгой зимой голуби.

– Лев Толстой в аду, – вдруг хрипло проговорил он. – Фрагмент фрески из храма Иконы Божией Матери «Знамение». Курская область, 1883 год.

Я села, стянув крест-накрест на груди кофту, с которой были сметены все пуговицы до единой, и произнесла:

– Прости меня, если можешь.

– Не смогу, – чуть слышно откликнулся он.

Потом он рассказывает – буднично, будто речь о половинке вареного яйца с солью, – как после того мыкался где-то, перебивался случайными заработками, пытался брать заказы, завел сайт, у него даже случались выставки. Но все это было не то. Охрененное, кромешное не то. Он плюнул на все и оказался здесь. Здесь нам, мудакам, самое место. Здесь мы все и подохнем.

– Я знаю, тебе на меня плевать… – вдруг после долго молчания решается он заговорить о главном. – Но ты все-таки останься со мной.

– Зачем?

– Мне просто нужна рыжая натурщица, – вздыхает он, разглядывая стропила под крышей.

* * *

На макушке у Гроба черная вязаная шапка. Он с этюдником под мышкой, как бородатыи? шкипер в опасном плаванье, ступает по мерзлой слякоти. Он идет к пирсам. А я смотрю на него сверху, из окна. Морозное пасмурное утро. Темный купол собора и схватившиеся коркой льда лужи.

Одна капля за две секунды – такова скорость перегонки. Он все настроил перед уходом. А это значит, что мне еще часов тринадцать сидеть в этой кухне и смотреть на эти резиновые шланги и колбу, на медную трубку, внутри которой пары обращаются в жидкость. Я наблюдаю, как из аллонжа в стакан капает оливково-сероватый абсент. Время от времени сливаю дистиллят в стеклянную бутыль, время от времени доливаю жидкость в водяную баню.

В квартале 20/20 каждый выживает, как может. Гробин настаивает на полыни и фенхеле спирт в трехлитровой банке у батареи, гонит из этой буйды абсент и продает русским ублюдкам, таджикам и индусам. Быстрее всех косеют переселенцы с берегов Ганга, падают в лужи и с блаженными улыбками смотрят в гнойное небо.

Сатанов, подняв куцую бороденку к куполу собора, над которым вороны подняли грай, сидит у черной ограды на картонке. Перед ним коробка с ваксой и губками, а еще мешочек для мелочи. Вчера за весь день только один еврей подошел к нему почистить ботинки.

А Борис пишет местных абхазов, поляков, прибалтов, галичан и прочих уродов из Латинского района за деньги – иногда, ради дурацкого эксперимента, в стиле кубизма. И тогда заказчики, если уж его мазня совсем им не приглянется, поколачивают его – и он, большой и скорбный, просев в коленках и втянув голову в плечи, ждет, пока они закончат. Вот и сейчас он выходит из доходного дома и размеренной походкой умиротворенного слона проплывает мимо булочной, поднимает от ветра ворот бурого широченного пальто, в котором могли бы поместить два Гробина и четыре Сатанова, но Борис в нем помещается только один – ведь он такой один, с вечно виноватой улыбкой, с вечно удивленным лицом, увалень, восторженно одержимый Ольгой и не отвечающий за свои действия в пьяном угаре. Наверное, идет в бар у пирсов – напиться или написать чей-нибудь портрет.

Самопальный алкоголь всякого сорта здесь гонят многие. Даже старик из квартиры снизу, которого все тут называют химиком. Седой бородатый огр в меховой душегрейке. Когда он варит свою гнусь, по всему дому, по всем лестничным пролетам, по всем темным коридорам плывет едкий, хлебно-забористый, с примесью гнили душок (в список ингредиентов, должно быть, входит чей-нибудь толченый помет). В промышленных масштабах, что ли, он гонит свою отраву? Про этого старика говорят разное. Говорят, он в этом квартале поставщик всего и вся, в том числе масляных красок, растворителей и холстов. У него покупают, часто в долг, и Гробин, и Сатанов, и Борис, и все остальные. Говорят, много лет назад он убивал из дробовика. А теперь делает забористое пойло и льет пули. У него прокопченная пулелейка из обрезка дюралевого листа. Он сделал ее сам с помощью болгарки и бог его знает чего еще. В тигле, купленном на азиатском сайте, плавится свинец – обычные автомобильные грузики, которыми проверяют балансировку колес. Ими он запасается в местной шиномонтажке. Может быть, готовится убить кого-нибудь снова. Когда-нибудь, на свое стовосьмидесятилетие, например.

* * *

Вчера наступил декабрь. И на улицах бомжи и ублюдки с обрезами вдруг начали жечь костры в мусорных баках. Они сбиваются в стайки у этих огней, как птицы у кормушек, и проводят так часы жизни, то равнодушно-угрюмые, то шумные и смеющиеся, то затевающие меж собой драки.

Весь этот огромный доходный дом русских ублюдков в Пехотном переулке вздыхает вентиляционными шахтами, скрипит половицами, трещит пыльными обоями. Словно десятки привидений обитают здесь рядом с живыми. А живые давно привыкли к их бесконечным ночным стукам и шорохам.

Просыпаясь ранним утром, я вижу Луну. Круглую, серебристую, мелькающую за облаками. И мне так хочется сбежать с Земли. Сесть посреди лунной долины Планка, на черный песок чужой планеты, слушать незнакомый гул ее горизонта. Говорят, поверхность Луны покрыта реголитом – тонкой пылью скалистых обломков.

Количество хаоса в мире лишь возрастает. И я слышала, что совсем скоро девяносто девять процентов населения планеты будут страдать от жесточайшей депрессии. Человек был создан для выживания, а выживать им всем больше не нужно. Но постепенно, день за днем мне становится легче. Ведь я здесь, в единственном на земле месте, где все, что я могу, – это выживать. Теперь мне по крайней мере есть с кем.

Каждый день я от нечего делать копирую холсты Гробина. И однажды он говорит мне с невеселой удивленной улыбкой:

– Прекрати, Ло, этим заниматься. Не с моими картинами.

Я виновато вытираю кисть тряпкой. До меня только сейчас вдруг доходит: он знает, чем я занималась последние шесть лет. Тогда я и спрашиваю:

– Ты слышал о «Русской триаде»?

Гробин качает головой и усмехается:

– О ребятах, что промышляли арт-криминалом? Толкали фальшаки Ватто, Гейнсборо, Брейгеля Старшего и написали тридцать две картины кисти несуществующего в природе художника-эфиопа Умо? Ты об этой «Русской триаде»?

Гробин закуривает сигарету, берет ноутбук и садится на матрас.

– Иди сюда, Ло.

Он показывает мне фотографию, которая вот уже несколько месяцев гуляет в сети. Это единственный снимок, на котором те трое, кого пресса окрестила «Русской триадой», вместе. Сидят на ступеньках собора, среди голубей и хлебных крошек. Старикан-экстремист, их арт-дилер, – темные очки-авиаторы, ковбойская шляпа, крокодиловые сапоги, рэперская цепь на шее и борода Карла Маркса. Унылый толстяк-реставратор – кожаный плащ, кожаные перчатки, крепко сцепленные пальцы. И рыжеволосая я – шарф грубой вязки на хрупких плечах, бутылка мадеры под мышкой, надломленная булка в руках для голубей. Благодаря этой фотографии всех троих теперь знает в лицо гребаный мир искусства. Для мира искусства эти трое – подонки. Вот такие подонки и обесценивают чьи-то инвестиции и чьи-то репутации. Хотя мир искусства сам по себе – мир глобального надувательства, раздутого мыльного пузыря, баснословных аукционных цен за мазню.

– На этой фотке ты хороша, Ло. Я на тебя дрочил, – признается Гробин. А помолчав, добавляет: – Так что я знаю, чем ты занималась эти годы. Кто-то вставляет в задницу карандаш, елозит им по бумаге – и это уходит с молотка за сумму с шестью нулями: индустрия раскрутки говна поставлена на поток. За одно это их следовало бы нагнуть. Правда, железобетонную опору не нагнуть. Но вы честно пытались. И, если бы вас не существовало, вас следовало бы придумать. Ваш Умо был чертовски интересным. Кто его писал?

– Я.

– А кто писал Ватто?

– Он, – я показываю пальцем на нашего толстяка-реставратора.

– Но Брейгеля-то уж точно писала ты?

Он знает меня слишком хорошо. Это же Гробин, единственный, неповторимый, никому, мать его, в целом свете не нужный. Как, впрочем, и я.

– А что писал этот? – Гробин кивает на нашего старика-ковбоя.

– Он вообще не умел рисовать.

* * *

Честно сказать, я и не помню, когда и почему мы решили всегда ходить вместе на свалку. Мы просто встретились однажды во дворе в те времена, когда песчинки и веточки под ногами казались огромными, а Земля была так близко – в нескольких сантиметрах от наших лиц. Кажется, мы не сказали друг другу ни слова. Просто сели на траву во дворе и с тех пор всегда сидели на траве вместе.

Какие-то сумасшедшие голландские ученые как-то сказали, что шимпанзе распознают друг друга по ягодицам, как люди своих соплеменников – по чертам лиц. Ведь это чертовски важное умение – различать особей своего вида. У людей, кажется, есть даже особый участок мозга, помогающий нам разглядеть неповторимость каждого человеческого лица, – веретеновидная извилина. Говорят, когда людям снятся люди, в спящем мозгу оживает именно она, эта чудесная извилина. Может быть, она же оживает и в обезьяньем, когда обезьянам снятся ягодицы сородичей, – черт его знает. Так вот, если в наших мозгах есть нечто, отвечающее за сны и узнавание лиц и ягодиц, то почему бы не быть тому, что отвечает за идентификацию души? Я не знаю как – быть может, благодаря похожей на веретено извилине между затылочной и височной долями, – но мы, сев на траву друг против друга, начали распознавать… Не сразу, постепенно, день за днем, год за годом мы распознали друг друга слишком хорошо. А может быть, нам просто так показалось.

По утрам мы выходили на улицу, закутанные в шарфы, как куколки в коконы. Шарфы, символ материнской заботы, мы стаскивали, едва вынырнув из потемок дома во двор. Мы шли в школу. Это была особенная школа, с художественным уклоном, одна такая на весь городок. Деревянные решетки экранов на батареях в классах. Исцарапанные парты. Один большой и холодный зал с бесчисленными бюстами и фигурами из гипса (ими сверху донизу были заставлены стеллажи по стенам), с мольбертами, с неискоренимым мусором, с пятнами засохшей краски на полу и скелетом Гошей в углу. Мы верили, что Гоша настоящий. Но нет – я как-то уголком мастихина, пока никто не видел, поцарапала его бедренную кость. Гоша был пластиковый.

Нам преподавал рисунок и живопись Робертович, толстяк-мизантроп в просторной, разлетающейся рубашке из буро-желтой шотландки и с неизменным канареечным платком на шее. Он изредка хвалил меня, ругал долговязого лоботряса Ваньку Озерова (кто его, гада, только не ругал) и был как-то особенно придирчив к Гавриле Гробину. Ведь он единственный из всех нас всегда играл не по правилам.

– Сегодня делаем штудии! – провозглашал Робертович. Натурой выступала школьная уборщица – бабка в халате. Робертович подходил к мольберту Гробина и мрачнел. Пацан, не прорисовав ни единой детали как следует, уже растушевывал линии пальцем. «Ах ты, сукин сын, опять за свое!» – думал Робертович. А вслух произносил:

– Пока не освоишь академический рисунок, будешь рисовать, как мартышка.

Но Гробин, словно блаженный, делал только то, что хотел, – иногда мне казалось, не он отвечал за свои действия, когда в руке у него оказывался карандаш, а тем более кисть. Делать штудии по 30 часов – от такого и обезьяна научится рисовать. Но неизвестно ни одного случая до середины ХVIII века, чтоб художник потратил столько времени на рисунок. Смысл? Ведь в итоге все решают кисть и цвет.

Но что-то было чудесное в рисунках мальчишки, внеплановых, как землетрясение. И Робертович, хоть и был раздражен, смирялся и отходил в угол – подумать о вечном.

– «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» Жоржа Сера. 1885 год. Первый и, пожалуй, ярчайший образец пуантилизма, – говорил Робертович, показывая нам репродукцию картины.

Гаврила Гробин старательно отдирал бурую корочку поджившей царапины с пальца. Морщил лоб. Для него весь этот сучий пуантилизм гроша ломаного не стоил. Пресная мертвечина. Эксперимент ради эксперимента. Картины, рисуемые цветными точками только для того, чтоб создать иллюзию смешения цветов на сетчатке глаза зрителя. Жорж Сера увлекся теорией света и переусердствовал, перенеся это в живопись. Как можно сознательно себя оскопить, отказавшись от размашистых мазков, от самого движения, каким же слоновьим терпением нужно обладать, чтобы, как швея-мотористка, нудно наносить на основу гребаные стежки-точки чистых цветов? Вся картина – из робких мазков правильной формы, никакого физического смешения красок на холсте. И все это только ради создания оптической иллюзии. Жоржу Сера следовало бы взять в руки не кисть, а иглу для вышивания.

Да, он так и думал.

Заметь, прекраснодушное человечество, занеси в протокол, когда начнешь суд Линча над нами. Нам плевать на пуантилизм. Нам плевать, что там о нас думаете все вы. Нам не плевать лишь на прозрачный свет на картинах малых голландцев, на их отполированные холодные грунты сероватого оттенка, что проступали сквозь все слои красок и рождали такое чудное льдистое сияние.

Да, так мы и думали.

Четырнадцатилетние мальчики и девочки поднимались по ступеням школьного крыльца. В складки и швы нашей одежды забились частицы мела и краски. Пятнадцать ступеней. На тринадцатой у меня на ботинке развязался шнурок, и я присела, чтоб завязать. Поднявшись слишком резко, задела копной волос Гаврилу Гробина, который, за каким-то чертом, застыл позади меня. Мои рыжие волосы коснулись его щеки, и он взглянул на меня с таким испуганным восторгом, будто увидел русалку, пожирающую моряка,– истерзанная плоть, изжеванная печень, кровь на зубах, чудовищная тайная красота.

В школе нас учили не только рисовать, но и всякой ерунде – препарированию лягушек, свойствам хрома и ванадия, методам углубления водоемов и устройству береговых водозаборников, из-за которых, как известно, в акваториях рек образуются дополнительные течения, что наносят лишний слой ила и песка, намывая косы и отмели. Судя по всему, из нас выращивали каких-то неведомых специалистов – речных инженеров, умеющих рисовать?

На беду нас учили еще и анатомии человека. Хотя на кой черт она умеющему рисовать речному инженеру, который ради своей сверхъестественной и чрезвычайно безумной профессии должен покинуть цивилизацию, жить на песчаной косе, питаться лягушками и брюхоногими моллюсками, гадать по птичьим косточкам и заклинать ветер… Для всего этого не нужно знать, какой формы человеческая печень.

В классе я трогала пальцем лохматую пыль на деревянных экранах батарей или рисовала на полях учебников. А Гаврила Гробин, сидя рядом, с озадаченной улыбкой следил за моими художествами. Старые книги предназначены для разрисовывания полей – разве нет? Их авторы были бы счастливы узнать, что выстраданные ими буквы будят воображение и заставляют оставлять следы – карандашом на полях.

Но так не думал учитель биологии. Я не сразу заметила, что он стоит за моей спиной и с интересом разглядывает разрисованную страницу в моем учебнике по анатомии человека.

Тема – виды искривления позвоночника. На странице три иллюстрации. Нарисован голенький, невинно бледный мальчик в профиль, и на каждой картинке у него по-разному искривлен скелет. Мальчик на всех трех картинках лишен основного признака, отличающего человеческих мальчиков. И потому бедный бледный мальчик похож на манекен. Этот признак я и пририсовала, пожалев манекен, решив его очеловечить. Лордоз – признак вял, как тычинка лилии, а луковички рыхлы. Сколиоз – признак начинает пробуждаться, как апрельская почка. Кифоз – признак подобен налитому соком корню, он мучительно прилип к животу уже не манекена, но мальчика. Учитель с особенным вниманием разглядывал именно стадию кифоза. Чертов кифоз…

Учитель ждал объяснений. А я стояла, понурив виновную голову, и не знала, как объяснить, что автор учебника был бы рад столь ярким анатомическим подробностям между строк своего текста… Разве главное не всегда между строк?

Тут Гаврила Гробин вскочил с места. Его щеки полыхали. Спазм в горле. Рыжая русалка позорно сидит в луже.

Он вдруг выпалил:

– Это я нарисовал!

Ванька Озеров и все остальные со змеиной гибкостью вытягивали шеи в попытках подсмотреть, что же такое «он нарисовал». Учитель хранил гробовое молчание. Перед этим неожиданным и неловким порывом пробуждающейся юношеской страсти даже он отступил. Кашлянул и, пообещав, что еще вернется к этому, продолжил вести урок. Но к этому учитель больше не вернулся. Он был не стар, этот учитель биологии, и втайне пронзительно тихими июньскими ночами мечтал когда-нибудь убежать на край Земли – последние всплески романтики корчились в агонии в его организме, где-то между желчным пузырем и печенью. Как известно, романтики верят, что планета плоская, точно блин. Стоит добраться до кромки блина – и можно вечно сидеть, свесив ноги над пропастью, полной звезд. Но, когда у тебя уже развился холецистит, зазорно мечтать о звездной бездне.

После уроков мы с Гаврилой шли домой. Золотые и красные деревья. Холодные лужи на тротуарах. Шли молча. Что-то недосказанное, тяжеловесное, как сом, запутавшийся в рыболовных сетях, билось между нами и не находило выхода.

Уже у дома он вдруг бросил на меня быстрый взгляд, полный незнакомого мне страдания. Хотел улыбнуться, но губы искривила дрожь. И с этой дрожью боли и нежности он шагнул в спасительную темноту подъезда, взбежал по лестнице и, не соразмерив силы, захлопнул дверь квартиры, разбудив среди дня привидение, дремавшее в складках штор. Там, в своей комнате, он упал на кровать лицом вниз и лежал до вечера. Голова кружилась, будто в лодке в сильную качку. Что-то большое дрожало и плескалось внутри – словно весь он стал хрупкой стеклянной колбой, стенки которой вот-вот лопнут от кипятка. Горячий океан заполнял без остатка, наливал соком его корень, вводя в стадию кифоза.

* * *

Тоном пьяного мечтателя Борис мычит:

– Вы в Париже. Блестят бокалы. Идеальная белизна скатертей. Вы только что сыграли этюд Шопена на фортепьяно. Вам аплодируют. К вам подходят и спрашивают: «Вы миллионер?» Только миллионеры могут позволить себе играть на фортепьяно перед публикой в парижском ресторане.

– И таперы, – угрюмо замечает Гробин.

Мы сидим в чайхане. На полу лужица чьей-то рвоты. Ее не убирают. Просто обходят. А некоторые, пошатываясь, бесстрашно давят гадину ботинками и разносят на подошвах. Эта горько-желтая дрянь – индикатор степени трезвости собравшейся тут публики. Совсем скоро все перестают ее замечать, на подошвах у всех – одни и те же молекулы чьей-то желудочной кислоты, в душах – одна и та же маета. Наступил декабрь, а зима все не приходит. И за подвальным окном все моросит и моросит какой-то прохладный гной.

Рыхлая девица то плачет, то хорохорится. На ней уныло-зеленое платье в облипку, подчеркивающее складки живота. Ее только что, буквально два часа назад, погнал взашей одномесячный любовник, объявив, что картина закончена и модель ему больше не нужна. Она вытирает сопли о чей-то свитер. Этот свитер принадлежит тому, чьего лица она назавтра и не вспомнит, если ей повезет избежать бурного романа с ним длиною в ночь. У меня будет еще две тонны мужчин! – беззаботно восклицает она и с коротким, похожим на кашель, рыданием залпом опрокидывает в себя стопку водки. Она и не догадывается, как права. Хихикая, вздрагивает, когда ее щупают сквозь платье за мясистые рубенсовские сосцы. У несчастной птичьи мозги, и она никак не может понять, что обречена давать кому попало, каждый раз надеясь на чудо и каждый раз обманываясь, обречена сгнить в этом квартале в одиночестве, может быть, с ребенком на руках.

По чайхане разносятся слухи, что Африканец скоро толкнет новую партию дури. Поговаривают, что латиносы на Морском проспекте поломали двух индусов. И по этому поводу за сдвинутыми столами в углу собирается с десяток бородатых русских ублюдков. Они обмозговывают возмездие – за союзников нельзя не вступиться.

Я впервые – издалека, через всю чайхану и дым коромыслом – вижу Зайку, их главаря. Ему за пятьдесят. И у него нет носа. В самом буквальном смысле. Травма. Лет двадцать назад ножом срубили в драке. Лишь зияющие дыры ноздрей и узенькая, как лезвие, носовая перегородка. Главарь ублюдков сидит в унтах, в штанах с начесом и в куртке полярника с лохматой опушкой. У него красные руки бакенщика, косматая голова с седыми висками и все еще русая борода. В его плоско-безносом лице есть что-то бульдожье. Угрюмыми глазами он смотрит не на тебя, а сквозь, словно за твоей спиной стоит кто-то, кого он ненавидит. И слава богу. Если этот безносый вдруг взглянет на меня, я лишусь дара речи. Почему он Зайка – самая каверзная загадка мироздания. Неожиданный юмор господа.

Борис совсем потерялся. Он глотает абсент стакан за стаканом и оглядывает чайхану. Борис высматривает Ольгу. Но Ольги не видно. Какая-то шальная мысль в его голове проходит извилистыми тропами по альпийским хребтам воображения и выплескивается наружу. Он поднимает взгляд на Сатанова и спрашивает:

– Как стать содомитом?

Сатанов грустно смотрит и пожимает плечами.

– Очень просто.

А потом вдруг оборачивается ко мне:

– Можно мне тебя пощупать, рыжая?

Я не отвечаю ничего, словно этого вопроса и не было.

– Тогда я, последняя скотина, тебя нарисую… – бормочет Сатанов, шарит по щуплой груди, но на груди только свитер с прожженной пеплом дырой. Ни карандаша, ни бумаги при нем нет.

А Борис уже тяжело взбирается на стол. Выход на авансцену жизни пьяного Бориса ужасен. Он ревет:

– Бумагу и карандаш гению!

Кто-то из девиц вдруг приносит и то и другое. Безумные идеи этих мудаков всегда материализуются. Сатанов все-таки щупает меня – за подбородок. У него прохладная и легкая рука, точно лапка воробья. А потом смотрит и рисует. Через десять минут Гробин, морща и без того бугристый лоб, с интересом рассматривает набросок. Борис до посинения в пальцах сжимает стакан и выдыхает перегар. Он мог бы заполнить ложбины Альпийских гор парами абсента – так мощно он дышит. А Сатанов, откинувшись на спинку стула, смотрит в потолок, задрав куцую бороденку. И вдруг они, все трое, пьяными голосами, безбожно не попадая в ноты, начинают петь что-то из Боба Дилана. Песню, похожую на рев бегемотов.

Тогда-то и подошла к нашему столу Ольга. В тот вечер она была одета по-простому. Растянутая кофта до бедер, черная юбка из шерсти, шаль на плечах. Усталое лицо. Бледные, без помады губы. Лишь брови все такие же – разлетающиеся, изогнутые брови яркой суки. Поманила меня пальцем и увела в заднюю комнату чайханы.

Оранжевое пятно света от настольной лампы. Ноутбук и бутылка шотландского виски на столе. Озабоченная Ольга хмурит брови и матерится.

– Опять будет бой с латиносами, – с досадой говорит она. – Эти гребаные ублюдки не успокоятся, пока не превратятся в калек.

Берет со спинки стула пальто и бросает мне.

– Это тебе, подарок. Бери, а то подхватишь пневмонию. – Она прислушивается к шуму за дверью и, захлопнув крышку ноутбука, уходит урезонивать напившихся живописцев.

Пальто из черного драпа. Оно должно облегать женщину, как футляр – виолончель. Но я не женщина. Я рыжеволосая хрупкая банши, и этот футляр мне велик – он бесконечно тянется до самых лодыжек. И рукава придется подвернуть. Я держу пальто в руках. У меня на лице глупая улыбка. Господь притаился совсем близко, в складках тяжелой жаккардовой шторы, заботливо глянул на меня.

* * *

Гробин пишет – меня, ворон на дереве, банки со скипидаром. Ежедневное упражнение, тренировка пальцев, чтоб не отвыкли. Потом вытирает кисть и ходит из угла в угол, спотыкаясь о тубы с краской и грунтованные холсты на подрамниках. Гробин не находит себе места. Гробит дергает себя за флибустьерскую бороду.

А я лежу на матрасе и смотрю в потолок. Я ничем, совсем ничем не могу помочь ему. Господь отмахивается с Марса: сами, сукины дети, сами.

– Я не могу ничего, – рычит Гробин, раскачиваясь из стороны в сторону. И вдруг натягивает вязаную черную шапку, сдвигает ее на затылок и убегает вон из квартиры – до вечера бродить по промозглым декабрьским улицам, курить дурь с бомжами в арках подворотен, мимоходом греть руки у костров в мусорных баках, крошить ботинком едва схватившуюся ледяную корку на лужах, мучительно ловить что-то близкое, но неуловимое, как пятна света на подкладке закрытых век. Он вот-вот прорвется. Он уже на пороге. Еще шаг – но в какую сторону? Где оно, твою ж сучью мать? Он, как слепой крот, не видит, но чует, его дразнит и зовет смутная тень образа и цвета.

Гробин, что мы будем есть? Кто меня защитит от всех этих ублюдков, Гробин? Что мне делать, если у меня будет ребенок от тебя? На все эти вопросы нет ответов. Он сам дитя – сутулое бородатое дитя, одержимое щетинистыми кистями, холстами, растворителями и красками.

* * *

Мы поскандалили с ним смертельно, до неистовства и ненависти, до кровоподтеков, удушения и выдранных из бороды клочьев. Из-за тарелки риса.

Я всегда накладываю рис в тарелку и хожу из угла в угол. Я всю жизнь ем на ходу. И в этот четверг я, само собой, не изменяю привычке. Все идет своим чередом, жизнь, моя мудацкая жизнь, потихоньку возвращается в русло, я вхожу в транс, меня перестает качать от края до края, я брожу по комнате с тарелкой риса, как с тибетской чашей, и, как тибетский монах, погружаюсь в равнодушное созерцание всемирного дерьма. Но тут вмешивается провидение – я спотыкаюсь о бутыль со скипидаром. Как на грех, Гробин не завинтил ее крышкой. Драгоценная жидкость растекается по полу, впитывается в пыльные щели и ложбинки из-под выдранных дощечек паркета.

– Ло, я тебе столько раз говорил, ешь сидя! – Он отбрасывает кисть в угол.

Мои ноздри раздуваются, у меня напрягаются мускулы души. Это пламя костра рвется, подхваченное зимним ветром. Все, к чертям собачьим. Я не могу так больше. Меня достал этот ветер, эти гнилые бесконечные сумерки, арктический холод промозглый, костры в мусорных баках, все эти гребаные таджики, индусы и латиносы, весь этот квартал, похожий на босховский ад, у меня в печенках сидят эти его драные, провонявшие табаком свитера, его скипидар, уайт-спирит, льняное масло, эти кисти, и щетинистые, и колонковые, и облезшие – он даже такие не выбрасывает, они валяются у него по всей квартире. В задницу все! В задницу всех ублюдков на свете! И я запускаю тарелку с рисом ему в голову. А он роняет меня на пол, и мы боремся, как ахеец с троянкой – не на жизнь, а на смерть. И когда он, придушив меня, уже задирает мою юбку, я тянусь к его чертовой флибустьерской бороде и пытаюсь выдрать из нее пригоршню шерсти. Это не помогает. Мне ничто не помогает. И мне приходится, посылая грязные проклятия в глухой космос, выдержать мощные толчки его ярости. Ярость так безмерна, что не может быть долгой. Она длится несколько секунд и неожиданно иссякает. Он ослабляет хватку. Я спихиваю его с себя. Хватаю пальто и ботинки, выбегаю вон, мчусь по темным лестничным пролетам и уже на улице обуваюсь, накидываю пальто и, размазывая по лицу слезы и сопли, бреду куда-то.

Мразь хлюпает у меня под ботинками. Мразь летит с ночного неба. Желтые пятна фонарей расплываются. Из-за угла выныривает половинка человека. Он уродлив, как Тулуз Лотрек, и даже хуже, у того хоть были ноги, а у этого они оттяпаны по самую мошонку. Нижняя его часть замотана в черный полиэтилен, и этот обрубок человека, опираясь на руки и раскачивая свое туловище, как маятник, скачет по мразотной слякоти, окунаясь в нее своим полиэтиленом. Должно быть, давно отморозил себе все яйца. Он так мал, что можно его взять под мышки, поднять и отнести в подворотню, укрыв от ветра и мрази. Но мне не хочется его поднимать. Только не сейчас. Сейчас мне хочется его пнуть – как кожаный мяч, пусть он улетит с тротуара на проезжую часть, прямо в чертову лужу. Как древним кельтам, мне хочется гонять по этим лужам отрезанные головы своих врагов. А их у меня до кучи. Целый мир.

Какие-то живущие в местных подворотнях суккубы с желтыми сучьими глазами и кошачьими позвоночниками наслали на меня проклятие – иначе и не объяснить, как я оказываюсь в районе пирсов. В моей голове черные смерчи рвут все нейронные связи. Как я здесь, почему, откуда… Что это все такое? Почему такой пронизывающий ветер? И куда теперь? Я иду по открытой всем ветрам набережной. Мои мокрые щеки так замерзли, что вот-вот покроются льдом.

На углу обшарпанного здания с громоздкими колоннами четверо сидят на перевернутых ящиках. Курят. В железной бочке полыхает оранжевый костер, сбиваемый порывами ветра на запад, в сторону залива. Этот негреющий огонь и эти бородатые люди, одетые многослойно – в шваль свитеров под кожаными регланами, – словно вышли из средневековых миров Брейгеля Старшего. Когда я прохожу мимо, они вдруг встают и следуют за мной. Под желтой мутью фонарей и ветром мне мерещится групповое изнасилование и мой труп, выброшенный в темную холодную реку. Я вижу единственный припаркованный в этот час у пирсов грязный пикап. Инстинкт самосохранения включается в моих программных настройках, и я ускоряю шаг. Я почти бегу к этому пикапу. Шаг, второй… пятьдесят третий… И вот я уже хватаю за рукав высокого парня в черном бушлате, что стоит у пикапа.

– Спаси… – этим охрипшим словом я пытаюсь объяснить хоть одной живой душе всю бездонную глубину средневекового кошмара. Он оборачивается, и с его лица мгновенно сходит блуждавшая в уголках рта улыбка. Может, его поражают мои полные нездешнего ужаса глаза, а может, у меня на щеках и впрямь лед… Он смотрит и, похоже, не знает, что мне сказать. Четверо бородатых все ближе. Он машет им рукой. Они ему в ответ. Бородатые проходят мимо. Я расцепляю пальцы и отпускаю рукав бушлата. Боженька-пересмешник, опять ты подшутил надо мной.

– Эй, так тебя спасать или нет? – Теперь уже он хватает меня за рукав и не дает уйти.

Непредсказуемо, как осадки из туч, включается моя веретеновидная извилина, та, что отвечает за распознавание лиц и душ. У него резкий подбородок, большие красивые губы и насмешливые желто-карие глаза, а главное – его соломенные волосы отдают рыжиной. Во всем этом я почему-то не чувствую опасности и потому, сумасшедшая, киваю:

– Да.

– Ну хорошо, – соглашается он и запускает руку в карман бушлата.

Говорят, взмах крыла бабочки может вызвать ураган на другом конце света. В моем случае бабочка взмахнула крылом где-то между Тибетским нагорьем и дельтой Ганга. Именно там какая-то индусская женщина завернула в лист с дерева тендурини пригоршню магии вперемешку с травяной пылью и все это перевязала красной нитью. Получилась тонкая индийская сигарета – биди. Совсем не с табаком. Та самая проклятая биди, с которой все началось.

А может быть, все началось гораздо раньше. Когда сперматозоид бабочки-однодневки соединился с яйцеклеткой моей матери. Слепилась зигота – комок сплошного неуемного любопытства. Старинный марсоход, ныне заметенный песками рыжей планеты, был назван Curiosity – «Любопытство». Ева сорвала яблоко из чистого любопытства. А я из любопытства подошла ближе, чтобы рассмотреть то, что он вытащил из кармана. Нечто, похожее на тонкую коричневую палочку ванили. Биди. Та самая.

В его глазах насмешливый блеск. У ночных пирсов, под этой моросящей гнилью и ветром, что ревет в ушах и рвется к заливу, он вдруг кладет одну руку мне на плечо, а пальцами другой зачем-то проводит по моим вздрогнувшим от страха губам, раздвигает их кончиком индийской сигареты с терпким запахом травы, вкладывает ее в мой рот. Подносит к моему лицу огонек зажигалки… «Не бойся. Это не табак…» Так разве не этого нужно бояться? До меня вдруг доходит – мир все еще вверх тормашками, я все еще в средневековом кошмаре. Да и к черту все. Пусть. Даже в аду можно найти, кому довериться, и плевать на душу. Я втягиваю в легкие травяной дым. Следующая затяжка – его. Мы курим по очереди, и мозг внутри моей черепной коробки покрывается корочкой льда. Район пирсов пустынен, как Океан Бурь на Луне, такой далекой, так странно мелькающей в тучах. Мир наполняется невыносимо легким звоном, и я, кажется, лечу куда-то вниз. Он подхватывает мою тень, не давая ей оказаться в луже. То, что происходит дальше, бессмысленно и неожиданно. Он вдруг притягивает меня к себе и кусает за губу. Меня обдает теплом его твердого тела под расстегнутым бушлатом и уже потом болью… Моя бедная губа… «Какого черта ты творишь, ты психопат?» Он смеется и отвечает: «Я больше не буду». Но не отпускает и вдруг целует уже по-настоящему. Я чувствую привкус травы и собственной крови. Где-то на Южном полюсе покрытая льдами Антарктида раскалывается пополам… «Ублюдок, ты же сказал…» Он опять смеется: «Прости, обманул». Я знаю, нужно валить. Я вспоминаю флибустьерскую бороду Гробина и его пристальные тревожные глаза. Душа покрывается льдистой коркой мгновенной вины. Но я просто не могу. В эту минуту я хочу лишь одного – целую вечность стоять у ночных ветреных пирсов, не хочу, чтобы он отпускал меня. Проклятая виновная мразь. Пусть господь ссыт на нас с неба этой гнилой моросью, раз уж ему так угодно. Он вдруг говорит: «Поехали! Будет весело». Кидает меня, точно смятый бесформенный шарф, на сиденье пикапа и садится за руль. Звук ревущего мотора ужасен. Мы вот-вот вырвемся на орбиту. Тут и наступает невесомость – это пикап несется по шоссе вдоль пирсов. И – о ужас – он оказывается прав: становится весело. До легкого чарующего звона и беспамятства.

Глубокий темный океан в голове. Свет фонарей. Декабрьские костры в мусорных баках. Баррикады из старых автомобильных покрышек – это граница района 20/20. Мы их объезжаем и выносимся за пределы. У бесконечных пирсов темнеет ветреная и грозная в этой промозглой ночи река. Еще не укрытая ледяным панцирем, она как беспокойный монстр, не сумевший впасть в зимнюю спячку. Пирсы обрываются внезапно, с поворотом на широкий проспект. Мелькают огни огромного города и свет встречных фар. Здесь фонари как замысловатые барочные люстры, сияющая реклама, вывески и двери баров, кофеен, ресторанчиков, пабов, рюмочных, булочных, пирожковых, плюшечных, пышечных, дышащих жаром, теплым хлебом, сочностью говяжьей вырезки, пивной пеной морской и до вздрагивания пробирающим ледяным вкусом виски – это город жора и выпивки любого сорта. Господи, ты здесь? Боженька надевает кружевное жабо поверх косухи и потирает ладошки. Ажурные завитушки серебряным светом сверкают на растяжках этим проспектом, елочные лапы мелькают за сиреневым стеклом витрин – этот город загодя готовится к Новому году. Совершенно нормальные аккуратные прохожие, припозднившиеся в барах, бредут, уткнувшись в гаджеты. Им некого бояться. Все ублюдки пытаются согреться у негреющих зимних костров в квартале 20/20. Все, кроме нас.

Машина блюстителей порядка с проблесковым маячком проносится по встречке, и меня охватывает паника, от которой трудно дышать.

– Давай вернемся, – сдавленным голосом прошу я.

– Зачем? Мы не крысы, чтобы их бояться.

– Но мне страшно.

– Ничего, просто села на измену, девочка.

– Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я тебя заклинаю христом-богом-господом, давай вернемся…

Он останавливает пикап у фонаря.

– Дальше, вон там останови, – показываю я вперед на несколько метров, в спасительный сумрак слякотной ночи.

Он смеется и отъезжает подальше от фонаря. Наконец-то темно и безопасно, насколько только может быть безопасно добыче среди охотников. У них гаджеты, связь и спутниковая навигация, им ничего не стоит выследить рыжеволосую банши. И я очень боюсь, что он, единственный человек из моего квартала, из моего привычного ада, бросит меня здесь одну.

– Это просто травка. Не будь такой дурехой. Никто к тебе не прикопается, пока ты кого-нибудь не убьешь. – Он наклоняется ко мне, ладонь психопата вдруг зарывается в мои волосы, от его губ пахнет дымом, кажется, его руки не должны трогать мою кожу… впрочем, я уже ни в чем не уверена. И только когда его пальцы соскальзывают вниз и настойчиво изучают анатомию острых бугорков под тканью моего платья, я, уже у самого края пропасти, останавливаю его. Один бог видит – и хорошо, что только он один, – как мне не хотелось его останавливать.

– Я тебе не шлюха.

– Это хорошо. А то ведь я и не собирался платить.

– Нет, ты не понял. Я не буду с тобой трахаться.

Он обхватывает мою шею теплой ладонью, прижимает мой лоб к своему и улыбается, он в это не верит. Я уже и сама себе не верю. В эту минуту нет ничего важнее, чем ухватиться за соломинку, выползти из мрака – и я взахлеб рассказываю, убеждая саму себя, как чудовищна будет моя виновность, как сильно мне нужен мой несчастный, мой бородатый, мой единственный на всем белом свете Гробин, я вдруг признаюсь только ему, просто не могу остановиться, что священный ужас бьет мне в гортань ацетоном, когда я вижу ублюдков в подворотнях и их костры в мусорных баках, я так боюсь оказаться трупом на дне реки, что у меня болит селезенка, и если бы только у меня был обрез…

Он слушает все это без улыбки. Вдруг перегибается назад, достает из-под своего сиденья обрез и протягивает мне.

– Нет! – Рука, которой я отталкиваю ствол, позорно дрожит.

– Так я и думал. Не говори такого, за что могут спросить. – Он грозно выставляет перед моим лицом указательный палец. Его взгляд жесток. А эти слова как пощечина.

– Я просто боюсь. – Это все, что я могу пролепетать.

– И правильно делаешь. Не бояться можно, только когда с тобой Федька Африканец. – Его взгляд снова становится привычно-насмешливым, и мне от этого легче.

– Прости, я не знала, кто ты…

– Да ну и ладно, пофиг, – хмурится он. – Я тоже не знаю, кто ты. И знать не хочу.

Он выруливает на проезжую часть, и мы несемся обратно, в наш общий ад, в котором – как выяснила я этой ночью – мне и должно быть страшно. Эта новая для меня норма впечатывается в подкорку, как клеймо. А ему самому как живется в этом аду?

* * *

Он неделями не появляется в квартире, похожей на пятикомнатный сарай: у него дела за пределами квартала. А появляясь, скидывает черный бушлат в угол прихожей, валится, не сняв ботинки, на диван, лежит какое-то время, уставившись в потолок и пытаясь прийти в себя, а потом тянется к бонгу у ножки дивана.

Четыре комнаты заставлены ящиками с землей, лампами дневного света и пакетами удобрений. В прихожей – коробки с самопальным виски из самогона на дубовых опилках и хлебных корках. Виски гонит старик-химик из доходного дома, разливает в бутылки, клеит брендовые этикетки, а уж Африканец толкает эту дрянь в квартале, в городе и дальше – пока не осточертеет руль и морось на федеральных и местных трассах. Эта коричневая жижа даже не контрафакт, а просто дерьмо, и выращенная собственноручно дурь – его хлеб. Стариковским дерьмом не отравишься, но пить его гадко, а вот дурь хорошая, особого гибридного сорта, ее здесь все называют тибетской. Завтра начнет высаживать новую партию кустов – замоченные семена уж готовы. И дней через девяносто будет новая конопля. Свои кусты он даже поливает не каждую неделю. А они все равно растут – как сорная трава, сами по себе под богом.

Пятая – единственная комната, где есть мебель. Диван, стол, да у ножки стола, чайник, в котором он хранит патроны. Здесь же, в углу, под батареей, валяются несколько пар джинсов, футболки, труханы и носки, частично перекочевавшие на подоконник, – и грязное, и стираное, все вперемешку. И лишь костюм – угольно-серый, отличный, вот только обросший пылью, как мхом, – висит на вешалке. Костюм, в общем-то, на фиг не нужен. По обкурке приходит в голову отдать его старику-химику. Он представляет, как старикан выходит в этом костюме в промозглый переулок, расписанный венозной краской из баллончиков, в здешнюю срань, с карнизами, серыми от голубиного помета. Выходит торжественно, как бомж, ограбивший франта-фраера: рукава висят чуть не до колен, а брюки, слишком длинные, штанинами загребают по лужам и не сходятся в поясе. Старик, как пить дать, подвяжет их какой-нибудь бечевкой – на ней и будут держаться. Он представляет старика таким, и его душат спазмы смеха.

Старикан из местных. Он хорошо помнит, как десять лет назад в апреле у пирсов нашли два трупа. Трупы Федькиных отца и матери, забитых насмерть латиносами, китайцами или бомжами, – хрен теперь докопаешься. Старик-химик тогда пришел к нему и сказал:

– Присядь-ка, парень. – После этого пятнадцатилетний пацан пошел в банду к русским ублюдкам.

Он никого не приводит в свою квартиру – это железобетонное правило. Здесь никогда не появлялась даже Ольга, через которую он обычно отдает долю в общак Зайке, главарю русских ублюдков. И все равно квартиру как-то ограбили – вытащили ящик с дерьмовым виски и все запасы уже высушенной дури. Он рассказал об этом Зайке. Тех двоих латиносов вычислили и отмудохали до фиолетовой синевы. Один из них лишился руки – сгнила и отрезали, – а другой отправился на кладбище. Ну что ж, это жизнь. Как иначе – они дали повод. Теперь приходится быть настороже – Хосе, оставшийся без руки, не простил, латиносы Африканца поставили на заметку, и подвернись повод – ему не жить. Те двое были из сальвадорцев. А сальвадорцы – те еще мрази, обид не спускают.

Здесь все устроено просто: с тебя спросят за каждое слово и за каждый поступок. Включай мозги, следи за языком, держи кулаки наготове – и будешь в порядке. Драки между ублюдками из разных банд – это норма. Убийство ублюдка, если он дал повод, – тоже норма. Как-то один абхаз зарезал русского за то, что тот в пылу ссоры предложил ему отсосать. Доказательная база была собрана с помощью окрестных бомжей. Повод сочли достаточным. Абхаз вышел сухим из воды. Ублюдский мир и есть ублюдский мир. Ублюдки – прямодушный народ, со своими правилами и честью. Здесь не любят беспредельщиков, что мочат и крошат людей как капусту. Это раньше, в пору войн, чего только не творили. Теперь все иначе. Есть правила, за произвол накажут. И жестко. Вплоть до того, что может начаться такая заварушка, после которой уцелевших можно будет пересчитать по пальцам рук, а инвалидами выстлать путь от Пехотного до Тарповки. Стенка на стенку. Кровь вместо луж и выплюнутые зубы в подворотнях.

Так что латиносов он не боялся. Ну, пара выбитых в драке зубов, ну, нос сломанный… Может быть, ты завтрашний мертвец, но стоит ли думать об этом сегодня? И Африканец ходил по улицам, не оглядываясь – ведь это его квартал, его ублюдская жизнь, его свобода и выбор дышать гнилым воздухом здешних подворотен и соленым ветром с залива. При таком раскладе стычки с латиносами были неизбежной погрешностью – пару раз в полгода то у них, то у него чесались кулаки. И тогда бывало по-всякому, в зависимости от численности, – и он им устраивал баню, и его мутузили.

Но однажды, прошлым январем, у пирсов они его все-таки прищучили. Шестеро на одного. Его били жестоко. Ботинками по голове, по ребрам и в подбрюшье – пока над пирсами, под моросящим то ли дождем, то ли снегом не закружилась стая привидений. А он пачкал мостовую кровавой слюной и тогда же сделал до того странное, точно по убойной обкурке, открытие – в какой-то момент ты обрастаешь панцирем и перестаешь чувствовать ужас физической боли. Они, озверевшие, били так, что он понял – для сальвадорцев, корешей Хосе, у пирсов тем вечером сошлись звезды, и ему не жить.

Его спас случай. Ребята, свои, русские, вышли в трениках за водкой. У них даже ножей не было. Зато их было двенадцать – пацаны, хорошенько заложив за воротник, всей шоблой пошли искать приключений, забыв натянуть джинсы. Взгрев латиносов, они потащили его в чайхану – куда же еще деть своего ублюдка? Если уж толстоносые сальвадорцы за него взялись, то про больничку лучше забыть. Только в доходном доме Зайки он будет под защитой, пока его не подлатают.

Он две недели валялся в задней комнате чайханы. Его выхаживала Ольга. Первые два дня просто лежал бревном и смотрел, как под потолком кружатся те самые, прилетевшие за ним с пирса привидения, вместе с ними кружилась вся комната. А на третий день Ольга решила смыть с него запекшуюся кровь. Принесла таз с теплой водой и губку. Стянула с него футболку и джинсы. Слушая, как она ласковым голосом (да, черт, только Ольга так и умела) увещевает его, находя повод для радости в том, что его не сделали калекой, он впервые с того проклятого вечера на пирсах сложил губы в жалкое подобие улыбки. Она говорила с ним, как с ребенком, хотя он лежал смирно и не думал ни капризничать, ни, боже упаси, сопротивляться. Вот только член встал – но так было даже интересней. Она глянула на его вздыбившееся чудовище и усмехнулась. Зачем-то произнесла:

– На пирсы без дела не ходи, – а потом встала и ушла, унося таз с губкой.

Что он мог ей на это сказать? Ведь он жил у пирсов, в обшарпанном сером доме с колоннами. И, уж конечно, он не перестанет выходить в промозглый ветреный сумрак к реке, у которой вырос, не перестанет наведываться в бар у пирсов, ведь это единственное на весь квартал место, где продают настоящую текилу и граппу.

Ну, допустим, сальвадорцы докопаются снова и, наконец, убьют – что ж теперь? Это жизнь, она заканчивается смертью. Через год, через месяц, через семь дней… Семь дней, черт возьми, – это вечность, мир можно создать за семь дней. Тогда, валяясь в задней комнате чайханы, он твердо решил: нет, на хрен, он подлечится, напялит свои джинсы, свой бушлат, свои негнущиеся высокие армейские ботинки и прямиком отсюда отправится к пирсам. Это была чертовски смешная мысль – ведь идти-то ему, собственно, было больше некуда.