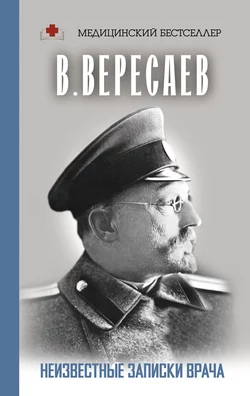

Неизвестные записки врача

Неизвестные записки врача

Викентий Викентьевич Вересаев

Медицинский бестселлер (АСТ)

Перед вами – новое издание хорошо известной книги замечательного русского писателя В. В. Вересаева (1867–1945) «Записки врача». В ней он открыто и беспристрастно описывает случаи из практики и переживания молодого врача, поднимает вопросы о профессиональных трудностях в области медицины и лечения, рассуждает об этике и морали.

При жизни автора эта книга вызвала бурю обсуждений, подчас Вересаева резко осуждали. А по прошествии лет его произведение стало бестселлером, который необычайно интересно читать и в наше время.

Произведение В. В. Вересаева впервые проиллюстрировано фотографиями.

В книгу включен рассказ «Поветрие», который в некоторой степени дополняет «Записки врача».

Викентий Вересаев

Неизвестные записки врача

Предисловие

О писателях-врачах, и российских, и зарубежных, написано большое количество работ и научных исследований. Сказать об этом что-то новое и нетривиальное достаточно сложно, особенно если рассматривать и анализировать этот феномен как таковой.

Существует несколько предпосылок, характерных для России, которые сформировали и развили определенные личностные черты этой группы писателей и общественных деятелей. Одной из структурообразующих причин являлась очень сильная изоляция между различными социальными и профессиональными группами населения, которая сохранилась уже после отмены института крепостного права. Это усугублялось изоляцией пространственной, определяемой большой территорией и существованием каждой губернии как самостоятельного анклава.

Книга «Записки врача» была опубликована почти 120 лет назад, в 1901 году. Её многократное переиздание в России и перевод на все основные языки мира не может определяться только литературными достоинствами этого произведения.

Необходима совокупность случайных и закономерных факторов, которые приведут к такой популярности и востребованности для следующих поколений читателей. Попробуем определить хотя бы часть тех причин, которые формируют этот объективный феномен.

Во-первых, личность самого автора. В. В. Вересаев (Смидович) принадлежал к «неправильной» семье: потомки родовитого дворянского семейства, которые волею обстоятельств были вынуждены жить собственным трудом, не имея никаких доходов и недвижимости, заработанных и полученных предыдущими поколениями. В свою очередь это определило нетипичное воспитание в семье, отношение к выбору карьерных устремлений и многое другое.

Автор «Записок врача» публиковался с 1884 года и более чем за полтора десятилетия особой писательской известности не снискал. Уже став известным, он, со свойственной ему прямотой, говорил о себе: «Я не писатель, я – литератор».

Во-вторых, вопросы, поднятые в книге, обусловлены не только профессиональными трудностями в области медицины и лечения. Они связаны с этикой, моралью и поэтому, не имея окончательного ответа, остаются открытыми.

Еще одна – субъективная, но очень важная – причина популярности «Записок врача»: возмущение книгой значительной части сообщества врачей. В момент её издания между людьми этой профессии существовал негласный кодекс неразглашения некоторых малоприятных проблем, которые существовали и существуют до сих пор. Вересаев, с их точки зрения, поступил «неправильно» и нарушил цеховые, кастовые устои врачебного сообщества.

Остановимся более подробно ещё на одной причине – неоднородности самого врачебного сообщества. К концу 19 века в крупных городах сформировалась прослойка высокооплачиваемых и «модных» врачей. Это оказало большую и неожиданную услугу книге «Записки врача», поскольку именно эта социальная группа была наиболее возмущена и воплотила свое негодование в многочисленных публичных выступлениях и газетных публикациях. Раздражение определенных слоев интеллигенции при подобных событиях очень достоверно описано в романе К. М. Станюковича «Жрецы» (1911 г.).

Сам В. В. Вересаев, как и его отец, принадлежал к категории земских врачей.

Создание в 1864 году института земских врачей, вынужденных в силу осознанной профессиональной необходимости вступать в контакт с самыми различными малоимущими слоями населения, сформировало достаточно заметную социальную группу в России, которая была начисто лишена иллюзий по поводу действительных потребностей народа. Кроме того, они в значительной степени преодолели социальный барьер недоверия к себе со стороны крестьянских и ремесленных слоев населения. Это определялось тем, что обращение к земскому врачу было добровольное, связанное с невозможностью разрешить возникшие проблемы со здоровьем самостоятельно.

Естественно, что внутри этой группы появлялись публицисты, а наиболее одаренные из них избрали в дальнейшем писательскую деятельность. Это в полной мере относится и к В. В. Вересаеву. Обратим внимание на следующие особенности его творчества, которые в равной степени характерны для всех врачей-писателей: отсутствие избыточного пафоса и склонности к надуманной драматизации, нежелание немотивированных, необдуманных и бездоказательных социальных обобщений.

Но, наверное, самое главное – это уровень спокойной, неаффектированной доброжелательности, стремление разобраться в том, чем можно помочь конкретному человеку. Раньше это называлось очень просто: любовь к ближнему.

Еще одна отличительная особенность писателей-врачей – отсутствие вражды между ними, что бывает не так уж часто в писательской среде. Почитайте воспоминания В. Г. Лидина о том, как общались Вересаев и Чехов: они понимали друг друга с полуслова.

Именно В. В. Вересаев стал тем «мостом» во времени (так и хочется сказать: «каменным»[1 - «Каменный мост» – шутливое прозвище, данное В. В. Вересаеву в литературно-художественном кружке «Телешовские среды», где каждый получал московское топонимическое прозвище, соответствующее его личности и характеру.]) между Чеховым и Булгаковым. Сколько помощи и понимания было в его отношении к молодому (писателю (М. А. Булгакову)), приехавшему в Москву из Киева. Общеизвестно, что цикл рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (1925–26 гг.) созвучны и перекликаются с «Записками врача» В. В. Вересаева.

«“Ну, нет… я буду бороться. Я буду… Я…”. И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская… и в ней будто бы я… не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду… борюсь… В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах, и все вперед, вперед…». Это написал Булгаков, но представить себе молодого врача Вересаева, который пишет в своих дневниках нечто подобное, не составляет труда.

Много позже, в 1987 году, в своей Нобелевской лекции И. Бродский произнесет горькие и оптимистичные слова: «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно».

В заключение я бы хотел отметить, что каждому поколению необходимо сделать важный вывод: личное обогащение не должно быть главной профессиональной целью. В любой исторической эпохе существуют привилегированные и высокооплачиваемые группы: юристы, врачи, чиновники и так далее. Каждая группа имеет набор негласных табу и запретов. В этих группах могут появиться люди с «неправильными» и «неудобными» вопросами. Книга «Записки врача» именно об этом.

Лев Разумовский,

правнук родного брата В. В. Вересаева

Записки врача

От автора

Я кончил курс на медицинском факультете семь лет назад. Из этого читатель может видеть, чего он вправе ждать от моих записок. Записки мои это не записки старого, опытного врача, подводящего итоги своим долгим наблюдениям и размышлениям, выработавшего определенные ответы на все сложные вопросы врачебной науки, этики и профессии; это также не записки врача-философа, глубоко проникшего в суть науки и вполне овладевшего ею. Я обыкновеннейший средний врач, со средним умом и средними знаниями; я сам путаюсь в противоречиях, я решительно не в силах разрешить многие из тех тяжелых, настоятельно требующих решения вопросов, которые возникают предо мною на каждом шагу. Единственное мое преимущество, – что я еще не успел стать человеком профессии и что для меня еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь. Я буду писать о том, что я испытывал, знакомясь с медициной, чего я ждал от нее, и что она мне дала, буду писать о своих первых самостоятельных шагах на врачебном поприще и о впечатлениях, вынесенных мною из моей практики. Постараюсь писать все, ничего не утаивая, и постараюсь писать искренне.

I

Я учился в гимназии хорошо, но, как и большинство моих товарищей, науку гимназическую презирал до глубины души. Наука эта была для меня тяжелою и неприятною повинностью, которую для чего-то необходимо было отбыть, но которая сама по себе не представляла для меня решительно никакого интереса; что мне было до того, в каком веке написано «Слово Даниила Заточника», чей сын был. Оттон. Великий и как будет страдательный залог от «persuadeo tibi»? (Уверяю тебя (лат.) – Ред.)

Развитие мое шло помимо школы, помимо школы приобретались и интересовавшие меня знания.

Все это резко изменилось, когда я поступил в университет. На первых двух курсах медицинского факультета читаются теоретические естественнонаучные предметы – химия, физика, ботаника, зоология, анатомия, физиология. Эти науки давали знание настолько для меня новое и настолько важное, что совершенно завладели мною все вокруг меня и во мне самом, на что я раньше смотрел глазами дикаря, теперь становилось ясным и понятным и меня удивляло, как я мог дожить до двадцати лет, ничем этим не интересуясь и ничего не зная. Каждый день, каждая лекция несли с собою новые для меня «открытия» я был поражен, узнав, что мясо, то самое мясо, которое я ем в виде бифштекса и котлет, и есть те таинственные «мускулы», которые мне представлялись в виде каких-то клубков сероватых нитей, я раньше думал, что из желудка твердая пища идет в кишки, а жидкая – в почки, мне казалось, что грудь при дыхании расширяется оттого, что в нее какою-то непонятною силою вводится воздух, я знал о законах сохранения материи и энергии, но в душе совершенно не верил в них. Впоследствии мне пришлось убедиться, что и большинство людей имеет не менее младенческое представление обо всем, что находится перед их глазами, и это их не тяготит. Они покраснеют от стыда, если не сумеют ответить, в каком веке жил. Людовик XIV, но легко сознаются в незнании того, что такое угар и отчего светится в темноте фосфор.

Что касается анатомии, то часто приходится слышать, какою тяжелою и неприятною стороною ее изучения является необходимость препарировать трупы. Действительно, некоторые из товарищей довольно долго не могли привыкнуть к виду анатомического театра, наполненного ободранными трупами с мутными глазами, оскаленными зубами и скрюченными пальцами; одному товарищу пришлось даже перейти из-за этого на другой факультет – он стал страдать галлюцинациями, и ему казалось по ночам, что из всех углов комнаты к нему ползут окровавленные руки, ноги и головы. Но лично я привык к трупам довольно скоро и с увлечением просиживал целые часы за препаровкою, раскрывавшею передо мною все тайны человеческого тела, в течение семи-восьми месяцев я ревностно занимался анатомией, целиком отдавшись ей, – и на это время взгляд мой на человека как-то удивительно упростился. Я шел по улице, следя за идущим передо мною прохожим, и он был для меня не более, как живым трупом вот теперь у него сократился glutaeus maximus, теперь quadriceps femoris, эта выпуклость на шее обусловлена мускулом sternocleidomastoideus, он наклонился, чтобы поднять упавшую тросточку, это сократились musculi recti abdominis и потянули к тазу грудную клетку. Близкие, и дорогие мне люди стали в моих глазах как-то двоиться; эта девушка, – в ней столько оригинального и славного, от ее присутствия на душе становится хорошо и светло, а между тем все, составляющее ее, мне хорошо известно, и ничего в ней нет особенного на ее мозге те же извилины, что и на сотнях виденных мною мозгов, мускулы ее так же насквозь пропитаны жиром, который делает столь неприятным препарирование женских трупов, и вообще в ней нет решительно ничего привлекательного и поэтического.

Еще более сильное впечатление, чем предлагаемые знания, произвел на меня метод, царивший в этих знаниях. Он вел вперед осторожно и неуклонно, не оставляя без тщательной проверки самой ничтожной мелочи, строго контролируя каждый шаг опытом и наблюдением – и то, что в этом пути было пройдено, было пройдено окончательно, возможности не было, что придется воротиться назад. Метод этот так обаятельно действовал на ум потому, что являлся не в виде школьных правил отвлеченной логики, а с необходимостью вытекал из самой сути дела – каждый факт, каждое объяснение факта как будто сами собою твердили золотые слова. Бэкона «non fingendum aut excogitandum, sed inveniendum, quid natura facial aut ferat, – не выдумывать, не измышлять а искать, что делает и несет с собою природа». Можно было не знать даже о существовании логики, сама наука заставила бы усвоить свой метод успешнее, чем самый обстоятельный трактат о методах; она настолько воспитывала ум что всякое уклонение от прямого пути в ней же самой, – вроде «непрерывной зародышевой плазмы» Вейсмана или теорий зрения, – прямо резало глаза своею ненаучностью.

На втором курсе подготовительные, теоретические предметы закончились. Я сдал полулекарский экзамен. Начались занятия в клиниках.

Здесь характер получаемых знаний резко изменился. Вместо отвлеченной науки на первый план выдвинулся живой человек; теории воспаления, микроскопические препараты опухолей и бактерий сменились подлинными язвами и ранами. Больные, искалеченные, страдающие люди бесконечною вереницею потянулись перед глазами: легких больных в клиники не принимают, – все это были страдания тяжелые, серьезные. Их обилие и разнообразие произвели на меня ошеломляющее действие, меня поразило, какая существует масса страданий, какое разнообразие самых утонченных, невероятных мук заготовила нам природа, – мук, при одном взгляде на которые на душе становилось жутко.

Вскоре после начала клинических занятий в клинику старших курсов был положен огородник, заболевший столбняком. Мы ходили смотреть его. В палате стояла тишина. Больной был мужик громадного роста, плотный и мускулистый, с загорелым лицом; весь облитый потом, с губами, перекошенными от безумной боли, он лежал на спине, ворочая глазами; при малейшем шуме, при звонке конки на улице или стуке двери внизу больной начинал медленно выгибаться: затылок его сводило назад, челюсти судорожно впивались одна в другую, так что зубы трещали, и страшная, длительная судорога спинных мышц приподнимала его тело с постели; от головы во все стороны расходилось по подушке мокрое пятно от пота. Две недели назад больной работал босиком на огороде и занозил себе большой палец ноги, эта пустячная заноза вызвала то, что я теперь видел.

Ужасно было не только то, что существуют подобные муки; еще ужаснее было то, как легко они приобретаются, как мало гарантирован от них самый здоровый человек. Две недели назад всякий бы позавидовал богатырскому здоровью этого самого огородника. Шел по двору крепкий парень-конюх, поскользнулся и ударился спиною о корыто, – и вот он уже шестой год лежит у нас в клинике ноги его висят, как плети, больной ими не может двинуть, он мочится и ходит под себя, беспомощный, как грудной ребенок, он лежит так дни, месяцы, годы, лежит до пролежней, и нет надежды, что когда-нибудь воротится прежнее. Вот акцизный чиновник с воспалением седалищного нерва, доведенный страданиями до бешенства, кричит профессору.

– Подлецы вы все, шарлатаны! Да убейте же вы меня, ради создателя, одного только я у вас прошу!

В хороший летний вечер он посидел на росистой траве.

Каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны, бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше – это не спокойное состояние организма; при глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды, незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины развивается рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой форточки переходит в чахотку.

Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно «случайностью», при настоящих же условиях болеют все бедные болеют от нужды, богатые – от довольства, работающие – от напряжения, бездельники – от праздности; неосторожные – от неосторожности, осторожные – от осторожности. Во всех людях. С самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. В Бостоне были исследованы зубы у четырех тысяч школьников, и оказалось, что здоровые зубы, особенно у детей старше десяти лет, составляют исключение, в. Баварии среди пятисот учеников народных школ было найдено лишь трое с совершенно здоровыми зубами. Д-р Бабес вскрыл в будапештской больнице сто детских трупов, и у семидесяти четырех из них он нашел в бронхиальных железах, туберкулезные палочки; а все эти сто детей умерли от различных не туберкулезных болезней. Уж дети встают после сна с «заспанными», гноящимися глазами; уже ребенком каждый страдает хроническим насморком и не может обойтись без носового платка, – всех прямо удивила бы мысль, что здоровому человеку носовой платок совершенно не нужен. Что же касается достигших зрелости женщин, то они уже нормально, физиологически осуждены каждый месяц болеть в течение нескольких дней.

С новым и странным чувством я приглядывался к окружавшим меня людям, и меня все больше поражало, как мало среди них здоровых; почти каждый чем-нибудь да был болен. Мир начинал казаться мне одною громадною, сплошною больницею. Да, это становилось все несомненнее: нормальный человек – это человек больной; здоровый представляет собою лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы.

Когда я в первый раз приступил к изучению теоретического акушерства, я, раскрыв книгу, просидел за нею всю ночь напролет; я не мог от нее оторваться; подобный тяжелому, горячечному кошмару, развертывался передо мною «нормальный» «физиологический» процесс родов. Брюшные органы, скомканные и придавленные беременною маткою, типически-болезненные родовые потуги, весь этот ужасный, кровавый путь, который ребенок проходит при родах, это невероятное несоответствие размеров – все здесь было чудовищно ненормально, вплоть до тех рубцов на животе, по которым узнается хоть раз рожавшая женщина. Помню хорошо, как сегодня, и первые роды, на которых я присутствовал. Роженица была молодая женщина, жена мелкого почтового чиновника, второродящая. Она лежала на спине, с обнаженным громадным животом, беспомощно уронив руки, с выступившими на лбу капельками пота; когда ее схватывали потуги, она сгибала колени и стискивала зубы, стараясь сдерживать стоны, и все-таки стонала.

– Ну, ну, сударыня, потерпите немножко! – невозмутимо-спокойным голосом уговаривал ее ассистент. Ночь была бесконечно длинна. Роженица уж перестала сдерживаться; она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа и заламывая пальцы; стоны отдавались в коридоре и замирали где-то далеко под сводами. После одного особенно сильного приступа потуг больная схватила ассистента за руку; бледная, с измученным лицом, она смотрела на него жалким, умоляющим взглядом.

– Доктор, скажите, я не умру? – спрашивала она с тоскою.

Утром в клинику пришел наведаться о состоянии роженицы ее муж, взволнованный и растерянный. Я присматривался к нему с тяжелым, неприязненным чувством; это был у них второй ребенок, – значит, он знал, что жене его предстоят все эти муки, и все-таки пошел на это… Только поздно вечером роды стали приходить к концу. Показалась головка, все тело роженицы стало судорожно сводиться в отчаянных усилиях вытолкнуть из себя ребенка; ребенок, наконец, вышел; он вышел с громадною кровяною опухолью на левой стороне затылка, с изуродованным, длинным черепом. Роженица лежала в забытьи, с надорванною промежностью, плавая в крови.

– Роды были легкие и малоинтересные, – сказал ассистент.

Это все тоже было «нормально»! И дело тут не в том, что «цивилизация» сделала роды труднее: в тяжелых муках женщины рожали всегда, и уж древний человек был поражен этой странностью и не мог объяснить ее иначе, как проклятьем бога.

Описанные впечатления ложились на душу одно за другим, без перерыва, все усиливая густоту красок.

Однажды ночью я проснулся. Мне снилось, что я шел по какому-то узкому, темному переулку: на меня наехала карета, ударила дышлом в бок, и у меня образовался pneumothorax. Я сел на постели. Бледная ночь смотрела в окно; вентилятор, перетерший смазку, наполнял тишину яростным, прерывистым хрипом; в кухне плакал больной ребенок квартирной хозяйки. Все виденное и передуманное в последнее время вдруг встало предо мною, и я ужаснулся, до чего человек не защищен от случайностей, на каком тонком волоске висит всегда его здоровье. Только бы его, здоровья, – с ним ничего не страшно, никакие испытания; его потерять – значит потерять все; без него нет свободы, нет независимости, человек становится рабом окружающих людей и обстановки; оно – высшее и необходимейшее благо, а между тем удержать его так трудно! Пришлось бы всю жизнь, все силы положить на это; но ведь обидно и смешно ставить себе это целью жизни. Притом, все равно ничего не достигнешь даже в том случае, если только для этого и жить. Беречься? Но этим теряешь приспособляемость; птица безнаказанно спит под дождем, мокрая до последнего перышка, мы бы при таких условиях получили смертельную простуду. Да и как беречься? Мы ничего не знаем, отчего происходят рак, саркома, масса нервных страданий, сахарная болезнь, большинство мучительных кожных болезней. Как ни берегись, а может быть, через год в это время я уже буду лежать, пораженный pemphigo foliaceo; вся кожа при этой болезни покрывается вялыми пузырями; пузыри лопаются и обнажают подкожный слой, который больше не зарастает; и человек, лишенный кожи, не знает, как сесть, как лечь, потому что самое легкое прикосновение к телу вызывает жгучие боли. Об этом смешно думать? Но ведь и тот больной с pemphigus`ом, которого я на днях видел в клинике, полгода назад тоже был совершенно здоров и не ждал беды. Ни один час здоровья нам не гарантирован. Между тем хочется жить, жить и быть счастливым, а это невозможно. И для чего любовь со всей поэзией и счастьем? Для чего любовь, если от нее столько мук? Да неужели же «любовь» является не насмешкою над любовью, если человек решается причинять любимой женщине те муки, которые я видел в акушерской клинике? Страданье, страданье без конца, страданье во всевозможных видах и формах – вот в чем вся суть и вся жизнь человеческого организма.

Вскоре это страданье встало передо мною в реальной форме. У меня на левой руке под мышкою находилась небольшая родинка; ни с того, ни с сего она вдруг начала расти, стала болезненной; я боялся верить глазам, но она с каждым днем увеличивалась и становилась все болезненнее; опухоль достигла величины лесного ореха. Сомнения быть не могло: из родинки у меня развивалась саркома, – та страшная меланосаркома, которая обыкновенно и развивается из невинных родинок. Как на эшафот, пошел я на прием к нашему профессору-хирургу.

– Профессор, у меня, кажется… саркома на руке, – сказал я обрывающимся голосом.

Профессор внимательно посмотрел на меня.

– Вы медик третьего курса? – спросил он.

– Да.

– Покажите вашу саркому.

Я разделся. Профессор срезал ножницами тонкую ножку, на которой держалась опухоль.

– Вы себе натерли родинку рукавом, – больше ничего. Возьмите себе на память вашу саркому, – добродушно улыбнулся он, подавая мне маленький мясистый комочек.

Я ушел сконфуженный и радостный, и стыдно мне было за мою ребяческую мнительность. Но спустя некоторое время я стал замечать, что со мною творится что-то неладное: появилась общая вялость и отвращение к труду, аппетит был плох, меня мучила постоянная жажда; я начал худеть; по телу то там, то здесь стали образовываться нарывы; мочеотделение было очень обильное; я исследовал мочу на сахар, – сахара не оказалось. Все симптомы весьма подходили к несахарному мочеизнурению (diabetes insipidus). С тяжелым чувством перечитывал я главу об этой болезни в учебнике Штрюмпеля: «Причины несахарного мочеизнурения еще совершенно темны… Большинство больных принадлежит к юношескому и среднему возрасту; мужчины подвержены этой болезни несколько чаще женщин. Родство этой болезни с сахарною болезнью очевидно; иногда одна из них переходит в другую. Болезнь может тянуться годы и даже десятки лет; исцеления крайне редки».

Я пошел к профессору-терапевту. Не высказывая своих подозрений, я просто рассказал ему все, что со мною делается. По мере того как я говорил, профессор все больше хмурился.

– Вы полагаете, что у вас diabetes insipidus, – резко сказал он. – Это очень хорошо, что вы так прилежно изучаете Штрюмпеля: вы не забыли решительно ни одного симптома. Желаю вам так же хорошо ответить о диабете на экзамене. Поменьше курите, больше ешьте и двигайтесь и бросьте думать о диабете.

Предметом нашего изучения стал живой, страдающий человек. На эти страдания было тяжело смотреть; но вначале еще тяжелее было то, что именно эти-то страдания и нужно было изучать. У больного с вывихом плеча – порок сердца; хлороформировать нельзя, и вывих вправляют без наркоза; фельдшера крепко вцепились в больного, он бьется и вопит от боли, а нужно внимательно следить за приемами профессора, вправляющего вывих; нужно быть глухим к воплям оперируемого, не видеть корчащегося от боли тела, душить в себе жалость и волнение. С непривычки это было очень. Трудно, и внимание постоянно двоилось; приходилось убеждать себя, что ведь это не мне больно, что ведь я совершенно здоров, а больно другому. Потоки крови при хирургических операциях, стоны рожениц, судороги столбнячного больного – все это вначале сильно действовало на нервы и мешало изучению; ко всему этому нужно было привыкнуть.

Дом Смидовичей, где родился и вырос В. В. Вересаев, на Верхне-Дворянской ул. (ныне ул. Гоголевская), Тула, 1909 г.

Впрочем, привычка эта вырабатывается скорее, чем можно бы думать, и я не знаю случая, чтобы медик, одолевший препаровку трупов, отказался от врачебной дороги вследствие неспособности привыкнуть к стонам и крови. И слава богу, разумеется, потому что такое относительное «очерствение» не только необходимо, но прямо желательно; об этом не может быть и спора. Но в изучении медицины на больных есть другая сторона, несравненно более тяжелая и сложная, в которой далеко не все столь же бесспорно.

Мы учимся на больных; с этой целью больные и принимаются в клинике; если кто из них не захочет показываться и давать себя исследовать студентам, то его немедленно, без всяких разговоров, удаляют из клиники. Между тем так ли для больного безразличны все эти исследования и демонстрации?

Разумеется, больного при этом стараются по возможности щадить. Но дело тут не в одном только непосредственном вреде. Передо мною встает полутемная палата во время вечернего обхода; мы стоим с стетоскопами в руках вокруг ассистента, который демонстрирует нам на больном амфорическое дыхание. Больной – рабочий бумагопрядильной фабрики – в последней стадии чахотки; его молодое страшно исхудалое лицо слегка синюшно; он дышит быстро и поверхностно; в глазах, устремленных в потолок, сосредоточенное, ушедшее в себя страдание.

– Если вы приставите стетоскоп к груди больного, – объясняет ассистент, – и в то же время будете постукивать рядом ручкою молоточка по плессиметру, то услышите ясный, металлический, так называемый «амфорический» звук… Пожалуйста, коллега! – обращается он к студенту, указывая на больного. Ну-ка, голубчик, повернись на бок! Поднимись, сядь!

И режущим глаза контрастом представляется это одинокое страдание, служащее предметом равнодушных объяснений и упражнений; кто другой, а сам больной чувствует этот контраст очень сильно.

Но вот больной умирает. Те же правила, которые требуют от больных, чтобы они беспрекословно давали себя исследовать учащимся, предписывают также обязательное вскрытие всякого, умершего в университетской больнице.

Каждый день по утрам в прихожей и у подъезда клиники можно видеть просительниц, целыми часами поджидающих ассистента. Когда ассистент проходит, они останавливают его и упрашивают отдать им без вскрытия умершего ребенка, мужа, мать. Здесь иногда приходится видеть очень тяжелые сцены. Разумеется, на все просьбы следует категорический отказ. Не добившись ничего от ассистента, просительница идет дальше, мечется по всем начальствам, добирается до самого профессора и падает ему в ноги, умоляя не вскрывать умершего:

– Ведь болезнь у него известная, – что ж его еще после смерти терзать?

И здесь, конечно, она встречает тот же отказ:

Вскрыть умершего необходимо, – без этого клиническое преподавание теряет всякий смысл. Но для матери вскрытие ее ребенка часто составляет не меньшее горе, чем сама его смерть; даже интеллигентные лица большею частью крайне неохотно соглашаются на вскрытие близкого человека, для невежественного же бедняка оно кажется чем-то прямо ужасным; я не раз видел, как фабричная, зарабатывающая по сорок копеек в день, совала ассистенту трехрублевку, пытаясь взяткою спасти своего умершего ребенка от «поругания». Конечно, такой взгляд на вскрытие – предрассудок, но горе матери от этого не легче. Вспомните вопль некрасовской Тимофеевны над умершим Демушкой:

Я не ропщу,

Что бог прибрал младенчика,

А больно то, зачем они

Ругалися над ним?

Зачем, как черны вороны,

На части тело белое

Терзали?.. Неужли

Ни бог, ни царь не вступятся?

Однажды летом я был на вскрытии девочки, умершей от крупозного воспаления легких. Большинство товарищей разъехалось на каникулы, присутствовали только ординатор и я. Служитель огромного роста, с черной бородой, вскрыл труп и вынул органы. Умершая лежала с запрокинутою назад головою, широко зияя окровавленною грудобрюшною полостью; на белом мраморе стола, в лужах алой крови, темнели внутренности. Прозектор разрезывал на деревянной дощечке правое легкое.

– Вы что тут делаете, а? – вдруг раздался в дверях задыхающийся голос.

На пороге стоял человек в пиджаке, с рыжею бородкою; лицо его было смертельно бледно и искажено ужасом. Это был мещанин-сапожник, отец умершей девочки; он шел в покойницкую узнать, когда можно одевать умершую, ошибся дверью и попал в секционную.

– Что вы тут делаете, разбойники?! – завопил он, трясясь и уставясь на нас широко раскрытыми глазами. У прозектора замер нож в руке.

– Ну, ну, чего тебе тут? Ступай! – сказал побледневший служитель, идя навстречу мещанину.

– Ребят здесь свежуете, а?! – кричал тот с каким-то плачущим воем, судорожно топаясь на месте и тряся сжатыми кулаками. – Вы что с моей девочкой исделали?

Он рванулся вперед. Служитель схватил его сзади под мышки и потащил вон; мещанин уцепился руками за косяк двери и закричал: «Караул!..»

Служителю удалось, наконец, вытолкать его в коридор и запереть дверь на ключ. Мещанин долго еще ломился в дверь и кричал «караул», пока прозектор не кликнул в окно сторожей, которые увели его.

Если у этого человека заболеет другой ребенок, то он разорится на лечение, предоставит ребенку умереть без помощи, но в клинику его не повезет: для отца это поругание дорогого ему трупа – слишком высокая плата за лечение.

Сказать кстати, право вскрывать умерших больных присвоили себе, помимо клиник, и вообще все больницы, – присвоили совершенно самовольно, потому что закон им такого права не дает; обязательные вскрытия производятся по закону только в судебно-медицинских целях. Но я не знаю ни одной больницы, где бы, по желанию родственников, умерший выдавался им без вскрытия; сами же родственники и не подозревают, что они имеют право требовать этого. Вскрытие каждого больного, хотя бы умершего от самой «обыкновенной» болезни, чрезвычайно важно для врача; оно указывает ему его ошибки и способы избежать их, приучает к более внимательному и всестороннему исследованию больного, дает ему возможность уяснить себе во всех деталях анатомическую картину каждой болезни; без вскрытии не может выработаться хороший врач, без вскрытии не может развиваться и совершенствоваться врачебная наука. Необходимо, чтобы все это понимали как можно яснее и добровольно соглашались на вскрытие близких. Но покамест этого нет; и вот больницы достигают своего тем, что вскрывают умерших помимо согласия родственников; последние унижаются, становятся перед врачами на колени, суют им взятки, – все напрасно; из боязни вскрытия близкие нередко всеми мерами противятся помещению больного в больницу, и он гибнет дома вследствие плохой обстановки и неразумного ухода…

В больнице, где я впоследствии работал, произошел однажды такой случай: лежал у нас мальчик лет пяти с брюшным тифом; у него появились признаки прободения кишечника; в таких случаях прежде всего необходим абсолютный покой больного. Вдруг мать потребовала у дежурного врача немедленной выписки ребенка; никаких уговоров она не хотела слушать: «все равно ему помирать, а дома помрет, так хоть не будут анатомировать». Дежурный врач был принужден выписать мальчика; по дороге домой он умер… Это происшествие вызвало среди врачей нашей больницы много толков; говорили, разумеется, о дикости и жестокости русского народа, обсуждали вопрос, имел ли право дежурный врач выписать больного, виноват ли он в смерти ребенка нравственно или юридически и т. п. Но ведь тут интересен и другой вопрос: насколько должен был быть силен страх матери перед вскрытием, если для избежания его она решилась поставить на карту даже жизнь своего ребенка! Дежурный врач, конечно, был человек не «дикий» и не «жестокий»; но характерно, что ему и в голову не пришел самый, казалось бы, естественный выход обязаться перед матерью, в случае смерти ребенка, не вскрывать его.

Но кому особенно приходится терпеть из-за того, что мы принуждены изучать медицину на людях, – это лечащимся в клинике женщинам. Тяжело вспоминать, потому что приходится краснеть за себя; но я сказал, что буду писать все.

Пропедевтическая клиника. На эстраду к профессору, в сопровождении двух студентов-кураторов, взошла молодая женщина, больная плевритом. Прочитав анамнез, студент подошел к больной и дотронулся до закутывавшего ее плечи платка, показывая жестом, что нужно раздеться. Мне кровь бросилась в лицо: это был первый случай, когда перед нами вывели молодую пациентку. Больная сняла платок, кофточку и опустила до пояса рубашку, лицо ее было спокойно и гордо. Ее начали выстукивать, выслушивать. Я сидел весь красный, стараясь не смотреть на больную; мне казалось, что взгляды всех товарищей устремлены на меня; когда я поднимал глаза, передо мною было все то же гордое, холодное, прекрасное лицо, склоненное над бледною грудью как будто совсем не ее тело ощупывали эти чужие мужские руки. Наконец лекция кончилась. Вставая, я встретился взглядом с соседом-студентом, мне почти незнакомым; как-то вдруг мы прочли друг у друга в глазах одно и то же, враждебно переглянулись и быстро отвели взгляды в стороны.

Было ли во мне какое-нибудь сладострастное чувство в то время, когда больная обнажалась на наших глазах. Было, но очень мало – главное, что было, – это страх его. Но потом, дома, воспоминание о происшедшем приняло тонкосладострастныи оттенок, и я с тайным удовольствием думал о том, что впереди предстоит еще много подобных случаев.

И случаев, разумеется, было очень много. Особенно помнится мне одна больная, Анна Грачева, поразительно хорошенькая девушка лет восемнадцати. У нее был порок сердца с очень характерным предсистолическим шумом; профессор рекомендовал нам почаще выслушивать ее. Подойдешь к ней, – она послушно и спокойно скидывает рубашку и сидит на постели, обнаженная до пояса, пока мы один за другим выслушиваем ее. Я старался смотреть на нее глазами врача, но я не мог не видеть, что у нее красивые плечи и грудь, я не мог не видеть, что и товарищи мои что-то уж слишком интересуются предсистолическим шумом, и мне было стыдно этого. И именно потому, что я чувствовал нечистоту наших взглядов, мне особенно больно становилось за эту девушку, какая сила заставляет ее обнажаться перед нами? Пройдет ли для нее все это даром? И я старался прочесть на ее красивом, почти еще детском лице всю историю ее пребывания в нашей клинике, – как возмутилась она, когда впервые была принуждена предстать перед всеми нагою, и как ей пришлось примириться с этим, потому что дома нет средств лечиться, и как постепенно она привыкла.

На амбулаторный прием нашего профессора-сифилидолога пришла молодая женщина с запискою от врача, который просил профессора определить, не сифилитического ли происхождения сыпь у больной.

– Где у вас сыпь? – спросил профессор больную.

– На руке.

– Ну, это пустяки. Бывшие фурункулы. Еще где?

– На груди, – запнувшись, ответила больная. – Но там совсем то же самое.

– Покажите!

– Да там то же самое, нечего показывать, – возразила больная, краснея.

– Ну, а вы нам все-таки покажите; мы о-чень любопытны! – с юмористическою улыбкою произнес профессор.

После долгого сопротивления больная наконец сняла кофточку.

– Ну, это тоже пустяки, – сказал профессор. – Больше нигде нет? Скажите вашему доктору, что у вас нет ничего серьезного.

Тем временем ассистент, оттянув у больной сзади рубашку, осмотрел ее спину.

– Сергей Иванович, вот еще! – вполголоса произнес он.

Профессор заглянул больной за рубашку.

– А-а, это дело другое! – сказал он. – Разденьтесь совсем, – пойдите за ширмочку… Следующая!

Больная медленно ушла за ширму. Профессор осмотрел несколько других больных.

– Ну, а что та наша больная? Разделась она? – спросил он.

Ассистент побежал за ширму. Больная стояла одетая и плакала. Он заставил ее раздеться до рубашки. Больную положили на кушетку и раздвинув ноги, стали осматривать: ее осматривали долго, – осматривали мерзко, гнусно.

– Одевайтесь, – сказал, наконец, профессор. – Трудно еще, господа, сказать что-нибудь определенное, – обратился он к нам, вымыв руки и вытирая их полотенцем. – Вот что, голубушка, – приходите-ка к нам еще раз через неделю.

Больная уже оделась. Она стояла, тяжело дыша и неподвижно глядя в пол широко открытыми глазами.

– Нет, я больше не приду! – ответила она дрожащим голосом и, быстро повернувшись, ушла.

– Чего это она? – с недоумением спросил профессор, оглядывая нас.

В тот же день, вечером, ко мне зашла одна знакомая курсистка. Я рассказал ей описанный случай.

– Да, тяжело! – сказала она. – Но в конце концов что же делать? Иначе учиться нельзя, – приходится мириться с этим.

– Совершенно верно. Но ответьте мне вот на что: если бы вам предстояло нечто подобное, – только представьте себе это ясно, – пошли ли бы вы к нам?

Она помолчала.

– Не пошла бы… Ни за что! – виновато улыбнулась она, с дрожью поведя плечами. – Лучше бы умерла.

А ведь она глубоко уважала науку и понимала, что «иначе учиться нельзя». Та же ничего этого не понимала, она только знала, что ей нечем заплатить частному доктору и что у нее трое детей.

Эта-то нужда и гонит бедняков в клиники на пользу науки и школы. Они не могут заплатить за лечение деньгами, и им приходится платить за него своим телом. Но такая плата для многих слишком тяжела, и они предпочитают умирать без помощи. Вот что, например, говорит известный немецкий гинеколог, профессор Гофмейер: «Преподавание в женских клиниках более, чем где-либо, затруднено естественною стыдливостью женщин и вполне понятным отвращением их к демонстрациям перед студентами. На основании своего опыта я думаю, что в маленьких городках вообще едва ли было бы возможно вести гинекологическую клинику, если бы все без исключения пациентки не хлороформировались для целей исследования. Притом исследование, особенно производимое неопытною рукою, часто крайне чувствительно, а исследование большим количеством студентов в высшей степени неприятно. На этом основании в большинстве женских клиник пациентки демонстрируются и исследуются под хлороформом… Менее всего непосредственно применима для преподавания гинекологическая амбулатория, по крайней мере, в маленьких городах. Кто хочет получить от нее действительную пользу, должен сам исследовать больных. Страх перед подобными исследованиями в присутствии студентов или даже самими студентами, – у нас, по крайней мере, – часто превозмогает у пациенток, потребность в помощи».

Если рассуждать отвлеченно, то такая щепетильность должна казаться бессмысленною: ведь студенты – те же врачи, а врачей стесняться нечего. Но дело сразу меняется, когда ставишь самого себя в положение этих больных. Мы, мужчины, менее стыдливы, чем женщины, тем не менее, по крайней мере, я лично ни за что не согласился бы, чтобы меня, совершенно обнаженного, вывели на глаза сотни женщин, чтобы меня женщины ощупывали, исследовали, расспрашивали обо всем, ни перед чем не останавливаясь. Тут мне ясно, что если щепетильность эта и бессмысленна, то считаться с нею все-таки очень следует.

И тем не менее – «иначе учиться нельзя», это несомненно. В средние века медицинское преподавание ограничивалось одними теоретическими лекциями, на которых комментировались сочинения арабских и древних врачей; практическая подготовка учащихся не входила в задачи университета. Еще в сороковых годах нашего столетия в некоторых захолустных университетах, по свидетельству. Пирогова, «учили делать кровопускание на кусках мыла и ампутации на брюкве». К счастью медицины и больных, времена эти миновали безвозвратно, и жалеть об этом преступно; нигде отсутствие практической подготовки не может принести столько вреда, как во врачебном деле. А практическая подготовка невозможна без всего описанного.

Здесь мы наталкиваемся на одно из тех противоречий, которые еще так часто будут встречаться нам впоследствии – существование медицинской школы школы гуманнейшей из всех наук – немыслимо без попрания самой элементарной гуманности. Пользуясь невозможностью бедняков лечиться на собственные средства, наша школа обращает больных в манекены для упражнений, топчет без пощады стыдливость женщины, увеличивает и без того немалое горе матери, подвергая жестокому «поруганию» ее умершего ребенка, но не делать этого школа не может; по доброй воле мало кто из больных согласился бы служить науке.

Какой из этого возможен выход, я решительно не знаю; я знаю только, что медицина необходима, и иначе учиться нельзя, но я знаю также, что если бы нужда заставила мою жену или сестру очутиться в положении той больной у сифилидолога, то я сказал бы, что мне нет дела до медицинской школы и что нельзя так топтать личность человека только потому, что он беден.

II

На третьем курсе, недели через две после начала занятий, я в первый раз был на вскрытии. На мраморном столе лежал худой, как скелет, труп женщины лет за сорок. Профессор патологической анатомии, в кожаном фартуке, надевал, балагуря, гуттаперчевые перчатки, рядом с ним в белом халате стоял профессор-хирург, в клинике которого умерла женщина. На скамьях, окружавших амфитеатром секционный стол, теснились студенты.

Хирург заметно волновался: он нервно крутил усы. В притворно скучающим взглядом блуждал по рядам студентов; когда профессор-патолог отпускал какую-нибудь шуточку, он спешил предупредительно улыбнуться; вообще в его отношении к патологу было что-то заискивающее, как у школьника перед экзаменатором. Я смотрел на него, и мне странно было подумать, – неужели это тот самый грозный NN, который таким величественным олимпийцем глядит в своей клинике?

– От перитонита умерла? – коротко спросил патолог.

– Да.

– Оперирована?

– Оперирована.

– Угу! – промычал патолог, чуть дрогнув бровью, и приступил к вскрытию.

Ассистент-прозектор сделал на трупе длинный кожный разрез от подбородка до лонного сращения. Патолог осторожно вскрыл брюшную полость и стал осматривать воспаленную брюшину и склеившиеся кишечные петли… Хирург уж накануне высказал нам в клинике предполагаемую им причину смерти больной опухоль, которую он хотел вырезать, оказалась сильно сращенною с внутренностями; вероятно, при удалении этих сращений был незаметно поранен кишечник, и это повело к гнилостному воспалению брюшины. Вскрытие подтвердило его предположение. Патолог отыскал пораненное место и, вырезав кусок кишки с ранкою, послал его на тарелке студентам. Студенты с любопытством рассматривали маленькую зловещую ранку, окруженную гнойным налетом; хирург хмурился и крутил усы. Я с пристальным, злорадным вниманием следил за ним вот он суд, где беспощадно раскрываются и казнятся все их грехи и ошибки! Эта женщина пришла к нему за помощью и именно благодаря его помощи лежала теперь перед нами; интересно, знают ли это близкие умершей, объяснил ли им оператор причину ее смерти?

Вскрытие кончилось. В своем эпикризе патолог заявил, что перитонит был несомненно вызван поранением кишечника, но что при той массе сращений и перемычек, которыми изобиловала опухоль, заметить такое поранение было очень нелегко, и в столь тяжелых операциях ни один самый лучший хирург не может быть гарантирован от несчастных случайностей.

Профессора любезно пожали друг другу руки и ушли. Студенты повалили к выходу.

Странное и тяжелое впечатление произвело на меня это первое виденное мною вскрытие. «Перитонит был вызван поранением кишечника; такое поранение трудно заметить; несчастные случайности бывают у лучших хирургов…». Как все это просто! Как будто речь идет о неудавшемся химическом опыте, где вся суть только в самой неудаче! Причины этой неудачи констатируются вполне спокойно; виновник ее, если и волнуется, то волнуется лишь вследствие самолюбия… А между тем дело идет ни больше, ни меньше, как о погубленной человеческой жизни, о чем-то безмерно страшном, где неизбежно должен стать вопрос: смеет ли подобный оператор продолжать заниматься медициной? Врач-целитель, убивающий больного! Ведь это такое вопиющее противоречие, которое допустить прямо немыслимо. А между тем никто этого противоречия как будто и не замечал.

Я испытывал такое ощущение, как будто попал в школу к авгурам. Мы – те же будущие авгуры, нас стесняться нечего, и вот нас посвящали в изнанку дела; профаны могут возмущаться существованием этой изнанки и ее резким отличием от лицевой стороны, мы же должны приучаться смотреть на дело «шире»…

Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем все больше усиливалось у меня то впечатление, которое я вынес из первого вскрытия. В клиниках, на теоретических лекциях, на вскрытиях, в учебниках – везде было то же самое. Рядом с тою парадною медициною, которая лечит и воскрешает и для которой я сюда поступил, передо мною все шире развертывалась другая медицина – немощная, бессильная, ошибающаяся и лживая, берущаяся лечить болезни, которых не может определить, старательно определяющая болезни, которых заведомо не может вылечить. В руководствах я встречал описание болезней, которые оканчивались замечанием: «диагноз этой болезни возможен лишь на секционном столе», как будто такой своевременный диагноз кому-нибудь нужен! Перед нами выводили ребенка с туберкулезным pyo-pneumothoгахом; худой и иссохший, с торчащими костями и синюшным лицом, он сидел, быстро и часто дыша; когда его клали на спину, он начинал кашлять так, что, казалось, сейчас вывернутся все его внутренности. Профессор с серьезным видом, как будто совершал что-то очень важное, определял у него границы тупости, степень смещения средостения и т. п. Я следил за профессором, затаивая усмешку: сколько трудов кладет он на исследование, и все это лишь для того, чтобы в конце концов сказать нам, что больной безнадежен и что вылечить его мы не в состоянии! Какой в таком случае смысл в самом диагнозе? Как этот диагноз ни будь тонок, все-таки по существу дела он сводится лишь к мольеровскому: «Они вам скажут по-латыни, что ваша дочь больна». Все это было жалко и смешно. Мне вспоминалось определение сути медицины, данное. Мефистофелем:

Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen:

Ihr durchstudiert die gross und kleine Welt,

Um es am Ende gehn zu lassen,

Wie’s Gott gefallt.

«Дух медицины понять нетрудно

вы тщательно изучаете и большой и малый мир,

чтобы в конце концов предоставить всему идти,

как угодно Богу».

В лечении болезней меня поражала чрезвычайная шаткость и неопределенность показаний, обилие предлагаемых против каждой болезни средств – и рядом с этим крайняя неуверенность в действительности этих средств. «Лечение аневризмы аорты, – говорится, например, в руководстве Штрюмпеля, – до сих пор дает еще очень сомнительные результаты; тем не менее, в каждом данном случае мы вправе испробовать тот или другой из рекомендованных способов». «Чтобы предотвратить повторение припадков грудной жабы, – говорится там же, – рекомендовано очень много средств: мышьяк, сернокислый цинк, азотнокислое серебро, бромистый калий, хинин и другие. Попробовать какое-либо из этих средств не мешает, но верного успеха обещать себе не следует»; и так без конца. «Можно попробовать то-то», «некоторые очень довольны тем-то», «не мешает испытать то-то». Я пришел сюда, чтоб меня научили, как вылечить больного, а мне предлагают «пробовать», да еще без всякого ручательства за успех!

То и дело мне теперь приходилось узнавать вещи, которые все больше колебали во мне уважение и доверие к медицине. Фармакология знакомила нас с целым рядом средств, заведомо совершенно недействительных, и тем не менее рекомендовала нам употреблять их. Положим, нам неясна болезнь пациента, и нужно выждать ее выяснения, или болезнь неизлечима, а симптоматических показании нет; «но ведь вы не можете оставить больного без лекарства», – и вот в этих случаях и следовало назначать «безразличные» средства, для подобных назначений в медицине существует даже специальный термин «прописать лекарство ut aliquid fiat» (сокращенное вместо «ut aliquid fieri videatur, – чтобы больному казалось, будто для него что-то делают»). И опять-таки профессор сообщал нам все это с самым серьезным и невозмутимым видом; я смотрел ему в глаза, смеясь в душе, и думал: «Ну, разве же ты не авгур? И разве мы с тобой не рассмеялись бы, подобно авгурам, если бы увидели, как наш больной поглядывает на часы, чтоб не опоздать на десять минут с приемом назначенной ему жиденькой кислоты с сиропом?». Вообще, как я видел, в медицине существует немало довольно-таки поучительных «специальных терминов»; есть, например, термин, «ставить диагноз ex juvantibus, – на основании того, что помогает»: больному назначается известное лечение, и, если данное средство помогает, значит, больной болен такою-то болезнью; второй шаг делается раньше первого, и вся медицина ставится вверх ногами: не зная болезни, больного лечат, чтобы на основании результатов лечения определить, от этой ли болезни следовало его лечить!

Я начинал все больше проникаться полнейшим медицинским нигилизмом, тем нигилизмом, который так характерен для всех полузнаек. Мне казалось, что я теперь понял всю суть медицины, понял, что в ее владении находятся два-три действительных средства, а все остальное – лишь «латинская кухня», «ut aliquid fiat», что со своими жалкими и несовершенными средствами диагностики она блуждает в темноте и только притворяется, будто что-нибудь знает. Разговаривая о медицине с немедиками, я многозначительно улыбался и говорил, что, сознаваясь откровенно, «вся наша медицина» – одно, лишь шарлатанство.

Каким образом из всего только что описанного мог я сделать такое резкое и решительное заключение? Мне кажется, основанием этому мне послужило то очень распространенное мнение, которое бессознательно разделял и я: «Ты врач, значит, ты должен уметь узнать и вылечить всякую болезнь; если же ты этого не умеешь, то ты – шарлатан». Я закрывал глаза на средства и пределы науки, на то, что она делает, и смеялся над нею за то, что она не делает всего. Так именно и относится к медицине большинство недумающих людей. В 1893 году на петербургской гигиенической выставке, в числе других патолого-анатомических препаратов, был выставлен «сердечный полип, случайно найденный при вскрытии». Полип этот чрезвычайно рассмешил фельетониста одной большой петербургской газеты: вот, дескать, так эскулапы наши: хорошие у них бывают «случайные» находки! Та же гигиеническая выставка, так много показавшая, что дает медицина, для г. фельетониста не существует: из всей выставки он видит только этот «случайно найденный полип» и обливает за него презрением врачей и медицину, даже не интересуясь узнать, возможно ли при жизни открыть такой полип. Для врачей не должно быть ничего невозможного вот точка зрения, с которой судит большинство; с этой же точки зрения судил и я.

Один случай произвел во мне полный переворот. В нашу хирургическую клинику поступила женщина лет под пятьдесят с большою опухолью в левой стороне живота. Куратором к этой больной был назначен я. На обязанности студента-куратора лежит исследовать данного ему больного, определить его болезнь и следить за ее течением; когда больного демонстрируют студентам, куратор излагает перед аудиторией историю его болезни, сообщает, что он нашел у него при исследовании, и высказывает свой диагноз, после этого профессор указывает куратору на его промахи и недосмотры, подробно исследует больного и ставит свое распознавание. Опухоль у моей больной занимала всю левую половину живота, от подреберья до подвздошной кости. Что это была за опухоль, из какого органа она исходила? Ни расспрос больной, ни исследование ее не давали на это никаких хоть сколько-нибудь ясных указаний, с совершенно одинаковою вероятностью можно было предположить кистому яичника, саркому забрюшинных желез, эхинококк селезенки, гидронефроз, рак поджелудочной железы. Я рылся во всевозможных руководствах, и вот что находил в них:

С гидронефрозом очень легко смешать эхинококк почки: мы много раз видели также мягкие саркоматозные опухоли почек, относительно которых мы были уверены, что имели дело с гидронефрозом («Частная хирургия» Тильманса).

Рак почки нередко принимался за брюшинные опухоли желез, опухоли яичника, селезенки, большие подпоясничные нарывы и т. п. (Штрюмпель).

При кистах яичника встречаются очень неприятные диагностические ошибки… Дифференциальное распознавание кисты яичника от гидронефроза оказывается наиболее опасным подводным камнем, так как гидронефроз, если он велик, представляет при наружном исследовании совершенно такую же картину; поэтому подобного рода диагностические ошибки очень не редки («Гинекология» Шредера).

Клинические симптомы рака поджелудочной железы почти никогда не бывают настолько ясны, чтоб можно было поставить диагноз (Штрюмпель).

Скептически и враждебно настроенный к медицине, я с презрительной улыбкой перечитывал эти признания в ее бессилии и неумелости. Я как будто даже был доволен тем, что не могу ориентироваться в моем случае, моя ли вина, что наша, с позволения сказать, «наука» не дает мне для этого никакой надежной руководящей нити? У моей больной опухоль живота – вот все, что я могу сказать, если хочу отнестись к делу сколько-нибудь добросовестно; вырабатывать же из себя шарлатана я не имею никакого желания и не стану «уверенно» объявлять, что имею дело с гидронефрозом, зная, что это легко может оказаться и саркомой, и эхинококком, и чем угодно.

Пришло время демонстрировать мою больную. Ее внесли на носилках в аудиторию. Меня вызвали к ней. Я прочел анамнез больной и изложил, что нашел у ней при исследовании.

– Какой же ваш диагноз? – спросил профессор.

– Не знаю, – ответил я, насупившись.

– Ну, приблизительно?

Я молча пожал плечами.

– Случай, положим действительно, не из легких, – сказал профессор и приступи сам к расспросу больной.

Викентий Игнатьевич Смидович (тульский врач и общественный деятель, отец писателя В. В. Вересаева). Тула, 1890-е. Фотоателье И. Ф. Курбатова.

Сначала он предоставил самой больной рассказать об ее болезни. Для меня ее рассказ послужил основою всему моему исследованию; профессор же придал этому рассказу очень мало значения. Выслушав больную, он стал тщательно и подробно расспрашивать ее о состоянии ее здоровья до настоящей болезни, о начале заболевания, о всех отправлениях больной в течение болезни; и уж от одного этого умелого расспроса картина получилась совершенно другая, чем у меня – перед нами развернулся не ряд бессвязных симптомов, а совокупная жизнь больного организма во всех его отличиях от здорового. После этого профессор перешел к исследованию больной он обратил наше внимание на консистенцию опухоли, на то, смещается ли она при дыхании больной, находится ли в связи с маткою, какое положение она занимает относительно нисходящей толстой кишки и т. д., и т. д. Наконец профессор приступил к выводам. Он шел к ним медленно и осторожно, как слепой, идущий по обрывистой горной тропинке, ни одного самого мелкого признака он не оставил без строгого и внимательно обсуждения; чтоб объяснить какой-нибудь ничтожный симптом, на который я и внимания-то не обратил, он ставил вверх дном весь огромный арсенал анатомии, физиологии и патологии; он сам шел навстречу всем противоречиям и неясностям и отходил от них, лишь добившись полного их объяснения. И в конце концов, когда, сопоставив добытые данные, профессор пришел к диагнозу, «рак-мозговик левой почки», – то это само собою вытекло из всего предыдущего.

Я слушал, пораженный и восхищенный; такими жалкими и ребяческими казались мне теперь и мое исследование и весь мой скептицизм!.. Спутанная и неясная картина, в которой, по-моему, было невозможно разобраться, стала совершенно ясной и понятной. И это было достигнуто на основании таких ничтожных данных, что смешно было подумать.

Через неделю больная умерла. Опять, как тогда, на секционном столе лежал труп, опять вокруг двух профессоров теснились студенты, с напряженным вниманием следя за вскрытием. Профессор патолог извлек из живота умершей опухоль величиною с человеческую голову, тщательно исследовал ее и объявил, что перед на ми – рак-мозговик левой почки… Мне трудно передать то чувство восторженной гордости за науку, которое овладело мною, когда я услышал это. Я рассматривал лежащую на деревянном блюде мягкую, окровавленную опухоль, и вдруг мне припомнился наш деревенский староста Влас, ярый ненавистник медицины и врачей. «Как доктора могут знать, что у меня в нутре делается? Нешто они могут видеть насквозь?» – спрашивал он с презрительной усмешкой. Да, тут видели именно насквозь.

Отношение мое к медицине резко изменилось. Приступая к ее изучению, я ждал от нее всего; увидев, что всего медицина делать не может, я заключил, что она не может делать ничего; теперь я видел, как много все-таки может она, и это «многое» преисполняло меня доверием и уважением к науке, которую я так еще недавно презирал до глубины души.

Вот передо мною больной, он лихорадит и жалуется на боли в боку; я выстукиваю бок: притупление звука показывает, что в этом месте грудной клетки легочный воздух заменен болезненным выделением; но где именно находится это выделение, – в легком или в полости плевры? Я прикладываю руку к боку больного и заставляю его громко произнести: «раз, два, три!» Голосовая вибрация грудной клетки на больной стороне оказывается ослабленною; это обстоятельство с такою же верностью, как если бы я видел все собственными глазами, говорит мне, что выпот находится не в легких, а в полости плевры. У больного парализована левая нога: я ударяю ему молоточком по коленному сухожилию, – нога высоко вскидывается; это указывает на то, что поражение лежит не в периферических нервах, а где-нибудь выше их выхода из спинного мозга, но где именно? Я тщательно исследую, сохранила ли кожа свою чувствительность, поражены ли другие конечности, правильно ли функционируют головные нервы и пр., – и могу, наконец, с полной уверенностью сказать: поражение, вызвавшее в данном случае паралич левой ноги, находится в коре центральной извилины правого мозгового полушария, недалеко от темени… Какая громадная, многовековая подготовительная работа была нужна для того, чтобы выработать такие на вид простые приемы исследования, сколько для этого требовалось наблюдательности, гения, труда и знания! И какие большие области уже завоеваны наукою! Выслушивая сердце, можно с точностью определить, какой именно из его четырех клапанов действует неправильно и в чем заключается причина этой неправильности, – в сращении клапана или его недостаточности; соответственными зеркалами мы в состоянии осмотреть внутренность глаза, носо-глоточное пространство, гортань, влагалище, даже мочевой пузырь и желудок; невидимая, загадочная и непонятная «зараза» разгадана; мы можем теперь приготовлять ее в чистом виде в пробирке и рассматривать под микроскопом. При акушерстве с почти математической точностью изучен весь сложный механизм родов, определены все факторы, обусловливающие тот или иной поворот младенца, и искусственные приемы помощи строго согласуются с этим сложным естественным движением. Ребенку выжигают раскаленным железом носовые раковины, предварительно смазав их кокаином: живое тело шипит, кругом пахнет горелым мясом, а ребенок сидит, улыбаясь и спокойно выдыхая из ноздрей дым…

Но всего не перечислить. Конечно, многое, еще очень многое не достигнуто, но все это лишь вопрос времени, и нам трудно себе даже представить, как далеко пойдет наука. Ведь еще несколько лет назад показалась бы нелепостью самая мысль о том, что человеческое тело возможно в буквальном смысле видеть насквозь; теперь же, благодаря. Рентгену, эта нелепость стала действительностью. Сорок лет назад у хирургов три четверти оперированных умирало от гнойного заражения; гнойное заражение было проклятием хирургии, о которое разбивалось все искусство оператора. «Я ничего положительно не знаю сказать об этой страшной казни хирургической практики, – с отчаянием писал Пирогов в 1854 году. – В ней все загадочно: и происхождение, и образ развития. До сих пор она в такой же степени неизлечима, как рак». – «Если я оглянусь на кладбища, – пишет он в другом месте, – где схоронены зараженные в госпиталях, то не знаю, чему более удивляться: стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию, которым продолжают еще пользоваться госпитали у общества»… Явился Листер, ввел антисептику, она сменилась еще более совершенной асептикой, и хирурги из бессильных рабов гнойного заражения стали его господами; в настоящее время, если оперированный умирает от гнойного заражения, то в большинстве случаев виновата в этом уж не наука, а оператор.

Если уж в настоящее время сделано так много, то что же даст наука в будущем! Передо мною раскрывались такие светлые перспективы, что становилось весело за жизнь и за человека. Истинная дорога найдена, и свернуть с нее уж невозможно. Natura parendo vincitur, – природу побеждает тот, кто ей повинуется; будут поняты все ее законы, и человек станет над ней неограниченным властелином. Тогда исчезнет и теперешнее одностороннее лечение и искусственное предупреждение болезней: человек научится развивать и делать непобедимыми целебные силы своего собственного организма, ему не будут страшны ни зараза, ни простуда, не будут нужны ни очки, ни пломбировка зубов, не будут известны ни мигрени, ни неврастении. Будут сильные, счастливые и здоровые люди, и они будут рождаться от сильных и здоровых женщин, которые не будут знать ни акушерских щипцов, ни хлороформа, ни спорыньи.

Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем больше она привлекала меня к себе. Но вместе с тем меня все больше поражало, какой колоссальный круг наук включает в себя ее изучение; это обстоятельство сильно смущало меня. Каждый день приносил с собой такую массу новых, совершенно разнородных, но одинаково необходимых знаний, что голова шла кругом; заняты мы были с утра до вечера, не было времени читать не только что-либо постороннее, но даже по той же медицине. Это была какая-то горячка, какое-то лихорадочное метание из клиники в клинику, с лекции на лекцию, с курса на курс; как в быстро поворачиваемом калейдоскопе, перед нами сменялись самые разнообразные вещи: резекция колена, лекция о свойствах наперстянки, безумные речи паралитика, наложение акушерских щипцов, значение Сиденгама в медицине, зондирование слезных каналов, способы окрашивания леффлеровых бацилл, местонахождение подключичной артерии, массаж, признаки смерти от задушения, стригущий лишай, системы вентиляции, теории бледной немочи, законы о домах терпимости и т. д., и т. д. Все это приходилось воспринимать совершенно механически: желание продумать воспринятое, остановиться на том или другом падало под напором сыпавшихся все новых и новых знаний; и эти новые знания приходилось складывать в себе так же механически и утешаться мыслью: «потом, когда. У меня будет больше времени, я все это обдумаю и приведу в порядок». А между тем полученные впечатления постепенно бледнели, поднявшиеся вопросы забывались и утрачивали интерес, усвоение становилось поверхностным и ученическим.

Думать и действовать самостоятельно нам в течение всего нашего курса почти не приходилось. Профессора на наших глазах искусно справлялись с самыми трудными операциями, систематически решали сложные загадки, именуемые больными людьми, а мы, мы слушали и смотрели; все казалось простым, стройным и очевидным. Но если мне случайно попадался больной на стороне, то каждый раз оказывалось что-нибудь, что ставило меня в совершенный тупик. Вначале меня это не огорчало: ведь я еще студент, многого еще не знаю, – узнаю я это впереди. Но время шло, знания мои приумножались; был окончен пятый курс, уж начались выпускные экзамены, а я чувствовал себя по-прежнему беспомощным и неумелым, неспособным ни на какой сколько-нибудь самостоятельный шаг. Между тем я видел, что стою ничуть не ниже моих товарищей; напротив, я стоял выше большинства. Что же выйдет из нас?

III

Выпускные экзамены кончились. Нас пригласили в актовую залу, мы подписали врачебную клятву и получили дипломы. В дипломах этих, украшенных государственным гербом и большой университетской печатью, удостоверялось, что мы с успехом сдали все испытания как теоретические, так и практические и что медицинский факультет признал нас достойными степени лекаря «со всеми правами и преимуществами, сопряженными по закону с этим званием».

С тяжелым и нерадостным чувством покидал я нашу alma mater. То, что в течение последнего курса я начинал сознавать все яснее, теперь встало предо мною во всей своей наготе: я, обладающий какими-то отрывочными, совершенно неусвоенными и непереваренными знаниями, привыкший только смотреть и слушать, а отнюдь не действовать, не знающий, как подступиться к больному, я – врач, к которому больные станут обращаться за помощью! Да что буду я в состоянии дать им? Все мои товарищи испытывали то же самое, что я. Мы с горькой завистью смотрели на тех счастливцев, которые были оставлены ординаторами при клиниках: они могли продолжать учиться, им предстояло работать не на свой страх, а под руководством опытных и умелых профессоров. Мы же, все остальные, – мы должны были идти в жизнь самостоятельными врачами не только с «правами и преимуществами», но и с обязанностями, «сопряженными по закону с этим званием»…

Некоторым из моих товарищей посчастливилось попасть в больницы; другие поступили в земство; третьим, в том числе и мне, пристроиться никуда не удалось, и нам осталось одно – попытаться жить частной практикой.

Я поселился в небольшом губернском городе средней России. Приехал я туда в исключительно благоприятный момент: незадолго перед тем умер живший на окраине города врач, имевший довольно большую практику. Я нанял квартиру в той же местности, вывесил на дверях дощечку: «доктор такой-то», и стал ждать больных.

Я ждал их – и в то же время больше всего боялся именно того, чтобы они не явились. Каждый звонок заставлял испуганно биться мое сердце, и я с облегчением вздыхал, узнав, что звонился не больной. Сумею ли я поставить диагноз, сумею ли назначить лечение? Знания мои были далеко не настолько прочны, чтобы я чувствовал себя способным пользоваться ими экспромтом. Хорошо, если у больного окажется такая болезнь, при которой можно будет ждать: тогда я пропишу что-нибудь безразличное и потом справлюсь дома, что в данном случае следует делать. Но если меня позовут к больному, которому нужна немедленная помощь? Ведь к таким-то именно больным начинающих врачей обыкновенно и зовут… Что я тогда стану делать?

Есть книга д-ра Луи Блау: «Диагностика и терапия при угрожающих опасностью болезненных симптомах». Я купил эту книгу и всю ее проконспектировал в свою записную книжку, дополнив конспект кое-чем из учебников. Всякая болезнь была по симптомам подведена мною под рубрики в таком, например, роде: Сильная одышка – 1) круп, 2) ложный круп, 3) отек гортани, 4) спазм гортани, 5) бронхиальная астма, 6) отек легких, 7) крупозная пнеймония, 8) уремическая астма, 9) плеврит, 10) пнеймоторакс. При каждой из болезней были перечислены ее симптомы и указано соответственное лечение. Этот конспект сослужил мне большую службу, и я долго еще, года два, не мог обходиться без его помощи. Когда меня звали к больному с сильною одышкою, я, под предлогом записи больного, раскрывал записную книжку, смотрел, под какую из перечисленных болезней подходит его болезнь, и назначал соответственное лечение.

В той местности, где я поселился, поблизости врачей не было; понемногу больные стали обращаться ко мне; вскоре среди местных обывателей у меня образовалась практика, для начинающего врача сравнительно недурная.

Между прочим, я лечил жену одного сапожника, женщину лет тридцати; у нее была дизентерия. Дело шло хорошо, и больная уже поправлялась, как вдруг однажды утром у нее появились сильнейшие боли в правой стороне живота. Муж немедленно побежал за мною. Я исследовал больную: весь живот был при давлении болезнен, область же печени была болезненна до того, что до нее нельзя было дотронуться; желудок, легкие и сердце находились в порядке, температура была нормальна. Что это могло быть? Я перебирал в памяти всевозможные заболевания печени и не мог остановиться ни на одном, всего естественнее было поставить новое заболевание в связи с существовавшею уже болезнью: при дизентерии иногда встречаются нарывы печени, но против нарыва говорила нормальная температура. Впрыснув больной морфий, я ушел в полном недоумении. К вечеру температура с потрясающим ознобом поднялась до 40°, у больной появилась легкая одышка, а боли в печени стали еще сильнее. Теперь для меня не было сомнения: как следствие дизентерии, у больной образуется нарыв печени, опухшая печень давит на легкое, и этим объясняется одышка. Я был очень доволен тонкостью своего диагноза.

Но раз у больной нарыв печени, то необходима операция (в клинике это так легко сказать!). Я стал уговаривать мужа поместить жену в больницу, я говорил ему, что положение крайне серьезно, что у больной – нарыв во внутренностях, и что если он вскроется в брюшную полость, то смерть неминуема. Муж долго колебался, но, наконец, внял моим убеждениям и свез жену в больницу.

Через два дня я пошел справиться о состоянии больной. Прихожу в больницу, вызываю палатного ординатора. Оказывается, у моей больной… крупозное воспаление легких! Я не верил ушам. Ординатор провел меня в палату и показал больную. Я вспомнил, что даже не догадался спросить ее о кашле, даже не исследовал вторично ее легких, так я обрадовался ознобу, и так ясно показался он мне говорящим за мой диагноз; правда, мне приходила в голову мысль, что легкие не мешало бы исследовать еще раз, но больная так кричала при каждом движении, что я прямо не решался поднять ее, чтобы как следует выслушать.

– Но ведь у нее сильно болезненны печень и весь живот, – в смущении сказал я.

– Да, печень немного болезненна, – ответил врач, – хотя более болезненна правая плевра.

– Да и весь живот болезнен.

Я чуть дотронулся до ее живота, – больная вскрикнула. Ординатор вступил с нею в разговор, стал расспрашивать, как она провела ночь, и постепенно всю руку погрузил в ее живот, так что больная даже не заметила.

– Ну-ка, матушка, сядь, – сказал он.

– Ох, не могу!

– Ну-ну, пустяки! Садись!

И она села. И ее можно было выстукать, выслушать, и я увидел типическую крупозную пнеймонию, типичнее которой ничего не могло быть…

Как мог я так поверхностно и небрежно произвести исследование? Ведь необходимо каждого больного, на что бы он ни жаловался, исследовать с головы до ног – это нам не уставали твердить все наши профессора. Да, они нам твердили это достаточно, и на экзамене я сумел бы привести массу примеров, самым неопровержимым образом доказывающих необходимость следовать этому правилу. Но теория – одно, а практика – другое; на деле мне было прямо смешно начать исследовать нос, глаза или пятки у больного. Который жаловался на расстройство желудка. Правила, подобные указанному, усваиваются лишь одним путем, – когда не теория, а собственный опыт заставит почувствовать и сознать всю их практическую важность. Собственный же опыт был нам в клиниках совершенно недоступен.

Характерно также то, что в своем распознавании я остановился на самой редкой из всех болезней, которые можно было предположить. И в моей практике это было не единичным случаем: кишечные колики я принимал за начинающийся перитонит; где был геморрой, я открывал рак прямой кишки, и т. п. Я был очень мало знаком с обыкновенными болезнями, – мне прежде всего приходила в голову мысль о виденных мною в клиниках самых тяжелых, редких и «интересных» случаях.

Тем не менее при распознавании болезней я все-таки еще хоть сколько-нибудь мог чувствовать под ногами почву: диагнозы ставились в клиниках на наших глазах, и если сами мы принимали в их постановке очень незначительное участие, то по крайней мере видели достаточно. Но что было для меня уж совершенно неведомою областью – это течение болезней и действие на них различных лечебных средств; с тем и другим я был знаком исключительно из книг; если одного и того же больного за время его болезни нам демонстрировали четыре-пять раз, то это было уж хорошо. В течение всего моего студенчества систематически следить за ходом болезни я имел возможность только у тех десяти – пятнадцати больных, при которых состоял куратором, а это все равно, что ничего.

Однажды, месяца через два после начала моей практики, я получил приглашение приехать к жене одного суконного фабриканта; это был первый случай, когда меня позвали в богатый дом: до того времени практика моя ограничивалась ремесленниками, мелкими торговцами, офицерскими вдовами и т. п.

– Вы, доктор, давно кончили курс? – был первый вопрос, с которым ко мне обратилась больная – молодая интеллигентная дама лет под тридцать.

Мне очень хотелось сказать: «два года», но было неловко, и я сказал правду.

– Ну, вот, я очень рада! – удовлетворенно произнесла больная. – Вы, значит, стоите на высоте науки; откровенно говоря, я гораздо больше верю молодым врачам, чем всем этим «известностям»: те все перезабыли и только стараются гипнотизировать нас своей известностью.

У больной оказался острый сочленовный ревматизм как раз такая болезнь, против которой медицина имеет верное, специфическое средство в виде салициловой кислоты. Для начала практики нельзя было желать случая, более благоприятного.

– Долго, доктор, протянется ее болезнь? – спросил меня в передней муж больной.

– Не-ет, – ответил я. – Теперь с каждым днем боли будут меньше, состояние будет улучшаться. Только следите за тем, чтоб лекарство принималось аккуратно.

Через два дня я получил от него записку: «Милостивый государь! Жене моей не только не стало лучше, но ей совсем плохо. Будьте добры приехать».

Я приехал. У больной раньше были поражены правое колено и левая ступня, теперь к этому присоединились боли в левом плечевом суставе и левом колене. Больная встретила меня холодным и враждебным взглядом.

– Вот, доктор, вы говорили, что скоро все пройдет, – сказала она. – У меня все не проходит, а, напротив, становится все хуже. Такие страшные боли, – господи! Я и не думала, что возможны такие страдания!

Вот тебе и салициловый натр, – специфическое средство. Я молча стал снимать вату с пораженных суставов, смазанных мазью из хлороформа и вазелина.

– Что это, мазь ли пахнет мертвечиной, или уж я начинаю заживо разлагаться? – ворчала больная. – Умирать, так умирать, мне все равно, но только почему это так мучительно?

– Полноте, сударыня, ну можно ли так падать духом! – сказал я. – Тут никакой и речи не может быть о смерти, – скоро вы будете совершенно здоровы.

– Ну да, вы мне это говорите для того, чтобы меня утешить. А долго я, в таком случае, буду еще мучиться?

Я дал неопределенный ответ и обещался прийти завтра.

Назавтра боли значительно уменьшились, температура опустилась, больная смотрела бодро и весело. Она горячо пожала мне руку.

Ну, кажется, наконец, начинаю поправляться! – сказала она – Уж надоела же я вам, доктор, – признайтесь! Такая нетерпеливая, просто срам! Уж меня муж и то стыдит. Скажите, теперь можно надеяться, что пойдет на выздоровление?

– Безусловно! Вы хотели, чтобы салициловый натр подействовал моментально, – это невозможно. Так быстро, как вы желали, он не действует, но зато действует верно. Только пока, во всяком случае, продолжайте принимать его.

– Я очень потею от него, – ночью пришлось сменить три рубашки.

– А звону в ушах нет?

– Нет.

– В таком случае продолжайте, если не хотите, чтоб процесс снова обострился.

– Ой, нет, нет, не хочу! – засмеялась она – Лучше готова сменить хоть десять рубашек.

Приезжаю на следующий день, вхожу к больной. Она даже не пошевельнулась при моем приходе; наконец неохотно повернула ко мне голову; лицо ее спалось, под глазами были синие круги.

– А у меня, доктор, боли появились в правом плече! – медленно произнесла она, с ненавистью глядя на меня. – Всю ночь не могла заснуть от боли, хотя очень аккуратно принимала вашу салицилку. Для вас это, не правда ли, очень неожиданно?

Увы, совершенно верно! Для меня это было очень неожиданно. Я, может быть, поступил легкомысленно, обещав с самого начала быстрое излечение, учебники мои оговаривались, что иногда салициловый натр остается при ревматизме недействительным, но чтоб, раз начавшись, действие его ни с того, ни с сего способно было прекратиться, – этого я совершенно не предполагал. Книги не могли излагать дела иначе, как схематически, но мог ли и я, руководствовавшийся исключительно книгами, быть несхематичным?

При прощании меня больше не просили приходить. Как это ни было для меня оскорбительно, но в душе я был рад, что отделался от своей пациентки; измучила она меня чрезвычайно.