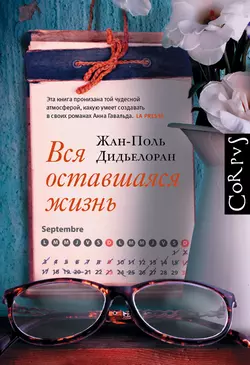

Вся оставшаяся жизнь

Вся оставшаяся жизнь

Жан-Поль Дидьелоран

Счастливые люди

Французский писатель Жан-Поль Дидьелоран, лауреат десятка престижных премий, в том числе дважды – Международной премии Хемингуэя за сборники новелл, завоевал настоящую славу, написав в пятьдесят лет свой первый роман “Утренний чтец” (2014). Книга вышла в тридцати шести странах, стала бестселлером, планируется ее экранизация.

“Вся оставшаяся жизнь”, второй роман Дидьелорана, блестяще подтвердил его репутацию неподражаемого рассказчика. Молодой танатопрактик Амбруаз готовит тела умерших к последнему появлению на публике. Его беззаботная бабушка Бет каждый день печет бретонские пироги и ждет не дождется, когда же внук найдет наконец спутницу жизни. Тем временем юная соцработница Манель скрашивает старость одиноким людям и всей душой привязывается к одному из своих подопечных, добрейшему кондитеру Самюэлю. Судьба сводит всех четверых самым неожиданным образом, и начинается невероятная, полная жизнеутверждающего юмора история в жанре роуд-муви.

Жан-Поль Дидьелоран

Вся оставшаяся жизнь

Jean-Paul Didierlaurent

Le reste de leur vie

© Еditions Au diable vauvert, Paris, 2016

© И. Стаф, перевод на русский язык, 2018

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО “Издательство АСТ”, 2018

Издательство CORPUS ®

* * *

Сабине, Марине и Бастьену,

Моей матери – за урок жизни, который она дает нам день за днем

Как будто, вдруг оживлено,

Росло и множилось чудовищное тело…

Шарль Бодлер

Падаль[1 - Перевод В. Левика. (Здесь и далее – прим. перев.)]

1

Переступая порог квартиры Марселя Мовинье, Манель, как всегда, была на взводе. Этот деятель мастерски умел ее доставать. “Не забудьте хорошенько помыть ночную вазу, мадемуазель”. Он всегда ее так встречал. Ни тебе здрасьте, ни спасибо. Только окрик из кресла в гостиной, в котором его седалище покоилось, как пришитое, с утра до вечера: не забудьте хорошенько помыть ночную вазу, мадемуазель. Подразумевается, что она имеет обыкновение плохонько мыть его драгоценный горшок. Забудешь про него, как же; Манель по дороге только и думала, что про эмалированную посудину с лиловыми цветами на боку, которую каждое утро надо волочь из спальни в туалет, дабы вылить в унитаз содержимое – ночной плод расстроенной простаты. Мовинье недавно овдовел и в свои неполных восемьдесят три года имел право на еженедельные четыре часа социальной помощи по месту жительства. Пять сеансов по сорок восемь минут, с понедельника по пятницу. За каждый сеанс девушка должна была не только вынести хозяйский ночной вазон, но и выполнить кучу поручений – пропылесосить, перестелить постель, выгладить белье, почистить овощи, – под недоверчивым взором старого прохвоста, вечно пытающегося урвать побольше за свои деньги. “Я вам составил список”, – капризным тоном напомнил старикан. Каждое утро на покрытом клеенкой кухонном столе девушку поджидал листок в мелкую клеточку, где были прописаны обязанности на сегодняшний день. Манель натянула светло-зеленый халат и пробежала глазами тесно посаженные буквы. Почерк у Марселя Мовинье был убористый, почерк сквалыги: лишней строчки не напишет, экономит на словах.

Вылить горшок

Развесить белье

Запустить стирку (белое)

Перестелить постель (поменять наволочку)

Полить фикус в столовой

Подмести кухню + коридор

Принести почту

В игре чем-занять-социального-работника-на-сорок-восемь-минут Марселю Мовинье, бывшему владельцу магазина бытовых приборов, не было равных. Манель не раз задавалась вопросом, отчего это у слова “лакей” нет женского рода. Она еще раз взглянула на служебное предписание, стараясь угадать, где сегодня этот прохиндей спрятал купюру в пятьдесят евро. В фикусе, как пить дать. Банкнота превратилась для Манель в ежедневный Грааль. Она стала для девушки чем-то вроде приза, а ее поиски придавали ближайшим сорока восьми минутам некоторый оттенок пикантности. Год назад, первый раз обнаружив бумажку, невинно лежащую на ночном столике, она едва не схватила ее, но вовремя отдернула руку. Перед глазами ослепительно вспыхнула мигающая надпись “Опасно! Мины!”. Купюра в 50 евро, аккуратно положенная на самом виду, прямо в центре салфетки на тумбочке, слишком отдавала подставой. Не тот человек был Марсель Мовинье, чтобы разбрасываться даже мелочью, а тем более такими купюрами. И все же Манель за несколько секунд успела подумать о том, что бы она сделала на эти деньги. В голове пронеслась вереница ресторанов, киношек, шмоток, туфель. На миг все ее мысли сосредоточились на совершенно конкретных вещах, вроде уцененных крутых босоножек за 49.90, которые она углядела вчера в витрине обувного “Сан Марина”. В конце концов девушка решила не обращать внимания на банкноту, перестелила постель и вышла из спальни, даже не взглянув на пятьдесят евро, дразнившие ее из кружевной рамочки. Марсель Мовинье оторвался от созерцания телеэкрана и сунул нос на кухню.

– У вас все в порядке? – осведомился старик, пока она заполняла контрольный листок. Раньше старикану никогда не приходило в голову интересоваться ее самочувствием.

– Да, все хорошо, – ответила она, выдержав его взгляд.

– Никаких проблем? – недоверчиво переспросил он и спешно потрусил в спальню.

– А должны быть проблемы? – съязвила она ему вслед.

Когда он вернулся на кухню, зрелище его опрокинутой кислой физиономии доставило Манель величайшее удовольствие. Эта кислота стоила в ее глазах куда дороже жалких пятидесяти евро.

С тех пор банкнота за номером U18190763573 – девушка однажды записала его, чтобы проверить, действительно ли купюра одна и та же, – путешествовала по всем углам квартиры Марселя Мовинье. Подвергать Манель пытке искушением, казалось, стало для старика едва ли не смыслом жизни. Чуть позже появились камеры слежения. Самая настоящая сеть миниатюрных камер, искусно размещенных так, чтобы покрывать почти всю площадь дома, все сто десять квадратных метров. Девушка насчитала пять штук. Одна на кухне, одна в спальне, одна простреливает в длину весь коридор, еще одна в ванной и последняя в гостиной. Пять черных холодных глаз фиксировали малейшее ее движение. Незаметно старик попался в собственную ловушку: дурацкие попытки поймать помощницу с поличным на краже денег превратились в настоящую зависимость. Однажды она застала старого прохвоста за просмотром вчерашних записей. Манель не упускала случая ослепить миниатюрных циклопов. Либо переставит какой-нибудь предмет, и он закроет обзор, либо, чаще всего, неудачно взмахнет тряпкой, и вот уже камера глядит в пол или в потолок. То, что Манель ни разу не намекнула на странствующую купюру, не давало Мовинье покоя и страшно его бесило. У девушки не раз возникало искушение перевернуть банкноту или сложить ее вчетверо, просто чтобы полоумный старикан понял, что она разгадала его уловки, но в итоге она рассудила, что лучший способ обратить пытку против мучителя – это вообще не обращать внимания на пресловутые пятьдесят евро. Так что купюра поджидала ее каждый день. На ковре в гостиной, на стиральной машине, на холодильнике, между книжками, возле телефона, в галошнице, на стопке полотенец в шкафу в ванной, в корзине для фруктов, среди писем. Или, как сегодня, у фикуса, который надо было полить: бумажка высовывалась из-под глиняного горшка. Проверив почтовый ящик и возвращаясь с письмами, Манель вдруг с некоторым беспокойством подумала, а что она будет делать, если Марсель Мовинье в один прекрасный день устанет от собственных ухищрений и окончательно вернет купюру в свой бумажник? Она ведь уже успела привыкнуть к этой пятидесятиевровой банкноте, придававшей ее хозяйственным обязанностям сходство с ориентированием на местности и охотой за сокровищами. Ровно в девять сорок пять, закончив работу, соцработница сняла халат и подписала контрольный листок. Она знала – ибо не раз это наблюдала, – что одновременно Марсель Мовинье вытащил из жилетного кармашка хронометр, дабы убедиться, что ему уделено ровно сорок восемь минут и ни минутой меньше.

2

Каждое утро, наскоро сжевав три гренка с маслом и ежевичным вареньем, единственным, какое он любил, и залпом проглотив кофе с молоком, Амбруаз быстро составлял чашку с приборами в раковину, сметал губкой просыпавшиеся на клеенку крошки и на цыпочках пробирался по длинному коридору в другой конец квартиры. На полдороге непременно останавливался и прикладывал ухо к деревянной двери, почти не заглушавшей храп Бет. Он любил вслушиваться в низкие горловые звуки, издаваемые старой женщиной. Сегодня из глубины комнаты до него доносилась музыка спокойного моря, накат прибоя и похрустывание песка. Вдох – выдох. Прилив – отлив. Успокоившись, Амбруаз двинулся дальше по коридору и бесшумно проскользнул в душевую рядом со своей спальней. Усталая неоновая лампа дважды мигнула, она всегда дважды мигала, и наконец затопила пол и стены холодным светом. Древняя дрянная ванна, загромождавшая помещение, была накрыта прямоугольным куском фанеры. Зрелище этой случайной подложки, на которой покоились инструменты, неизменно приводило его в восхищение. Посверкивая в резком свете всеми своими хромированными частями, они лежали рядком на махровом полотенце, впитавшем за ночь стекавшую с них воду. Амбруаз мог бесконечно любоваться переливчатыми отблесками на нержавеющих поверхностях. Он упивался долгим мгновением, когда оставался с ними наедине в крохотной жаркой клетушке, пропахшей чистящими средствами. Его взгляд летал вправо-влево по махровому полотенцу, пока он вполголоса повторял их перечень. Скальпель, крючки для сосудов, лопаточки для разделения тканей, пинцеты для тампонирования и фиксации, хирургические ножницы, прямые и изогнутые, иглы – прямые, лыжеобразные и дугообразные, зонды, щипцы для носовой полости, щипцы кровоостанавливающие, расширители, шпатели гибкие и твердые. Он взял в руки самый, на его взгляд, красивый – троакар. Почти полуметровый тубус для стилета приятной тяжестью лег в ладонь. Амбруаз тщательно прочистил крохотным ершиком десяток дырочек на его остром, как заточенный карандаш, конце. Рядом с ванной разинул сумрачное чрево объемистый кожаный чемоданчик. Амбруаз стянул висевшую над сливом замшевую тряпочку и по одному протер инструменты, убирая последние следы влаги. Тряпка скользила по иглам, ласкала лезвия, навела блеск на рукоятки. Инструменты один за другим ложились в укладку и наконец все оказались в чемоданчике. Бросив полотенце в корзину с грязным бельем, Амбруаз застегнул медные защелки и унес чемоданчик к себе в комнату, где его ждал брат-близнец – совершенно такая же сумка с насосом и жидкостью для впрыскивания. На ночном столике вибрировал всем корпусом мобильный телефон. Молодой человек откашлялся и принял звонок. Ролан Бурден из фирмы “Ролан Бурден и Сын” в разговоре никогда не давал себе труда представиться: единственной его визитной карточкой служил хорошо знакомый Амбруазу холодный отчужденный тон. За четыре года, что он работал на фирме, их отношения не изменились ни на йоту. Чисто служебные, ничего лишнего. Грубые, как топором тесанные черты, болезненная бледность, жидкая бородка обрамляет такие тонкие губы, что рот похож на два фиолетовых шрама: патрон относился к той породе людей, у которых лицо под стать голосу. Потомство у господина Бурдена состояло из единственной дочери, а довесок “и Сын” справа от фамилии имел только одну цель – окутать означенную фирму межпоколенческим ореолом респектабельности, что так успокоительно действует на клиентов. Звонил он по поводу вызова на дом. Верный себе, без всяких словесных изысков, внятно и отрывисто выдал необходимые сведения в установленном им самим порядке, от которого не отступал никогда: фамилия клиента, имя, пол, возраст и адрес места обслуживания. “Номера дома нет, супруга говорит, дом желтый”, – лаконично добавил он и нажал на отбой. На союзы так же скупится, как на формулы вежливости, подумал Амбруаз, занося информацию в айфон. Он зашел в их общую с Бет большую ванную, почистил зубы, побрился, усмирил с помощью геля свою непокорную черную шевелюру и сбрызнул щеки туалетной водой после бритья. В шкафу на вешалке ждал представительский костюм. Белая рубашка, темно-серый галстук, черный пиджак и черные брюки. Он вдел свои семьдесят шесть кило в свежевыглаженное одеяние. Позже его скроет, словно вторая кожа, настоящая рабочая одежда, защитный костюм, тот, какой люди не видят никогда. А пока значение имеет только внешность. Не напугать, быть по возможности безликим. Стараться походить на призрака. Да, на призрака при галстуке, оставляющего по себе не больше воспоминаний, чем мимолетная тень. Вполне удовлетворенный картиной, представшей ему в зеркале над раковиной, Амбруаз направился к выходу, помахивая драгоценными чемоданчиками. Турист отправляется в дальние страны, с улыбкой подумал он. Улыбка стала еще шире, когда он увидел посреди коридора Бет. В каком бы часу он ни уходил, как бы ни старался вести себя как можно незаметнее и тише, ее сияющая физиономия всегда поджидала его на пороге. Он свесился с высоты своих метра восьмидесяти, подставляя лоб непременному бабушкиному поцелую, а ухо – тихому “Ступай”, звучавшему всякий раз как благословение. Все прочее было ненужным. Два слога вобрали в себя всю нежность мира.

3

Жизнерадостный голос Фабриса Лукини внезапно ворвался в салон новенького фургона. “Круговое движение, третий съезд, затем держитесь правее”. Амбруаз подскочил. Он до сих пор так и не собрался сменить голос в GPS-навигаторе. “Благодаря нашим передовым технологиям вы получаете целый арсенал персонажей на выбор, – хвастался консультант в салоне фирмы “Рено”, когда он забирал программное обеспечение. – От Кароль Буке до Габена, включая де Фюнеса, Бурвиля, Миттерана, де Голля, Брижит Бардо и многих-многих других”, – гордо уточнил менеджер. Амбруаз улыбнулся, представив себе, как де Голль велит ему повернуть налево, а Миттеран – перестроиться в правый ряд. Он обещал себе при первом же удобном случае отправить Лукини в отставку и поменять его на Кароль Буке. Бурден и на этот раз выбрал новый автомобиль белого цвета. “Вы просто оказываете бытовые услуги, и ничего больше”, – весь год проедал он плешь персоналу. Да, услуги по обработке человеческих тел, и тем не менее это всего лишь бытовые услуги. А у работников сферы обслуживания всегда белые машины! Амбруаза не особо вдохновляло заявляться к клиентам в таком же фургончике, в каком разъезжают маляры, водопроводчики или электрики. Он предпочел бы более благородную расцветку, например, ту же серую, которую патрон приберегал для ритуальных машин: компромиссный цвет, так и дышит нейтральностью, строгостью и деловитостью. А вместо этого приходилось довольствоваться цветом без цвета, и все из-за того, что месье Бурден пожалел четырехсот евро за опцию “цвет металлик”.

Фабрис опять подал голос. “Через двести метров поверните направо. Вы приехали”. По обеим сторонам тупика Сорбье рядами стояли типовые особняки. Амбруаз с сомнением оглядел десяток домиков-клонов с одинаковыми гаражами, одинаковыми крохотными террасами и одинаковыми балкончиками, с одинаковыми черно-серыми черепичными крышами, топорщившимися на коньке одинаковой фигуркой сидящего пса, в окружении одинаковых туевых изгородей. На беду, по домикам можно было изучать все оттенки желтого: соломенный, яичный, лимонный, канареечный, шафранный, песочный, горчичный. Ну спасибо, Ролан Бурден и Сын, чертыхнулся сквозь зубы Амбруаз. Повинуясь интуиции, он направился к зданию, у которого стояло больше всего машин. Поставив фургон двумя колесами на тротуар под властное бибиканье парковочного радара, он выгрузил два объемистых чемоданчика и поднялся по ступеням на крыльцо. Нажать на звонок он не успел: дверь открылась. На пороге стояла женщина лет шестидесяти с опухшим от слез лицом и покрасневшими глазами. Приветствие с трудом пробилось через барьер ее губ. Вид отрешенный, запинается на каждом слове, не говорит, а бормочет. Как все, подумал Амбруаз. Горе всегда тяжелым ватным комом ложится на голосовые связки и глушит звуки в гортани. Молодой человек кивком поздоровался с группкой собравшихся в доме людей, и они расступились, пропуская его и хозяйку. От печали, скопившейся в этих стенах, трудно было дышать. Амбруаз отвел в сторонку вдову и детей и коротко, не особо вдаваясь в детали, пояснил цель своего визита. Не углубляться, не раскрывать подробностей, о чем бы его ни спрашивали. Таковы правила. Чем меньше люди знают, тем лучше для всех. Он тщательно подбирал слова, не раз опробованные, успокаивающие. Прежде чем его провели в спальню, спросил, где можно брать воду. Перед тем, как войти, еще раз утешил женщину. Остаться наедине с ее супругом на полтора часа – вот и все, что ему было нужно.

4

Вспальне царил искусственный полумрак. Характерный запах-предвестник, порой ударявший в нос, когда он выезжал на дом, здесь почти не чувствовался. Амбруаз поставил на пол чемоданчики, нажал на выключатель и раздернул шторы, впуская в комнату максимум света. На стуле были аккуратно разложены костюм, рубашка, галстук и нижнее белье. На полу стояли начищенные ботинки. Тело покоилось на кровати. Лет шестьдесят, плотного сложения. Килограммов девяносто с гаком, поморщившись, прикинул на глаз Амбруаз. Опять его спине достанется по полной программе. На вид бодрячок. Надо держать ухо востро. Слишком часто приходилось убеждаться, что из пухлых бодряков получаются тухлые мертвяки. Под расстегнутой курткой пижамы видны были темные прожилки на боках. Цианозные уши и кисти рук уже приобрели красивый смородиновый оттенок. Амбруаз снял пиджак, надел белый халат, закрыл нижнюю часть лица защитной маской и натянул латексные перчатки. Расстелил справа от покойного пластиковый мешок для трупов и перекатил на него тело. Трупное окоченение уже сделало свое дело, конечности и челюсти затвердели. На первом этапе надо было снять мышечную ригидность. Амбруаз ухватился за одну руку, подвигал ее вверх-вниз в плечевом суставе, навалившись всем телом, согнул в локте. Взял кисть, разжал и размял пальцы. Проделав то же самое с другой рукой, принялся за нижние конечности. Все это время он прислушивался к телу, всматривался в кожный покров, подмечая малейшие подробности. Массаж сердца, определил он, увидев синюшное пятно в области грудины. Амбруаз восстановил подвижность нижней челюсти, потом обхватил покойника руками и, приподняв, стянул верх пижамы. Последнее танго, милейший, – приговаривал, обнимая очередной труп, его бывший наставник, который всему его научил и которого в похоронной среде любовно называли мэтр Танато. “Мы иллюзионисты, Амбруаз, вот и все, – постоянно твердил он, – попросту иллюзионисты. Мы создаем видимость, будто в момент смерти все кончается и застывает. Чепуха. Жизнь после смерти не останавливается, наоборот, набирает силу. Она питается телами, она их никогда в покое не оставит. Без нас она бы все останки превратила в жуткую мерзость. Наше дело – сдержать ее всепроникающую атаку, оттеснить ее, как оттесняют войска противника. Изловить ее в самомалейшем органе, изгнать и запереть ворота, чтобы вдруг не случилось неизбежного распада плоти. Мы маги, юный падаван, вот мы кто, – горделиво витийствовал он, – маги и волшебники, наш тяжкий труд – превращать трупы в мирно спящих людей”.

Раздев покойного, Амбруаз открыл чемоданчик с дренажной аппаратурой; там лежал насос, приемники и коллекторы. Сходил набрал воды во флакон и приготовил раствор для вливания, добавив в нее консервант на основе формалина. Получилась жидкость красивого темно-розового цвета. Он водрузил электрический насос на кровать и поставил флакон с перфузионным раствором и капельницей между ног мертвеца. Извлек из чемоданчика инструменты, разложил их на стальном поддоне, отрезал две лигатуры, подсоединил канюлю к трубке, достал ватные тампоны и прозрачные колпачки на глаза. Амбруаз любил эти предварительные операции. Никто никогда не должен видеть расходные материалы. И никто ни при каких обстоятельствах не должен присутствовать при процедурах. Золотое правило. Там, куда он приходил, не оставалось места миру живых. Его бывший наставник был прав. Он – волшебник, а волшебники своих секретов не раскрывают. Ватным тампоном, смоченным в увлажняющем спиртосодержащем растворе, он очистил нос и глаза, потом ввел под веки прозрачные колпачки: их шероховатая поверхность удерживала глаза закрытыми. Нанес массажный крем на щеки и уши покойного. Амбруаз сделал скальпелем небольшой надрез в основании шеи и обнажил артерию, стараясь не задеть расположенную рядом яремную вену, полную крови. Ввел в артерию канюлю и, закрепив ее пинцетом-зажимом, подключил электронасос; тот с тихим гудением начал вливать раствор. Вскоре вены наполнились снова. Он старательно массировал кисти рук, щеки и уши, чтобы жидкость проникала легче. Тем же скальпелем сделал еще один крохотный надрез между пупком и грудиной и ввел в него кончик пункционной трубки, соединенной с аспирационной системой. Закачав в тело два литра консерванта, Амбруаз взял троакар и точным, сильным ударом сделал прокол в сердце, чтобы выпустить кровь, немедленно хлынувшую тугой струей в кровесборник. Он запустил насос и продолжил вливание. И чудо свершилось снова, прекрасное, как заря, оттеснившая ночь. По мере того как формалин изгонял кровь, прожилки на боках бледнели, кожа опять приобретала розоватый оттенок, синюшность щек и ушей исчезала, словно по волшебству. Лицо, сведенное смертной судорогой, разгладилось и озарилось подобием безмятежного покоя. Доволен, что время теперь над ним не властно, подумал Амбруаз. Той же пункционной трубкой он поочередно зондировал все органы, собирая притаившиеся в них излишки кровяных телец, мочи и газов. Почки, легкие, мочевой пузырь, желудок. Молодой танатопрактик по опыту точно знал, в каком органе сейчас находится, это зависело от плотности ткани в момент прокола. Амбруаз выключил насос. Тишина всегда заставала его врасплох. Он улыбнулся под маской. Мертвая тишина. Он заткнул ноздри и глотку ватными тампонами, просунув их поглубже, затем взял изогнутую иглу и занялся стяжкой мандибулы. Не прошло и минуты, как невидимые лигатурные нити, протянутые между нижней челюстью, нёбом и носовой перегородкой, накрепко сомкнули челюсти. “Еще один умолк навеки”, – всякий раз изрекал мэтр Танато, стягивая очередной рот. Он убрал инъекционную канюлю и зашил входное отверстие. Взял флакон с полостной жидкостью, подсоединил к трубке, ведущей к троакару, и поднял бутыль над головой. Повинуясь закону тяготения, жидкость перетекла в тело и заполнила внутренние органы. Выпустив во внутренности пол-литра средства, Амбруаз извлек пункционную трубку, тщательно протер ее и заткнул место прокола заглушкой. Как автомеханик, когда спускает масло, пришло ему в голову.

Он осторожно побрил щеки и подбородок покойного, вымыл тело салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, обсушил, а затем начал с ним новый тур танца, чтобы его одеть. Почти десять минут Амбруаз, покряхтывая от напряжения, двигал девяностокилограммового мужчину, переворачивал, приподнимал, подталкивал. Зашнуровал ботинки, застегнул пиджак, завязал покрасивее галстук, потом причесал. Сделал шаг назад, как художник перед своим творением, и, окинув его оценивающим взглядом, припудрил правое ухо, более темное, чем левое, легким слоем тональника. Поправил воротник рубашки, сдвинул узел галстука точно в центр, расправил лишнюю складку на пиджаке. Пусть люди никогда не увидят процесс бальзамирования, но внешность умершего – это верхушка айсберга, и ни одна, даже самая безобидная деталь не должна подвергать опасности всю постройку. Мешок для трупов был подвернут под тело с обеих сторон. Пригодится служащим похоронного бюро, когда будут перекладывать его в гроб. Накрыв покойного до пояса покрывалом, он скрестил ему руки на груди и вложил в пальцы лежавшую у изголовья веточку ландыша. Убрал в чемоданчики инструменты, флаконы с использованными средствами, приемники с телесными жидкостями и мусорный мешок, куда бросил перчатки и маску. Спустя час двадцать минут после того, как Амбруаз вошел в спальню, он, сменив халат на пиджак, вышел к родным и пригласил их взглянуть на тело. На сей раз вердикт был вынесен устами старшей дочери. “Какой папа красивый!” – воскликнула она, целуя покойного в лоб и орошая его слезами. Волшебство сработало снова. Удалился танатопрактик как можно незаметнее, не оставив по себе следов и памяти, словно призрак. Призрак с вибрирующим телефоном в кармане брюк, извещавшим его о новом вызове.

5

Самюэль Дински играл в ежедневном обходе Манель роль переменки. При появлении девушки его глаза, два черных, брызжущих лукавством шарика, так и загорались. Со временем спокойный, уравновешенный Самюэль стал для нее чем-то куда большим, чем просто подопечным. Восемьдесят два года, подозрение на диабет, холостяк, родных нет. Метр шестьдесят пять сплошного добродушия, каждый день встречающие Манель с неподдельной радостью. В отличие от других, старик никогда не говорил о прошлом. Наверно, это объяснялось фиолетовым вытатуированным номером, который она однажды заметила у него на внутренней стороне руки. Она была его феей Динь-Динь, его горлинкой, его палочкой-выручалочкой, его Золушкой, его леденчиком, его пиончиком, его солнечным лучиком, его душечкой – пестрым букетом ласковых имен, встречавших ее каждое утро. Он расточал ей внимание без всякой задней мысли, в его словах не стоило искать скабрезный подтекст. В отличие от некоторых прохиндеев с шаловливыми ручонками и с досадной склонностью путать приходящую помощницу с проституткой по вызову, в радушии старика сквозила только радость видеть ее каждый день, с понедельника по пятницу, с одиннадцати до полудня, – и ничего больше. Она предпочитала думать, что это ее личная привилегия, что так он обращается только с ней одной, хотя тихий голосок в голове нашептывал, что с ее коллегами он ведет себя точно так же и что эта привычка для него – лучший способ не путать их имена. Маленький домик Самюэля на улице Альжер был под стать хозяину: простой и в то же время приветливый, без лишних финтифлюшек, но не лишенный обаяния. Манель любила туда наведываться. Час, проведенный со стариком, оказывал на нее целительное действие, словно первая солнечная ванна после долгой зимы. Она тихонько постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла.

– Это я, – возвестила она из коридора.

– Как сегодня поживает моя перепелочка?

– Спасибо, перепелочка поживает неплохо. А вы? – спросила она, целуя старика в морщинистую щеку и нарушая тем самым одно из базовых правил профессии: избегать любого эмоционального физического контакта с подопечным.

Социальному работнику Манель Фланден нельзя было ни на шаг отступать от официального перечня обязанностей, за которые ей платили зарплату. В ее обязанности входило:

Мыть посуду

Стирать белье

Развешивать белье

Мыть окна

Гладить белье

Стелить постель

Помогать утром при подъеме

Помогать при отходе ко сну

Помогать умываться

Помогать одеваться

Помогать раздеваться

Ходить в магазин

Готовить еду

Кормить домашних животных

Проветривать простыни

Выносить мусор

Выгуливать собаку

Подметать и мыть полы

Натирать паркет

Пылесосить

Закрывать и открывать ставни

Поливать растения

И выносить ночную вазу Марселя Мовинье.

В обязанности социального работника Манель Фланден ни в коем случае не входило:

По вечерам, перед сном, читать Анни Воклен вслух последнюю книгу Марка Леви, чтобы помочь ей уснуть;

Управлять биржевым счетом Пьера Анслена;

Целый час разбирать фотографии семейства Перронов;

Болтать за чашкой кофе;

Болтать за куском пирога или торта;

Смотреть новые серии “Молодых и дерзких” и пересказывать их содержание ослепшей Жаннин Пуарье;

Играть в скрэббл с Гислен де Монфокон;

В пятницу по вечерам готовить “негрони” (одна треть кампари, одна треть вермута, одна треть джина) вдове Дирстейн и чокаться с ней;

Каждое утро целовать в морщинистую щеку Самюэля Дински.

Но Манель было глубоко плевать на правила, никто не запретит ей целовать всех Самюэлей Дински на свете только потому, что подобные нежности официально возбраняются библией социальных работников сельской местности.

– У меня всегда все хорошо, когда я вижу мою маленькую домашнюю фею.

Пачка болеутоляющих на буфете опровергала его слова. С недавних пор старика мучили постоянные мигрени, иногда головная боль отравляла ему жизнь по нескольку дней подряд. В последнее время девушка замечала на его лице страдальческую гримасу, когда он думал, что его никто не видит. Она пересчитала пустые ячейки в блистере и встревожилась:

– Вы со вчерашнего дня приняли шесть таблеток? Слушайте, это что-то многовато. К вам ведь вчера днем доктор приходил, что сказал?

– Что давление у меня для моего возраста, как у молоденького. Продлил рецепт на таблетки от холестерина и выписал анальгетики посильнее, но я сперва эти допью.

– И все?

– Нет, мне через две недели надо делать МРТ, а еще, наверно, сходить к неврологу или еще к кому-нибудь. Что у нас сегодня в меню, моя красавица?

Старик иногда еще готовил себе сам, но заказал услугу доставки еды на дом. Первой обязанностью девушки, когда она приходила к Самюэлю, было чтение дежурных блюд. Ее забавлял этот ритуал, хоть она и напускала на себя торжественный вид. Манель взяла карточку, на которой каллиграфическим почерком, с нажимами и волосяными линиями, была расписана гастрономическая программа на неделю, встала на стул и под блаженно-любопытным взглядом Самюэля начала нараспев, на манер уличных торговцев, декламировать текст:

– Сего апреля двенадцатого дня, во вторник, положена нам на закуску мортаделла на салатном своем ложе, а вослед ломтики куриной грудки с пюре “Петр Великий”. На десерт шеф-повар нижайше просит отведать нежное молочное суфле с сиропом из лесных ягод. Мэтр Кок будет вам крайне признателен за любые замечания, способные повысить качество его услуг, за вычетом, однако, того факта, что все изготовленные им пюре с завлекательными названиями, как то: “Мюзар” из белой фасоли, “Конти” из чечевицы, “Креси” из моркови или, как сегодня, “Петр Великий” из сельдерея, будучи вывалены в тарелку, приобретают сходство с одной и той же дымящейся кучей дерьма поносного цвета, исторгнутой одной и той же задницей!

Самюэль встретил представление Манель бурными аплодисментами. Следующие пятьдесят минут девушка сновала по дому и, порхая из спальни на кухню или в гостиную, в зависимости от очередного дела, болтала со стариком, сидевшим у окна с сегодняшней газетой. Пятьдесят минут разговоров о том о сем, о серьезных вещах и пустяках, о погоде и политике правительства, о живописи и литературе. В глазах молодой помощницы по хозяйству эти пятьдесят минут стоили тысячи.

6

Когда Амбруаз вернулся с работы, Бет колдовала у плиты, и по всей квартире разливалось благоухание рагу. Покончив с обязательными вопросами о том, как прошел день, Бет наконец перешла к предмету, весьма тревожившему ее с недавних пор, а именно к личной жизни внука.

– Ты с Жюли-то своей видишься? – невинно осведомилась она, помешивая лопаточкой мясо.

Нет, Амбруаз не виделся больше со своей Жюли. Равно как и с Манон, и с Лиз, и с Лорин. С девушками у него всегда были проблемы, бабушка уже потеряла надежду, что он когда-нибудь встретит родственную душу. О, возможностей было хоть отбавляй. Женский пол не обделял вниманием Амбруаза с его ростом, ангельским лицом и непокорной шапкой волос. В последние годы, хоть он и не бегал за юбками, ему не раз встречалась любовь, но все его романы кончались крахом – если не через пару дней, то через несколько недель, в самых серьезных случаях даже через несколько месяцев. А ведь Амбруаз со временем набрался опыта, научился лукавить, скрывать свою профессию, закапывать ее в груду лжи, называть себя, к примеру, парамедиком, но, несмотря на все предосторожности, неизбежно наступал момент, когда всплывало зловещее слово: “танатопрактик”. И тут запускался разрушительный процесс, остановить который он не мог. Сперва на него обрушивался град вопросов, он не успевал уворачиваться от сыплющихся на голову “почему” и “как”. Как правило, его ответы пробуждали в них отвращение – оказывалось, что руки, ласкающие по ночам их тело, целый день ворочали холодных, окоченелых мертвецов. Бывало и наоборот: признание порождало патологическое влечение, вползавшее в их отношения, словно червяк в яблоко. Но всего хуже было новое выражение, появлявшееся в их глазах, – смесь гадливости с восторгом. Танатопрактик. Всякий раз слово звучало похоронным колоколом для романа. Всю обедню испортили, сокрушалась Бет, если речь шла о тех редких девушках, что успешно прошли испытание куинь-аманом[2 - Куинь-аман (или кунь-аман) – традиционный бретонский слоеный пирог, иногда готовится в виде небольших булочек.]. В ее глазах род человеческий делился на две совершенно разные группы: люди, которым нравится куинь-аман, и все остальные. Каждая избранница, которую молодой человек приводил домой, в обязательном порядке проходила кондитерский тест, предложенный Бет после сыра. Приговор ломакам, поджимавшим губы при виде жирного пирога, обжалованию не подлежал: привереды, которые не в состоянии оценить тонкую маслянистость куинь-амана, не способны впустить в свое сердце счастье! Прочие, к числу которых относилась и Жюли, получали ее вечное благословение.

В конце концов Амбруаз попросту отказался от привязанностей и предпочел бродить по любовной пустыне, в которой там и сям попадались минутные приключения, бледные суррогаты любви, имевшие единственную цель – переспать. Только плоть, ничего, кроме плоти, а потом уйти, пока зловещее слово опять все не поломало. Секс без любви – как еда без соли. На днях он рискнул прибегнуть к услугам профессионалки. Молодая женщина, пожевывая жвачку, окликнула его, когда он под проливным дождем шагал по лабиринту улочек к парковке, где стояла его машина. “Зайдешь?” Как в скверном порнофильме. Длинные стройные ноги, обтянутые нейлоном, скульптурная грудь, пухлые губы под слоем помады. Амбруаз, не задумываясь, двинулся за ней по темному вонючему коридору, потом одолел десяток ступеней на второй этаж, где находилась крохотная квартирка, служившая лупанаром.

– Деньги вперед, – велела она.

Он неуклюже копался в бумажнике, ища требуемые пятьдесят евро.

– Раздевайся, мальчик.

Холодный приказ. И на “ты”, как учительница с учеником. Он повиновался, стал лихорадочно складывать одежду, положил ее на предназначенный для этой цели стул. Сколько брюк, помятых рубашек, скатанных носков и исподнего уже побывало на этом самом сиденье?

– Ложись.

Узкая кровать была покрыта одноразовой бумажной пеленкой, вроде тех, что бывают на смотровой кушетке у врачей, кинезитерапевтов и прочих гинекологов.

– Я танатопрактик, – вырвалось у Амбруаза.

С чего вдруг эта фраза в подобный момент, он и сам не знал. Может, втайне надеялся, что девушка выбросит его как что-то нечистое, швырнет ему купюру в физиономию, обзовет извращенцем и прогонит развлекаться с его мертвецами. Ничего подобного.

– Это твои дела, зайка, – отозвалась жрица любви, механически натирая его член и оттягивая крайнюю плоть; потом ее опытная рука облекла нерешительно твердеющую плоть презервативом.

Амбруаза передернуло. Жесты врачихи. Он потянулся погладить грудь девушки, но та отшатнулась, как от ожога.

– Груди не трожь, – вскрикнула она, отталкивая его руку. И добавила: – Губы тоже. Или плати. Пятьдесят – это за минет и любовь.

Тон торговки, отчитывающей чересчур привередливого покупателя. Когда она взяла член в рот, у него возникло жуткое ощущение, что его пенис – пошлый кусок мяса, шмат убоины в целлофане, отдельный от остального тела. Потом он лег на нее и вздрогнул от соприкосновения с нейлоновыми чулками. Холодная кожа рептилии. Он закрыл глаза, чтобы не мешал верхний свет, заливающий лежанку, изо всех сил сосредоточился на вожделении и, прилежно подвигавшись взад-вперед, все же сумел излиться в это незнакомое еще пятью минутами раньше женское тело. Оргазм получился почти болезненный, вызванный только одним желанием – покончить с этим как можно скорее. Здание выплюнуло Амбруаза обратно на тротуар, он был противен самому себе. Пятьдесят евро, цена проклятия. Дома он ринулся под обжигающий душ и долго намыливал тело. От нее пахло смертью, несмотря на духи, – от нее, а не от него.

7

К приходу Манель Мадлен Колло опять успела выйти из дома и уже ковыляла по тротуару с сумкой через плечо. Ее девяностокилограммовая фигура, упакованная в плащ на два размера меньше, чем нужно, вперевалку семенила к перекрестку. Девушка поспешила к ней, взяла под свой зонтик и забрала из ее рук плетеную корзинку.

– Мадлен, ну сколько раз вам говорить, чтобы вы меня подождали? Право, вы ведете себя неразумно.

В ответ на упрек старушка, как всегда, взглянула на нее с видом побитой собаки. Она мастерски умела растопить сердце помощницы, и Манель в очередной раз не устояла перед сокрушенной физиономией подопечной. Невзирая на преклонный возраст, тучность и ревматизм, Мадлен Колло почитала делом доблести и геройства в любую погоду, в любой ветер, снег или дождь, как сегодня, ежедневно ходить в ближайший магазин, находившийся в добром полукилометре от дома. Милый и сдержанный нрав не мешал ей быть упрямой. Никто и ничто не могло воспрепятствовать ее священной миссии: сходить в “Максини” – “Максимум выбора, минимум цен”. Мадлен заходила в магазин с неизменным удовольствием, а обязанностью помощницы было следовать за ней, как тень, держа корзинку наготове. Вся процедура занимала не больше четверти часа: всего две-три покупки, только чтобы хватило до завтра.

– Сама не знаю, зачем я туда хожу, – призналась она однажды Манель, когда та спросила, откуда у нее эта странная привычка. – Видите ли, мне это почему-то помогает. Раньше я ходила в церковь к короткой утрене, а теперь в нашем квартале ни месс, ни кюре. Ну, я и переключилась на “Максини”. Они по дороге в церковь, и открыто всегда. Мне почему-то приятно смотреть на полки, столько там всего расставлено и в таком порядке. Глупо, конечно, но еще у меня появляется цель на завтра. В воскресенье они не работают, и я себя чувствую не в своей тарелке. Тоска, и день так долго тянется. У меня куча знакомых вдов, которые по воскресеньям ходят на кладбище к своему покойнику, а мне полированный кусок гранита ни к чему, мой Деде мне и так ответит, когда захочется с ним поболтать. Не люблю кладбища и не люблю воскресенья, – вздохнула она.

В “Максини” все дышало изобилием. Тесные проходы между стеллажами усиливали это впечатление, каждый квадратный метр был использован с максимальной отдачей. И – странная вещь, неизменно приводившая девушку в изумление, – пока Мадлен Колло бродила между зазывными рядами товаров, ее хромота почти исчезала. Вот и сегодня, по мере того как она углублялась в недра магазина, ее шаги становились все быстрее. Купила Мадлен только телячью отбивную, тертый сельдерей под горчичным соусом, литр апельсинового сока и четыре натуральных йогурта. Касса в “Максини” была всего одна, за ней сидел либо Буссуф, улыбчивый юноша-студент, большой шутник, либо заведующая, кислая костистая дама без возраста в вечном линялом розовом халате. В рулетке “Максини” было лишь две ячейки: улыбка Буссуфа или розовый халат. Сегодня выпал халат.

– Тринадцать евро двадцать восемь центов, – провозгласила дама с высоты своего табурета на колесиках.

Итог прозвучал жестко, как приговор. Мадлен лихорадочно рылась в сумке, но пришлось признать очевидное: она забыла дома кошелек. Паника, явственно читавшаяся в ее глазах, тронула Манель, и та поспешила на помощь.

– Ничего страшного, Мадлен, не волнуйтесь, потом вернете, – успокоила она ее, протягивая кассирше свою кредитку.

– Сожалею, но мы не принимаем к оплате банковские карты при сумме менее пятнадцати евро.

Заведующая отчеканила эту тираду тоном, не терпящим возражений. На дисплее кассы неумолимо светились цифры. Один – три – точка – два – восемь. Манель вздохнула:

– Мадам Колло ходит к вам каждый день, вы не могли бы сделать для нее исключение?

Дама постучала костлявым пальцем по маленькому объявлению, приклеенному скотчем прямо к кассе:

Банковские карты принимаются при покупке на сумму от 15 евро.

Скотч от времени пожелтел, фломастер кое-где расплылся. Манель, взглянув на имя, нанесенное трафаретной печатью на халат заведующей, сделала еще одну попытку:

– Послушайте, Шанталь, у меня нет наличных, вы не могли бы сделать исключение?

Нет, Шанталь явно не могла сделать исключение. Ее голова качалась вправо-влево, а изо рта доносилось беспрерывное прищелкивание языком. Тц-тц-тц. Прямо дождеватель, подумала Манель.

– Да не важно, – неуверенно пробормотала вконец расстроенная Мадлен.

Вернуться из “Максини” с пустой корзиной – такого с ними еще не случалось.

– Нет, важно! – возмутилась девушка.

Выходные не до конца смыли с нее усталость, и она не собиралась позволять какой-то костлявой мегере портить себе жизнь. На последнем собрании группы их зав. отделом еще раз напомнила, что им не запрещается проявлять личную инициативу, разумеется, если того требует ситуация. Ситуация того требовала. Мисс Калькулятор хочет минимум пятнадцать евро, значит, она получит пятнадцать евро. Манель оглядела банки с конфетами и стенд с леденцами возле кассы. Тут были сласти любых расцветок и форм. Желейные, лимонные, драже, пастилки, жевательные, сосательные, тающие под языком. По два, три, четыре цента, самые дорогие – по пять.

– Как у вас последние анализы на триглицериды? – спросила Манель.

– Хорошие. Немножко повышен холестерин, но триглицериды в норме.

– Отлично. Шанталь, дайте нам, пожалуйста, конфет на один евро семьдесят два цента, спасибо. Это мой вам подарок, – добавила помощница, обращаясь к Мадлен, в глазах которой вспыхнул огонек предвкушения.

Кассирша запустила было когтистую лапу, служившую ей рукой, в ближайшую круглую банку, дабы извлечь пригоршню лакричных батончиков по пять центов, но девушка остановила ее:

– Нет-нет, погодите, так не пойдет. Положите нам десять клубничек тагада, четыре банановых… м-м-м, три шипучки. Еще мы возьмем пакетик лакричного драже, пять конфет с колой, так… а, крокодильчики, крокодильчики – это вкусно, дайте нам восемь крокодильчиков.

Рука кассирши послушно летала из банки в банку, открывая и завинчивая крышки. Манель, на миг прервав свои указания, капризно осведомилась:

– Сколько там получается? Еще не все, но надо уложиться в сумму.

Заведующая, нервно пробежав пальцами по клавишам калькулятора, объявила итог:

– Девяносто пять центов.

К величайшему удовольствию Манель, ей уже дышали в спину несколько покупателей, нервно переминавшихся с ноги на ногу.

– Положите нам еще четыре пакетика круглых драже, шесть смурфиков, два желе, одну мармеладную нить с колой и… две яичницы. Нет, подождите, одну яичницу, и дайте лучше челюсть Дракулы. А теперь сколько?

Кнопки калькулятора застучали с новой силой. Очередь еще подросла, в ней слышались первые раскаты назревающего бунта:

– Уснули, что ли?

– В чем дело?

– Что тут за дурдом?

Манель обернулась и развела руками, выражая нетерпеливым свое глубочайшее сожаление.

– Евро восемьдесят восемь! – истерически взвизгнула Мисс Калькулятор.

– Перебор, – заметила девушка и велела заменить одно желе и двух крокодильчиков на одну шипучку, чтобы все сошлось.

Костлявая рука судорожно схватила кредитку и вставила в считыватель. Уходя, Манель с самой обворожительной улыбкой положила перед кассиршей желейную челюсть Дракулы:

– Это вам. Вам очень пойдет.

Всю дорогу до дома Мадлен нежно прижимала к груди драгоценный пакет с лакомствами. Когда они с помощницей прибыли в порт назначения, она доковыляла до кресла и плюхнулась в него, пыхтя от удовольствия. Манель, выкладывая на кухне покупки, восприняла как подарок детскую улыбку, озарившую лицо ее подопечной, когда та извлекала на свет божий первую клубничку тагада.

8

Сегодня Бет после ужина опять сделала ему внушение.

– Глаза бы мои не глядели на это несчастье, мебель зачем стоит, пыль собирать? – упрекнула она его, кивая на книжный шкаф.

Амбруаз не забыл, как весь вечер монтировал три секции, привезенные из ИКЕА. Целый вечер убил, методично распаковывая и сортируя детали, а потом свинтил их вместе в строгом соответствии с инструкцией по сборке. Скоро будет три месяца, как новенький книжный шкаф-витрина, модель “Хемнэс”, цвет белый, выстроился у стены гостиной. С тех пор не проходило недели, чтобы Бет не высказалась насчет пустых полок, приводивших ее в уныние.

– Шкаф без книг – такое же уродство, как рот без зубов, – твердила она. И добавляла на полном серьезе: – Толку от него не больше, чем от кладбища без могил. Ты знаешь, где книги, Амбруаз. Ключи у тебя есть, что тебе стоит съездить.

Конечно, он знал, где книги. И конечно, у него сохранилась связка ключей, которую дала ему мать четыре года назад, когда он ушел из родительского дома. Вот только между ним и книгами стоял отец, профессор Анри Ларнье. Амбруаз ни разу не бывал в особняке в верхней части города с тех пор, как мать умерла. Мать, которая прожила чужую жизнь в золотой тюрьме – в тени великого человека. Ловила малейшее его желание, предупреждала любую его потребность и в итоге сумела найти в беспредельной преданности знаменитому супругу некое подобие самовыражения. Ее всюду – в булочной, в медиатеке, в театре, на рынке, в парикмахерской – называли не иначе как жена-профессора-Анри-Ларнье. А когда тому в 2005 году присудили Нобелевскую премию по медицине за работы о терапии послеоперационных осложнений, все тут же окрестили Сесиль Дюмулен, в замужестве Ларнье, женой-нобелевского-лауреата-Анри-Ларнье. Это имя пристало к ней навеки. “Только не говори Анри”, – пугливо шепнула она сыну, вкладывая ему в руку связку ключей. Для матери этот жест был настоящим бунтом, быть может, единственным за всю ее жизнь покорной супруги. Маленькая тайна между матерью и сыном. Амбруазу ни разу не довелось воспользоваться этими золотыми ключиками. Раз в неделю, убедившись, что великий человек на службе, он оставлял машину на соседней улице, шагал, нервно озираясь, к дому номер восемь по улице Фенуйе и проскальзывал в решетчатые ворота, словно любовник, явившийся на свидание. Поднявшись на крыльцо, он обычно попросту толкал приоткрытую дверь, и его встречала мать, причесанная, нарядная. После долгих объятий она, отступив на шаг назад, окидывала его тем испытующим взглядом, каким все матери смотрят на свое дитя после затянувшейся разлуки. Следующий час они болтали о том о сем, обсуждали мировые проблемы за оранжадом или бокалом вина, смеялись и не могли наглядеться друг на друга. В этот час ни он, ни она никогда не упоминали отца. Это был их час, только их и ничей больше. За неделю оба успевали страшно соскучиться. Ей хотелось все знать про его жизнь, работу, друзей, возлюбленных, про то, чем кормит его Бет. Он спрашивал, как она себя чувствует, чем занимается, какой фильм посмотрела, какую книгу читает. На шестьдесят минут жена-нобелевского-лауреата-Анри-Ларнье вновь становилась обычной женщиной со своими желаниями, радостями и горестями. Каждый такой подпольный визит придавал ей сил. Она не стала говорить сыну о недуге, угнездившемся в ее внутренностях в один непрекрасный апрельский день. Видимо, не хотела портить этот священный час рассказом о глухой боли, что зародилась у нее слева в животе и с тех пор не отпускала. Мужу она тоже ничего не сказала. Может, побоялась отвлекать великого человека, и уж точно побоялась произносить под домашним кровом слова, ставшие табу: после ухода сына Анри Ларнье запретил говорить дома о медицине. Она, сколько могла, скрывала стигматы рака, объясняла свою худобу воображаемой диетой, а когда симптомы проявились во всей красе, оказалось слишком поздно. Зверь, расползшийся по ней гроздьями метастазов, пожрал ее за неполных два месяца. Отец ничего не замечал. Нобелевский лауреат в области медицины, знаменитый хирург, целыми днями возившийся с опухолями, и злокачественными, и доброкачественными, не удосужился обратить свои взоры на ужас, глодавший изнутри его собственную жену. На похоронах отец и сын стояли, оглушенные, по разные стороны могилы, смотрели, тщетно пытаясь понять, на разделявшую их яму, где лежало нечто большее, чем останки матери или супруги. Мысль о возвращении в этот дом ему претила, но надо так надо. Он обещал Бет завтра же съездить за книгами.

9

Время отца было расписано между онкологическим отделением больницы и штаб-квартирой ВОЗ в Женеве, где он дежурил в первой половине недели; он редко бывал дома. Амбруаз открыл ворота и поставил машину на гравийной аллее, на самом виду. Нечего лазить в дом тайком, как какой-нибудь воришка. В конце концов, он – Амбруаз Ларнье, сын-нобелевского-лауреата-Анри-Ларнье, и он здесь у себя. Открыв дверь, он сразу откинул клапан, скрывающий настенную клавиатуру, и набрал код, чтобы отключить сигнализацию. 12102005. 12 октября 2005 года, дата вручения отцу Нобелевской премии по медицине. Все эти годы код не менялся. Смертный грех гордыни. Молодой человек вошел в гостиную и приоткрыл стеклянную дверь на террасу. В воздухе стоял аромат скошенной травы от свежепостриженного газона. За ним поблескивала в солнечных лучах бирюзовая вода бассейна. Вода, в которой, он был уверен, больше никто не купался. Бассейн без купальщиков – что парковка без машин, жалкое, никчемное зрелище! – сказала бы Бет. В доме, похоже, только что была генеральная уборка. Чисто и холодно – два эти наречия пришли на ум Амбруазу, пока он осматривался. Этим стенам не хватало тепла, какое при жизни поддерживала мать. Букет цветов на буфете, разбросанные в продуманном беспорядке подушки, открытая книга на подлокотнике, журналы на столике в гостиной, тихо тлеющая ароматическая палочка, корзинка с фруктами, начатый кроссворд – все признаки человеческого присутствия теперь исчезли. И всюду развешаны по стенам фотографии отца. Отец с министром, отец пожимает руку президенту, отец принимает поздравления от коллег, отец со своей нобелевской медалью, отец в белом халате на открытии нового онкологического отделения. В аккуратных рамочках на стенах, на этажерках и полках – везде дипломы, премии, вырезки из хвалебных статей. Ни следа матери или Амбруаза в этом храме, воздвигнутом во славу человека науки. Он на миг задержался в дверях кухни и грустно улыбнулся, глядя на круглый стол, за которым раздавалось столько криков, где столько слов брошено было в лицо и столько проглочено невысказанного, когда отец и сын за трапезой изводили друг друга на глазах бессильной матери и супруги.

Тот факт, что отец одарил свое дитя именем предшественника современной хирургии Амбруаза Паре, многое говорил о надеждах, возложенных им на сына. Но мальчик, а потом подросток, а позже и юноша так и не оправдали честолюбивых устремлений достославного родителя. В пятнадцать лет Амбруаз, к великому негодованию отца, бросил уроки фортепиано ради гитары, мало того, электрогитары, без всякого сожаления расставшись с Вольфгангом Амадеем Моцартом ради Ангуса Янга. В восемнадцать – получил аттестат бакалавра с результатом “довольно хорошо”, а отнюдь не “отлично”, как ожидал Анри Ларнье. Просидев два года на первом курсе медицинского факультета, сын окончательно похоронил отцовские чаяния: поступил в одно из местных училищ по подготовке младшего медицинского персонала. Контрольный выстрел прозвучал какое-то время спустя: после двух стажировок в больнице молодой человек в один декабрьский вечер объявил родителям, что ему невыносимы страдания живых людей, зато уход за телами покойных он считает одним из самых благородных занятий. “Бальзамировщик!” – прошипел отец вне себя. Как мог его родной сын, Амбруаз Ларнье, так низко пасть? Выбрать себе вторую древнейшую профессию после проститутки? “Если тебя так волнуют мертвецы, вот и ступай к ним, и чтобы ноги твоей не было в этом доме!” – рявкнул нобелевский лауреат на грани апоплексического удара. Юноша уложил чемодан, поцеловал заплаканную мать и покинул особняк, даже не взглянув на человека, с которым у него никогда не было ничего общего, кроме криков и разочарований. Бет приняла его без лишних вопросов, поселила в задней комнате и испекла ему в утешение куинь-аман.

Амбруаз поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в свою бывшую комнату. С его уходом здесь ничего не изменилось. Те же постеры на стенах, вся мебель на своих местах. На бюваре письменного стола – целый ковер стикеров четырехлетней давности. Музей, подумал он. Мой музей. Мать сохраняла в комнате все, как было, в тайной надежде, что однажды он вернется под родительский кров. Стеллажи по стенам проседали под тяжестью книг. Здесь были все его комиксы. “Тролли из Трои”, “Пассажиры ветра”, “Семейство Тухликов”, все “Тинтины”, подборка “Кота”, несколько книжек Франкена. Пониже – романы, которыми он подростком зачитывался по ночам. Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Толкин. Дорожное чтиво, по мнению отца. Амбруаз расстегнул две принесенные с собой большие сумки и аккуратно переложил в них книги. Совершив два похода к багажнику, он проверил, не остались ли где следы его визита, и запер дверь особняка. Тюрьма, подумал он, снова включая сигнализацию. Мой отец живет в тюрьме.

10

Гислен де Монфокон возвела чистоту в разряд религии. Ее нетерпимость в этом вопросе граничила с манией: вытирать ноги, входя в зажиточный дом в самом центре старого города, отнюдь не значило быть на высоте требований, предъявляемых пожилой дамой к гигиене. У двери, рядом с ковриком, гостя ожидала корзина, полная одноразовых бахил. Манель, прежде чем ступить на пол, взяла пару синих мешочков и нацепила на ноги.

– Я здесь, мадемуазель Фланден. Не возитесь с посудой, это подождет.

Как всегда, подумала девушка, скользя по натертому паркету в направлении столовой. Старая дама уже поджидала ее за столом, сидя перед доской для скрэббла и горя нетерпением продолжить начатую три дня назад партию. По сути, Гислен де Монфокон хотела от своих помощниц только одного – быть для нее в ближайший час партнершей по игре. Коллеги Манель жаловались, а она – нет: куда лучше провести час за скрэбблом, шашками или настольной рулеткой, чем с утюгом или шваброй. Хозяйка опять вела в счете: маньячка Гислен де Монфокон была к тому же истинной королевой мухлежа. Она мастерски умела изобретать слова, причем тут же придумывала им определения, и в итоге они оказывались реальными в ее глазах – но только в ее глазах. Этот механизм самовнушения каждый раз повергал молодую помощницу в оторопь. “Гризляк”? Ну как же, гризляк – это первобытный медведь с очень густой шкурой, обитал на севере Американского континента в ледниковый период. “Торкмад”? Торкмад – блюдо из кукурузы и козлятины, его едят на Тибетском плато. Вроде бы очень нажористое. Порой какие-то слова порождали новые. “Геждачить” значит полировать сталь геждаком, инструментом в виде лопаточки. Манель давно махнула рукой на эти несуществующие неологизмы. Равно как закрывала глаза на то, что некоторые буквы из ее набора вдруг исчезали, вместо гласных обычно появлялись согласные, а при подсчете очков возникали лишние клетки, удваивающие сумму, естественно, в пользу Гислен де Монфокон. Вот и сегодня она опять начала вытворять бог знает что. Не успела Манель усесться напротив, как она уже выложила на поле новое слово:

– Монолиф. Слово удваивается, значит, тридцать восемь очков, – ликующе провозгласила она. – Ваш ход, мадемуазель.

Манель не стала доказывать, что, насколько она помнит, вчера очередь ходить была ее; промолчала и про то, что удвоенный “монолиф” дает не 38 очков, а 36. Что же до значения самого слова, то ей не перепало даже удовольствия спросить о нем у изобретательницы, ибо Гислен де Монфокон, девяностодвухлетняя вдова, в здравом уме и твердой памяти, немедленно сообщила его сама. Монолиф – это очень-очень твердая скала, встречается на склоне вулканов. Открыв свой набор букв, Манель улыбнулась. “А” и “е”, с которыми у нее получалось слово “шпатель”, за ночь чудесным образом превратились в “г” и “х”. Она ограничилась тем, что поставила слово “плот” через “о” в “монолифе”, и нашарила три фишки в полотняном мешочке. Раз в месяц фишки непременно подвергались чистке: каждую надо было промыть под струей воды и протереть. С гигиеной Гислен де Монфокон шутить не любила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/zhan-pol-dideloran/vsya-ostavshayasya-zhizn/) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Сноски

1

Перевод В. Левика. (Здесь и далее – прим. перев.)

2

Куинь-аман (или кунь-аман) – традиционный бретонский слоеный пирог, иногда готовится в виде небольших булочек.

Жан-Поль Дидьелоран

Счастливые люди

Французский писатель Жан-Поль Дидьелоран, лауреат десятка престижных премий, в том числе дважды – Международной премии Хемингуэя за сборники новелл, завоевал настоящую славу, написав в пятьдесят лет свой первый роман “Утренний чтец” (2014). Книга вышла в тридцати шести странах, стала бестселлером, планируется ее экранизация.

“Вся оставшаяся жизнь”, второй роман Дидьелорана, блестяще подтвердил его репутацию неподражаемого рассказчика. Молодой танатопрактик Амбруаз готовит тела умерших к последнему появлению на публике. Его беззаботная бабушка Бет каждый день печет бретонские пироги и ждет не дождется, когда же внук найдет наконец спутницу жизни. Тем временем юная соцработница Манель скрашивает старость одиноким людям и всей душой привязывается к одному из своих подопечных, добрейшему кондитеру Самюэлю. Судьба сводит всех четверых самым неожиданным образом, и начинается невероятная, полная жизнеутверждающего юмора история в жанре роуд-муви.

Жан-Поль Дидьелоран

Вся оставшаяся жизнь

Jean-Paul Didierlaurent

Le reste de leur vie

© Еditions Au diable vauvert, Paris, 2016

© И. Стаф, перевод на русский язык, 2018

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО “Издательство АСТ”, 2018

Издательство CORPUS ®

* * *

Сабине, Марине и Бастьену,

Моей матери – за урок жизни, который она дает нам день за днем

Как будто, вдруг оживлено,

Росло и множилось чудовищное тело…

Шарль Бодлер

Падаль[1 - Перевод В. Левика. (Здесь и далее – прим. перев.)]

1

Переступая порог квартиры Марселя Мовинье, Манель, как всегда, была на взводе. Этот деятель мастерски умел ее доставать. “Не забудьте хорошенько помыть ночную вазу, мадемуазель”. Он всегда ее так встречал. Ни тебе здрасьте, ни спасибо. Только окрик из кресла в гостиной, в котором его седалище покоилось, как пришитое, с утра до вечера: не забудьте хорошенько помыть ночную вазу, мадемуазель. Подразумевается, что она имеет обыкновение плохонько мыть его драгоценный горшок. Забудешь про него, как же; Манель по дороге только и думала, что про эмалированную посудину с лиловыми цветами на боку, которую каждое утро надо волочь из спальни в туалет, дабы вылить в унитаз содержимое – ночной плод расстроенной простаты. Мовинье недавно овдовел и в свои неполных восемьдесят три года имел право на еженедельные четыре часа социальной помощи по месту жительства. Пять сеансов по сорок восемь минут, с понедельника по пятницу. За каждый сеанс девушка должна была не только вынести хозяйский ночной вазон, но и выполнить кучу поручений – пропылесосить, перестелить постель, выгладить белье, почистить овощи, – под недоверчивым взором старого прохвоста, вечно пытающегося урвать побольше за свои деньги. “Я вам составил список”, – капризным тоном напомнил старикан. Каждое утро на покрытом клеенкой кухонном столе девушку поджидал листок в мелкую клеточку, где были прописаны обязанности на сегодняшний день. Манель натянула светло-зеленый халат и пробежала глазами тесно посаженные буквы. Почерк у Марселя Мовинье был убористый, почерк сквалыги: лишней строчки не напишет, экономит на словах.

Вылить горшок

Развесить белье

Запустить стирку (белое)

Перестелить постель (поменять наволочку)

Полить фикус в столовой

Подмести кухню + коридор

Принести почту

В игре чем-занять-социального-работника-на-сорок-восемь-минут Марселю Мовинье, бывшему владельцу магазина бытовых приборов, не было равных. Манель не раз задавалась вопросом, отчего это у слова “лакей” нет женского рода. Она еще раз взглянула на служебное предписание, стараясь угадать, где сегодня этот прохиндей спрятал купюру в пятьдесят евро. В фикусе, как пить дать. Банкнота превратилась для Манель в ежедневный Грааль. Она стала для девушки чем-то вроде приза, а ее поиски придавали ближайшим сорока восьми минутам некоторый оттенок пикантности. Год назад, первый раз обнаружив бумажку, невинно лежащую на ночном столике, она едва не схватила ее, но вовремя отдернула руку. Перед глазами ослепительно вспыхнула мигающая надпись “Опасно! Мины!”. Купюра в 50 евро, аккуратно положенная на самом виду, прямо в центре салфетки на тумбочке, слишком отдавала подставой. Не тот человек был Марсель Мовинье, чтобы разбрасываться даже мелочью, а тем более такими купюрами. И все же Манель за несколько секунд успела подумать о том, что бы она сделала на эти деньги. В голове пронеслась вереница ресторанов, киношек, шмоток, туфель. На миг все ее мысли сосредоточились на совершенно конкретных вещах, вроде уцененных крутых босоножек за 49.90, которые она углядела вчера в витрине обувного “Сан Марина”. В конце концов девушка решила не обращать внимания на банкноту, перестелила постель и вышла из спальни, даже не взглянув на пятьдесят евро, дразнившие ее из кружевной рамочки. Марсель Мовинье оторвался от созерцания телеэкрана и сунул нос на кухню.

– У вас все в порядке? – осведомился старик, пока она заполняла контрольный листок. Раньше старикану никогда не приходило в голову интересоваться ее самочувствием.

– Да, все хорошо, – ответила она, выдержав его взгляд.

– Никаких проблем? – недоверчиво переспросил он и спешно потрусил в спальню.

– А должны быть проблемы? – съязвила она ему вслед.

Когда он вернулся на кухню, зрелище его опрокинутой кислой физиономии доставило Манель величайшее удовольствие. Эта кислота стоила в ее глазах куда дороже жалких пятидесяти евро.

С тех пор банкнота за номером U18190763573 – девушка однажды записала его, чтобы проверить, действительно ли купюра одна и та же, – путешествовала по всем углам квартиры Марселя Мовинье. Подвергать Манель пытке искушением, казалось, стало для старика едва ли не смыслом жизни. Чуть позже появились камеры слежения. Самая настоящая сеть миниатюрных камер, искусно размещенных так, чтобы покрывать почти всю площадь дома, все сто десять квадратных метров. Девушка насчитала пять штук. Одна на кухне, одна в спальне, одна простреливает в длину весь коридор, еще одна в ванной и последняя в гостиной. Пять черных холодных глаз фиксировали малейшее ее движение. Незаметно старик попался в собственную ловушку: дурацкие попытки поймать помощницу с поличным на краже денег превратились в настоящую зависимость. Однажды она застала старого прохвоста за просмотром вчерашних записей. Манель не упускала случая ослепить миниатюрных циклопов. Либо переставит какой-нибудь предмет, и он закроет обзор, либо, чаще всего, неудачно взмахнет тряпкой, и вот уже камера глядит в пол или в потолок. То, что Манель ни разу не намекнула на странствующую купюру, не давало Мовинье покоя и страшно его бесило. У девушки не раз возникало искушение перевернуть банкноту или сложить ее вчетверо, просто чтобы полоумный старикан понял, что она разгадала его уловки, но в итоге она рассудила, что лучший способ обратить пытку против мучителя – это вообще не обращать внимания на пресловутые пятьдесят евро. Так что купюра поджидала ее каждый день. На ковре в гостиной, на стиральной машине, на холодильнике, между книжками, возле телефона, в галошнице, на стопке полотенец в шкафу в ванной, в корзине для фруктов, среди писем. Или, как сегодня, у фикуса, который надо было полить: бумажка высовывалась из-под глиняного горшка. Проверив почтовый ящик и возвращаясь с письмами, Манель вдруг с некоторым беспокойством подумала, а что она будет делать, если Марсель Мовинье в один прекрасный день устанет от собственных ухищрений и окончательно вернет купюру в свой бумажник? Она ведь уже успела привыкнуть к этой пятидесятиевровой банкноте, придававшей ее хозяйственным обязанностям сходство с ориентированием на местности и охотой за сокровищами. Ровно в девять сорок пять, закончив работу, соцработница сняла халат и подписала контрольный листок. Она знала – ибо не раз это наблюдала, – что одновременно Марсель Мовинье вытащил из жилетного кармашка хронометр, дабы убедиться, что ему уделено ровно сорок восемь минут и ни минутой меньше.

2

Каждое утро, наскоро сжевав три гренка с маслом и ежевичным вареньем, единственным, какое он любил, и залпом проглотив кофе с молоком, Амбруаз быстро составлял чашку с приборами в раковину, сметал губкой просыпавшиеся на клеенку крошки и на цыпочках пробирался по длинному коридору в другой конец квартиры. На полдороге непременно останавливался и прикладывал ухо к деревянной двери, почти не заглушавшей храп Бет. Он любил вслушиваться в низкие горловые звуки, издаваемые старой женщиной. Сегодня из глубины комнаты до него доносилась музыка спокойного моря, накат прибоя и похрустывание песка. Вдох – выдох. Прилив – отлив. Успокоившись, Амбруаз двинулся дальше по коридору и бесшумно проскользнул в душевую рядом со своей спальней. Усталая неоновая лампа дважды мигнула, она всегда дважды мигала, и наконец затопила пол и стены холодным светом. Древняя дрянная ванна, загромождавшая помещение, была накрыта прямоугольным куском фанеры. Зрелище этой случайной подложки, на которой покоились инструменты, неизменно приводило его в восхищение. Посверкивая в резком свете всеми своими хромированными частями, они лежали рядком на махровом полотенце, впитавшем за ночь стекавшую с них воду. Амбруаз мог бесконечно любоваться переливчатыми отблесками на нержавеющих поверхностях. Он упивался долгим мгновением, когда оставался с ними наедине в крохотной жаркой клетушке, пропахшей чистящими средствами. Его взгляд летал вправо-влево по махровому полотенцу, пока он вполголоса повторял их перечень. Скальпель, крючки для сосудов, лопаточки для разделения тканей, пинцеты для тампонирования и фиксации, хирургические ножницы, прямые и изогнутые, иглы – прямые, лыжеобразные и дугообразные, зонды, щипцы для носовой полости, щипцы кровоостанавливающие, расширители, шпатели гибкие и твердые. Он взял в руки самый, на его взгляд, красивый – троакар. Почти полуметровый тубус для стилета приятной тяжестью лег в ладонь. Амбруаз тщательно прочистил крохотным ершиком десяток дырочек на его остром, как заточенный карандаш, конце. Рядом с ванной разинул сумрачное чрево объемистый кожаный чемоданчик. Амбруаз стянул висевшую над сливом замшевую тряпочку и по одному протер инструменты, убирая последние следы влаги. Тряпка скользила по иглам, ласкала лезвия, навела блеск на рукоятки. Инструменты один за другим ложились в укладку и наконец все оказались в чемоданчике. Бросив полотенце в корзину с грязным бельем, Амбруаз застегнул медные защелки и унес чемоданчик к себе в комнату, где его ждал брат-близнец – совершенно такая же сумка с насосом и жидкостью для впрыскивания. На ночном столике вибрировал всем корпусом мобильный телефон. Молодой человек откашлялся и принял звонок. Ролан Бурден из фирмы “Ролан Бурден и Сын” в разговоре никогда не давал себе труда представиться: единственной его визитной карточкой служил хорошо знакомый Амбруазу холодный отчужденный тон. За четыре года, что он работал на фирме, их отношения не изменились ни на йоту. Чисто служебные, ничего лишнего. Грубые, как топором тесанные черты, болезненная бледность, жидкая бородка обрамляет такие тонкие губы, что рот похож на два фиолетовых шрама: патрон относился к той породе людей, у которых лицо под стать голосу. Потомство у господина Бурдена состояло из единственной дочери, а довесок “и Сын” справа от фамилии имел только одну цель – окутать означенную фирму межпоколенческим ореолом респектабельности, что так успокоительно действует на клиентов. Звонил он по поводу вызова на дом. Верный себе, без всяких словесных изысков, внятно и отрывисто выдал необходимые сведения в установленном им самим порядке, от которого не отступал никогда: фамилия клиента, имя, пол, возраст и адрес места обслуживания. “Номера дома нет, супруга говорит, дом желтый”, – лаконично добавил он и нажал на отбой. На союзы так же скупится, как на формулы вежливости, подумал Амбруаз, занося информацию в айфон. Он зашел в их общую с Бет большую ванную, почистил зубы, побрился, усмирил с помощью геля свою непокорную черную шевелюру и сбрызнул щеки туалетной водой после бритья. В шкафу на вешалке ждал представительский костюм. Белая рубашка, темно-серый галстук, черный пиджак и черные брюки. Он вдел свои семьдесят шесть кило в свежевыглаженное одеяние. Позже его скроет, словно вторая кожа, настоящая рабочая одежда, защитный костюм, тот, какой люди не видят никогда. А пока значение имеет только внешность. Не напугать, быть по возможности безликим. Стараться походить на призрака. Да, на призрака при галстуке, оставляющего по себе не больше воспоминаний, чем мимолетная тень. Вполне удовлетворенный картиной, представшей ему в зеркале над раковиной, Амбруаз направился к выходу, помахивая драгоценными чемоданчиками. Турист отправляется в дальние страны, с улыбкой подумал он. Улыбка стала еще шире, когда он увидел посреди коридора Бет. В каком бы часу он ни уходил, как бы ни старался вести себя как можно незаметнее и тише, ее сияющая физиономия всегда поджидала его на пороге. Он свесился с высоты своих метра восьмидесяти, подставляя лоб непременному бабушкиному поцелую, а ухо – тихому “Ступай”, звучавшему всякий раз как благословение. Все прочее было ненужным. Два слога вобрали в себя всю нежность мира.

3

Жизнерадостный голос Фабриса Лукини внезапно ворвался в салон новенького фургона. “Круговое движение, третий съезд, затем держитесь правее”. Амбруаз подскочил. Он до сих пор так и не собрался сменить голос в GPS-навигаторе. “Благодаря нашим передовым технологиям вы получаете целый арсенал персонажей на выбор, – хвастался консультант в салоне фирмы “Рено”, когда он забирал программное обеспечение. – От Кароль Буке до Габена, включая де Фюнеса, Бурвиля, Миттерана, де Голля, Брижит Бардо и многих-многих других”, – гордо уточнил менеджер. Амбруаз улыбнулся, представив себе, как де Голль велит ему повернуть налево, а Миттеран – перестроиться в правый ряд. Он обещал себе при первом же удобном случае отправить Лукини в отставку и поменять его на Кароль Буке. Бурден и на этот раз выбрал новый автомобиль белого цвета. “Вы просто оказываете бытовые услуги, и ничего больше”, – весь год проедал он плешь персоналу. Да, услуги по обработке человеческих тел, и тем не менее это всего лишь бытовые услуги. А у работников сферы обслуживания всегда белые машины! Амбруаза не особо вдохновляло заявляться к клиентам в таком же фургончике, в каком разъезжают маляры, водопроводчики или электрики. Он предпочел бы более благородную расцветку, например, ту же серую, которую патрон приберегал для ритуальных машин: компромиссный цвет, так и дышит нейтральностью, строгостью и деловитостью. А вместо этого приходилось довольствоваться цветом без цвета, и все из-за того, что месье Бурден пожалел четырехсот евро за опцию “цвет металлик”.

Фабрис опять подал голос. “Через двести метров поверните направо. Вы приехали”. По обеим сторонам тупика Сорбье рядами стояли типовые особняки. Амбруаз с сомнением оглядел десяток домиков-клонов с одинаковыми гаражами, одинаковыми крохотными террасами и одинаковыми балкончиками, с одинаковыми черно-серыми черепичными крышами, топорщившимися на коньке одинаковой фигуркой сидящего пса, в окружении одинаковых туевых изгородей. На беду, по домикам можно было изучать все оттенки желтого: соломенный, яичный, лимонный, канареечный, шафранный, песочный, горчичный. Ну спасибо, Ролан Бурден и Сын, чертыхнулся сквозь зубы Амбруаз. Повинуясь интуиции, он направился к зданию, у которого стояло больше всего машин. Поставив фургон двумя колесами на тротуар под властное бибиканье парковочного радара, он выгрузил два объемистых чемоданчика и поднялся по ступеням на крыльцо. Нажать на звонок он не успел: дверь открылась. На пороге стояла женщина лет шестидесяти с опухшим от слез лицом и покрасневшими глазами. Приветствие с трудом пробилось через барьер ее губ. Вид отрешенный, запинается на каждом слове, не говорит, а бормочет. Как все, подумал Амбруаз. Горе всегда тяжелым ватным комом ложится на голосовые связки и глушит звуки в гортани. Молодой человек кивком поздоровался с группкой собравшихся в доме людей, и они расступились, пропуская его и хозяйку. От печали, скопившейся в этих стенах, трудно было дышать. Амбруаз отвел в сторонку вдову и детей и коротко, не особо вдаваясь в детали, пояснил цель своего визита. Не углубляться, не раскрывать подробностей, о чем бы его ни спрашивали. Таковы правила. Чем меньше люди знают, тем лучше для всех. Он тщательно подбирал слова, не раз опробованные, успокаивающие. Прежде чем его провели в спальню, спросил, где можно брать воду. Перед тем, как войти, еще раз утешил женщину. Остаться наедине с ее супругом на полтора часа – вот и все, что ему было нужно.

4

Вспальне царил искусственный полумрак. Характерный запах-предвестник, порой ударявший в нос, когда он выезжал на дом, здесь почти не чувствовался. Амбруаз поставил на пол чемоданчики, нажал на выключатель и раздернул шторы, впуская в комнату максимум света. На стуле были аккуратно разложены костюм, рубашка, галстук и нижнее белье. На полу стояли начищенные ботинки. Тело покоилось на кровати. Лет шестьдесят, плотного сложения. Килограммов девяносто с гаком, поморщившись, прикинул на глаз Амбруаз. Опять его спине достанется по полной программе. На вид бодрячок. Надо держать ухо востро. Слишком часто приходилось убеждаться, что из пухлых бодряков получаются тухлые мертвяки. Под расстегнутой курткой пижамы видны были темные прожилки на боках. Цианозные уши и кисти рук уже приобрели красивый смородиновый оттенок. Амбруаз снял пиджак, надел белый халат, закрыл нижнюю часть лица защитной маской и натянул латексные перчатки. Расстелил справа от покойного пластиковый мешок для трупов и перекатил на него тело. Трупное окоченение уже сделало свое дело, конечности и челюсти затвердели. На первом этапе надо было снять мышечную ригидность. Амбруаз ухватился за одну руку, подвигал ее вверх-вниз в плечевом суставе, навалившись всем телом, согнул в локте. Взял кисть, разжал и размял пальцы. Проделав то же самое с другой рукой, принялся за нижние конечности. Все это время он прислушивался к телу, всматривался в кожный покров, подмечая малейшие подробности. Массаж сердца, определил он, увидев синюшное пятно в области грудины. Амбруаз восстановил подвижность нижней челюсти, потом обхватил покойника руками и, приподняв, стянул верх пижамы. Последнее танго, милейший, – приговаривал, обнимая очередной труп, его бывший наставник, который всему его научил и которого в похоронной среде любовно называли мэтр Танато. “Мы иллюзионисты, Амбруаз, вот и все, – постоянно твердил он, – попросту иллюзионисты. Мы создаем видимость, будто в момент смерти все кончается и застывает. Чепуха. Жизнь после смерти не останавливается, наоборот, набирает силу. Она питается телами, она их никогда в покое не оставит. Без нас она бы все останки превратила в жуткую мерзость. Наше дело – сдержать ее всепроникающую атаку, оттеснить ее, как оттесняют войска противника. Изловить ее в самомалейшем органе, изгнать и запереть ворота, чтобы вдруг не случилось неизбежного распада плоти. Мы маги, юный падаван, вот мы кто, – горделиво витийствовал он, – маги и волшебники, наш тяжкий труд – превращать трупы в мирно спящих людей”.

Раздев покойного, Амбруаз открыл чемоданчик с дренажной аппаратурой; там лежал насос, приемники и коллекторы. Сходил набрал воды во флакон и приготовил раствор для вливания, добавив в нее консервант на основе формалина. Получилась жидкость красивого темно-розового цвета. Он водрузил электрический насос на кровать и поставил флакон с перфузионным раствором и капельницей между ног мертвеца. Извлек из чемоданчика инструменты, разложил их на стальном поддоне, отрезал две лигатуры, подсоединил канюлю к трубке, достал ватные тампоны и прозрачные колпачки на глаза. Амбруаз любил эти предварительные операции. Никто никогда не должен видеть расходные материалы. И никто ни при каких обстоятельствах не должен присутствовать при процедурах. Золотое правило. Там, куда он приходил, не оставалось места миру живых. Его бывший наставник был прав. Он – волшебник, а волшебники своих секретов не раскрывают. Ватным тампоном, смоченным в увлажняющем спиртосодержащем растворе, он очистил нос и глаза, потом ввел под веки прозрачные колпачки: их шероховатая поверхность удерживала глаза закрытыми. Нанес массажный крем на щеки и уши покойного. Амбруаз сделал скальпелем небольшой надрез в основании шеи и обнажил артерию, стараясь не задеть расположенную рядом яремную вену, полную крови. Ввел в артерию канюлю и, закрепив ее пинцетом-зажимом, подключил электронасос; тот с тихим гудением начал вливать раствор. Вскоре вены наполнились снова. Он старательно массировал кисти рук, щеки и уши, чтобы жидкость проникала легче. Тем же скальпелем сделал еще один крохотный надрез между пупком и грудиной и ввел в него кончик пункционной трубки, соединенной с аспирационной системой. Закачав в тело два литра консерванта, Амбруаз взял троакар и точным, сильным ударом сделал прокол в сердце, чтобы выпустить кровь, немедленно хлынувшую тугой струей в кровесборник. Он запустил насос и продолжил вливание. И чудо свершилось снова, прекрасное, как заря, оттеснившая ночь. По мере того как формалин изгонял кровь, прожилки на боках бледнели, кожа опять приобретала розоватый оттенок, синюшность щек и ушей исчезала, словно по волшебству. Лицо, сведенное смертной судорогой, разгладилось и озарилось подобием безмятежного покоя. Доволен, что время теперь над ним не властно, подумал Амбруаз. Той же пункционной трубкой он поочередно зондировал все органы, собирая притаившиеся в них излишки кровяных телец, мочи и газов. Почки, легкие, мочевой пузырь, желудок. Молодой танатопрактик по опыту точно знал, в каком органе сейчас находится, это зависело от плотности ткани в момент прокола. Амбруаз выключил насос. Тишина всегда заставала его врасплох. Он улыбнулся под маской. Мертвая тишина. Он заткнул ноздри и глотку ватными тампонами, просунув их поглубже, затем взял изогнутую иглу и занялся стяжкой мандибулы. Не прошло и минуты, как невидимые лигатурные нити, протянутые между нижней челюстью, нёбом и носовой перегородкой, накрепко сомкнули челюсти. “Еще один умолк навеки”, – всякий раз изрекал мэтр Танато, стягивая очередной рот. Он убрал инъекционную канюлю и зашил входное отверстие. Взял флакон с полостной жидкостью, подсоединил к трубке, ведущей к троакару, и поднял бутыль над головой. Повинуясь закону тяготения, жидкость перетекла в тело и заполнила внутренние органы. Выпустив во внутренности пол-литра средства, Амбруаз извлек пункционную трубку, тщательно протер ее и заткнул место прокола заглушкой. Как автомеханик, когда спускает масло, пришло ему в голову.