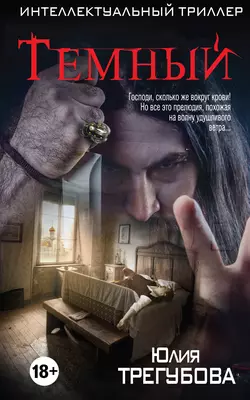

Тёмный

Тёмный

Юлия Трегубова

Интеллектуальный триллер

Герман – преподаватель, читает лекции в университете. Его дом холодный, бездетный. Жена Марина лжет, неумело скрывая свой порок. Тоска смертная, а не жизнь. И вот он начинает чувствовать, как в него входит темная мрачная сила. Чаще это случается по ночам. Удивительный дар выделяет его среди остальных; свои новые способности Герман использует для личной наживы. Его лучший студент кончает с собой. Жена попадает в психушку – полиция застала ее с трупом в постели. Господи, сколько же вокруг крови! Но это все прелюдия, похожая на волну удушливого ветра, предваряющая грозу…

Юлия Трегубова

Тёмный

© Трегубова Ю., 2017

© Оформление. ООО «Издательство» Э», 2017

* * *

Часть I

На обочине судьбы

1 глава

Крым. Двадцать с лишним лет назад

Крутые берега Ялты

Она представляла, как он летел вниз – плавно, чайкой раскинув руки, казалось бы, с тем же трагическим изломом. Только не было в них той силы, чтобы оседлать воздух и воспарить над зубастыми скалами.

Бегом, мчаться и не оглядываться, пока никто не увидел.

«Коснулась или нет?»

Запыхавшись, она остановилась уже внизу, отдышалась и перевела дух. Крадучись протиснулась через узкую щель калитки – шире распахивать нельзя, заскрипит. На цыпочках прошла по влажной траве и присела на скамеечку, как раз под окнами дедовского старого домика.

Они поднялись на вершину холма рано, очень рано. Пока все спят. Увидеть рассвет. Она просила никому не говорить, а то мамка заругает, да дед не отпустит одних.

– Как здорово, что ты привела меня сюда. – Он вдыхал полной грудью, вбирал свежесть соленого моря и хвойный аромат.

Ветер то бил в лицо, то подкрадывался сбоку и настырно насвистывал на ухо свою мелодию. Ощетинившимися соснами, словно выгнутая спина взъерошенной кошки, и ломаными хребтами тянулись горы, зажимая по центру такой маленький, когда смотришь сверху, городок.

«Коснулась?» – не оставляла ее мысль.

Вот он подошел к самому краю, несколько мелких камешков сорвались из-под его ног и полетели по крутому склону туда, где раскрыла свою пасть у самого подножия горы невидимая бездна.

Она стояла сзади, молчала и наблюдала, как он впитывает в себя – от макушки до пят – целебный ялтинский воздух.

– Боже, как красиво, – выдохнул он, закрыв глаза и подставив лицо ласковому утреннему солнцу.

Протянуть руку, дотронуться до спины, чуть-чуть, слегка. Небольшой толчок – он на самом краю, шаг вперед – и пустота.

Маленькая, узкая ручка с коротко стриженными ноготками, под самое розовое мясо, поднялась и на мгновение зависла в воздухе, шаг вперед – и вот, едва касаясь… И он летит.

«Дотронулась?»

Казалось, она видела в мельчайших подробностях, как плавно, раскинув тонкие, словно прутики, руки, он летел вниз. И будто не его крик гремел, отражаясь от каменных гор, а сами скалистые берега гудели, массивные склоны стонали, выли протяжно. Смотрела, словно прокручиваемую туда-сюда в замедленном действии кинопленку, пока его тело совсем не сделалось гуттаперчевым и скрылось за очередным выступом, проскользнув по нему с глухим, едва донесшимся до ее слуха звуком.

«Дотронулась? Коснулась?»

А волны шумели, облизывали крутые ялтинские берега, омывали каменную чашу. Переливалось холодным алюминиевым блеском полотно черного моря, словно макушка великана, и взбитая, пузырящаяся пена проседью обрамляла неровные концы, гуляющие на ветру.

– Что? Уже проснулась, что ли? – перебила ее мысли мать, выглядывая из сеней.

– Угу, – кивнула она, – только что.

– А что лохматая такая? Поди, только голову от подушки оторвала и сразу на улицу, – мать покачала головой, – большая уже, могла бы и сама ради разнообразия причесаться.

Она виновато потупила глаза и прошмыгнула в дом.

Его ждали к завтраку, но он не пришел.

Она тоже ждала. Ждала в напряжении. Вот чья-то тень скользнула мимо калитки. А что, если войдет сейчас – весь в крови, кривой и грязный, посмотрит на нее? Прямо в глаза посмотрит? Она ждала, затаив дыхание, прикусывая нижнюю губу. Но тень проскользнула и растворилась в ярком солнечном дне.

Потом ждали к обеду, но решили, что молодой, загулял – «пущай бегает, – махнул рукой дед, – придет, никуда не денется».

Вот уже солнце стремительно закатилось за горизонт, расплескав багряные краски. И ранняя южная ночь засветилась серебряными звездочками на бездонном небе. А он так и не пришел.

Его брат – всего лишь на год младше, – сбился с ног, обежал все достопримечательности, музеи, кафе и магазины.

– Точно не видела? Ничего тебе не говорил?

– Неа, – мотала она головой.

«Все-таки дотронулась, коснулась». – И легкая улыбка солнечным зайчиком прошмыгнула по детскому личику. Незаметно, еле ощутимо.

Он не пришел. А она, уткнувшись в мягкую перьевую подушку и закрыв глаза, продолжала наблюдать, как плавно летит и все больше погружается в мутно-синеватую пустоту его гуттаперчевое тело с такими игрушечными, словно тряпичными, руками.

2 глава

Красноярск. Наше время

Марина

– Я не берег силы на обратный путь! – Герман окинул взглядом аудиторию. Воодушевленные глаза смотрели на него, блестя молодым задором.

Ему нравилось подводить черту этими словами и видеть в глазах студентов смесь восхищения с озарением, словно он только что при них открыл формулу всего сущего. Надо сказать, что раньше скромный преподаватель – Темный Герман Петрович – терялся под градом сыпавшихся на него вопросов: «Как же можно все это выучить?», «Неужели можно вспомнить все, что проходили пять лет?», «Как же успеть и к госам подготовиться, и диплом написать?»

Обычные ребята, жизнь которых емко и невероятно точно описана знакомым всем выражением: «от сессии до сессии живут студенты весело». И вот рубеж – не чета рядовой сессии, которую худо-бедно они научились переживать с помощью отработанных за годы учебы приемов и различных ухищрений. Это все равно что во время бега с препятствиями влегкую перепрыгивать невысокие барьеры и вот уже на подходе к финишу с заветной красной ленточкой упереться носом в отвесную стену. И бегун из отважного атлета, играющего на солнце своими упругими мышцами, превращается в перепуганного щенка, поджимающего под себя куцый хвостик, и пятится назад – дальше, дальше, с ужасом взирая на стену, а она упирается в небо где-то там, на недостижимой человеку высоте.

Герман и не знал, как вдохнуть в эти по-щенячьи испуганные глаза свежие силы, открыть второе дыхание уже в полушаге от финиша. На ум приходила только одна, уже старомодная, цитата: «Последний бой – он трудный самый». Почему-то нынешнюю молодежь эти слова не воодушевляли, а в глазах появлялся скептицизм – слишком уж непривычно для столь юных особ, считал Герман. Но, тем не менее, с каждым годом «дети», как он говорил о своих учениках (хотя среди этих великовозрастных детей попадались индивиды шире его в плечах раза в три и на голову выше, несмотря на внушительный рост самого Германа), становились циничнее, недоверчивее, словно в них по ошибке томились души стариков.

Слова из голливудского фильма «Гаттака» появились в его арсенале не так давно. Да и сам фантастический триллер преподаватель посмотрел уже после того, как в один ясный зимний денек его тогда еще невеста вытащила из дома на свежий воздух. И не абы куда, а сразу покорять красноярские «Столбы». В беленькой курточке, в светло-серых горнолыжных штанах, в шапочке с трогательным помпончиком, из-под которой выбилась белокурая прядь, Марина шагала в горку бодро, даже самоотверженно. А горка не маленькая – подъем километров шесть до «Первого Столба». Но она не сдавалась. Отважно шла вперед, запыхавшись, с залитыми румянцем щеками.

– Может, обратно? – с надеждой в голосе предложил Герман.

– Ты что? Мы еще до «Первого Столба» не дошли, – одернула его Марина. – А ты смотрел «Гаттаку»?

Герман, конечно, не смотрел. И даже не понял, что это такое и где, собственно, он мог бы на это посмотреть.

И для поднятия боевого духа девушка начала сбивчивым голосом рассказывать о невероятном шедевре кинематографа, повествующем о том, каким бы стал мир под влиянием выдающихся генетических технологий.

– Представляешь, люди, зачатые обычным способом, с какими-нибудь заболеваниями и слабостями, считались уже вторым сортом, – твердила она, пыхтя, сдувая назойливую прядку волос, которая норовила угодить то в глаза, то в рот. – Их сделали чем-то типа обслуживающего персонала. А выведенным генетически совершенным людям можно было все – и в космонавты, и в ученые, да вообще – любые посты занимать. Они типа лучшие, с идеальным здоровьем, будущее человечества. Вот как ты считаешь, у нас у всех есть эта свобода выбора?

– Ну да, – немного подумав, ответил Герман.

– А вот теперь представь, что у кого-то этого выбора нет. Люди второго сорта, не идеальные, не совершенные, должны сидеть тихо и довольствоваться теми подачками и местом под солнцем, что отвели им генетически безупречные.

Герман молча шагал. Снег поскрипывал под ногами, глаза слепила сверкающая и искрящаяся белизна – словно ватные шапки на елях, пышные сугробы вдоль узкой тропинки. Солнышко на ясном небе, морозец прихватывал и пощипывал щеки да уши. Герман глянул на воодушевленную Марину – ее аккуратный носик покраснел.

– …и вот было два брата. Одному не повезло, его родители зачали простым способом, и он получился бракованным – близорукость, порок сердца. А второй был безупречным.

«Подумаешь, фантастика, – думал Герман, – такого и в жизни насмотреться можно. Мало ли таких – близоруких, хромых, убогих… Свобода выбора каждому дана – и мы верим в это. А по сути? И сейчас не у каждого эта свобода в равной степени реализуема. Ведь есть такие же: избранные и второй сорт, а то и третий. Без всяких там голливудских шедевров – выгляни в окно, вот тебе и правда жизни. Только мерило у нас немного другое – не генетическое совершенство, а денежная масса в кармане. Хотя физическое совершенство тоже своего рода актив. А! Кругом действуют не свобода выбора, а банальные законы рынка».

– …и у этого несовершенного брата была мечта – полететь в космос, но его даже близко бы не подпустили к учебе. Он мог быть только уборщиком в той лаборатории, которая готовила будущих исследователей космоса. Короче, не буду тебе все рассказывать, – щебетала Марина. Она из последних сил уже взбиралась вверх. Тропинка сузилась, а подъем стал круче. – Но там был один эпизод, который просто потрясающий. Братья все время соревновались, кто дальше заплывет в море. И вот тот, который был больным и слабым, все время побеждал совершенного. И когда его безупречный брат, человек первого сорта, спросил, мол, как? Как тебе это удавалось? Тот ответил: «Ты хочешь знать, как у меня это все получилось? Я не берег силы на обратный путь!» Потрясающе, да?

Глаза у Марины светились, сияли голубым алмазом на ярком солнце. Она тяжело дышала, сопела, лицо раскраснелось. Герман искренне восхищался, но не тем отдаленным героем, проплывающем половину моря с пороком сердца, а этой живой девушкой, которая вот здесь, совсем близко, валится с ног без сил, еле хватая ртом ледяной воздух, и превозносит придуманный кем-то подвиг несуществующего парня. Но девушка, казалось, совсем не замечала усталости. Она продолжала воодушевленно рассказывать:

– Представляешь, не надо беречь силы на обратный путь! Просто ведь – идти к своей цели, к своей мечте и не жалеть себя. И не важно, насколько ты совершенный.

Она так делала и в жизни, и в тот день – все-таки дошла с Германом до «Первого Столба». Они дотронулись до величественной скалы, отдышались и повернули обратно. Но на следующее утро Марина свалилась в обморок прямо в ванной – у раковины, до которой только-только спросонья доплелась. Герман тогда не на шутку перепугался, увидев ее восковой бледности лицо. К приезду «Скорой» девушка успела прийти в себя, но так и осталась отлеживаться в постели. А взволнованный преподаватель весь оставшийся день не мог унять дрожь в коленях.

Зато теперь, когда студенты с тревогой в голосе спрашивают его, как же можно все успеть, со всем справиться, он всегда вспоминает этот день, Маринин рассказ о том, что для достижения своей мечты не надо беречь силы, не оставлять их на обратный путь. Какой, по сути дела, может быть в жизни обратный путь? Мы все идем вперед – туда, куда нас уносит скорый поезд-стрела «время». Все равно что оставить жизнь на потом. Смешно! Беречь себя – вообще смешная затея. Да и нет обратного пути. Это иллюзия. Нельзя вернуться назад, нельзя пройти по своим же следам, не оставляя свежих. А это уже будет другой путь – новый. Теперь Герман знал, как донести эту мысль до студентов. Он нашел прекрасную упаковку с красивой тесьмой и бантиком. И дарил каждый раз, не жалея, щедро, от души. Но вот сам не часто заглядывал в коробочку. Он будто приберег формулу жизни для других, а сам воспользоваться ей боялся – вдруг кому-нибудь не хватит. Так и ходил поодаль, вокруг коробочки, обтянутой тесьмой, любовался, торжественно вручал, наслаждался чужим прозрением издалека, а сам все ждал, когда же он сам удостоится такого подарка.

И глаза студентов загорались, они готовы были с боем взять последнюю высоту – вырвать зубами путевку в жизнь. И с таким же запалом добиваться своих целей в будущем. Герман надеялся, что полученный импульс этим ребятам удастся сохранить надолго. Выпускные корочки – не последнее препятствие в их жизни. Им еще долго придется доказывать свою состоятельность.

Но в последнее время Герман все чаще возвращался мысленно в тот зимний день, к первому столбу – высоте, взятой на последнем дыхании. И все думал про пресловутую свободу выбора. Есть ли она? Или это миф? Выбирал ли он свою жизнь? Был ли когда на распутье? Жизнь шла своим чередом, и этот черед Германа устраивал. Но теперь все чаще его будто приковывали по ночам к рабочему месту, и он строчил, не в силах остановиться. Шепот, словно холодом дышащий за спиной, не оставлял Герману выбора, не спрашивал его разрешения. Он приходил и диктовал, диктовал. Скрипучий, ледяной голос – непрекращающийся кошмар. И откуда, с каких глубин всплывают эти строчки, буква за буквой бегущие по чистому листу текстового редактора?

Герман отогнал от себя мрачные мысли.

В лекционной аудитории стоял галдеж, студенты были заняты чем угодно, только не предметом. Получив добрую порцию наставлений, они уже отвлеклись на дела насущные. Герман отчеканил, словно робот, который зачитывает заранее написанный текст, домашнее задание, и наконец время истекло. И без того неблагодарные слушатели пустились наутек из постылых стен. А он с отстраненным видом стал перебирать свои записи.

– Да… Молодежь нынче не та пошла, – раздался вдруг знакомый голос.

К Герману приблизилась высокая фигура широкоплечего мужчины.

– Константин?

– Да ты не пугайся. Вот решил посмотреть на твою работку. Занятно, да…

В ответ на немой вопрос во взгляде Германа мужчина задорно похлопал его по плечу и вальяжно уселся на стол. Константин всегда очень громко говорил и оглушительно хохотал. Словно кувалдой вдалбливал свои мысли в голову собеседника. Всякий раз, как Герман решался возразить, от невольной дрожи в коленках подкашивались ноги. Рядом с этой крепкой скалой он, тощая, вытянутая вверх цапля, выглядел жалко. Слова терялись в ощущении никчемности, и мысль уходила на пару с уверенностью в себе. Именно поэтому они с Мариной жили в его квартире, принимали его помощь и слушали наставления – дядя жены настырно участвовал в жизни молодоженов.

А как Герман не хотел въезжать в просторную квартиру! Как сопротивлялась его душа! И теперь ему хотелось спрятать взгляд, уткнуться глазами подальше, хоть себе под ноги, лишь бы не смотреть в это властное лицо. Стыдно взрослому человеку, который каждый день наставляет на путь истинный молодое поколение, жить за чужой счет. Но тогда он просто не смог отказать Марине.

– Герман, смотри, какая просторная квартира!

Голубая гладь Марининых глаз светилась изнутри. Она летала по пустым комнатам в заразительном воодушевлении. Кружилась так, что копна светлых волос веером взмывала над узкими девичьими плечами и водопадом струилась на грудь. Ради мимолетного счастья любоваться этим Герман мог согласиться на любое безумие.

– Но ведь мы не сможем за нее платить, – посмел возразить он.

– Ну и что? Мой дядя не так беден, он может и подождать с оплатой. – Она по-детски подмигнула ему и добавила: – Ты же скоро станешь знаменитым ученым.

– Это неизвестно. Да и научные сотрудники не зарабатывают так много.

– Ничего. Ты что-нибудь придумаешь. Я в тебя верю! А дядя подождет.

Марина перебежала в соседнюю комнату, а Герман стоял у окна, из которого открывался вид на вьющийся вдаль бульвар. Между двумя оживленными дорогами тянулась пешеходная аллея с деревянными скамейками. Там бурлила жизнь – ветер подметал тротуары, заигрывал с зелеными елочками. «Возможно, Марина права. В таком уютном месте наверняка и работать хорошо. Да и стимул будет», – уговаривал себя.

– А эта комната будет нашей спальней! – донеслось из-за стены.

Вот так с легкой руки своей жены и ее богатенького дяди Герман стал жить в спальном районе в квартире, которая была ему явно не по карману, и чувствовать себя альфонсом в годах или пассивным альфонсом, что еще хуже.

– И долго ты собираешься еще так тухнуть в этих стенах? – Константин прищурился, оценивающим взглядом пробежался по аудитории и добавил: – Не больно-то твои студенты горят интересом ко всему этому.

– Они еще дети. Тем более весна, – попытался возразить Герман, – не до занятий им сейчас, гормоны.

– Эх, Герман, простая твоя душа! – воскликнул собеседник, словно искал, за что зацепиться, и вот Герман сам подкинул ему крючок. – У твоих детей гормоны эти еще добрых пару десятков лет играть будут, а то и дольше. Вон какие амбалы, на тебя с высоты птичьего полета смотрят, а ты «дети-дети».

Герман молча наблюдал за чрезмерно активной жестикуляцией своего нежданного гостя. Широкие ладони бегали у него перед глазами. И вот наконец Константин вскочил на ноги, облокотился обеими руками о стол и для пущей убедительности наклонился в сторону Германа своим мощным корпусом.

– Прекращай-ка ты фигней заниматься. Это ж все равно что бисер перед свиньями. Ну ты понимаешь, кто тебя здесь оценит? А платят-то столько, что смешно же!

Кончиками пальцев Константин отстукивал ритм по деревянной столешнице. Сверкание перстня на среднем пальце правой руки приковывало взгляд. В тишине звук разлетался и зловеще приумножался эхом. Игра света с дымчатым топазом в богатой оправе туманила сознание. И желтые ногти, до омерзения мутно-желтые ногти…

– Думаю, мне виднее, что и как. Это моя работа!

Герман почувствовал холодок от пристального взгляда Константина. Такие же голубые, но, в отличие от притягательной синевы Марининых глаз, его отталкивали, пробирались, казалось, до самых потаенных закоулков сознания. Темная щетина на широких скулах и массивном подбородке подчеркивала пепельную седину на висках. Величественная осанка, греческий нос – все говорило о волевом характере.

– Твоя, конечно! Но любая работа должна хорошо оплачиваться. Ты статьи пишешь?

– Пишу.

– Надо и семью кормить. – Монотонный стук проникал вглубь и сливался с сердечным ритмом.

– Надо, – ответил Герман.

– Так ты пиши! Слушай и пиши.

– Слушаю, – повторил Герман, – слушаю…

И Герман слушал, каждую ночь слушал ненавистный шепот, который диктовал ему то статьи, то какие-то цифры – льющийся откуда-то извне поток информации. После каждой бессонной ночи Герман чувствовал себя иссушенным до дна, словно выжатым до последней капли. А днем перерабатывал надиктованное в научные работы, практические задания для своих студентов.

Он любил этих пусть не столь жадных до науки, но по-детски мечтающих об открытиях ребят. И более того, он верил, что помогает им обрести свой путь, указывает дорогу. Эта наивная поросль способна впитать в себя все достижения человечества и сделать мир лучше. Он верил в это, как кто-то верит в силу молитвы перед пламенем свечи у образа. А его свечами были вот эти юные головы, их он зажигал в своем храме науки.

А что теперь? Он уже не мог смотреть им в глаза. Ему казалось, что какая-то червоточина забралась в его храм, осквернила капище, примешалось что-то мутное в животворящую силу знаний. И какой-то внутренний голос, тихий, почти подавленный властным шепотом, подсказывал ему, что совсем не для этого приходит по ночам некий темный гений, не для воспитания молодых умов вторгается в его мозг зловещий шепот.

Герман поспешно накинул плащ и вышел на улицу. Голод грыз изнутри, душа требовала, протестовала. Но против чего? Он устал видеть мир серым. Ужас бессонных ночей вытянул эмоции из души, иссушил ее до дна. А неприятный разговор и вовсе оголил и без того натянутый нерв. Он чувствовал, что Константин посмел ворваться в святая святых – в его университет, в то светлое, что еще осталось в жизни.

«Дождливый день сегодня, пасмурный, как, впрочем, и вчера, – думал он, – и почему все так ждут эту весну? Что у кого просыпается? Сплошная сырость и грязь».

Под мелким дождем отросшая челка намокла и облепила высокий лоб, на котором сорок прожитых лет оставили неизгладимые следы – глубокие, словно борозды, складки. Прямой длинный нос, короткая, будто легкий штрих, и ровная линия рта придавали чрезмерную серьезность его лицу, отчего он выглядел старше своих лет. Герман продрог, губы побледнели и истончились в еле уловимую ниточку. Ссутулившись, он брел по городу, который когда-то улыбался ему всеми красками лета. Теперь же улицы превратились в калейдоскоп серых клякс и пестрых прохожих.

Какая сила принесла его к офисному зданию, он объяснить не мог. Но знал, что сейчас ему просто необходимо увидеть Марину.

За стойкой ресепшн его встретила улыбчивая секретарь Леночка:

– Герман, здравствуйте! Какими судьбами?

– Да так. По делу зашел. Вызови, пожалуйста, Марину. Пусть спустится.

– Так а это… Марина же вроде как без содержания пару дней взяла.

– Что?

Девушка замялась, слегка понизив голос, спросила:

– Вы не знали? Поссорились, да?

– Да нет! Все в порядке. Просто забыл. Ладно, пойду я. Извини!

«Без содержания… на пару дней… поссорились, да?» – Слова секретарши звучали в голове, звенели, эхом отскакивали и били по вискам, пульсировали в левом глазу. Герман почувствовал, как боль стальным обручем охватывает голову, зажимает в тиски.

«Поссорились, да?»

Нет. Они никогда не ссорились, ну или почти никогда… Марина понимала его, была терпелива, не по годам мудра. Стоило ему только нахмуриться, сделать недовольный вид, как она улыбалась – по-доброму, тихой, всепрощающей улыбкой. И все разногласия сразу испарялись, будто и не было их. Молодое лицо с мягкими чертами притягивало взгляд. Прозрачная кожа словно светилась изнутри, а крупные голубые глаза смотрели двумя озерами – источниками живой воды. Наверно, именно за этот образ беспомощного ангела он когда-то полюбил ее и прикипел всем сердцем. Она подарила ему вторую молодость. Он мог творить, мог создавать. Рядом с такой женщиной не может быть никаких темных пятен. Не может быть! Никаких темных пятен! Но почему же тогда он ничего не знает об этой паре дней без содержания?

Где же сейчас его ангел? В какой цвет окрасились его крылья? Перед глазами Германа возникла спальня, наполненная солнечным светом раннего утра. На подушке, откинув одеяло, лежала Марина. Фарфоровая хрупкость ее фигуры завораживала. На обнаженную грудь падал лучик, словно ему тоже хотелось исподволь дотронуться до молодого женского тела. Марина повернулась к Герману и призывно улыбнулась. Ему казалось, что водяная гладь хлынет из ее глаз и накроет их с головой. Он прикоснулся подушечками пальцев к розовой ареоле. Белая кожа мгновенно покрылась мурашками так, что ему неудержимо захотелось согреть любимую в своих объятиях. В то яркое утро они принадлежали друг другу. Марина была его Мариной. Где же он проглядел? Как он умудрился ее потерять? И кто сейчас упивается ее фарфоровой нежностью?

Герман не заметил, как на смену дождю выглянуло солнце. Его лучи согревали, но свежесть еще наполняла воздух. Все благоухало ароматом просыпающейся земли. В небе постепенно проявлялся разноцветный купол. Навстречу попадались веселые парочки. Без слов признавались друг другу в любви – мимолетным взглядом, легкой улыбкой в ответ. Их лица светились искренней чистотой, как молодая радуга над головами.

А ему казалось, что он, словно размытая лужа, растворяется в весенней грязи, разъедаемый ложью, такой предательской и подлой.

«Конечно, – думал Герман, – ей хотелось жить на всю катушку. С таким-то дядей… А приходилось сидеть взаперти с уже немолодым мужем, да еще и вынужденным экономить свои жалкие гроши».

– Когда же мы начнем жить, Герман? – колоколом, угрюмым укором зазвучали в его голове женины слова.

Боль уже жгла всю макушку, словно на него водрузили стальной шлем с острыми шипами внутрь из арсенала средневекового инквизитора.

– Мы и сейчас живем. Ведь нам хорошо вместе.

– Нет! Ты не понимаешь! Молодость проходит в четырех стенах. А я хочу посмотреть мир. Мы ни разу не были на море. Ну давай хотя бы в Москву съездим! Светка рассказывала, что видела там как-то Галкина.

– И зачем тебе нужен этот Галкин?

– Да ну тебя! Мы ничего не видим! А ты еще мечтаешь о детях…

– Разве это плохо?

Герман вспомнил, как тогда она тяжело вздохнула и отвернулась. Он сжал в своих ладонях ее тонкие пальцы. Поймать бы ее взгляд, и она поймет, все поймет без слов. Иногда Герман задавался вопросом: что такая женщина нашла в таком долговязом неуклюжем романтике, как он?

– Почему ты не хочешь работать у дяди? Он говорил, что сможет помочь нам, если ты только…

– Марина, как ты можешь? Во-первых, Константин и так шибко много нам помогает. Я не знаю, как мы будем с ним расплачиваться.

– И не надо! Он же не…

– Подожди! Во-вторых, я не могу этого сделать, и ты знаешь, почему!

Но она не знала. Да и сам Герман не знал. Он просто не находил силы поменять уже привычную и понятную жизнь и вверить свое будущее в руки с мутно-желтыми ногтями напористого Константина. Ему нравилась работа – такая понятная и родная. Мечтал ли он когда-нибудь, что будет преподавать? Нет. Но, впрочем, дела это не меняло, потому что детские мечты Темным были утрачены навсегда и запорошены густым слоем времени. Герман всегда относил себя к порядочным людям, которые носят в себе что-то наподобие стержня – свода правил и принципов. Но вот сам никогда эти правила и принципы перечитывать и пересчитывать не брался. Его грела мысль, что они есть – записаны где-то там, на подкорке. Собственно, так же он относился и к свободе выбора: он, безусловно, ее ценил, как редкий экспонат в музее за толстенным стеклом, чтоб никто не посягнул. Но вот воспользоваться ей осознанно так и не довелось. И не то чтобы Герман был нерешительным, а так… Просто не выпало такого случая, как говорится. И вот сейчас, когда этот забытый в удобной и теплой жизни экспонат вдруг постучался изнутри своей капсулы, Герман ощутил некий дискомфорт, от которого люди склонны испытывать легкое раздражение, как от досадного пятна на новеньких обоях. И для успокоения расшатанных нервов это пятнышко чем-нибудь прикрывали – и вид благолепный, и никто не догадается.

– Можешь, если захочешь! – всхлипнула девушка и отринула свои руки от его ладоней.

Снова этот дядя! Он врывался в их жизнь без приглашения, пинком открывая дверь. Так же беспардонно вторгался во все воспоминания. Лез, лез и лез во все, что даже его не касалось. Герман поморщился. Опять же благодаря своим принципам, точного перечня которых Герман не знал, он почему-то считал, что преподавательский труд хоть и неблагодарный, но во сто крат благороднее ушлой коммерции. И хотя как экономист он осознавал, что в законах рынка ничего предосудительного нет, но какой-то не смытый отпечаток былой эпохи еще сверлил в нем пережитками прошлого, что от зарплаты до зарплаты – это хорошо, это порядочные люди так живут. И Герман мог бы что-то изменить, если бы хотел. Вернее, даже, если бы знал, чего хотел.

«Я не слишком хорош для его племянницы, я не слишком хорош вообще. В свои сорок я учу жизни молодежь, а сам так и не научился выживать в этом мире. Даже не способен распознать фальши. Сколько она меня уже обманывает? Сколько?»

Так и не сумев совладать со своими мыслями, он вернулся домой. По привычке ноги сами вели туда, где после рабочего дня его встретила лишь прохлада пустой квартиры.

– Ты что-то припозднилась сегодня, – заботливо произнес Герман, встречая жену.

«Интересно, рассказала ей Лена или нет?» – мучила его мысль.

– Да! Пришлось задержаться немножко, – как всегда, непринужденно заговорила девушка, – ну и денек выдался! Представляешь, шефу вдруг срочно понадобились отчеты за месяц.

– Чего это ему так рано? – подыграл Герман.

– Да поди пойми его, – сказала Марина и легким движением смахнула белокурую прядь с плеча.

Девушка суетилась на кухне. Подпевая под нос знакомую мелодию, проворно крошила лук.

– Он был старше ее, она была хороша. В ее маленьком теле гостила душа… парам-паба-пам, пара-ру-ру-ра, – пританцовывая, она пропускала забытые слова, – он любил ее, она любила летать по ночам.

Сковорода накалилась, квартира наполнялась разжигающими аппетит запахами.

– Я такая голодная!

«Как же она прекрасна и естественна в своей лжи!» – любовался Герман.

Еще один бесплодный день уступал надвигающейся ночи. Герман проклинал себя, пытался забыться во сне, не слышать… Желтые ногти отбивали умеренный такт, стук исходил из самого нутра, поднимался от глубин груди и бил в виски. С каждой попыткой закрыть глаза у него возникала омерзительная картинка: эти руки, руки не человека. Он встал с постели и побрел в кабинет.

– Слушать, слушать, слушать…

– Кто это? Кто здесь? – Герман всматривался в темноту, но никого не видел.

«Откуда эти звуки, – мысли бились в его сознании, ускоряясь с биением сердца, – кто здесь может быть?»

– Слушай! – прошептал кто-то совсем рядом.

Герман подошел к ноутбуку. Немой приказ исходил от него, неимоверная сила, которой невозможно сопротивляться. И как сопротивляться невидимому противнику? Как бороться, если враг твой – ты сам?

Вдруг в сознание ворвался крик, истошный женский крик. Герман помчался в спальню.

– Марина, Марина, ты в порядке? – В безумном припадке Герман тряс жену, крепко схватив за плечи.

– Да что с тобой? – пробормотала девушка. – Я уснула уже.

– Ты кричала? Что-то случилось?

– Я спала, ты что? Совсем? – Марина смотрела на него удивленно, с лица еще не сошла пелена сна.

– Ты ничего не слышала? – спросил Герман, немного успокоившись.

– Нет, все было тихо, – произнесла Марина, – спят уже все. Ты совсем с ума сошел со своими ночными похождениями.

Она отвернулась и вскоре уснула. А Герман остался сидеть у ее ног, прислушиваясь к каждому шороху, скрипу и вздоху. Иногда сон брал верх – Герман ронял голову, но резко вздрагивал, открывал глаза и продолжал бдеть над спящей женой. Он чувствовал взгляд за спиной, чье-то присутствие рядом. Некто здесь, дышит на пороге, ждет, выжидает.

– Герман! – тихо позвала Марина.

– Что? Что, дорогая? – отозвался он.

Девушка приподнялась над подушкой и повернула голову в сторону мужа. Он видел блеск ее прекрасных глаз, а через мгновение они вылились влажным сгустком на сорочку, оставив мокрые следы.

– Марина… – еле выговорил он.

Она протянула к нему руки. Бледная кожа ссохлась, бурыми пятнами расползлась по черепу и истлела, осыпавшись, словно листва с деревьев. Темные глазницы в белой кости все еще продолжали смотреть на Германа. Нижняя челюсть безвольно отвисла, и вместе с дыханием смерти из нее вырвался звук:

– Ты слышишь? Слышишь?.. Герман, да проснись же ты! Слышишь? Ты меня слышишь? – трясла мужа Марина.

– Ммм… Марина? Что это? Что это было?

Медленно сознание возвращалось к Герману. Картинка становилась реальнее – на него смотрели по-прежнему живые и голубые глаза жены.

– Ты совсем уже спятил! – раздраженно выговаривала она. – Уснул прямо в одежде, да еще и орал что-то. Вставай давай! Обед уже скоро.

– Что значит – спятил? Вообще-то я работаю, ты же знаешь! – Странное ощущение наполняло Германа, гнев распирал его и вырывался наружу, круша все преграды на своем пути. – Ты же сама мне твердила, что надо работать хоть по ночам! Что ты хочешь жить! Так на тебе! Пожалуйста! Чем ты теперь недовольна?

Он сам не заметил, как перешел на крик. Его голос звучал чужим, словно затертая запись на магнитной ленте.

– Успокойся! – И лицо Марины скривилось в брезгливой гримасе.

Презрением повеяло от этого небрежно кинутого слова и словно лезвием полоснуло по сердцу.

– Успокойся, говоришь? – распылялся Герман. – Не нравится? А мне, думаешь, нравится, когда ты врешь в лицо?

– Что?

– Нашла себе спокойного? При деньгах?

– Да ты! Ты совсем уже! – крикнула Марина и выбежала из комнаты.

Но Герман не собирался оставлять это вот так, на полуслове. Уж коли зашел разговор, замалчивать не имело никакого смысла. Он не в состоянии мучиться догадками и делать вид, что все прекрасно.

Он сжал кулаки и заглотнул воздух, словно хватил добрую порцию храбрости.

– Тогда объясни мне, какие такие ты взяла дни без содержания, а? – Уперев руки в бока, он встал в дверях кухни так, что полностью перекрыл жене выход.

– Откуда ты знаешь? – изумилась Марина.

– Был на твоей работе, и Лена мне сказала.

– Так ты за мной следишь, что ли? – Лицо Марины вмиг переменилось. Теперь на Германа смотрели холодные глаза.

– Почему слежу? Просто гулял и зашел к тебе.

– И почему не позвонил? Хотел проверить меня?

– А есть повод проверять?

– Ты меня обвинить хочешь? Да как ты… Как ты можешь? – Голос Марины дрожал, то поднимался на высокие ноты, то лопнувшей струной срывался до хрипотцы. – Это унизительно! Я и представить себе не могла, что ты на такое способен, параноик несчастный!

– Ты дура, что ли? – не выдержал Герман.

Пощечина обожгла лицо. Марина в слезах хлопнула дверью, а Герман остался один на один со своими мыслями и пустым домом. Левая щека пылала, в груди клокотало возмущение, а душу пожирала обида.

Марина не вернулась. Напрасно он ждал. Даже после того, как стрелки часов перешли полуночный рубеж, входная дверь не шелохнулась. Черным пятном угрюмо стоял ноутбук. Фонарь опасливо заглядывал в окно сквозь щель тюлевой ткани. Тонкая материя служила незыблемой границей мира Германа и внешнего мира и в то же время так надежно скрывала его от реальности. Реальности, которая некогда наполняла его и называлась жизнью, а теперь стала совсем чужой.

3 глава

Еще одна потеря

Стены родного университета словно хотели исторгнуть его из себя, как только он переступил порог. Теперь, когда выстроили роскошное здание – новый корпус бывшей архитектурно-строительной академии, прежний ореол уюта рассеялся. И все чаще Герман вспоминал те дни, когда он начинал обычным преподавателем на кафедре финансов в старенькой, доставшейся от районной школы советской постройке. Несмотря на то что коллектив в те времена был не так и велик, дух энтузиазма тащил вперед, как попутный ветер гонит громадный корабль по капризным волнам. Все были одной семьей и студентов знали в лицо. А сейчас в составе Сибирского федерального университета строительная академия стала еще одним винтиком в большой махине, которая причесывает всех под единые стандарты образования, надев однообразные маски безразличия. Все, что теперь требовалось – выполнять планы и следовать указаниям.

Но все же это утро было иным…

И не потому, что Марина не вернулась. Не потому, что не отвечала на звонки. Что-то иное готовили эти стены.

– Доброе утро, Герман Петрович! – без привычной задоринки проговорила Ирка.

Обычно громкая и розовощекая пятикурсница с экономического факультета сегодня была бледна как никогда.

– Доброе, Кастинцева, – сухо ответил он и прошагал дальше, но все еще ощущал спиной цепкий взгляд, словно кто-то ухватился за полы пиджака.

Поравнявшись с аудиторией, Герман Петрович вынужден был даже взглянуть на часы, так было бесшумно, что совсем несвойственно для предваряющих долгую и нудную лекцию минут. Что ж, время как раз подходит, и студенты собрались, но были они какие-то притихшие.

– Здравствуйте, Оленька! – поприветствовал Герман аспирантку, войдя в кабинет кафедры финансов. – Что-то сегодня невероятно тихо у нас.

– Да, Герман Петрович, – слегка растерянно отозвалась молодая девушка. Вид у нее был действительно несобранный. Помявшись у письменного стола, Оленька сделала шаг к Герману и произнесла почти шепотом: – У нас тут такое случилось, Герман Петрович!

– Что же могло случиться с самого утра? – как можно бодрее попытался выговорить он. Уж больно хотелось приподнять дух бедной коллеге. Да и свое расстройство выдавать совсем ни к чему.

– Ох, да это даже не с утра… Просто мы узнали только сегодня, – нижняя губа молодой девушки начала предательски дрожать, – вы же помните Олега Мартынова? Ну он у вас диплом собирался писать, такой очень сообразительный парень?

– Конечно, помню! Мы уже начали. Он статьи да расчеты мои обрабатывал.

– Так вот, – голос сорвался, и Оленька всхлипнула, – его больше нет.

– Как нет? – Герман опустил портфель на стол и уставился на аспирантку.

Оленька еле сдерживалась. Поймав рукой выкатившуюся слезу, она глубоко вздохнула и продолжила:

– Умер он. Подробности пока не говорят. Но вроде как на самоубийство похоже.

– Господи! – вырвалось у Германа. Руки плетями повисли вдоль тела. Портфель, лишившись поддержки, с грохотом плюхнулся на пол. – Как же так?

– Да. Представляете, какой кошмар? – всхлипывала Оленька. Слезы из ее карих глаз уже потекли ручьем. – Я не знаю, как сегодня проводить у его группы семинар… Они там все только о нем и говорят.

Сейчас как раз предстояло читать лекцию группе пятикурсников, где учился смышленый Олег. Герман любил этого паренька самой искренней преподавательской любовью. В юном финансисте Герман Петрович видел большой потенциал, как обычно говорят о перспективных молодых людях. И действительно, они уже начали работу над дипломом. Герман делился с Олегом своими идеями. Уже и план составили, по которому даровитый студент должен был развивать мысли своего руководителя.

– А я совсем не могу сдерживаться, слезы так и льются… Вот как мне семинар у них вести? – совсем расчувствовалась Оленька.

– Н-да… Что ж это он так? Ведь по нему и не скажешь, – в задумчивости рассуждал Герман.

– Да! И никто не ожидал, – подхватила Оленька, – все у него хорошо было. Говорят, он так радовался, что вы его к себе на диплом взяли.

– Ладно, Оленька, успокойтесь. – Герман попытался взять себя в руки. Негоже ему, взрослому мужчине, распускать нюни. Да еще и в присутствии молодой особы. – Может, я отпущу их после лекции. Смысл их сейчас загружать? Им тоже в себя прийти надо – друга как-никак потеряли.

– Да-да, Герман Петрович, – пролепетала аспирантка, – я согласна! Только с вами еще после лекции Степан Федорович поговорить хотел.

– Хорошо, Оля.

Мысли путались в голове, вырисовывая сложный лабиринт из потрясений и проблем. То всплывал перед глазами образ юного студента, так неожиданно лишившего себя жизни, то мерещились холодные глаза Марины, и снова ощущался ожог от пощечины. Обида и злость оседали тяжелым грузом в груди, а на поверхность всплывало саднящее чувство потери. Словно смерть прошла совсем рядом, и ее холодное дыхание до сих пор ощущалось в воздухе. «Как же можно забирать таких молодых?» – звучал в душе протест. «И как смотреть в глаза его сокурсникам? – думал Герман. – Ведь они чего-то ждут от меня. Да, и в глазах Ирки ведь точно было ожидание, а я и не понял сразу».

Просторный зал с возвышающимися вверх рядами учебных столов утопал в свете весеннего солнца. Будто от мощных прожекторов, разрезали воздух лучи, и в их потоке пылинки переливались множеством цветов. Через открытые окна в помещение струился запах набухших почек, аромат жизни, который пробуждал от долгой спячки. И так нелепо и противоестественно было говорить сейчас о смерти…

– Садитесь, – тихо произнес Герман.

Шорох пролетел по рядам. Чувствовалось напряжение, будто вот-вот затрещит наэлектризованный воздух. Говорить совсем не было сил. Герман присел за стол и доставать свои записи не торопился. Он молча осматривал угрюмые лица детей, вчерашних детей. Удивительно, как вмиг повзрослели эти ребята!

– Кхм-кхм…, – откашлялся Герман и решил начать лекцию. Поднимать столь болезненный вопрос он не решился. – Сегодня мы должны были поговорить с вами о моделях и методах принятия управленческих решений. В частности, особое внимание хотелось бы уделить такому инструменту, как дерево решений.

Он бросил взгляд на аудиторию. Публика не пошевелилась, у многих тетради так и остались лежать закрытыми. Все смотрели на преподавателя, и он знал, что эти глаза ждут от него совсем иные слова.

– Многим из вас придется использовать его в своих дипломных проектах, – продолжил Герман.

– Вы не хотите сделать перекличку? – выкрикнул кто-то.

– Позже. На это у нас еще будет время, – ответил Герман.

– Неужели вы не в курсе? – не выдержала студентка.

Аудитория оживилась.

– Вам что, не сказали? – подхватил другой, мужской грубоватый голос.

– Вы не знаете про Олега?

– Знаю, – ответил Герман.

Множество глаз впились в него, с вызовом, протестом, возмущением. Да, они не могли смириться с этой вестью. Дико терять кого-то в самом начале пути. Но еще более дико то, что мир не изменился. Стены университета остались на месте, расписание занятий по-прежнему висит на доске объявлений, все люди вокруг продолжают решать какие-то свои мелкие проблемы, и даже преподаватель продолжает втирать какую-то лекцию про треклятое и никому сейчас не нужное дерево решений, а человека нет. Их друга нет.

– Вы тоже считаете, что он – псих? – раздался вопрос.

Чей-то всхлип, как пусковой крючок, запустил волну рыданий.

– Нет! Почему псих? – изумился Герман. – Я совсем так не считаю.

– Они думают, что он псих, – не выдержал паренек. Он вскочил с места и дрожащим голосом, словно взывая к помощи, стал выговариваться: – Типа, повесился, мол, крыша поехала, понимаете? Они его в психи записали. А он не мог! Он никогда бы этого не сделал!

– Да-да, – подхватила публика, – он не такой!

– Тихо-тихо, – начал успокаивать ребят Герман, – мне не известны подробности, но если это самоубийство, то…

– Да не мог он! – не унимался паренек. – Неужели вы не понимаете, что он не из таких?

– Так! Успокойтесь! – слегка повысил голос Герман. – Я считаю, что все выяснится. Мне не известны подробности, но я уверен, что… Что… Он не псих, это все знают. И мне очень жаль, как и вам. Но его не вернуть.

Что он мог сказать этим ребятам? Как он мог ответить на их взывание к справедливости? Олега не вернуть.

– Пусть хотя бы психа из него не делают, – всхлипывала Ирка, – вы скажете им, что он не такой? Вы ведь скажете?

– Конечно, – тихо выговорил Герман.

В горле защипало. С трудом сглотнув, он потер кулаком глаз, чтобы скрыть назревшую слезу.

Плотно затворив за собой двери методкабинета, Герман Петрович уселся на стул с потупленными глазами. Казалось, его пропустили через барабан стиральной машинки, отжав при максимальных оборотах. Еще никогда опытный преподаватель не чувствовал себя таким истощенным. Он видел перед собой только глаза перепуганных ребят. Страх, потерянность, безнадежность читались в них. А еще неосознанная мольба о помощи. Они тянулись к учителю, к наставнику, к человеку, которому доверяли. Но как, черт побери, все исправить? Если бы знать заранее, он мог бы поговорить с Олегом по душам, переубедить, поддержать. Если бы знать, если бы знать…

Он сидел как истукан, не шелохнувшись, не роняя ни звука. Даже дыхание истончилось и углубилось внутрь переживаний. И, конечно, Герман не видел и не слышал в эти минуты ничего. Ни ходящих ходуном штор, ни знакомое бормотание под нос. Зинаида Ивановна, методист, по своему обыкновению поливала цветочки и уговаривала их расти «большими и красивыми». В свои преклонные лета она могла похвастаться завидной долей энергии, будто у нее был встроенный моторчик. На пенсию, конечно, Зинаида Ивановна еще не собиралась. И всю свою жизнь эта «зрелая», как она сама говорила о себе, женщина перенесла на работу. Здесь у нее и вредные студенты, и любимые растения, и уголок рукоделия – на стенах красовались разномастные вышивки крестиком и гладью. Вот только на слух Зинаида стала уже туговата. Поэтому звук, издаваемый входной дверью, не достиг ее ушей.

Наговорившись вдоволь со своими цветочками, эта зрелая женщина, будучи в полной уверенности, что пребывает одна в кабинете, выпутывалась из пышных штор с стеклянной банкой в руках. Выбравшись наконец из тюлевого лабиринта, она на всех парах двинулась к столу по узкому проходу. Методкабинет был небольшим. Он умещал в себе несколько рабочих мест для преподавателей и методиста, книжный шкаф и пару тумбочек. Поэтому в глаза Зинаиде Ивановне сразу же бросилась неподвижная фигура истукана, словно возникшая из воздуха.

– Аа-а-а! – раздался оглушительный визг, и следом – звон разлетевшегося вдребезги стекла.

Перепуганная женщина схватилась за пышно начесанную прическу, отчего отдельные пряди растопырились, словно заячьи уши, в стороны. На пол посыпались шпильки. С покривившимся ярко напомаженным ртом она смотрела на истукана, который, надо сказать, тоже изрядно взволновался. Внезапно раздавшийся вопль словно огрел Германа по голове. От неожиданности он вскочил. И тут все так тщательно сдерживаемые эмоции хлынули наружу – из глаз потекли слезы.

На поднявшийся шум в кабинет вбежали заведующий кафедрой и аспирантка Олечка. Увидев разбросанные на полу осколки стекла, еле дышащую с перекошенным лицом Зинаиду Ивановну и льющего слезы Германа Петровича, на какое-то время застыли в дверях, не в состоянии решить, к кому же бросаться на помощь.

– Что? Что случилось? – наконец-то выпалил Степан Федорович.

– Боже, чур меня, чур, – пробормотала Зинаида Ивановна и упала на стул.

Оленька только хлопала длиннющими ресницами, переводя взгляд то на застывшего Германа, то на осеняющую себя крестным знамением пожилую методистку.

– Что же за день такой сегодня, итить ее ж туды! – выругался завкафедрой.

Переведя дух, зрелая женщина вдруг опомнилась, что прическу надо бы поправить. Подбежав к небольшому зеркальцу, что висел на боковой стенке шкафа, Зинаида Ивановна начала наводить марафет и приговаривать:

– Ох! Герман Петрович, и напугали вы меня. Это ж надо, как бесшумно-то подкрались-то.

– Ну раз все в порядке, то я пойду, – с облегчением произнес Степан Федорович и добавил: – Оля, найди уборщицу, пусть приберет тут. И да… Герман, зайди ко мне!

Герман протер глаза рукавом, оправился, и, казалось, голова даже прояснилась. Эта эмоциональная встряска оживила, помогла выбраться из плена оцепенения.

– Герман Петрович, да не переживайте вы так, – залепетала Олечка. Ее взгляд был полон сострадания. Чувствительная женская натура была тронута мужскими скупыми слезами, и теперь мысли молодой аспирантки переключились на то, как же утешить старшего коллегу.

– Все нормально, – ответил Герман и поспешил в кабинет заведующего.

Кабинетом назвать это было сложно, сотрудники старались как можно быстрее покинуть тесное и душное помещение. Степан Федорович хоть и был всеми уважаемым и высококвалифицированным специалистом, но имел и немало странностей. Тучный и тяжеловесный, он всегда источал неприятное амбре. Да и вид у завкафедрой был блестяще-склизкий. А лысоватая макушка и всегда влажный лоб подходили на роль ловушек для мух куда лучше, чем старая добрая липкая лента. По крайней мере, такие мысли посещали при виде Степана Федоровича. Яркий свет он не любил. Поэтому в его кабинете всегда царил полумрак. Стол был завален папками, курсовыми и рефератами студентов, журналами и многочисленными распечатками из Интернета. В подобном творческом беспорядке уважаемый доцент мог очень продуктивно работать. Но вот подчиненные просто задыхались в эдакой пыльной конуре.

– Да, Герман, проходи, присаживайся, – Степан Федорович, кряхтя, поерзал на стуле и уселся поудобнее, – тут разговор есть.

Герман присел на стул подле рабочего стола так, чтобы из-за стопки бумаг можно было видеть хотя бы глаза собеседника.

– Ты, наверно, уже в курсе про Мартынова? – продолжал Степан Федорович.

– Конечно.

– Ну и что сам-то думаешь?

– О чем?

– О парне. – Степан Федорович пристально смотрел на Германа. Сцепленные в замок руки беспокойно колотили по столу, что выдавало нетерпение или волнение.

– Да что тут можно думать? – Сделав паузу, добавил: – Страшно. Жаль парня.

– Ну а как он тебе? Ничего странного в поведении не замечал? Может, он того… Ну, нервным был? – начальник выжидающе сверлил подчиненного глазами.

– Да нет. – Герману стало неловко от нелепости происходящего. Студента на кафедре знали хорошо. Почти за пять лет учебы всех подопечных видишь насквозь как облупленных. И уж Степан Федорович, человек с солидным преподавательским стажем, понимал это как никто другой.

– А мне вот показалось, – потирая пальцами подбородок и вкрадчиво, как бы протягивая звуки, начал Степан Федорович, – что он какой-то странный был. Особенно в последнее время.

В глазах Германа читался вопрос. И хоть он ничего не ответил, Степан Федорович прекрасно уловил недоумение во взгляде подчиненного.

– Эх, неприятная эта штука, – насупив брови, говорил заведующий, – понимаешь, какая тут вещь, будут теперь ходить тут, все вынюхивать, причины выяснять. Ну, в общем, как тут у него с преподавательским составом отношения складывались, с сокурсниками. Не было ли нарушений, ущемлений личности и все такое, понимаешь?

Герман слегка кивнул. Разговор ему был неприятен. Но еще больше настораживало то, куда клонит начальник. Пальцы судорожно стали натягивать рукава пиджака. Привычка эта глубоко и, казалось, навечно въелась в германовскую натуру. То ли оттого, что ростом он вышел высоким и все рукава всегда были чуть-чуть коротковаты, то ли из-за неуверенности в себе, но отделаться от навязчивого движения Герман не мог.

– Так вот, – лицо заведующего становилось мрачнее, – в интересах университета, да и нашего с тобой, чтобы вся эта история как можно быстрее утихла. Поэтому надо все преподнести так, чтобы не было никаких неясностей, понимаешь?

– Хм… Не совсем. Что значит – преподнести? От нас-то что зависит?

– Ну-у-у, – протянул Степан Федорович, – от нас многое зависит. Вернее, от наших слов. Скажем мы, например, что Мартынов был вспыльчив и неуравновешен, то уже не будет сомнений, что он сам руки на себя наложил.

– В каком смысле?

– Ну а что ты хочешь? Чтобы тут ходили и выясняли на предмет профпригодности преподавательского состава? Нарушения бы вынюхивали или еще чего?

– Так мы-то тут при чем? И зачем врать? Он был вполне нормальным парнем, умным, талантливым! – не выдержал Герман. Разговор явно принял самый неприглядный оборот, и хотелось уже уйти из этой душегубки как можно быстрее.

Теперь Герману стало понятно возмущение ребят. Мерзкое это дело – оговаривать того, кто уже не в силах оправдаться.

– Я понимаю, мне тоже нравился этот паренек, но его же все равно не вернуть. – Дыхание у заведующего стало прерывистым. Казалось, круглый живот, второй подбородок и пышные обвислые щеки мешали воздуху добираться до легких, и он прорывался с большим усилием. – А нам ни к чему лишние проблемы. Тем более скоро защита дипломов, работы невпроворот.

– Ты, Степан, можешь говорить что хочешь. А я наговаривать на мальчишку не буду, – отрезал Герман и встал, собираясь тут же незамедлительно покинуть помещение.

– Погоди, – проскрипел начальник, – у меня еще не все.

Герман застыл вполоборота.

– Вот, тут тебе передали. – И Степан Федорович достал из ящика тумбочки небольшую коробочку, обернутую в грубую серо-коричневую бумагу, перевязанную лентой.

– Что это? – удивился Герман.

– Не знаю, в пятницу еще заходил мужик один, ну представительный такой. Я его еще с тобой как-то видел. Кто-то из твоих знакомых. Вот, передать просил. Сказал, что торопится, а у тебя консультация как раз была.

Остаток дня Германа не покидали мысли о студенте. «Как жаль, как жаль, – крутилось в голове, – ведь у него могло быть прекрасное будущее». Герману хотелось скорее в душ – смыть противный осадок от разговора с заведующим кафедрой. Душа желала очиститься, словно ее изваляли в чем-то непотребном.

Марина так и не позвонила.

«Может, набрать самому? Хотя… Нет! Это мне врали!»

И еще непонятная бандероль, увесистая, хоть и небольшая. От кого бы это могло быть?

4 глава

Похороны

Квартира казалась необъятной для него одного. Германа не оставляло ощущение, что как только он встанет с кровати, то непременно заблудится и навсегда пропадет в этих пустых стенах. Без Марины здесь все выглядело мертвым, застывшим. Никакого уюта.

Марина… Герман вспомнил ночной разговор. Был ли он? Или это ясный сон помутненного рассудка? Пальцы нащупали холодный пластиковый корпус мобильного телефона. Взгляд побежал по строчкам журнала вызовов.

Да! Есть! Звонок от нее в «принятых», в два часа ночи. Значит, не приснилось.

Она вырвала его из скрипучего песнопения ржавых качелей. Вырвала легкой рукой, улыбающимися прозрачно-голубыми глазами, которые смотрели прямо в душу откуда-то издалека. Настолько издалека, что Герман не мог понять, снится ему этот голос или явь проступает сквозь мутную завесу сна. Чудился ему чужой потолок, насмехающийся пыльной известкой и манящий свисающей вниз веревкой, словно крысиным хвостом покачивалась она в такт заунывному напеву.

– Алло! Алло! Герман?

Сильнее застонали качели, будто сумасшедший ветер заламывал их ржавые суставы.

– Марина? Где ты, Марина? – И онемевшими, еще в оковах сна, руками сжимал он маленький корпус мобильного телефона: – Марина… Марина, знаешь, у меня студент умер…

Голос, словно с противоположного полюса вздохнул:

– Как ты?

– У меня студент умер, – твердил Герман и, крепко прижав к уху холодную трубку, слышал ее дыхание, совсем рядом, как раньше – на этой подушке. Протянуть руку и почувствовать ее тепло – так реально было когда-то… Но она дышала и сейчас дышит вместе с ним, в этом мире.

– Нам надо встретиться. Слышишь? Мне нужно тебе сказать…

– Что сказать?

– Я позвоню. Надо встретиться, – сказал тихий и мягкий голос.

– Где ты, Марина?

– Я позвоню…

Дыхание оборвалось. Но Герман чувствовал его там, за короткими гудками, на другом полюсе реальности.

Был разговор! Она хочет ему что-то сказать. Он облегченно вздохнул. Неужели вдалеке забрезжил свет? Мысли о том, что скоро жизнь войдет в привычную колею, наполнили силой его обмякшее тело. Герман поднялся. Кутаясь в одеяло от утренней прохлады – окно, оказывается, всю ночь было открыто настежь – Герман направился на кухню.

Пальцы потянулись к выключателю. Щелк – и родная люстра с абажуром, похожим на колокольчик с бахромой, отозвалась желтоватым электрическим светом.

Пряный аромат кофе с корицей – вот, что отрезвит ум и выветрит ночной кошмар из головы. Герман иногда с ужасом думал, что же будет, если кофе когда-нибудь потеряет свою волшебную животворящую силу? Как же различать зыбкую границу сна и яви, освежать ум и прояснять сознание? Чем еще, если не кофе, обозначать начало нового дня?

В осевшей пыли на рабочем столе еще жил призрак вчерашнего дня, дремал на серой бумаге загадочной бандероли. Бандероль! При взгляде на нее Герман поморщился. Его словно окунули в мутную воду, смердящую и застойную. Таким сейчас он представлял себе кабинет завкафедрой. Снова захотелось очиститься.

Постепенно события ушедшего дня вереницей выстроились в ряд – Герман вспомнил и про Олега, и про странный разговор, потерянные лица студентов. Они все стояли здесь, перед ним – не вычеркнуть, не стереть из памяти. «Третий день, – сообразил он, – третий день сегодня».

Руки нехотя потянулись к коробке. Под грубой бумагой оказалось что-то вроде футляра, а внутри – удивительная вещь. Ничего подобного Герман в руках еще не держал.

Он никогда не был ни ценителем, ни знатоком оружия. В армии служить не довелось. Да и тяги к всевозможным мужским забавам – охоте, рыбалке, стрельбе, метанию ножей – он не испытывал. Но эту тяжелую из холодного металла штуку выпускать из рук совсем не хотелось.

Старинный, по всей видимости, века девятнадцатого, кинжал в богатых, покрытых серебряной чеканной зернью, ножнах походил скорее на произведение искусства. Зеркальная поверхность лезвия сверкала на солнце. Чьи-то руки щепетильно следили за оружием – начищен до блеска. На головке рукояти в обрамлении чеканного кудрявого узора восседал черный плоский жук. Расправленными крыльями, украшенными бирюзовой глазурью, он держал над своей головой красный круг. Эмблема приковывала взгляд. «Скарабей, что ли? – рассматривал Герман необычный символ. – Где-то я уже видел подобное».

От любования необычным подарком отвлек звонок. Олечка – аспирантка:

– Похороны сегодня в двенадцать. Придете? Адрес только запишите.

Кинжал так и остался ловить солнечные блики своим холодно-зеркальным лезвием чуть поодаль от ноутбука на рабочем столе.

А Германа снова подхватила волна вчерашнего водоворота событий и понесла на своем хребте по адресу, нацарапанному на скорую руку.

Всегда ощущается какой-то второй кожей, когда в доме покойник. Охота спрятать лицо в воротник, натянуть рукава подлиннее, чтобы ни один кусочек тела не пропитался этим запахом смерти. Еле уловимо он парит уже на подходе к дому. И кажется, что этот ползучий аромат просачивается в каждую пору, пропитывает тебя с каждым новым глотком воздуха.

Герман не любил прощания. И гробов с детства боялся. Обшитый бордовым бархатом ящик вызывал необъяснимый мистический ужас. Вот и сейчас напуганный мальчик с опаской выглядывал из-под насупленных бровей взрослого преподавателя.

Уже на подступе к квартире, на лестничном пролете, доносились всхлипы, вздохи и тихое перешептывание. На пороге толпились студенты. Девчонки мялись, не решаясь зайти внутрь. На бледных лицах выступал страх – страх взглянуть на молодую, но прервавшуюся жизнь.

– Говорят, надо за ноги потрогать, тогда сниться не будет, – донеслось из толпы.

Герман подошел ближе. Возложив к ногам покойного студента две красные розы, он обвел взглядом присутствующих. Раскрасневшиеся и опухшие щеки Ирки Кастинцевой то прятались, то выныривали из-за плеча женщины, словно черным истуканом стоявшей у гроба, – казалось, она замерла и превратилась в столп. Ни дыхания, ни движения – ничего. Словно жизнь испарилась из этого хрупкого тела. Темная вуаль скрывала от всех глаза, но скользящие по щекам слезы выдавали зажатую внутри боль.

«Наверно, мать», – подумалось Герману.

Мрачной вереницей люди потянулись к выходу. Бледнолицые ребята, стиснув губы, несли на своих плечах немой груз.

Небо хмурилось, одаривая землю серой моросью. Герман продрог. Он терпеть не мог раннюю весну с ее сыростью и слякотью. Завывание ветра, словно церковный хор вдалеке взял высокую ноту за упокой, проносилось над кладбищем.

Герман стоял, кутаясь в легкий плащ, и смотрел на свежую могилу. Коллеги-преподаватели почему-то держались на расстоянии и лишь изредка бросали на Германа косые взгляды.

– А эта… так и не пришла, представляете? – раздался знакомый голос за спиной.

Ирка будто подкралась сзади.

– Кто не пришла? – переспросил Герман.

– Ну подружка его новая. Хотя подружкой назвать ее сложно. – Ирка поморщилась, предусмотрительно огляделась по сторонам и шепотом добавила: – Она вроде как старше его была. Намного.

Недобрым взглядом стреляла в их сторону женщина-истукан.

– А эта женщина в черном, с вуалью – мать его? – поинтересовался Герман.

– Да! Надежда Петровна, – шмыгнув носом, ответила студентка. По-видимому, холод пробрал не только Германа. Ирка ежилась и переминалась с ноги на ногу. Нос порозовел. Да и щеки сияли нездоровым румянцем. – Жалко ее пипец как!

– Тебе согреться надо бы. Беги туда, совсем заиндевела, – Герман указал на автобус, который привез всех вузовских гостей, – простудишься, чего доброго.

– Да ладно, ничо со мной не будет.

Минуту спустя Герман подошел к матери Олега. Не мог он смотреть со стороны на этот сгусток боли. Не мог уйти, ничего не сказав. Да, слова не утешат, не помогут и сына этой женщине не вернут. Но все же не по-людски как-то…

– Надежда Петровна, примите мои соболезнования, – начал он, – для нас всех это такая…

– Вы Герман Петрович? Его дипломный руководитель? – резко перебила она.

– Да, – ответил Герман.

Внезапный порыв ветра словно вырвал мысли, как листки бумаги, и развеял над одиноко-серыми памятниками. А возможно, это острый взгляд одурманенных горем глаз кольнул. Герман растерялся.

– Это все вы со своими статьями! – выпалила женщина. – Втянули мальчика во что-то, а теперь совести хватает сюда приходить, в глаза мне смотреть!

– К-куда втянул? – От неожиданности Герман начал заикаться. Он и припомнить не мог, когда еще случалась с ним подобная странность. – Я что-то не понимаю.

– Он еще не понимает, – голос женщины срывался, дрожал, – да это все статьи ваши. Олег сам не свой стал. Все твердил: «Мама, ты не представляешь, там тако-о-ое!» И ночами у компа все да у компа своего, не отрываясь.

Женщина всхлипывала, судорожно заглатывала воздух и говорила, словно не могла остановиться:

– Уж не знаю, чего вы ему дали, над чем таким работали, но только из-за вас это все. Не выдержал он.

– Я не понимаю, – растерянно твердил Герман.

Он и правда никак не мог взять в толк, что особенного было в статьях. Хотя где-то в глубине души неприятно елозила мысль-предчувствие, что недобрым веет от его работ.

– Он еще и остыть не успел, как эти стервятники пришли, вещи его перерыли, компьютер изъяли. – Последнее слово женщина уже пропищала. Рыдания душили ее. Не в силах сдерживаться, обезумевшая мать закрыла лицо руками и дала волю слезам.

То ли озноб, то ли испуг пробирал Германа до костей. Зуб на зуб не попадал, а мысли путались. Рядом с рыдающей матерью, у сырой могилы ее сына Герману хотелось просто убежать, спрятаться. Чувство вины овладевало сознанием, притупляя голос разума. В чем? За что? Не важно. Виноват!

– К-какие с-стервятники? К-кто изъял? – проговорил Герман, протягивая женщине платок.

– А я откуда знаю? – всхлипывала она. – Корочки показали какие-то, прошли и вынесли все. Не оставлять силы на обратный путь, да? Так, да, вы их учили?! Вот и не оставил!

Хрупкий и дрожащий, словно иссохший, с размытыми, изъеденными контурами лист, силуэт женщины отдалялся, а Герман стоял у свежего бугорка сырой земли и так много хотел спросить. Но разве ответит теперь молчаливый хозяин могилы?

«Упустил я что-то, проморгал…»

За большим столом в окружении знакомых и незнакомых людей, под бряканье посуды и всхлипы, молча жевалось одиночество. Одиночество со вкусом кутьи. Прилипало к зубам, приторно-сладкое, оно будто лишало воздуха. Хотелось вырваться наружу и дышать, жить. Но Германа не оставляло ощущение, что оплакивал он не только паренька.

– Герман Петрович, – окликнул кто-то в тот самый момент, когда Герман уже собрался незаметно покинуть университетскую столовую, – погоди. Давай выйдем на улицу, поговорим. Тут и правда душновато.

Степан Федорович нагнал его, наскоро пожал руку и повел к выходу. Лоб у завкафедрой блестел, покрытый испариной. И весь он был запыхавшийся, оборачивался то и дело, словно тайком пробрался в чужой дом и скрывается от посторонних глаз.

Герман ничего не ответил, молча пошел следом, лишь рукава натянул на кисти рук да туго зажал в кулаки.

– Похороны да поминки всегда дело такое, малоприятное, – начал Степан Федорович издалека. По нему было видно, что разговор он затеял вовсе не о поминках, да вот подойти к делу все никак не решался, мялся да взгляд отводил.

Герман всегда чувствовал какое-то отвращение то ли к себе, то ли к собеседнику, когда тот вот так не мог в глаза при разговоре посмотреть. Если скрывать тебе нечего и совесть чиста, то прятаться да вилять не будешь. И говорить с таким тошно. Будто маска какая-то перед тобой. Так и хочется бегающие глазки поймать да заглянуть в эту муть непроглядную.

– Ты что-то сказать хотел? – сухо спросил Герман, когда они вышли на улицу и остановились у крыльца служебного входа.

Разводить долгий и пустой разговор ради приличий ему совсем не хотелось. Ни повод, ни настроение к тому не располагали.

– Да, Герман Петрович, я собственно по делу, да, – снова замялся начальник, – тут, эта, следователи уже беседовать с нашими стали. Так вот это, возвращаясь к нашему разговору-то, ты подумал?

– А что я должен был подумать? Я, по-моему, уже все сказал.

Степан Федорович вздохнул глубоко, помолчал, оценивающим взглядом окинул Германа с головы до ног.

– Необдуманно ты тогда сказал, Герман Петрович. Все-таки юноша не совсем в себе был. Да и нам лишние проверки ни к чему. – Он сделал многозначительную паузу и добавил, перейдя на шепот: – Даже мать бедолаги говорит, мол, что не в себе он был. Странный. Но, правда, она вполне недвусмысленно намекает, что работа над дипломом его из себя-то и вывела. Да-да! Учти.

– Ну так и что? – возмутился Герман. – Лично я не замечал в его поведении ничего такого. И ребята, друзья его, кстати, тоже. А мать сейчас не в том состоянии, чтобы…

– Эк ты поосторожнее, – перебил его Степан Федорович, – не тебе оценивать, в каком мать состоянии. Следователи не психоаналитики, однако ж.

Лицо у завкафедрой раскраснелось, пот уже тяжелыми каплями начал стекать со лба.

– А мне-то зачем быть поосторожнее? – не понял Герман.

– Понимаешь ли, Герман Петрович, в наших общих интересах было бы придерживаться всем одной версии. А уж коли ты такой несговорчивый, то сам же на себя беду и накликаешь. Ну сам посуди, мне ставить под удар весь наш коллектив и репутацию университета резона нет. И вполне может оказаться, что парень-то с катушек слетел из-за неадекватной нагрузки дипломного руководителя. Да еще если какие другие отношения заподозрят… Э-эх, – и Степан Федорович покачал головой.

– Какие еще другие отношения?

От возмущения Герман повысил голос так, что прохожие стали оборачиваться и подозрительно коситься в сторону шепчущейся парочки.

– Народ у нас, сам знаешь, любит подобные сенсации. Так что смотри, Герман, – и на этих словах завкафедрой, подняв брови, покачал головой, – придется от работы тебя отстранить до выяснения всех обстоятельств.

– Это еще зачем? – вспылил Герман. – На что это ты все намекаешь? Сам прекрасно знаешь, что все нормально у нас было.

– Знать-то знаю, да я тебя предупредил, – строго отрезал начальник и, не прощаясь, развернулся обратно в сторону столовой.

Дверь захлопнулась, и за ней скрылась сальная макушка заведующего кафедрой.

Остаток дня обещал быть мерзким. Надо было многое обдумать, даже то, о чем думать совсем не хотелось. По всей видимости, придется самому разбираться в этой странной смерти. Сколько всего недосказанного заглотнула ненасытная могила? Сколько загадок зарыли в сырую землю?

5 глава

Слушай песню тьмы

Герман вернулся в пустую квартиру, наглухо задернул шторы и упал лицом в подушку так, чтобы весь мир разом потух, звуки притихли.

Но все же совсем спрятаться от внешнего мира не получится. И Герман это понимал. Голова гудела, сохранять ясность мысли становилось все труднее. В памяти всплывали обрывки фраз. Сальные намеки завкафедрой: «Народ у нас, сам знаешь, любит подобные сенсации».

Но тут же в сознание врывалась черная вуаль и срывающийся на плач голос: «Из-за вас это все. Не выдержал он… Он еще и остыть не успел, как эти стервятники пришли, вещи его перерыли».

«Стервятники, стервятники», – бормотал Герман, почти забывшись.

Тишина окутала его, сковала тело. Только кинжал моргал случайными отблесками то ли лунного света, то ли любопытных взглядов фар изредка проезжающих во дворе машин. Шторы покачивались от гуляющего сквозняка. Холодок крадучись пополз по низу, потянулся змейкой к ногам.

– Аха-ха! – раздался глухой смех.

Герман обернулся, но никого не было. Смех повторился, отозвался эхом.

– Кто здесь? Что вам надо? – крикнул он в темноту.

Легкое движение почувствовалось за спиной. Теперь он был уверен, что не один. Шептание тысячи голосов обрушилось на него в одно мгновение. Словно бесплотные демоны облепили его с ног до головы и наперебой диктовали свои чудовищные мысли – ловушки для разума.

Экран ноутбука ожил, ослепительно белым листом текстового редактора ударил в глаза.

– Нет, нет, – стонал Герман, – я не буду это писать!

– Тебе всего лишь надо слушать, – донесся из темного угла глухой низкий голос.

– Кто это? – оцепенев от страха, спросил Герман, но тут же пожалел – на некоторые вопросы лучше не знать ответов, не слышать.

В темноте глаза Германа уловили движение, что-то холодное надвигалось на него. Через секунду показалось черное облако размером с человека. На уровне головы, словно глаза, зияли две дыры, прорывая пространство своим ледяным тусклым светом.

– Поздно уже говорить: «нет», – произнес голос.

– Нет, – в ужасе твердил Герман. – Нет, не хочу!

– А по-моему, ты сам не знаешь, чего хочешь. Но от мыслей не отказывался, хоть и не твои они были.

Сама тьма обрушилась на Германа, пришла за своим. Так незаметно подступил час расплаты, а Герман и не понял, когда же успел заключить сделку, насладиться жалкими тридцатью сребрениками. И вот теперь нечто ворвалось в его дом так же, как раньше незаметно просочилось в разум.

– Нет! Это не мое, – шептал Герман, – не мое, не мое.

– Не отказался, ведь так? Статьи писал, признание получал. Твои руки все записывали.

– Нет, нет…

– Иногда бывает уже поздно говорить: «нет»! – твердо произнес голос. – Работа ждет.

Герман увидел кинжал, сверкающий мутными бликами, и в мгновение ока подскочил к нему. По какому-то наитию он воткнул острие в ноутбук. Клавиатура покривилась, вмятина заалела, наполнилась красной тягучей жидкостью. В испуге Герман еще и еще наносил удар за ударом, пока экран не погас. Потоком хлынула кровь, залила стол и ручьем заструилась на пол. В нос ударил кисло-сладкий запах. Лицо, грудь – все покрылось красной жижей, пальцы липли к рукоятке ножа. Герман замер, не спуская глаз с растерзанного ноутбука. Через мгновение он почернел, свернулся листом бумаги и истлел, разлетелся в пыль, оставив после себя только темное пятно на столе.

– Дурак! – прогремел голос. – Тебе надо было слушать, просто слушать! Как слепота художнику, так и тебе будет проклятием вечная немота! И жену свою не увидишь, и студентов наставлять не сможешь. Неподвластны отныне тебе слова, и знания передавать некому тебе будет, ибо сам ты, как тесто мягкотелое, не знаешь, чего хочешь.

Ярость наполнила Германа, вкус крови не сошел с его языка, едкий запах еще дурманил голову. Ощущение дикого отчаяния от предстоящего лишения захлестнуло его.

– Никогда, слышишь? – прокричал Герман и бросился на тень.

Острием кинжала он ударил в одну из глазниц чудовища. Квартира наполнилась криком. Герман бил и бил, изо всех сил, что есть мочи. Тонким лезвием разрезал облако под вопли – свои, призрака, сотен чужих голосов. Тень расползалась клочьями, словно обрывки пространства, падала и превращалась в труху. Темными брызгами залепило Герману глаза, рот наполнился вкусом соленой жидкости. Оружие выскользнуло из намокших пальцев. Обезумев, Герман голыми руками стал разрывать пришельца. С каждой минутой черная материя становилась все более осязаемой, пока совсем не разлетелась лоскутьями по кабинету. Обессилев, Герман рухнул на пол. Хоровод парящего в воздухе пепла вороньем кружил над ним под металлический звон в ушах. Прах осыпался и покрывал Германа серым слоем. Погребенный в останках своего демона Герман сам обретал бестелесность. Пустота пожирала его душу, словно могильщик готовил свежую яму для еще теплого покойника.

Герман повернул голову набок. Где-то там, в глубине комнаты, сверкал кинжал. Герман видел его величественный силуэт, плавные линии холодного лезвия. Невозможно отвести глаз. Эта красота завораживала, гипнотическим, почти потусторонним голосом звала, манила. Луна заглянула в окно и любовно коснулась рукояти. И там что-то ожило, зашевелилось. Мелкие лапки медленно сползли с чеканной зерни на гладкий ламинат. Плоская спинка отсвечивала черным глянцем. Лапки засеменили по полу с глухим шуршанием. С треском расправились крылья и снова спрятались под панцирной спинкой. Большой черный с металлическим оттенком жук быстро приближался к Герману. Вот он уже у самого лица. Вот уже его лапки касаются кожи, губ. Герман не мог пошевелиться. Ни руки, ни ноги не слушались его. Все тело замерло в каком-то дьявольском оцепенении. Жук просунул головку между губ, лапками подтолкнул свое тельце, царапаясь, протиснулся полностью в рот. Герман ощущал, как внутри живое в нем шевелится, крутится и пробирается все дальше. Через мгновение сознание потухло, черным непроницаемым покрывалом отгородив Германа от мира.

6 глава

Недоброе утро

Солнце вставало нехотя. Лениво открывало глаза и пыталось отвести взгляд с серого пыльного города.

Красноярцы вообще-то любят свой город. Красивая набережная, яркий и ухоженный центр. А по разнообразию фонтанов можно смело устраивать конкурс с культурной столицей – Красноярск в этом плане Петербургу не уступает. Жители уже давно привыкли к изысканным и изощренным композициям. Есть и современные изваяния не хуже питерских львов и Чижиков-Пыжиков. Красноярцы усиленно трут нос и руки памятнику в честь местного художника Поздеева, на счастье как-никак. А он, закованный в бронзе, смотрит куда-то вдаль открытым, радушным взглядом с вечно теплой улыбкой на худощавом лице. Хрупкая фигура в плаще укрывается от всех невзгод – и зимой, и летом – простым бронзовым зонтиком, который однажды один отчаянный умудрился стащить. Благо пропажу вскоре вернули молчаливому хозяину. Есть в Красноярске и памятники неизвестному фотографу, и сантехнику дяде Яше. Но, несмотря на современный и продвинутый облик города, экзотики прошлого тоже хватает. Взять хотя бы такие названия улиц, как Карла Маркса, Ады Лебедевой, Перенсона, Парижской Коммуны. Приезжим москвичам в диковинку гулять по улице Диктатуры Пролетариата. Мало где остались подобные призраки советского прошлого, да еще в таком соседстве с цветущим капитализмом. И главное, люди, говорят, добрые здесь, приветливые.

Но Солнце-то видит с высоты – не все в этот день дождутся пробуждения. Последней колыбелью окажется для кого-то уютный город.

Утренние лучи едва коснулись синих крыш, те сверкнули лазурным глянцем, но тут же снова вошли в тень. Элитное местечко – микрорайон из монолитных десятиэтажек с просторными квартирами. Как только первые дома здесь начали сдаваться, то люди обеспеченные, не совсем, конечно, сливки красноярского общества, но очень в эти сливки стремящиеся, спешили урвать себе кусочек. Это один из первых благоустроенных по-европейски спальных райончиков, расположенных на левом берегу Енисея. На фоне серых панельных скворечников рыжие, под кирпич, дома с яркими синими крышами сразу бросались в глаза. Их интересно было разглядывать. Они казались такими необычными, почти эксклюзивными, как штучный товар ручной работы. Ну и конечно, жить в «синих крышах» считалось престижным. Это было предметом гордости, показателем статуса. А обычные смертные умирали от любопытства, стремясь заглянуть внутрь этого обособленного мирка. Вскоре район разросся, а первые этажи домов обжились различными магазинчиками, кофейнями, турагентствами и новомодными фитнес-залами.

Но в это утро солнце не больно-то желало любоваться синими шапками домов. Бросив на них мимолетный взгляд, оно тут же скрылось за тучами, отвернулось, будто поморщилось.

А тем временем под этими самыми крышами…

– Здорово! Ну и утречко, так сказать, сегодня, – приветствовал у подъезда своего коллегу мужчина. Голову он прятал в плечи и бесцветными губами жадно затягивал в себя последние остатки сигареты, догоревшей почти до фильтра.

– Че в такую рань-то? – недовольно пробурчал второй, протягивая руку.

– Ща поднимемся, сам посмотришь.

И они вошли внутрь. На лестничной площадке стояли перепуганные жильцы – супружеская пара, туда-сюда ходили люди в форме. Дверь в одну из квартир распахнута настежь. Звуки шагов, чье-то бормотание создавали ощущение пустой возни.

– Кто вызвал? – спросил второй, не успев переступить порог квартиры.

– Соседи, – хмуро ответил первый, идя следом.

– Эти? – уточнил второй, кивком указывая в сторону жмущихся друг к другу мужчины и женщины.

На вид они были уже немолоды. Женщина куталась в махровый в цветочек халат, что-то бормотала. Рывками хваталась за голову, пыталась поправить прическу, но только еще больше взъерошивала и без того всклокоченные, припудренные сединой волосы. Мужчина молча поддерживал ее за руку, а сам наблюдал за группой полицейских, прислушивался к словам. Когда мимо них с супругой прошли двое неприметных в штатском, его глаза загорелись любопытством.

– Угу, – пробурчал первый, и оба оперативника скрылись за дверным проемом.

Квартира, по всей видимости, принадлежала человеку весьма обеспеченному. Ремонт недешевый – один паркет чего стоит! Дизайн на заказ: волнистый потолок, барельеф на стене. Невольные гости не шибко разбирались в этих вопросах, но перевидали на своем веку немало жилищ. Так что на глаз могли точно определить уровень вложенного в стены благосостояния.

– Ну где? Куда идти-то? Заблудиться можно в этих хоромах, итить твою ж… – ворчал второй. Лицо у него было, как принято говорить, помятым. От недосыпа. Синяки под глазами, серость кожи да изрядная худоба словно вторили его раздраженным словам, придавая всему образу вид мрачный и готический.

– В спальню, – сухо ответил первый. Ростом он был пониже да в плечах пошире, коренастее своего коллеги. Лицо выражало железное спокойствие. Такого хоть среди ночи подними – надо, так надо. Ни скулежа, ни жалости к себе от него не услышишь – рабочая машина без сменных батареек.

– Та-а-ак! Кто сегодня дежурный? А-а-а, все равно. Арбузова надо вызывать, – прохрипел длинный, как только зашел в просторную комнату.

– Думаешь?

– Хм, – ухмыльнулся тот, – на такое только его. Тут еж мое… Сам пусть разбирается.

Коренастый только молча кивнул, отошел в сторону и стал набирать чей-то номер на мобильнике.