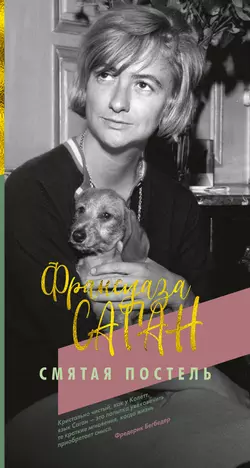

Смятая постель

Франсуаза Саган

Саган. Коллекция

Франсуазу Саган называли Мадемуазель Шанель от литературы. Начиная с самого первого романа «Здравствуй, грусть!» (1954), наделавшего немало шума, ее литературная карьера складывалась блестяще, она с удивительной легкостью создавала книгу за книгой, их переводили на различные языки, и они разлетались по свету миллионами экземпляров. В романе «Смятая постель» (1977) Беатрис, красавица-актриса, избалованная успехом и чередой легких романов, встречает Эдуара, молодого драматурга, чьи пьесы стремительно набирают популярность. Пять лет назад они недолго были вместе, но покорительница сердец без сожаления рассталась с ним, а он все годы тосковал по ней. Согласно известному изречению, из двух любящих один любит, а другой лишь позволяет себя любить. Ныне роли переменились. Но способна ли вспышка любви изменить будущее?..

Франсуаза Саган верна себе: ее проза – прозрачная, изящная, лишенная позы – доставляет радость все новым поколениям читателей.

Франсуаза Саган

Смятая постель

© А. К. Борисова, перевод, 1999

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019

Издательство Иностранка®

* * *

Лицом к изысканному пологу

Разобрана постель живая и нагая

Стяг грозен

Его полет незавершенный

Дни гасит и пересекает ночи

Стяг грозен

Край почти пустынен

Почти

Поскольку всё кроили для сна и для любви

И у постели ты стоишь

Поль Элюар (Перевод В. Андреева)

Глава 1

«Забавно, – слышался голос Беатрис; ему казалось, что он доносится откуда-то сверху, звучит высоко над ним, над их постелью, – забавно, что ты не забыл меня за эти пять лет…»

Он не ответил. Он слушал, как бьется ее сердце, как часто она дышит, охваченная страстью, ощущал испарину у нее на лбу – такие знакомые и так давно утраченные ощущения. Ему нечего было сказать ей, кроме того, что да, действительно, прошло пять лет, как она его бросила, и все это время он брел рядом с ней, не ощущая ни собственного тела, ни собственного сердца, брел, как бродяга, сознавая свое поражение и одновременно не осознавая его, и что только теперь, забывшись у нее на плече, он чувствовал себя так, будто вновь обрел свою единственную родину.

* * *

Его молчание заинтриговало Беатрис. Несколько лет назад в доме общих знакомых она познакомилась с молодым человеком, в ту пору служившим страховым агентом. Тогда он выглядел жалковато и похож был скорее на козленка, но она полгода держала его в своей «конюшне» в качестве фаворита. Он был очаровательным и нежным, с карими глазами и каштановыми волосами, но, как ей казалось, внешне невыразительным. Себя она считала красивой брюнеткой и, как говорили ее критики и ее любовники, была порывистой и вместе с тем беззащитной, а ее высокие скулы и крупный рот лишь усиливали это впечатление. Беатрис сделала блестящую карьеру в театре и в кино – в так называемом легком жанре, который в те годы таковым вовсе не был. Теперь же она видела, что юный Эдуар, угловатый, длинноногий козленок, превратился в одного из лучших авторов «другого театра», того, что называют театром абсурда. Это было время распрей между снобами. Зрители тогда смеялись, плакали или отчаянно скучали на одних и тех же спектаклях, и только успех (государственные субсидии не в счет), а следовательно деньги, позволял выжить фиглярам из того или другого лагеря. За три года до этого Эдуар Малиграс, уже давно покинутый Беатрис, которая полюбила его, когда он был еще безвестным автором, решился создать – кстати сказать, именно для нее – небольшую пьеску, которую сам считал пустячком; но, поскольку эта пьеска показалась гениальной другу одной ее знакомой, спектакль поставили, и он тут же был замечен десятком серьезных критиков и множеством известных людей. Эдуар понял, что Париж может в каком-то смысле принадлежать и ему, сыну пенсионеров, растерянному юноше, влюбленному и грустному, однако он и представить себе не мог, что когда-нибудь настанет день – и литературный успех в Париже подарит ему шанс, и он обретет женщину, предмет его давней пылкой любви и нежности; короче, с тех пор как он оказался в Париже, единственное, что ему удалось завоевать и потерять, была Беатрис.

Они лежали в темноте, он – немного наискось от нее, будто готовый к распятию. Сквозь черные волосы Беатрис он видел на холщовой скатерти сиренево-золотистые тюльпаны – уже раскрывшиеся, они слегка раскачивались на фоне окна. Ему показалось, что пять лет назад он видел те же самые тюльпаны, то же самое окно и очень близко – матово-розовую кожу, и вдруг почувствовал – или ему только показалось – несказанное счастье. Он никогда не переставал мечтать о нем, но только сейчас, в тот момент, когда эта женщина произнесла простые и будто зависшие в темноте слова, ощутил, что счастье рядом: «Забавно, что ты еще не забыл меня за эти пять лет…» Она ерошила ему волосы, глухо и раздраженно смеялась; он не расслышал, что сказала Беатрис, но понял, что она требует ответа. Отвечать не хотелось, надо было молчать, и он промолчал.

«А что я делал все эти пять лет? – подумал он, лежа на ее обнаженном плече. – Что я делал, кроме того, что пытался забыть ее, став знаменитым – так это называлось, – когда нужно было принимать участие в пустых беседах и идиотских диалогах с недоумками-журналистами, думать о том, что написал, хотел бы или мог написать? Что у меня было, кроме желания вернуть ее? Пять лет я, эдакий романтический герой Альфреда де Мюссе, пытался забыть эту женщину, и самое нелепое – даже не знал, что именно она была моим палачом, моей супругой, сестрой и именно о ней я хотел бы забыть». Наконец, поскольку она продолжала трепать ему волосы и шутливо говорила что-то беспокойное и прерывистое, он засмеялся, поднял голову и стал целовать ее в уголки губ, потом с улыбкой, рассеянно, – во всяком случае, ему хотелось, чтобы это прозвучало рассеянно, – сказал, что никогда не переставал любить ее, но тем не менее с удовольствием выпил бы сейчас чего-нибудь. Она тотчас встала и направилась к бару. А у него, который имел смутное представление о себе самом, о своем характере и о своем будущем, вдруг возникло ощущение, что он – жертва безжалостной судьбы, и это странное, но вполне отчетливое ощущение лишь усилилось, когда в комнате с двумя стаканами в руках появилась Беатрис и сказала:

– Я и забыла, какой ты прекрасный любовник.

Он приподнял было голову, чтобы ответить: «Потому что ты не любила меня», но вместо этого вытянулся на смятой постели и прошептал одними губами, будто оправдываясь:

– Я давно научился… что ж ты хочешь…

Глава 2

На следующее утро он предложил ей пойти куда-нибудь позавтракать, ибо прекрасно помнил – хотя это немного смахивало на мазохизм, – как любила Беатрис выставлять себя напоказ: именно это, как он думал, заставило ее порвать с ним пять лет назад ради другого, более престижного любовника. Он же по природе своей был совершенно равнодушен к тому, что называлось сенсационной шумихой, ко всему этому жалкому фейерверку, сопутствующему успеху. Но в то утро, зная, как все это ей нравится, он предупредил ее желание, взяв инициативу на себя еще и потому, что боялся остаться один – на улице, в постели, не важно где – в одиночестве, где больше нет ее запаха, ее голоса; он готов был созвать завсегдатаев всех популярных баров и ресторанов специально к ним на завтрак, стоило ей хоть чуть-чуть захотеть этого. По тому, как билось его сердце, как дрожали руки, он чувствовал, что все эти пять лет был лишен тока крови, воздуха, нервов. Он даже не пытался понять, почему потерял голову из-за этой женщины и есть ли у него надежда когда-нибудь забыть ее. И почему сейчас он так живо вспоминает об этом. Он склонился перед ней, как перед божеством. Он больше не управлял своими чувствами, не мог сопротивляться им.

* * *

К его большому удивлению, Беатрис отказалась идти завтракать. Она предпочитала, по ее словам, побыть с ним вдвоем и велела принести в комнату бутерброды, белое вино, фрукты и кофе. Она рисовала таинственные знаки у него на груди, и лицо ее было то враждебным, то веселым; она касалась его шеи, плеч, ног, гладила пах. Казалось, она снова получила во владение то, что принадлежало ей всегда, хотя она и не сознавала этого, и тогда он подумал, не происходит ли с ней то же самое, что с ним; может быть, и она, так же как он, испытывает сейчас ощущение власти и судьбы, как на сцене. Но он уже слишком давно был в Париже и знал, что жизненные ритмы и повороты в этом городе куда более прозаичны, чем у Стендаля, и не рискнул расспрашивать ее о том, что она чувствует. В то же время он подавлял в себе тайное желание спросить тем же ревнивым и мрачным голосом, что и пять лет назад, почему она не хочет никуда с ним идти, не хочет с видом победительницы появиться в каком-нибудь ресторане, где завтрак превратится в акт неминуемого публичного признания и где он, Эдуар, будет выглядеть вполне достойным ее спутником. Она все так же не хочет показываться с ним на людях? Однако он хорошо знал, что теперь не нужно было делать тайну из их романа, как в прежние времена: они оба известные люди и имеют право съесть балтийскую селедку в два часа дня в каком-нибудь семейном ресторанчике, посещение которого означает одно: «Мы спали в одной постели, мы в восторге друг от друга, мы хотим есть».

– Ты стыдишься меня? – спросил он.

Она смотрела на него, гладила по голове, трепала ему волосы, ощупывала каждую клеточку его тела и улыбалась иронически, задумчиво и нежно – а может быть, проницательно? Она была такой, какой он видел ее в мечтах все эти долгие годы, с тех пор, как она оставила его, такой, какую он, казалось, забыл.

– Стыжусь тебя? – спросила она. – Нет, ты красивый, и ты это знаешь. Но почему ты хочешь куда-то идти? Сейчас день, светит солнце, меня это раздражает.

Она прижалась к нему, приникла к его шее и сказала довольно игриво, хотя и холодно:

– А сейчас я тебя помечу, мой дорогой малыш. Вот здесь у тебя будет синяк, целых две недели, и твои женщины ничего не смогут с ним поделать.

Она укусила его и слизала выступившую кровь – она была вампиром всей его жизни.

– Так ты действительно хочешь побыть со мной вдвоем? – спросил он, путаясь в мыслях, ощущениях и простынях, которые окутывали их обоих, будто паруса, надутые ветром – ветром наслаждения, разумеется.

Она не ответила, а потом уже не понадобилось задавать вопросы.

В четыре часа дня они сидели за столиком пивного бара, оба изнуренные, бледные и торжествующие. Круги у них под глазами воспринимались завсегдатаями заведения как лавровые венки. В четыре часа, расслабленные, с сияющими глазами, они ели селедку с жареной картошкой и обменивались клятвами. И то и другое было с душком, разумеется; за всем этим неусыпно следили, наблюдали и все это запоминали неутомимые пролазы, легавые псы, разные люди, добрые и злые, те, кого называют приятелями, – словом, весь Париж, короче, посторонние. Один говорил другому: «Ну да, ты что, не помнишь, пять лет назад у них был такой роман!» Другой возмущался: «Но это же невозможно: она играет в бульварных пьесах. А то, что он пишет, нечто совсем иное, как мне кажется, не так ли?» И первый делает вывод: «Да, творческие поиски… но, надо сказать, она чертовски красива!» И оживленные, любопытные взгляды, будто вражеские или дружеские прожекторы, шарят по ним, приближают или удаляют их на экране этого бесконечного фильма; но для них всего этого не существует, потому что она говорит ему: «Ты что-то ничего не ешь, Эдуар. Разве ты меня не любишь?» – и он, держа в руке вилку с картошкой, которую никогда особенно не жаловал, отвечает: «Люблю и никогда не любил никого, кроме тебя. Но мне кажется, я не люблю селедку». И тогда государыня делает знак рукой, и метрдотель, их соучастник с той минуты, как они вошли, спешит к ним, и селедка исчезает. В четыре часа дня, когда вовсю светит солнце, они, спрятавшись в тени за стеклом террасы и чувствуя, как оно беснуется снаружи, заказали две порции крепкой выпивки и благодаря усталости, желанию и алкоголю ощутили себя героями Фицджеральда. Больше их никто не видел и не слышал, потому что в тот день Эдуар и Беатрис целый день были на верху блаженства.

* * *

Уже много лет Беатрис вела дневник. Это была записная книжка веленевой бумаги, в переплете из красной кожи, с висячим замочком, который, впрочем, не действовал, – она по привычке, казавшейся ей очаровательно устаревшей и напоминавшей о детстве, прятала эту книжку на бельевой полке. В тот день, как всегда, внезапно покинув Эдуара, она взяла ручку и записала несколько фраз:

«Встретила Эдуара. Он все так же очарователен. Все та же ненасытная страсть, из-за которой я его полюбила… Лет (?) назад». Тут она остановилась. (В этом вопросительном знаке было больше сожаления, чем цинизма. Потеряв счет своим бесчисленным любовникам, Беатрис приобрела то, что она так мило называла плохой памятью на даты, и это стало огорчать ее. Качество, которое, укоренившись, могло бы привести ее к угрызениям совести или по крайней мере вызвать смятение.) Она дополнила: «В нем чувствуется не только талант, но и сильная потребность в душевном тепле, в его золотисто-карих глазах я видела такой отчаянный призыв (она поставила маленькое тире, тщательно и с удовольствием) – что тут же решила изменить и перечеркнуть всю свою прежнюю жизнь. Завтра я порву с Б… (это многоточие ни для кого не было тайной: весь Париж знал, что она живет с продюсером Бруно Кане) и скажу Эдуару, что возвращаюсь к нему».

Закончив сей непревзойденный шедевр пунктуации и лицемерия и посчитав последнюю фразу определяющей по крайней мере на ближайший год, Беатрис закрыла тетрадь допотопным ключиком и спрятала ее между ночными рубашками. Как все чувственные и волевые люди, ведущие свободный образ жизни, она оправдывала себя, принимая подобные решения, устно или на бумаге, как бы жестоки они ни были. Потом она причесалась, накрасилась и тихо замерла, подтянув колени к подбородку; на ней был гранатового цвета пеньюар, явно задуманный для такой позы. Беатрис подумала, что надо бы выбрать книгу, которая покорит Эдуара, когда он придет. Она ведь была неглупа и много читала. Выбор оказался не из легких. С «Черной серией» она рисковала показаться пустышкой, Пруст придал бы ей претенциозности, а Валери, подумала она, загадочности. И она остановилась на последнем.

Все это время Эдуар, как безумный, ходил по Парижу, не переставая думать о том, есть ли у него шанс, просто шанс, маленький шанс снова увидеть Беатрис. Она так внезапно покинула его у дверей ресторана… Он накупил цветов, пластинок, книг, то, что любил сам, но все это для нее, лелея слабую надежду на то, что консьержка Беатрис не прогонит его вместе с подарками. Он был безумен, слаб и неосмотрителен; ему следовало поставить вопрос ребром и сказать: «Когда мы увидимся? Где?» То, что Беатрис сказала ему: «Я люблю тебя», вовсе не означало договоренности о свидании. Ему следовало бы знать – если кто-то говорит: «Я люблю тебя», это относится лишь к данному моменту, сиюминутному желанию того, кто говорит, а никак не вашему; для человека, влюбленного так, как он, любовь – состояние перманентное, и, когда ни назначай свидание, оно всегда лишь отсрочка, и любая дата – только обида, страдание, несчастье, вот ведь в чем дело…

Конечно, раз он провел ночь в объятиях женщины, которая заверила его в своей любви, он вправе ей позвонить. Но она так быстро развернулась тогда у дверей ресторана, так весело бросила ему «до свидания», что теперь он не знал, как быть. Собственные чувства, воспоминания, вновь открывающиеся возможности – все вызывало в нем сомнения; короче, он запутался в себе самом. Ничего не замечая вокруг, он натыкался на прохожих, которые принимали его за сумасшедшего, за одного из тех, кому кажется, что Рождество наступило уже – в сентябре; впрочем, ему так и казалось, – и в конце концов, приготовившись к худшему, оказался перед домом Беатрис.

Было уже семь часов вечера, Беатрис скучала и уже начала сомневаться в своем испытанном искусстве обольщения. После того как у дверей ресторана она, как всегда, небрежно бросила ему «до свидания», не произошло ничего: ни звонка, ни цветка, ни какого-либо другого знака. Она начинала себя ненавидеть, потому что, надо заметить, когда события развивались не так, как ей хотелось, она предпочитала не жаловаться, а размышлять о причинах случившегося и себя ненавидела ровно настолько, насколько ненавидела всякую неудачу. Когда раздался звонок в дверь и она услышала, как привратник Гийом бормочет что-то в дверях, что-то объясняет, у нее, как ни странно, ни на мгновение не возникло предчувствия, что это мог быть Эдуар. И когда Беатрис увидела его с охапкой цветов, увешанного пакетами, часть которых ему помогал удерживать Гийом, когда посмотрела на этих двоих мужчин, оторопело стоявших рядом в страхе перед ней, Нефертити, царицей этих мест, она почувствовала порыв неподдельной любви к Эдуару. Он пришел, он был рядом, все идет как надо, его появление было ответом на важнейший вопрос, ужасный вопрос, который преследовал ее с детства: «Нравлюсь ли я?» Вероятно, на лице у нее отразилось такое облегчение, что рассеянный Эдуар, Эдуар-мечтатель, это заметил. Он выпустил из рук пакеты и, пока Гийом удалялся с давно им усвоенной поспешностью, обнял Беатрис и сказал ей с удивительной уверенностью, видимо приобретенной в аду, откуда он только что выбрался: «Ты скучала по мне, а?»

Он не удивился ни когда она кивнула в ответ и, подняв голову, медленно поцеловала его в уголок губ, ни когда распахнула его пальто, потом пиджак, расстегнула пояс брюк, все так же не глядя на него. Они стояли в залитом светом холле, и, наверное, за ними наблюдали, но ей это было явно безразлично, он же снова почувствовал живительный ток собственной крови. Эдуар боялся пошевелиться, уголком губ чувствуя губы Беатрис и думая о том, повторяя себе, что любовь – вещь возвышенная. И вот ее рука скользнула ему под рубашку – теперь она сама шла навстречу к нему, Эдуару, – нелюбимому; и в этом самом холле, по-прежнему идиотски освещенном, она прижала его к себе, вздохнула и каким-то странным голосом дважды назвала по имени: «Эдуар, Эдуар». Он чувствовал, что губы не слушаются его, прерывисто дышал, думая о том, что это безумие какое-то, бог знает что, ведь они в двух шагах от ее голубой спальни, от постели, их постели. Что они делают, запутавшись в собственной одежде, покачиваясь, как два изнуренных схваткой борца! Но в глубине сознания он чувствовал, что она права, что у них нет времени на эти несколько шагов и что молящая рука, обхватившая ее за талию, и рука требовательная, обнявшая его, мудры так же, как их безумие и безудержная уверенность в том, что нужно делать. Он слегка повернул голову, и тут же губы Беатрис нашли его губы; он перестал бороться с собой, распахнул пунцовый пеньюар, ни на секунду не удивившись тому, что под ним ничего не было, и приняв это как должное, хотя еще час назад умер бы, представив такое. И тогда, прижав ее к стене между двумя зелеными и равнодушными растениями в кадках, он овладел ею; она высвободила руку, которой возбуждала его, и попыталась соединить руки у него за спиной; она гладила его по бокам, кусала его, бормоча какие-то бессвязные слова. Позже – тогда он уже был так счастлив и так близок к пропасти, что вынужден был, пытаясь взять себя в руки, упереться кулаками в эту проклятую стену, – она потянулась ему навстречу и глухо застонала, сцепив наконец руки на его напрягшейся спине. Ее голос (низкий, странный и прекрасный) приказал Эдуару: «Иди ко мне», и звучал он так, что он тотчас отдался ей весь, она же, стиснув зубы, прикусила воротник его пиджака в последнем и запоздалом усилии соблюсти приличия.

И вот она замерла, прижавшись к нему. Они так и стояли, растерянные и изнуренные, с широко открытыми глазами, и люстра освещала их бесцветными огнями – бесцветными в сравнении с таким наслаждением и бурным коротким замыканием их зрачков. Беатрис, не глядя на него, медленно отстранилась, мечтательно, как ему показалось, поцеловала его в губы, а он затих, неподвижный, покрытый испариной, охваченный, может быть, страхом или счастьем – как знать?

– Что это за свертки? – спросила она.

Она подняла голову и посмотрела на него. Она любила его – он это чувствовал; она любила его в эту минуту, и, что бы там ни было дальше, по крайней мере сейчас она его любила.

– Не знаю, – сказал он, – подарки для тебя.

– Мне не нужны подарки от тебя, – нежно сказала она. – Мне нужен только ты, ты сам.

Она ушла в комнату, и он, секунду помедлив, пошел на свет и тоже оказался в голубой комнате с тюльпанами. Беатрис лежала поперек кровати, приложив руку к губам. Он посмотрел на нее и накрыл ее собой. И только когда она стала кричать, потом умолять его, потом выкрикивать проклятия, он понял, что ему никто никогда не будет нужен, кроме нее, и что постоянство, видимо, существует.

Глава 3

– Это странно, – пророкотала Тони д’Альбре (урожденная Марсель Лагнон из Прованса), – на тебя это не похоже…

В голосе Тони звучал оттенок восхищения, но в то же время и упрека, который относился к Беатрис. Вот уже семь лет она была в «конюшне» Тони, и у нее были все основания, как и у дюжины других актеров, поздравить себя с таким импресарио. Маленькая, коренастая и подвижная (про нее говорили «как ртуть»), Тони д’Альбре соединяла в себе рабскую душу, алчность, деловое чутье и лицемерие, что позволило ей стать одним из самых результативных театральных агентов в Париже. Знавшие ее люди, в зависимости от их темперамента, находили ее либо энергичной, либо невыносимой, но все сходились на том, что надо держать ее сторону, ибо она общественно опасна. Она, впрочем, была в восторге от подобного мнения о себе.

– Чем ты занималась целую неделю, почему не звонила мне? Кроме любви, разумеется, – добавила она с сальной улыбочкой, которая должна была, по ее мнению, быть улыбкой сообщницы.

Она и в самом деле играла роль подруги, доверенного лица и переиграла все роли, опекая своих незадачливых «детишек», ослепленных вспышками света, заблудившихся в собственных отражениях, как это часто бывает с актерами. Она ставила на все: на их алчность, их мужество, их тщеславие и их пороки, если таковые имелись. Она пыталась извлекать выгоду из всего. Она была их руководителем во всех смыслах этого слова и старалась ухватить добычу с наименьшими затратами.

Беатрис, поддаваясь обману и не поддаваясь, смотрела на нее из-под длинных ресниц. Как обычно, Тони была неряшливо причесана, плохо подкрашена, и, как обычно, Беатрис, которая не знала, что это ловкий прием, чувствовала к ней снисходительность и расположение.

– Я занималась только любовью и больше ничем, – призналась она.

– Можно узнать, с кем?

Тони разыгрывала нетерпение. В самом деле, десяток свидетелей видели, как Беатрис завтракала вдвоем с молодым автором Эдуаром Малиграсом, и вот прошла неделя, однако никто и словом не обмолвился ни о том ни о другом. Сопоставив некоторые факты, Тони была уверена, что все поняла.

– Ты его не знаешь, – мечтательно сказала Беатрис.

«Однако она преувеличивает!» – подумала Тони. В Париже шла уже вторая пьеса Эдуара, и с неизменным успехом. Это был интеллектуальный театр, театр не для всех, на таких, как Тони, людей, не страдающих снобизмом, он наводил скуку, но она уважала успех. Физиономию Эдуара можно было увидеть на страницах доброй дюжины театральных журналов. Из вежливости она соблаговолила задать вопрос, но, вообще-то, достаточно было прикинуться дурочкой.

– Ты уверена – так-таки и не знаю? – спросила она, пытаясь придать своим голубым немного навыкате глазам лукавый блеск.

– Ты, может быть, знаешь его имя, – все так же мечтательно продолжала Беатрис, – но его, его самого, не знает никто. Я имею в виду – каков он на самом деле.

«Так-так, она еще решит, что влюбилась, – подумала Тони, привыкшая к авантюрам Беатрис и знавшая, что та делит их на два вида: одни – в классическом варианте – «без чувства» и другие, куда более утомительные для ее окружения (и более редкие, слава тебе господи), – «с чувством». Она вздохнула и впервые решилась обронить искреннее замечание:

– Он несомненно талантлив, несомненно, но это не годится для нашего театра.

– Не вали все в одну кучу, – строго сказала Беатрис.

В лучах утреннего солнца, против света, она была невероятно красива. Тони вынуждена была это признать: Беатрис никак нельзя было дать тридцать пять, хотя она этого никогда не скрывала.

– Довожу до твоего сведения, что через неделю ты уезжаешь на гастроли, моя дорогая, – сказала Тони.

На этот раз Беатрис печально покачала головой.

– Он переживет это с большим трудом, – сказала она. – Он так чувствителен.

Из ванны донесся веселый мужской голос, напевавший классическую оперную арию. Дверь широко открылась, и на пороге показался чувственный мужчина, в халате, растрепанный и, как показалось Тони, невыносимо юный. Он спохватился и сделал извиняющееся лицо, а Беатрис, томно, как на официальном приеме, представила его.

– Эдуар Малиграс, – сказала она, – Тони д’Альбре, мой ангел-хранитель и моя сводня.

Она засмеялась, двое остальных пожали друг другу руки, и Эдуар покраснел вместо Тони, совершенно им очарованной.

– Тони принесла жестокую весть: на следующей неделе я уезжаю на гастроли, – сказала Беатрис.

– А-а! – только и сказал Эдуар и в замешательстве сел в изножье кровати.

На эту неделю, пламенную и нежную, неделю в красных и перламутровых тонах, он забыл об остальной жизни, вернее, о том, что люди называют жизнью, и маленькая решительная брюнетка, удобно устроившаяся в кресле, показалась ему ужасной, как воплощение злого рока. Эта невзрачная низенькая женщина, в которой, несмотря на ее притворную доброжелательность, угадывался сильный характер, была истинным воплощением своего времени, своей среды, образа мыслей, который он всегда ненавидел и которого теперь боялся, как злейшего врага, угрожающего его счастью. Беатрис – он чувствовал это и всегда знал – плавала в этом мире как рыба в воде, и ей это нравилось.

– Мы начнем с севера, с Амьена, – говорила посланница судьбы, – потом через Париж отправимся на юг. Мне очень понравилась ваша последняя пьеса, мсье Малиграс, – «Ураган недвижим».

Она сделала паузу после слова «мсье», думая, что Малиграс тут же скажет ей: «Зовите меня Эдуар», но он явно думал не об этом, и она разозлилась. «В конце концов, эти интеллектуалы, какие бы они ни были – коммуникабельные или нет, как они выражаются, – делают ту же работу, что и я, все мы в одной лодке…» Лицо у нее дернулось, Беатрис заметила эту перемену настроения и развеселилась. Она нуждалась в Тони больше по привычке, чем по необходимости: ведь она уже была известной актрисой; но ей страшно нравилось принижать Тони, видеть, как ей «утирают нос». Сама она прекрасно чувствовала ауру силы вперемешку с вульгарностью, окружавшую эту женщину. И она то смеялась вместе с ней, похлопывала ее по плечу, обнимала, обласкивала, то держала ее на расстоянии, следуя почти животному инстинкту, как отстраняются от слишком пронырливых или слишком нелепых людей. Инстинкт часто заменял у Беатрис работу мысли, и в этом не было ничего плохого.

– Но если ты уезжаешь, – сказал Эдуар и развел руками, – что же мне-то делать?

Он казался таким безоружным, таким искренним, что Тони вздрогнула. «Он сумасшедший, этот тип, – подумала она, – или не знает женщин, во всяком случае не знает Беатрис. Ей-богу, он нарывается на неприятности». Однако кое-что не укладывалось в привычную картину – сияющие глаза Беатрис; улыбка, которой она одаривала Эдуара и которую Тони никогда раньше у нее не видела, была полна нежности. Со свойственным ей чутьем Тони д’Альбре решила, что эта история – с продолжением. Сославшись на какую-то встречу, она ушла, ухитрившись собрать напоследок кое-какие дополнительные сведения о малыше Малиграсе.

Когда она ушла, Беатрис улыбнулась Эдуару:

– Как ты ее находишь?

– Никак не нахожу, – ответил Эдуар.

Он и в самом деле не знал, что сказать о Тони д’Альбре. Она была для него человеком, который открыл дверь в эту неубранную комнату с обитыми шелком стенами, закрытую от всех, в которой он прожил десять дней и в которую она, эта женщина, впустила ветер Парижа, ветер остального мира. Он вытянулся на постели, как был, в халате, и повернул голову к Беатрис. «Опять то же самое!..» – подумала она.

Вот уже десять дней, как ее не покидал его взгляд, иногда она даже закрывала ему ладонью глаза; десять дней она видела в этих глазах только страсть, а ей-то казалось, что она уже забыла, как это бывает. Она легла рядом с ним на кровать, в который раз вдохнула запах этого мужчины, смешанный с ее собственным, исходившим от простыней, устойчивый запах, сильный и пресный запах физической любви, и вздохнула. За эти дни и ночи окружающий пейзаж не изменился: берега из ковролина, холмы из простыней, солнце чувственности; и то, что это вполне отвечало ее вкусу и привычке, наслаждению, казалось ей скорее неким божественным ритуалом, нежели уединением сладострастия; ее это удивило: уже давно все свое время она отдавала карьере и честолюбию, периодические же свидания носили характер практический, вполне определенный, были короткими, исполненными чуть ли не презрения к любви. Так что она удивилась, но не без некоторого удовлетворения. В самом деле, ее тело было телом животного, таким простым и понятным, душа же стала такой маленькой, что порой она чувствовала внутри какое-то стеснение, будто там была зияющая пустота. В конце концов она испытала странное ощущение: оказывается, можно провести десять одинаковых дней и ночей и при этом не заскучать и, кроме того, быть счастливой оттого, что у нее такой темперамент. Впрочем, она была счастлива и тем, что в страсти Эдуара – воспоминания о нем всегда были весьма смутными – было столько неукротимости, ненасытности и искушенности.

Она не знала, что это умение, которое ей в нем открылось, порождено страхом. Не знала, что каждый стон, который у нее вырывался, сначала придавал ему уверенности, а уж потом возбуждал. Не знала, что, превратившись в скупца и безумца, он тщательно копил моменты пароксизма, признания, слова, жесты. Что он пытался в моменты наиболее ослепительные запомнить какую-нибудь деталь, сделать зарубку, знак, который однажды, позже, память вернет ему, и это принесет либо радость, либо страдание. Она не знала, что каждая секунда этих десяти дней была для Эдуара чем-то ворованным, просто отсрочкой. Не знала она также, что сама инстинктивно придает ему очарование. В ее постели он становился ее благом, ее игрушкой, ее палачом или рабом, в зависимости от ее настроения, и она говорила ему об этом. Она стала хозяйкой его тела; слова, нежные или жестокие, жесты, покорные или властные, превращали ее в некое подобие странного неумолимого идола, перед которым Эдуар, будто голодный дикарь, готов был упасть на колени. Да, эти десять дней были всего лишь передышкой во времени, однако жизнь, та настоящая жизнь, что была снаружи, требовала, чтобы она туда вернулась. Вот только для Эдуара настоящая жизнь была только здесь и сейчас; она смутно чувствовала это, и такое положение вещей уже начинало ее раздражать.

* * *

– Ты действительно уезжаешь? – спросил он.

– Ну да. Приезжай повидаться с нами, если хочешь.

Вот она и сказала «с нами», что включало в себя и других актеров, которые будут на этих гастролях, и ее импресарио, и оператора, и администрацию гостиницы, и друзей – короче, всех тех, кто уже сейчас был невыносим Эдуару. Вероятно, это было так заметно, что она рассмеялась и взъерошила ему волосы.

– Вот этот хохолок на макушке очень красив. Он придаст тебе солидности, когда ты станешь членом Французской академии.

– Не надо говорить о плохом, – слабым голосом попросил Эдуар.

– Почему? Ты будешь такой красивый… У тебя глаза зеленоватого оттенка, и вообще…

Она наклонилась к нему, двумя пальцами оттянула ему губу, осмотрела зубы, потрепала по щеке, потрогала круги под глазами, окинула его всего оценивающим взглядом, оживилась.

– У меня такое впечатление, что я играю в пьесе «Дорогой», – сказала она. – Ну что у тебя за лицо? Не можем же мы всю жизнь провести в этой комнате, не выходя на улицу.

Эдуар поднял на нее глаза. И в этом взгляде было то ли предупреждение, то ли мольба или смирение – что точно, она не смогла определить, но это смутило Беатрис, и она заставила его опустить глаза.

– А почему нет? – сказал он грустно.

Глава 4

Они сидели рядом, в темноте, в большом кинозале на Елисейских Полях, и Эдуар пытался вникнуть в содержание фильма. Это был их первый совместный выход в свет, кинопремьера; по прибытии они удостоились любопытных взглядов, сдержанных приветствий, удивленных гримас и перешептываний, которые можно было предвидеть. Фотографы со своими вспышками преследовали их до тех пор, пока они не сели на свои места, Беатрис была зла, как пантера. Она протягивала ему руку, отдавала пальто, наклонялась к нему, будто не замечая всех остальных – словно они и в самом деле были одни, – присутствие Эдуара хотя и стесняло ее, но в то же время переполняло гордостью. Он же чувствовал себя выбитым из колеи, неуклюжим, вызывающим зависть и непонятым. Однако скорее торжествующим, чем смешным. Эта женщина, которая улыбалась ему, с которой здоровались какие-то мужчины, в глазах которых или в голосе мелькали тень или отзвук воспоминаний, эта женщина, которой многие завидовали, потому что она была в этот вечер необыкновенно красива и высокомерна, женщина, которую он считал потерянной и которую чудесным образом обрел вновь, эта женщина принадлежала ему. И все эти взгляды незнакомых ему людей, взгляды, вызывающие у него инстинктивный страх, тем не менее служили тому доказательством: она была с ним. Краешком глаза Эдуар глядел на ее широкие скулы, раскосые глаза, прямую, четко очерченную линию губ, на ее лицо, выражение которого он способен был изменить, доводя Беатрис до слез во время их нескончаемых ночей, глядел и испытывал гордость собственника, дурацкую и приятную. Он, Эдуар, который больше всего на свете презирал чувство собственности и в жизни, и в пьесах своих, связывал с этим чувством все несчастья мира.

* * *

Беатрис ощущала на себе его взгляд и улыбалась. Она знала, что в этот вечер была во всем блеске своей красоты; взгляды женщин, так же как и мужчин, научили ее это понимать, и она знала, что утонченный, чувствительный и скромный Эдуар готов замурлыкать от гордости, сидя рядом с ней, как и все те, что были до него. Впрочем, он тоже был хорош собой – долговязый до несуразности, с тонкими чертами лица, непосредственными манерами и неловкими руками. Он тоже был красив, она видела это по взглядам, устремленным и на него тоже. Она повернулась к нему, чрезвычайно этим довольная, и улыбнулась в темноте.

– Может, уйдем? – спросил Эдуар шепотом. – По-моему, скучно.

Она пожала плечами. Решительно, он инфантилен. С премьеры так не уходят, если не хочешь поссориться с продюсерами, режиссерами и актерами. Надо бы ей заняться воспитанием Эдуара – пять лет назад у нее не было на это времени, поскольку тогда он был для нее всего лишь мимолетным капризом. Теперь же, когда он что-то из себя представляет, когда и в частной, и в общественной жизни он с ней на равных, надо, чтобы их отношения соответствовали общепринятым нормам. Даже если Эдуар только и мечтает, чтобы оказаться с ней в постели – эта мысль ей польстила, – необходимо держать себя в руках в кресле партера, за столиком ресторана, в модном ночном кабачке, вызывая всеобщее одобрение. Как все, кто в конечном счете полагается на собственную голову, а лучше сказать, на интуицию, Беатрис испытывала постоянную потребность в уважении, даже в признании, особенно на публике.

Но вот фильм закончился, и разнаряженная Тони бросилась пожимать им руки с такой теплотой и неподдельной радостью, как будто оказалась на их бракосочетании. Судя по ее энтузиазму, Тони благословляла этот союз и демонстрировала ошеломленному парижскому обществу, что все так и случилось: новоиспеченная знаменитость, молодой драматург Эдуар Малиграс, и Беатрис Вальмон, красавица и известная актриса, спят вместе.

Эдуар, до того момента безразличный ко всему, вдруг оживился и помахал кому-то рукой. Курт ван Эрк, режиссер, которого считали авангардистом, направился к нему. Это был низенький рыжеволосый человек со сверлящим взглядом и манерой говорить отрывисто; он поставил первые две пьесы Эдуара. Вообще-то, Эдуар опасался его резких суждений, его колкости и его презрения ко всему тому, что не являлось «авангардным театром». Но, обрадовавшись знакомому лицу, он представил Курта Беатрис, которая одарила того ослепительной улыбкой. Впустую. В глазах Курта она все равно была классической средней актрисой, играющей в бульварных пьесах. Он уже сейчас сожалел о том, что Эдуар Малиграс компрометирует себя, связавшись с ней, и попросту теряет время в ее постели. Разумеется, он ничего такого не произнес, но все это довольно отчетливо угадывалось в том, как он поздоровался с Беатрис и небрежно кивнул Тони. Беатрис, конечно, заметила это и тут же возненавидела Эрка.

– Вы незнакомы? – простодушно спросил Эдуар. – Странно: сам я редко бываю в подобных местах (он рассеянно обвел рукой зал), но, мне кажется, в театральном мире Парижа все друг друга знают.

– Как одна семья, не так ли? – спросил Курт, ухмыляясь.

– Конечно, ведь мы все в каком-то смысле в одной лодке, – любезно заметила Тони.

– Вы так считаете?

Вопрос прозвучал почти оскорбительно. Даже Эдуар, несмотря на свою рассеянность, несколько смутился.

– Я вовсе так не считаю, – ответила Беатрис с милой улыбкой. – И я бы сказала: слава богу.

Она улыбнулась Курту еще очаровательнее, как бы прощаясь, и повернулась к Эдуару.

– Эдуар, – сказала она, – ангел мой, я умираю от жажды.

* * *

Она смотрела на него с такой нежностью и сияла таким счастьем, что Эдуар тут же забыл Курта, их споры в прошлом и планы на будущее и, оставив его, повел обеих женщин в бар.

– Ты давно знаешь этого Курта? – спросила Беатрис, как только они оказались за стойкой.

Друзья и любовники прежних времен шли мимо них, либо уязвленные, либо приятно удивленные этой новой связью. Но Беатрис, казалось, видела только его одного.

– Три года, – ответил Эдуар. – Это мой лучший друг.

Беатрис усмехнулась, но с веселой иронией, и это не ускользнуло от внимания Тони.

– Мой бедный малыш, – сказала Беатрис, пожав плечами. – Что касается меня, – продолжила она, изменив тон, – то Николя мне больше по душе.

Эдуар обернулся. Беатрис кивком указала на приближавшегося к ним неувядающего красавца Николя Сенклера, в чьих объятиях они тут же оказались. В этом человеке было что-то непреодолимо притягательное. Было всегда, и таким он оставался в свои сорок пять, хотя неумеренно растрачивал и себя, и свое очарование. Николя Сенклер, актер-неудачник, плохой отец, плохой муж, жалкий сценарист, стыдливый жиголо и меценат без средств, внушал, однако, любовь ближнему своему. Он был любовником чуть ли не всех женщин Парижа, которые хранили о нем самые чудные воспоминания, и, что самое любопытное, мужчины не питали к нему неприязни. (Надо сказать, что, не добившись успеха, он, по крайней мере, мог не опасаться ненависти.) Вечно без денег, этот безобидный нахлебник, теперь к тому же и пьющий, соответствовал духу времени; его можно было встретить повсюду – точно соответствующим карикатуре на самого себя. Он, как шлейф, тащил за собой атмосферу неизменной фривольности в стиле Федо, которая любую ситуацию, какой бы драматичной она ни была, сводила к общепринятым рамкам. Никогда ни над кем не насмехаясь, ибо он был лишен критической жилки, Николя Сенклер привносил умиротворение во все на свете, и многие хозяйки домов были рады видеть его у себя. Но за всем этим душа его стенала, а лучше сказать, помалкивала, как у обиженного, чувствительного и робкого мальчика, который, пройдя через тысячи постелей и тысячи ролей на протяжении своей бурной жизни, ни разу не встретил то, что называется «эликсиром человеческой нежности». Он, казалось, искренне обрадовался, увидев вместе двух своих друзей: Беатрис, в объятиях которой он некогда провел довольно долгое время, и Эдуара, за счет которого он жил последние два года.

– А я про вас и не знал, – сказал он, обнимая их обоих за шею.

И в этот момент Беатрис и Эдуар почувствовали себя виноватыми, что не позвонили Николя сразу же после своего первого свидания. Беатрис прижалась к нему бедром, как делали все женщины, оказавшись рядом с Николя, а Эдуар положил руку ему на плечо. Николя был своего рода «крестным отцом» всех парижских романов. Когда он отошел, чтобы поздороваться с кем-то из присутствующих на этом вечере, Эдуар и Беатрис обменялись нежным взглядом.

– Я провела с ним целую весну, – сказала Беатрис мечтательно.

– А-а, – сказал Эдуар, – я и не знал.

– Еще бы, – сказала Беатрис почти сурово, – он был такой красивый!

Она произнесла это так, будто было просто неприлично, даже недостойно не уступить такой красоте. Надо заметить, с подобной интонацией говорили о Николя все его экс-любовницы; а Эдуар, как и прочие мужчины, в глубине души признавал, что и правда, другого выбора быть не могло. Но тут же ужасная мысль пронзила его и заставила затрепетать: ведь были и другие, кроме Николя, – и Эдуар посмотрел вокруг бегло и испытующе, пытаясь понять, кого из обладателей этих выбритых и бородатых, добродушных и скрытных, одухотворенных и глупых физиономий целовали губы Беатрис. Он насчитал по меньшей мере полтора десятка таковых и почувствовал что-то вроде злобы.

– А вот тот? – спросил он, кивая в сторону печального и весьма обаятельного юноши, который с ними поздоровался.

– Ты ненормальный, – сказала Беатрис, смеясь. – Это какой-то полумужчина… И потом, – простодушно добавила она, – я терпеть не могу актеров.

Беатрис и в самом деле испытывала тайную неприязнь к своим собратьям. Используя в своей профессии актрисы все виды мошенничества и обмана как оружия, присущего женственности, она пришла к тому, что уже не могла отделить эту женственность от профессии; и потому для нее (несмотря на несколько случаев, это опровергавших) каждый актер, достойный носить это звание, скрывал в себе либо импотента, либо педераста. Надо было бы объяснить это Эдуару, который к своей прежней наивности приобрел еще ревнивость. И потом, она немного колебалась: быть ли ей женщиной-вамп с темным прошлым или, что гораздо серьезнее, настоящей актрисой, прежде всего влюбленной в свое дело? Она так и не знала, которая из двух ролей нравится ей больше. К тому же ее нимало не беспокоило, что Эдуар будет сравнивать два этих разных образа и неизбежно обнаружит противоречия в том или ином ее воплощении. Истины, по мнению Беатрис, не существует. Она одна, и только она, знала правду о своей жизни. И, учитывая это, в самой основе своих заблуждений она была восхитительно честной. Она дошла до такой степени самоубеждения, что, когда рассказывала о своем прошлом, иные слушатели, к которым она обращалась, понимая, что должны либо возразить ей, либо отречься от собственной памяти, почти всегда выбирали молчание.

Теперь она колебалась между двумя возможностями: поразить, напугать Эдуара, вызвать в нем смятение чередой воспоминаний, двусмысленных намеков или предпочесть роль матери, то есть успокоить его, подарить ему надежду на постоянство с ее стороны, ощущение «твердой почвы», как говорится, и веру в будущее – почему бы и нет? Впервые за долгое время, и Беатрис отдавала себе в этом отчет, она думает о будущем в связи с мужчиной. Вот уже пятнадцать лет она не загадывает больше чем на десять дней вперед. «А там посмотрим…» Эта неопределенная фраза заменяла любое решение Беатрис и была всегда ей во благо.

Николя вернулся к ним. Он сказал: «Куда пойдем?» – таким тоном, как будто то, что они отправятся куда-нибудь все вместе, не подлежало обсуждению, и Эдуар, который мечтал только о том, чтобы вернуться домой и остаться наедине с Беатрис, примирился с такой убежденностью. И тогда, стоя рядом с этими двумя мужчинами, в ореоле красоты, любви и таланта, ликующая Беатрис покинула собрание с таким же триумфом, как и появилась в нем.

Они вернулись домой на рассвете, и голубая комната показалась Эдуару надолго утраченным раем. Он пошел в ванную, а Беатрис рухнула на постель прямо в одежде. С их молчаливого согласия он всегда одевался и раздевался первым, как будто заранее было установлено – ждать положено ее. Стоя перед зеркалом, Эдуар улыбнулся своему отражению – молодой человек приятной наружности, гладко выбритый, внушающий доверие; лицо достаточно симпатичное, во всяком случае для того, чтобы открыть перед ним дверь в эту комнату и незаметно впустить туда чувство безмерно глубокое и опасное. Бедная Беатрис, доверчивая Беатрис… Она думает, что приютила у себя мужчину, который нравится ей, но на самом деле приняла мужчину, который ее любит. Эдуар улыбнулся, подумав о своем лицемерии, и с особой нежностью стал вспоминать разные мелочи, случайно открывшиеся ему той ночью в разговорах с Николя и другими людьми. В частности, тот факт, что Беатрис скрывала свой возраст, тронул его до слез: Николя засмеялся, когда она стала говорить о своих тридцати пяти, потом спохватился, но было уже поздно. В тот момент Эдуара захлестнула волна нежности при мысли, что Беатрис, такая красивая и такая недосягаемая, с его точки зрения, может совсем по-детски уменьшать свой возраст; это была маленькая, очаровательная и неожиданная слабость женщины, «вооруженной до зубов». «По крайней мере, – подумал он, – есть хоть что-то, чего она боится: старости». Он ни на секунду не подумал, что настанет день – и эта ее боязнь может обернуться против него: люди, которых мучает страх, жаждут успокоения; они нуждаются в доказательствах. Для Беатрис таким доказательством, хотя бы отчасти, были мужчины, которых она соблазняла. Мужчины, а не мужчина.

Кроме того, Эдуар с удивлением узнал, что давняя связь с Николя кончилась тем, что оставил ее он. Не то чтобы Николя сказал ему об этом прямо – до этой степени хамства он не дошел, – но у него вырвалось: «Если бы я знал», что означало лишь простодушное сожаление: он не сумел предвидеть блестящего будущего своей юной подруги. Мысль о том, что Беатрис можно покинуть, выходила за рамки понимания Эдуара. И не только на инстинктивном уровне, потому что он любил эту женщину и не способен был ее покинуть, но и потому, что это не соответствовало его представлению о любовнице как о личности. Образ Беатрис в его сознании был несколько надуманным, представление о ней – неизменным и наивным одновременно. Беатрис всегда казалась ему роковой женщиной, и Эдуар до сих пор пребывал в этом заблуждении. И вот за один вечер он узнал, что эту женщину покидали, что у нее – морщины, – у идола обнаружились изъяны, незнакомые трещинки. Но вместо того чтобы ослабить его любовь, эта мысль ее усилила вдвойне. Классический случай влюбленного, когда все скрытое или противоречивое, что он открывает в любимой женщине, расценивается им как признак человечности. Он не знал, что, когда открываешь то, что называют слабостями, всегда испытываешь нежность, потому что все мы, оказывается, простые смертные. Речь шла не о недостатке, который может ранить, а об отсутствии некоего качества. И позднее Эдуар страдал не столько от того, что Беатрис его обманывала, сколько от того, что она ему не доверяла.

Он вошел в комнату и увидел Беатрис, которая лежала на кровати, закрыв глаза, накрашенная и в одежде. Он засмеялся и стянул с нее простыню: она не сняла даже туфли.

– Ты так и спать собираешься? – спросил он. Она открыла глаза и внимательно посмотрела на него.

– Я не собираюсь спать, я собираюсь размышлять.

Она говорила серьезно, и Эдуар, растерявшись, сел в изножье кровати. Рядом с этой женщиной, возлежавшей на белых простынях в наряде, украшенном черными перьями, он, натянувший на себя купальный халат, чувствовал себя неприлично одетым.

– Размышлять о чем? – спросил он. – Светает – сейчас не время размышлять.

– Для этого не нужно определенное время, – ответила она и бросила на него презрительный взгляд.

Тогда он вспомнил, что она много пила с начала вечера, и его удивило, как она это делала: Беатрис нерешительно брала стакан, как бы взвешивая его на руке, и потом, после некоторого размышления, опрокидывала залпом. Казалось, она пила, чтобы напиться, и ей, видимо, это удалось. Эдуар, которого алкоголь приводил в веселое и разнеженное состояние, вдруг умилился. Пять утра, он сидит тут с неприкрытыми ногами и, как ему казалось, неприкрытым взглядом рядом с прекрасной женщиной, одетой в черное с ног до головы, и глаза ее сверкают огнем из-под белоснежной простыни.

– Мы похожи на фривольную гравюру начала века, – сказал он, – только там мужчина обычно одет, а женщина раздета. Тебе не кажется?

Она не ответила и поманила его указательным пальцем, так что его лицо оказалось совсем рядом с ее губами. Он затаил дыхание, он видел этот яркий рот, которого легко мог коснуться, вдыхал слабый запах алкоголя, табака и духов, исходивший от тела принадлежавшей ему женщины. У него стучало в висках от усталости и счастья.

– Я хочу открыть тебе один секрет, – сказала Беатрис, – большой секрет.

Его охватил ужас. На секунду он испугался, что все вокруг: эта комната, эта женщина, эта постель, этот вечер и это счастье – вдруг разлетится на кусочки и станет тем, чего он всегда боялся: сном.

– Так вот, – заключила Беатрис, – я ненавижу весь мир.

Он с облегчением рассмеялся. Весь мир, но не его.

– И поэтому ты не хотела возвращаться, – сказал он. – Непохоже было, что все тебя раздражают, совсем непохоже…

В состоянии опьянения, тем более натощак, Беатрис не выносила иронии. Она посмотрела на него сурово и внимательно. «Так же внимательно, как пять лет назад, – подумала она, – и так же незащищенно». Она закрыла глаза.

– Мой бедный Эдуар, – сказала она, и лицо ее приняло выражение, которое казалось ей максимально приближенным к горькому смирению, – мой бедный Эдуар, ведь это просто маска. Как же плохо ты меня знаешь – ты тоже! Если бы ты мог себе представить…

Но ему не суждено было узнать больше в тот вечер, поскольку через секунду, сраженная сном – обычно так бывало с ней после любви, – Беатрис спала. И в кругу золотистого света от люстры, висящей в большой спальне на улице Шамбиж, не стало фривольной гравюры, лишь молодой человек неловко наклонился, чтобы заботливо укрыть одинокую фигуру прекрасной сирены в причудливых перьях, ускользнувшей в свои моря.

Глава 5

На картине Магритта был изображен красивый особняк, четко очерченный на фоне непередаваемо голубого неба, такого голубого, каким оно бывает на рассвете – тревожным, бледным, холодным или темно-голубым, – дом с фонарем на углу, выдвинутым на первый план, дом, знакомый Эдуару. В таком доме прошло его детство или какая-то его часть, в этом он был уверен. Как и в том, что ему хотелось бы поселиться там навсегда, что Беатрис там уже живет, и он мог бы войти внутрь картины, подняться по ступеням крыльца, потом по темной лестнице в комнату и увидеть, как она сидит у освещенного окна в старом глубоком кресле и ждет его, сходя с ума от нетерпения и беспокойства.

Музейный смотритель кашлянул, и Эдуар быстро спустился с лестницы, затворил за собой двери дома Магритта, вышел из картины, а потом и из музея «Жё де Пом». Беатрис действительно ждала его в Амьене; но, увы, в не известном никому отеле и наверняка не сходя с ума от беспокойства. Прошла неделя, как она уехала на гастроли; за время их разлуки Эдуар обменялся с ней несколькими ничего не значащими, нервными, расплывчатыми фразами. Он спросил ее: «Как ты это выносишь?» – имея в виду под словом «это» их бесчеловечную разлуку, и она ответила, что «это» невыносимо, но имела в виду гастроли. «Ты скучаешь обо мне?» – говорил Эдуар в черную, влажную, холодную трубку, в этот эбонитовый кошмар, где было его спасение. «Ну конечно, – говорила Беатрис, – мне тебя не хватает». И Эдуар готов был закричать: «Конечно! Что значит „конечно“? Ты уже столько времени без меня. Почему ты уверена, что страдаешь вдали от меня? И почему я должен быть уверен, что тебе без меня плохо?» Но он говорил: «Ты не слишком устаешь?», «Тебе не грустно?», «Комната у тебя тихая?». Когда она уезжала, то сказала ему: «До субботы» – и ему казалось, что эта суббота – единственный живой и реальный день недели, а она могла с таким же успехом сказать «до вторника» или «до понедельника» – вот почему, чтобы не приехать слишком рано и чтобы не тащиться по дороге, то есть медленно вести машину, а учитывая его состояние, еще и рассеянно, он остановился у музея «Жё де Пом». Он пробежал выставку бегом. Все эти картины, эти шедевры, эти куски раскрашенного холста, где перемешались пот, кровь, нерв и душа другого человека, были для него не более чем маленькими препятствиями, ненавистными пустяками, вставшими на его пути по Северной дороге. Только Магритт его действительно увлек. И на мгновение, на долгое мгновение, пока он не поселил в этом доме Беатрис, его наполнило ощущение чувственного счастья, почти горделивого удовольствия, которое дарят порой иные картины.

И вот он за рулем. Сумерки сгустились, и Эдуар вдруг подумал, что уже наступила осень. С некоторых пор для него перестали существовать времена года, улицы, числа, все, кроме субботы, подчеркнутой то красным, то черным во всех календарях или по-детски обведенной в квадратик, как будто он мог о ней забыть. Вот уже целую неделю каждый раз, когда он открывал записную книжку, чтобы назначить какую-то встречу, эта подчеркнутая красным суббота бросалась ему в глаза как обещание, почти как непристойность. За этими семью буквами ему виделось сверкающее тело Беатрис, ее слова любви, ее требовательность, и Эдуар поспешно закрывал записную книжку, будто нечаянно наткнулся на неприличную записку, предназначенную только для него.

Амьен… будничный Амьен превратился в его глазах в сладостную Капую. Разумеется, он приехал раньше, чем нужно, и не знал, куда себя деть; он никак не мог забыть одну дурацкую реплику Беатрис в пьесе, которую она играла пять лет назад, когда они встретились в первый раз; фразу, которую он слышал каждый вечер, потому что, брошенный и обезумевший от горя, тратил последние франки на билет в театр, где она играла. У нее тогда была крошечная роль субретки, и она должна была сказать: «Знайте же, мсье: есть женщины, для которых час – это вовсе не час. После того как он пройдет, может наступить еще час. Но до того, как он настал, никто не думает о времени». Это была ее самая длинная реплика, и, хотя текст казался ему крайне банальным, каждый вечер сердце Эдуара, переживавшего грустный период в жизни, сжималось, когда он слышал его; потому что тогда эта фраза заставляла его думать о том, что час, предназначенный ему, истек и Беатрис больше никогда не вернется. И конечно, самые умные и чувствительные слова о любви, о времени, которое проходит, все лечит, не ранили его так жестко и так коварно, как этот вздор.

Чтобы стать тем, чем она была теперь, то есть признанной актрисой, звездой, Беатрис – и в этом Эдуар отдавал себе отчет – должна была много хотеть, много бороться и многое вытерпеть. Однако Беатрис, которая страстно желает чего-то, но не может получить, которая просительно ждет, служит мишенью для нападок, – все это было невероятно и лишний раз разрушало ее привычный образ. Сидя за рулем своей машины, стиснув зубы, Эдуар Малиграс, казалось бы давно взрослый человек, обещал своей любовнице волшебную жизнь, вымощенную победами и любовью (первое стояло во множественном числе, но, конечно же, было вторым). В этом состояло главное очарование Эдуара и одна из главных его добродетелей: он не представлял себе Беатрис поверженной, униженной и взывающей о помощи; он не представлял Беатрис (исключая чувственный аспект) нуждающейся в нем. Он не представлял ее себе такой никогда. Даже в самые горькие минуты их разрыва он хотел видеть ее счастливой и вызывающей овации. Так и было, и не только из-за ее природной красоты, но прежде всего потому, что он подсознательно ощущал: она будила его чувственность, когда была победительницей. И поскольку Малиграс прежде всего был писателем, он инстинктивно и неукоснительно старался не менять созданные им образы – в жизни же, наоборот, оставлял только стержень, на котором этот образ держался, остальное отбрасывал. Сам не зная того, Эдуар конструировал свою любовь, как конструировал пьесы. Он не знал, что, ставя себя в положение и объекта и субъекта собственной страсти, он рисковал стать дважды рабом или даже жертвой. Но сейчас он ехал к Беатрис и не чувствовал никаких опасений – в этот вечер он был и умудренным опытом молодым человеком, и самым радостным в мире юным воздыхателем, который спрашивал у каждого встречного, как короче доехать до отеля «Универ».

* * *

– Ты представляешь, что мне устроил сегодня на сцене этот тупица Агостини? Мало того что он похож на Щелкунчика – он по всей сцене носил с собой гроздь винограда, ел его и выплевывал косточки куда попало с самым развеселым видом… Мне стоило труда остаться на сцене.

Беатрис засмеялась. В ресторане гостиницы было пусто, в укромном уголке, ярко освещенном в знак особого внимания к их позднему ужину, Беатрис и Эдуар шептались, как парочка студентов. Не успел он приехать, его подхватил обычный вихрь: чемоданы, мимолетные поцелуи, такси, рукопожатия. Потом он, как во сне, был на спектакле, и вот наконец они одни в этом унылом месте. Кончилась бесконечная неделя, он снова обрел ее; и эта встреча, которая грезилась ему в золотых и пурпурных тонах, казалась такой чарующей, происходила среди блеклых стен, за столиком, покрытым коричневой клеенкой, в присутствии официанта с серым от усталости лицом. «И вот так всегда», – подумал Эдуар. И тут его осенило, что безвестная комната, несмотря на все свое пошлое очарование, дешевый уют и непременную банальность, превратится благодаря ночному покрову в уединенное поле их прекрасной битвы. Будет белое сияние рук Беатрис, чернота ее волос, которые чернее самой ночи, приток алой, почти видимой крови к ее лицу, когда он подарит ей наслаждение, будут все палевые и яркие краски, которые виделись ему все эти нескончаемые семь ночей без нее.

– …Кстати, я этого не выношу, – заканчивала фразу Беатрис, – не выношу подобных типов: они вызывают у меня непримиримую враждебность; я чувствую себя так, будто способна испытывать только это чувство и больше никакого!

Последняя фраза была не так уж несправедлива: хотя Беатрис и не была монолитом в смысле эмоций, а, напротив, состояла из множества похожих, но противоречивых частей, она всегда и в каждом отдельном случае становилась каждым из этих цельных кусочков. И так как она никогда не изменяла себе, то каждый раз могла быть абсолютно жестокой или абсолютно нежной, абсолютно глупой или абсолютно проницательной. Она никогда ничего не делила в себе. И может быть, потому, что Беатрис никогда не делила себя на разные чувства, она не могла принять, когда это делали с ней другие. Этот погнувшийся щит, эти попорченные доспехи такой причудливой формы, что средневековый рыцарь постеснялся бы их надеть, оберегали ее от множества ран, если уж не от множества шишек. Она никогда не соскальзывала на тропинку удобной дружбы, застрахованного доверия или – что уж совсем просто – привычки. Когда дело касалось любых отношений с людьми, будь то друзья, подруги или любовники, рано или поздно все сводилось к тому, что она начинала обращаться с ними либо предельно плохо, либо предельно прекрасно; и никто из тех, кого она приближала к себе, не мог полностью рассчитывать на ее откровенность, зато вполне мог довериться ей: люди, окружающие ее, были абсолютно уверены, что она либо протянет руку, если им случится тонуть, либо встанет им на голову, чтобы утопить. И оба этих действия она совершит без всякого расчета, с чистой совестью.

Так что в наше высокоморальное, нравоучительное и такое конформистское, хотя и претендующее на нонконформизм время, она была редкой женщиной, редкой среди поучающих канареек и баранов в волчьей шкуре, поскольку с одинаковой убежденностью творила и низости, и добрые дела. Только неудачи заставляли ее сомневаться в своей правоте, то есть в своих возможностях. Неудачи и, разумеется, болезни, потому что какой-нибудь противный грипп был для Беатрис таким же унизительным, как плохая критика. В таких случаях, правда, машинальным движением бедер она отгоняла от себя все, что являлось истинной причиной ее раздражения; и вместо того чтобы обвинять критика в некомпетентности или признавать всесилие вируса, она хладнокровно боролась с судьбой: все, что было в жизни неладно, относилось на счет астрологии, мистики и колдовства. И наоборот, все, что было в ней хорошего, все считалось заслуженным. Множество мужчин обломали себе зубы, истрепали нервы, а иногда и сердце, желая убедить ее в том, что она сама должна нести хоть какую-то ответственность за собственную жизнь.

– Так этот тип тебе докучает? – спросил Эдуар. – Завтра я его поколочу, если хочешь.

Беатрис засмеялась, но глаза у нее заблестели. Она обожала, когда из-за нее дрались. На мгновение она представила Эдуара, окровавленного, расхристанного, распростертого среди старинной мебели, и себя опустившейся возле него на колени, представила, как она гладит его каштановые волосы, перепачканные кровью, приподнимает его лицо, пылающее, ненасытное и нежное, и как насилует этого мужчину, почти потерявшего сознание, прямо на ковре… Если подумать, было странно, что Эдуар в ее воображении выглядел не так, как другие ее мужчины: она не могла себе представить, как он гордо стоит, отпихнув ногой грубияна, ей докучавшего. Странно было представлять своего любовника в таком плачевном виде: ведь он был известный писатель, пьесы которого шли с большим успехом и были одобрены самыми взыскательными критиками этого города, что редко бывает. И когда она вгляделась в него, вгляделась в этого мужчину, так очевидно и так страстно увлеченного ею, она подумала: в каких же тайниках его мозга, в этой голове, увенчанной шевелюрой мягких детских волос, кроется неведомая, странная, может быть, даже болезненная сила, которую она инстинктивно уважала, – потребность писать. Взгляд Эдуара, охваченного желанием, был так чист, лицо так открыто, так ясно… Где же этот задний план, пресловутый задний план? Где башня из слоновой кости? Где начинается неприкосновенное в этом человеке, опутанном ее близостью и не думающем ни о чем ином, как принадлежать ей душой и телом, снова и навсегда? Надо бы ей это узнать. Незнакомое до сей поры желание вспыхнуло в ней – не то любопытство, не то чувство собственности. Она хотела знать все; она не понимала почему, но ничто в этом человеке не должно было ускользнуть от нее. «Однако, – растерянно подумала она, – я ведь не влюблена в него по-настоящему. Я всегда знала, что эта суббота настанет, и мне не казалось, что время идет слишком медленно… Тогда откуда это головокружительное волнение и неистовый голод, если нет аппетита как такового?»

Она отогнала от себя эти мысли и устало улыбнулась Эдуару. Он подозвал сероликого гарсона, и тот принес счет и книгу почетных посетителей в переплете гранатового цвета, с золотым обрезом. Беатрис не спеша расписалась в ней, улыбаясь полувымученно-полупокорно. Потом передала книгу Эдуару, который сконфузился и, опустив глаза, расписался тоже.

На следующий день у них был спектакль в Лилле, и Эдуар, ожидавший, что это путешествие с Беатрис по черно-голубым землям Севера, освещенным бледным солнцем, будет романтическим и немного печальным, вынужден был три часа вести машину под дождем под мерное постукивание дворников и редкие фразы Беатрис, которая проснулась в плохом настроении. Правда, она сразу же объявила: «Сегодня утром мне хочется брюзжать» – с оттенком неизбежности в голосе, с каким говорят: «Идет дождь». Видно было, что к подобным состояниям души она относится как к явлению природы, непредвиденному и зависящему не от ее воли, а от метеорологических изменений. В этой тональности прошел весь день, в течение которого она накапливала свое раздражение, неудовольствие, досаду и, вконец измученная, приехала в отель города Лилля, такой же невзрачный, какой был в Амьене. Опустив руки, удрученный Эдуар смотрел, как она открывает чемоданы и шкафы, и когда она спросила его с горькой усмешкой, будет ли у нее, Беатрис, хоть немного свободного времени, чтобы влезть в шкуру своего персонажа, он отступил и укрылся в убежище – пустынном холле отеля. Он три раза прочел «Северную газету», так ничего в ней и не поняв, прошелся под дождем и обнаружил в книжном магазине всего два детектива, которые, как он опасался, были им уже прочитаны. На всякий случай он купил в десятый раз «Мадам Бовари» в карманном издании. Чтобы как-то скрасить этот вечер, он заказал чаю и тосты и, не осмеливаясь подняться в номер, просидел внизу два часа.

Впрочем, ему было почти хорошо в пустынном холле. День, как и отель, был мрачен, но ни за что на свете Эдуар не захотел бы оказаться в другом месте. «В этом и состоит одно из главных очарований страсти, – думал он, – когда человек, вместо того чтобы спросить себя: «Что я здесь делаю?» – спрашивает: «Как бы остаться тут подольше?» Беатрис, которая быстро заскучала в номере и которой стало в конце концов не хватать Эдуара, а точнее сказать, стало не хватать его для ее плохого настроения, спустилась вниз, чтобы поискать с ним ссоры. Она заметила ему, что он похож на одного из жалких героев, обожаемых Сименоном, и что его апатия и отсутствие интереса к прекрасному городу Лиллю очень показательны. Она смутно надеялась, что он ответит ей правду, скажет, что он здесь ради ее прекрасных глаз, что он всего лишь ее шофер и не имеет никакого другого отношения к этому мрачному и дождливому путешествию. Но Эдуар был не из тех, кто жалуется или с кем легко поссориться, и, потерпев неудачу в этой мизансцене, Беатрис посоветовала ему отправляться в Париж завтра утром или сегодня вечером, если его это устроит. Подобное предложение окончательно испортило вечер Эдуару, вызвало в нем горечь и гнев, – короче, после спектакля он решил добавить небольшую ложку дегтя в происходящее между ними. Но Беатрис, в сущности, любила «осложнения». По ее мнению, сентиментальные истории должны развиваться особенно напряженно среди пошлых декораций.

* * *

В самом деле, Эдуар целый час кругами ходил по вестибюлю. Он и не думал достойно исчезать: в голосе Беатрис прозвучали странные нотки, будто она хотела сказать: «В любом случае, когда я вернусь, ты все равно будешь здесь – я же знаю», так что ему было ясно, что делать. То, как Беатрис воспринимала их отношения, его устраивало, и он не хотел ничего менять. Не хотел удивлять Беатрис – хотел приручить ее, стать ей необходимым; хотел, чтобы она к нему привыкла и чтобы эта привычка стала второй натурой, так что, будучи влюбленным, юным и страстным, он разрабатывал тактику, как умудренный опытом старик. Хозяин гостиницы, сочувствуя его одиночеству, сказал, что поблизости есть кинотеатр, где он и нашел пристанище. Эдуар был бы рад остаться в своей комнате и сидеть, глядя в потолок, но он знал: когда Беатрис вернется и спросит его, что он делал, то, ответив: «Ничего», он почувствует себя виноватым. Так что будет лучше, если он сможет с восторгом или с иронией рассказать ей сценарий фильма.

Конечно, ему хотелось, страстно хотелось поговорить с ней о первом периоде их связи, о разрыве, годах разлуки, нынешнем счастье; но, как она сказала утром, у Беатрис было плохое настроение, и это плохое настроение исключало всяческий самоанализ. Только в минуты счастья или в крайнем случае удовлетворения собой Беатрис соглашалась пускаться по извилистым и ненадежным тропам психологии. И хотя ему казалось, что пять лет назад он любил женщину гораздо более жестокую, об этом он все еще помнил.

* * *

Действие фильма развивалось в падающем «боинге», и некоторое время Эдуар наблюдал за отчаянными усилиями стюардессы развратного вида уберечь своих пассажиров. Через час, измученный, он поднялся. Как большинство нервных людей, Эдуар гораздо лучше переносил тоску в одиночестве и терпеть не мог, когда ей противостоял какой-нибудь посторонний элемент. Решительным шагом он вернулся в отель, сбросил ботинки и улегся на кровать. Было половина одиннадцатого. Через час с небольшим придет Беатрис. Ему нужно только спокойно ждать. Ждать, будучи уверенным, что она вернется, и это ожидание было в такой же степени сладостным, в какой невыносимым могло быть страдание, вызванное малейшим сомнением в ее появлении.

В каком-то смысле он оказался в положении Фредерика, героя его новой пьесы. Он совершенно забыл о нем, и уже давно. Иногда ему случалось думать о Фредерике со смущением, нежностью и угрызениями совести, как могут думать о печальном близком друге, бесчеловечно брошенном из-за женщины. Понятно, что он не говорил с Беатрис ни о пьесе, ни о своих героях – сначала потому, что вообще не отваживался говорить на эту тему – это казалось ему верхом бесстыдства; а потом потому, что создавал своего Фредерика – Фредерика как персонаж – до того, как встретил Беатрис; а теперь ему казалось неудобным признаваться Беатрис в том, что в его жизни есть еще кто-то, пусть даже воображаемый или, лучше сказать, придуманный. Только мысль о Фредерике, родившемся у него в голове, вертелась у него в мозгу немного чаще и настойчивее, чем мысль о прежней любовнице. Кстати, у него появилась идея относительно второго действия, пока он ехал в Амьен. Он прекрасно помнил все, что хотел сказать, но не видел, как пойдет эта сцена. Он машинально встал с кровати, выдвинул ящик письменного стола и, решительно зачеркнув адрес отеля в верхней части почтового листа бумаги, стал писать. Это займет у него несколько минут, и он продвинется вперед.

* * *

Через два часа вокруг него был ворох исписанных листов, а сам он был не в Лилле, а в городе Луизиана и весело насвистывал четыре такта одного и того же мотива. Эдуар вздрогнул, когда открылась дверь и чей-то незнакомый голос его окликнул. Это была Беатрис, которая ужинала с местными журналистами и вернулась поздно, приготовив неубедительные извинения и заранее раздраженная тем, что придется их произносить. Но она обнаружила не встревоженного молодого человека, меряющего нервными шагами гостиничный номер, а счастливого мужчину. И хотя, увидев ее, он тут же вскочил, сияя, ей показалось на мгновение, короткое, ощутимое мгновение, что она ему помешала.

Позднее, в ванной, глядя в зеркало, она рассеянно водила щеткой по волосам и весело рассказывала Эдуару все перипетии спектакля; при этом его смех эхом разносился по комнате. Но когда она просунула голову в дверь, то увидела, что он стоит, склонясь над маленьким круглым столиком, за которым она его застала, и старательно чиркает что-то на одном из листов подобранной с полу бумаги.

– Ты меня не слушаешь? – спросила она. Он обернулся, будто застигнутый врасплох, с карандашом в руке. И вдруг стал похож на школьника.

– Ну что ты, – запротестовал он, – ты говорила…

– Это новая пьеса – то, что ты пишешь?

– Да, – нервно ответил он, – всего лишь набросок. История человека, который…

* * *

Он что-то забормотал. Беатрис вернулась к зеркалу, положила щетку на полку и пристально посмотрела на себя. Она плохо выглядела, около рта еще резче обозначилась морщинка. Нынче вечером она была не так уж красива, несмотря на аплодисменты жителей Лилля. Она была вдали от Парижа и вдруг почувствовала себя страшно одинокой. Много позже, ночью, она неподвижно лежала рядом с Эдуаром, разглядывала унылые обои на стене и отблески фар на потолке. Он же, вне себя от счастья, потому что она была более страстной и более нежной, чем обычно, спокойно спал.

Глава 6

Когда на следующее утро Эдуар проснулся, оказалось, что он один. Только на соседней подушке он увидел письмо, драматически пришпиленное булавкой. Еще до того, как Эдуар развернул его, стряхнув с себя мучительные и хрупкие образы снов, он почувствовал сердцебиение, кровь будто застыла в его жилах, и минуту он колебался, прежде чем распечатать конверт.

«Мой дорогой, – писала Беатрис, – оставляю тебя ради тебя и ради себя. Мы не должны видеться, пока идут гастроли, ибо твое присутствие мешает мне, я не могу сконцентрироваться и знаю, что для тебя роль сопровождающего лица не слишком подходит. Ведь ты писатель (слово „писатель“ было подчеркнуто), и я не хочу мешать тебе писать. Мне так же, как и тебе, горька разлука. Целую тебя. Беатрис».

Там был еще постскриптум, подписанный торопливо и не слишком разборчиво:

«Не забудь, что я глупая, что я тебя не стою и что, даже сама не желая того, могу принести тебе только зло».

Постскриптум и был самым важным в этом письме, но Эдуар, покинутый и безутешный, как ребенок, едва обратил на него внимание. Ему хотелось только одного – прочь из этой комнаты, и уже через час он катил в обратном направлении по дороге, которая еще вчера обещала ему сплошное торжество.

* * *

Он невнимательно вел машину, нервничал, пережевывая свое поражение. Потому что это и в самом деле было поражением. Он ехал вчера, чтобы встретиться со своей любовницей, провести с ней неделю, а через два дня она взяла и бросила его. И ему казалось, что все рекламные плакаты вдоль дороги кричали ему в упор: «Поражение! Поражение!» «Мюнхенское пиво» означало, что он никогда больше не будет пить его с Беатрис, авиакомпания TWA – что ее прекрасные самолеты не перенесут их обоих под тропические небеса. Был момент, когда он чуть не врезался в грузовик, и, дрожа от ужаса и смятения при мысли о том, что могло бы произойти, он укрылся в каком-то кафе, в одном из тех мрачных, битком набитых заведений, где собираются нынче те, кто избежал опасности на дороге. Он хотел было заказать приветливой официантке горячий кофе, но должен был вместо этого разменять десятифранковую купюру, потом опустить монетку в щелку автомата из давно не чищенного никеля, который отдал ему за это безвкусный кофе в бумажном стаканчике. Решительно, все эти новшества были не для него. Он открыл чемодан и достал коробочку с тонизирующими таблетками, которые время от времени употреблял. На этот раз, однако, испытывая угрызения совести, Эдуар был готов уколоться героином, если бы это помогло ему написать десяток блестящих страниц, но мысль о том, чтобы поднять себе настроение или заглушить душевную боль с помощью химии, унижала его. Во всяком случае, это помогло ему быть внимательным на дороге до самого Парижа.

* * *

Приехав в Париж, он машинально доехал до квартиры Беатрис, до ее дома, ох, боже мой, до их дома. И, глядя на дом, он вдруг вспомнил картину Магритта, и тут его охватила невыносимая тоска. Он находился у этой запертой двери, и у него больше не было права войти в голубую комнату, он изгнан оттуда, может быть навсегда. Целый час он неподвижно сидел в машине, прижавшись лбом к стеклу, глядя и не видя далеких прохожих, которые спешили куда-то с печальным видом. Поскольку домой ему было нельзя, он в конце концов позвонил Николя, который, слава богу, оказался на месте и, слава богу, мог его принять.

Николя, несмотря на всю свою испорченность, путаную и аморальную жизнь, был человеком терпимым. Он не понимал, поскольку сам в свое время завоевал и бросил Беатрис, как можно страдать из-за этой женщины, которую, впрочем, очень любил. Однако он вполне допускал, что Эдуар, к которому он испытывал в тысячу раз больше уважения и привязанности, безумно влюблен в нее. Ему даже казалось абсолютно естественным, что в ужасной битве парижских страстей неумолимая военная машина по имени Беатрис разгромила безоружного гражданского по имени Эдуар. Это было в порядке вещей.

– Ты столкнулся с диким зверем, – сказал он. – Эту женщину надо любить меньше, чем она тебя любит. Или, во всяком случае, притворяться таковым. Ты сам подготовил свое поражение.

– Да не подготовил я никакое поражение, – сказал Эдуар, вдруг обретя голос (поскольку до этого момента, рассказывая о неудавшемся уик-энде, он только бормотал бессвязные и жалкие слова), – я не подготовил поражение, потому что не собирался нападать. Я не выношу отношений с позиции силы.

– Тогда все будет заканчиваться, как сейчас, – наставительно сказал Николя, – и особенно с Беатрис. Ты вел себя как дурак.

Эдуар вздохнул. Он сидел в маленькой, жалкой, но очаровательной квартире безработного бабника-холостяка. Жаловался, рассказывал о своих чувствах – вещь, которой никогда раньше не занимался или, во всяком случае, не занимался давно, а именно больше пяти лет, потому что в течение пяти лет, после Беатрис, он никого не любил.

– Может, я и дурак, – сказал он медленно и вяло, – но теперь мне все безразлично. Есть в этой истории нечто такое, чего ты не понимаешь, Николя: с того момента, как появилась Беатрис, мне было настолько все равно, может это меня уничтожить или нет, что я стал неуязвим. И потому для меня не имеет значения, что тысячи людей будут презирать меня с того момента, как Беатрис меня поцелует.

– Но среди этих тысяч есть люди и умнее, и достойнее, и чувствительнее Беатрис, так ведь?

Николя начинал раздражаться.

– Пусть они такими и остаются, – сказал Эдуар. – Я ничего не могу с этим поделать. Я люблю эту женщину, которая так красива и, может быть, действительно так дурна, как ты говоришь, но только рядом с ней я чувствую, что живу.

Николя воздел руки к потолку и засмеялся.

– Замечательно, мой дорогой, тогда страдай! Люби и страдай – что еще ты хочешь от меня услышать?.. Может, это пригодится для твоей пьесы.

– Кстати, о моей пьесе, – ошеломленно начал Эдуар, – у меня же есть идея!..

И вдруг умолк, как будто допустил святотатство. Он может говорить о пьесе, когда его бросила Беатрис!

– Чего я не могу понять, – тут же спохватился Эдуар, – это конец ее письма.

Он вынул его из бумажника, перечитал постскриптум и поднял на Николя вопрошающий взгляд.

– Она говорит, что слишком глупа для меня – это любопытно – и что, может быть, мешает мне писать.

Николя улыбнулся:

– Проблески честности или, скорее, скромности я наблюдаю у нее впервые.

– Ты считаешь, она действительно так думает? – спросил Эдуар. – По-твоему, она и в самом деле может испортить мне жизнь?

И неожиданно, потому что именно это предположение избавило его от горечи и чуть ли не сделало счастливым, Эдуару показалось, что ему открылась истина; он понял, что произошло на самом деле: Беатрис, красивая, нежная и безумная Беатрис на самом деле считает себя недостойной его в интеллектуальном смысле и для нее это на самом деле важно; наверное, у нее разрывалось сердце, когда она уезжала утром из Лилля.

– Послушай, – сказал Николя, – она ведь не Дама с камелиями! Беатрис полностью лишена жертвенности – предупреждаю тебя…

Но Эдуар уже вскочил на ноги, торжествующий и потрясенный.

– Как подумаю, – сказал он, – как подумаю, что я ничего не понял! Вчера вечером, когда Беатрис вернулась, она застала меня за работой и, видимо, подумала… Бог мой, она сумасшедшая! – сказал он. – Она чудесная, но сумасшедшая…

Он уже был у дверей, он летел к Беатрис, он жаждал утешить ее, успокоить и повиниться перед ней. Объятый запоздалой признательностью, он повернулся к Николя.

– До свидания, Николя, – сказал он, – и спасибо тебе.

– Не за что, – ответил Николя, улыбнувшись. Потом он видел в окно, как Эдуар бегом пересекает улицу, бросается в машину и уезжает навстречу своей судьбе. Он напоминал одного из тех ночных мотыльков, которые бессильно падают в темноте, но, стоит им увидеть свет лампы, устремляются к ней, чтобы погибнуть, всякий раз все с тем же упоением. И Николя пожал плечами.